© 2016 1616 4

СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Методика исследования и семиотика поражений пищеварительной системы у детей

В пособии представлены некоторые особенности пищеварения у детей, особенности жалоб, анамнеза, методики и методов исследования органов пищеварения. Пособие содержит вопросы для подготовки к занятиям, перечень литературы и текстовую пдготовку

Просмотр содержимого документа

«Методика исследования и семиотика поражений пищеварительной системы у детей»

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ профессиональное УЧРЕЖДЕНИЕ

«САТКИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ТЕХНИКУМ»

Методика исследования и семиотика поражений пищеварительной системы у детей

Учебное пособие по пропедевтике для студентов

2 курса специальности «Лечебное дело»

Сатка 2016

«МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ И

СЕМИОТИКА ПОРАЖЕНИЙ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ

СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ»

- ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЙ

Изучить на уровне воспроизведения по памяти:

Возрастные анатомо-физиологические особенности пищеварительной системы, особенности регуляции процессов пищеварения у детей.

Основные симптомы и синдромы поражения пищеварительной системы.

Биохимические показатели крови, характеризующие функциональное состояние печени.

Овладеть умениями:

Целенаправленно собрать и оценить анамнез у ребенка с патологией органов пищеварения.

Провести осмотр, пальпацию, перкуссию органов пищеварения у детей разного возраста.

Описать результаты объективного исследования ребенка в рабочих тетрадях.

Выделить синдромы поражения у больных с патологией органов пищеварения.

Оценить анализы желудочного сока, желчи, биохимические анализы крови, копрограммы, результаты бактериологического исследования кала.

Иметь представление о:

Дополнительных методах исследования системы пищеварения у детей:

а) УЗИ органов пищеварения;

б) эндоскопических методах:

- ЭГДС с интрагастральной Ph –метрией

колонофиброскопии

ректороманоскопии

лапараскопии брюшной полости

в) рентгенологических:

R- скопии (графии) пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки с сульфатом бария

ирригоскопии (графии)

холецистографии

компьютерной томографии (КТ) и магнитно-резонансной топографии.

Некоторых нозологических формах патологии пищеварительной системы:

пилоростенозе, пилороспазме

гастрите

дуодените

дискинезии желчевыводящих путей

холецистите

гепатите

панкреатите

энтерите, колите.

3. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Распространенность заболеваний органов пищеварения у детей в разных регионах России достигает 297-400 на 1000 (Пайков В.Л., Эрман, Л.В.,1998)

Эта патология отрицательно сказывается на здоровье детского населения и может приводить в дальнейшем к серьезным осложнениям у взрослых.

Для ранней диагностики и успешного лечения заболеваний органов пищеварения фельдшеру необходимо знать особенности строения и функционирования каждого отдела пищеварительной системы у детей, симптомы поражения, уметь провести клиническое обследование данной системы, оценить результаты лабораторных, инструментальных методов исследования органов пищеварения.

- ЛИТЕРАТУРА

Основная:

1. Мазурин А.В., Воронцов И.М. Пропедевтика детских болезней.-

С.-Петербург.- 1999. – с. 482-517.

2. Мазурин А.В., Воронцов И.М. Пропедевтика детских болезней. -

М., 1985.- с. 181-208, 107.

3. Пропедевтика детских болезней. Практикум./ Под ред. В.В.Юрьева. –

Питер, 2003.- с. 267-297.

4. Лекции сотрудников кафедры.

5. Капитан Т.В. Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми. –

М: МЕДпресс-информ, 2006.

Дополнительная:

1. Пайков В.Л., Хацкель С.Б. и др. Гастроэнтерология детского возраста в схемах и таблицах. Справочное руководство. – СПб, 1998.

2. Хавкин А.И., Жихарев Н.С. и др. Медикаментозная терапия язвенной болезни у детей // Лечащий врач.- 2006.- № 1.- с. 26-30.

3. Шендеров Б.А. Нормальная микрофлора и ее роль в поддержании здоровья человека //Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. - 1998. - № 1.- с. 61-65.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МЕТОДИКЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ У ДЕТЕЙ

ОСОБЕННОСТИ ЖАЛОБ И АНАМНЕЗА

ПРИ ПОРАЖЕНИИ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

ЖАЛОБЫ

Боли в животе:

- локализация (эпигастральная область, правое подреберье, околопупочная область, левое подреберье, подвздошная область, разлитые);

- иррадиация;

- характер (ранние - во время еды, сразу после приема пищи, поздние боли - через 1-2 часа после еды, ночные);

- острые, приступообразные, тупые, давящие, ноющие, продолжительность болей;

- болеи связанные с приемом пищи (при язвенной болезни: голод- боль- облегчение после еды- голод- боль и т.д.).

Диспептические расстройства:

- аппетит (отсутствует, понижен, повышен, извращен);

- отрыжка (кислым, тухлым, с примесью горечи);

- изжога, тошнота, рвота (характер, частота ее, с примесью желчи, крови, съеденной накануне пищей, натощак, после еды, облегчение состояния после рвоты, рвота «фонтаном»);

- ощущение урчания в животе;

- запоры, понос: частота стула, патологические примеси (слизь, зелень), обильный, скудный, водянистый, типа “болотной тины”, “малинового желе”.

3. Астеновегетативные расстройства: утомляемость, слабость, головная боль.

АНАМНЕЗ:

- давность заболевания;

- сезонность обострения (весна, осень);

- характер вскармливания на первом году жизни (искусственное, раннее смешанное), сроки введения прикормов\ докормов;

- наследственная отягощенность (гастроэнтерологические заболевания у родителей и ближайших родственников);

- нарушение ритма питания (длительные интервалы между приемами пищи, еда всухомятку, переедание, злоупотребление острой, грубой пищей со специями, употребление слишком холодной или горячей пищи, недостаточное пережевывание пищи);

- нарушение режима дня (переутомление, ограниченный по времени сон, дополнительные занятия в художественной, музыкальной школах и т.д.);

- гиподинамия (недостаточное пребывание на свежем воздухе, длительные приготовления домашних заданий, нерегулярные занятия физкультурой);

- отрицательные эмоции (неблагоприятные отношения в семье, школе, неполная семья, алкоголизм родителей);

- перенесенные инфекционные и паразитарные заболевания желудочно-кишечного тракта (инфекционный гепатит, дизентерия, сальмонеллез, кишечная колиинфекция, энтеробиоз, аскаридоз);

- хроническая интоксикация (тонзиллит, гайморит, аденоиды, кариозные зубы, хроническая пневмония и т.д.);

- повышенная чувствительность к пищевым аллергенам (яйца, шоколад, цитрусовые и т.д.);

- при длительном заболевании и взятии на диспансерный учет выясняются мероприятия по оздоровлению (щадящее питание, против рецидивное лечение весной и осенью, санаторно-курортное лечение).

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ У ДЕТЕЙ

Расспрос

- жалобы

- история настоящего заболевании

- история жизни больного

2. Осмотр

1. Общий осмотр:

- цвет кожных покровов (бледность, желтушность)

- состояние физического развития (гипотрофия, истощение, паратрофия, ожирение)

- положение ребенка (обычное, вынужденное)

- выражение страха, страдания на лице (признак боли в животе)

2. Осмотр полости рта: цвет слизистой оболочки;

- высыпания на слизистой рта;

- состояние миндалин, глотки;

- состояние языка (размеры, окраска, влажность, налеты, сосочки

Языка, «географический» язык).

3. Осмотр живота:

- форма, величина, симметричность;

- участие брюшной стенки в акте дыхания;

- венозная сетка;

- симптом «песочных часов» - видимая перистальтика желудка;

- послеоперационные рубцы;

- грыжи (пупочная, белой линии, паховая)

- области живота

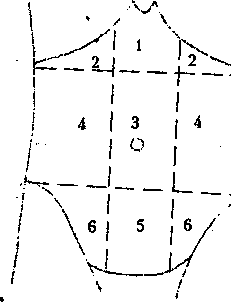

Рис. 1. Клиническая топография передней брюшной стенки:

1 – эпигастральная область; 2 – области подреберий (правого и левого);

3 – околопупочная область; 4 – фланки (правый и левый);

5 – надлобковая область; 6 – подвздошные области (правая и левая)

Визуально линии проводятся следующим образом:

- 2 горизонтальные – по нижним краям 10 ребер с обеих сторон и между передними верхними остями подвздошных костей;

- 2 вертикальные линии – по наружным краям прямой мышцы живота.

4. Осмотр ануса: атрезия, зияние, трещины, изъязвления, выпадение

Прямой кишки.

3. Пальпация живота

Так как большинство детей, особенно при первом осмотре, боятся пальпации, необходимо вначале войти в контакт с ребенком, отвлечь его внимание разговором, игрушкой.

Положение ребенка во время обследования:

- лежа на спине;

- на плотной поверхности;

- ноги обследуемый должен согнуть в тазобедренных и коленных суставах примерно под углом 45 градусов;

- руки ребенка – вдоль туловища;

- голова обследуемого – на плоской поверхности (не на подушке).

Все эти правила необходимы для получения достоверных результатов, так как при описанном положении отсутствует напряжение мышц живота, что помогает фельдшеру глубже проникнуть к органам брюшной полости, хорошо их ощутить и получить объективные данные.

В ряде случаев пальпация проводится в специальном положении ребенка:

- на боку – это сдвигает кишечник вниз и улучшает доступ к пальпируемому органу (например, при пальпации слепой кишки ребенка иногда кладут на левую сторону);

- стоя – в этом положении иногда лучше ощущаются увеличенные или смещенные вниз органы.

Если ребенок стоит, то врач и больной должны быть в удобном для обоих положении:

- обследуемый высокий – врач стоит возле него с правой стороны;

- невысокий больной – врач сидит или ставит его на стул.

Если больной находится в горизонтальном положении, врач располагается с правой стороны ребенка, сидя (!) на стуле или на краю кровати.

В большинстве случаев применяется бимануальный метод пальпации, при котором живот пальпируется одной рукой, а вторая рука поддерживает туловище на противоположном месте со стороны спины:

- при исследовании органов, расположенных в правой половине брюшной полости, левая рука располагается на пояснице справа и осторожными движениями приближает органы к правой руке, которой проводится пальпация;

- при исследовании органов левой половины брюшной полости пальпация проводится правой, иногда левой рукой, а на пояснице размещена вторая рука.

Пальпация проводится в определенном порядке. Однако он нарушается, если врач знает о болезненности в каком-нибудь участке брюшной полости – это место исследуется в последнюю очередь.

В большинстве случаев пальпация проводится на фоне выдоха, что расслабляет брюшной пресс. Иногда следует попросить ребенка сделать глубокий вдох – это сместит вниз в первую очередь печень, и тогда органы брюшной полости будут ощущаться лучше.

1. ПОВЕРХНОСТНАЯ ПАЛЬПАЦИЯ выявляет: болезненность, гиперестезию кожных покровов.

Зоны кожной гиперестезии, определяемые при поверхностной пальпации, закономерно появляются при многих хронических заболеваниях органов брюшной полости. При этом зоны кожной гиперестезии могут появляться раньше и держаться дольше по сравнению с другими симптомами.

Для выявления повышенной чувствительности может быть использован также метод щипка или прикосновения кончиком иглы на симметричных участках кожи живота. Выявление зон гиперестезии у детей младшего возраста (до 7 – 10 лет) не имеет большого диагностического значения в связи с неумением маленького ребенка локализовать болевые ощущения.

При поверхностной пальпации может быть выявлена и мышечная защита. Клинический опыт показывает, что нет мышечной защиты без болей, хотя и может быть боль без мышечной защиты.

При поверхностной пальпации можно выявить также:

- напряжение мышц брюшной стенки

- расслабление мышц брюшной стенки

- грыжи

- размеры внутренних органов – их увеличение

- вздутие живота.

2. ГЛУБОКАЯ ПАЛЬПАЦИЯ ЖИВОТА (порядок пальпации и критерии оценки)

2.1. Сигмовидная кишка.

В норме безболезненная, поверхность гладкая, размеры (ширина) – 1-2 см, мягкая, подвижная, урчания нет.

2.2. Слепая кишка.

В норме безболезненная, размеры 3 - 3,5 см, малоподвижная, относительно плотная, поверхность гладкая, при надавливании может быть урчание.

Характерным признаком патологического состояния кишечника является симптом Щеткина – Блюмберга. При наличии патологии обычное медленное надавливание на брюшную стенку вызывает боль. Если при быстром отнятии руки боль резко усиливается – симптом Щеткина – Блюмберга положительный. Если же при отнятии руки интенсивность боли не изменяется – симптом отрицательный. Положительный симптом обусловлен раздражением брюшины и наиболее характерен для перитонита. В случае перфорации полого органа в брюшную полость и заполнении ее его содержимым – симптом положительный во всех отделах живота. При ограниченном перитоните с-м определяется локально. Этот же симптом Щеткина – Блюмберга является характерным признаком острого аппендицита , как и симптом Ровсинга (усиление боли в правой подвздошной области в момент пальпации при поднятии вверх выпрямленной правой ноги ).

Восходящий отдел толстой кишки.

Поперечно – ободочная кишка. Пальпируется двумя руками слева и справа от пупка на 2-3 см выше его по сторонам от наружных краев прямых мышц живота (билатеральная пальпация).

В норме поперечно – ободочная кишка находится на уровне пупка или на 1 -2 см выше его, безболезненная, толщиной 2 - 2,5 см, подвижная вверх и вниз, мягкая, без урчания.

2.5. Нисходящий отдел толстой кишки. Следует отметить, что у детей не всегда удается пропальпировать восходящий и нисходящий отделы толстой кишки. В случае удачной пальпации учитываются такие признаки: толщина (в норме около 2 см), иногда форма, подвижность, болезненность, урчание.

2.6. Печень (нижний край). В норме до 5 – 7 лет пальпируется на 0,5 – 2,0 см ниже края правой реберной дуги, у старших детей не выступает из-под реберной дуги. Если нижний край печени не выступает из-под реберной дуги, его можно попытаться пропальпировать, попросив ребенка сделать глубокий вдох.

2.7. Желчный пузырь. Проецируется в точке Кера (на 1 см ниже места пересечения линии, проведенной по правому краю прямой мышцы живота, с реберной дугой). В норме надавливание в т. Кера безболезненное. При заболеваниях желчного пузыря пальпаторно определяется боль, которая особенно выражена во время вдоха (симптом Кера).

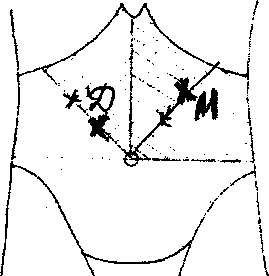

2.8. Пальпация поджелудочной железы по Гротту

Точка Дежардена (болевая точка головки поджелудочной железы ) –

Находится на биссектрисе правого верхнего квадранта на расстоянии 5-7 см вверх от пупка (рис. 4.- Д)

Точка Мейо – Робсона - болевая точка хвоста (тела и хвоста) поджелудочной железы находится на биссектрисе левого верхнего квадранта, на 1/3 не доходя до реберной дуги (рис. 4. – М)

Рис. 4.

Болевые точки поджелудочной железы

4. Перкуссия животаВ норме почти по всей поверхности возникает тимпанический звук, формирование которого связано с наличием газа в кишках, заполняющих большую часть объема брюшной полости.

Тупой звук определяется над печенью, селезенкой, участками кишок, заполненных каловыми массами (чаще всего над сигмовидной кишкой, и над заполненным мочевым пузырем, исчезает после его опорожнения).

1. У детей старше 5 лет устанавливаются размеры печени по Курлову.

I размер – по правой средне–ключичной линии

II размер – по срединной линии

III размер – по левой реберной дуге

У детей до 10 -11 лет III размер определяется по 8 межреберью.

В норме размеры печени у детей старшего возраста составляют:

I - 9 – 11 см

II - 7 – 9 см

III - 6 – 8 см

Каждый последующий размер должен быть меньше предыдущего. Данные в противоположном направлении указывают на уменьшение правой или увеличение левой доли печени.

Размеры печени по Курлову являются важным диагностическим признаком в случае опущения нижнего края (например, правосторонний пневмоторакс) или смещения края вверх (асцит, метеоризм). Общие размеры печени в таких случаях останутся нормальными, что указывает на отсутствие патологии этого органа.

Уменьшение размера печеночной тупости происходит при атрофии печеночной ткани и в случае прикрытия края печени эмфизематозной легочной тканью. Исчезновение печеночной тупости – важный симптом перфорации желудка или кишечника с выходом газа в брюшную полость.

Так же перкуссия может служить диагностическим признаком определения жидкости в брюшной полости.

5. Аускультация живота

Можно услышать перистальтику кишечника. Интенсивность этих звуковых явлений невелика. Увеличение количества звуков и их интенсивности возникает при кишечных расстройствах, спазме кишечника. Отсутствие урчания - признак пареза кишечника при перитоните.

Методом аускультации определяется нижняя граница желудка. В норме она находится посередине между пупком и нижним краем мечевидного отростка.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ДОМАШНЕЙ ПОДГОТОВКИ

Выбрать несколько правильных ответов:

1. Склонность детей первого года жизни к срыгиванию обусловлена тем, что:

1) желудок расположен вертикально

2) дно желудка лежит ниже антрально-пилорического отдела

3) имеется высокий тонус кардиального сфинктера

4) слабая запирательная функция нижнего пищеводного

сфинктера

5) высокий тонус пилорического отдела желудка

6) тупой угол Гиса.

2. К функциональным особенностям желудка детей первого полугодия жизни относятся:

1) низкая кислотность (рН выше 4)

2) высокая кислотность (рН ниже 2)

3) высокая активность пепсина

4) высокая активность ренина и гастриксина

5) низкая протеолитическая активность

6) хорошо выражены защитные свойства.

3. У детей раннего возраста функциональными особенностями тонкой кишки являются:

1) интенсивность полостного пищеварения больше, чем

мембранного

2) всасывательная способность больше, чем у взрослого

3) дистантное пищеварение

4) низкая активность гидролитических ферментов

5) высокая проницаемость слизистой оболочки.

4. Транзит пищи по желудочно-кишечному тракту у детей 1 года жизни:

1) происходит быстрее

2) происходит медленнее

3) при искусственном вскармливании пища проходит

быстрее

4) при естественном вскармливании пища проходит

быстрее

5) вид вскармливания не имеет значения.

Выбрать один правильный ответ:

5. При грудном вскармливании преобладающей флорой кишечника являются:

1) бифидум-бактерии

2) ацидофильные палочки

3) кишечные палочки

4) энтерококки.

6. У здоровых детей нижний край печени выходит из-под правого края реберной дуги до:

1) 3-5 лет 2) 5-7 лет 3) 7-9 лет 4) 9-11 лет

Выбрать все правильные ответы.

7. К анатомическим особенностям печени у детей раннего возраста относятся:

1) большая величина относительно массы тела;

2) относительно большая правая доля;

3) относительно большая левая доля;

4) лябильность увеличения в размерах;

5) возможность пальпации нижнего края.

8. К функциональным особенностям поджелудочной железы у детей первого года жизни относятся:

1) высокая активность амилазы

2) низкая активность липазы

3) низкая активность трипсина

4) с возрастом сначала увеличивается активность амилазы,

затем трипсина, позднее липазы

5) с возрастом сначала увеличивается активность трипсина,

затем амилазы, липазы

6) становление ферментативной активности зависит от

вида вскармливания.

9. Причины затрудненного усвоения жиров у детей раннего возраста:

1) низкая активность липазы;

2) хорошее эмульгирование жира;

3) избыток желчных кислот;

4) низкая активность желчных кислот;

5) относительная гипопротеинемия.

10. В подвздошной кишке всасываются:

1) дисахариды; 2) аминокислоты;

3) витамин В12 4) желчные кислоты;

5) витамин Д

11. В проксимальных отделах тонкого кишечника всасываются:

1) витамин С; 2) витамин В1 и В2

3) витамин В12 4) желчные кислоты;

5) моносахариды.

12. Ферментами тонкого кишечника являются:

1) сахараза; 2) мальтаза 3) декстриназа

4) амилаза 5) катепсин

13. Ферменты панкреатического сока:

1) пепсин 2) трипсин 3) липаза

4) амилаза 5) лактаза

14. Особенности толстой кишки у детей раннего возраста по сравнению со взрослыми.

1) слепая кишка расположена выше;

2) слепая кишка хорошо фиксирована;

3) восходящая ободочная кишка короче;

4) нисходящая ободочная кишка более узкая;

5) сигмовидная кишка относительно короткая;

6) сигмовидная кишка расположена выше, подвижна.

15. Особенности прямой кишки у детей раннего возраста по сравнению со взрослыми.

1) относительно короткая;

2) недоразвита ампула;

3) плохо фиксирована;

4) хорошо развит подслизистый слой;

5) хорошо развит мышечный слой;

6) слабо фиксирована слизистая оболочка.

16. Дополнить:

Обильное слюнотечение вследствие недостаточной зрелости центральных механизмов регуляции слюноотделения и заглатывания наблюдается с ___________ месяцев.

17. Установить соответствие:

Возраст: Емкость желудка:

1) при рождении а) 7-10 мл

2) 10 дней б) 30

3) 1 год в) 80

4) 5 лет г) 100

5) 10 лет д) 250

е) 500

ж) 800

з) 1300-1500

Ответ: 1_____, 2______, 3______, 4______, 5______.

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ДОМАШНЕЙ ПОДГОТОВКИ

1) 2, 4, 5, 6

2) 1, 4, 5

3) 2, 3, 4, 5

4) 1, 4

5) 1

6) 2

7) 1, 3, 4, 5

8) 2, 3, 5, 6

9) 1, 4, 5

10) 3, 4

11) 1, 2, 5

12) 1, 2, 3

13) 2, 3, 4

14) 1, 3, 4, 6

15) 2, 3, 4, 6

16) 4-5 мес.

17) 1-а, 2-в, 3-д, 4-е, 5-з

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНОВ

ПИЩЕВАРЕНИЯ У ДЕТЕЙ

- АННОТИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ

Методы исследования системы пищеварения у детей и показания к их применению:

УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы Эдоскопические методы:

- эндоскопическая гастродуоденоскопия (ЭГДС) с биопсией

слизистой и определением Helicobacter pylori в биоптате

- колонофиброскопия;

- ректороманоскопия;

- лапароскопия.

Функциональные методы исследования:

- интрагастральная РН-метрия;

- фракционное исследование желудочного сока;

- многомоментное дуоденальное зондирование;

- биохимия сыворотки крови в оценке состояния печени

(общий белок, белковые фракции, протромбин, фибриноген,

холестерин, - липопротеиды, глюкоза, билирубин и его

фракции, трансаминазы (АЛТ, АСТ), ЛДГ5, МДГ3. Рентгенологические методы исследования:

- R-скопия (графия) пищевода, желудка, двенадцатиперстной

кишки с сульфатом бария;

- ирригоскопия (графия);

- холецистография;

- компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная

холангиопанкреатография.

Радиологические методы исследования:

- сцинтиграфия.

Копрологические методы исследования:

- копрограмма с определением рН кала;

- кал на я/глистов;

- кал на скрытую кровь;

- перианальный соскоб на я/гл.

Бактериологические методы исследования:

- посев кала на диз. группу, сальмонеллез;

- посев кала на дизбактериоз;

- посев желчи на флору.

ЛИТЕРАТУРА

Основная:

1 .Мазурин А.В.,.Воронцов И.М. Пропедевтика детских болезней.-

С.-Петербург.- 1999. – с. 517 - 533.

2. Мазурин А.В.,Воронцов И.М. Пропедевтика детских болезней.-

М., 1985. - с. 208 - 219.

3. Лекции сотрудников кафедры.

4. Капитан Т.В. Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми. –

М: МЕДпресс-информ, 2006.

Дополнительная:

1. Бельмер С.В., Гасилина Т.В., Лёвина Е.Е. Болезни желчевыводящей

системы у детей. – М., 2006.

2.Лекции по педиатрии, т.111. Гастроэнтерология. – М., 2003.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ДОМАШНЕЙ ПОДГОТОВКИ

Выбрать все правильные ответы:

1. Для поражения желчного пузыря характерны следующие положительные симптомы:

1) Ортнера

2) Мюсси

3) болезненность в зоне Шоффара

4) Кера

5) болезненность в т. Дежардена

6) симптом Пастернацкого

2. Причины увеличения живота в размерах.

1) метеоризм

2) дизентерия

3) гепатоспленомегалия

4) асцит

5) перитонит

6) гипотония мышц передней брюшной стенки

7) опухоли брюшной полости.

3. Рвота “фонтаном” бывает при:

1) пневмонии 2) пилороспазме 3) пилоростенозе

4) менингите 5) дизентерии

4. Полифекалия характерна для следующих заболеваний:

1) сальмонеллез 2) целиакия 3) гепатит

4) дисахаридазная недостаточность

5. Стимуляторы желудочной секреции при фракционном исследовании желудочного сока:

1) мясной бульон 2) 0,1% р-р гистамина

3) 20% р-р глюкозы 4) пентагастрин

5) 25% р-р магнезии 6) хлебный фильтрат

6. Длина, на которую вводится зонд при фракционном исследовании желудочного сока:

1) расстояние от мочки уха до пупка;

2) расстояние от передних резцов до мечевидного отростка;

3) расстояние от передних резцов до пупка;

4) расстояние от мочки уха до мечевидного отростка.

7. Для получения пузырной желчи при дуоденальном зондировании больному вводят:

1) 0,1% р-р гистамина

2) мясной бульон

3) 25% р-р магнезии

4) капустный отвар

5) пентагастрин

6) 20% р-р глюкозы

8. При поражении поджелудочной железы определяют:

1) болезненность в т. Дежардена

2) болезненность в т. Мейо-Робсона

3) болезненность в зоне Шоффара

4) положительный симптом Кера

5) положительный симптом Мерфи

9. Непосредственное поражение гепатоцитов (с-м Цитолаза) может быть диагностировано на основании:

1) повышения транасаминаз

2) повышения уровня холестерина

3) повышения уровня щелочной фосфатазы

4) повышения пятой фракции лактат-дегидрогеназы

5) уровня урокиназы

10. Какие результаты исследования копрограммы свидетельствуют о функциональной недостаточности тонкой кишки:

1) наличие неизмененных мышечных волокон

2) наличие жирных кислот

3) наличие мыл жирных кислот

4) наличие нейтрального жира

5) наличие йодофильной флоры

11. Синдромы поражения пищеварительной системы:

1) с-м “острого живота”

2) с-м желтухи

3) отечный

4) болевой

5) диспептический

6) дизурический

7) интоксикации

8) с-м мальабсорбции

12. О кислотообразующей функции желудка можно судить на основании исследований:

1) фракционное исследование желудочного сока

2) фиброгастродуоденоскопия

3) РН-метрия

4) R-логическое исследование желудка

13. О функциональном состоянии печени можно судить по следующим биохимическим показателям сыворотки крови:

1) глюкоза 2) общий белок 3) мочевина 4) калий

5) натрий 6) холестерин 7) кальций 8) билирубин

9) В-липопротеиды

10) аланиновая и аспарагиновая трансаминазы

14. Указать последовательность глубокой пальпации живота:

1) слепая кишка 2) восходящая часть толстого кишечника

3) сигмовидная кишка 4) нисходящая часть толстого кишечника

5) тонкий кишечник 6) поперечно-ободочная кишка

7) печень 8) поджелудочная железа

9) селезенка 10) желудок

15. Установить соответствие энтеральных (А) и парентеральных (В) стимуляторов секреции при фракционном исследовании желудочного сока:

1) 0,1% р-р гистамина 2) капустный отвар

3) мясной бульон 4) 20% р-р глюкозы 5) пентагастрин

6) хлебный фильтрат 7) 25% р-р магнезии

Ответы: А________________. В________________.

Дополнить:

16. Время появления, время выделения и объем желчи при дуоденальном зондировании определяют для ______________.

17. Дозу гистамина для стимуляции желудочной секреции при фракционном исследовании желудочного сока ориентировочно рассчитывают _________________________.

18. Получение пузырной желчи при дуоденальном зондировании стимулируется введением в зонд___________ из расчета _________________.

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ САМОКОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ДОМАШНЕЙ ПОДГОТОВКИ

1) 1, 2, 4 12) 1, 3

2) 1, 3, 4, 6, 7 13) 1, 2, 6, 8, 9, 10

3) 2, 3 14) 3, 1, 4, 2, 6, 5, 10, 8, 7, 9

4) 2, 4 15) А - 2, 3, 6 В - 1, 5

5) 1, 2, 4, 6 16) диагностики дискинезий

(нарушения моторики

6) 3, 4 желчевыводящих путей)

7) 3, 6 17) 0,1 мл 0,1% р-ра гистамина

на 10 кг массы боль-

8) 1, 2, 3 ного (не более 0,4 мл)

9) 1, 4, 5 18) р-ра 20% глюкозы или 25%

магнезии из расче-

10) 1, 2, 4 та 0,3 – 0,5 мл/кг массы

11) 1, 2, 4, 5, 7, 8

ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ ФРАКЦИОННОГО

ИССЛЕДОВАНИЯ ЖЕЛУДОЧНОГО СОКА

1. Зондирование тонким зондом без оливы проводится строго натощак.

2. Отмечают длину, на которую вводят зонд: расстояние от мочки уха до мечевидного отростка или от передних резцов до пупка, ставят отметку.

3. Во время введения зонда ребенок сидит или стоит. Зонд кладут на корень языка, просят ребенка делать глотательные движения, дышать носом и осторожно вводят зонд до метки. Слюна обязательно удаляется - ребенок сплевывает ее в салфетку или лоток.

4. После введения зонда шприцем отбирается тощаковая порция. По ее объему можно судить ориентировочно о секреторной способности желудка.

5. Далее собирают базальный секрет в течение 1 часа (4 порции с интервалом в 15 мин., также шприцем). Все порции обязательно подписывают, собирают весь секрет.

6. Вводят пробный завтрак. Наиболее физиологичными считаются: 0,1% раствор гистамина из расчета 0,1 мл/10 кг массы (но не более 0,4 мл) подкожно или пентагастрин. Существуют и другие расчеты доз гистамина (сухое вещество) - субмаксимальная доза 0,008 мг/кг - 0,02 мг/кг, максимальная доза 0,024-0,04 мг/кг массы.

Завтраки могут вводиться и через зонд (хлебный фильтрат, капустный отвар, мясной бульон, кофеиновый завтрак) из расчета 3-5 мл на 1 кг массы. В этом случае зонд после введения завтрака зажимают на 25 минут (время для эвакуации завтрака из желудка), затем удаляют шприцем остаток пробного завтрака.

По нему судят о моторной или эвакуаторной функции желудка. Кислотность пробного завтрака должна быть 18-20 ед., т.е. завтрак предварительно необходимо оттитровать.

7. После введения пробного завтрака собирают стимулированный секрет - 4 порции с интервалом в 15 минут.

8. Все подписанные пробирки или баночки с желудочным соком отправляют в клиническую лабораторию для исследований.

9. При появлении в желудочном содержимом желчи (дуодено-гастральный рефлюкс) зондирование следует прекратить, т.к. желчь ощелачивает кислое содержимое желудка и судить о кислотообразующей функции желудка по общей кислотности или свободной соляной кислоте будет нельзя.

По результатам анализа желудочного сока оценивают

секреторную и кислотообразующую функции желудка.

ПОКАЗАТЕЛИ СЕКРЕТОРНОЙ ФУНКЦИИ ЖЕЛУДКА

У ДЕТЕЙ (по Балашовой Г.И.1981 г.)

ПОКАЗАТЕЛЬ

С Е К Р Е Т

Базальный

Стимулированный

Объем секрета в мл

45 3

(25-86)

55 4

(40-125)

Дебит свободной

НСl мэкв/час

1 0,56

(0,6-1,6)

1,7 0,21

(1,5 – 5,0 )

В настоящее время фракционное исследование желудочного сока у детей практически не проводится, т.к существуют более информативные эндоскопические методы исследования.

- ДУОДЕНАЛЬНОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ

Дуоденальное зондирование дает максимальную информацию о состоянии желчевыводящей системы только при строгом соблюдении условий проведения зондирования, правил введения зонда и сбора материалов, точном учете времени выделения желчи и ее количества, исследовании свежего материала.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДУОДЕНАЛЬНОГО ЗОНДИРОВАНИЯ

1. Дуоденальное зондирование желательно проводить после зондирования желудка или РН-метрии желудка.

2. Если при зондировании желудка выявлено гиперацидное состояние, необходимо перед проведением дуоденального зондирования назначить ощелачивающие препараты.

3. За 2-3 дня до дуоденального зондирования из рациона ребенка необходимо исключить блюда, вызывающие повышенное брожение и метеоризм: черный хлеб, цельное молоко, капусту, картофель, бобовые.

4. Если целью зондирования является получение желчи на цитологическое, бактериологическое и биохимическое исследование, для предупреждения возможных спазмов, затрудняющих продвижение зонда, накануне зондирования ребенку назначают спазмолитики: папаверин, тифен, но-шпу или 0,5 мл 0,1% р-р атропина. При необходимости получить представление о кинетике желчевыведения, этого делать нельзя, ибо расслабление гладкой мускулатуры с помощью медикаментозных препаратов затруднит диагностику типа дискинезии.

5. Длина, на которую вводят зонд, равна расстоянию до желудка плюс 10-12 см, на зонде делают 2 метки.

ТЕХНИКА ДУОДЕНАЛЬНОГО ЗОНДИРОВАНИЯ

Зондирование лучше всего проводить в отдельной комнате. Важно, чтобы врач и его помощник - медицинская сестра - могли установить с ребенком контакт, успокоить его. Если одновременно зондирование проводится у нескольких детей, начать его следует у спокойного, послушного ребенка, поведение которого может служить примером для других, снимая страх перед процедурой.

Больного усаживают на кушетку и объясняют ему, что он должен глотать оливу, как косточку вишни вмести со слюной. В это время дыхание должно быть легким. Затем ребенка просят открыть рот, на корень языка кладут оливу и предлагают сделать несколько глотательных движений с закрытым ртом. Потом потихоньку подталкивают зонд, а больной продолжает производить глотательные движения с кратковременными остановками. Продвижению зонда способствует тяжесть оливы и перистальтика пищевода. Глубокое дыхание усиливает перистальтику.

Когда зонд погружается в желудок до первой метки, дальнейшее его движение временно останавливают и больного укладывают на кушетку на правый бок таким образом, чтобы нижняя часть туловища и таз находились несколько выше грудной клетки. Для этого под область таза подкладывают подушку или валик. Такое положение способствует прохождению оливы через привратник. Раскрытию привратника содействует прикладывание к области правого подреберья грелки. Не следует спешить с проталкиванием зонда, иначе он свернется в желудке и прохождение его через привратник будет затруднено. После короткой паузы больной возобновляет глотательные движения, и это способствует движению оливы в 12 п/кишку, о чем свидетельствует погружение зонда за вторую отметку. Это происходит примерно через 30-60 мин. после начала зондирования. Более быстрому прохождению оливы через привратник могут способствовать отсасывание через зонд с помощью шприца кислого желудочного содержимого, легкий массаж верхней половины живота, подкожное введение 0,5-1 мл 0,1% р-р атропина.

Периодически отсасываемое через зонд содержимое проверяют лакмусовой бумагой. Если оно получено из желудка, бумажка краснеет, если из кишечника - принимает голубоватую окраску.

Кроме того, сок из 12 п/кишки более прозрачный и имеет светло-желтую (золотистую) окраску. Иногда, когда долго не удается получить сок из 12 п/кишки, для уточнения положения зонда делают контрольную рентгеноскопию. В случае свертывания зонда в желудке производят вытягивание его на 8-10 см, направляя под экраном конец к привратнику. Убедившись, что зонд проник в 12 п/кишку, наружный конец зонда опускают в пробирку и собирают желчь.

ХАРАКТЕРИСТИКА МНОГОМОМЕНТНОГО ДУОДЕНАЛЬНОГО ЗОНДИРОВАНИЯ

Фаза

Характеристика

I фаза,

общего желчного протока

II фаза, закрытого сфинктера Одди

III фаза,

порция А

IV фаза, пузырная порция В

V фаза, порция С

Период с момента появления первых порций желчи до введения раздражителя. Скорость выведения желчи 1 – 1,5 мл / мин, время 15 – 20 мин, количество 20 – 30 мл.

Время от введения желчегонного раздражителя до появления новой порции желчи. Время 3 – 5 мин.

От момента открытия сфинктера Одди до появления темной пузырной желчи. Время 3 – 5 мин, количество до 5 мл.

Время выделения густой темно-оливковой желчи. Скорость выделения 1 – 2 мл / мин, время 20 – 30 мин, количество 30 – 50 мл.

Скорость выделения желчи золотисто-желтого цвета из печеночных ходов 1,1 – 1,5 мл / мин.

В качестве желчегонных раздражителей используют 20 % раствор глюкозы или 25 % раствор магнезии. Они вводятся в зонд из расчета 0,3 – 0,5 мл на кг массы.

В содержимом 12 п /кишки и в желчи из пузыря и желчных ходов могут быть лямблии, которые сохраняются некоторое время в свежем, теплом материале и быстро гибнут при его охлаждении, поэтому пробирки с желчью во время зондирования ставят в теплую воду.

При проведении дуоденального зондирования необходимо также собрать желчь порций А, В, С в три стерильные пробирки (по 2 – 3 капли) для бактериологического исследования. В норме желчь стерильна. Высев микрофлоры может указывать на наличие микробно-воспалительного процесса.

Микроскопически в норме желчь порции А - золотисто-желтая, слизистая, прозрачная, слегка вязкая, удельная плотность 1007-1015, слабокислая или слабощелочная реакция (РН 6,8-7,2).

Желчь порции В - пузырная, концентрированная, темно-зеленого или оливкового цвета, слизистая, вязкая, удельная плотность 1016-1034, реакция щелочная (РН 7,2-7,6).

Желчь порции С - янтарно-желтого цвета (обычно немного светлее, чем порция А), относительная плотность 1007-1010.

Все порции желчи прозрачны. Микроскопически в осадке желчи у здоровых детей могут встречаться лейкоциты до 3-5 в поле зрения, в порции В – до 10 в поле зрения, слизь и детрит в небольшом количестве, а также единичные лейкоцитоиды - округлившиеся клетки цилиндрического эпителия.

На основании результатов исследования отдельных порций можно судить об уровне преимущественного поражения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

А

В

С

Преимущественное поражение

+ + +

+

+

Дуоденит

+

+ + +

+

Холецистит

+

+

+ + +

Холангит

+ +

+ +

+ + +

Холангио – холецистит

+ + +

+ + +

+ + +

Дуодено – холецистит

Примечание: + обозначены элементы воспаления (слизь, лейкоциты, бактерии, кристаллы холестерина и билирубина, эпителий).

Изменение нормального хода желчеотделения может указывать на дистонию сфинктера печеночно-поджелудочной ампулы (сфинктер Одди) – гипо- или гипертонию и нарушение моторики желчного пузыря (гипо- или гиперкинезию).

В настоящее время для обозначения моторных нарушений билиарного тракта, независимо от их этиологии, принят термин «Дисфункциональные расстройства билиарного тракта» (ДРБТ) (Римский консенсус, 1999).

Противопоказания к проведению дуоденального зондирования:

- Острый холецистит, холангит, обострение хронического

холецистита, холангита

- Варикозное расширение вен пищевода

- Стенозы пищевода

- Склонность к бронхоспазмам

- Сердечная недостаточность

ФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ

- Функция

- Характеристика процесса

Питания

Синтез веществ

Иммунологическая

Гематологическая

Детоксикационная

Экскреторная

Эндокринная

Получение, переработка и накопление питательных веществ – аминокислот, жирных кислот, углеводов, холестерина и витаминов, всосавшихся в пищеварительных путях, при необходимости высвобождение метаболитов

Выработка плазменных протеинов – альбумины, факторы свертывания крови, транспортные белки, синтез связывающих белков, модулирующих концентрацию в крови кальция, магния и лекарственных веществ

Участие в транспорте иммуноглобулинов, клиренс антигенов в звездчатых ретикулоэндотелиоцитах (клетки Купфера)

Синтез и выделение факторов коагуляции, клиренс активированных факторов свертывания

Основное место локализации метаболических превращений эндогенных и экзогенных веществ

Метаболизм желчных кислот – синтез желчных кислот из холестерина, секреция желчных кислот в кишечник, в результате чего регулируется их отток и обеспечивается эффективная эмульгация и абсорбция пищевых жиров

Важнейшее место катаболизма тиреоидных и стероидных гормонов, а также метаболизма инсулина

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БИОХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА КРОВИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ

Показатели

Нормативы

Общий белок

59 – 80 г/л

Белковые фракции

альбумины

глобулины

- глобулины

- глобулины

64 – 68 %

8,3 – 11,2 %

10 – 12 %

12 – 15 %

Фибриноген

2 – 4 г/л

Сулемовая проба

(1,6) 1,8 – 2,2 мл

Тимоловая проба

1 – 6,5 ед.

Холестерин

3,1 – 5,5 ммоль/л

- липопротеиды

35 – 55 ед.

Общий билирубин

прямой

непрямой

8,5 – 20,5 мкмоль/л

2,05 – 5,1 мкмоль/л

6,5 – 15,4 мкмоль/л

АЛТ (аланинаминотрансфераза)

0,1 – 0,75 мкмоль/л (0 – 30 ед/л)

АСТ (аспартатаминотрансфераза)

0,1 – 0,45 мкмоль/л (0 – 40 ед/л)

Глюкоза

3,5 – 5,5 ммоль/л

ТРАКТОВКА НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БИОХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА КРОВИ

Общий билирубин.

Гипербилирубинемия – увеличение количества билирубина в организме – на коже ребенка, слизистых оболочках, ногтях проявится иктеричностью (желтухой). Два последних места имеют особое значение при осмотре больных черной расы. По механизму возникновения и при этом несколько разнообразного цвета желтуха бывает:

- гемолитическая (гемолиз эритроцитов – отравление, Rh – конфликт у новорожденного, действие лекарственных препаратов и др.); цвет – лимонно-желтый;

- паренхиматозная (нарушение структуры и функции клеток печени – вирусный гепатит);

- механическая / обтурационная (нарушение проходимости желчевыводящих путей – опухоль головки поджелудочной железы, желчнокаменная болезнь); цвет – зеленовато-желтый.

В начале заболевания, когда в крови имеется еще небольшое количество билирубина, кожа приобретает ярко-желтый цвет.

При всех видах желтух концентрация общего билирубина будет повышена (иктеричностью на коже это проявится, когда показатель будет больше 50 мкмоль/л у новорожденных, 85-100 мкмоль/л у недоношенного ребенка и 21-30 мкмоль/л у старших лиц).

А вот показатели прямого и непрямого билирубина могут помочь врачу более точно установить генез желтухи:

- гемолитическая желтуха – печень в результате гемолиза эритроцитов и значительного поступления непрямого билирубина не способна перевести большое его количество в прямой билирубин, поэтому в крови определяется значительное повышение непрямого и нормальный или через некоторое время несколько повышенный уровень прямого билирубина;

- паренхиматозная – имеются нарушения внутрипеченочного преобразования непрямого билирубина в прямой и билирубиновыделительной функции печени, потому в анализе крови определяется увеличение обеих форм билирубина, однако больше повышается количество прямого билирубина;

- механическая желтуха – в связи с нарушением проходимости или внепеченочной закупоркой отток желчи в кишечник нарушен, поэтому увеличивается количество прямого билирубина. Затем при нарушении функции паренхимы печени повышается количество непрямого билирубина.

Сулемовая проба – это показатель функции печени в обмене белка. В печени синтезируются альбумины, фибриноген, глобулины. Методика этого анализа поможет запомнить трактовку результатов пробы: в 0,5 мл сыворотки крови добавляется до ее помутнения 0,1 % раствор сулемы. В норме для помутнения необходимо не менее 1,6 мл сулемы.

Проба будет положительной при вирусном гепатите, циррозе печени, когда помутнение наступает при добавлении меньшего количества сулемы (например 1,4 мл).

Тимоловая проба (Маклагана – исследователь XX века) тоже указывает на состояние белковосинтезирующей функции печени.

Особое значение она имеет при безжелтушной форме вирусного гепатита и в преджелтушном периоде – показатель увеличивается, т.е. проба положительная. В остром периоде гепатита проба будет резко положительной (до 80 ед.).

Проба отрицательная (-) – признак цирроза печени.

N.B.!!!! Анализ назначается только со второго года жизни.

АЛТ и АСТ. Некоторые внутриклеточные ферменты, в частности, АЛТ и АСТ, находятся в клетках печени в высоких концентрациях, поэтому повреждение гепатоцитов сопровождается повышением активности этих ферментов в сыворотке крови.

Активность трансаминаз увеличивается при остром гепатите.

КОПРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Анализ испражнений подчас имеет решающее значение для диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта. Наряду с макроскопическим исследованием фекалий при копрологии широко применяется микроскопия.

КОПРОЛОГИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ

Название

Визуальное исследование

Причина

Оральный

Видны непереваренные остатки пищи

1. Недостаточное разжевывание пищи;

2.Ускоренное прохождение ее по пищеварительному тракту.

Гастрогенный

Непереваренные мышечные волокна, соединительная ткань

Секреторная недостаточность желудка и поджелудочной железы

Пилородуоде-нальный

Неизмененные мышечные волокна, соединительная ткань, растительная клетчатка

Выраженная функциональная недостаточность желудка и 12 п/кишки

Секреторная

недостаточ-ность поджелудочной железы

Испражнения жидкие, обильные желто-серые, мазевидные, обнаруживаются нейтральные жиры, мышечные волокна

Панкреатиты, дуодениты, глистные инвазии кишечника

Недостаточ-ность желче-отделения

Испражнения серого цвета, много жирных кислот, отсутствие реакции на стеркобилин

Холецистохолангит, аномалии развития желчевыводящей системы

Энтеральный

Жидкий, гомогенный, желтого цвета стул. В испражнениях лейкоциты, эпителиальные клетки, кристаллы жирных кислот, растворимые белки

Энтерит

Илеоцекаль-ный

Испражнение со слизью, пенистого вида, кислого запаха, обнаруживается непереваренная целлюлоза, крахмальные зерна, иодофильная флора

Энтероколит

Колитный

Испражнения со слизью, иногда плотной консистенции (“овечий кал”), обнаруживаются лейкоциты, эпителиальные клетки, кровь

Колит

Стеаторея – наличие в каловых массах нейтрального жира (стеаторея 1 типа); жирных кислот, мыл (стеаторея 2 типа); того и другого (стеаторея 3 типа).

Стеаторея 1 типа свидетельствует о недостаточности липазы поджелудочной железы.

Стеаторея 2 типа свидетельствует о внешнесекреторной недостаточности печени (недостаточность желчных кислот).

Стеаторея – наиболее ранний признак экзокринной панкреатической недостаточности.

Креаторея – наличие мышечных волокон + + или + + +. Наблюдается при ферментативной недостаточности желудка и поджелудочной железы, ускоренном транзите пищевого химуса.

Амилорея – наличие в испражнениях большого количества крахмальных зерен и клетчатки. Свидетельствует о нарушении расщепления углеводов. Наблюдается при энтеритах, редко может быть при панкреатической недостаточности, т.к. гидролиз крахмала практически не нарушается ввиду высокой активности кишечной амилазы.

ЭХОГРАФИЯ (УЗИ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ)

Современный метод обследования эхография дает возможность получить точную и быструю информацию о состоянии всей брюшной полости, внутренних органов, объемных образований. Исследование проводится утром натощак. Методом эхографии можно обследовать наличие и состав:

- брюшной полости – при асците определяется жидкость, поднятый кишечник; при незначительном количестве жидкость находится в боковых отделах живота, в полости малого таза;

- печени – при острых воспалительных процессах ультразвуковая прозрачность увеличивается; опухоль печени имеет четкие границы и от нормальной ткани отличается акустическими качествами;

- желчного пузыря – оцениваются форма, размеры, наличие аномалий, толщина стенки, содержимое желчного пузыря (сгущение желчи, наличие конкрементов);

- при портальной гипертензии определяют диаметр ствола воротной и селезеночной вены, а также толщину стенок желудка; их утолщение свидетельствует о воспалении – гастрит, гастродуоденит;

- поджелудочной железы – при остром панкреатите размеры железы увеличены и определяется повышенная акустическая прозрачность ткани, при хроническом панкреатите размеры уменьшаются, повышается акустическая сопротивляемость, контуры нечеткие;

- абсцесса – определяются четкие круглые или овальные образования с жидкостью;

- гематомы – имеет неровную форму, менее четкую в отличие от абсцессов;

- кисты – образование с ровной внутренней поверхностью, а непосредственно за ней определяется так называемый эффект усиления;

- опухоли – имеет вид разной акустической плотности разной формы, часто с неровными контурами, иногда в ней определяется участок некроза или кровоизлияниями и др.

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Наиболее информативны для уточнения диагноза, глубины и распространенности поражения. Во время эндоскопии для подтверждения диагноза производят прицельную биопсию с последующим гистологическим, биохимическим, микробиологическим исследованием слизистой оболочки или других образований.

ЭЗОФАГОГАСТРОДУОДЕНОСКОПИЯ (ЭГДС)

Это метод исследования слизистой оболочки пищевода, желудка, 12-перстной кишки, проксимальных отделов тощей кишки. Для осмотра используют специальные гибкие фиброскопы из волокнистой оптики.

Применяется ЭГДС с целью окончательного подтверждения предварительного диагноза (гастрит, язва желудка, опухоль), дифференциальной диагностики этих заболеваний, установления источника кровотечения в верхних отделах пищеварительного тракта, для определения характера изменений желудка, вызванных патологией рядом расположенных органов (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы).

Методика. ЭГДС проводится утром натощак, по экстренным показаниям – в любое время (при этом желудочное содержимое удаляют через зонд). Вначале проводится местная анестезия слизистой оболочки полости рта и глотки.

Больной находится в горизонтальном положении на левом боку. После введения фиброскопа в желудок сюда же водится воздух (для видимости слизистой оболочки). Затем проводится детальный осмотр всех отделов желудка. В том случае, когда больше половины объема желудка заполнено жидкостью, полный осмотр всей поверхности не удается провести. Даже изменение положения больного не дает эффекта. Единственный выход при этом – удаление содержимого желудка через зонд.

Противопоказания: некоторые заболевания пищевода и тканей рядом расположенных органов, выраженная сердечно-сосудистая и легочная недостаточность, при которых могут возникнуть осложнения, более опасные по сравнению с основным заболеванием.

Осложнения бывают нечасто (перфорация – проникновение через стенку пищевода и желудка, кровотечение после гастробиопсии).

Для исследования нижних отделов желудочно-кишечного тракта применяют ректороманоскопию (исследуется слизистая оболочка прямой кишки и, частично, сигмовидной) и колонофиброскопию - осмотр всех отделов толстой кишки, включая илеоцекальный клапан, терминальный отрезок (20 – 25 см) подвздошной кишки. Эти методы применяют для диагностики колитов (особенно неспецифического язвенного, болезни Крона), опухолей (наиболее часто – полипов).

Для выполнения всех эндоскопических исследований необходима специальная подготовка больного, премедикация, а в большинстве случаев – анестезия (у маленьких детей общая – наркоз).

РЕНТГЕНОГРАФИЯ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ

Выполняется как при неотложных состояниях, так и в порядке планового исследования.

Показания к рентгенологическому исследованию при неотложных состояниях:

- синдром кишечной непроходимости

- клинические проявления «острого живота»

- желудочно-кишечные кровотечения.

Показания к плановому исследованию:

- подозрение на аномалии развития желудочно-кишечного тракта

- боли в животе

- синдром рвоты и срыгиваний

- подозрение на опухоли.

Исследование органов желудочно-кишечного тракта включает рентгеноскопию и рентгенографию.

Рентгеносмотр брюшной полости имеет особое значение у детей грудного возраста для установления наполнения петель кишок газом, что должно быть у новорожденного уже через 6-8 часов после рождения. Значение этого исследования состоит в том, что если не весь отдел пищеварительного тракта заполнен газом, то у ребенка имеется сдавливание петель кишок или атрезия (т.е. полное отсутствие просвета).

Подготовка больного:

- исследование проводится натощак. Поэтому ребенку первого года жизни отменяется первое, иногда второе кормление так, чтобы промежуток между кормлением и рентгенографией составил не меньше 10 – 12 часов (исключение – наличие гипотрофии у ребенка; его нужно кормить, но перед рентгенографией необходимо освободить желудок от пищи через зонд);

- только детям первого полугодия жизни иногда вводят газоотводную трубку, чтобы постепенно освободить поперечно-ободочную кишку от значительного заполнения газом, так как он может вызвать сильный перегиб желудка; по современным взглядам нет необходимости ставить очистительную клизму перед рентгенографией желудка и 12-перстной кишки;

- отменяются на один день, по возможности на 2 дня, все лекарственные препараты.

Основная суть метода

Вначале без контраста выполняется обзорная рентгеноскопия (или R-графия). Затем для получения рентген-картины желудка (и других органов брюшной полости) ребенок принимает per os специальный рентгеноконтрастный препарат, выбор которого зависит от возраста больного:

- до 20 дня жизни используются водорастворимые контрастные вещества (уротраст, верографин);

- после 20 дня жизни применяют суспензию сульфата бария (80 г сухого порошка на 100 мл кипяченой воды). Внимание! При обследовании ребенка первого года жизни контрастное вещество перед приемом смешивается со сцеженным материнским молоком или смесью, которая используется при кормлении, в соотношении 1:2. Объем применяемой жидкости в зависимости от возраста составляет:

до 2 недель – 50 – 60 мл

1 месяц – 90 мл

2 месяца – 110 – 120 мл

3 – 4 месяца – 150 мл

5 месяцев – 175 – 195 мл

второе полугодие – 200 мл.

Состав вводится таким же способом, как принимает пищу ребенок: из соски, ложечки, стакана. В некоторых случаях:

- недоношенным,

- при отсутствии сосательного и глотательного рефлексов,

- при частой рвоте – контраст вводится через зонд.

У детей после года объем контрастного вещества составляет 200 мл.

Исследование проводится постепенно. Вначале исследуют пищевод: обращают внимание на проходимость контраста (аномалии развития, стриктуры, ахалазия, сдавление опухолью), рельеф слизистой оболочки (эзофагит, дивертикулы и др.), перистальтику, размеры пищевода (короткий пищевод), пищеводно-желудочную недостаточность. После приема небольшого количества бария рассматривается слизистая оболочка желудка, затем пациент по указанию врача-рентгенолога принимает следующие порции и при значительном наполнении желудка (плотное контрастирование) завершается исследование состояния органа.

Больной находится в разных положениях: горизонтальном, вертикальном, иногда в положении Тренделенбурга. В положении Тренделенбурга больной лежит на спине так, чтобы тазовая часть была поднятой, а верхняя и голова наклонены вниз под углом до 450, нижние конечности при этом тоже опущены вниз (под углом 1200).

При рентгенографии желудка исследуются следующие показатели:

- эластичность стенок,

- форма, характер контуров,

- размеры,

- тонус и перистальтика,

- эвакуаторная функция, особенно пилорического отдела (в педиатрии имеет особое значение при пилороспазме и пилоростенозе),

- болевые точки.

Контрастное вещество эвакуируется из желудка в 12-перстную кишку, что позволяет при рентгенографии больного в разных положениях выявить состояние этого отдела кишечника.

Затем – тонкая кишка, исследование которой имеет некоторые особенности:

- после окончания исследования верхних отделов органов пищеварения для более быстрого заполнения тонкой кишки ребенок принимает еще 100 мл суспензии сульфата бария (за все время постепенно не более 200 мл), однако приготовленной на изотоническом растворе хлорида натрия;

- накануне с целью специального обследования тонкой кишки для освобождения ее от содержимого необходимо провести очистительную клизму;

- так как исследование длится несколько часов, ребенок должен принимать пищу, однако в ее состав нельзя включать продукты с большим содержанием клетчатки, а количество молока и сладостей должно быть незначительным;

- общее количество рентгенснимков на протяжении обследования тонкой кишки составляет 6 – 7.

Заканчивается исследование через 6, 12 и 24 часа после приема суспензии сульфата бария, когда контраст заполняет все отделы толстой кишки.

Для исследования толстой кишки применяют ирригографию, при которой контрастное вещество вводят в клизме (per rectum). Ирригография позволяет диагностировать аномалии развития, исключить инвагинацию, полипоз и другие опухоли, а по изменению рельефа слизистой оболочки определить язвенный колит, болезнь Крона и др.

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

ЖЕЛЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

ХОЛЕЦИСТОГРАФИЯ

ВЫЯВЛЯЕТ:

1. концентрационную функцию желчного пузыря.

2. двигательную способность желчного пузыря.

3. наличие аномалий, конкрементов.

ПОКАЗАНИЯ

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Дискинезия желчевыводящих путей.

Подозрение на врожденные аномалии желчных протоков и желчного пузыря.

Неоднократные отрицательные результаты дуоденального зондирования.

Паренхиматозные заболевания печени.

Повышенная чувствительность к йоду.

Сердечно-сосудистые заболевания в стадии декомпенсации.

Гломерулонефрит

Гипертиреоз

Холангит

Желтуха

- МЕТОДИКА ХОЛЕЦИСТОГРАФИИ

Оральная холецистография Внутривенная холецистография

Используются: Используются:

Билитраст 20% Билигност

Иопагност 0,7-0,8 мл/кг массы,

не более 25 мл.

Холевид

Доза до 6 лет - 4 таблетки по 0,5,

6-10 лет - 5 таблеток по 0,5,

старше 10 лет 6 таблеток.

Внутривенная холецистография назначается при нарушении процессов кишечного всасывания.

ПОДГОТОВКА БОЛЬНОГО К ВНУТРИВЕННОЙ

ХОЛЕЦИСТОГРАФИИ

Тщательно собрать аллергологический анамнез, обратив внимание на переносимость ребенком йода.

ПИЩЕВОЙ РАЦИОН НАКАНУНЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

9 часов - 200 г рисовой каши на

разбавленном молоке

- 1 стакан сладкого чая

- 50 г белого хлеба

12 часов дня - 1 стакан сладкого чая

- 50 г белого хлеба

- 20 г сливочного масла

15 часов дня - 200 г супа-пюре

- 50 г белого хлеба

- 20 г сливочного масла

- 1 стакан сладкого чая

18 часов дня - 150 г рисовой каши на

разбавленном молоке

- 50 г белого хлеба

- 2 сырых яичных желтка

- 1 стакан сладкого чая

Примечание:

желток и сливочное масло обеспечивают сокращение желчного пузыря и освобождение его от неконтрастированной желчи.

Отвар ромашки 3 раза в день до еды по 50 мл (уменьшает газообразование, спазмолитический эффект). Карболен внутрь.

В день исследования не кормить, не давать лекарств, питье воды разрешается. Дважды очистительная клизма (утром и вечером). В 9 часов утра внутривенно в положении сидя вводится билигност в подогретом виде (37С) в течение 5 минут.

№

снимка

Оценка концентрационной функции желчного пузыря у здоровых детей

Время

1.

Феномен «двухслойности» колпачка

Через 15 минут от начала введения

2.

Феномен “краевых” полосок

Через 30 мин.

3.

Феномен «трехслойности»

Через 45 минут

4.

Гомогенная тень желчного пузыря

Через 1 час 30 мин.

Двигательная функция желчного пузыря оценивается после дачи 2-х сырых желтков, способствующих его сокращению. По снимкам, произведенным через 1-1,5 часа, судят о двигательной функции желчного пузыря.

ПДФ - показатель двигательной функции желчного пузыря определяется по формуле:

ПДФ = d2 x L2

L1 x d1

где: d1 - поперечник желчного пузыря до приема желчегонного

завтрака.

L1 - длинник желчного пузыря до приема желчегонного

завтрака.

d2 - поперечник желчного пузыря после приема

желчегонного завтрака.

L2 - длинник желчного пузыря после приема желчегонного

завтрака.

У здоровых детей при нормальной двигательной функции желчного пузыря

ПДФ = 0,59-0,75

При оральной холецистографии накануне в течение часа (с 19 до 20 часов вечера) больной принимает суточную дозу билитраста (холевида). Запивает минеральной водой. В 22 часа и в 6-7 часов утра очистительная клизма. В 9 часов утра (окончание контрастирования желчного пузыря) - производится рентгенография желчного пузыря в прямой и боковой проекции в вертикальном положении больного. Третий снимок в горизонтальном положении больного (представление о смещаемости желчного пузыря).

Прием 2 сырых желтков (желчегонного завтрака).

По снимкам, произведенным через 1-1,5 часа, судят о двигательной функции желчного пузыря.

При ретроградной холецистографии (эндоскопическая ретроградная холецистопанкреатография = ЭРХПГ) контрастное вещество вводится после энодоскопической катетеризации фатерова соска. Ретроградная холецистография, в отличие от пероральной и внутривенной, позволяет оценить состояние не только самого желчного пузыря, но также крупных протоков. При этом часто контрастируются не только желчевыводящие пути, но также панкреатические.

Недостатками ЭРХПГ являются сложность, высокая лучевая нагрузка как на больного, так и на врача-эндоскописта, возможность развития острого панкреатита в качестве осложнения манипуляции.

- СЕМИОТИКА ПОРАЖЕНИЙ

- ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫУ ДЕТЕЙ

АННОТИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ

Синдромы поражения пищеварительной системы и причины их возникновения:

- болевой (время возникновения болей, связь с приемом пищи, локализация, характер болей, длительность, периодичность, сезонность, чем купируются)

- диспептический (изменения аппетита, необычный привкус во рту, срыгивание, рвота и ее разновидности, отрыжка, изжога, тошнота, понос, запор).

- интоксикации (слабость, вялость, недомогание, повышение температуры)

- мальабсорбции (понос с полифекалией, нарастающее истощение, увеличение живота, метеоризм, нарушение метаболизма)

- желтухи (желтушность слизистых, склер и кожи, гепатомегалия, кожный зуд, изменение окраски кала и мочи. Виды истинной желтухи: паренхиматозная, механическая, гемолитическая. Их дифференциальный диагноз)

- недостаточности печени

- синдром “острого живота”

Семиотика стула у детей разного возраста.

Нозологические формы патологии пищеварительной системы:

понятие пилоростеноза;

- пилороспазма;

- гастрита;

- дуоденита;

- холецистита, холангита;

- гепатита;

- панкреатита, внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы;

- энтерита;

- колита.

- ЛИТЕРАТУРА

Основная:

1.Мазурин А.В.,.Воронцов И.М. Пропедевтика детских болезней.-

С.-Петербург, 1999. – с. 533 - 537.

2. Мазурин А.В.,.Воронцов И.М. Пропедевтика детских болезней.-

М., 1985.- с. 197 – 208, 218 - 221.

3. Лекции сотрудников кафедры.

4. Капитан Т.В. Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми. – М: МЕДпресс-информ, 2006. – 704 с.

5. Учебное пособие для студентов «Методика исследования и семиотика поражений системы пищеварения у детей».

Дополнительная:

1. Волынец В. Дисфункции билиарного тракта у детей // Русский медицинский журнал.- 2006.- том 14.- № 3.- с. 149 – 153.

2. Бондаренко В.М., Боев Б.В., Лыкова Е.А. и др. Дисбактериозы желудочно-кишечного тракта // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. - 1998. - № 1.- с. 66-70.

3.Дюбкова Т.П., Швед И.А. Морфология хронического гипертрофического гастрита у детей // Педиатрия.-1998. - № 1.- с. 4-8.

4. Коровина Н.А., Захарова И.Н. Диагностика и коррекция внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы у детей // Русский медицинский журнал.- 2006.- том 14.- № 1.- с. 64-69.

5. Коровина Н.А., Захарова И.Н. Применение ферментных препаратов при нарушении пищеварения у детей // Лечащий врач.- 2006.-№ 1.- с. 37-41.

6 Лекции по педиатрии, 2003, том III. Гастроэнтерология.

7. Мухина Ю.Г., Бельмер С.В. Дифференциальная диагностика синдрома мальабсорбции у детей // Педиатрия. - 1996. - № 2.- с. 87-95.

КЛИНИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ДОМАШНЕЙ ПОДГОТОВКИ

ЗАДАЧА № 1

Больная Катя В, 8 лет, поступила в детское отделение с жалобами на боли в околопупочной области и правом подреберье ноющего характера, возникающие чаще после приема жирной пищи. Девочку часто беспокоит тошнота, иногда бывает рвота. Аппетит постоянно снижен.

Из анамнеза: девочка от 1 беременности, протекавшей с токсикозом 1 половины. Родилась с массой 3000,0, длиной 50 см, на 8 баллов по шкале Апгар. К груди приложена через 2 часа. На естественном вскармливании до 3 месяцев, затем на искусственном, неадаптированными смесями.

Перенесенные заболевания: кишечная инфекция протейной этиологии по типу энтерита на 1 году, ОРВИ 2-3 раза в год, ветряная оспа, краснуха, бронхит.

Наследственность: у матери хронический гастродуоденит, холецистит, бабушка по линии матери страдает желчекаменной болезнью.

Аллергологический анамнез: девочка не переносит шоколад, цитрусовые.

Объективно: рост 125 см, масса 22 кг, кожные покровы бледные, суховатые. Зев не гиперемирован. Миндалины гипертрофированы, рыхлые. В легких везикулярное дыхание. Тоны сердца громкие, ритмичные. ЧСС - 92 в 1 мин. Д - 23 в 1 мин. Язык обложен белым налетом. Живот мягкий, болезненный при глубокой пальпации в правом подреберье. Печень + 1,5 см из-под реберной дуги, край эластичный, ровный, умеренно болезненный. Симптомы Кера, Ортнера положительные. Селезенка не пальпируется. Стул 1 раз в 2-3 дня оформленный.

Вопросы:

1. Оцените анамнез жизни, выделите факторы риска.

2. Оцените данные объективного исследования ребенка (физическое развитие, ЧСС, ЧД).

3. Поражение какой системы имеется у ребенка?

4. Выделите основные синдромы поражения у данной больной.

5. Какие дополнительные методы исследования, по Вашему мнению, следует провести?

ЗАДАЧА № 2

Больная Лена Н, 12 лет, обратилась к врачу с жалобами на ноющие боли в надчревной области, возникающие чаще натощак, уменьшающиеся после приема пищи. Иногда беспокоит изжога. Боли отмечаются около 1,5 лет, последние 2 месяца участились (беспокоят почти ежедневно) и усилились.

Из анамнеза жизни: девочка от 1 нормально протекавшей беременности, 1 срочных родов. На естественном вскармливании до 2 месяцев, затем на искусственном из-за гипогалактии у матери. На 1 году перенесла желудочно-кишечное заболевание. В 5 лет пневмонию, лямблиоз кишечника в 7 лет.

Наследственность: у отца язвенная болезнь желудка, бабушка по линии матери страдает хроническим холециститом.

Объективно: состояние средней тяжести, рост 150 см, масса 33 кг, быстро устает, язык обложен белым налетом. В легких везикулярное дыхание, тоны сердца громкие, ритмичные, ЧСС - 88 в 1 мин. Живот мягкий, болезненный в эпигастрии, в области пупка. Печень не пальпируется. Стул - 1 раз в 3 дня, оформленный.

Вопросы:

1. Оцените анамнез жизни с выделением факторов риска.

2. Оцените объективные данные (физическое развитие, ЧСС).

3. Поражение какой системы имеется у ребенка?

4. Выделите основные синдромы поражения.

5. Какие дополнительные методы исследования Вы бы провели данной больной?

ЗАДАЧА № 3

Больная Лена К, 13 лет, обратилась к врачу с жалобами на плохой аппетит, утомляемость, недомогание, периодически - тошноту, тяжесть в правом подреберье, особенно после приема в пищу жирного или жаренного.

Из анамнеза: известно, что девочка родилась от 2 нормальной протекавшей беременности, 2 срочных родов, в ягодичном предлежании, на 6 баллов по шкале Апгар, с массой 3000,0, длиной 50 см. К груди приложена на 3 сутки. На естественном вскармливании до 4,5 месяцев.

Перенесенные заболевания: ОРВИ 3-4 раза в год, ветряная оспа, краснуха, бронхит, вирусный гепатит 2 года назад. Страдает пищевой аллергией на цитрусовые и шоколад.

Родители здоровы, у бабушки по линии отца остеохондроз, ишемическая болезнь сердца, у деда по линии матери - сахарный диабет.

Объективно: девочка правильного телосложения, рост 152 см, масса 39 кг. Бледная. отмечается субиктеричность склер. Язык умеренно обложен белым налетом. Есть кариозные зубы. В легких везикулярное дыхание. Тоны сердца громкие, ритмичные, ЧСС - 82 в 1 мин. Живот мягкий, при глубокой пальпации болезненный в правом подреберье, печень + 1,5 см из-под реберной дуги, край плотный, эластичный, гладкий. Симптом Кера положительный. Селезенка, почки не пальпируются. Стул часто неустойчивый.

Вопросы:

1. Оцените анамнез жизни с выделением факторов риска.

2. Оцените объективные данные (ФР, ЧСС).

3. Поражение каких систем имеется у данного ребенка?

4. Выделите основные синдромы поражения.

5. Какие дополнительные методы исследования, с вашей точки зрения, необходимо провести данной больной?

ЗАДАЧА № 4

Больной Максим С., 13 лет, поступил в стационар с жалобами на боли режущего характера в эпигастрии и области пупка, возникающие, как правило, натощак. После приема пищи боли уменьшаются, но затем возникают вновь. Часто возникает изжога.

Из анамнеза: мальчик от 2 беременности, протекавшей с токсикозом 1 половины (тошнота, рвота), угрозой прерывания беременности во 2 половине, 2 срочных родов на сроке 36 недель. Родился с массой 2900,0 кг, длиной 49 см, в ягодичном предлежании, закричал после отсасывания слизи из верхних дыхательных путей. К груди приложен на 3 сутки. На естественном вскармливании до 4 месяцев. Перенес ОРВИ, эпидемический паротит, ветряную оспу, пневмонию. Отец страдает хроническим гиперацидным гастродуоденитом, у бабушки по линии матери - гипертоническая болезнь.

Объективно: правильного телосложения, рост 162 см, масса 48 кг, кожные покровы бледные. Язык обложен белым налетом. В легких везикулярное дыхание, ЧД - 20 мин., тоны сердца громкие, дыхательная аритмия, ЧСС - 78 в мин. Аппетит сохранен. Живот мягкий, выраженная болезненность в эпигастрии, правом подреберье, здесь же напряжение мышц передней брюшной стенки. Печень не пальпируется. Стул типа “овечьего”, 3-4 раза в неделю. Мальчик легко возбудимый, вспыльчивый, часто конфликтует дома и в школе с одноклассниками, курит с 12 лет.

Вопросы:

1. Оцените анамнез жизни с выделением факторов риска.

2. Оцените объективные данные (ФР, особенности НПР, ЧД, ЧСС).

3. Поражение каких систем имеется у данного ребенка?

4. Выделите основные синдромы поражения.

5. Какие дополнительные методы исследования, по вашему мнению, следует провести данному больному.

ЗАДАЧА № 5

Больная Наташа К., 6 лет, поступила в стационар с жалобами на боли в животе режущего характера, снижение аппетита, тошноту, склонность к высыпаниям крапивницы, зуд в области ануса. Девочка похудела, стала раздражительной, плохо спит.

Из анамнеза жизни: родилась в срок, с массой 3200,0 кг, с 3,5 месяцев на искусственном вскармливании. Посещает детский сад с 1,5 лет. В раннем возрасте отмечалась сыпь на цитрусовые. Дома есть собака и кошка.

Объективно: ребенок бледный, рост 115 см, масса 17 кг, под глазами “тени”. Язык обложен белым налетом. В легких везикулярное дыхание. Тоны сердца средней громкости, ритмичные, ЧСС - 100 в мин., Д - 24 в 1 мин. Живот умеренно вздут, небольшая болезненность по ходу кишечника. Печень и селезенка не увеличены. Стул оформленный.

В ОА крови: Нв-100 г/л, эр. 3,5 х 1012/л, Цп 0,9, Л-6,8 х 109/л, Э-7% П-3, с/я 50, л-32%, м-8%, СОЭ 10 мм/ч.

Вопросы:

1. Оцените анамнез жизни с выделением факторов риска.

2. Оцените объективные данные (ФР, ЧСС, ЧД).

3. Оцените клинический анализ крови.

4. Поражение каких систем имеется у ребенка?

5. Выделите основные синдромы поражения.

6. Какие дополнительные методы исследования, по вашему мнению, следует провести данной больной?

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ К КЛИНИЧЕСКИМ ЗАДАЧАМ

ЭТАЛОН К ЗАДАЧЕ № 1

Анамнез жизни отягощен.

1. Факторы риска в анамнезе жизни:

- токсикоз беременности у матери;

- кишечная инфекция у ребенка в раннем возрасте;

- отягощенная наследственность по патологии

пищеварительной системы

- пищевая аллергия;

- ранний перевод на искусственное вскармливание.

2. Данные объективного исследования: ФР нормальное, гармоничное (рост - 4 цент.кор., масса - 3 цент.кор.), ЧСС и ЧД в пределах возрастной нормы.

3. Поражена пищеварительная система.

4. Синдромы поражения: болевой, диспептический.

5. Дополнительные методы исследования:

- УЗИ органов пищеварения;

- дуоденальное зондирование с посевом желчи на флору;

- копрограмма;

- кал на дисбактериоз;

- клинический анализ крови на предмет анемии (девочка бледная).

ЭТАЛОН К ЗАДАЧЕ № 2

1. Факторы риска в анамнезе жизни:

- раннее искусственное вскармливание;

- кишечная инфекция в раннем возрасте;

- глистная инвазия (лямблиоз) в 7 лет;

- наследственность отягощена по патологии пищеварительной системы.

2. ФР: нормальное, негармоничное (рост - 5 цент.кор., масса - 3 цент.кор.) ЧСС в пределах возрастной нормы.

3. Поражена система пищеварения.

4. Основные синдромы поражения: болевой, диспептический.

5. Целесообразно провести дополнительные методы обследования:

- УЗИ органов пищеварения;

- ЭГДС с РН-метрией;

- копрограмма, кал на лямблии;

- кал на дисбактериоз.

ЭТАЛОН К ЗАДАЧЕ № 3

1. Факторы риска в анамнезе жизни:

- ягодичное предлежание плода;

- асфиксия легкой степени при рождении;

- позднее прикладывание ребенка к груди;

- раннее искусственное вскармливание;

- перенесла вирусный гепатит;

- пищевая аллергия;

- патология обмена веществ у родственников.

2. ФР: нормальное, гармоничное (рост - 4 цент.кор., масса - 3 цент.кор.) ЧСС в пределах возрастной нормы.

3. Поражены пищеварительная система, костная система (кариес).

4. Основные синдромы поражения: болевой, диспептический, интоксикация.

5. Целесообразно провести дополнительные методы исследования:

- УЗИ органов пищеварения;

- дуоденальное зондирование с посевом желчи на флору;

- клинический анализ крови;

- б/химический анализ крови (общий белок и белковые фракции,

холестерин, В-липопротеиды, билирубин и его фракции,

трансаминазы (АЛАТ, АСАТ);

- копрограмма;

- кал на дисбактериоз;

- соскоб на я/глистов.

ЭТАЛОН К ЗАДАЧЕ № 4

1. Факторы риска в анамнезе: патология беременности у матери;

- недоношенность;

- ягодичное предлежание плода;

- родился в асфиксии;

- позднее прикладывание к груди;

- ранее искусственное вскармливание;

- патология пищеварительной системы у отца;

- вредные привычки у мальчика - курение.

2. ФР: нормальное, гармоничное (рост - 6 цент.кор., масса - 5 цент.кор.). Отклонения: в НПР - эмоциональная лабильность, отклонение в социальных контактах. ЧД, ЧСС по возрасту.

3. Поражение пищеварительной системы, нервной системы.

4. Основные синдромы поражения: болевой, диспептический.

5. Следует провести дополнительные методы исследования:

- УЗИ органов пищеварения;

- ЭГДС, РН-метрия желудка;

- копрограмма;

- кал на дисбактериоз;

- клинический анализ крови на предмет анемии.

ЭТАЛОН К ЗАДАЧЕ № 5

1. Факторы риска в анамнезе:

- раннее искусственное вскармливание;

- пищевая аллергия;

- риск глистной инвазии (дома есть животные).

2. ФР: пониженная масса при нормальной длине тела (рост 5 цент.кор., масса - 2 цент.кор.). ЧД и ЧСС в пределах возрастной нормы.

3. В клиническом анализе крови - анемия легкой степени, нормохромная, эозинофилия.

4. Поражены системы: пищеварительная, нервная, кожа, кроветворная (анемия).

5. Основные синдромы поражения: болевой, диспептический, кожный, интоксикации.

6. Дополнительные методы исследования:

- соскоб на я/глистов № 3; - кал на лямблии;

- кал на я/глистов; - копрограмма;

- УЗИ органов пищеварения

НЕКОТОРЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ

У ДЕТЕЙ

ПИЛОРОСПАЗМ – заболевание детей раннего возраста, которое обычно возникает в неонатальном периоде. В основе пилороспазма – периодически возникающий спазм мышц пилорической части желудка без нарушения структуры пилоруса. Это патология неврогенного характера (преобладание симпатической нервной системы).

ПИЛОРОСТЕНОЗ – это врожденная аномалия желудка, проявляющаяся сужением пилорической части. В основе пилоростеноза – внутриутробное нарушение формирования пилоруса, в котором отмечается гипертрофия гладких мышц и недоразвитие нервных клеток. Эти нарушения приводят к сужению пилорического отдела, что препятствует прохождению пищи из желудка в 12-перстную кишку.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ ПИЛОРОСПАЗМА И ПИЛОРОСТЕНОЗА

Клинические признаки

Пилороспазм

Пилоростеноз

Время появления главного признака – рвоты

С первых дней жизни

Чаще на II-IV неделях жизни

Состав рвотных масс

Чаще нествороженное молоко, через короткое время после кормления

Чаще створоженное молоко, может быть еще с предыдущего кормления

Объем рвотных масс

Всегда меньше объема съеденной пищи, может быть незначительное количество

Много, может быть больше объема съеденной пищи

Частота и закономерность

Частая (2-4 раза в день), непостоянная

На 2-м месяце частота уменьшается (1-2 раза в день), но постоянная

Характер рвотной реакции

Срыгивание

Фонтаном

Физическое развитие

Нормальная или незначительная задержка

Замедленное – развивается гипотрофия

Стул

Запоры чередуются с нормальным стулом

Запоры

Объем мочи и частота мочеиспусканий

Могут быть уменьшены в 1,5 – 2 раза