Краевой конкурс учебно-исследовательских работ школьников

«Дети Алтая исследуют окружающую среду»

МОУ «Казанцевская средняя общеобразовательная школа»

Автор: Егиоя Анастасия, 9 класс.

Алтайский край, Курьинский район,

Казанцево.

Научный руководитель: Егиоя

Сергей Николаевич, учитель истории.

Алтайский край, Курьинский район, Казанцево.

658331. ул. Молодежная 4/а,

тел. 8-962-795-89-21

658331. Алтайский край, Курьинский

район, Казанцево, Казанцевская школа,

ул. Школьная – 13, тел. 26-3-16.

E-mail: [email protected]

Казанцево

2011

Оглавление

Введение……………………………………………………………………………………………...3.

1. Методика исследования………………………………………………………………………….5.

2. Микроформы на скальных выходах озера Быковское……………………………….………...6.

2.1. Географическое положение и общая характеристика озера Быковское – его размеры,

глубина (морфометрические данные), состояние воды, ближайшие окрестности

близ береговой линии………………………………………………………………………....6.

2.2. Морфологические процессы, образовавшие микроформы (котловинки) в скальных

выходах близ юго-западного берега озера………………………………………………..….7.

2.3. Вероятный генезис озера Быковское…………………………………………………………9.

3. Заключение……………………………………………………………………………………...11.

4. Литература……………………………………………………………………………………....12.

Приложения……………………………………………………………………………………13.

Введение

Актуальность темы.

Среди большого разнообразия объектов природы Алтайского края, пригодных для рекреационных целей, реки и озера занимают значительное место. В этой связи чистота алтайских вод является важным критерием для организации оздоровительного отдыха населения.

Но не меньшее значение имеет и эстетическое восприятие окружающего пространства, которое может подчеркиваться необычностью и уникальностью той или иной природной формы [2]. Именно к таким и относятся окрестности озера Быковское, находящегося в Змеиногорском районе (на границе с Курьинским), называемого в просторечии местными жителями Быковкой.

Новизна темы.

На территории Алтайского края много озер – пресных и соленых, больших и маленьких. Но озер, которых отличает необычность, уникальность природных форм единицы. Озеро Быковское в этом отношении действительно является удивительным природным объектом. По не которым признакам ее можно сравнить с озером Моховое (заболоченность вод в конце лета) и с Колыванским озером (здесь на берегах имеются необычные по своим формам скальные выходы, однако также как и на озере Моховое).

Озеро Быковское является не изученным природным объектом Алтайского края. Авторы к своему удивлению не обнаружили ни одного литературного и научного источника, которые бы характеризовали бы этот водоем (может быть они и есть, но малоизвестны). Озеро упоминается только в списке туристических объектов Змеиногорского района. Мы решили заполнить этот пробел и приступили к изучению этого очень живописного озерца, расположенного в границах Горной Колывани. Впервые проводится работа по изучению озера Быковское.

Началом нашей исследовательской деятельности является в этом направлении, то, что в краевой экологической газете «Природа Алтая» (№ 7-8, 2011) опубликован наш отчет о проведенной в мае 2011 года экспедиции (приложение 1).

Цель работы: изучить озеро Быковское и его окрестности как уникальный памятник природы послеледниковой эпохи.

Задачи:

1. Определить географическое положение и дать общую характеристику озера Быковское – его размеры, глубина (морфометрические данные), состояние воды, ближайшие окрестности близ береговой линии.

2. Выяснить какие морфологические процессы привели к образованию микроформ на скальных выходах близ юго-западного берега озера.

3. Установить вероятный генезис озера Быковское.

Объект исследования: озеро Быковское и его ближайшие окрестности.

Предмет исследования: микроформы (микрокотловинные образования) на скальных выходах около южного берега озера.

Хронологические и территориальные рамки исследования. Работа над данной темой началась весной 2011 года, в селе Казанцево (поиск литературы, опрос респондентов). Для изучения озера Быковское было проведено две исследовательские экспедиции в конце мае и в начале июля 2011 года (практическая часть исследования).

Практическая значимость работы. Результаты исследования озера Быковское и его ближайших окрестностей можно использовать на занятиях краеведческих объединений, а также на уроках географии Алтайского края, при изучении тем, связанных водными и туристко - рекреационными ресурсами нашего региона.

1. Методика исследования

Методы работы:

Метод интервьюирования (устный опрос). Поисковый метод. Метод фотосъемки. Метод описания, наблюдения, сравнения и метод аналогии.

1.1. Перед тем, как приступить к изучению озера Быковское, мы провели предварительный опрос жителей Казанцево и Каменки, в первую очередь старожилов, местных рыбаков, а также бывшего жителя исчезнувшей деревни Быковская (Подтуркин Владимир, ныне живет в городе Омск). Информанты указали нам, на то, что это озеро существует уже давно. Ранее (60-70 лет назад) данный водоем был больше по своим размерам, особенно весной. Не вдалеке от восточного и южного берегов располагались дома крестьян большой семьи Быковских, отсюда и название озера. А на западном берегу водоема стоял дом Серегина Николая Андриановича.

1.2. В мае, июле 2011 года краеведческими группами объединения «Юные искатели» были проведены две экспедиции направленные на изучение озера Быковское и его ближайших окрестностей.

1.3. Выполнено фотографирование водного объекта. А также последовательно фотографировался весь путь к озеру с ориентирами, кроме этого сделаны обзорно-панорамные и детальные снимки изучаемых объектов – скальных выходов близ южного берега водоема и микроформ на данных выходах.

1.4. В ходе проведенных в мае, июле 2011 года экспедиций, наблюдаемые объекты изучения (озеро и микроформы на скальных выходах) были описаны и сравнимы (методом аналогии) с озерами – Колыванское и Моховое. Составлен отчет, который был опубликован в краевой экологической газете «Природа Алтая».

2. Микроформы на скальных выходах озера Быковское

2.1. Географическое положение и общая характеристика озера Быковское – его размеры, глубина (морфометрические данные), состояние воды, ближайшие окрестности близ береговой линии

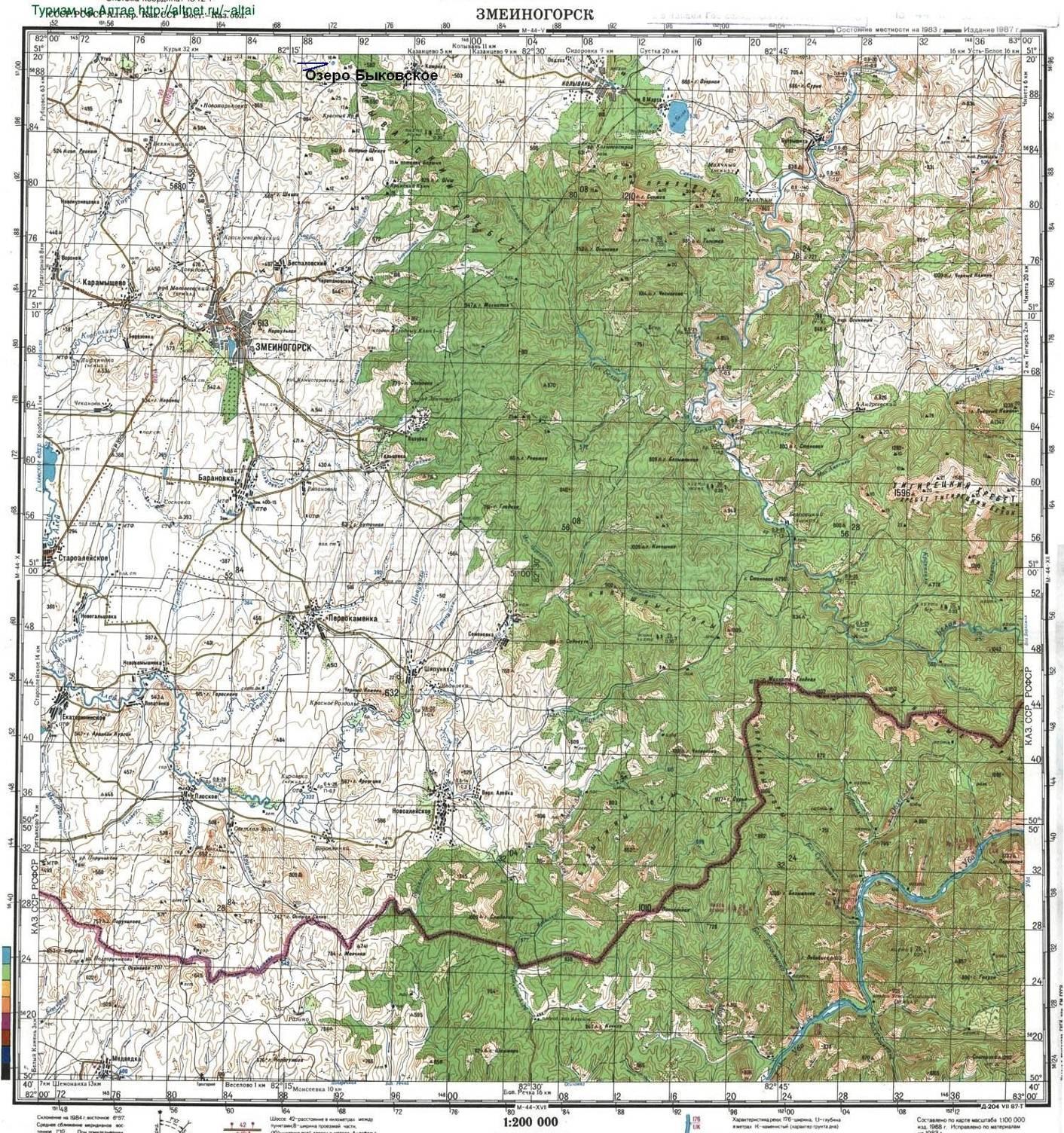

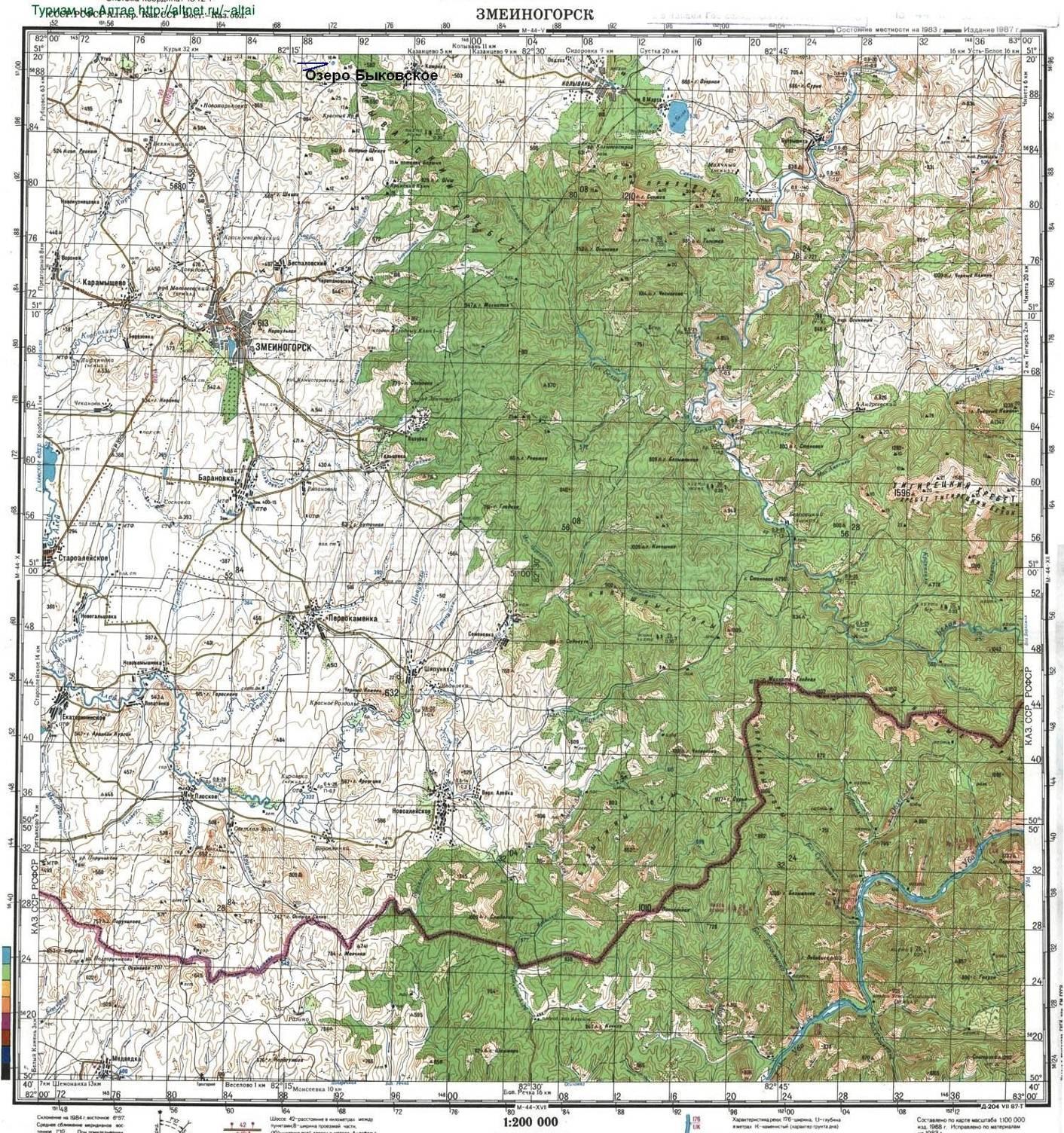

Быковское озеро располагается в предгорьях Колыванского хребта, в 32 км южнее районного села Курья и в 26 км западнее п. Колывань (приложение 2). Озерцо имеет почти овальную форму и несколько вытянуто с севера на юг (приложение 3, рис. 1).

Общая протяженность с севера на юг приблизительно 95 метров, при меняющейся ширине от 40 до 60 м. Ранее (всего 60-70 лет назад, по данным опроса респондентов) данный водоем был больше по своим размерам, особенно весной, на восточном берегу находился песочный пляж.

Озеро Быковское не имеет естественных притоков и оттоков (весной, полвека назад из озера вытекала к северу речушка), сохраниться (и избежать превращение в болото) ему помогает большое количество родников и родничков, фонтанирующих с его дна. Но все же не глубокий водоем – 3-4 метра (и то в центре озера) постепенно заболачивается, как и озеро Моховое, расположенное в 29 км восточнее Быковки, у подножия горы Синюха (рис. 2-4). Сейчас купаться в Быковском озере нельзя, дно илистое, сразу у берега (теперь и восточного) начинается болотная тина. Данный водоем – идеальная среда обитания для карасей и кровожадных пиявок, последних в озере по рассказам рыбаков водится довольно много.

Окрестности озера Быковское в ландшафтном отношении весьма разнообразны. С юга береговая зона почти достигает скальных выступов, которые тысячи лет назад вероятно являлись береговой линией озера (рис. 5-7).

В трех километрах от южного берега находятся гранитные останцы «Воровские шкили» (рис. 8). Этимология этого названия связана с легендой о краже скота у местных жителей «лихими людьми» в начале 20 века. В районе этих шкилей, пока по не проверенным сведениям находится еще один уникальный природный объект – огромная пещера (где якобы и происходил забой краденого скота), заложенная в трудно растворимой гранитной породе. Таких пещер в Алтайском крае обнаружено спелеологами всего две.

С севера и востока от водоема располагается холмистая местность, густо покрытая смешанным лесом, в основном березняк (рис 9). Не вдалеке от восточного и южного берегов располагались дома крестьян большой семьи Быковских (рис. 10), отсюда и название озера – Быковское.

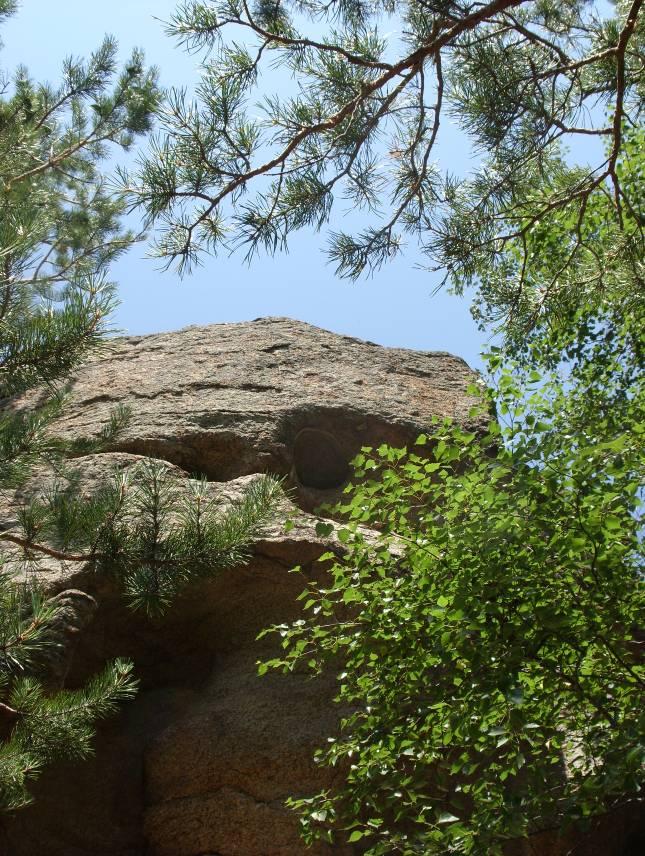

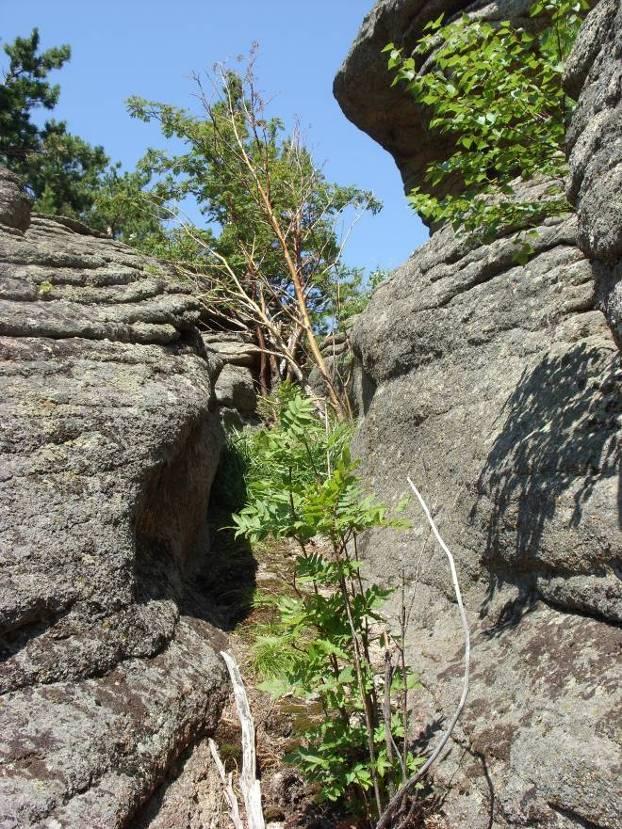

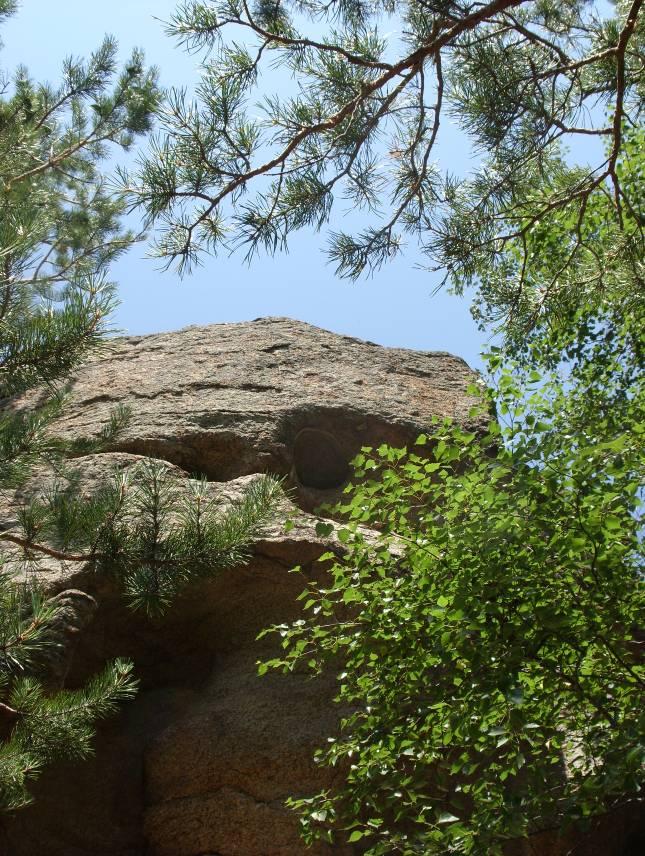

В 40 метрах от западного берега на высоких сопках располагаются скальные выступы средне- и крупнозернистых гранитов девонского возраста [2], разбитых тектоническими трещинами различного направления и создающих таким образом невероятно красивый каменный ландшафт с матрацевидными отдельностями вышеназванных пород (рис. 11), которые тянутся до Колыванского озера, расположенного всего в 8 километрах к западу.

Здесь же на западном берегу озера Быковское до 1952 года стоял всего один дом и мельница Николая Андриановича Серегина (рис. 12/а-12/б), прапрадеда автора данной работы (важная для нас мотивация исследования окрестностей озера).

2.2. Морфологические процессы, образовавшие микроформы (котловинки) в скальных выходах близ юго-западного берега озера.

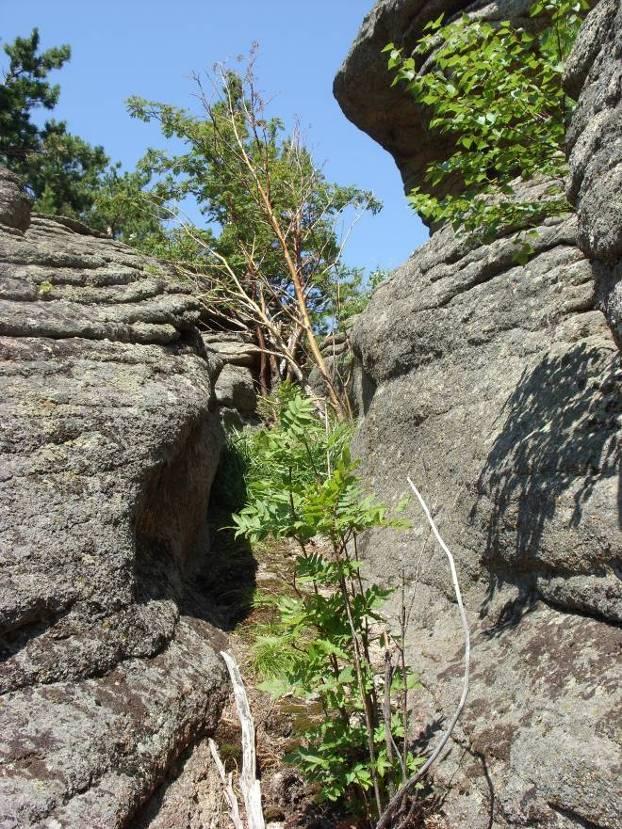

Скальные выходы возвышаются над юго-западным берегом озера Быковское до 200-300 метров, создавая причудливые формы (рис. 13).

Общий характер поверхности скальных выходов отличаются «зализанностью» склонов, что свидетельствует об их обработке водой (рис. 14).

Самыми интересными являются микроформы, располагающиеся повсеместно на скалах бывшей южной части Быковского озера (рис.15-16). А также на восточном берегу Колыванского озера [2]. Но в отличие от Колыванского озера берега Быковского густо заросли не большим лесом, из-за чего затрудняется визуальный обзор скальных выходов. Однако скалы в окружение леса становятся еще более привлекательными и загадочными.

Находясь на склонах различной экспозиции и на различной высоте, такие микроформы очень часто имеют округлые контуры, с диаметром от нескольких десятков сантиметров до 2 метров и более (рис. 17).

Внешне похожие микроформы встречаются и на скальных выходах озера Моховое (рис. 18-19). Но на наш взгляд имеющее несколько иное морфологическое происхождение.

Вероятней всего данные формы микрорельефа образовались в результате физического выветривания и сезонного воздействия дождевых и талых вод (а не озёрных). Тем более что наблюдаются такие формы только на южных склонах скальных выходов (южные воздушные потоки (южный ветер) в нашем регионе в основном несут обильные осадки), которые нависают над северным берегом озера Моховое. Глубина разрушения в скале имеет не значительные размеры – 3-8 см, реже больше, в отличие от микроформ на озере Быковское. Здесь глубина разрушения в массиве достигает 20-40 и более сантиметров. Помимо округлых форм встречаются и овальные, иногда неправильно овальные. Пространственная ориентация таких котловин в основном вертикальная.

Происхождение таких микроформ в научной литературе, на примере Колыванского озера (имеющего аналогичные с озером Быковское микроформы на скальных выходах, прим. авт.) трактуется по-разному. Одни исследователи приурочивают их к особенностям внутреннего строения гранитных пород, другие считают их продуктами ветрового воздействия и физического выветривания, в результате чего и образуются такие котловинки. Данное мнение является в настоящее время господствующим среди исследователей. Но, рассматривая эту версию, возникает несколько вопросов.

Как правило, при физическом выветривании интенсивность разрушения горных пород зависит от поступаемого на поверхность склонов количества солнечного тепла. Это значит, что склоны разной экспозиции по разному будут подвергаться разрушению, а значит, и будут иметь различную интенсивность микрокотловинного образования, что на самом деле не соответствует истине. В действительности склоны этой части скальных выходов гранитов Быковского озера (а также соседнего Колыванского, рис. 20) повсеместно и с одинаковой плотностью покрыты котловинками.

Для успешного протекания процессов физического выветривания очень важными являются сезонные климатические изменения, способствующие переходу через нулевой градиент температур в атмосфере, по крайней мере, не реже двух раз в сутки. В наших районах это наблюдается, как правило, весной и осенью. Горные породы, в отличие от атмосферного воздуха, будут к ночному времени остывать медленнее, а разница в температурах между разными средами будет способствовать растрескиванию горных пород и их разрушению. При этом для образования округлых форм микрорельефа на скалах необходимо, прежде всего, наличие поверхности близкой к горизонтальной, когда в небольших западинах может концентрироваться талая вода, усиливающая процесс разрушения горных пород за счет морозного выветривания [2].

В нашем же случае (на Быковском озере) - идеально округлые западины встречаются только на вертикальных склонах скальных выходов. В связи с этим у нас появилась иная точка зрения – гипотеза об образовании микрозападин округлой формы на поверхности склонов южного и западного берегов Быковского озера. Наше предположение возникло основе идеи Барышникова Г.Я., которую он, еще в 1998 году представил для обсуждения на региональной конференции «Горная Колывань. 270 лет со дня образования поселка Колывань», на примере Колыванского озера.

Эта точка зрения увязывается с условиями, при которых разрушение горных пород происходило за счет размыва в прибрежной зоне какого-то довольно крупного водоема, существовавшего в прошлые геологические эпохи [4].

Свидетельством существования водоема может служить и такое природное образование, как гажа - рыхлая, рассыпчатая, порошкообразная масса углекислого кальция, отложенная в озерном водоеме в результате выпадения СаСОз из раствора. Гажа образуется на контакте водной среды с карбонатными породами [3]. Если внимательно присмотреться, то на южном берегу озера Быковского можно увидеть «припудренные» гажой склоны, фиксирующие уровни былого водоема. Это же обстоятельство может указывать и на относительно молодой (с геологической точки зрения) возраст подобных образований.

Все изложенное выше позволяет нам сделать вывод о том, что котловины вымывания на склонах с гранитными выходами в окрестностях Быковского, а также Колыванского озер имеют одинаковую природу и фиксируют уровень ранее существующих водоемов. В связи с этим требуется объяснить, а какой же водоем существовал в предгорной зоне Алтае?

2.3. Вероятный генезис (происхождение) озера Быковское.

Объяснение этому кроется в особенностях природных условий эпохи оледенения Западной Сибири. Эти особенности обусловлены последним похолоданием климата на планете, которое закончилось около 25-20 тыс. лет тому назад, когда северная часть Западно-Сибирской равнины до так называемых Сибирских увалов (примерно до широты устья р. Иртыш), также как и горные страны, на юге, была еще покрыта льдами. Наступившее затем потепление климата вызвало деградацию ледников и сток больших масс талых вод, часто в виде катастрофических паводков [2].

Не находя стока в акваторию замерзшего Северного Ледовитого океана большие массы воды накапливались у края северного ледника, формируя огромное озеро, получившее в литературе название Мансийского. Окрестности Быковского озера, а также озер Колыванского, Белого, и возможно Мохового, а также многих других водоемов относились к южной окраине того огромного озера, в прибрежной зоне которого и происходило размывание гранитных выступов с последующим формированием котловин вымывания.

Если принять во внимание превышение оз. Белого над Быковским и Колыванским примерно в 200 м, то можно предположить, что глубина Мансийского моря-озера была не менее 400-500 м.

Таким образом, рассмотренный нами природный объект — Быковское озеро и его окрестности, действительно является уникальным памятником природы послеледниковой эпохи, поскольку на территории Алтайского края подобных образований на коренных выходах гранитных интрузий, создающих неописуемый (неповторимо красивый) ландшафт, было обнаружено только два. Одно в районе Колыванского озера, а второе в районе озера Быковское, которое находится по соседству с Колыванским (и, по сути, является «озером-спутником», раннее являясь единым водоемом).

Выводы:

1. Быковское озеро располагается в предгорьях Колыванского хребта, в 32 км южнее районного села Курья и в 26 км западнее п. Колывань. Общая протяженность с севера на юг приблизительно 95 метров, при меняющейся ширине от 40 до 60 м. Озеро Быковское не имеет естественных притоков и оттоков, сохраниться (и избежать превращение в болото) ей помогает большое количество родников и родничков, фонтанирующих с ее дна, а также сезонные осадки и талые воды. Но все же не глубокий водоем (глубина 3-4 метра) постепенно заболачивается. Окрестности озера Быковское в ландшафтном отношении весьма разнообразны. С юга береговая зона почти достигает скальных выступов, которые тысячи лет назад вероятно являлись береговой линией озера. С севера и востока от водоема располагается холмистая местность, густо покрытая смешанным лесом, в основном березняк. В 40 метрах от западного берега на высоких сопках находятся скальные выступы средне- и крупнозернистых гранитов девонского возраста.

2. Морфологические процессы, приведшие к образованию микроформ (котловинки) в скальных выходах близ юго-западного берега озера Быковское связаны с такими условиями, при которых разрушение горных пород происходило за счет размыва в прибрежной зоне какого-то довольно крупного водоема, существовавшего в прошлые геологические эпохи.

3. Последние похолодание климата на планете, закончилось около 25-20 тыс. лет тому назад, когда северная часть Западно-Сибирской равнины до так называемых Сибирских увалов (примерно до широты устья р. Иртыш), также как и горные страны, на юге, была все еще покрыта льдами. Наступившее затем потепление климата вызвало деградацию ледников и сток больших масс талых вод, часто в виде катастрофических паводков.

Не находя стока в акваторию замерзшего Северного Ледовитого океана большие массы воды накапливались у края северного ледника, формируя огромное озеро, получившее в литературе название Мансийского. Окрестности Быковского озера, а также озер Колыванского, Белого, и возможно Мохового, а также многих других водоемов относились к южной окраине того огромного озера, в прибрежной зоне которого и происходило размывание гранитных выступов с последующим формированием котловин вымывания.

Заключение.

Изучение озера Быковское краеведческое объединение «Юные искатели» продолжит. Необходимо будет более тщательно исследовать западный и северный берега уникального водоема, на предмет выявления новых скальных выходов, имеющих небольшие котловины вымывания или по-другому - округлые формы микрорельефа на скалах.

В перспективе можно будет поставить вопрос о предоставлении озеру Быковское статуса «Памятника природы краевого значения на территории Алтайского края».

Литература.

1. Антюфеева Т.В., Барышников Г.Я. Географическое положение Курьинского района. Памятники природы // Курьинский район на рубеже веков: очерки истории и культуры. Барнаул. Управление архивного дела администрации Алтайского края, 2003.

2. Барышников Г.Я. Озеро Колывань и его окрестности уникальный памятник природы // Колывань: история, культура и искусство сибирской провинции России 1728-1998, Барнаул. 1998 г.

3. Гросвальд М.Г. Последние оледенение Саяно-Тувинского нагорья: морфология, интенсивность питания, подпрудные озера // Взаимодействие оледенения с атмосферой и океаном. М., 1987.

4. Рудой А.Н. Гигантская рябь течения – доказательство катастрофических прорывов гляциальных озер Горного Алтая // Современны геоморфологические процессы на территории Алтайского края: Тез. Докладов научно-практической конференции. Бийск, 1984.

Приложение 1

Приложение 2

Местонахождение озера Быковское

Приложение 3

Фотоснимки озера Быковское и его ближайших окрестностей

Рис. 1. Озеро Быковское, вид с восточного берега, фото Егиоя С.Н., май 2011 г.

Рис. 2. Озеро Быковское в начале июля, вид с восточного берега, фото Егиоя Анастасии, июль 2011 г.

Рис. 3. Озеро Быковское заросло кувшинками, фото Егиоя Анастасии, июль 2011 г.

Рис. 4. Озеро Моховое в конце июля (зарастает водными растениями), вид со стороны южного берега, фото Егиоя Анастасии, июль 2011 г.

Рис. 5. Скальные выходы размыты прибрежными волнами, фото Егиоя Анастасии, июль 2011 год.

Рис. 6-7. Южный берег озера Быковское. Во время прибоя потоки воды, размывая скалы, стекали по естественным каналам-желобам, фото Егиоя Анастасии, июль 2011 г.

Рис. 8. «Воровские шкили», вид со стороны южного берега озера, фото Егиоя С.Н., июль 2011 г.

Рис. 9. Озеро Быковское, вид на северный берег со стороны южного, фото Егиоя Анастасии, июль 2011 г.

Рис. 10. Восточный берег озера. Место, где в 1-й пол. XX века стояли дома деревни Быковская, фото Егиоя Анастасии, июль 2011 г.

Рис. 11. Гранитные матрацевидные отдельности, находящиеся не далеко от западного берега водоема, фото Егиоя Анастасия, июль 2011 г.

Рис. 12/а. Остатки ямы глубокого погреба на месте дома Серегина Н.А., фото Егиоя Анастасия, 2011 г.

Рис. 12/б. Мельничная шестеренка, изготовленная из местной кварцево-гранитной породы. Обнаружена на северо-западном берегу, там, где, когда-то была протока и стояла мельница Серегина. Фото Егиоя С.Н., июль 2011 г.

Рис. 13. Гранитная «рыбья голова», фото Егиоя Анастасии, июль 2011 г.

Рис. 14. Свидетельство обработки водой поверхности скальных выходов – «зализанность» склонов, фото Егиоя Анастасии, фото июль 2011 г.

Рис. 15-16. Микроформы (вымоины, микрозападины, котловинки) на скалах близ южного берега Быковского озера, фото Егиоя Анастасии, июль 2011 г.

Рис. 17. Микроформы, имеющие округлые формы, фото Егиоя Анастасии, июль 2011 г.

Рис. 18-19. Микроформы на скальных выходах южного берега озера Моховое, фото Егиоя С.Н., 27 июля 2011 г.

Рис. 20. Микрокотловинные образования на скальных выходах близ северного берега Колыванского озера, фото В. Киричука.

12