СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Мистический персонаж -"Русалки"

С ранних лет в наше сознание на примере сказок, легенд, рассказов вкладывались сверхъестественные необъяснимые явления и персонажи. Одним из самых распространённых мифологических персонажей. В славянской мифологии является русалка. Ее образ встречается в легендах, преданиях, поверьях русского народа на протяжении многих столетий. В них русалки изображаются с одной стороны как коварные существа , а с другой стороны как доброжелательные красавицы.

Просмотр содержимого документа

«Мистический персонаж -"Русалки"»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. С ранних лет в наше сознание на примере сказок, легенд, рассказов вкладывались сверхъестественные необъяснимые явления и персонажи. Одним из самых распространённых мифологических персонажей. В славянской мифологии является русалка. Ее образ встречается в легендах, преданиях, поверьях русского народа на протяжении многих столетий. В них русалки изображаются с одной стороны как коварные существа , а с другой стороны как доброжелательные красавицы.

Не смотря на длительную историю исследований и наличие большого количества трудов , посвященных изучению концепта «Русалка» в русском лингвокультурном пространстве, все еще остается множество проблем с дефиницией конкретного определения слова «русалка» , и его концептуального восприятия, спорные вопросы связанные с определением источников интерпретации образа русалки и требующего к себе более пристального внимания со стороны лингвистов, фольклористов и этнографов. Для токо что бы рассмотреть концепт « Русалки» в русском лингвокультурном пространстве, необходимо дать определение понятию « русалка» , провести сравнительный анализ фольклорной русалки с литературной и провести типологическое исследование.

Цель данной курсовой работы заключается в том, что бы исследовать особенности облика и поведения русалок на примере поверий и обрядов отразивших в себе не только лингвистические особенности данного персонажа , но и этимологическое значение, историческое и духовно-психологические свойств.

Задачи исследования: рассмотреть типологию русалок, проблемы определения образа, особенности разнообразия и ее неоднозначность как вславянской мифологии, так и в литературных произведениях русских писателей 19 века - начало 20 века.

В связи с этим в курсовой работе ставятся следующие задачи :

- привести лингво этимологический анализ слова " Русалка" и других терминов связанных с данным персонажем.

- представить общую характеристику отдельно понятия русалка.

- провести сравнительный анализ литературной русалки с фольклорной.

Методологическая база. Методологической основой работы стал комплексный подход системно соединивший : лингвистический ,лингвокультурологический, историко-литературный, структурно - описательный и мифологический анализ.

Степень научной разработанности проблемы. Не смотря на то, что данная тема достаточно разработана в работах: Д. К. Зеленина, Т.А. Новичкого, С. Б Адоньева, А.С. Кайсарова. Мы попытались систематизировать и упоследовать проблемы интересующие нас.

Во - первых , толкование наименования данного персонажа может быть затруднено , так как его определение не однозначно. Проблемы сущности русалки была разработана в ряде работ как исследователей , лингвистов, фольклористов, так и представителей других наук : истории, географии, религиоведение.

Во-вторых, ошибочного восприятия образа русалки в связи с заложенной в нас неточной информации, взятой из литературных произведений.

Новизна исследования определяется первичностью комплексно - системного описания русалок как многоуровневого образования русской фольклористики и литературного поля в лингвокультурном аспекте. В данной работе описаны несколько видов русалок , как в структурно-семантическом, так и в словообразовательном аспекте.

Объект и предмет исследования. Объектом данной работы является русалки в русском лингвокультурном пространстве, на примере фольклорных и литературных текстов. А предметом исследования - фольклорные тексты славянских народов, а так же, ряд произведений русской литературы в которых отражена данная тематика: А.С.Пушкина драма " Русалка", М.Ю. Лермонтов стихотворение " Русалка" , Н.В. Гоголь" Вечера на хуторе близ Диканьки." , А.Н. Толстой в "Русалочьих" и " Сорочьи" сказки, И.С.Тургеньев " Бежин луг." , И.А. Бунин стихотворение " Морская краса." , Н.С. Гумилев стихотворение "Русалка." , С.А. Есенин " Яр.", А.А. Блок стихотворение "Русалка.", А.Ф. Сологуб стихотворение "Русалка." , А.А. Ахматова стихотворение " Я пришла сюда бездельница." , А.И. Введенский стихотворение "Кончина моря." ,М.Горький " Легенда о Марко." ,В.А. Жуковский баллада "Рыбак", повесть " Ундина." .

Структура работы: работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка используемой литературы.

Во введении обозначается проблемы, обосновывается актуальность исследования, определяются цели, задачи и степень научной разработанности проблемы.

В первой главе дается определение понятию «русалка», ее восприятие человеком, ее значимость и методы проявления. Дано понятие ее образности и приведены ряд фольклорных примеров на основе которых и раскрепощается ее амбивалентность. Первая глава состоит из пяти подпунктов:

1) Представление о русалках в русских фольклорных традициях.

2) Как выглядят русалки.

3) Место обитания русалок.

4) Как русалки относятся к людям.

5) Обряды и запреты.

Во второй главе проводится анализ литературных русалок. Рассматривается отличия « Литературной русалки.» от «Фольклорной русалки.». На основе литературных примеров писателей 19 века, начала 20 века представляется романтическийобраз Ундины.

В заключении предоставляется результаты исследования. Список используемой литературы включает в себя названия работ российских лингвистов и электронных статей, используемых в ходе исследовательской работы.

Глава 1. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О РУСАЛКАХ В РУССКОЙ ФОЛЬКЛОРНОЙ ТРАДИЦИИ

На протяжении многих веков различные поэты, фольклеристы,этнографы , мистики, художники и скульпторы пытались на примере своих, рукотворных и нерукотворных, шедевров донести до нас понятие и образ прекрасной ундины девы с рыбьим хвостом и длинными распущеннымы волосами.

У одних она ,,мавка” у других ,,русалка”, а у третьих вообще непонятное демонологическое существо. Давайте попробуем пройтись по различным словарям и литературным источником дабы дойти до истинного смысла этого мистического персонажа — русалки.

Русалка — персонаж восточнославянской мифологии. Один из наиболее вариативных образов народной мистики: представления о русалке, бытующие на Русском Севере, в Поволжье, на Урале, в Западной Сибири, существенно отличаются от западнорусских и южнорусских. Считалось, что русалки опекали поля, леса и воды. До XX века в северных губерниях России слово «русалка» воспринимали как книжное, «ученое». Ранее этот персонаж был известен как водянтиха, шутовка, щекотиха, а на Юге России и Украине — как мавка.

Под западным влиянием в поздней русской литературе и кинематографе образ славянской русалки слился с образом Морской девы, которая вместо ног имеет рыбий хвост и живёт в море. В англоязычном бестиарии для славянских русалок употребляется слово rusalka, а для морских дев — mermaid․

Именование «русалка» исконно не является народным: по мнению исследователей, оно восходит к названию античного праздника роз rosalia, посвященного душам умерших. В народной среде существовали и другие названия этого персонажа. На Русском Севере, на Урале русалок называли «шутовками» (от шут — «черт»), а во многих местах, например у забайкальских казаков, — непосредственно «чертовками». Эти номинации подчеркивают принадлежность русалок к разряду нечистой силы. Некоторые восточнославянские названия русалок отражают их локализацию в пространстве — белорусское «водяницы», а также характерные для них действия — белорусское «купалки», украинское «лоскотухи» (от лоскотать — «щекотать»). Кое-где у русских — на южных и юго-западных территориях — русалок, в связи с их происхождением, называли «мертвушками», а также «мавками» или «навками». Последние названия восходят к слову «навь», или «навьи», означающему «души умерших», «покойники». Действительно, представление о том, что русалки — это души умерших некрещеными детей или девушек, которые не успели вступить в брак, было повсеместным․ [ 3: 230 ]

Нередко образ русалки связан с поверьями о водяном, является парным к нему, подобно лешачихе, женским образом; она – его жена, наложница, дочь, прислужница, местами даже его женская параллель, т.е. хозяйка водной стихии. Иногда местом пребывания русалки считается лес или поле. Были попытки в предании объединить и те и другие представления: согласно бытовавшему кое-где поверью, русалки, обычно живущие в воде, после троицы переселяются в леса и поля.

Русалочка. Иван Билибин. 1937 год.

В энциклопедия ,,Брокгауза и Ефрона” русалка представлена ккак речная дева. В Малороссии и в Галиции есть три рода представлений о русалках. По одним представлениям русалки отожествляются с мавками , по другим — с Мелюзиной. и называются мелюзинами, по третьим — с дикими женами, вилами сербов и болгар, мамунами поляков. В малорусских сказках в Руссалку обращаются умершие девицы и дети, преимущественно утопленницы. Русалки живут в воде, а на троицких святках — в лесах и на полях. Они имеют вид маленьких девочек, очень бледных, с зелеными волосами и длинными руками; иногда обращаются в белок, крыс, лягушек. Любят качаться на деревьях; нападают на людей и щекочут их до смерти. Оберегают от них любисток и полынь. В некоторых местах Малороссии различают русалок полевых (= полудницы) . [ 6: 67]

В ,,Толковом словаре” Ожегова русалка расшифровывается как — обнаженной женщины с длинными распущенными волосами и рыбьим хвостом, живущее в воде.

II уменьш.-ласк. русалочка, -и,ж. II прил. русалочий, -ья, -ье. [ 7: 105 ]

Л.Н. Виноградов в своих трудах давал понятие как:

РУСАЛКА — персонаж восточнославянской демонологии, обычно появляющийся на земле в течение Русальной недели (примыкающей к празднику Троицы) и связанный по своему происхождению с душами умерших. По украинским и белорусским, а также южнорусским поверьям, русалками становились умершие до замужества девушки (особенно те, что уже были просватаны и не дожили до свадьбы), либо умершие на Русальной неделе, либо некрещеные дети, либо утонувшие девушки и молодые женщины; ср. украинские варианты названий руалки: мавки, навки (от «навьи» — души умерших) или мертвушки. [ 8:94]

Слова русалка имеет ряд синонимов, таких как ։ ундина, дух, нежить, мавка, фараонка, полудница, вила, мава, никс, русалочка, существо вила, дух, мава, мавка, нежить, никс, полудница, русалочка, существо.

В словаре энциклопедии русалка- мифический образ у восточных славян, особенно у украинцев и южных русских. В образе русалки сочетались черты духов воды (речные русалки), плодородия (полевые русалки), «нечистых» покойников (утопленниц).

В ,,Толковый словарь” Кузнецова.

РУСА́ЛКА -и; мн. род. -лок, дат. -лкам; ж. В славянской мифологии: существо в образе женщины с длинными распущенными зелёными волосами и рыбьим хвостом, живущее в воде. В русалок обычно превращаются утопленницы, они принимают вид красивой девушки, реже - косматой безобразной женщины. В неделю, следующую за праздником Троицы, нельзя было купаться, потому что русалки выходят из воды, греются в лунном свете, бегают по полям, качаются в ветвях деревьев, они могут защекотать встречных до смерти или увлечь их в воду, чтобы избежать опасности при выходе из деревни следовало брать с собой траву полынь, которую русалки боятся. [9:87]

,,Этимологический словарь русского языка.” Семенова дается понятие как:

Древнерусское – русалия.

Латинское – rosalia (первоначальное значение – праздник роз, затем – Троица).

Греческое – «Троица».

Слово «русалка» является производным от древнерусского «русалия» – название языческого праздника весны, воскресения святых отцов перед Троицей, игры в этот праздник.

Родственным являются:

Болгарское – русалия.

Производное: русалочий. [ 10 : 231]

Крылов в ,,Этимологическом словаре.” Отметил что слово русалка общеславянское образованное агрусашя – название языческого весеннего праздника, заимствованное из латинского языка, где находим rosalia. буквально означает "существо, чествуемое в праздник русалий". [ 11: 141]

У Бычков А. А. РУСАЛКА — райская птица с женской головой. По весне русалки слетают в земной лес, где любят сидеть на ветвях и петь песни. Говорят, голос у них превосходный. [ 5: 166 ]

Сведения о русалках фольклористы и этнографы черпают из самых разных источников, прежде всего из собственных полевых записей бесед с носителями традиционной культуры и произведений особого фольклорного жанра — коротких рассказов, посвященных встречам с нечистой силой, случившихсяс самим рассказчиком или кемто третьим (в первом случае их называют быличками, во втором, когда речь о третьем лице, бывальщинами). Их рассказывали на долгих вечерних посиделках, в ночном у костра.Происхождение нечистой силы народные предания толковали по разному. Говорили, что нечисть сотворил черт, подражавший Богу при творении мира; что Адам постеснялся показать Богу множество своих детей, и спрятанные им стали темной силой. Рассказывали,что нечисть — это «восставшие против Бога ангелы, низринутые с неба на землю и в тартар. Кто упал в воду — превратился в водяного, русалку,в лес — лесного, в дом — домового хозяев. По другой версии, лесовые — проклятые люди. При сотворении мира их не было. Когда Моисей выводил евреев в прекрасные земли, им нужно было перейти море. Моисей разделил море на две части и провел евреев посуху, а за ними шли египетские народы, которые их догоняли. Моисей проклял египтян, и море залило их, но не всех: кого залила вода,те превратились в водяных и русалок, а кто остался на берегу — леших . Несмотря на христианский облик приведенных объяснений, перед нами явные остатки языческой веры в многочисленных духов природы, являющихся «хозяевами» всех сфер известного человеку мира. Как пишет С. Б. Адоньева, «видимый мир, в котором действуют люди, в каждой своей точке соприкасается с миром невидимым, другой реальностью — миром «сил»или «хозяев». Дух «хозяин», по С. Б. Адоньевой, является персональной ипостасью места, а человек, «вступая в статус хозяина или хозяйки какойто части пространства, должен на какихто условиях разделить это владение с хозяином силой», для чего служили различные ритуалы типа «выкупа» места и дрeгие. Производя определенные магические действия, человек занимал свое место среди невидимых сил, заставляя их потесниться и заручаясь их помощью или не вмешательством. Собственно, только своего рода «симбиоз» с «хозяином», соблюдение определенных правил «сожительства»,давали «человеку хозяину» возможность нормального хозяйствования и жизни вообще. Наблюдения С. Б. Адоньевой относятся, конечно, к нескольким районам Вологодской области и не могут претендовать на всеобъемлющий характер – данные из других регионов могут не подтверждать именно такого характера взаимоотношений человека и духа («определенное сообщество сил хозяев и людей хозяев»), но эта точка зрения на взаимоотношение человека и духов представляется наиболее соответствующей древнейшим воззрениям на мир и место человека в нем.В связи с мифологическими рассказами о происхождении нечистой силы заметим еще, что христианская церковь вовсе необъявляла всех этих духов (как и ранее языческих богов) несуществующими.

Многочисленны и поверья о возможности русалок влиять на людей и их быт. Они могут стать помощницами в девичьих гаданиях, поэтому у девушек бытовала традиция – приносить им угощение с праздничного стола. Береза была символом красоты и расцветающей после зимы природы. Также считалось, что русалки любят качаться на ее ветвях в лунном свете. Поэтому в первые дни зеленой недели девушки шли «завивать» березку, надеясь на помощь русалок в гадании. При этом действии они пели обрядовые песни: [ 16 : 3 ]

Березка громко гукала,

Дорогих гостей зазывала:

– Ходите, девушки, в луг гулять,

Зеленые веночки завивать,

Я к вам согнусь,

Сама в веночки завьюсь.

А вы меня величайте,

Алой лентой украшайте.

Будут веночки зеленые,

А вы весь год веселые. [14 : 178 ]

В данной песне отчетливо просматриваются традиции праздника, обычай связывать верхушки двух рядом стоящих березок. По всей видимости, произошел из древнего поверья, что русалки любят качаться на качелях. Таким образом, русалкам делается подарок. И не один:

«А вы меня величайте,

алой лентой украшайте».

Возможно, алые ленты были предназначены не столько березкам, сколько русалочкам – они не любительницы всевозможных лоскутков и ярких ленточек. А так как на семик девушки гадали – им была необходима помощь русалок, а для этого требовалось их порадовать.

На следующий день девушки шли березки «развивать». По сплетенным на березе венкам гадали. У кого венок засох – еще в невестах ходить. Но в песне березка словно успокаивает:

«Будут веночки зеленые,

А вы весь год веселые».

Как бы говоря девушкам, мол, незачем замуж спешить, веселитесь, покуда молоды и красивы!

С ряженой березки снимали все украшения и топили в воде.Следующий обряд назывался «крещение кукушки». Обряд связан с народным представлением о нахождении души в ее образе, что близко к поверью о русалках, т.к. это умершие некрещеные души. Бытовала уверенность, что в течение семи лет во время зеленых святок такие души летают по воздуху и просят их окрестить. Если кто услышит их голоса, должен сказать:

«Крещаю тебя, Иван да Марья, во имя Отца и Сына и Святого духа!»

Русалки. Картина Ивана Крамского. 1871 год.

Верят, что после этого души их успокаиваются и возносятся на небо. Таким образом, на примере этого обряда прослеживается, как языческие верования перешли в христианские. Первоначально русалки были добрыми духами воды, но с принятием христианства был объявлен запрет на языческие праздники и верования, и все связанное с язычеством было объявлено небогоугодным и, следовательно, дьявольским. Так и русалки превратились в демонических, злобных существ, несущих погибель православной душе.

На семицкую неделю девушки собираются в лесу и делают чучело кукушки из растений, лоскутков или отыскивают траву, называемую «кукушкины слезки». В Орловской и Тульской губерниях на чучело надевают крестик и поют:

«Кукушки, голубушки! Кумитися, любитеся, даритеся!» – это называется крестить кукушку или кумиться. Две девицы, поцеловавшись сквозь сплетенные ветки, меняются своими вещами – платками, нательными крестиками или колечками, и становятся кумами. И, конечно же, пелись обрядовые песни:

«Ой, мы с тобой, подружка,

Покумимся, ай да алилей!

Ой, покумимся, поголубимся,

Ой, сквозь венок поцелуемся,

Не забудемся. Ай да алилей!» [ 14 : 205]

На русальную неделю родственники утопленников и удавленников делают русалкам приношения в качестве поминальных блинов и горячего хлеба, выставляемых на подоконник. Считается, что так же, как и души покойников, в течение некоторого времени не удалившиеся из родного дома, они питаются паром от блинов. На могилах бьют красные яйца за упокой души покойников, русалкам в жертву оставляют поминальные блины, чтобы они им не мстили. Призывают русалок песнями:

«Русалка-царица,

Красная девица!

Не загуби душки,

Не дай удавиться;

А мы тебе кланяемся».

Связь русалок с потусторонним миром породило поверье, что нельзя бросать в воду скорлупу от яйца, предварительно ее не раздавив на мелкие частицы, иначе русалки будут плавать в скорлупе, как в кораблике, и по волнам воздушного океана переправятся в подземный мир. Потому на троицкой неделе поют обрядовые песни, где называют русалочек – земляночками, т.е. жителями подземного царства мертвых: [15 : 247 ]

«Русалочки, земляночки,

На дуб лезли, кору грязли,

Звалилися, забилися».

Метафоричность этой песни представляет дубы – облачными деревьями, которые грызут русалки зубами молний.

В некоторых областях верят, что синие огоньки, порой мелькающие ночами на могилах, разжигают русалки.

Христианская церковь запрещала отпевать самоубийц, но в Духов день (следующий после праздника Троицы) считалось, что Божья благодать настолько велика, что не будет греха, если помянуть покойных, не смотря на причину их смерти.

Также, как и на русальной неделе в Духов день девушки плели венки и гадали о замужестве, бросая веночки в воду. А чтобы его не утянули под воду русалки – привязывали лоскуток. Если он пропадал – то русалки венок не тронут, если венок уплывал – значит ждать в этом году сватов, а если же тонул – придется еще подождать. По свидетельству обрядовых песен, это гадание имело для девушек большое значение. Они всерьез воспринимали такие «указания судьбы» и очень расстраивались, если их веночек вел себя не так, как им бы того хотелось. Одна из таких песен звучала так:

«На поляне на широкой,

Луговине на далекой,

Там на мягкой на траве,

Там девушки гуляли,

Из травы цветочки рвали;

С голубых цветов –

Наплели венков.

По венкам девушки гадали,

Быстро в реченьку побросали.

Чей венок плывет –

Милый отоймет.

Одна девушка не смолчала,

Громким голосом вскричала:

– Ой, мой венок утонул,

Милый бросил, обманул.

Тут подруги ее собирались,

Уговаривать ее старались:

– Не плачь, не плачь, глупая,

Не тужи, неразумная!

– Вы, подружки, бросьте утешать,

Вам моих горьких слез не унять!

Так порой заканчивались подобные гадания, что даже лучшим подружкам не под силу было успокоить горюющую девушку. Все было всерьез, все по-настоящему – и слезы радости, и слезы печали. [ 15 : 261]

КАК ВЫГЛЯДЯТ РУСАЛКИ

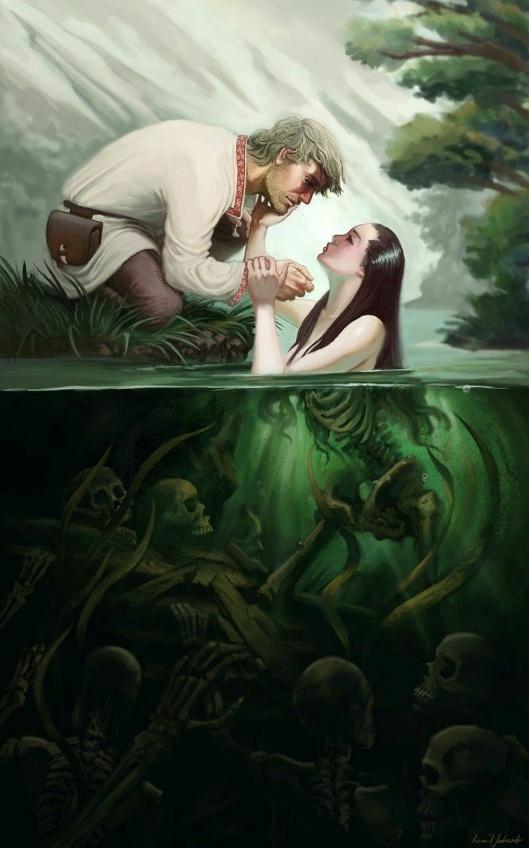

Русалка — один из наиболее сложных персонажей славянской мифологии. В современном сознании и искусстве русалка воспринимается прежде всего как очаровательная красавица с длинными волосами и рыбьим хвостом, живущая в воде, любящая пение и музыку, завлекающая молодых людей.

. На такие представления, нередко встречаемые и в крестьянской среде ХIХ–ХХ веков, в значительной степени повлияли литературные источники, в частности чрезвычайно популярные в начале ХIХ века романтические произведения. Среди авторов, обращавшихся к образу русалки, можно назвать В. А. Жуковского, А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, М. Ю. Лермонтова, Ореста Сомова, Тараса Шевченко, Лесю Украинку, польских поэтов А. Мицкевича, Ю. Словацкого, Ю. Залеского, Т. Ленартовича и многих других. Однако в записях традиционных представлений о русалках, начиная с середины ХIХ века, образ этого мифологического существа нередко выглядел совсем неромантично. Так, по поверьям жителей Саратовской губернии, русалки безобразны: они косматы, горбаты, с большим брюхом и острыми когтями, с длинной гривой и имеют железный крючок, которым ловят прохожих. В Витебской губернии их представляли старухами, грязными, злыми и угрюмыми, с клюкой в руках. Поверья и былички о русалках бытовали повсеместно, но наиболее широко они были распространены в южных и западных губерниях России. Здесь, по сравнению с Русским Севером, они отличались яркостью описаний и разнообразием сюжетов.

О происхождении русалок из некрещеных детей ярко свидетельствует поверье о том, что они, качаясь на деревьях, поют или приговаривают:

«Меня мама породила, некрещену положила». [ 12: 207]

Кроме того, во многих местностях крестьяне считали русалками также утопленниц, мертворожденных, детей, загубленных матерями или обмененных, девушек, пропавших без вести или проклятых родителями и не заслуживших при жизни прощения. По полесским поверьям, любая девушка, родившаяся на Русальной неделе, после своей смерти становится русалкой. В русалку превращается и та девушка, которая умирает в течение этой же недели. Русалки относились к разряду покойников, чей жизненный потенциал не был исчерпан и потому сохранялся и после смерти. Вследствие этого им в народном сознании приписывалась большая магическая сила, которая могла проявляться как с положительным, так и с отрицательным знаком.

На Украине их представляли молодыми красивыми девушками в белой одежде, с венком на голове. В некоторых местах в Полесье, соответственно одной из традиционных версий о происхождении русалок, их воображали в том виде, в котором обычно хоронили молодых девушек: в венчальном наряде, в венке и с распущенными волосами. Здесь же и в Белоруссии известен образ русалок как старых и безобразных женщин с длинными косматыми волосами и отвисшими грудями, которые подчас описывались как железные. Для южнорусской традиции наиболее характерным был тип привлекательной девушки-русалки с волосами зеленого или серебряного цвета, появлявшейся в обнаженном виде или одетой в белую рубаху, с венком из осоки и кувшинок на голове. Такие русалки наделялись в народном сознании необыкновенной красотой и вечной юностью. Согласно Калужским поверьям, русалок возглавляет «наибольший черт», и от него каждая погибшая женщина получает непреходящую юность и красоту, перед которой не может устоять ни один мужчина. Для этого «главный начальник злых духов дает повеление варить ее в котле с разными снадобьями и зельями». [ 13 : 304 ]

Орловские крестьяне русалок описывали так: «…ходят голые без обуви и без покрова на голове. Тело у них белое, как снег; лицо светлое, как восходящая луна; волосы красновато-светлые и длинными локонами расстилаются по плечам. Они легки, как пух…» В других же местах считали, что русалки страшны и безобразны: их отличают высокий рост, крупное телосложение и полнота или, наоборот, невероятная худоба, обрюзглость, непомерно большие груди, которые они закидывают за плечи, длинные зубы и когти, косматые зеленые волосы до земли. В народном воображении демонический облик такой русалки дополнялся огромной расческой в виде бороны, которой она пыталась привести в порядок свою прическу. В обоих случаях для образа русалки характерны признаки покойника: тело почти прозрачное, лицо синее или бледное («в лице краски нет»), а подчас лица не видно вовсе, глаза неподвижные или закрыты, руки тощие и холодные, волосы распущены, одежда белого цвета, изначально свойственного траурному и погребальному облачению в русской культурной традиции. Как и другие представители нечистой силы, русалки, по народным представлениям, обладали умением оборачиваться.

В Симбирской губернии верили, что русалки могут обретать облик лошади: «Русалки были. Оборачивались лошадьми. Одна бежит. А мужик поймать ее хотел. Она только хотела лягнуть, а мужик отлетел в сторону и умер». Известны мифологические рассказы и об оборачивании русалок рыбами, земноводными, птицами, животными и даже стогом сена или тенью в виде движущегося столба воздуха.

В северорусской традиции есть другой женский персонаж. Он довольно редко называется русалкой — скорее шутовкой, чертовкой, какой-нибудь водяной бабой. Этот персонаж лишен четко выраженной сезонности, всегда появляется в одиночку и связан именно с водным пространством — с какой-нибудь рекой или озером. Очень часто говорят, что эти шутовки происходят из утопившихся девушек и женщин. Фактически этот персонаж проявляет себя только в одном сюжете: шутовка сидит на берегу, на каком-нибудь прибрежном камне или на мостках, где стирают белье, и расчесывает свои длинные волосы большим костяным, каким-то необычным гребнем. При приближении человека она бухается в воду и скрывается в ней. На берегу остается ее гребень. И если человек заберет этот гребень с собой, она потом будет ходить к нему под окна, просить, нудить, чтобы он ей его отдал, и не оставит его в покое, пока он не положит гребень на место. В некоторых случаях она может причинять вред, в том числе затягивать человека в воду, — но это никак не связано с гендерными признаками, затянуть могут и мужчину, и женщину.

И украинские и белорусские русалки, и русские шутовки — это вполне нормальные, даже красивые женщины. Но если в европейской романтической традиции их красота всячески подчеркивается, то у славянских русалок это не слишком актуально. Кроме выдающейся внешности западноевропейские русалки часто обладают прекрасными голосами и поют красивые песни, заманивая к себе земных мужчин. Славянские русалки ничего особенного не поют и вообще по большей части молчат. То есть славянские русалки похожи на обычных девушек и женщин, ничем особенно от них не отличаясь ни по облику, ни по поведению.

Но в восточнославянской традиции есть еще один женский образ, который тоже может называться русалкой. Это безобразная русалка — косматая, некрасивая, старая, горбатая, одетая в какое-то рванье.Она часто нападает на детей — убивает их, пугает, вообще им вредит и совершает над ними какое-то насилие. Иногда говорится, что у нее железные груди, и детей в Полесье, например, часто ими пугали: не ходи в жито, а то тебя русалка затолчет. Как полагают исследователи, этот образ является заимствованием из тюркских представлений о женском демонологическом существе, которое называется «албасты», или «албаста», и которое специализируется на причинении вреда детям и роженицам. В тюркских традициях оно иногда нападает на взрослых мужчин, щекочет их и может даже выступать в качестве мифологической любовницы, заманивая их к себе и сожительствуя с ними.

У южных славян тоже есть некие русалкоподобные существа, но они в некоторых своих проявлениях сближаются с украинскими и белорусскими русалками: это множественные и сезонные существа, появляющиеся на Троицкой неделе. Они появляются на земле во время цветения такого растения, которое по-болгарски называется «росен», и проявляют себя чаще всего в том, что поют и танцуют на полянах, где растет это растение, и оставляют на траве круги. Человек, ступивший на то место, где танцевали русалки, или нарушавший запреты на работу, предписанные для троицкого периода, заболевает «русальской болезнью», которая проявляется в некоторой слабости, в неадекватном сознании — человек находится, что называется, не в себе. Для того чтобы излечить его от этой болезни, односельчане должны танцевать вокруг него специальный танец хоро — типа нашего хоровода, только все время убыстряющийся, с высокими подскоками. Участники этого хоровода носили название «русалии». [ 2 : 48 ]

Русалку так же представляют как полуженщины-полурыбы или женщины с драконьими хвостами, иногда женщины с двумя драконьими или рыбьими хвостами, тоже встречаются в разных мифологиях на севере Европы — кельтской, балтийской, германской. У всех есть набор общих черт: они красивые, очень часто поют красивые песни, впечатления от их голоса специально отмечаются в рассказах. Проявляют себя они чаще всего, вступая в любовные отношения с земными мужчинами. Называться могут по-разному — никса, ундина, Лорелея или Мелюзина. Все они имеют ряд общих черт с древнегреческими сиренами.

МЕСТО ОБИТАНИЯ РУСАЛОК

Местом обитания русалок в течение года считались глубины рек, озер, запруд, болот, колодцев. Тамбовские крестьяне полагали, что русалки скрываются в «подземном царстве», а на Брянщине и Орловщине верили, что почти весь год они спят в гробах на кладбищах или просто под землей. И лишь один раз в году русалки появляются на земле, и тогда их можно встретить в поле или в лесу, а также у воды, где они расчесывают свои волосы, моются или стирают белье, колотя его вальками. По поверьям, они любят сидеть и на колесах водяных мельниц. Но, завидев человека, они с шумом ныряют в воду. Время пребывания и активной деятельности русалок на земле — Русальная неделя — совпадает с так называемой Семицкой, или Троицкой, неделей или, что встречается чаще, начинается после Троицкого воскресенья — с Духова дня и заканчивается днем всех святых. В некоторых местностях срок жизни русалок на земле определялся как период цветения ржи. Покинуть же землю они могли и в Петров день, а в Калужской и Орловской губерниях полагали, что русалки гуляют до осени, безмолвно катаясь «на волнах нивы». На Русальной неделе русалки не только резвились в полях и на поверхности вод, но и посещали человеческие поселения, обосновывались в лесах на деревьях. Особенно ими были любимы старые дубы и березы, а также склонившиеся над водой деревья. В традиционном сознании вода и растения, особенно деревья, осмыслялись как путь и граница между «этим» и «тем» мирами. В этот период, появляясь в мире живых, русалки становились видимыми для человека. В полдень или в полночь, а также после захода солнца человек мог наблюдать, как русалки качаются на ветвях, призывая друг друга: «Кума, кума, приходи!», как они плетут венки, прячутся во ржи, водят хороводы. Резвясь, русалки гудят, пищат, кричат, поют песни, бьют в ладоши, плещутся в воде. В Русальную неделю русалок можно встретить также в «нечистых» местах, где вообще любят находиться представители нечистой силы: на межах, перекрестках дорог, мостах, болотах. Представления о появлении русалок в полях в период цветения ржи неслучайны: как существа, связанные с водой, они должны были способствовать вегетации растений и плодородию земли в целом. Действительно, крестьяне были уверены, что там, «где русалки бегали и резвились, там трава растет гуще и зеленее, там и хлеб родится обильнее». Они осмыслялись также как хранительницы посевов.

Также было зарегистрировано поверье, что русалки живут во ржи, когда она цветет и наливается, а остальное время года пребывают в лесах, но непременно на берегу реки или озера, где купаются и прячутся. Чаще всего это рассказ о встрече. Она обычно происходит вечером, ночью, при неверном лунном свете, около воды или в лесу. Русалка показывается и исчезает, встретившийся с ней человек лишь иногда успевает разглядеть её красоту, её длинные зеленые волос

«В простонародии и поныне носится об них таковая баснь, что будто видают их иногда при берегах озер и рек, моющих и чешущих зеленые свои волосы, а иных, качающихся на деревьях. Как видно, то это древних предрассуждений есть зараза».

В этом же тоне о «русских наядах и нимфах» писал в своем исследовании о славянской мифологии и А.С. Кайсаров: «Баснь говорит, что на них были зеленые волосы и что оне чрезмерно любили качаться на ветвях дерев. Этот предрассудок, обновляемый теперь преданьями, так укоренился в уме простолюдина, что сей и теперь ещё верит, будто бы видел иногда своих русалок на берегу реки, чешущих зеленые волосы. Конечно, теперь уж мало таких премудрых людей на Руси».

В материалах Русского географического общества, собранных в основном в середине XIX г., мы находим множество свидетельств о вере в русалок. Так, согласно информациям из Казанской губернии, там считали, что во время русальной недели по полям блуждают нагие существа женского пола с длинными волосами, нападают на молодых людей и умерщвляют их щекотанием; те же свидетельства мы находим в Калужской губернии, жители которой «весьма важно рассказывают, как они (русалки) на духовской неделе бегают во ржи, качаются на деревьях»; аналогичные сведения записаны в Астраханской, Пермской губерниях и т.д.

При описании встречи рассказчики используют всё те же общие места – это смех или плач русалки, её качанье на ветвях и упоминание о том, что она расчесывает волосы. «Нигде почти не найдете вы теперь такого места, – писал в прошлом веке В.И. Даль, – где бы с ведома жителей, поныне водились русалки, или они были тут когда-то и перевелись, или вам укажут, во всяком случае на другое место, – „а тут де нет их”». Это точнее наблюдение Даля подтверждается записями, сделанными в наше время, содержащими многочисленные реплики информаторов, свидетельствующих об исчезновении русалок, о том, что прежде их много было, а теперь их «закрестили», или о том, что раньше народ был простой, а теперь ни во что не верит, вот и русалок не видит. [ 17 : 49]

КАК РУСАЛКИ ОТНОСЯТСЯ К ЛЮДЯМ

Речная или лесная красавицы, чарующей мужчин и губящей девиц, была распространен в Южной и Центральной России, а также на Украине. «С Троицына дня, — пишет Т. А. Новичкова, — они выходят из воды, где живут постоянно, и вплоть до осени гуляют по полям и рощам, качаются на ветках развесистых ив или берез, ночью водят хороводы, поют, играют, аукаются друг с другом. Там, где они бегали и резвились, хлеб родится обильнее.Играя в воде, они путают рыбачьи сети, портят у мельников плоти

ны и жернова, на поля насылают проливные дожди и бури. У заснувших без молитвы женщин русалки похищают нитки; полотна,разостланные на траве для отбеливания, развешивают на деревьях. »

В восточнославянской традиции на Троицкую неделю, когда начинает колоситься рожь, на землю приходят русалки, поэтому по-украински эта неделя называется «Русальний тиждень» (Русальная неделя).

Вернувшись, русалки бегают по ржи, качаются на ветвях деревьев, танцуют, устраивают хороводы. Чаще всего появляются гурьбой. В этот период они очень опасны для людей: нападают, пугают, щекочут до смерти, вообще причиняют очень много неудобств. Кроме того, они могут приходить в свои дома, и там для них оставляют пищу и какую-то одежду, особенно люди, у которых кто-то из родни умер неправильной смертью и имел шанс стать русалкой.Чтобы обезопасить себя от неблагоприятных последствий при встрече с русалкой, крестьяне прибегали к оберегам и защитным действиям. Увидев русалок, как и в случаях с любыми представителями нечистой силы, необходимо было осенить себя крестным знамением или очертить круг около себя и закрестить его. Магический круг обводили обычно острым металлическим предметом типа серпа или ножа, а также кочергой или головней, которые были связаны с огнем и очагом. Защитной мерой, по традиционным представлениям, считались чтение молитвы, а также использование матерной брани. В народе было известно, что, увидев в лесу нагую женщину или ребенка, следует бросить им платок или что-либо из одежды, хоть рукав от платья оторвать. Нередко крестьяне советовали также отмахнуться от русалки вальком (рубелем), ударить палкой ее тень или быстро сказать, сколько зубцов имеется в бороне. По поверьям, русалки не могли подойти к человеку и соответственно причинить ему вред, если у него на шее было два креста: один на груди, другой — на спине. Оберегом считали не только нательный крест, но и острую булавку или иглу. По древним представлениям, русалки, как и ведьмы, боятся некоторых растений: чеснока, хрена, крапивы, полыни. Отправляясь туда, где могут появиться русалки, для безопасности можно было положить под мышку эти растения. Кое-где у русских верили, что, встречая человека, русалка задает ему вопрос: «Полынь или петрушка?» И если ответить: «Петрушка», то она скажет: «Ах, ты, моя душка!» — и защекочет до смерти. Следует же всегда отвечать: «Полынь», тогда русалка скажет: «А ну тебя, сгинь!» — и отстанет от человека. В некоторых местностях оберегом от русалок считался хлеб. Полагали также, что, увидев русалок, следует первому крикнуть: «Чур, моя!» Тогда они не причинят вреда, а одна из них пойдет за человеком и будет ему служить целый год до следующей Русальной недели, и лишь тогда убежит к своим. [ 18 : 8]

По верованиям крестьян Ливенского уезда Орловской губернии, девицы, пропавшие без вести, суть русалки. Об отношениях русалок к людям, кроме общеизвестного прельщения и 'мцекотывания ' ими молодых людей, отметим еще следующее: русалки «похищают у заснувших без молитвы женщин нитки, холсты и полотна разостланные на траве для беления; украденную пряжу, качаясь на древесных ветвях, разматывают». Можно думать, что пряжа нужна русалкам на одежду; по крайней мере в белорусской песне поется:

На кривой березе Русалка сидела,

Рубаценки просила.

И в малорусской песне поется тоже:

Сидйш русалка на бийй 6epeai,

Просила русалка в жшочок налитки... ...

Просила д1вочок сорочки:

Щвочки, сестрички, Дайте мет сорочки.[ 3 : 245]

По ночам русалки пугают путников, водят их по бездорожью, преследуют и щекочут до смерти, заманивают в воду и топят. Согласно быличкам, русалки не любят девушек и молодых женщин, стариков и старух. На первых они нападают, срывают одежду и, стегая ветками, прогоняют из леса; от последних — прячутся. Особое внимание русалок привлекают дети и мужчины, особенно молодые. Они завлекают их к себе, веселятся с ними и щекочут их до обморока, а затем иногда невредимыми возвращают домой. Тульские крестьяне верили, что маленьких ребят русалки заманивают к себе ягодами, орехами, бубликами, калачами, которые носят в своих корзинках; они веселят их щекоткой и сами при этом радуются. Однако более бытовало мнение, что встречи с русалкой почти всегда приводят к гибели. В некоторых местах считали, что особенно опасаться русалок следовало детям. Так, в Рязанской губернии крестьяне верили, что русалка, «поймав “дитю”, может затрясти и затоптать его до смерти». В Полесье считали, что русалки в виде старых безобразных дев особенно не терпят маленьких детей, которые без разрешения родителей выбегают из дома. Они хватают таких детей и убивают. Русалки нападают и на взрослого человека и мучают до смерти: кусают, душат, щиплют, щекочут. В Полесье верили, что русалки прячутся в жите с железной ступой и пестом, кнутом, кочергой или вальком и убивают этими орудиями людей. Согласно первым записям традиционных представлений о русалках, сделанным в начале XIX века в Могилевской губернии, эти существа изображают такие ужасные гримасы, что при взгляде на них лицо очевидца искажается навсегда. Представления об опасности встреч с русалками бытовали повсеместно. В народе говорили, что они заманивают к себе прохожих красивым голосом и их пение «имеет силу до того очаровывать человека, что он может слушать его несколько лет, не сходя с места». Русалочьи песни, похожие на песни девушек, можно было отличить по примешивающемуся к ним стрекотанию сороки, заслышав которое, человеку следовало насторожиться. Заманив жертву в глубь леса, русалка тихонько подкрадывалась к ней сзади и щекотала под мышками до тех пор, пока та не задыхалась от смеха. Голову умершего русалки украшали венком из осоки и кувшинок, как у них, его руки связывали березовой веткой, а затем каждую ночь водили вокруг него хороводы. В народе полагали, что все это время тело покойника не подвергается гниению и начинает разлагаться только после прикосновения к нему человеческой руки. Если русалке удавалось затащить человека в воду, то она обволакивала его своими длинными волосами и топила. Такой утопленник, по поверьям, служил русалкам: чесал для них лен, а по ночам развлекал их игрой на каком-нибудь музыкальном инструменте. Те, кого погубили русалки, сами становятся русалками. Вот одна из быличек о том, как русалки защекотали девушку: …Все убежали, а одна девушка не убежала, и русалки ее защекотали. Утром рано люди на пастбище коров выгоняют, видят — она сидит, желтая, уже неживая. Ну, мать забрала ее в хату, а знает, что она уже русалка, поэтому ее не хоронили, а целый год она была в хате При семье ничего не ела, а как только все выходят, ей поставят еду — кашу там наварят или борщ, чтобы пар шел, то она вставала и ловила ртом этот пар. Наестся, наестся пару и назад к себе за печку, там она и сидит. И так целый год. А уже на следующую Троицу, год прошел, она в ладоши захлопала и говорит: «Наши, наши идут!» Встала и пошла с русалками. К смерти человека вели и любовные отношения с красавицами-русалками. В народе верили, что познавший любовь русалки или хоть единожды поцелованный ею умирал от тоски или кончал жизнь самоубийством. В некоторых местностях полагали, что вредоносное действие русалок распространяется и на домашних животных: они могут отобрать у коровы молоко, загонять коня в хлеву до появления пены.

Так же русалки могли, наслать сокрушительные бури, проливные дожди, град. В некоторых местах верили, что русалки портят овощи и обтачивают зерно. Если русалки благосклонны к людям, они, по поверьям, могут опекать ребенка в поле, пока его мать жнет, а также могут вернуть хозяевам пропавшую скотину. В народе верили, что русалки могут предсказывать будущее. Однако по большей части русалка — предвестник всего плохого, ее обычная фраза: «Год к году хуже». До сих пор в Поволжье известны рассказы на эту тему: Дедушка был мельником. Значит, он, [когда] мельница остановится, выйдет и скажет: «Опять ты сюда села! Что тебе нужно?» А она отвечает… Это правда было, не выдумка, это быль! У нее волосы длинные, зеленые мокрые, и расчесывает гребешком сверху донизу… Вот он, значит, спросит: «Что ты тут сидишь?» А она… отвечает: «Что год хуже, что год хуже, что год хуже». Это она предсказывала. По народным верованиям, русалки были связаны с некоторыми женскими занятиями. На Владимирщине считали, что они прядут ночью в домах и в банях, где женщины оставили пучки волокна на гребнях. Широко распространены были представления и о том, что русалки похищают пряжу, нитки, оставленные для беления холсты у тех, кто ложится спать без молитвы. Крестьяне рассказывали, что видели их сидящими на деревьях и разматывающими украденную пряжу. Известны мифологические рассказы о том, что ворованные холсты русалки расстилают возле источников и моют их ключевой водой.

Для современной фольклорной традиции типична по своей невыразительности и неопределенности следующая запись: «Шел я лесом. Ручеек, через него жердочка лежит. На ней лохматка сидит. Все молитвы переговорил. Она все сидит. Я и крикнул: „Христос воскрес”. Она – бултых в воду». [3:234]

ОБРЯДЫ И ЗАПРЕТЫ

Устрашающий облик и атрибуты «русалки» указывали на восприятие ее как представителя мира «нежити». Ряженные русалками закрывали лица, черня их сажей, надевая маски, распуская волосы. Особенностью костюма «русалок» была белая неподпоясанная одежда из грубой ткани или старые рваные рубахи, сарафаны. Кое-где костюм дополнялся зеленью и цветами. В Рязанской губернии атрибутами «русалки» были кочерга, верхом на которой она появлялась на улице, и помело в руке. В некоторых местах русалку изображали в виде чучела. В Рязанской губернии в заговенье перед Петровым постом делали из тряпок куклу величиною с шестинедельного ребенка, намалевывали ей нос, глаза, рот, наряжали в платье. Сделав из досок гроб, клали туда куклу, покрывали кисеей и убирали цветами. Парни, девушки, молодые женщины несли гроб на берег реки; девушки рядились кто священником, кто дьячком, кто дьяконом, делали кадило из яичной скорлупы и пели: «Господи, помилуй!» Все шли со свечами из стеблей конопли, тростника, полыни. У реки «русалке» расчесывали волосы и прощались с ней, целуя ее. Одни плакали, другие смеялись. Заколотив гроб, привязывали к нему камень и бросали в воду. После этого начинали петь песни и водить хороводы. Широко был распространен обряд с ряженой русалкой в виде коня. Ее изображали один или два парня или мужика, встав друг за другом, положив на плечи жерди и накрывшись старой грубой тканью, иногда украшенной лентами и колокольчиками. Первый из них держал в руках палку с маской коня из соломы или тряпок, а в некоторых местах — с настоящим лошадиным черепом. Среди участников «вождения русалки» выделялся мужчина-«погонщик», одетый в ветхий женский костюм, состоящий из рубахи и поневы; а его лицо закрывала специально изготовленная черная глиняная маска. Ритуальное изгнание русалок устраивалось обычно вечером, ближе к полуночи. Традиционно, проведя «русалку» по всему селению, ее выпроваживали за околицу: в ржаное поле, к лесу или реке. Центральным действием «проводов» было шествие многочисленных жителей в праздничной одежде вслед за «русалкой», ряженой или в виде чучела. Участники процессии стучали заслонками и косами; при этом женщины то причитали, то пели веселые плясовые песни и смеялись. В ходе обряда «русалки» проявляли свою агрессивную природу. В Тамбовской губернии мужчины, переодетые в торпища, прятались в ржаном поле, а когда шествие приближалось к ним, они, изображая русалок, неожиданно выскакивали из засады и бросались на девушек и женщин, стараясь ударить кнутом, а затем начинали преследовать убегавших. В Рязанской губернии на собравшуюся толпу набрасывалась сама ряженая русалка, резко развернувшись, как только ее подводили к полю. Схватив кого нибудь, она принималась щекотать «жертву», затем, внезапно оставив ее, накидывалась на следующую. На Орловщине две девушки-«русалки» незаметно подбирались к месту гуляния молодежи и вторгались в него. Собрание с криками: «Ах, русалки идут!» — бросалось врассыпную, а «русалки» ловили девушек и парней и щекотали до слез. «Русалка-конь» во время шествия метался во все стороны, разгоняя и давя народ, пугая тех, кто сидел около своих домов и не участвовал в обряде. Поведение «русалок» разных типов, их гримасы и шутки вызывали общий смех и хохот. В долгу у «русалок» не оставались и люди. В Рязанской губернии вышедшие на улицу жители нападали на ряженных русалками девушек с криком: «Гони русалок!», вынуждая их бежать к границе с соседней деревней. Тульские крестьяне бегали по полям, махая помелом, как бы отгоняя воображаемую русалку и громко крича: «Догоняй, догоняй!» Участники процессий для выпроваживания «русалки» гремели трещотками, били в заслонки и тазы, щелкали кнутами, а выйдя за пределы селения, стреляли из ружей холостыми патронами. Изгнанные девушки-«русалки» какое-то время прятались в жите, в соседней деревне или в лесу, а затем, разоблачившись из обрядовых костюмов, возвращались домой. «Русалка-конь» на глазах публики валился на бок, задирал вверх ноги, изображая смерть. Ряженые скидывали с себя маску с пологом, которые участники «проводов» бросали в реку, или, разбив и разорвав на части, раскидывали по сторонам. Череп лошади «погребали» — бросали за деревней в яму, где и оставляли до следующего года. С соломенной или тряпичной куклой поступали по-разному. В Саратовской губернии чучело оставляли в поле на меже, а в Рязанской — сжигали на костре или разрывали на куски и разбрасывали. В народной среде обязательность проведения обряда «проводов русалки» объясняли желанием вовремя избавиться от этих опасных существ. Так, воронежские крестьяне считали, что, если не бросить в поле «русалку», «то русалки всю лету будут тращать (стращать, пугать)». Вместе с тем ритуальное растерзание, сжигание или просто оставление чучела русалки в ржаных полях способствовало, по народным представлениям, лучшему росту хлебов. «Проводы русалки» сопровождались или завершались еще одним важным ритуальным действием: участники обряда обливали друг друга водой. Это могло происходить во время шествия с «русалкой» и после него, уже на гулянии с хороводами, песнями и плясками. В саратовской традиции обливание осмыслялось как призывание дождя в летний период. Но, кроме того, общеизвестно, что обливание водой, равно как и купание, и перепрыгивание через огонь, в традиционной культуре всегда связывалось с идеей очищения, особенно тех, кто участвовал в ряженье. Действительно, завершающим актом «проводов русалки» кое-где в Рязанской губернии было обязательное перепрыгивание участников обряда через костер, на котором сгорало чучело русалки. Здесь считали, что каждый перескочивший через огонь получал защиту от болезней, злых духов и колдунов. В Тульской губернии существовал обычай непременного омовения в реке на рассвете, после совершения обряда. Этот обычай местные жители связывали со снятием запрета на купание после ухода русалок. В русском фольклоре нередко встречается мотив возвращения девушки, ставшей русалкой, в человеческий мир. Обычно мифологические рассказы повествуют о том, что при попытке вернуться русалка обращается к людям: …говорили, что мать у них прокляла дочь. Ночью нельзя было ругаться, а она прокляла. Она оборотилась русалкой. Я иду однажды вечером, а она стоит у угла дома и кричит: «Андрей, надень мне крест!» Я думаю, с себя сниму крест, а ей надену. Подхожу, а она в овраг бежит и меня за собой тащит. Я думаю: «Ну нет, в овраг я не пойду». А она так и осталась русалкой. Чаще же в быличках подмененную в детстве девушку, ставшую русалкой, в невестином возрасте спасают именно накидыванием на ее шею креста, и она остается жить с людьми. По украинским поверьям, русалки в Духов и Троицын день просят себе святого крещения.

В местных традициях некоторые дни Русальной недели имели свои названия, и к ним приурочивались определенные действия. Так, вторник, например, в Тульской губернии назвался «задушными поминками»; в этот день крестьяне ходили на кладбище и зазывали русалку. В Курской губернии среда на Русальной неделе звалась «буроломы» и связывалась с запретом белить холсты; иначе, как считали, начнется буря и разостланные на земле холсты унесет в омут. Последний день недели в разных местах именовался «русальным воскресеньем», «русальным» или «крапивным заговеньем». В этот день в южнорусских и поволжских губерниях — Астраханской, Воронежской, Орловской, Пензенской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Саратовской, Симбирской — устраивали обычно обряды чествования и проводов русалок. Эти обряды носили названия «водить русалку», «провожать русалку», «хоронить русалку», «прогонять русалку» и символизировали изгнание и уход русалок из мира людей.

Например отправляясь в лес, запасались предохранительным средством от русалок — ладаном и полынью. Русалка встретится и спросит: «Чтоу тебя в руках: полынь или петрушка?» Скажешь «петрушка», русалка обрадуется: «Ах ты, моя душка!» — и защекочет до смерти,скажешь «полынь» — обиженно бросит: «Прячься под тын!» — ипробежит мимо». Мы видим характерный пример функционирования вегетативного кода модели мира: полынь (этимологически название, вероятно, родственно глаголу палить, т. е. полынь = «спаленная») связана с огнем, сухостью, горечью, соответственно — «верхней правой» стороной модели мира, и потому защищает от русалки,связанной с влагой, женским началом, ночью, т. е. «нижней левой»стороной; в украинской традиции в роли «русалкиного» растения обычно выступает мята: если назвать ее, русалка зловеще отвечает:«Тут тебе и хата!» [ 18 : 149 ]

К запретным относились действия, которые в культуре многих славянских народов были регламентированы в связи со смертью и мертвыми вообще. Это действия, которые в сроки до погребения покойного и в поминальные дни могли, по народным представлениям, принести вред душам умерших. Так, в Русальную неделю нельзя было подметать пол, чтобы не испачкать русалок, обмазывать печь и стирать, иначе можно забрызгать русалкам глаза глиной и грязной водой. Нарушение запрета белить полотно, стирать и сушить белье могло, как полагали, привести к тому, что русалки утащат все или запачкают ножками. Под запретом были и женские рукодельные работы: прядение, снование, тканье, шитье. Если им пренебрегать, то, по поверьям, русалка повадится ходить в дом. Запрет шить в Полесье объяснялся также опасением зашить русалке глаза или пришить ее к одежде, и тогда она целый год будет пищать в доме. Повсеместно бытовали запреты, связанные с работами и появлением в тех местах, где могут находиться русалки. Так, нельзя было купаться, особенно в полдень и полночь, и полоскать белье в водоемах, осуществлять работы в поле, огороде и лесу. В Смоленской губернии говорили: Кто будет пахать в эту неделю, у того скот будет падать; кто будет сеять, у того градом побьет хлеб; кто будет прясть шерсть, у того овцы будут кружиться; кто будет городить изгородь, вить веревки, вязать бороны, тот зачахнет и согнется в дугу. Дети лиц, нарушивших Русальную неделю, родятся уродами; приплод скота у этих хозяев будет ненормальным. Действительно, в эти дни крестьяне не работали ни в поле, ни в огороде, старались не ходить в лес и по посевам в одиночестве, не водили в лес лошадей и скотину, не разрешали детям бегать в поле, лес, залезать на деревья. Поля тех, кто чтил русалок соблюдением запретов, были под покровительством этих мифологических существ. Нарушителям же установлений они портили посевы. Чтобы обеспечить расположение русалок, их задабривали, оставляя им на границах полей и перекрестках «относы» в виде хлеба, меда, соли, блинов. В Воронежской губернии для них по деревьям в лесах и по кустам, растущим около рек, развешивали холсты «на рубахи». Мотив выпрашивания у людей одежды русалкой — один из распространенных в восточнославянских троицких песнях: Сидела русалка на белой березе, Просила русалка у девочек сорочки: «Девочки-сестрички, дайте мне сорочки, Хоть не беленькой, Лишь бы тоненькой». Известны мифологические рассказы о том, как русалка благодарит женщину, которая сжалилась над ее голеньким ребенком и накрыла его своей одеждой. Обычно в благодарность русалка дает хороший урожай льна, трубку полотна, которая при разворачивании никогда не кончается, умение хорошо прясть, «спор в руки» на все дела. Желая вернуть потерявшуюся на Русальной неделе скотину, смоленские крестьяне совершали русалкам «относ»: в лесу на дереве оставляли лапти, онучи из новой женской рубахи, хлеб и соль, завернутые в чистую тряпку; при этом обычно приговаривали: «Прошу вас, русалки, / Мой дар примите, /А скотину возвратите». В Пермской губернии крестьяне даже верили, что с помощью русалки можно разбогатеть: следует лишь подкараулить, когда она будет расчесывать волосы, с которых будет сыпаться серебро. [ 26 : 2]

Песни о русалках тесно связаны с теми календарными обрядами и праздниками, в которых доминируют мотивы культа растительности и воды. Они нехарактерны для русской фольклорной традиции, да и у других восточных славян их записано сравнительно немного, сейчас же они совсем исчезли. Иное дело рассказы о русалках. Объясняется такое соотношение жанров в фольклоре о русалках, очевидно, тем, что песни о русалках – обрядовые и как таковые мало варьируются, поются редко, только в определенное время и при соответствующей ситуации. Кроме того, исполнение обрядовой песни связано с обязательным наличием коллективного обрядового действия, игры. С исчезновением распавшегося обряда, с уходом его из быта исчезает и песня. Рассказ же, опираясь на коллективную традицию, одновременно является индивидуальным творчеством рассказчика, повествующего о личном переживании или передающего дошедший до него слух. Такой рассказ легко возникает по ничтожному поводу, в любое время, в любой обстановке. Он крайне живуч как жанр и, функционально изменяясь, даже переживает верование. [ 17 : 4]

Глава 2. ЛИТЕРАТУРНЫЕ РУСАЛКИ

Русалка относится к числу наиболее популярных образов народной мифологии, представленной в отечественном искусстве и литературе в частности. А.Ахматова, А.Блок, А.Введенский, Н.Гоголь, М.Горький, Н.Гумилев, В.Даль, С.Есенин, В.Жуковский, Н.Заболоцкий, Я.Полонский, М.Лермонтов, А.Пушкин, А.Ремизов, Ф.Сологуб, И.Тургенев, А.Чехов - таков список писателей и поэтов классического века русской литературы, в творчестве которых русалка заняла значительное или весьма скромное место, причем здесь приведены наиболее широко известные писатели и поэты.

Можно напомнить всем известную с ранних лет строчку Пушкина: "Русалка на ветвях сидит", его же драму "Русалка", до сих пор очаровывающую и ставящую в тупик пушкинистов-литературоведов и режиссеров театра и кино. На слуху у нас и лермонтовское: "Русалка плыла по реке голубой..."; и гумилевское: "На русалке горит ожерелье, И рубины греховно красны". Вспоминается и прекрасная панночка Гоголя ("Майская ночь, или Утопленница"), и "Русалочьи сказки" А.Н.Толстого, и рассказ Кости из тургеневского "Бежина луга" о плотнике Гавриле, которого встреча с русалкой сделала навеки невесе-лым.

http://evg-crystal.ru/800/600/https/cs3.livemaster.ru/zhurnalfoto/b/f/9/150526173317.jpeg

"Литературные" русалки, пожалуй, не менее разнообразны, чем подлинно фольклорные. Время, мода, интересы и мировидение, индивидуальный стиль, художественные задачи делали образ русалки сугубо личностным для каждого автора. В этом смысле не будет ошибкой сказать: сколько произведений о русалках, столько и разных русалок.И все же есть общие мотивы, сюжеты, есть традиционные для литературы характеристики внешности русалки, ее поведения.

Интерес к этому персонажу со стороны многих перечисленных авторов, скорее всего, подогревался с двух сторон. Первое - это увлечение античной и германской мифологией, средневековыми европейскими сказаниями и творчеством западных романтиков, где в изобилии встречаются наяды, нимфы, ундины, сирены, где бесконечное количество раз поет свою дивную песнь белокурая красавица Лорелея с берегов Рейна. Русская поэзия конца XVIII - первой половины XIX века (особенно переводная и подражательная) часто использовала эти образы. Можно указать хотя бы на балладу В.А.Жуковского "Рыбак" и его же старинную повесть "Ундина". Второй источник - это непосредственно русская мифология, примерно с середины XVIII века привлекшая внимание писателей, собирателей, издателей, широкую читающую публику. Неудивительно, что в нашей поэзии довольно рано сложился собственный образ русалки, опирающийся на русские народные поверья, но наделенный и чертами близкого ей европейского персонажа.

Если в представлении русских крестьян русалка всегда связана с рекой, прудом, то в книжной поэзии она нередко - дочь моря, переселенная сюда не без влияния знаменитой сказки Г.Х.Андерсена.

Известный всем европейским народам мотив опасности русалки (в первую очередь для юношей, мужчин) в поэзии получал уточнение: опасна поющая дева. В русских фольклорных текстах русалка чаще слушает певца, сама же почти никогда не поет, у нее нет чар сирен и романтической Лорелеи. Русская русалка завлекает чарующим смехом или пугает диким хохотом. Она скорее страшна, чем прекрасна. Длинные волосы ее похожи на кудель, и расчесывает она их не для того, чтобы "шелком кудрей" заманить пловца или путника, а по не высказываемой, но глубоко чувствуемой архаической связи с прядением. Русалка формально является "нечистью", потому всегда простоволоса и нерасчесанна, какие бы усилия она ни прикладывала в попытке уподобиться человеку, волосы которого должны быть соответствующим образом уложены, приведены в порядок.

Русские поэты, создавая свой, романтический облик русалки, наделили ее неземным голосом и невероятно красивыми волосами, сделав акцент на роковом сочетании внешней привлекательности и смертельной опасности. Таким образом, волшебное пение и роскошные волосы поэтических русалок - результат влияния творчества европейских собратьев по перу.

Красивые нагие девы, утопленницы, превращенные в русалок, хорошо известны украинскому фольклору и почти не знакомы русскому. Поэтому этнографически точен Гоголь, описывая украинские верования в "Вечерах на хуторе близ Диканьки". Панночка-русалка, утопленница — героиня старинной легенды, которую в 1-й главе рассказывает своей возлюбленной «формально-главный» герой повести, бандурист Левко. Позже, в 5-й главе, — волшебная помощница Левко. Панночка-русалка у Гоголя должна напомнить читателю и о фольклорной традиции (недаром впервые она появляется в «обрамлении» местной легенды), и о таинственно-эротических нимфах немецкого романтизма, и об оперных персонажах.

Указывая на брошенный дом возле леса (в 1820-е гг. шел спор о том, какими «нимфами» были русалки, речными или лесными), Левко передает своей возлюбленной Ганне «сказ» старых людей. Некогда у вдового сотника была дочь, ясная панночка, «белая, как снег»; пообещав дочери, что будет холить ее по-прежнему, сотник приводит в дом новую жену, румяную и белую. «Ведьмовство» мачехи несомненно; в первую же ночь в светлицу падчерицы прокрадывается страшная черная кошка с горящей шерстью и железными когтями; отрубив кошке лапу отцовской саблей, Панночка-русалка наутро замечает, что рука у мачехи замотана тряпкою. Отца как будто подменяют; на пятый день он выгоняет дочь «босою» и без куска хлеба; оплакав «погибшую душу» отца, та бросается с высокого берега в реку — и становится главною над утопленницами, которые в лунную ночь выходят в панский сад греться на месяце. В одну из таких ночей они утаскивают ведьму под воду, но та обращается в одну из утопленниц. С тех пор каждую ночь Панночка-русалка собирает всех русалок и заглядывает им в лица, стараясь угадать ведьму. «И если попадет из людей кто, тотчас заставляет его угадывать, не то грозит утопить в воде». [ 27 : 24]

Приурочив действие повести к «недавней» послеекатерининской старине с ее безопасной демонологией, а не к давним временам с их «взаправдашней», погибельной чертовщиной, Гоголь должен был избрать счастливую развязку и невольно соотнести свою Панночка-русалка с балетными нимфами начала XIX в.

Левко, переживший потрясение (выясняется, что отец не дал согласие на брак с Ганной, поскольку сам имеет на нее виды), мстит отцу-обидчику, инсценировав «бесовские» игрища. Затем он приходит к заброшенному дому Панночка-русалка Левко не верит «бабьим» россказням; на нем вывороченный тулуп, — но это не знак настоящего оборотничества, а всего лишь «маскарадный костюм», который был необходим для мести отцу. Да и сама месть «парубка», в отличие от русалочьей мести мачехе, была всего лишь игрой. Однако в свете странной ночи старый дом словно преобразился; «странное, упоительное» сияние, запах цветущих яблонь, мелькнувший в окне белый локоть сливаются в мертвенно-прекрасный лунный образ. Левко не может удержаться, чтобы не заиграть на бандуре и не запеть. Перед ним — Панночка-русалка: «Парубок, найди мне мою мачеху!» Русалки затевают игру в ворона; в отличие от той, которую устроили в селе парубки, эта обрядовая игра — серьезна; та утопленница, которая сама вызывается быть вороном, чтобы «отнимать цыпленков у бедной матери», и есть— ведьма. Мачеха схвачена; отныне Панночка-русалка свободна от наваждения, русалочье уныние покидает ее; Левко награжден и возвращается с подаренной ею запиской от «комиссара» к грозному отцу с приказом немедленно женить сына на Ганне.

Повесть, начавшаяся разговором героев о звездах как ангелах Божиих, глядящих из своих окошек, и о пасхальной победе над темными силами, завершается мысленным пожеланием Левко: «Дай тебе Бог небесное царство, добрая и прекрасная панночка...» Это пожелание полностью расходится с церковной традицией (самоубийц далеко не всегда отпевают и не хоронят в церковной ограде), но совпадает с полуфольклорным образом рая, каким его воображают герои «Вечеров». В этом раю (где небо подобно «надземной» реке) не просто может найтись место для доброй Панночка-русалка, которая тоже смотрит на мир из своего светящегося «окошка», но ей необязательно и расставаться с «русалочьим» обликом: «Пусть тебе на том свете вечно усмехается между ангелами святыми!» [ 27 : 26]

Русская же поэзия, повторим, отличалась своеобразным соединением европейской и русской (точнее, восточнославянской) традиций. Такова, скажем, "Морская краса" И.Бунина, стилизованная под фольклорный стих:

Уж как на море, на море,

На синем камени,

Нагая краса сидит,

Белые ноги в волне студит,

Зазывает с пути корабельщиков... [ 19 : 64]

Н.Гумилев в стихотворении "Русалка" называет свою героиню девой-ундиной. Надо заметить, что не единожды поражает этнографическая верность деталей, естественно и ярко вплетенных в ткань поэтического текста. Чего стоит пушкинское: "Русалка на ветвях сидит" (в языческом быту славян русалка была положительным образом: сидела на дереве в лесу и, в отличии от своенравного лешего указывала правильную дорогу к дому, городу, ручью) - или слова подруг бросившейся в Днепр дочери мельника: "нас греет луна"; ахматовское: "Ива - дерево русалок" - или такой штрих в поэме К.Случевского: злая зима "юрких русалок опасный народ спрятала в тину, в коряги, под лед" ("В снегах"); или фрагмент из "Семика" Алексея Толстого:

Ох, Семик, Семик, ты выгнал из бучила,

Водяниц с водою чистой разлучил,

И укрыл их во березовый венец. [20 :89]

Сюжет обычно практически целиком построен на малороссийских преданиях и поверьях, хорошо известных писателям и, видимо, не раз слышанных ими в родных Губерниях. Героиня повести, покинутая любимым, бросается в воду и превращается в русалку. Мать пытается вернуть ее к человеческой жизни, воспользовавшись тем кратким временем, когда русалки, по поверью, появляются среди людей. Происходит это на "зеленой неделе" перед Троицей. С помощью колдуна удается оставить в родном доме, но с уходом русалок она впадает в сон, подобный смерти. Через год в ту же пору вновь появляются русалки, она оживает и навсегда покидает людей. "Синева исчезла, глаза засверкали, какая-то неистовая и как бы пьяная улыбка промелькнула на губах. Она вскочила, трижды плеснула в ладоши и прокричав: наши! наши! наши! пустилась как молния за шумною толпою... и след ее пропал!" .

Далеко не случайно в русской прозе фольклорные сведения о нежити звучат обычно из уст крестьян, представителей городской бедноты, мелкого чиновничества и других в виде прямой речи от первого лица. Достоверность таких рассказов очевидна, на них можно ссылаться, как на полевую запись этнографа или фольклориста.

"Вот и присел он под дерево; давай, мол, дождусь утра, - рассказывает тургеневский Костя, - присел и задремал. Вот задремал и слышит вдруг, кто-то его зовет. Смотрит - никого. Он опять задремал - опять зовут. Он опять глядит, глядит: а перед ним на ветке русалка сидит, качается и его к себе зовет, а сама помирает со смеху, смеется... А месяц-то светит сильно, так сильно, явственно светит месяц - все, братцы мои, видно. Вот зовет она его, а такая сама вся светленькая, беленькая сидит на ветке, словно плотичка какая или пескарь..." ("Бежин луг"). [ 28 : 54]

Костин рассказ - типичная быличка, записанная буквально дословно. Другой тургеневский герой - кучер Ефрем из драматической сцены "Разговор на большой дороге" - изображает русалку, в которую превратилась его жена (он пересказывает свой сон), исходя из фольклорных представлений о ней: "Какая, говорит, я тебе жена - я русалка. Вот постой, я тебя съем. Да как разинет рот - а у ней во рту зубов-то, зубов, как у щуки..." [ 28: 58]

Иногда писатели специально подчеркивали близость своего повествования подлинным фольклорным текстам, хотя это вовсе не мешало им создавать собственную интерпретацию сюжета. "Башкирская русалка" В. Даля начинается фразой: "У кочевых башкиров осталось еще много своих поверий и преданий". Толчком к написанию "Русалки" Пушкина послужило известное поэту предание о том, как мельник "продал мельницу бесам запечным, а денежки отдал на сохранение русалке". По-видимому, чисто русской чертой является ус-тойчивая соотнесенность русалки с какими-то неясными, невысказываемыми переживаниями. Русалка очень часто изображается тоскующей:

Я не спал, - и звучало

За рекой,

Трепетало, рыдало

Надо мной.

Это пела русалка.

[ 21: 84]

У русалки чарующий взгляд,

У русалки печальные очи...

[ 20 :14]

Есть и одиночные исключения, где русалки беззаботно смеются:

И раздается на все-то озера

В тишине заповедного бора

Безо всяких нежданных помех -

Переливный русалочий смех. [ 22 : 35]

Объясняется это свойственной поэту идеализацией "родной старины", преклонением перед "старой былью родимых былин".

Народные поверья серьезно изучались А.Н.Толстым и послужили ему своеобразным строительным материалом при создании фольклоризованных "Русалочьих" и "Сорочьих сказок". Так, в сказке "Иван да Марья" талантливо использованы разнообразные народные представления о русалках. Марью, сестру Ивана, русалки затягивают в озеро и превращают в липку. "Царь водяной меня в жены взял, теперь я деревяница, а с весны опять русалкой буду", - жалуется сестра брату. Иван добывает Полынь-траву, бросает ее в лицо водяному и в липу - и Марья возвращается к нему. Сказка "Ведьмак" включает маленький эпизод похищения русалками месяца: "...ухватили голубой месяц и потащили в самую пучину. На дне речки стало светло, ясно и весело", что отражает известный фольклорный мотив связи русалок с луной.

Наряду с близкими фольклорно-этнографическим или романтическим западноевропейским образам, русская литература знает и сугубо авторские версии русалок.

Сергей Есенин, обратившись к традиционной для русской литературы теме трагического столкновения "детей природы" с носителями нового русского мыш-ления и новой культуры ("Цыгане" Пушкина, "Бела" Лермонтова, "Олеся" Куприна и т.д.), создает свой вариант образа "лесной русалки". Это Лимпиада, возлюбленная молодого охотника Карева, из повести "Яр".

Идиллические отношения есенинских героев продолжаются короткое время, пока оба они находятся в замкнутом пространстве леса, опоенные "яровым дурманом" и колдовской синью озера. Неизбежный конфликт возникает от невозможности Лимпиады расстаться со своим миром дикой природы, а Карева - отказаться от возврата в большой мир человеческой реальности. История могла бы восприниматься как прозаическая безделица поэта, если бы Есенин не придал ей смысл аллегории, в подтексте которой драма современной ему России, мятущейся между патриархальным, обращенным в прошлое, в предание, в эпический полусон (женское начало - Лимпиада, чьи "космы из веток сосен" крепко запутались в девственном лесу уходящей старины, чей образ - символ действенной жизни, безмерно расширяющей горизонты и сулящей новые ощущения, знания, техническое, социальное, духовное обновление (мужское начало - Карев). Трагедия, переживаемая крестьянской Россией, бросившейся, как в омут с головой, в индустриальный, урбанизированный XX века, недвусмысленно прочитывается за столь близкими каждому русскому фольклорными образами русалки и молодого охотника. И по логике народных суеверий, и по логике реальной российской действительности, и по законам литературного произведения, влюбленные обречены на трагическое расставание, ибо непреодолим конфликт между старым и новым.

К концу XIX - началу нынешнего века серьезные изменения претерпел литературный образ русалки-соблазнительницы.

Мотив, как бы в форме заклинания, своеобразного заговора тоскующей по любви женщины возникает у А.Блока ("Мой милый, будь смелым...", 1909); завораживающее обещание "Русалкою вольной / Явлюсь над ручьем" означает воистину русалочью любовь:

Нам вольно, нам больно,

Нам сладко вдвоем.

Нам в темные ночи

Легко умереть

И в мертвые очи

Друг другу глядеть. [ 25 : 7]

"Бесовская русалка" - возможно, самое подходящее определение натуры Людмилы Рутиловой из романа Ф.Сологуба "Мелкий бес". Невостребованная, нереализованная жажда любви; страшная, гнетущая, пропитанная сплетнями, суевериями и человеческой подлостью атмосфера жизни провинциального российского обывателя превратили "Людмилочку" - по природе веселую, жизнерадостную, созданную для настоящей любви и брака девушку - в дикую извращенную "русалку", буквально набрасывающуюся на молоденького гимназиста. Сцены обольщения Саши Пыльникова вводят чрезвычайно важную для романа тему непотребного маскарада, с одной стороны, напоминающего ритуальное "бесовство" святочных ряженых, с другой - расширенного Сологубом до масштабов всей России, если не Европы, кануна "неслыханных перемен, невиданных мятежей".

Ставший к концу XIX столетия своего рода штампом мотив завлечения юноши красавицей русалкой закономерно привел к пародиям. Едва ли не первое произведение подобного типа, еще не пародия, но уже откровенный перевод из высокой романтики в шутку, иронию - это стихотворение А.С.Пушкина "Русалка". Двадцатилетний поэт легко, играючи соединяет два далеких друг от друга мотива: серьезный житийный (искушение монаха) и "подлый", суеверный (прельщение русалкой мужчины), создав изящную, с хитрой улыбкой историю на тему "Любви все возрасты покорны". И если в лицейском "Монахе" бес, соблазнявший праведника юбкой, был побежден, то теперь святой отец оказался во власти нечисти женского пола.

Здесь все не соответствует романтическому, житийному и фольклорному канону: на месте юноши - старик, копающий себе могилу; русалка - не поет, не расчесывает волосы, а просто молча сидит "у брегов"; да и в самом описании русалки, как бы дразня читателя, соседствуют поэтические строки: "...легка, как тень ночная, Бела, как ранний снег холмов" - со сниженной, почти прозаической фразой: "Выходит женщина нагая". Два дня боролся сам с собой монах, а на третий (как и положено в фольклорной эстетике) он исчез: "Монаха не нашли нигде, И только бороду седую Мальчишки видели в воде". Конец, надо сказать, вовсе не соответствует счастливому фольклорному финалу, согласно которому герой должен с третьей попытки добиться успеха. По-видимому, героиней для Пушкина являлась русалка, а не старик праведник.

Блестящий пародист Александр Измайлов, использовавший прием "кривого зеркала", саркастичен и в некоторой степени груб, когда виртуозно снижает и доводит до крайнего комизма экзотические и эротические стихи К.Бальмонта. Пародия "Любовь инфернальная" датирована 1900 годом. Она спровоцирована Бальмонтом, но имеет в виду широкий круг русской интеллигенции, ударившейся в пропаганду (кто на деле, кто на словах) свободной любви с острыми ощущениями: "Мне опостылели тела людские, Хочу русалок из бездн морских..." Приманивающая смехом наивных крестьянских парней и мужиков русалка пр-стонародных верований пришла бы в великое изумление, узнай она о таких покушениях на свою морскую сестру со стороны определенной части представителей сильного пола.

Город и высокая поэзия, город и вольная стихия, город и наивная вера в одушевленные силы природы, по мысли многих русских интеллигентов рубежа XIX-XX столетий, казались вещами несовместными. Город убивает поэзию - и русалки превращаются в продажных женщин или в пошлую ярмарочную забаву. Последнее отражено М.Горьким в "Жизни Клима Самгина":

"На базаре живую русалку показывали, поймана в реке Тигре, сверху женщина, а хвост - рыбий, сидит в ящике с водой, вроде корыта, и когда хозяин спрашивает, как ее звать и откуда она родом, она отвечает скучно: Сарра из Самары. С двумя ерами, а то и тремя. Плечи голые и в прыщах, точно бы у человека. Многие не верят, что настоящая, а Базунов даже кричал, что Самара на Волге, а не на Тигре, и что Тигр-река давно в землю ушла. А русалкин хозяин объяснил, что Самарой называется Самария, про которую в Евангелии писано, где Иисус Христос у колодца вел беседу с женщиной семи мужей. Базунов сконфузился, погрозил ему кулаком и ушел..."

Рубеж веков - очередное для России смутное время - породил не только поэзию контрастов, эпатажа, но и мучительной тоски по невозвратно уходящему. Почти одновременно с А.Измайловым вспоминает русалку Ф.Сологуб, в одном из стихотворений которого с ней связана грусть, сожаление по чему-то светлому, чудесному, отвергнутому рациональным, ориентированным на "матерьялистские" идеи и дела, политизированным, отсюда - "преступно бездушным и безнравственным":

Покрыла зелень ряски

Пустынный, старый пруд, -

Я жду, что оживут

Осмеянные сказки:

Русалка приплывет,

Подымется, нагая,

Из сонной глади вод

И запоет, играя

Зеленою косой,

А в омуте глубоком

Сверкнет огромным оком

Ревнивый водяной...

Но тихо дремлет ряска;

Вода не шелохнет, -

Прадедовская сказка

Вовек не оживет.. [ 24: 5]

Настоящие русалки и в самом деле уходили из верований и поэзии со стареющим XIX веком, задерживаясь порой в сказочно-мифологическом сознании или у неисправимых идеалистов. В 1911 году молодая Анна Ахматова, болезненно ощущая "бег времени", как бы прощаясь с детством и юностью, написала:

Над засохшей повиликою

Мягко плавает пчела:

У пруда русалку кликаю,

А русалка умерла. [ 25: 8]