Моделирование сказок как средство развития связной монологической речи у детей старшего дошкольного возраста

Печерская И.И.

Павловский филиал ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж»

Связная монологическая речь – это произвольная, преднамеренная речь, требующая от говорящего тщательного подбора языковых средств – слов и грамматических конструкций – для более точного выражения суждений, мыслей, чувств, своего отношения к предмету высказывания.

Овладение связной монологической речью детьми старшего дошкольного возраста связано с усложнением разных видов деятельности (речевой, исследовательской, интеллектуальной и других) и формами общения со взрослыми и сверстниками, поэтому и возникает у них потребность, желание поделиться мыслями, чувствами о новом, раскрыть особенности увиденного объекта (явления, события) с разных сторон, что предполагает наличие знаний о закономерностях и умений оформления развернутого высказывания (текста).

Как показали результаты изучения исследования Ушаковой О.С., старшие дошкольники имеют представления о связности и цельности текста (монолога), осознают произвольность своей речи, вычленяют ее компоненты, признаки, используют в своих высказываниях формальные средства связи (преимущественно цепную связь, выраженную местоимениями, лексическим повтором, синонимами) [22, с. 95].

Вместе с тем складывающиеся у детей старшего дошкольного возраста обобщенные приемы абстрагирования значимых признаков текста (начало, середина, конец) позволили нам изучить их с помощью моделирования. Традиционно моделирование рассматривается как категория теории познания. По словам Штоффа В.А., моделирование – это исследование каких- либо явлений, процессов или систем объектов путем построения и изучения их моделей, это одна из категорий теории познания. Существуют определенные требования к модели: четко отражать основные свойства и отношения, которые являются объектом познания, быть аналогичной изучаемому объекту; быть простой для восприятия и доступной для создания и действий с ней; ярко и отчетливо передавать те свойства и отношения, которые должны быть освоены с ее помощью; облегчать познание.

Являясь средством получения новых знаний, моделирование представляет собой специфическое орудие опосредованного изучения объектов действительности. В качестве модели, по мнению Штоффа В.А., подразумевается представляемая или материально реализуемая система, которая, отображая или воспроизводя объект исследования, способна замещать его так, что ее изучение даст нам новую информацию об этом объекте [28, с. 30].

Модель выполняет разные функции (по А.А. Леонтьеву): функцию схемы ориентировочной основы действия; функцию внешней опоры; выступает как заместитель объекта изучения. Модели различаются по видам средств, используемых при их построении. Выделяют три вида моделей: предметные, предметно-схематические и графические.

Предметная модель имеет вид физической конструкции предмета, аналогична предмету, воспроизводит его главнейшие части, конструктивные особенности, пропорции и соотношения частей в пространстве.

Предметно-схематическая модель позволяет выделить в объекте познания существенные компоненты, связи между ними обозначаются при помощи предметов-заместителей и графических знаков.

В качестве условных заместителей (элементов модели) могут выступать символы разнообразного характера: геометрические фигуры; изображения предметов (условные пиктограммы); планы и условные обозначения, используемые в них; контрастная рамка – прием фрагментарного рассказывания и многие другие. Модели помогают не только наглядно представить какой-либо объект, но и модифицировать (видоизменить) его, экспериментировать с ним.

В исследовании Семеновой Н.В., например, в качестве средства, знакомящего детей старшего дошкольного возраста со структурой речи-рассуждения и позволяющего применить приобретенные навыки в речевой практике, используется модель в виде пирамиды из трех колец:

пирамидка из трех колец, в которой нижнее кольцо — это тезис, среднее — доказательство, верхнее кольцо — вывод (Рисунок 1.1).

Вывод

Доказательство

Тезис

Рисунок 1.1 – Модель речи-рассуждения в виде пирамиды из трех колец

2) ряд из трех геометрических фигур: круг — это тезис, прямоугольник — доказательство, треугольник — вывод (Рисунок 1.2).

Рисунок 1.2 - Модель речи-рассуждения в виде ряда из геометрических фигур

ромашка: серединка ромашки — это тезис, лепестки — аргументы, доказательства (каждый лепесток — один из аргументов) (Рисунок 1.3).

Рисунок 1.3 – Модель речи-рассуждения в виде ромашки

Введение рассмотренных моделей в речевую практику ребенка-дошкольника требует от него сформированного умения анализировать, абстрагировать особенности предметов, явлений, замещать объекты, устанавливать между ними непосредственные связи, которые формируются в процессе познавательной деятельности и связаны с дифференцированным восприятием, образным мышлением, способствуют возникновению монологических высказываний.

Моделирование сказок, включающее анализ текста, применение модели, оказывает положительное влияние на развитие осознания собственного связного монологического высказывания, на понимание значения каждого элемента структуры (начало, середина, конец) и использование этих знаний в самостоятельном словесном творчестве.

Моделируя сказку, дети старшего дошкольного возраста могут сопровождать повествование, описание, рассуждение условными картинками-символами. Процесс ознакомления ребят с картинно-схематической моделью подробно описан в работах Венгера Л.А., который происходит так: у дошкольников формируют умения делить произведение на смысловые части, давать им заголовок и делать соответствующую зарисовку картины. С целью развития связной монологической речи используются схематические изображения персонажей и выполняемых ими действий.

Распространенной моделью в этом случае является круг, разделенный на три неравные подвижные части, каждая из которых изображает начало, основную часть и конец сказки. Сначала модель выступает как изображение структуры воспринимаемого текста, а затем как ориентир для самостоятельного моделирования сказочного повествования (исследование Смольниковой Н.Г.).

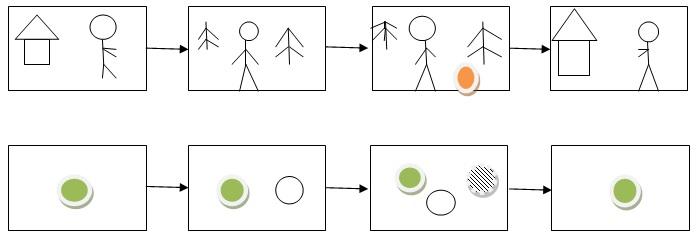

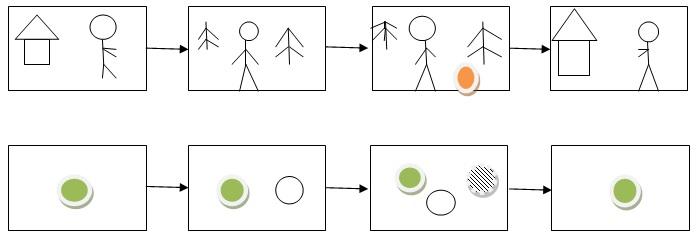

В качестве условных обозначений при моделировании сказок (Венгер Л.А., Дьяченко О.М.) могут использоваться также схематические изображения человечка, животного, дерева, домика, кровати и так далее. Позже вводятся обобщенные заместители в виде геометрических фигур (кружки, треугольники, квадраты и другие), которые могут быть разного цвета. Первоначально цвет несет изобразительную нагрузку (козлик — серый кружок, лиса — оранжевый), а позже — смысловую: «плохие персонажи» замещаются фигурами темного, мрачного цвета, «хорошие» — яркими (Рисунок 1.4).

Рисунок 1.4 – Пример картинно-схематической модели повествования (Венгера Л.А., Дьяченко О.М.)

Сначала создается картинно-схематический план смысловой последовательности частей прослушанных текстов сказочных произведений,

затем осуществляется формирование умений строить модель из готовых элементов в виде карточек с нарисованными заместителями персонажей, которые соединены между собой стрелками, далее дети передают содержание сказки по предложенной модели. Постепенно у дошкольников формируются обобщенные представления о логической последовательности текста, на которые они ориентируются в самостоятельной речевой деятельности [32].

Ткаченко Т.А. считает, что для замещения слов и словосочетаний, стоящих в начале каждой части текста сказки можно использовать абстрактные символы - геометрические формы: кружок – начало сказки, прямоугольник – основная часть, треугольник – концовка; функции заместителей детям объясняются. Сначала дошкольники обретают умения конструирования таких моделей на готовых текстах известных сказок, затем развивают навыки воспринимать, анализировать и воспроизводить новые тексты с опорой на модель и, наконец, сами создают свои сказочные повествования, описания и рассуждения с опорой на картинки-заместители [21, с. 19].

В работах Ланниковой А.Б. предлагается применять модели для знакомства детей не только со структурой и содержанием сказочного повествования, но и с цепной, последовательной межфразовой связью. В этом виде моделей также используются «рамки» и их соединяющие стрелки. Каждое предложение в этих моделях помещается на отдельной строке, а связь предложений легко «читается» по стрелкам и по повторяющимся изображениям [34].

При изучении научно-методической литературы нами было отмечено, что в процессе работы с моделью старшие дошкольники приходят к пониманию того, что при нарушении какой-либо из частей модели повествование будет неполным, несвязным. Использование моделирования сказок позволяет сформировать у детей осознание логики текста, обусловленность его частей, а также применить эти знания в самостоятельном словесном творчестве, в других видах деятельности.

Дошкольники активны от природы, любят не только слушать сказки, но действовать и творить, опираясь на них. Эта способность была подмечена итальянским писателем Джанни Родари и легла в основу его знаменитого пособия «Грамматика фантазии». Используя сказочную тематику, Дж. Родари разработал серию игр, игровых упражнений и приемов для развития связной монологической речи, мышления, воображения детей дошкольного возраста, среди которых наше внимание привлекло опорное моделирование с применением карт Проппа.

«Карты Проппа» – это такие карточки, на которых изображен условный или карикатурный рисунок, по которым ребята узнают события и эпизоды сказки. Одна карта – это и есть определенное событие сказки. Сказочных ситуаций или функций 20: 1 – запрет; 2 - нарушение запрета; 3 – вредительство; 4 - отъезд героя; 5 – задача; 6 - встреча с дарителем; 7 - волшебные дары или волшебное средство; 8 - появление героя; 9 - вредитель или антигерой; 10 – борьба; 11 – победа; 12 - возвращение домой; 13 - прибытие домой; 14 - ложный герой; 15 - трудные испытания; 16 - ликвидация беды; 17 - узнавание героя; 18 - изобличение ложного героя; 19 - наказание ложного героя; 20 - свадьба или счастливый конец.

Дж. Родари отмечает, что «преимущество карт Проппа очевидно, каждая из них - целый срез сказочного мира. Каждая функция изобилует перекличками с собственным миром ребенка». То есть каждая из представленных в сказке функций помогает дошкольнику разобраться в самом себе и в окружающем его мире людей. Целесообразность карт Проппа состоит в том, что:

- наглядность и красочность их использования позволяют ребенку удерживать в памяти гораздо большее количество информации, а значит, и продуктивнее использовать ее при моделировании сказок;

- представленные в картах функции являются обобщенными действиями, понятиями, что позволяет дошкольнику абстрагироваться от конкретного поступка, героя, ситуации и прочее, а, следовательно, у него интенсивнее развивается абстрактное и логическое мышление;

- карты стимулируют развитие внимания, восприятия, фантазии, творческого воображения, волевых качеств, обогащают эмоциональную сферу, активизируют связную монологическую речь, обогащают словарь, способствуют поисковой активности, позволяют наладить полноценные взаимоотношения со сверстниками [35].

Карты Проппа оказывают неоценимую помощь в сенсорном развитии детей, так как их воздействие распространяется на все органы чувств, включая тактильные анализаторы. Ребенок выступает не просто в роли пассивного наблюдателя, слушателя, а является энергетическим центром творческой деятельности, создателем оригинальных литературных произведений.

На первом этапе знакомят детей с содержанием, композицией, жанром сказки (зачин, основная часть, концовка). На втором этапе происходит обыгрывание следующих ситуаций: «Чудеса в решете»; «Кто на свете всех злее?»; «Образ-рисунок» (перекодирование образа в рисунки). На третьем этапе идет знакомство с обозначениями карт Проппа. На четвёртом этапе предлагается старшим дошкольникам пересказать содержание сказки, опираясь на карты Проппа. На пятом этапе дошкольники моделируют собственные сказочные истории, опираясь, на схематические изображения.

Использование карт Пропп в процессе моделирования сказок предоставляет возможность развивать у детей художественный вкус, языковую культуру, творческое и активное отношение к жизни, любовь к народному искусству и литературе, а также способствует формированию связной монологической речи. Связное высказывание как продукт деятельности ребенка позволяет судить о том, насколько глубоко он владеет выразительными средствами (сравнениями, эпитетами, метафорами, синонимами и другими). Умение употреблять слова и словосочетания сообразно контексту речевой ситуации создает предпосылки для свободного и гибкого обращения с языковыми средствами при построении монологического высказывания в процессе творческой речевой деятельности. Творческое рассказывание предполагает формирование у детей старшего дошкольного возраста навыков составления сказок по силуэтным изображениям. В качестве элементов модели ребенку предъявляются силуэты животных, растений, людей или природных явлений (снег, дождь и так далее). Взрослый задает начало сказки и предлагает продолжить ее, опираясь на силуэтные изображения. Особенность данных элементов в том, что силуэтные изображения, в отличие от картинного материала, задают определенный обобщенный образ, не раскрывая его смыслового содержания.

Определение характера, настроения, даже внешнего вида героя – прерогатива самого ребенка. Дети наделяют силуэты предметов определенными смысловыми качествами. На последующих этапах ребенок сам придумывает сюжет сказки по заданной теме, выбирая силуэты для модели в соответствии со своим замыслом. По мере овладения навыком моделирования дети используют вместо развернутой предметной модели - обобщенную, содержащую только ключевые моменты.

Происходит свертывание модели, переход в ее заместители. Элементами модели-заместителя являются схематичные зарисовки, сделанные детьми по ходу слушания сказки. Рассказывая сказки с помощью приема моделирования, старшие дошкольники формируют грамматически правильную речь, богатую сложными предложениями, с разнообразной лексикой: глаголами, определяющих действие, прилагательными, характеризующими персонажей, наречиями, что способствует осмыслению выразительных деталей текста, слиянию образных, эмоциональных и логических компонентов. Дети обращают внимание на художественную форму, выражающую содержание, замечают не только богатство родного языка, но и постепенно осваивают его, обогащают свою речь образными выражениями, литературными оборотами, пользуются ими при выражении своих мыслей и чувств в непринужденной обстановке, в повседневном общении.

Таким образом, мы пришли к выводу, что моделирование сказок является эффективным способом решения проблемы развития связной монологической речи и интеллекта ребенка. Дети формируют навыки обобщенно представлять существенные признаки предметов, соотносить их связи и отношения в реальной действительности. Наличие зрительного плана в виде моделей-заместителей делает содержание смоделированных сказок связными и последовательными. Усвоение различных форм символизации и приемов наглядного моделирования помогает дошкольнику выражать свою объективную позицию по отношению к действительности, служит основанием для последующего развития его познавательных и творческих способностей.

Запоминание дошкольниками стилевых формул сказочного содержания ведет к закладыванию знаний о способах и средствах связи между предложениями и структурными частями высказывания, что является необходимым компонентом развитой связной монологической речи. В процессе моделирования сказок дети овладевают умениями и навыками использования в речевой практике средств художественной выразительности, правильного построения простых и сложных предложений, подбора сравнений, эпитетов, синонимов и антонимов к словам, восприятия и понимания художественной информации.

Работа над моделированием сказки способствует совершенствованию звуковой стороны речи в сфере произношения, лексико-грамматических средств языка, расширению словарного запаса. Наряду с быстрым ростом словаря идет практическое овладение более сложными формами предложения, грамматическим строем родного языка. Старшие дошкольники активно участвуют в беседе по содержанию смоделированных сказочных повествований, рассуждают, довольно мотивированно и аргументированно отстаивают свое мнение, сочиняют свое словесное произведение, что является показателем развитой связной монологической речи.

Список использованных источников

Алексеева, М.М. Методика развития речи и обучения родному языку дошкольников / М.М. Алексеева, В.И. Яшина. – М.: Академия, 2000. – 400 с.

Бизикова, О.А. Развитие монологической речи у дошкольников / О.А. Бизикова. – Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 2014. – 235 с.

Винокур, Т.Г. Монолог / Т.Г. Винокур. – изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Дрофа, 1998. - С. 240.

Выготский, Л.С. Мышление и речь / Л.С. Выготский. - изд. 5-е, испр. – М.: Изд-во «Лабиринт», 1999. – 352 с.

Гвоздев, А.Н. Очерки по стилистике русского языка / А.Н. Гвоздев. - М.: Просвещение, 1965. - 408 с.

Глухов, В.П. Наши дети учатся сочинять и рассказывать / В.П. Глухов, Ю.А. Труханова. – М.: АРКТИ, 2004. – 24 с.

Гуськова, А.А. Развитие монологической речи детей 5-6 лет / А.А. Гуськова. – Волгоград: Учитель, 2011. – 151 с.

Гуткович, И.Я. Приемы РТВ в обучении составлению сказок дошкольников / И.Я. Гуткович // Использование элементов ТРИЗ в обучении дошкольников и младших школьников: тезисы докладов региональной научно - практической конференции (г. Челябинск, 5 - 6 июня 1998 г.). – Челябинск, 1998. - С. 13-15.

Карманова, Е.Ю. Развитие связной монологической речи детей старшего дошкольного возраста / Е.Ю. Карманова // Наука и современность. – 2011. - № 11. – С. 167.

Леонтьев, А.А. Язык, речь, речевая деятельность / А.А. Леонтьев. - М.: Просвещение», 1969 – 214 с.

Леонтьев, А.А. Высказывание как предмет лингвистики, психолингвистики и теории коммуникации / А.А. Леонтьев. – М.: Просвещение, 1979. – 204 с.

Леушина, А.М. Развитие связной речи у дошкольников / А.М. Леушина. - М.: ЛГПИ им Герцена, 1941.- 214 с.

Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. - СПб: Издательство «Питер», 2004 - 487 с.

Сидорчук, Т.А. Технологии развития связной речи / Т.А. Сидорчук, Н.Н. Хоменко. – М.: Академия, 2004. – 304 с.

Сказки, придуманные детьми // Ребенок в детском саду. – 2002. - № 4. – С.51.

Смольникова, Н.Г. Развитие связной речи детей старшего дошкольного возраста / Н.Г. Смольникова // Педагогическое образование и наука. - 2011. - № 12. – С. 21 – 23.

Сохин, Ф.А. Психолого-педагогические основы развития речи дошкольников / Ф.А. Сохин. – М.: Изд-во Московского психолого-социального института, 2002. – 224 с.

Стародубова, Н.А. Теория и методика развития речи дошкольников / Н.А. Стародубова. – М: Академия, 2014. – 256 с.

Текучев, А.В. Методика русского языка в средней школе / А.В. Текучев. – М., 1980, – 231с.

Тихеева, Е.И. Развитие речи детей (раннего и дошкольного возраста) / Е.И. Тихеева. – М.: Просвещение, 2003. – 111 с.

Ткаченко, Т.А. Использование схем в составлении описательных рассказов / Т.А. Ткаченко // Дошкольное воспитание. - 1990. - № 10. – С. 16 – 21.

Ушакова, О.С. Методика развития речи детей дошкольного возраста / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: Гуманит. ИЦ «ВЛАДОС», 2008. – 287 с.

Федоренко, Л.П. Методика развития речи детей дошкольного возраста / Л.П. Федоренко, Г.А. Фомичева, В.К. Лотарев, А.П. Николаевича. - М.: Просвещение, 1984. – 240 с.

Челышева, А.А. Использование метода наглядного моделирования в работе по развитию связной речи у дошкольников с ОНР (II-III уровень) / А.А. Челышева // Актуальные задачи педагогики: материалы IV междунар. науч. конф. (г. Чита, октябрь 2013 г.). – Чита: Изд-во «Молодой ученый», 2013. – С. 104-106.

Чиркина, Г.В. Основы логопедической работы с детьми / Г.В. Чиркина. - М.: АРКТИ, 2003. - 240 с.

Шадрина, Л.Г. Развитие речи-рассуждения детей 5-7 лет / Л.Г. Шадрина, Л.В.Семенова. – М.: Сфера, 2012 . – 65с.

Шорохова, О.А. Играем в сказку. Сказкотерапия и занятия по развитию связной речи дошкольников / О.А. Шорохова. – М.: ТЦ «Сфера», 2008. – 208 с.

Штофф, В.А. Моделирование и философия / В.А. Штофф. - М.: Наука, 1966. — 302 с.

Айдакова, А.В. Формирование связной речи детей посредством моделирования [Электронный ресурс] / А.В. Айдакова// Социальная сеть работников образования nsportal.ru. - Режим доступа: http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/09/11/ formirovanie-svyaznoy-rechi-detey-posredstvom-modelirovaniya.

Бовкун, Т. Развитие связной монологической речи детей посредством метода наглядного моделирования [Электронный ресурс]: учебные материалы для детского сада и школы международного образовательного портала (свидетельство СМИ: № ФС 77-57008) / Т. Бовкун. - Режим доступа: http://www.maam.ru/detskijsad/razvitie-svjaznoi-monologicheskoi-rechi-detei-posredstvom-metoda-nagljadnogo-modelirovanija.html.

Вагнер, К.Р. Моделирование как средство развития связной речи у детей с общим недоразвитием речи [Электронный ресурс] / К.Р. Вагнер // Вестник Шадринского государственного педагогического университета. – 2016. - № 1 (29). – С. 101-106. - Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/modelirovanie-kak-sredstvo-razvitiya-svyaznoy-rechi-u-detey-s-obschim-nedorazvitiem-rechi/viewer

Горбунова, Т. Метод наглядного моделирования [Электронный ресурс]: учебные материалы для детского сада и школы международного образовательного портала (свидетельство СМИ: № ФС 77-57008) / Т. Горбунова. - Режим доступа: http://www.maam.ru/detskijsad/metod-nagljadnogo-modelirovanija.html.

Еремеева, И.А. Проблемы и особенности развития связной монологической речи у детей дошкольного возраста. Обучение различным видам монологической речи [Электронный ресурс] / И.А. Еремеева. - Режим доступа: http://ext.spb.ru/2011-03-29-09-03-14/100-russian/1069-2012-03-25-23-18-16.html.

Ланникова, А.Б. Метод моделирования сказок как средство развития речи детей старшего дошкольного возраста [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.Б. Ланникова. - Режим доступа: http://www.blyo.ru/referaty_ po_pedagogike/ uchebnoe_posobie_metod_modeliro vaniya.html.

Родари, Дж. Грамматика фантазии : Введ. в искусство придумывания историй [Электронный ресурс]: учеб. / Дж. Родари. – М.: Прогресс, 1990. – 191 с. - Режим доступа: https://search.rsl.ru/ru/record/01001519730

Соснина, И. Развитие связной речи детей старшего дошкольного возраста через знакомство со сказкой с использованием метода моделирования [Электронный ресурс]: учебные материалы для детского сада и школы международного образовательного портала (свидетельство СМИ: № ФС 77-57008) / И. Соснина. - Режим доступа: http://www.maam.ru/detskijsad/ razvitie-svjaznoi-rechi-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta-cherez-znakomstvo-so-skazkoi-s-ispolzovaniem-metoda-modelirovanija.html.

5