Урок по теме « Виды корней. Типы корневых систем»

Цели и задачи: сформировать у школьников понятие о развитии корня из зародышевого корешка; познакомить учащихся с функциями корней; изучить особенности строения корневых систем двудольных и однодольных растений; прививать практические навыки по их определению и распознанию.

Оборудование: интерактивная доска, диск «Биология 6 – 9», учебник В. В. Пасечник «Биология Бактерии Грибы Растения»

Ход урока.

организационный момент.

опрос домашнего задания.

На карточках даны утверждения, если вы согласны, то ставите «+», если нет – «-» (первый уровень – на оценку «хорошо»)

семя – зачаточное растение

в зародыш семени входит корешок, стебелёк, почечка.

в зародыш семени входит корешок, стебелёк, почечка и семядоли.

семенная кожура выполняет функцию защиты зародыша.

в состав однодольного семени входит одна семядоля.

однодольные семена всегда имеют хорошо развитый эндосперм

в состав двудольного семени входят две семядоли.

все двудольные семена всегда имеют хорошо развитый эндосперм

в однодольном семени легко снимается семенная кожура

у двудольных семян кожура гладкая и блестящая.

привести 5 примеров однодольных растений

привести 5 примеров двудольных растений

Второй уровень – на оценку «отлично»

Можно ли утверждать, что все двудольные семена имеют хорошо развитые семядоли и не имеют эндосперма. Ответ проиллюстрируйте примерами растений.

почему жаренные семечки чистить гораздо легче, чем сырые?

объяснение нового материала.

Тело первых вышедших на сушу растений ещё не было расчленено на побеги и корни. Оно состояло из ответвлений, одни из которых поднимались вертикально, а другие прижимались к почве и поглощали воду и питательные вещества. Несмотря на примитивное строение, эти растения были обеспечены водой и питательными веществами, так как имели небольшие размеры и жили около воды.

В ходе дальнейшей эволюции некоторые ответвления стали углубляться в почву и дали начало корням, приспособленным к более совершенному питанию. Это сопровождалось появлением тканей. Образование корней было крупным эволюционным достижением, благодаря которому растения смогли осваивать более сухие почвы и образовывать крупные побеги, поднятые вверх к свету.

Теперь несколько интересных фактов.

Одно растение ржи в фазу колошения имеет 13 835 135 корней, общей длиной 619 км

Общая площадь всех корней у одного растения ржи составляет 225 метров квадратных.

Ребята, мы с вами начинаем изучать первый вегетативный орган высших растений – это корень. Давайте вместе сформулируем определение и функции корня.

Корень – подземный орган высших растений (запись в тетрадь)

Слайд №1 (приложение)

Функции корня:

удерживает растение в почве

поглощает воду и минеральные вещества из почвы

запас питательных веществ.

Теперь мы переходим к видам корней.

Слайд № 2.

Чертим на доске схему: (окончания выделяю)

Корни

Корни

г лавный боковые придаточные

лавный боковые придаточные

Корни делятся на три вида – главный, боковые и придаточные. Ребята, я предлагаю вам дать определение этим видам корней, не заглядывая в книгу. Ваш жизненный опыт позволяет вам это сделать, попробуйте способ аналогии. Сразу обращаю ваше внимание на то, что главный корень единственный.

Ребята быстро дают определение «главный корень» (на уроке «Семя» я неоднократно говорила, что из корешок зародыша развивается первым и превращается в главный корень), определение «боковой» даётся тоже быстро (по аналогии – растущий в бок), уточняем, что от главного корня. С придаточными небольшая заминка, понятно, что от слова «придаток», но связать с корнями не очень получается. Но всё равно учебник не открываем, продолжаем думать. Показываю на интерактивной доске «дыхательные корни монстеры», ребята дают определение «корни, которые отходят от стебля». Открываем учебник, смотрим на рисунок «виды корней», Удостоверяемся, что определение дано правильно. Делаем записи в тетради.

Корни

Корни

г лавный боковые придаточные

лавный боковые придаточные

развивается из отходят от главного отходят от нижней части

корешка зародыша стебля (как правило)

Теперь закрепляем материал по интерактивной доске, показываю вид корня, ребята называют его. Сначала материал похож на рисунок в учебнике, но потом я усложняю и показываю корни моркови, свеклы, брюквы и прошу определить их вид. Выясняем, сто корни не всегда выглядят одинаково, главный корень может иметь различную форму (морковь, свекла). Слайд № 3.

Переходим к корневым системам. Даём определение – это все корни растения (записываем в тетради)

Показываю слайд № 4 «развитие корневой системы», доказывающий, что корневая система развивается постепенно; первым появляется главный корень, а потом уже остальные корни, следующий слайд – «виды корневых систем». Смотрим на слайды и находим особенности корневых систем.

Слайд № 5 «Виды корневых систем».

Итак, мы начинаем изучать стержневую корневую систему. Смотря на объект самостоятельно находим отличительные признаки. Ребята говорят о том, что хорошо развит главный корень, что он похож на стержень; от главного корня отходят боковые. Задаю вопрос, как вы думаете, глубоко ли уходит стержневая корневая система? Кто, отдыхая в отпуске, дёргал одуванчики на огороде? Находятся такие и ответ готов ( уходит глубоко в землю). Показываю на интерактивной доске примеры растений с стержневой корневой системой и подчёркиваю, что она присуща двудольным растениям.

Теперь переходим к мочковатой корневой системе, на доске схема и выявляем особенности. Ребята допускают распространённую ошибку, говоря «главного корня нет». Это неверно, он может быть, но не будет сильно развитым. Как правило, главный корень отмирает на ранних стадиях развития и остаются хорошо развитые боковые и придаточные корни. Показываю примеры растений с мочковатой корневой системой и говорю о том, что такой вид присущ однодольным растениям. Вопрос к классу - как глубоко проникает мочковатая корневая система в почву? ( ответ – неглубоко). Следующий вопрос заставляет задуматься и вспомнить курс живой и неживой природы за 5 класс – если из бесструктурной почвы нужно сделать структурную какие растения вы бы посадили? Ответ обоснуйте. На доске одуванчик, ежа сборная, горошек мышиный, мятлик. Ответы расходятся (правильный – однодольные растения, такие как мятлик и ежа, т к мочковатая корневая система лучше оплетает частицы грунта, особенно в верхнем плодородном слое).

Можем ли мы управлять ростом и развитием корней?

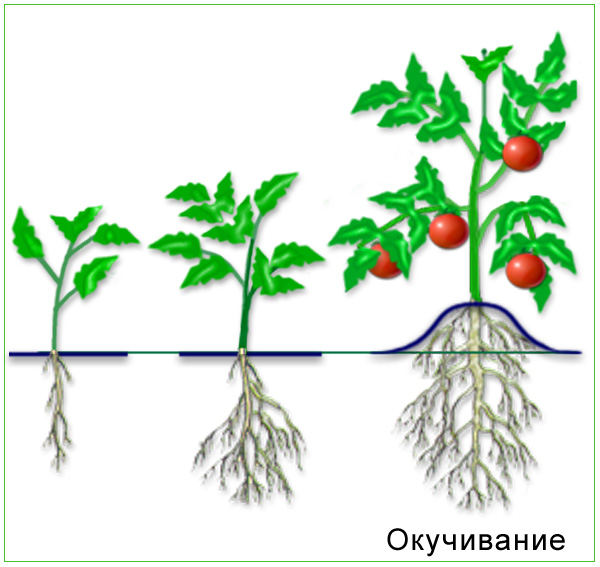

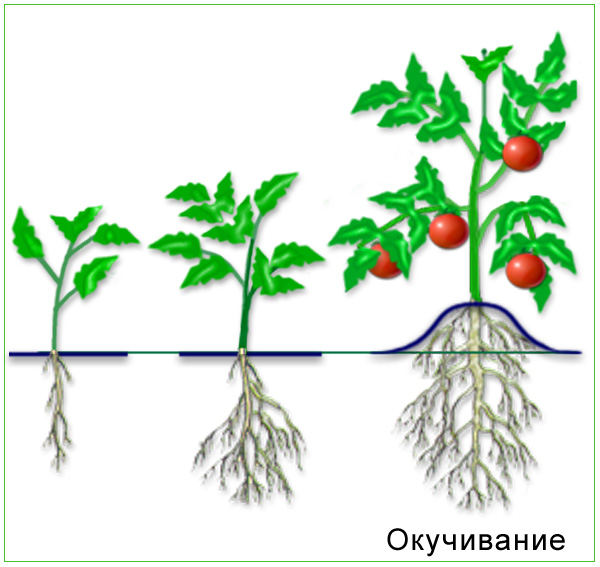

Слайд № 6 « Окучивание»

Дети опираясь на свой жизненный опыт (окучивание картофеля), отвечают на данный вопрос правильно: мы можем управлять ростом и развитием корней. При окучивании мы засыпает нижнюю часть стебля землёй, тем самым увеличиваем количество придаточных корней, которые располагаются в верхнем, самом плодородном слое земли.

4. закрепление нового материала.

Теперь чертим таблицу в тетради (лабораторная работа).

| растение | Тип корневой системы | Однодольные или двудольные | Какие типы корней развиты | Какие типы корней не развиты |

| Фасоль |

|

|

|

|

| Рожь |

|

|

|

|

| Мышиный горошек |

|

|

|

|

| Пшеница |

|

|

|

|

| одуванчик |

|

|

|

|

Растения показаны на интерактивной доске, дети самостоятельно заполняют таблицу.

5. Домашнее задание

Параграф 19 , обратить внимание на рисунки, это интересно.

Список литературы.

В. В. Пасечник «Биология Бактерии Грибы Растения», Дрофа, Москва, 2002

Л. А. Парфилова И. А. Шмарина Тематическое и поурочное планирование по биологии, 6 класс издательство «Экзамен», Москва 2006

Е. Голубева «Занимательное естествознание нескучный учебник», «Тригон», 1998

биология издательство «Эксмо», Москва, 2003

диск «Биология 6 -9», ООО «Кирилл и Мефодий».

Приложение.

Слайд № 1.

слайд № 2.

слайд № 3.

слайд № 4.

слайд № 5.

слайд № 6.

Тема урока «Условия произрастания корней. Видоизменения корней».

Цели и задачи: развивать понятия о взаимосвязи растительного организма со средой и обмене веществ в растении; систематизировать и углубить знания о строении и функциях корней; познакомиться с видоизменениями корней, с причинами метаморфозов.

Оборудование: интерактивная доска, диск «Биология 6 -9», ООО «Кирилла и Мефодия», учебник В. В. Пасечник «Биология Бактерии Грибы Растения»

Ход урока.

организационный момент

проверка домашнего задания.

Индивидуальные карточки.

1 уровень – оценка «хорошо».

1. перечислить функции корня.

2. корень, который вырастает из зародышевого корешка, называется …….

3. от главного корня отходят ………. корни.

4. от нижней части стебля отходят ………корни.

5. все корни растения образуют …….. .

6. у стержневой корневой системы хорошо развит …….. корень.

7. стержневая корневая система характерна для ………… растений.

8. у мочковатой корневой системы развиты …….. и ……… корни.

9. мочковатая корневая система характерна для ……….. растений.

10. у одуванчика и яблони ……….. корневая система.

2 уровень – оценка «отлично».

1. Правильно ли утверждение, что мочковатая корневая система никогда не имеет главного корня. Ответ поясните.

2. Как можно увеличить число придаточных и боковых корней у растения? Когда мы это делаем?

3. объяснение нового материала.

В 6 классе постепенно начинаю практиковать небольшие лекции (на 10 минут), после этого ребята заполняют неоконченные схемы, подписывают готовые рисунки, заканчивают предложения по материалам лекции или заполняют таблицы. Стараюсь сделать так, что материал лекции чуть соприкасался с текстом учебника, иначе смысл лекции практически потерян и ребята зная, что можно найти материал в тексте учебника перестают внимательно слушать. Как проверку практикую взаимоконтроль по «ключу».

Мини – лекция «Видоизменения корней».

Для демонстрации наглядного материала использую интерактивную доску.

слайд № 1 «корнеплоды». Видоизменённый сочный корень. В образовании корнеплода участвуют главный корень и нижняя часть стебля. Большинство корнеплодных растений двулетние, корнеплоды используются в пищу. Дополнительная функция – запас питательных веществ для прорастания побега на второй год жизни. К корнеплодам относятся брюква, морковь, свекла, репа. Теперь объясните мне выражение «проще пареной репы». Отгадайте загадки.

Скромная девица

В сарафан рядится,

Сарафан красный,

Длинный, атласный,

Спряталась краса –

Да торчит коса.

(морковь)

Скакала кобыла

Зелёным хвостом била

В пропасть упала,

Да в земле застряла,

А хвост снаружи остался.

(свёкла)

слайд № 2 «корнеклубни». Корнеклубни образуются в результате утолщения боковых и придаточных корней, могут служить способом вегетативного размножения растений. В них откладывается запас питательных веществ. Корнеклубни развиты у батата («сладкий картофель» - употребляют в пищу), у георгина.

следующий вид корней – это корни – прицепки. Своеобразные придаточные корни. При помощи этих корней растение «приклеивается к любой опоре». Эти корни не любят солнечного света и поэтому ищут тень и «залезают» в любые расщелины. Корни – прицепки имеет плющ, который используется как декоративное украшение стен (особенно в Англии).

слайд № 3 «ходульные корни или корни – подпорки». Это придаточные корни, которые отрастают по мере роста боковых побегов. Такие корни развиты у баньяна.

слайд № 4 «воздушные корни». Это боковые корни, растут вниз. Хорошо развиты у растений экватора и тропиков . Поглощают дождевую воду и кислород из воздуха. Особенно хорошо развиты у орхидей, которые в экваториальном поясе растут на деревьях.

Микориза или грибокорень. Мы знакомились с микоризой при изучении грибов. Давайте вернёмся и вспомним материал на стр. 39 рисунок 22. Сожительство корней высших растений с гифами грибов. При таком симбиозе растение получает от гриба воду с растворёнными в ней питательными веществами, а гриб – органические вещества. Микориза характерна для корней многих высших растений, особенно древесных – берёзы, осины. Грибные гифы, оплетающие толстые одревесневавшие корни деревьев и кустарников, выполняют функции корневых волосков.

Отгадываем загадку.

Под осиною ребятки

Бегают-играют в прятки,

Где один покажется –

Там и другой окажется.

(подосиновик)

слайд № 5 «бактериальные клубеньки на корнях бобовых». Симбиоз бобовых растений, таких как горох, фасоль, соя, с азотфиксирующими бактериями – представляют собой видоизменённые боковые корни, приспособленные к симбиозу с бактериями. Бактерии проникают через корневые волоски внутрь молодых корней и вызывают у них образование клубеньков. При таком симбиотическом сожительстве бактерии переводят азот, содержащийся в воздухе, в минеральную форму, доступную для растений. А растение, в свою очередь, предоставляют бактериям особое местообитание, в котором отсутствует конкуренция с другими видами почвенных бактерий. Семена бобовых растений очень богаты белком (использование в пищу), а растения при отмирании обогащают почву азотом. На каждом гектаре почв, занятом бобовыми растениями, имеющими на корнях клубеньки, фиксируется от 100 до 250 кг атмосферного азота.

Дыхательные корни мы посмотрим на рисунке 71, стр. 99. Образуются у растений, растущих в условиях избыточного увлажнения. Выступающие над поверхностью воды корни богаты межклетниками, по которым воздух проходит вниз, к клеткам.

Разгадываем загадки.

Не наглядится,

Косы длинные

В воду опустила,

Над водой загрустила

(Ива)

обобщение нового материала.

Чертим таблицу и самостоятельно её заполняем. Видоизменение корней.

| Видоизменения корней | Примеры растений | Дополнительные функции |

| Корневые клубни |

|

|

| Корни - прицепки |

|

|

| Воздушные корни |

|

|

| Дыхательные корни |

|

|

| Корни - подпорки |

|

|

домашнее задание.

Параграф 21, заполнить таблицу, самостоятельно изучить материал «условия произрастания корней».

Литература.

В. В. Пасечник «Биология бактерии, грибы, лишайники», Дрофа, Москва, 2003

Л. А. Парфилова И. А. Шмарина Тематическое и поурочное планирование по биологии, 6 класс издательство «Экзамен», Москва 2006

Е. Голубева «Занимательное естествознание нескучный учебник», «Тригон», 1998

биология издательство «Эксмо», Москва, 2003

диск «Биология 6 -9», ООО «Кирилла и Мефодия».

Приложение.

Слайд № 1.

слайд № 2.

слайд № 3.

слайд № 4.

слайд № 5.

тема урока « Клеточное строение корня».

Цели и задачи: развивать понятия о клеточном строении корня; изучить зоны корня, их особенности в связи с выполняемой функцией.

Оборудование: интерактивная доска, диск «Биология 6 -9», ООО «Кирилла и Мефодия», микроскоп, микропрепарат «клеточное строение корня», таблица «Виды корней»

Ход урока.

организационный момент.

проверка домашнего задания (фронтальный опрос)

перечислите функции корня;

у доски на слайде покажите виды корней и дайте им определение (таблица «Виды корней»)

расскажите о развитии корневой системы (слайд № 1)

перечислите особенности мочковатой корневой системы;

перечислите особенности стержневой корневой системы;

перечислите растения с мочковатой корневой системой;

перечислите растения со стержневой корневой системой;

какое значение имеет окучивание растений

объяснение нового материала.

Ребята, сегодня мы изучаем очень сложную тему – это клеточное строение корня. На сегодняшнем уроке мы узнаем и запишем много новых терминов, будьте внимательны и собраны на уроке. Итак, мы начинаем.

Слайд номер 2.

Корневой чехлик длинной около 1 мм состоит из рыхлых тонкостенных клеток, которые постоянно заменяются новыми. У растущего корня корневой чехлик практически обновляется каждый день. Отслаивающиеся клетки образуют слизь. Теперь разберём значение слизи. Скажите, кто ходил босиком по сухой земле, не по песку, а именно по земле? Как вам ощущения? (дети отвечают, что сухая земля колючая и ходить по ней больно) Скажите, а корню надо преодолеть проблемы сухих и острых комочков почвы? (да) Если да, то тогда как? (за счёт клеток корневого чехлика). С этой проблемой мы разобрались, но есть ещё одна – большая плотность почвы. Как же её преодолевает корень? ( за счёт слизи, которая образуется из отмерших клеток корневого чехлика. Она уменьшает трение корня о землю). Теперь давайте обобщим функции корневого чехлика. Он защищает корень от повреждений, уменьшает силу трения о частички земли. Скажите, у каких корней лучше развит корневой чехлик и почему? ( у главного корня, т к он первым появляется из семени и укрепляет будущее растение в почве, следовательно, уходит глубоко вниз).

К чехлику примыкает зона деления размером около 1 мм, составленная клетками образовательной ткани. Клетки мелкие, с тонкими оболочками и большими ядрами. Главная функция – постоянное деление. Какую функцию выполняет зона деления? (обеспечивает рост корня, пополняет клетки корневого чехлика)

За зоной деления следует зона растяжения. Здесь увеличивается длина корня в результате роста клеток и приобретения ими нормальной формы и размера. Протяжённость зоны растяжения – несколько миллиметров. Ещё раз уточним функцию зоны растяжения ( обеспечивает рост корня в длину).

Слайд № 3.

За зоной растяжения располагается зона всасывания, или поглощения. В этой зоне клетки первичной покровной ткани образуют многочисленные корневые волоски, которые всасывают воду с растворёнными минеральными веществами. Зона поглощения имеет длину в несколько сантиметров. У некоторых растений корневые волоски можно увидеть и без микроскопа. У многих растений корневые волоски напоминают лёгкий пушок, покрывающий часть корня.

Корневой волосок – длинный вырост наружной клетки корня. Под клеточной оболочкой в корневом волоске находятся цитоплазма, ядро, бесцветные пластиды и вакуоль с клеточным соком. Корневых волосков огромное количество. На 1 мм квадратном зоны всасывания корня кукурузы находится около 700 корневых волосков. Длина корневых волосков обычно не более 10 мм. Они недолговечны и у большинства растений живут всего несколько дней, а затем отмирают. Новые волоски возникают из более молодых поверхностных клеток, расположенных ближе к кончику корня. В более старой части зоны недолговечные корневые волоски постоянно отмирают, а молодые образуются вновь. Поэтому зона всасывания, как и другие зоны, постоянно перемещается и находится вблизи кончика корня.

Проникая между частицами почвы, корневые волоски плотно прилегают к ним и всасывают из почвы воду и минеральные вещества. Корневые волоски значительно увеличивают всасывающую поверхность корня. Итак, уточняем функцию всасывающей зоны корня (всасывание воды и растворённых минеральных веществ). Кто из вас занимался пересадкой комнатных растений? Скажите, как правильно пересаживать растения. (растение нужно достать из старого горшка вместе с землёй и аккуратно пересадить в новый, землю досыпать по кругу). Почему растение пересаживают вместе со старой землёй? (если отряхивать корневую систему, то можно повредить корневые волоски и растение может плохо перенести пересадку или погибнуть.

Выше зоны всасывания, т. е. ещё дальше от кончика корня, находится зона проведения. По клеткам этого участка корня вода с растворёнными минеральными веществами перемещается к стеблю. Здесь уже нет корневых волосков, на поверхности находится покровная ткань. На этом участке корень ветвится. В состав проводящих тканей этой зоны корня входят сосуды. Какую роль выполняют сосуды? (по ним вода с растворёнными минеральными веществами из корня поступают в стебель и листья). В проводящих тканях находятся ситовидные трубки, по которым в корень поступают органические вещества, образовавшиеся в листьях и стеблях.

Прочность и упругость корня обеспечивает механическая ткань. Её составляют вытянутые вдоль корня клетки с толстыми оболочками. Они рано теряют содержимое и заполнены воздухом. Большую часть корня составляют основной ткани.

Можем ли мы управлять ростом и развитием корня? ( да, при помощи окучивания, например картофеля, вызывает рост придаточных корней в верхнем плодородном слое почвы). Кроме окучивания есть ещё один способ, который активно применяется в сельском хозяйстве – это пикировка. Пикировка – это отщипывание кончика корня при рассаживании молодых растений с помощью заостренного колышка – пики.

закрепление нового материала.

Выполнение лабораторной работы из параграфа 20, страница 94.

готовим микроскоп к работе.

рассматриваем микропрепарат «клеточное строение корня», находим зоны корня и выделяем их особенности.

Заполняем таблицу, используя материал параграфа № 20.

| Зона корня | Особенности строения | Значение |

| Корневой чехлик |

|

|

| Деления |

|

|

| Растяжения |

|

|

| Всасывания |

|

|

| Проведения |

|

|

домашнее задание.

Закончить таблицу, рисунок 63 в тетрадь (зоны подписать), параграф № 20.

Литература.

В. В. Пасечник «Биология бактерии, грибы, лишайники», Дрофа, Москва, 2003

Л. А. Парфилова И. А. Шмарина Тематическое и поурочное планирование по биологии, 6 класс издательство «Экзамен», Москва 2006

Е. Голубева «Занимательное естествознание нескучный учебник», «Тригон», 1998

биология издательство «Эксмо», Москва, 2003

диск «Биология 6 -9», ООО «Кирилла и Мефодия».

Приложение.

Слайд № 1.

слайд № 2

слайд № 3.

Корни

Корни лавный боковые придаточные

лавный боковые придаточные