МГБОУ «СОШ-ЦДО»

МГБОУ «СОШ-ЦДО»

Скопинцы и Первая мировая война

1914- 2014

О проекте: Для каждого человека семья, родной дом - это самое ценное, что есть в жизни. Поэтому каждый должен знать не только своих родственников, но и историю своего рода, города, села. История семьи - это корни, без которых человек не может существовать. Сегодня мы представляем вашему вниманию, презентацию коллективного проекта «Скопинцы и Первая мировая война». Главной целью нашей совместной работы стала попытка воссоздания исторического прошлого на основе документов и материалов, хранящихся в семейных и музейных архивах.

Наши предки были мужественными людьми. Своими поступками, всей своей жизнью они завещали нам быть сильными и горячо любить своих родных и свою страну. В результате проекта мы много узнали о судьбах наших земляков и поистине можем гордиться ими.

Цель проекта:

Формирование интереса к истории Отечества, своего края, семьи и воспитание гражданина; развитие исследовательских навыков; создание семейного архива.

Метод:

Исследование исторического прошлого на основе документов и материалов, хранящихся в семейных и музейных архивах.

Для реализации поставленной цели применялся исследовательский метод.

Были поставлены следующие задачи:

1- собрать необходимый материал для проведения исследования,

2- истолковать исторические факты на основе исторического подхода,

3- связать фрагменты семейных историй с историей нашего народа.

Изучение истории семьи, на наш взгляд, сегодня становится особенно актуальной проблемой. В разработке проекта принимали участие учащиеся 3, 4, 5, 9, 10 классов.

Выбор темы определялся следующими факторами:

-рассказы, воспоминания, записи родных, свидетелей и очевидцев событий оживляют историю, позволяют прикоснуться к исторической эпохе;

-исследование истории семьи способствует развитию интереса к исторической науке;

-возможность соотнести историю семьи с историей страны способствует осознанию и сохранению связи поколений;

-события недавно завершившегося XX века теперь интересно осмыслить и обобщить;

-разнообразие информации позволяет учесть индивидуальные склонности и интересы каждого участника проекта.

Главным результатом совместной работы стала попытка воссоздания исторического прошлого на основе документов и материалов, хранящихся в семейных архивах близких и знакомых, в музейных архивах.

Предисловие

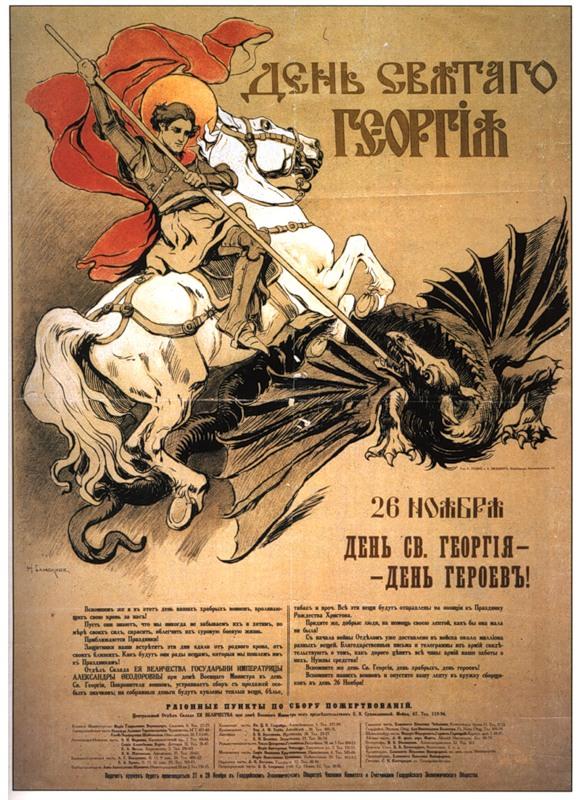

Первая мировая война. Её называют не иначе как Вторая Отечественная, а также империалистическая, захватническая, грабительская…

Все эти определения относятся к Первой мировой войне, продолжавшейся более четырех лет (1 сентября 1914 года – 11 ноября 1918 года) и унесшей жизни 20 миллионов человек.

В советской историографии, естественно, ей отводилась лищь роль стартовой площадки для революции и последовавшей затем Гражданской войны.

Однако не стоит забывать и о том, что сотни тысяч, миллионы солдат и офицеров русской армии честно выполняли свой долг и проливали кровь за Веру, Царя и Отечество.

Среди них было немало скопинцев, кто служил в 140-м Зарайском пехотном полку, который с 1892 года дислоцировался в городе Скопине.

Не уронил своей славы полк в XX веке и в русско-японской войне, и в Первой мировой. Зарайцы мужественно сражались с врагом, демонстрируя лучшие качества русского солдата: стойкость, отвагу и верность долгу.

История 1 Офицеры 140-го Зарайского Скопинского полка

О солдатах, служивших в этом полку, изучив материалы, находящиеся в Скопинском краеведческом музее, рассказала ученица 9 класса Усманова Анна

В нашем Скопинском историко-краеведческом музее сохранились интересные воспоминания Нины Сергеевны Грико о том, как жили офицеры 140-го полка. И это отрывки из ее мемуаров.

«Мой отец Сергей Андреевич Орехов родился в 1872 году в Ставрополе и был направлен для прохождения службы в 140-й полк, расквартированный в Скопине.

Молодой офицер жил на квартире и часть пути на службу и

обратно проходил по улице 2-ой Мещанской (ныне Орджоникидзе), где в одном из домов жил с сестрами Елизаветой и Марией его сослуживец Александр Иванович Самароков. Дружба Сергея и Марии переросла в любовь, но так как в русской армии младшим офицерам, не имевшим жилья, запрещалось жениться, они смогли обвенчаться через пять лет после знакомства в 1898 году, когда Сергей Андреевич получил следующий чин. Молодая семья снимала квартиру на Троицкой улице (ныне Карла-Маркса). Мария Ионовна преподавала в женской прогимназии, а после рождения сына Леонида в 1900 году и дочери Нины в 1903 году занялась воспитанием детей.

После окончания русско-японской войны, в которой отличились и штабс-капитан Самароков, и штабс-капитан Орехов, семья снимает дом на улице Рязанской .

Началась война Первая мировая. 140-й Зарайский полк, 10-й ротой которого командует капитан Орехов, а 14-й – капитан Самароков, отправляется на фронт и участвует в боях на Юго-Западном и Северном фрнтах. Капитан Самароков и капитан Орехов были ранен, мужеством и отвагой они заслужили награды Святого Владимира, Святой Анны, Святого Станислава и медали. В апреле 1918 года полк был расформирован и полковник Орехов вернулся в Скопин, где в военкомате занимался организацией всеобуча.»

История 2 Лейб-гвардеец из Вослебово

Свидетелем грозных событий Первой мировой войны стал дальний родственник ученика 3 класса нашей школы Панина Егора.

Егор Филиппович Реутов родился в селе Вослебово в 1892 году в большой крестьянской семье. Как и все мальчишки того времени, с ранних лет трудился в немудреном родительском хозяйстве. От своих сверстников отличался разве что ростом и крепким телосложением, а ещё - серьезностью и аккуратностью. Старики, глядя на высокого стройного юношу, не раз говорили: «Быть Егору в гвардейцах!» И напророчили: в 1912 году, когда пришло время Егору идти на службу военную, зачислили его не куда-нибудь, а в лейб-гвардии преображенский пехотный полк, старейший полк русской армии.

Нелегко давалась вначале юноше из рязанской глубинки служба в столице Российской империи. Но упорства и исполнительности Егору не занимать. И уже в 1913 году, когда отмечался трехвековой юбилей царствующей династии, он наряду со старослужащими был награжден медалью «В ознаменование 300-летию Дома Романовых». Как дисциплинированному солдату Егору Реутову частенько доводилось бывать в увольнении, и он, любознательный с детства, с живым интересом знакомился с достопримечательностями града Петрова. Но не только парадный Санкт- Петербург привлекал его: не раз бывал он и на рабочих окраинах. И вот что приметил и рассказывал впоследствии детям: «К нам, преображенцам, отношение и у господ, и у простого люда было хорошее, теплое – что ни спроси, подскажут, помогут. А вот семеновцев рабочие не любили, только что зубами не скрипели, когда видели семеновский мундир. Видно не могли простить им Кровавое воскресенье…»

Новость о начале Первой мировой преображенцы, как и представители других полков, восприняли с большим воодушевлением. Накануне отправки на фронт в Петербурге перед полковым собором был отслужен торжественный молебен. Многие, кто тем летним днем пришел проститься, были уверены в победе русской армии, в том, что уже к Рождеству гвардия вернется в столицу. Война же затянулась на долгие годы….

О войне Егор Филиппович рассказывать не любил. Вернее, вообще не рассказывал, но уже одно то, что в конце 1916 года его, еще два назад исключительно крепкого физически, с железным здоровьем мужчину, «комиссовали вчистую» с пороком сердца, говорит о многом.

Вернувшись в родное село, Егор Реутов поселился в родительском доме, женился на односельчанке Вере, стал заниматься извозом. В Вослебово Егор Филиппович и прожил всю жизнь. Правда, когда началась коллективизация, ему пришлось отказаться от работы «ломовика». А чтобы прокормить растущую семью – в конце 20-х у Егора и Веры было уже пятеро детей (всего же – восемь),- он устроился в воинскую часть, стоявшую в Скопине. Занимался строительством, благоустройством территории, ремонтом, а зимой трудился истопником. Там и проработал до пенсии. Умер Егор Филиппович в 1971 году.

История 3 и история 4 Он верил в идеалы служения и верности

О своей семейной истории, связанной с событиями Первой Мировой войны, ученику 10 класса Дергачёву Андрею рассказала учительница школы Васильева Е.В.

Сто лет назад началась Первая мировая война. Последующие за ней события: революция, Гражданская война, установление советской власти, коммунистический диктат, Вторая мировая война изменили облик нашей страны и изменили облик мира. За этими событиями стерты были имена героев и участников Первой мировой войны. Долгие годы у нас в стране не было принято вспоминать о людях, прошедших эту войну. Даже тогда, когда они были еще живы, Георгиевские ордена и награды той войны прятали в сундуки, о них старались не вспоминать и не заговаривать о них с молодежью. Таковы были реалии советской действительности. Вспомним С.А.Есенина, который в поэме «Анна Снегина» писал с вызовом: «Я первый в стране дезертир.»

Но семейные архивы и фото хранят молчаливую память о тех, кто по приказу Николая II выполнял союзнический долг перед Францией, кто в составе 1-ой и 2-ой армий под командованием генералов Ренненкампфа и Самсонова вошел в Восточную Пруссию в 1914 году. Среди этих солдат и офицеров были мой прадед по линии матери Александр Григорьевич Гроховский и родной брат моей прабабушки Иван Евдокимович Никольский.

Иван Евдокимович Никольский родился в 1894 году. Когда началась война, ему исполнилось 20 лет. А в 1912 году был издан новый "Устав о воинской повинности", предусматривавший, в случае войны, использование всего способного носить оружие мужского населения в возрасте от 20 до 43 лет, что давало около 12 миллионов человек. Иван Евдокимович был призван на фронт в 1916 году. До этого момента у него была вполне мирная профессия: он работал в Государственном банке помощником бухгалтера. На фотографиях 1916 года он стоит в военной форме в чине прапорщика, коротко остриженный, с георгиевским крестом на груди. Иван Евдокимович уже успел поучаствовать в боях, так 4 июня 1916 года на Юго-Западном фронте началась вспомогательная наступательная операция русской армии, получившая название Брусиловский прорыв по имени командующего фронтом А. А. Брусилова. В июне же началась битва на Сомме, продолжавшаяся до ноября, в ходе которой впервые были применены танки. В битве на Сомме союзники потеряли около 625 тыс. человек, а немцы — 465 тыс. человек. Иван Евдокимович в боях получил ранение, награду и вернулся после госпиталя домой в короткий отпуск. На других фотографиях Иван Евдокимович изображен со своими боевыми товарищами. Судьба героя Первой мировой войны трагична. В 1917 году в жизни Ивана Евдокимовича произошло радостное событие - он женился, а в 1918 году у него родился сын Иван, но после революции 1917 года многое поменялось в стране, и Иван Евдокимович в 1918 году был расстрелян красными. Его сына воспитывала моя прабабушка. Его судьба тоже трагична: Иван Иванович Никольский пропал без вести в годы Великой Отечественной войны, а его жену и ребенка повесили немцы, так как она была учительница, в период оккупации на Украине, где они проживали в годы перед войной.

Иван Евдокимович Никольский родился в 1894 году. Когда началась война, ему исполнилось 20 лет. А в 1912 году был издан новый "Устав о воинской повинности", предусматривавший, в случае войны, использование всего способного носить оружие мужского населения в возрасте от 20 до 43 лет, что давало около 12 миллионов человек. Иван Евдокимович был призван на фронт в 1916 году. До этого момента у него была вполне мирная профессия: он работал в Государственном банке помощником бухгалтера. На фотографиях 1916 года он стоит в военной форме в чине прапорщика, коротко остриженный, с георгиевским крестом на груди. Иван Евдокимович уже успел поучаствовать в боях, так 4 июня 1916 года на Юго-Западном фронте началась вспомогательная наступательная операция русской армии, получившая название Брусиловский прорыв по имени командующего фронтом А. А. Брусилова. В июне же началась битва на Сомме, продолжавшаяся до ноября, в ходе которой впервые были применены танки. В битве на Сомме союзники потеряли около 625 тыс. человек, а немцы — 465 тыс. человек. Иван Евдокимович в боях получил ранение, награду и вернулся после госпиталя домой в короткий отпуск. На других фотографиях Иван Евдокимович изображен со своими боевыми товарищами. Судьба героя Первой мировой войны трагична. В 1917 году в жизни Ивана Евдокимовича произошло радостное событие - он женился, а в 1918 году у него родился сын Иван, но после революции 1917 года многое поменялось в стране, и Иван Евдокимович в 1918 году был расстрелян красными. Его сына воспитывала моя прабабушка. Его судьба тоже трагична: Иван Иванович Никольский пропал без вести в годы Великой Отечественной войны, а его жену и ребенка повесили немцы, так как она была учительница, в период оккупации на Украине, где они проживали в годы перед войной.

Судьба воина: идти в бой по приказу

М ой прадед Александр Григорьевич Гроховский был потомственным офицером. Он родился в 1883 году. Отец его был офицером и участвовал русско-турецкой войне 1877—1878 г.г. Мать из дворян, домохозяйка. Отец ушел в отставку вследствие ранения. Сохранилась автобиография Александра Григорьевича: «Я окончил гимназию в 1903 году. И поступил в Казанское военное училище, откуда в чине подпоручика был выпущен в 1906 году и определен в 7-й Ревельский полк. В 1910 году произведен в поручики, в 1914 году в штабс-капитаны. За этот период времени был адъютантом штаба второй бригады 2-ой пехотной дивизии, заведовал разведкой при своем полку. С начала войны 1914 года конная полковая разведка была придана казачьим частям и участвовала в конных налетах в Восточной Пруссии в составе армии генерала Самсонова (http://firstwar.info/warlords/index.shtml?15 ). В боях на реке Рава в январе 1915 года был ранен и эвакуирован, после излечения снова вернулся в полк. Участвовал в боях у Ново-Георгиевска и в арьергардных боях под Варшавой. В бою 1 августа 1916 года у станции Лаппы недалеко от станции Белостои снова был ранен и эвакуирован. Был признан годным к несению службы в тыловых частях. Был командиром дивизионного обоза 129 пехотной дивизии, с которым отступал под натиском немцев и ликвидировал обоз под г.Гомелем, передав имущество местным властям. За боевые отличия в боях против германцев имел несколько боевых наград.» Прошу учесть, что биография составлялась дедом в годы Советской власти, поэтому сведения могут быть не совсем точными, так как Александра Григорьевича долгое время преследовали за происхождение, чудом не посадили и не сослали. Именно поэтому он умолчал, что служил в артиллерийских войсках, умолчал он и о наградах, которые имел в годы службы. Александр Григорьевич был награжден Орденом Святого Святослава, Георгиевской медалью «За храбрость», нагрудным знаком «За отличную стрельбу» и другими боевыми наградами. В августе 1918 года мой прадед участвовал в боях против немецких оккупантов под Белгородом, Харьковом, Славенском, освобождал станции Горловка и Никитовка, командовал боевым участком из всех видов оружия. В апреле 1919 года заболел воспалением легких, был эвакуирован в Курск. Позже в боях в окрестностях Ростова был опять тяжело ранен, поступил на излечение в Ростовскую клинику Донского университета. В 1921 году был признан врачебной комиссией негодным к военной службе и переведен в инвалиды войны с пенсией в 15 рублей в месяц. Работал в г.Курске в милиции на должности начальника административно-хозяйственного отделения. В 1923 году переведен на работу в Курский кожевенный трест в качестве уполномоченного по снабжению, затем переведен заведующим заготовительной конторой кожсиндиката в Тульской области, а с 1929 года в той же должности переведен в г.Скопин Рязанской области. Вследствие пошатнувшегося здоровья с 1935 по 1941 год ему пришлось работать главным бухгалтером на шлакс-бетонном заводе треста мссбасшахтстрой. С начала Великой Отечественной войны работал на шахте № 44 главным бухгалтером, в 1942 году перешел в Октябрьскую контору главуголесбыта. Во время оккупации г.Скопина немцами в ноябре 1941 года в доме Александра Григорьевича был произведен обыск немецким офицером и солдатом, в ходе которого были изъяты теплые вещи и школьные учебники внуков, но все, к счастью, остались живы, хотя в этот день немцы расстреляли многих скопинцев. Александр Григорьевич был женат дважды. В годы гражданской войны связь с первой семьей (семья оказалась в Москве) у Александра Григорьевича прервалась, только в конце 20-х годов возобновилась связь с детьми: дочерью Галиной и сыновьями Александром, Игорем, Алексеем. В1921 году Александр Григорьевич женился во второй раз, от второго брака у него был сын Олег. Судьба первых детей Александра Григорьевича неизвестна (вновь вмешалась война, теперь уже Великая Отечественная), а его последний сын Олег был призван в ряды РККА в 1942 году, и в этот же год на него пришла похоронка. Умер Александр Григорьевич в 1951 году и похоронен на кладбище г.Скопина.

ой прадед Александр Григорьевич Гроховский был потомственным офицером. Он родился в 1883 году. Отец его был офицером и участвовал русско-турецкой войне 1877—1878 г.г. Мать из дворян, домохозяйка. Отец ушел в отставку вследствие ранения. Сохранилась автобиография Александра Григорьевича: «Я окончил гимназию в 1903 году. И поступил в Казанское военное училище, откуда в чине подпоручика был выпущен в 1906 году и определен в 7-й Ревельский полк. В 1910 году произведен в поручики, в 1914 году в штабс-капитаны. За этот период времени был адъютантом штаба второй бригады 2-ой пехотной дивизии, заведовал разведкой при своем полку. С начала войны 1914 года конная полковая разведка была придана казачьим частям и участвовала в конных налетах в Восточной Пруссии в составе армии генерала Самсонова (http://firstwar.info/warlords/index.shtml?15 ). В боях на реке Рава в январе 1915 года был ранен и эвакуирован, после излечения снова вернулся в полк. Участвовал в боях у Ново-Георгиевска и в арьергардных боях под Варшавой. В бою 1 августа 1916 года у станции Лаппы недалеко от станции Белостои снова был ранен и эвакуирован. Был признан годным к несению службы в тыловых частях. Был командиром дивизионного обоза 129 пехотной дивизии, с которым отступал под натиском немцев и ликвидировал обоз под г.Гомелем, передав имущество местным властям. За боевые отличия в боях против германцев имел несколько боевых наград.» Прошу учесть, что биография составлялась дедом в годы Советской власти, поэтому сведения могут быть не совсем точными, так как Александра Григорьевича долгое время преследовали за происхождение, чудом не посадили и не сослали. Именно поэтому он умолчал, что служил в артиллерийских войсках, умолчал он и о наградах, которые имел в годы службы. Александр Григорьевич был награжден Орденом Святого Святослава, Георгиевской медалью «За храбрость», нагрудным знаком «За отличную стрельбу» и другими боевыми наградами. В августе 1918 года мой прадед участвовал в боях против немецких оккупантов под Белгородом, Харьковом, Славенском, освобождал станции Горловка и Никитовка, командовал боевым участком из всех видов оружия. В апреле 1919 года заболел воспалением легких, был эвакуирован в Курск. Позже в боях в окрестностях Ростова был опять тяжело ранен, поступил на излечение в Ростовскую клинику Донского университета. В 1921 году был признан врачебной комиссией негодным к военной службе и переведен в инвалиды войны с пенсией в 15 рублей в месяц. Работал в г.Курске в милиции на должности начальника административно-хозяйственного отделения. В 1923 году переведен на работу в Курский кожевенный трест в качестве уполномоченного по снабжению, затем переведен заведующим заготовительной конторой кожсиндиката в Тульской области, а с 1929 года в той же должности переведен в г.Скопин Рязанской области. Вследствие пошатнувшегося здоровья с 1935 по 1941 год ему пришлось работать главным бухгалтером на шлакс-бетонном заводе треста мссбасшахтстрой. С начала Великой Отечественной войны работал на шахте № 44 главным бухгалтером, в 1942 году перешел в Октябрьскую контору главуголесбыта. Во время оккупации г.Скопина немцами в ноябре 1941 года в доме Александра Григорьевича был произведен обыск немецким офицером и солдатом, в ходе которого были изъяты теплые вещи и школьные учебники внуков, но все, к счастью, остались живы, хотя в этот день немцы расстреляли многих скопинцев. Александр Григорьевич был женат дважды. В годы гражданской войны связь с первой семьей (семья оказалась в Москве) у Александра Григорьевича прервалась, только в конце 20-х годов возобновилась связь с детьми: дочерью Галиной и сыновьями Александром, Игорем, Алексеем. В1921 году Александр Григорьевич женился во второй раз, от второго брака у него был сын Олег. Судьба первых детей Александра Григорьевича неизвестна (вновь вмешалась война, теперь уже Великая Отечественная), а его последний сын Олег был призван в ряды РККА в 1942 году, и в этот же год на него пришла похоронка. Умер Александр Григорьевич в 1951 году и похоронен на кладбище г.Скопина.

История 5 Полный Георгиевский кавалер

Гросу Сорина, ученица 5 класса, проживает в селе Поляны Скопинского района. Она встретилась со своей односельчанкой правнучкой Михаила Павловича Томина Татьяной Бугровой, которая рассказала о своем героическом прадеде.

В далеком 1882 году, 13 мая, в селе Поляны Скопинского уезда Рязанской губернии в обычной крестьянской семье родился мальчик, Михаил Павлович Томин. Не знаю каких-либо подробностей о его детстве, но думаю, что ничем не отличалась жизнь сельского парнишки от жизни вокруг – работа, помощь в семье.

Н езаметно прошло детство, пришло время, когда Михаил влюбился в девушку из своего села, в Татьяну. Она была из большой семьи, кроме нее в семье было еще 17 детей. Семья Татьяны считалась небедной, и родителям хотелось отдать дочь за человека, крепко стоящего на земле. Увы, семья Михаила жила скромно, и родители Татьяны не хотели отдавать дочь замуж за Михаила. Вот тут-то, может быть впервые, и проявился сильный характер Михаила Томина. Он попросил Татьяну дождаться его, не выходить замуж за другого, а сам отправился служить в царскую армию.

езаметно прошло детство, пришло время, когда Михаил влюбился в девушку из своего села, в Татьяну. Она была из большой семьи, кроме нее в семье было еще 17 детей. Семья Татьяны считалась небедной, и родителям хотелось отдать дочь за человека, крепко стоящего на земле. Увы, семья Михаила жила скромно, и родители Татьяны не хотели отдавать дочь замуж за Михаила. Вот тут-то, может быть впервые, и проявился сильный характер Михаила Томина. Он попросил Татьяну дождаться его, не выходить замуж за другого, а сам отправился служить в царскую армию.

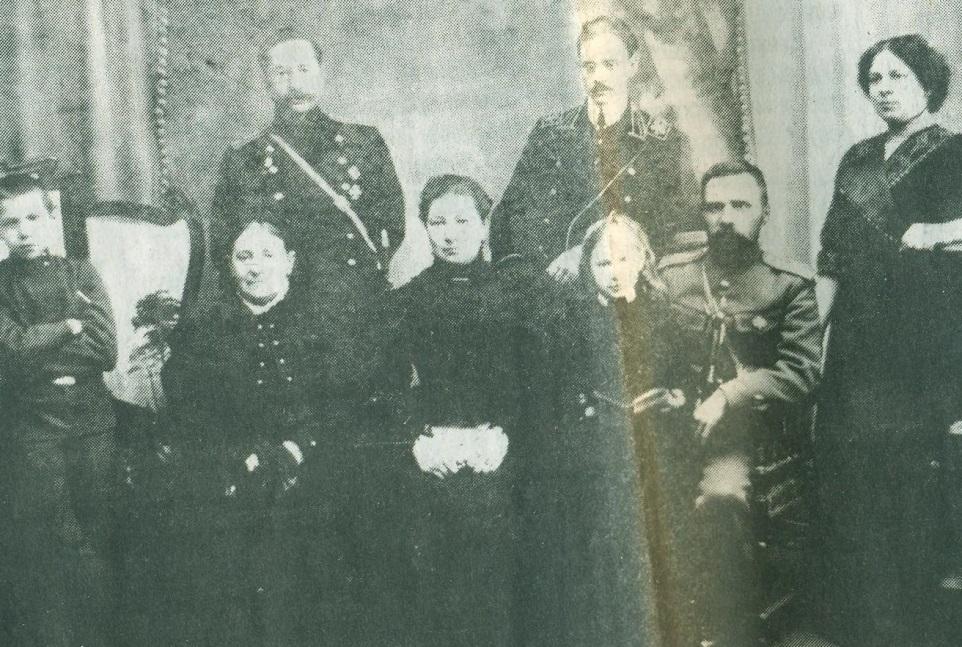

Начиная службу рядовым, через несколько лет Михаил дослужился до прапорщика. В 1903 г. поступил на военную службу в 38-й пехотный Тобольский полк. По окончании учебной команды при полку назначен в полковую пулеметную команду. С 1907 г. – на сверхсрочной службе в должности фельдфебеля пулеметной команды. После выздоровления от ранения 17.10.1914 г. назначен фельдфебелем в 1-ю Автомобильную пулеметную роту. За боевые отличия награжден 4 Георгиевскими крестами и Георгиевской медалью 4-й ст.

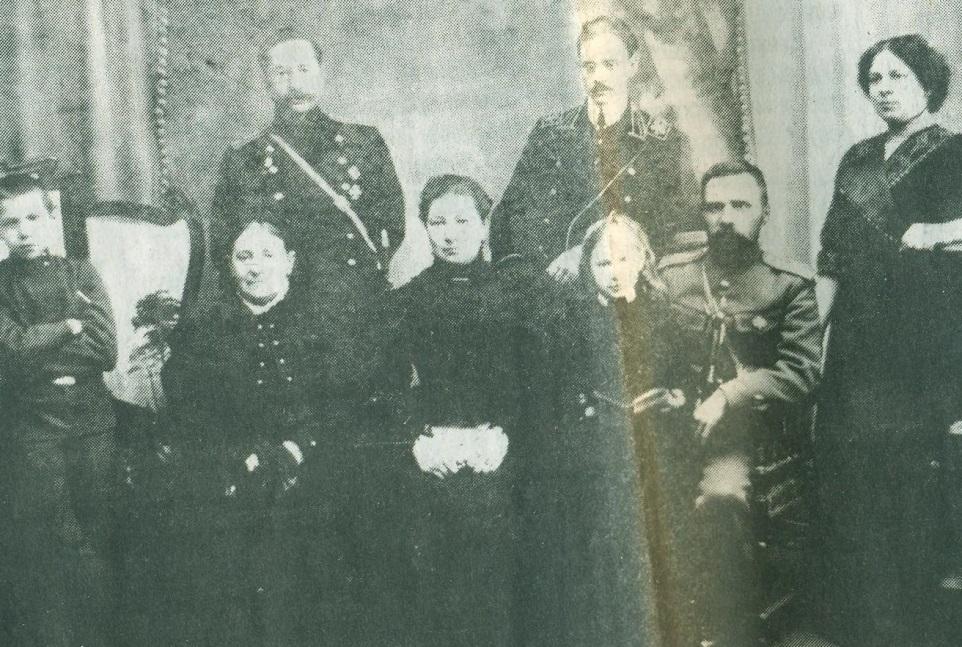

Татьяна стала женой Михаила и отправилась вместе с мужем в Польшу, к месту его службы. Здесь у них родилось семеро детей: в 1908 году дочь Елена, потом Николай, Павел, Юлия, Петр, Михаил и Антонина. К сожалению, Петр и Михаил умерли во младенчестве. Татьяна занималась воспитанием детей, а муж продолжал служить Отечеству, не жалея своей жизни. Именно в это время он и был награжден четырьмя Георгиевскими крестами, один их которых получил из рук самого императора Николая II. В память об этом событии в Петербурге была сделана семейная фотография. Бравый Михаил за спиной жены Татьяны, сослуживцы Михаила. На коленях одного из фронтовых товарищей Михаила сидит старшая дочь Томиных – Елена…

Как сказал какой-то мудрый человек, не дай вам Бог жить во времена перемен. Надвигалось страшное время. Первая мировая война, революция. Михаил отправляет жену с пятью детьми в Россию, а сам остается верен своему долгу, он там, где и полагается быть русскому солдату, – на передовой.

Татьяна привозит детей в родные Поляны. Это было страшное время. Все изменилось в мгновенье ока: до революции Михаил и Татьяна смогли собрать немного денег на будущую жизнь, были у них серебряные и золотые монеты. Но с приходом смутного времени все, что было отдано на хранение в банк, пропало. Порой были такие дни, что Татьяна не знала, чем будет кормить детей завтра, но она не имела права показывать свое отчаянье. Как написал поэт А.С. Кушнер: «Времена не выбирают, в них живут и умирают…»

Ее старшая дочь Елена запомнила, как однажды в середине лета мать, работая на огороде, случайно вырвала куст картофеля и увидела крупные клубеньки на белых ниточках. Это было спасением! Слава Богу, уродилась картошка! А это значит, будет чем накормить детей, будут силы, чтобы выстоять!

Беда не приходит одна. На фронтах пропал без вести Михаил. Страшное горе пришло в семью Томиных. Сильной женщиной была Татьяна, но, казалось, не сможет она пережить такой беды – вдова и пятеро детей на руках! Соседи, как могли, старались поддержать безутешную женщину…

Но, видно, рано было еще разлучаться Татьяне с Михаилом. Михаил был тяжело ранен. Это был тяжелый бой, в котором полегло так много его товарищей, что живые не в силах были достойно похоронить убитых. В большой братской могиле Михаил оказался сверху. Присыпали могилу землей, а оттуда – стон! Как не назвать это чудом! Михаила спасли. Он долго лечился в госпитале, не имея никакой возможности послать весточку семье.

Темной ночью в окошко к Татьяне постучали: «Таня, Таня, открой, это я!» Татьяна в ужасе вскрикнула. Ей показалось, что она сходит с ума. Только когда в дверь заколотила соседка, она смогла поверить, что ее Михаил жив. Такое счастье невозможно описать словами. Разве могло теперь что-то страшить их? У Михаила и Татьяны рождаются еще двое сыновей – Иван и Александр.

Жизнь потихоньку вошла в спокойное русло, стали привыкать к жизни в новой стране, растить детей, поднимать хозяйство. Пришло время и детям Михаила заводить свои семьи. Старшая дочь Елена вышла замуж в родном селе Поляны, кто-то из детей уехал далеко от родного дома, сын Николай обосновался в Скопине. Именно к нему в 1942-м году и отправилась Татьяна. Сначала шла пешком, а потом нужно было ехать на поезде, совсем недолго. Так получилось, что проводник почему-то закрыл вагон, где ехала Татьяна, а сам ехал в соседнем. Какой-то пассажир, докурив папироску, бросил ее в сторону, попал на сухую солому. Мало кому удалось выбраться из объятого огнем вагона. И так случилось, что Татьяна осталась в вагоне навсегда. Опознать ее тело старшая дочь Елена смогла только по родинке на спине. Остаться один на один с бедой пришлось Михаилу.

Шли годы, потихоньку стали забываться ужасы тех войн, что выпали на долю наших соотечественников. Людям хотелось жить, радоваться, строить светлое будущее. И уже мало кто из жителей Полян помнил, что вот этот старичок, дед Мишка, был героем Отечества. Да и не принято было в те годы хвастаться царскими наградами, пускай и полученными за службу родной стране.

В середине 50-х годов прошлого века закончилась земная жизнь Михаила Томина. Я не знала его лично, но почему-то уверена, что героем он себя не считал, хотя был полным Георгиевским кавалером. Он выполнял свой долг, воевал «за веру, царя и Отечество». Не считал подвигом то, что считал таким обычным делом, – служить Родине, не жалея жизни.

P.S. Осталось только добавить, что старшая дочь Михаила Томина, Елена, – это моя родная бабушка по материнской линии. Михаил Павлович Томин, полный Георгиевский кавалер, – мой прадед. О его непростой судьбе я узнала от своей матери, которая еще застала Михаила Павловича живым. Только у меня никак не находилось времени записать ее воспоминания о героическом дедушке. Вот так и получается, что мы, где-то по своему легкомыслию, а где-то под влиянием обстоятельств, рвем наши исторические связи, становимся Иванами, не помнящими родства. Бывает трудно поверить, что герой – это не образ далекого всадника из чужих краев, а самый обычный человек, да еще и твой предок.

История 6 Отец Вячеслава Пальмана

Отец Вячеслава Пальмана, писателя-скопинца, которому в этом году исполняется 100 лет со дня рождения, служил в Зарайском военном полку в городе Скопине. Хамзатова Макка, ученица 10 класса, связалась с дочерью писателя, которая живет в Москве, и вот что она рассказала о своем деде.

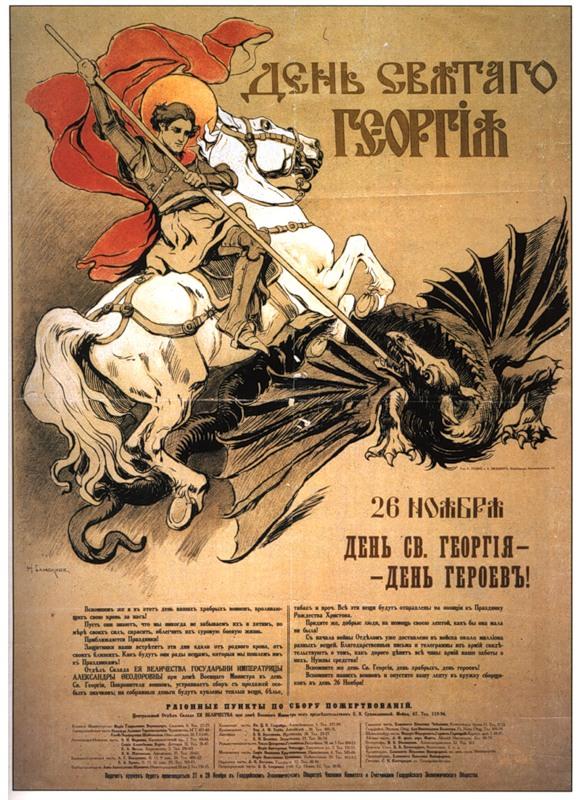

Юхан Петерс Пальман родом из Эстонии, где и сегодня проживают родственники семьи Пальман. Юхан Петерс служил штабс-капитаном и капельмейстером в Зарайском военном полку в Скопине. Сослуживцы называли его Иваном Петровичем. Он женился на скопинской девушке Анне Илларионовне Коноваловой, которая приходила работницей в соседний дом. Обвенчались молодые в местном великолепном Троицком соборе, родились дети: Юля в 1912 г. и Слава (будущий писатель) в 1914 году.

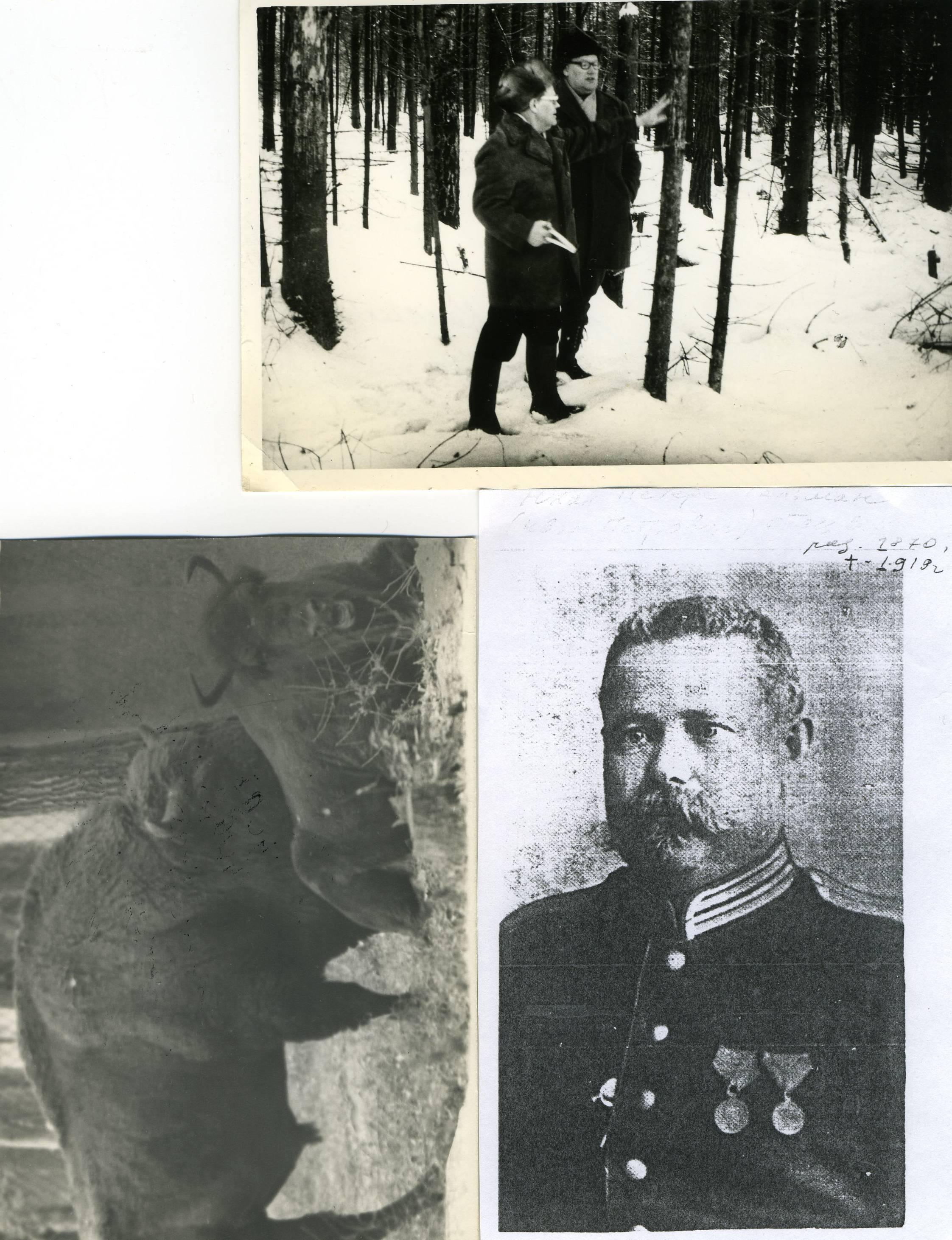

Началась война, и Иван Петрович вместе с полком ушел на фронт. На Первой мировой войне Иван Петрович заслужил свой Георгиевский крест. Так и сфотографирован: бравый усатый военный на коне и с Георгиевским крестом на левой стороне груди. Сохранилось семейное предание, что смело сражался Юхан Петерс Пальман, и берегла его судьба от немецких пуль и снарядов, но не уберегла от революционных бурь. Погиб Иван Петрович в гражданскую войну. Тяжело пришлось семье без отца. Поэтому сын Слава стал работать очень рано, старался помочь матери и сестре. Тяжело тогда жили многие семьи.

История 7 25 лет в царской армии

О своем родственнике, отдавшем армии 25 лет, ученице 4 класса Лебедевой Алине рассказала учительница школы Сивцова Л.В.

своем родственнике, отдавшем армии 25 лет, ученице 4 класса Лебедевой Алине рассказала учительница школы Сивцова Л.В.

Шуберт Иосиф Богуславович по происхождению был польским немцем. На царскую службу был призван на 25 лет. За эти долгие годы много чего повидал, поколесил по стране, служил в Житомире, сражался в русско-японскую войну и на фронтах Первой мировой. Дослужился до звания фельдфебеля. На фото он изображен со своим командиром.

П осле окончания службы работал плотником, столяром-краснодеревщиком в Скопине. Здесь сам срубил дом из дуба. Иосиф Богуславович был очень жизнерадостным человеком. Оптимист по натуре, он умел вселять уверенность в других.

осле окончания службы работал плотником, столяром-краснодеревщиком в Скопине. Здесь сам срубил дом из дуба. Иосиф Богуславович был очень жизнерадостным человеком. Оптимист по натуре, он умел вселять уверенность в других.

1914-2014гг

22

Иван Евдокимович Никольский родился в 1894 году. Когда началась война, ему исполнилось 20 лет. А в 1912 году был издан новый "Устав о воинской повинности", предусматривавший, в случае войны, использование всего способного носить оружие мужского населения в возрасте от 20 до 43 лет, что давало около 12 миллионов человек. Иван Евдокимович был призван на фронт в 1916 году. До этого момента у него была вполне мирная профессия: он работал в Государственном банке помощником бухгалтера. На фотографиях 1916 года он стоит в военной форме в чине прапорщика, коротко остриженный, с георгиевским крестом на груди. Иван Евдокимович уже успел поучаствовать в боях, так 4 июня 1916 года на Юго-Западном фронте началась вспомогательная наступательная операция русской армии, получившая название Брусиловский прорыв по имени командующего фронтом А. А. Брусилова. В июне же началась битва на Сомме, продолжавшаяся до ноября, в ходе которой впервые были применены танки. В битве на Сомме союзники потеряли около 625 тыс. человек, а немцы — 465 тыс. человек. Иван Евдокимович в боях получил ранение, награду и вернулся после госпиталя домой в короткий отпуск. На других фотографиях Иван Евдокимович изображен со своими боевыми товарищами. Судьба героя Первой мировой войны трагична. В 1917 году в жизни Ивана Евдокимовича произошло радостное событие - он женился, а в 1918 году у него родился сын Иван, но после революции 1917 года многое поменялось в стране, и Иван Евдокимович в 1918 году был расстрелян красными. Его сына воспитывала моя прабабушка. Его судьба тоже трагична: Иван Иванович Никольский пропал без вести в годы Великой Отечественной войны, а его жену и ребенка повесили немцы, так как она была учительница, в период оккупации на Украине, где они проживали в годы перед войной.

Иван Евдокимович Никольский родился в 1894 году. Когда началась война, ему исполнилось 20 лет. А в 1912 году был издан новый "Устав о воинской повинности", предусматривавший, в случае войны, использование всего способного носить оружие мужского населения в возрасте от 20 до 43 лет, что давало около 12 миллионов человек. Иван Евдокимович был призван на фронт в 1916 году. До этого момента у него была вполне мирная профессия: он работал в Государственном банке помощником бухгалтера. На фотографиях 1916 года он стоит в военной форме в чине прапорщика, коротко остриженный, с георгиевским крестом на груди. Иван Евдокимович уже успел поучаствовать в боях, так 4 июня 1916 года на Юго-Западном фронте началась вспомогательная наступательная операция русской армии, получившая название Брусиловский прорыв по имени командующего фронтом А. А. Брусилова. В июне же началась битва на Сомме, продолжавшаяся до ноября, в ходе которой впервые были применены танки. В битве на Сомме союзники потеряли около 625 тыс. человек, а немцы — 465 тыс. человек. Иван Евдокимович в боях получил ранение, награду и вернулся после госпиталя домой в короткий отпуск. На других фотографиях Иван Евдокимович изображен со своими боевыми товарищами. Судьба героя Первой мировой войны трагична. В 1917 году в жизни Ивана Евдокимовича произошло радостное событие - он женился, а в 1918 году у него родился сын Иван, но после революции 1917 года многое поменялось в стране, и Иван Евдокимович в 1918 году был расстрелян красными. Его сына воспитывала моя прабабушка. Его судьба тоже трагична: Иван Иванович Никольский пропал без вести в годы Великой Отечественной войны, а его жену и ребенка повесили немцы, так как она была учительница, в период оккупации на Украине, где они проживали в годы перед войной. ой прадед Александр Григорьевич Гроховский был потомственным офицером. Он родился в 1883 году. Отец его был офицером и участвовал русско-турецкой войне 1877—1878 г.г. Мать из дворян, домохозяйка. Отец ушел в отставку вследствие ранения. Сохранилась автобиография Александра Григорьевича: «Я окончил гимназию в 1903 году. И поступил в Казанское военное училище, откуда в чине подпоручика был выпущен в 1906 году и определен в 7-й Ревельский полк. В 1910 году произведен в поручики, в 1914 году в штабс-капитаны. За этот период времени был адъютантом штаба второй бригады 2-ой пехотной дивизии, заведовал разведкой при своем полку. С начала войны 1914 года конная полковая разведка была придана казачьим частям и участвовала в конных налетах в Восточной Пруссии в составе армии генерала Самсонова (http://firstwar.info/warlords/index.shtml?15 ). В боях на реке Рава в январе 1915 года был ранен и эвакуирован, после излечения снова вернулся в полк. Участвовал в боях у Ново-Георгиевска и в арьергардных боях под Варшавой. В бою 1 августа 1916 года у станции Лаппы недалеко от станции Белостои снова был ранен и эвакуирован. Был признан годным к несению службы в тыловых частях. Был командиром дивизионного обоза 129 пехотной дивизии, с которым отступал под натиском немцев и ликвидировал обоз под г.Гомелем, передав имущество местным властям. За боевые отличия в боях против германцев имел несколько боевых наград.» Прошу учесть, что биография составлялась дедом в годы Советской власти, поэтому сведения могут быть не совсем точными, так как Александра Григорьевича долгое время преследовали за происхождение, чудом не посадили и не сослали. Именно поэтому он умолчал, что служил в артиллерийских войсках, умолчал он и о наградах, которые имел в годы службы. Александр Григорьевич был награжден Орденом Святого Святослава, Георгиевской медалью «За храбрость», нагрудным знаком «За отличную стрельбу» и другими боевыми наградами. В августе 1918 года мой прадед участвовал в боях против немецких оккупантов под Белгородом, Харьковом, Славенском, освобождал станции Горловка и Никитовка, командовал боевым участком из всех видов оружия. В апреле 1919 года заболел воспалением легких, был эвакуирован в Курск. Позже в боях в окрестностях Ростова был опять тяжело ранен, поступил на излечение в Ростовскую клинику Донского университета. В 1921 году был признан врачебной комиссией негодным к военной службе и переведен в инвалиды войны с пенсией в 15 рублей в месяц. Работал в г.Курске в милиции на должности начальника административно-хозяйственного отделения. В 1923 году переведен на работу в Курский кожевенный трест в качестве уполномоченного по снабжению, затем переведен заведующим заготовительной конторой кожсиндиката в Тульской области, а с 1929 года в той же должности переведен в г.Скопин Рязанской области. Вследствие пошатнувшегося здоровья с 1935 по 1941 год ему пришлось работать главным бухгалтером на шлакс-бетонном заводе треста мссбасшахтстрой. С начала Великой Отечественной войны работал на шахте № 44 главным бухгалтером, в 1942 году перешел в Октябрьскую контору главуголесбыта. Во время оккупации г.Скопина немцами в ноябре 1941 года в доме Александра Григорьевича был произведен обыск немецким офицером и солдатом, в ходе которого были изъяты теплые вещи и школьные учебники внуков, но все, к счастью, остались живы, хотя в этот день немцы расстреляли многих скопинцев. Александр Григорьевич был женат дважды. В годы гражданской войны связь с первой семьей (семья оказалась в Москве) у Александра Григорьевича прервалась, только в конце 20-х годов возобновилась связь с детьми: дочерью Галиной и сыновьями Александром, Игорем, Алексеем. В1921 году Александр Григорьевич женился во второй раз, от второго брака у него был сын Олег. Судьба первых детей Александра Григорьевича неизвестна (вновь вмешалась война, теперь уже Великая Отечественная), а его последний сын Олег был призван в ряды РККА в 1942 году, и в этот же год на него пришла похоронка. Умер Александр Григорьевич в 1951 году и похоронен на кладбище г.Скопина.

ой прадед Александр Григорьевич Гроховский был потомственным офицером. Он родился в 1883 году. Отец его был офицером и участвовал русско-турецкой войне 1877—1878 г.г. Мать из дворян, домохозяйка. Отец ушел в отставку вследствие ранения. Сохранилась автобиография Александра Григорьевича: «Я окончил гимназию в 1903 году. И поступил в Казанское военное училище, откуда в чине подпоручика был выпущен в 1906 году и определен в 7-й Ревельский полк. В 1910 году произведен в поручики, в 1914 году в штабс-капитаны. За этот период времени был адъютантом штаба второй бригады 2-ой пехотной дивизии, заведовал разведкой при своем полку. С начала войны 1914 года конная полковая разведка была придана казачьим частям и участвовала в конных налетах в Восточной Пруссии в составе армии генерала Самсонова (http://firstwar.info/warlords/index.shtml?15 ). В боях на реке Рава в январе 1915 года был ранен и эвакуирован, после излечения снова вернулся в полк. Участвовал в боях у Ново-Георгиевска и в арьергардных боях под Варшавой. В бою 1 августа 1916 года у станции Лаппы недалеко от станции Белостои снова был ранен и эвакуирован. Был признан годным к несению службы в тыловых частях. Был командиром дивизионного обоза 129 пехотной дивизии, с которым отступал под натиском немцев и ликвидировал обоз под г.Гомелем, передав имущество местным властям. За боевые отличия в боях против германцев имел несколько боевых наград.» Прошу учесть, что биография составлялась дедом в годы Советской власти, поэтому сведения могут быть не совсем точными, так как Александра Григорьевича долгое время преследовали за происхождение, чудом не посадили и не сослали. Именно поэтому он умолчал, что служил в артиллерийских войсках, умолчал он и о наградах, которые имел в годы службы. Александр Григорьевич был награжден Орденом Святого Святослава, Георгиевской медалью «За храбрость», нагрудным знаком «За отличную стрельбу» и другими боевыми наградами. В августе 1918 года мой прадед участвовал в боях против немецких оккупантов под Белгородом, Харьковом, Славенском, освобождал станции Горловка и Никитовка, командовал боевым участком из всех видов оружия. В апреле 1919 года заболел воспалением легких, был эвакуирован в Курск. Позже в боях в окрестностях Ростова был опять тяжело ранен, поступил на излечение в Ростовскую клинику Донского университета. В 1921 году был признан врачебной комиссией негодным к военной службе и переведен в инвалиды войны с пенсией в 15 рублей в месяц. Работал в г.Курске в милиции на должности начальника административно-хозяйственного отделения. В 1923 году переведен на работу в Курский кожевенный трест в качестве уполномоченного по снабжению, затем переведен заведующим заготовительной конторой кожсиндиката в Тульской области, а с 1929 года в той же должности переведен в г.Скопин Рязанской области. Вследствие пошатнувшегося здоровья с 1935 по 1941 год ему пришлось работать главным бухгалтером на шлакс-бетонном заводе треста мссбасшахтстрой. С начала Великой Отечественной войны работал на шахте № 44 главным бухгалтером, в 1942 году перешел в Октябрьскую контору главуголесбыта. Во время оккупации г.Скопина немцами в ноябре 1941 года в доме Александра Григорьевича был произведен обыск немецким офицером и солдатом, в ходе которого были изъяты теплые вещи и школьные учебники внуков, но все, к счастью, остались живы, хотя в этот день немцы расстреляли многих скопинцев. Александр Григорьевич был женат дважды. В годы гражданской войны связь с первой семьей (семья оказалась в Москве) у Александра Григорьевича прервалась, только в конце 20-х годов возобновилась связь с детьми: дочерью Галиной и сыновьями Александром, Игорем, Алексеем. В1921 году Александр Григорьевич женился во второй раз, от второго брака у него был сын Олег. Судьба первых детей Александра Григорьевича неизвестна (вновь вмешалась война, теперь уже Великая Отечественная), а его последний сын Олег был призван в ряды РККА в 1942 году, и в этот же год на него пришла похоронка. Умер Александр Григорьевич в 1951 году и похоронен на кладбище г.Скопина. езаметно прошло детство, пришло время, когда Михаил влюбился в девушку из своего села, в Татьяну. Она была из большой семьи, кроме нее в семье было еще 17 детей. Семья Татьяны считалась небедной, и родителям хотелось отдать дочь за человека, крепко стоящего на земле. Увы, семья Михаила жила скромно, и родители Татьяны не хотели отдавать дочь замуж за Михаила. Вот тут-то, может быть впервые, и проявился сильный характер Михаила Томина. Он попросил Татьяну дождаться его, не выходить замуж за другого, а сам отправился служить в царскую армию.

езаметно прошло детство, пришло время, когда Михаил влюбился в девушку из своего села, в Татьяну. Она была из большой семьи, кроме нее в семье было еще 17 детей. Семья Татьяны считалась небедной, и родителям хотелось отдать дочь за человека, крепко стоящего на земле. Увы, семья Михаила жила скромно, и родители Татьяны не хотели отдавать дочь замуж за Михаила. Вот тут-то, может быть впервые, и проявился сильный характер Михаила Томина. Он попросил Татьяну дождаться его, не выходить замуж за другого, а сам отправился служить в царскую армию.

своем родственнике, отдавшем армии 25 лет, ученице 4 класса Лебедевой Алине рассказала учительница школы Сивцова Л.В.

своем родственнике, отдавшем армии 25 лет, ученице 4 класса Лебедевой Алине рассказала учительница школы Сивцова Л.В. осле окончания службы работал плотником, столяром-краснодеревщиком в Скопине. Здесь сам срубил дом из дуба. Иосиф Богуславович был очень жизнерадостным человеком. Оптимист по натуре, он умел вселять уверенность в других.

осле окончания службы работал плотником, столяром-краснодеревщиком в Скопине. Здесь сам срубил дом из дуба. Иосиф Богуславович был очень жизнерадостным человеком. Оптимист по натуре, он умел вселять уверенность в других.