Окружной общественно-исторический проект

«Высокие широты. Герои-полярники»

Название исследовательского проекта

«МОЯ ТЕРРИТОРИЯ»

Автор работы:

Надаховская Полина Борисовна,

учащаяся 10 класса,

МБОУ Центр образования г. Певек,

проживающая по адресу:

ул.Обручева д.38, кв.105.

Руководитель:

Глыга Татьяна Алексеевна,

учитель истории и обществознания

МБОУ Центр образования г.Певек,

glyga@mail.ru

2016г.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ:

Введение: цели, задачи, актуальность выбранной темы.

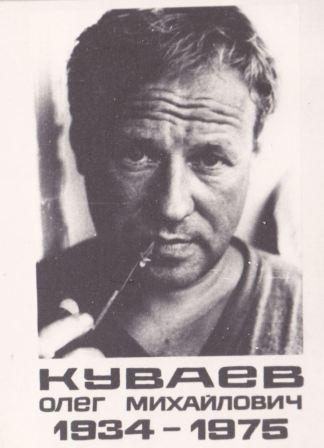

Основная часть: описание жизни и деятельности геолога и писателя Олега Михайловича Куваева с использованием материалов музея.

Список использованных источников и литературы.

Приложение (фотографии источников из архива школьного музея)

1.

Посмотрела фильм «Территория», снятый по роману Олега Михайловича Куваева. И захотелось больше узнать о людях, работавших на территории нашего района, округа.

Сначала прочитала роман. Нам, не знающим дальних походов, трудно понять, как можно было выживать в суровых условиях тундры: ночёвки в палатке, отсутствие всякого удобства, минимум продуктов (можно ловить рыбу, охотится на оленя), чай в консервной банке на костре. И каждый день трудная, тяжёлая работа: пешком на себе нести орудия, пробы грунта. Цель моей работы, через биографию Куваева Олега Михайловича, геолога и писателя рассказать о том, как много этот человек с большой буквы сделал за свою короткую жизнь - сорок лет, но какие они были полные и насыщенные событиями и значимыми результатами. Рассказать о жизни людей на Чукотке, в Певеке в 60-70-е годы. О значимости Севера для страны – освоение природных богатств Заполярья, поиски промышленного золота. Как он входил « в плоть и в кровь» людей, открывших для себя Арктику. Как рождалось отношение к Северу в работе, в буднях и праздниках.

Центром Территории является посёлок, вымышленный, как и все названия рек, холмов, мысов… Но я уверена, что это наш Певек, город на побережье Восточно-Сибирского моря, Чаунской морской губы. И потом я стала расшифровывать все названия в романе, работая с картой, пытаясь разгадать, где происходили события романа.

Из разговоров с учителями истории и географии поняла, что на географической карте пунктов с такими названиями я не найду, что это художественный вымысел, и всё-таки судьбы нескольких героев угадываются чётко. Один из них Николай Ильич Чемоданов является прототипом Ильи Николаевича Чинкова.

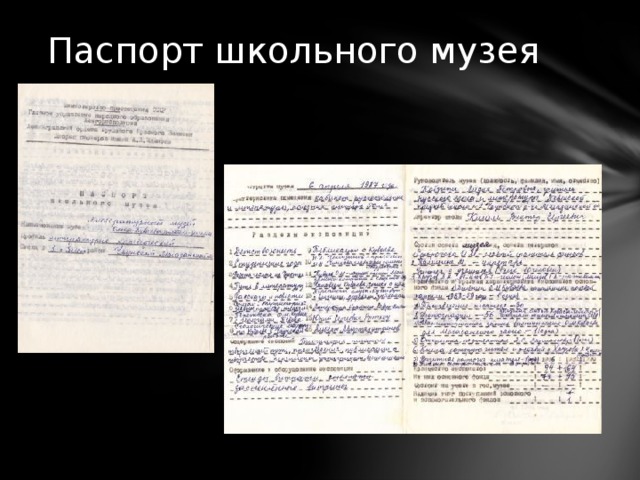

От учителя истории я узнала, что в музее нашего «Центра образования» хранятся материалы клуба Куваевцы», который существовал при Певекской средней школе №1 с 1981 года.

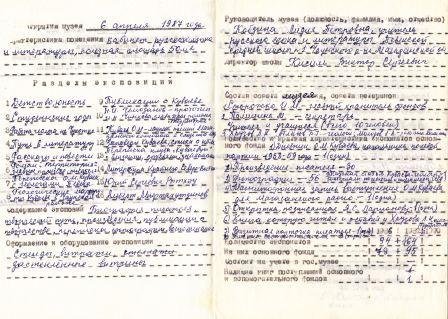

Из летописи клуба «Куваевцы» при Певекской средней школы №1:

«Мы - члены клуба «Поиск» Певекской средней школы №1 решили собирать материалы об Олеге Михайловиче Куваеве, так как он был нашим земляком, считал Певек своей второй Родиной, жил и работал на Чукотке с 1957 года. Начинал коллектором геологических экспедиций в бухте Провидения, заливе Креста, затем был начальником геофизического отряда на Ичувееме, где сейчас участок «Быстрый», начальником геофизического отряда, который проводил исследования на острове Айон…

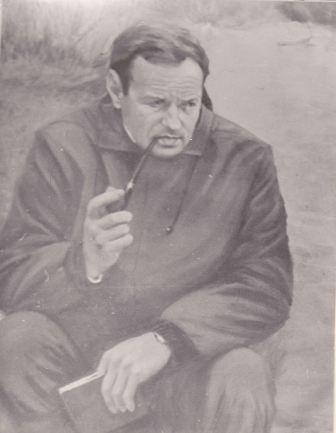

Недавно в нашей школе прошло очередное заседание клуба «Поиск», на котором ребята рассказали о Куваеве – писателе. На заседании присутствовали коллеги и близко знавшие Олега Михайловича – Л.Хрузов, Б.Атласов, Я.Ларионов, А.Молодов, которые рассказали о жизни Куваева, о его работе здесь, на Крайнем Севере… Геологи передали нам «Дневник полевых работ начальника Чаунского геофизического отряда О.М.Куваева», фотографии, 15-й выпуск «Материалов по геологии и полезным ископаемым Северо-Востока СССР» с научной статьёй писателя, изготовили карту – схему геофизических исследований О.Куваева в 1958-1959 годах. А.Б.Атласов написал портрет писателя, который подарил музею…

Портрет, подаренный школьному музею Атласовым А.Б.

Выступает геолог Хрузов Л.К.

(фото из архива школьного музея)

Наши гости с интересом слушали рассказ «поисковцев» о том, что нами ведётся активная переписка с писателем Ю Васильевым, В.Шенталинским, журналистом В.Курбатовым, а также с сестрой О.Куваева Галиной Михайловной, и предложили назвать наш клуб «Куваевцы».

В 1959 году Куваев встретил розовую чайку, точнее, колонию розовых чаек на Чукотке, на берегу Чаунской губы, в устье крупной реке Чаун. «А ведь мне повезло в жизни – я уже видел и держал в руках розовую чайку. Я слушал, как плачут на озёрах гагары, и наши спины сгибались под тяжестью гусей. Не каждому посчастливилось замирать от ужаса в Восточно-Сибирском море…, не каждый смог бы пройти, чуть не плача от злости, на тридцатом километре кочек. Я благодарен своей работе за это, но теперь надо выходить за её рамки, так как работы Севера – это …жестокие рамки». (Из писем О.Куваева) Чайки эти гнездятся на берегу небольшого тундрового озера. Розовая чайка навсегда осталась символом героической Арктики. И мы решили, что символом и эмблемой клуба должна стать «Розовая чайка» - символ счастья».

Изучая материалы школьного музея, я узнала много интересного о жизни и деятельности Куваева О.М.. За четыре месяца поисков и изучения музейных экспонатов, материала было собрано очень много, что стало проблемой при оформлении моей работы. Читая его переписку с друзьями, видишь такие качества как честность, благородство, искренность в отношениях, даже если встречи с близкими людьми были редки, состояние «дружбы» сохранялось на всю жизнь. Хорошо об этом сказал Александр Шагалов, написавший о нём книгу: «Произведения Куваева неотрывны от его жизненной биографии, многое, как правило, проясняющей в их поэтике. Они являются непосредственным продолжением того пути, которым прошёл О.Куваев – геолог по профессии и поэт в душе, человек неуёмной энергии и скупого на внешнее проявление мужского товарищества, оставшийся до конца верным своей мечте о конечном торжестве добра и дружбы».

2.

День сегодняшний есть следствие дня вчерашнего,

и причина грядущего дня создаётся сегодня.

Где были, чем занимались вы все эти годы?

Довольны ли вы собой?

О.Куваев.

«Если в какой-то год я на Чукотке не бываю, то позднее, всю зиму, весь остаток года бывает как-то неуютно жить. Чего-то не хватает. Чукотка – это …как первая любовь. Там сформировался как личность и посему считаю её родиной, не меньшей, чем то место, где родился» (из писем О.Куваева Л.К.Хрузову). А родился Олег Куваев в Костромской области в 1934 году, но вплоть до института жил в Кировской области вначале в деревне Кузьминки, а потом на железнодорожном разъезде Юма. Отец работал дежурным по станции, а мать преподавала в соседнем селе, и поэтому вынуждена была каждый день ходить за десять километров в глухую лесную деревню. А чтобы не быть съеденной волками (коих в лесах было много) она брала с собой вилы, которые применяются при вывозке навоза на поля. По рассказам самого Олега Михайловича, интересы его рано замкнулись на двух вещах: книгах и ружье. Ружьё выпрашивал у отца долго, но получил только когда учился в 8-м классе. Первая книга, которая потрясла воображение юного читателя Олега, был рассказ о нескольких поморах, застрявших на острове Малый Берун. И вскоре любимыми книгами стали книги о путешествиях и путешественниках. К седьмому классу он хотел стать географом – путешественником, но знающие люди объяснили, что эта профессия отмирает, и тогда он твёрдо решил стать геологом. Десятилетку он заканчивал в интернате для детей железнодорожников в городе Котельниче-на-Вятке. После окончания школы, отец настаивал на поступление в физико-технический институт, полагая, что жизнь геолога безалаберная, бесприютная, в общем несерьёзная. Отбор он прошёл, но потом забрал документы и отнёс их в геологоразведочный институт и был принят на геофизический факультет. В институте сколотился хороший дружный коллектив единомышленников. Благодаря преподавателю физкультуры, начал заниматься спортом и лыжами в частности. Учёба нравилась, на каникулах была возможность поработать в геологических партиях. Так после третьего курса Олег попал на Тянь-Шань, который его очаровал и куда он поклялся вернуться после института. Потом работал в старом золотоносном районе в верховьях Амура.

В 1957 году (будучи студентом) О.Куваев приехал на Чукотку. Экспедиция базировалась в бухте Провидения, а потом отправилась к заливу Креста. «…Мы разбивали стоянки в молчаливых горных долинах, встречали пастухов, и всюду была тундра. Очарование которой, кажется, ещё никому не удавалось передать…. Над заливом каждый вечер повисали ужасные марсианские закаты на полнеба. Всё это меня окончательно доконало, и на обратной дороге я залетел в Магадан договориться о заявке в институт…» (Из статьи «О себе» О.Куваева). Чтобы попасть на Чукотку пришлось ему долго обивать пороги в министерстве, после чего он всё-таки попал в группу.

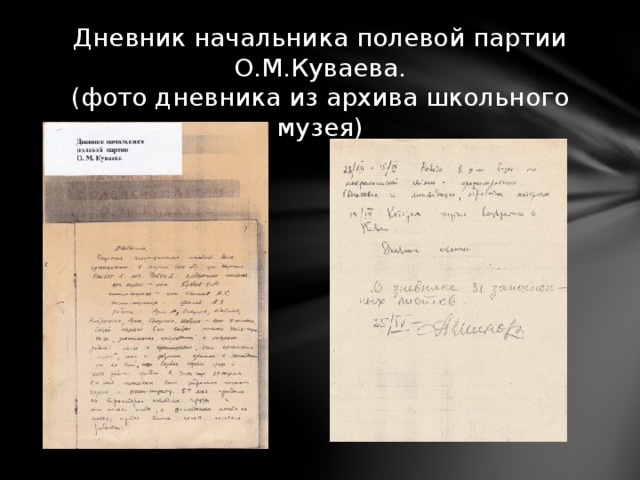

В феврале 1958 года он оказался в Певеке на берегу Чаунской губы в должности начальника партии. Незадолго до его приезда здесь открыли промышленное золото, и поэтому в геологическом управлении и в посёлке жизнь била ключом. Система работы здесь отличалась от системы столичных экспедиций. Тундра совсем не была экзотикой, люди просто жили в ней своей жизнью, работали сутками напролёт, и это считалось нормой.

С первого года самостоятельной работы в Чаунском районном геологоразведочном управлении О.М.Куваев показал глубокое понимание необходимости и важности внедрения новых передовых методов исследования. Работая в 1958 году начальником Ичувеемского геофизического отряда Олег Михайлович впервые в пределах Чукотки доказал возможность применения метода вертикального электрического зондирования

(ВЭЗ) для определения мощности рыхлых отложений.

Дневник начальника полевой партии О.М.Куваева.

(фото дневника из

архива школьного

музея)

Широкое использование этого метода способствовало в дальнейшем повышению эффективности геологоразведочных работ на разведке россыпных месторождений. Творческий подход к интерпретации результатов комплексных геофизических исследований проявился в работе Олега Михайловича и в следующем 1959. Под его руководством на территории Чаунской губы и обрамляющей её низменности проведены значительные объёмы магнитометрических, гравиметрических работ и ВЭЗ. Получены новые данные о тектонике этой обширной территории.

Участники экспедиции вытягивают трактор. Второй слева - Олег Куваев.

Чукотка. 1960-е гг.

. В полевом лагере. Чукотка. 1960-е гг

В избушке Васи Тумлука.1959 г.

(фото из архива школьного музея)

В гравиметровом маршруте

Настоящая проходка шурфов. Закладка ВВ при проходке канав. (фото из архива школьного музея)

Впечатлений было много, и они требовали какого-то выхода. Приехав в Москву в 1962 году, он привёз несколько рассказов, которые напечатал журнал «Вокруг света».

Вскоре Олег Михайлович снова возвращается на Север, в Магадан, где был организован Северо – Восточный комплексный научно-исследовательский институт, и его отправляют руководителем группы для проведения исследований на острове Врангеля. На лёгких самолётах Ан-2 они делали съёмку по дрейфующим льдинам Чукотского и Восточно-Сибирского морей. Проводя большую часть времени в маршрутах, экспедициях, путешествиях пешком, на собачьих упряжках и оленьих нартах, на байдарках и вельботах, на самолётах полярной авиации и вертолётах, с геологическим молотком и биноклем он «излазил» вдоль и поперёк всю Чукотку.

Куваев – геолог. 1960-е г.

(фото архива школьного музея)

Именно в это время занятия литературой становятся чем-то вроде второй профессии. Во всех своих произведениях он пишет о людях, людях Севера, чудаках с нестандартным мышлением, мужественными поступками и полярным кодексом чести. Герои Олега Куваева доказывают, что в нашей жизни всегда есть место подвигу… Молодой геолог – Куваев становится участником литературного объединения при газете «Чаунская правда» (ныне «Полярная звезда»).

На острове Врангеля. 1962 г.

(фото архива школьного музея)

По побережью Амгуэме.1963 г.

(фото архива школьного музея)

Куваевские рассказы появляются на страницах нашей газеты. Первая книга «Зажгите костры в океане» вышла в Магадане в 1964 году. Вслед за ней появились сборники повестей и рассказов «Чудаки живут на Востоке» (1965 г.), «Весенняя охота на гусей» (1967,68), «Птица капитана Росса» (1970 г.), «Тройной полярный сюжет» (1973 г.).

В одном из своих писем Попову А.П. Куваев писал: «Удивительно и прекрасно каждое место на земле, и люди обязательно должны понять это. Может быть, посмотреть, как мчится по кочкам вспугнутый олень не менее достойное занятие, чем слушать «Пиковую даму»».

По некоторым произведениям О.М. Куваева были сняты фильмы и художественные и документальные по материалам экспедиций. Куваев писал в анкете на вопросы Магаданского телевидения в 1973 г.:

|

| -«…Возню с кино я начал с документальных. Для объединения географических фильмов снята была одночастевка цветная «Люди тундры и моря» о Чукотке и несколько сюжетов. Они все прошли по Всесоюзному экрану и ЦТ. Затем вместе с режиссёром Алексеем Салтыковым написал сценарий по повести «Азовский вариант». Сценарий был дерьмо, и Мосфильм справедливо от него отказался, оплатив нам, однако, наши труды. Затем снята была лента по рассказу «Берег принцессы Люськи» и фильм по повести «Птица капитана Росса», ничего общего с повестью не имеющий.

-… О работе в кино. Кино и телевидение в наши дни дают выход на миллионы. Если двадцать миллионов выключат телевизоры, то вторые двадцать его все-таки посмотрят, а десять что-то запомнят. Посему парадокс по короткому фильму «Берег принцессы Люськи» я получил больше писем, чем по пяти книгам, не говоря о десятках журнальных публикаций. А ведь у того же «Вокруг света» тираж более 2000000, это серьезно. Но профессия сценариста, мне кажется, в большей степени черта характера и владения ремеслом, чем литературный талант и тем паче проза. Кроме того, кино труд коллективный. Я же индивидуалист, к соавторству не способен и в кино мне весьма тяжело. Пожалуй, оба фильма появились лишь потому, что на студии Беларусьфильм было ко мне внимательное и дружеское отношение. Но все-таки надо сказать, что шел я по самому дешевому пути, не выполняя долг сценариста. Я безропотно писал многочисленные варианты сценариев, тратил много времени, чтобы литературно они гляделись (боялся испортить нюх). Потом отходил в сторону. В результате на экране я видел или не то, что хотел бы, или противоположное тому, что хотел бы. Это относится к фильму «Идущие за горизонт», Оба фильма я считаю очень слабыми. Так как режиссеры и в том и в другом случае были молодыми парнишками, то большую долю вины за слабость беру на себя.

-Надо снять широкоформатный цветной фильм об Арктике, где бы была она вся. С размахом, юмором и тем состоянием души, которое могут дать только горы, море и Арктика. Для этого должен быть режиссер-единомышленник. А где он?» |

Калымская низменность. 1964 г.

(фото из архива школьного музея

Разочаровавшись в профессии, в конце 1960-х Куваев уходит из геофизики и геологии и становится профессиональным писателем. В автобиографии 1968 года об этом он написал так: «…весь мой жизненный опыт пока связан с геологией. Геология ныне — наука и производство, она все более становится четким промышленным комплексом, и дальше будет развиваться именно по этому пути. Надуманные истории про… „ахи“ над месторождением… звучат чаще всего оскорбительно для геологии. Все случается в силу житейской необходимости, но это нельзя возводить в ранг сугубо типичного. Вот именно в этом я вижу на ближайшее время свой долг пишущего человека, это долг перед товарищами по профессии, с которыми вместе приходилось работать, радоваться, рисковать и просто жить». Куваев уезжает с Севера, поселяется в Подмосковье. В своих произведениях он пытается правдиво передать дух и образ жизни людей Севера конца 1940-х - начала 1960-х годов. Этот этап жизни писателя нашел отражение в неоконченном романе «Правила бегства» (опубликован посмертно в 1980 с некоторыми сокращениями, полностью — в 1988 году).

Герои повестей и рассказов Куваева – геологи, рабочие полевых партий, охотники, оленеводы, рыбаки, лётчики полярной авиации. Они люди разных поколений и национальностей. Он пытался «давать художественную географию нашего Отечества», показывать человека и его труд. Север в произведениях писателя являлся своего рода полигоном, где происходит испытание человеческих душ, жизненная и нравственная закалка людей. Недаром Куваев называл Чукотку «одним из самых воспитывающих, интересных и ласковых мест на земле».

Расставшись с профессией геолога в 1965 г., Олег Куваев окончательно поселился в подмосковном Калининграде (сейчас Королёв), в комнате сестры Галины Михайловны, которая в то время жила с семьёй в Тбилиси.

«Живу я очень один, — писал Олег Куваев 26 декабря 1966 г. геологу Вилю Якупову. — С «литературной шоблой» не вожусь, помимо чисто деловых контактов. Скушно мне с ними, самовлюблённый какой-то, легкопенный народ. Получил приличную комнату в 19 метров, поставил диван, стол, постелил на пол шкуру... вот и всё». Далее Куваев сообщал, что пишет книгу: «Толстенькая будет книжка, вся из нового. По сдаче книги намечаю вояжи». Делился планами: «На книге должен заработать приличную сумму — может, вступлю в кооператив, грохну трёхкомнатную буржуазную келью и оставлю на экспедицию на Таймыр в лето 68-го года». Завершил так: «Буду рад Вашему письму. Получаю я сейчас на свой домашний адрес: Калининград-5 Московской обл., Дзержинского 20, кв. 23 (это всё та же деревня, только переименованная). А дом мой напротив больницы. В случае Вашего визита в Москву — буду весьма рад встретиться. Я частенько уезжаю, но кинуть в ящик открытку — труда особого Вам не составит».

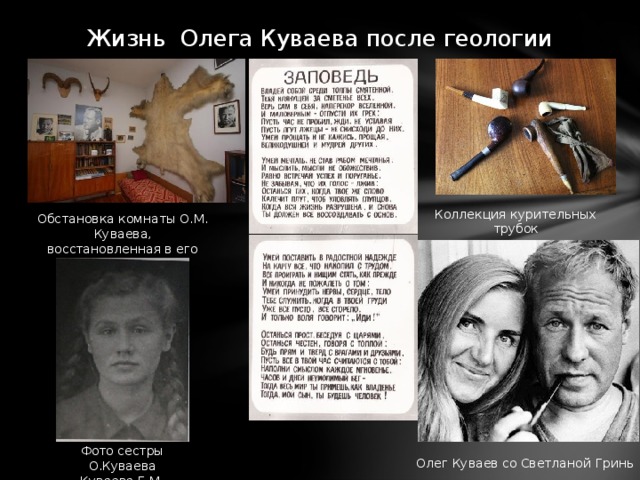

Критик Владимир Дробышев, знавший писателя, бывавший у него в Болшево, оставил описание его жилья: «Олег Куваев занимал просторную, светлую комнату в коммунальной квартире. И весь вид его комнаты отражал характер и пристрастия хозяина. На стене — громадная шкура медведя, на трёх-четырёх полках — книги. Их не так много, зато подобраны такие, к которым владелец обращался не раз, перечитывал их. Большей частью это были специальные труды по геологии, записки полярников и исследователей Севера. Тут же геологические образцы, собранные им в маршрутах. Ещё одна медвежья шкура — на полу перед кроватью. А над входом — могучие рога горного барана. Всё это — его личные охотничьи трофеи. Несколько охотничьих ружей и ножей. Всё в отличном состоянии: блестит, смазано и протёрто. Видно, что и они висят не для украшения, что владелец их — страстный охотник. Ружьями он особенно гордился... На маленьком столике удобно расположена пишущая машинка, лежит стопка чистой бумаги, карандаши и другие мелочи писательской работы. Что ещё? Цейсовский бинокль. Несколько курительных трубок и пачек табака. Старинная подзорная медная труба... По всему видно, что здесь держатся только самые необходимые вещи и такие, которые дороги хозяину, как воспоминания о каких-то памятных днях его жизни».

Обстановка комнаты О.М. Куваева,

восстановленная в его семейном доме-музее

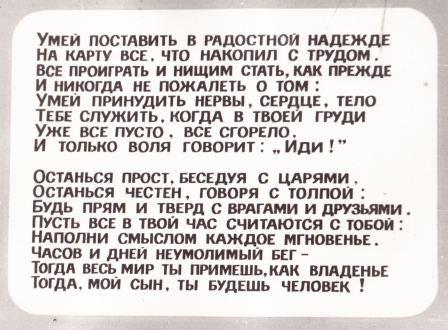

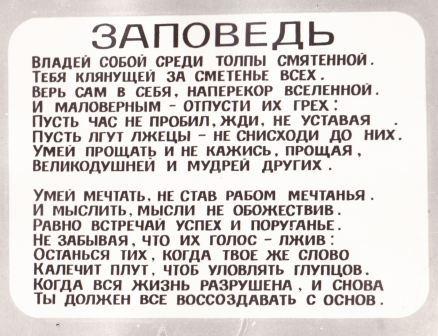

Для полноты картины следует добавить, что над письменным столом был приколот листок со стихотворением Киплинга «Заповедь»: «...Верь сам в себя наперекор Вселенной и маловерным отпусти их грех...». И всюду — фотографии. Среди них — групповые походные снимки, большой увеличенный портрет Олега Куваева, портрет его друга, о котором в повести «Дом для бродяг» написано: «Он был крупный седоголовый и, если можно так сказать, настоящий». Это путешественник и писатель Виктор Николаевич Болдырев.

Фото из архива школьного музея

В этой команте Олег Куваев прожил до конца своих дней, так и не обзаведясь своей квартирой, хотя такая возможность предоставлялась. В одном из писем Алле Федотовой он писал: «Я тут сдуру с богатых кинематографических гонораров полез в кооператив. В районе Аэропортовской строился писательский кооператив. С каминами! Голубая ванна вделана в пол. Ну и прочие интеллектуально-мещанские радости. Слава Богу, где-то вышла осечка. А пока осечка тянулась, я опомнился. Куда ты, Олег, лезешь? Ты меня можешь представить в голубой ванной? Я не могу. А возле камина в пунцовом халате можешь? Я от смеха умру. Тут (в Болшево. — Л.Г.) у меня лес рядом. На велосипед прыгнул, педалями покрутил — и лес. Сосны стоят над тобой, хохочут, белки прыгают, ухмыляются. Всё встаёт на свои места».

«Я слишком люблю литературу...» Из подмосковного Калининграда по всей стране разлетались письма Олега Куваева. Он писал друзьям с высочайшей искренностью, «обнажая душу». Именно так — «Обнажая душу» — названа книга писем, вошедшая в третий том сочинений Олега Куваева (М.: Издательство «Престиж Бук», 2013). Некоторые письма с большими сокращениями или отрывки из них печатались в периодических изданиях, включались в третий том «Избранного» (Магадан: Книжное издательство, 2000).

Среди адресатов — журналист Борис Ильинский. Он познакомился с Олегом Куваевым в Магадане осенью 1963 г., а расстался с ним весной 1965 г., когда Олег уехал в Подмосковье. С того времени и до последних дней его жизни они переписывались. У Ильинского сохранились сорок пять писем Куваева. Эти письма он передал сестре писателя Г.М. Куваевой. В них Олег Михайлович делился своим литературным опытом, давал советы. «...И название. Очень важно. Для меня, например, название даёт знамя. А следовательно, и стремя. Название должно или информировать читателя, или утверждать. Я перебрал названия всех любимых романов, и так оно и есть. Для моего романа идеально название из двух слов, которое что-то утверждает... У меня есть штук шесть-семь, а это значит, что нет ни одного. Название должно быть единственным». (Калининград, июнь 1971 г.) «Пойми, если ты ещё не понял, что литература — дело безжалостное... Но пока ты не должен ничего бояться. Не оглядывайся на редактора, а оглядывайся на внутренний вкус и мотивировку действий. Я, к счастью, начинаю понимать, что деньги, карьера, преуспевание — ценности второго плана. Уют, мир — должен быть не снаружи, а в душе. Я не знаю панацеи, как этого добиться, но пока знаю одно верное средство — хорошо сделанная работа. Она приводит в гармонию личность и внешний мир... Живём мы, к сожалению, один раз, и надо провести остаток лет в ясности духа и постижении мудрых ценностей бытия. Всё остальное — суета: слава, бабы, имущество, звания всякие — мишура всё это, Боря. Думаю, что и ты придёшь к такому же выводу». (Калининград, октябрь 1971 г.)

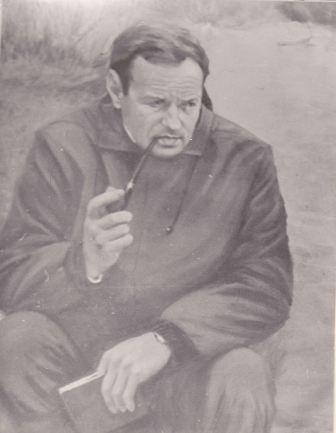

Семейная жизнь начала складываться в 70-е. Олег Куваев познакомился со Светланой Гринь в Терсколе, где она в то время работала вместе с Галиной Куваевой.

Ещё молодые, но уже тёртые жизнью, люди сразу же потянулись друг к другу. Встретились они только в конце его жизни и шли рядом три года и два дня. Находясь в разлуке, едва ли не через день писали друг другу письма, посылали телеграммы. Светлана работала в Приэльбрусье, а Олегу надо было работать над романом. В одном из писем Светлане Олег писал: «Иногда, кажется, кроме работы, должна быть ещё и заинтересованность: семья, дети и круг твёрдых обязанностей. А так ведь отними у меня литературу, так даже пустого места не останется...» «Считаю женой. Целую. Олег», — такую телеграмму Светлана получила 26 мая 1972 года. Но они так и не оформили свои отношения юридически. Позже Светлана Афанасьевна пришла к твёрдому убеждению: даже лучше, что они с Олегом не расписались, ибо её верность и Богом данная любовь скреплены исключительно велением их сердец, а не узами долга. Каждый Новый год она встречает одна, отвергая приглашения сестры и её мужа: «Я встречаю Новый год не одна, а вдвоём с Олегом».

Олег Михайлович долго вынашивал роман «Территория». «Внешне – это история открытия золотоносной провинции… Внутреннее же – это история о людях, для которых работа стала религией. Со всеми вытекающими отсюда последствиями: кодексом порядочности, жестокостью, максимализмом и божьим светом в душе… Отличие моего, что герои его веруют ещё и в свой образ жизни как единственно правильный. Таким образом, Арктика, работа и личная жизнь образуют некий единый компот, в котором невозможно выделить составные части. Законченным роман не считаю…»

«Персонажи романа – люди, которые сознают быстротечность времени и торопятся жить и действовать. И в этом смысле центральной, главной фигурой, дающей ключ к объяснению многих сторон повествования, следует считать образ Чинкова, так как именно в образе Чинкова полнее и очевиднее всего воплощаются взгляды писателя на жизнь, собственная гражданская и эстетическая позиция, даже в какой – то своя мечта о действительности не только «как она есть», но и как она должна быть…» - писал Шагалов А. в книге «Олег Куваев».

Работал писатель над романом долго и тщательно, несколько раз переделывал его. Осенью 1973 г., когда близилось завершение нового варианта романа, Олег Михайлович писал главному редактору Магаданского книжного издательства Л.Н. Стебаковой: «Всё вожусь с романом и никак всё же не найду окончательного варианта. Переписал я его уже пять раз. Видно, ещё раз перепишу до марта. Был расплывчат. Стал техничен, но сух...» В следующем письме сообщал ей, что роман «придётся перепечатать и ещё раз по нему пройтись для придания лоска».

Роман «Территория» писатель закончил в 1973 г. В том же году отдельные главы романа были напечатаны в альманахе «На Севере Дальнем». Сдав рукопись в журнал «Наш современник», Олег Куваев в начале 1974 г. писал сестре Галине: «Рецензии на роман (внутренние, редакционные) прямо неудобно читать. Утверждают, что я написал «Моби Дик» советского времени». Журнальный вариант романа был опубликован в двух номерах «Нашего современника» за 1974-й год.

Высокую оценку куваевской «Территории» дал Юрий Бондарев в докладе на пленуме правления Союза писателей РСФСР в 1974 г.: «Последний его роман по накопленному опыту, по знанию реальных коллизий, по воплощению жизни в единстве мысли и формы явление весьма и весьма заметное и тем более радостное, что Олег Куваев неповторим и в выборе нестереотипных героев, и в комплексе средств выражения. Молодой и прозрачный стиль его будто наполнен незагрязнённым озоном — от него как бы веет апрельской последождевой свежестью, чистотой и здоровьем». Олегу Куваеву прислали письма Леонид Леонов и Борис Полевой. Первый известил, что желает прочесть его творение, а второй выразил благодарность за роман и предложил писать для журнала «Юность», который он редактировал.

Подержать в руках книгу писателю не довелось: роман был выпущен издательством «Современник» в 1975 г. посмертно. Он выдержал десятки изданий на русском и языках народов СССР, а также на иностранных языках. По роману в 1979 г. был снят фильм «Территория». Роман инсценирован и поставлен в ряде театров страны.

В 1976 г. роман «Территория» был удостоен премии имени Магаданского комсомола, в 1977 г. — первой премии на Всесоюзном конкурсе Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов (ВЦСПС) и Союза писателей (СП) СССР на лучшее произведение о рабочем классе.

Роман «Территория» О.Куваева задаёт главный вопрос «Зачем человек живёт на земле? Что есть истинная, подлинная жизнь?» По мнению критика Владимира Дробышева, — «итог работы писателя, итог раздумий над жизнью и предназначением человека на земле, его лебединая песня».

Олег Михайлович Куваев внезапно скончался 8 апреля 1975 года. Похоронен он на Болшевском кладбище. Надгробие на его могиле выполнено из трёх камней разной величины. Самый большой из них привезён друзьями с Чукотки. На камне изображены кирка – символ труда геолога, и гусиное перо – символ труда писателя. Могила окружена мощными металлическими цепям.

Мемориальная доска на доме, где жил О.М. Куваев

Могила О.М. Куваева на

Болшевском кладбище

Северяне не забывают Олега Куваева. Его именем названа горная вершина на Чукотке, улица в Певеке. Его считают своим и на Дальнем Востоке. Лучшие произведения Куваева включены в 15-томную «Антологию литературы Дальнего Востока». Жизненному и творческому пути О. Куваева посвящены многие основательные исследования (книга Александра Шагалова «Олег Куваев: Жизнь. Книги. Мечты», диссертации филологов Николая Минина «Проза Олега Куваева» и Владислава Иванова «Романы О. Куваева "Территория" и "Правила бегства": История создания, духовное и художественное своеобразие», книга Игоря Литвиненко «Территория совести», публикации заслуженного учителя России Анатолия Коняева, сестры писателя Галины Куваевой и др.).

В одном из рассказов писателя есть пронзительная фраза: «...Надо жить так, чтобы люди держали память о тебе бережно, как держат в ладонях трепетную живую птицу». Так и жил Олег Куваев, участвуя в создании «художественной географии нашего Отечества». И потому память о нём жива.

3.

Литература:

Иванов В. В. Куваевская романистика: Романы О. Куваева «Территория» и «Правила бегства»: История создания, духовное и художественное своеобразие : Опыт исслед. Магадан, Кордис, 2001.

Курбатов Владимир Сергеевич, «Из памяти не вычеркнуть… (За строками писем и книг Олега Куваева)». Магадан, 2000.

Мифтахутдинов Алберт, «Звание российского литератора обязывает…» Уроки Куваева.(Вступ. ст. к роману О.Куваева «Правила бегства»)

Шагалов Александр Александрович, Олег Куваев Жизнь, кн., мечты. [Вступ. ст. В. В. Смирнова] Магадан Кн. изд-во 1989, Серия Писатели Сов. России.

Стебакова Л.Н. Письма. Личные воспоминания о писателе.