МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №158»

НАПРАВЛЕНИЕ: ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Московские топонимы в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита»

Выполнила: Рогова Дарья Александровна,

обучающаяся 11 «А» класса, МБОУ г. Новосибирска

«Средняя общеобразовательная школа № 158»

Руководитель: Феденёва Галина Никифоровна, учитель русского языка и литературы

СОДЕРЖАНИЕ

Введение……………………………………………………………. 3

Основная часть:

Формирование отношения М.А. Булгакова к Москве…………... 5

Основные топонимы романа…………………………………….... 8

Заключение ………………………………………………………… 20

Список использованной литературы……………………………… 21

Приложение……………………………………………………….... 22

Цель исследования:

Задачи исследования:

Определить приблизительное количество топонимов в произведении;

Установить взаимосвязь между местом, упомянутым Булгаковым в романе «Мастер и Маргарита», и реально существующим географическим объектом;

Объяснить значение используемых топонимов;

Понять замысел автора в отождествлении места события и конкретного человека.

Раскрыть мастерство автора в исполнении хронотопов.

Объектом исследования являются московские топонимы романа «Мастер и Маргарита».

Материал моего исследования — текст произведения «Мастер и Маргарита».

Введение

Топонимия художественного текста имеет не меньшую, а иногда и большую значимость, чем антропонимия, имена персонажей. Они составляют единое хронотопонимическое пространство романа: место и время действия героев. Поскольку действие романа Булгакова происходит в Москве 20–х годов, то и топонимы рассматриваются в данном временном отрезке, т.к. топонимы как никакая другая лексика подвержены историческим изменениям (как сами объекты, так и их названия). Но поскольку это художественное пространство, то и в топонимы романа, несмотря на их видимую реальность, привносится и доля вымысла.

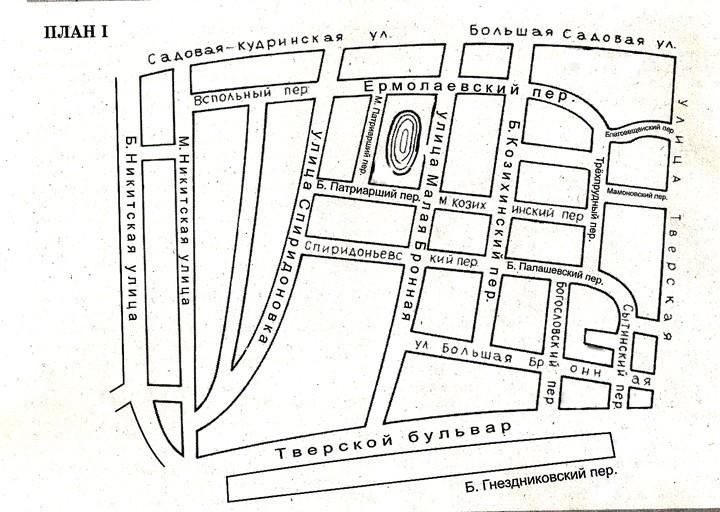

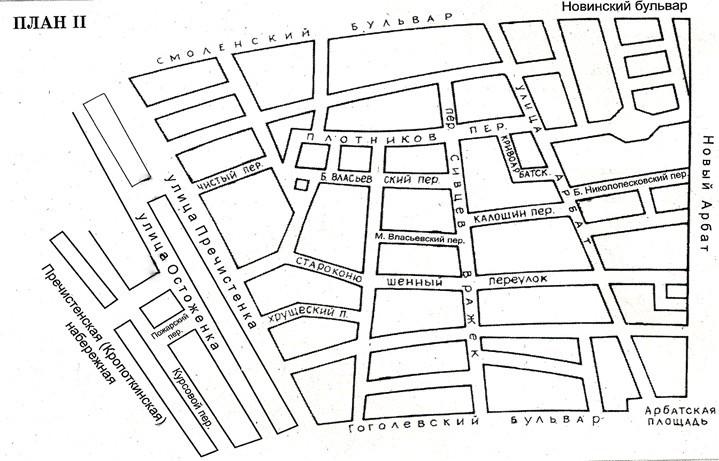

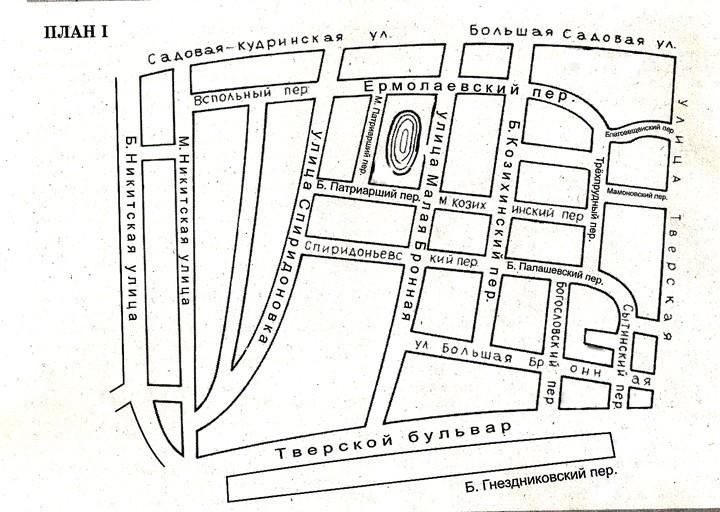

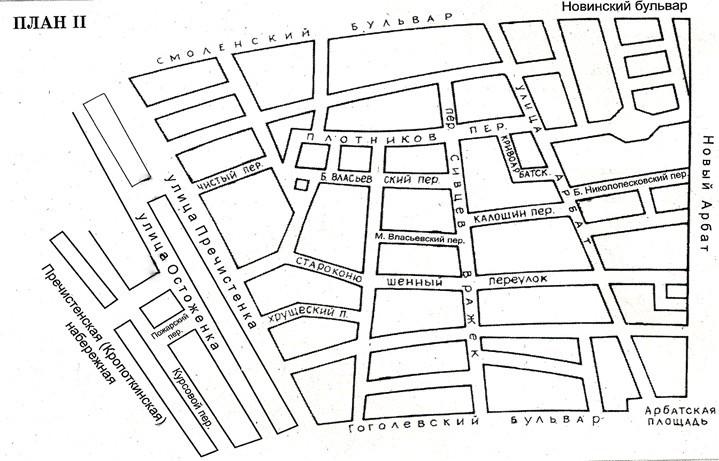

Многие объекты Москвы (названные именами собственными или скрытые за словами «переулок», «дом» и т.п.) узнаваемы и имеют точный адрес и реальные прототипы. Как Петербург детально описан Достоевским, так Москва — Булгаковым. И на карте Москвы можно проследить, где именно происходит действие того или иного эпизода романа. А названия городских объектов (топонимы) вызывают размышления об их происхождении и истории.

Поэтому при рассмотрении топонимов должны быть учтены все указанные моменты: историческое, времен Булгакова и современное название объекта, его привязка к топографии Москвы с одной стороны и действию героев романа с другой. По возможности должна быть отмечена и роль того или иного топонима в романе. Попутно может быть дана история и этимология названий. Актуальность исследования определяется тем, что произведение М. Булгакова занимает немаловажное место в русской литературе, до сих пор романом интересуются, т. к. в нём много загадок и тайн. Это доказывают и многочисленные экранизации «Мастера и Маргариты». Вот и я решила обратиться к одной из самых волнующих тем этого произведения — топонимике.

Формирование отношения М.А. Булгакова к Москве

М. Булгаков в автобиографических рассказах писал: «…Не из прекрасного далека я изучал Москву 1921–1924 годов. О нет, я жил в ней, я истоптал ее вдоль и поперек… Москву 20-х годов я знаю досконально. И намерен описать ее» [11]. И еще: «…Москва — город громадный, город единственный, государство, в нем только и можно жить» [11].

Приехав в Москву после долгих мытарств на юге России, М. Булгаков сразу же и навсегда полюбил этот город и остался верен этой любви до конца, дав в своих произведениях зарисовки неповторимого московского быта, что позволяет считать его истинно московским писателем.

Неразрывная связь писателя с Москвой гораздо глубже географических понятий, ибо именно здесь происходят все основные события его жизни и творчества. Не случайно о своем приезде в Москву в 1921 году Булгаков так пишет в автобиографии: «Я приехал в Москву в конце 1921 года без денег и без вещей, приехал, чтобы остаться здесь навсегда» [12].

Работа в редакциях различных газет, во МХАТе — лишь основные вехи жизни писателя в столице. Большая часть ее также связана с проживанием в квартире № 50 дома № 10 по Большой Садовой улице — именно сюда Булгаков поместит центр событий романа «Мастер и Маргарита». Легендарный дом 302–бис по Садовой связан с реальным домом № 10 простой формулой: три и два в сумме составляют пять, а слово «бис» имеет значение «дважды», следовательно, дважды пять и являют нам настоящий адрес дома в романе.

Связь писателя с Москвой, своеобразие понимания феномена этого города органически заключены в таких, например, произведениях Булгакова, как повесть «Собачье сердце» и роман «Мастер и Маргарита». Причем в художественном восприятии писателя Москва становится не просто городом, а городом людей с их традициями, радостями, ежедневными проблемами и вечными ценностями. Создается удивительно цельный образ Москвы булгаковской. Все без исключения исследователи творчества Булгакова указывают на предельную реальность московской топографии романа, его московских прототипов. При этом, как уже отмечалось, Булгаков нередко прибегает к использованию своеобразных шифров, не очень, впрочем, сложных для разгадки.

Уже назывался реальный прообраз дома 302–бис, однако имеются и другие московские адреса романа «Мастер и Маргарита». Например, за «Домом Грибоедова», здания правления литературной организации МАССОЛИТ, угадывается дом Герцена, расположенный на улице Герцена (ныне Б. Никитская). А за самим МАССОЛИТом можно увидеть РАПП или более поздний Союз писателей.

Чрезвычайно глубокий смысл для понимания всей концепции булгаковской Москвы имеет ее связь с Вечным городом — Иерусалимом. Причем связь эта не только временная и топографическая (в передвижениях героев по городу Арбат соответствует Нижнему Иерусалиму), не просто перекликаются между собой отдельные детали городского пейзажа (золотые идолы и золотые купола, пятисвечия и пять кремлевских звезд, установленных в 1937 году), но между двумя городами, отделенными друг от друга девятнадцатью веками, возникает глубокая философская связь, основанная на примере самой сущности человека. Жителей обоих городов объединяет порочная преданность обману, лжи, доносительству. Москва тридцатых годов — город, живущий исключительно своим настоящим, отрицающий свою историческую наследственность, — у Булгакова оказывается соединенным, слитым воедино с вечностью, сам становится историей...

Пожалуй, наиболее емко определяют отношение писателя к противоречиям Москвы слова Воланда: «Какой интересный город, не правда ли?» — говорит он, глядя на сочетание Москвы новой и Москвы старой [1]. Какое простое, но одновременно какое глубокое слово: «интересный»! Москва Булгакова — город, увлекающий своими тайнами, стимулирующий глубинные исследования, серьезное переосмысление, предела которым нет и, очевидно, быть не может. Ибо познание истории, вечности бесконечно. Уже в первых своих московских очерках («Столица в блокноте», «Золотистый город») писатель обращал внимание на застройку и архитектуру города, на перемену названий, а очерк «Москва 20–х годов» кончается восклицанием автора: «Москву надо отстраивать… Москва! Я вижу тебя в небоскребах!» [11]. Свои «небоскребы» писатель возвел в 1924 г. на страницах фантастической повести «Луч жизни» («Роковые яйца») и в последующих произведениях неоднократно возвращался к теме застройки своего города, своей Москвы. «Квартирный вопрос» прямо или косвенно присутствует во многих его произведениях, а со страниц романа «Мастер и Маргарита» это выражение стало крылатым.

В Москве около сотни «булгаковских» адресов. Это улицы и дома, где жил сам писатель: Б. Садовая, 10; ул. Герцена, 46; Чистый пер, 9; М. Левшинский пер., 4; Б. Пироговская ул., 35–б; ул. Фурманова, 3–5 Это места его службы: в ЛИТО (Сретенский бульвар, 6), в газете «Гудок» (ул. Солянка, 12), в МХАТе (проезд Художественного театра и др.). Это адреса друзей, где писатель читал свои произведения (Малая Бронная, Мансуровский пер, Кропоткинская и др.). Это и последний «адрес» М. Булгакова, где в 1940 г. он нашел «приют и покой», — Новодевичье кладбище: на его могиле лежит большой черный камень, напоминающий Лысую гору — Голгофу, на которой был распят библейский и булгаковский герой. Наконец — это знакомые и памятные места, изображенные в его произведениях.

В творчестве Булгакова не только почти все персонажи, но и улицы, и дома написаны с натуры или имеют реальные прототипы. Все московские топонимы так или иначе связаны с героями и персонажами романа. Интересно рассмотреть московскую топонимию М. Булгакова в сопоставлении с историей и географией Москвы, как современной, так и времен Булгакова, а также этимологию названий и представить их в виде словаря.

Топонимы, упоминаемые в романе, расположены как по алфавиту, так и постранично: по мере их упоминания в романе. Рассмотрим последовательно основные топонимы «московского» текста (так называют тексты, посвященные Москве). Всего их 40.

Основные топонимы романа

Патриарший пруд

То самое место, где начинается роман «Мастер и Маргарита». Начало начал всего повествования, Булгаков это специально подчёркивает, ведь в описываемое время уже не было множественного названия Патриаршие пруды, да и патриаршего ничего не было…

В 1925 году в рамках антирелигиозной борьбы было произведено переименование в Пионерский пруд, вместе с ним исчезли и Патриаршие переулки, и наименования улочек, названых по расположенным на них церквям.

Почему Михаил Берлиоз и Иван Бездомный повстречали Воланда именно на Патриарших? Трудно найти в Москве место, которое было бы связано с нечистой силой больше, чем Патриаршая слобода.

В самой глубокой древности, когда Москва не была еще Москвой, на этом месте топили свои жертв жрецы древнего языческого культа. В особо торжественных случаях жертве отрезали голову. Не поэтому ли Берлиоз погиб столь экзотической смертью?

В средние века эту местность называли Козьими болотами. Дело и в козах, и в кознях — тех кознях, которые чинила нечистая сила обитателям этих мест.

В то время пастухи, пасшие здесь живность, заметили, что время от времени совершенно неожиданно среди стада появляется чёрный козёл. Иногда он заходил в чей–либо двор, и тогда в этом доме умирал человек. А у коз, если он попадал в стадо — пропадало молоко. Одни считали, что под шкурой козла скрывается дьявол, другие считали, что это нерождённый сын Сатаны. Как бы то ни было, изгнать чёрного козла можно было только крестным знамением.

Из этих самых Козьих болот вытекал ручей Чёрторый, который располагался вдоль стены Белого Города — нынешнего Бульварного кольца — и впадал в Москву–реку возле Чертольских ворот. Впервые бороться с обитавшей там нечистой силой взялся патриарх Иоаким, вступивший в должность 26 июля 1674 года. В 1655 году он оставил военную службу и принял монашество, но военные привычки у него остались, и бороться с чертями и кикиморами он решил по–военному. В 1683 году, чтобы осушить Козьи болота, патриарх приказал вырыть три пруда, а тот знаменитый ручей, который отнюдь не случайно был назван ЧЁРТорыйским, патриарх велел засыпать. Болота осушить удалось, а вот ручей продолжил свое существование.

В 1832 году Чёрторыйский ручей снова решили ликвидировать. Ради этого засыпали два из трёх Патриарших прудов. Однако ручью это нисколько не повредило, и он продолжает течь до сих пор.

Также интересно и то, что бродят иногда по аллеям вокруг пруда два странных человека: толстяк с преогромной бородавкой и мужчина в длинном кожаном плаще, с козлиной бородкой и в огромной шляпе. Многие их видят и снимают, но ни на плёнке, ни на кассетах, ни даже на цифровых камерах их изображение не сохраняется. Некоторые думают, что это призраки двух человек из банды гипнотизёров, действовавшей, примерно, между 1925 и 1935 годом. Первый гражданин, носил фамилию Биндер. Второй представлялся фамилией Орлеанский. Первым из облапошенных оказался продавец из мебельного магазина. Около четырех часов пополудни граждане появились в магазине № 4 московского треста «Мосмебель» и, подойдя к продавцу, попросили продать им два платяных шкафа. Продавец, гражданин Студеницер, объяснил гражданину Биндер и гражданину Орлеанскому, что требуемые шкафы отпускаются населению по розничной цене сто семьдесят девять рублей, но только по предварительной записи. Запись эта была введена с первого января того самого тридцать четвертого года для борьбы с несознательными гражданами, толпящимися в очередях у мебельных магазинов.

Услышав объяснения продавца, тот, который носил фамилию Биндер, стал громко возмущаться, публично угрожая Студеницеру обращением в Моссовет. Другой же, представлявшийся всем по фамилии Орлеанский, наоборот, подошел к Студеницеру и что–то шепнул ему на ухо.

Студеницер огляделся вокруг и прошептал на ухо Орлеанскому что–то в ответ. После этого, воровато озираясь, все трое прошли в подсобку, где Биндер и Орлеанский вручили Студеницеру каждый по сорок рублей десятирублевыми купюрами.

Когда же гражданин Студеницер, получив взятку и выписав Биндеру и Орлеанскому направление в кассу, выходил из подсобки, то был задержан сотрудниками Рабоче–крестьянской милиции. На вопрос, что находится у него в карманах, Студеницер в присутствии понятых ответил, что в его кармане находятся восемь червонцев, полученные им за услугу по покраске и упаковке мебели. Шестнадцать рублей причитаются лично ему, сорок он должен отдать заведующему магазином гражданину Мездрикову, а остальные двадцать четыре предназначались грузчикам, красильщикам и упаковщикам. Когда же Студеницер был вынужден вывернуть карманы, в них вместо червонцев оказались восемь этикеток портвейна № 10, выпускаемого трестом Росглаввино. Задержать на всякий случай решили всех. Через полчаса бывший продавец Студеницер был увезен в отделение в милицейской машине. На ней же был увезен и Мездриков, до этой минуты заведовавший четвертым мебельным магазином. Одновременно с этим задержанные Биндер и Орлеанский, поскольку мест в машине для них не оказалось, были отправлены в отделение в пешем порядке в сопровождении одного милиционера. Однако до окончания рабочего дня ни Биндер, ни Орлеанский, ни сопровождавший их милиционер в отделение не прибыли. Поиски пропавших результатов не дали. Лишь через три дня в Новосибирске с поезда Москва–Владивосток был снят тот самый милиционер, начисто лишенный самого элементарного рассудка. В момент обнаружения милиционер находился в состоянии оцепенения. На вопросы он не отвечал, ни на какие внешние раздражители не реагировал.

Часть этой истории попала в «Известия». После этого и появились в булгаковском романе эпизоды с червонцами.

Всю банду накрыли 14 мая 1934 года, и поймана она была как раз в доме 10 по Большой Садовой, но не в 50–й квартире, а в 13–й.

Аллея под липами

Справа от вход должна быть будка с прохладительными напитками к которой бросились Бездомный и Берлиоз, когда вошли в сквер у Патриаршего пруда. Однако липовая аллея уже совсем не та, что была при М.А. Булгакове и его героях.

В 2003 году Патриарший пруд был реставрирован, деревья были заменены, а дорожки замощены плиткой. Так что увидеть то, как это выглядело в 1929 году можно, разве что хорошенько порывшись в архивах, ну, или включив свою фантазию. Поэтому, выражение «липовая аллея» вполне можно трактовать по её переносному смыслу — липовая, то есть поддельная. Не зря большинство московских сцен из экранизаций романа пришлось снимать в Санкт–Петербурге.

Трамвай

Согласно роману «Мастер и Маргарита», трамвай сворачивал с Малой Бронной в Ермолаевский переулок, а согласно «Великому канцлеру», трамвай свернул с Садовой на Малую Бронную. Но это только виденье Булгакова. Трамваи по Малой Бронной и по Ермолаевскому переулку никогда не ходили.

И главное — Берлиоза зарезало трамваем на углу Садовой и Бронной, однако от турникета до Садовой — 87,4 метра! Почему же Булгаков не мог перенести место смерти Берлиоза к Садовой? Во–первых, идти до Садовой далеко, а в романе события должны развиваться быстротечно. Во–вторых, погибнуть Берлиоз должен был именно у Патриарших прудов, — ведь они альфа и омега, — отсюда Иван Бездомный погнался за таинственным незнакомцем, и именно сюда он будет приходить каждый год, влекомый весенним полнолунием.

Вертушки здесь никогда не было, но чтобы Берлиоз поскользнулся, схватившись за что–то крутящееся, Булгаков придумал её.

Дом Мастера

Дом Мастера — это дом, принадлежавший купеческой семье Топлениновых, являвшихся друзьями Михаила Афанасьевича. Старший сын купца Топленинова — Сергей (он был актёром) жил гражданским браком с дочерью архитектора Льва Кекушева, Марией. Девушка, несмотря на протесты родных, ушла из роскошного особняка на Остоженке, 21 к любимому в Мансуровский переулок, 9.

Евгения Владимировна Власова, общавшаяся с Булгаковым, рассказывала, что он часто ночевал в специально отведенной для него комнате с печкой и в этом полуподвальчике работал над своим романом «Мастер и Маргарита». И, судя по всем описанием, Мастера он «прописал» именно здесь.

Кстати, раньше этот переулок был известен под названиями Талызинский переулок и Масальский переулок. Все названия, включая и Мансуровский переулок, даны по фамилиям домовладельцев различных времён.

Большой Николопесковский переулок

Большой Николопесковский переулок, — именно сюда с Арбата верхом на швабре влетела Маргарита. Именно здесь она разгромила квартиру критика Латунского.

Интересна история Большого Николопесковского переулка. Он назван по церкви Николая Чудотворца на Песках, деревянное здание которой датируется 15 веком. Она стояла на месте дома номер 6, в котором Булгаков разместил дом Драмлита. Кстати, благодаря этой церкви известно первое упоминание такого топонима как Арбат. В 1493 году Арбат упомянут в летописи в связи с пожаром, от которого сгорела вся Москва. Произошёл же пожар от свечки, оставленной в церкви Николая Чудотворца на Песках. Может поэтому сюда Булгаков помещает дом Драмлита, с разгрома которого начинается серия техногенных катастроф, учиняемых героями «Мастера и Маргариты».

Общеизвестно, что в конце 17 века здесь располагалась Стрелецкая слобода, в которой жили стрельцы N–го полка, поэтому ранее этот переулок назывался Стрелецким. Также, одно время он был Мёртвым переулком. Почему, сказать трудно, — возможно от кладбища при церкви Николая Чудотворца на Песках. А может быть, наличие кладбища подтолкнуло Булгакова поместить сюда обиталище драматургов и литераторов? Ведь он вполне мог считать советских литераторов живыми мертвецами.

Но, есть ещё одна интересная гипотеза связанная названием этих мест. В конце Большого Николопесковского переулка в 16–17 веках существовали дворы, в которых содержали своры собак для царской охоты. В связи с этим, место называлось Собачей площадкой (кстати, Собачья площадка находилась здесь до 60–х годов 20 века). Так вот, в русском языке это домашнее животное обозначается двумя равнозначными словами — словом, имеющим восточнославянский корень «пёс», и словом, заимствованным из скифского языка. Вот и существует версия, что исходный топоним Пески происходит не от песчаной почвы, а от слова «пёс». Но, это не более чем гипотеза.

Говоря о мистике, можно добавить, что в доме №11 по Большому Николопесковскому переулку с 1912 года по 1915 год жил композитор А.Н. Скрябин. Если помните, он написал здесь одно из самых мистических произведений 20–го века, — Поэму огня (другое название — Прометей), светозвуковое произведение для фортепиано, оркестра с органом, голоса и «световой клавиатуры», а также Божественную поэму. Остаётся добавить только то, что с 1924 года этот переулок назывался улица Вахтангова, в честь ученика Станиславского, актёра и режиссёра Евгения Вахтангова.

Дом Драмлита

Настоящий Дом Драмлита находится в Лаврушинском переулке, 17 — именно это здание и явилось прообразом дома Драмлита у Булгакова. В этом доме жил драматург и театральный критик Осаф Семёнович Литовский (1892–1971), который придумал и ввел в употребление термин «булгаковщина», стараниями которого были запрещены многие произведения Михаила Афанасьевича. О. С. Литовский выведен в романе «Мастер и Маргарита» под псевдонимом критик Латунский.

Литовский, как и Латунский, проживал в квартире номер 84, тоже на седьмом этаже, а описание квартиры полностью соответствует реальной ее обстановке. Официальное название этого здания — Дом московских писателей, а вот неофициальное… — писательский дом. Не правда ли, знакомое название? Это очередное совмещение, но на этот раз Булгаков совмещает не местоположения домов, а их названия:

«— Ба! Да ведь это писательский дом. Знаешь, Бегемот, я очень много хорошего и лестного слышал про этот дом. Обрати внимание, мой друг, на этот дом! Приятно думать о том, что под этой крышей скрывается и вызревает целая бездна талантов.

— Как ананасы в оранжереях, — сказал Бегемот и, чтобы получше полюбоваться на кремовый дом с колоннами, влез на бетонное основание чугунной решетки. » [1].

В этом диалоге Булгаков называет писательским домом дом Грибоедова —здание МАССОЛИТа, прообраз которого находится на Тверском бульваре.

Но вот какая странность, в «Мастере и Маргарите» указано, что это восьмиэтажный дом, хотя в нем всего семь этажей, а если считать вместе с башнеобразным объёмом, то девять. Дело все в том, что во многих странах отсчёт этажности начинается не с первого этажа: первый этаж — это цокольный этаж, в котором обычно размещаются магазины, служебные помещения и так далее. То же самое мы видим и в романе.

Spaso House

24 апреля 1935 года посол США в СССР Уильям Буллит пригласил Булгакова с женой на приём. Именно этот торжественный приём Булгаков использовал как прообраз бала у Сатаны. Однако указание на американское посольство как на место проведения Бала у Сатаны — крайне неверно. Бал состоялся не в здании посольства, а в резиденции американского посла, в знаменитом Spaso House, расположенном по адресу Спасопесковская площадка, 10 (бывший особняк Н.А. Второва).

Так что фонтаны вина и шампанского, лучший оркестр, услаждающие слух птицы — все это было и у американского посла, и у Воланда.

Особняк Саввы Морозова

Это предполагаемый особняк Маргариты, расположенный по адресу улица Спиридоновка, дом №17. С названием улицы есть небольшая путаница. Дело в том, что большинство исследователей и краеведов считают, будто ее название произошло от названия церкви Спиридона, епископа Тримифунтского на Козьем болоте. А вот другие высказывают мнение, что улица названа по приделу Святого Спиридония при церкви Рождества Богородицы на Козьем болоте, построенной в 16 веке. Нет даже точной датировки строительства церкви Святого Спиридония. Одни историки полагают, что это было в 1633 году, а другие считают, что это был 1627 год. Одно известно точно, — разобрана она была в 1930 году. После этого возле церкви Спиридония начинают селиться священнослужители, что порождает вокруг неё Митрополичью слободу, переросшую затем в Патриаршую слободу.

Между 18 и 19 веками Спиридоновка становится улицей дворянских особняков и усадеб. В конце 18 – начале 20 века на улице появляются новые собственники — богатые промышленники и купцы, скупавшие старые дворянские усадьбы у обедневших хозяев. Это вносит свой стиль во внешний облик улицы и её культурную жизнь.

Одно из самых удивительных творений этого места — городская усадьба Саввы Морозова, построенная Фёдором Осиповичем Шехтелем. Вообще–то, особняк этот возник как шалаш, в котором должны были жить новобрачные, но в результате каприза Зинаиды Григорьевны, возник вот такой вот особняк, чем–то напоминающий средневековый замок. Строился он с 1893 года по 1898 год, а в народе его так и называли — Особняк Морозовой.

Не особенно красивая, но хитрая и с сильным характером Зинаида Григорьевна, став хозяйкой особняка, который московские сплетники окрестили палаццо, вела откровенно светский образ жизни, поэтому побывать в её доме могли многие известные москвичи.

Однако же, в 1905 году Савва Морозов погибает при не выясненных обстоятельствах во Франции. Зинаида продаёт особняк купцам Рябушинским, мотивируя это тем, что призрак Саввы Морозова ей житья не даёт, в его кабинете по ночам слышатся его шаги, покашливание, а предметы двигаются сами по себе.

Дальнейшая судьба особняка Морозова, достаточно стандартна и не интересна — после октябрьского переворота он был национализирован, более полувека в нём размещалась редакция издательства «Наука», а сейчас в нём располагается Дом приёмов Министерства иностранных дел. В 1990 году в нём произошёл странный пожар (причина возгорания не установлена) который уничтожил всё внутреннее убранство. После пожара особняк был восстановлен, но весь интерьер пришлось создавать заново.

Малый Ржевский переулок, дом №6

Это еще одно из предполагаемых местоположений особняка Маргариты. Гипотеза основана на том, что в Ржевском переулке, 11, квартире 1, против густо затенённой деревьями церкви Ржевской Божьей Матери, поселились в 1929 году Шиловские, Елена Сергеевна (последняя жена Булгакова) и Евгений Александрович — с двумя детьми, немкой–воспитательницей и домработницей.

Но ещё незадолго до этого Елена Сергеевна познакомилась с Булгаковым. Это произошло всё в том же 1929 году. Вот он и ответ — Михаил Афанасьевич часто проходил мимо этого особняка, бывая в гостях у Шиловских. Возможно, это и есть особняк, в котором жила Маргарита — ведь он слегка подходит под описание, а рядом находятся Патриаршие пруды, что придаёт налёт достоверности этой версии.

Остоженка, дом 21

Это третий вариант особняка, в котором, может быть, жила Маргарита. Он был построен в 1900–1903 годах архитектором Львом Николаевичем Кекушевым для себя и своей семьи.

Дом напоминает средневековый замок, имеющий ассиметричную композицию. Строение выполнено в стиле модерн и было украшено трехметровой скульптурой льва на фронтоне, что являлось визитной карточкой архитектора. К настоящему времени многие детали особняка Кекушева утрачены, в том числе скульптура льва и горельефы орлов над окнами последнего этажа башни, а также веранда левой части дома и оформление подъездов.

Но по сравнению с особняком Морозова этот дом имеет гораздо меньше совпадений в описании Булгакова — здесь нет даже дворика, в глубине которого должен располагаться особняк Маргариты.

В настоящее время здание занимает Посольство Египта.

Пожарский переулок, дом номер 12

Ну, а, вот и он — Пожарский переулок, дом номер 12. Именно его Булгаков описал как дом №13, в квартире №47 которого Иван украл свечку и иконку. В этом доме со своей семьей жил Николай Николаевич Лямин, известный филолог, один из ближайших друзей Булгакова. Только жил он по адресу Остоженка, дом 7, квартира №66.

Пройти мимо величайшего магического числа 7 Булгаков не мог. Так как же с Остоженки этот дом переместился в Пожарский переулок? Дело в том, что раньше реальный адрес этого дома был именно такой, как сказано выше. Но за прошедшее время нумерация домов сильно изменилась. Почему Булгаков присвоил квартире номер 47 можно только гадать, а вот почему дом получил номер 13, наверное, легко догадается каждый из вас.

Утверждать, что эта квартира именно та, можно достаточно точно, поскольку её прихожая практически полностью совпадает с описанием, данным Булгаковым в романе «Мастер и Маргарите».

Кстати, говорят, что в коридоре до сих пор стоит ларь, обитый железом.

Пречистенская набережная

Как мы помним, в квартиру на втором этаже Иванушка попадает через парадный вход, а покидает через чёрный, потом он решает, что профессор «должен быть обязательно на Москва–реке» [1], и «через самое короткое время его можно видеть на гранитных ступенях амфитеатра Москва–реки» [1].

Во многих очерках, посвящённых Булгакову говорится, что раньше, на луче Пожарского переулка действительно раньше был спуск к реке. Но пройти по Пожарскому к реке не получится, он упирается в Курсовой переулок. Если же направляться дворами или свернуть по Курсовому до Зачатьевского или Соймоновского переулков, а там до Крымского или Большого Каменного моста (и там, и там есть спуски к воде), то это займет слишком большое количество времени (а не «самое короткое время»). Рядом, правда, расположен Патриарший мост, и у него тоже есть спуск, но он был открыт в 2004 году. А Крымский мост и Большой Каменный мост открыты в 1938 году, то есть эта дата выпадает из временной канвы романа (в романе описывается весна 1929 года).

Правда, у обоих мостов были предшественники, но спуск у Большого Каменного моста располагался, практически, рядом с Кремлём, а предшественник Крымского моста был разобран за несколько лет до постройки нового.

В романе «Великий Канцлер» есть небольшое объяснение, там говорится, что «Иванушка бежал по направлению к разрушенному храму» [13] — это указывает на более позднюю редакцию данного варианта этого черновика (храм был взорван в декабре 1931 года).

Между прочим, изначально, в ранних редакциях, предполагалось, что купание будет происходить именно у Большого Каменного моста. И, как ни странно, это место достаточно хорошо попадает под описание, а также в одной из ранних версий, которая была издана под названием «Князь Тьмы», написано: «… Иван побежал по лабиринту переулков и тупиков, стремясь к реке…» [14]. Видите, Булгаков явно указывает, что Иван не бежит прямо по Пожарскому переулку, а плутает в улочках и переулочках Остоженки. Вот как это выглядит, причём, обратите внимание, что время проходит очень длительное:

«Спросить, однако, было некому, тротуары были пустынны, и Иван побежал по лабиринту переулков и тупиков, стремясь к реке.

Неизвестно, через сколько времени и каким образом Иван оказался на Гранитном амфитеатре спускающимся к воде.» [14].

Это «Князь тьмы», а вот в одном из набросков романа, выпущенного под названием «Великий Канцлер», понятие времени немного изменяется, и Иван просто не понимает, как он оказался под все тем же мостом:

«Но тут швейцар, и асфальтовый двор, и громады, выходящие своими бесчисленными окнами во двор, всё это исчезло из глаз бедного Ивана, и сам он не понял и никто впоследствии не понимал, каким образом он увидел себя на берегу Москвы реки.

Огненные полосы от фонарей шевелились в чёрной воде, от которой поднимался резкий запах нефти. Под мостом, в углах зарождался туман ». [13].

Как вы знаете, потом все эти детали исчезают, и Булгаков просто перемещает Бездомного к реке, к несуществующему в предполагаемом месте амфитеатру. Однако, не забывайте, что «Мастер и Маргарита» — это не исторический очерк, а мистический роман, поэтому очень часто здесь происходит то, что мы называем чудесами (кстати, одна из ранних редакций называлась «Фантастический роман»).

Нехорошая квартира — квартира №50

Так в каком же подъезде располагалась «Нехорошая квартира» или почему Аннушка лежит животом на подоконнике на третьем этаже, в то время как квартира Булгакова расположена на первом (цокольный этаж я не считаю)?

По приезде в Москву Булгаков жил несколько дней на Малой Пироговской улице, дом №18. В конце сентября он переселяется в квартиру №50. Это была коммунальная квартира, в которой, в основном, жил пролетариат. Кстати, реальным персонажем Аннушки–Чумы стала соседка Булгакова по квартире, — пьяница и скандалистка, — Анна Горячева, переселенная в романе этажом ниже, в квартиру номер 47. В квартире №50 Михаил Афанасьевич жил с 1921 до середины 1924 года. С августа он переселился со своей женой, Татьяной Николаевной Лаппа, в квартиру номер 34 всё того же дома номер 10 по Большой Садовой.

Две комнаты в ней занимал богатый финансист Артур Борисович Манасевич, третью его прислуга, в четвёртой жила Александра Николаевна Кибель с сыном, а в пятой поселился М.А. Булгаков с женой. В общем-то, картина достаточно ясна — очередное совмещение времени и пространства. Булгаков просто перенёс часть квартиры №34 в квартиру №50. Почему так сделано? Трудно сказать. Возможно, это просто литературный приём. Однако стоит обратить внимание на то, что сумма цифр номера квартиры — 7 является величайшим магическим числом (Булгаков изучал нумерологию при написании романа), а число 50 — это священное число у одной иудейской секты (на заре каждого 50–го дня они возносили молитву за благодать познания истины). По другой версии это число пятидесятницы, на последний 50–ый день святой дух сходит в мир, а по третьей — число, означающее врата, через которые протекает сила, способная уничтожить Хаос.

Исчезающие из квартиры люди — это, скорее всего, намёк на постоянные обмены и переезды (Булгаков сам сменил около 10 квартир в Москве), ну а «пропавшая» жена Стёпы Лиходеева — намёк на развод Булгакова со второй женой из–за его связи с Е.С. Шиловской.

Театр Варьете

Здесь происходит сеанс черной магии Воланда с последующим разоблачением.

Прототипом Театра Варьете послужил Московский мюзик–холл, существовавший в 1926–1936 гг. и располагавшийся неподалеку от Нехорошей квартиры по адресу Большая Садовая, 18. Ныне здесь находится Московский Театр Сатиры. А до 1926 г. тут размещался цирк братьев Никитиных, причем здание специально было построено для этого цирка в 1911 г. по проекту архитектора Нилуса. Цирк Никитиных упоминается в «Собачьем сердце».

Кстати, программа Театра Варьете содержит ряд чисто цирковых номеров, вроде «чудес велосипедной техники семьи Джули», прототипом которой послужили знаменитые циркачи–велофигуристы семьи Польди (Подрезовых), с успехом выступавшие на сцене Московского мюзик–холла.

Дом Пашкова

Об этом удивительном доме можно рассказывать часами, и не удивительно, что именно здесь Мессир прощается с Москвой, сюда к нему приходит с просьбой Левий Матвей. В начале 20–го века в Доме Пашкова собирался кружок мистически настроенных дам. Место для своих спиритических опытов они выбрали не случайно — о доме, построенном по проекту гениального Баженова всегда ходили легенды.

Рассказы о нечистой силе привлекли в дом Пашкова начинающих ведьм — участницы тайных сборищ мечтали встретиться с тёмными силами другого мира. Следуя указаниям старинных книг, они зажигали, изготовленные по особому рецепту, свечи и, произносили заклинания, вызывая Бафомета, Астарот и других древних духов. Дамы надеялись овладеть тайными знаниями, чтобы безраздельно властвовать над мужчинами. Они собирались в доме Пашкова регулярно, и, казалось, уже были близки к цели, но, именно в этот момент с членами кружка стали происходить загадочные несчастные случаи. Две незадачливые колдуньи просто исчезли, одна ведьма умерла, отравившись снотворным, а ещё одна утонула. Через год после начала собраний в живых не осталось ни одной женщины в них участвовавших…

Этот дом, как уже было написано выше, является одним из самых мистических мест Москвы, в этом он готов поспорить с Патриаршими прудами. Здесь жил Пётр Егорович Пашков — его первый владелец, увлекающийся колдовством и магией. Есть тут и обнаруженный недавно колодец глубиной больше 20 метров, который ведёт к подземной реке, текущей то ли к Неглинной, то ли прямиком к Кремлю, некоторые вообще говорят, что это не колодец, а подземный ход. Тут вам и ночные шабаши молодых ведьм столетием позже, и библиотека Ивана Грозного скрытая в глубинах Ваганьковского холма, на котором и построен Дом Пашкова. Ну, а в самом доме Пашкова, в его правом флигеле, расположен отдел рукописей, где хранятся, в том числе, и рукописи Михаила Афанасьевича Булгакова. Вот так вот — видать предвидел Булгаков будущее своих творений. Не зря он избрал для одной из прощальных сцен террасу на крыше этого дома.

После насильственного введения христианства это место стали называть Чертополье (Чертолье, Черторый, Черторой или Чёртов ручей) — так и говорили «На Чертополье — чертям раздолье». Настоятельница Алексеевского женского монастыря даже прокляла это место, когда монастырь сносили.

Как мы знаем, дом Пашкова стоит спиной к Кремлю. Это случилось из–за одной любопытной истории. В 1775 году Екатерина Вторая заказала придворному архитектору Баженову строительство дворцово–паркового ансамбля Царицыно в готическом или мавританском стиле. Дворец был построен в неоготическом стиле и Баженов ожидал триумфа, но Екатерина Вторая углядела в орнаментах дворца масонскую символику, поэтому повелела снести дворец. Как видите, согласно этой легенде настоящее расположение дома Пашкова могло быть местью императрице за неприятие дворцового комплекса.

Есть еще одна интересная особенность дома Пашкова, которую Булгаков использовал в своей книге «Мастер и Маргарита». Писатель бывал в этом здании, когда работал с документами (напомню, что после революции там были читальные залы Публичной библиотеки). Так вот, изнутри Дом Пашкова кажется гораздо просторнее и больше, чем снаружи, — чётко сработала масонская геометрия архитектора Баженова, — потолки теряются в немыслимой высоте, танцевальные залы уводят взгляд в гигантские проёмы окон, а лестницы завиваются своими филигранными перилами, создавая иллюзию ажурных строений. Вам ничего это не напоминает? Всё правильно, этот эффект Булгаков применил когда описал сцену входа Маргариты в нехорошую квартиру.

Заключение

Итак, в данной работе я анализировала топонимы романа «Мастер и Маргарита». Я установила взаимосвязь между местом, упомянутым Булгаковым в романе «Мастер и Маргарита», и реально существующим географическим объектом, увидела, что Булгаков использовал не только объекты, имеющие реальные прототипы и адреса (дом Мастера), но так же и придуманные воображением (особняк Маргариты). Я объяснила значение используемых писателем топонимов, углубившись в историю названия мест и жизнь проживавших там людей.

Список литературы:

Булгаков М. А. Мастер и Маргарита. — М., 2000.

Образ Москвы в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» // «Россия и мир: вчера, сегодня, завтра. Проблемы психологии и межкультурной коммуникации». — М.: Московский гуманитарный институт имени Е.Р. Дашковой, 2007. — С. 162-165.

Культуроним Москвы в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» // Вестник Одесского национального университета. Том 13. Выпуск 8. Библиотековедение, библиография, книговедение. — Одесса, 2008. — С. 208-216.

Мягков Б. С. Булгаков на Патриарших. — М.: Издательство «Алгоритм», 2008.

Соколов Б.В. Булгаковская энциклопедия. — М., 1996.

Мягков Б.С. Булгаковская Москва. — М., 1993.

Лакшин Н.В. Булгакиада. — Киев, 1991.

Зеркалов А. Евангелие Михаила Булгакова/Александр Зеркалов. — М.: Текст, 2003.

Булгакова Е.С. Дневник Елены Булгаковой. — М.: 1990.

Химич В.В. "Странный реализм" М.Булгакова. — Екатеринбург, 1995.

Булгаков М. А. Москва 20-х годов. — М., 2002.

Лосев В. Художественная автобиография М. Булгакова. — М., 1998.

Булгаков М. А. Великий канцлер. — Санкт–Петербург, издательство Лисс, 1993.

Булгаков М. А. Князь тьмы. — М., 1993.

Приложение: