ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МЕДВЕНСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»

«Советская музыкальная культура XX века»

Учебно-методическая работа

Выполнила: преподаватель хоровых и

теоретических дисциплин

первой категории

Тарасова В.П.

2020 г.

«Советская музыкальная культура XX века»

Н.Метнер

Советская музыка представляет собой новый этап в развитии нашей отечественной культуры. Октябрьская революция 1917 года направила помыслы и дела людей на преображение жизни, на формирование высоких душевных качеств человека, на гармоничное развитие всех национальностей страны. Главной задачей всех видов искусства была заложена идея в известном тезисе В.Ленина

Советская музыка представляет собой новый этап в развитии нашей отечественной культуры. Октябрьская революция 1917 года направила помыслы и дела людей на преображение жизни, на формирование высоких душевных качеств человека, на гармоничное развитие всех национальностей страны. Главной задачей всех видов искусства была заложена идея в известном тезисе В.Ленина

«искусство принадлежит народу».

До революции Россия была страной с высочайшей художественной культурой, подарившей миру великую литературу, музыку, живопись, самобытное народное творчество. Однако большинство населения не было грамотным, и многие художественные ценности были для него недоступны.

До революции Россия была страной с высочайшей художественной культурой, подарившей миру великую литературу, музыку, живопись, самобытное народное творчество. Однако большинство населения не было грамотным, и многие художественные ценности были для него недоступны.

О просвещении народа заботились передовые люди, но лишь после революции образование и просвещение народа стало общегосударственным делом. Этим занимался Народный комиссариат, во главе которого стоял

высокообразованный человек – А.В.Луначарский. Революционное правительство издало декреты о национализации музыкальных, художественных учебных заведений, театров, об охране памятников культуры.

Наука и техника, культура и искусство – всё требовало нового подхода. Строительство нового велось в нелёгких условиях. Возникали экономические, политические и творческие сложности.

Наука и техника, культура и искусство – всё требовало нового подхода. Строительство нового велось в нелёгких условиях. Возникали экономические, политические и творческие сложности.

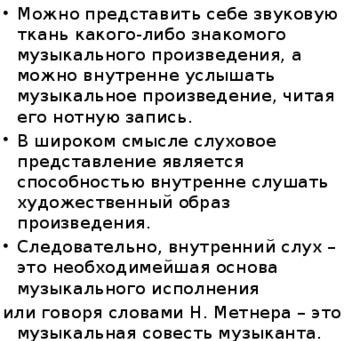

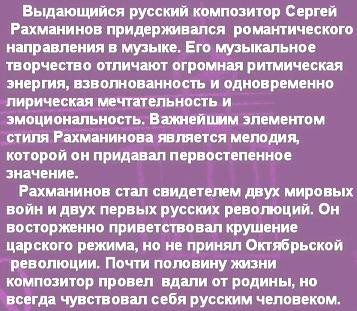

Уехали из страны С.Рахманинов, Н.Метнер, с

начала первой мировой войны за границей жил И.Стравинский, на долгие годы оставил родину

начала первой мировой войны за границей жил И.Стравинский, на долгие годы оставил родину

С.Прокофьев.

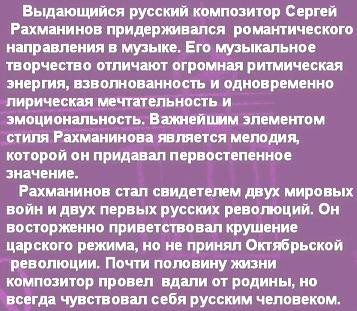

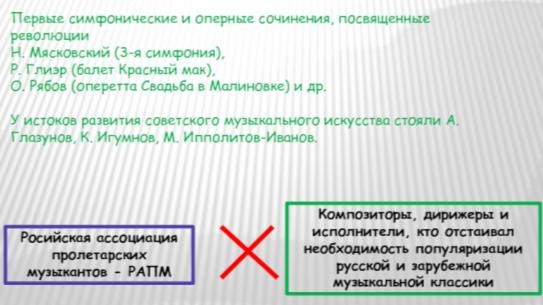

Но, несмотря на многие препятствия, музыкальная жизнь не остановила своё развитие. Невиданный размах приобретает просветительская деятельность: открываются

новые учебные заведения типа «народных консерваторий», музыкальные и театральные кружки, студии. В них рабочие и крестьяне под руководством музыкантов, артистов обучаются пониманию высокого искусства.

С 1917 по 1927гг. возникает много новых музыкальных коллективов: хоров, ансамблей, симфонических оркестров и оркестров народных инструментов. Это: Ансамбль песни и пляски Красной армии, украинская капелла «Думка», Оркестр русских народных инструментов им.В.Андреева, Белорусский ансамбль цимбалистов, Ансамбль Армянской гусанской песни, квартеты им.Л.Бетховена и другие.

До наших дней сохранилась Государственная коллекция музыкальных инструментов, организованная А.Луначарским в 1921 году, в которой собраны инструменты великих мастеров. Лучшим музыкантам современности они выдаются для исполнения в концертах.

20-е годы – период увлечения необычными гармоническими системами, поисками новых форм, тембровых сочетаний инструментов.

17 сентября 1922 года – в нашей стране прозвучал первый концерт по радио! Так началась эпоха постепенного распространения музыки с помощью технических средств.

Отличительным качеством советской культуры стала м а с с о в о с т ь. Это проявилось и широком размахе самодеятельного движения. Из его недр вышли прославленные певцы И.Козловский, С.Лемешев, И.Петров. На базе самодеятельных кружков сформировались знаменитые коллективы: Краснознамённый им.А.Александрова ансамбль песни и пляски Советской Армии и Русский народный хор им. М.Пятницкого.

Как никогда массовым становится исполнение песен, которые звучат повсюду. Массовая песня стала носителем духа времени и запечатлела его новые интонации. С революцией возродился и один из древних жанров искусства – массовые действа, своеобразные музыкально-театральные представления, проходившие на открытом воздухе. Они несли политическое и воспитательное значение. Звучала музыка Л.Бетховена, Ф.Шопена, А.Скрябина, Н.Римского-Корсакова. Опыт массовых действ ощущается в музыке Д.Шостаковича, в к/ф С.Эйзенштейна, кантатах С.Прокофьева и Г.Свиридова.

произведения просто запрещались.

Новое искусство выковывалось в столкновении нередко противоположных, а иногда и взаимоисключающих мнений. Были споры и ошибки из-за недооценки классического наследия. Зачастую субъективные оценки имели больше веса, чем истина, из-за чего многие достойные

Таковыми стали многие произведения Д.Шостаковича, В.Мурадели, Н.Мясковского, С.Прокофьева, А.Хачатуряна, В.Шебалина, Г.Попова. Усиление культа личности – тирана Сталина тормозил развитие советского искусства.

Но, несмотря на всё это, 30-е годы достижения оказались весьма значительными. Как и в европейской музыке в целом, в советском музыкальном искусстве начинается возрождение более традиционных средств выражения. Многие композиторы стремятся к «новой простоте» музыкального языка, гармоничности, ясности интонаций, рождённых XX веком. Появляются симфонии Шостаковича, симфонии, оперы и балеты С.Прокофьева, концерты Хачатуряна, хоровое вокальное творчество Г.Свиридова, квартеты В.Шебалина, романсы Ю.Шапорина.

С 1958 года в Москве раз в 4 года проводится Международный конкурс им.

С 1958 года в Москве раз в 4 года проводится Международный конкурс им.

П.Чайковского, завоевавший большой

авторитет во всём мире. Успехам советской музыки также способствуют фестивали искусств, проводимые в разных городах. Большую известность получил фестиваль

«Белые ночи», фестиваль, посвящённый творчеству П.Чайковского в Пермской области, фестиваль современной музыки, Международный музыкальный фестиваль, проходящий в Москве с 1981 года.

В 60-е годы (а затем продолжается в 70-е) возникает новая волна напряжённых поисков в области средств музыкального языка. Это творчество Р.Щедрина, К.Караева, А.Шнитке, Э.Денисова, С.Губайдулиной.

В продвижении советской музыки вперёд велика заслуга и с п о л н и т е л е й: пианистов, скрипачей, виолончелистов, певцов, оркестрантов, дирижёров. Это великие: С.Рихтер, Э.Гилельс, Д.Ойстрах, Г.Рождественский, Е.Светланов, Е.Образцова, Т.Синявская, В.Атлантов, З.Соткилава, В.Третьяков, Ю.Башмет, В.Крайнев, В.Спиваков, М.Плетнёв.

Советская музыкальная культура с самого начала утверждалась как культура равенства всех национальностей. В первые десятилетия Советской власти был разный уровень развития музыкального искусства в регионах страны в силу объективных социально-исторических причин (наличие школ, грамотности и т.п.) Большую помощь в развитии музыкального искусства оказывали, в основном, русские музыканты. Таким образом, национальные традиции обогащались русскими и наоборот. Достижения талантливых национальных композиторов отмечены в 60- 80-е годы XX века. Широкую известность обрели К.Караев, У.Гаджибеков и М.Магомаев (Азербайджан), А.Спендиаров, А.Тигранян, А.Бабаджанян и А.Тертерян (Армения), З.Палиашвили и Г.Канчели (Грузия), Н.Леонтович, Л.Ревуцкий и М.Скорик (Украина), Э.Тамберг и Х.Эллер (Эстония), Р.Паулс и М.Зариня (Латвия).

В советский период создаются песни, симфонии, оперы, балеты, кантаты, оратории, камерные вокальные и инструментальные произведения.

Песня – это своего рода музыкальный альбом в истории нашего государства. Рождённый Великим Октябрём и получивший всенародное признание, жанр песни дошёл и до современности.

Суровы, мужественны и лиричны песни времён гражданской войны о героических событиях того времени. «Гулял по Уралу Чапаев герой», «Марш Будённого», «По долинам и по взгорьям», «Орлёнок», «Прощание».

В 20-е годы появляются комсомольские песни: «Молодая гвардия», «Паровоз».

Новый этап – 30-е годы – пора грандиозных 5-леток. Достижения молодой страны повлияли на строй мыслей и чувств людей. Интонации и ритмы песен, энергичный и деятельный характер – отличительные черты. К ним относятся «Песня о встречном» Д.Шостаковича, «Марш энтузиастов», «Спортивный марш», «Песня о Родине» И.Дунаевского.

В годы войны (1941-1945) песня сыграла исключительно важную роль!

«Священная война» А.Александрова на сл.В.Лебедева-Кумача, «Катюша» М.Блантера на сл. М.Исаковского ободряли бойцов, вселяли уверенность в победе.

А лирические песни военных лет говорили о любви и верности, несли радость в минуты отдыха. «На солнечной поляночке», «Вечер на рейде» и «Соловьи» В.Соловьёва-Седого, «Землянка» К.Листова.

Одна из главных тем послевоенного периода – тема борьбы за мир. «Гимн демократической молодёжи мира» Новикова на сл. Л.Ошанина, «Хотят ли русские войны» Э.Колмановского, «Пусть всегда будет солнце» А.Островского,

«Бухенвальский набат» В.Мурадели говорят о пережитой войне и стремлении к миру всего советского народа.

В 50-е годы развивается цветное кино. Песни, написанные к кинофильмам, становятся шлягерами. Это «Подмосковные вечера» В.Соловьёва-Седого, «Течёт Волга» М.Фрадкина, «Родина» В.Мурадели, «О тревожной молодости» А.Пахмутовой, «Я иду-шагаю по Москве» А.Петрова.

Начиная с 60-х годов, и в 70-е, широко распространяется а в т о р с к а я песня.

Среди выдающихся творцов популярны имена В.Высоцкого и Б.Окуджавы.

Опера. Жанр оперы всегда привлекал композиторов своим демократическим началом – возможностью тесного общения со слушателем.

Лучшие оперы конца 10-х -20-х гг. – «Любовь к 3-м апельсинам», «Игрок»,

«Огненный ангел» С.Прокофьева, «Нос» Д.Шостаковича.

Создание образа положительного героя, наделённого мужественными чертами, отразить через него время – основная идея, проходящая сквозной нитью через все этапы развития советской оперы. Первые опыты не имели успеха, так как

композиторам не удавалось передать в музыке интересные и живые характеры современников. Одним из достижений на этом пути стала попытка соединить оперу и современную песню.

композиторам не удавалось передать в музыке интересные и живые характеры современников. Одним из достижений на этом пути стала попытка соединить оперу и современную песню.

В 30-е г.возникли «песенные оперы» «Тихий Дон» И.Дзержинского и «В бурю» Т.Хренникова. Хотя песня и стала ведущей, но значительно обеднила оперу, как жанр. Песня не имеет способности передавать сложные, тонкие и разнообразные психологические состояния, философские идеи.

Это хорошо понимал С.Прокофьев, работая над оперой «Семён Катко» (по повести В.Катаева «Я сын трудового народа»). Эта опера стала образцом широкого, последовательного развития (в традициях «Ивана Сусанина» М.Глинки). Дальше были «Виринея» С.Слонимского и «Оптимистическая трагедия» А.Холминова. В 1932 году Д.Шостакович пишет «Леди Макбет Мценского уезда» (во второй редакции «Катерина Измайлова»), в которой сатира тесно соединена с трагедией. Опера стала носителем сложности и противоречивости общественной атмосферы 30-х годов. Её запретили!

Великая Отечественная война внесла новые сюжеты о героях и испытаниях: «Семья Тараса» Д.Кабалевского, «Молодая гвардия» Ю.Мейтуса,

«Джалиль» Н.Жиганова, «Повесть о настоящем человеке» С.Прокофьева, «Зори здесь тихие» К.Молчанова, «Война и мир» С.Прокофьева.

В послевоенные годы, особенно в годы застоя, появилось много опер на сюжеты Н.Гоголя, в произведениях которого композиторы увидели обличающие недостатки современного общества. «Записки сумасшедшего» Ю.Буцко, «Коляска» и «Шинель» А.Холминова, «Мёртвые души» Р.Щедрина, «Портрет» М.Вайнберга.

Кроме сатиры встречаются и комические и сказочно-фантастические оперы.

Балет. До революции балет императорских театров ориентировался на аристократическую публику. Советский же балет с начала существования был для рабочих, крестьян, красноармейцев, студентов.

Темы балетов – борьба, революция, героическое прошлое: «Красный мак» Р.Глиэра, «Пламя Парижа» Б.Асафьева, «Спартак» А.Хачатуряна, «Ярославна» Б.Тищенко, «Икар» С.Слонимского. Сатира высмеивала лодырей, хулиганов, прожигателей жизни: «Болт» и «Золотой век» Д.Шостаковича. Есть и лирическая тематика: «Ромео и Джульетта» С.Прокофьева, «Анна Каренина» Р.Щедрина,

«Мастер и Маргарита» А.Петрова.

Видоизменяется и усложняется танец. Наряду с классическим в балет проникают пантомима, элементы акробатики.

Симфоническая музыка. Р.Шуман называл симфонию

«зерном жизни». Симфония чутко отражает реакцию общества

и человека на изменение психологического климата окружающего мира во все времена. Поэтому советская симфония - «летопись» времени.

Большой вклад в её создание внёс Н.Мясковский, автор 27 симфоний и 2-х концертов. Для Н.Мясковского симфония была самым лиричным жанром,

«исповедью души», какой её считал П.Чайковский, тесно связанной с окружающим миром художника.

С.Прокофьев в своих 7-ми симфониях и концертах чаще обращался к лирико- эпическому типу высказывания, в котором общее представление о мире складывается из сопоставления контрастных картин-эпизодов, нередко напоминающих театральные сцены.

Симфонии (15) и концерты Д.Шостаковича в большинстве своём произведения драматические, трагедийные, выдвигающие на первый план остроконфликтное противопоставление образов. Нередко в них сплетаются философское размышление о жизни, публицистика и плакатность образов.

В 60-е – 80-е на симфонию сильно влияет кино и другие виды искусств, идут поиски новых форм и выразительных эффектов. Так, например, в симфониях Г.Канчели используется монтажное, кадровое построение музыки, позволяющее обострить контрасты, создать стереофоническое звучание партитуры.

Среди заметных достижений симфонической музыки 80-х годов –

«Севастопольская симфония» Б.Чайковского, симфонии А.Шнитке, А.Эшпая, В.Сильвестрова, Е.Станковича и других композиторов.

Кантата, оратория. Эти жанры имели в советской музыке особый путь развития. В 20-е – они почти не развивались: религиозно-философские и славильные сюжеты не интересовали пролетариат.

Лишь во второй половине 30-х годов появились кантаты и оратории на историко-патриотические темы: «Кантата об Александре Невском» и «К XX-летию Октября» С.Прокофьева, оратория Ю.Шапорина «На поле Куликовом».

Со второй половины 50-х до 80-х годов кантата, оратория и хоровая музыка (возродятся реквием и хоровой концерт, возникнет хоровая симфония «Перезвоны» В.Гаврилина) достигнут значительных высот.

Со второй половины 50-х до 80-х годов кантата, оратория и хоровая музыка (возродятся реквием и хоровой концерт, возникнет хоровая симфония «Перезвоны» В.Гаврилина) достигнут значительных высот.

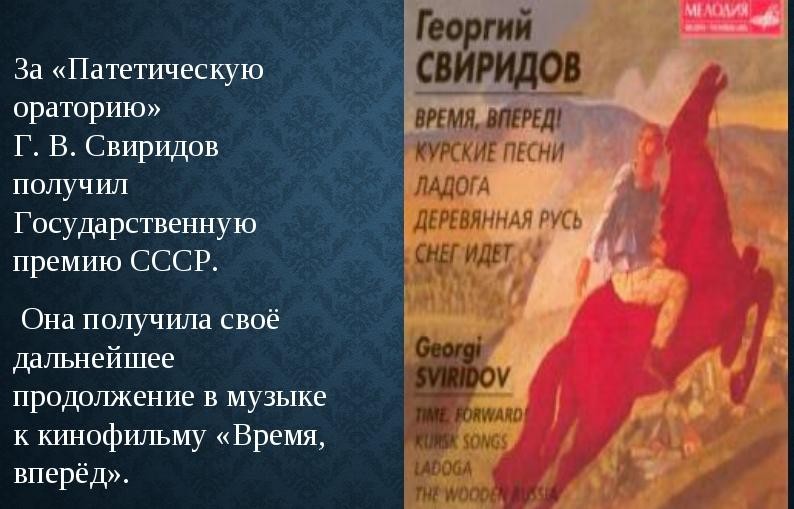

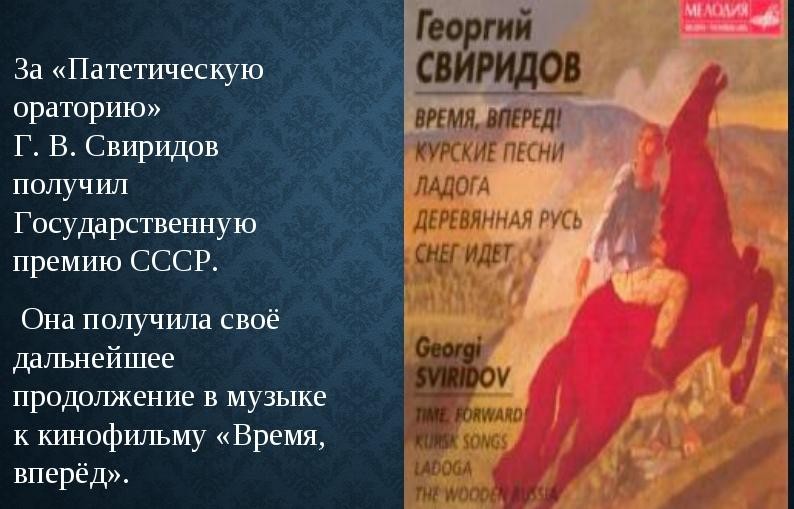

Выдающиеся сочинения вокально-хоровой музыки принадлежат Г.Свиридову:

вокально-симфоническая «Поэма памяти Есенина» и «Патриотическая оратория» на сл.В.Маяковского, Д.Шостаковичу: вокально-симфоническая поэма «Казнь

Степана Разина». Много интересного написано В.Тормисом, Р.Щедриным, Н.Сидельниковым.

Таким образом, жанровая «панорама» в творчестве советских композиторов очень разнообразна. Наполненные глубоким содержанием, лучшие произведения объединяют чувства, мысли и волю масс, пробуждают в человеке художника.

Вопросы для проверки.

Какие изменения произошли в нашей стране после Октябрьской революции?

Назовите важнейшие черты, отличающие советскую музыку.

Какой новый жанр рождён Октябрём?

Назовите имена композиторов, поэтов и музыкантов советского периода.

Назовите советские оперы, посвящённые современности.

Назовите имена крупнейших советских композиторов-симфонистов.

Перечислите названия ораторий и кантат и их авторов.

3

Советская музыка представляет собой новый этап в развитии нашей отечественной культуры. Октябрьская революция 1917 года направила помыслы и дела людей на преображение жизни, на формирование высоких душевных качеств человека, на гармоничное развитие всех национальностей страны. Главной задачей всех видов искусства была заложена идея в известном тезисе В.Ленина

Советская музыка представляет собой новый этап в развитии нашей отечественной культуры. Октябрьская революция 1917 года направила помыслы и дела людей на преображение жизни, на формирование высоких душевных качеств человека, на гармоничное развитие всех национальностей страны. Главной задачей всех видов искусства была заложена идея в известном тезисе В.Ленина До революции Россия была страной с высочайшей художественной культурой, подарившей миру великую литературу, музыку, живопись, самобытное народное творчество. Однако большинство населения не было грамотным, и многие художественные ценности были для него недоступны.

До революции Россия была страной с высочайшей художественной культурой, подарившей миру великую литературу, музыку, живопись, самобытное народное творчество. Однако большинство населения не было грамотным, и многие художественные ценности были для него недоступны.

Наука и техника, культура и искусство – всё требовало нового подхода. Строительство нового велось в нелёгких условиях. Возникали экономические, политические и творческие сложности.

Наука и техника, культура и искусство – всё требовало нового подхода. Строительство нового велось в нелёгких условиях. Возникали экономические, политические и творческие сложности. начала первой мировой войны за границей жил И.Стравинский, на долгие годы оставил родину

начала первой мировой войны за границей жил И.Стравинский, на долгие годы оставил родину

С 1958 года в Москве раз в 4 года проводится Международный конкурс им.

С 1958 года в Москве раз в 4 года проводится Международный конкурс им. композиторам не удавалось передать в музыке интересные и живые характеры современников. Одним из достижений на этом пути стала попытка соединить оперу и современную песню.

композиторам не удавалось передать в музыке интересные и живые характеры современников. Одним из достижений на этом пути стала попытка соединить оперу и современную песню. Со второй половины 50-х до 80-х годов кантата, оратория и хоровая музыка (возродятся реквием и хоровой концерт, возникнет хоровая симфония «Перезвоны» В.Гаврилина) достигнут значительных высот.

Со второй половины 50-х до 80-х годов кантата, оратория и хоровая музыка (возродятся реквием и хоровой концерт, возникнет хоровая симфония «Перезвоны» В.Гаврилина) достигнут значительных высот.