Н.А.Некрасов. Поэма «Дедушка». Тема декабристов.

Цель урока:

овладеть умением сопоставлять

образ литературного героя с его прототипом

«Кто это? – спрашивал Саша

Кто?..» – «Это дедушка твой».

Из поэмы «Дедушка»(1870)

ПОЭМА – это один из видов лиро-эпического жанра. Её основными чертами являются наличие развернутого сюжета и широкое развитие образа лирического героя, активно включающегося помимо сюжета в характеристики персонажей, оценивающего их, как бы принимающего участие в их судьбе.

Сведения о главных героях поэмы

Саша – показан в семье с мамой и папой в процессе

взросления примерно от 3-х до 10-ти лет (Всё

интересуется, чей это портрет на стене)

Дедушка – сведения из 1-3 части:

А) в кабинете у отца висит его портрет

Б) о нём никто ничего не рассказывает

В) все плачут, когда речь заходит о дедушке

Г) в ожидании приезда деда в доме проходит

генеральная уборка, у всех счастливые лица

Д) у деда на груди большой крест - из чего сделан?

Е) нога у деда стёрта (может, от кандалов?)

Ж) рука у деда ранена (может, от выстрела?)

З) автор называет его «таинственный дед»

Вопросы к отрывку из фильма Ю.М.Лотмана «Беседы о русской культуре»

- Назовите примерные годы жизни декабристов?

- Зачем мы должны знать об этих людях?

- Кто такие декабристы?

- Против чего они боролись?

- Что поразило Л.Н.Толстого в этих людях?

Князь. Получил домашнее образование (до 14 лет). В 8 лет в 1796 году был записан в службу сержантом. Участвовал в военных кампаниях, был ранен, имел награды. Дослужился до бригадного командира 19-й пехотной дивизии. В 1819 году – член «Союза благоденствия».

Арестован 05.01.1826, заключён в Петропавловскую крепость и приговорён к каторжным работам на 20 лет. Отправлен закованным в Сибирь 23.07.1826.

Приметы: рост 2 аршина ¼ вершков, «лицом чист, глаза серые, лицо и нос продолговатые, волосы на голове и бровях тёмно-русые, имеет усы, на правой ноге в берце имеет рану от пули».

Освободился по амнистии 26.08.1856. Ему и его детям возвращено дворянство и разрешено вернуться в Европейскую часть страны.

С весны 1856 года жил в селе Воронки Козелецкого уезда Черниговской губернии, где он и умер. Похоронен рядом с женой, Марией Николаевной Раевской.

Анализ поэмы Н.А.Некрасова «Дедушка»

- Составление таблицы с целью понять, кто такие

декабристы на примере героя из поэмы;

- Через какие события и как раскрывается характер

дедушки?

3. Работа по группам.

№

части

ХАРАКТЕРИСТИКА

ГЕРОЯ

СОБЫТИЯ

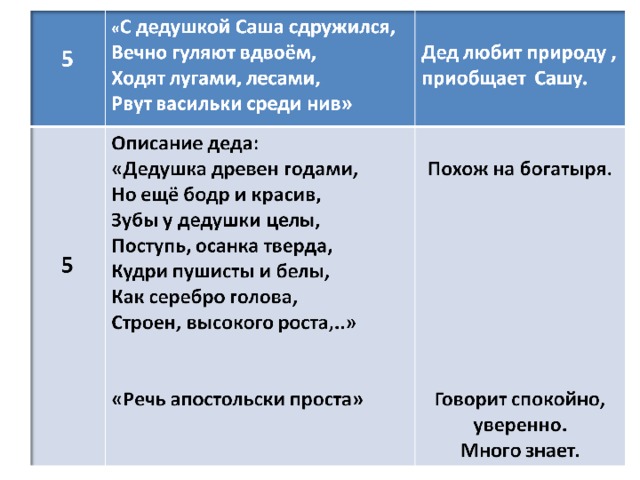

I группа: 5-8 части

II группа: 9-12 части

III группа: 13-17 части

IV группа: 18-22 части

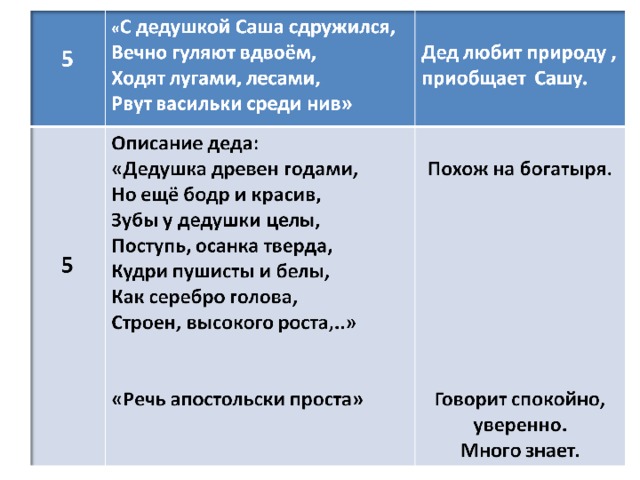

6

Дед с Сашей побывали на Волге, видят бурлаков, дедушка целует землю, плачет.

7

«Рад я, что вижу картину

Милую с детства глазам.

Глянь-ка на эту равнину –

И полюби её сам!»

Рассуждает о крестьянском хозяйстве; только тогда «Будет и в песне отрада, / Вместо унынья и мук», когда будет большое хозяйство.

Жалеет эту землю и этих людей.

Дороже родины для деда ничего нет.

Приучает внука к мысли о счастье крестьян.

8

«Первое дело у деда

Потолковать с мужиком:

Скоро вам будет нетрудно,

Будете вольный народ!»

9 - 11

Описание жизни крестьян в деревне Тарбагатай:

а) русских мужиков согнали в страшную глушь на неплодородные земли, дали волю и землю;

б) приехали через год комиссары – уже выстроена деревня и мельница, а ещё через год – крестьяне с бесплодной земли собирают урожай.

Дед верит в скорые перемены в отношении народа (либеральные реформы 1860-х годов)

Дед внушает Саше мысль, что свободный и трудолюбивый человек нигде не пропадёт.

Говорит: «Воля и труд человека/Дивные дивы творят».

Т.е. крестьяне могут жить счастливо и богато, если их быт устроен, и их дети

здоровы.

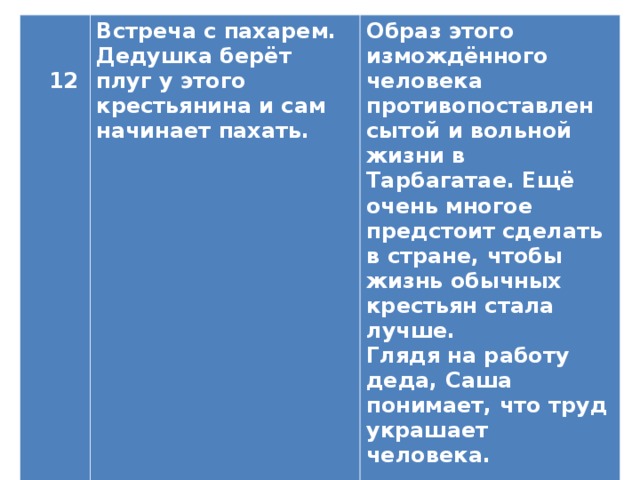

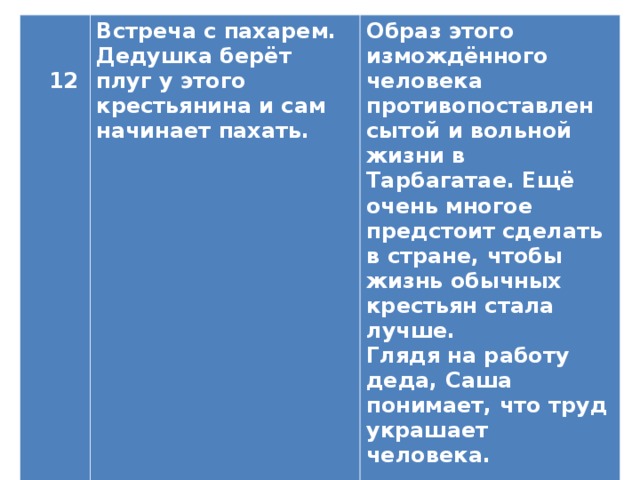

12

Встреча с пахарем. Дедушка берёт плуг у этого крестьянина и сам начинает пахать.

Образ этого измождённого человека противопоставлен сытой и вольной жизни в Тарбагатае. Ещё очень многое предстоит сделать в стране, чтобы жизнь обычных крестьян стала лучше.

Глядя на работу деда, Саша понимает, что труд украшает человека.

13

«Зрелище бедствий народных

Невыносимо, мой друг;

Счастье умов благородных

Видеть довольство вокруг»

Дед говорит, что сейчас народу живётся полегче. Вспоминает крестьянскую свадьбу, когда молодые забыли спросить разрешения у барина. За это он разлучил молодожёнов и наказал их. Дед говорит, что у помещиков нет души .

Дедушка жалеет крестьян и обвиняет сильных мира сего в самодурстве.

14

15

«И не одни господа сок из народа давили», ещё и священнослужители, и чиновники, которые разграбили страну.

Дед считает, что за бедствия народные ответственен административный аппарат. Кучка людей имеет в своих руках миллионы, а остальные прозябают в нищете.

Говорит о «покорности тупой», о забитости народа; говорит, что народ – это рабы. Если грянет беда, война, такой народ не встанет на защиту страны.

Дед считает, что «верхам» и «низам» нужно объединяться.

16 – 17

Разговор с солдатом.

«Нынче вам служба не бремя -

Кротко начальство теперь.

Ну, а как в наше-то время!

Что ни начальник, то зверь!»

Рассказывает о том, какая в армии была муштра, какое ужасное обращение было к младшим по званию.

«Трус – кто сторицей не мстит!»

18 - 19

Вернувшись к своим детям, дедушка копает грядки, шьёт, латает, что-то переплетает, поёт песни о декабристах.

Учит внука дорожить честью и не прощать обид.

Любит трудиться, не сидит без дела. Вспоминает былое.

20

Катаясь на лодке, дед единственный раз позволил себе заговорить с Сашей о жизни на каторге:

«Глухо, пустынно, безлюдно,

Степь полумёртвая сплошь.

Трудно, голубчик мой, трудно!

По году весточки ждёшь,

Близким копаешь могилы,

Ждёшь и своей до поры...

Медленно-медленно таешь...»

21

После очередной просьбы Саши рассказать, где он был, дед говорит внуку, что надо знать историю и географию.

Без геройства, как обыкновенный человек, вспоминает о днях на каторге .

Вызывает у Саши стремление учиться.

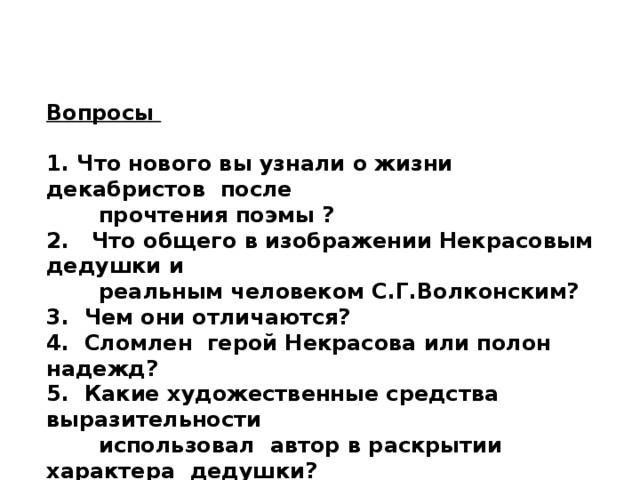

Вопросы

- Что нового вы узнали о жизни декабристов после

прочтения поэмы ?

2. Что общего в изображении Некрасовым дедушки и

реальным человеком С.Г.Волконским?

- Чем они отличаются?

- Сломлен герой Некрасова или полон надежд?

- Какие художественные средства выразительности

использовал автор в раскрытии характера дедушки?

« Образ дедушки носит собирательный

характер. Дав этому образу ряд черт

Волконского, – вид «патриарха»,

генеральский чин, мягкость характера,

любовь к общению с детишками,

с мужиками, Некрасов придал своему

герою мастерское знание ремёсел и хлебопашества,

а главное страстность и горячность

обличений, отличавшие Михаила

Бестужева, с которым был лично

знаком сам поэт», -

пишет Р.Б.Заборова.

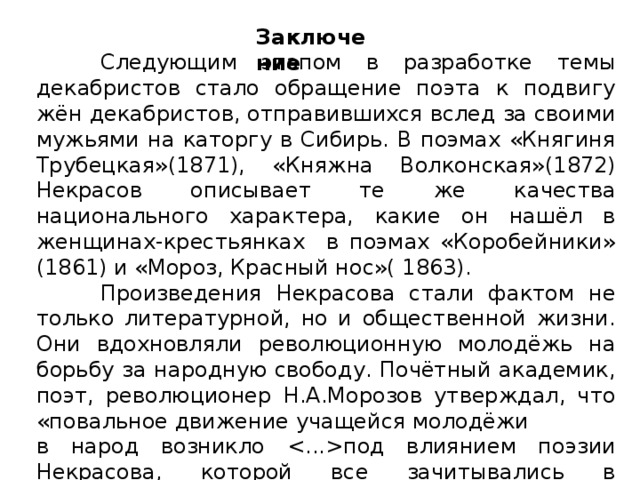

Заключение

Следующим этапом в разработке темы декабристов стало обращение поэта к подвигу жён декабристов, отправившихся вслед за своими мужьями на каторгу в Сибирь. В поэмах «Княгиня Трубецкая»(1871), «Княжна Волконская»(1872) Некрасов описывает те же качества национального характера, какие он нашёл в женщинах-крестьянках в поэмах «Коробейники» (1861) и «Мороз, Красный нос»( 1863).

Произведения Некрасова стали фактом не только литературной, но и общественной жизни. Они вдохновляли революционную молодёжь на борьбу за народную свободу. Почётный академик, поэт, революционер Н.А.Морозов утверждал, что «повальное движение учащейся молодёжи

в народ возникло под влиянием поэзии Некрасова, которой все зачитывались в переходном юношеском возрасте, дающем наиболее сильные впечатления».