- Ориентирование на местности

- Целеуказание на местности

- Ориентирование по карте, компасу, местным признакам

5. Определение расстояний на местности

Преподаватель ОБЖ

Ковалев Александр Прокофьевич

СОШ № 2

г. Моздок

Местность – один из основных и постоянно действующих факторов боевой обстановки, существенно влияющий на боевую деятельность войск.

Особенности местности, оказывающие влияние на организацию, ведение боя и применение боевой техники называются её тактическими свойствами .

К основным из них относятся: её проходимость и условия ориентирования, маскировочные и защитные свойства, условия наблюдения и ведение огня.

Умелое использование тактических свойств местности способствует наиболее эффектив-ному применению оружия и боевой техники, скрытности маневра и внезапности ударов по противнику, маскировке от наблюдения и защите войск от огня противника.

Этому учит специальная военная дисциплина – военная топография, предметом которой являются способы изучения и оценки местности, ориентирования на ней и производство полевых измерений при подготовке и ведении боевых действий .

Характер местности определяется её рельефом, расположенными на ней местными предметами и другими географическими объектами. Эти элементы принято называть топографическими элементами местности.

Важнейшим источником получения информации о топографических свойствах местности – их взаимном расположении, координатах, размерах, очертаниях и других количественных и качественных показателях – служат топографические карты.

Особую группу составляют данные о местности, изображение которых отсутствуют на топографических картах.

К ним относятся: различные изменения местности – разрушения, завалы, затопления и т.п., а также инженерные сооружения – мосты, переправы, колонные пути, заграждения и другие, создаваемые войсками при подготовке и в ходе боевых действий.

Главным источником получения данных о таких объектах, не изображённых на топографических картах служат аэроснимки местности и специальные карты.

При выполнении многих боевых задач действия командиров отделений (экипажей, расчетов) и солдат неизбежно связаны с ориентированием на местности.

Умение ориентироваться необходимо, например, на марше, в бою, в разведке для выдерживания направления движения, целеуказания, нанесения на карту (схему местности) ориентиров, целей и других объектов, управления подразделением и огнем.

Ориентироваться на местности – это значит определить свое местоположение и направления на стороны горизонта относительно окружающих местных предметов и форм рельефа, найти указанное направление движения и точно выдержать его в пути.

При ориентировании в боевой обстановке определяют также местоположение подразделения относительно своих войск и войск противника, расположение ориентиров, направление и глубину действий.

Местные предметы и формы рельефа, относительно которых определяют свое местоположение, положение целей (объектов) и указывают направление движения, называются ориентирами.

Они выделяются обычно своими размерами, формой, окраской и легко опознаются при обзоре окружающей местности.

Ориентиры подразделяются на площадные, линейные и точечные.

К площадным ориентирам относятся населенные пункты, отдельные массивы леса, рощи, озера, болота и другие объекты, занимающие большие площади.

Такие ориентиры легко опознаются и запоминаются при изучении местности.

Линейные ориентиры – это местные предметы и формы рельефа, имеющие большую протяженность при сравнительно небольшой их ширине, например дороги, реки, каналы, линии электропередач, узкие лощины и т. п. Они используются, как правило, для выдерживания направления движения.

К точечным ориентирам относятся трубы заводов и фабрик, постройки башенного типа, ретрансляторы, перекрестки дорог, путепроводы, пики горных вершин, ямы и другие местные предметы, занимающие небольшую площадь. Эти ориентиры используются обычно для точного определения своего местоположения, положения целей, указания секторов огня, полос наблюдения.

Уверенное ориентирование на местности во многом зависит от правильного выбора ориентиров.

Так, для выдерживания направления движения днем выбирают ориентиры, которые могут быть легко опознаны еще при подходе к ним, например постройки башенного типа, отдельные деревья, т. е. точечные ориентиры.

Однако ночью такие ориентиры слабо различаются издали, поэтому при ограниченной видимости используются в основном линейные и площадные ориентиры. Таким образом, при выборе ориентиров необходимо всегда учитывать условия, в которых подразделение будет действовать на местности.

В боевой обстановке наряду с определением своего местоположения и направления движения ориентиры используются для целеуказания, управления подразделением и огнем в бою. Они назначаются старшим начальником. В необходимых случаях командиры подразделений выбирают дополнительные ориентиры.

В качестве ориентиров следует выбирать наиболее устойчивые местные предметы и формы рельефа, например высоты, насыпи, развилки дорог и т. п.

Ориентиры выбираются по возможности равномерно по фронту и глубине, чтобы обеспечить быстрое и точное указание местоположения цели. Выбранные ориентиры нумеруются справа налево и по рубежам от себя в сторону противника. Каждому ориентиру для удобства запоминания кроме номера дается условное наименование, соответствующее его внешним отличительным признакам, например: высота плоская, желтый обрыв, дом с красной крышей. Номера и наименования ориентиров, назначенных старшим начальником, не изменяются.

Способы ориентирования на местности . Ориентироваться на местности можно по топографической карте, аэроснимкам и приборам наземной навигации.

Топографическая карта (аэроснимок) позволяет быстро разобраться в обстановке на сравнительно большом участке местности, что облегчает ориентирование.

Приборы наземной навигации позволяют в любых условиях точно определить свое местоположение на местности и уверенно выдерживать нужное направление движения.

Вместе с тем широко применяются и простейшие способы ориентирования на местности: по компасу, по небесным светилам и по признакам местных предметов.

Топографическое ориентирование заключается в ориентировании подчиненных на местности. Оно способствует быстрому уяснению подчиненными местоположения ориентиров, рубежей, целей и своих боевых задач.

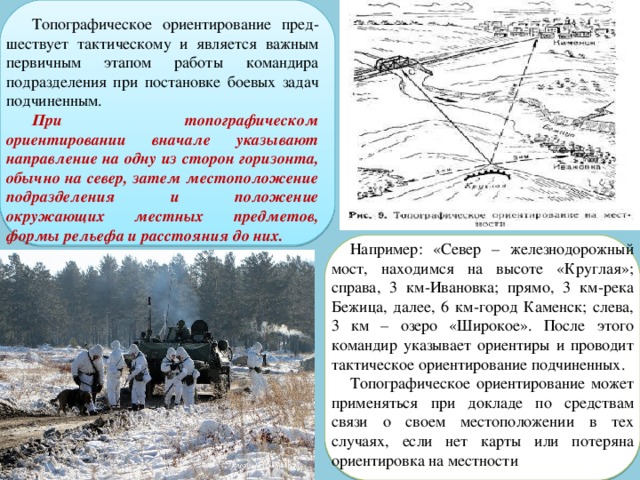

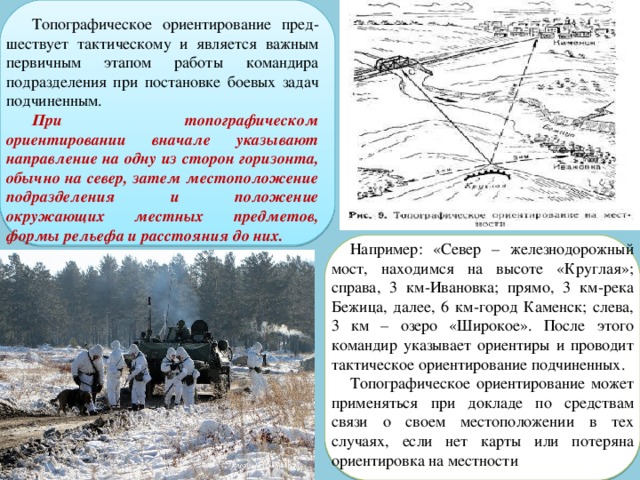

Топографическое ориентирование пред-шествует тактическому и является важным первичным этапом работы командира подразделения при постановке боевых задач подчиненным.

При топографическом ориентировании вначале указывают направление на одну из сторон горизонта, обычно на север, затем местоположение подразделения и положение окружающих местных предметов, формы рельефа и расстояния до них.

Например: «Север – железнодорожный мост, находимся на высоте «Круглая»; справа, 3 км-Ивановка; прямо, 3 км-река Бежица, далее, 6 км-город Каменск; слева, 3 км – озеро «Широкое». После этого командир указывает ориентиры и проводит тактическое ориентирование подчиненных.

Топографическое ориентирование может применяться при докладе по средствам связи о своем местоположении в тех случаях, если нет карты или потеряна ориентировка на местности

Целеуказание на местности. Целеуказание может производиться как непосредственно на местности, так и по карте или аэроснимку.

При целеуказании соблюдаются следующие основные требования: местоположение целей указывать быстро, кратко, ясно и точно; цели указывать в строго установленном порядке, пользуясь принятыми единицами измерения; передающий и принимающий должны иметь общие ориентиры и твердо знать их расположение, иметь единое кодирование местности.

Целеуказание на местности осуществ-ляется от ориентира или по азимуту и дальности до цели.

Целеуказание от ориентира-наиболее распространенный способ. Вначале называют ближайший к цели ориентир, затем угол между направлением на ориентир и направлением на цель в тысячных и удаление цели от ориентира в метрах. Например: «Ориентир два, вправо сорок пять, дальше сто, у отдельного дерева – наблюдатель».

Если передающий и принимающий цель имеют приборы наблюдения, то вместо удаления цели от ориентира может указываться вертикальный угол между ориентиром и целью в тысячных. Например: «Ориентир четыре, влево тридцать, ниже десять-боевая машина в окопе».

При выдаче целеуказания по малозаметным целям, используются местные предметы, находящиеся вблизи цели. Например: «Ориентир два, вправо тридцать-отдельное дерево, дальше Двести-развалины, влево двадцать, под кустом -пулемет».

Определение направлений на стороны горизонта

Направления на стороны горизонта определяют по магнитному компасу, небесным светилам и по некоторым признакам местных предметов.

Устройство магнитного компаса. При ориентировании на местности наиболее широко применяются компас Адрианова и артиллерийский компас (АК).

Компас Адрианова состоит из корпуса, в центре которого на острие иглы помещена магнитная стрелка. При незаторможенном состоянии стрелки ее северный конец устанавливается в направлении на Северный магнитный полюс, а южный – на Южный магнитный полюс.

В нерабочем состоянии стрелка закрепляется тормозом. Внутри корпуса компаса помещена круговая шкала (лимб), разделенная на 120 делений. Цена одного деления составляет 3°, или 50 малых делений угломера (0-50). Шкала имеет двойную оцифровку.

Внутренняя оцифровка нанесена по ходу часовой стрелки от 0 до 360° через 15° (5 делений шкалы). Внешняя оцифровка шкалы нанесена против хода часовой стрелки через 5 больших делений угломера (10 делений шкалы). На вращающемся кольце компаса закреплено визирное приспособление (мушка и целик) и указатель отсчетов.

Северный конец магнитной стрелки, указатели отсчетов и деления на шкале через 90° покрыты светящейся в темноте краской, что облегчает пользование компасом ночью.

Артиллерийский компас АК состоит из корпуса и угломерной шкалы, помещенной в корпусе лимба.

Угломерная шкала разделена на 60 делений. Цена одного деления равна 100 малым делениям угломера. Счет делений возрастает по ходу часовой стрелки.

На корпусе компаса неподвижно укреплено визирное приспособление (прорезь и мушка). Вращение корпуса лимба позволяет, не изменяя положения компаса, быстро совмещать нулевое деление шкалы с северным концом магнитной стрелки.

На внутренней стороне откидной крышки компаса помещено металлическое зеркало а, которое дает возможность при визировании на предмет одновременно контролировать положение магнитной стрелки и производить отсчет по шкале. На крышке имеется вырез для визирования и защелка.

При работе с компасом следует всегда помнить, что сильные электромагнитные поля или близко расположенные металлические предметы отклоняют стрелку от правильного ее положения.

В Северном полушарии Солнце примерно находится в 7.00 на востоке, в 13.00-на юге, в 19.00-на западе. Положение Солнца в эти часы и укажет соответственно направления на восток, юг и запад.

Для более точного определения сторон горизонта по Солнцу используются наручные часы. В горизонтальном положении они устанавливаются так, чтобы часовая стрелка была направлена на Солнце.

Угол между часовой стрелкой и направлением на цифру 1 на циферблате часов делится пополам прямой линией, которая указывает направление на юг.

До полудня надо делить пополам ту дугу (угол), которую стрелка должна пройти до 13.00 (рис. 13, а), а после полудня-ту дугу, которую она прошла после 13.00 (рис. 13,6).

Ориентирование по Полярной звезде основано на том, что кажущееся движение небесной сферы происходит вокруг Полярной звезды, т.е. она остаётся неподвижной

Алтари православных и лютеранских церквей обращены на восток, а колокольни на запад. Алтари католических – на восток.

Кресты на куполах расположены в направлении север — юг, причем приподнятый конец нижней перекладины обращен к северу

Если нет компаса и не видно небесных светил, то стороны горизонта могут быть определены по признакам местных предметов:

- мох или лишайник покрывает стволы деревьев, камни и пни с северной стороны; если мох растет по всему стволу дерева, то на северной стороне, особенно у корня, его больше;

- кора деревьев с северной стороны обычно грубее и темнее, чем с южной;

- весной трава на северных окраинах лесных прогалин и полян, а также с южной стороны отдельных деревьев, пней, больших камней растет гуще;

- муравейники, как правило, находятся к югу от ближайших деревьев и пней; южная сторона муравейника более пологая, чем северная;

- на южных склонах весной снег тает быстрее, чем на северных.

На каждом таком столбе в верхней его части и на каждой из четырех граней проставляются цифры - нумерация противолежащих кварталов леса; ребро между двумя гранями с наименьшими цифрами показывает направление на север ((нумерация кварталов лесных массивов в СНГ идет с запада на восток и далее на юг)

Определение местного времени по растениям

№

1.

Название растений

Козлобородник луговой

2.

Время раскрытия

цветков, час

4 – 5

Цикорий

Время закрытия

цветков, час

3.

5 – 6

Шиповник полевой

10 – 11

4.

5.

Одуванчик

5 – 6

15 – 16

6 – 7

20 -21

Осот полевой

6.

7 – 8

15 - 16

Лен полевой

7.

11 – 12

7 – 8

Ястребинка зонтичная

8.

9.

Кувшинка белая

17 – 18

7 – 8

8 – 9

Фиалка трехцветная

10.

17 – 18

11.

17 – 18

Гвоздика полевая

8 – 9

Ноготки полевые

12.

10 - 11

18 - 19

19 – 20

10 - 11

Кислица

13.

16 – 17

10 - 11

Мать – и - мачеха

14.

15.

14 – 15

10 - 11

Табак душистый

20 – 21

Фиалка ночная

16 – 17

18 – 19

21 - 22

18 -19

Измерение углов на местности

При ориентировании и целеуказании на местности горизонтальные (вертикальные) углы между направлениями на местные предметы и цели измеряют с помощью приборов наблюдения или глазомерно. Многие приборы, применяемые в войсках, имеют шкалы, оцифрованные в делениях угломера. Окружность разделена на 60 больших или 6000 малых делений угломера. Одно малое деление угломера называют тысячной.

Такое название объясняется тем, что длина отрезка дуги окружности, соответствующего одному малому делению, равна тысячной доле радиуса этой окружности.

Единицей измерения угла здесь служит линейный отрезок, равный тысячной доле дистанции. Это позволяет быстро и легко посредством простейших арифметических действий переходить от угловых измерений к линейным и обратно.

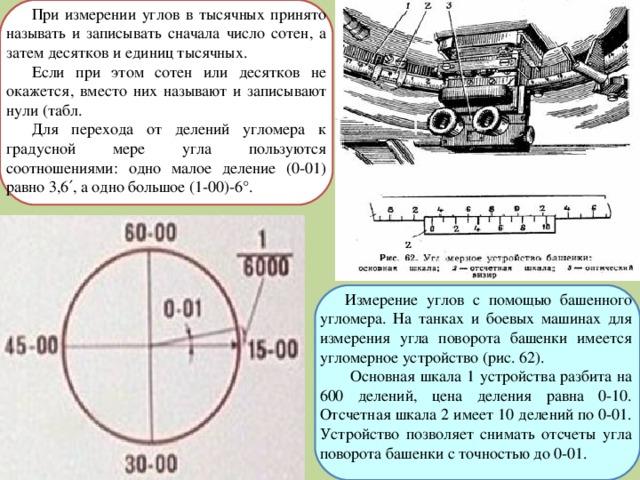

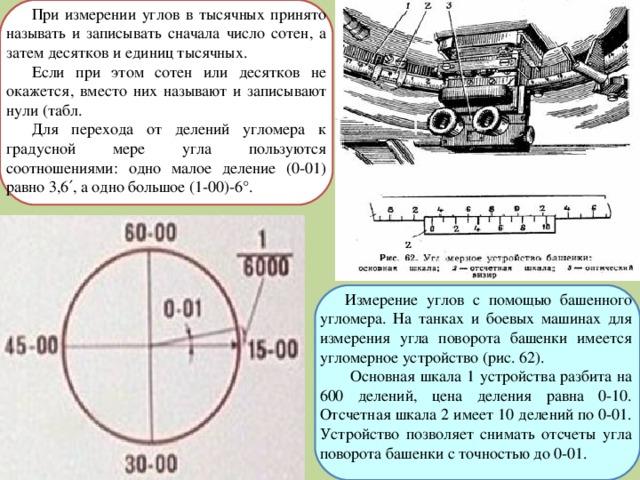

При измерении углов в тысячных принято называть и записывать сначала число сотен, а затем десятков и единиц тысячных.

Если при этом сотен или десятков не окажется, вместо них называют и записывают нули (табл.

Для перехода от делений угломера к градусной мере угла пользуются соотношениями: одно малое деление (0-01) равно 3,6′, а одно большое (1-00)-6°.

Измерение углов с помощью башенного угломера. На танках и боевых машинах для измерения угла поворота башенки имеется угломерное устройство (рис. 62).

Основная шкала 1 устройства разбита на 600 делений, цена деления равна 0-10. Отсчетная шкала 2 имеет 10 делений по 0-01. Устройство позволяет снимать отсчеты угла поворота башенки с точностью до 0-01.

Измерение углов с помощью компаса. Чтобы измерить на местности угол между направлениями на два каких-нибудь предмета в градусной мере, надо установить указатель мушки компаса на нулевой отсчет по лимбу и повернуть компас так, чтобы визирная линия была направлена на левый предмет. Затем повернуться лицом ко второму предмету и, вращая крышку, направить визирную линию на этот предмет. Отсчет против указателя мушки и будет искомым углом. При измерении угла в тысячных нулевой отсчет лимба направляют на правый предмет, так как счет тысячных возрастает против хода часовой стрелки.

Измерение углов с помощью бинокля и приборов наблюдения и прицеливания, производят в основном при целеуказании.

Для этого совмещают какой-нибудь штрих угломерной шкалы с одним из направлений и подсчитывают число делений до второго направления. Умножив этот отсчет на цену деления шкалы, получают величину измеряемого угла в тысячных.

Измерение расстояний шагами. Этот способ применяется обычно при движении по азимуту, составлении схем местности, нанесении на карту (схему) отдельных объектов и ориентиров и в других случаях.

Счет шагов ведется, как правило, парами. При измерении расстоянии большой протяженности шаги более удобно считать тройками попеременно под левую и правую ногу. После каждой сотни пар или троек шагов делается отметка каким-нибудь способом и отсчет начинается снова.

Например, между точками поворота на маршруте пройдено 254 пары шагов. Длина одной пары шагов равна 1,6 м. Тогда

Д =254Х1,6=406,4 м.

Обычно шаг человека среднего роста равен 0,7- 0,8 м. Длину своего шага достаточно точно можно определить по формуле

Д=(Р/4)+0,37,

где Д-длина одного шага в метрах

Р – рост человека в метрах.

Например, если рост человека 1,72 м, то длина его шага Д=(1,72/4)+0,37=0,8 м.

При приближенном измерении расстояний длину пары шагов принимают равной 1,5 м.

Основу обороны любой страны составляют люди. От их патриотизма, самоотверженности и самоотдачи зависел ход и исход большинства войн и вооруженных конфликтов.

Безусловно, в плане предотвращения агрессии Россия отдаст предпочтение политическим, дипломатическим, экономическим и другим невоенным средствам. Однако национальные интересы России требуют наличия достаточной для ее обороны военной мощи. Об этом нам постоянно напоминает история России — история ее войн и вооруженных конфликтов.

Во все времена Россия боролась за свою независимость, с оружием в руках отстаивала свои национальные интересы, защищала народы других стран.

И сегодня России не обойтись без Вооруженных Сил. Они нужны для отстаивания национальных интересов на международной арене, для сдерживания и нейтрализации военных угроз и опасностей.

Домашнее задание § 13 стр.63-69