СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Настольный теннис-методика обучения

Данная методическая разработка была создана для учителей ФЗК, которые хотят научить ребят настольному теннису.

Просмотр содержимого документа

«Настольный теннис-методика обучения»

МБОУ СОШ №207

Калининского района

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

ТЕМА: НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС-МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ

Составила: учитель физического воспитания :

Драганова Е.А.

Новосибирск 2017г

СОДЕРЖАНИЕ

|

| Введение | 3 |

| 1 | Настольный теннис история возникновения ,правила игры | 7 |

| 2 | Техника игры | 11 |

| 2.1 | Способы держания ракетки | 14 |

| 2.2 | Стойки и перемещения | 15 |

| 2.3 | Техника и методика обучения ударам | 17 |

| 2.4 | Подачи | 19 |

| 2.5 | Накаты в настольном теннисе | 22 |

| 2.6 | Подрезки | 26 |

| 3 | Тактика игры | 29 |

|

| Заключение | 34 |

|

| Список используемой литературы | 35 |

ВВЕДЕНИЕ

Деятельность человека на производстве, в быту, в спорте требует определенного уровня развития физических качеств. Чем более развиты эти качества, тем выше работоспособность организма, производительность труда при одновременно меньших затратах энергии. Известно, что выносливость, сила, быстрота гибкость и ловкость во многом определяют эффективность профессиональной деятельности человека, состояние его здоровья, долголетие активной жизни, высокую устойчивость организма к неблагоприятным воздействиям внешней среды и производственным вредностям. Разносторонняя физическая подготовленность— необходимое условие подготовки сильных и крепких учащихся. Такая подготовленность обеспечивается общей физической подготовкой (ОФП), основой которой является Президентские тесты. На фоне повышения общей физической подготовленности совершенствуются также физические качества и двигательные навыки, требуемые в развитии для различных видов спорта.

Физические качества человека, естественно, развиваются по мере перехода его из одной возрастной категории в другую. Такое развитие называется возрастными изменениями. Возрастное развитие качеств происходит сравнительно медленно и неравномерно.

В основе воспитания физических качеств лежит свойство организма отвечать на увеличивающиеся нагрузки повышением исходного уровня работоспособности. На физическую нагрузку организм реагирует мобилизацией имеющихся в нем резервов.

Во время упражнений расходуются энергетические ресурсы, постепенно развивается утомление. После утомительного занятия работоспособность остается сниженной, затем постепенно восстанавливается. Дойдя до первоначального уровня, работоспособность продолжает увеличиваться, так как организм восстанавливает энергетические ресурсы в количествах, превышающих затраченные. В результате такого сверх восстановления наступает фаза повышенной работоспособности, которая некоторое время удерживается, а затем снижается до исходного. Таким образом, в состоянии организма после занятий физическими упражнениями можно отметить три фазы: утомление, восстановление до исходного уровня, увеличение работоспособности выше исходного уровня.

Если следующее занятие будет совпадать с фазой «томления, то довольно скоро в результате наслоения разовьется состояние переутомления. Тренировочное занятие, проведенное в фазе восстановления, повышает работоспособность незначительно. В фазе повышенной работоспособности организм находится в стадии наивысшей готовности к нагрузкам. Поэтому очередное занятие следует проводить на фоне повышенной работоспособности, тогда уровень тренированности будет постоянно расти.

Это методическое пособие для преподавателей физической культуры даст возможность воспитать основные качества и дать правильную нагрузку, поможет усвоить основные навыки игры у учащихся.

Теннис — это уникальная игра, которая дает возможность воспитать такие качества как выносливость, быстроту, ловкость, данные качества человеку необходимы в повседневной жизни, они имеют большое практическое значения в быту.

Выносливость — способность организма совершать продолжительно работу без снижения ее эффективности.

В ряду физических качеств человека выносливость занимает особое место. Любое другое качество — быстрота или сила, ловкость или гибкость — в большинстве случаев проявляется в течение некоторого времени или при многократном выполнении, что требует определенного уровня выносливости. Формы проявления выносливости многообразны. Многообразны и пути ее приобретения. Выносливость к физической работе зависит от двигательной активности человека, диктуемой условиями труда и быта. Различают общую и специальную выносливость.

Общей выносливостью называют способность продолжительно выполнять работу, вовлекающую в действие многие мышечные группы и предъявляющую высокие требования к сердечно-сосудистой и дыхательной системам. Такая работа выполняется, например, в кроссовом беге, гребле, плавании, беге на лыжах. Общая выносливость — основа для воспитания всех разновидностей проявления выносливости.

Выносливость по отношению к определенной деятельности называют специальной (скоростной, силовой и т. п.).

При выполнении любой физической нагрузки рано или поздно наступает временное снижение работоспособности. Чем раньше оно наступает, тем ниже считается уровень выносливости. Следовательно, при одинаковой физической работе более выносливым считается тот, кто меньше утомляется. При долгой игре в теннис воспитывается как общая так и специальная выносливость все будет зависеть от применяемых приемов и интенсивности нагрузки.

Быстрота—способность человека в определенных условиях мгновенно реагировать на тот или иной раздражитель и совершать нужные действия с минимальной затратой времени. Быстрота определяется временем двигательной реакции, отдельного движения и частотой одинаковых движений в единицу времени (темпом).

В практической деятельности важное значение имеет не только быстрота самого действия, но и подготовка к нему. Достаточно вспомнить реакцию диспетчера или шофера в условиях, когда от их действий может зависеть жизнь людей. Быстрота нужна машинистке, делающей в минуту более ста ударов по клавишам пишущей машинки, ткачихе, мгновенно связывающей нити, многим работникам автоматизированных линий, токарям, фрезеровщикам и др.

Различают простые и сложные двигательные реакции. Простая реакция характеризуется выполнением определенного движения на заранее известный, но внезапный сигнал. Двигательная реакция на световой раздражитель у не занимающихся спортом составляет 0,2—0,35 с, у спортсменов — 0,15—0,2 с; на звуковой — соответственно 0,17—0,27 и 0,1—0,15 с.

К сложным двигательным реакциям относятся реакции выбора (когда и как действовать) и реакции на движущийся объект. Например, при приеме теннисного шара надо оценить направление и скорость его движения и принять решение, как действовать.

С возрастом быстрота реакции улучшается, достигая оптимальных показателей к 17 годам.

Максимальная скорость, которую может проявить человек в каком-либо движении, зависит не только от развития у него быстроты, но и ряда других факторов— степени развития силы, гибкости, владения техникой и т. п. Поэтому воспитание быстроты движений должно быть тесно связано с воспитанием других физических качеств и совершенствованием техники, например, игры в теннис.

К средствам воспитания быстроты движений относят упражнения, которые можно выполнить с максимальной скоростью (скоростные упражнения). При этом продолжительность их должна быть 5 — 20 с.

Ловкость — способность быстро овладевать новыми движениями и перестраивать двигательную деятельность исходя из требований внезапно меняющейся обстановки.

Время, необходимое для овладения новым упражнением, как один из показателей ловкости зависит от его координационной сложности, физической подготовленности занимающихся, наличия прежнего опыта в выполнении различных движений. Другим показателем ловкости является способность человека быстро перестраиваться на различные виды двигательной деятельности. В трудовой и спортивной деятельности ловкость наиболее эффективно проявляется при большом запасе двигательных умений и навыков. Непременным показателем, характеризующим ловкость, является также точность выполнения движений. Особенно повышенная точность нужна работникам ряда профессий (при токарной обработке металла, сборке электронной аппаратуры, управлении транспортом).

Для оценки ловкости учащихся используют контрольные упражнения. Например, ведение баскетбольного мяча между стойками, расставленными на различных расстояниях одна от другой (5—6 стоек).

Основным путем воспитания ловкости является овладение новыми разнообразными двигательными навыками и умениями.

Проявление ловкости во многом также зависит от того, насколько точно учащиеся управляют своими движениями во времени и пространстве. В связи с этим важно развивать способности к восприятию и точному различению временных, пространственных, силовых и ритмических параметров движения. Одно из проявлений ловкости—способность к поддержанию равновесия (очень нужное качество в ряде профессий) — воспитывается применением так называемых упражнений на равновесие. Существенным является также воспитание рационального сочетания напряжений и расслаблений мышц при различных движениях.

Применяемые для воспитания ловкости общеразвивающие упражнения с предметами и без них рекомендуется выполнять из различных исходных положений (сидя, лежа, стоя), в различных направлениях и плоскостях, с различной амплитудой и скоростью. Большую Ценность имеют упражнения на гимнастических снарядах, гимнастической стенке и скамейке, упражнения в лазании, перелезании, танцевальные упражнения, упражнения на равновесие, прыжки на батуте , а так же игра в настольный теннис. Систематическое применение разнообразных общеразвивающих упражнений способствует накоплению двигательного опыта учащихся, что является фундаментом высокого уровня ловкости.

Теннис в колледжах и лицеях в которых имеется теннисные залы дает возможность учащимся воспитать вышеперечисленные физические качества так же данный вид спорта дает занимающемуся психологический комфорт, а главное подготавливает к трудовой деятельности.

Ценность настольного тенниса — в его общедоступности и несложности оборудования. Игра в настольный теннис способствует развитию резкости, решительности, трудолюбия, настойчивости.

1 НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРАВИЛА ИГРЫ.

Настольный теннис, иногда называемый пинг-понг — один из самых популярных видов спорта в мире. Игра заключается в перекидывании мяча ракетками так, чтобы он ударялся определённым образом об игровой стол.

Описание Рис. 1. Стол для настольного тенниса.

И гра происходит на столе (Рис.1) размером 2,74 метра (9 футов) на 1,525 метра (5 футов). Высота стола — 76 см (30 дюймов). Стол обычно сделан из ДСП или похожего материала и выкрашен в зелёный, тёмно-синий или чёрный цвет. По середине стола находится сетка высотой 15,2 см (6 дюймов). При игре используются ракетки, сделанные из дерева, покрытого одним или двумя слоями специальной резины с каждой стороны. Мяч для настольного тенниса сделан из целлулоида. Размер мяча — 40 мм в диаметре, вес — 2,7 г. Мяч должен быть окрашен в оранжевый или белый цвет. Игра проходит между двумя игроками, либо между двумя командами из двух игроков. Каждый розыгрыш мяча заканчивается присвоением одного очка одному или другому игроку (команде). По современным международным правилам, установленным в 2001 году, каждая игра идет до 11 очков, хотя игра до 21 очка все ещё популярна на непрофессиональном уровне. Матч состоит из нечетного количества игр (обычно пяти или семи).

гра происходит на столе (Рис.1) размером 2,74 метра (9 футов) на 1,525 метра (5 футов). Высота стола — 76 см (30 дюймов). Стол обычно сделан из ДСП или похожего материала и выкрашен в зелёный, тёмно-синий или чёрный цвет. По середине стола находится сетка высотой 15,2 см (6 дюймов). При игре используются ракетки, сделанные из дерева, покрытого одним или двумя слоями специальной резины с каждой стороны. Мяч для настольного тенниса сделан из целлулоида. Размер мяча — 40 мм в диаметре, вес — 2,7 г. Мяч должен быть окрашен в оранжевый или белый цвет. Игра проходит между двумя игроками, либо между двумя командами из двух игроков. Каждый розыгрыш мяча заканчивается присвоением одного очка одному или другому игроку (команде). По современным международным правилам, установленным в 2001 году, каждая игра идет до 11 очков, хотя игра до 21 очка все ещё популярна на непрофессиональном уровне. Матч состоит из нечетного количества игр (обычно пяти или семи).

Ракетка

Для ракеток не существует ограничений по форме и размеру, но правила, требующие, чтобы «рабочая поверхность» оставалась жесткой и плоской, с деревянной сердцевиной, составляющей 85 % их толщины, гарантируют то, что они остаются маленьких размеров. Спецификация для резиновых поверхностей ракеток предельно специфична. Игрокам разрешается использовать пупырчатую или слоеную резину, хотя листы пупырчатой резины должны быть не толще 2-х мм, а слоеной — не толще 4-х мм. Определенные виды клея, позволяющие увеличить скорость шарика, запрещены правилами Олимпийских состязаний. Во время начала матча и в тех случаях, когда игроки меняют ракетки во время матча, они должны давать возможность своим соперникам и судье проверить их ракетки.

Формат соревнования

И в одиночных и в парных состязаниях, отбор происходит путем отсеивания проигравших по одному. Игроки, отобранные по жеребьевке (16 на одиночных состязаниях, восемь в парных) переходят непосредственно к главному отборочному состязанию, в то время как другие сначала соревнуются в группах по три, один из которых проходит отбор. По результатам этих групповых состязаний ещё 16 игроков примут участие в одиночных соревнованиях и ещё восемь парных команд.

Игра

Игра состоит из розыгрышей, каждый из которых начинается с подачи. Первый подающий обычно определяется жребием. Далее подающие чередуются каждые две подачи. В старой 21-очковой игре каждый подающий подавал 5 подач. В случае равного счета 10-10 подача переходит к другому игроку (команде) после каждого розыгрыша до тех пор, пока отрыв не составит два очка. При парной игре при переходе подачи игрок, принимавший мяч становится подающим, а партнёр игрока, подававшего мяч становится принимающим.

Подача

Подача в настольном теннисе происходит согласно следующим правилам: Подающий должен находится за пределами стола. Мяч должен быть подброшен вертикально вверх с открытой ладони не менее чем на 15 см. Подающий должен ударить по мячу так, чтобы тот ударился один раз на своей половине и хотя бы один раз на половине соперника. Если мяч зацепил при подаче сетку, но при этом все остальные правила были соблюдены, объявляется «переподача», подающий должен повторить подачу. Количество переподач не ограничено. После успешной подачи все остальные удары должны быть сделаны так, чтобы мяч ударялся только на половине соперника.

Начисление очков

Очки начисляются сопернику в случае, когда игрок сделал одну из следующих ошибок:

Ошибка при подаче (например мяч попал в сетку)

Неправильная подача (например мяч не подкинут на 15 см)

Мяч ударился два раза на своей стороне

Мяч попал на свою сторону после удара ракеткой

Мяч был ударен дважды. Так как рука от запястья считается по правилам частью ракетки, если мяч попал по пальцам, а затем по ракетке, он считается ударенным дважды

Мяч попал во что угодно, кроме ракетки после отскока от стола (например в пол или в игрока)

Мяч не попал по стороне соперника после удара

Мяч был отбит до того, как ударился об стол.

Стол был подвинут или свободная рука коснулась стола.

Парная игра

Следующие дополнительные правила используются при парной игре:

Стол разделен вдоль белой полосой на зоны (две с каждой стороны). При подаче мяч должен удариться в правую зону своей половины и левую зону половины соперника, другими словами мяч должен быть подан по диагонали.

Партнёры должны отбивать мяч по очереди. Например, после того, как подающий подал мяч, и отбивающий его отбил, следующий удар должен быть произведён партнёром подающего, а следующий партнёром принимающего и т. д. Сведения о возникновении и развитии настольного тенниса очень разноречивы. Некоторые специалисты считают, что он зародился в Японии и Китае. По другим данным, родина настольного тенниса — Европа. В XVI в. в Англии и Франции возникла, игра без определенных правил. Мяч, используемый в игре, был с перьями. Позже появился резиновый мяч. Мощный толчок развитию игры принесло изобретение английским инженером Джеймсом Гибсом в 1894 г. легкого, эластичного, хорошо управляемого и упругого целлулоидного мяча. Постепенно изменялась форма ракетки. Появились фанерные ракетки с укороченной ручкой, которые предопределили новую ее хватку. Стали применяться новые материалы для склеивания игровой поверхности ракетки: пергамент, кожа, велюр, а позднее и несколько видов резины.

Спортивной игрой настольный теннис был признан в 1900 г. в Англии. Тогда же были утверждены и первые правила. Быстрое распространение и развитие привело к необходимости создания международной организации и единых правил. В январе 1926 г. в Берлине была создана Международная федерация настольного тенниса -- ИТТФ. Первый чемпионат мира и конгресс ИТТФ состоялся в декабре 1927 г. С того времени игры в теннис проводились ежегодно. Исключение составляли 1940- 1946 гг. С 1957 г. первенство мира проводится раз в два года. В промежутках между мировыми первенствами проводятся континентальные чемпионаты.

С появлением ракеток с губчатыми накладками (1930 г.) игра стала разнообразнее, так как благодаря плотному сцеплению ракетки с мячом появилась возможность придавать ему сильные и разнообразные вращения. Игра становится более динамичной. В ней преобладают резкие серийные и одиночные удары. В 1936 г. конгресс ИТТФ принял решение назвать игру «настольный теннис». Продолжительность встречи была сокращена сначала до одного часа, а затем до 20 минут. Главным изменением можно считать снижение высоты сетки до 15,25 см. Эти изменения давали значительные преимущества игрокам атакующего стиля.

В России настольный теннис появился в конце прошлого столетия. В 1860 г. в Петербурге открылся клуб «Крикет и лаун-теннис», популяризирующий эту игру. В конце 90-х годов пинг-понг стал очень популярен в частных домах Москвы, Петербурга, Одессы. В эти годы в России еще не было единых правил игры.

Во время первой .мировой войны увлечение игрой угасло. Лишь после Великой Октябрьской социалистической революции пинг-понг снова приобретает популярность. Определяются четкие правила, устанавливаются размеры стола и высота сетки, 1927 г. можно считать датой рождения пинг-понга в нашей стране, когда увлечение этой игрой стало массовым. Однако в 30-е годы волна увлечения пинг-понгом схлынула, и только небольшие группы любителей продолжали играть летом на открытом воздухе.

После Великой Отечественной войны с 1946 г. начинают проводиться первые официальные соревнования в нашей стране. Настольный теннис становится популярной игрой в Литве, Латвии, Эстонии, Молдавии. В 1950 г. создается Всесоюзная секция тенниса при Спорткомитете СССР, а в 1951 г. в Вильнюсе состоялся первый чемпионат СССР.

В 1954 г. советские спортсмены вступили в Международную федерацию настольного тенниса и стали участвовать во всех чемпионатах Европы и мира. В 1952 г. японские мастера применили новый вид покрытия ракетки, а в 1961 г.— новый удар «топ-спин», получивший название «дьявольский мяч из Токио».

Все это заставило специалистов настольного тенниса задуматься над вопросом целенаправленного обучения и тренировки подрастающего поколения. В стране создается ряд специализированных школ, разрабатывается новая методика обучения и тренировки, позволяющая готовить активных теннисистов, играющих в быстром темпе. Первые большие успехи пришли к нашим юношам и девушкам в 1959 г. Юные теннисисты успешно дебютировали на европейских соревнованиях в Констанце (Румыния).

После развала СССР многие виды спорта пришли в упадок, и теннис не оказался исключением, на данном этапе развития настольный теннис в России находиться на среднем уровне развития. А вот самыми сильными по-прежнему остаются прародители настольного тенниса Китайцы, Японцы, Таиландцы.

2 ТЕХНИКА ИГРЫ

Техника настольного тенниса включает в себя стойки, перемещения и удары. По характеру вращения мяча и тактическому назначению удары можно условно разделить на промежуточные, атакующие и защитные.

Промежуточные удары наиболее просты. К таким ударам относятся: подставка, толчок, откидка и срезка.

Атакующие удары характеризуются приданием мячу поступательного вращения и могут быть подготовительными и завершающими. К таким ударам относятся: подача, накат, топ-спин, завершающий удар, контрнакат, укороченные удары, крученая «свеча».

Защитные удары характеризуются обратным вращением мяча и выполняются в основном из средней и дальней зон. Иногда для отражения сильных ударов применяют удар «свечой» с вращением мяча вверх и в сторону. Выполнение этих технических приемов во многом зависит от способа держания ракетки и исходного положения игрока.

Обучение игре начинается с объяснения занимающимся ее сущности и основных правил. Затем в течение 3—5 занятий новичок изучает хватку ракетки, стойки, исходные положения перед ударом и перемещения.

Для этого используются следующие подводящие упражнения:

1.Многократное подбрасывание мяча правой и левой стороной ракетки.

2.То же самое поочередно.

3.Вращение мяча на правой и левой стороне ракетки движением руки справа налево.

Для закрепления изученных упражнений новичку предлагается выполнить эти же упражнения в движении. Прежде чем приступить к освоению техники ударов, надо сформировать у занимающихся четкое представление о характере изучаемого движения. Тренировка ударов начинается с их имитации. Имитационные упражнения являются необходимым условием достижения высоких спортивных результатов и поэтому требуют серьезного отношения. Основным в имитации является многократное повторение ударных движений. Каждодневная имитация позволяет совершенствовать технику движений и тренировать мышцы рук, корпуса, ног, участвующие в игровых действиях.

Обучение техническим приемам начинается с изучения удара толчком. При занятиях у стола целесообразно выполнять удары по мячу, подброшенному партнером в определенные точки стола. После этого толчок изучается в игре с партнером у стола в определенном направлении по заданию тренера.

Во время первых занятий у стола тренеру надо особенно внимательно следить за правильностью выполнения новичком движений. Уже на данном этапе обучения можно овладеть элементарными тактическими навыками, т. е. выполнять чередование ударов по длине, направлению и силе. Как только занимающийся освоится с отскоком мяча, его следует начать обучать передвижению. Основными способами передвижения начинающих теннисистов являются скрестные и приставные шаги, реже выпады вперед, назад и в сторону. Обучение передвижениям у стола нельзя отделять от изучения техники ударов. Выполняя имитацию ударов, новичок должен перемещаться к месту воображаемого отскока мяча.

Изучение удара толчком не должно затягиваться. Как только занимающиеся освоятся с ударом, толчком и перемещениями одношажным способом, следует переходить к изучению ударов слева и справа с верхним вращением. Многие тренеры считают, что вначале надо изучать удары слева, другие рекомендуют овладеть ударами справа. Решая этот методический вопрос, следует помнить, что удары слева просты в исполнении, но не все могут их освоить одинаково быстро. Для одних удар слева будет удобнее, чем удар справа.

Переход от простого удара толчком к сложному удару накатом слева должен обеспечиваться специальной подготовкой новичка путем использования вспомогательных упражнений. Для начального обучения рекомендуется применять удар накатом слева от локтя без специального движения кистью. Наиболее распространенной ошибкой является неправильный поворот туловища и сильная скованность руки. Точность ударов по многом зависит от их ритма и четкого соприкосновения ракетки с мячом. Удар по мячу должен быть резким, но не сильным. Если новичку не будет удаваться этот прием, необходимо провести разучивание удара по мячу, подкинутому на стол.

При изучении удара накатом справа нужно четко разграничить удары средней силы и так называемые завершающие удары. Очень сложно обучать одновременно накатам и завершающим ударам. В начальном периоде обучения удару накатом справа следует применять упражнения с мячом у стола, выполняя удары по подкинутому мячу. В дальнейшем вращение мяча должно быть усилено, так как оно содействует овладению правильным движением при ударе накатом, и помогает также придавать необходимую резкость при соприкосновении ракетки с мячом.

Обучение ударам с нижним вращением лучше всего проводить при приеме ударов с верхним вращением и после того, как обучаемый освоил основные технические приемы нападения. Лучшим способом изучения подрезки слева и справа является выполнение упражнений у тренировочной «стенки» с применением имитационных упражнений и проверкой их у зеркал. При переходе к занятиям у стола вначале изучается подрезка слева. При выполнении этого элемента прежде всего нужно следить, чтобы правильно выполнялся замах. Распространенной ошибкой считается неполный короткий замах. Немало ошибок допускается и в окончании удара, когда рука останавливается, не заканчивая полного движения.

Дальнейшее совершенствование техники идет по пути повышения точности и силы ударов в быстром темпе. В этот период обучения необходимо приступить к изучению сложных, крученых подач, которые требуют от теннисиста специальной подготовки мышц ног и туловища. Перед изучением подач необходимо научиться имитировать их без мяча. Для тренировки подач можно применять специальные тренировочные диски или специальные станки-тренажеры. Не менее важен и успешный прием сложных подач. Прием подач разучивают с партнером. Теннисисты обрабатывают поочередно сложные подачи одного- вида, но в разных направлениях. К. отработке приема нового вида подач следует переходить лишь после успешного освоения приема предыдущей. Попутно занимающиеся обучаются целесообразному применению приемов в специальных упражнениях, где сначала обусловлены действия играющих, а затем только одного игрока. Важным методическим моментом на начальном этапе обучения и тренировки является выбор и формирование определенного стиля игры. Формирование стиля игры в настольном теннисе обусловлено комплексом факторов: выраженностью двигательных качеств, психических процессов и типологическими особенностями нервной системы.

2.1 Способы держания ракетки

Хватка ракетки во многом определяет технику игры. Существуют две разновидности хватки (рис. 2, а, б), азиатская — ракетку держат вертикально (хватка «пером» а), и европейская — ракетку держат горизонтально (б).

Рис. 2. Способы держания ракетки .

а

) б)

При азиатской хватке большой и указательный пальцы свободно с одинаковой силой обхватывают ручку и регулируют наклон ракетки. При ударе справа на ракетку давит с большей силой большой палец, при ударе слева — указательный. При хватке «пером» теннисист осваивает несколько технических приемов и доводит их до совершенства, успешно атакуя из всех игровых зон. Хватка «пером» ограничивает технические возможности. При этой хватке трудно сообщить мячу сильное нижнее вращение.

Наиболее часто встречается горизонтальная хватка, при которой ракетку обхватывают тремя пальцами. Указательный расположен на тыльной стороне вдоль края ракетки, а большой — на открытой стороне и слегка соприкасается со средним пальцем. Основное преимущество европейской хватки — возможность вести игру слева и справа атакующими и защитными ударами, не прибегая к значительным перемещениям у стола.

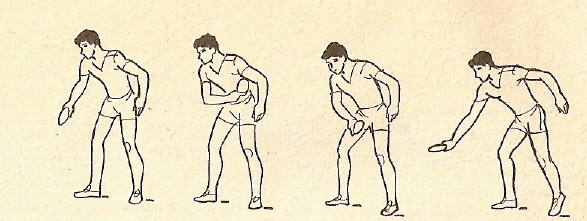

2.2 Стойки и перемещения

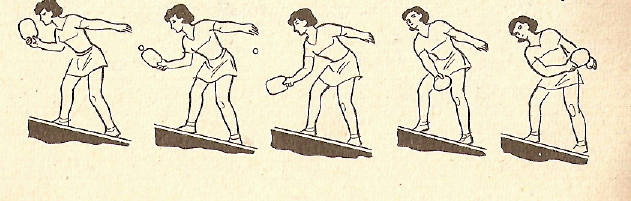

Исходное положение. При введении мяча в игру, приеме подачи и подготовке к удару необходимо занять правильное исходное положение, из которого спортсмен с необходимой быстротой может выполнить удар. В ожидании подачи противника игрок (правша) стоит слева от середины стола. Ноги слегка раздвинуты и согнуты слегка в коленях, центр тяжести лежит на носках ног, все мышцы напряжены. В исходной позиции для удара справа правая нога ставится назад (или левая нога вперед). При ударе слева соотношения обратные, одновременно рука готовится к удару.

Но можно заметить что исходное положение теннисиста индивидуальное (рис. 3), оно зависит от роста, длины рук, способа держания ракетки, быстроты реагирования, владения техническим арсеналом игровых приемов. Большинство игроков международного класса выбирают такое исходное положение, когда вперед выставляется нога, разноименная его основному удару. В момент приема подач и выполнения ударов туловище может занимать одно из четырех существующих исходных положений: лицом к противнику, вполоборота, боком и спиной к противнику.

Р ис .3. Стойки игрока.

ис .3. Стойки игрока.

Перемещения. Весь смысл перемещений заключается в том, чтобы своевременно занять удобную позицию у стола. Теннисист перемещается выпадами, шагами, прыжками, бросками. Нужно стремиться производить удар, когда впереди находится разноименная нога (левая — при ударе справа и правая — при ударе слева). В том случае, когда игрок оказывается близко к мячу, перемещение начинается с ближней одноименной относительно удара ноги. При значительном расстоянии до мяча — с разноименной относительно удара ноги.

Правильное перемещение обеспечивает своевременный выход к мячу, возможность вести игру в быстром темпе и способствует выполнению ударов по мячу в наиболее выгодной точке.

Для того чтобы правильно держать ракетку ,стойки и перемещения необходимо выполнить ряд упражнений для новичков теннисистов.

Какие же упражнения наиболее целесообразны для подготовки теннисиста? Вернее, какой должна быть их разумная дозировка, ибо в принципе все они по-своему нужны и хороши?

Предлагаемые упражнения нетрудно усложнить, разнообразить, используя их различные сочетания.

Можно заниматься во дворе дома, на пляже — где угодно, даже в квартире. Полезно поиграть более тяжелой ракеткой — весом от 0,5 до 1,5 кг.

Вот ряд упражнений, особенно полезных для подростков, которые помогут овладеть мастерством теннисиста.

1.Упражнения со скакалками.

Прыжки в быстром темпе — 3 раза по 15 с; 2х60 с, между прыжками выполнять два или даже три оборота скакалками; в среднем темпе — 2х3 мин, вращая скакалки назад. Наклоны, повороты со скакалками.

2.Упражнения с теннисными мячами (в парах).

Ловля и броски мячей двумя руками, одной рукой; стоя лицом к стене, отбить игровой рукой серию мячей (12—15 м), броски мячей в цель.

3.Упражнения с набивными мячами (вес 1, 3, 5 кг).

Броски мяча от груди; из-за головы, снизу, спиной к основному направлению, имитирующие накат справа, имитирующие накат слева, сидя лицом друг к другу (количество бросков за 1 мин), в прыжке.

4.Упражнения с резиновым бинтом.

Резина сильно растянута. Имитация ударов справа, слева. После удара рука должна тот час вернуться в исходное положение.

5.Упражнения с гантелями.

Имитация наката справа и слева.

Имитация других, уже хорошо разученных, ударов. Комплекс общеразвивающих упражнений с гантелями.

Для теннисиста важное значение имеет хорошая подвижность пальцев и кисти руки. Как развить их? Надо просто «поиграть» пальцами, продирижировать воображаемым оркестром. Обычно это всегда сразу и хорошо получается у девочек. Ну а мальчики могут поучиться у них .

2.3 Техника и методика обучения ударам

Удар по мячу состоит из трех фаз: замаха, собственно удара, окончания удара. В настольном теннисе применяются более 20 различных ударов. Однако для обучения новичков рекомендуется 8—10 основных ударов. Разберем наиболее распространенные из них.

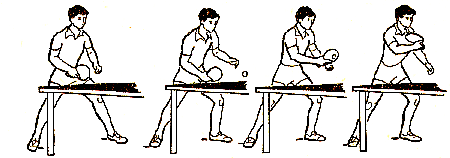

Удар толчком — простейший удар в Рис. 4. Удар толчком.

настольном теннисе (рис. 4). При ударе толчком игрок располагается на расстоянии 50—80 см от задней линии стола и занимает исходное положение в соответствии с направлением полета мяча. Рука вытягивается вправо или влево, предплечье располагается параллельно игровой поверхности стола (ракетка под прямым углом по отношению к столу).

настольном теннисе (рис. 4). При ударе толчком игрок располагается на расстоянии 50—80 см от задней линии стола и занимает исходное положение в соответствии с направлением полета мяча. Рука вытягивается вправо или влево, предплечье располагается параллельно игровой поверхности стола (ракетка под прямым углом по отношению к столу).

В тот момент, когда мяч отскочил от стола и поднялся выше сетки, ракетка посылается вперед легким ровным движением. При этом рука выпрямляется до конца в направлении полета мяча. Центр тяжести тела перемещается вперед за движением руки, т. е. с дальней от стола ноги на ближнюю к столу ногу, а при занятии исходного положения — с ближней на дальнюю. При отражении мячей, имеющих нижнее вращение, ракетку необходимо наклонить назад от сетки. При отражении мячей, имеющих верхнее вращение, ракетку соответственно необходимо наклонить слегка вперед к сетке.

Игра толчком тыльной и ладонной сторонами ракетки создает основу для разучивания в дальнейшем наката и подрезки слева и справа.

Р

ис.5. Тренировочная «стенка».

Методика обучения:

1.Иммитационные упражнения с ракеткой и без нее, отработка угла удара толчка

2. Выполнение толчка с подбрасывания и последующего отскока от стола

3.Игра с партнером через теннисную сеть ,удар производиться только толчком

4.Игра с партнером, удары производятся по заданию тренера

5.Выполнение приема у тренировочной «стенки» (рис. 5).

6. Выполнение удара стоя спиной к столу по сигналу тренера.

Удар подставкой. Этот удар является дальнейшим усложнением техники удара толчком. Удар подставкой выполняется одновременным движением руки вперед и кисти вниз, когда мяч еще не достиг наивысшей точки подъема и все еще продолжает стремительное движение вверх- вперед. В удар подставкой одновременно вкладываются две силы: сила движения руки вперед и сила поступательного движения мяча. Поэтому удар подставкой по скорости полета мяча является одним из самых быстрых в настольном теннисе. При выполнении подставки удар в большинстве случаев производится слева. В исходном положении правая нога располагается впереди, а левая сзади. В момент, когда мяч отскочил от стола, но еще не достиг своей наивысшей точки подъема, ракетка наклоняется вперед к сетке, а предплечье и кисть одновременным усилием посылают ракетку вперед. Если мяч, посланный противником, имеет сильное верхнее вращение, то угол наклона ракетки вперед должен быть больше, чтобы контакт с мячом происходил на участке от его средней до верхней части. Движение- удара подставкой должно быть более быстрым, чем удар толчком. Удар подставкой используют в основном для отражения ударов топ-спина.

Методика обучения:

1.Иммитационные упражнения с ракеткой и без нее, отработка угла удара подставкой и постановки кисти.

2. Выполнение подставки с подбрасывания и последующим отскоком от стола произвести удар

3.Игра с партнером через теннисную сеть ,удар производиться только подставкой ,но партнер должен производит удар топ-спин.

4.Игра с партнером ,удары производятся по заданию тренера

5.Выполнение приема у тренировочной «стенки» (рис. 5).

6. Выполнение удара стоя спиной к столу по сигналу тренера

2.4 Подачи

С помощью подачи мяч вводится в игру. Подачи классифицируют по направлению, длине полета мяча и способу введения его в игру. В настольном теннисе выполняют четыре типа подач: прямую, маятникообразную, челночную и бумеранг.

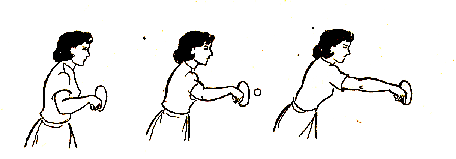

При прямой подаче (рис. 6) рука с ракеткой движется горизонтально над столом, как при ударе толчком. Удар ракеткой по мячу наносится прямой ракеткой или под некоторым углом. В первом случае мяч не будет иметь вращения, а во втором приобретет заданное вращение. Направление вращения мяча зависит от угла наклона и направления движения ракетки.

Рис.6. Техника прямой подачи.

Методика обучения:

1.Имитация подачи с помощью тренера

2.Имитация подбрасывания шара

3.Подача с отскоком от стола

4. Многократное выполнение подачи с различных точек теннисного стола

При выполнении подачи «маятник» (рис. 7) рука описывает полуокружность. Начинается движение рукой, отведенной вверх-в сторону. Затем ракетка резко опускается вниз-в сторону и продолжает движение вверх-в сторону-влево. В зависимости от того, в какой момент наносится удар (в начале, в середине или в конце выполнения подачи), мяч получает нижнее, боковое или верхнее вращение.

Рис. 7. Техника подачи «маятником».

Методика обучения:

1.Имитация подачи с помощью тренера

2.Выполнение без ракетки подачи ,мяч находится в той руке ,где должна быть ракетка , выбрасывается мяч из руки проделывая маятникообразное движение.

3.Имитация подбрасывания шара

4.Подача с отскоком от стола

5. Многократное выполнение подачи с различных точек теннисного стола.

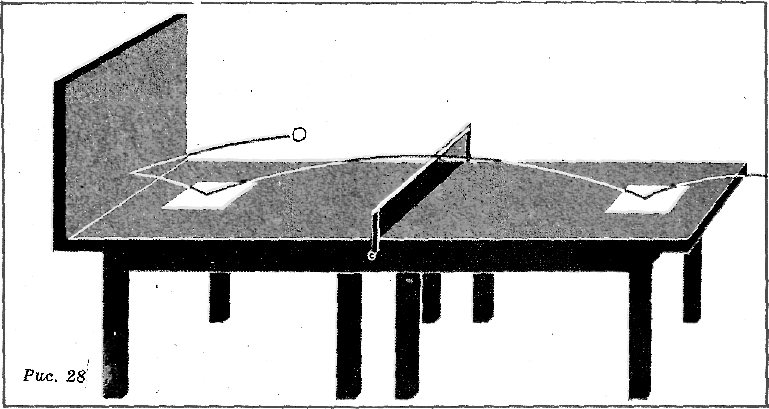

При подаче «челнок» , ракетке сообщается возвратно-поступательное движение (рис. 8). В момент контакта ракетки с мячом наступает мгновенная остановка, и ракетка начинает движение в противоположном направлении. Контакт мяча с ракеткой может происходить до остановки и после нее. В зависимости от выбора точки удара мячу может быть придано одно из двух противоположных по направлению вращений. Большую роль играет и то,в какой плоскости движется ракетка. Если ракетка движется в горизонтальной плоскости, то мяч будет иметь верхнее или нижнее вращение.

Методика обучения: та же что в технике подачи «маятник»

Рис. 8. Техника выполнения подачи «челнок».

При движении ракетки в вертикальной плоскости мяч будет иметь левое или правое боковое вращение.

П

ри подаче «веер» (рис. 9) рука с ракеткой, направленная ладонной стороной ракетки вверх, описывает полукруг. Удар по мячу выполняют в большинстве случаев, когда ракетка совершает восходящее движение, и реже — в верхней точке движения. • В зависимости от момента соударения мяч получает верхнее, боковое или нижнее вращение. К особенности этой подачи относится то, что она выполняется открытой стороной ракетки. Эта подача очень редко используется игроками, применяющими, азиатскую хватку, и игроками, выполняющими подачу закрытой стороной ракетки.

Рис. 9.Техника выполнения подачи «веер».

Методика обучения: та же что в технике подачи «маятник»

Здесь, однако, надо сказать, что подача «веер» (как и «челнок») — одна из наиболее трудных. Можно даже добавить, что «веер» при азиатской хватке настолько труден, требует таких больших затрат времени и усилий на тренировках, что практически его не применяют Но это вовсе не означает, что и браться за его разучивание не надо. Вполне допустимо, что всегда найдется спортсмен, которому он дастся легче, чем остальным, и его подача станет грозным наступательным оружием.

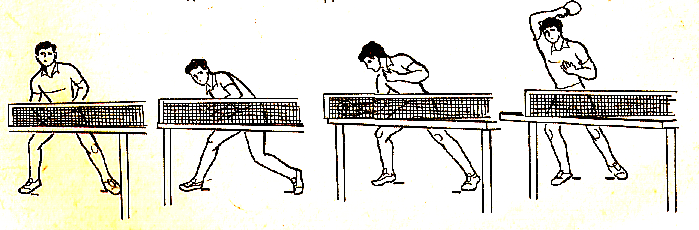

2.5 Накаты в настольном теннисе

Накат слева. При накате слева игрок располагается на расстоянии 40—70 см от стола вполоборота левым плечом вперед. Ноги в коленях согнуты (правая находится впереди, а левая сзади). Туловище слегка наклонено влево, вес тела равномерно распределен на обе ноги. Рука с ракеткой находится ниже пояса у левого бока и слегка отклонена назад от сетки. Предплечье параллельно плоскости стола (рис.10). В момент начала подъема , мяча от стола предплечье начинает движение вперед, а ракетка движется вперед-вверх-вправо. Когда мяч достигает высшей точки отскока, ракетка вступает в контакт со средней частью мяча.

Рис.10.Техника наката слева.

Кисть руки закрывает ракетку и скользит по верхнебоковой части мяча. Заканчивая удар, ракетка продолжает движение вперед-вверх до уровня плеча. Туловище в момент удара поворачивается слева направо, вес тела переносится на правую ногу. Удар накатом слева против подрезки отличается от описанного выше тем, что угол наклона ракетки регулируется в зависимости от силы вращения летящего с большой скоростью мяча. Чем сильнее встречное вращение, тем больше следует отклонить ракетку назад от сетки и увеличить ускорение к моменту контакта ракетки с мячом.

Методика обучения:

1.Имитация наката с ракеткой.

2.Выполнения упражнения с подбрасыванием мяча над столом и с отскоком его выполнить накат слева.

3.Выполнение наката с разных и.п. и с различных точек (необходимы быстрые передвижения).

4..Игра в паре с игроком которые выполняет подрезки.

Накат справа. Основная цель одного из основных атакующих ударов — обеспечить высокую точность попадания мяча в намеченное место, причем летит он с достаточно большой скоростью. Необходимая крутизна траектории достигается тем, что мячу придается верхнее вращение.

Исходное положение при выполнении удара накатом: ноги на ширине плеч, согнутые в коленях, левая чуть выдвинута вперед, вес тела равномерно распределен на обе ноги (рис. 11).

Рис. 11.Техника наката справа.

Туловище слегка наклонено к столу влево, рука отведена вправо-назад для замаха. Движение начинают, когда ноги, ракетка и приближающийся мяч образуют равносторонний треугольник, т. е. наносить удар по мячу необходимо в высшей точке отскока, когда он находится сбоку и чуть впереди. После удара рука продолжает движение вверх-влево. Во время удара центр тяжести перемещается на левую ногу. После выполнения наката важно не задерживаться в конечном положении, а сразу же принять исходное положение, необходимое для выполнения последующего игрового действия. Короткий накат. В этом случае соприкосновение мяча с ракеткой происходит над столом. Бывает, что очень близко к сетке. Здесь нужно действовать как можно быстрее. И главное в этом ударе — его скорость. Движение руки должно быть не столько сильным, сколько стремительным. Удар обычно выполняют на взлете, по мячу, еще не достигшему высшей точки. Этот накат часто называют быстрым.

Длинный накат — разновидность удара справа, при котором контакт мяча и ракетки происходит сравнительно далеко от задней кромки стола. В противоположность быстрому накату удар по мячу выполняют не столь резко и стремительно, зато в него вкладывается большая сила. При использовании этого приема удар часто наносят по опускающемуся мячу.

Если посланный соперником мяч после отскока взлетает выше сетки, то характер удара несколько меняется. Тогда нет необходимости сообщать мячу столь же сильное еще одно промежуточное вращение, что и при невысоком взлете. Куда лучше ударить с большей силой, чем обычно. В этом случае предплечье движется почти в горизонтальной плоскости, движение руки устремлено вперед. Такой удар получил название сметающего. Удар по мячу, отскочившему намного выше сетки, называется ударом по свече. Здесь лучше всего бить, когда мяч достигнет высшей точки взлета. В момент удара ракетка находится над головой. Рука при этом чуть согнута и -наносит удар с размаху. Мячу, конечно, можно придать и вращение, но особого смысла нет. Он почти отвесно врезается в стол и отскакивает с такой силой, что отразить его практически невозможно.

Изменить направление мяча при накате справа можно незначительными поворотами и наклонами кисти. Иногда направление удара меняется благодаря изменению основной стойки. Однако во всех этих случаях основной характер движения остается неизменным. Исключение составляет лишь так называемый скользящий удар, когда мяч послан из своего левого угла по диагонали в левый угол стола соперника. Тогда ракетка соприкасается с боковой стороной мяча, сообщая ему помимо верхнего еще и боковое вращение. Мяч как бы соскальзывает с нее.

Методика обучения:

1.Имитация наката с ракеткой.

2.Выполнения упражнения с подбрасыванием мяча над столом и с отскоком его выполнить накат слева.

3.Выполнение наката с разных и.п. и с различных точек (необходимы быстрые передвижения).

4.Играв паре с игроком которые выполняет подрезки.

5.Стоя спиной к столу ,по сигналу тренера развернуться и выполнить накат справа.

Т

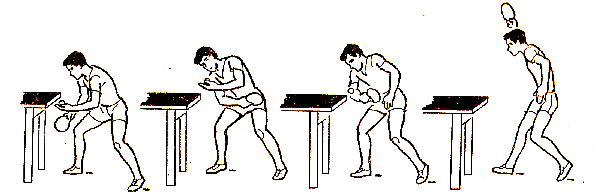

оп-спин. Топ-спин выполняется в 1 - 1,5 м от стола из положения, при котором левая нога находится впереди, ступни широко расставлены, туловище развернуто вполоборота левым плечом вперед к столу (рис. 12.а,б.). При подготовке к удару спортсмен еще сильнее разворачивается левым боком к столу, опуская правое плечо. Затем руку с ракеткой отводит назад-вправо ниже уровня игровой поверхности стола. Левая рука находится впереди, тяжесть тела смещена на правую ногу. В тот момент, когда начинает подъем от стола, игрок, почти не поднимая плеча, вращением туловища подводит согнутую в локте руку с ракеткой к мячу. Затем, резко ускоряя движение туловища выпрямлением правой ноги, сообщает тем самым ракетке дополнительное движение вверх и посылает мяч на сторону противника. Угол подвода ракетки к мячу меняется в

Рис.12. Техника выполнения топ-спина.

Рис.12. Техника выполнения топ-спина.

зависимости от силы вращения отражаемого мяча. Чем сильнее вращение, тем больше угол наклона ракетки к столу. Для приема мяча со слабым вращением угол наклона ракетки к поверхности стола уменьшается, и она, идет больше вверх, чем вперед. Основное назначение топ-спина - придание мячу сильного верхнего и бокового вращения.

Методика обучения:

1.Имитация с ракеткой удара.

2.Выполнения упражнения с подбрасыванием мяча над столом и с отскоком его выполнить топ-спин.

3.Выполнение топ-спина с разных и.п. и с различных точек (необходимы быстрые передвижения).

4.Играв паре с игроком которые выполняет подставку либо толчок.

5.Стоя спиной к столу ,по сигналу тренера развернуться и выполнить топ-спин.

6.Стоя от стола в 3-4 м по сигналу тренера выполнить рывок столу и произвести удар топ-спин.

2.6 Подрезки

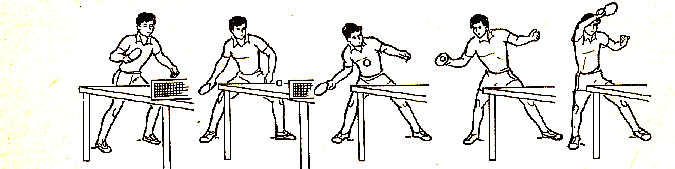

П

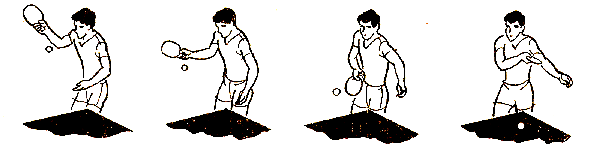

одрезка слева. Исходная стойка типична для игры слева: правая нога немного впереди, туловище повернуто влево, вес тела равномерно распределен на обе ноги. Рука сильно согнута в локте и отведена назад-вверх-влево для замаха. В момент удара следует энергичное движение предплечьем вперед-вправо-вниз с обязательным поворотом кисти. Ракетка встречается с мячом именно в этот момент (рис. 13). При выполнении движения происходит небольшой поворот туловища, центр тяжести переносится на правую ногу. Если противник посылает мяч с нижним вращением, то, чем оно сильнее, тем больше должен быть угол наклона. Техника выполнения подрезки слева позволяет использовать этот прием для отражения мячей, направленных прямо в туловище, когда движение выполняют только предплечьем и кистью. Следует отметить, что сила удара при подрезке меняется в зависимости от встречной скорости полета мяча и расстояния между игроком и столом.

Рис.13.Техника выполнения подрезки слева.

Методика обучения:

1.Имитация с ракеткой подрезки слева.

2.Выполнение подрезки с разных и.п. и с различных точек (необходимы быстрые передвижения).

3.Играв паре с игроком которые выполняет подставки.

4.Стоя спиной к столу ,по сигналу тренера развернуться и выполнить подрезки слева.

5.Стоя от стола в 3-4 м по сигналу тренера выполнить рывок столу и произвести подрезку слева

Подрезка справа. В исходном положении спортсмен стоит лицом к столу, слегка выставив левую ногу вперед. При подготовке к удару рука делает замах вверх-назад-вправо, левая нога и левое плечо находятся ближе к столу, ноги слегка согнуты в коленях. При приеме мяча, посланного сильным ударом, рекомендуется пропускать мяч глубже. Для этого игрок делает наклон к правой ноге (рис. 14).

Р

ис.14.Техника выполнения подрезки справа.

Методика обучения: такая же ,как и при обучении техники выполнения подрезки слева.

Перед соприкосновением мяча с ракеткой туловище слегка наклоняется вниз и движется справа налево, рука продолжает движение вперед-вниз-влево под мяч, чтобы контакт мяча с ракеткой произошел перед грудью игрока. В момент соприкосновения мяча с ракеткой предплечье сообщает ракетке ускорение, за счет которого мячу придается нижнее вращение. В этот момент центр тяжести тела постепенно переносится с правой ноги на левую. Угол наклона ракетки в момент удара по мячу может быть от 0 до 90°. Величина его определяется характером вращения, приданного мячу соперником, а также намерениями игрока, выполняющего подрезку. После подрезки мяча ракетка продолжает движение вперед-влево, центр тяжести целиком переносится на левую ногу, туловище поворачивается к столу. Игрок занимает положение для выполнения следующего удара. При сильных верхних вращениях мяча движения подрезки должны быть предельно резкими, а направление ракетки почти вертикально. Сильно закрученные мячи принимают подрезкой у самого пола, когда скорость вращения мяча уже угасает.

К

рученая «свеча». Техника выполнения «свечи» у большинства спортсменов схожа. Наиболее простой вариант этого приема выполняют следующим образом. Мяч принимают на ракетку, когда рука находится чуть ниже пояса (рис. 15).

Рис.15. Техника выполнения «свечи».

При ударе ракетка движется вверх-вперед и в конце чуть в сторону. Ракетка сопровождает мяч до тех пор, пока не достигнет уровня груди. Как правило, крученая «свеча» справа удается легче, чем слева. Это легко объяснимо, поскольку спортсмену удобнее контролировать движение открытой стороной ракетки. Отметим работу кисти — она резко идет вперед-вверх.

Методика обучения: такая же, как и при обучении техники выполнения подрезки слева.

3 ТАКТИКА ИГРЫ

Под тактикой игры в настольный теннис следует понимать целесообразное применение различных серий ударов в определенном ритме и темпе, а также использование психологических приемов борьбы против противника в конкретных условиях. Между техникой и тактикой существует самая тесная связь. Выполнение какого-то технического приема само по себе не может рассматриваться в тактическом плане. Основными техническими элементами являются комбинации, т. е. серии ударов по мячу. Следовательно, чем шире арсенал приемов и лучше их выполнение, тем легче осуществлять задуманные комбинации. Уровень тактической подготовленности теннисиста зависит от его технического мастерства, физической и психологической подготовки. Техническое мастерство неразрывно связано со способностью к быстрой оценке игровой ситуации, прогнозированию развития событий и умения корректировать собственные действия.

Сильнейшие представители современного тенниса предпочитают весьма ограниченное количество технических действий и доводят их до автоматизма, что позволяет моментально принимать и реализовывать тактические решения в зависимости от складывающейся игры и возникающих частных ситуаций. Различают тактику одиночных и парных игр.

Тактика одиночных игр. Теннисист еще до начала встречи должен иметь четкое представление об игровых и психологических особенностях противника. При составлении тактического плана необходимо учитывать: во-первых, какие удары и из каких зон являются его основным оружием; во-вторых, насколько противник способен выдерживать высокий темп и перестраиваться при его изменении; в-третьих, умение приспосабливаться к чужой игре или навязывать собственную тактику. Кроме того, необходимо учитывать уровень физической подготовленности соперника, силу ударов, быстроту перемещений, скоростную выносливость, исходную позицию при приеме подачи. Особенности покрытия ракеток также влияют на тактику игры: при игре с соперником, использующим ракетку с жесткой пупырчатой резиной, подачи с сильным вращением дают меньший эффект, чем подачи с разной скоростью и направлением полета мяча, а также с обманными движениями руки, вооруженной ракеткой.

Тактика атакующего против атакующего. На ударах накатами и топ-спинами строят свою тактику большинство теннисистов атакующего стиля. Спортсмены ведут игру в быстром темпе, требующем высокой скоростной выносливости, быстроты реагирования, хорошей концентрированности, переключаемое и устойчивости внимания, быстроты оперативного и тактического мышления, хорошей координации движений.

Против игроков с односторонним серийным нападением разумно чередовать удары по длине и вращению, варьировать темп и разнообразить выполнение подач и их прием.

В игре против противника, применяющего двустороннее быстрое нападение, целесообразно с каждым последующим ударом усиливать верхнее вращение, и, когда приходящий мяч после отскока станет выходить за пределы стола, появляется возможность для замаха и тем самым для проведения сильного завершающего удара или топ-спина.

При игре соперником атакующего существуют следующие тактические комбинации:

Подача с применением топ-спина или наката, направленная

на непосредственный выигрыш очка.Выигрыш очка после нескольких ударов при неточной игре

соперника.Прием подачи укороченным ударом с последующим соединением выигрышной ситуации. Использование таких ударов даст игроку большие тактические возможности.

Прием подачи вращением, верхним или боковым, с после дующим переходом к сильному элементу.

Вынужденный (трудная подача противника) пассивный прием подачи. После этого противник выполняет сильнейший элемент. На него целесообразно отвечать по одному из вариантов:

а) подставка и направление мяча в туловище или неудобное для приема место;

б) крученая «свеча»;

в) создание сильного нижнего вращения и направление мяча в место, неудобное для удара, с целью заставить противника сделать ошибку;

г) контригра сильным элементом из средней зоны.

Тактика игры, атакующего против защитника. Защищающийся игрок привык отдавать мячи пассивно, он меньше рискует и соответственно меньше допускает ошибок при приеме подач. Комбинация «подача-выигрыш очка» здесь не является типичной. При такой игре больший удельный вес приобретают комбинации, проводимые в процессе розыгрыша очка. И все-таки при встрече с защитником атакующий игрок делает ставку на сильный завершающий удар или топ-спин. Но прежде чем решиться на сильный удар или топ-спин, нужно их подготовить. Поэтому, играя с защитником, нужно помнить, что накатывать следует средними по силе ударами, не спешить с завершением атаки, чередовать короткие подачи с длинными; после серии длинных косых ударов по углам неожиданно посылать короткий мяч в середину стола, затем стараться завершить атаку по прямой. Общим недостатком защитников является плохой прием мячей, направленных прямо в игрока (в живот). Следовательно, атаку нужно вести косыми ударами по углам, а завершать ее ударом в середину стола. Если же защитник плохо перемещается, то в игре с ним очень эффективны укороченные удары. В этом случае после укоротки следует выполнение сильнейшего элемента атакующего игрока.

Тактика игры защитника против атакующего. В этом случае комбинации зависят от действия противника. Выигрыш очка происходит либо в результате ошибки атакующего игрока, либо тогда, когда атакующий своими действиями создает выгодную для защитника ситуацию. Свой сильный атакующий элемент игрок защитного плана выполняет, как правило, один-два раза, что усложняет его прием противником. В этом случае наиболее вероятно применение следующих тактических комбинаций:

Укороченная подача с последующим атакующим ударом. Это единственная атакующая комбинация игроков защитного стиля. Эффект ее заключается в неожиданности. Используют ее нечасто и преимущественно в решающие моменты игры.

При отражении мяча из средней зоны выполнение атакующего удара по завышенному укороченному мячу. Это в основном использование ошибки игрока атакующего стиля, завысившего мяч. Удар защищающегося в этом случае должен обладать силой завершающего.

После серии мячей, низко направленных в левую сторону стола соперника, выполняется удар с сильным нижним вращением в противоположную сторону. Смысл комбинации — спровоцировать нападающего игрока на ошибку мнимой простотой удара. Для этого мяч слегка завышается, что притупляет бдительность соперника: он недооценивает силу нижнего вращения мяча.

Если нападающий плохо перемещается, необходимо заставить его сместиться в какую-либо сторону и быстро послать мяч в открывшийся угол.

Тактика защитника против защитника. В соревнованиях- между двумя защитниками в одном случае победу приносят так называемые зеркальные действия, т. е. ответы аналогичными ударами. В другом случае комбинации сведены к комбинациям атакующего против игрока защитного стиля или же наоборот.

Тактика парных игр. Успех в парной игре зависит от правильного подбора партнера и сыгранности. Пары следует подбирать, учитывая стиль игры и способность партнеров рационально перемещаться.

Тактика пары теннисистов атакующего стиля заключается в следующем. Оба теннисиста играют в ближней зоне, реже — в средней и почти не играют далеко от стола. Позиция вблизи стола позволяет вести игру в быстром темпе. Варианты тактики основываются на ударах в такие места стола, где соперник, доставая мяч, мешал бы своему партнеру. Для этого мяч посылается в разных направлениях, что заставляет соперников разойтись по углам стола, потом дважды посылают мяч в одно место. Особенно эффективна эта тактика в случае слабого взаимодействия или медленного перемещения соперников. Тактика игры теннисистов комбинированного стиля наиболее универсальна. Главное достоинство в ней: умелое сочетание защиты с нападением с преобладанием неудобных для соперников ударов. Вот почему в последнее время комплектуются пары из защитников и нападающих, удачно дополняющих друг друга. И хотя такая пара не представляет особой загадки для соперников— известно ведь, кто из игроков будет нападать, а кто защищаться,— она может оказаться достаточно неудобно для соперника. Это может быть достигнуто лишь при доведенном до автоматизма взаимодействии и взаимопонимании партнеров.

Пара теннисистов защитного стиля основное внимание уделяет отражению ударов мячами, наименее удобными дли продолжения атакующих действий и тем более для нанесения завершающего удара. Защитники пытаются усыпить бдительность соперников сериями разных по силе вращения подрезок и при первом удобном случае атаковать. Сильное психологическое воздействие на соперников оказывают серии контратакующих ударов обоих партнеров, от которых ожидают только защитных действий. Если же один из партнеров несилен в контратаке, он старается отразить мяч в неудобное для противника место, а партнер при первом удобном случае — выполнить завершающий удар. Если же оба защитника недостаточно владеют приемами контратаки, им остается строить тактику лишь на ожидании ошибок соперников. Тактика смешанных пар определяется тем, что в большинстве случаев партнер имеет более высокую техническую и физическую подготовку, чем партнерша. При решении тактических задач, образно говоря, девушка не должна проигрывать свой мяч, а юноша должен постараться выиграть свой. В смешанных парах важна психологическая и игровая совместимость партнеров, • кропотливая отработка взаимодействий и быстрых перемещений в разных игровых ситуациях. Вот примерные комбинации при игре смешанных пар:

Юноша проводит против девушки сильно крученый удар в неудобное место с целью выиграть очко или заставить ее отдать высокий мяч для завершающего удара партнерши.

Юноше при игре против юноши следует выполнить сильно крученый удар или отдать мяч короткой срезкой в неудобное место, после чего партнерша наносит завершающий удар либо выполняет укороченный удар, а партнер завершает атаку.

Девушке при игре против юноши отдает мяч срезкой в неудобное для выполнения сильного ответного удара место или начинает атаку с топ-спина, после чего партнер усиливает вращение мяча или наносит завершающий удар.

Девушке при игре против девушки начинает атаку или посылает коротко подрезанный мяч, партнер же выполняет сильный топ-спин или завершающий удар.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основной задачей физ. воспитания является развитие гармонически развитой личности, которая будет являться патриотом своей Родины, ведь лишь тогда страна богата, когда, население ее здорово. Именно здоровье является показателем экономики страны и нации в целом. Здоровье — это богатство данное нам природой его нужно беречь и поддерживать. Поддержать здоровье мы можем с помощью занятий физической культуры, во всех образовательных учреждениях эти часы здоровья есть и именно на них нужно подготавливать молодое поколение к труду и обороне на благо своей страны развивать в нем дух и патриотизм. В средних образовательных учреждениях в которых не специализированного зала можно избрать для общей и специальной подготовки такое средство физ. культуры как настольный теннис, т. к. настольный теннис служит укреплению здоровья человека, вырабатывает у него такие качества, как ловкость, глазомер, быстроту мышления, то есть все то, что пригодится и в повседневной жизни. Его притягательность и в том, что здесь могут на равных сражаться за победу люди разного возраста. И далеко не всегда победителем станет самый молодой или самый сильный. Многое зависит от умения, навыков, ловкости и координации.

Я думаю, что мое методическое пособие поможет вам и станет помощником при воспитании и развитии всесторонней личности.

Список используемой литературы

35