Министерство образования Российской Федерации Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Крым «Крымская гимназия-интернат для одарённых детей»

Научно-исследовательская работа по истории на тему:

«Последние дни царской семьи»

Выполнила:

Ученица 9 «Г» класса

ГБОУ РК «Крымская гимназия-интернат для одаренных детей»

Манукян Лолита

Научный руководитель:

Учитель истории

высшей квалификационной категории

Кадырова Эльвира Курбановна

Г. Симферополь 2019

План

Введение

Глава I.История царствующей династии Романовых .

Император Николай II и Крым

Глава II. Последние дни царской семьи

2.1Арест царской семьи.

2.2. Ссылка в Тобольск

2.3.Расстрел царской семьи Романовых.

Заключение…………………………………………………………..22

ПриложениеА(фото)…………………………………………………23

Приложение Б

Список литературы

Сергей БЕХТЕЕВ

Молитва

Посвящается Их Императорским

Высочествам

Великим Княжнам Ольге Николаевне и Татьяне

Николаевне

Пошли нам, Господи, терпенье,

В годину буйных, мрачных дней,

Сносить народное гоненье

И пытки наших палачей.

Дай крепость нам, о Боже правый,

Злодейства ближнего прощать

И крест тяжелый и кровавый

С Твоею кротостью встречать.

И в дни мятежного волненья,

Когда ограбят нас враги,

Терпеть позор и униженья

Христос, Спаситель, помоги!

Владыка мира, Бог вселенной!

Благослови молитвой нас

И дай покой душе смиренной,

В невыносимый, смертный час...

И, у преддверия могилы,

Вдохни в уста Твоих рабов

Нечеловеческие силы

Молится кротко за врагов!

г. Елец, Октябрь 1917 г.

(Стихотворение "Молитва" было послано в

октябре 1917 г. через графиню А.В.Гендрикову Их

Императорским Высочествам в г. Тобольск -

С.Бехтеев) [5]

Введение

Последний визит Государя в Крым состоялся за полтора года до его вынужденного отречения от престола, а через два года его расстреляли.В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в городе Екатеринбурге в подвале дома горного инженера Николая Ипатьева были расстреляны российский император Николай II, его жена императрица Александра Федоровна, их дети — великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, наследник цесаревич Алексей, а также лейб‑медик Евгений Боткин, камердинер Алексей Трупп, комнатная девушка Анна Демидова и повар Иван Харитонов.

Глава I

1.1.Император Николай II и Крым

Крым неразрывно связан с именем Императора Николая II и его Семьи. Здесь в октябре 1894 года скончался отец Государя — Император Александр III, в том же месяце в Крестовоздвиженской церкви Ливадийского дворца приняла святое Православие Императрица Александра Фёдоровна, в Крыму находилась любимая загородная резиденция Царской Семьи — Ливадийский дворец. Поездки Романовых в Крым — это обязательная часть их ежегодного жизненного распорядка. Император Николай II с семьей провел на полуострове всю весну 1912 года и конец лета — осень 1913 года. Большая часть этого времени протекала в только что отстроенном архитектором Николаем Красновым новом Ливадийском дворце, ставшем излюбленным местом пребывания всех Романовых. Маршруты поездок были идентичными: поездом до Севастополя, откуда императора с семьей до Ялтинского порта доставляла яхта «Штандарт».[4]

Каждый приезд сопровождался торжественными встречами Августейшей семьи.18 марта 1912 года вслед за своим прибытием в Ливадию и после встречи с почетным караулом дворца император с воодушевлением записал: «После молебна прямо кинулся в свои комнаты. Радость огромная снова быть здесь».[7]

В крымских поездках Николая II неизменно сопровождала вся его семья. Вместе с императрицей Александрой Федоровной в 1912 и 1913 году в Крым приезжали великие княжны Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия, а также наследник престола Алексей. Было и ближайшее окружение Николая, в частности представленный в кадрах хроники обер-гофмаршал императорского дворца Павел Константинович Бенкендорф, отвечавший за организацию путешествий царя.[4]

Основное время посвящалось отдыху. Дни были наполнены прогулками и купаниями. Особое время император отводил для охоты и игры в теннис. Нередко совершались морские походы и поездки вглубь полуострова. При этом Николай II регулярно подолгу занимался государственными делами, разбирая всевозможные бумаги и устраивая официальные приемы. В разное время в Крыму с докладами императору побывали председатель Совета министров Российской империи Владимир Коковцов, военный министр Владимир Сухомлинов, министр внутренних дел Николай Маклаков, обер-прокурор Святейшего синода Владимир Саблер и другие.[6]

Значимые гости посещали Романовых в Крыму и в 1913 году. С конца лета «милый дом» навестила младшая сестра императора — великая княгиня Ольга Александровна. Однако главным семейным событием Романовых, которое вышло за границы Ливадийского дворца, стало празднование тезоименитства цесаревича. Накануне именин Алексея Николаевича, 4 октября, в Ялту пришла вся Черноморская эскадра. Наследник утром 5 октября получил подарки, затем принял парад Ялтинского гарнизона и наблюдал производство корабельных гардемарин в мичманы. Император записал в своем дневнике, как эскадра вечером устроила в честь наследника красивую иллюминацию, что, по его словам, «при полной луне и тихом море представляло замечательное зрелище».[6]

17 декабря 1913 года Николай II с семьей покинул Крым и отправился в Царское Село. [8]

За оставшееся до Первой мировой войны время императорская семья еще раз успеет посетить свой дворец в Ливадии, где проведет весну — начало лета 1914 года. Больше Ливадийский дворец никогда не увидит своих хозяев. [8]

Из дневника Николая II, мы узнаем, что в период ареста Николай II до последнего надеялся, что ссылка будет в Ливадию. « 28-го июля. Пятница.

Чудесный день; погуляли с удовольствием. После завтрака узнали от гр. Бенкендорфа, что нас отправляют не в Крым, а в один из дальних губернских городов в трёх или четырёх днях пути на восток! Но куда именно, не говорят, даже комендант не знает. А мы-то все так рассчитывали на долгое пребывание в Ливадии! Срубили и свалили огромную ель на просеке у дорожки. Прошёл короткий тёплый дождь. Вечеромчитаювслух «Astudyinscarlet» ConanDoyle.»[1]

ГлаваII

2.1.Арест царской семьи

В то время как Гучков и Милюков на коленях упрашивали Михаила «воспринять верховную власть», Исполнительный комитет Петроградского Совета на своем заседании 16 марта постановил предложить Временному правительству совместно с Советом рабочих депутатов «арестовать династию Романовых».[2]

Вопрос о том, как произвести аресты, было поручено разработать Военной комиссии Совета. Для переговоров с Временным правительством Исполнительный комитет выделил председателя Чхеидзе и Скобелева. В течение четырех дней временное правительство отмалчивалось, не решаясь дать окончательного ответа Совету. В тоже время рабочие и солдатские массы, недовольные медлительностью, требовали все настойчивее проведения в жизнь постановления об аресте. 19 марта Исполнительный комитет принужден был снова поставить этот вопрос и, чтобы как-нибудь воздействовать на Временное правительство, принял решение «немедленно сообщить Военной комиссии при Совете рабочих и солдатских депутатов о принятии мер к аресту Николая Романова».Это подействовало на правительство. Оно, опасаясь самостоятельных шагов Совета, на другой же день 20 марта, постановляет «лишить свободы Николая и его супругу».[2]

8 марта в Могилев, где находился в то время бывший царь, прибыли представители Временного правительства – члены Государственной думы Бубликов, Вершинин, Грибунин и Калинин. Они объявили царю через генерала Алексеева, что он арестован и должен выехать в Царское Село, где жила в то время бывшая Царица с семьей. В дни переворота дети Романовых были больны корью, и это обстоятельство лишило Александру Федоровну возможности находиться в критический для династии момент с Николаем. Имея большое влияние на него во всех государственных делах, она вряд ли дала бы ему возможность так легко расстаться с короной. Как и Николай, она до самого последнего момента плохо разбиралась в событиях. Указания ее приближенных, что начавшееся движение грозит существованию самодержавия, она неизменно отклоняла, как вздорные, не заслуживающие внимания слухи. Даже перед лицом фактов она упорно не хотела верить в возможность революции.Так же она не поверила сообщениям об отречении Николая.[2]

Содержание Романовых под арестом в Царском Селе еще ни в какой мере, понятно, не устраняло опасности для жизни «помазанника» и его семьи. Это очень хорошо понимало и само Временное правительство. Как мы сейчас увидим, постановление о лишении свободы Романовых связывалось им с более широким планом. Еще до принятия этого решения Милюков, по поручению Временного правительства, ведет переговоры с английским послом Бьюкененом о возможности выезда бывшего царя в Англию. Бьюкенен, после соответствующего запроса Лондона, сообщил, что его правительство согласно принять бывшую царскую семью в Англию и что для перевозки ее будет прислан английский крейсер.Переправить через границу семью было поручено Керенскому, который охотно согласился взять на себя роль спасителя последнего царя. Вся эта подготовка к увозу Романовых за границу велась в строгой тайне, о ней знали лишь очень немногие. Актом же об аресте Временное правительство хотело усыпить бдительность масс, поставив их перед свершившемся фактом. В тот день, когда выносилось постановление о лишении свободы бывшего царя и его жены, князь Львов, глава правительства, послал в Ставку, генералу Алексееву, следующую телеграмму: «Временное правительство постановило предоставить бывшему императору беспрепятственный проезд для пребывания в Царском Селе и для дальнейшего следования на Мурманск».[2]

В ночь на 22 марта Исполком петроградского Совета, получив сведение, что правительство намеревается тайно «эвакуировать» Николая с семьей в Англию, решает во что бы то ни стало арестовать последних, хотя бы то и грозило разрывом сношений с Временным правительством. Немедленно во все города Исполкомом были разосланы радиотелеграммы с предписанием задержать Николая Романова. Петроградский Совет верно определил положение с охраной Романовых: она была в ненадежных руках. Временное правительство «возложило» ее на известного генерала Корнилова, бывшего в то время командующим войсками Петроградского округа. Приехав в Царское Село, уполномоченные Совета встретили решительный отпор со стороны «местных властей».[3]

Последние отказались выдать Николая, считая своей обязанностью исполнять распоряжение ген. Корнилова, приказавшего не выдавать его. Но сам Мстиславский уже далек от этой мысли. Боевое настроение, с которым он приехал с заседания Совета, прошло, и полномочный «эмиссар» ограничивается «договором» с охраной – поверкой постов и выключением телефонов и телеграфов. Однако уехать их Царского, не увидев Романова, неудобно, и Мстиславский требует предъявления ему «арестованного». Попасть в Александровский дворец к «заключенным» Романовым было нелегко. Туда впускали только по именным пропускам – приказам того же генерала Корнилова. После долгих переговоров с офицерами охраны, пытавшимися отговорить его от такой «чрезвычайной меры», был, наконец, вызван главный церемониймейстер граф Бенкендорф. Старик оказался упрямее офицеров и прямо заявил, что бунтовщикам императора не покажет. Настойчивость Мстиславского и реальная сила отряда приехавшего из Петрограда, заставили «верноподданных» пойти на уступки и согласиться на «поверку».Меньшевики и эсеры, руководящие в то время Петроградским Советом, как всегда оказались верными самим себе: громкие слова о водворении Николая в Трубецкой бастион Петропавловской крепости, боевой план поездки в Царское Село и поверка арестованного царя в его дворце.[2]

Но все же содержание Романовых под Аресом находилось с этого времени под некоторым контролем Петроградского Совета. Правительство должно было считаться с действиями Совета и временно отказаться от выполнения своего намерения вывезти Романовых в Англию.С 22 марта вся семья находилась под «арестом» в Александровском дворце Царского Села, бывшего постоянным местопребыванием царской фамилии в предреволюционные годы.Водворение Романовых в Царскосельское заключение мало успокоило широкие рабочие и солдатские массы. Они по – прежнему настаивали на более суровом отношении к бывшей царской семье, как на лучшем обеспечении революции от возможных попыток монархической реставрации.Озабоченное сохранением царской семьи, Временное правительство решает вывезти ее из Царского в боле укромное место, подальше от большевистских Питера и Кронштадта.Необходимость принятия такой меры приобретала в глазах Временного правительства тем большую настоятельность, что начавшееся «разложение» в армии коснулось и Царскосельского гарнизона.[3]

Но главным мотивом увоза семьи Романовых из Царского все же были не эти опасения. На это, между прочим, указывает в своих воспоминаниях Жильяр, который пишет, что когда Керенский объявил Николаю о решении Временного правительства, то объяснил ему, что необходимость переезда вызывается тем, что правительство решило принять самые энергичные меры против большевиков; в результате, по его словам, неминуемо должны были произойти вооруженные столкновения, в которых первой жертвой могла бы оказаться царская семья; а потому он, Керенский, считал своим долгом обезопасить ее от всех возможных случайностей.[3]

В первых числах августа в Царское село приехал Керенский и устроил совещание с председателями охраны по вопросу о вывозе семьи. Совещание было обставлено весьма конспиративно; о решениях его знал лишь ограниченный круг лиц. Последний своей фигурой еще раз подчеркивает, как мало внимания уделяло Временное правительство охране семьи Романовых, фактически предоставляя им возможность бежать из Тобольска.Служа «верой и правдой» , Кобылинский скоро завоевал расположение к себе царской семьи, которая видела в нем больше своего человека, чем коменданта охраны.12 августа царской семье было объявлено об отъезде.[2]

Утром 14 августа царская семья была перевезена на автомобилях под конвоем драгун 3 Прибалтийского полка на станцию Александровская. В тот же день два поезда под японским флагом повезли царя и охрану в Сибирь. ,,японская миссия Красного Креста”, - так значилось на роскошных ,,международных” вагонах поезда, бешено мчавшегося к Уралу.[9]

В дороге царскую семью сопровождали два представителя временного правительства – Макаров и Вершинин. Были приняты все меры к тому, чтобы ,,путешествие” закончилось без инцидентов. Станции, где останавливались поезда, на большом расстоянии оцеплялись войсками местных гарнизонов, и вся публика и лишние служащие на это время удалялись. Во все время стоянок никого из вагонов не выпускали.Вечером 17 августа поезда прибыли в Тюмень, и Романовы сразу были переведены на пристань р. Тобола, где прихода эшелонов ждали уже три парохода: два больших - ,,Русь” и ,,Кормилец” – и один буксирный.Офицеры местного гарнизона, во главе с начальником гарнизона, устроили для прибывших целый парад. Выстроившись у входа на пристань, они при выходе из вагона бывшего царя приветствовали их отданием чести.К Тобольску пароходы прибыли вечером 19 августа. Помещение для бывшего царя и охраны ремонтировалось, и семье пришлось пробыть несколько дней на пароходе.Только 26 августа началась выгрузка на берег.[9]

2.2. Ссылка в Тобольск

Об октябрьской революции Тобольск узнал лишь через две недели после переворота, сущность же происходивших событий была им уяснена гораздо позже. Объяснялось это общеполитической обстановкой того момента. Долгое время аппарат связи – телеграф и железные дороги – находился под влиянием организаций, бывших против большевиков. «Викжель» – Всероссийский исполнительный комитет железнодорожников, «Крестьянский союз» и другие организации, поддерживавшие Временное правительство, ложными телеграммами о борьбе в Петрограде запутывали положение во многих отдаленных пунктах страны. Тобольск был в числе этих городов и долгое время не знал о действительном положении дел. Этому способствовали, конечно, меньшевики и эсеры, руководившие в то время тобольским Советом.[9]

До прихода в начале 1918 г. рабочих отрядов из Омска и Екатеринбурга в Тобольске сохранялась по – прежнему старая власть губернского комиссара, городской думы и даже были произведены выборы в земство. Такая политическая обстановка в Тобольске вызывала у рабочих масс Урала и Сибири понятные подозрения и опасения ненадежности охраны Романовых и особенно ее комиссара. Побывав во ВЦИКе и Совнаркоме и получив соответствующие инструкции и указания, делегаты выехали обратно в Тобольск. [8]

Прибыв в отряд, они поставили на первом же общем собрании солдат вопрос об удалении из отряда охраны комиссара Панкратова и его помощника. Вместе с Панкратовым ушел и его помощник Никольский. Власть официально перешла в руки отряда. ,,Все от солдат зависит, - писала с тревогой Александра своей подруге Вырубовой, - слава богу, оставляют нам нашего коменданта…”Это было последним утешением для Романовых. С оставлением Кобылинского в отряде оставался единственный человек, сочувствующий царской семье, так как вслед за уходом Панкратова и Никольского были уволены из охраны многие солдаты, оказавшиеся недостаточно надежными. На смену им в отряд прибыли новые солдаты из Петрограда.[10]

Вопрос о положении Романовых в Тобольске и возможности их побега начал ставиться в частных совещаниях партийных организаций и Областного Совета с февраля 1918 г. сообщения товарищей о наплыве в Тюмень и Тобольск офицерства и существовании там организации, поставившей целью освобождение Романовых, заставили еще внимательнее отнестись к этому вопросу. В начале марта президиум Областного Совета постановил обратиться в ВЦИК с предложением о переводе Романовых в Екатеринбург.[8]

2.3. Последнее пристанище семьи Романовых

В начале апреля 1918 года из Москвы в Тобольск во главе вооружённого отряда отбыл комиссар Яковлев с приказом от большевистского руководства доставить Николая II в «красную столицу Урала» — Екатеринбург. Проезжая через Екатеринбург в восточном направлении, он вручил Ф. И. Голощёкину записку, написанную собственноручно Я.М. Свердловым, следующего содержания, обнаруженную в Государственном архиве Российской Федерации:

Дорогие товарищи!

Сегодня по прямому проводу предупреждаю Вас о поездке к Вам подателя т. Яковлева. Вы поручите ему перевести Николая на Урал. Наше мнение пока находиться ему в Екатеринбурге. Решите сами, устроить ли его в тюрьме или приспособить какой-либо особняк. Без нашего прямого указания никуда не увозите.

…Задача Яковлева доставить Николая в Екатеринбург живым и сдать или председателю Белобородову или Голощёкину. Яковлеву даны самые точные и подробные инструкции.

Всё, что необходимо, сделайте. Сговоритесь о деталях с Яковлевым.

С товарищеским приветом. [10]

Из дневника Николая II

«9 апреля. Понедельник».

Узнали о приезде чрезвычайного уполномоченного Яковлева из Москвы; он поселился в Корниловском доме. Дети вообразили, что он сегодня придёт делать обыск, и сожгли все письма, а Мария и Анастасия даже свои дневники. Погода была отвратительная, холодная и с мокрым снегом. Алексей себя чувствовал лучше и даже поспал днём часа два-три»[1]

10 апреля 1918 года, прибывший в Тобольск комиссар ВЦИК Яковлев заявил, что его миссией является увоз царя из Тобольска, возможно, одного, без семьи. К этому времени Яковлеву удалось, в целом, склонить на свою сторону оба находившихся в Тобольске большевистских отряда, екатеринбургский и омский, несмотря на их конфликты друг с другом. В своей речи перед солдатами он рассказал, что привёз им суточные деньги и пообещал, что скоро их распустят по домам. [8]

Первоначально царь наотрез отказался куда-либо ехать, на что комиссар Яковлев заявил ему: «Если Вы отказываетесь ехать, я должен или воспользоваться силой, или отказаться от исполнения, возложенного на меня поручения. Тогда могут прислать вместо меня другого, менее гуманного человека». После разговора с начальником охраны Кобылинским свергнутый царь, а затем царица приходят к выводу, что их собираются везти в Москву. По какой-то причине они решают, что большевикам нужна подпись царя на Брестском мирном договоре. Николай заявил: «Но я лучше дам отсечь себе руку, чем сделаю это». Бывшая императрица Александра Фёдоровна заявила, что «они хотят заставить его подписать мир в Москве. Немцы требуют этого, зная, что только мир, подписанный царём, может иметь силу и ценность в России». В действительности большевикам никакая подпись нужна не была, а ратификация договора была проведена съездом Советов.[11]

12 апреля 1918 года Яковлев вновь пришел в губернаторский дом и вызвал Николая Романова. Николай вышел еще не один, его сопровождала женаМария Федоровна.На вопрос Яковлева, подчинится ли Николай распоряжению Советской власти о выезде из Тобольска, ответила Александра: «Да, он поедет, только я его одного не отпущу, а с ним поеду и я», Николай лишь спросил, когда надо уехать.Романовы страстно желают, чтобы момент отъезда был отдален. Последней надеждой для них был разлив реки Тобола, который должен был произойти со дня на день. Но чудо не совершилось. Ехать было решено в тот же день, ночью. Так как река еще не вскрылась, переезд до Тюмени необходимо было сделать на лошадях.[2]

Из дневника Николая Романова «13 апреля. Пятница.

В 4 часа утра простились с дорогими детьми и сели в тарантасы: я — с Яковлевым, Аликс — с Марией, Валя — с Боткиным. Из людей с нами поехали: Нюта Демидова, Чемодуров и Седнев, 8 стрелков и конный конвой (Красной Армии) в 10 человек. Погода была холодная с неприятным ветром, дорога очень тяжёлая и страшно тряская от подмерзшей колеи. Переехали Иртыш через довольно глубокую воду. Имели четыре перепряжки, сделав в первый день 130 верст. На ночлег приехали в село Иевлево. Поместили в большом чистом доме; спали на своих койках крепко.

К четырем часам утра 13 (26) апреля на двор губернаторского дома поданы были подводы. Ехать весь перегон до Тюмени можно было только на местных тарантасах – коробках.27 апреля, поздно вечером, приехали в Тюмень, где был подан поезд для дальнейшего следования в Екатеринбург. Вернувшись с, «провода», Яковлев сообщил своим товарищам и Авдееву, которого из вагона от себя уже не отпускал, что, по распоряжению центра, он должен везти Романовых не в Екатеринбург, а в Москву, через Омск – Челябинск – Самару. Около 5 часов утра 28 апреля поезд с Романовыми двинулся по направлению к Омску.[1]

Действительно ли миссия Яковлева состояла в перевозке царя не в Екатеринбург, а в Москву, неясно; с другой стороны, имеются свидетельства большевиков И. Коганицкого. и председателя Пермского губернского ЦИК Н. Немцова, что у Яковлева действительно имелся мандат «на изъятие Николая Романова из Тобольска и доставку его в Москву». Сам Яковлев после перехода на сторону Комуча утверждал, что он якобы не знал места назначения.[2]

Уральский Совет заявляет протест председателю Совнаркома Ленину и председателю ВЦИК Свердлову, заявив, что считают действия комиссара Яковлева «изменническими» и своей резолюцией объявляют Яковлева «контрреволюционером». Со своей стороны, Яковлев заявил, что уральцы готовили взрыв поезда («уничтожение багажа»). По некоторым источникам, состоявшаяся в Екатеринбурге 4-я большевистская уральская областная конференция проголосовала за «скорейший расстрел Романовых, чтобы в будущем предупредить все попытки восстановления монархии в России», а на станции Поклёвская между Тюменью и Екатеринбургом планировался захват поезда вооружёнными рабочими.[10]

Узнав об изменении направления движения поезда, Уральский Совет высылает на станцию Куломзино вооружённый отряд. Яковлев получает сведения, что в Омске царь также будет арестован местным Советом. Александра записывает в своём дневнике: «Омский Совет не хотел пускать нас через Омск, опасаясь, что нас хотят увезти в Японию», Николай записывает: «По названиям станций догадались, что едем по направлению на Омск. Начали догадываться: куда нас повезут после Омска? На Москву или на Владивосток? Комиссары, конечно, ничего не говорили… Оказалось, что в Омске нас не захотели пропустить!». Истинная цель изменения Яковлевым направления движения поезда с Екатеринбурга на Омск остаётся неясной; по одним источникам, он намеревался всё-таки вывезти царя в Москву, обойдя Екатеринбург через Омск, Челябинск и Уфу, по другим — вообще вывезти его из России.[3]

По позднейшему заявлению самих уральцев, С. С. Заславский также пытался устроить засаду у села Иевлево, первой остановки между Тобольском и Тюменью, а перед отправлением из Тобольска Заславский посоветовал Яковлеву «не садиться рядом с Николаем, потому что мы его по дороге шлёпнем». Однако Яковлеву удаётся обойти засады.[9]

17 (30) апреля 1918 года в 8 часов 40 минут поезд всё-таки прибыл в Екатеринбург по личному приказу Свердлова, уверившего Яковлева, что Уральский областной Совет не будет предпринимать по отношению к Николаю II никаких насильственных действий.[8]

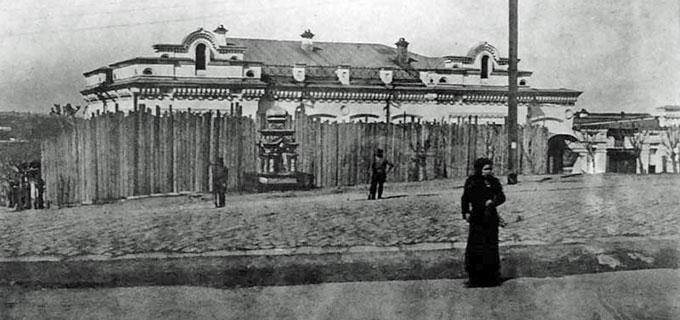

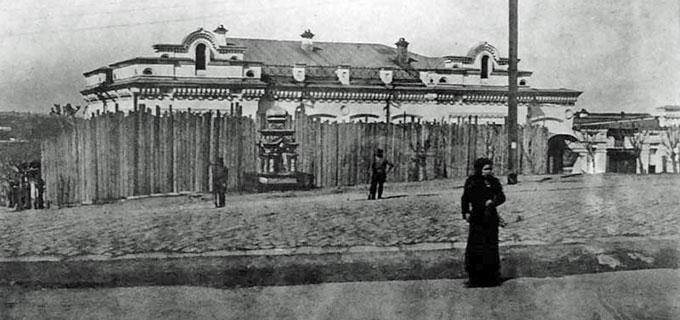

Когда поезд остановился на станции «Екатеринбург I», выяснилось, что к его приходу собралась громадная толпа, требовавшая показать ей Романовых. По соглашению с председателем Областного Совета, было решено поезд отвести обратно на ст. ,,Екатеринбург II”, лежащую с другой стороны города. Там и должны были высадить Романовых.На станции прихода поезда ожидали представители Областного Совета – Белбородов и Дидковский, которым Яковлев и должен был передать Романовых. Еще до приезда Романовых в Екатеринбург для них, по распоряжению Совета, был приготовлен особняк инженер Н. Н. Ипатьева на углу Вознесенского проспекта и Вознесенского переулка, расположенный на вершине холма, господствующего над городом. [9]

Из дневника Николая Романова «6 (19) мая. Воскресенье. Дожил до 50 лет, даже самому странно! Погода стояла чудная, как на заказ. В 11½ тот же батюшка с диаконом отслужил молебен, что было очень хорошо. Прогулялся с Марией до обеда. Днём посидели час с четвертью в саду, грелись на тёплом солнце. Не получаем никаких известий от детей и начинаем сомневаться, выехали ли они из Тобольска?[1]

10 (23) мая. Четверг.

Утром нам в течение одного часа последовательно объявляли, что дети в нескольких часах от города, затем что они приехали на станцию и, наконец, что они прибыли к дому, хотя их поезд стоял здесь с 2 час. ночи! Огромная радость была увидеть их снова и обнять после четырехнедельн[ой] разлуки и неопределенности.

Взаимным расспросам и ответам не было конца. Очень мало писем дошло до них и от них. Много они, бедные, перетерпели нравственного страдания и в Тобольске и в течение трёхдневного пути. За ночь выпал снег и лежал целый день. Из всех прибывших с ними впустили только повара Харитонова и племянника Седнева. Днём вышли минут на 20 в сад — было холодно и отчаянно грязно. До ночи ожидали привоза с вокзала кроватей и нужных вещей, но напрасно, и всем дочерям пришлось спать на полу. Алексей ночевал на койке Марии. Вечером, как нарочно, он ушиб себе колено и всю ночь сильно страдал и мешал нам спать.

Рано утром 23 мая дети Романовых приехали на ст. Екатеринбург, откуда их на извозчиках отвезли в дом Ипатьева. Из сопровождавших их в Екатеринбург Татищев, Гендрикова, Шнейдер и Волков были сразу отправлены в тюрьму. Через несколько дней туда же были отправлены: Чемодуров, Нагорный, Иван Сиднев, приехавший вместе с бывшим царем еще в апреле. К Романовым были допущены лишь 5 человек: доктор Боткин, повар Харитонов, лакей Трупп, поваренок Леонид Сиднев и комнатная девушка Демидова.[1]

Всем остальным, кроме заключенных в тюрьму и доктора Деревенько, было предложено покинуть пределы Урала. Деревенько было разрешено остаться в Екатеринбурге, где он проживал на свободе. Только теперь, с переездом на Урал, Романовы действительно были переведены на режим арестованных. Они находились действительно под самым бдительным надзором охраны, состоявшей из рабочих бывшей фабрики. Братьев Злоказовых и Сысертского завода. Внутренний режим жизни Романовых также значительно изменился. Не было уже того довольства, той сравнительно большой свободы, которой они пользовались в Тобольске.[11]

Глава III

3.1. Последние дни царской семьи

Установив надежный надзор за Романовыми и приняв меры к предупреждению каких – либо покушений на освобождение их из «дома особого назначения» (так назывался в то время дом Ипатьева), Областной Совет занялся вопросом о дальнейшей участи семьи. [12]

На одном из своих заседаний Совет единодушно высказался за расстрел Николая Романова. Все большинство Совета не хотело брать на себя ответственности без предварительных переговоров по этому вопросу с центром. Решено было вновь командировать в Москву Голощекина для того, чтобы поставить вопрос о судьбе Романовых в ЦК партии и президиуме ВЦИК.[2]

Президиум ВЦИК склонялся к необходимости назначения над Николаем Романовым открытого суда. В это время созывался V Всероссийский съезд Советов. Предполагалось поставить вопрос о судьбе Романовых на съезде – о том, чтобы провести на нем решение о назначении над Романовыми открытого суда в Екатеринбурге. Головощекину предложено было ехать в Екатеринбург и к концу июля подготовить сессию суда над Романовыми. [3]

С приближением фронта и отступления Красной Армии все смелее делаются попытки монархистов связаться с заключенными в «доме особого назначения». В московских газетах в свое время были опубликованы некоторые документы, подтверждающие существование плана похищения Романовых из Ипатьевского дома. Романовы живут мыслью о скором освобождении.[10]

Неизвестные эсеры и анархисты екатеринбургской организации, не уверенные в том, что большевики расстреляют бывшего царя, решили принять меры к этому собственными силами. Был разработан план нападения на ''дом особого назначении''''боевиками'' эсерами и анархистами, во время которого и предполагали расстрелять Романовых. Однако ни это нападение, ни выступление белогвардейцев не осуществилось, если не считать попытку контрреволюционного выступления эвакуированных, которая была немедленно подавлена. [12]

3.2. Расстрел царской семьи

Из дневника Николая II21 июня (4 июля). Четверг.

Сегодня произошла смена комендантов — во время обеда пришли Белобородов и др. и объявил, что вместо Авдеева назначается тот, кот[орого] мы принимали за доктора — Юровский. Днём до чая он со своим помощником составляли опись золотым вещам — нашим и детей; большую часть (кольца, браслеты и пр.) они взяли с собой. Объяснили тем, что случилась неприятная история в нашем доме, упомянули о пропаже наших предметов. Так что убеждение, о кот[ором] я писал 28 мая, подтвердилось. Жаль Авдеева, но он виноват в том, что не удержал своих людей от воровства из сундуков в сарае.[13]

16 июля 1918 года утром прибыл Голощекин в сопровождении своего покорного соучастника Белобородова. Они увезли Юровского в автомобиле, чтобы посетить то, уже подготовленное место, где должны были исчезнуть тела. Юровский вернулся около 5-ти часов. Ему предстояло отдать последние распоряжения для бойни.Из всей русской охраны, после удаления Авдеева и Мошкина, только один сохранил доверенность главарей – Павел Медведев. В справке о прежней жизни этой зловещей личности значится изнасилование ребенка. Он был Иудой Романовых. [3]

В 7 часов вечера Юровский отдал Медведеву приказание отобрать револьверы у всех русских караульных. Когда оружие принесли, Юровский открыл Медведеву проект избиения, запретив ему до 11 часов вечера говорить о нем русским. В этот час он должен был предупредить наружных часовых, дабы избегнуть «недоразумения». [9]

Чтобы убить Романовых, русские сперва были удалены из дому; теперь их обезоруживали и держали в неведении до последней минуты. Дело ясно: русских опасались, ибо советские евреи творили еврейское дело. Медведев исполнил приказания с полным пониманием: он предупредил некоторых из своих соотечественников – приятелей, а равно часовых. Это не были единственные русские соучастники преступления, ибо Юровский нуждался для скрытия тел в помощи местных людей.Он договорился с двумя рабочими чугунно-плавильного Верх-Исетского завода – Вагановым и Ермаковым. Последний был заводским военным комиссаром. За обоими значилось весьма тяжелое судебное прошлое. Они добровольно несли обязанности палачей чрезвычайки. [8]

В сопровождении своих венгерцев и обоих красных «героев» Юровский объездил окрестности в поисках подходящего места. Этим двум любителям человеческой бойни выпала в Екатеринбургской трагедии важная роль. Темнота в этом северном краю наступает летом очень поздно. Было за полночь (по новому советскому времени два часа утра), когда Юровский принялся за дело.[13]

Вся семья спала глубоким сном; также и прислуга. Юровский вошел в их комнаты и разбудил их, приказав одеваться, чтобы покинуть город, которому будто бы угрожала опасность. Семья поднялась. Оделись наскоро. Юровский пошел впереди; спустились по лестницам во двор, потом пошли в нижний этаж. Государь нес своего сына на руках. За семьей шли доктор Боткин и служащие Харитонов, Трупп и Демидова.[12]

Юровский вел их в заранее подготовленную западню, так как отказался от мысли убить их в их комнатах наверху: он опасался тревоги, которая могла бы нарушить его план перевозки тел в лес для их тайного уничтожения. Комната, предназначенная для убийства, была расположена как нельзя удачнее. Она была низка, имела одно окно, пробитое в толстой стене и забранное решеткой, оно охранялось часовыми и было отделено от улицы двумя высокими заборами.[13]

Жертвы спустились без опасения, думая, что их увозят. Они взяли с собой на дорогу подушки и шляпы; Анастасия Николаевна несла на руке свою болонку Джимми. Пройдя через все комнаты первого этажа, занятые теперь венгерцами, узники прошли через переднюю, где была дверь в переулок. Правее передней, освещенной, как и все комнаты, электричеством, пленники видели в окно, выходящее в сад, силуэт часового. Низкая комната находится налево, против этого окна. Таким образом, последующая сцена произошла на глазах двух русских часовых, одного – в саду, другого – в переулке. [12]

В деле имеются показания трех лиц, которые наблюдали событие очень близко и которые приводят также показания обоих часовых. В числе этих свидетелей находится и цареубийца Медведев, очевидец унтер-офицер Якимов и ефрейтор Проскуряков, присланный после, чтобы вымыть комнаты. [2]

Алексей Николаевич не мог стоять, государыня тоже была нездорова, и государь попросил стульев. Юровский распорядился, чтобы их принесли. Государь сел посередине комнаты, положив сына на стул рядом с собою, императрица села у стены. Дочери подали ей подушки. Доктор Боткин стоял между государем и государыней. Три великие княжны находились направо от матери; рядом с ними стояли, облокотись об угол стены, Харитонов и Трупп; слева от императрицы осталась четвертая великая княжна и камер-юнгфера Демидова, обе облокотившись о стену около окна. За ними запертая дверь в кладовую. [10]

Все ожидали сигнала к отъезду. Они не знали, что «карета» давно уже ждет у ворот. Это был 4-тонный грузовик «Фиат», на котором должны были отвезти тела. Все было предусмотрено с воинской точностью. Минуту спустя палачи вошли в комнату. То были, кроме Юровского, упомянутые уже лица: Медведев, Ермаков, Ваганов, неизвестный, носящий имя Никулина, и семь «латышей», принадлежащие, как и последний– всего 12 человек. [8]

В эту минуту жертвы поняли, но никто не тронулся. Была мертвая тишина. В комнате, длиной в 8 и шириной в 6 аршин, жертвам некуда было податься: убийцы стояли в двух шагах. Подойдя к государю, Юровский холодно произнес: «Ваши родные хотели вас спасти, но это им не удалось. Мы вас сейчас убьем». Государь не успел ответить. Изумленный, он прошептал: «Что? Что?». Двенадцать револьверов выстрелили почти одновременно. Залпы следовали один за другим. Все жертвы упали. Смерть государя, государыни, трех детей и лакея Труппа была мгновенна. Сын был при последнем издыхании; младшая великая княжна была жива: Юровский несколькими выстрелами своего револьвера добил цесаревича; палачи штыками прикончили Анастасию Николаевну, которая кричала и отбивалась. Харитонов и Демидова были прикончены отдельно. [9]

Штыковые удары, направленные в Демидову, отбивавшуюся от палачей, попали в обшивку стены. Я заметил их следы при посещении комнаты. По требованию судебного следователя была в моем присутствии произведена экспертиза этих порезов – то, несомненно, были следы русского штыка.Убийцы решили поторопиться и увезти трупы в лес. Все тела отвезли на Ганину яму. Там начали жечь тела мертвых, но не получилось так как в 1918 году лето было дождливым тела до рассвета не сожгли и в пару километров от Ганиной ямы есть болото – Поросёнков лог, где расчленили тела Николая II и его семьи. [13]

Вся деятельность была направлена на благо России. Во имя России Николай II готов был пожертвовать своей жизнью и жизнью своих близких прямое тому доказательство в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге среди убийц. Главным для Николая II было исполнение своего монаршего долга: «Я имею всегда одну цель перед собой: благо родины; перед этим меркнут в моих глазах мелочные чувства отдельных личностей». Архиерейский Собор Русской Православной церкви причислил императора Николая II и членов его семьи к лику святых. Сто дет назад наступил конец Российской династии Романовых в доме инженера Ипатьева в городе Екатеринбурге.По-настоящему прочувствовать дух последних дней судьбы Романовых можно, посетив Храм-на-Крови и монастырь Святых Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина Яма. Именно здесьсто лет назад была поставлена последняя точка в земной жизни царской семьи. [2]

Продолжить экскурсии на месте самых драматичных событий столетней давности в урочище Ганина Яма. Сюда в 1918 году привезли тела Романовых из Ипатьевского дома для полного уничтожения. Сейчас это священное место для паломников России. Семь храмов монастыря (по числу убиенных императорских особ), побывать в местном музее и увидеть Поклонный крест. Памятник как раз стоит на том месте, где были обнаружены останки Николая II и его семьи. [10]

Список литературы

Дневники императора Николая II: Том II, 1905-1918;https://www.e-reading.club |

Государственный архив «Документы по истории убийства |

| Царской семьи;http://statearchive.ru/docs.html Последние дни Романовых Р. Вильтон Перевод с английского Князя А. М. Волконского, 1923г.https://librolife.ru/g1659925 Романовы и Крым: «У всех нас осталась тоска по Крыму…» Калинин Н.Н. 2002г.http://www.krimoved-library.ru «Молитва» С. Бехтеев 1917г.https://www.liveinternet.ru Романовы на южном берегу Крыма; http://www.bibliotekar.ru/7-romanovy-krym/6.htm Николай II в Крыму; https://arzamas.academy/materials/553 Последние дни Романовых; http://tainy.net Последний путь Романовых перед расстрелом; https://diletant.media Династия Романовых; https://studfiles.net Последнее пристанеще семьи Романовых; https://www.rutraveller.ru Как жила царская семья Романовых последние дни перед расстрелом; https://cameralabs.org Расстрел царской семьи Николая II: как это было; https://rusfate.ru |

|

|

|

|

|

|

|

|

13