СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Научно- исследовательская работа «Палеолитическая живопись Южного Урала»

Урал - это совершенно особенный регион, он служит границей между Европой и Азией. Уральские памятники интересны числом и многообразием. История Урала уходит корнями в древность. Горы на Южном Урале не такие высокие, как Гималаи. И не такие обжитые, как европейские Альпы. И все же притягивают туристов своими загадками и красотой. Не последнюю роль в магнетизме играют пещеры и в особенности те, где найдены рисунки древнего человека.

Просмотр содержимого документа

«Научно- исследовательская работа «Палеолитическая живопись Южного Урала»»

Городской конкурс научно-исследовательских работ среди обучающихся

образовательных организаций Златоустовского городского округа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №90»

Структурное подразделение-отделение

«Основная общеобразовательная школа №17»

Палеолитическая живопись Южного Урала

Секция: «Культурология»

Автор работы: Дериглазова Анна Андреевна,

учащаяся 9 Д класса МАОУ СОШ № 90

СПО ООШ № 17 г. Златоуста

Руководитель: Дериглазова Ирина Сергеевна,

учитель английского языка, педагог высшей

квалификационной категории

МАОУ СОШ № 90 СПО ООШ № 17 г. Златоуста

Златоуст, 2023

Содержание

Введение 3

Глава 1 Загадочный палеолит Южного Урала 5

1.1 Путешествие в эпоху палеолита 5

1.2 Палеолитическая живопись и ее интерпретация 6

1.3 Население Южного Урала в эпоху палеолита 9

1.4 Пещеры Южного Урала 11

1.5 Выявление, охрана и пути использования спелеологических раритетов 18

Глава 2 Известность палеолитической живописи Южного Урала 20

2.1 Проведение анкетирования 20

Заключение 22

Приложение 24

Урал – это совершенно особенный регион, он служит границей между Европой и Азией, между западной и восточной частями нашей страны. И эта граница весьма внушительна: Уральская горная система протянулась более чем на 2000 километров с севера на юг при ширине от 40 до 150 км. Уральские памятники интересны числом и многообразием. История Урала уходит корнями в древность. Горы на Южном Урале не такие высокие, как Гималаи. И не такие обжитые, как европейские Альпы. И все же притягивают туристов своими загадками и красотой. Не последнюю роль в магнетизме играют пещеры и в особенности те, где найдены рисунки древнего человека.

Актуальность работы определяется местоположением (описанные в работе памятники культуры находится в нашей Челябинской области и Башкирии), а значит доступностью посещения не только для жителей нашего региона, но и всей страны. А также растущим интересом к истории и достопримечательностям России, а в следствии этого увеличением внутреннего туризма.

Цель работы – изучить сущность древнейшего искусства, наскальной и пещерной живописи. А также узнать все об Южно-Уральских писаницах и пещерах, где

найдены рисунки древнего человека.

Задачи:

1. Изучить литературу и Интернет-ресурсы по теме работы.

2. Изучить понятия «пещерная живопись», «петроглифы», «писаницы» и «наскальные изображения», особенности населения Южного Урала в эпоху палеолита.

3. Изучить пещеры Южного Урала, в которых найдены рисунки древнего человека.

4. Составить и провести анкетирование среди учащихся по выявлению осведомленности о пещерной живописи древнего человека и пещерах Южного Урала, обработать полученные результаты и сделать выводы.

5. Подвести итоги и результаты работы.

6. Подготовить презентацию к работе.

Объект исследования – пещеры с наскальной живописью.

Предмет исследования – специфика древнейшей живописи в пещерах Южного Урала.

Гипотеза: мы предполагаем, что древняя живопись в пещерах Южного Урала является необычной и уникальной.

Практическая значимость моей работы в том, что данная информация может быть интересна всем интересующимся историей и достопримечательностями Южного Урала.

Этапы работы:

I этап – подготовительный: определение направлений работы, изучение и оценка различных видов источников информации;

II этап – информативный: поиск, накопление и систематизация информации об эпохе палеолита; об особенностях населения Южного Урала в эпоху палеолита; о пещерах Южного Урала, в которых найдены рисунки древнего человека.

III этап – исследовательский: проведение анкетирования и обработка полученных результатов;

IV этап – творческий: подготовка презентации к работе;

V этап – защита работы.

Как рассказал известный археолог и спелеолог Владимир Юрин, открывший самые знаменитые пещеры Южного Урала, всего в регионе находятся порядка 2200 пещерных объектов. Большинство из них еще не обследованы учеными. Пещерные объекты есть почти во всех районах Челябинской области, а в одиннадцати из них есть объекты, представляющие ценность не только в масштабах региона, но и всей России. У нас очень много пещер, интересных как для ученых, так и для туристов. [12]

Особый интерес и ценность представляют пещеры, в которых есть не только культурный слой, содержащий останки древних животных, растений, орудий труда, захоронений человека, но и древняя наскальная живопись. Данный вид искусства был обнаружен в нескольких пещерах Южного Урала.

Исследования ученых показали, что пещерная живопись Южного Урала относится к эпохе палеолита. Палеоли́т (др.греч. «древний» и «камень» «древнекаменный век») — первый исторический период каменного века с начала использования первых колотых каменных орудий гоминидами (род homo) (около 2,6 млн лет назад) до появления у человека земледелия приблизительно в 10 тысячелетии до н.э. Эра существования ископаемого человека, а также ископаемых ныне вымерших видов животных. В эпоху палеолита климат Земли, её растительный и животный мир значительно отличались от современных. Люди эпохи палеолита жили немногочисленными первобытными сообществами и пользовались лишь оббитыми каменными орудиями, не умея ещё шлифовать их и изготавливать глиняную посуду — керамику. Тем не менее, кроме каменных орудий изготавливали также орудия из кости, кожи, дерева и других материалов растительного происхождения. Они занимались охотой и собиранием растительной пищи. Рыболовство только начинало возникать, а земледелие и скотоводство не были известны. Из-за отсутствия письменных источников почти все наши знания о культуре людей палеолита дают археология и этнографические исследования сообществ современных охотников и собирателей. Лишь к концу каменного века, особенно в среднем и верхнем палеолите, у людей появилось искусство, по меньшей мере в виде наскальных рисунков и украшений, а также религиозное поведение, в частности ритуалы погребений. В верхнем палеолите возникают развитые ритуалы и культы. [7]

Пещерная живопись (часто называемая наскальной живописью) — изображения в пещерах, выполненные людьми эпохи палеолита, один из видов первобытного искусства. Большинство подобных объектов найдено в Европе, так как именно там древние люди были вынуждены жить в пещерах и гротах, спасаясь от холодов. Пещерная живопись стала объектом большого интереса со стороны ученых мира с момента её открытия в 1879 году. Первые находки были сделаны в Испании, однако впоследствии наскальные рисунки были открыты в разных регионах мира — от Европы и Африки до Малайзии и Австралии, а также в Северной и Южной Америке. Наскальные рисунки являются источником ценной информации для множества научных дисциплин, связанных с изучением древности, — от антропологии до зоологии. Наличие наскальных рисунков свидетельствует не просто о том, что здесь была стоянка первобытных людей, но и о существовании у данного первобытного сообщества культуры. А возраст рисунков и их сюжеты позволяют ученым составить представление о состоянии мира и о жизни первобытных сообществ на момент создания изображений. В некоторых случаях наскальная живопись является практически единственным источником, из которого можно узнать подробности о древней истории местности.

Принято различать одноцветные, или монохромные, и многоцветные, или полихромные, изображения. Развиваясь со временем, к XII тысячелетию до н. э. пещерная живопись стала выполняться с учётом объёма, перспективы, цвета и пропорции фигур, учитывала движение. Позднее пещерная живопись стала более стилизованной. Для создания рисунков использовались красители различного происхождения: минерального (гематит, глина, окись марганца), животного, растительного (древесный уголь). Красители при необходимости смешивались с вяжущими веществами, такими как древесная смола или животный жир, и наносились на поверхность непосредственно пальцами; применялись и инструменты, такие как полые трубки, через которые наносились красители, а также тростины и примитивные кисти. Иногда для достижения большей чёткости контуров применялось выскабливание или вырезание на стенах контуров фигур. Поскольку в пещеры, где находится большинство наскальных рисунков, практически не проникает солнечный свет, при создании рисунков для освещения использовались факелы и примитивные лампы. Пещерная живопись эпохи палеолита состояла из линий и посвящалась в основном животным, встречались нарисованные фигурки людей. [10]

Петрогли́фы (пи́саницы или наска́льные изображе́ния) — выбитые или нанесённые краской изображения на каменной основе (от др.-греч. πέτρος — камень и γλυφή — резьба). Петроглифами называют все изображения на камне древнейших времён, с палеолита вплоть до Средневековья, за исключением тех, в которых достоверно присутствует хорошо разработанная система письменных знаков. Абсолютно однозначного определения не существует. Петроглифами называют как первобытные пещерные наскальные живописные рисунки, так и более поздние рисунки и гравировки, например, на специально установленных камнях, мегалитах или на скалах. По мнению ученых, они изначально выполняли обрядовые функции. Некоторые из обрядов были связаны с умилостивлением духа убитого животного. По этой причине возле наскальных изображений часто находят останки различных хищников. Изображения животных характерны для древнейших петроглифов, которые известны только в пещерах. Это олени, бизоны или зубры, кабаны, дикие лошади. Также были запечатлены и уже вымершие виды животных: мамонты, саблезубые тигры. Лишь изредка попадаются эскизы человеческих фигур и голов, возможно, в ритуальных масках. [8]

В истории интерпретации палеолитической пещерной живописи наблюдается тенденция перехода от рассмотрения изображений как таковых ко все большей комплексности подхода, к учету разнообразных факторов и обстоятельств, которые связаны с изображениями. Отмечается связь между пещерами, в которых имеются изображения, и чертами природного ландшафта (например, наличия терминальных или минеральных водных источников в окрестностях пещеры). С самого момента открытия пещерного искусства было обращено внимание на связь между изображениями и естественными особенностями поверхности, на которой они сделаны. Такие особенности изобразительной системы палеолитической пещерной живописи, как отсутствие линии земли, обрамления, верха и низа, отсутствие изобразительной объективизации смысловой, повествовательной связи между отдельными рисунками позволили ряду исследователей предположить, что изображения были непосредственно включены в определенные действия, совершаемые в пещерах людьми, что так называемое условное изобразительное пространство “картины” не было отделено от реального пространства (ритуальной) человеческой деятельности. В единый комплекс с изображениями, как выяснилось, оказываются включенными и намеренно принесенные в пещеру и оставленные в ней различные предметы.

Пещера сама по себе должна была оказывать на древних людей огромное эмоциональное воздействие. Этот комплекс эмоций, вызываемый пребыванием в пещере, должен был, видимо, быть очень богатым. Он мог быть близок к тому комплексу эмоций и представлений, который возникает при контакте со “священным”. Живопись и рисунки в пещере вторичны по отношению к той роли, которую играла для древних людей сама пещера. Пещера Шульган-Таш с обыденной точки зрения представляет собой необычное явление. Поражают ее размеры, огромные объемы, большая протяженность и сложность топографии. Микрокосм ее усложнен тем, что через дальний зал протекает подземная река Шульган, которая у входа с большой глубины бьет мощным потоком, образуя голубое озеро. Не случайно эта замечательная пещера была, судя по башкирскому фольклору, окружена глубоким почитанием и овеяна множеством легенд, преданий и поверий. В распределении рисунков присутствуют две зоны: нижний этаж - в основном символические изображения; верхний этаж - в основном изображения животных. Естественная зональность была связана с культовой зональностью. Значит особенности внутреннего пространства пещеры имели символическое значение. Труднодоступность верхней зоны связана с посвятительной обрядностью. Нижний, легкодоступный этаж являлся подготовительной зоной. С усложнением пространства связано усложнение изображений. [3]

Урал и в наше время представляет собой не слишком теплый край. Поэтому сразу же возникают сомнения, а могло ли здесь существовать сколько-нибудь многочисленное палеолитическое население? Или, может быть, в прошлом в этих краях условия для жизни палеолитических охотников были вполне подходящими? Тем более, что Урал исключительно богат карстовыми гротами и пещерами, в том числе и древними. Теоретически эти естественные убежища могли быть заселены палеолитическим человеком. Однако неоднократно предпринимаемые поиски в них палеолитических стоянок дали лишь скромные результаты (если сравнивать со степенью заселенности пещер в палеолите, например, Пиренеев или Кавказа). Лишь в единичных пещерах палеолитические люди, судя по всему, жили несколько дольше, чем в других пещерах. Поэтому складывается впечатление, что Урал в палеолите был все же довольно малозаселенным регионом. Пещеры этой горной области, когда они заселялись, были в основном местами кратковременных стоянок малочисленных групп палеолитических людей. Естественно возникает вопрос, откуда пришли в этот регион палеолитические охотники? Правда, сразу же можно предположить, что, в силу своего географического положения, Урал находился как бы на перепутье дорог палеолитических людей. В этом плане интересны косвенные сведения. Например, известно, что во время ледникового периода Урал не подвергался сплошному покровному оледенению, хотя ледники на нем местами развивались очень сильно. Он представлял собой в это время своего рода остров суши, и именно сюда, вынуждены были переселяться животные северных стран, гонимые из своей родины неблагоприятными условиями существования. Самое интересное, что в конце ледникового периода ледники на Урале отступили раньше, чем в целом в Европе, и это привело к проникновению на него не европейской, а прежде всего восточной, таежной фауны. Причем этот процесс продолжается и поныне. Особая ситуация сложилась на Южном Урале. Здесь, помимо фауны, пережившей ледниковый период, появились животные не только с востока, но также с запада и юга. Не исключено, что отмеченная динамика проникновения на Урал животных в какой-то мере может быть сходной с пока не совсем ясным нам процессом освоения этого горного региона людьми палеолита. Ведь известно, что палеолитические охотники обычно заселяли новые районы вслед за передвигавшимися животными, на которых они охотились. Но исчерпывающий ответ на все эти вопросы может дать только археология, исследующая остатки деятельности людей, найденных на стоянках, под углом зрения взаимосвязей культурных традиций.

Пока эти проблемы находятся в самом начале исследования. Примечательно, что на Урале сейчас выявлены палеолитические стоянки двух типов. Функциональное назначение их было разным, хотя в большинстве своем они представляли собой стоянки типа кратковременных охотничьих лагерей или бивуаков. Общеизвестно, что Урал - это горная страна, часть территории которой занята карстовыми провинциями (в Челябинской области более 30% территории). Урал богат различными формами карста, в том числе в виде пещер, гротов и навесов, являющихся прекрасными, естественными укрытиями. Ученые выяснили, что Урал был благоприятной зоной продвижения древнего человека на север. Хотя многие наши пещеры можно использовать круглый год. Палеолитический человек, имеющий вокруг огромное количество природного жилья, по всей видимости, не имел необходимости строить основательное жилье на открытых площадках, тем более на зиму. Возможно поэтому в горно-лесной зоне Урала почти не выявлено открытых стоянок палеолита.

Однако, по крайней мере, в четырех пещерах на Южном Урале: Шульган-Таш (Каповой), Игнатьевской, Серпиевской 2 (Колокольной) и Мурадымовской 2 помимо стоянок людей, имеются и настенные красочные рисунки эпохи верхнего палеолита, указывающие на богатую духовную жизнь палеолитических охотников и на то, что на Урале, как в Западной Европе, пещеры использовались иногда верхнепалеолитическими людьми как святилища. Но расписывались они по-разному.

Украшенные южно-уральские пещерные святилища чрезвычайно близки западноевропейским верхнепалеолитическим святилищам в глубоких украшенных гротах по способу размещения изображений, интегрированности пространства пещеры и поверхности стены в изобразительные ансамбли, близости репертуара образов и знаков, их взаимных ассоциаций. Вероятно, такое сходство показывает общность религиозно-мифологических представлений и обрядов, проводившихся в пещерах верхнепалеолитическими людьми от Атлантики до Урала.

Очень интересно было бы узнать, откуда приходили охотники в эти святилища? Скорее всего, оттуда, где были их более или менее долговременные поселения. А это могли быть, в первую очередь, предгорья и равнинные районы к западу и (или) к востоку от Уральского хребта. [13]

Начатые в середине XX века работы в области изучения пещерной живописи древнекаменного века, истории жизни первобытных охотников Южного Урала, животного и растительного мир, особенностей развития народов Башкортостана, Урала и всей России продолжаются до сих пор.

Капова пещера (Шульган-Таш)

Шульган-Таш или Капова пещера. Для многих эти равнозначные названия не требуют особых комментариев. В силу поистине всемирной известности пещеры, она претендует на один из брендов как Башкирии, так и всего Урала.

Эта крупная карстовая полость, возникшая около миллиона лет назад, находится в нынешнем Бурзянском районе Башкирии, на территории заповедника «Шульган-Таш», на южном склоне горы Сарыкускан на правом берегу реки Белой. И является особо охраняемым природным и историко-культурным объектом.

О происхождении названия «Капова» устоялись две основные версии. Первая — от капели, постоянно звучащей внутри, и вторая — от слова «капище» — места совершения культовых обрядов и жертвоприношений древних людей.

Второе, не менее распространенное название пещеры, – башкирское, Шульган-Таш. Слово «таш» означает «камень», а Шульган – «исчезла». Речь о речке, вытекающей из пещеры и впадающей в большую реку — Белую: т.е. «исчезнувшая под камень». Кроме того, Шульган — персонаж башкирского эпоса «Урал-Батыр», старший брат главного героя — повелитель подземного мира. Что тоже логично увязывается с названием.

Вход в пещеру впечатлит любого! Это огромная арка высотой в 20 и шириной в 40 метров. (Приложение 1) Слева от входа – Голубое озеро, из которого вытекает речка Шульган. Озеро маленькое – всего около трех метров в диаметре, но глубиной более 80 метров! Это излюбленное место дайверов. Правда, нырять можно только с разрешения администрации заповедника. Вода прозрачна, но не пригодна для питья из-за обильных минеральных примесей. Зато они же, примеси, делают ее полезной для целебных ванн.

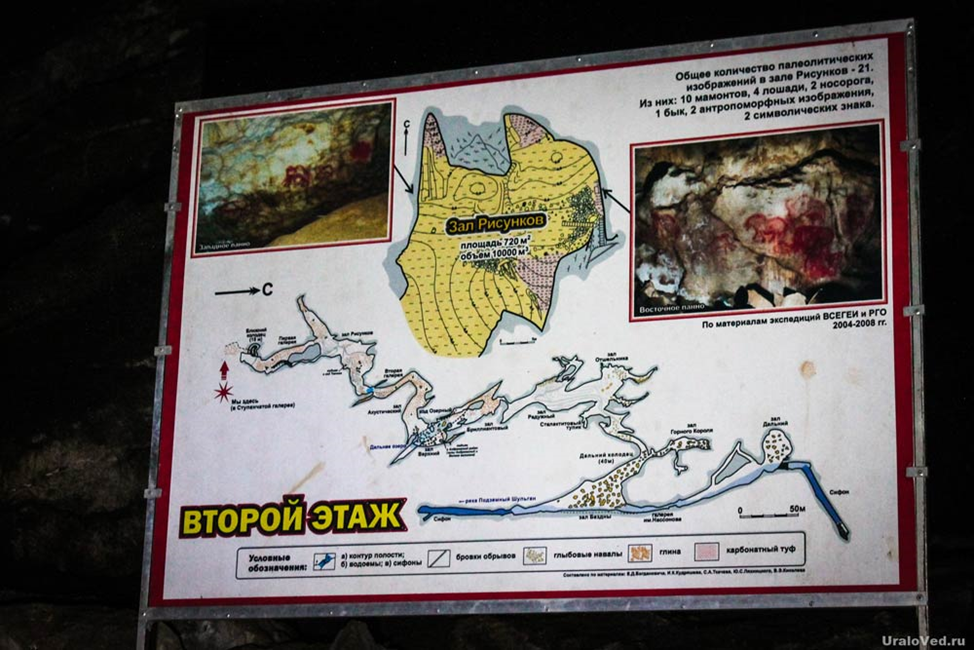

Пещера очень протяженная, длиной около трех километров. Состоит из трех этажей — с огромными залами, коридорами, галереями, таинственными озерами, подземной рекой Шульган (она-то и образовала это чудо природы), сифонными подводными полостями. (Приложение 2) В пещере сохранился и оберегается уникальный сталагмит высотой в три метра и шириной у основания около восьми метров. Помимо всяческих костей-черепов, в пещере были найдены каменные орудия труда, охра, угли, зола. Этим находкам – 15-17 тысяч лет. (Древний Египет еще и не планировался). Пещера по сей день полностью не пройдена спелеологами – в залах и переходах второго этажа на каждом шагу расставлены «ловушки» — обрывы, глубокие и узкие расщелины. В Шульган-Таше был найден самый крупный в Европе «сифон» — полость, заполненная водой без воздуха, около 400 м.

Первые исследователи пещер П. И. Рычков (в 1754 году) и И. Лепёхин (в 1770 году) указывают на то, что пещера Шульган Таш использовалась башкирами как укрытие во время войн. В работе П. И. Рычкова содержится намёк на культовое использование пещеры: засушенная человеческая голова, возможно, мумифицированная, натолкнула его на эту мысль. И. И. Лепёхин, поднявшийся на 3 ярус в 1770 году и Г. В. Вахрушев в 1923 году отмечают наличие древних, покрытых известковым туфом досок с вырезанными на них фигурами, которые могли иметь культовое значение. Это позволяет предполагать существование у верхнепалеолитических людей хорошо развитого мировоззрения, мифологии и обрядовой деятельности. Несомненно, что в выборе местным палеолетическим населением в качестве святилища именно пещеры Шульган-Таш едва ли не главную роль сыграли ее громадные размеры, трехъярусность, наличие в ней многочисленных, подчас труднодоступных, подземных залов и переходов. В этом отношении она была подлинным олицетворением подземного обиталища духов и потустороннего мира, идеальным местом для совершениия культовых и иных обрядов.

Все это наводит на мысль, что верхнепалеолитические люди, оставившие этот комплекс вещей, не жили в пещере, служившей для них святилищем, а лишь периодически появлялись в ней для совершения обрядов. При этом они приносили в святилище и оставляли в нем уже длительно использовавшиеся орудия труда и, возможно, вооружение. [14]

Всемирную славу Капова пещера снискала благодаря наскальным рисункам эпохи палеолита возрастом 14-14,5 тысяч лет. В 1954 году Александр Рюмин – старший научный сотрудник Прибельского филиала Башкирского государственного заповедника сделал сенсационное открытие – обнаружил рисунки древних людей на стенах пещеры Шульган-Таш (Каповой). Рисунков обнаружено около двухсот, но относительно хорошо сохранилось лишь около тридцати. Размер их на редкость велик – от 44 до 112 сантиметров. Почти все фигуры выполнены красной охрой, но есть и куда более редкие, написанные углем: мамонты, лошади, другие животные, единичные изображения людей, антропоморфные фигуры, а также более сложные для интерпретации знаки. Часть наскальных рисунков Каповой пещеры представляет собой линии, проведенные пальцем, отпечатки пальцев и, возможно, нижней части ладони. На ряде панно археологи уточнили микростратиграфическое положение остатков намеренно стертых изображений, поверх которых палеолитический художник нарисовал новые фигуры животных и знаки. В ноябре 2017 года в пещере было найдено древнейшее в мире изображение верблюда. (Приложение 3) Находка доказывает, что на территории современной Башкирии верблюды появились в более раннее время, чем считалось до этого. Также эти рисунки эпохи палеолита считаются единственными изображениями верблюдов в Европе.

Открытие этой древней наскальной живописи в 1954 году стало настоящей сенсацией в научном мире, ведь считалось, что рисунки вымерших животных эпохи палеолита встречаются только во Франции и Испании. Оказалось, что и на Урале в то время жили не менее развитые люди, чем в Европе.

Увы, нагрянувшая слава губительно сказалась на пещере. Поток туристов оставлял после себя исписанные стены, обломанные сталактиты и сталагмиты. Пострадала и древняя живопись: микроклимат от обилия экскурсантов сильно изменился, и рисунки, хранившиеся около 15 тысяч лет, за несколько десятилетий потускнели и вот-вот могли быть утрачены. Сегодня желающим посмотреть наскальную живопись придется довольствоваться копиями рисунков в натуральную величину во входном гроте пещеры. Далее пускают только специалистов, которые изучают рисунки, консервируют их и, кстати, до сих пор открывают новые, ранее неизвестные. Обсуждаются планы создания искусственной копии Каповой, так сказать, ее дубля. А пока вы можете совершить по пещере виртуальный тур, приобретя соответствующие материалы в киоске музея на территории заповедника.

В 2018 году возле Каповой пещеры началось строительство современного историко-культурный комплекс «Шульган-Таш», площадь которого составит более четырёх тысяч квадратных метров. В нём разместятся лаборатории научно-исследовательского комплекса, фондохранилище и зал археологических экспонатов, в котором будет воспроизведена наскальная живопись. [9]

Игнатьевская пещера

На территории района недалеко от села Серпиевки находится известная во всём мире Игнатьевская пещера – крупная известняковая пещера на берегу реки Сим близ села Серпиевка в Катав-Ивановском районе Челябинской области. Она является частью так называемого карстового комплекса «Серпиевский пещерный град». Игнатьевская пещера — объект природного, исторического и культурного наследия Федерального значения. Свое современное название Игнатьевская пещера получила по имени старца Игнатия, который по легендам жил в пещере в XIX веке. Существует легенда, что загадочным человеком на самом деле был сам император Александр I, инсценировавший свое убийство и пожелавший скрыться от внимания.

Высота и ширина пещеры около 12 м. Вход расположен на высоте около 10 м над рекой и хорошо виден с противоположного левого берега. (Приложение 4) Арка входа и стены рядом с ней хороши для скалолазания, как свободного (на малой высоте), так и со страховкой. Является памятником природы и культуры мирового значения. Филиал Ильменского заповедника с 1983 года. За год пещеру посещает около 1,5−2 тысяч человек с экскурсионными и исследовательскими целями.

В 1980 году здесь был обнаружен рисунок человека. Она пользуется популярностью у верующих – в пещере есть сталагмит, который очень напоминает Божью Матерь. (Приложение 5) На стенах и потолке пещеры найдены наскальные рисунки эпохи палеолита, изображены мамонты, быки, лошади, человекоподобные существа и люди — всего более 180 рисунков. Но большая часть рисунков — это абстрактные символы, геометрические фигуры, линии и пятна. Среди знаков преобладают пунктуации и группы линий, есть также меандровидные и стреловидные формы, треугольник, параллелограмм и др. Имеются также условное антропоморфное существо, мужская фигура черного цвета и женская красного.. В культурном слое найдены человеческие останки, большое количество костей животных, каменные изделия, кусочки охры, украшения из зубов песца и быка, две маленьких бусины, рассеянные угольки. Вторая такая пещера с обилием росписей есть только во Франции. Черные рисунки выполнены древесным углем, красные — охрой. Рисунки палеолитических художников сосредоточены в Большом и Дальнем залах. [4]

Исследователи считают, что палеолитические художники занимались творчеством в промежутке 78000–10000 лет назад, в условиях вечной мерзлоты, когда своды пещеры были сухими. [2]

Пещера Серпиевская 2 или Колокольная

После открытия в 1980 году палеолитических росписей в Игнатьевской пещере ученые обратили внимание и на другие пещеры Серпиевского пещерного града. (Приложение 6) В 1982 году экспедиция археологов В.Т. Петрина, С.Е. Чаиркина и В.Н. Широкова обнаружила в пещере Колокольной древние рисунки. Было найдено 7 групп рисунков на стенах и 1 – на крупном блоке известняка. Наверняка рисунков было больше, но они утрачены под копотью.

Рисунки выполнены красной охрой. Изображения представлены параллельными линиями, овальными пятнами и следами краски. Обнаружены только знаки и фрагмент фигуры животного, напоминающего оленя, выполненные красной краской. При раскопках в глубине полости в слое с костными остатками верхнеплейстоценовой фауны найдены древесные угли. Сохранность плохая. В глубине пещеры вблизи одного из рисунков в результате раскопок обнаружены мелкие угольки. Рисунки отнесли предположительно к позднему палеолиту (около 14,5 тысяч лет), хотя датировка затруднена. Палеолитическая живопись в Колокольной была открыта в третьей по счету пещере России (после Каповой и Игнатьевской). Кроме того, в пещере обнаружены фрагменты костей мужчины и женщины. А еще в начале 1960-х годов экспедиция археолога О.Н. Бадера в разведочных шурфах у входа в пещеру нашла раздробленные древним человеком кости животных.

Длина ходов пещеры – 213 м, глубина – 4 м, высота свода – от 1,8 до 8 м, средняя высота сводов – 2,2 м. [11]

Идрисовская пещера

Среди множества пещер, связанных с именем Салавата, эта, пожалуй, одна из самых живописных. У пещеры Салавата Юлаева много названий: Идрисовская, Дворцовая, Киссяташ или просто Дворец. С ней связано множество легенд, в том числе и предание о том, что здесь скрывался от преследования Салават Юлаев. Еще никто не смог найти подтверждения этому, но в величественных легендах вся сущность здешних мест. Находится пещера в 1 км к юго-западу от деревни Идрисово Салаватского района на левом берегу реки Юрюзань. (Приложение 7)

Убежище Салавата видно издалека по левому берегу реки. Она находится высоко в скале, к входу ведет узкая тропа. Самая красивая часть пещеры — это нерукотворная «смотровая площадка» с колоннами в 40 метрах над рекой: с нее видно изгибы реки и долину вдоль берегов. С воды пещера выглядит как два «окна», а внутри — как небольшой зал с арочным входом и низко нависающими потолками. В глубине пещеры — залы, ходы и узкие лазы, небольшие сталактиты, которые интересны спелеотуристам. Единственный способ попасть в недра этой скалы — проползти по-пластунски или пролезть на корточках. После узкого лаза откроется выход в зал, где можно выпрямиться. С левой стороны коридор и еще один зал, в котором есть узкий лаз. Стены и пол покрыты мокрой глиной, есть лужи, с потолка капает вода. Интересно наблюдать, что по стенкам стекает белое вещество, похожее на известь, — мондмильх.

Общая длина пещеры — около 100 метров. Внутри прохладно и сыро, есть окно, позволяющее увидеть второй этаж. В восточном «окне» еще в 1930-е годы нашли рисунки, выполненные красным пигментом. Это три фигурки человечков. Еще спустя полвека ученые продолжали находить подобные изображения, но уже к тому времени (в 1980-х) они очень плохо сохранились. Судя по остаткам древнейших стоянок, люди обитали здесь еще в эпоху палеолита (порядка 2,5 млн лет назад). Теперь по местам их обиталищ можете пройтись и вы. Чтобы добраться до мест удивительной красоты с невероятной историей и легендами, не нужно отправляться за тридевять земель: все прекрасное живет в геопарке «Янгантау». (Приложение 8)

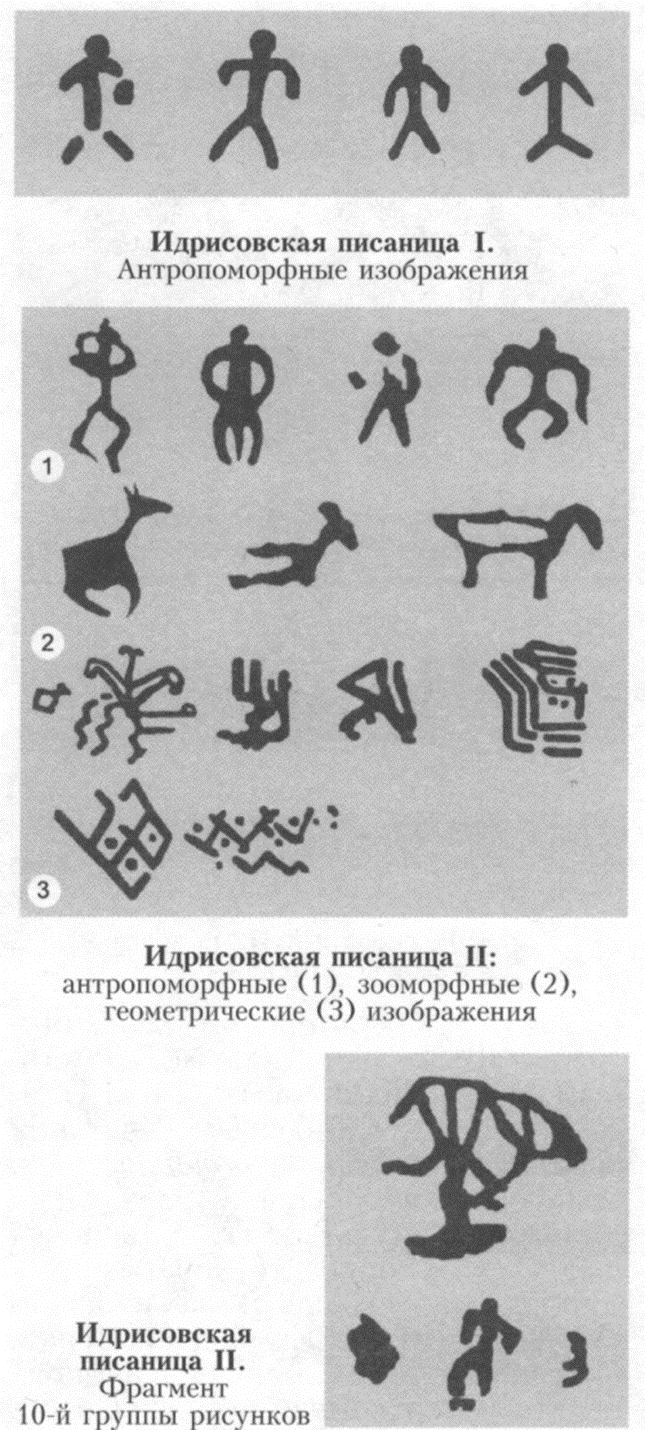

В 1975, 1990 В.Т.Петриным, В.И. Стефановым, С.Е.Чаиркиным и В.Н.Широковым были открыты ранее не известные изображения у подножия скального обнажения под пещерой. Их называют Идрисовские писаницы, археологический памятник палеолита. Выявлены 2 писаницы. (Приложение 9)

Идрисовская писаница 1 находится на скальном уступе при входе в Идрисовскую пещеру. Открыта в 1934 М.И.Касьяновым, исследована в 1945 Б.А.Коишевским, в 1951 М.А.Бадер. Зафиксированы антропоморфные изображения (преим. парные), выполненные красной краской. Найдены угли, отщепы.

Идрисовская писаница II находится на скальном обнажении к востоку от входа в пещеру. Открыта в 1976 В.Т.Петриным, исследована в 1988 В.Н.Широковым, в 2000 В.Г.Котовым. Состоит из 14 групп рисунков. Преобладают антропоморфные, зооморфные (животные, птицы), геометрические (зигзаги, ромбы, тамгообразные знаки и др.) изображения, выполненные бордовой и красной краской. Представляет интерес 10-я группа рисунков с изображениями дерева, человека под ним и раздельных пятен. Около Идрисовской писаницы II найдены кости человека и животных (косули, лося, медведя, оленя), кремнёвые изделия, угли, куски гематита, скопление камней (диаметром 2 м; остатки культового сооружения). Выявлено 14 групп рисунков, многие из которых составляют выразительные композиции. Под одной из панелей с древними изображениями В.Н.Широковым проведены раскопки на площади 13 кв.м. Обнаружены каменные изделия и керамика от энеолита до эпохи железа, раздробленные кости животных – косули, лося, медведя, северного оленя и некоторых других, а также фрагменты костей человека и куски гематита, из которого изготовляли краску для создания изображений.

Идрисовское урочище в древности длительное время служило культовым центром (святилищем) местного населения. Памятники свидетельствуют о существовании у нас на Южном Урале в эпоху каменного века веры в духов — хозяев гор, развитой системы обрядов, связанных с охотой. [5]

Пещера Мурадымовская 2

Природный парк «Мурадымовское ущелье» – это одно из самых красивых и популярных мест в Республике Башкортостан, интересное живописными скалами, смотровыми площадками с внушительными видами, пещерами с древними рисунками и натёчными формами. Река Большой Ик пробила здесь себе путь среди гор, образовав скалистое ущелье. Территория природного парка охватывает часть Зилаирского и Кугарчинского районов Республики Башкортостан. Парк создан 23 января 1998 года. Природный парк расположен близ деревни Мурадым.

На территории парка расположена Мурадымовская 2-я пещера (Копчённая, Старомурадымовская). Вход в нее находится на высоте примерно 110 м над уровнем реки. Пещера образовалась благодаря древнему карстовому источнику. От входа начинается коридор шириной 1,6 м и высотой 2,4 м, который через 45 м переходит в галерею шириной до 4 м и высотой до 24 м. После подъёма на уступ высотой 16 м, можно попасть в систему расходящихся веером ходов длиной от 6 до 30 м. Стены пещеры почти на всём протяжении тёмные от копоти факелов и костров. Натёчных образований нет. Общая длина ходов Старомурадымовской пещеры достигает 210 м, амплитуда 31 м.

В 1984 году спелеолог Л.Н. Федотов открыл в пещере древние наскальные рисунки – Мурадымовскую писаницу. (Приложение 10) О своей находке он рассказал учёным. Рисунки расположены в 60 м от входа по правой стороне, на высоте 1,5-2 м от пола. Писаница состоит из трёх групп схематических антропоморфных фигур (всего 11 изображений). Рисунки нанесены красной охрой. В 2009 году В.Г. Котов провёл раскопки близ рисунков. Он обнаружил два культурных слоя с изделиями из камней, охрой, углями, расколотыми и целыми костями животных. Писаницу датируют примерно концом мезолита — началом неолита. [6]

Особое место среди геоморфологических памятников природы занимают пещеры - своеобразные природные лаборатории и музеи. Они получили широкое распространение на территории Челябинской области, 30% которой сложено карстующими горными породами. В основном это известняки палеозойского возраста, в которых интенсивно развиваются всевозможные карстовые формы: горизонтальные пещеры и вертикальные шахты, воронки и провалы, гроты и навесы, карстовые арки и мосты.

Благодаря работам ученых-карстоведов и спелеологов уже из открытого и изученного числа карстовых форм и явлений стало возможным выделить наиболее ценные и уникальные объекты. Таким образом на сегодня в списке памятников природы Челябинской области насчитывается 28 пещер, из них б одновременно являются памятниками археологии (Игнатиевская, Колокольная, Бурановская, Ключевская, Большая Усть-Катавская).

Объявление пещер памятниками не решает проблемы их охраны. Многие общедоступные пещеры, в том числе и охраняемые законом сильно замусорены, обезображены надписями, самовольными раскопками. Особую тревогу вызывает нынешнее состояние Игнатиевской и Колокольной пещер — комплексных памятников природы, истории и культуры с палеолитическими росписями. А ведь Игнатиевская включена в “Перечень объектов исторического и культурного федерального (общероссийского значения)”. Необходимо принять самые срочные и эффективные меры по охране этих уникальных природно-исторических объектов. Существует несколько путей решения этой проблемы: от полного закрытия уникальных полостей до их использования. Например, открытие в пещере уникальных достопримечательностей может служить основанием для введения заповедного режима, т.е. полного изъятия из хозяйственного использования и запрещение посещения. Другой формой, обеспечивающей сохранность уникального памятника природы и истории, является организация в пещере научного стационара, т.е. изучение пещеры силами научных организаций и в масштабах, не оказывающих вредного воздействия. Еще одной формой охраны памятников могут быть экологические патрули, созданные из спелеологической общественности и других заинтересованных в охране организаций. Последние годы получает распространение такая форма как попечительство над памятниками.

Однако возникли новые проблемы, обусловленные главным образом отсутствием научно-обоснованных норм предельно допустимого посещения пещеры. Сейчас в заповеднике "Шульган-Таш" формально действует норматив "50 человек в сутки при продолжительности экскурсий 1 час", рассчитанный путем экстраполяции нормативов посещения западноевропейских музеефицированных пещер. Основа экстраполяции - гипотеза, что допустимая нагрузка пропорциональна протяженности экскурсионного маршрута или площади пещеры. В 1995 году В. Резником и IO.C. Ляхницким были произведены расчеты допустимой нагрузки по изменению теплового баланса в зале Знаков. Основа расчета - гипотеза, что значимым для пещерной среды является повышение t° воздуха на 0,5°С. Расчетное максимально возможное посещение зала Знаков - 1150 человек в сутки группами не более 73 человек и длительностью экскурсии 30 мин. при температуре воздуха вне пещеры более +15°С. В той же работе авторами рекомендуется допускать не более 360 человек в сутки группами до 23 человек при продолжительности экскурсий 30 мин. Для зала Хаоса рекомендовано разрешить посещение не более 5-10 человек в сутки, причем расчетов для этой рекомендации не дается. Расчеты тех же авторов по изменению содержания углекислого газа и атмосферной влаги в результате посещения 360 человек в сутки, позволили признать эти изменения несущественными (0,01% и 0,3% соответственно).

Пещера Шульган-Таш (Капова) - комплексный и очень сложный по структуре объект. Несомненна его археологическая ценность. Однако нельзя недооценивать его спелеологическую, экскурсионную, историкоэтнографическую привлекательность. В современных условиях невозможно ввести абсолютный запрет на посещение, однако вполне возможно посещение ограничить и сделать щадящим, не нарушающим целостность этого памятника природы истории и культуры. Для этого необходимо, во-первых, всестороннее изучение возможных негативных последствий экскурсионной деятельности, во-вторых, научно-обоснованное и эстетически продуманное обустройство, обустройство, направленное на сохранение самобытного облика спелеокомплекса, а не на превращение его в подобие метрополитена. [1]

На сегодняшний день самыми популярными пещерными комплексами у туристов являются Серпиевский пещерный град, Игнатьевская пещера и Сикияз-Тамакский пещерный комплекс. Их посещает от 30 до 100 тысяч туристов в сезон. Многие пещеры Челябинской области стали всемирно известными туристическими брендами. Однако по-прежнему рядом с ними не хватает важных инфраструктурных объектов. Возле пещер есть экотропы, но не хватает туалетов. [12]

Для выявления осведомлённости учащихся моей школы по теме работы мы провели анкетирование «Известность палеолитической живописи Южного Урала» (Приложение № 11), в котором участвовали 87 учеников школы № 17. Были опрошены учащиеся 7-9 классов.

Анкетирование показало, что абсолютное большинство опрошенных не слышали термин «Палеолитическая живопись». (Диаграмма 1)

Д иаграмма 1

иаграмма 1

Информация, которую мы получили, обработав ответы на следующий вопрос, показала, что лишь 13 человек смогли назвать пещеры на территории Южного Урала. (Диаграмма 2)

Диаграмма 2

На следующий вопрос еще меньше ребят дали положительный ответ. (Диаграмма 3)

На следующий вопрос еще меньше ребят дали положительный ответ. (Диаграмма 3)

Диаграмма 3

Диаграмма 3

Далее рассматривались те анкеты, в которых был утвердительный ответ на предыдущий вопрос. Но абсолютно все учащиеся ответили, что им не приходилось встречаться с пещерной живописью древнего человека.

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Большая часть опрошенных даже не слышала о термине «Палеолитическая живопись». Очень незначительная часть опрошенных смогла назвать пещеры Южного Урала. А посещали их и того меньшее количество. И никто из посетителей пещер не встречался с пещерной живописью древнего человека. Данные опроса свидетельствуют о необходимости освещения данной темы.

Каждая пещера — это тайна. Многие пещеры Челябинской области и Башкирии стали всемирно известными туристическими брендами. Многие пещеры имеют большое научно-практическое, культурное, просветительное, эстетическое, рекреационное и туристско-экскурсионное значение.

В ходе проделанной работы мы подтвердили гипотезу о том, что древняя живопись в пещерах Южного Урала является необычной и уникальной.

Мы пришли к следующим выводам:

Лишь к концу каменного века у людей появилось искусство в виде наскальных рисунков и украшений, а также религиозное поведение, в частности ритуалы погребений, возникают развитые ритуалы и культы.

Изображения в пещерах, выполненные людьми эпохи палеолита, один из видов первобытного искусства. Возраст пещерных изображений составляет 14-14,5 тысяч лет, Древний Египет еще и не планировался. Большинство подобных объектов найдено в Европе. Наличие пещерной палеолитической живописи на территории Южного Урала делает ее необычной и уникальной.

На Урале пещеры в эпоху палеолита использовались не только в качестве стоянок, но и святилищ, так же как в Западной Европе. Об этом свидетельствуют красочные рисунки на стенах и потолке пещер, ритуальные находки. Но расписывались они по-разному.

Наличие рисунков древнего человека эпохи палеолита сразу в четырех пещерах на Южном Урале: Шульган-Таш (Каповой), Игнатьевской, Серпиевской 2 (Колокольной) и Мурадымовской 2 однозначно дает право Южному Уралу считаться уникальным регионом.

Научная значимость пещер заключается не только в содержании археологических материалов. Большинство из них тысячелетиями использовались животным миром, поэтому в пещерах удается обнаруживать палеозоологические материалы (останки древних животных, которым сотни тысяч лет).

Значимость пещерных комплексов для туризма очень существенная. Пещеры - это всегда загадка, тайна, людям интересно спуститься под землю и увидеть нечто, доселе невиданное. Пещеры требуют определенного обустройства и вовлечения в деятельность туристской отрасли. В первую очередь это касается пещер, которые наиболее популярны. Порядок и сохранность возникает, когда появляется организованный туризм, есть службы, которые собирают отходы, следят, чтобы посетители не оставляли мусор, надписи, есть все санитарные удобства,

Проведённое анкетирование показало, что большинство опрошенных даже не слышали о термине «Палеолитическая живопись». Незначительная часть опрошенных знакома с пещерами Южного Урала, и еще меньшее количество их посещало. И никто из посетителей пещер не встречался с пещерной живописью древнего человека.

Пещеры притягивают таинственностью, природным ландшафтом, невероятными формами сталактитов и сталагмитов, древней живописью. В мире очень много разных пещер, куда тянутся туристы и любопытствующие. Мы живем в крае, где расположен целый пещерный град. Но сама природа, горы, реки, озера — непередаваемой красоты. Воздух, не надышишься! Вода, не напьешься! Просторы и дали, не налюбуешься! И так, приглашаем!

Приложение 1

Вход в Капову пещеру

Приложение 2

Схема первого этажа Каповой пещеры

Схема второго этажа Каповой пещеры

Приложение 3

Рисунки на стене в Каповой пещере

Верблюд в Каповой пещере.

Верблюд в Каповой пещере.

Приложение 4

Портал Игнатьевской пещеры

Вид изнутри Игнатьевской пещеры на её портал

Наскальные рисунки в Игнатьевской пещере Приложение 5

Наскальное изображение змеи Наскальное изображение человека

Наскальное изображение сцены «Образ Богоматери»

охоты (животное и летящая стрела)

Приложение 6

Серпиевский пещерный град

Пещера Колокольная. Вход в пещеру.

Пещера Колокольная. Вход в пещеру.

Приложение 7

Пещера Салавата Юлаева. Идрисовская

Идрисовская пещера

Идрисовские писаницы Приложение 8

Приложение 9

Приложение 10

Пещера Муродымовская 2. Красочное изображение 1 группы.

Приложение 11

«Известность палеолитической живописи Южного Урала»

Уважаемые учащиеся, ответьте на следующие вопросы:

1. Слышали ли вы когда-нибудь термин «Палеолитическая живопись»?

2. Можете назвать пещеры на территории Южного Урала?

3. Посещали ли вы пещеры Южного Урала?

4. Вам приходилось встречаться с пещерной живописью древнего человека?

Список литературы

Баранов С.М. Выявление, охрана и пути использования спелеологических раритетов. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.archeo.ru/izdaniya-1/vagnejshije-izdanija/vazhneishie-izdaniya-iimk.-alfavitnyi-poryadok/pdf/1997Pesch_Paleol_Urala.pdf

Возраст наскальных рисунков в Игнатьевской пещере определили уран-ториевым датированием. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://nplus1.ru/news/2021/04/29/ignatievskaya-cave

Дмитриева Н. Пещера как целостность (к проблеме интерпретации палеолитической пещерной живописи). [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.archeo.ru/izdaniya-1/vagnejshije-izdanija/vazhneishie-izdaniya-iimk.-alfavitnyi-poryadok/pdf/1997Pesch_Paleol_Urala.pdf

Игнатьевская пещера. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0

Идрисовские писаницы. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://wiki02.ru/encyclopedia/idrisovskie-pisanicy/t/5582

Мурадымовское ущелье: маршруты по пещерам и скалам. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://uraloved.ru/muradymovskoe-ushelye

Палеолит. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82

Петроглифы. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%8B

Пещера Шульган-Таш (Капова). [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.rgo.ru/ru/article/peshchera-shulgan-tash-kapova#:~:text=%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%83%20%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0,%D0%BE%D1%82%2044%20%D0%B4%D0%BE%20112%20%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2.

Пещерная живопись. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://ru.m.wiki2.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C

Серпиевские пещеры. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://uraloved.ru/serpievskie-pesheri

Что нужно южноуральским пещерам, чтобы стать полноценными объектами для туризма. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://polit74.ru/society/chto_nuzhno_yuzhnouralskim_peshcheram_chtoby_stat_polnotsennymi_obektami_dlya_turizma/

Щелинский В.Е. Загадочный палеолит Урала. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.archeo.ru/izdaniya-1/vagnejshije-izdanija/vazhneishie-izdaniya-iimk.-alfavitnyi-poryadok/pdf/1997Pesch_Paleol_Urala.pdf

Щелинский В.Е. Палеогеографическая среда и археологический комплекс верхнепалеолитического святилища пещеры Шульган-Таш (Каповой). [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.archeo.ru/izdaniya-1/vagnejshije-izdanija/vazhneishie-izdaniya-iimk.-alfavitnyi-poryadok/pdf/1997Pesch_Paleol_Urala.pdf