Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ужурская средняя общеобразовательная школа №6 имени Героя Советского Союза Ю.Н.Петелина»

Конкурс научно-исследовательских работ имени

Д.И.Менделеева

Секция: Биологическая

«Роевой интеллект»

Автор:

Егоров Максим Олегович,

9 класс

Научный руководитель:

Зыкова Вероника Александровна, учитель биологии

Ужур, 2024

Оглавление

Введение 3

1.1. Роевой интеллект муравьев 6

1.2. Роевой интеллект термитов 10

1.3. Роевой интеллект пчёл 13

1.4. Роевой интеллект бактерий 17

Заключение 21

Список использованных источников 22

Введение

Н

ачать этот проект я хочу… с слегка неожиданного вопроса. Вы, вот лично вы, когда-нибудь пользовались Метро? Казалось, метро достаточно плотно вплетено в жизнь нашу, но лишь не многие подозревают о том, насколько это кропотливая работа миллионов человек. Логисты, географы, инженера и десятки других профессий, которые тратят на постройку дорог годы. Тяжёлый труд и логистическая задача… С которыми справилась даже плесень.

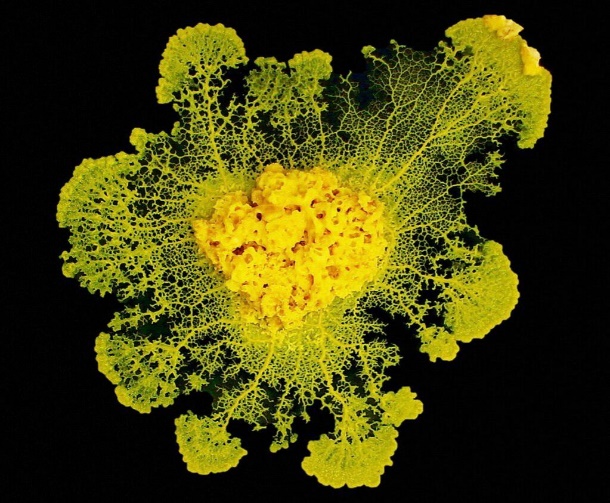

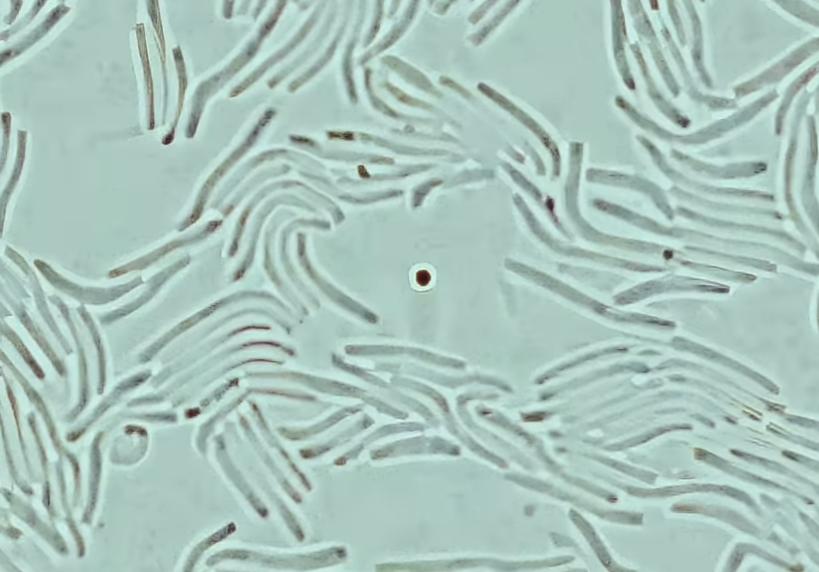

Рис.1. Физарум Многоглавый.

Знакомьтесь – это Физарум Многоглавый. Это не животное, не растение и даже не гриб. Подобных ему называют обычно Слизевиками. Слизевик распускает свою цитоплазменные нити, благодаря которым перемещается и поглощает пищу. Так вот… Слизевик – любит овсянку и не любит солнечный свет, а потому учёные решили провести необычный эксперимент. Позволить Слизевику построить карту метро, на подобии тех что строят, скажем, в Японии. Результат поразил.

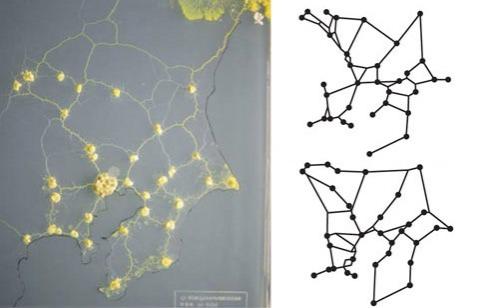

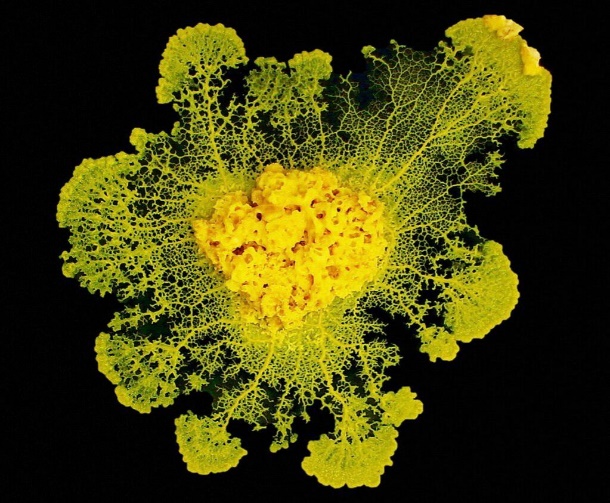

На месте где должны были быть станции насыпали горки овсянки, а там, где были непригодные для строительства территории, по типу горных хребтов, светили фонариками. Через несколько часов слизевик потянул свои отростки к овсянке, перебирая пути. Дойдя до «станций» Слизевик оставил лишь некоторые из своих тонких отростков, а остальные буквально растворились. Карта готова!

И подобные эксперименты происходили и с картами других стран и их метро. Поговаривают, что его даже пробовали использовать как археолога и находить с помощью него дороги, чьи пути уже давно пропали с течением времени.

Рис. 2. Сравнение построенных карт метро

Рис. 2. Сравнение построенных карт метро

Удивлены? Да, это порой трудно для понимания. Как это кучка слизи способна выстраивать карты метро, на которые людям приходятся года, всего за несколько часов? Дело в том, что у строителей и слизевика была одна цель – построить выгодные пути с затратой минимум материала и подстраиваясь под окружение. Только вот слизевик это делал ради пищи,

А не слишком ли много, для амёбы переростка? А кто вам сказал, что она одна? Физарум не спроста Многоглавый, когда-то эта лужица слизи была миллионами отдельных друг от друга амёб, что радовались своей одноклеточной жизни на полную [3].

Однако, вот незадача, со временем, еда начинает заканчиваться и сотни беспросветно глупых амёб объединяются в единое целое – Слизевика, который уже не так глуп. Он способен простраивать маршруты и даже имеет подобие памяти. Хоть в лабиринт его можно заточить, выход он всë равно найдёт.

И вот самое время задаться вопросом: а что собственно происходит. Почему название проекта «Роевой интеллект», а вы несколько минут читаете захватывающую историю слизевика. Дело в том, что «роевым интеллектом» называют его поведение. И для этого интеллекта неважно иметь мозг или один единый центр принятия решений. Миллионы амёб объединяются и способны выбираться из лабиринтов. Тысячи муравьёв собираются вместе и переплывают огромные расстояния, Термиты строят целые города в пустыне, Птицы летают стаями, а рыбы косяками путают хищников. Сотни живых организмов в разных частях света собираются вместе, тем самым пытаясь выйти на качественно новый уровень. Вразумите! Миллионы глупых организмов объединяются вместе и способны получить нечто напоминающее разум. Разум Роя!

Цель: выявление природы роевого интеллекта и его влияние на живые организмы через примеры живой природы.

Задачи:

Как и почему Муравьи общаются запахами?

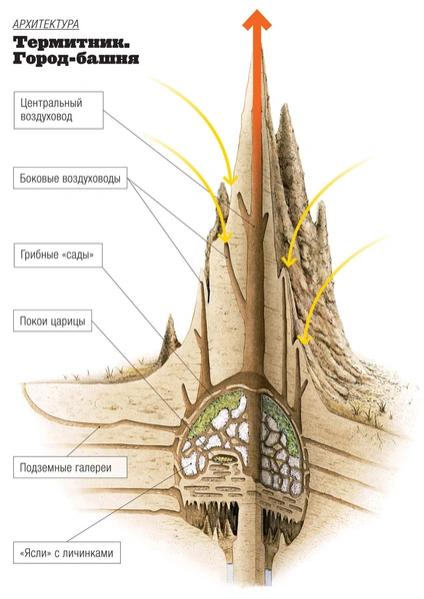

Разобрать каким образом Термиты строят свои дома с продвинутой вентиляцией.

Каков язык пчёл и что они пытаются нам сказать?

Как бактерии внутри организма влияют на поведение хозяина?

Ответить на главный вопрос: Что же такое Роевой Интеллект?

Методы: анализ источников литературы.

1.1. Роевой интеллект муравьев

Вы когда-нибудь слышали про задачу коммивояжёра? Коммивояжёр – это бродячий торговец, который продаёт откровенно говоря хлам, который разумеется никак не помогает, но тот успешно обманывает своих покупателей. Так вот, его задача – посетить все города, не проходя через один и тот же, при том за короткое время, иначе что? Правильно! Его повесят. Сперва покажется что задачка не такая уж и сложная, хоть обычным перебором решай. Для четырёх городов есть три варианта, а вот для пяти уже двенадцать. А что если пойти дальше? Уже для шести городов будет 36 вариантов, для семи 360, а для восьми – 2500. И вот, простенький задачка уже кажется не столь заурядной. Однако, могу вам сказать точно одно – в мире животных есть неимоверное количество видов, решающих задачу коммивояжёра каждый день. Догадались о ком речь? Разумеется, учитывая, что ответ прямо над этим текстом.

Конечно же муравьи. Каждый из них по отдельности – беспросветно глуп, однако если их достаточно много, то что получаем? Да – Ролевой Интеллект. Вот только в отличии от амёб, муравьи имеют свой язык. Да, без слов и звуков, но язык. Язык Запахов, на который у нас даже есть свой разговорник. Это можно легко понять по одному занятному наблюдению, которое запечатлел Эдвард Вилсон, которого в простонародье нарекли «Человек Муравей». Вилсон первым запечатлел, что муравьи не сразу начинают хоронить своих покойников, а только через время. «Почему так?» - спросите вы. А вот это, детектив, правильный вопрос. Дело в том, что муравей всë то время пока лежит мертвецом испускает запах ещё живого муравья и только тогда, когда муравей подгнивает, остальные включают функцию захоронения. Ну, а алгоритм похорон уже запускает особый фермент – Олиновая кислота. Если капнуть еë ещё на живого муравья, тот ни смотря ни на что начнёт процесс «самокопания», как бы двусмысленно это не звучало. И вот «мёртвый» муравей, после того как запах выветрился снова поднимается из своей могилы и как ни в чём ни бывало отправляется работать дальше. ДА! Вообще никаких вопросов у муравья после такого не возникает, абсолютно всë равно! Однако, это далеко не всë, что узнал Вилсон. С помощью определённых феромонов мы способны задавать муравья траекторию движения. Таким образом можно его хоть зигзагами ходить по начерченной дорожки, он в любом случае будет держать свои усики около дороги по еë направлению и идти по ней. То есть, мы с помощью феромонов можем давать команды целой колонией. Конечно, феромонами много чего не скажешь… но муравьям многого и не надо. Где еда и как туда добраться, только и всего.

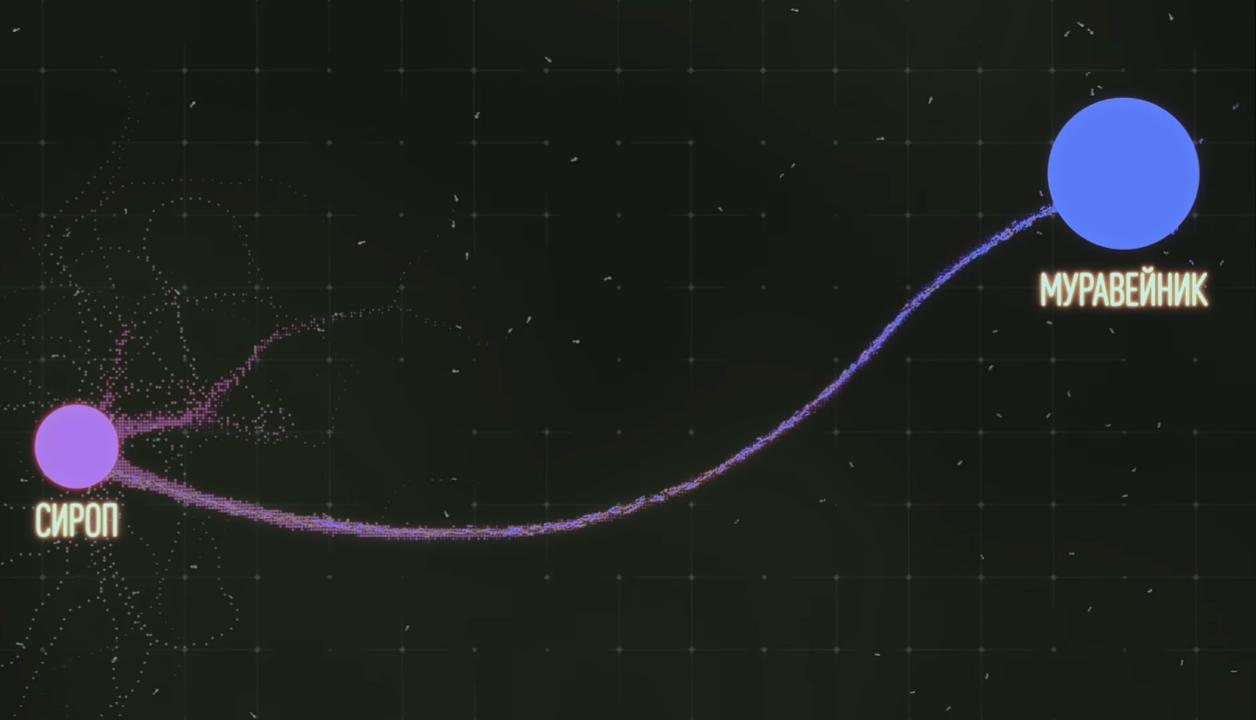

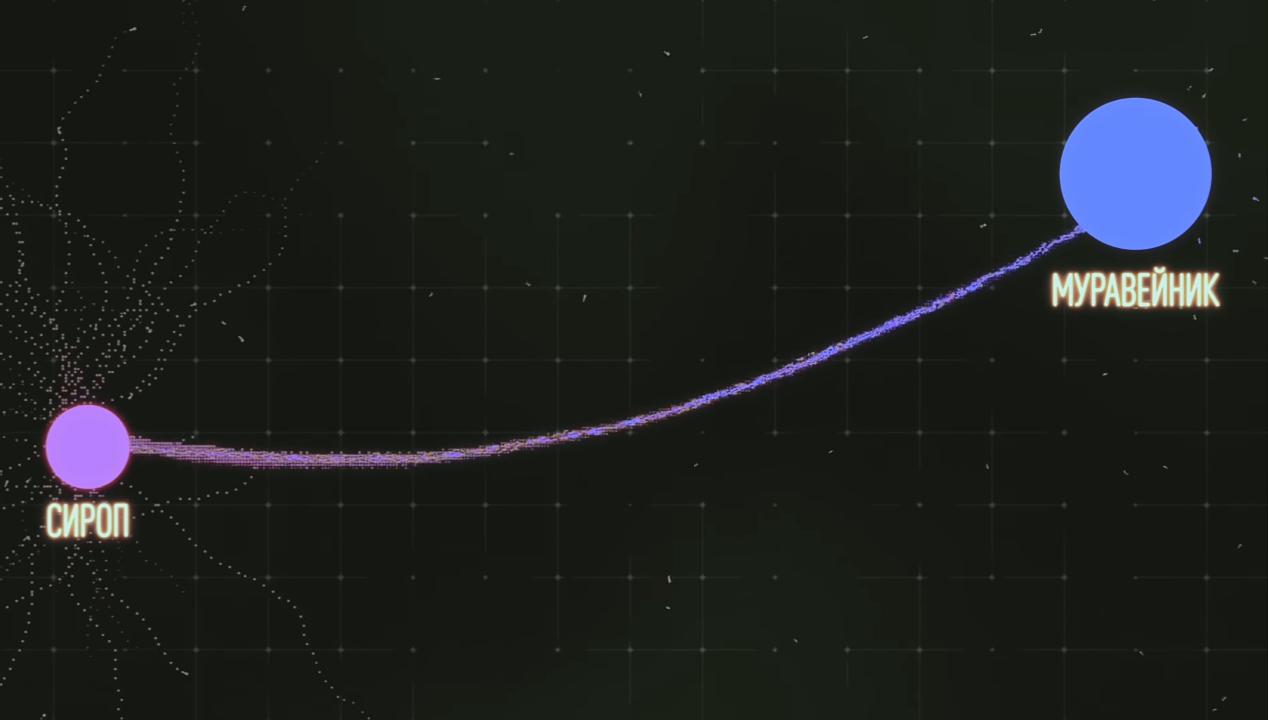

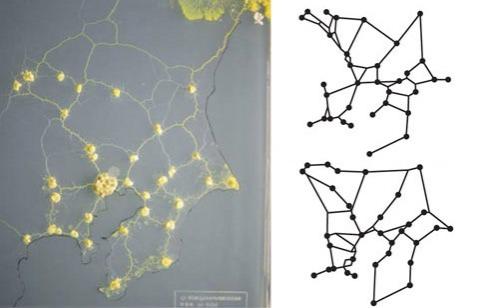

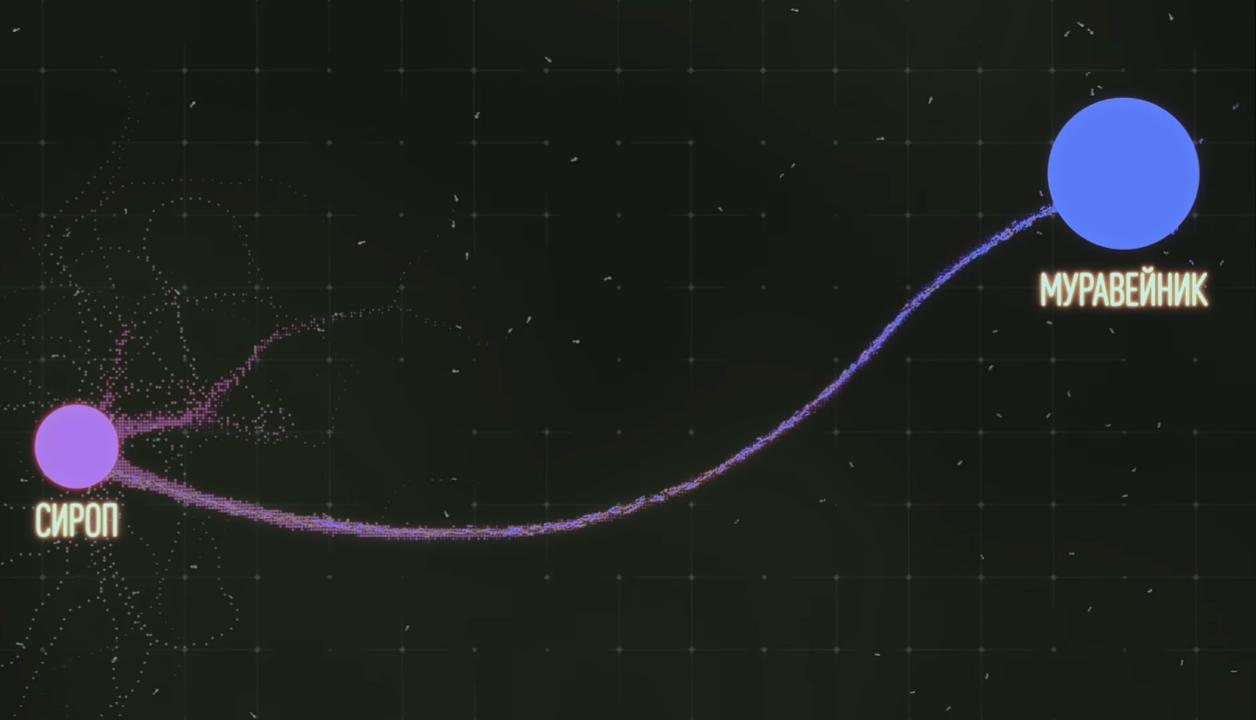

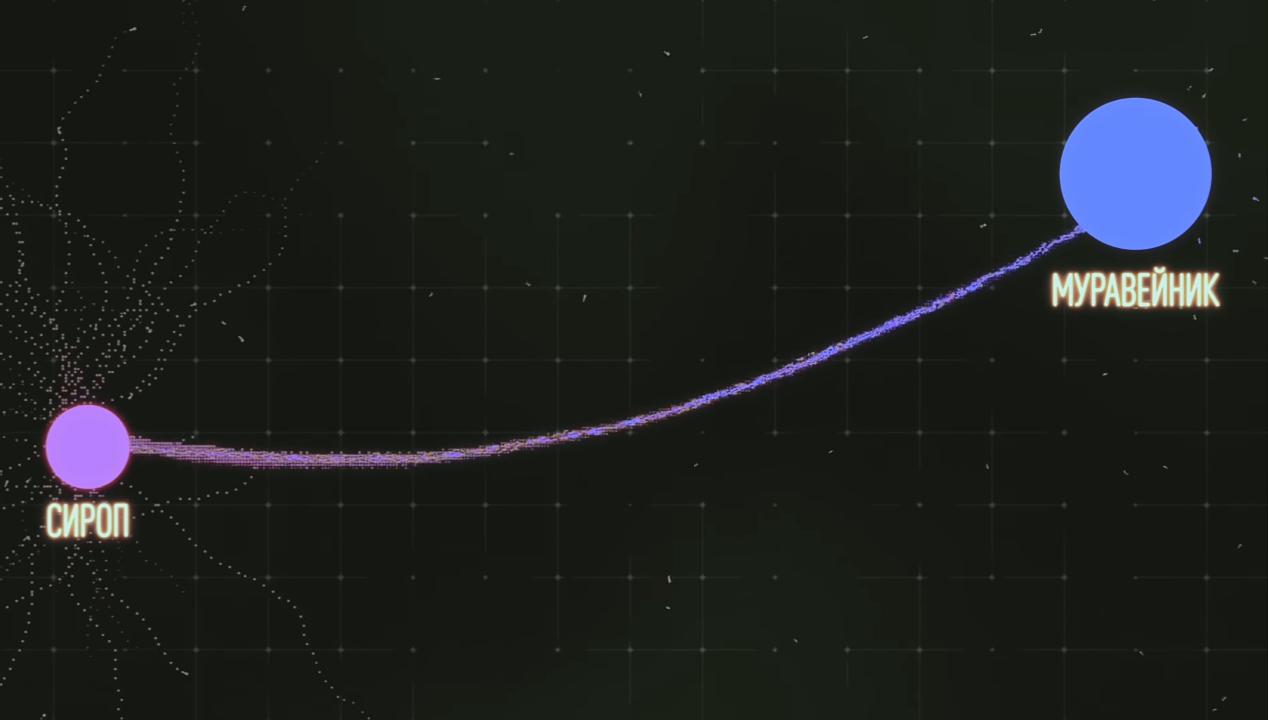

Так вот…Как же заставить муравья решать задачу Коммивояжёра? А для того всего лишь нужна капелька вкуснейшего сиропа. Около муравейника расположено несколько капель сиропа и вот – один муравей разведчик пошёл за сиропом, оставляя позади себя след и, забрав кусочек сладости, возвращается обратно. И вот уже дружной колонной муравьи идут по натоптанной дорожке, полной запаха, однако каждый из этих муравьëв слегка отклонялся от курса, понемногу сокращая путь, со временем сократив его до минимума [4].

Так вот…Как же заставить муравья решать задачу Коммивояжёра? А для того всего лишь нужна капелька вкуснейшего сиропа. Около муравейника расположено несколько капель сиропа и вот – один муравей разведчик пошёл за сиропом, оставляя позади себя след и, забрав кусочек сладости, возвращается обратно. И вот уже дружной колонной муравьи идут по натоптанной дорожке, полной запаха, однако каждый из этих муравьëв слегка отклонялся от курса, понемногу сокращая путь, со временем сократив его до минимума [4].

Рис.2, 3. Путь муравья.

И тут в правило вступает самое универсальное правило муравьёв – чувствуешь дорогу – иди по ней, тут и думать не о чем, да и не чем. Такая простая установка позволяет муравьям объединяться в большой Ролевой Интеллект. Получается, что для роевого интеллекта важно иметь большое число участников и способ общения этих особей между собой.

Однако вернёмся к тропам. Чем длинные тропа – чем меньше по ней ходят, следовательно, и запаха на ней остаётся меньше всего, а, следовательно, в лесу на огромные расстояния остаются только самые пахучие дороги.

Кстати! Как вы думаете, сколько феромонов у муравья? 2? 3? 100? Всего около 20.

Каждый из фиромонов отвечает за свою часть жизни муравья. Какой-то за обозначение троп, какой-то за муравьиные похороны, однако есть и такие, что позволяют муравьям объединяться в мегаструктуры.

Рис. 4,5. Муравьи.

Это муравьиное мессиво – то во что муравьи способны соединиться вместе, в случае угрозы наводнений. Они крепко сцепляются друг с другом, превращаясь в огромный плот, при этом не задыхаются, поскольку между ними остаются пузырьки воздуха. Муравьи в таком состоянии способны неделями проводить свой досуг, покуда не найдут более спокойное место.

Рис. 6. Мост, построенный муравьями.

Помимо плотов, муравьи способны простраивать дороги и мосты из собственных тел, например, чтобы убрать целое осиное гнездо, которое им как-то помешало. Да, в один на один муравей точно проиграет осе, но колонией Муравьи одолеют хоть тысячи ос.

Что, конечно, ещё хочется отметить, так это способность некоторых видов муравьёв к способности подстраивать под себя своё окружение. В частности, они способны выращивать и «доить» тлю, гусениц и даже выращивать грибы! Однако не все в этой системе так идеально. Хотите знать, что же будет если алгоритм даст сбой? А я скажу – последствия будут катастрофические. Допустим, один муравей ошибся и сделал крюк, по это дороге прошли другие муравьи и в итоге попали в порочный круг из ошибок. Настоящий водоворот из муравьëв. МУРАВЬЕВОРОТ. В таком муравьевороте может участвовать чуть ли не вся колония. Муравьи будут чуять свой закольцованный запах, покуда все не умрут от изнеможения. То есть, мы видим, что разум Роя муравьёв крайне развит, но при этом чудовищно прост из-за чего нередки случаи просчëтов, приводящих к  гибели колоний.

гибели колоний.

Рис. 7. Муравьеворот.

Резюмируем. Каждый из Муравьёв – неимоверно глуп, однако стоит им собрался вместе, и они превращаются в интеллект, превосходящий своими силами даже суперкомпьютер, однако иногда он стоит и тысячи муравьёв становятся жертвами алгоритма.

Однако! Что если мы сделаем из муравьёв интровертов и поселим в самое что ни на есть идеальное жилище. Кого мы получим? Правильно – Термитов.

1.2. Роевой интеллект термитов

У

верен, что для многих Термиты – это просто большие белые муравьи, которые портят древесину, однако это отнюдь не так. Термитов причисляют к тараканам, а самое интересное, что они делают это не просто порча древесины.

Рис.8. Постройки термитов.

Т

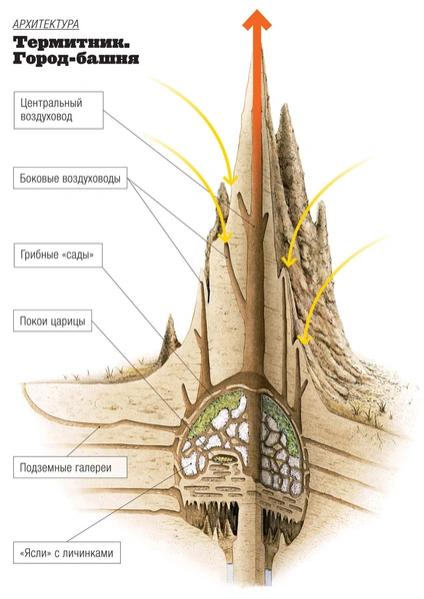

ермиты способны выстраивать целые города в пустыне, используя только лежащий под лапками песок. И что же в этом выдающегося? А вы попробуйте сделать в пустыне огромный небоскрёб только из слюны и песка, при условии, что на вас светит солнце, при жаре которого в пустыне можно хоть яичницу сделать, что уж говорить о тонкокожих термитах, через чью оболочку можно даже их внутренние органы увидеть. Однако, термиты, благодаря своему роевому интеллекту, догадались где в пустыне холоднее всего, а сейчас догадаетесь и вы. Как вы думаете, где именно в термитнике живут термиты?

Рис. 9. Схема постройки.

Ближе к верхушке? У стен? По всему объëму термитника? Ни один из вариантов! Поскольку термиты живут внизу, у основания термитника. Это, знаете, как если бы все жители Бурдж Халифа переместились жить на парковку. Однако, зачем же тогда всë это нагромождение сверху? Дело в том, что слаженным умом. Термиты сумели сделать для себя… Кондиционер. Да, вся вот эта гигантская башня – огромная охладительная система, состоящая из сотен туннелей [4].

Термиты додумались до того, чтобы днëм, благодаря множеству маленьких туннелей, внутри термитника накапливался холодный воздух, а через центральный «дымоход» выходит горячий. Ночью же процесс поворачивается вспять.

Но опять же, возникает вопрос, а как мы узнали о том, как именно термиты создают свои дома? Ну, иногда чтобы понять, как оно работает, надо это сломать. Так и поступили учёные, сломав одну из стенок Термитника. В тот же миг один из рабочих сделал свой комочек из слюны и песка, поставив на место разрухи и пометив его феромоном. Вслед за ним пошли другие, таким образом заделав всю стену. И вот, уже когда стена готова, внутри неё начинают строиться туннели. Наугад, полностью. У термитов есть лишь три правила на этот счёт: если туннель горячий, не иди по нему и не помечай феромонами, лучше застрой его. Если он холоден, абсолютно та же реакция, как и с горячим, а вот если его температура в самый раз, то обязательно помечай его феромонами. Так внутри термитника остаются самые сильно пахнующие туннели. То есть, огромный интеллект по своей сути не самых умных существ, сумел сделать, буквально методом тыка, самое идеальное для себя жилище. Однако, по большей части термиты большим и не выделяются. Большую часть времени они просто лежат под землёй и отдыхают под созданным ими же кондиционером [1].

До этого момента мы рассматривали исключительно роевые интеллекты, состоящие из по-своему глупых существ, действующих по простому алгоритму, пускай и делающих благодаря нему поражающие для их размеров вещи. Однако, что если мы «сделаем» ролевой интеллект, состоящий из умников?

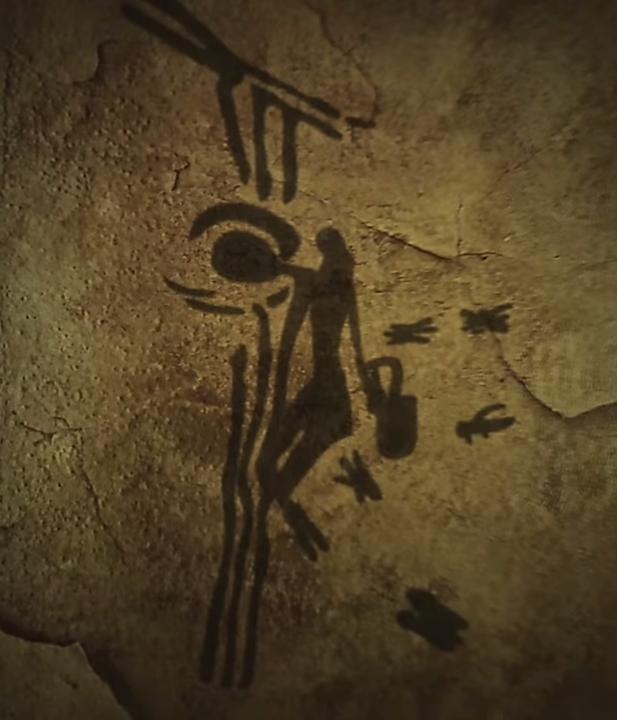

Рис. 10. Наскальный рисунок.

Рис. 10. Наскальный рисунок.

И да, этот интеллект есть в природе. Человек узнал о нём давно и с незапамятных времён умело его эксплуатирует.

Вот – это наскальный рисунок ещё со времён поздних Homo. Вот там – виднеются очертания человека, что лезет рукой за неким сладким сиропом. И конечно же вы уже догадались кто это. Сироп – это мëд, а роевой интеллект – это…

1.3. Роевой интеллект пчёл

Всего за жизнь только одна пчела может сделать всего-навсего одну чайную ложку мёда. А чтобы набрать небольшую баночку, грамм на 50, тысячам пчёл нужно пролететь тысячи километров, собрать пыльцу с около миллиона цветов, переварить еë в своём желудке и отрыгнуть в соты. Вот насколько это муторный и тяжёлый процесс для всего одной небольшой баночки мёда.

Пчёлы – столь же социальны как муравьи и термиты, но ко всему прочему ещё и имеют более лучшее зрение и возможность к полёту. К слову, пчёлы видят в ультрафиолете, от чего цветы в их восприятии — это целые посадочные полосы, что так и кричат «ЗАБЕРИ МОЮ ПЫЛЬЦУ!».

Итак, мы уже точно знаем, что пчёлы способны учиться. Нас, честно сказать, уже не могу удивить те же шимпанзе с фотографической памятью, осьминоги, способные выбираться из любых лабиринтов, да даже вороны, которые способны играть в «Крестики-Нолики». Однако Пчела – это ведь просто беспозвоночное, что не помешало учёным научить их играть… в футбол. Точнее, не совсем так. С помощью макета пчёлы учёные научили пчёл катить шарик до нужного места, взамен на нектар [2].

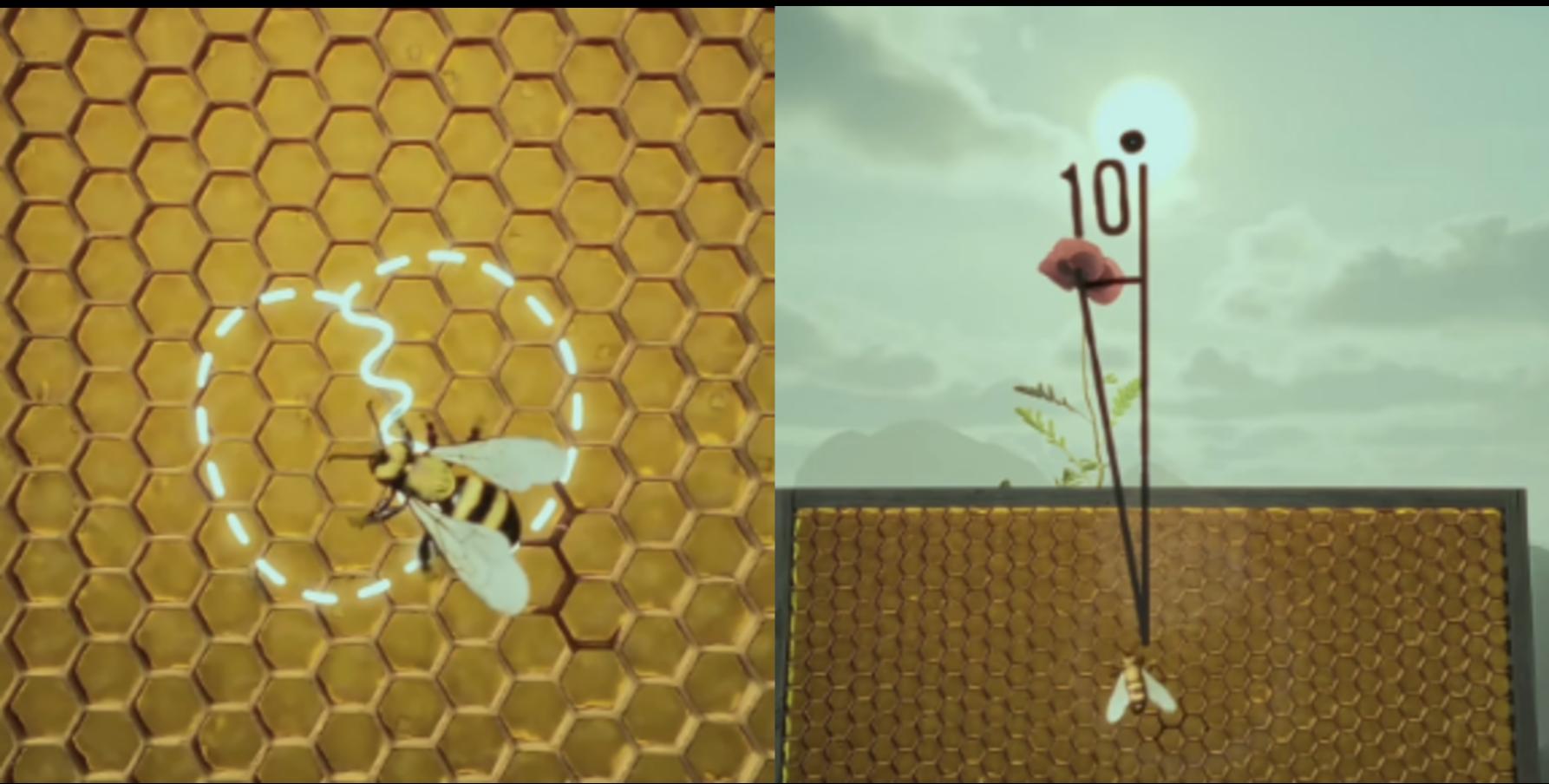

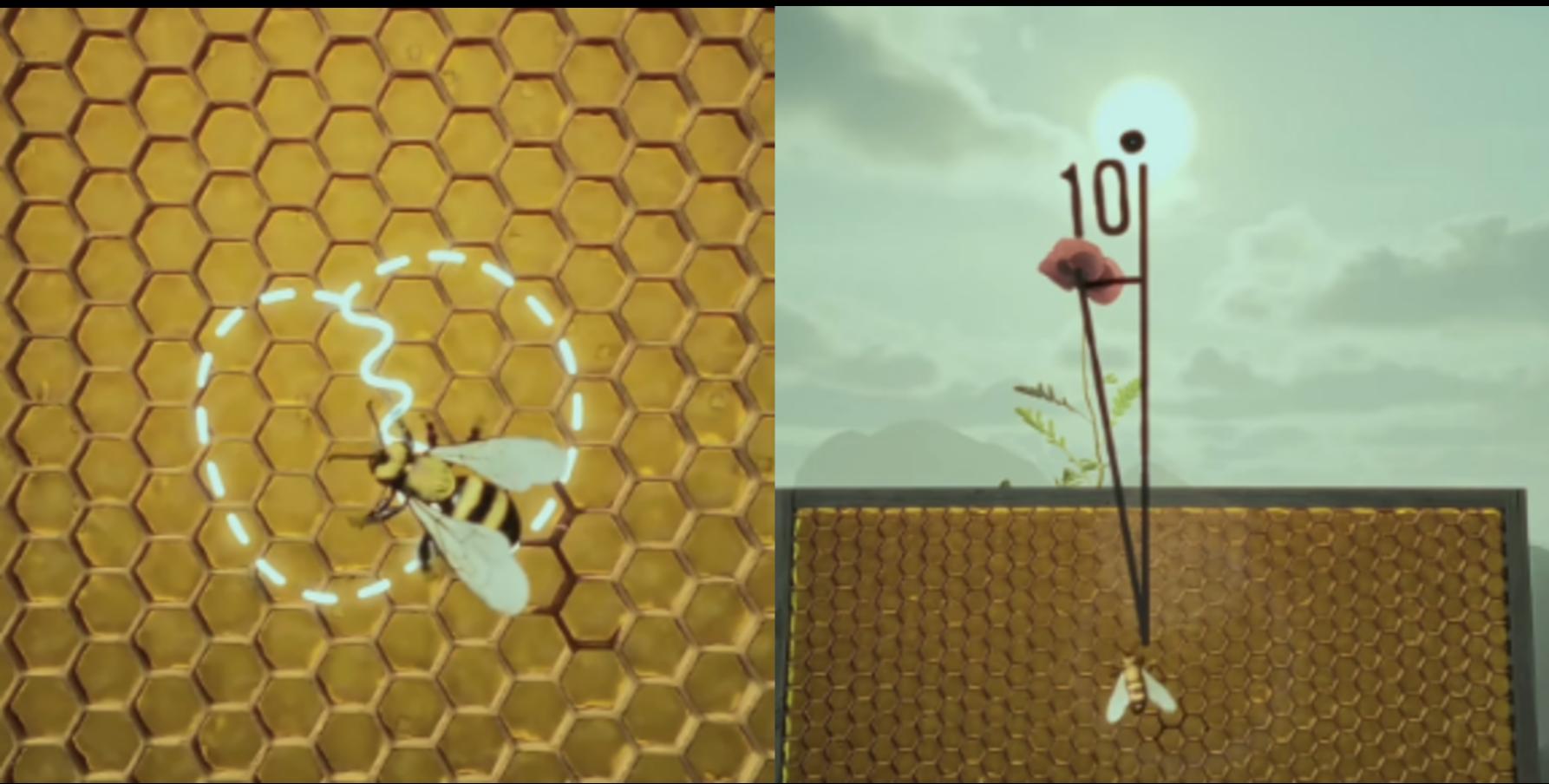

Рис. 11,12. Эксперимент с нектаром.

То есть, помимо того, что пчёлы понимают друг друга, так они способны ещё и учиться у человека, «одетого» в костюм пчелы. Но зачем же всë это? Дело в том, что такой навык позволяет пчёлам выживать в своём сложном обществе.

Вот есть же рабочие пчёлы, которым необходимо доставлять пыльцу, а есть разведчики, которые источник этой пыльцу и и находят. И когда пчела его нашла, то с ноги врывается в улей и на общем пчёл ином собрании всеми силами показывает насколько хорошее же место она нашла, как в игре в крокодила, где жестами нужно было показывать задуманное животное и т.д., но тут пчела своим танцем показывает насколько далеко, относительно чего и насколько же крутую поляну она нашла. И как же это можно понять? Всë очень просто, стоит лишь присмотреться внимательнее. Сейчас я научу вас понимать язык пчёл.

Сначала, пчела делает движение по душе, доходит до середины и совершает движение вперёд с интенсивным движением брюшка, доходит до конца и снова повторяет движение по дуге, но уже в обратную сторону, вырисовывается как-бы восьмёрку. И вот – самоё интересное. Что же это значит? Во-первых, весь этот танец происходит под углом относительно самого яркого ориентира – Солнца. В нашем случае отклонение идёт на 10 градусов. Во-вторых, чем дольше совершается проходит посередине, тем дольше лететь до поляны, где 1 секунда танца примерно 1 километр. Ну и наконец, чем чаще она выполняет это движение и чем интенсивнее движет брюшком, тем более классное поле она нашла. Разумеется, язык танцев гораздо сложнее языка феромонов, но в нём гораздо больше слов и та же пчела может сказать гораздо больше, того же муравья [2].

Да… это конечно всë чудесно, но как же пчела поймёт, что уже долетела? Если говорить простым языком, то это, как если бы мы, сидя в поезде, считали проеханную дорогу по стоящим за окном столбам. Такое понятие называется Оптическим Потоком. Пчёлы определяют расстояние по тому, как быстро проносятся объекты пол ними. К слову, как часто вы видели, чтобы пчёлы врезались прямо в стекло и отражающие поверхности? Странный вопрос, признаю, однако важный для понимая, что я хочу донести. Пчёлы при виде зеркала не понимают какое расстояние они пролетают, от чего спускаются всë ниже и ниже, покуда не разбиваются о пол.

Да… это конечно всë чудесно, но как же пчела поймёт, что уже долетела? Если говорить простым языком, то это, как если бы мы, сидя в поезде, считали проеханную дорогу по стоящим за окном столбам. Такое понятие называется Оптическим Потоком. Пчёлы определяют расстояние по тому, как быстро проносятся объекты пол ними. К слову, как часто вы видели, чтобы пчёлы врезались прямо в стекло и отражающие поверхности? Странный вопрос, признаю, однако важный для понимая, что я хочу донести. Пчёлы при виде зеркала не понимают какое расстояние они пролетают, от чего спускаются всë ниже и ниже, покуда не разбиваются о пол.

Рис. 12,13. Ориентирование пчел.

Именно поэтому они тонут, когда летят над стоячей водой. Это такая же ошибка алгоритма, как круги смерти муравьёв, что говорит и о наличии этого алгоритма. И человек смог его понять тоже, а потому вот вам три основных правила для перемещения в слаженном рое: не врезаться в других пчёл, лететь туда, куда договаривались и держись центра Роя. Благодаря этому алгоритму, человек сумел разработать универсальных Дронов, чей полёт осуществляется благодаря такому поведенческому алгоритму. Также, благодаря нему сотни птиц слетаются в сложенные стаи, создавая тысячи мурмураций на земле, косяки рыб плывут вместе и путают хищников, поскольку таковые не способны сориентироваться и сосредоточиться на одной цели, и именно из-за этого табуны оленей собираются в круговорот, ставя самых старых и слабых в центре, а сами бегая вокруг относительно центра, также запутывая хищников [3].

Рис. 14,15. Примеры фигур, созданные животными.

Резюмируем. Слизевик – строил железные дороги, муравьи – решали задачи, на решение которых не способен суперкомпьютер, а пчёлы выступают на собраниях и общаются по средству танцев. Так какой же из этих интеллектов самый мощный? Перефразирую: что больше влияет на способности роевого интеллекта?

Вот знаете… чем меньше детали конструктора – тем более сложную фигуру можно собрать. Чем меньше транзисторы, тем больше из можно запихать в Чип. Этот же метод работает и в биологии.

Присмотритесь к своим зубам. Если на них есть жёлтый налёт, то по всей видимости один роевой интеллект уже живёт прямо в вашей ротовой полости, осознал свои размеры и активно терраформирует своё окружение. Это – так называемая биопленка состоит из миллиона живых бактерий, что покрыли собой всю область зубов для удобства по разложения эмали и начала разложения зуба, что вызывает кариес. Вот он – самый совершенный роевой интеллект, поскольку он самый многочисленный и состоит из самых мелких существ мира. Разум Бактерий.

1.4. Роевой интеллект бактерий

Бактерии, когда их становится достаточно много, буквально чувствуют свою численность. Это называется чувством кворума. Кворум – минимальное количество участников, для принятия решений. Так вот, именно чувство кворума позволяет бактериям объединятся в огромный по численности роевой интеллект. Возьмём в пример Vibrio Fisheri – это бактерия, которая чувствуя свою численность (100 млрд на 1 мл) дружно начинают светиться всей колонией. Этим пользуется один занятный вид кальмаров, что разводят этих бактерий по всему своему телу, способны регулировать их яркость и используют их для охоты. Конкретно чтобы сливаться с поверхностью над толщей воды, а регулировка происходит за счёт разного количества предоставленной еды. Еда в принципе является самым главным стимулом для бактерии или какого-либо другого живого существа, ради которой они пойдут практически на всë. Дайте им достаточно времени и бактерии поглотить что и кого угодно [5].

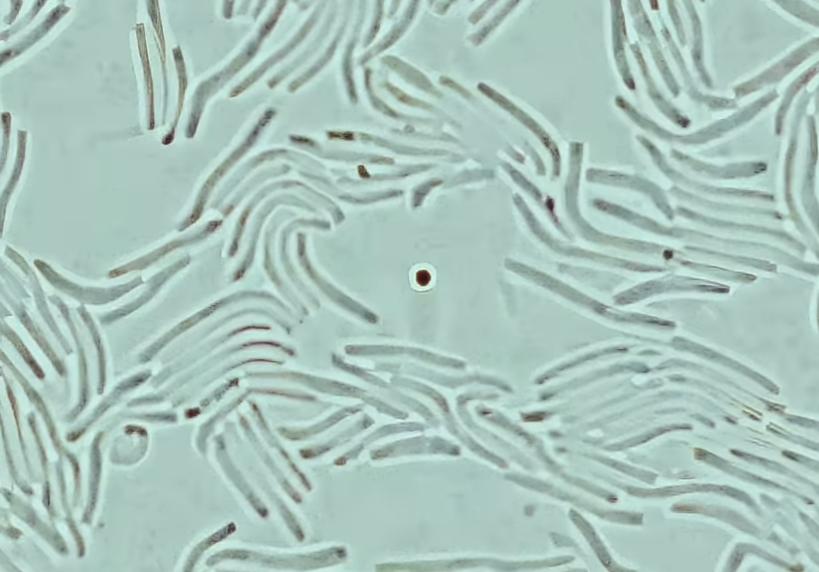

Как например эти Миксобактении, что при охоте собираются вместе биопленка, прозванную волчьей стаей.

Как например эти Миксобактении, что при охоте собираются вместе биопленка, прозванную волчьей стаей.

Рис. 16,17. Пленка бактерий.

Данная «стая» способно несладко разнести и большую по численности колонию кишечной палочки. Ну, а когда еда заканчивается на своей поверхности они образуют грибочки, хранящиеся внутри потомство.

То есть, нападают слаженно как муравьи, заботятся о потомстве как слизевик, терраформируют окружением под себя как термиты. Однако основное их преимущество в количестве. Можете хоть сейчас встать на весы и смело отнять от веса два три килограмма и это всë будут бактерии. Не до конца осознаёте их численность? Понимаю. Тогда вот как скажу – их больше чем ваших собственных клеток во всëм организме. И большая их часть оседает в кишечнике, где они благополучно помогают в процессе пищеварения. Но что же они берут взамен, ведь, казалось бы, такая важная для организма функция как питание. Вот и учёные задались этим вопросом и провели эксперимент. Было взято две группы мух, которые имели разное питания из-за чего у одной группы было больше лактобактерий, а у второй группы наоборот. И вот когда их выпустили спарится, мухи разлетелись по двум группам, не желая спариваться друг с другом. Но стоило их покормил одинакого, как они тут сцепились друг с другом. Что де это было? Неужели бактерии в кишечнике напрямую контролировали самое важное чувство в жизни мух – размножение. Так… А если они способны влиять так на мух, то в теории способны и на человека?! Ммм… у учёных есть лишь теории, мол разные бактерии способны по-разному влиять на ментальные способности человека, а возможно и вовсе вызывать депрессию [5].

Сейчас мы поймëм не только, какой роевой интеллект у бактерий, но и как он возникает. Однажды в 1988 году один занимательный биолог Ричард Ленски начал свой занимательный эксперимент, который через 36 лет сделает его одним из самых обсуждаемых в научных кругах человеком. Ричард поместил в 12 колб по 12 бактерий кишечной палочки и все те 36 лет кормил из глюкозы, а чтобы те не умерли от перенаселения, часть он нещадно уничтожал 1 к 100. И чтобы понять всей сути, нужно понять, что на смену поколения человеку ну нужно 20 лет, а вот бактериям в колбах нужно было около часа. В результате в 12 колбах сменилось около 74 тысяч поколений. Через каждые 500 поколений Ричард замораживал часть бактерий, чтобы в будущем сравнить их с потомками. И так продолжалось 36 лет, день ото дня одна и та же рутина по кормлению и отсеиванию бактерий, пока одна из колб не помутнела. Ричи сначала подумал, что это загрязнение, однако после его открытия о нём заговорили во всех научных кругах. Вода помутнела из-за того, что бактерий стало так много, что они перестали пропускать часть солнечного света, а всë потому, что одна бактерия в какой-то момент поняла, что субстрат натрия, в котором они плавают можно есть. И понеслась! Она тут же передала этот дар остальным окружающим бактериям. И тут мы подошли к устройству интеллекта, работающее в два шага: первое:

Всегда размножайся, так чтобы хотя бы один из триллиона имел мутацию

Второе – не жадничай и как только получил мутацию тут же передавал другому путём горизонтальной передачи (то есть только в своëм поколении).

Те бактерии что не сумели научиться есть субстрат начали подъедать отходы тех, кто умел и так в колбе зародилась своя уникальная экосистема, где одни подъедают за другими. Это и есть Эволюция. Возможно долгая, но крайне и крайне успешно выполняющее свои задачи. Именно она позволяет бактериям совместно создавать целые общества и экосистемы. Она позволяет муравьям строить мосты, амёбам объединяться в слезивика, а пчёлам летать слаженным роем. И для этого не нужны какие-то внешние факторы, по типу падения метеорита… Эволюция идёт везде и всегда

Заключение

Эволюция – вот что есть самый развитый и огромный роевой интеллект. Есть, что позволяет самым маленьким и глупым существам превращаться в огромные суперкомпьютеры, способные на выполнения сложных задач. Роевой Интеллект – это не просто поведение определённых видов, это нечто что заложено от природы всем живым существам, которые способны взаимодействовать. Роевой Интеллект, Разум Роя и иные эпитеты – это нечто, что уже стало природной стихией нашей планеты, а против стихии и матушки природу не попрëшь. Ну, а мы теперь с вами понимаем, что часто выгоднее быть не большим, а маленьким, не сложным, а многочисленным. Возможно прямо сейчас мы с вами, люди, являемся неосознанно часть этого огромного роевого интеллекта, являясь частями своего социума. Ведь мы ведём себя как слаженной организм, да не похожий на каждого отдельного индивида, но способен исследовать этот мир и запускать ракеты в космос.

Список использованных источников

1. Саймон Д. Алгоритмы эволюционной оптимизации. — М.: ДМК Пресс, 2020. — 940 с.

2. Миллер, П. Роевой интеллект: Муравьи, пчелы и птицы способны многому нас научить// National Geographic Россия. — 2007. — № 8. — С. 88—107.

3. https://academic.oup.com/?login=false (дата обращения 31.10.2024)

4. https://www.quantamagazine.org/ (дата обращения 31.10.2024)

5. https://journals.biologists.com/journals (дата обращения 31.10.2024)

Рис. 2. Сравнение построенных карт метро

Рис. 2. Сравнение построенных карт метро

Так вот…Как же заставить муравья решать задачу Коммивояжёра? А для того всего лишь нужна капелька вкуснейшего сиропа. Около муравейника расположено несколько капель сиропа и вот – один муравей разведчик пошёл за сиропом, оставляя позади себя след и, забрав кусочек сладости, возвращается обратно. И вот уже дружной колонной муравьи идут по натоптанной дорожке, полной запаха, однако каждый из этих муравьëв слегка отклонялся от курса, понемногу сокращая путь, со временем сократив его до минимума [4].

Так вот…Как же заставить муравья решать задачу Коммивояжёра? А для того всего лишь нужна капелька вкуснейшего сиропа. Около муравейника расположено несколько капель сиропа и вот – один муравей разведчик пошёл за сиропом, оставляя позади себя след и, забрав кусочек сладости, возвращается обратно. И вот уже дружной колонной муравьи идут по натоптанной дорожке, полной запаха, однако каждый из этих муравьëв слегка отклонялся от курса, понемногу сокращая путь, со временем сократив его до минимума [4].

гибели колоний.

гибели колоний.

Рис. 10. Наскальный рисунок.

Рис. 10. Наскальный рисунок.

Да… это конечно всë чудесно, но как же пчела поймёт, что уже долетела? Если говорить простым языком, то это, как если бы мы, сидя в поезде, считали проеханную дорогу по стоящим за окном столбам. Такое понятие называется Оптическим Потоком. Пчёлы определяют расстояние по тому, как быстро проносятся объекты пол ними. К слову, как часто вы видели, чтобы пчёлы врезались прямо в стекло и отражающие поверхности? Странный вопрос, признаю, однако важный для понимая, что я хочу донести. Пчёлы при виде зеркала не понимают какое расстояние они пролетают, от чего спускаются всë ниже и ниже, покуда не разбиваются о пол.

Да… это конечно всë чудесно, но как же пчела поймёт, что уже долетела? Если говорить простым языком, то это, как если бы мы, сидя в поезде, считали проеханную дорогу по стоящим за окном столбам. Такое понятие называется Оптическим Потоком. Пчёлы определяют расстояние по тому, как быстро проносятся объекты пол ними. К слову, как часто вы видели, чтобы пчёлы врезались прямо в стекло и отражающие поверхности? Странный вопрос, признаю, однако важный для понимая, что я хочу донести. Пчёлы при виде зеркала не понимают какое расстояние они пролетают, от чего спускаются всë ниже и ниже, покуда не разбиваются о пол.

Как например эти Миксобактении, что при охоте собираются вместе биопленка, прозванную волчьей стаей.

Как например эти Миксобактении, что при охоте собираются вместе биопленка, прозванную волчьей стаей.