Кыштымский филиал ГБПОУ «Миасский медицинский колледж»

Научно-исследовательская работа студентов

Тема: «Основные модели взаимоотношений врачей и пациентов. Этика профессионального взаимодействия в медицине и научной деятельности».

Выполнили:

студенты 203-ф группы

Белканова С.М.

Алдерханова А.Э.

Руководитель:

Куц Е.Г.

г.Кыштым 2023г.

Содержание

Введение…………………………………………..…………………………….…………............стр.3

Модели взаимоотношения врач-пациент …………………………………….стр.5

Этика профессионального взаимодействия в медицине и научной деятельности …………………………………………….. ………………………………….стр.9

Методы исследования………………..………………………………………...……..стр.11

Заключение…………………………...………………………………………………………стр.14

Список литературы…………………………………………………….....................стр.16

Введение

План работы: Найти способ, как прийти к наилучшей модели взаимоотношений.

Актуальность темы: На протяжении многих лет медицинское сообщество выработало ряд этических критериев и правил, которые необходимо соблюдать врачу при оказании медицинской помощи пациенту. Рассмотрим три основных правила: правило справедливости, правило правдивости, правило конфиденциальности и правило информированного согласия. В последнее время наблюдается сдвиг в сторону информационной модели взаимоотношения врача и пациента, что, в первую очередь, связано с постепенным отходом от административно-правового подхода в сфере здравоохранения в пользу гражданско-правового. В заключении обратим внимание, что развитие новых медицинских технологий приводит к тому, что сегодня взаимоотношения врача и пациента претерпевают существенные изменения. Если раньше пациент просто вверял врачу решение вопросов о своём лечении и даже жизни, то теперь он всё чаще требует информацию о том, что ему предлагается в этом плане.

Цель исследования: Изучение модели взаимоотношений пациентов и врачей.

Задачи:

1. Определить устремление врача к соблюдению интересов и блага пациента, как фактор врачебного профессионализма;

2.Обеспечить защиту личности врача и пациента от влияния возможных негативных тенденций на их взаимоотношения.

3. Защитить права и пациента, и врача. Установить между ними правильные отношения.

4.Выявить истинную модель взаимоотношений.

Гипотеза:

Если врач будет относиться к пациенту внимательно и прислушиваться к жалобам пациента, то любое заболевание будет возможно обнаружить на ранних стадиях развития. Если пациент будет прислушиваться и следовать рекомендациям врача, то вероятность возникновения осложнений снизится. Если роль врача заменится ролью компетентного эксперта-профессионала, информирующего пациента о состоянии его здоровья, пользе и риске возможных вмешательств, то доверие со стороны пациента возрастет.

Объект исследования: Взаимоотношения врачей и пациентов.

Предмет исследования: Модели взаимоотношений между врачом и пациентом.

Модели взаимоотношения врач-пациент по Роберту Витчу .

Модели общения – это концептуальные модели, которые используются для объяснения процесса общения человека. Модели являются визуальным представлением процесса общения.

По мнению С.Г. Стеценко, существуют следующие модели взаимоотношений врача и пациента:

– патерналистская (врач дает указание больному поступить именно так, а не иначе);

– либеральная (врач сообщает больному информацию о заболевании, оставляя за пациентом право выбора конкретного метода лечения);

– технологическая (врач и больной ориентируются на показания диагностической аппаратуры);

– интерпретационная (врач беседует с больным, разъясняя суть заболевания пациента).

Патерналистская модель предполагает, что врач, тщательно исследовав состояние больного, устанавливает наиболее приемлемое для каждой конкретной ситуации лечение, направленное на полное выздоровление. Последнее слово в выборе мер лечения остается за врачом. Подразумевается, что больной может быть не согласен с назначенными процедурами, однако он не вполне компетентен в этом вопросе и впоследствии поймет правильность выбора, сделанного врачом, то есть при расхождении мнения пациента с объективными медицинскими показаниями предпочтение отдается последним. В рассматриваемой модели врач действует как опекун (отец), обеспечивая наиболее адекватное, с его точки зрения, лечение. Автономия больного сводится к его согласию с врачебным усмотрением.

Как видно, патерналистская модель заложена в отношения между пациентом и врачом рядом факторов: среди них наличие у врача специальных познаний и уже опоминавшаяся зависимость пациента от врача и страх перед ним вследствие наличия у врача права распоряжаться здоровьем пациента.

Поэтому отношения, где врач повелевает, особенно, в низко культурном, необразованном обществе прошлых столетий, когда образование и культура врача сильно отличались от целых слоев общества, были естественными просто потому, что пациент не мог понять сложных умозаключений врача. Отсюда панибратское обращений к пациенту на «ты», с помощью которого врачи становились для пациента «отцами», рассчитывая, что каждое их слово будет услышано и исполнено с сыновьей или дочерней преданностью и верой.

Сейчас ситуация (быстрый рост образованности, либерализации и эмансипации в обществе) изменилась с такой скоростью, что врачебное сообщество не успело отреагировать на это созданием новой устойчивой модели взаимоотношений между медицинским персоналом и пациентом. Очевидно, что патерналистская модель в отношении человека, который нередко более образован в целом, чем врач, не может быть приемлемой. Более того, она начинает «играть» не за врача, а против него, поскольку достигает результата, прямо противоположного и желаемому, и имевшемуся прежде, – отрицание врача и недоверие к нему, поскольку то же самое «ты», сказанное незнакомым человеком, пусть даже он и врач, ставит его в положение нарушителя канонов элементарной этики, созданной современным обществом.

Технологическая модель отношений, где врач фактически не общается с пациентом, является разновидностью патерналистской модели, поскольку ожидать, что пациент разбирается в показаниях аппаратуры в той же степени, как и врач, неверно. Если допустить, что это так, то врач становится просто не нужен. То, что тенденция к этой модели существует за рубежом, вызвано сложными процессами стандартизации и технологическим рывком, но это не означает, что врач не участвует в процессах диагностики и лечения. Интерпретация полученных данных требует от врача больших знаний, а необходимость разъяснить пациенту, что с ним происходит, становится только сложнее из-за количества получаемых данных. В любом случае, в этой модели неясно, кто принимает решение – врач или пациент, а в процессе принятия решения ориентироваться на показания аппаратуры должны и пациент (в меру своих знаний и в меру разъяснений врача), и врач.

В соответствии с информационной моделью (ее можно объединить с «либеральной») врач обязан предоставить пациенту всю существенную информацию, касающуюся заболевания. Пациент самостоятельно осуществляет выбор лечения, которому врач должен последовать, несмотря на вероятность некоторой необъективности больного. Именно на пациента, в конечном счете, возлагается ответственность за выбор лечения. Таким образом, концепция автономии больного по этой модели заключается в контроле за формированием врачебного решения.

Много общего с этой моделью имеет интерпретационная модель, которая также предполагает обязанность врача, как можно более полно интерпретировать для больного информацию о состоянии его здоровья, риске и пользе возможных вмешательств.

Характерной чертой этой модели является активная роль врача, который не должен навязывать пациенту свою точку зрения, но приложить все усилия, чтобы выбор пал на единственно разумное решение. Врач в данном случае является советчиком, снабжающим больного необходимой информацией, разъясняющим, почему именно это, а не какое-либо иное медицинское вмешательство наиболее полно удовлетворяет запросы больного.

Последняя из моделей – совещательная. Она имеет ряд общих черт с интерпретационной. Врач в совещательной модели действует как друг или учитель, вовлекая пациента в диалог для выявления лучшего способа действия. Он разъясняет пациенту все возможные варианты лечения и один из них, являющийся, по мнению специалиста, наиболее подходящим. Концепция автономной воли больного заключается в том, что он имеет возможность выбора метода лечения на основе детального суждения с врачом всех альтернативных вариантов и определение оптимального.

Этика профессионального взаимодействия в медицине и научной деятельности.

Профессиональное взаимодействие – это отношения между врачами-коллегами, врачами и средним медицинским персоналом, которые возникают при исполнении профессиональных обязанностей. И здесь существует правила, основанные на принципах коллегиальности и корпоративности.

Коллегиальность в медицине – это форма коллективного участия в принятии решений, основанная на равноправие профессионального статуса и признании профессионального авторитета.

Корпоративность в медицине – это тип профессиональной культуры, основанной на осознание своих групповых интересов.

Правила профессионального взаимодействия в медицине были заложены еще Гиппократом. В Клятве дается обещание ученика учителю, научившему его врачебному мастерству: «...почитать научившего меня наравне с родителями, делиться с ним своим достатком и в случае надобности помогать ему в нуждах; его потомство считать своими братьями, и его искусство, если они захотят его изучать, преподавать им безвозмездно и без всякого договора», это аналог современного правила уважительного и почтительного отношения к своим учителям, элемент коллегиальности. В Клятве говориться, что «наставления, устные уроки и все остальное в учении сообщать своим сыновьям, сыновьям своего учителя и ученикам, связанным обязательством и клятвой по закону медицинскому, но никому другому», тем самым формируется медицинская корпорация, члены которой связаны между собой обязательствами.

В 1803 году Персиваль опубликовал книгу «Медицинская этика», где впервые сформулировал правила профессиональных взаимоотношений: медики хранители чести друг друга, нельзя рассказывать о происшествиях в больнице, нельзя вмешиваться в назначения другого врача, нельзя понижать авторитет другого врача перед пациентом. Этика Персиваля – корпоративная, интересы корпорации превыше всего.

Несколько иная традиция закрепилась в России. В России вплоть до революции 1917г. врачи давали «Факультетское обещание», под которым ставили подпись. В нем кратко и четко давалось понятие долга врача перед больным, медицинским миром и обществом. В «Обещаниях» были, в частности, такие слова: «Обещаю быть справедливым к своим сотоварищам-врачам и не оскорблять их личности; однако же, если бы того потребовала польза больного, говорить правду прямо и без лицеприятия».

В современной Клятве врача России закрепляются правила: «Хранить благодарность и уважение к своим учителям, быть требовательным и справедливым к своим ученикам, способствовать их профессиональному росту; доброжелательно относиться к коллегам, обращаться к ним за помощью и советом, если этого требуют интересы больного, и самому никогда не отказывать коллегам в помощи и совете; постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство, беречь и развивать благородные традиции медицины».

Методы исследования.

1.Метод наблюдения

2.Социологический метод

3.Статистический метод

4.Логический метод

5.Анкетирование

Содержание проделанной работы:

1)Выявили задачи, которые необходимы для развития данной темы

2)Провели анализ ЦА (возраст)

3)Составили анкетирование (вопросы представлены на слайде)

4)Преобразили данные проведенного опроса в статистику

5)Сделали заключение.

На базе ГБУЗ ГБ им. А.П.Силаева г.Кыштыма поликлиники№1 , в течении 10 месяцев -было опрошено 160 человек, в среднем которые, обращаются за помощью раз в год. Возраст опрошенных составляет от 19 до 40 лет.

Анкета

1. Ваш возраст______________

2. Как часто вы обращаетесь к врачам за медпомощью?

⁃ не обращаюсь

⁃ раз в год

⁃ каждый месяц

⁃ свой ответ:

3. удовлетворены ли вы оказаний мед. помощью?

-нет

-да

4. Удовлетворены ли вы отношением врача к вам?

-нет

-да

5. Прислушиваетесь ли вы к советам и назначениям врача?

-да

-нет

-частично

6. Уважительно ли вы относитесь к врачу?

-нет

-да

7. Обратились ли бы вы к этому врачу снова?

-нет

-да

8. Рекомендовали бы Вы данного врача Вашим друзьям и родственникам?

-нет

-да

9.Если нет, то по какой причине?_____________________________

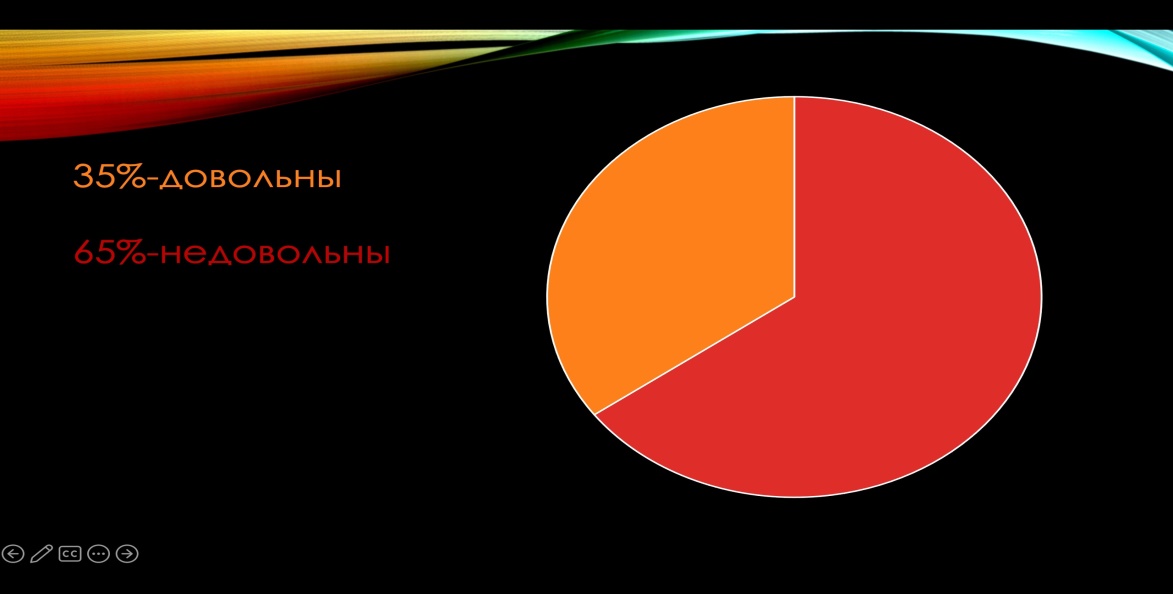

Рис.1

-35% удовлетворены оказанной медицинской помощью и отношением врача.

65%-недовольны.

Причинами которых являются:

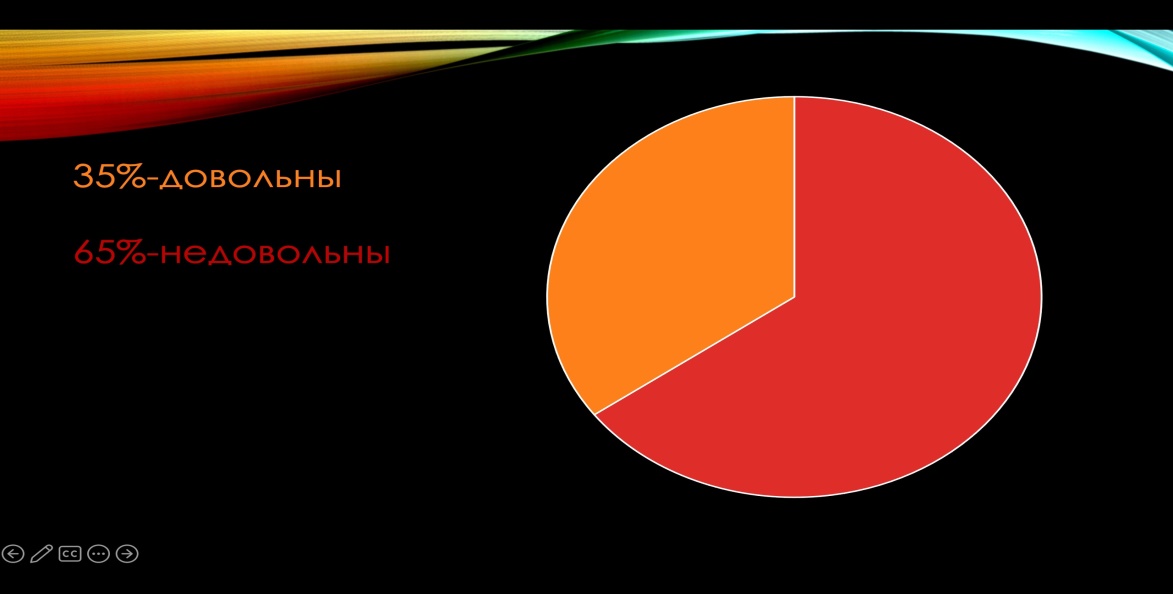

Рис.2

25%- грубость со стороны медицинского персонала

5%-недоверие со стороны пациента

35%- некомпетентность медицинского персонала.

Заключение.

Между тем, следует полагать, что наиболее верной базовой моделью среди описанных является совещательная, поскольку врач не должен утрачивать своего мнения в отношении диагнозов пациентов и методов его лечения: это противоестественно! Желание пациента лечиться у врача наперекор его мнению не принесет положительного результата, превратив врача в циника и некий безвольный придаток медицинских познаний.

Поэтому самой верной моделью, на наш взгляд, следует считать договорную (или партнерскую), которая, будучи основана на совещательной, приводит к договоренности врача и пациента действовать совместно, объединив свои усилия, волю и знания для борьбы с болезнью.

С другой стороны, если такая договоренность не достигнута, то как лечить и лечиться? Ведь доверие к врачу – не менее 50 % успеха лечения.

В этом смысле важным элементом становится культура пациента, о которой частично мы уже говорили выше. Ведь если пациент идет против мнения врача и не способен при этом объяснить, почему он это делает, врач лишается возможности правильного выбора, что почти наверняка не лучшим образом скажется на результате лечения. Пациенты – граждане с разным уровнем культуры. В этом чуть ли не основная сложность врачебной профессии. Для какого-то пациента с низким уровнем культуры и образования жизненно важно сохранить патерналистскую модель, а с кем-то нужно договориться о рисках.

В заключении обратим внимание, что развитие новых медицинских технологий приводит к тому, что сегодня взаимоотношения врача и пациента претерпевают существенные изменения. Если раньше пациент просто вверял врачу решение вопросов о своём лечении и даже жизни, то теперь он всё чаще требует информацию о том, что ему предлагается в этом плане.

В современной Клятве врача России закрепляются правила: «хранить благодарность и уважение к своим учителям, быть требовательным и справедливым к своим ученикам, способствовать их профессиональному росту; доброжелательно относиться к коллегам, обращаться к ним за помощью и советом, если этого требуют интересы больного, и самому никогда не отказывать коллегам в помощи и совете; постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство, беречь и развивать благородные традиции медицины».

Список литературы.

Федотов Д.Д. Врач - больной/ Л.А. Богданович, Д.Д. Федотов - Вопросы психогигиены «Медицина», 1971. с 81-91

Зильбер А.П. Модели взаимоотношений врач-больной / А.П. Зильбер. Этюды медицинского права и этики - М.:МЕДпресс-информ, 2008. с 29-32

Телешевская М.Э. Глазами больного/ М.Э. Телешевская - К.: Здоровье, 1985. с 71-94

Кожевников А.Д. Искусство общения с больным/Клиническая медицина - 2002; №4; с 65-69

Лещинский Л.А. Врач и больной / Л.А. Лещинский Деонтология в практике терапевта - М.:Медицина, 1989. с 29-151

Иванюшкин А.Я., В.Н. Игнатьев, Р.В. Коротких и др. - Введение в биоэтику - И.: «Открытое общество» 1998. с 53-76