Новгородская земля

Белякова Валентина Викторовна

учитель истории

МБОУСШ№24

г.Дзержинск

1.Галицкое княжество достигло своего наивысшего расцвета в правление князя:

А)Юрия Долгорукого Б)Романа Мстиславича

В)Даниила Романовича Г)Ярослава Осмомысла

2.Особенностью Галицко-Волынской земли было следующее: А)сильная власть князя

Б)жестокая борьба между князьями и боярством

В)сильная власть родового боярства

3.Галицко-Волынское княжество находилось на ... бывшей Древней Руси: А)Северо-западе

Б)Юго-востоке В)Северо-востоке Г)Юго-западе

4.Укажите имя князя, объединившего Галицкое и Волынское княжества: А)Ярослав Осмомысл

Б)Даниил Романович В)Роман Мстиславич

5.Росту городов в Галицко-Волынской земле способствовали торговые пути, связывавшие Запад с северными землями. да или нет

Новгородская земля

Самым большим княжеством эпохи удельной раздробленности Руси была новгородская земля. Княжество процветало за счет развития торговли и ремесел, ведь Новгород, центр земли, был расположен на важнейших торговых путях. Новгород долгое время сохранял независимость от Киева и сумел сохранить свою самостоятельность.

Новгородская земля расположена на северо-западе Руси .

Отличается обилием болот и скудостью почвы.

Условия для земледелия - неблагоприятные.

Хлеб приходилось покупать, чаще всего - в Северо-Восточной Руси. Обширные лесные пространства, много пушного зверя .

Новгород расположен на р. Волхов, непосредственно на пути "Из варяг в греки" (Финский залив - Нева - Ладожское оз. - Волхов), это создавало благоприятные условия для развития торговли с Западной Европой .

Из вотчин бояре получали не только сельскохозяйственную продукцию, но также соль и продукты лесных и морских промыслов : пушнину, мед, воск, кожу, моржовую кость. Именно эти товары составляли основу новгородского экспорта (вывоз) в Западную Европу.

Новгород импортировал (ввоз) ткани, металлические изделия, предметы роскоши, а также сырье для ремесленного производства (в самой новгородской земле имелись в достатке лишь дерево и строительный камень.

Отсутствие хороших пашенных земель привело к тому, что в Новгородской земле активно развивались ремесла . Среди промыслов выделялись: производство железа, рыболовство, охота, солеварение. Торговля же в основном осуществлялась с соседними регионами: Прибалтика, немецкие города, Волжская Булгария, Скандинавия.

Богатство и могущество бояр основывалось, таким образом, на землевладении и торговле.

Географические и природные условия Новгородской земли

способствовали развитию ремесла и торговли .

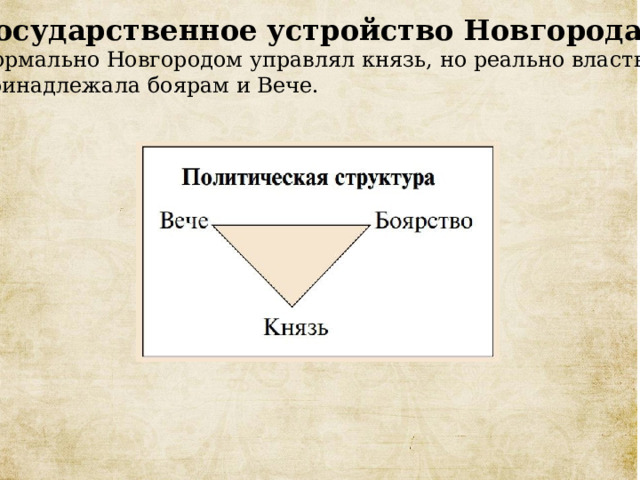

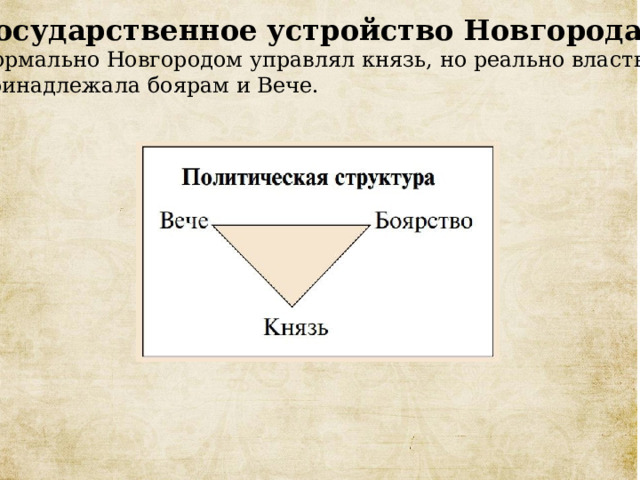

Государственное устройство Новгорода

Формально Новгородом управлял князь, но реально власть

принадлежала боярам и Вече.

Высший орган – вече. Новгородское вече состояло из 300 - 500 человек . Это соответствует числу боярских семей. В вече участвовало только мужское население, владельцы городских усадеб.

Функции вече:

1. принятие законов,

2. установление налогов,

3. рассмотрение вопросов внешней политики,

4. избрание высших должностных лиц – князя, посадника, архиепископа,

Фактически все решения принимал Совет господ (20-30 человек), а вече лишь голосовало за эти решения.

На общегородском вече назначались:

Князь - приглашался вместе с дружиной. Его резиденция находилась за городом. Главная задача - защита новгородской земли от внешней угрозы.

Посадник - глава городского управления. Его задачи - наблюдение за князем, суд в городах, управление городами. В подчинении имел старост улиц города.

Тысяцкий - глава городской администрации и городского ополчения (помощник посадника).Занимался управлением населением.

Архиепископ - глава новгородской церкви. Задачи - хранение архивов и казны, ответственность за внешние связи, наблюдение за торговлей, составление и сохранность летописей. Архиепископ утверждался московским митрополитом.

Князь занимал особе место в структуре управления Новгорода. С приглашаемым князем вече заключало "ряд" - договор . Князь, нарушивший ряд, мог быть изгнан. За 12-13 века князья в Новгороде менялись 58 раз !

С 1136 года он избирался из числа трёх представителей княжеских династий: владимирской, смоленской, черниговской.

Главное условие – невмешательство во внутренние дела Новгорода.

Полномочия князя:

1. возглавлял вооружённые силы в случае войны,

2. ведал делами обороны города,

3. на его имя поступала дань, так как он считался верховным собственником новгородской земли,

4. выполнял (совместно с посадником и архиепископом) функции судьи.

Князь не мог:

вмешиваться в дела городского самоуправления,

назначать и отстранять от должности посадника и тысяцкого,

приобретать собственность в Новгороде,

покупать земли на окраинах новгородской территории,

не мог иметь резиденцию в Новгороде, только за его пределами.

Новгород никогда не пытался обойтись совсем без князя.

Князь был символом единства Новгорода с остальной Русью

Реальная власть в этом княжестве принадлежала боярству и купечеству.

Новгород состоял из двух сторон (Софийской и торговой ), делившихся на концы, а концы на улицы. Первоначально концов было три

(Славенский, Наревский, Людин), позднее - пять. (Загородский и Плотницкий).

На метах исполнительная власть принадлежала

кончанским и уличанским старостам

Наибольшие судебные полномочия принадлежали архиепископу (владыке), который избирался на вече, а затем утверждался киевским митрополитом.

Полномочия владыки (епископа, архиепископа):

вместе с посадником контролировал государственную казну,

выполнял функции нотариуса по крупным сделкам,

хранил государственную печать и эталоны мер и весов,

возглавлял церковный суд,

ведал государственными землями,

участвовал в руководстве внешней политикой,

вместе с посадником скреплял своей печатью международные договоры Новгорода,

представлял новгородцев на переговорах с русскими князьями,

наблюдал за торговыми мерами,

имел собственный полк.

Частично судебные функции принадлежали и посаднику с князем.

Культура

Новгород - один из крупнейших городов своего времени. Не случайно его часто называют Господин Великий Новгород. В центре города располагался Софийский собор. Мостовые в городе были мощеными бревнами и постоянно обновлялись, построен водопровод. Сам город был окружен рвом и деревянными стенами. В городе практиковалось деревянное и каменное строительство. Каменными возводились, как правило, церкви и храмы, одна из функций которых была - хранение денег.

Создавались летописи, сказки, былины. Летописи уделяют внимание городским событиям: волнениям, пожарам, стихийным бедствиям, ценам на хлеб.

Большое внимание уделяется иконописи.

Развивалась архитектура с фресковой живописью. Живописи присуща простота линий и красок.

Софийский собор

Церковь Спаса Преображения

Храм Спаса , постройки ХII века. Внешний вид его отличается простотой и в то же время пластичностью. На гладких светлых стенах немного окон и простых лопаток. Их несимметричность делает церковь весьма живописной.

Домашнее задание

Учебник с. 115 - 122