Просмотр содержимого документа

«Объемно-пространственная композиция_часть 2»

Объемно-пространственная композиция_часть 2

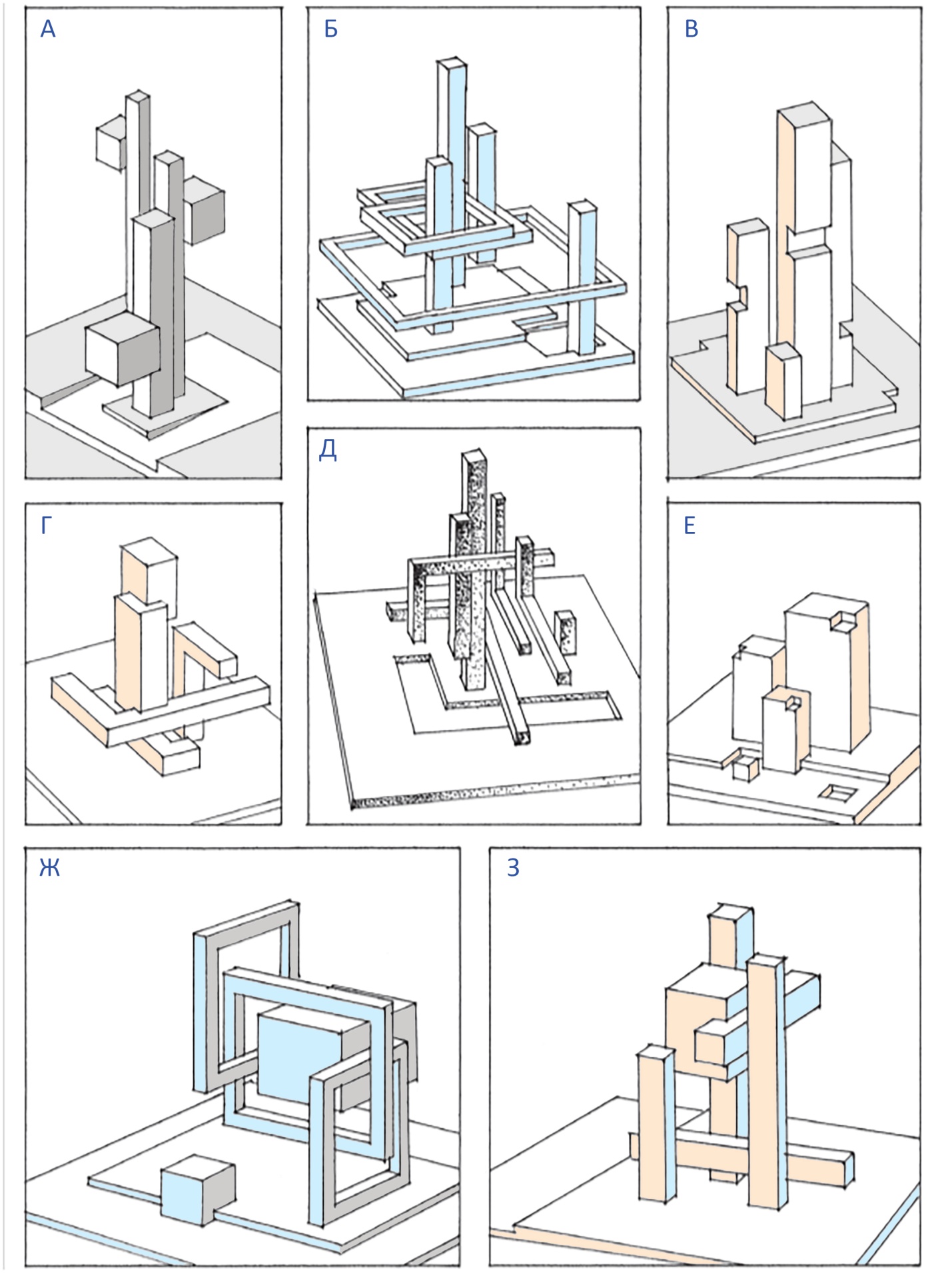

Построение композиции из объемов (параллелепипедов, плоскостей, стержней)

Объемная композиция создается в расчете на восприятие в основном со всех сторон. Один из характерных примеров объемной композиции показан на рис. 1 а. Архитектурная форма состоит из двух ясно «читаемых» групп элементов. Первая группа включает три стержня разных сечения и высоты, расставленных в плане словно по кругу и формирующих спиралеобразный ритмический порядок. Для создания более содержательной и выразительной системы соподчинения элементов композиции введена вторая группа форм – три куба, различающихся размерами и положением в пространстве и создающих другой ритмический строй. Два ритмических ряда форм пересекаются, образуя закономерно изменяющиеся сочетания их визуальных свойств. Так, самый малый куб располагается выше всего на самом высоком и узком стержне, а самый большой куб, наоборот, размещен ниже всего на самом коротком стержне, имеющем наибольшее сечение. Встречное сочетание изменяющихся свойств элементов способствует уравновешенности композиции. Для зрительного развития формы по всем трем координатам большое значение приобретает просторный квадратный подмакетник. Установка группы вертикальных стержней на своеобразный пьедестал посреди покатой поверхности основания подсказывает направление главного восприятия и положение кульминационного центра композиции (возле большого куба).

Большинство приведенных на рис. примеров на построение объемной композиции не содержат крупных параллелепипедов со значительной массой, а решены в виде системы стержней, рамок и угольников, которые равномерно развивают такой «пространственный объем» (поскольку в нем активно участвует пространство) по всем трем координатам. Композиционным мотивом, объединяющим привлеченные элементы, служит ритмическая закономерность в изменении их свойств.

В следующих моделях такую функцию выполняют: стойки и рамки, изменяющие величину и положение в пространстве; стержни и угольники, по-разному ориентированные в горизонтальной и вертикальной плоскостях; стойки различных сечения и высоты, имеющие дополнительную подсистему вырезок или накладок.

Главной частью указанных композиций является пространственный узел в месте сосредоточения или пересечения линейных элементов, расположенный в срединной части образовавшейся структуры.

Среди примеров на построение объемной композиции есть и такой, который характеризуется привлечением массивных элементов (рис. 1, е). Но все равно для создания единой и выразительной структуры потребовалось использовать ритмически изменяющуюся величину составляющих компонентов, положение их в пространстве, а также небольшие членения (в виде выемок) в углах параллелепипедов. В качестве кульминационного узла, бесспорно, выступает самый крупный параллелепипед, останавливающий ритмический ряд.

Следует отметить использование почти во всех работах членений поверхности оснований, выполненных в виде ступеней, пандусов, углублений. Они стали дополнительными элементами ритмического порядка, удобной точкой отсчета при формировании системы соподчинения элементов. Кроме того, именно мелкие членения подмакетника часто помогают выявить направления главного подхода к композиции, оптимальные точки их осмотра.

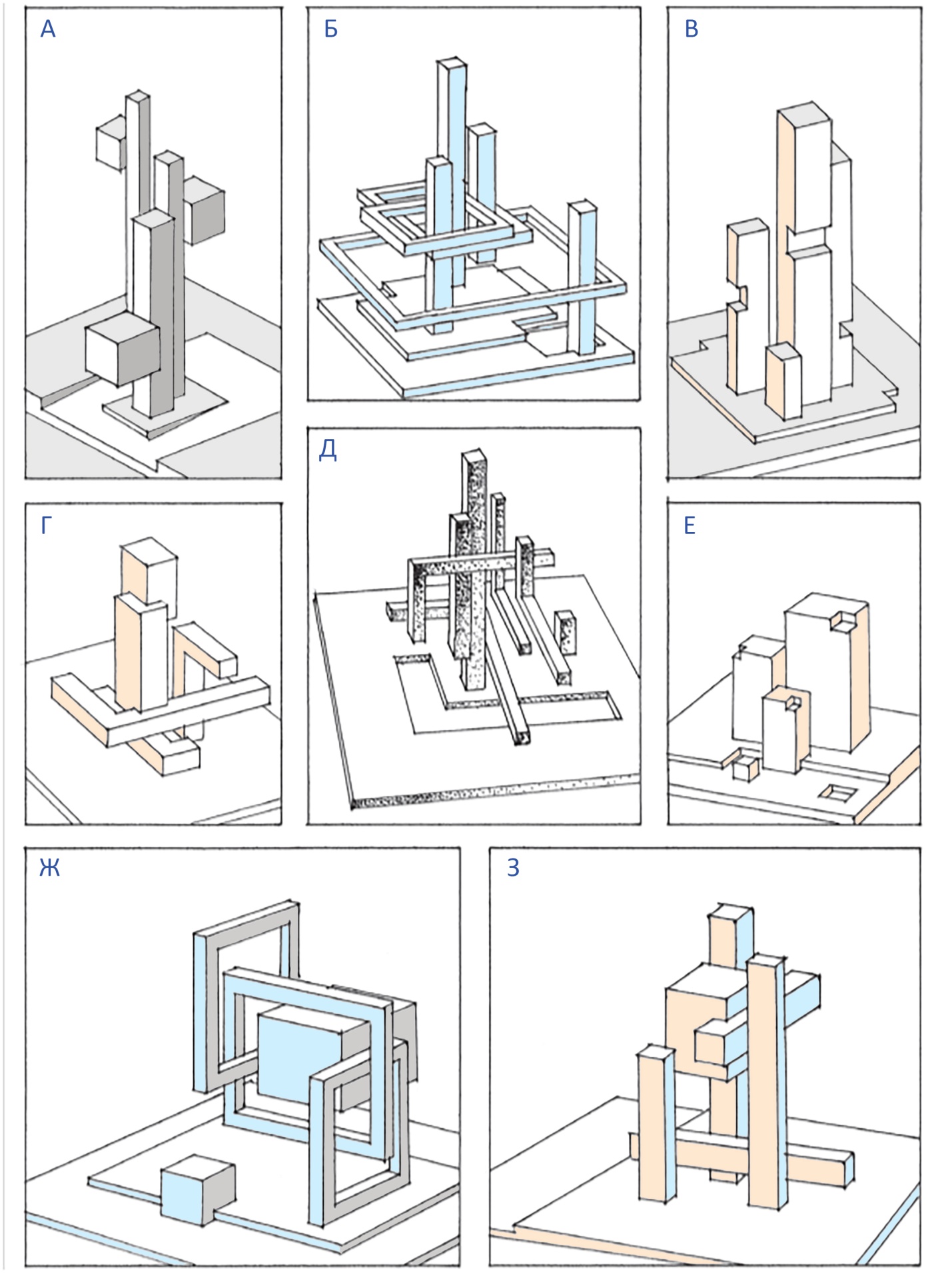

Работы, представленные на рис. 1, ж–з, демонстрируют иной подход к выбору выразительных средств и композиционных приемов. В них ритмический порядок рамок и стержней, различным образом размещенных в пространстве и имеющих разные размеры, противопоставлен введенной в структуру крупной кубической форме. Из-за контраста масс эта форма получает сильное композиционное звучание и оказывается способной зрительно координировать систему соподчинения архитектурных форм. Находясь в срединной части структуры, она становится ее композиционным центром.