Формирование у детей способности рассуждать, логически мыслить, делать выводы и умозаключения о свойствах объектов и процессов является одной из важных целей любого образовательного учреждения. Наблюдения за явлениями природы – один из наиболее эффективных способов достижения указанной цели. Наблюдения за природными явлениями позволяют углубить знания детей по многим разделам природоведения, приобрести навыки работы в природе, научиться сотрудничать друг с другом и взрослыми, а также развить память, наблюдательность, способность анализировать полученную информацию. Изучая природные явления, каждый ребенок ощущает значимость своей деятельности. Наблюдения за природными явлениями и живыми объектами (растениями и животными) способствует тесному общению ребенка с природой, что способствует улучшению физического здоровья и эмоциональной сферы. Немаловажный факт, что данный вид деятельности не требует сложного оборудования и больших финансовых затрат, не таит угрозу для здоровья, не предъявляет высоких требований к уровню научной подготовленности детей. Он может осуществляться в любое удобное для ДОУ время, не нарушая хода педагогического процесса и сетки занятий, не нуждаясь в специальных формах организации детского коллектива. Этот процесс дает большой простор для реализации основных принципов личностно-ориентированной педагогики, индивидуального подхода к детям. Каждый ребенок имеет возможность участвовать в работе в объеме, соответствующим его внутренним потребностям [1].

Систематически знакомить детей с природой начинают в первой и второй младших группах. В этом возрасте важно, чтобы у детей шло накопление знаний об отдельных объектах природы, о природном материале и его свойствах. Они получают первые знания об отличительных признаках сезонов. Младшие дошкольники должны понимать некоторые связи между явлениями природы: дует ветер – качаются деревья, светит солнце – становится теплее. Воспитатель учит малышей наблюдать за объектами и явлениями природы. Описывать наблюдаемое явление ребята должны, придерживаясь заданного плана. По ходу наблюдения воспитатель учит детей исследовательским навыкам. Очень важно приучить малышей рассказывать о результатах наблюдения. Задача воспитателя – формировать у ребят эмоционально-положительное, бережное отношение к природе (умение радоваться при виде цветка, птички, солнышка).

В средней группе представления детей о свойствах и качествах предметов неживой природы расширяются и конкретизируются. Воспитанники средней группы продолжают учиться наблюдать за объектами природы. Эта деятельность по сравнению с предыдущими группами усложняется. Детей учат принимать задачу наблюдения, они овладевают исследовательскими навыками, пытаются сравнивать, связно рассказывать о наблюдениях, делать выводы.

В старшей группе основной становится задача формирования у детей знаний о связях и отношениях, существующих в природе: о потребностях растений и животных в зависимости от условий жизни и состояния, о связях между некоторыми органами и их функциями. Дети узнают о стадиях роста и развития растений, о сезонных изменениях в природе и их причинах, о некоторой последовательности сезонных изменений. Систематизация знаний о сезонах происходит на основе установления временных (что, зачем происходит) и причинно-следственных (от чего происходят те или иные явления) связей. Важно развивать у детей умение наблюдать за изменениями природных явлений, воспитывать чувство любви ко всему живому, обучать некоторым несложным способам охраны природы.

В подготовительной группе основной задачей является уточнение и расширение знаний о закономерных изменениях явлений неживой природы, дальнейшая их систематизация и обобщение. Необходимо сформировать представления о смене сезонов, о нарастании (или уменьшении) продолжительности дня и ночи, о закономерных изменениях температуры воздуха, характера осадков. В дошкольном возрасте доступны следующие знания об изменениях в природе: каждый сезон имеет свою продолжительность дня и ночи, определенный характер погоды, температуру воздуха, типичные осадки; особенности явлений неживой природы определяют состояние растительного мира и образ жизни животных в данный сезон. Например, зимой растения находятся в состоянии покоя. Весной, по мере увеличения продолжительности дня, температуры воздуха создаются благоприятные условия для роста и развития растений, – начинается период активной вегетации. Самые благоприятные условия для жизни растений создаются летом: увеличивается продолжительность дня, повышается температура воздуха, выпадают обильные дожди – цветут, плодоносят и образуют семена. Осенью продолжительность дня постепенно сокращается, температура воздуха падает, замирает жизнь растений: они готовятся к состоянию покоя. Жизнь животных также в большой степени зависит от сезонных изменений. Многие животные приспосабливаются к зимним холодам: идет осенняя линька птиц и зверей; некоторые из них заготавливают корм и т.д. Изменения в жизни растений приводят к изменениям в жизни животных: к осени увядает большинство растений, исчезают насекомые, улетают перелетные птицы. Эти общие закономерности могут быть усвоены детьми при условии, если в течение дошкольного возраста у них будут сформированы конкретные представления о каждом сезоне (продолжительность дня, температура воздуха, типичные осадки, состояние растений, образ жизни животных, труд взрослых, изменения в жизни самих детей в тот или иной сезон). Ребята должны знать последовательность времен года. Все эти знания постепенно усваиваются детьми к концу дошкольного возраста [2].

Была проведена диагностика детей ДОУ с целью – проанализировать знания детей дошкольного возраста по ФЦКМ. Кроме традиционных вопросов с одним верным ответом, в тесте были задания открытого типа, которые давали ребенку возможность рассуждать, опираясь на свой жизненный опыт, и вопросы на соответствие. Вопросы оценивались по уровню сложности: простые, где предлагались готовые ответы, и ребенку надо было только выбрать правильный ответ, оценивались в один балл, сложные, требующие предложить свой вариант ответа или установить соответствие – в два балла. Максимально возможное количество баллов за тест – 15. В результате тестирования максимальное количество баллов не набрал ни один ребенок. Лучший результат тестирования дошкольников – 14 баллов, наименьший – 3. Средний балл - 10,6.

Тест.

1. В какое время года ласточки улетают на юг:

а. зимой; б. весной; в. летом; г. осенью

2.Перечислите времена года, начиная с зимы:

а. зима; б. весна; в. лето; г. осень

3.Какой месяц начинается после марта:

а. апрель; б. май; в. январь; г. ноябрь

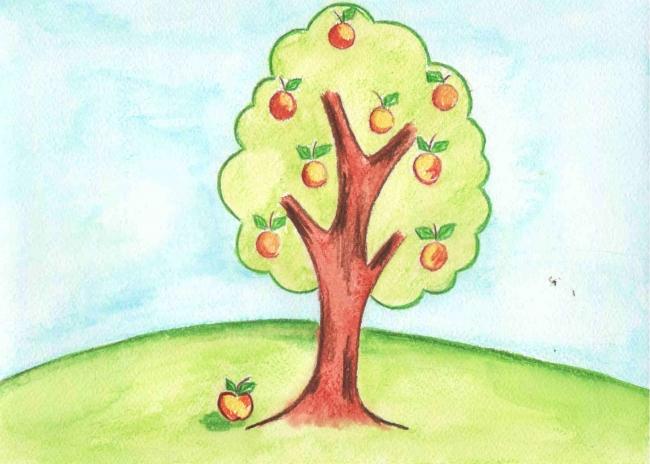

4.В какое время года цветет яблоня:

а. зимой; б. весной; в. летом; г. осенью

5.Когда плоды рябины становятся красными:

а. зимой; б. весной; в. летом; г. осенью

6.Что такое подснежники?

7.В какое время года сажают картофель:

а. зима; б. весна; в. лето; г. осень

8.К какой погоде ласточки летают низко: а. солнечной; б. дождливой

9.У какого дерева белый с черными пятнами ствол:

а. сосна; б. береза; в. ель; г. черемуха

10.В какое время года мы можем увидеть снегирей:

а. зимой; б. весной; в. летом; г. осенью

11. Какого цвета листья деревьев становятся осенью?

12.Пчелы живут: а. муравейник; б. улей; в. скворечник.

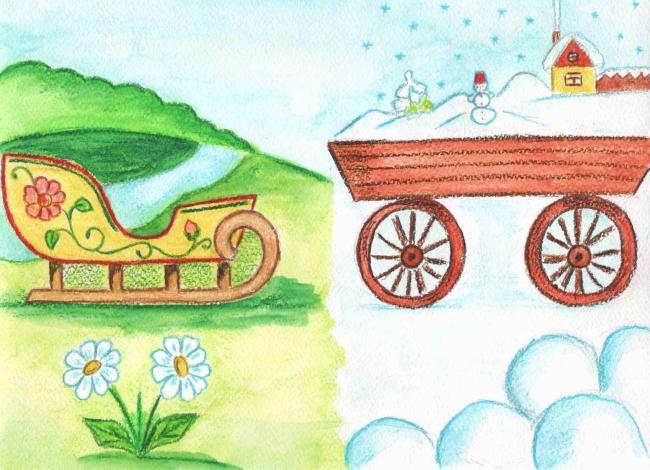

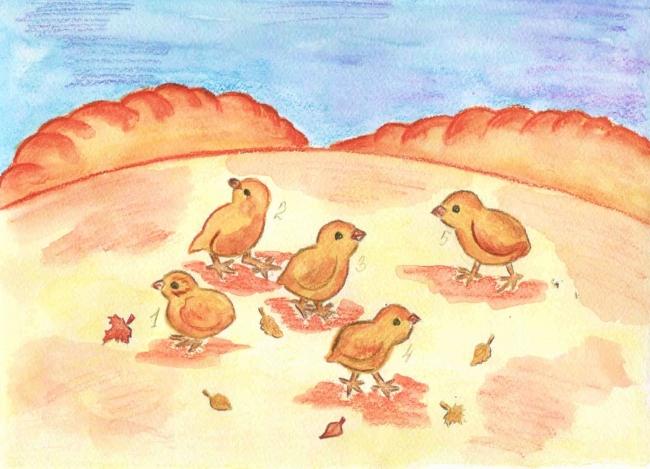

Половина предложенных вопросов подразумевает в ответе выбор сезона года. В тесте, который предлагался детям, название сезонов были заменены соответствующими картинками для образного восприятия.

Лучше всего дети отвечали на вопрос №2 о последовательности времен года (все дали правильные ответы). Кроме того, хорошо отвечали на вопрос о подснежниках, березе, пчелах и снегирях (№№ 6, 9, 10, 12), возможно это связано с предварительной беседой о растениях и животных. Неплохо отвечали дети (75 – 60%) на вопросы, связанные с сезонными явлениями в жизни растений и животных (вопросы №№ 1, 4, 5, 11), а также с сельскохозяйственными работами (вопрос № 7). Несколько особняком стоит вопрос о последовательности месяцев в году (№ 3), дошкольники хорошо справились с поставленным заданием (70%). Наибольшие затруднения у ребят вызвал вопрос № 8 о народных приметах. На вопрос: «К какой погоде ласточки летают низко?» было дано только 20% правильных ответов. Этот факт можно объяснить несколькими причинами: значительную часть лета детские сады не работают – находятся на ремонте, по программе в летнее время занятия не предусмотрены, большая часть детей не посещают детский сад. Таким образом, тестирование дошкольников показало, что уровень природных знаний удовлетворительный. Дети ориентируются в последовательности сезонов года, явлениях в жизни растений и животных, знакомы с сезонными сельскохозяйственными работами. Тестирование выявило недостаточную осведомленность детей о народных приметах, связанных с изменениями погоды.

II.Оценка уровня профессионального мастерства.

Воспитатели, используют в работе средства ИКТ-технологий.

Воспитатели групп планируют непосредственно образовательную и совместную деятельность взрослого и детей: беседы и наблюдения в уголке природы, на прогулке, у окна; рассказ воспитателя, чтение детской литературы, беседы и разговоры на экологические темы, дидактические и подвижные игры, опыты, экологические досуги, труд в уголке природы.

Воспитатели, используют в работе средства ИКТ-технологий.

IV. Создание условий.

Развивающая предметно-пространственная среда грамотно используется педагогами для работы с детьми по экологическому воспитанию

Многофункциональные календари природы в группах помогают закрепить знания детей, полученные в процессе непосредственных наблюдений в природе, дают представления о том, что природные явления можно отобразить с помощью определенных знаков и символов.

V. Работа с родителями.

Воспитатели планомерно ведут работу с родителями. Проводятся выставки совместных работ детей и родителей, беседы, консультации, род.собрания по экологическому воспитанию.

Исходя из выше изложенного можно сделать выводы. В процессе общения с природой, рождается, развивается и крепнет, такое бесценное свойство человеческой личности, как наблюдательность, любознательность, что в свою очередь порождает массу вопросов, требующих ответов, которые можно найди с помощью наблюдений, логического мышления, расширяется кругозор, появляется интерес к труду, пробуждается чувство прекрасного.

Рекомендации:

1. Воспитателям чётко планировать организацию детской деятельности на прогулке (наблюдение, опыты, дидактические игры-эксперименты) (срок-постоянно).

2. Воспитателям систематически вести исследовательскую деятельность в ходе простейших опытов, фиксируя их в дневниках наблюдений (постоянно).

3. Воспитателям использовать приемы привлечения и самостоятельного мышления детей (постоянно).

Экологическая игра «НАЗОВИ ТРИ ПРЕДМЕТА»

Цель. Упражнять в классификации предметов.

Ход игры. Дети должны назвать предметы, соответствующие данному понятию. Педагог говорит: «Цветы!» и бросает мяч ребёнку. Он отвечает: «Ромашка, василёк, мак».

Четвертый лишний.

заяц, еж, лиса, шмель;

трясогузка, паук, скворец, сорока;

бабочка, стрекоза, енот, пчела;

кузнечик, божья коровка, воробей, майский жук;

пчела, стрекоза, енот, пчела;

кузнечик, божья коровка, воробей, комар;

таракан, муха, пчела, майский жук;

стрекоза, кузнечик, пчела, божья коровка;

лягушка, комар, жук, бабочка;

стрекоза, мотылек, шмель, воробей.

ВОДА

ОГОНЬ

ЗЕМЛЯ

ВОЗДУХ

Составить систему вопросов для бесед по теме:

ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

ВРЕМЕНА ГОДА

ДЕРЕВЬЯ

заяц, еж, лиса, шмель;

трясогузка, паук, скворец, сорока;

бабочка, стрекоза, енот, пчела;

кузнечик, божья коровка, воробей, майский жук;

пчела, стрекоза, енот, пчела;

кузнечик, божья коровка, воробей, комар;

таракан, муха, пчела, майский жук;

стрекоза, кузнечик, пчела, божья коровка;

лягушка, комар, жук, бабочка;

стрекоза, мотылек, шмель, воробей.