учитель русского языка и литературы

Ткаченко Людмила Алексеевна

МБОУ СОШ № 30

г.Симферополь

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 30»

Методическая разработка

Обобщающий урок по русскому языку

по теме «Причастие» 7 класс

Цели урока:

систематизировать знания о причастии;

проверить знания, умения и навыки по теме «Причастие»;

развивать умение учащихся в игровой манере работать с научным материалом;

формировать умения находить причастия и определять их грамматические признаки;

прививать интерес к предмету.

Работа по развитию речи: составление сочинений на лингвистическую тему (о причастиях и его морфологических признаках в художественном стиле, выразительное чтение стихотворений А.С. Пушкина, в тексте которых есть причастия и причастные обороты).

Оборудование: портрет А. С. Пушкина. Таблицы (опорные схемы по теме «Причастие»).

Ход урока

1.Организационный момент.

Организация учащихся на работу

Объявление темы и целей урока. Установка, в какой форме будет организована работа на уроке.

Учитель. На уроке мы вспомним грамматические признаки причастия, орфограммы и пунктограммы, которые обязаны знать, чтобы грамотно говорить и писать . Обратимся к стихотворениям А. С. Пушкина и посмотрим, как великий поэт использовал эту удивительную форму глагола в своих творениях.

Эпиграф на доске.

Они служат к сокращению

человеческого слова, заключая в себе

имени и глагола силу.

М.В. Ломоносов.

II Учитель. А. С. Пушкин писал о выразительной краткости причастий:

« Причастия вообще… обыкновенно избегают в разговоре. Мы не говорим: карета, скачущая по мосту; слуга метущий комнату; мы говорим: которая скачет; который метёт, заменяя выразительную краткость причастий вялым оборотом».

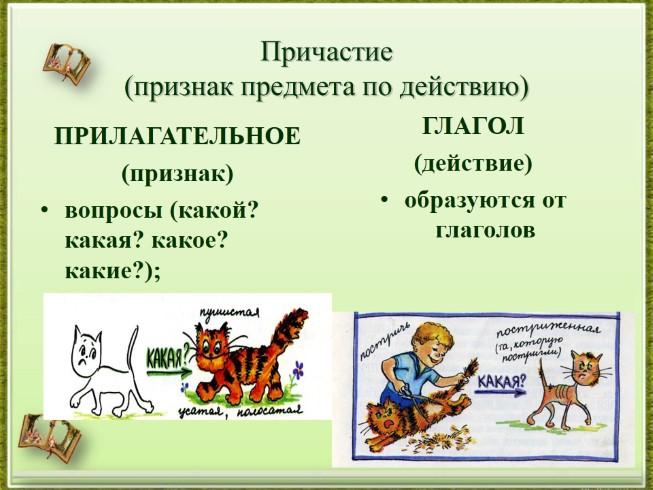

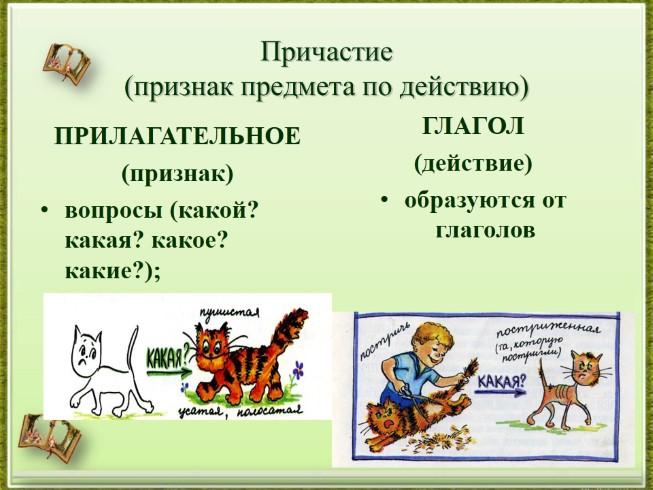

Так что же такое причастие, если ему уделяли внимание такие гении России, люди, обладающие высшей творческой способностью?

2. Беседа с учащимися по теме урока.

Какие бывают причастия?

Какие причастия называют действительными и страдательными?

Какие суффиксы у действительных причастий настоящего и прошедшего времени?

Какие суффиксы у страдательных причастий настоящего и прошедшего времени?

Как образуются действительные причастия настоящего и прошедшего времени?

Как образуются страдательные причастия настоящего и прошедшего времени?

III. Прослушивание домашнего сочинения на лингвистическую тему «Причастие – особая форма глагола».

- Каким стилем речи написано сочинение?

- Что помогло научные сведения преподнести в художественном стиле?

( изобразительное средство – олицетворения, а что это такое?)

IV. Работа у доски 3-х учащихся (по карточкам)

1) Переконструировать предложение, заменив подчиненное предложение причастным оборотом.

В поэме «Медный всадник», которую написал А.С. Пушкин, рассказывается о Российском государстве, которое олицетворял образ Петра I, и трагедии молодого человека Евгения во время наводнения.

( В поэме «Медный всадник», написанной А.С. Пушкиным, рассказывается о Российском государстве, олицетворенном в образе Петра I, и о трагедии молодого человека Евгения во время наводнения.)

2) Образовать причастия:

Вопрос: От всех ли глаголов можно образовать причастия?

н.в. пер.

ловить – ловящий, ловивший, ловимый

сов. в.непер.

распрощаться – распрощавшийся

несов. пер.

покупать – покупающий, покупавший, покупаемый

сов. в. непер.

выпустить – выпустивший, выпущенный

3) Расставить знаки препинания. Составить схему, обозначить суффиксы причастий.

Ученик, читающий произведения А. С. Пушкина, получает наслаждение и вдохновение на « чувства добрые» и высокое деяние.

Словарная работа.

вдохновение – творческий подъем; прилив творческих сил.

деяние – действие, поступок.

4). Всем, работающим у доски, учащиеся задают дополнительные вопросы.

V. Комментированное письмо.

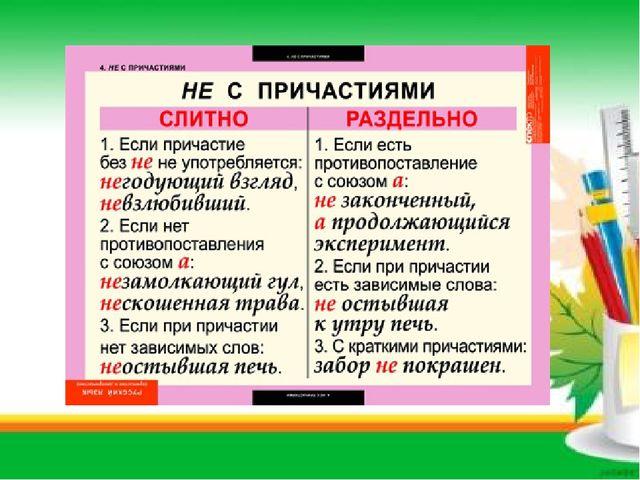

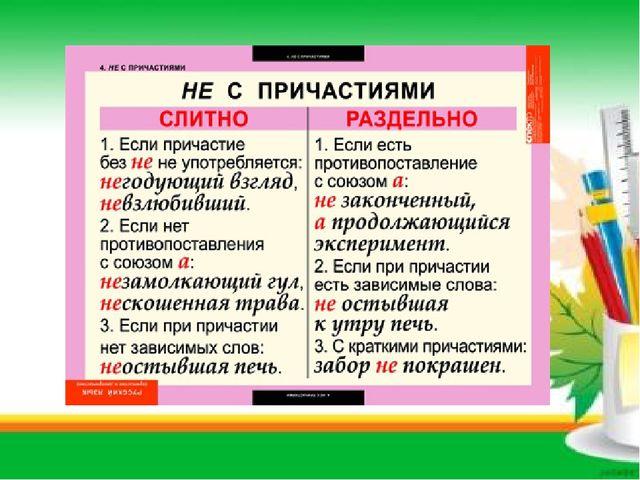

1) НЕ- с причастиями:

Произведение не окончено; никем не нарушаемая тишина; калитка не закрыта; непогасший костёр; ни с кем не простившийся товарищ; вовсе не решенная задача, не написанное вовремя сочинение, невыученные уроки

2) Сочинение на лингвистическую тему «Правописание НЕ с причастиями» (домашнее задание)

3) Продолжение комментированного письма.

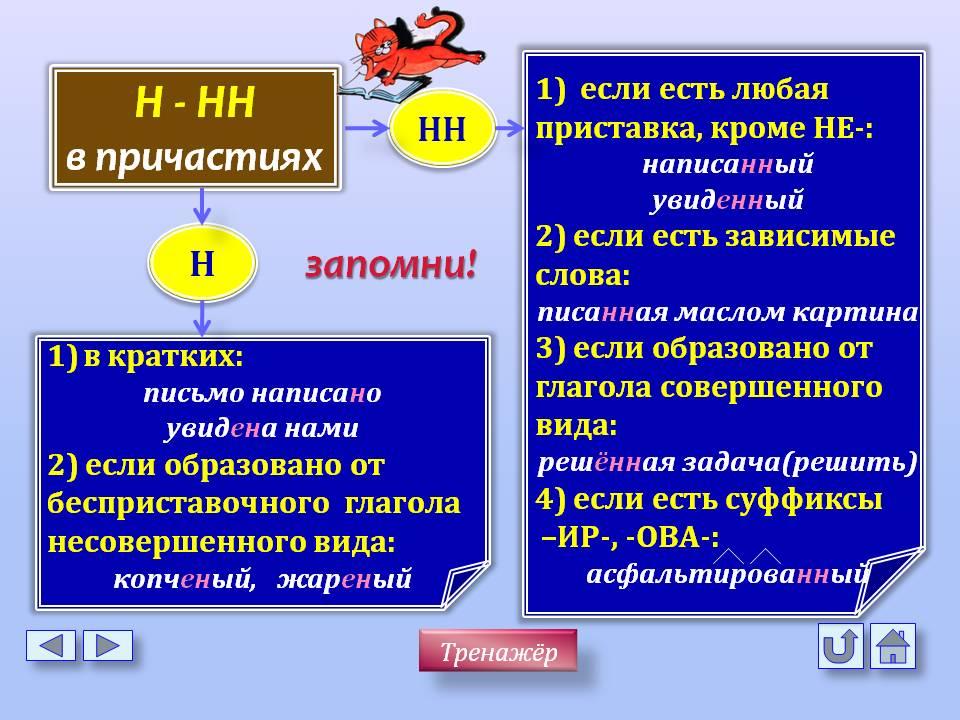

Вязаный шарф, пальто связано, развязанный шнурок, вязанный спицами свитер, невязаная кофта.

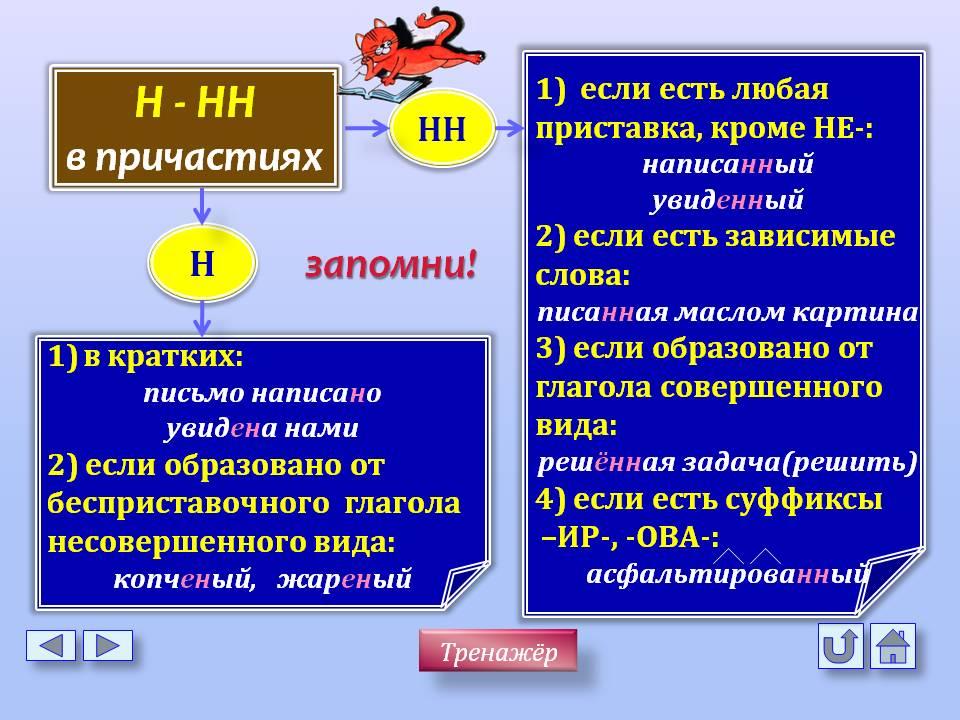

VI. Записать предложения. Определить части речи и объяснить написание –Н- и –НН-

-Все мои друзья достаточно образованны (образованные - грамотные, знающие; краткое прилагательное)

- В школе образованы различные кружки (образовались; краткое причастие)

-Наше внимание сосредоточено на чтении поэмы А.С. Пушкина «Бахчисарай--ский фонтан» ( сосредоточилось; краткое причастие)

- Лица детей были серьезны и сосредоточенны.(сосредоточенные- внимательные; краткое прилагательное).

Сочинение-интервью на лингвистическую тему « Правописание –Н- и –НН- в причастиях».(Домашнее задание).

VI. Разгадывание ребуса.

VII. Инсценирование сказки. «Причастный оборот». Приложение №1

VIII. Выводы.

Учитель: Все повторили, вспомнили, а теперь послушайте отрывки из стихотворений А. С. Пушкина и найдите в них причастия.( Читает учитель)

Друзья мои! Прекрасен наш союз!

Он как душа, неразделим и вечен,

Неколебим, свободен и беспечен.

(19 октября»)

( Посвящено дружбе лицеистов в Царскосельском лицее, в котором так счастлив был Пушкин).

Ты под окном своей светлицы

Горюешь, будто на часах,

И медлят поминутно спицы

В твоих наморщенных руках.

Глядишь в забытые ворота

На черный отдаленный путь;

Тоска, предчувствия заботы

Теснят твою всечасно грудь.

(Отрывок из стихотворения «Няне»)

Учитель: К сегодняшнему уроку вы должны были выписать из произведений А. С. Пушкина отрывки с причастными оборотами и причастиями. Давайте послушаем.

«И.И. Пущину»

Мой первый друг, мой друг бесценный

И я судьбу благословил,

Когда мой двор уединенный

Печальным снегом занесённый,

Твой колокольчик огласил.

«Анчар»

В пустыне чахлой и скупой,

На почве, зноем раскаленной,

Анчар, как грозный часовой,

Стоит – один во всей вселенной.

«Узник»

Сижу за решёткой в темнице сырой,

Вскормленный в неволе орёл молодой

Мой грустный товарищ, махая крылом,

Кровавую пищу клюет под окном.

«Зимнее утро»

Вся комната янтарным блеском озарена

Веселым треском трещит затопленная печь.

«Медный всадник»

И лес, неведомый лучам в тумане спрятанного солнца,

Кругом шумел.

И думал он:

Отсель грозить мы будем шведу,

Здесь будет город заложен

Назло надменному соседу.

IX. Итоги урока.

Дополнительные вопросы на сообразительность:

Сколько причастий можно образовать от одного глагола максимально(3), минимально (1)?

Причастие оканчивается на -ищую. Что можно о нем сказать?

Приложение №1

Обучающая сказка о причастном обороте .

« А все могло быть иначе»

Вообще-то родители не отпускали своих детей разгуливать по предложениям, пока они не достигнут совершеннолетия. Это было опасно, потому что по предложениям рыскали туда-сюда хищные, жадные запятые, готовые в любой момент обособить каждого зазевавшегося или неопытного путника. Но тут как раз акселерация началась, когда дети вырастали и становились больше своих родителей, а на Причастии это особенно ясно видно было. Смешно же родителей слушаться, когда сам выше их вымахал! К сожалению, на умственные способности акселерация положительного влияния не оказывала, так что однажды ночью, когда все спали, Причастие тихонько выбралось из дому и направилось в предложение. Интересное свойство у детей: им обязательно надо сделать то, что запрещено! Кто знает, может быть, если бы Причастие не предупреждали много раз, ему бы и в голову не пришло идти по этой дороге!

Идет Причастие, раздумывает про себя: «Буду я там каких-то запятых бояться! Это я-то! Унаследовавшее от отца, глагола, самые лучшие его свойства: совершенный и несовершенный вид, настоящее и прошедшее время! И от мамы перенявшее все ее достоинства! Я согласуюсь с существительными в роде, числе и падеже, обозначаю признак, в предложении выступаю в роли определения! Даже взрослые вынуждены были признать мои необычайные свойства! Мне ли кого-то бояться!»

А запятые между тем раскинули по всей стране шпионскую сеть, и появление Причастия не осталось незамеченным. Через некоторое время к нему подбежали зависимые слова и говорят:

- Причастие, а Причастие! Возьми нас с собой в предложение! Мы от тебя всегда зависеть будем, будем отвечать на вопросы, которые ты нам задашь!

-Да зачем вы мне нужны!

- А мы с тобой оборот образуем!

- Какой ещё оборот?

-Причастный оборот, который будет состоять из причастия и зависимых слов!

Ну, много ли ребенку надо! Стоило его именем оборот назвать, и сердце его растаяло!

- А, ладно! Зависимое слово не запятая же! Пойдем вместе!

Идут они дальше, а навстречу им определяемое слово.

- Куда это вы путь держите?

- В предложение.

-Как хорошо, что я вас повстречало!

-Почему это?

- Кто же вас пустит в предложение без определяемого слова! Ведь ты, Причастие, обозначаешь признак предмета по действию? А если предмета нет, что ты будешь обозначать? Тебе нужно слово, называющее предмет, то есть определяемое слово, которое ты будешь определять.

- А что, правда, без тебя не пустят в предложение?

- Истинная, правда! Я никогда не вру!

Бедный доверчивый ребёнок! Он привык во всем верить взрослым, которые раньше его никогда не обманывали! Поэтому Причастие сказало:

- Ну ладно! Определяемое слово не запятая! Пойдем вместе!

Только в предложении, когда на Причастие налетели две злобные, беспощадные запятые, оно поняло, в какую ловушку попало! Хотело, было, причастие отшвырнуть запятые прочь, да определяемое слово схватило его с одной стороны, зависимое- с другой, запятые и влезли! И обособили причастный оборот с двух сторон! Так с тех пор причастный оборот и выделяется запятыми. Разве что зависимое слово, куда по делам убежит, в магазин там или в парикмахерскую, тогда причастный оборот запятым спуску не дает, близко не подпускает. А еще бывает, определяемому слову надоест караулить Причастие и оно с другой стороны зайдет, с зависимым словом поболтать, шпионские дела свои обсудить. Тогда запятые убегают в испуге прочь.

А все могло быть иначе, если бы Причастие побольше прислушивалось к советам старших и поменьше задирало нос.