Доклад на педсовет «Обобщение представлений об эффективности используемых форм и методов работы педагогов по духовно-нравственному воспитанию».

Цель нашего педсовета:

- Закрепление, уточнение и совершенствование знаний педагогов о воспитании патриотических и духовно-нравственных качеств дошкольников в процессе повседневной деятельности.

Духовно-нравственное воспитание процесс долговременный, предполагающий внутреннее изменение каждого участника, который может найти отражение не здесь и не сейчас, в дошкольном детстве, а гораздо позднее, что затрудняет оценку эффективности проводимой деятельности, но не уменьшает значимости нашей работы. Работая по направлению духовно–нравственного воспитания дошкольников, мы помогаем детям найти гармонию во взаимоотношениях с другими людьми, формируем умение понять другого человека, принять его таким, какой он есть, учим жить в согласии с собой и совестью, развиваем чувство собственного достоинства.

«Духовность» (филос. словарь) рассматривается - как внутренний, индивидуальный мир личности, проявленный определёнными нравственными качествами, потребностями, устремлениями, ценностями; как способ самосовершенствования; как качество личности. Духовное воспитание в педагогике – это формирование ценностного отношения к жизни, обеспечивающее устойчивое, гармоническое развитие человека, включающее в себя воспитание чувства долга, справедливости, ответственности и других качеств, способных придать высокий смысл делам и мыслям человека. Сегодня духовное воспитание - одно из самых востребованных понятий. Лишь через овладение наукой о нравственности человек может приобрести спокойствие души.

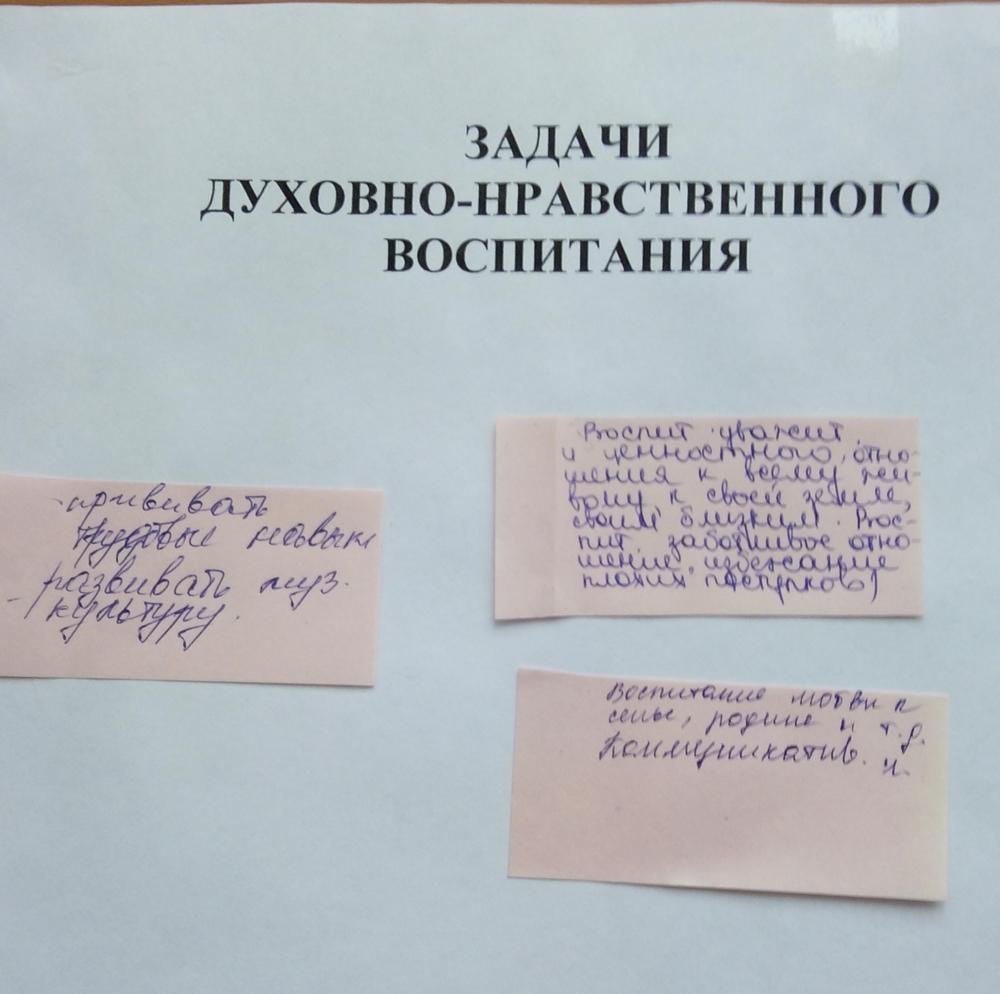

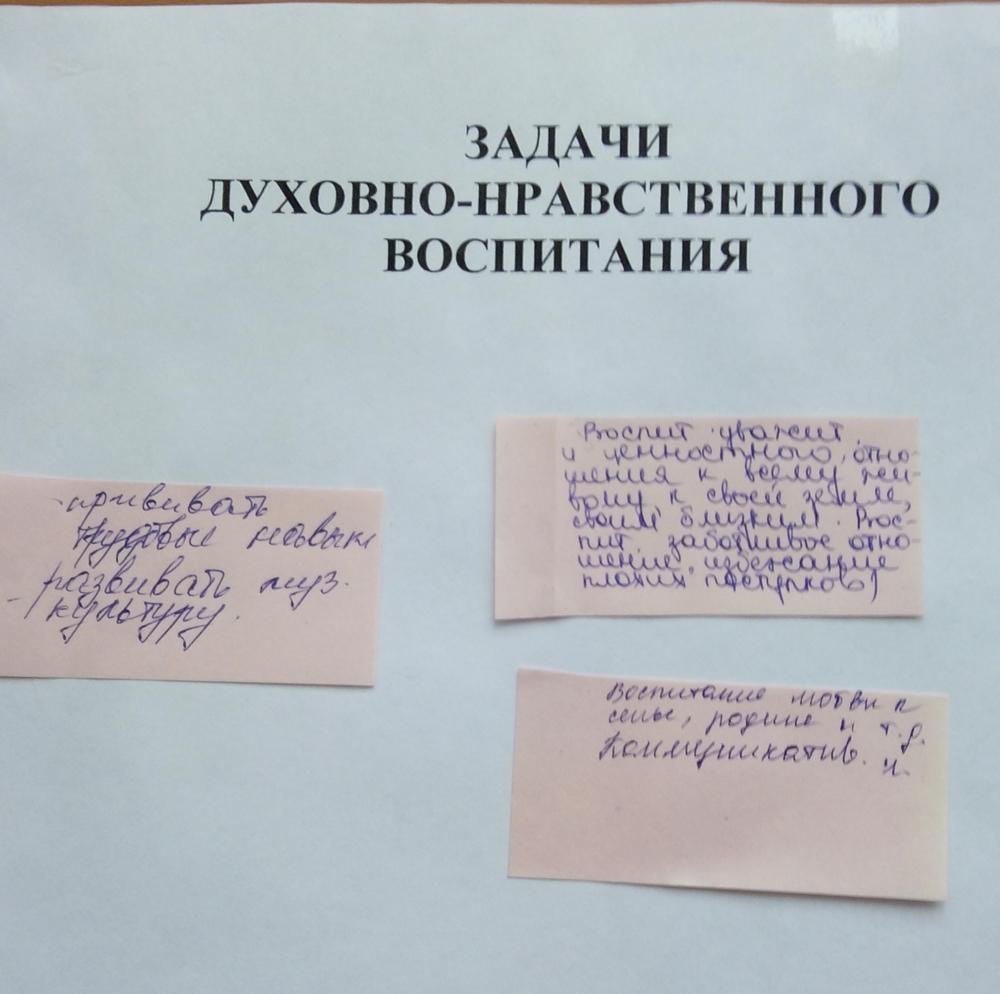

Давайте определим задачи духовно-нравственного воспитания: (педагоги предлагают задачи, записывают их на стикеры, вешают)

Основные задачи работы педагогов

по духовно–нравственному воспитанию детей в работе с детьми и семьей :

1. Воспитывать уважение к нравственным нормам морали. Учить различать добро и зло, быть в состоянии творить добро. Пресекать (в разных формах) безнравственные проявления в стремлениях и действиях ребенка.

2. Создать условия для воспитания целостной картины мира.

3. Формировать чувство любви к Родине на основе изучения национальных культурных традиций.

4. Развивать способность воспринимать и анализировать литературные произведения, учить выражать чувства, обогащать словарный запас.

5. Развивать музыкальную культуру, приобщать к хоровому пению, классической, духовной и народной музыке.

6. Осуществлять целенаправленную работу по физическому воспитанию, укреплению воли и выносливости.

7. Прививать трудовые навыки, учить выполнять простые бытовые поручения, обучать основам ручного труда, продуктивной деятельности.

8. Ориентировать семью на духовно–нравственное воспитание детей (ознакомление родителей с основами педагогики и психологии, формирование представлений о формах традиционного семейного уклада)

Содержание и формы работы следующие:

1. Занятия по познавательному развитию на тему духовно–нравственного воспитания детей. С целью воспитания у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, городу, краю, стране;

2. Экскурсии, целевые прогулки по родному поселку и городу.

3.Знакомство детей с символами: гербом, флагом, гимном.

4. Тематические мероприятия досуга эстетической направленности (живопись, музыка, поэзия).

5. Формирование бережного отношения к природе и всему живому.

6.Воспитание уважения к труду.

7.Беседы с детьми о правилах поведения.

8. Слушание духовой музыки, колокольных звонов, колыбельных песен, знакомство с творчеством и биографией русских композиторов.

9. Этические беседы. ( В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с дошкольниками»)

10. Встречи с семьями (рассказы о семейных традициях, реликвиях, оформление наглядно–иллюстративного материала «Моя семья»). Совместные творческие работы детей и родителей.

11. Чтение художественной литературы по духовно–нравственной тематике.

12. Посещение музея, библиотеки с целью знакомства с духовными ценностями и историей Отечества.

13. Выставки фотоматериалов, семейных стенгазет, совместных творческих работ детей и родителей.

14. Проведение совместных с родителями праздников.

15. Развитие чувства ответственности и гордости за достижения земляков.

16. Развитие интереса к традициям и промыслам.

В духовно – нравственном воспитании должно прослеживается

несколько направлений работы:

1. Духовно-образовательное (непрерывный образовательный процесс, беседы, устные поучения).

2. Воспитательно-оздоровительное (праздники, игры подвижные и назидательные, ролевые и строительные, прогулки, экскурсии).

3. Культурно-познавательное (встречи, целевые прогулки, экскурсии, концерты, развлечения, просмотр кукольных спектаклей).

4. Нравственно-трудовое (труд по самообслуживанию, уборка группы и территории, труд по интересам, продуктивная деятельность, изготовление подарков к праздникам).

Для реализации работы можно использовать следующие методы:

наглядный, словесный, практический.

Наглядный метод используется во время: чтения педагогом рассказов; наблюдений; показа сказок (педагогом, детьми); рассматривания книжных иллюстраций, репродукций, предметов; проведения дидактических игр; экскурсий, целевых прогулок.

Словесный метод представляется наиболее эффективным в процессе: чтения литературных произведений воспитателем; бесед с элементами диалога, обобщающих рассказов воспитателя; ответов на вопросы; проведения разнообразных игр (малоподвижные, сюжетно-ролевые, дидактические, игры-драматизации и др.); сообщения дополнительного материала воспитателем; загадывания загадок; рассматривания наглядного материала; рассказов детей по схемам, иллюстрациям, моделирования сказок; разбора житейских ситуаций; проведения викторин, конкурсов, тематических вечеров.

Практический метод используется, когда необходимо: организовывать продуктивную деятельность; провести игры (строительные, дидактические, подвижные, малоподвижные, инсценировки и др.); оформить коллекцию для занятия; сшить кукол к сказкам; организовать постановку пьес, сказок, литературных произведений, а так же конкурсы, викторины; провести экскурсии различной направленности; организовать вечера с родителями; изготовить с детьми наглядные пособия для занятий.

Воспитание - это всего лишь побочный эффект взаимодействия, глубинного общения людей, только это дает эффект воспитания, все остальное - самоадаптация ребенка и его самоопределение. Ребенок адаптируется к поведению родителей и также адаптируется к жизненным ситуациям, из которых складывается его жизненный путь.

Поэтому для результата ребенку важны не только воспитательные беседы, а культурное взаимодействие как совместное практическое освоение культурных норм и образцов общения и поведения. Для этого очень важен нравственный облик людей которые окружают ребенка (родители, педагоги).

Нравственный облик педагога раскрывается детям в системе его отношений:

- к своей работе,

- к воспитанникам

- другим людям,

- к самому себе.

Эти отношения являются для ребенка убедительным комментарием к тем нравственным идеям, которые утверждаются в процессе обучения.

Действенность нравственного воспитания определяется личным примером самого воспитателя. Особенно важно не допускать, чтобы слова, даже искренние, страстные, расходились с его делами, поступками. Если педагог провозглашает одни нормы жизни, а сам придерживается других, то он не вправе рассчитывать на действенность своих слов.

Работа с карточками:

Карточка 1. «Какие формы работы с семьей по духовно – нравственному воспитанию детей вы можете применить в своей работе?».

Формы работы с семьей:

1. Родительские собрания на духовно – нравственные темы.

2. Лектории для родителей.

3. Открытые показы воспитательного процесса.

4. Совместные праздники.

5. Помощь детскому саду (облагораживание территории, мелкий ремонт, участие в подготовке к праздникам).

Карточка 2 . Вы вдруг услышали от детей такой уговор: "Я тебе дам значок, а ты меня примешь в игру". Ваши действия?

Карточка 3. В группу внесли новые игрушки, которыми хочет овладеть каждый. Как предотвратить ссоры, драки, вызвать желание уступить другому?

Карточка 4. - Нужно ли специально создавать ситуацию, чтобы побуждать у детей чувства добра?

- Например, как вы смотрите на эту ситуацию: "Ребята, - вдруг сказала воспитательница, - Вова потерял рукавичку.

Что теперь делать? У него же руки замерзнут. Пусть каждый по очереди даст ему свою рукавичку погреться. Кто первый?" Дружно потянулись ручонки. Всю дорогу Вова грелся теплом чужих варежек, не подозревая, что свою вовсе не потерял: она лежала в кармане воспитательницы. Вова, наконец, увидел, как добры и чутки его друзья, для которых он нередко жалел игрушку.

- Были ли подобные случаи в вашей практике? Какие?

Игровые ситуации.

Карточка 1. Группа раннего возраста. Дима и Кирилл не могут поделить игрушку, назревает драка. Каким способом можно погасить ссору по поводу игрушки в этом возрасте?

Ответ. 1. Пользуясь эмоциональностью детей, воспитатель должен выразить свое отношение к драке, объяснить, что можно делать, а что нельзя. Эта ситуация позволяет закрепить правило: « Драться и обижать других нельзя».

2. Учитывая неустойчивость внимания детей, их быструю переключаемость на внешние впечатления, можно погасить ссору, предложив новые действия и впечатления: «А давайте пойдем поливать цветы!». Новое занятие (да ещё вместе с воспитателем) снимает конфликт

Карточка 2. 2 младшая группа. Во время игры Таня (3,5 г.) часто жалуется на товарищей воспитателю на то, что у нее забрали игрушку, толкнули. В то же время сама ведёт себя также. Объясните причину такого поведения ребёнка и что в этой ситуации делать воспитателю?

Ответ. В этом возрасте ребёнок неосознанно обращается к воспитателю, чтобы установить правильность собственного поведения. В его сознании пока отражается только поведение товарищей, нарушающих правила. Дети этого возраста уже умеют играть вместе одной игрушкой. Для развития этого умения необходимо научить их выполнять определённые правила, например, просить игрушку у товарища, а не отбирать ее.

Карточка 3. Средняя группа. Диалог двух девочек: «Настя, дай мне простыночку. У тебя две». – «Э, нет. Это одеяльце». Как повести себя воспитателю?

Ответ. Если отказ не вызывает отрицательной реакции и дети играют дружно, нарушать игру не следует, но если конфликт налицо - напомнить, что делиться игрушками – необходимо.

Карточка 4. Старшая группа. Володя любит только главные роли. Сейчас он – лётчик. Серёже тоже хочется быть лётчиком. Назревает конфликт. Как выйти из этой ситуации?

Ответ. Володе нужно дать другое задание, тоже интересное, но не главное. Например, сказать Володе: «Летчики работают через день. Сейчас ты, Володя, отдыхай, а Серёжа полетит в Москву. У тебя выходной и ты можешь помочь товарищу строить дом »

Очень важную роль в духовно-нравственном воспитании играет художественное слово, ведь недаром в народе говорят: "Слово лечит и слово ранит". Лечить словом - это значит вовремя найти нужные слова, утешить, подбодрить словом в трудную минуту ребенка.

Также большую роль в духовно-нравственном воспитании играет игра детей, а именно сама игрушка. А все ли игрушки способны справиться с этой ролью и воспитать духовно-нравственного человека?

Одним из основных средств духовно-нравственного воспитания является создание такой образовательной среды, которая позволяет выстроить иерархию нравственных ценностей и обеспечить полноценную жизнедеятельность ребенка. Важнейшей составной частью образовательной среды являются игра и игрушка. Современные девочки и мальчики, те самые, для кого игра - жизненная необходимость и условие для развития, на самом деле «разучиваются» конструктивно играть.

Игрушка является психосоциокультурным инструментом развития ребёнка. Она транслирует культурные и духовно значимые образы, идеи, сюжеты, столь необходимые для здорового развития любой нации. Это значит, игрушка должна оцениваться в определённой системе духовно-нравственных координат.

Что опасного может быть в игрушках с духовно-нравственной точки зрения? Механизм известен: любое проигранное ребёнком действие способно воспроизводить самого себя в реальности. Если ребёнок в игре способен вести себя гуманно, милосердно, заботливо, то у него есть некий образец того, как это нужно делать. И наоборот, если ребёнок в игре вынужден быть агрессивным, грубым, жестоким, это действие и эти эмоции обязательно воспроизведутся когда-нибудь в той или иной ситуации. Игрушка особым образом программирует поведение ребёнка.

Игра и игрушка, по мнению ученых, - важнейшие составляющие любой культуры. Какова культура, таковы и игрушки. Игрушка - культурное орудие, посредством которого в особой «свернутой форме» передается состояние современной культуры (цивилизации), направление движения: к жизни или смерти, процветанию или деградации, взаимопониманию или отчуждению. С помощью игрушки ребенку передаются сама суть человеческих отношений и сложное мироустроение.

Игрушки являются объектами игр детей и одновременно важным педагогическим средством их воспитания. Они используются как в самостоятельной деятельности дошкольников, так и при обучении их на занятиях.

Каждая игрушка соответствует тому или иному виду игр. При этом она должна обладать развивающими свойствами, иметь запас игровых возможностей и быть занимательной. Как средство гармонического воспитания детей игрушка должна способствовать формированию любознательности, интереса к окружающему миру, проявлению гуманных чувств, развитию художественного вкуса и творческих способностей

Она закладывает в душу первоначальные понятия добра и зла, дает яркие, запечатляющиеся образы, и от того, какими они будут, зачастую зависят формирование морально-нравственных представлений личности и ее развитие в целом. Какая же она – традиционная и современная игрушка?

Особое значение имеет материал, из которого изготавливались традиционные игрушки. К примеру, тряпичная кукла, в отличие от пластмассовой, снимает психологический барьер между ребенком и «миром больших вещей», воспитывает ласковое, теплое, радостное, доверительное отношение к миру, необходимое для полноценного детского бытия.

Самое главное достоинство мягкой игрушки - дарить нежность малышу. Эта ее особенность используется психотерапевтами и просто хорошими педиатрами; и, как показывает практика, - симпатичный мишка, пушистый слоник или лохматая собака способны "вылечить" ребенка от страхов. В мягкой игрушке воплощены какие-то очень глубинные потребности маленького существа.

Что же касается влияния традиционной игрушки на сознание ребенка, то она воздействовала на все уровни ощущений - тактильный, звуковой, визуальный.

В противоположность этим традициям так называемые «современные игрушки», чаще всего произведенные по западным образцам, не оставляют места для «домысливания сюжета», самостоятельного духовного и художественного творчества ребенка (ролик антиигрушка).

Современный ребенок живет в мире, на первый взгляд гораздо более ярком и разнообразном, чем его сверстник двести, сто и даже тридцать лет назад. Давайте оглянемся: яркие обложки книг, журналов и учебников в школе, цветные рекламные щиты на улице, а дома - фломастеры и карандаши, разноцветная одежда и, конечно, пестрота игрушек, порой самых невообразимых цветов, форм. Мы все и наши дети живем в мире, заполненном до отказа разнообразными и недолговечными предметами: одноразовая посуда, белье, одежда и пр. Меняются краски, формы, мелькают картинки, предметы, лица. И психика ребенка не справляется - восприятие цвета и звука, запаха и прикосновения, представление о хорошем и плохом, добром и злом деформируются.

Сенсорная агрессия окружающей среды нарушает стабильность и устойчивость мира ребенка, т.е. лишает маленького человека уверенности в том, что мир прочен, надежен, а значит, безопасен. Поставлена под вопрос предсказуемость мира, необходимая ребенку для адекватной социализации, для управления собственным поведением.

Исчезли из продажи куклы-пупсы, которым надо шить одежду, лечить их, кормить и нянчить. Вместо них в магазине - реальные до жути новорожденные младенцы из пластика, абсолютно натуральные, как пособие для акушерок.

Какую жизненную ориентацию для любой малышки символизируют собой красавицы Барби? Кто они - дочки? Подружки? Ни то, ни другое. Обладая такой куклой, девочка воображает себя не мамой, укачивающей дитя, а, к примеру, горничной, ухаживающей за госпожой, убирающей ее дом и приводящей к ней "бой-френда". На наших глазах архетип материнства незаметно подменили архетипом блуда. Это прекрасно чувствуют сами дети, правда, самые маленькие, нередко дающие Барби оценку "плохая", отказывающиеся с ней играть, а то и ломающие ее.

Вместо мягкой доброй игрушки сейчас очень часто можно увидеть существа неизвестных видов и пород, невообразимо кричащей окраски, ни одну из них не хочется взять в руки, погладить.

Следует всячески ограждать детей от отрицательного влияния игрушек, которые:

- провоцируют ребенка на агрессивные действия;

- вызывают проявление жестокости по отношению к персонажам игры (людям и животным), роли которых выполняют играющие партнеры (сверстник и взрослый);

- вызывают проявление жестокости по отношению к персонажам игр, в качестве которых выступают сюжетные игрушки (куклы, мишки, зайчики и др.);

- провоцируют игровые сюжеты, связанные с безнравственностью и насилием;

- вызывают нездоровый интерес к сексуальным проблемам, выходящим за компетенцию детского возраста

Базой патриотического воспитания является нравственное, эстетическое, трудовое, умственное воспитание маленького человека. В процессе такого разностороннего воспитания зарождаются первые ростки гражданско-патриотических чувств.

Если знакомить детей, начиная с раннего возраста, с родной культурой, родной речью, произведениями устного народного творчества, то это будет способствовать развитию духовного, нравственного, эстетического воспитания и в будущем они сумеют сохранить все культурные ценности нашей Родины

Я предлагаю нашим педагогам представить свой опыт работы по теме «Патриотическое воспитание дошкольников всех возрастных категорий через историю родного края».

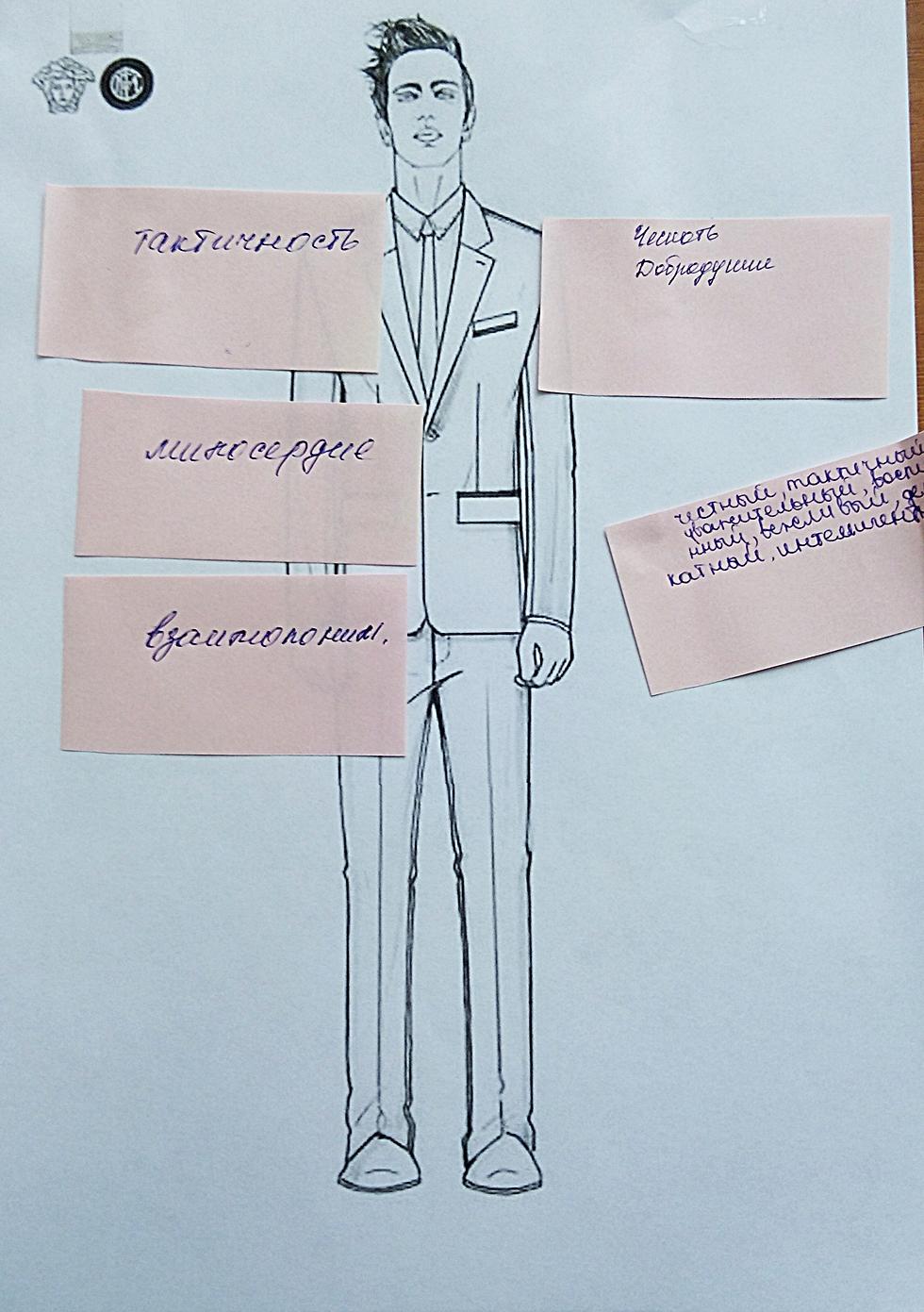

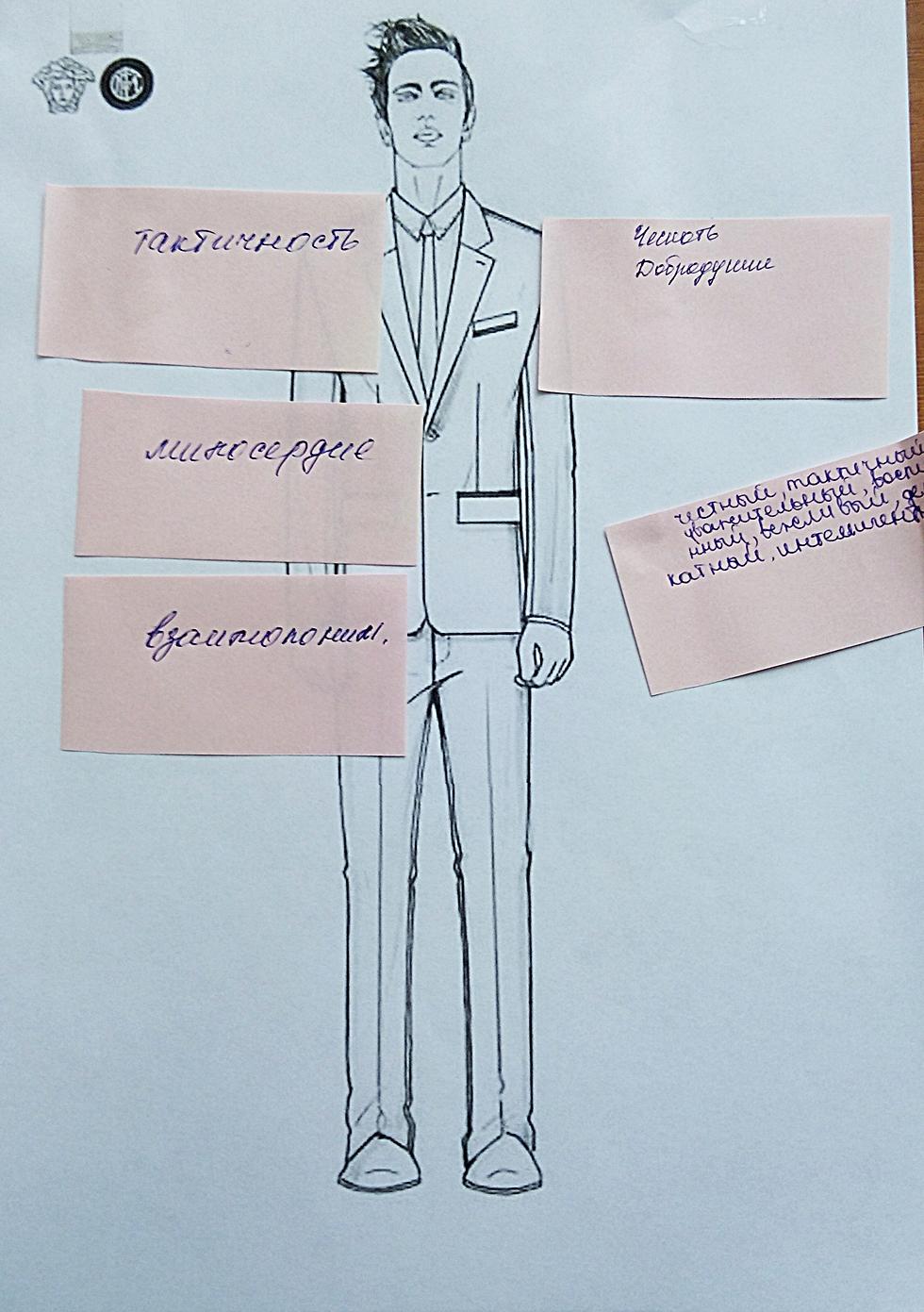

В конце педсовета!!! (Распечатать фигурку человека)

Представьте, что в наш детский сад приехал волшебник со своим волшебным магазином. В этом магазине есть все человеческие качества, которые только можно представить. Каждому из вас можно приобрести по одному качеству, чтобы «вылепить образ высоконравственного человека»

самоконтроль поступков и действий;

совесть;

ощущение человеческого достоинства;

поведенческие побуждения.

ответственность

гуманизм

дисциплина

честность

Карточка 1. Группа раннего возраста. Дима и Кирилл не могут поделить игрушку, назревает драка. Каким способом можно погасить ссору по поводу игрушки в этом возрасте?

Карточка 2. 2 младшая группа. Во время игры Таня (3,5 г.) часто жалуется на товарищей воспитателю на то, что у нее забрали игрушку, толкнули. В то же время сама ведёт себя также. Объясните причину такого поведения ребёнка и что в этой ситуации делать воспитателю?

Карточка 3. Средняя группа. Диалог двух девочек: «Настя, дай мне простыночку. У тебя две». – «Э, нет. Это одеяльце». Как повести себя воспитателю?

Карточка 4. Старшая группа. Володя любит только главные роли. Сейчас он – лётчик. Серёже тоже хочется быть лётчиком. Назревает конфликт. Как выйти из этой ситуации?