Личность.

Общее представление о личности Современные теории личности Основные подходы к изучению личности в зарубежной психологии Подходы к изучению личности в отечественной психологии Структура личности Потребности как источник активности личности Мотивы Направленность личности

Наряду с понятием «личность» в науке нередко употребляются термины «человек», «индивид», «индивидуальность». Рассмотрим их отличия.

Человек как вид– это представитель вполне определенного биологического вида (вида живых существ), отличающийся от других животных конкретными специфическими особенностями и уровнем физиологического и психологического развития, наделенный сознанием, способный мыслить, говоритьи принимать решение, контролировать свои действия, поступки, эмоции и чувства.

Индивид – человек как целостный неповторимый представитель рода с его психофизиологическими свойствами, выступающими в качестве предпосылки развития личности и индивидуальности.

В понятии человека как индивида выражаются два основных признака:

1) человек – это своеобразный представитель других живых существ, продукт фило- и онтогенетического развития, носитель видовых черт;

2) отдельный представитель человеческой общности, выходящее за рамки природной (биологической) ограниченности социальное существо, использующее орудия, знаки и через них овладевающее собственным поведением и психическими процессами.

Личность – это конкретный человек, являющийся представителем определенного общества, определенной социальной группы, занимающийся определенным видом деятельности, осознающий свое отношение к окружающему и наделенный индивидуально-психологическими особенностями.

Человек как личность с точки зрения психологии характеризуется:

· развивающимся самосознанием, являющимся основой формирования умственной активности, самостоятельности личности в ее суждениях и действиях и ориентированным прежде всего на познание себя, усовершенствование себя и поиск смысла жизни;

· активностью – стремлением выйти за пределы реализованных возможностей, за рамки ролевых предписаний, расширить сферу деятельности;

· наличием Я-образа – системы представлений человека о себе реальном, себе ожидаемом, себе идеальном, которые обеспечивают единство и тождественность его личности и обнаруживаются в самооценках, чувстве самоуважения, уровне притязаний и т.д.;

· направленностью – устойчивой системой мотивов: потребностей, интересов, идеалов, убеждений и т.д.;

· способностями, свойствами и качествами, обеспечивающими успешность выполнения определенной деятельности;

· характером, представляющим собой совокупность устойчивых индивидуальных свойств человека, обусловливающих типичные для него способы поведения и эмоционального реагирования[20].

Индивидуальность– своеобразие психики и личности индивида, ее неповторимость. Проявляется в чертах темперамента и характера, эмоциональной и волевой сферах, интересах, потребностях и особенностях человека.

Исследования структуры личности основаны на конкретных результатах изучения личности, которые отражают семь основных подходов к проблеме. Каждый подход имеет свою теорию, свои представления о свойствах и структуре личности, свои методы их измерения. Каждая теория позволяет построить одну или несколько структурных моделей личности. Анализу основных теорий личности посвящена одна из работ В.М. Ру-салова [243]. Рассмотрим кратко основные теории личности.

1. Психодинамическая теория личности. Разработана 3. Фрейдом, по мнению которого главным источником развития личности являются врожденные биологические факторы (инстинкты), а точнее, общая биологическая энергия – либидо (от лат. libido– влечение, желание). Эта энергия направлена, во-первых, на продолжение рода (сексуальное влечение) и, во-вторых, на разрушение (агрессивное влечение).

Фрейд выделяет три основных концептуальных блока, или инстанции личности:

· ид («оно») – главная структура личности, состоящая из совокупности бессознательных (сексуальных и агрессивных) побуждений;

· эго («Я») – совокупность преимущественно сознаваемых человеком познавательных и исполнительных функций психики, представляющих в широком смысле все наши знания о реальном мире;

· суперэго («сверх-Я») – структура, содержащая социальные нормы, установки, социальные ценности того общества, в котором живет человек.

Таким образом, в рамках психодинамической теории личность есть система сексуальных и агрессивных мотивов, с одной стороны, и защитных механизмов – с другой, а структура личности представляет собой индивидуально различное соотношение отдельных свойств, отдельных блоков (инстанций) и защитных механизмов.

2. Аналитическая теория личности. Основателем аналитического подхода к изучению личности является К. Юнг. Глав ным источником развития личности он считал врожденные психологические факторы. Человек получает по наследству от родителей готовые первичные идеи – «архетипы», а смысл жизни каждого человека – наполнить врожденные архетипы конкретным содержанием. Основные элементы личности – это психологические свойства отдельных реализованных архетипов данного человека (черты характера).

В аналитической модели выделяют три основных концептуальных блока, или сферы личности:

· коллективное бессознательное – средоточие всего культурно-исторического опыта человечества;

· индивидуальное бессознательное – совокупность эмоционально заряженных мыслей и чувств («комплексов»), вытесненных из сознания;

· индивидуальное сознательное – структура, служащая основой самосознания, сознательной деятельности.

Целостность личности достигается за счет действия архетипа «самость», который обеспечивает «индивидуацию» человека (или выход из коллективного бессознательного). «Самость» организует, координирует, интегрирует все структуры психики человека в единое целое и создает его уникальность. Это достигается двумя способами такой интеграции: · экстраверсия – установка на наполнение врожденных архетипов внешней информацией;

· интроверсия – ориентация на внутренний мир, на собственные переживания.

3. Гуманистическая теория личности. Выделяются два основных направления: «клиническое» (К. Роджерс) и «мотивационное» (А. Маслоу). Главным источником развития личности представители гуманистической психологии считают врожденные тенденции к самоактуализации.

По Роджерсу, в психике человека существуют две врожденные тенденции: первая («самоактуализирующаяся тенденция») содержит изначально в свернутом виде будущие свойства личности; вторая («организмический отслеживающий процесс») представляет собой механизм контроля за развитием личности. На основе этих тенденций у человека в процессе развития возникает личностная структура «Я», которая включает «идеальное Я» и «реальное Я» и находится в сложных отношениях – от полной гармонии (конгруэнтность) до полной дисгармонии.

А.Г. Маслоу выделил два типа потребностей, лежащих в основе развития личности: «дефицитарные», которые прекращаются после их удовлетворения, и «ростовые», которые только усиливаются после их реализации. В качестве блоков личности выступают пять уровней мотивации: 1) физиологический; 2) потребности в безопасности (в жилище, на работе); 3) потребности в принадлежности (другому человеку, семье); 4) самооценки (самоуважения, компетенции, достоинства); 5) потребность в самоактуализации (в творчестве, красоте, целостности и т. д.). Автор сформулировал закон поступательного развития мотивации – от нижнего уровня к высшему (самоактуализации).

По мнению гуманистов, целостность личности, основное качество «полностью функционирующей личности», достигается в том случае, когда конгруэнтность между «реальным Я» и «идеальным Я» приближается к единице. Целостную личность характеризуют эффективное восприятие реальности; спонтанность, естественность и простота поведения; ориентация на решение проблемы, на дело; постоянная «детскость» восприятия; частое переживание «пиковых» чувств, экстаза; искреннее желание помочь всему человечеству; глубокие межличностные отношения; высокие моральные стандарты.

Таким образом, в рамках гуманистического подхода личность – это внутренний мир человеческого «Я» как результат самореализации.

4. Когнитивная теория личности. По мнению ее основоположника Дж. Келли, главным источником развития личности является среда, социальное окружение. Эта теория подчеркивает влияние интеллектуальных процессов на поведение человека. Главное понятие в этой теории – «конструкт», которое включает в себя особенности всех познавательных процессов. Конструкт – это своеобразный классификатор-шаблон нашего восприятия других людей и себя. Основополагающий постулат теории утверждает, что личностные процессы психологи чески обеспечивают человека таким образом, чтобы создать возможности максимального предсказания событий. У каждого человека имеется своя собственная система личностных конструктов, совместное функционирование которых обеспечивают целостные свойства личности.

Когнитивно сложная личность от когнитивно простой отличается следующими характеристиками: 1) имеет лучшее психическое здоровье; 2) лучше справляется со стрессом; 3) имеет более высокий уровень самооценки; 4) более адаптивна к новым ситуациям.

5. Поведенческая теория личности. Основоположниками социального направления этой теории являются А. Бандура и Дж. Роттер. По их мнению, важную роль в развитии личности играют не столько внешние, сколько внутренние факторы, например, ожидание, цель, значимость и т. д. Бандура назвал поведение человека саморегуляцией, основная задача которой – обеспечивать самоэффективность, то есть совершать только те формы поведения, которые человек может реализовать, опираясь на внутренние факторы (подражание, опыт, самоинструктаж и т. д.).

Целостность свойств личности проявляется в единстве действия блоков субъективной значимости (структура, оценивающая предстоящее подкрепление) и доступности (структура, связанная с ожиданием получения подкрепления на основе прошлого опыта). Люди, которые не видят связи (или видят слабую связь) между своим поведением и их результатами (подкреплениями), по мнению Дж. Ротте-ра, имеют внешний, или экстернальный «локус контроля» («экстерналы» не управляют ситуацией). Люди, которые видят четкую связь между своим поведением и его результатами, имеют внутренний, или интернальный «локус контроля» («интерналы» управляют ситуацией).

Согласно поведенческой теории личности, структура личности – это сложно организованная иерархия рефлексов или социальных навыков, в которой ведущую роль играют внутренние блоки самоэффективности, субъективной значимости и доступности.

6. Диспозиционная теория личности. Согласно диспозици-онной (от англ. disposition – предрасположенность) теории, главным источником развития личности являются факторы генно-средового взаимодействия. Так, Э. Кречмер установил связь между телесной конструкцией и типом характера, а также между телосложением и склонностью к определенному психическому заболеванию.

Г. Айзенк предположил, что такая личностная черта, как «интроверсия–экстраверсия» (замкнутость–общительность) обусловлена функционированием ретикулярной формации мозга. У интровертов она обеспечивает более высокий тонус коры, поэтому им не нужна излишняя сенсорная стимуляция, они избегают излишних контактов с внешним миром. Экстраверты, наоборот, тянутся к внешней сенсорной стимуляции, потому что у них пониженный тонус коры. Он отождествлял личностные свойства со свойствами темперамента. В его модели личности представлены три фундаментальных свойства: 1) интроверсия–экстраверсия; 2) нейротизм (эмоциональная неустойчивость – эмоциональная стабильность); 3) психотизм.

Представителем данного направления является также Г. Оллпорт – основоположник теории черт {черта – это предрасположенность человека вести себя сходным образом в различное время и в различных ситуациях). Он является сторонником выделения трех разновидностей черт: 1) кардинальная черта, присущая только одному человеку и пронизывающая все его поступки; 2) общие черты, характерные для большинства людей в пределах данной культуры (пунктуальность, общительность, добросовестность и т. п.); 3) вторичные черты, менее устойчивые, чем общие.

Исследования отечественных психологов Б.М. Теплова, В.Д. Небылицына, В.М. Русалова и других посвящены разработке формально-динамического направления диспозицион-ной теории личности. Основной отличительной особенностью данного направления является утверждение, что в личности человека существуют два уровня, два разных аспекта личностных свойств – формально-динамический, обусловленный соот ношением свойств нервной системы, темпераментальными характеристиками, и содержательный (знания, навыки, умения, интеллект, характер, установки, смыслы и т. д.).

В.М. Русалов в качестве основного элемента личности выделяет четыре формально-динамических свойства [243]:

· эргичность – уровень психического напряжения, выносливость;

· пластичность – легкость переключения с одних программ поведения на другие;

· скорость – индивидуальный темп поведения;

· эмоциональный порог – чувствительность к обратной связи, к несовпадению реального и планируемого поведения.

Каждое из этих свойств может быть выделено в трех сферах поведения человека: психомоторной, интеллектуальной и коммуникативной.

7. Деятельностная теория личности получила наибольшее распространение в отечественной психологии (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, К.А. Абульханова-Славская, А.В. Бруш-линский). Главным источником развития личности согласно этой теории является деятельность, которая понимается как сложная динамическая система взаимодействия субъекта (активного человека) с миром (обществом), в процессе которых и формируются свойства личности [150]. В рамках деятельно-стного подхода в качестве элементов личности выступают отдельные свойства, или черты личности; принято считать, что свойства личности образуются в результате деятельности, которая осуществляется всегда в конкретном общественно-историческом контексте. В этой связи свойства личности рассматриваются как социально (нормативно) детерминированные.

Список свойств личности фактически безграничен и задается многообразием видов деятельности, в которые включен человек как субъект [1].

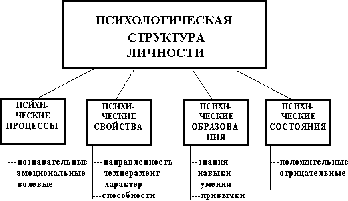

В деятельностном подходе наиболее популярной является четырехкомпонентная модель личности, которая в качестве основных структурных блоков включает в себя направленность, способности, характер и самоконтроль

Психосоциальная концепция Эриксона

Известный американский психолог Э. Эриксон предложил свою психосоциальную концепцию развития личности по возрастным этапам-стадиям. Он же ввел в научный оборот понятие «групповая идентичность».

В представлении Э. Эриксона групповая идентичность формируется с первых дней жизни человека: как только ребенок включается определенную группу, он начинает понимать мир как эту группу и в последующем ориентируется на нее.

Вместе с тем, у ребенка постепенно формируется и его собственная «эгоидентичность», чувство устойчивости и непрерывности своего «Я», хотя процесс этот сложный и динамичный. Формирование эгридентичности включает ряд стадий, или этапов, в развитии личности, каждый из которых характеризуется задачами определенного возраста, выдвигаемыми социумом. Однако решение этих задач определяется исключительно индивидуальным уровнем психологического развития человека, с одной стороны, и духовной атмосферой социума, в котором он живет, — с другой. Основные стадии психосоциального развития индивида таковы.

Младенчество. Период характеризуется тем, что главную роль в жизни ребенка играет его мать — она кормит ребенка, ухаживает заним, дает ему ласку, заботу. В результате у ребенка формируется базовое доверие к миру.

Раннее детство (от 1 года до 3 лет). Этот период связан с формированием автономии и независимости ребенка. Он начинает ходить, обучается гигиеническому самоконтролю; постепенно встречается с актами одобрения или неодобрения со стороны социума, которые открывают ребенку глаза на самого себя. Впервые формируется одно из важнейших чувств — чувство стыда.

Предшкольное детство (от 3 до 6 лет). На этой стадии ребенок начинает осознавать себя как личность и еще более активно осваивает мир. У него формируется чувство предприимчивости, инициативы, которое закладывается в его играх. Он глубже осваивает отношения между людьми, развивает свои психические возможности, прежде всего — познавательные.

Младший школьный возраст. К этому периоду общения в семье оказывается недостаточно для развития ребенка, к последующему развитию подключаются другие социальные институты, прежде всего — школа. Здесь социум приобщает ребенка к знаниям о будущей деятельности, передает ему технологический эгос культуры. На этой стадии происходит углубленное психическое развитие ребенка, формируется психический склад его личности.

В этот же период приобретаются стойкие невротические реакции, ребёнок испытывает чувство тревоги вследствие боязни:

— какого-либо несчастья с родителями;

— отсутствия денег в семье;

— физического насилия;

— личной несостоятельности;

— неопределенности в будущем.

У тревожного ребенка может быть меньше успехов в школе, ему трудно адаптироваться в обществе, развивать в себе дух здорового конформизма и чувство свободы-ответственности.

Подростковый возраст (в России: от 10 до 17 лет; призывной возраст в армию — 18 лет; в некоторых цивилизованных странах: от 10 до 20 лет, призывной возраст в армию — 21 год). Период формирования центральной формы эгоидентичности. Бурный физиологический рост, половое созревание, гиперсексуальность. Муки сравнения себя с другими. Поиски смысла жизни. Любовь и разочарования. Смятение души. Профессиональное самоопределение.

Основные психологические проблемы подростков:

— будущее;

— стрессы;

— коммуникативная некомпетентность;

— сопротивление манипулированию;

— отношения с родителями;

— любовь и близость;

— принятие собственного гнева;

— принятие собственного тела;

— принятие своего характера.

Основные психологические реакции подростков:

— оппозиция;

— группирование;

— конфронтация;

— эмансипация.

Созревание познавательных и эмоциональных функций может вести к тому, что подростки используют новые способности в форме критики, сомнений, противодействия ценностям, установкам и образу действий взрослых. Часто это вызывает конфликт с родителями, особенно если в семье господствует авторитарный и ограничительный стиль воспитания. В процессе социализации группа сверстников в значительной мере замещает подростку родителей и становится для него референтной группой. Перенос центра социализации из семьи в группу сверстников приводит к ослаблению эмоциональных связей с родителями, к замене их взаимоотношениями со многими людьми, меньше влияющими на личность как целое, но формирующими определенные формы ее поведения. Особое значение для подростка приобретают внешний вид и производимое им впечатление, что также часто приводит к конфликтам с членами семьи.

Несмотря на это, отход от родительского дома отражается не на всех формах поведения, взглядах и установках. Хотя у многих подростков родители как центр ориентации и идентификации отступают на второй план, это относится далеко не ко всем областям жизни. Влияние семьи в период взросления уменьшается, но она по-прежнему остается для подростка важной референтной группой. Относительно стабильными остаются эмоциональные связи, даже при разрыве с семьей они в большинстве случаев поддерживаются, особенно с матерью.

Молодость. На этой стадии актуальны поиск спутника жизни, тесное сотрудничество с людьми, укрепление связей со своей социальной группой. Индивид в этот период устойчив в ситуации обезличивания, он способен без ущерба для личности смешивать свою идентичность с другими людьми.

Взрослость. Развитие идентичности происходит всю жизнь. На человека воздействуют другие люди, особенно его собственные дети. Вкладывая себя в любимый труд, в заботу о детях, человек психологически может быть удовлетворен собой и своей жизнью.

Старость. Эго-идентичность на основе всего жизненного пути личности приобретает завершенную форму. Человек переосмысливает нею жизнь, осознает свое «Я» в размышлениях о прожитых годах. Психологически адекватный человек принимает себя и свою жизнь, осознает необходимость в ее логическом завершении, способен проявлять мудрость. Проявляется отстраненный интерес к жизни перед лицом смерти. Направленность формирования психики индивида на всех его этапах-стадиях может быть позитивной и негативной. Динамика этой направленности зависит от всех институтов социализации, прежде всего — семьи, особенно на ранних этапах социализации. Достаточно отметить, что сильно выраженный дефицит эмоционального общения матери с младенцем приводит к резкому замедлению психического развития ребенка.

Переходы от одного периода к другому — это изменение сознания и отношения индивида к окружающей действительности и ведущее деятельности, ломка социальных взаимоотношений человека с другими людьми.

Личность, с точки зрения К.Г. Юнга, дихотомична. Самыми Важными составляющими личностной структуры он так же, как и Фрейд, считает две противоположные субстанции: сознание и бессознательное, причем в этой паре более важное значение он придает бессознательному. Он полагал, что личность детерминирована не ее опытом, обучением или воздействием среды, а появляется на свет с уже заданным целостным жизненным эскизом, окружающая среда вовсе не дарует личности возможность ею стать но лишь выявляет то, что было в ней заложено.

Функция сознания, по мнению К.Г. Юнга, эфимерна, оно только поддерживает взаимоотношение психических содержаний эго и осуществляет «все сиюминутные приспособления и ориентации, отчего его работу можно сравнить с ориентировкой в пространстве».

Бессознательное, согласно теории К.Г. Юнга, - это совокупность всех психических явлений, не обладающих свойством сознательности. Он определил его как предельное психологическое понятие, покрывающее все те психические содержания или процессы, которые не осознаются, т.е. которые не отнесены воспринимаемым образом к нашему эго.

Психическая деятельность человека, по мнению К.Г. Юнга, протекает следующим образом. Состояние сознания, обусловленное взаимодействием человека с конкретной действительностью, вызывает активизацию бессознательного, сублимирующего в сознание материал, необходимый для адаптации к этой действительности. Таким образом, бессознательное по отношению к сознанию обладает компенсаторной функцией и для этого оно содержит все необходимые элементы для психического здоровья своего носителя, для саморегуляции психического как целого. Однако в личном психическом опыте человека эта компенсаторная функция обычно не осознается, а проявляется через нераспознаваемые человеком его собственные мотивы и побуждения, сновидения, подавленные аффекты и т.п.

Бессознательное человека расслаивается на две составляющие: индивидуальное, или личное бессознательное, и коллективное бессознательное. Среди них коллективное бессознательное является базовым элементом не только в структуре бессознательного, но и личности в целом.

Содержание индивидуального бессознательного обусловлено личным опытом индивида. Оно охватывает все приобретения личного существования, в том числе забытое, вытесненное, воспринятое под порогом сознания, подуманное и почувствованное. Это та часть бессознательного, которая может быть осознана.

Коллективное бессознательное - структурный уровень человеческой психики, содержащий наследственные элементы. Это базовый внеличностный компонент личности или трансперсональная психика. По выражению К.Г. Юнга, оно содержит все духовное наследие человеческой эволюции, рождаемое каждый раз заново в мозговой структуре бтдельного человека. Он полагал, что ребенок - не чистая доска, на которой жизнь записывает свои письмена. На этой доске с момента зачатия отмечены некоторые мировые общечеловеческие свойства в виде автономно функционирующих систем, которые он обозначил как архетипы.

Архетипы, или «архаические остатки», согласно теории К.Г. Юнга, которая в свою очередь опирается на мнение историков культуры, можно обнаружить в мифологических мотивах. Он полагал, что как строение тела восходит к общей анатомической структуре млекопитающих, так же и основой психики является «безмерно древнее психическое начало». К.Г. Юнг сравнивал архетип с инстинктом, который определяет поведение на биологическом уровне, и считал его регулятором психической жизни, организующим и направляющим психические процессы. Архетипы могут проявить себя в сознании в качестве архетипических образов и идей. В связи с этим реальным выразителем архетипов могут выступать символы и мифы, а вся мифология может рассматриваться как проекция бессознательного. Теоретически возможно любое число архетипов. К архетипам К.Г. Юнг относил и все части личности: сознание и бессознательное, а также их составляющие.

Составляющими элементами сознания являются эго и персона. Эго - это центральный комплекс сознания, но в целом оно переживает себя как центр психического и в связи с этим играет основную роль в сознательной жизни. Персона (persona - лат. «актерская маска») - социальное «Я» или роль человека, проистекающая из общественных ожиданий и обучения. К.Г. Юнгом она связывается также с идеальными аспектами личности. Это визитная карточка «Я»: манера говорить, мыслить, одеваться, социальная роль, способность самовыражаться в обществе. Обычно свое «Я» или эго человек отождествляет со своей персоной. Однако К.Г. Юнг считает это ошибкой, т.к. персона - это всего лишь во многом случайная роль, которую человек играет в своей жизни благодаря сложившимся обстоятельствам. Однако персона может иметь и положительное значение, т.к. она отвечает за адаптацию человека, за выбор приспособительных действий при взаимодействии его с различными сторонами социальной жизни. Негативная сторона персоны проявляется в возможности потери индивидуальности при отождествлении эго с персоной и отвержении внутренней жизни, и тогда поведение и вся жизнь человека предопределяется только коллективными ожиданиями.

Наиболее значимыми составляющими индивидуального бессознательного являются тень, анима (анимус) и самость.

Тень - один из личностных архетипов. Ее содержание - это вытесненные при формировании персоны желания, тенденции, переживания, которые отрицаются сознательным эго как несовместимые с ней.

Архетипическими образами тени являются те, которые вызывают неприятие, страх и отвращение. Тень как психическая субстанция требует от эго своей реализации, однако этой реализации препятствует персона. Тень и персона антагонистичны, находятся в компенсаторной взаимосвязи. Выраженная конфронтация между ними может перерасти в невротическую вспышку. Эту ситуацию конфронтации эго может также переживать как укоры совести, моральную проблему выбора.

Анима - бессознательная, женская сторона личности мужчины. Анимус - бессознательная, мужская сторона личности женщины. Архетипическая анима проявляется в четырех главных мифологизированных образах: мать, соблазнительница, девственница и София. Архетипический анимус проявляется в виде следующих образов: мужчина-атлет, инициативный мужчина, умный мужчина, мудрец.

По мнению К.Г. Юнга, у женщины также есть и анима, которая обусловлена ее взаимоотношениями с собственной матерью, а у мужчины - анимус, содержание которого определяется его отцом.

Самость - архетип целостности, основной регулирующий центр личности. Это объединяющий сознание и бессознательное принцип. В ней заключена индивидуальная неповторимость человека и поэтому она является высшей властью в судьбе индивида. К.Г. Юнг писал, что самость - это наша жизненная цель, потому что это наиболее полное выражение того судьбоносного сочетания, которое мы называем индивидуальностью.

Архетипическими мифическими образами самости являются «сверхординарные личности», такие, как король, спаситель, пророк и сам Бог. Она символически отражена и в целостных символах: круг, квадрат, крест, монада, квадратура круга, дао и т.п.

Поскольку центральным звеном в личности является самость, которая определяет действия человека и его судьбу в целом, то основным психическим процессом, направляющим любую его деятельность, согласно теории К.Г. Юнга, выступает индивидуация (индивидуализация).

Индивидуация - это процесс становления, «путь к себе» или «самореализация», это основное стремление души, это потребность ее быть индивидуальной, обособленной от общего коллективного сознания. Она есть реализация самости. Она является естественно необходимой для личности, поскольку проявляется и физиологически. Существенная задержка индивидуации, по мнению К.Г. Юнга, может привести к психическому расстройству. Архетипическими отражениями процесса индивидуации К.Г. Юнг считал путь героя в символизме мифа и сказки и добычу философского камня, золота или панацеи в символизме алхимии.

Психоаналитический подход

Создатель психоаналитической теории Зигмунд Фрейд был одной из выдающихся интеллектуальных фигур XX века. Его психоаналитическая теория личности — каковы бы ни были ее недостатки как научной дисциплины — остается самой глубокой и влиятельной теорией личности из когда-либо созданных. Ее влияние распространяется далеко за пределы психологии, воздействуя на социальные науки, гуманитарную сферу, искусство и общество в целом. Хотя сегодня психоаналитическая теория играет менее заметную роль в психологии, чем 50-60 лет назад, многие ее идеи влились в основной поток психологической мысли. Даже родители, которые при воспитании своего ребенка всего лишь от случая к случаю руководствовались бестселлером психиатра доктора Спока «Ребенок и уход за ним», гораздо ближе стоят к психологам-фрейдистам, чем могут себе представить.

Свою научную карьеру Фрейд начал в качестве невролога, лечащего пациентов от различных «нервных» расстройств при помощи обычных медицинских процедур. Поскольку последние часто не достигали успеха, он использовал метод гипноза, но затем отказался от него. Со временем он открыл метод свободных ассоциаций, когда пациенту предлагают говорить все, что приходит ему на ум, насколько бы тривиальным или неудобным ему это ни казалось. Внимательно слушая эти вербальные ассоциации, Фрейд обнаружил в них повторяющиеся темы, которые, по его предположению, были проявлениями бессознательных идей и страхов. Сходные темы он обнаружил в припоминании снов и ранних воспоминаниях детства.

Фрейд сравнивал человеческий разум с айсбергом. Небольшая его часть, выступающая над поверхностью воды, — сознательное (наше текущее знание) плюс предсознательное (вся информация, которая в данный момент не находится «в уме», но которую при необходимости можно туда вызвать, например фамилия президента Соединенных Штатов). Остальная и гораздо большая часть айсберга содержит бессознательное — хранилище импульсов, желаний и недоступных воспоминаний, влияющих на мысли и поведение. Эта топографическая модель была первой попыткой Фрейда «составить карту» человеческой психики. Он не первым открыл бессознательные мысленные влияния — еще Шекспир включал их в свои пьесы, но Фрейд отвел им первостепенную роль в повседневном функционировании нормальной личности.

С акцентом Фрейда на бессознательных процессах была тесно связана его убежденность в детерминизме человеческого поведения. Доктрина психологического детерминизма предполагает, что все мысли, эмоции и действия имеют свою причину. Фрейд считал, что не только все психологические события причинно обусловлены, но и что большинство из них вызваны неудовлетворенными потребностями и бессознательными желаниями. В одной из своих ранних публикаций («Психопатология обыденной жизни», 1901) Фрейд утверждал, что сны, юмор, забывание и обмолвки («фрейдовские оговорки») — все это служит для облегчения психической напряженности путем высвобождения подавленных импульсов и удовлетворения неосуществленных желаний.

Собрание сочинений Фрейда включает 24 тома. Его первая, и главная, работа «Толкование снов» была опубликована в 1900 году, а последний трактат «Очерк психоанализа» — в 1940-м, через год после его смерти. Здесь мы сможем только в самом общем виде очертить его теорию личности.

Структура личности

Фрейд обнаружил, что его топографическая модель слишком проста для описания личности человека, и продолжал развивать модель строения, в которой личность делилась на три основные взаимодействующие системы, управляющие человеческим поведением: ид («оно»), эго (Я) и суперэго (сверх-Я).

Ид — наиболее примитивная часть личности, из которой позднее развиваются эго и суперэго. «Оно» есть у новорожденного и состоит из основных биологических импульсов (или потребностей): нужды в еде, питье, удалении отходов, избегании боли и получении сексуального (чувственного) удовольствия. Фрейд полагал, что к основным биологическим потребностям относится также агрессия (см. гл. 11). Фактически он считал, что сексуальные и агрессивные потребности являются самыми важными инстинктами, определяющими всю жизнь личности. «Оно» требует немедленного удовлетворения этих импульсов. Подобно маленькому ребенку, «оно» руководствуется принципом удовольствия: стремится получать удовольствие и избегать боли, невзирая на внешние обстоятельства.

Эго. Дети вскоре узнают, что их импульсы не могут всегда удовлетворяться немедленно. Голоду придется подождать, пока кто-то не достанет еду. Освобождение прямой кишки или мочевого пузыря должно быть отложено, пока мы не дойдем до туалета. За некоторые импульсы (например, за игру со своими гениталиями или за битье кого-нибудь) родитель может наказать. Эго — новая часть личности, которая развивается по мере того, как маленький ребенок научается учитывать требования реальности. Эго подчиняется принципу реализма: удовлетворение импульсов следует отложить до наступления подходящей ситуации. По сути, эго — «ответственный исполнитель» личности: оно решает, какие действия являются подходящими и какие импульсы от «оно» следует удовлетворить и каким именно способом. Эго является посредником между требованиями «оно», реалиями мира и требованиями суперэго.

Суперэго. Третья часть личности — суперэго, которое судит о правильности или неправильности действий. Вообще, суперэго — это перенесенная вовнутрь репрезентация ценностей и морали общества; оно включает совесть индивида, а также его представления о морально идеальном человеке (называемом идеалом эго).

Суперэго развивается в ответ на вознаграждения и наказания со стороны родителей. Поначалу родители контролируют поведение ребенка непосредственно, путем вознаграждения и наказания. Включая родительские стандарты в свое суперэго, ребенок ставит поведение под свой контроль. Ребенку уже не нужно, чтобы кто-то говорил ему, что красть неправильно, — это ему скажет суперэго. Нарушение стандартов суперэго или даже импульс, направленный на это, создает тревожность — первоначально это была боязнь потерять любовь родителей. Согласно Фрейду, эта тревожность в основном бессознательная, но может переживаться как чувство вины. Если родительские стандарты откровенно жесткие, человеком может овладеть чувство вины и он начнет подавлять все агрессивные или сексуальные импульсы. Напротив, индивид, которому не удается включить в свое суперэго какие-либо стандарты приемлемого социального поведения, может чрезмерно себе потворствовать или вовлекаться в криминальное поведение. Говорят, что у такого человека слабое суперэго.

Часто эти три составляющих личности противостоят друг другу: эго откладывает удовлетворение, которого «оно» требует немедленно, а суперэго борется и с «оно», и с эго, поскольку поведению часто недостает морального кода, представленного в супер-эго. У цельной личности эго находится под строгим, но гибким контролем; правит принцип реальности. В своей ранней топографической модели Фрейд предположил, что все «оно», а также бОльшая часть эго и суперэго погружены в бессознательное; только небольшие части эго и суперэго выходят в сознание и предсознание

Формирование и развитие личности

С мыслью о том, что личностью человек не рождается, а становится, согласны сейчас большинство психологов. Однако их точки зрения на то, каким законам подчиняется развитие личности, значительно расходятся. Эти расхождения касаются понимания движущих сил развития, в частности значения общества и различных социальных групп для развития личности, закономерностей и этапов развития, наличия, специфики и роли в этом процессе кризисов развития личности, возможностей ускорения процесса развития и других вопросов.

С каждым типом теорий, рассмотренным в предыдущем разделе этой главы, связано свое особенное представление о развитии личности. Психоаналитическая теория понимает развитие как адаптацию биологической природы человека к жизни в обществе, выработку у него защитных механизмов и согласованных со «Сверх-Я» способов удовлетворения потребностей. Теория черт основывает свое представление о развитии на том, что все черты личности формируются прижизненно, и рассматривает процесс их зарождения, преобразования и стабилизации как подчиняющийся иным, небиологическим законам. Теория социального научения представляет процесс развития личности сквозь призму формирования определенных способов межличностного взаимодействия людей. Гуманистическая и другие феноменологические теории трактуют его как процесс становления «Я».

В последние десятилетия усиливается тенденция к интегрированному, целостному рассмотрению личности с позиций разных теорий и подходов, и здесь намечается также интегративная концепция развития, принимающая во внимание согласованное, системное формирование и взаимозависимое преобразование всех тех сторон личности, акцент на которые делался в русле различных подходов и теорий. Одной из таких концепций стала теория, принадлежащая американскому психологу Э.Эриксону, в которой, более чем в других, данная тенденция оказалась выраженной.

Э.Эриксон в своих взглядах на развитие придерживался так называемого эпигенетического принципа: генетической предопределенности стадий, которые в своем личностном развитии обязательно проходит человек от рождения до конца своих дней. Наиболее существенный вклад Э.Эриксона в теорию личностного развития состоит в выделении и описании восьми жизненных психологических кризисов, неизбежно наступающих у каждого человека:

1. Кризис доверия — недоверия (в течение первого года жизни).

2. Автономия в противоположность сомнениям и стыду (в возрасте около 2—3 лет).

3. Появление инициативности в противовес чувству вины (примерно от 3 до 6 лет).

4. Трудолюбие в противоположность комплексу неполноценности (возраст от 7 до 12 лет).

5. Личностное самоопределение в противоположность индивидуальной серости и конформизму (от 12 до 18 лет).

6. Интимность и общительность в противовес личностной психологической изолированности (около 20 лет).

7. Забота о воспитании нового поколения в противоположность «погружению в себя» (между 30 и 60 годами).

8. Удовлетворенность прожитой жизнью в противоположность отчаянию (старше 60 лет).

Становление личности в концепции Эриксона понимается как смена этапов, на каждом из которых происходит качественное преобразование внутреннего мира человека и радикальное изменение его отношений с окружаюшими людьми. В результате этого он как личность приобретает нечто новое, характерное именно для данного этапа развития и сохраняющееся у него (по крайней мере в виде заметных следов) в течение всей жизни.

Сами личностные новообразования, по Э.Эриксону, возникают не на пустом месте — их появление на определенной стадии подготовлено всем процессом предшествующего развития личности. Новое в ней может возникнуть и утвердиться, лишь когда в прошлом уже были созданы соответствующие психологические и поведенческие условия.

Формируясь и развиваясь как личность, человек приобретает не только положительные качества, но и недостатки. Детально представить в единой теории всевозможные варианты индивидуального личностного развития по всевозможным сочетаниям положительных и отрицательных новообразований практически невозможно. Имея в виду эту трудность, Э.Эриксон изобразил в своей концепции только две крайние линии личностного развития: нормальную и аномальную. В чистом виде они в жизни почти не встречаются, но зато вмещают в себя всевозможные промежуточные, варианты личностного развития человека (табл).

| Стадия развития | Нормальная линия развития | Аномальная линия развития |

| 1. Раннее младенчество (от рождения до 1 года) 2. Позднее младенчество (от 1 года до 3 лет) 3. Раннее детство (около 3— 5 лет) | Доверие к людям. Взаимная любовь, привязанность, взаимное признание родителей и ребенка, удовлетворение потребностей детей в общении и других жизненно важных потребностей. Самостоятельность, уверенность в себе. Ребенок смотрит на себя как на самостоятельного, отдельного, но еще зависимого от родителей человека. Любознательность и активность. Живое воображение и заинтересованное изучение окружающего мира, подражание взрослым, включение в поло-ролевое поведение. | Недоверие к людям как результат плохого обращения матери с ребенком, игнорирование, пренебрежение им, лишение любви. Слишком раннее или резкое отлучение ребенка от груди, его эмоциональная изоляция. Сомнения в себе и гипертрофированное чувство стыда. Ребенок ощущает свою неприспособленность, сомневается в своих способностях, испытывает лишения, недостатки в развитии элементарных двигательных навыков, например хождения. У него слабо развита речь, имеется сильное желание скрыть от окружающих людей свою ущербность. Пассивность и безразличие к людям. Вялость, отсутствие инициативы, инфантильное чувство зависти к другим детям, подавленность и уклончивость, отсутствие Признаков полоролевого поведения. |

| 4. Среднее детство (от 5 до 11 лет | Трудолюбие. Выраженное чувство долга и стремление к достижениям успехов. Развитие познавательных и коммуникативных умений и навыков. Постановка перед собой и решение реальных задач. Нацеленность игры и фантазии на лучшие перспективы. Активное усвоение инструментальных и предметных действий, ориентированность на задачу. | Чувство собственной неполноценности. Слаборазвитые трудовые навыки. Избегание сложных заданий, ситуаций соревнования с другими людьми. Острое чувство собственной неполноценности, обреченности на то, чтобы всю жизнь оставаться посредственностью. Ощущение временного «затишья перед бурей», или периодом половой зрелости. Конформность, рабское поведение. Чувство тщетности прилагаемых усилий при решении разных задач. |

| 5. Половое созревание, под-ростничество и юность (от 11 до 20 лет | Жизненное самоопределение. Развитие временной перспективы — планов на будущее. Самоопределение в вопросах: каким быть? и кем быть? Активный поиск себя и экспериментирование в разных ролях. Учение. Четкая половая поляризация в формах межличностного поведения. Становление мировоззрения. Взятие на себя лидерства в группах сверстников и подчинение им при необходимости. | Путаница ролей. Смещение и смешение временных перспектив: появление мыслей не только о будущем и настоящем, но и о прошлом. Концентрация душевных сил на самопознании, сильно выраженное стремление разобраться в самом себе в ущерб развитию отношения с внешним миром и людьми. Поло-ролевая фиксация. Потеря трудовой активности. Смешение форм полоролевого поведения, ролей в лидировании. Путаница в моральных и мировоззренческих установках. |

| 6. Ранняя взрослость (от 20 до 45 лет) | Близость к людям. Стремление к контактам с людьми, желание к способность посвятить себя людям. Рождение и воспитание детей. Любовь и работа. Удовлетворенность личной жизнью. | Изоляция от людей. Избегание людей, особенно близких, интимных отношений с ними. Трудности характера, неразборчивые отношения и непредсказуемое поведение. Непризнание, изоляция, первые симптомы отклонений в психике, душевных расстройств, возникающих под влиянием якобы существующих и действующих в мире угрожающих сил. |

| 7. Средняя взрослость (от 40—45 до 60 лет) 8. Поздняя взрослость (свыше 60 лет) | Творчество. Продуктивная и творческая работа над собой и с другими людьми. Зрелая, полноценная и разнообразная жизнь. Удовлетворенность семейными отношениями и чувство гордости за своих детей. Обучение и воспитание нового поколения. Полнота жизни. Постоянные раздумья о прошлом, его спокойная, взвешенная оценка. Принятие прожитой жизни такой, какая она есть. Ощущение полноты и полезности прожитой жизни. Способность примириться с неизбежным. Понимание того, что смерть не страшна. | Застой. Эгоизм и эгоцентризм. Непродуктивность в работе. Ранняя инвалидность. Всепрощение себя и исключительная забота о самом себе. Отчаяние. Ощущение того, что жизнь прожита зря, что времени осталось слишком мало, что оно бежит слишком быстро. Осознание бессмысленности своего существования, потеря веры в себя и в других людей. Желание прожить жизнь заново, стремление получить от нее больше, чем было получено. Ощущение отсутствия в мире порядка, наличия в нем недоброго неразумного начала. Боязнь приближающейся смерти. |

Э.Эриксон выделил восемь стадий развития, один к одному соотносимых с описанными выше кризисами возрастного развития. На первой стадии развитие ребенка определяется почти исключительно общением с ним взрослых людей, в первую очередь матери. На этой стадии уже могут возникнуть предпосылки к проявлению в будущем стремления к людям или отстранения от них.

Вторая стадия определяет формирование у ребенка таких личностных качеств, как самостоятельность и уверенность в себе. Их становление также в значительной степени зависит от характера общения и обращения взрослых с ребенком.

Заметим, что к трем годам ребенок уже приобретает определенные личностные формы поведения, и здесь Э.Эриксон рассуждает в согласии с данными экспериментальных исследований. Можно спорить о правомерности сведения всего развития именно к общению и обращению с ребенком со стороны взрослых (исследования доказывают важную роль в этом процессе предметной совместной деятельности), но тот факт, что ребенок трехлетнего возраста уже ведет себя как маленькая личность, почти не подвергается сомнению.

Третья и четвертая стадии развития, по Э.Эриксону, также в целом совпадают с представлениями Д.Б.Эльконина и других отечественных психологов. В данной концепции, как в уже рассмотренных нами, подчеркивается значение учебной и трудовой деятельности для психического развития ребенка в эти годы. Отличие взглядов наших ученых от позиций, на которых стоит Э.Эриксон, заключается только в том, что он акцентирует внимание на формировании не операциональных и познавательных умений и навыков, а качеств личности, связанных с соответствующими видами деятельности: инициативности, активности и трудолюбия (на положительном полюсе развития), пассивности, нежелания трудиться и комплекса неполноценности в отношении трудовых, интеллектуальных способностей (на отрицательном полюсе развития).

Следующие стадии личностного развития в теориях отечественных психологов не представлены. Но вполне можно согласиться с тем, что приобретение новых жизненных и социальных ролей заставляет человека по-новому смотреть на многие вещи, и в этом, по-видимому, заключается основной момент личностного развития в старшем возрасте, следующем за юностью.

Вместе с тем вызывает возражение линия аномального развития личности, очерченная Э.Эриксоном для этих возрастов. Она явно выглядит патологично, между тем как это развитие может обретать и иные формы. Очевидно, что на систему взглядов Э.Эриксона оказали сильное влияние психоанализ и клиническая практика.

Кроме того, на каждой из- выделенных им стадий развития автор указывает лишь на отдельные моменты, объясняющие его ход, и только на некоторые личностные новообразования, характерные для соответствующего возраста. Без должного внимания, например, на ранних стадиях детского развития осталось усвоение и использование ребенком речи, причем в основном только в аномальных формах.

Тем не менее значительная доля жизненной правды в данной концепции содержится, а главное, она позволяет представить себе важное значение периода детства во всем процессе личностного развития человека.

В заключение отметим особую позицию по вопросу о личностном развитии, которую занимает Э.Фромм. Представляется, что он дал философски наиболее правильную трактовку целей и задач личностного развития человека в условиях современного демократического общества. Демократия, писал он, — это система, которая не на словах, а на деле создает экономические, политические и культурные условия для полноценного развития индивида как личности. Развитие личности — это признание и реализация уникальных возможностей, имеющихся у каждого человека. Люди, считал автор, рождаются равными, но разными. Уважение самобытности человека, культивирование его уникальности, соответствующее его природе и сообразное высшим нравственным, духовным ценностям, — важнейшая задача воспитания.

Личность должна развиваться свободно, и свобода ее развития на практике означает неподвластность любой высшей силе или цели, кроме самосовершенствования личности. Будущее демократии зависит от реализации индивидуализма в том положительном его понимании, которое смыкается с понятием индивидуальности. Индивидом как личностью не должна манипулировать никакая внешняя сила, будь то государство или коллектив.