Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 47»

Копейского городского округа

(МДОУ «ДС № 47»)

| 456658, Челябинская обл., г. Копейск, ул. 26 Партсъезда, 5а. Тел. (35139) 2-40-04 [email protected] E-mail: |

Использование технологии

«синквейн» в работе с детьми дошкольного возраста

(из опыта работы учителя-логопеда)

Учитель-логопед

Н.Ю. Малетич

Копейск, 2019 г.

Введение.

Общение – одна из форм человеческого взаимодействия. С момента появления ребенка на свет мама, а вслед за ней и другие близкие начинают побуждать ребенка к общению. Потребность в речевом общении развивается у ребенка не сама по себе, а через общение и взаимодействие со взрослым.

Развитие речи ребенка имеет важное значение. Это связано с исключительной ролью речи в психическом развитии и обучении. С помощью речи ребенок овладевает наиболее совершенными способами общения с окружающими, у него развивается обобщающая функция мышления: с помощью речи ребенок не только получает новую информацию, но и усваивает ее. Кроме того, с помощью речи у ребенка развивается регуляция высших психических функций. Включаясь в процесс восприятия, речь делает ее более обобщенной и дифференцированной.

Как отмечает Е.М.Мастюкова, речь наиболее интенсивно начинает развиваться в старшем дошкольном возрасте, она имеет большое значение для готовности ребенка к обучению. Именно формирование речи способствует развитию у ребенка возможности адаптироваться в межличностных отношениях, овладеть интеллектуальными операциями – мышлением и др. Кроме того, в процессе развития речи у ребенка совершенствуется фонематическое восприятие, он воспринимает на слух и точно дифференцирует сходные по звучанию звуки речи (фонемы). Развитие фонематического восприятия является основой для успешного овладения чтением и письмом.

Развитие речи ребенка обусловлено определенной закономерностью.

В общей системе речевой работы в детском саду обогащение словаря, его закрепление и активизация занимают очень большое место. Слово – основная единица языка, и совершенствование речевого общения невозможно без расширения словарного запаса ребенка. Вместе с тем познавательное развитие, развитие понятийного мышления невозможно без усвоения новых слов, выражающих усваиваемые ребенком понятия, закрепляющих получаемые им новые знания и представления. Процесс усвоения детьми значений слов, их семантики был изучен Л. С. Выготским, установившим, что ребенок по мере своего развития переходит от случайных, несущественных признаков к существенным. С изменением возраста изменяются полнота и правильность отражения им в своей речи фактов, признаков или связей, существующих в действительности. Особенности развития детского мышления во многом определяют особенности детского словаря. Работа над словарем ребенка должна идти в тесной связи с развитием его мышления. Живые наблюдения, игры, занятия, прогулки дают детям обширный круг наглядных представлений. При наличии богатого словарного запаса ребенок легче овладеет образной, связной речью, может перессказывать тексты и составлять рассказы, проявлять навыки словотворчества. Богатство словаря создается и за счет разнообразного изменения слова, овладения различными формами слов, словами уменьшительными, ласкательными, степенями сравнения.

Активизация словарного запаса происходит в процессе ознакомления с окружающим миром, во всех видах детской деятельности, повседневной жизни, общении. Работа над словом уточняет представления ребенка, углубляет его чувства, организует социальный опыт.

Все это имеет особое значение в дошкольном возрасте, поскольку именно здесь закладывается основное развитие мышления и речи, происходит становление социальных контактов, формируется творческая личность с богатым воображением и предпосылками к развитию словотворчества «стихоплетства».

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования определяет целевые ориентиры – социальные и психологические характеристики личности ребенка на этапе завершения дошкольного образования, среди которых речь занимает одно из центральных мест как самостоятельно формируемая функция, а именно: к завершению дошкольного образования ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания. Так же речь включается в качестве важного компонента, в качестве средства общения, познания, творчества в следующие целевые ориентиры:

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, строит речевое высказывание в ситуации общения;

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты;

- творческие способности ребенка проявляются в придумывании сказок, он может фантазировать вслух, играть звуками и словами;

- может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;

- проявляет любознательность, задает вопросы, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;

- способен к принятию собственных решений.

По сути, ни один из целевых ориентиров дошкольного образования не может быть достигнут без освоения речевой культуры.

Для достижения целевых ориентиров необходима систематическая коррекция речевых нарушений у детей с применением наиболее подходящих и эффективных методов и приемов коррекции речевых недостатков.

В логопедической практике накоплено достаточное количество методик, научных трудов, статей по коррекции речевых нарушений у дошкольников.

Сегодняшний день отличается активным ростом новых развивающих технологий, многие из которых можно успешно использовать в коррекционной работе. Занимаясь с детьми, необходимо максимально использовать все известные в специальной педагогике приемы и методы, в том числе и современные методы, которые способствовали бы: совершенствованию мыслительных и познавательных способностей, развитию лексико-грамматического строя и связной речи дошкольников. А это значит, опора на личностно-ориентированный, системно-деятельностный, комплексный и дифференцированный подходы, что соответствует требованиям ФГОС ДО и запросам современного общества.

Проблема:

Как научить детей активно использовать словарный запас в речи, научить «правильно и красиво» говорить, привлечь детское внимание к занятиям словотворчеством?

Задумавшись над данной проблемой, пришли к пониманию использования технологии «Синквейна» в работе с детьми:

синквейн можно использовать на занятиях по развитию речи с детьми старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями, а также с детьми с нормой речевого развития.

составление синквейна проводится в рамках прохождения определенной лексической темы.

синквейн в коррекционной работе с детьми с ТНР в полной мере совершенствует словарную работу.

развивает языковое чутье, формируется фразовая речь, ассоциативное мышление.

синквейн помогает анализировать информацию, кратко излагать идеи, чувства и представления в нескольких словах.

способствует обогащению и наполнению активного словаря, развитию словотворчества.

При использовании технологии «синквейна» решаются следующие задачи:

Уточнение, расширение, активизация словаря;

Знакомство с понятиями: «слово, обозначающее предмет», «слово, обозначающее действие предмета», «слово, обозначающее признак предмета»;

Дети учатся: подбирать к существительному прилагательные, подбирать к существительному глаголы;

Дети знакомятся с понятием: предложение. Составляют предложения по предметной, сюжетной картине, используя схемы предложений;

Дети выражают своё личное отношение к теме одной фразой; а так же используют знания пословиц, поговорок по заданной теме.

Что же такое синквейн?

Синквейн (слово франц.) в переводе означает нерифмованное стихотворение из пяти строк. Родиной синквейна можно считать США. Удивительно, что синквейн появился благодаря японской поэзии. В начале XX века американская поэтесса Аделаида Крэпси разработала эту форму.

Синквейн, который используется с дидактическими целями, называется дидактическим.

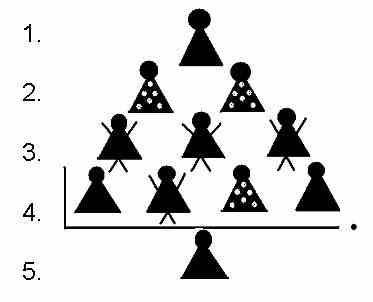

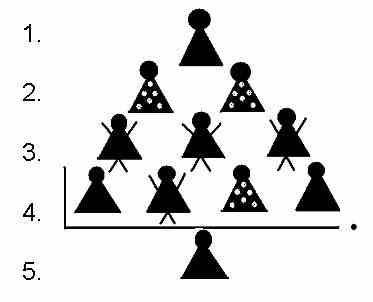

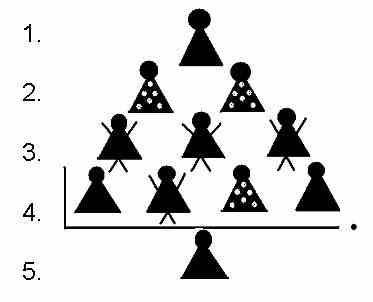

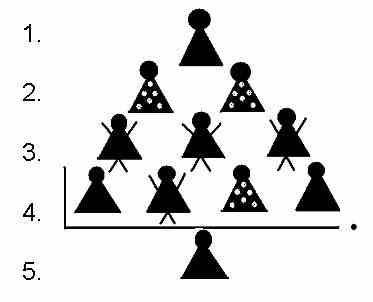

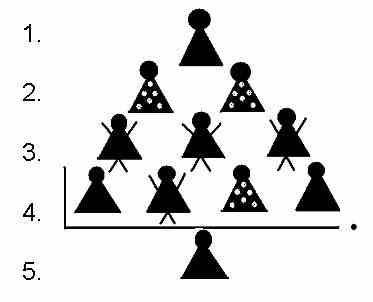

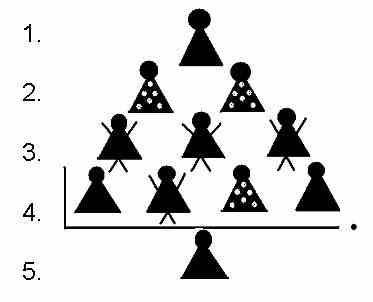

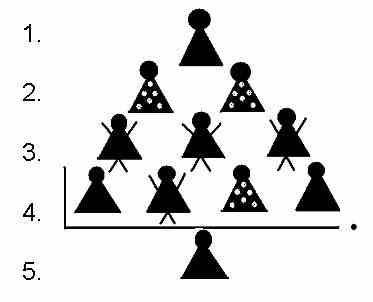

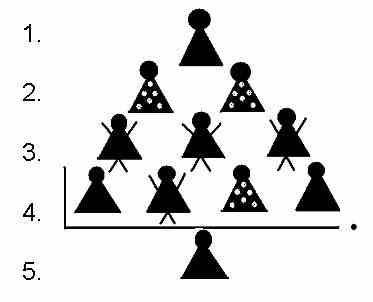

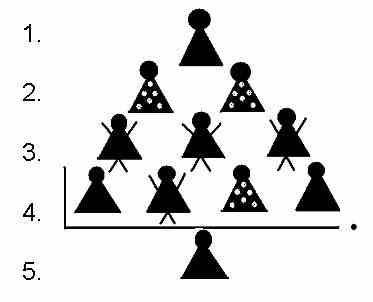

Существуют определенные правила написания синквейна. Его форма напоминает «елочку».

1-я строка (вершина «елочки») – одно слово;

2-я строка – два слова;

3-я строка – три слова;

4-я строка – четыре слова;

5-я строка (основание «елочки») – одно слово.

(Приложение 1)

Что пишется в каждой строке?

Первая строка синквейна – заголовок, тема, состоящие из одного слова (обычно существительное, означающее предмет или действие, о котором идёт речь).

Вторая строка – два слова. Прилагательные. Это описание признаков предмета или его свойства, раскрывающие тему синквейна.

Третья строка обычно состоит из трёх глаголов или деепричастий, описывающих действия предмета.

Четвёртая строка – это словосочетание или предложение, состоящее из нескольких слов, которые отражают личное отношение автора синквейна к тому, о чем говорится в тексте.

Пятая строка – последняя. Одно слово – существительное для выражения своих чувств, ассоциаций, связанных с предметом, о котором говорится в синквейне, то есть это личное выражение автора к теме или повторение сути, синоним.

Свою работу строила поэтапно.

I этап – подготовительный (сентябрь – декабрь первого года обучения).

Для того, чтобы правильно, полно, грамотно выразить свою мысль, ребенок должен иметь достаточный словарный запас, поэтому свою работу начинала с уточнения, расширения и совершенствования словаря.

Цель этапа: знакомство и обогащение словаря дошкольников словами-понятиями: «слово – предмет», «слово – определение», «слово – действие», «слово – ассоциация», «предложение», введение символов этих слов.

В старшей группе работа по созданию речевой базы для составления синквейна со старшими дошкольниками, имеющими ТНР, основывается на той части программы, которая описывает развитие лексико – грамматических средств языка и связной речи.

Знакомя детей с понятием «слово, обозначающее предмет (живой, неживой) и «слово, обозначающее действие предмета», тем самым подготовила основу для последующей работы над нераспространенным предложением и его схемой. Знакомя детей со словом, обозначающим признак предмета (кошка (какая?) – мягкая, пушистая, ласковая и т.д.), я учила дошкольников составлять распространенное предложение (У Ромы есть ласковая и пушистая кошка.). Завершается работа формированием умения строить нераспространенные и распространенные предложения разных структур, опираясь на сюжетные картинки, вопросы, схемы и т. д. Знакомила детей со словами – ассоциациями, связанными по смыслу с описываемым предметом (иногда это слово является синонимом).

На данном этапе была проведена консультация для воспитателей и родителей логопедической группы: «Игры, развивающие и обогащающие словарь ребенка».

II этап – основной (январь – май первого года обучения).

Цель: знакомство с алгоритмом составления синквейна, формирование первоначального умения составлять синквейн (с помощью педагога). Дошкольники не умеют писать, поэтому разрабатывала схемы, алгоритмы, подбирала наглядный дидактический материал. Детям разрешалось необязательное правило соблюдения синквейна: в четвертой строке синквейна предложение могло состоять не из четырех слов, а из трех; в пятой строке тоже одно слово необязательно, может быть два или три.

Предлагаю детям работу с пословицами, крылатыми выражениями или афоризмами на заданную тему.

В конце каждой лексической недели дети составляют синквейн.

Начинали с простых понятий, знакомой темы.

Например, «Игрушки»:

1. Машинка.

2. Красная, быстрая.

3. Едет, гудит, везет.

4. Я люблю играть машинками.

5. Игрушка.

III этап практический (до конца второго года обучения).

Цель: Формирование умения и совершенствование навыка составления дидактического синквейна по лексическим темам.

В подготовительной группе продолжаю работу по обогащению и активизации словаря; составлению предложений из нескольких слов, показывающих отношение к теме, выражающих личное отношение автора синквейна к описываемому предмету или объекту, предметной (сюжетной) картине. Зная особенности речевого развития детей данного возраста, усложняю предварительную работу перед занятиями, придумываю различные формы активизации мыслительной деятельности у детей: важно научить детей выражать своё личное отношение к теме одной фразой; а так же использовать знание пословиц, поговорок по заданной теме.

При составлении синквейна использую такие варианты работы как:

• составление короткого рассказа по готовому синквейну

(с использованием слов и фраз, входящих в состав последнего);

• составление синквейна по прослушанному рассказу

(Эти методы развивают у детей память, слуховое восприятие, логическое мышление и творческое воображение. При использовании более усложненной схемы, у детей обогащается словарный запас, умения строить правильно предложения, формируется и развивается связная речь, способствует успешному составлению описательных рассказов).

•анализ неполного синквейна для определения отсутствующей части, например, дан синквейн без указания темы (первой строки) — на основе существующих строк необходимо ее определить.

4. Заключение.

Активно используя технологию «синквейна» в своей работе, могу сказать, что дети имеют значительные успехи в развитии речи, в творческом развитии, дети учатся анализировать, делать выводы; придумывать интересные и «красивые» слова, стихотворения. Синквейны используются практически на любом этапе работы по развитию речи – поиск решения проблем, развитие логического мышления, введение в тему занятия, заключительное задание по пройденному материалу, проведение рефлексии, анализа и синтеза полученной информации. Все зависит от учителя-логопеда, какую цель он преследует, используя технологию «синквейнов» в работе с дошкольниками. Созданные детьми нерифмованные стихотворения нередко становятся «изюминкой» логопедической образовательной деятельности, вершиной их словесного труда – они поэты и писатели.

Список литературы

Акименко В.М. «Развивающие технологии в логопедии»- Ростов н/Д., Феникс, 2011г.

Акименко В.М. «Новые педагогические технологии» - Учеб.-метод. пособие. Ростов н/Д., 2008г.

Акименко В.М. «Речевые нарушения у детей» - Ростов н/Д., 2008г.

Баннов А. «Учимся думать вместе» - Материалы для тренинга. —

М.: ИНТУИТ.РУ, 2007.

Гин А. «Приемы педагогической техники» – Москва: Вита-Пресс, 2003г.

Душка Н. Д. «Синквейн в работе по развитию речи дошкольников» - журнал

« Логопед», № 5, 2005г.

Терентьева Н. «Синквейн по «Котловану»». Журнал «Первое сентября», №4 (2006)

М.Ю. Картушина «Конспекты логоритмических занятий с детьми 5 – 6 лет».

Ушакова О.С., СтрунинаЕ.М. Методика развития речи детей дошкольного возраста. – Владос – Москва,2010.

Ушакова О.С. « Развитие речи и творчества дошкольников ». – Т.Ц. Сфера, 2005.

Ушакова О.С. « Придумай слово ». – Т.Ц. Сфера, 2010.

Источник: http://logoportal.ru/sinkveyn-v-rabote-logopeda/.html

Приложение 1

Что такое синквейн?

Синквейн состоит из 5 строк.

Его форма напоминает ёлочку.

первая строка - 1 слово - существительное

вторая строка - 2 слова - прилагательное

третья строка - 3 слова - глаголы

четвертая строка - 4 слова - предложение

пятая строка - 1 слово - существительное,

ассоциация по теме

Приложение 2

Игры и упражнения для развития связной речи

Помочь детям сознательно усваивать слова и активно пользоваться ими могут следующие упражнения:

- «Подбери определения» - например, к слову «яблоко». Какое оно: спелое, сочное, румяное, вкусное.

- «Узнай предмет по определению» - белое, длинное, чистое, махровое … (полотенце)

- «Кто что делает?» - повар … (варит, жарит, печет); ветер … (воет, срывает листья, поднимает пыль, надувает паруса).

- «Что чем делают?» - рисуют … карандашом, мелком, углем, фломастером, кисточкой)

- «Назови часть целого» - дерево … (ствол, ветки, корень, листья); обедать (наливать, накладывать, отламывать, есть, пить) и т.п.

Словесные игры, как фундаментальная основа в работе над синквейном.

1. Игры на установление правильного расположения серии картинок, объединенных единой темой, с последующим составлением рассказа или его фрагмента.

В этих играх требовалось:

а) отобрать из ряда предложенных сюжетных картинок те, которые иллюстрируют прочитанный педагогом рассказ, расположить их в последовательности протекания событий;

б) восстановить заданный порядок картинок-событий по ранее прочитанному рассказу, т. е. по памяти;

в) найти место «пропавшей» картинке в ряду других. Вариантом этого приема является метод речевого восстановления недостающего звена в ряду других;

г) найти «ошибку» педагога и восстановить деформированный порядок в серии картинок. Этот вид работы развивает соревновательные мотивы: кто быстрее обнаружит неправильность в системе расположения наглядного материала;

д) расположить картинки серии соответственно опорным словам или словосочетаниям, предложенным педагогом. Опорными словами могут служить как наименования предметов, так и наименования действий;

е) найти «лишнюю» картинку среди заданных, расположить картинки в соответствии с логикой событий;

ж) самостоятельно расположить картинки в последовательности рассказа, составить по ним забавный (смешной), грустный (печальный) рассказ;

з) найти «ошибку» в чтении текста через восстановление порядка протекания событий на основе правильного расположения картинок и т. д.

2. Игры эвристического характера, направленные на нахождение недостающего элемента ситуации среди предложенных (фоновых) картинок:

а) найти «пропавшую» картинку среди фоновых, определить ее место в ряду заданных;

б) выстроить в правильной последовательности события по одной заданной картинке; отобрать из нескольких наборов картинок (сюжетных серий) элементы, адекватные заданному;

в) «распутать» две сюжетные канвы, состоящие из двух наборов картинок (вначале предлагаются эпизоды диаметрально противоположные: «делают снежную горку» — «ловят рыбу»; затем эпизоды близких ситуаций: «ловят рыбу» — «случай на реке»);

г) подобрать к сюжетной картинке отдельные предметные изображения (субъекты и объекты ситуации);

д) подобрать к каждой картинке предметные изображения и расположить их в последовательности изложения (рассказывания).

3. Игры на «воображение», связанные с придумыванием небольшого сюжета и последующим его оречевлением вначале с опорой на наглядный материал, а затем самостоятельно.

Например, детям можно предложить набор предметных картинок, на основе которых они должны придумать какое – либо событие.

Такая игра является плодотворной и полезной для детей. Она развивает у воспитанников естественный переход с предметно-образного кода внутренней речи на код натурального языка.

4. Игры в «семантические абсурды», когда детям предлагают найти несоответствие между текстом и иллюстрацией к нему; найти в тексте слова, фразы, части, не подходящие по смыслу, и заменить их адекватными. Эти игры подготавливают детей к развитию поисковой деятельности, направляя их внимание на выбор языковых средств, адекватных как смысловым, так и синтаксическим отношениям сообщения.

5. Ассоциативные игры, цель которых — актуализация процесса отбора слов из долговременной памяти и систематизация имеющегося у ребенка словаря. Система подобных упражнений носит подготовительный характер (к пересказу своими словами) и может проводиться как на изолированных словах, так и словах, взятых из текста. Проведение этой игры связано с разнообразными заданиями на нахождение:

• 3 – 4 любого слова к заданному (тренировка быстроты реакции);

слова (слов), близкого по смыслу к заданному;

слова (слов), противоположного по значению;

ряда слов к заданному;

слов, объединенных тематическим признаком (все слова «про лес», «улицу», «идем в поход», «кто что потерял» и т. д.);

слов, относящихся к одной лексико-грамматической группе (слова-предметы, слова-действия, слова-качества);

слова по ряду заданных («кому нужны для работы кисти, краски, ведро, лестница; пила, топор, гвозди, молоток, рубанок?»);

слов для адекватного завершения смысла высказывания («Витя закинул удочку и вытащил» (окуня, червяка, консервную банку);

слова, не подходящего по значению к данным (вернулся — отвернулся — возвратился);

слов с нарастанием или убыванием значения (усмехнулся — засмеялся — захохотал)

Проведение словесных игр имеет особое значение в виду их направленности на формирование семантических полей значений.

Приложение 3

Наглядно – графическая схема

П ЕРВАЯ СТРОКА

ЕРВАЯ СТРОКА

1 слово – существительное (слово – предмет)

КТО? ЧТО?

В

ТОРАЯ СТРОКА

ТОРАЯ СТРОКА

2 слова – прилагательные

(слова – признаки)

Какой? Какая? Какое? Какие?

ТРЕТЬЯ СТРОКА

3 слова – глаголы

(слова - действия)

Что делает? Что делают?

Ч

етвертая строка

етвертая строка

4 слова - предложение, фраза по теме

П

ятая строка

ятая строка

1 слово – существительное,

ассоциация по теме

МОДЕЛЬ СИНКВЕЙНА

етвертая строка

етвертая строка ятая строка

ятая строка