Организация педагогического сопровождения

интеллектуально одаренных детей

в условиях массовой школы.

Сиделева Ирина Геннадьевна

Учитель начальных классов

БМАОУ Лицей № 7 им. А.А.Лагуткина

Организация работы с одаренными детьми в условиях массовой школы чрезвычайно актуальна для современного российского общества. Вопросы одаренности в настоящее время волнуют многих. Интеллектуальный потенциал общества во многом определяется выявлением одаренных детей и работой с ними. Траектория работы с одаренными детьми продолжает оставаться одним из приоритетных направлений для образовательных организацией, поддерживается государственной властью.

В лицей поступают и обучаются дети из семей, в которых образование имеет высокую ценность, является залогом успешной социализации личности. Значителен процент способных, одаренных детей с высоким уровнем познавательной активности. При организации учебного процесса при определенной однородности контингента обучающихся различается результативность в области освоения образовательных стандартов по предметным областям и результативности одаренных обучающихся.

По мнению родителей нашего лицея, "современная школа" - это школа, в которой:

уважают личность ребенка, учитывают индивидуальные особенности;

работают высококвалифицированные, творческие и интеллигентные педагоги;

достигается высокое качество обученности в предметных областях;

высокий процент поступления в престижные ВУЗы (в том числе на бюджет);

комфортно и безопасно.

Именно поэтому так важно определить основные задачи и направления работы с одаренными детьми в учебной и внеклассной деятельности, в системе дополнительного образования в условиях обучения в массовой школе.

Многие годы в лицее работа с одаренными детьми ведется по следующим направлениям:

Естественно-научное.

Инженерно-математическое.

Технологическое.

Проектно-исследовательское.

Олимпиадное движение.

Открыта «Уральская инженерная школа», развивается и работает проект «Формирование инженерного мышления обучающихся», созданы «Ресурсный центр развития и поддержки талантливых детей», многоуровневый и многофункциональный центр «Вектор развития», обеспечивающий развитие одарённых детей. Созданы условия для инклюзивного и эксклюзивного образования одарённых детей «Индивидуальный образовательный маршрут».

Педагогический коллектив лицея поставил перед собой определенные цели для раскрытия возможностей детей с высоким уровнем развитие познавательных процессов:

- создание условий для развития обучающихся, одаренных в умственном отношении; повышение качества их обучения; расширение возможностей развития индивидуальных способностей;

- улучшение условий социальной адаптации , гармонизация отношений в системах "учитель - одаренный ученик", "одаренный ученик - ученик", "одаренный ученик - родитель";

- обеспечение возможности творческой самореализации личности в различных видах деятельности;

- подготовка педагогического коллектива к деятельности по развитию интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитию одаренности.

На первом этапе обучения педагоги совместно с психологом разработали систему выявления детей с высоким уровнем развития познавательных процессов. Накоплен банк заданий для младших школьников, позволяющий определить опережающее развитие ребенка среди сверстников. Методическим объединением учителей начальных классов наработаны разнообразные виды деятельности для творческой самореализации, формирования нестандартного научного и художественного мышления обучающихся. У одаренных детей ярко проявляется потребность в исследовательской и поисковой активности, жажда знаний, стремление к открытиям, активному умственному труду, самопознанию. Из опыта работы можно порекомендовать такие формы работы с детьми, как проектная, исследовательская, творческая деятельность, занятия во внеурочной деятельности, творческие мастерские, олимпиады, конкурсы, интеллектуальные марафоны, научно-практические конференции.

Во внеурочную деятельность мы включили такие кружки и олимпиады поддерживающие интеллектуальный и творческий потенциал ребят, как кружок "Робототехника", "Живой камень", « Умелые ручки», "Логика в математике", "Юный эколог", "Краеведение", «Юный математик», «Информатика», «Шахматы-школе», «Умники и умницы», «Занимательная математика», олимпиады «Пони, «Русский Медвежонок», «Кенгуру», «Политоринг», «Человек и природа».

Главная задача учителя - помочь одаренному ребенку проявить себя, развить свой талант. У одаренных ребят есть еще один стимул - побеждать. И здесь не заменима роль педагога. Терпеливо разъяснять, что цена победы - долгая и трудная работа, в том числе и над собой.

Педагог должен думать обо всех детях сразу, которые сидят в классе, и о каждом ребенке отдельно. Именно осознавая тот факт, что даже в лицейских классах дети очень различаются по своему уровню развития, умению учиться, мотивации, пришла к выводу, что необходимо создать банк данных по каждому предмету. Опираясь на банк данных и результаты диагностики (память, внимание, мышление, креативность), разделила класс на 4 группы. Мне сегодня хотелось рассказать о работе с детьми, имеющими высокий уровень развития. Их в моем третьем классе 16 человек из 32 учащихся. Первым шагом в работе с такими детьми было микроисследование, которое помогло мне определиться в основных задачах работы с такими детьми. Определив, таким образом, свою роль, пришла к выводу о необходимости перестроить свою работу:

осуществлять индивидуальный подход к данной категории детей на уроках, используя дополнительный материал с учётом конкретных особенностей детей;

привлекать одарённых учащихся к осуществлению помощи слабоуспевающим в классе;

привлекать одарённых детей к участию в олимпиадах с целью реализации их возможностей;

проводить диагностику для прослеживания развития каждого ребёнка ;

продолжать сбор информации и материалов по всем аспектам деятельности одарённых детей ;

проводить оценку результативности обучения.

Планирование каждой темы начинаю с постановки задач. Остановлюсь на общих задачах (учебных, развивающих и воспитательных).

В учебные задачи ввожу формирование основных знаний и представлений по теме, причем на дифференцированной основе. Это знакомство с терминами, правилами, которые необходимо запомнить всем учащимся, теоретические вопросы.

Развивающие задачи: развитие творческого мышления через алгоритмизацию решения задач, развитие речи, интереса, памяти, воображения, через применение специальных методов и форм работы.

Воспитательные задачи: воспитание таких черт характера, как трудолюбие, целеустремленность, упорство, организованность, настойчивость, стремление довести дело до конца. Воспитание самоконтроля и самооценки своей деятельности.

Составляя планы, продумываю типы уроков, которые приемлемы при изучении данной темы:

урок постановки учебной задачи;

урок моделирования и преобразования модели;

урок решения частных задач по применению открытого способа;

урок контроля и оценки знаний.

Я убедилась, что целенаправленная работа с одаренными детьми влияет на общее развитие всего класса, в том числе и “слабых”, создает атмосферу сотрудничества. Идет формирование алгоритмических и эвристических приемов действий; осознания процесса учения не только с пониманием изученного, но и анализом хода познания. Развивается интеллектуальная активность, формируется положительное отношение к учебе, потребность в знаниях.

Таким образом через систему внеурочной деятельности и внеклассной работы реализуется стратегия обогащения и расширения позволяющая одаренным детям расширить кругозор, освоить знания об окружающем мире, углубить знания в предметных областях, освоить способы действий, определиться в своих интересах и возможностях.

Хочется остановиться на стратегии ускорения в работе с одаренными детьми. Все специалисты в области образования сходятся в том, что в каком-либо виде ускорение должно входить в любую программу обучения детей с высоким умственным развитием. Так же единодушны они в том, что ускорение является универсальной стратегией, необходимой всем одаренным. Признано, что ускорение - наилучшая стратегия обучения детей с математическими способностями и одаренностью к иностранным языкам.

В лицее накоплен опыт по разработке индивидуальных образовательных маршрутов для отдельных обучающихся.

В работе по данному направлению внимательно изучали и продумывали практическое применение :

Проблемное обучение (А.М.Матюшин). (Приложение 1)

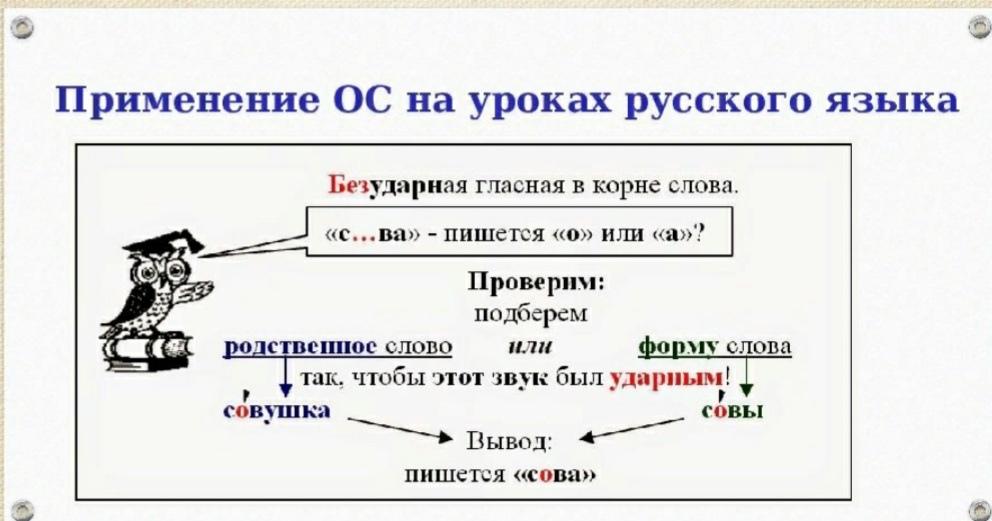

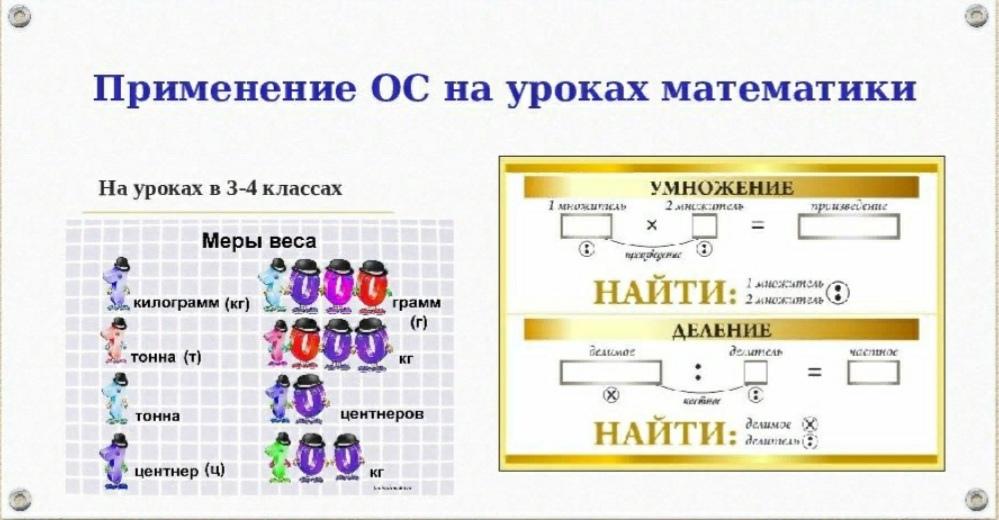

Использование опорных схем, сигналов (В.Ф. Шаталов). (Приложение) 2

Использование укрупненных дидактических единиц (П.М. Эрдниев). (Приложение 3)

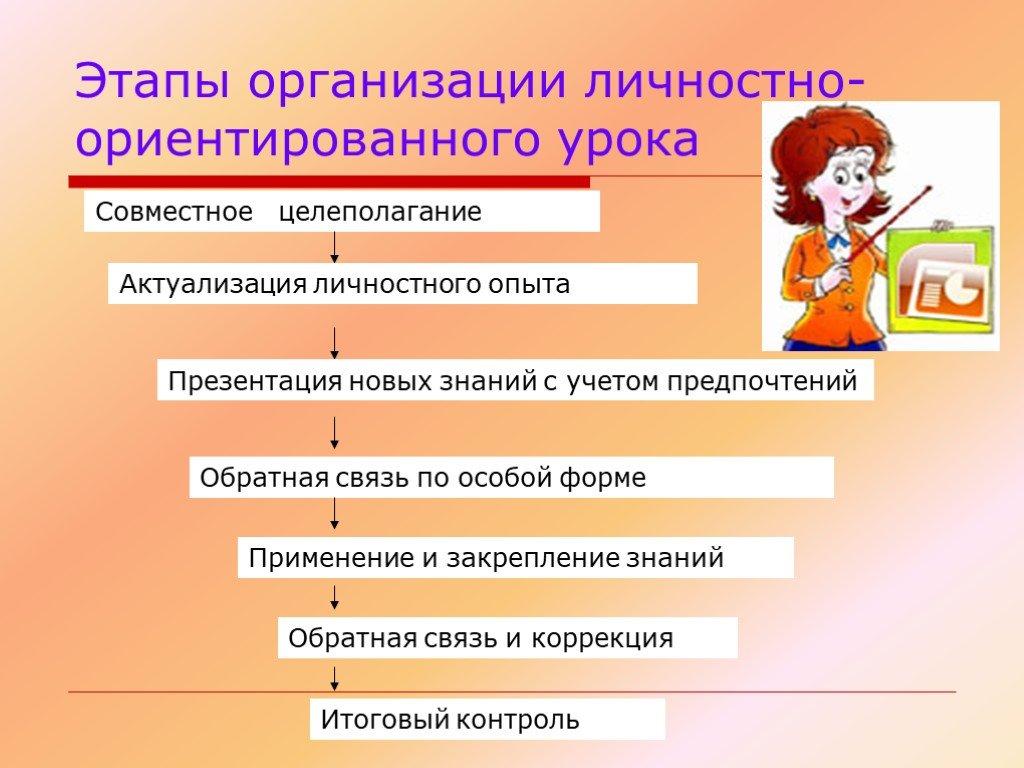

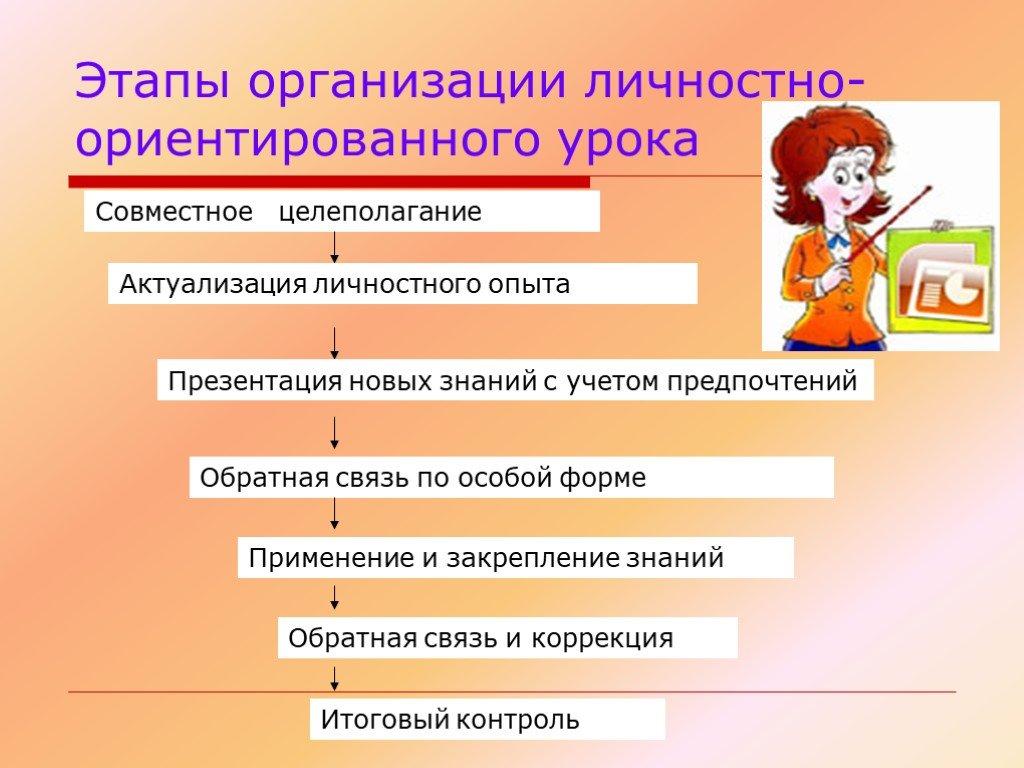

Личностно-ориентированное обучение (И.А.Якиманская). (Приложение 4)

Бесспорно, организация поддержки и сопровождения одаренных детей способствует созданию условий для развития и творческой самореализации выпускников, сохранению и приумножению интеллектуального и творческого потенциала нашей страны.

Приложение 1

Проблемное обучение (А.М.Матюшин).

Психолог Алексей Михайлович Матюшкин разработал классификацию проблемных ситуаций в наиболее общем виде, рассмотрим примеры проблемных ситуаций, используемых на уроках русского языка в начальной школе.

Пример 1. Фрагмент урока русского языка в 1 классе.

Тема: "Согласные звуки [л], [л'], [м], [м']" Научное творчество

Учитель: Послушайте стихотворения, которые я вам приготовила.

Определите, какие звуки произносятся чаще?

Лохматый лев увидел сон:

Летит с горы на лыжах он.

Луна и снег - быстрей, быстрей.

Вот это лев - краса зверей.

Обучающиеся: Чаще слышатся звуки [л], [л'].

Учитель: Мяч летает полосатый.

В мяч играют медвежата.

- Можно мне? - спросила мышка.

- Что ты, ты еще малышка!

Обучающиеся: Чаще слышатся звуки [м], [м'].

Учитель: Какая тема нашего занятии?

Ученики: Согласные звуки [л], [л'], [м], [м']. (Учитель фиксирует

тему на доске.)

Пример 2. Фрагмент урока русского языка во 2 классе.

Тема: «Правописание парных согласных в корне слова».

Учитель произносит: «У дороги растет дуб. Какое последнее слово? (Дуб)

Какие звуки по порядку мы слышим, произнося это слово?

[д][у][п] Посмотрите, как пишется это слово. Сравните со звуковым

составом слова. Далее идет поиск способа проверки орфограммы.

Практическое творчество.

Пример 3. Фрагмент урока русского языка в 3 классе.

Тема: «Сложные слова».

На доске написано слово «мухоловка». Нужно выделить в

слове корень. Возникают различные мнения. На основе словообразовательного анализа дети приходят к новому способу выделения корня (в сложных словах). Художественное творчество.

Пример 4. Фрагмент урока русского языка в 4 классе.

Тема: «Склонение имён существительных».

В предложении “Старая женщина волновалась о сестре и дочери”

Предлагаю найти имена существительные (сестре, дочери), затем

определить род и падеж, (Ж. р., П. п.), выделить окончания.

Выделив окончания, дети испытывают удивление, возникает

проблемная ситуация: Существительные одного рода и падежа, а окончания у них разные.

Возникает вопрос: Почему у существительных одного рода и падежа разные окончания?

(Далее дети высказывают свои предположения, что у существительных одного рода могут быть разные падежные окончания, значит, необходимы ещё какие-то знания об имени существительном, делают обобщения и выводы, предлагают различные варианты решения проблемы). Научное творчество.

Изучая технологию проблемного обучения, у учителя встает вопрос: Всем ли обучающим доступно проблемное обучение?

Практически всем. Однако уровень проблемности и степень познавательной самостоятельности будут сильно различаться в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, от степени их обученности методам проблемного обучения. Поэтому на уроках используются различные формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая, работа в

парах.

Таким образом, можно сделать вывод, что данная технология позволяет спланировать работу учителя, которая направлена на достижение цели современного начального образования – развитие личности ребенка, выявление его творческих возможностей, сохранение физического и психического здоровья и добиваясь хороших результатов. Обучаясь по таким технологиям у ребят появляется уверенность в своих силах и знаниях, они становятся

активнее, заинтересованнее. Обучающиеся не боятся свободно высказывать свое мнение, даже если оно и неверное. Знания, добытые самостоятельно, методом проб и ошибок – наиболее прочные.

Приложение 2

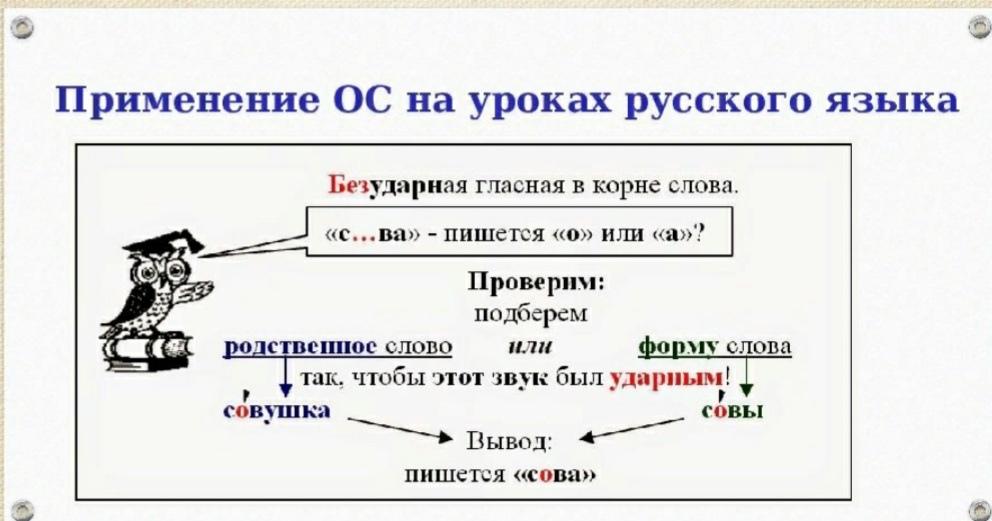

Использование опорных схем, сигналов (В.Ф. Шаталов).

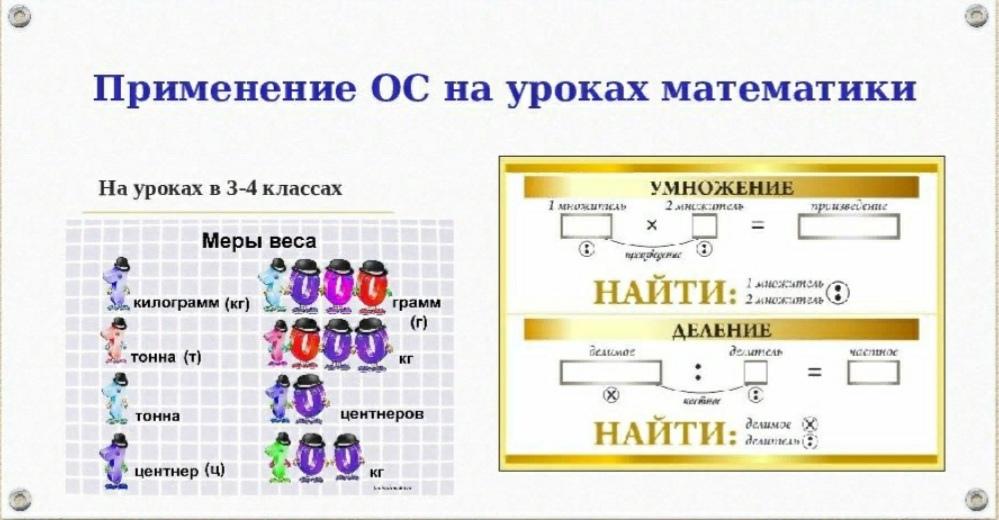

Приложение 3

Использование укрупненных дидактических единиц

(П.М. Эрдниев).

Развитие у младших школьников мышления, воображения, речи, наблюдательности предполагает использование укрупненных дидактических единиц системы П.М. Эрдниева на уроках окружающего мира.

Примеры использования указанных принципов и приемов на уроках окружающего мира для развития мышления, воображения, речи, наблюдательности, способствующих развитию личности младшего школьника в системе УДЕ.

Развитие логического мышления учащихся.

Технологический принцип: взаимообратные задания и развитие логичности суждений при их выполнении.

Например, тема урока: “Органы растений”.

Учащиеся самостоятельно заполняют взаимообратную графическую схему: какие части есть у растения?

2. Технологический прием: включение механизмов подсознательного мышления. Прием аналогии.

- Например, тема урока: “Лиственные и хвойные растения зимой”. Учащимся предлагается алгоритм исследования растения:

1.Название растения

2.Дерево это, кустарник или трава?

3.Где растет растение?

4.Есть ли листья зимой? Какие?

5.Есть ли шишки зимой?

6.Значение растения в природе?

Опишите растение по плану.

- Например, тема урока: “Города России. Вологодская область (Вологда, Череповец, Великий Устюг)”, 3 класс

Учащиеся выполняют задание в группах. Рассказы детей по плану о городах нашей области:

План:

Название города. Покажи его на карте.

Когда образовался город?

3. Что ты знаешь об этом городе?

4. Чем он знаменит? Его достопримечательности.

Технологический прием: прицельное использование графической (рисуночной) информации.

2. Развитие речи учащихся:

1.Технологический прием: от практического опыта к теоретическим обобщениям. Указанный прием предполагает, что изучение объектов природы на уроках окружающего мира основывается на субъектном опыте учащихся.

2.Технологический прием: восстановление деформированных заданий. (Учащиеся самостоятельно заполняют окошечки).

– Нарисуй воду в трех состояниях:

Приложение 4

Личностно-ориентированное обучение (И.А.Якиманская).

«Ребёнок изначально личностью не является,

он лишь становится ею в результате

целенаправленных педагогических воздействий»

И. С. Якиманская

По мнению И. С. Якиманской, признание ученика главной действующей фигурой всего образовательного процесса и есть личностно-ориентированная педагогика. Для выстраивания модели личностно-ориентированного обучения она считает необходимым различать следующие понятия.

Разноуровневый подход — ориентация на разный уровень сложности программного материала, доступного ученику.

Дифференцированный подход — выделение групп детей на основе внешней (точнее, смешанной) дифференциации: по знаниям, способностям, типу образовательного учреждения.

Индивидуальный подход — распределение детей по однородным группам: успеваемости, способностям, социальной (профессиональной) направленности.

Субъектно-личностный подход — отношение к каждому ребёнку как к уникальности, несхожести, неповторимости. В реализации этого подхода, во-первых, работа должна быть системной, охватывающей все ступени обучения. Во-вторых, нужна особая образовательная среда в виде учебного плана, организации условий для проявления индивидуальной избирательности каждого ученика, её устойчивости, без чего невозможно говорить о познавательном стиле. В-третьих, нужен специально подготовленный учитель, который понимает и разделяет цели и ценности личностно-ориентированного образования.