Мастер – класс по теме: Развитие навыков смысловое чтение на уроках биологии.

Добрый день, уважаемые коллеги!

Я рада приветствовать всех, кто собрался в этом зале.

Своё выступление я хочу начать со слов великого поэта А.С. Пушкина

Чтение – вот лучшее учение…

Следовать за мыслями великого человека –

есть наука самая занимательная!

Некоторые скажут причем здесь чтение, писатели, тексты, литература?

Ведь я учитель биологии, и вроде бы мой предмет далёк от литературы!

Но я хочу сказать, что это не так. Ведь умение читать осмысленно, тесно связано с умением работать с информацией. А мы как известно живём в век информатизации и кроме того при переходе к новым ФГОС современная школа реализует одну из программ: Основы смыслового чтения и работа с текстом, направленную на достижение метапредметных, коммуникативных, личностных и, конечно же, предметных учебных действий. Поэтому тема моего мастер - класса была определена: Организация познавательной деятельности на основе смыслового чтения на уроках биологии.

Согласны ли вы, что смысловое чтение является важным компонентом компетентности человека?

Согласны ли вы, что с помощью приёмов методики смыслового чтения можно повысить предметную компетентность и качество обучения?

И я надеюсь , что по окончании нашего занятия вы возьмёте что-то полезное для своей педагогической копилки!

Что скрывать совсем недавно мы гордились, что россияне - самая читающая нация в мире. Сейчас, увы, интерес к чтению падает. Педагоги согласятся с тем, что у современных детей недостаточно сформирована читательская компетентность.

Читательская компетентность учащихся - это способность детей к целенаправленному индивидуальному осмыслению текста до чтения, во время чтения, и после чтения. Ученые педагоги Асмолов, Безрукова, Суматохин и другие рассмотрели теоретические аспекты этой проблемы, которые освещены в специальной литературе.

Педагоги – практики отмечают, что дети имеют низкую скорость чтения, вследствие чего тратят много времени на подготовку домашнего задания;

Зачастую прочитав текст, дети не понимают его смысла, делают ошибки при чтении, затрудняются пересказать прочитанное, редко обращаются к текстам познавательного характера и т.д.

Т.Е. Мы можем наблюдать серьезные противоречия с одной стороны – современный мир обрушивает на нас огромный поток информации, с другой стороны мы просто в ней утопаем, не умея с ней работать. Поэтому формирование умения смыслового чтения у обучающихся приоритетная задача современного учителя.

Сегодня на этом занятии я хотела бы остановится на некоторых методических приёмах, которые работают наиболее успешно, формируют УУД, развивают мышление, учат эффективно работать с информацией.

На каждом школьном предмете огромная роль отводится тексту, его читают в учебниках, пересказывают, анализируют, трансформируют, интерпретируют и воспроизводят. Ученикам зачастую неинтересно читать параграф учебника лучше послушать рассказ учителя, и тогда ученик превращается в пассивного слушателя и вообще у него пропадает интерес к чтению, а учебника тем более.

Поэтому необходимо использовать наиболее успешные способы организации познавательной деятельности учащихся на основе смыслового чтения.

Работа с учебными текстами на уроках биологии

Чтение текста является одним из наиболее распространенных видов деятельности, а понимание текста - важнейшим ее компонентом.

Полное понимание текста - это вычитывание трех видов текстовой информации:

Ф - фактуальной (о чем в тексте сообщается в явном виде)

П - подтекстовой (о чем в тексте сообщается в неявном виде, читается «между строк»)

К - концептуальной (основная идея текста, его главный смысл)

Подготовка текста для продуктивного чтения на уроке:

Прочитайте текст, выделите в нем фактуальную, подтекстовую и концептуальную информацию

Определите роль данного текста на уроке (чаще всего для поиска решения проблемы возможно специальное продуктивное задание к тексту)

Сформулируйте задания для работы с текстом до чтения (заглавие, выделенные слова и т.п.)

Выделите в тексте места остановок во время чтения (вопросы к автору, комментарии, словарная работа)

Сформулируйте главный смысловой вопрос после чтения (или проверка выполнения продуктивного задания к тексту)

Клетка - самостоятельная живая система: Она обладает всеми признаками, характерными для живых организмов.

В клетке происходят все процессы, характерные для живых организмов.

Одним из таких, наблюдаемых под микроскопом, процессов жизнедеятельности клетки можно считать движение цитоплазмы в клетках листа элодеи.

Если в течение некоторого времени наблюдать за клетками, можно заметить круговые движения хлоропластов, направленные вдоль оболочки клетки.

Задание. Прочитайте текст:

Укажите номера предложений, содержащих главные мысли текста. (1,2,3)

Укажите предложения, нуждающиеся в обсуждении. (1,2)

Укажите предложение, доказывающее мысль, высказанную в предложении 3. (4.)

Напишите, что осталось неясным, нераскрытым в этом тексте.

Отвечая на этот вопрос, надо понять, как данный текст поможет вам ответить на следующие вопросы: 1. Что такое система? 2. Из чего состоит система «КЛЕТКА»? 3. Какими признаками должна обладать живая система? 4. Какие процессы протекают в живых организмах? О чем говорит движение цитоплазмы, наблюдаемое в некоторых клетках? Во всех ли клетках можно его наблюдать? Являются ли живыми клетки, в которых движения цитоплазмы нет?

Методические приемы по осмыслению текстов

Урок биологии «Ткани растений и животных». 6 класс

Эта тема довольно сложна для шестиклассников и базируется на 2 предыдущих уроках. Опорным для этого урока являются знания школьников о типах тканях растений и животных, особенностях строения и функциях различных тканей, их месторасположении в организмах растений и животных. На одном из этапов урока - смысловое чтение как осмысление цели чтения; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов; определение основной и второстепенной информации. Читая текст, ученики делают остановки там, где стоит значок /, при этом самостоятельно комментируют фрагмент, или отвечают на вопросы учителя. Экземпляр текста должен быть на парте. Если останется время, то можно выполнить и задание №2, или задать на дом.

Задание 2. Найдите, поясните и исправите ошибки Буратино.

Папа Карло, сегодня я узнал, что ты состоишь не из тех тканей, из которых состою я. Оказывается, у тебя есть соединительная, механическая, нервная, эпителиальная, мышечная и основная ткани. Ты покрыт эпителиальной тканью, твои мышцы — это мышечная ткань, кости у тебя состоят из механической ткани, а думаешь ты самой главной — основной — тканью. Вот, почитай мой учебник!

Эх, Буратино, деревянная твоя голова! Опять ты все перепутал!

При обучении учеников 5-6 классов в рамках преемственности с начальной школой системно используется технология «Чтение и письмо через развитие критического мышления» (работа с кластерами, «тонкими» и «толстыми» вопросами)

При изучении нового материала используется технология «Таблица ЗХУ», которая позволяет коллективно и индивидуально осмыслить «багаж знаний» по изучаемой теме, наметить пути расширения информации, оценить результат работы по теме. На доске в классе — шапка таблицы (знаю- хочу узнать — узнал) Таблица заполняется индивидуально каждым учеником после коллективного обсуждения возможных записей в каждом столбике ( что конкретно знает по теме ученик 1, ученик 2 и т.д) . Запись «Узнал» заполняется после изучения нового материала( элемент рефлексии). Применяется на уроках природоведения, биологии в 7- 9 классах — позволяет создать рабочий настрой, мотивирует к активной работе на уроке

Метод ИНСЕРТ - активное чтение с пометками на полях, дающими личностную оценку информации - применяется при чтении сложных текстов, например, после просмотра видеофрагмента по соответствующей теме.

Чтение текста учебника сопровождается пометками карандашом возле каждого предложения (пометки знал, новое, думал иначе, есть вопрос), затем заполняется таблица с подсчетом числа знаков каждого типа. Результат использования технологии — чтение более осмысленное, критическое.

Метод СИНКВЕЙН -составление стихотворного произведения строгой формы с научным содержанием и личной оценкой. В пяти строках синквейна ученику предлагается синтезировать полученные знания по выбранной теме — получается интересно, очень сильна личностная оценка, всем нравиться писать, многие хотят прочитать вслух.

Примеры некоторых приемов по формированию смыслового чтения.

Прием «Задай вопрос»

Цель: сформировать умение самостоятельно работать с текстом, понимать информацию, содержащуюся в тексте, овладение приёмом постановки вопросов к тексту.

Учитель создаёт ситуацию, когда ученик самостоятельно формулирует вопросы к новому учебному материалу. Удачно составленный вопрос – это уже наполовину полученный ответ. А. Гин предлагает следующий алгоритм: перед изучением учебного текста ребятам ставится задача составить к нему список вопросов. Можно дать ученикам несколько иное задание. Во время самостоятельной работы над текстом ученики получают задание составить вопросы. К примеру, задать вопросы, которые начинались бы со слов «Что…?», «Какой…?», «Где…?», «Почему…?» и т.д. Целесообразно ограничить число вопросов и время на их составление. Ребятам не ставится задача прочесть текст, а затем задать вопросы. Это очень важно. Так или иначе, чтобы грамотно и лаконично сформулировать вопрос, ученик должен хотя бы бегло ознакомиться с текстом. Но он делает это гораздо быстрее, чем в режиме «Прочти…». Подводя итоги, отмечаем лучшие вопросы, тут же предлагая ученикам ответить на них. Этим самым мы закрепляем только что изученный материал.

Прием «Составь задание».

Цель: сформировать умение вдумчиво читать, преобразовывать текстовую информацию с учётом цели дальнейшего использования.

В последнее время большое значение уделяется методу проектов, который способствует развитию творчества учащихся.Это может быть тест, учебная задача по предмету или составление ребуса, кроссворда, головоломок. К отдельным заданиям следует относиться осторожно. В течение урока ученик не обладает достаточным временем, чтобы составить хороший кроссворд, сканворд или остроумную головоломку. Такие задания можно задать на дом. Можно предложить ученикам самостоятельно придумать оригинальное задание. Это уже не просто беглое прочтение учебного текста. Это его осмысление, анализ, связь с предыдущим пройденным материалом. Ученики могут на уроке поменяться заданиями, что позволит им лишний раз повторить учебный материал. Ребята могут сравнить качество выполнения подготовленных учебных заданий.

Прием «толстых» и «тонких» вопросов.

Цель: сформировать умение самостоятельно работать с текстом, понимать информацию, содержащуюся в тексте, овладение приёмом постановки вопросов к тексту и составления плана.

Этот прием может быть использован на любой из трех стадий урока. Если мы пользуемся этим приемом на стадии вызова, то это будут вопросы, на которые наши учащиеся хотели бы получить ответы при изучении темы. На стадии осмысления содержания прием служит для активной фиксации вопросов по ходу чтения, слушания; при рефлексии – для демонстрации понимания пройденного.

| «Тонкие” вопросы | »Толстые” вопросы |

| Вопросы, требующие однословного ответа, вопросы репродуктивного плана. Что? Кто? Когда? Как звать ...? Было ли ...? | Вопросы, требующие размышления, привлечения дополнительных знаний, умения анализировать. Дайте три объяснения, почему...? Объясните, почему...? Почему, вы думаете ...? Почему вы считаете ...? В чём различие ...? Что, если ...? Может ...? Будет ...? Мог ли ...? Согласны ли вы ...? Верно ли ...? Предположите, что будет, если ...? |

Прием «Верные и неверные утверждения».

Цель: понимать информацию, содержащуюся в тексте, сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера, критически оценивать степень достоверности содержащейся в тексте информации.

Перед началом уроков по какой-либо теме могут быть предложены высказывания:

Затем попросите учащихся установить, верны ли данные утверждения, обосновывая свой ответ. После знакомства с основной информацией (текст параграфа, лекция по данной теме) мы возвращаемся к данным утверждениям и просим учащихся оценить их достоверность, используя полученную на уроке информацию.

Приём «Лови ошибку»

Цель: сформировать умение читать вдумчиво, связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников, на основе имеющихся знаний подвергать сомнению достоверность имеющейся информации, критически оценивать степень достоверности содержащейся в тексте информации.

Учитель заранее подготавливает текст, содержащий ошибочную информацию, и предлагает учащимся выявить допущенные ошибки.

Учащиеся анализируют предложенный текст, пытаются выявить ошибки, аргументируют свои выводы.

Учитель предлагает изучить новый материал, после чего вернуться к тексту задания и исправить те ошибки, которые не удалось выявить в начале урока

Такой материал можно предложить и для анализа, и для творческой переработки текста, и для синтеза собственного мнения.

Приём «Восстанови текст».

Цель: сформировать умения целенаправленно читать текст, сравнивать заключённую в тексте информацию.

Каждый учащийся получает предложения, которые надо расположить в правильном порядке. Затем все участники занятия общаются, рассказывая содержание своего отрывка, и восстанавливают логическую последовательность всего текста.

Сопоставление / нахождение сходств и различий – приём работы, основанный на сравнении двух или более объектов. Цель: сформировать умения целенаправленно читать текст, сравнивать заключённую в тексте информацию.

Цель смыслового чтения – максимально точно и полно понять содержание текста, уловить все детали и практически осмыслить извлеченную информацию. Ведь для того, чтобы чтение было смысловым, учащимся необходимо точно и полно понимать смысл текста, осмысливать информацию, т.е. осуществлять познавательную деятельность. Значит, при работе с текстом, преподавателю необходимо уделять внимание формированию у учащихся следующих читательских умений:

1.целенаправленно, выборочно читать текст, статьи учебника;

2.составлять план к прочитанному тексту;

3.умение выполнять задания, включающие составление схем, таблиц;

4.логично, последовательно излагать ответ на поставленный вопрос, понимать прочитанный текст;

5.отвечать на вопросы, имеющиеся в конце учебника;

6.извлекать из учебника и дополнительных источников необходимую информацию и обсуждать полученные сведения;

7.обмениваться сведениями об объекте, полученными из других источников информации;

8.находить в тексте описание к иллюстрациям;

9.сравнивать объекты, изображенные на иллюстрациях учебника, готовить вопросы к ним;

10.соотносить описываемые события, явления природы с иллюстрациями;

11.самостоятельно выполнять задания в рабочих тетрадях на основе текста учебника и дополнительной литературы;

12.готовить сообщения на основе используемой литературы (энциклопедий, справочников, других книг, Интернета).

Рекомендации

Создавайте интерес к чтению . Это в ваших руках. Легче запоминается то, что интересно, но интерес надо воспитывать, развивать. Чем больше мы знаем, тем больше хочется знать. Знания рождают знания. Начните познавать, и вам захочется знать больше.

Активно используйте при запоминании все органы чувств и виды памяти . Запоминайте читаемое в образах, движениях, эмоциях, словах, запоминайте с помощью носа, ушей, глаз, языка. Не бойтесь одновременно видеть слово, слышать его, проговаривать и эмоционально переживать.

Опирайтесь на свой главный тип памяти! Определите его с помощью теста. Следует запомнить разными способами цифры, размещенные в трех колонках. Первая колонка - тест на зрительную память, вторая - на моторную и третья - на слуховую.

Начните с левой колонки. Не двигая губами, прочтите верхнее число так, чтобы на одну цифру ушла примерно секунда. Затем отвернитесь и запишите число. Перепишите этим способом всю колонку, не проверяя себя. Ваши возможности определит самое длинное число, которое удастся записать правильно.

Для проверки моторной памяти сделайте то же самое со средней колонкой, но при чтении обязательно беззвучно шевелите губами. Для проверки слуховой памяти попросите кого-либо прочесть вслух правую колонку цифру за цифрой.

Подсчитайте, в какой колонке и сколько цифр вы запомнили. Проделав это, вы более или менее точно определите свой главный тип памяти. Напомним, что обычно запоминают семь-восемь цифр подряд, человек с очень хорошей памятью запоминает до двенадцати цифр, при слабой памяти - четыре цифры и меньше.

Данные, полученные с помощью указанного теста, можно проверить другим методом. Подберите (лучше из одной книги) четыре незнакомых текста примерно одинакового объема в половину страницы. После чтения (только один раз!) каждого отрывка изложите письменно его содержание (как можно полнее, точнее и ближе к тексту).

Первый текст читайте про себя, второй - вслух, третий текст пусть вам кто-нибудь прочитает, четвертый текст перепишите. Закончив работу, сравните результаты запоминания и соотнесите их с данными, полученными по предыдущему тесту. Проведенные эксперименты позволят вам достаточно точно определить ваш тип памяти.

Используйте главный тип памяти! Но не забывайте, что прочность запоминания, сохранения и последующего воспроизведения прочитанного зависит от того, как вы умеете пользоваться всеми типами памяти. Помните о поговорке: «Один в поле не воин». Повторенье-мать ученья! Прочитав 15-20 минут, остановитесь, мысленно вспомните прочитанное, иначе последующее содержание вытеснит предыдущее. Запоминать умеет тот, кто внимателен. Быть сосредоточенным, внимательным можно 15-20 минут. После этого внимание должно переключиться. Мысленный рассказ или мысленное представление прочитанного в течение нескольких секунд дадут новый заряд вниманию, позволят закрепить полученную информацию (порцию знаний).

Кроме того, для перевода новой информации из оперативной памяти в долговременную требуется время. Для того чтобы запомнить изучаемый материал прочно и надолго, следует повторять его в течение недели (мысленно воспроизводить, затем быстро сверять с текстом.

Возможно, вы добьетесь полного усвоения уже на второй день, а может быть, вам потребуется для этого семь дней. Очевидно, это зависит и от текста - один запоминается быстрее, другой - медленнее.

Долговременная память противится натиску новизны! Запоминая содержание текста, не забывайте о магической семерке и поправке на смысловую избыточность текста.

Используйте мнемотехнику! Ищите свои приемы! Может быть, вам поможет «топографическая» память? Известно, что римский политический деятель и оратор Цицерон запоминал свои речи, репетируя их при хождении из комнаты в комнату. Важная мысль увязывалась с той частью обстановки комнаты, которая была перед глазами. Выступая в римском сенате, он мысленно повторял свою «маршрутную» речь. Это помогало ему обходиться без записей.

Не забывайте, что алгоритм чтения - это тоже мнемоприем. Используйте разнообразные смысловые опоры! Разрабатывайте планы прочитанного, чертите графики, создавайте рисунки, определенные символы и т. д. Будьте эмоциональны при чтении : спорьте, огорчайтесь, радуйтесь!

В чтении чистой памяти не бывает. Память тесно связана с вниманием, мышлением, эмоциями, чувствами и вашим словарным запасом.

Кроссенс или «Пересечёмся!»

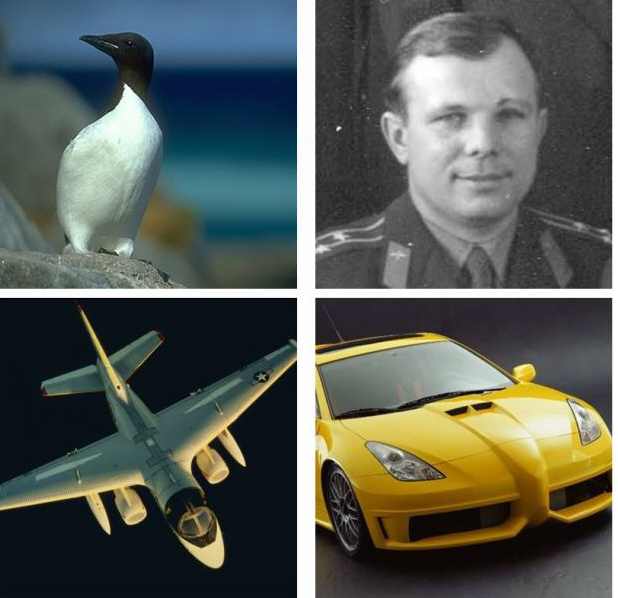

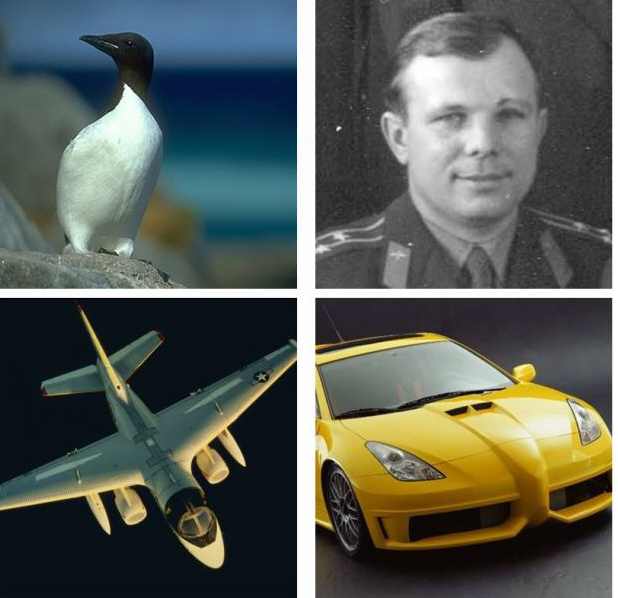

Слово "кроссенс" означает "пересечение смыслов" и придумано авторами по аналогии со словом "кроссворд", которое в переводе с английского означает "пересечение слов". Эта уникальная идея принадлежит писателю, педагогу и математику Сергею Федину и доктору технических наук, художнику и философу Владимиру Бусленко. Что значит пересечение смыслов? Давайте рассмотрим на упрощённом варианте небольшой цепочки ассоциаций:

Повинуясь нормам чтения в русском языке, нужно начитать читать сверху вниз и слева направо. Хотя можно начать с любой узнаваемой картинки. Итак, если для вас это Юрий Гагарин, то следующий шаг - найти, что его связывает с предыдущей картинкой и последующей. Слева от него птица гагара, а внизу автомобиль, который призван поднять из глубин нашей памяти его знаменитое «Поехали!». Автомобиль и самолёт связывает принадлежность к транспорту, а самолёт и птицу роднят небо и крылья. Таким образом, нехитрая цепочка простых ассоциаций замыкается и разъясняет смысл работы с образами в кроссенсе. Теперь непосредственно о нём самом.

Кроссенс, впервые опубликованный в 2002 году в журнале "Наука и жизнь", представляет из себя ассоциативную цепочку, замкнутую в стандартное поле из девяти квадратиков для «Мухи» или "Крестиков-ноликов". Девять изображений расставлены в нём таким образом, что каждая картинка имеет связь с предыдущей и последующей, а центральная объединяет по смыслу сразу несколько. Связи могут быть как поверхностными, так и глубинными, но в любом случае это отличное упражнение для развития логического и творческого мышления.

В любом выбранном варианте действует один и тот же алгоритм создания кроссенса:

1. Определение тематики, общей идеи.

2. Выделение 8-9 элементов, имеющих отношение к эпохе, идее, теме.

3. Нахождение связей между элементами, определение последовательности.

4. Выделение элементов, имеющих 3 и более связей (крест, основа).

5. Концентрация смысла в одном элементе (центр).

6. Выделение отличительных черт, особенностей каждого элемента.

7. Поиск и подбор изображений, иллюстрирующих элементы.

8. Замена прямых образов и ассоциаций косвенными, символическими.

9. Построение ассоциативной связи между образами элементов.

10. Выход на новый уровень.

Как работает кроссенс учителя

Применение кроссенса в курсах истории или обществознания имеет множество вариантов. Подобранные в определённой логике образы могут быть использованы на любом этапе урока: на стадии вызова для определения темы, для определения и постановки проблемы, на стадии закрепления материала, как способ организации групповой работы на повторительно-обобщающем уроке, как творческое домашнее задание и так далее. В этом случае головоломка будет иметь конкретную методическую цель или даже несколько:

- проверка домашнего задания (с помощью кроссенса рассказать о материале прошлого урока, функция опорной образной схемы);

- формулировка темы урока, постановка цели урока (найдите связь между изображениями и определите тему урока; определите, что мы будем делать);

- раскрытие информационного блока темы, поиск проблемы (виды, причины, черты, последствия чего-либо в образах и символах);

- обобщение материала, закрепление (кроссенс состоит из изображений, которые появлялись в ходе урока на разных этапах, ученики по ним обобщают материал и делают вывод);

- организация групповой работы (составление кроссенса на заданную тему из предложенных изображений, сравнение кроссенсов групп);

- творческое домашнее задание (составление кроссенса в печатном или электронном виде на заданную тему, на произвольную тему, по исторической личности или эпохе);

- построение структуры урока (девять элементов кроссенса могут содержать в себе последовательное отражение структуры урока с именем, целью или проблемой в середине).

Как работает кроссенс ученика

Такой кроссенс ещё полезней, чем созданный учителем. В первую очередь он отражает глубину понимания учеником заданной темы, способствует развитию логического и образного мышления, повышает мотивацию и развивает способность самовыражения. Если не пожалеть на это времени, то организация групповой или парной работы с кроссенсами одноклассников поможет ребятам увидеть тему или проблему с другой стороны, с другой позиции. Стремясь отразить своё видение, ученики ищут интересный дополнительный материал, проявляют нестандартное мышление и повышают уровень собственной эрудиции. Как любое творческое задание, кроссенсы повышают инициативность, креативность и развивают воображение.

Не стоит упускать из виду и огромный воспитательный потенциал кроссенсов. Они могут быть составлены по теме классного часа, праздничного мероприятия, юбилейной даты. Они могут стать способом организации коллективного творческого дела по созданию интеллектуальной игры, стенгазеты, открыток ко дню рождения одноклассников, оформлению портфолио. Работа с кроссенсами способствует развитию коммуникативных и регулятивных умений, навыков работы с информацией. Стать творцом, умеющим создавать свои уникальные образные, наполненные смыслом миры – это блестящая победа ученика и учителя. Не в этом ли главная цель ОБРАЗования?... Пересекайтесь чаще.

Вместо заключения: метапредметные кроссенсы

Можно было бы не придумывать лишнего, просто дать один и тот же кроссенс учителям разных предметов, и они бы объяснили его с точки зрения физики, математики, литературы или биологии – и не надо притягивать метапредметность за уши. Но на самом деле речь о метапредметных понятиях. О тех универсальных смысловых единицах, которые могут быть раскрыты с разных сторон средствами различных предметов. Для подобных понятий кроссенсы – просто находка, поскольку они позволяют задействовать самые разнообразные образы, работающие на один центральный объект. Созданные однажды, такие кроссенсы могут быть применимы не раз в русле различных дисциплин с различными целями. И создавать их одно удовольствие, ведь любое метапредметное понятие словно клубок из сказки приводит в самые неожиданные места и раскрывает новые грани понимания привычных вещей.