Организация урока, реализирующего ценностно-смысловые компетенции.

Целеполагание и рефлексия.

К ценностно - смысловым компетенциям относят компетенции, связанные с ценностными ориентирами ученика, его способностью видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нём, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий

Личностные универсальные учебные действия, обеспечивающие ценностно-смысловую компетентность обучающихся

- умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами

- знание моральных норм

- умение выделить нравственный аспект поведения

Три вида личностных действий

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется.

- Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; • оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.

- Ценностно – смысловая компетентность- это восприятие ценности семьи в своей жизни;

- понимание ценности дружбы со сверстниками; авторитет педагога;

- ценности природы родного края, ее исторических памятников, чувство красоты;

- справедливость, честность;

- оптимизм;

- аккуратность

- самокритичность;

- совестливость, стыдливость;

- нравственная устойчивость;

- верность данному слову;

- доброта, чуткость, сострадание;

- трудолюбие (потребность в труде, умение использовать в труде свои умения и способности; эстетическое отношение к труду, объективная оценка своего и чужого труда, самовоспитание трудовых умений и навыков);.

Ценностно-смысловые компетенции предполагают умения:

- владеть способами самоопределения в ситуациях выбора на основе собственных позиций;

- уметь принимать решения, брать на себя ответственность за их последствия, осуществлять действия и поступки на основе выбранных целевых и смысловых установок;

- осуществлять индивидуальную образовательную траекторию с учетом общих требований и норм;

- осуществлять индивидуальную и поисковую деятельность при работе над проектом: выбор темы, актуальность, исследовательская деятельность

- формулировать собственные ценностные ориентиры по отношению к предмету и сферам деятельности;

- Урок, оснащающий ребенка знаниями, не приближает его к счастью жизни. Урок, возвышающий ребенка до осмысления истины, способствует движению к счастью. Знания ценностны лишь как средство постижения тайн жизни и средство обрести свободу выбора в строительстве собственной судьбы

Надежда Егоровна Щуркова

- С одной из ценностно-смысловых компетенций – умением выбирать целевые и смысловые установки для своих действий – напрямую связаны такие компоненты урока, как целеполагание и рефлексия.

- Как же построить такой урок, возвышающий ребенка до осмысления истины ? Как сделать так, чтобы урок не только вооружал учащихся знаниями и умениями, значимость которых невозможно оспорить, но чтобы все, что происходит на уроке, вызывало у детей искренний интерес, подлинную увлеченность, формировало их творческое сознание?

- Приступая к поиску оптимального варианта планирования системы уроков по теме или отдельного урока, учитель в первую очередь продумывает цель обучения.

- Что же такое цель и когда, какие цели урока ставит учитель? В педагогике целеполагание - это процесс выявления целей и задач субъектов деятельности (учителя и ученика), их предъявления друг другу, согласования и достижения. Оно должно быть субъектным и соответствовать планируемому результату.

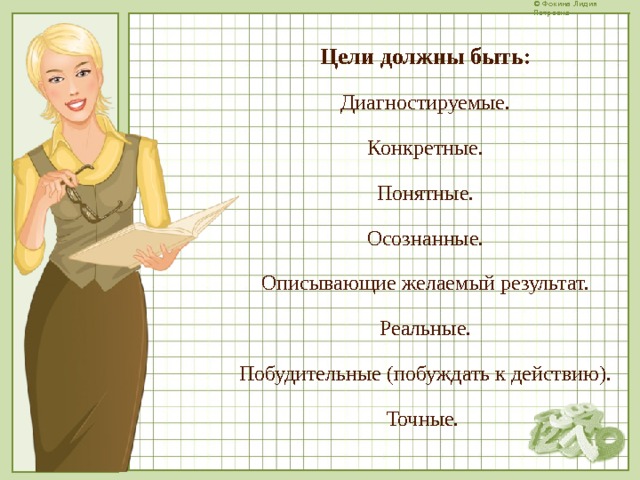

Цели должны быть:

Диагностируемые.

Конкретные.

Понятные.

Осознанные.

Описывающие желаемый результат.

Реальные.

Побудительные (побуждать к действию).

Точные.

В цели необходимо проектировать деятельность учителя и учащихся.

Чтобы ученик сформулировал и присвоил себе цель, его необходимо столкнуть с ситуацией, в которой он обнаружит дефицит своих знаний и способностей. В этом случае цель им воспримется как проблема

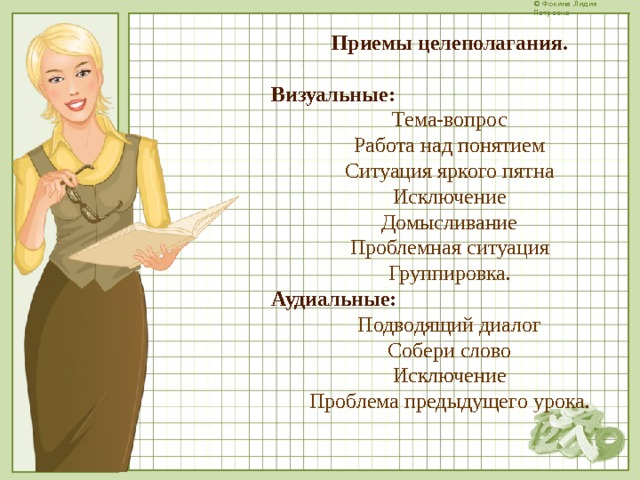

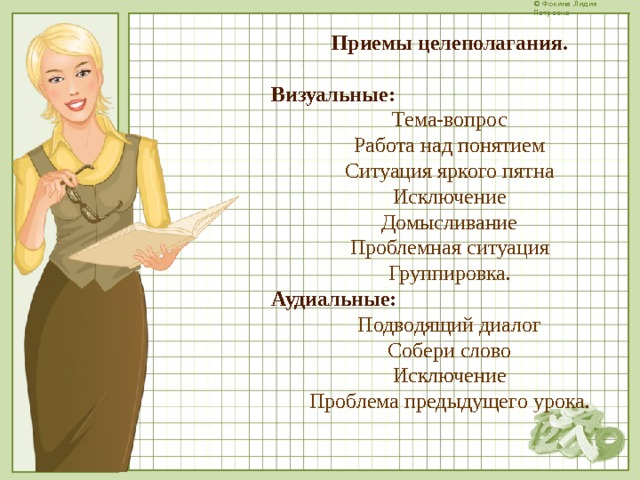

Приемы целеполагания.

Визуальные:

Тема-вопрос

Работа над понятием

Ситуация яркого пятна

Исключение

Домысливание

Проблемная ситуация

Группировка.

Аудиальные:

Подводящий диалог

Собери слово

Исключение

Проблема предыдущего урока.

Обязательными условиями использования приемов целеполагания является:

- учет уровня знаний и опыта детей,

- доступность, т.е. разрешимая степень трудности,

- толерантность, необходимость выслушивания всех мнений правильных и неправильных, но обязательно обоснованных,

- вся работа должна быть направлена на активную мыслительную деятельность.

Приемы целеполагания. (универсальные)

Тема-вопрос

Тема урока формулируется в виде вопроса. Учащимся необходимо построить план действий, чтобы ответить на поставленный вопрос. Дети выдвигают множество мнений, чем больше мнений, чем лучше развито умение слушать друг друга и поддерживать идеи других, тем интереснее и быстрее проходит работа. Руководить процессом отбора может сам учитель при субъектных отношениях, или выбранный ученик, а учитель в этом случае может лишь высказывать свое мнение и направлять деятельность.

Например, для темы урока "Как изменяются имена прилагательные?" построили план действий:

1.Повторить знания об имени прилагательном.

2.Определить, с какими частями речи сочетается.

3.Изменить несколько прилагательных вместе с именами существительными.

4.Определить закономерность изменений, сделать вывод.

Это сформулированы конкретные учебные цели.

Работа над понятием

Учащимся предлагаю для зрительного восприятия название темы урока и прошу объяснить значение каждого слова или отыскать в "Толковом словаре". Например, тема урока «Составное глагольное сказуемое». Далее, от значения слова определяем цель урока. Аналогичное можно сделать через подбор родственных слов или через поиск в сложном слове словосоставляющих основ.

Например, темы уроков «Местоимение», «Словосочетание».

Ситуация Яркого пятна

Среди множества однотипных слов, букв, морфем одно выделено цветом или размером. Через зрительное восприятие внимание концентрируется на выделенном предмете. Совместно определяется причина обособленности и общности всего предложенного.

Определите, с какими суффиксами мы будем работать на уроке

-ой-

-н-

-н-

-к-

-ик-

-чик-

-ость-

-при-

-с к-

Группировка Ряд слов предлагаю детям разделить на группы, обосновывая свои высказывания. Основанием классификации будут внешние признаки, а вопрос: "Почему имеют такие признаки?" будет задачей урока.

Например: тему урока "Мягкий знак в именах существительных после шипящих" можно рассмотреть на классификации слов:

- луч

- ночь

- речь

- сторож

- ключ

- мышь

- хвощ

- печь

Проблемная ситуация

Создаётся ситуация противоречия между известным и неизвестным.

Последовательность применения данного приема такова:

- Самостоятельное решение

- Коллективная проверка результатов

- Выявление причин разногласий результатов или затруднений выполнения

- Постановка цели урока.

Проблема предыдущего урока

В конце урока детям предлагается задание, в ходе которого должны возникнуть трудности с выполнением, из-за недостаточности знаний или недостаточностью времени, что подразумевает продолжение работы на следующем уроке. Таким образом, тему урока можно сформулировать накануне, а на следующем уроке лишь восстановить в памяти и обосновать.

«На понимание и синтез»

Фантастическая добавка.

Учитель дополняет реальную ситуацию фантастикой. На уроках литературы фантастическая добавка актуальна в таких заданиях: написать письмо литературному герою; сочинить письмо одного литературного героя к другому.

«На запоминание и воспроизведение»:

Удивляй!

Хорошо известно, что ничто так не привлекает внимание и не стимулирует работу, как удивительное. Всегда можно найти такой угол зрения, при котором даже обыденное становится удивительным. Это могут быть факты из биографии писателей.

Практичность теории.

Введение в теорию учитель осуществляет через практическую задачу, полезность решения которой очевидна ученикам. Например, ситуация: с вопросом «чье имя носит улица?» к учащимся обратились иностранцы. Так можно начать разговор о жизни и творчестве писателя.

«На понимание и применение»

Лови ошибку!

Этот прием позволяет учителю проверить знание деталей литературного произведения, литературоведческих приемов, а ребенку осознать важность внимания.

- Процесс целеполагания – это коллективное действие, каждый ученик – участник, активный деятель, каждый чувствует себя созидателем общего творения.

- Дети учатся высказывать свое мнение, зная, что его услышат и примут. Учатся слушать и слышать другого, без чего не получится взаимодействия.

Именно такой подход к целеполаганию является эффективным и современным..

с

Методические рекомендации

практически все приемы целеполагания строятся на диалоге, поэтому очень важно грамотно сформулировать вопросы, учить детей не только отвечать на них, но и придумывать свои.

Цель записать на доске.

При обсуждении выясняется, что цель может быть не одна ( результатов, записанных через умения может быть несколько).

В конце урока необходимо вернуться к этой записи и предложить учащимся не только проанализировать, что им удалось достичь на уроке, но и в зависимости от этого – сформулировать свои образовательные задачи.

- Рефлексия тесно связана с целеполаганием. Постановка учеником целей своего образования предполагает их выполнение и последующую рефлексию – осознание способов достижения поставленных целей. Рефлексия в этом случае – не только итог, но и стартовое звено для новой образовательной деятельности и постановки целей.

Рефлексивный этап

- Его задача – осознать каждым учеником свои результаты, трудности, способы собственной деятельности.

- В итоге каждый ученик говорит о том, что у него лучше всего получилось, как он пришел к своему результату, что ему больше всего понравилось, запомнилось.

- На базе рефлексивного этапа происходит самооценка и оценка образовательных результатов .

Рефлексия способствует развитию трёх важных качеств

- Самостоятельность. Не учитель отвечает за ученика, а ученик, анализируя, осознаёт свои возможности, сам делает свой собственный выбор, определяет меру активности и ответственности в своей деятельности.

- Предприимчивость . Ученик осознаёт, что он может предпринять здесь и сейчас, чтобы стало лучше. В случае ошибки или неудачи не отчаивается, а оценивает ситуацию и, исходя из новых условий, ставит перед собой новые цели и задачи и успешно решает их.

- Конкурентоспособность. Умеет делать что-то лучше других, действует в любых ситуациях более эффективно.

Рефлексия

- может осуществляться не только в конце урока, как это принято считать, но и на любом его этапе. Рефлексия может осуществляться по итогам не только урока, но и других временных отрезков: изучения темы, учебной четверти, года и т.п.

- При выборе того или иного вида рефлексии нужно учитывать цель урока, содержание и трудности учебного материала, способы и методы обучения, возрастные и психологические особенности обучающихся.

Приемы рефлексии

- Рефлексия деятельности. • Что на вас произвело наибольшее впечатление?

- • Пригодятся ли вам знания, приобретенные на уроке, в дальнейшей жизни? • Что нового вы узнали на уроке? • Подумай, что тебе нужно изменить,

чтобы работать лучше? * что я делаю? * зачем я делаю? * как я делаю? * что нового я узнал? * каким способом я это узнал? * чему я научился?

Приемы рефлексии

- «Корзина идей» Учащиеся записывают на листочках свое мнение об уроке, все листочки кладутся в корзину (коробку, мешок), затем выборочно учителем зачитываются мнения и обсуждаются ответы. Учащиеся мнение на листочках высказывают анонимно.

- «Мордашки» Рефлексия эмоционального состояния, может использоваться на различных этапах урока. Учащиеся рисуют «мордашки», которые соответствуют их настроению или выбирают из имеющихся.

«Карта настроения» В конце занятия ребята заполняют карточки эмоционального состояния, в которых отмечают свое самочувствие, указывают свое отношение к уроку, вписывая то, что понравилось (не понравилось) на занятии.

- «Комплимент» Для того чтобы закончить урок на положительной ноте можно воспользоваться одним из вариантов упражнении «Комплимент» (Комплимент-похвала, Комплимент деловым качествам, Комплимент в чувствах), в котором учащиеся оценивают вклад друг друга в урок и благодарят друг друга за проведенный урок. Такой вариант окончания урока дает возможность удовлетворения потребности в признании личностной значимости каждого.

Прием «Запрет»

- Этот прием используется, когда учащиеся сводят размышления о себе и происходящих событиях к фразам: «я не могу…», «я не знаю, как…», «у меня не получится…». Учащимся запрещается говорить «Я не …», а предлагается эту же мысль выразить другими словами: что нужно, чтобы получилось; какие средства необходимо было бы иметь для…; какие умения мне нужны для этого; какая дополнительная информация мне нужна для этого и т.п. В реализации данного приема происходит трансформация пассивного поведения ученика в направленную рефлексию над своим опытом.

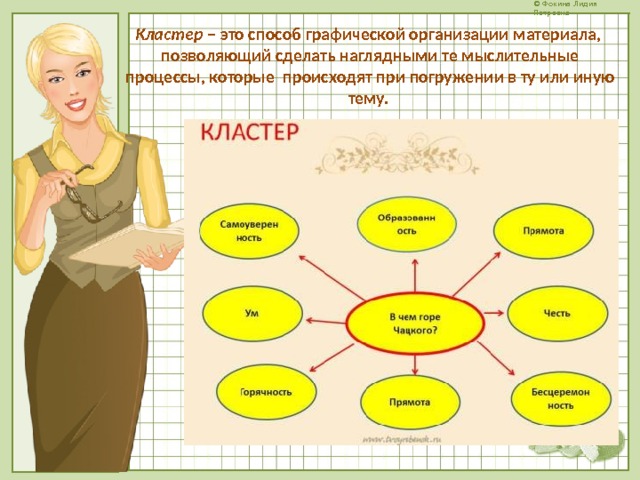

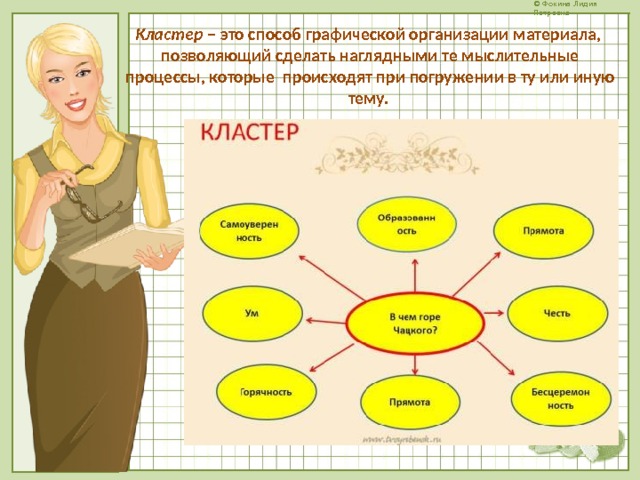

Кластер – это способ графической организации материала,

позволяющий сделать наглядными те мыслительные процессы, которые происходят при погружении в ту или иную тему.

- Процесс целеполагания и рефлексии должен быть многогранным, так как оценка должна проводиться не только личностью самой себя, но и окружающими людьми.

- Таким образом, эти этапы урока – это совместная деятельность учащихся и учителя, позволяющая совершенствовать учебный процесс, ориентируясь на личность каждого ученика.

- Любой человек с радостью делает то, что у него хорошо получается. Но любая деятельность начинается с преодоления трудностей. У рефлексивных людей путь от первых трудностей до первых успехов значительно короче.

Вернемся к рефлексивным вопросам и зададим их себе:

- С какой целью?

- Каковы результаты моей деятельности?

- Как я этого достиг?

- Можно ли сделать лучше?

- Что я буду делать дальше?

Пока учитель задаёт себе эти вопросы, он развивается. Как только он начинает довольствоваться достигнутым – прекращается его профессиональный рост. Безусловно, рефлексия является обязательным условием саморазвития не только ученика, но и учителя.