Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 42»

Оружие и доспехи древнерусских воинов.

Выполнил: ученик 6-Б класса

Филиппов Сергей

Руководитель: Тиунова Лидия Юрьевна

учитель истории и обществознания

Пермь, 2015

Оглавление

Введение. 2

Глава I. Вооружение русского воина 4

Глава II. Классификация оружия 5

Глава III. Характеристика древнерусского оружия 6

1. Ударное оружие. 6

1.1 Кистень 6

1.2 Булава…………………………………………………………………………………………………… ...7

1.3 Палица. 8

2. Колющее оружие. 8

2.1 Копье. Рогатина. Пиллумы. Пика. .8

3.Рубящее оружие. 9

3.1 Сабля. 9

3.2 Топоры. Секира 10

4. Метательное оружие 11

4.1 Лук. 11

4.2 Самострел 11

4.3 Стрелы…………………………………………………………………………………………………… 12

4.4 Сулица 12

4.5 Праща 13

5. Колюще-режущее оружие 13

5.1 Славянские мечи. 13

5.2 Палаш или полаш 14

5.3 Алебарда 14

5.4 Ножи 14

5.5 Кинжал. 15

Глава IV. Доспехи 15

Глава V. Русские богатыри. 17

Заключение. 18

Список литературы. 19

Интернет-ресурсы 19

Введение.

На уроках истории мы начали изучать историю нашего государства – России. Первые десятилетия и даже столетия для наших предков – восточных славян – выдались очень суровыми, т.к. шло становление государства, вокруг было много врагов, да и сами славяне часто воевали друг с другом. По истории средних веков мы знакомились с вооружением рыцарей. Меня заинтересовала эта тема, я решил узнать, какое оружие было воинов, были ли на Руси профессиональные воины, ведь время было тяжелое? Если были (а любого государства есть армия), то, как они выглядели, какое у них было оружие и доспехи? И какое отношение имеют всем известные богатыри к профессиональным русским воинам?

Цель работы:

- исследовать историю развития оружейного дела и технологию изготовления оружия и доспехов на Руси.

Задачи работы:

- проанализировать некоторые современные источники информации по данной теме (печатные и электронные).

- охарактеризовать разные виды оружия

- классифицировать оружие по различным критериям

- рассмотреть технологию изготовления некоторых видов оружия.

- определить уровень развития оружейного дела на Руси.

- охарактеризовать доспехи древнерусских воинов и технологию их изготовления

В качестве источников информации я использовал книги по военной истории России и интернет-сайты. Я обратился к «Истории русской культуры» Т.Ямпольской, в которой рассказывается о славе русского оружия. «Русский военно-исторический словарь» В.Краснова является универсальным справочником, который охватывает историю Древней Руси, Московской Руси, Российской империи и СССР. Книга известного австрийского оружиеведа В.Бехайма «Энциклопедия оружия» посвящена истории развития оружия 4-18 вв. «Военная энциклопедия» - научно-популярное издание, рассматривающее в доступной форме историю развития разных видов оружия, начиная с Древней Греции и Рима и заканчивая техникой и оружием ХХ века.

Работа состоит из 5 глав. Первая глава посвящена оружию русского воина в целом. Во второй главе рассматривается несколько классификаций вооружения русского воина. В третьей главе характеризуется отдельные виды древнерусского оружия.

В четвёртой главе говориться о доспехах древнерусского воина. Пятая глава посвящена былинным богатырям и их оружию.

Глава I. Вооружение русского воина

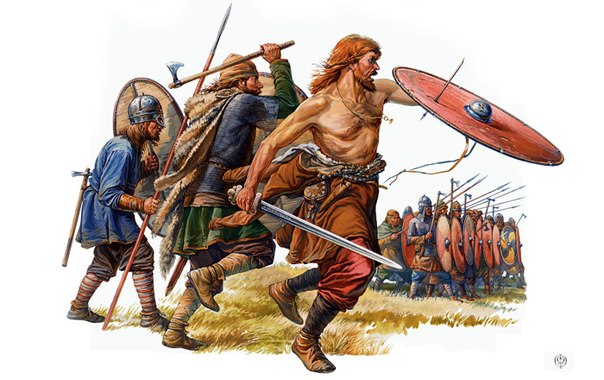

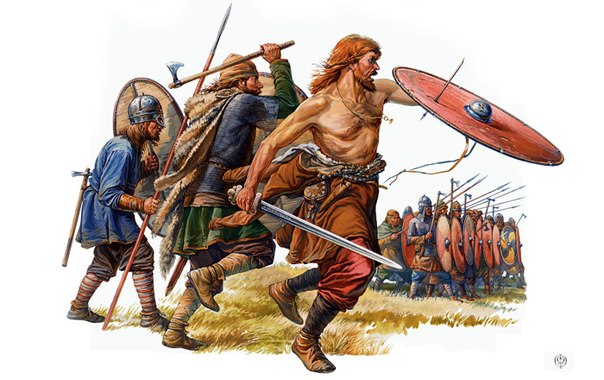

Славянские племена с древних времен занимались земледелием и жили оседло. Но их часто тревожили воинственные кочевые народы: хазары, печенеги, половцы (позднее – монголы-татары), от которых приходилось защищаться. Ратники-славяне всегда отличались мужеством и стойкостью в бою (это отмечали даже их враги и звали к себе на службу). Они имели много оружия, и оно было отличного качества.

Так что же такое оружие? Оружие - устройства и средства, применяемые в вооруженной борьбе для поражения и уничтожения противника. Известно с древних времен и появилось в качестве средства охоты, как орудие нападения, и защиты в процессе добывания пищи и одежды. В дальнейшем эти орудия становятся средством вооруженной борьбы и претерпевают постоянное усовершенствование (дубина, палица, копье, камень, дротик, праща, лук, стрелы, топор, кинжал, булава).

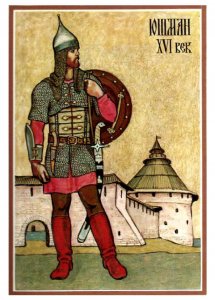

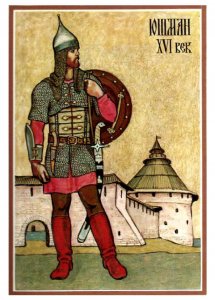

В древнерусском войске существовали конница и пехота, оружие которых имело определённые особенности и назначение. В войске Александра Невского была конница и пешее ополчение. Конные воины носили тяжелое вооружение. На голове высокий конусный шлем с железной полумаской и кольчужной бармицей. Корпус защищал доспех из стальных пластин, соединенных ремешками. Щиты были миндалевидные, круглые, треугольные. Первый удар наносился копьем с наконечником, распространенным оружием являлся меч. В пехоте кроме железных шапок, доспехов не было, оружием являлись рогатины, топоры и кистени.

Дмитрий Донской тщательно готовил свое войско к Куликовской битве. У него основу армии составляла пехота из городского ополчения, вооруженная рогатинами. Пехота, построенная в шеренги с частоколом из рогатин, была серьезным препятствием для вражеской конницы. Конные всадники имели конусные шлемы, кольчугу либо доспехи из пластин на кожаной или тканой основе, копья, мечи и заимствованные от восточных соседей сабли. Хорошо владели русские войны и луками. Вот как описывается вооружение князя Олега:

... И синего моря обманчивый вал

В часы роковой непогоды,

И пращ, и стрела, и лукавый кинжал

Щадят победителя годы….

А.С.Пушкин « Песнь о вещем Олеге»

Рассматривая вооружение русского воина, можно предположить возможную последовательность его действий в наступательном бою. На боку дружинника висел меч или сабля в кожаных или матерчатых ножнах. У пояса в колчане из бересты, обтянутой кожей, воин хранил до двух десятков стрел, за спиной — лук. Тетиву лука натягивали непосредственно перед применением во избежание потерь упругих свойств лука. В начале боя воины старались поразить как можно больше врагов стрелами. Иногда тяжелые, а иногда легкие длинные копья также применялись в самом начале боя. Если не удавалось в первом столкновении издалека поразить врага стрелой, воин брался за сулицу - короткое метательное копье, оружие ближнего боя.

По мере сближения конного дружинника с противником одно оружие могло сменять другое: издалека он осыпал врага стрелами, сблизившись, стремился поразить брошенной сулицей, затем шло в дело копье и, наконец, сабля или меч.

Вооружение русских воинов не уступало лучшим западноевропейским и азиатским образцам, отличалось универсальностью, надежностью и высочайшими боевыми качествами. Большая часть оружия ковалась в Руси, однако часть оружия приобреталась, в основном, в Византии.

Глава II. Классификация оружия

В книге В. Бейхама «Энциклопедия оружия» я нашел классификацию холодного оружия. Эту классификацию я решил использовать в своей дальнейшей работе. В энциклопедии описывается 4 группы оружия: ударное, колющее, рубящее, метательное. Однако, я cчитаю, что меч нельзя отнести только к колющему оружию. Им можно еще и рубить противника. Поэтому меч, скорее всего, относится к колюще-рубящему оружию. В связи с этим я добавил еще один вид оружия – это колюще-режущее оружие. Т.е. получается 5 групп оружия:

1. Ударное (кистень, булава, палица);

2. Колющее (копье, рогатина, пиллумы, пика);

3. Рубящее (топор, сабля, секира)

4. Метательное (лук, самострел, саадак, праща, сулица).

5. Колюще-режущее (меч, алебарда, палаш, ножи, кинжал)

Можно распределить оружие по принадлежности воину:

Оружие, принадлежащее коннику (палаш, копье, меч, сабля, сулица)

Оружие, принадлежащее пешему воину (копье, лук, топоры, сулица, рогатина).

Еще одна классификация может быть составлена по следующему критерию:

1.Оружие профессионального воина-дружинника (копье, топор, лук и стрелы, сулица)

2.Оружие ополченца (копьё, топор, лук)

Мне больше нравится классификация по назначению оружия, именно в соответствии с ней я буду рассматривать древнерусское оружие.

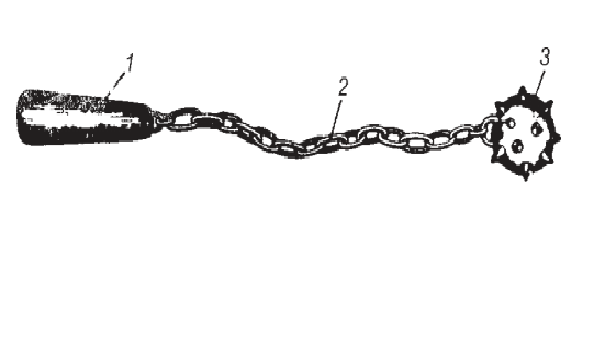

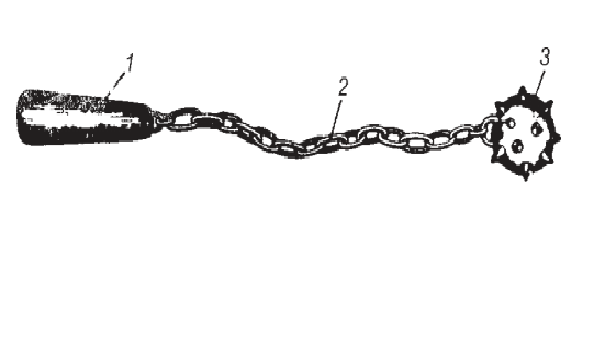

Глава III. Характеристика древнерусского оружия 1. Ударное оружие. 1.1 Кистень

Кистень — это довольно увесистая (200—300 г) костяная или металлическая гирька, приделанная к ремню, цепи или верёвке, другой конец которой укреплялся на короткой деревянной рукояти— «кистенище» — или просто на руке. Иначе кистень называют «боевой гирей». Если за мечом с глубочайшей древности закрепилась репутация оружия привилегированного, «благородного», с особыми священными свойствами, то кистень, по сложившейся традиции, воспринимается нами как оружие простонародное и даже сугубо разбойничье.

Ко второй половине X века кистенем пользовались по всей Руси, от Киева до Новгорода. Кистени тех времён обыкновенно делались из лосиного рога — самой плотной и тяжёлой кости, доступной ремесленнику. Имели они грушевидную форму, с высверленным продольным отверстием. В него пропускался металлический стержень, снабжённый ушком для ремня.

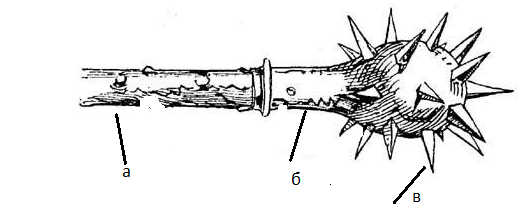

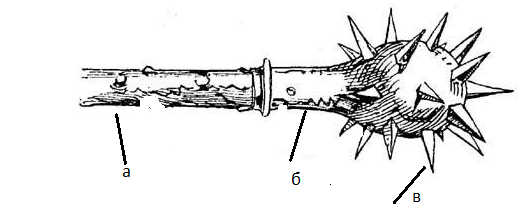

1-Рукоять, 2- цепь или веревка , 3-ударный груз.

1.2 Булава

Когда говорят «булава», чаще всего представляют себе то чудовищное грушеобразное и, видимо, цельнометаллическое оружие, которое художники так любят привешивать на запястье или к седлу нашему богатырю Илье Муромцу.

Булава также распространенное ударное ручное оружие, имеющее шарообразное или грушевидное навершие (ударную часть), иногда снабженное шипами, которое насаживалось на деревянную или металлическую рукоять или выковывалось вместе с рукоятью. Некоторые булавы имели пирамидальную форму с четырьмя шипами. Именно такие, навершия встречаются у первых русских булав, сделанных из железа. Булава, имевшая в боевой части несколько острых граней (4—12), на Руси именовалась перначом. В XI—XII веках стандартный вес русской булавы без рукояти составлял 200—300 грамм. Рукоять булавы достигала 70 см. Удар такой булавой, даже нанесенный в шлем или доспех, способен нанести серьезный ущерб здоровью в виде сотрясения или, например, через щит травмировать руку. Булава нередко служила символом власти , ее носили станичные и поселковые атаманы.

А-рукоять, Б-навершие (ударная часть), В-шипы

1.3 Палица.

Наряду с остролезвийными секирами в славянских землях встречаются палицы с тупым молотком без лезвия или с набалдашником, снабженными пазами и шипами. Их форма и назначение были различными, и поэтому для них имеется целый ряд названий, как славянских (палица, млат, жезл, булава, пернат, обух) так и иностранных, восточных (шестопер). Само собой разумеется, что простой народ, наряду с этими часто роскошными палицами применял и простые крепкие дубины.

2. Колющее оружие.

2.1 Копье. Рогатина. Пиллумы. Пика.

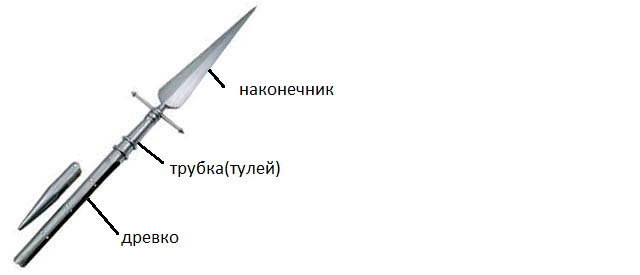

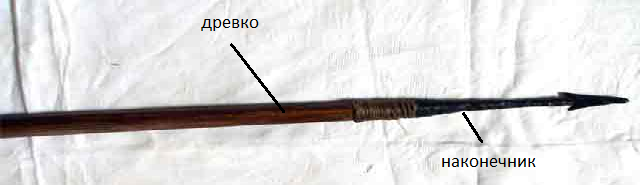

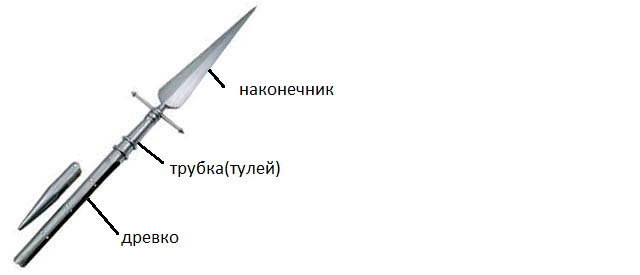

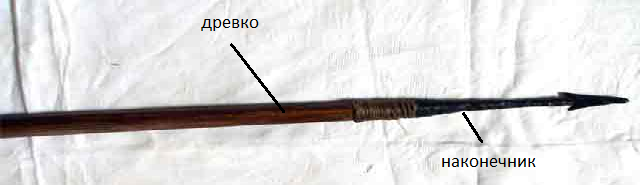

Копье было в числе первых орудий труда человека. На Руси копье было одним из наиболее распространенных элементов вооружения как пешего, так и конного воина. Копья всадников имели длину около 4—5 метров, пехотинцев — чуть более двух.

Копье состояло из древка с каменным, костяным или металлическим в виде копьеца для упора в землю и равновесия копья в горизонтальном положении. Наконечник состоял из острия, шейки, яблока (шаровидное утолщение), трубки, в которую вставлялось древко. Наконечники были разнообразны по форме и величине: от широких листовидных до узких жалоподобных.

Отдельным видом русского копья была рогатина – широкое плоское на обе стороны острое копье, насаженное посредством тулей (трубки) на скепище или короткое ратовище с металлическою оковкою, которая называлась подтоком. Рогатины употреблялись пешими воинами. Таким копьем можно было не только колоть, но и рубить и резать.

Археологические находки позволяют говорить, что в Древней Руси имели распространение и пиллумы: оружие, состоявшее на вооружении еще у римских легионеров, — метательные копья с длинной, до 1 м, шейкой наконечника и деревянной рукояткой. Помимо поражающей функции, эти копья, пробившие простой щит и застрявшие в нем, становились существенной помехой для владельца щита и не позволяли правильно его использовать. Кроме того, по мере усиления доспеха появляется еще один тип копья — пика. С древних времен находилась на вооружении пехоты и конницы. Состояла из древка и металлического наконечника, длина до 3 м и более, вес 3-4 кг.

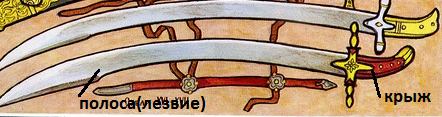

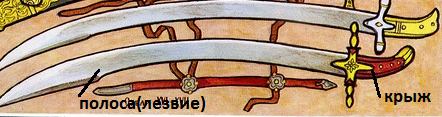

3.Рубящее оружие. 3.1 Сабля.

В нашем представлении сабля служит неотъемлемым атрибутом мусульманского воина. Сабля же впервые появилась в VII—VIII веках в евразийских степях, в зоне влияния кочевых племён, где главной военной силой были отряды лёгких всадников, действовавших на просторе.

При столкновениях с легкими и подвижными кочевниками для кавалеристов более выгодным оружием становилась более легкая сабля. Удар сабли получается скользящим, а ее форма определяет смещение оружия при ударе в сторону рукояти, способствуя выходу оружия. Думается, уже в X веке русские кузнецы, знакомые с изделиями восточных и византийских мастеров, выковывали сабли со смещенным к острию центром тяжести, что позволяло, при одинаковом заданном импульсе силы, нанести более мощный удар. Скользящий удар сабли со смещенным к острию центром тяжести, нанесенный умелой рукой вперед-вниз, был страшнее удара мечом.

Сабли исстари известны русским, в летописях читаем: «Мы ся дани оружьем одиноя страны, рекше саблями» - говорили старейшины казарские своему князю, под 968 годом: - «И выдасть Печенежский князь Претичью коня, саблю, стрелы» под 1086 «Прободен бысть (Ярополк Изяславич) от проклятаго Нерадьця…князю же Ярополку лежащу на санках, а он с коня саблею прободе и тогда выдвинулся Ярополк выторгну из себе саблю». («История русской культуры» стр.264)

Составные части сабли – полоса и крыж, т.е. клинок и эфес. Полоса обыкновенно делалась из булата, стали, железа.

3.2 Топоры. Секира.

Среди нескольких типов ударного оружия основным по распространенности является топор. Острие топора называлось лезом, задняя сторона - тыльем или обухом. Длина лезвия боевого топора составляла 9—15 см, ширина — 12—15 см, диаметр отверстия под рукоять 2—3 см, вес боевого топора — от 200 до 500 г.

Археологами обнаружены и топоры смешанного назначения весом до 450 г, и чисто боевые топоры — чеканы — 200—350 г. Длина рукояти боевого топора составляла 60—70 см.

И спользовались русскими воинами и специальные метательные топоры, имевшие скругленные формы. Как и мечи, топоры чаще делались из железа, с узкой полосой углеродистой стали на лезвии. За счет своей дешевизны, универсальности, простоты применения и высокого давления, развиваемого на противостоящей удару поверхности, топоры стали фактически народным русским оружием.

спользовались русскими воинами и специальные метательные топоры, имевшие скругленные формы. Как и мечи, топоры чаще делались из железа, с узкой полосой углеродистой стали на лезвии. За счет своей дешевизны, универсальности, простоты применения и высокого давления, развиваемого на противостоящей удару поверхности, топоры стали фактически народным русским оружием.

В летописях упоминается о топорах под 1071 годом, при рассказе о появлении двух Волхов или кудесников в Ростовской области: «Янеси же идущю с топорцем, выступиша от них 3 мижика…» («История русской культуры» стр. 267)

Г ораздо более редкой разновидностью топора была секира — более крупный и тяжелый, до 3 кг, а иногда и более, боевой топор. Секира - хотя секира очень древний вид орудия и оружия у славян она засвидетельствована относительно поздно. Первые сообщения о том, что славяне воевали секирами, относятся к 8 веку. Впоследствии она становится очень распространенным видом вооружения, начиная с 8 века часто встречается в археологических находках.

ораздо более редкой разновидностью топора была секира — более крупный и тяжелый, до 3 кг, а иногда и более, боевой топор. Секира - хотя секира очень древний вид орудия и оружия у славян она засвидетельствована относительно поздно. Первые сообщения о том, что славяне воевали секирами, относятся к 8 веку. Впоследствии она становится очень распространенным видом вооружения, начиная с 8 века часто встречается в археологических находках.

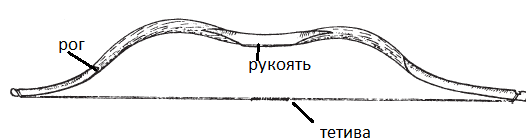

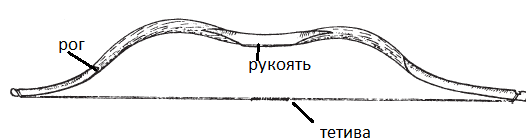

4. Метательное оружие 4.1 Лук.

Большую роль играл у славян лук со стрелами. Применялся с глубокой древности как охотничье и боевое оружие. Состоит из равноплечной пружинящей дуги и тетивы. Дуга простого лука изготавливались из цельного куска дерева (вяза, тиса, ясеня), сложного лука - из нескольких деревянных кусков с роговыми, костяными или металлическими пластинами. Для тетивы использовались сухожилки, сыромятные ремни, шнур, сплетенный из волос, растительных или шелковых волокон. Эффективная дальность стрельбы из лука - около 200 м, скорострельность -10-12 стрел в минуту. В походных условиях лук размещался обычно в специальном чехле на левом боку лучника, колчан со стрелами на правом боку.

Практически все более или менее значительные битвы не обходились без лучников . лучники входили в состав русского войска, участвовали а полевых сражениях, при осаде и защите крепостей. В Киевской Руси конные и пешие лучники составляли значительную часть войска.

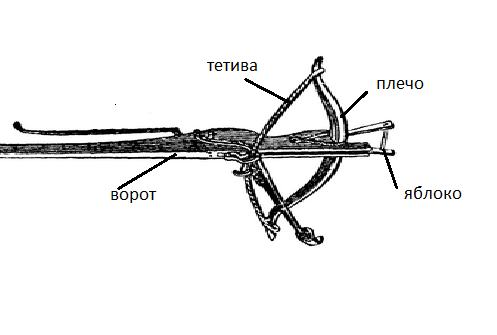

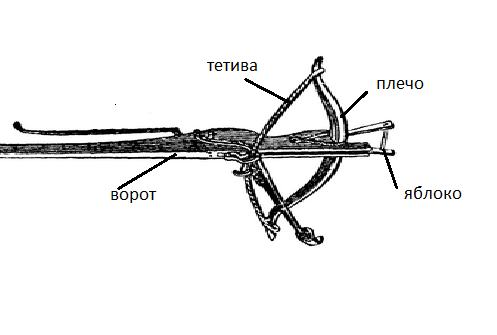

4.2 Самострел

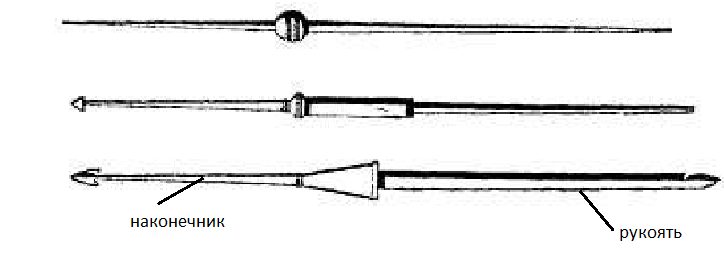

Реже применялись самострелы, появление которых относят к XII веку. Их луковища иногда делали, как и луки, композитными. Во второй половине XII века появляются поясные крюки для натягивания тетивы. Для стрельбы из луков использовались различные стрелы — бронебойные, срезни, зажигательные и другие. Их средняя длина составляла 75—90см. Они снабжались оперением в 2 или 4 пера. Подавляющее большинство наконечников были черешковыми, а их форма была очень разнообразна. Они делались из железа или стали. Трёхлопастные и плоские широкие наконечники применяли против противников; двушипные застревали в теле и осложняли рану; срезни отличались широким режущим наконечником и включали много разновидностей; шиловидные пробивали кольчуги, а гранёные и долотовидные— пластинчатый доспех. Арбалетные болты отличались меньшей длиной и более тяжёлым наконечником.

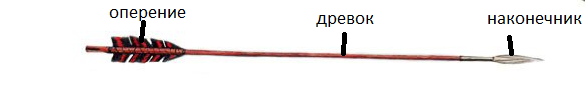

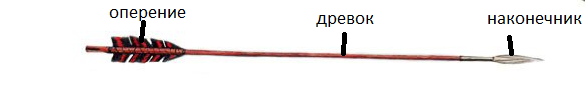

4.3 Стрелы.

Стрелы – это метательный снаряд, применявшийся для стрельбы из лука, арбалета, самострела, и некоторых метательных машин. Для стрельбы из лука обычно состояла древка (длина 60-120, толщина 0.5-1.2 см)которое изготавливалась из различных пород дерева, наконечника, оперения ( из перьев птиц, листьев) и ушка. Оперение стрел обычно было 2 пера. Наконечники делались из дерева, камня, кости, бронзы, железа. Форма наконечника была разнообразной, древнейшей являлась листовидная. На Руси употреблялись наконечники разных типов: узкие, трех- четырехгранные – для стрельбы по противнику в доспехах, с широким лезвием или развилкой вместо острия - для стрельбы по коням. Известно применение зажигательных и отравленных стрел. Обращаем внимание на выражения в «Слове о полку Игореве» о стрелах: «..итти дождю стрелами с Дону великого! – Ветри веют с моря стрелами. – Прыщеши на вой стрелами. – Летят стрелы калёные. – Загородите полю ворота своими острыми стрелами за землю Русскую! – Аже сокол к гнезду летит, соколича ростреляеве своими злачеными стрелами». («История русской культуры», стр. 266).

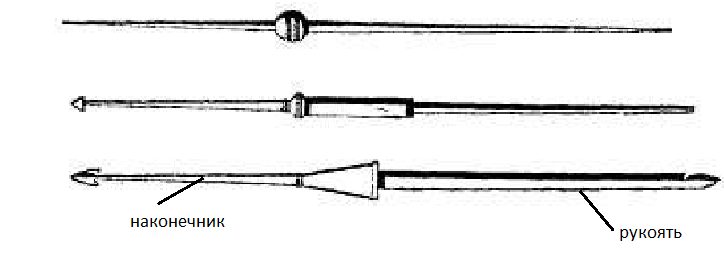

4.4 Сулица

Представляет собой дротик, метательное копьё, имеющее железный наконечник длиной 15—20 см и древко длиной 1,2—1,5 м. Технически сулица представляет собой нечто среднее между копьем и стрелой. Сулица имела железный наконечник различной формы (удлиненно-треугольной, ромбовидной). По способам креплений наконечники чаще всего были черешковыми, причем зачастую прикреплялись к древку сбоку, входя в дерево лишь загнутым нижним концом. «Якы козел копиину сулицю имея в ютробе», «Ляхом крепко борюще, и сулицами мечюще и головнями, яко молнью идяху». («История русской культуры», стр.266).

Колчан – сумка или футляр для хранения и ношения стрел и сулиц. Изготовлялся из кожи, дерева, металла, нередко украшался шитьем и металлическими бляхами, иногда золотыми и серебряными, с резьбой и изображениями животных, сцен боев. Полость некоторых видов колчана разделялась на гнезда для каждой стрелы или сулицы. В колчане для сулиц могло предусматриваться и гнездо для длинного ножа.

4.5 Праща

М етание камней с помощью ручных пращей является древним способом боя, который славяне применяли издавна. Общеславянским названием необходимого для метания приспособления было «порок». Однако изначально это слово появляется как обозначение приспособления, при помощи которого метались большие камни при штурмах укрепленных городов.

етание камней с помощью ручных пращей является древним способом боя, который славяне применяли издавна. Общеславянским названием необходимого для метания приспособления было «порок». Однако изначально это слово появляется как обозначение приспособления, при помощи которого метались большие камни при штурмах укрепленных городов.

5. Колюще-режущее оружие 5.1 Славянские мечи.

Н а территории нашей страны мечи появляются в погребениях древних славян с конца IX века. В IX—XI веках славянские мечи мало чем отличались от мечей Западной Европы. Тем не менее, современные ученые разделяют их на два десятка видов, различающихся в основном формой крестовины и рукояти. Меч применялся и в пехоте и коннице. Представлял собой прямой обоюдоострый клинок с рукоятью, отделенный от клинка перекрестием и оканчивавшейся навершием. В зависимости от формы и длины клинка мечи делились на колющие и режущие. В Древней Руси режущие мечи появились в 9 веке, колющие XIII в. Они изготавливались в основном русскими мастерами, отличались высоким качеством стали. В начале XVI в. в связи с распространением огнестрельного оружия меч в пехоте вышел из употребления, а в коннице был заменен саблей или палашом.

а территории нашей страны мечи появляются в погребениях древних славян с конца IX века. В IX—XI веках славянские мечи мало чем отличались от мечей Западной Европы. Тем не менее, современные ученые разделяют их на два десятка видов, различающихся в основном формой крестовины и рукояти. Меч применялся и в пехоте и коннице. Представлял собой прямой обоюдоострый клинок с рукоятью, отделенный от клинка перекрестием и оканчивавшейся навершием. В зависимости от формы и длины клинка мечи делились на колющие и режущие. В Древней Руси режущие мечи появились в 9 веке, колющие XIII в. Они изготавливались в основном русскими мастерами, отличались высоким качеством стали. В начале XVI в. в связи с распространением огнестрельного оружия меч в пехоте вышел из употребления, а в коннице был заменен саблей или палашом.

5.2 Палаш или полаш

Р учное оружие конного воина подобно мечу, но почти вдвое длиннее его, иногда с елманью (расширение в так называемой «слабой части клинка», в верхней трети клинка) от острия на конце. Палаши делались из булата и стали, носились в ножнах. Привешивались к поясу или к седлу с левой стороны.

учное оружие конного воина подобно мечу, но почти вдвое длиннее его, иногда с елманью (расширение в так называемой «слабой части клинка», в верхней трети клинка) от острия на конце. Палаши делались из булата и стали, носились в ножнах. Привешивались к поясу или к седлу с левой стороны.

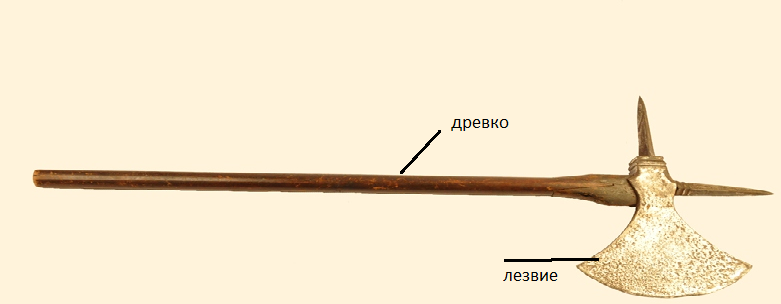

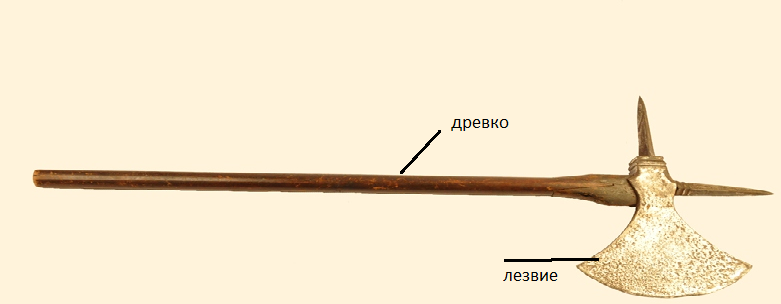

5.3 Алебарда

Д ревковое колюще-рубящее оружие в виде длинного копья с насаженным у основания его наконечника топором или секирой. В России находилась на вооружении стражи, телохранителей.

ревковое колюще-рубящее оружие в виде длинного копья с насаженным у основания его наконечника топором или секирой. В России находилась на вооружении стражи, телохранителей.

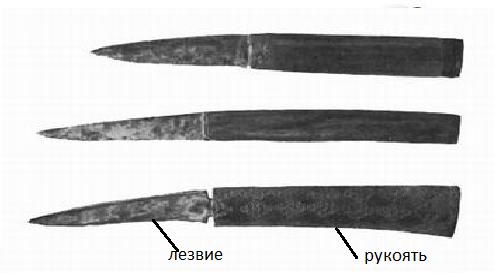

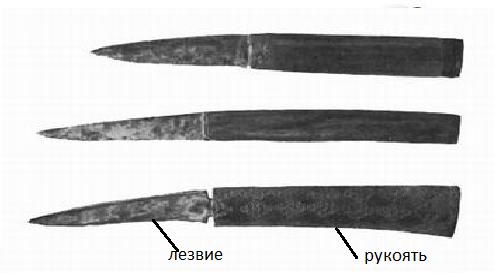

5.4 Ножи

Ножи делались из булата и стали. Они разделялись на поясные, подсайдачные и з асапожные. Поясные ножи были короткие с двумя лезвиями, подсайдачные – длинее и шире с одним лезвием к концу несколько выгнутым, засапожные – из кривого шляка. Шляки украшались долами, доликами и каймицами, черены делались прямые и складные. При недостатке мечей славяне сражались большими ножами. В «Слове о полку Игореве»: «Тии бо без щитов с засапожники кликом побеждают, звонячи в прадеднюю славу». («История русской культуры», стр.258).

асапожные. Поясные ножи были короткие с двумя лезвиями, подсайдачные – длинее и шире с одним лезвием к концу несколько выгнутым, засапожные – из кривого шляка. Шляки украшались долами, доликами и каймицами, черены делались прямые и складные. При недостатке мечей славяне сражались большими ножами. В «Слове о полку Игореве»: «Тии бо без щитов с засапожники кликом побеждают, звонячи в прадеднюю славу». («История русской культуры», стр.258).

5

.5 Кинжал.

Клинковое колюще-режущее холодное оружие. Состоит из клина длиной до 0.3 м и рукоятки. Клинок может быть прямым и изогнутым, с одним или двумя лезвиями. Носится в ножнах за поясом или привешенным к поясу при помощи специальных подцепок. В древности изготовлялся из кремней и рогов животных, позже из меди, бронзы, железа, и наконец, из стали. Древнерусская пехота и стрелки имели кинжалы с трехгранным изогнутым клинком и лезвия на выпуклой стороне.

Глава IV. Доспехи

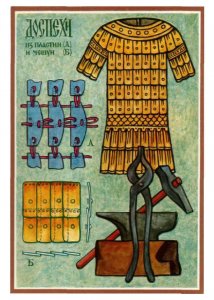

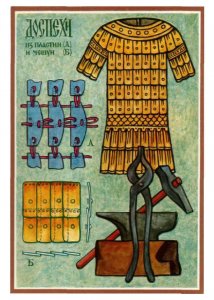

В Древней Руси доспехи называли броней. Древнейшие брони, делались из прямоугольных выпуклых металлических пластинок с отверстиями по краям. В эти отверстия продевались кожаные ремни, которыми пластинки тесно притягивались друг к другу.

С XI века появились рисунки и других броней — чешуйчатых. Пластинки такой брони прикреплялись к матерчатой или кожаной основе с одной стороны и закреплялись в центре. Большая часть чешуйчатых броней, найденных археологами в Новгороде, Смоленске и других местах, относятся к XIII—XIV векам.

Б рони, сделанные из пластин, в отличие от «кольчужных» назывались «дощатыми», поскольку пластинки их напоминали выпуклые дощечки. В течение XIV века термин «броня», как и «брони дощатые», постепенно заменяется словом «доспех». В XV веке появляется новый термин для обозначения сделанной из пластинок брони — «панцирь», заимствованный из греческого языка. Все детали панциря изготовлялись ремесленниками-кузнецами.

рони, сделанные из пластин, в отличие от «кольчужных» назывались «дощатыми», поскольку пластинки их напоминали выпуклые дощечки. В течение XIV века термин «броня», как и «брони дощатые», постепенно заменяется словом «доспех». В XV веке появляется новый термин для обозначения сделанной из пластинок брони — «панцирь», заимствованный из греческого языка. Все детали панциря изготовлялись ремесленниками-кузнецами.

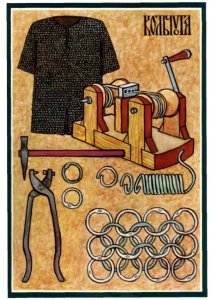

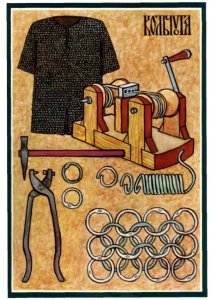

К ольчуга — «кольчатая броня» — делалась из железных колец. Сначала способом протяжки надо было изготовить проволоку. Она надевалась на круглый штифт — оправку, чтобы получилась длинная спираль. Около 600 метров железной проволоки-спирали уходило на одну кольчугу. Эту спираль разрубали по одной стороне. Тогда получались круглые разомкнутые кольца одинакового диаметра. Затем можно было собирать кольчугу. Каждое разомкнутое кольцо соединялось с четырьмя целыми (сваренными) кольцами и склепывалось. Заклепка имела в диаметре около 0,75 мм, и закрепить ее надо было на уже вплетенном в кольчугу кольце. Вес одной кольчуги равнялся примерно 6,5 кг.

ольчуга — «кольчатая броня» — делалась из железных колец. Сначала способом протяжки надо было изготовить проволоку. Она надевалась на круглый штифт — оправку, чтобы получилась длинная спираль. Около 600 метров железной проволоки-спирали уходило на одну кольчугу. Эту спираль разрубали по одной стороне. Тогда получались круглые разомкнутые кольца одинакового диаметра. Затем можно было собирать кольчугу. Каждое разомкнутое кольцо соединялось с четырьмя целыми (сваренными) кольцами и склепывалось. Заклепка имела в диаметре около 0,75 мм, и закрепить ее надо было на уже вплетенном в кольчугу кольце. Вес одной кольчуги равнялся примерно 6,5 кг.

Юмшан - этот вид наборного доспеха, упоминается в 1548 году, распространение получает, очевидно, несколько раньше. Юшман, или юмшан представляет кольчужную рубашку с вплетенным на груди и спине набором горизонтальных пластин. На изготовление юшманов, обычно весивших 12—15 кг, шло около 100 пластин, которые монтировались с небольшим припуском друг на друга. Юшман мог носиться поверх кольчуги, имел полный разрез от шеи до подола, надевался в рукава, как кафтан, застегиваясь застежками — «кюрками» и петлями. Иногда «доски» юшмана наводились золотом или серебром; такой доспех мог стоить очень дорого. Руки воина, одетого в юшман или в другой вид доспеха, предохранялись от локтя до запястья наручами.

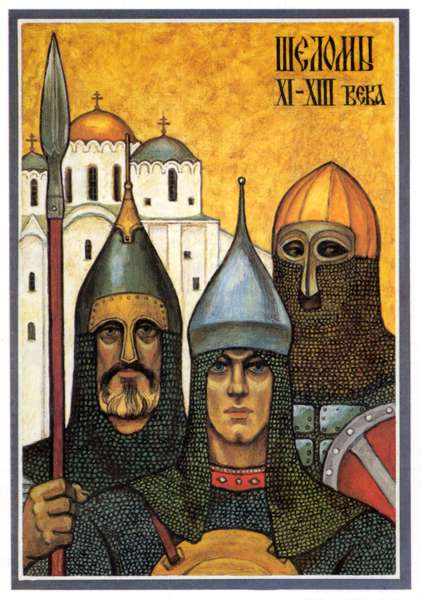

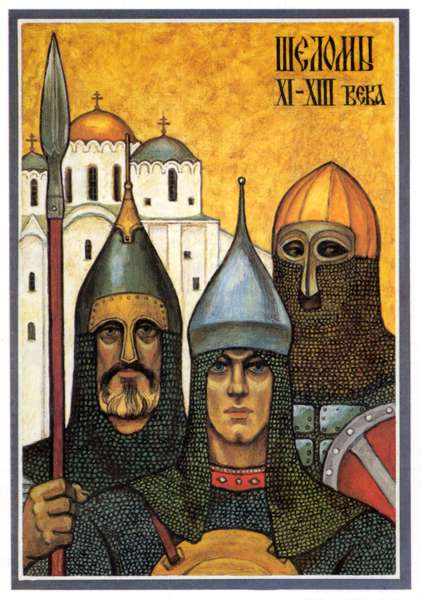

Шеломы.

Шеломы служат для того, чтобы оберегать голову владельца от ран в бою. Для защиты лица от поперечных ударов. Шелом имеет железную полосу - «нос», что проходит через отверстие в козырьке и опускается с помощью шурупца. Иногда вместо «носа» шелом имеет «личину» - железную маску, которая закрывает верхнюю половину лица. Колпак состоит из околыша, остроконечного навершья, на котором находится украшение – репьё или «яблочко».

Шишак отличается от обычного шелома длинным шпилем, которым оканчивается навершье. Иногда к шпилю прикрепляется яловец. Это кусок ткани или кожи в виде флажка.

Глава V. Русские богатыри.

А теперь обратимся к картине А. М. Васнецова «Три богатыря».

Итак, слева-направо на полотне изображены: Добрыня Никитич, Илья Муромец, Алеша Попович.

Мы видим на картин, что Добрыня в правой руке держит меч, а в левой щит. На голове шлем-колпак, а также надежный доспех из крупных металлических пластин. Назвать такой доспех можно как «дощатую бронь», одетую поверх кольчуги, не имевший рукавов и состоявший из двух половин, застёгивавшихся на плечах и с боков, изготовлявшийся из металлических «досок» — пластин, соединённых кольцами.

Илья Муромец — На Илье простая кольчуга и классический русский шлем-шишак. С правой руки Ильи Муромца свисает булава, или боевой (на железной или окованной железом рукоятке) шестопер, за ней виден колчан со стрелами, в левой руке – щит и громадное копьё с ромбовидным наконечником. Одет он в железную кольчугу, на голове шлем. Характерно, что Ильи нет меча, весьма дорогого и элитного предмета вооружения.

Но Илья хорошо владеет и другими видами оружия. Так, Соловья-Разбойника он сбивает с дерева выстрелом из лука:

Да берёт-то он свой тугой лук розрывчатый,

Ён тетивочку шелковенку натягивал,

А он стрелочку калёную накладывал,

То он стрелил в того Соловья-Разбойника...

(«Илья Муромец и Соловей-Разбойник»)

На Алёше мы видим доспех из крупных металлических пластин с кольчужными рукавами и подолом, который можно определить как юшман. а голове Алеши — примерно такой же по форме шлем-шишак. В руках Алеши — лук и колчан со стрелами. Дополняет вооружение Алеши меч, рукоять которого выглядывает справа.

Былинные богатыри воплощают идеал мужественного, бесстрашного, преданного родине и народу человека. Герои сражаются в одиночку против полчищ вражеских сил. В образах богатырей можно видеть профессиональных воинов, т.к. оружие и доспехи соответствуют оружию и доспехам древнерусских дружинников.

Заключение.

История военного оружия Древнерусского государства не могла не отразить в себе всех важнейших этапов в истории того народа, который создал это государство.

Славяне в период становления Древнерусского государства IХ-ХI вв. были достаточно воинственны. Понятия войско и народ являлись тождественными. Не каждый воин на Руси обладал мечом - это было в первую очередь оружие профессионала. Меч первой половины XI века ученые называют шедевром национального ремесла. Он был наиболее мифологизированным оружием - по мнению славян это было живое и разумное существо. У тех, кто носил меч, был совсем другой закон жизни и смерти, особые отношения с богами. Славянские воины были знакомы и с боевыми топорами самого разного образца. Топор был верным спутником воина не только в бою, но и на привале.

В ходе исследования цели работы были достигнуты: я исследовал историю и технологию оружейного дела на Руси; смог доказать, что уровень оружейного ремесла на Руси был очень высок, на мировом рынке русское оружие было конкурентоспособным.

Археологи подчёркивают, что древнерусских мастеров всегда заботила не только практичность изготовленного ими оружия, но и его внешний вид.

Обладать таким оружием могли только сильные, храбрые, смелые воины, какими и были наши предки славяне.

Один из императоров Византии Маврикий писал о славянах: «Они любят свободу, их нельзя склонить к рабству или подчинению. Они легко переносят жар, холод, дождь, наготу; недостаток в пище. Они лучшие воины». (Маврикий. Страгегикон. "Вестник древней истории", 1941, № 1, стр. 256). Я полностью согласен со словами императора, ведь не будь разнообразного оружия высокого уровня у воинов Руси, было бы сложно предположить дальнейшее развитие нашей страны. Воины Древней Руси отстояли независимость своей страны в разных битвах, с разными народами, в разных природных условиях, т.е. доказывали свое воинское мастерство и качество оружия и доспехов на протяжении нескольких веков.

Список литературы.

1. Бабкин М. Русское оружие. М. «Феникс», 1994.

2. Бейхам В. Энциклопедия оружия. СПб, 1995.

3. Военная энциклопедия. М. «Росмэн», 2006.

4. Илья Муромец и Соловей-Разбойник. Былина

5. История русской культуры. М. «Эксмо». 2006.

6. Краснов В., Дайнес В. Русский военно-исторический словарь. М. «Олма-пресс», 2001.

7. Маврикий. Стратегикон. "Вестник древней истории", 1941, № 1

8. Пушкин А.С. Песнь о вещем Олеге.

9. Сиповский В.Д. Родная старина, Нижний Новгород, 1993. (По книге «Родная старина.

Отечественная история в рассказах и картинках с рисунками в тексте (с IX по XVI ст.).

Составил В.Д.Сиповский. С.-Пб.: Издание Д.Полубояринова. 1910).

Интернет-ресурсы

http://www.medieval-wars.com/armory/weapons.html

http://svitoc.ru/index.php?showtopic=681

http://www.vevivi.ru/best/Teoreticheskii-analiz-voennogo-iskusstva-Drevnerusskogo-gosudarstva-v-IX-XI-vekakh-ref185786.html

3

спользовались русскими воинами и специальные метательные топоры, имевшие скругленные формы. Как и мечи, топоры чаще делались из железа, с узкой полосой углеродистой стали на лезвии. За счет своей дешевизны, универсальности, простоты применения и высокого давления, развиваемого на противостоящей удару поверхности, топоры стали фактически народным русским оружием.

спользовались русскими воинами и специальные метательные топоры, имевшие скругленные формы. Как и мечи, топоры чаще делались из железа, с узкой полосой углеродистой стали на лезвии. За счет своей дешевизны, универсальности, простоты применения и высокого давления, развиваемого на противостоящей удару поверхности, топоры стали фактически народным русским оружием.  ораздо более редкой разновидностью топора была секира — более крупный и тяжелый, до 3 кг, а иногда и более, боевой топор. Секира - хотя секира очень древний вид орудия и оружия у славян она засвидетельствована относительно поздно. Первые сообщения о том, что славяне воевали секирами, относятся к 8 веку. Впоследствии она становится очень распространенным видом вооружения, начиная с 8 века часто встречается в археологических находках.

ораздо более редкой разновидностью топора была секира — более крупный и тяжелый, до 3 кг, а иногда и более, боевой топор. Секира - хотя секира очень древний вид орудия и оружия у славян она засвидетельствована относительно поздно. Первые сообщения о том, что славяне воевали секирами, относятся к 8 веку. Впоследствии она становится очень распространенным видом вооружения, начиная с 8 века часто встречается в археологических находках.

етание камней с помощью ручных пращей является древним способом боя, который славяне применяли издавна. Общеславянским названием необходимого для метания приспособления было «порок». Однако изначально это слово появляется как обозначение приспособления, при помощи которого метались большие камни при штурмах укрепленных городов.

етание камней с помощью ручных пращей является древним способом боя, который славяне применяли издавна. Общеславянским названием необходимого для метания приспособления было «порок». Однако изначально это слово появляется как обозначение приспособления, при помощи которого метались большие камни при штурмах укрепленных городов. а территории нашей страны мечи появляются в погребениях древних славян с конца IX века. В IX—XI веках славянские мечи мало чем отличались от мечей Западной Европы. Тем не менее, современные ученые разделяют их на два десятка видов, различающихся в основном формой крестовины и рукояти. Меч применялся и в пехоте и коннице. Представлял собой прямой обоюдоострый клинок с рукоятью, отделенный от клинка перекрестием и оканчивавшейся навершием. В зависимости от формы и длины клинка мечи делились на колющие и режущие. В Древней Руси режущие мечи появились в 9 веке, колющие XIII в. Они изготавливались в основном русскими мастерами, отличались высоким качеством стали. В начале XVI в. в связи с распространением огнестрельного оружия меч в пехоте вышел из употребления, а в коннице был заменен саблей или палашом.

а территории нашей страны мечи появляются в погребениях древних славян с конца IX века. В IX—XI веках славянские мечи мало чем отличались от мечей Западной Европы. Тем не менее, современные ученые разделяют их на два десятка видов, различающихся в основном формой крестовины и рукояти. Меч применялся и в пехоте и коннице. Представлял собой прямой обоюдоострый клинок с рукоятью, отделенный от клинка перекрестием и оканчивавшейся навершием. В зависимости от формы и длины клинка мечи делились на колющие и режущие. В Древней Руси режущие мечи появились в 9 веке, колющие XIII в. Они изготавливались в основном русскими мастерами, отличались высоким качеством стали. В начале XVI в. в связи с распространением огнестрельного оружия меч в пехоте вышел из употребления, а в коннице был заменен саблей или палашом. учное оружие конного воина подобно мечу, но почти вдвое длиннее его, иногда с елманью (расширение в так называемой «слабой части клинка», в верхней трети клинка) от острия на конце. Палаши делались из булата и стали, носились в ножнах. Привешивались к поясу или к седлу с левой стороны.

учное оружие конного воина подобно мечу, но почти вдвое длиннее его, иногда с елманью (расширение в так называемой «слабой части клинка», в верхней трети клинка) от острия на конце. Палаши делались из булата и стали, носились в ножнах. Привешивались к поясу или к седлу с левой стороны. ревковое колюще-рубящее оружие в виде длинного копья с насаженным у основания его наконечника топором или секирой. В России находилась на вооружении стражи, телохранителей.

ревковое колюще-рубящее оружие в виде длинного копья с насаженным у основания его наконечника топором или секирой. В России находилась на вооружении стражи, телохранителей. асапожные. Поясные ножи были короткие с двумя лезвиями, подсайдачные – длинее и шире с одним лезвием к концу несколько выгнутым, засапожные – из кривого шляка. Шляки украшались долами, доликами и каймицами, черены делались прямые и складные. При недостатке мечей славяне сражались большими ножами. В «Слове о полку Игореве»: «Тии бо без щитов с засапожники кликом побеждают, звонячи в прадеднюю славу». («История русской культуры», стр.258).

асапожные. Поясные ножи были короткие с двумя лезвиями, подсайдачные – длинее и шире с одним лезвием к концу несколько выгнутым, засапожные – из кривого шляка. Шляки украшались долами, доликами и каймицами, черены делались прямые и складные. При недостатке мечей славяне сражались большими ножами. В «Слове о полку Игореве»: «Тии бо без щитов с засапожники кликом побеждают, звонячи в прадеднюю славу». («История русской культуры», стр.258). .5 Кинжал.

.5 Кинжал.  рони, сделанные из пластин, в отличие от «кольчужных» назывались «дощатыми», поскольку пластинки их напоминали выпуклые дощечки. В течение XIV века термин «броня», как и «брони дощатые», постепенно заменяется словом «доспех». В XV веке появляется новый термин для обозначения сделанной из пластинок брони — «панцирь», заимствованный из греческого языка. Все детали панциря изготовлялись ремесленниками-кузнецами.

рони, сделанные из пластин, в отличие от «кольчужных» назывались «дощатыми», поскольку пластинки их напоминали выпуклые дощечки. В течение XIV века термин «броня», как и «брони дощатые», постепенно заменяется словом «доспех». В XV веке появляется новый термин для обозначения сделанной из пластинок брони — «панцирь», заимствованный из греческого языка. Все детали панциря изготовлялись ремесленниками-кузнецами.  ольчуга — «кольчатая броня» — делалась из железных колец. Сначала способом протяжки надо было изготовить проволоку. Она надевалась на круглый штифт — оправку, чтобы получилась длинная спираль. Около 600 метров железной проволоки-спирали уходило на одну кольчугу. Эту спираль разрубали по одной стороне. Тогда получались круглые разомкнутые кольца одинакового диаметра. Затем можно было собирать кольчугу. Каждое разомкнутое кольцо соединялось с четырьмя целыми (сваренными) кольцами и склепывалось. Заклепка имела в диаметре около 0,75 мм, и закрепить ее надо было на уже вплетенном в кольчугу кольце. Вес одной кольчуги равнялся примерно 6,5 кг.

ольчуга — «кольчатая броня» — делалась из железных колец. Сначала способом протяжки надо было изготовить проволоку. Она надевалась на круглый штифт — оправку, чтобы получилась длинная спираль. Около 600 метров железной проволоки-спирали уходило на одну кольчугу. Эту спираль разрубали по одной стороне. Тогда получались круглые разомкнутые кольца одинакового диаметра. Затем можно было собирать кольчугу. Каждое разомкнутое кольцо соединялось с четырьмя целыми (сваренными) кольцами и склепывалось. Заклепка имела в диаметре около 0,75 мм, и закрепить ее надо было на уже вплетенном в кольчугу кольце. Вес одной кольчуги равнялся примерно 6,5 кг.