Основные положения работы Т.А. Ладыженской «Устная речь как средство и предмет обучения»

Русский литературный язык существует в устной и письменной форме.

Когда в методике говорят об устной (письменной) речи, то подразумевают: а) сам процесс создания устных (письменных) высказываний; б) результат этого процесса, продукт речевой деятельности – устные (письменные) высказывания, устные (письменные) речевые произведения.

ФОРМЫ ЯЗЫКА

Между устной и письменной речью имеется много общего.

Органическая связь между устной и письменной речью объясняется психологами тем, что в основе обеих форм речи лежит внутренняя речь, в которой начинает формироваться мысль.

Устная (говоримая) речь рассчитана на смысловое восприятие создаваемой в момент говорения произносимой речи.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ

Вопросы смыслового восприятия речи вообще (в том числе и устной) изучены в методике РЯ как

родного недостаточно; проблемы обучения смысловому восприятию устной речи совсем или почти совсем не исследованы, что отрицательным образом отражается на практике обучения.

Различия устной и письменной речи психолого-ситуативного характера можно представить в следующей сопоставительной таблице:

Устная речь

Письменная речь

1. Говорящий и слушающий не только слышат, но часто и видят друг друга.

Пишущий не видит и не слышит того, кому предназначена его речь, он может лишь мысленно представлять себе – более или менее конкретно – будущего читателя.

2. Во многих случаях зависит от реакции слушателей, может изменяться в зависимости от этой реакции.

Не зависит от реакции адресата.

3. Рассчитана на слуховое восприятие. Устное высказывание может быть буквально воспроизведено только при наличии специальных технических устройств.

Рассчитана на зрительное восприятие. Читатель может повторно перечитывать написанное столько раз, сколько ему это потребуется.

4. Говорящий говорит набело, исправляя по ходу изложения лишь то, что сумеет заметить в процессе речи.

Пишущий может неоднократно возвращаться к написанному, совершенствовать его многократно.

Избыточность и лаконизм

ОСОБЕННОСТИ УСТНОЙ РЕЧИ

Прерывистость

СТРОЙ УСТНОЙ РЕЧИ

Общие закономерности устной формы литературного языка:

- Особенности словорасположения, порядка слов

- Тенденция к расчленению высказывания

- Повторение предлога перед постпозитивным определением

- Недословный характер воспроизведения прямой речи, при котором сохраняется лишь употребление формы лица.

РАЗНОВИДНОСТИ УСТНОЙ РЕЧИ

Существуют две разновидности устной речи по количеству лиц, производящих речь, – монолог и диалог , или монологическая и диалогическая разновидность речи. Иногда выделяют и полилог – это обмен высказываниями, разговор нескольких лиц.

Монологу, как и диалогу, присущи свои психолого-ситуативные и языковые особенности. В отличие от диалога, при монологе реакция слушателей угадывается, высказывание более развернуто, больше ощущается момент сознательного выбора выражений, меньшую роль играют мимика и жесты.

Монолог

Учитель русского языка

Вступительное слово перед изучением раздела (темы). Образец ответа (при разборе, проверке домашнего задания, при закреплении). Подведение итогов (обобщение). Анализ устных ответов (для оценки). Анализ письменных изложений и сочинений.

Ученик

Развернутые ответы по предмету. Пересказ текста неучебного характера. Анализ и мотивированная оценка высказываний товарищей, Устные высказывания на темы, не связанные с изучением предмета

Диалог

Учитель / / Ученик

Беседа при объяснении нового материала (эвристическая беседа, беседа с постановкой проблемных вопросов и т. .д.) Фронтальный опрос (при проверке домашнего задания и при закреплении). Обсуждение устных ответов, сообщений и докладов учащихся, результатов взаимопроверки и т. д.

В целом монологические высказывания звучат на уроках русского языка меньше, чем диалогические; сообщения учителя не занимают более 6–7 минут даже в старших классах, что объясняется спецификой предмета «Русский язык», для которого характерны большая насыщенность абстрактными понятиями, с одной стороны, и практическая направленность, с другой стороны.

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ РАЗНОВИДНОСТИ РЕЧИ

Между устной (как и письменной) формой языка и его стилями существуют сложные взаимодействия.

Каждый из функциональных стилей употребляется и в устной, и в письменной речи. Однако некоторые стили реализуются преимущественно в определенной форме языка (речи). Так, например, разговорный стиль чаще всего связан с устной формой языка.

В публицистическом стиле имеются особенности, идущие oт обеих форм речи. Так, для ораторской речи, которая функционирует в устной форме, характерна сознательная установка на средства выражения (например, на употребление различных фигур), что типично для книжных стилей письменной речи

Научный стиль также может реализоваться в устной речи, например в докладе на научную тему, и в письменной форме речи в научной статье.

Многие книжные стили языка (официально-деловой, научный), возникшие в связи с письменностью и развивающиеся в письменной форме, сейчас функционируют и в устной форме.

Школьникам большое внимание следует обратить на те разновидности устной речи, которыми они владеют недостаточно. Это прежде всего книжные стили (публицистический, научный), а также разговорный стиль «непринужденного устного рассказа» (по выражению Н. Ю. Шведовой), стиль дискуссий на морально-этические темы.

На первое место во взаимодействии учителя и ученика выступает тот стиль, с помощью которого учитель передает знания, формирует умения и навыки, так как эта дидактическая задача является одной из основных для преподавателя.

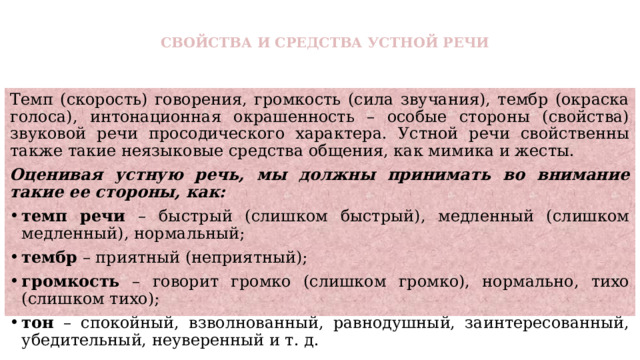

СВОЙСТВА И СРЕДСТВА УСТНОЙ РЕЧИ

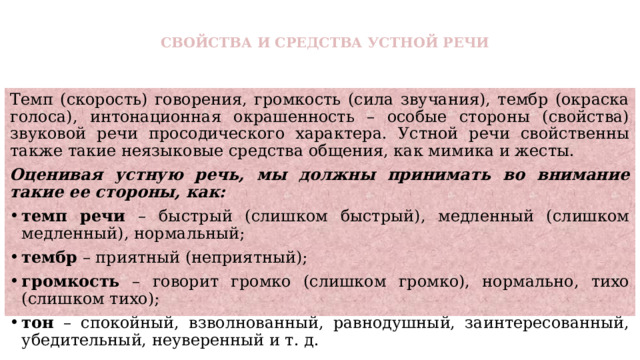

Темп (скорость) говорения, громкость (сила звучания), тембр (окраска голоса), интонационная окрашенность – особые стороны (свойства) звуковой речи просодического характера. Устной речи свойственны также такие неязыковые средства общения, как мимика и жесты.

Оценивая устную речь, мы должны принимать во внимание такие ее стороны, как:

- темп речи – быстрый (слишком быстрый), медленный (слишком медленный), нормальный;

- тембр – приятный (неприятный);

- громкость – говорит громко (слишком громко), нормально, тихо (слишком тихо);

- тон – спокойный, взволнованный, равнодушный, заинтересованный, убедительный, неуверенный и т. д.

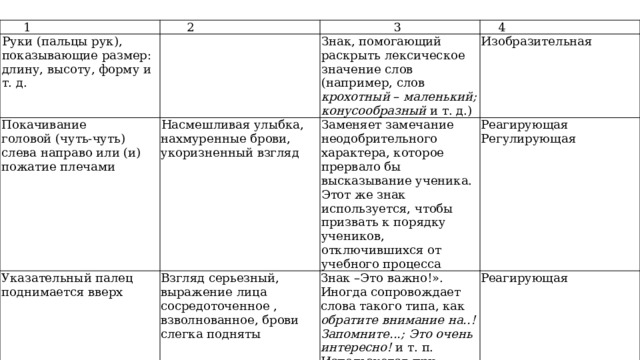

ЯЗЫК ВНЕШНЕГО ВИДА

Жесты Телодвижения

Мимика

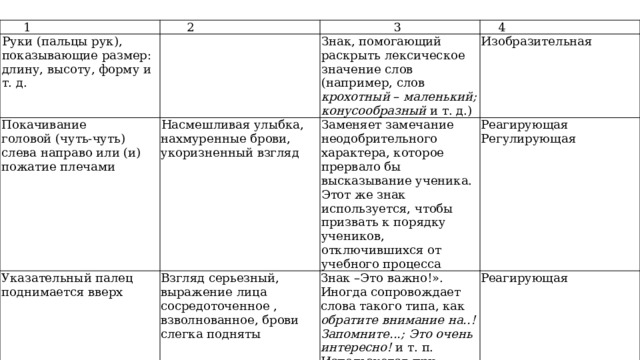

1

Значение

Два пальца (или один) на сомкнутых губах

2

Функция

Движение руки (иногда – рук) снизу вверх (обычно ладонями вверх)

Взгляд неодобрения, осуждения, недоумения, выжидания. Направлен на ученика или на класс

3

4

Требование тишины, внимания. Жест и мимика (или только жест) заменяют слова Тише! Слушай внимательно, Не разговаривать! и т. д.

Взгляд целенаправлен так, что ясно, к кому относится это движение. Выражение лица меняется в зависимости от ситуации

Движение руки снизу вверх

Регулирующая (поведение учеников)

Знак «встать», чтобы ответить на поставленный вопрос (заменяет высказывание типа Отвечай, М.! Что ты думаешь, В.? и т. д.). Иногда это движение сопровождается словами, дублирующими знак, что далеко не всегда оправдано. Этот же жест используется при приветствии

Взгляд неудовольствия, неодобрения направлен на одного из учащихся

Указательная

Знак «встать» относится к ученику, который невнимательно слушает ответ товарища

Регулирующая

1

2

Руки (пальцы рук), показывающие размер: длину, высоту, форму и т. д.

3

Покачивание

4

Указательный палец поднимается вверх

Насмешливая улыбка, нахмуренные брови, укоризненный взгляд

головой (чуть-чуть) слева направо или (и) пожатие плечами

Знак, помогающий раскрыть лексическое значение слов (например, слов крохотный – маленький; конусообразный и т. д.)

Изобразительная

Заменяет замечание неодобрительного характера, которое прервало бы высказывание ученика. Этот же знак используется, чтобы призвать к порядку учеников, отключившихся от учебного процесса

Взгляд серьезный, выражение лица сосредоточенное , взволнованное, брови слегка подняты

Реагирующая

Знак –Это важно!». Иногда сопровождает слова такого типа, как обратите внимание на..! Запомните...; Это очень интересно! и т. п. Используется при объяснении нового материала или во время ответа, сообщения, доклада ученика

Регулирующая

Реагирующая

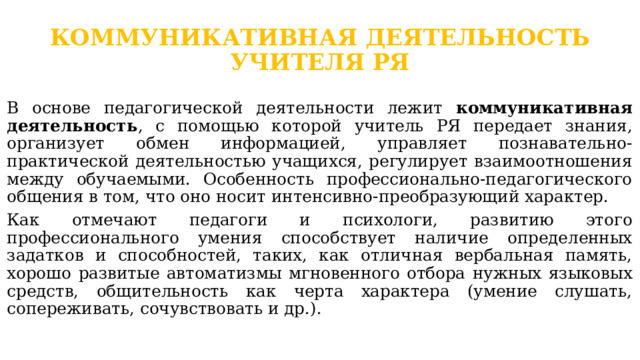

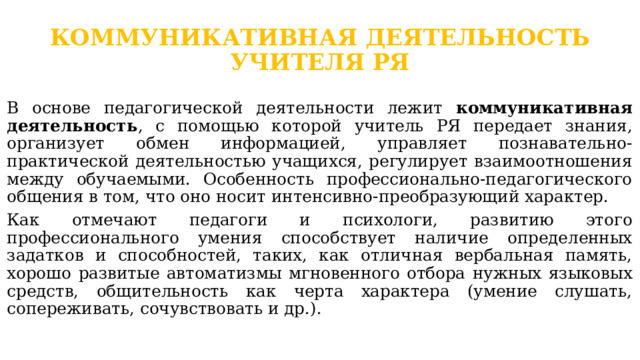

КОММУНИКАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ РЯ

В основе педагогической деятельности лежит коммуникативная деятельность , с помощью которой учитель РЯ передает знания, организует обмен информацией, управляет познавательно-практической деятельностью учащихся, регулирует взаимоотношения между обучаемыми. Особенность профессионально-педагогического общения в том, что оно носит интенсивно-преобразующий характер.

Как отмечают педагоги и психологи, развитию этого профессионального умения способствует наличие определенных задатков и способностей, таких, как отличная вербальная память, хорошо развитые автоматизмы мгновенного отбора нужных языковых средств, общительность как черта характера (умение слушать, сопереживать, сочувствовать и др.).

Студент, овладевающий специальностью учителя русского языка и литературы, должен целенаправленно развивать в себе умение «публично мыслить», т. е. выступать публично, и умение организовывать общение. Развитию этих коммуникативных задатков, способностей и умений служит введенная в пединститутах общественно-политическая практика и непрерывная педагогическая практика на I–III курсах.

КАЧЕСТВА РЕЧИ

Правильность и чистота речи. Правильность – это соответствие речи нормам литературного языка.

Уместность, коммуникативная целесообразность речи учителя предполагает умение учитывать ситуацию общения и выбирать оптимальные для конкретных задач и обстоятельств вербальные и невербальные средства общения.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СТИЛИ ОБЩЕНИЯ

Психологи (например, А. С. Золотнякова, В. А. Кан-Калик) выделяют следующие типичные стили общения педагогического характера, суть которых отражается в их наименованиях:

- общение-устрашение (когда авторитет учителя держится на страхе, который он внушает своим учащимся);

- общение-заигрывание (при котором учитель стремится понравиться, «снимая» между собой и детьми необходимую дистанцию);

- общение с четко выраженной дистанцией (в этом случае дети очень отдаляются от учителя, не раскрывают себя, что отрицательным образом отражается в их высказываниях на свободные темы);

- общение дружеского расположения , когда между учителем и учениками устанавливаются дружеские отношения (вспомним учительницу литературы из кинофильма «Ключ без права передачи»);

- общение совместной увлеченности познавательной деятельностью.

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Чтобы объяснить ученикам, как следует выполнять упражнение, что и как нужно оформлять в письменной работе, как следует объяснять применение правила, комментировать написанное, отвечать, учитель использует способ показа различных образцов – устных ответов, тем самым предупреждается ненужный диалог, «выспрашивание» деталей, что позволяет формировать монологическую разновидность речи учащихся.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КЛАССУ И ЗНАКОМСТВО С НИМ

Ситуация знакомства учителя РЯ с новым классом в начале учебного года достаточно частотна. Нужно представиться и познакомиться с классом – это основная задача начального этапа урока. Конечно, «как начинать разговор – надо каждый раз решать самому, в зависимости от многих обстоятельств, которые иногда приходится взвешивать и оценивать за считанные секунды»,– пишет Д. Б. Кабалевский.

Прежде всего учитываем психологию восприятия нового учителя: «В первый раз неизбежно предстать перед своими слушателями (в нашем случае – учениками четвертого класса) как неизвестный им человек, которого они сперва обязательно будут внимательно разглядывать, изучать его рост, прическу, одежду, всю фигуру, будут прислушиваться не столько к тому, что он им говорит, сколько к тому, как звучит его голос, какова его манера разговаривать. Следовательно, надо продумать свой костюм, прическу и главное – что и как сказать детям».

Анализ показывает, что рассматриваемый момент общения может включать в разной последовательности и в разных сочетаниях различные смысловые компоненты.

Рассмотрим их.

Приветствие. Например: «Здравствуйте, ребята!», «Добрый день, ребята!», «Здравствуйте, дорогие четвероклассники (мальчики и девочки)!»

С особой осторожностью следует молодому учителю употреблять обращение дети, так как четвероклассники не считают себя детьми, что вполне понятно: они проучились уже три года в школе.

Представление. Например:

«Меня зовут... Я буду преподавать у вас русский язык и литературу»; «Давайте познакомимся: меня зовут... Я буду учить вас русскому языку и литературе.

...А сейчас откройте ваши дневники и запишите мою фамилию, имя, отчество (я записываю на доске). Я только в этом году закончила МГПИ им. В. И. Ленина, но я надеюсь, что вы меня не подведете...»

Поздравление с новым учебным годом и пожелания.

Если поздравление и пожелания будут выражены стандартно (например: «Поздравляю (разрешите поздравить) вас с новым учебным годом! Желаю успехов в учебе»), можно совсем отказаться от этих компонентов высказываний. Лучше найти свои слова, попытаться заговорить с детьми уже здесь своим языком, например: «Поздравляю вас: вот и стали вы на год взрослей и начинаете учиться в средних классах школы»; «Поздравляю вас с переходом на следующую ступеньку обучения.

Знакомство с классом. Например;

«Мне очень хочется побыстрей вас узнать. Я думаю, что через неделю я всех вас буду знать по фамилии. А пока у меня к вам просьба: напишите о том событии, которое произошло с вами этим летом или о каком-нибудь случае, который вам запомнился...»

«Познакомлюсь я с вами в процессе работы и уже сегодня на уроке, когда вы будете отвечать на мои вопросы...»

«Я уже немного знаю вас, так как говорила с вашей учительницей. Она мне сказала, что очень любит ваш класс, потому что вы веселые ребята и вместе с тем умеете работать».

«Есть ли среди вас ребята, которые первый раз пришли в этот класс? Как тебя зовут? Мы с Сережей пока в одинаковом положении: еще никого не знаем. Я не буду читать фамилии по списку. Когда вы будете отвечать, называйте себя, а я постараюсь запомнить».

Призывы, требования. Их тон, характер сугубо индивидуальны. Например:

«У меня такая особенность, ребята. Первое – не могу работать в шуме. Второе – не люблю делать замечаний, особенно дважды. Третье – люблю ставить «пятерки», но, конечно, заслуженные».

Характеристика и задачи предмета. В данном случае также важно не употреблять общих фраз, говорить просто, но заинтересованно.

«До этого вы учились чтению и письму, и всем понятно, зачем. А зачем специально изучать язык, на котором все мы умеем говорить и даже писать? Как вы думаете?»