© 2025 43 0

СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Основы экономики Учебно-методическое пособие для аудиторной и внеаудиторной работы студентов по дисциплине "Основы экономики"

Данное пособие предназначено для организации самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы студентов на занятиях по дисциплине "Основы экономики".

Просмотр содержимого документа

«Основы экономики Учебно-методическое пособие для аудиторной и внеаудиторной работы студентов по дисциплине "Основы экономики"»

ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж"

Основы экономики

Учебно-методическое пособие

для аудиторной и внеаудиторной работы студентов

по дисциплине "Основы экономики"

Специальности:

34.02.01 Сестринское дело

31.02.02 Акушерское дело

31.02.01 Лечебное дело

Волгоград, 2023

Основы экономики. Учебно-методическое пособие для аудиторной и внеаудиторной работы студентов по дисциплине "Основы экономики" / Сост. Е.А. Мозгунова, ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж", 2023.

Рассмотрено на заседании Утверждено

УМО № 1 на заседании научно-методического совета

Протокол № 10 от 08.06.2023г. ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж"

Протокол №

Председатель:

Мозгунова Е.А.

Заместитель председателя:

Начальник научно – методического отдела

Черненко М.В.

Рецензенты:

Зверева Г.Н.., кандидат экономических наук, доцент кафедры "Менеджмент и логистика в АПК" ФГБОУ ВО "Волгоградский государственный аграрный университет"

Нилова Л.Г, преподаватель высшей квалификационной категории, ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж"

Данное пособие предназначено для организации самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы студентов на занятиях по дисциплине "Основы экономики".

Компьютерный набор: Мозгунова Е.А.

Коррекция и техническая редакция: Чудина Т.Н., научно – методический отдел

Введение

Учебно-методическое пособие по дисциплине "Основы экономики" подготовлено в соответствии с требованиями ФГОС СПО и предназначено для использования в образовательном процессе для студентов, обучающихся по специальностям: Акушерское дело, Сестринское дело, Лечебное дело.

Пособие направлено на организацию самостоятельной работы студентов во время аудиторной и внеаудиторной работы.

Данное пособие может помочь в усвоении, а также в закреплении знаний, получаемых на занятиях, развитии интереса к дисциплине "Основы экономики", формировании навыков и умений самостоятельной учебно-познавательной деятельности.

В пособии представлен теоретический материал, контрольные вопросы и задания. Материал по темам составлен таким образом, чтобы помочь обучающимся в усвоении и закреплении знаний, полученных во время выполнения аудиторной работы. Таким образом, это позволит сформировать навыки и умения самостоятельной учебно-познавательной деятельности.

Теоретический материал и задания соответствуют содержанию тематических разделов учебной программы дисциплины "Основы экономики".

Работа с материалами учебно-методического пособия способствует формированию следующих общих компетенций:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение квалификации.

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу и человеку.

Оглавление

Тема: Предмет экономики. Базовые экономические понятия С.5

Тема: Основные субъекты макроэкономики С. 11

Тема: Доходы населения С.14

Тема: Спрос и предложение. Механизм ценообразования С.18

Тема: Структура экономики страны С.24

Тема: Финансовая система С.27

Тема: Банковская система С.38

Тема: Налоговая система С.41

Тема: Экономический рост, его эффективность и основные проблемы С.44

Тема: Мировая экономика С.50

Список используемой литературы C.56

Тема: Предмет экономики. Базовые экономические понятия

1. Экономика и ее предмет.

2. Потребности человека и их роль в развитии производства материальных благ. Понятие блага.

3. Понятие производства. Ресурсы и факторы производства.

4. Проблема выбора в экономике.

5. Собственность.

1. Понятие «экономика» происходит от греческого слово «oikonomia», которое переводится как домоводство, управление домашним хозяйством.

В современном языке словом экономика называют и сферу жизни общества и науку, изучающую ее. В дальнейшем понятием экономика мы будем называть деятельность людей, связанную с обеспечением материальных условий жизни общества.

Для определения предмета экономической теории необходимо понять, что пробуждает людей заниматься хозяйственной деятельностью. Основным стимулом любой деятельности, в том числе экономической, является стремление людей удовлетворить свои потребности. Потребности людей – основной двигатель цивилизации. Потребность – это нужда в чем-либо необходимом для поддержания жизнедеятельности, развития личности и общества в целом. Историю экономической цивилизации можно представить как процесс формирования и реализации индивидуальных и общественных потребностей. В процессе удовлетворения потребностей формируются новые. Человек прошел все этапы – от примитивного потребления ресурсов природы до рационального освоения и использования природных, человеческих и произведенных человеком ресурсов. В науке существуют различные классификации потребностей. Наиболее распространенная из них делит потребности на материальные, духовные и социальные. Средства, с помощью которых удовлетворяются потребности, называются благами.

Человеческие потребности безграничны, а возможности, ресурсы для их удовлетворения ограничены. Таким образом, предметом экономической теории является поиск путей эффективного использования ограниченных ресурсов в производстве материальных благ для максимального удовлетворения потребностей людей. Данная проблема решается экономическими субъектами на всех уровнях: ее решает каждая семья, она является ключевой для бюджетов всех уровней – отдельного предприятия, города, области, государства.

Если попытаться проанализировать все вопросы, которые человечество решает в сфере экономики, то их можно свести к трем основным:

1. Что производить? То есть, что из товаров и услуг необходимо произведено и в каком количестве. Общество в целом не может получить все и немедленно. Поэтому оно должно определиться, что хотело бы иметь немедленно, с получением чего можно подождать, а от чего нужно вовсе отказаться.

2. Как производить? Существуют различные варианты производства всего набора благ, а также каждого блага в отдельности. Кем, из каких ресурсов, с помощью какой технологии они должны быть произведены, при какой организации национального хозяйства?

3. Для кого производить? Кто получит эти товары, кто сможет потребить, кому они нужны – богатым или бедным, представителям какого возраста, социального слоя, пола, с какими интересами, предпочтениями и т.д.

2. Материальные потребности можно назвать экономическими потребностями. Они выражаются в том, что мы хотим различных экономических благ. В свою очередь, экономические блага — это материальные и нематериальные предметы, точнее, свойства этих предметов, способные удовлетворять экономические потребности. Экономические потребности — одна из основополагающих категорий в экономической теории.

На заре человечества люди удовлетворяли экономические потребности за счет готовых благ природы. В дальнейшем абсолютное большинство потребностей стало удовлетворяться за счет производства благ. В рыночной экономике, где экономические блага продаются и покупаются, их называют товарами и услугами (часто просто товарами, продуктами, продукцией).

Человечество устроено так, что его экономические потребности обычно превышают возможности производства благ. Говорят даже о законе (принципе) возвышения потребностей, который означает, что потребности растут быстрее производства благ. Во многом это происходит потому, что по мере удовлетворения одних потребностей у нас тут же возникают другие.

Экономические блага ограниченны (редки). Это ограничение связано с тем, что производство экономических благ сталкивается с ограниченностью запасов многих природных ресурсов, частой нехваткой рабочей силы (особенно квалифицированной) и др. Говоря по-другому, производство экономических благ отстает от экономических потребностей из-за ограниченности экономических ресурсов.

Экономические блага — это результаты экономической деятельности, которые можно получить в ограниченном количестве по сравнению с потребностями.

Экономические блага включают в себя две категории: товары и услуги.

Основной круг потребностей людей удовлетворяется за счет экономических благ, т.е. тех благ, объем которых:

недостаточен для удовлетворения потребностей людей в полной мере;

может быть увеличен лишь путем дополнительных затрат;

приходится тем или иным способом распределять.

С точки зрения потребления благ их подразделяют на потребительские и производственные. Иногда они называются предметами потребления и средствами производства. Потребительские блага предназначены для непосредственного удовлетворения человеческих потребностей. Это те самые конечные товары и услуги, которые необходимы людям. Производственные блага — это используемые в процессе производства ресурсы (станки, механизмы, машины, оборудование, здания, земля, профессиональные навыки (квалификация).

Материальные и нематериальные благаС точки зрения вещественного содержания, экономические блага делятся на материальные и нематериальные. Материальные блага можно осязать. Это вещи, которые могут накапливаться и храниться длительное время.

Исходя из срока использования, различают материальные блага длительного, текущего и разового пользования.

Нематериальные блага представлены услугами, а также такими условиями жизни, как здоровье, способности человека, деловые качества, профессиональное мастерство. В отличие от материальных благ, услуги — специфический продукт труда, который может не приобретать вещественной формы и стоимость которого заключается в полезном эффекте живого труда.

Полезный эффект услуг не существует отдельно от его производства, что и определяет принципиальное отличие услуги от вещественного продукта. Услуги невозможно накопить, а процесс их производства и потребления совпадает во времени. Однако результаты от потребления предоставляемых услуг могут быть и материальными.

Существует множество видов услуг, которые делятся условно на:

Коммуникационные — услуги транспорта, связи.

Распределительные — торговля, сбыт, складское хозяйство.

Деловые — финансовые, страховые услуги, услуги аудита, лизинга, маркетинга.

Социальные — образование, здравоохранение, искусство, культура, социальное обеспечение.

Общественные — услуги органов государственной власти (обеспечение стабильности в обществе) и другие.

3. Производство – деятельность по использованию факторов производства с целью достижения наилучшего результата.

Производством называется процесс обработки человеком природных ресурсов с целью получения потребительских благ. Современное производство (в целом) есть процесс воздействия человека на вещество природы (предмет труда) с помощью орудий труда с целью создания благ, удовлетворяющих потребности отдельных потребителей и общества в целом. В производстве важно именно триединство вещества природы, человеческого труда и орудий труда. Современное производство невозможно без любой из этих компонент.

Производство в целом (общественное производство) является сложной самовоспроизводящейся, саморегулирующейся и развивающейся системой, направленной на удовлетворение потребностей. При этом сигналы о появлении или изменении потребностей общества поступают в производственную систему либо через рыночный механизм, либо через государство.

В процессе создания благ и услуг используются определенные ресурсы.

Ресурсы производства – это совокупность тех природных, социальных и духовных сил, которые могут быть использованы в процессе создания товаров, услуг и иных ценностей.

В экономической теории ресурсы принято делить на 4 группы:

1. Природные ресурсы – потенциально пригодные для применения в производстве естественные силы и вещества, среди которых различают «неисчерпаемые» и «исчерпаемые» (а в последних – «возобновляемые» и «невозобновляемые»).

2. Материальные ресурсы – все созданные человеком («рукотворные») средства производства, которые сами являются результатом производства.

3. Трудовые ресурсы – все трудоспособное население. (Его в «ресурсном» аспекте обычно оценивают по трем параметрам: социально-демографическому, профессионально-квалификационному и культурно-образовательному.)

4. Финансовые ресурсы – денежные средства, которые общество в состоянии выделить на организацию производства.

Значимость отдельных видов ресурсов изменялась по мере перехода доиндустриальной к индустриальной, и от нее – к постиндустриальной технологии. В доиндустриальном обществе приоритет принадлежал природным и трудовым ресурсам, в индустриальном – материальным, в постиндустриальном – интеллектуальным и информационным.

Факторы производства – это уже реально вовлеченные в процесс производства ресурсы. (Таким образом, "ресурсы" – понятие более широкое, чем "факторы").

В экономической теории выделяют следующие основные факторы производства:

1. "Земля" - в широком смысле означает все используемые в производстве естественные ресурсы.

2. "Капитал" - вовлеченные в процесс производства материальные и финансовые ресурсы.

3. "Труд" - та часть общества, которая непосредственно занята в процессе производства.

4. "Предпринимательство" - деятельность, главной целью которой является организация доходного производства. Данная деятельность требует способности к организации производства, умения ориентироваться в рыночной конъюктуре и риска.

5. Дополнительный фактор – "информация". Информационный фактор производства приобретает в современной экономике все большее и большее значение.

В отличие от ресурсов, факторы становятся таковыми только в рамках взаимодействия; поэтому производство всегда есть взаимодействующее единство его факторов. Производство есть взаимодействие его факторов. Каждый фактор представлен его собственником, следовательно, производство приобретает общественный характер, становится социальным процессом.

4. Итак, ресурсы ограничены, потребности бесконечны. Поэтому общество должно выбирать, как использовать эти ограниченные ресурсы, на производство каких товаров и услуг направить. Эту задачу вынуждено решать любое общество Любое общество всегда действует в условиях дефицита ресурсов.

Недостаток ресурсов породил прогресс науки и техники, позволивший резко увеличить объемы производства материальных благ и создать их новые виды. И все же достигнутый уровень развития науки и техники еще не позволяет человечеству удовлетворять все потребности всех людей в полном объеме. Вот почему с древнейших времен в жизнь людей вошла фундаментальная проблема выбора.

Существование этой проблемы вызвано двумя моментами:

Во-первых, потребности человека можно удовлетворить множеством самых различных способов,

Во-вторых, любой вид ресурсов можно использовать множеством различных способов.

В связи с этим появляется понятие «цена выбора» - можно также сказать: «цена упущенных возможностей», или «альтернативная стоимость» или «вмененные издержки».

Цена выбора – это жизненные блага или доходы, которых мы лишаемся, когда выбираем иной вариант своих действий, нежели тот, который мог принести нам эти блага и доходы.

Производственные возможности общества могут быть изображены графически. Кривая производственных возможностей показывает максимальное количество двух товаров, которое может произвести общество при заданных ресурсах.

Общество не может вырваться за границу своих производственных возможностей при заданном количестве ресурсов и соответствующей технологии, то есть при увеличении производства одного товара всегда будет происходить уменьшение производства другого, так как ресурсы будут отвлекаться на производство первого товара. Альтернативная стоимость – это «пожертвованное» количество товара при переходе к производству другого товара.

5. Собственность – отношения между людьми по поводу владения, пользования и распоряжения определенными благами, услугами, деньгами. Понятие собственности в экономической теории – это исторически сложившиеся отношения распределения и присвоения, которые заключаются в том, что субъект собственности (человек или группа лиц) обладает правами на распоряжение и использование объекта собственности (имущество). Собственность вообще – это такие отношения между людьми, которые определяют, кому принадлежат те или иные вещи.

В экономике ключевое значение имеют отношения собственности на средства производства (на землю, производственные здания, сооружения, оборудование и т.п.).

В структуре отношений собственности имеется несколько составляющих:

1. Отношения присвоения средств производства. Они включают в себя права владеть, пользоваться, распоряжаться имуществом.

2. Отношения хозяйственного использования средств производства возникают тогда, когда собственник данных средств сам их не применяет, а, например, сдает в аренду, т.е. во временное владение и пользование другим лицам или организациям (оставляя при этом право распоряжения ими за собой).

3. Отношения экономической реализации собственности проявляются, когда используемые средства производства приносят их собственнику доход – прибыль, налог, арендную плату или др.

Типы собственности (по субъектам собственности):

1. Частная. Также называют индивидуальная, выражается в двух формах – личная и частная. Личная – используется с целью удовлетворения его личных потребностей. Когда используется для удовлетворения общественных потребностей, для получения дохода – частная.

2. Общая, или коллективная. Ее основные формы: государственная (федеральная собственность, собственность субъектов Федерации, муниципальная собственность); коллективная – колхозно-кооперативная.

3. Смешанная – акционерная, собственность товарищества, ООО.

Виды собственности (по объектам):

1. Вещественная собственность – на материальные объекты (средства производства и предметы потребления – предприятия, денежные ресурсы, жилые дома и т.п.).

2. Интеллектуальная собственность – на духовные объекты (идеи, знания, открытия, информацию, проекты, литературные, музыкальные и другие произведения и пр.)

3. Собственность на управление – на руководство общественной жизнью (на власть – управление госчиновников).

Контрольные вопросы и задания

1. Какая проблема выступает в качестве предмета экономической теории?

2. Какими ресурсами производства обладает общество?

2. Чем отличаются ресурсы от факторов производства? Сопоставьте ресурсы и факторы и определите, какими факторами становятся различные производственные ресурсы.

4. В чем состоит проблема выбора в экономике? Что такое цена выбора? Какими другими понятиями в экономике также обозначается это экономическое явление?

5. Что включают в себя отношения собственности? Какие существуют типы собственности?

6. Выполните задания.

Задание № 1: На рисунке изображена кривая производственных возможностей экономики. Она включает в себя два товара: видеокамеры и наручные часы.

Число видеокамер

80

60

40

20

0

100 200 300 400число наручных часов

сло наручных часов

Найдите точки на графике для следующих комбинаций производства этих двух товаров и определите эффективный, неэффективный и невозможный варианты производства:

60 видеокамер и 200 часов

60 часов и 80 видеокамер

300 часов и 35 видеокамер

300 часов и 40 видеокамер

58 часов и 250 видеокамер

На графике буквенно обозначьте точки. Письменно оформите выводы и определите эффективный, неэффективный и невозможный варианты производства.

Задание № 2:

На острове с тропическим климатом живут пять человек. Они занимаются сбором кокосов и черепаховых яиц. В день каждый собирает либо 20 кокосов, либо 10 черепаховых яиц.

А) Начертите кривую производственных возможностей экономики этого острова.

Б) На остров завезена техника, с помощью которой каждый из пяти работающих жителей ежедневно может собирать 28 кокосов. Покажите на графике как сдвинулась кривая производственных возможностей экономики этого острова.

Для того чтобы построить кривую производственных возможностей экономики этого острова, необходимо найти точки – максимально возможный вариант. Так как на острове работает 5 человек, то они собирают либо 100 (20*5) кокосов, либо 50 (10*5) черепаховых яиц. По найденным точкам строим кривую. Далее была завезена техника и жители этого острова стали собирать либо 140 кокосов (28*5) либо 50 яиц. На графике показываем как сдвинулась кривая производственных возможностей данного остова.

Задание № 3.

Определите, к какому виду ресурсов или факторов относятся следующие: а) Уголь на складе предприятия. Б) Руда, уголь в месторождении. В) Сжиженный кислород. Г) Инструмент на заводе. Д) Деньги на счету предприятия в банке.

Тема: Основные субъекты макроэкономики.

1. Домашнее хозяйство, государство, банк как субъекты макроэкономики.

2. Предприятие. Прибыль и издержки производства.

3. Понятие фирма. Формы организации бизнеса.

1. Макроэкономика – раздел экономической науки, посвященный изучению крупномасштабных экономических явлений и процессов, относящихся к экономике страны в целом. Макроэкономика изучает системы хозяйствования в целом, в том числе мировую экономику. Объектом изучения макроэкономики являются сводные обобщающие экономические показатели, такие, как национальное богатство, валовой национальный и валовой внутренний продукт, национальный доход, суммарные государственные и частные инвестиции. Общее количество денег в обращении.

Основными субъектами рыночной макроэкономики (в условиях экономики целой страны) являются:

1. Домашнее хозяйство – это экономическая единица в составе одного или нескольких лиц, которая: обеспечивает производство и воспроизводство человеческого капитала (рождение и воспитание детей); самостоятельно принимает решения; является собственником какого-либо фактора производства; стремится к максимальному удовлетворению своих потребностей.

2. Банк – финансово-кредитное учреждение, регулирующее движение денежной массы, необходимой для нормального функционирования рынка.

3. Государство - представлено правительственными учреждениями, осуществляющими юридическую и политическую власть для обеспечения в случае необходимости контроля над хозяйственными субъектами и над рынком для достижения общественных целей.

4. Предприятие.

Каждый из названных субъектов связан со всеми другими субъектами двусторонними связями. Обязательные макроэкономические связи:

1. Предприятия, банки, домашние хозяйства выплачивают государству налоги.

2. Государство осуществляет дотации предприятиям и трансфертные платежи домашним хозяйствам.

3. Предприятия часть прибыли превращают в инвестиции, а домашние хозяйства часть дохода – в сбережения. Инвестиции и сбережения направляются и хранятся в банке.

4. Государство часть бюджета использует для финансирования нерыночных секторов экономики (наука, образование, здравоохранение, производственная и социальная инфраструктура, оборона, средства массовой коммуникации, государственный аппарат).

2. Предприятие – экономическая единица, которая: использует факторы производства для изготовления продукции с целью ее продажи; стремится к максимализации прибыли; самостоятельно принимает решения.

Прибыль есть превышение общей выручки от продажи продукции над всеми расходами на производство. Каждый производитель стремится к увеличению прибыли, к большей доходности, рентабельности своего производства. Прибыль зажата между двумя переменными величинами: уровнем издержек и уровнем цен. Следовательно, существуют два основных пути к повышению доходности бизнеса: а) вложение капитала в наиболее выгодные сферы хозяйства; 2) всемерное (т.е. всеми мерами) снижение издержек производства. Таким образом, без знания структуры издержек производитель не сможет повысить прибыльность своего предприятия.

Производство требует определенных затрат. Плата за все ресурсы представляет собой издержки производства. В зависимости от того, принимают ли издержки форму реальных денежных расходов или нет, различают явные и неявные издержки:

1) Явные издержки (внешние) – это денежные выплаты за ресурсы, полученные со стороны (заработная плата наемных работников, оплата поставок сырья и материалов, транспортных, юридических и других услуг). Их называют бухгалтерскими издержками.

2) Неявные издержки (внутренние) – связаны с использованием фирмой своих собственных (внутренних ресурсов), они не оплачиваются и не отражаются в бухгалтерской отчетности. Они носят скрытый характер – это вмененные издержки собственных ресурсов фирмы.

Экономические издержки есть сумма явных и неявных издержек производства.

Чтобы иметь стимул, предприниматель должен получать хотя бы минимальный доход. Этот необходимый минимальный доход есть нормальная прибыль – это компенсация неявных издержек. Она лишь возмещает неоплаченные внутренние издержки фирмы, Доход, полученный сверх нормальной прибыли – это экономическая, или чистая прибыль.

В зависимости от того, влияет ли изменение объема производимой продукции на размер издержек, выделяют постоянные и переменные издержки:

1) Постоянные издержки не зависят от размеров производства. Их величина неизменна, так как они связаны с самим существованием предприятия и должны быть оплачены, даже если фирма ничего не производит (содержание управленческого аппарата, арендная плата, амортизационные отчисления по зданиями и оборудованию). Это косвенные, накладные расходы.

2) Переменные издержки зависят от количества производимой продукции (затраты на сырье, материалы, трудовые, энергетические и др.). Величина этих расходов прямо пропорциональна объему выпуска продукции.

3) Общие (валовые) издержки – сумма постоянных и переменных издержек.

Знание структуры постоянных, переменных и общих издержек позволяет определить конкретные пути снижения производственных затрат.

Для контроля за эффективностью и доходностью производства определяют средние и предельные издержки:

1) Средние издержки – затраты на единицу продукции. Для их расчета общие издержки делятся на количество единиц продукции. Они отражают динамику (повышение или снижение) затрат по мере изменений объема производства.

2. Предельные издержки – дополнительные издержки производства каждой следующей единицы продукции сверх имеющегося объема. Это сумма, на которую возрастают общие издержки при увеличении выпуска продукции на одну единицу. С помощью предельных издержек определяют границы прибыльного объема выпуска продукции. Для этого их сравнивают со средними издержками и рыночной ценой товара. Пока величина предельных издержек по мере расширения производства остается меньше величины средних затрат, последние снижаются, а эффективность производства растет. Как только предельные издержки превысят средние, последние начнут возрастать, а эффективность производства – снижаться. Аналогично и сравнение с ценой. Пока предельные издержки ниже ее уровня, производство максимально прибыльно. Когда же они начнут превышать цену – значит снижается эффективность.

Закон убывающей отдачи ресурсов: расширение производства за счет добавления переменных ресурсов (например, труда) к неизменным постоянным ресурсам (например, капиталу или земле) эффективно лишь до известного предела; начиная с определенного момента необходимый баланс между этими ресурсами нарушается и отдача переменного ресурса снижается.

3. Формы организации бизнеса.

Фирма – основное организационно-экономическое звено любой рыночной экономики. Она определяет деловую активность национального хозяйства. Государство при этом создает условия для эффективной работы фирм в виде системы законов и нормативных актов.

Фирма– это юридически оформленная единица предпринимательской деятельности; хозяйственное звено, реализующее собственные интересы посредством изготовления и реализации товаров и услуг путем планомерного комбинирования факторов производства.

Предприятие – это хозяйственное звено, в рамках которого осуществляется соединение факторов производства для создания товаров и услуг. Если предприятие имеет собственные интересы и является юридическим лицом, оно – фирма. Если нет, значит, оно – часть фирмы.

Создавая фирму, важно прежде всего определить, кто будет нести риск и материальную ответственность, то есть кто финансирует предпринимательскую деятельность.

По формам собственности все предприятия являются разновидностями трех основных типов собственности: частной, общественной и смешанной.

С типами и формами собственности связаны и определенные формы организации бизнеса:

1. Индивидуальное предприятие – это бизнес одного человека (или семьи), единоличного частного собственника. Такие предприятия отличаются очень высокими стимулами к эффективной работе, большой свободой действий и гибкостью. Они широко распространены в торговле, фермерстве, кустарном промысле и сфере услуг. Недостатками единоличного бизнеса являются стесненность в финансах и высокий риск, поскольку здесь имеет место неограниченная ответственность бизнесмена. При такой неограниченной (полной) собственности предприниматели полностью (всем своим имуществом) отвечают за возможные долги и убытки фирмы.

2. Товарищество (партнерство, общество) – это предприятие двух или более собственников, объединившихся на паях для совместного бизнеса. Подобные предприятия имеют большие финансовые возможности, меньший риск, но и меньшую гибкость (требуется согласование интересов партнеров).

Формы товарищества:

А) полное товарищество – все его участники несут неограниченную ответственность;

Б) смешанное товарищество – в нем один или несколько участников ответственны неограниченно (полные товарищи), а остальные – только своими вкладами (пассивные участники-вкладчики);

В) общество с ограниченной ответственностью – все его члены несут ограниченную ответственность (то есть их ответственность ограничена только размерами их личного вклада и даже при банкротстве каждый теряет лишь свой пай).

3. Акционерное общество (АО), или корпорация – это такое крупное предприятие, капитал которого образуется путем объединения многих индивидуальных капиталов через продажу акций. При этом различают: а) АО закрытого типа – с продажей акций только учредителям или определенному кругу лиц, предусмотренному в уставе АО; б) АОоткрытого типа – со свободной продажей и покупкой акций. Акционерные общества имеют целый ряд преимуществ: а) они позволяют осуществлять крупные предпринимательские проекты, быстро перераспределять ресурсы между различными хозяйственными сферами, используя их наиболее эффективно; б) покупая акции своих предприятий, работники участвуют в собственности и управлении и материально заинтересовываются в процветании всей фирмы; АО является выгодной сферой приложения свободных капиталов для многих людей, причем с небольшим риском, поскольку АО имеют ограниченную ответственность. Высший орган управления АО – собрание акционеров, которое выбирает непосредственное оперативное руководство предприятия, определяет стратегию развития предприятия на будущее и на отчетный период (обычно – 1 год), в частности.

4. Унитарное предприятие – государственное или муниципальное предприятие, неделимое (унитарное) имущество которого является общественной собственностью (т.е. собственностью государства или соответствующего муниципалитета). Таким обрезом, свою хозяйственную деятельность унитарные предприятия ведут на основе оперативного использования закрепленных за ними производственных фондов. А их ответственность ограничивается пределами этих фондов.

Контрольные вопросы и задания

1. Чем отличаются такие понятия как фирма и предприятие?

2. В каких формах организации бизнеса предусмотрена полная ответственность? В каких – ограниченная?

3. Для чего предпринимателю необходимо знание структуры издержек производства?

4. Объясните, почему нельзя бесконечно расширять производство за счет добавления переменных ресурсов к неизменным постоянным? Покажите на своем примере.

5. Какие существуют показатели рентабельности производства? Что они могут отразить?

Тема: Доходы населения.

1. Понятие микроэкономика.

2. Заработная плата, факторы, определяющие ее размер. Реальная и номинальная заработная плата. Основные формы и системы заработной платы.

3. Рента как доход от природных ресурсов.

4. Процент как доход от капитала.

5. Прибыль – доход предпринимателя.

6. Формирование и распределение доходов в обществе. Бедность, перераспределение доходов в обществе. Потребление и сбережение.

1. Микроэкономика – раздел экономической науки, связанный с изучением относительно маломасштабных экономических процессов, субъектов, явлений, в основном предприятий, фирм, предпринимателей, их хозяйственной деятельности, экономических отношений между ними. В центре внимания микроэкономики находятся производители и потребители, принятие ими решений в отношении объемов производства, продаж, покупок, потребления с учетом потребностей, цен, затрат, прибыли. Микроэкономика изучает также рыночное поведение субъектов, отношения между ними в процессе производства, распределения, обмена, потребления.

2. Заработная плата – это плата работнику за труд, за использование его рабочей силы. Размер заработной платы определяется следующими факторами:

1. Стоимость рабочей силы – это стоимость средств обеспечения жизни и трудоспособности работника (затраты на удовлетворение материальных и духовных потребностей работника и его семьи, расходы на его профессиональное обучение). Данный фактор изменяется в зависимости от условий, по мере развития страны.

2. Рост производительности труда работника (продуктивность труда должна расти быстрее, чем его оплата).

3. Квалификация работника и характер труда. Например, труд вредный, опасный, ночной, малопривлекательный и т.д.

4. Конъюнктура на рынке труда – характеризуется соотношением между спросом и предложением рабочей силы, степенью остроты конкуренции между претендентами на рабочие места, положение с безработицей.

5. Степень обобществления (социализации) заработной платы. Дело в том, что в современных обществах не вся заработанная сумма денег поступает трудящимся сразу в виде индивидуальной выплаты. Часть этой суммы через различные налоги и отчисления государству идет в общественные фонды потребления – на пенсионное обеспечение, не бесплатные или льготные медицинские услуги, образование, на содержание общедоступных зон отдыха и т.д. Таким образом, чем больше отчисления в указанные фонды, тем ниже получаемая на руки зарплата, но зато больше «бесплатных» и льготных благ и услуг.

6. Дискриминационные признаки, такие как национальность, раса, пол, возраст, религия и др. В большинстве современных стран подобная дискриминация запрещена, но фактически в ряде стран в той или иной мере существует.

Важно выделять номинальную и реальную заработную плату. Номинальная заработная плата – начисленная и выплаченная сумма денег, получаемая работниками в качестве платы за труд.

Реальная заработная плата – это то количество товаров и услуг, которое может приобрести работник за свою номинальную заработную плату при данном уровне налогов и цен. Таким образом, реальная заработная плата отражает покупательную способность денежной оплаты труда, ее действительное потребительское содержание в товарах и услугах.

Основные формы заработной платы:

а) повременная – определяется в зависимости от отработанного времени; единицей измерения здесь обычно служит почасовая ставка – цена рабочего часа.

Б) сдельная – зависит от объема произведенной работником продукции.

Каждая из форм имеет разновидности, различные их сочетания, которые называют системами заработной платы:

1. Простая повременная – оплата труда из расчета почасовой ставки и фактически отработанного времени.

2. Повременно-премиальная – в дополнение к почасовой оплате предусматривается премия за достижение определенных количественных и качественных показателей.

3. Прямая сдельная – оплата фактически произведенной продукции по неизменным поштучным расценкам независимо от степени выполнения нормы выработки.

4. Сдельно-премиальная – оплата по неизменным расценкам сочетается с выплатой премии за достижение определенных трудовых показателей.

5. Сдельно-прогрессивная – в пределах норм выработки работа оплачивается по основным и неизменным поштучным расценкам, а выпуск сверх нормы – по повышенным расценкам.

6. Аккордная оплата труда – оплата на основе договора, который устанавливает общую сумму заработка за определенный объем, срок и качество выполненных работ. Часто используется при такой форме организации и оплаты труда, как коллективный (бригадный) подряд.

7. Деление заработной платы на основную и дополнительную части. Основная часть – 70-80% от общей суммы выплачивается в соответствии с квалификацией работника, а вторая часть – дополнительные и премиальные выплаты – за сверхурочную, ночную, сложную, вредную работу, премия.

8. Индивидуализация оплаты труда. Размер зарплаты зависит от массы факторов: качество труда, выполнение графика, экономия материалов, уход за оборудованием и его сохранность, компетентность работника, совмещение профессий, активность, надежность работника, преданность фирме, умение сотрудничать с другими людьми и т.д.

3. Рента – доход, получаемый владельцем от использования земли и не требующий от владельца осуществления предпринимательской деятельности. Она представляет собой регулярную плату предпринимателя (арендатора) владельцам земли, рудников, лесов и других природных ресурсов за использование их собственности. Главным природным ресурсом является земля. Она имеет ту особенность, что её общее количество неизменно (земли в любой стране столько, сколько есть). Поэтому величина земельной ренты определяется в первую очередь спросом на землю. При этом рента различна в зависимости от: а) природных условий (климат, тип почв и т. Д.), б) плодородия почвы, в) местоположения земли (ближе или дальше от рынков ресурсов и сбыта продукции). Естественно, земли с лучшими характеристиками приносят большую ренту.

Земельная рента всегда вызывает споры в обществе, так как положение ее неоднозначно. Для арендатора она является платой за главный сельскохозяйственный ресурс и входит в издержки производства. Для землевладельца – это обычный доход на вложенный в землю капитал. Для общества рента – своего рода дань, которую выплачивают землевладельцам покупатели сельскохозяйственной продукции.

4. Процент – доход от капитала. Как известно, слово «процент» (от лат. Procentum – за сто) обозначает сотую долю какого-либо числа. Однако в данном случае под процентом понимается плата предпринимателя (заемщика) любому физическому или юридическому лицу (кредитору), которое предоставило ему свой денежный, или реальный, капитал. Таким физическим или юридическим лицом может быть банк, ссудивший предпринимателю деньги на покупку средств производства; держатель облигации фирмы, одолживший ей часть своих денег; любой арендодатель, сдавший в аренду принадлежавшие ему хозяйственные постройки, оборудование и другие капитальные ресурсы. Соответственно процент в приведенных примерах будет выступать в разных формах : ссудный процент (это доход банка), процент держателя облигации, арендная плата (доход арендодателя). Что же касается предпринимателя, то для него все названные формы окажутся платой за привлеченный (заемный или арендованный) капитал.

5. Прибыль – вознаграждение (плата) предпринимателю за работу его предпринимательских способностей – за то, что он: 1) оплатил и собрал вместе трудовые, природные и капитальные факторы производства; 2) организовал их хозяйственное функционирование; 3) взял на себя ответственность и риск за их эффективное использование. При этом риск в любом бизнесе неизбежен. Ни у кого не может быть гарантии доходности предприятия. Лишь ожидание прибыли побуждает предпринимателей вести свой бизнес. В структурном отношении прибыль может содержать в себе различные элементы: 1) заработную плату предпринимателя (если он сам организовывает и руководит производством), 2) ренту собственной земли, 3) процент от своего капитала, 4) премию за риск, на который он шел, организуя свой бизнес (обычно чем выше риск, тем больше может быть прибыль).

6. Процесс формирования доходов можно представить следующим образом:

Доход от трудовой деятельности (заработная плата)

+ Доход от предпринимательства (прибыль)

+ Доход от имущества (рента, процент)

= Факторные доходы

+ Трансфертные выплаты государства (пенсии, пособия, стипендии)

= Валовые доходы

- Налоги и другие обязательные платежи

= Чистый доход

Чистый личный доход делится на две части: расходы на личное потребление и личные сбережения. У каждого человека существует стремление к наиболее выгодному использованию полученного дохода. То, как человек распорядится своим доходом, зависит, прежде всего, от его личных желаний, потребностей. Но существуют и объективные факторы, которые влияют на такой выбор. В условиях инфляции у потребителей существует стремление все потратить, а высокий банковский процент склоняет к сбережению.

Доходы в обществе распределяются неравномерно. Одной из важнейших характеристик неравенства в распределении доходов является бедность. Уровень бедности выступает довольно информативным показателем социально-экономического положения страны. Обычно бедность определяют как состояние, когда экономических ресурсов не хватает для обеспечения некоторого стандарта (нормального уровня) жизнедеятельности. Официальный уровень бедности фиксируется законодательно.

Наиболее действенным средством уменьшения неравенства в распределении доходов и преодоления бедности является государственная политика перераспределения доходов, которая в государстве с социально-рыночной экономикой выступает одной из основных функций правительства.

Как правило, используются следующие способы перераспределения доходов и преодоления бедности:

1. Трансфертные платежи, то есть пособия, выплачиваемые малообеспеченным группам, иждивенцам, инвалидам, престарелым, безработным.

2. Регулирование цен на социально-важную продукцию (основные продукты питания, медикаменты, коммунальные услуги и др.)

3. Индексация фиксированных доходов и трансфертных платежей при определенном законом проценте инфляции.

4. Установление обязательного минимума заработной платы как базы оплаты труда на всех предприятиях.

5. Налоговая система, позволяющая собирать необходимые средства.

Контрольные вопросы и задания

1. Как в экономической теории определяется понятие «доход»?

2. От чего может зависеть размер заработной платы работника? Приведите свой пример конкретного работника и определите, по какой системе оплаты труда был бы наиболее эффективно оценен его труд, от каких факторов зависел бы размер его заработной платы.

3. Охарактеризуйте ренту как вид дохода.

4. Охарактеризуйте процент как вид дохода.

5. Охарактеризуйте прибыль как вид дохода.

6. Определите, почему такие виды дохода, как заработная плата, рента, процент и прибыль являются факторными доходами.

7. Как в современном государстве с социально-рыночной экономикой распределяются и перераспределяются доходы в обществе? Какую цель преследует политика перераспределения доходов?

8. Выполните задания.

Задание 1. Рассчитать заработную плату рабочего-повременщика, если он отработал 22 смены по 8 час. Часовая тарифная ставка рабочего – 200 р. По итогам работы за месяц ему начислена премия в размере 20 % тарифной заработной платы.

Задание 2. Рассчитать прямую сдельную заработную плату рабочего 4 разряда (часовая тарифная ставка – 200 р., норма времени на единицу продукции – 1,25 час.), если за месяц он изготовил 140 изделий.

Задание 3. Рабочему установлена норма выработки 3 изделия/час. Отработав за месяц 170 час., он изготовил 650 изделий. Тарифная ставка, соответствующая разряду выполняемой работы, равна 50 р. Сдельная расценка за изготовляемые изделия увеличивается при перевыполнении норм выработки в пределах 10 % – на 15 %, при перевыполнении в пределах от 10,1 % до 20 % – на 40 % и при перевыполнении более чем на 20,0% – на 60 %. Определить заработок рабочего за месяц и охарактеризовать применяемую систему оплаты труда.

Тема: Спрос и предложение. Механизм ценообразования.

1. Спрос. Закон спроса.

2. Предложение. Закон предложения.

3. Равновесная рыночная цена.

4. Конкуренция и монополия.

1. Спрос – платежеспособная потребность.

Как мы можем определить, есть ли у нас спрос на какой-либо товар? Должно быть желание покупателей купить и необходимая сумма денег. Возможность купить данный товар напрямую зависит от цены, следовательно, мы можем определить закон спроса.

Закон спроса состоит в том, что снижение цены (при прочих равных условиях) ведет, как правило, к соответствующему увеличению спроса. Эта обратная зависимость может быть выражена графически.

Кривая спроса: P – цена, Q – количество, объем спроса; D – кривая спроса. Перемещение по кривой спроса; сдвиг (смещение) кривой спроса под слиянием неценовых факторов.

Помимо цены на рыночный спрос воздействуют и другие факторы.

Неценовые факторы рыночного спроса:

1. Изменение вкусов покупателей.

2. Изменение числа потребителей. Имеет значение и общее количество потребителей и численность отдельных категорий населения (дети, учащиеся, пенсионеры, и др.).

3. Изменение доходов потребителей. Данный фактор по-разному влияет на спрос на товары высшей и низшей категории. Товары высшей категории – товары нормального высокого качества. Товары низшей категории уступают им по своему качеству. При повышении доходов населения распет спрос на товары высшей категории и снижается на товары низшей категории. При понижении доходов – наоборот. Реальные доходы могут увеличиваться не только за счет денежных доходов, но и когда снижается цена какого-либо продукта, в результате возрастает покупательная способность денег – это называют эффектов дохода.

4. Изменение цен на сопряженные товары. Сопряженными называются следующие два вида товаров: а) взаимозаменяемые – это пары или группы товаров, удовлетворяющие примерно одну и ту же потребность (чай и кофе, различные виды транспорта и др.); при повышении цены на один товар возрастает спрос на другой, действует эффект замещения

б) взаимодополняющие товары – так называемые «неразлучные» товарные пары, в которых один товар нельзя использовать без другого (автомобиль и топливо); при повышении цены на один товар снижается спрос на другой.

5. Изменение в ожиданиях потребителей; ожидание понижения или повышения цен или своих доходов.

6. Степень удовлетворения потребностей населения в данном товаре: чем она выше, тем ниже спрос. Этот фактор касается только товаров длительного пользования, например, бытовой техники, мебели и др.

В результате действия неценовых факторов смещается вся кривая спроса.

2. Предложение – все товары, находящиеся на рынке.

Закон предложения состоит в том, что с повышением цены (при прочих равных условиях) соответственно возрастает и величина предложения, так как растущие цены заинтересовывают производителей (продавцов) в увеличении производства и продажи продукции.

Кривая предложения: P – цена, Q – количество, объем спроса; S – кривая предложения.

Помимо цены на предложение оказывают влияние и иные факторы.

Неценовые факторы рыночного предложения:

1. Изменение цен на ресурсы. Например, снижение цен на семена и удобрения уменьшит затраты на производство пшеницы и сделает его более выгодным, в результате предложение пшеницы возрастет.

2. Изменение технологии. Технологическое совершенствование любого технологического процесса снижает себестоимость выпускаемой продукции и увеличивает ее предложение.

3. Изменение налогов и субсидий. Рост налогов повышает издержки производства и снижает объемы производства. Субсидии позволяют уменьшить издержки и увеличить объем предложения.

4. Изменение цен на другие товары. Например, снижение цен на гречиху может побудить сельхозпроизводителей увеличить производство кукурузы.

5. Погодные условия. Этот фактор влияет на предложение в сельском хозяйстве, строительстве.

6. Изменение числа производителей. Например, открытие новых мини-пекарен позволяет значительно увеличить и разнообразить предложение хлебобулочных изделий.

В результате действия неценовых факторов смещается вся кривая предложения.

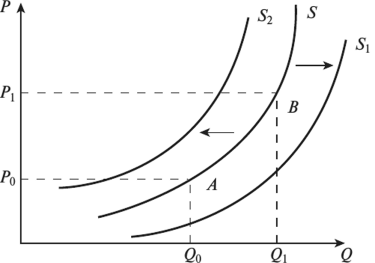

Смещение кривой предложения под влиянием неценовых факторов.

3. Итак, спрос и предложение зависят от цены. Но существует и обратная связь – спрос и предложение определяют рыночную цену. Они совместно устанавливают на рынке одну-единственную цену, наиболее приемлемую как для производителей (продавцов), так и для потребителей. Эта компромиссная цена называется рыночной, или равновесной ценой, так как при ней суммы спроса и предложения уравновешиваются.

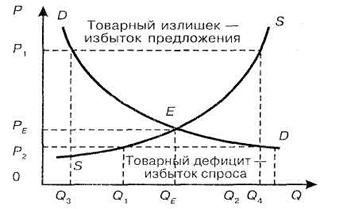

Равновесная цена – цена, при которой совпадают желаемые покупки и желаемые продажи и отсутствует тенденция изменения цен и количества.

На общем графике спроса и предложения точка пересечения кривых спроса и предложения есть точка равновесной цены. Это означает, что при данном уровне цены количество товара, которое хотят продать производители, равно тому количеству, которое потребители желают и в состоянии купить.

Равновесная цена устанавливается не сразу. Если цена будет ниже равновесной, то возникнет дефицит продукции, то есть превышение спроса над предложением. В результате производители получат стимулы к увеличению производства и могут повысить цену. В следствии этого цена, спрос и предложение приблизятся к равновесному уровню.

Если цена выше равновесной, то возникает затоваривание. В этих условиях трудности сбыта подтолкнут конкурирующих производителей к снижению цены и сокращению производства. В результате размеры цены, спроса и предложения также приблизятся к равновесному уровню.

График равновесной цены: Е – точка равновесной цены.

Таким образом, расхождение между предложением продавцов и спросом покупателей неизбежно вызывает изменения цены, которые в конечном счете приводят к согласованию спроса и предложения и установлению рыночной равновесной цены. Следует, однако, учесть, что и сама рыночная цена не остается неизменной. Спрос и предложение товаров меняются, их кривые на графике смещаются, и, следовательно, точка равновесия тоже «блуждает» по полю графика. Рынку приходится снова и снова оперативно согласовывать предложение и спрос, естественным образом нормируя потребление.

4. Конкуренция и монополия.

Конкуренция в экономике – это соперничество между участниками рыночных отношений за лучшие условия производства, продажи и купли товаров. Так, производители стремятся как можно дешевле их произвести и как можно больше и дороже продать; наемные работники – получить большую заработную плату; потребители – купить товары качественнее и дешевле.

Обычно выделяют две формы конкуренции: ценовую и неценовую. Ценовая конкуренция – это своеобразное соревнование цен: продавцы стремятся предложить свой товар дешевле, чем конкурент, привлекают покупателей различными скидками, премиями, дешевыми распродажами и т.п. Еще более разнообразны методы неценовой конкуренции: а) обеспечение технического превосходства, высокого качества и надежности изделий; б) лучшая система продажи и послепродажного обслуживания (потребительский кредит, доставка купленного товара на дом, дополнительные гарантии и пр.); в) привлекательные реклама и оформление товара (особый стиль, яркая упаковка, фирменный знак и т.д.) Все эти методы неценовой конкуренции призваны обеспечить так называемую дифференциацию продукта, т.е. наделение его «фирменными» чертами, которые отличали бы его от аналогичного продукта конкурента. Подобный выпуск одних и тех же товаров в многочисленных вариантах значительно расширяет свободный выбор потребителей – в этом «плюс» товарной дифференциации. Но есть и «минус»: трудности различения подлинных улучшений продукта и мнимых, увеличение затрат времени и нервных нагрузок при покупках.

Конкуренция – живительная сила рыночной экономики. Она служит мощным стимулятором роста производства и повышения его эффективности. Благодаря ей создаются огромное разнообразие товаров и богатые возможности выбора для потребителя. В ходе конкурентной борьбы происходит устранение слабых конкурентов. Порой этот процесс может доходить до того, что в производстве определенного товара выживает один производитель и в результате возникает монополия – противоположность и враг конкуренции.

Монополия в узком смысле – это рыночное господство одного продавца. Однако в широком значении под ней подразумевают любое господствующее положение одного или группы лиц в какой-либо сфере деятельности. В экономике различают четыре варианта монопольного (господствующего) положения: 1) собственно монополию, 2) олигополию – рыночное господство нескольких продавцов. 3) монопсонию – рыночное господство одного покупателя, 4) олигопсонию - рыночное господство нескольких покупателей.

Основными признаками монополизма в производстве и на рынке являются: а) высокая концентрация хозяйственной деятельности в руках одной или нескольких фирм; б) доминирующее положение этих фирм на рынке определенных товаров; в) установление монопольных цен – завышенных (при продажа) или заниженных (при покупке товаров) – и, благодаря этому, получение сверхприбылей.

По происхождению можно выделить два основных виды монополии: естественную и искусственную. Естественная монополия возникает и существует по объективным причинам. Например, а) в отраслях (автомобильная промышленность и др.), где экономически оправдано крупномасштабное производство; б) там, где целесообразнее иметь единый хозяйственный комплекс (водоснабжение, связь); в) при добыче редких ископаемых или производстве редких сортов чая, винограда, табака в особо благоприятных для этого природных условиях и т.д.

Искусственная монополия – это монополия «рукотворная», специально созданная путем концентрации в чьих-то руках определенной хозяйственной деятельности. При этом для получения рыночной власти и сверхприбылей отдельные компании гигантски укрупняют свое производство, поглощают конкурентов или объединяются в различные монополистические союзы, чтобы не конкурировать, а владеть рынком совместно.

Контрольные вопросы и задания

1. В чем состоит закон спроса? Какие факторы, помимо цены влияют на спрос?

2. Сравните, как проявляется влияние цены и неценовых факторов на кривой спроса.

3. В чем состоит закон предложения? Какие факторы, помимо цены влияют на предложение?

4. Сравните, как проявляется влияние цены и неценовых факторов на кривой предложения.

5. Каким образом на рынке устанавливается равновесная цена?

6. Сравните, как будет отличаться поведение на рынке конкурирующих производителей и монополиста.

7. Подумайте, какие методы – ценовой или неценовой конкуренции – могут приносить продавцу лучшие результаты. Проаргументируйте свой ответ.

8. С помощью учебной литературы ответьте на вопрос: каковы «плюсы» и «минусы» монополии и как осуществляется государственное регулирование монополии.

9. Чем отличается движение по кривой спроса от смещения кривой спроса?

10. Назовите факторы, влияющие на изменение положения кривой спроса. Какие из них вызывают правостороннее смещение кривой, а какие левостороннее?

11. Чем отличается движение по кривой предложения от смещения кривой предложения?

12. Назовите факторы, влияющие на изменение положения кривой предложения. Какие факторы вызывают правостороннее смещение кривой, а какие левостороннее?

13. Как достигается равновесие на рынке товаров?

14. Когда возникает дефицит, а когда избыток товара?

15. Какова будет кривая спроса более пологая или более крутая у групп населения с высоким и с низким доходом?

16. Выполните задания.

Задание 1. На основании данных, приведенных в таблице, построим кривые индивидуального спроса и кривую рыночного спроса.

| Цена | Спрос потребителей, ед. товара в течении месяца | |||

| Мария | Николай | Кирилл | Рыночный спрос | |

| 30 | 0 | 0 | 1 | (0+0+1)=1 |

| 25 | 2 | 2 | 3 | (2+2+3)=7 |

| 20 | 4 | 3 | 5 | (4+3+5)=12 |

| 15 | 6 | 4 | 7 | (6+4+7)=17 |

| 10 | 8 | 5 | 9 | (8+5+9)=22 |

| 5 | 10 | 6 | 10 | (10+6+10)=26 |

Чтобы получить рыночный спрос, суммируем показатели индивидуальных кривых спроса по горизонтали.

По оси ординат откладываем цену единицы товара, по оси абсцисс – число единиц товара. Используя данные таблицы, строим по точкам графики.

После построения кривых спроса, будет видно, что у каждого потребителя товара в конкретный период времени имеется своя кривая спроса.

По построенным кривым сделайте соответствующие выводы.

Задание 2.

Исходя из данных, построим кривые спроса и предложения на одном графике.

| Цена за 1 кг груш (руб.) | Величина предложения груш (тыс. т.) | Величина спроса на груши (тыс. т.) |

| 12 | 40 | 7 |

| 10 | 32 | 13 |

| 8 | 25 | 20 |

| 6 | 20 | 25 |

| 4 | 13 | 32 |

| 2 | 7 | 40 |

Равновесная цена соответствует точке пересечения кривых спроса и предложения. Определите равновесную цену и равновесный объем.

Задание 3. Проанализируйте влияние на спрос и предложение факторов, перечисленных в таблице. Охарактеризуйте эти изменения с помощью кривых спроса и предложения (поставьте +) в колонки, название которых характеризует эффект изменения:

| Изменение (при прочих равных условиях) | Сдвиг кривой спроса | Движение вдоль кривой спроса | Сдвиг кривой предложения | Движение вдоль кривой предложения |

| Изменение цен конкурирующих товаров | + |

|

| + |

| Внедрение новой технологии |

| + | + |

|

| Изменение моды на товар |

|

|

|

|

| Изменение потребительских доходов |

|

|

|

|

| Изменение цен на сырье

|

|

|

|

|

Тема: Структура экономики страны.

1. Макроэкономика. Основные макроэкономические показатели. ВНП. ВВП. Национальный доход.

2. Государственное регулирование экономики.

3. Государственный сектор экономики.

1. Макроэкономика – раздел экономической науки, посвященный изучению крупномасштабных экономических явлений и процессов, относящихся к экономике страны в целом. Макроэкономика изучает системы хозяйствования в целом, в том числе мировую экономику. Объектом изучения макроэкономики являются сводные обобщающие экономические показатели, такие, как национальное богатство, валовой национальный и валовой внутренний продукт, национальный доход, суммарные государственные и частные инвестиции. Общее количество денег в обращении.

Чтобы лучше управлять бизнесом, каждое предприятие ведет бухгалтерский учет своей хозяйственной деятельности. Также и государственные органы, чтобы правильнее определять социально-экономическую политику, ведут постоянное статистическое наблюдение за состоянием национального хозяйства. Осуществление макроэкономического учета обеспечивает так называемая система национальных счетов, которая благодаря действующей в мире единой методологии ООН позволяет проводить международные сопоставления показателей. Система национальных счетов дает информацию о масштабах общественного производства, об уровнях безработицы и инфляции, изменениях реальной заработной платы, размерах экспорта и импорта страны и т.д.

Наиболее распространенными в мировой статистике макрокономическими показателями являются: 1) валовой национальный продукт – ВНП, 2) валовой внутренний продукт – ВВП, 3) национальный доход.

Все они охватывают только конечные продукты производства. Они не учитывают стоимость промежуточных продуктов – это те товары и услуги, которые покупаются либо для дальнейшей обработки, либо для перепродажи. В отличие от этого конечные продукты покупаются уже для конечного потребления; это товары в розничной продаже.

ВНП – это годовая рыночная стоимость всех товаров и услуг, произведенных национальной экономикой для конечного потребления. ВНП включает стоимость продукции отечественного производства, размещенного как внутри страны, так и за ее пределами.

ВНП рассчитывают следующими методами:

1. По доходам, когда ВНП определяют как сумму всех доходов, созданных в обществе при его производстве, т.е. доходов, которые получены поставщиками экономических ресурсов.

2. По расходам, когда для определения ВНП суммируют все расходы общества на конечное потребление (личные потребительские расходы населения, государственные закупки товаров и услуг, расходы предпринимателей на закупку оборудования, сырья и т.д.).

3. По производству, когда ВНП определяют путем суммирования стоимостей продукции, произведенной всеми предприятиями страны. Но – учитывается только стоимость конечных продуктов.

ВВП охватывает годовую стоимость всей конечной продукции, созданной внутри данной страны как отечественными, так и иностранными производителями. При расчете ВВП учитывается стоимость конечных продуктов, произведенных только внутри страны, не зависимо от того, кто является их собственников – отечественные предприятия или иностранные. Зачастую иностранные хозяева предприятий вывозят прибыль за рубеж, т.е. страна ее не получает.

Превышение ВВП над ВНП свидетельствует о значительной роли иностранной собственности в развитии экономики страны.

Национальный доход включает только стоимость той продукции, которая используется для улучшения благосостояния общества. В отличие от ВНП национальный доход не включает в себя косвенные налоги и амортизационные отчисления (возмещение износившихся основных средств производства).

2. Большинство современных развитых экономик являются смешанными, то есть рыночное саморегулирование в той или иной мере дополняется регулированием общественного производства со стороны государства.

Главная задача в этих условиях состоит в том, чтобы найти оптимальную меру и наиболее эффективные формы государственного регулирования экономики, которые, не разрушая ее рыночную природы, в то же время обеспечили бы рыночной экономике максимальную социальную эффективность. Понятно, что бесконечное изменение конкретных обстоятельств превращает эту задачу в «вечную» проблему.

Основные цели государственного регулирования (социально-экономической политики государства):

1. Экономический рост. Благодаря ему обеспечивается увеличение количества и повышение качества жизненных благ и в результате – более высокий уровень жизни людей.

2. Полная занятость, отсутствие безработицы. Это дает всем работающим доход и избавляет общество от потерь, связанных с недоиспользованием его трудовых ресурсов, с выплатами пособий безработным.

3. Экономическая эффективность, когда все ресурсы применяются с максимальной отдачей.

4. Экономическая свобода как главное условие развития рыночной экономики.

5. Обеспеченность нетрудоспособных.

6. Стабильность уровня цен.

7. Баланс во внешнеэкономических связях.

Все данные цели можно свести к трем основным направлениям:

1. Минимизация негативов рынка.

2. Создание правовых, финансовых и социальных предпосылок эффективного функционирования рыночной экономики.

3. Обеспечение социальной защиты.

Указанные цели достигаются следующими основными способами государственного регулирования экономики:

1. Административно-правовое регулирование проявляется, прежде всего, в создании государством правовых основ экономики и проведении антимонопольной политики: а) установление в стране прав и форм собственности и правил хозяйственной деятельности; б) регулирование трудовых отношений и пенсионного порядка; в) защита прав потребителей, экологическое законодательство и др.

2. Непосредственное государственное управление рядом отраслей и государственный сектор экономики.

3. Государственные программы и заказы.

4. Финансовая политика государства, которая осуществляется, прежде всего, через государственный бюджет.

5. Социальная политика.

3. Государственный сектор — важный объективно необходимый элемент структуры современного общества. Место государственного сектора непосредственно связано с ролью государства в экономике, наличием потребностей, удовлетворение которых не может обеспечить частное производство, подчиненное интересам получения прибыли.

Фактором экономического роста, залогом стабильности и устойчивого развития, гарантом сохранения национального богатства служит государственный сектор. Государственное предпринимательство, государственное потребление, ускоряют накопление капитала, способствуют оздоровлению отраслей, находящихся в кризисном состоянии, укреплению позиций страны на мировых рынках. Государство содержит значительную часть производственной и социальной инфраструктуры, служащей материальной базой устойчивого развития, гарантом сохранения национального богатства.

Масштабы государственного сектора зависят от конкретных экономических и исторических условий, состояния общества и других факторов. В настоящее время государственный сектор широко представлен в странах с рыночной экономикой, и частное производство является там далеко не всеобъемлющим. При этом приватизация и национализация рассматриваются как равнозначные факторы повышения эффективности использования собственности и чередуются в зависимости от складывающихся конкретных условий. В США, Англии, других развитых странах правительства никогда не выпускали из своих рук контроль за государственной собственностью, источниками ее приумножения.

Государственный сектор оказывает воздействие на экономику, прежде всего, по следующим направлениям:

- ростом государственных вложений, способствующих расширению масштабов производства и емкости ролика.

- развитием хозяйственной, в том числе предпринимательской деятельности предприятий, находящихся под государственным контролем.

Государственное предпринимательство осуществляется, прежде всего, в сферах, в которых требуются крупные инвестиции или не допускается по каким-либо мотивам частное предпринимательство. Оно занимает прочные позиции в отраслях связи, транспорта, энергетики, металлургии, о чем свидетельствуют следующие данные

Конституцией РФ определен базовый перечень объектов государственной собственности в двух ее формах: федеральная собственность и собственность субъектов РФ (региональная собственность). В ведении Российской Федерации находятся:

• федеральные энергетические системы, ядерная энергетика, расщепляющиеся материалы;

• федеральные — транспорт, пути сообщения, связь, информация;

• оборонное производство, производство ядовитых веществ, наркотических средств;

• деятельность в космосе;

• федеральные банки;

• денежная эмиссия.

Местное самоуправление обеспечивает самостоятельное решение вопросов владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью, его органы утверждают и исполняют бюджет и решают иные вопросы местного значения.

Разграничение государственной собственности на федеральную, субъектов РФ и муниципальную собственность позволяет разделить функции федеральных, региональных и местных органов по управлению природными ресурсами, капиталом, финансовыми средствами. Государственные объекты относятся к тому или иному уровню собственности независимо от того, на чьем балансе они находятся, какова ведомственная подчиненность предприятий. К государственному сектору относят акционерные общества, в которых контрольные пакеты голосующих акций находятся в собственности государства, а также государственные предприятия, государственные учреждения.

Контрольные вопросы и задания

1. Что изучает такой раздел экономической теории, как макроэкономика?

2. Какие существуют субъекты в рамках рыночной макроэкономики и как между ними строятся отношения?

3. Каковы наиболее распространенные макроэкономические показатели? Охарактеризуйте их.

4. Объясните, чем различаются такие показатели, как ВНП и ВВП?

5. Каковы цели государственного регулирования экономики? Для чего обществу необходим экономический рост?

6. Какие способы применяются в государственном регулировании экономики?

Задание 1. Составьте сравнительную схему составляющих ВНП и ВВП.

Тема: Финансовая система

1. Деньги, их функции. Закон денежного обращения. Типы денежных систем.

2. Государственный бюджет и бюджетная политика. Государственный финансы: доходы и расходы.

3. Страхование. Виды страхования для граждан.

4. Инвестиции и их риски. Фондовый рынок.

5. Финансовое мошенничество. Риски в мире денег.

1. Деньги – всеобщий эквивалент всех товаров.

Экономическая сущность и роль денег проявляются в их функциях:

1. Функция меры стоимости, т.е. деньги измеряют стоимость всех других товаров. Стоимость вещи, выраженная в деньгах, это его цена.

2. Функция средства обращения, т.е. деньги служат посредником в обмене товаров. Обменивается не товар на товар, а один товар обменивается на деньги, затем деньги обмениваются на другой товар. Товар покупается на деньги. Продажа и купля могут быть разорваны во времени и пространстве.

3. Функция средства накопления, образования сокровищ. Если человек продал товар, получил деньги, но не стал их расходовать, они накапливаются. Деньги можно накапливать, так как они обладают наивысшей ликвидностью – их можно легко обменять на любые другие блага.

4. Функция средства платежа: деньгами расплачиваются за ранее приобретенный товар, когда наступает срок погашения задолженности. Например, плата за кредит, возврат ссуды и др.

5. Мировые деньги: деньги выступают в роли всеобщего эквивалента в хозяйственных взаимоотношениях всех стран.

Таким образом, можно сделать вывод, что деньги в экономике нужны не сами по себе, а для обеспечения обмена товарами и услугами. Это значит, что в экономике необходимо соблюдение примерного равенства между товарной и денежной массами. В этом заключается главный смысл закона денежного обращения: количество денег в обращении должно соответствовать сумме цен всех реализуемых товаров.

Основные типы денежных систем:

1. Системы металлического обращения:

А) биметаллизм, когда в качестве денег выступают золотые и серебряные монеты;

Б) монометаллизм, когда в обращении находятся монеты из какого-либо одного металла – золота или серебра.

Данные деньги являются полноценными – это действительные деньги, в роли которых выступает сам денежный товар, имеющий собственную стоимость. У этих денег собственная стоимость (фактические затраты на изготовление данной монеты, стоимость металла, потраченного на ее изготовление) примерно равна номинальной стоимости (номинал монеты – то, что на ней написано).

2. Система обращения денежных знаков. Денежными знаками могут являться:

А) бумажные деньги;

Б) биллоны (металлические денежные знаки в виде монет из сплавов недрагоценных металлов;

В) кредитные деньги – векселя, чеки, кредитные карты и др.

Данные деньги являются неполноценными - их собственная стоимость, как правило, далека от номинальной стоимости.

2. Сложившаяся в стране система экономических отношений по формированию и использованию денежных ресурсов составляет финансы страны. Главным звеном финансов и важнейшим инструментом социально-экономического макрорегулирования является государственный бюджет.

Государственный бюджет – финансовая программа деятельности государства, отражающая все его денежные ресурсы (доходы) и их распределение (расходы).

Средства государственного бюджета формируются в основном за счет налогов, а также сборов и займов. Суть налоговой системы состоит в изъятии в пользу государства части дохода самостоятельных хозяйственных субъектов. Эта часть заранее определена и установлена в законном порядке.

Расходование государственного бюджета идет по двум основным направлениям:

1. Государственные закупки товаров и услуг: оплата поставок вооружений и обмундирования для «силовых структур», оборудования и продуктов питания для школ и больниц, оплата труда работников бюджетной сферы и т.д.

2. Государственный выплаты из бюджета: трансфертные платежи – пенсии, пособия, стипендии; дотации предприятиям (бюджетные ассигнования на покрытие плановых убытков, например, предприятиям, выпускающим продукты по социально низким ценам); субвенции (государственное денежное пособие местным органам власти, предоставляемое на определенные цели); государственные премии и др.

В зависимости от сложившегося соотношения между доходами и расходами различают:

А) сбалансированный государственный бюджет, где доходы равны расходам.

Б) несбалансированный, дефицитный государственный бюджет, где расходы больше доходов

В) профицитный государственный бюджет, где доходы больше расходов.

В условиях дефицитного государственного бюджета возникает дефицитный бюджет – денежная сумма, на которую расходы превышают доходы.

Меры по преодолению или снижению дефицита государственного бюджета:

Сокращение расходов

Увеличение доходов

Денежная эмиссия

Государственные займы

Последние меры имеют свои негативные последствия. Излишняя денежная эмиссия может вызвать или усугубить уже существующую инфляцию. Государственные займы в долговременном плане приводят к образованию государственного долга. Государственный долг – сумма задолженности государства по непогашенным внутренним и внешним займам, которая состоит из размера займа и процентов по нему.

Кроме государственного бюджета, государственные финансы включают внебюджетные фонды, представляющие собой денежные средства государства, не включенные в государственный бюджет и имеющие целевое назначение. Например, пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования. Они создаются за счет целевых налогов, займов, субсидий из бюджета.

3. Страхование представляет собой отношения, направленные на защиту интересов граждан, организаций, государства при наступлении определенных страховых случаев. Все взаимоотношения между сторонами по вопросам оказания страховых услуг осуществляются на страховом рынке.

Функции по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков выполняют структурные подразделения Центрального банка РФ. В частности, контроль и надзор за страховымиорганизациями осуществляет Департамент страхового рынка ЦБ. С жалобами физическим лицам следует обращаться в Службу по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров.Товаром на страховом рынке является страховая услуга, которая оказывается на основании договора страхования. Данный договор называют страховым полисом.

Договор страхования — это соглашение, которое заключают продавец и покупатель страховых услуг, согласно условиям которого первый берёт на себя обязательство компенсировать ущерб при наступлении неблагоприятных событий, предусмотренных договором.В качестве продавца на страховом рынке выступает страховщик.

Страховщик – специализированная организация, которая предоставляет услуги страхования и имеет на это соответствующую лицензию.

Страховщики на рынке представлены страховыми компаниями и обществами взаимного страхования. Отметим, что обществ взаимного страхования в России не так уж и много. В отличие от страховых компаний, общества взаимного страхования представляют собой добровольные объединения страхователей, имеющиходинаковые страховые интересы. Страхование осуществляется на основе способа взаимного страхования. Капитал общества формируется за счёт взносов всех страхователей, которые являются собственниками этого общества и принимают управленческие решения по развитию его деятельности. Высшим органом управления обществом является общее собрание членов или их представителей. Интересы страховщика могут быть представлены страховым агентом.

Страховой агент – посредник между страховщиком и страхователем, который оказывает страховые услуги от имени Страховщика и за его счёт на основании заключённого с ним договора.

Продажу страховых полисов, помимо самого страховщика и его агентов, могут осуществлять страховые брокеры.

А вот покупателем на страховом рынке является страхователь.

Страхователь – организация или гражданин, заключившие договор страхования со страховщиком с целью получения страховой выплаты при наступлении случаев, предусмотренных договором.

Также субъектами страховых отношений являются застрахованное лицо, или застрахованный, и выгодоприобретатель .Застрахованный – лицо, интересы которого защищает страховой договор.

Выгодоприобретателем считается лицо, в пользу которого будет осуществлена страховая выплата при возникновении страхового случая.

Зачастую считают, что страхователь, застрахованный и выгодоприобретатель – это одно и то же лицо. Однако это не всегда так. Застрахованным лицом и выгодоприобретателем может быть не только сам страхователь, но и иное лицо. Например, при заключении договора страхования от несчастного случая ребёнка страхователем может являться бабушка, застрахованным лицом – ребёнок, а выгодоприобретателем – его мама.

Страховая премия — это стоимость страховки, т. Е. сумма денег, получив которую страховая компания готова взять на себя обязательства по возмещению вам материального ущерба при наступлении страхового случая.

Страховой случай наступает, когда материализуется то неприятное событие, от которого вы застраховались — будь то ДТП, кража, пожар или стихийное бедствие.

Можно выделить следующие виды страхования: 1) имущественное страхование; 2) личное страхование; 3) страхование ответственности.

| Личное страхование | Имущественное страхование | |

| Страхование имущества | Страхование гражданской ответственности | |