Санкт – Петербургский государственный университет

Колледж физической культуры и спорта,

экономики и технологии

ОСНОВЫ МЕТОДОЛОГИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

© кандидат экономических наук, доцент Е.А. Величко, 2018

Вопрос 1. Научное исследование, его типы и задачи

Вопрос 2. Типы и виды учебных исследований

Вопрос 3. Программа исследования

Вопрос 4. Методы сбора первичной информации

Вопрос 5. Формы научного произведения

ВОПРОС 1

Научное исследование, его типы и задачи

Термин «наука» обозначает деятельность людей по производству знаний о мире во всём его многообразии. Отдельные науки имеют дело с конкретными аспектами этой сложной реальности. Каждая из них выделяет в ней свой специфический предмет, использует особые методы исследования и вырабатывает свой особый понятийный аппарат.

Наука – это специальным образом организованная познавательная деятельность. Исторически она вырастает из потребностей практики, связь с которой сохраняется, хотя и становится опосредованной. В науке выделяют два раздела: фундаментальные и прикладные исследования. Исследование – вид познавательной деятельности, состоящий в целенаправленном изучении малоизвестных или неизвестных явлений и фактов, получения новой информации о чём-либо.

Прикладные исследования теснее связаны с практикой, намечают решения тех проблем, которые она ставит. Фундаментальные исследования вытекают в первую очередь из потребностей самой науки, обеспечивают её непрерывное внутреннее развитие.

Основной формой человеческого познания является мышление. В науке мыслительная деятельность представлена в наиболее рафинированном виде. Главное отличие научного мышления от мышления обыденного состоит в том, что научное мышление характеризуется строгостью и дисциплинированностью. Данная характеристика проистекает из свойственной научному мышлению рефлексии – склонности учёных постоянно контролировать ход своих мыслей, тщательно анализировать исходные предпосылки своих рассуждений, проверять и перепроверять полученные результаты.

(Рефлексия от лат. reflexio – отражение; размышление, полное сомнений, противоречий; анализ собственного психического состояния).

Помимо теории важнейшим элементом науки является методология , а методологическая культура образует ядро профессиональной компетенции каждого исследователя. Слово «метод» образовано от греческого корня «путь». В науке – это способ достижения результата, решения задачи, проверки гипотез. Методические приёмы – это тот багаж, которым начинающий исследователь должен овладеть.

О методологии можно говорить в широком и узком смысле, имея в виду либо общие закономерности научного познания и требования, предъявляемые к нему, либо конкретные приёмы проведения исследования в определённой области, которые часто называют методиками .

Общая методология научного познания рассматривает структуру научного исследования как такового и формулирует те требования, которым оно должно отвечать.

Следует выделить те аспекты научного исследования, которые относятся к сфере общей методологии. Прежде всего, это вопросы, касающиеся истинности научных знаний, т. е. соответствия наших представлений самому предмету исследования.

Одно из главных требований научной методологии – это воспроизводимость результатов исследования. Оно означает, что должна существовать принципиальная возможность проверить справедливость любых заключений, претендующих называться научными.

Требование воспроизводимости результатов означает также, что описание опыта должно содержать всю существенную информацию об условиях его проведения. Любой другой исследователь должен быть в состоянии повторить опыт и убедиться в справедливости сделанных на его основании выводов.

Другой отличительной особенностью научного подхода является стремление осуществить тщательный контроль всех условий протекания изучаемых процессов, что устраняет источники возможного искажения информации.

Осуществляя такой контроль, учёный полагается не просто на непосредственные данные своих органов чувств, а использует специальные технические приспособления (измерительные приборы, видеокамеры, фотоаппаратуру и др.).

Но задачи науки не ограничиваются только описанием явлений, хоты всякая эмпирическая наука начинается с наблюдения и описания . Функцией науки является также объяснение , т. е. раскрытие внутренних и устойчивых связей явлений между собой. Важнейшим типом связей, интересующих учёных, выступают причинно-следственные связи.

Знание причин и условий их проявления позволяет управлять ходом процесса. Прикладная наука как раз и занимается использованием накопленных знаний о природе явлений для решения практических задач, для разработки эффективных средств управления всевозможными естественными процессами.

Учёные-экспериментаторы в области естественных наук проводят свои исследования в специально оборудованных лабораториях.

Ведущим методом эмпирических исследований является индукция – движение мысли от частного к общему, от конкретного к абстрактному. Индуктивными иногда называют опытные науки в целом, поскольку логика исследования в них ведёт от накопления фактов к их систематизации и построению объяснительных схем. Это не значит, что они не имеют своей теории. Просто сама теория оказывается вторичной по отношению к наблюдению.

Возникая как вторичное образование по отношению к эмпирическому исследованию, теория затем начинает жить своей относительно самостоятельной жизнью. Она содержит в себе особый познавательный потенциал, позволяет путём сопоставления известных фактов делать выводы о существовании каких-то ещё не открытых явлений и закономерностей.

Язык науки отличается от обыденного языка точностью и единообразием. Все ключевые понятия науки должны быть строго определены, чтобы исключить возможность двусмысленности и субъективного толкования. В том случае, если слово заимствуется из обыденного языка, его значение уточняется путём указания чётких границ его применения.

Таким образом слово превращается в научный термин. Часто для обозначения новых явлений и процессов нет подходящего слова в языке повседневности, и тогда вводится специальный термин, для которого, как правило, используются греческие и латинские элементы.

ВОПРОС 2

Типы и виды учебных исследований

Учебные исследования могут быть теоретическими, эмпирическими и смешанными . Основанием такого деления служит типология источников познания.

Теоретические исследования основаны на освоении научной и научно-популярной литературы как источников познания конкретной проблемы (темы). Это монографии, статьи, тезисы, методические разработки, нормативно-правовые документы.

Предметом исследования в теоретическом исследовании служат идеи, отдельные научные положения, законы, закономерности, принципы, концепции, теории, научные понятия и категории, статистические данные.

Эмпирические исследования связаны с изучением и описанием практических работ. Их предметом становятся факты (события, явления, отношения, процессы) реальных физических объектов.

Смешанные работы сочетают в себе оба указанных типа и их виды. В них могут объединяться теоретические и эмпирические исследования. Студенты прибегают чаще всего к смешанным исследованиям, посвящая одну главу теории вопроса, а другую – практическому исполнению.

Рекомендация: этими типами и видами исследования целесообразнее овладевать постепенно. Так, реферат предполагает один вид исследования – исторический, методологический или опытно-практический. В курсовой работе можно объединить теоретическое и эмпирическое исследования. Дипломное исследование следует выполнить как смешанное.

ВОПРОС 3

Программа исследования

Программа исследования представляет собой изложение его теоретико-методологических предпосылок (общей концепции) в соответствии с основными целями предпринимаемой работы и гипотез исследования с указанием правил процедуры, а также логической последовательности операций для их проверки.

Исходя из своего назначения, программа исследования выполняет методологическую, методическую и организационную функции.

Методологическая функция заключается в том, что программа даёт возможность сформулировать научную проблему, ради которой проводится данное исследование, и определить отношение этого исследования к ранее выполненным. Формулируются цель и необходимые для её достижения задачи . Определяются объект, предмет и гипотезы исследования.

Методологическая часть программы эмпирического исследования содержит:

1. Описание проблемной ситуации.

2. Указание цели и задач.

3. Определение объекта и предмета исследования.

4. Интерпретацию основных понятий.

5. Формулировку гипотез.

Методическая функция программы исследования реализуется через логический план исследования, благодаря которому можно осуществить переход от теоретических положений к эмпирическим фактам, а от этих фактов к новым теоретическим обобщениям и практическим рекомендациям.

Методическая часть программы исследования включает:

1. Определение объёма выборки.

2. Описание используемых методов сбора первичной информации.

3. Логическую структуру используемого инструментария.

4. Методику обработки информации.

Организационная функция позволяет заранее планировать, определять последовательность и проводить контроль поэтапного хода исследования.

Рабочий план, в котором даётся оценка ресурсного обеспечения исследования, упорядочиваются этапы и сроки выполнения исследования, дополняет программу.

Если по каким-то причинам нет возможности разработать полноценную программу исследования, то разрабатывается её упрощённый вариант, в котором необходимые компоненты содержатся обязательно. Пока программа не будет достаточно разработана, начинать исследование не стоит. Ведь эффективность исследования, теоретическая и практическая польза от него в значительной степени зависят от теоретико-методологического обоснования, программы исследования, выбора гипотезы.

Решить проблему на уровне исследования – значит получить новое знание или создать теоретическую модель, объясняющую то или иное явление, процесс; выявить факторы (возможности), с помощью которых можно устранить существующее противоречие и, таким образом, воздействовать на развитие исследуемого явления или процесса в желаемом направлении.

Прежде всего исследователю предстоит перевести проблемную ситуацию в формулировку проблемы, которую ему предстоит исследовать. Адекватная формулировка проблемы – это очень важная исследовательская задача, решение которой требует проведения специальной теоретической работы.

Во-первых, необходимо установить реальное существование данной проблемы: а) имеются ли показатель, количественно или качественно характеризующий данную проблему; б) есть ли учёт и статистика по этому показателю; в) достоверны ли учётные и статистические данные по этому показателю.

Во-вторых, необходимо выделить уже известные элементы проблемной ситуации, которые не требуют специального анализа и будут выступать в качестве информационной базы исследования.

В-третьих, чтобы правильно определить основное направление исследовательского поиска, нужно выделить в проблемной ситуации главные и второстепенные компоненты.

В-четвёртых, попытаться найти готовые способы решения проблемы. Для этого следует обратиться к специальной литературе, посвящённой изучаемой проблеме.

В зависимости от цели исследования различают проблемы гносеологического (познавательного) и предметного характера.

Проблемы познавательного характера вызываются недостатком информации о состоянии, тенденциях процессов. Они появляются, когда возникает необходимость получить какое-то дополнительное, новое знание о явлении и процессе или создать теоретическую модель для его более глубокого изучения и объяснения.

Проблемы предметного характера представляют собой состояния, с одной стороны, дестабилизирующие некий процесс, а с другой, – побуждающие к активным действиям. Иначе говоря, – это факторы изменений. Основная цель исследования проблемы предметного характера заключается в выработке практических рекомендаций для регулирования тех или иных процессов.

В процессе формулировки проблемы исследования нужно стремиться к тому, чтобы в ней (формулировке) как можно полнее были отражены и сама проблемная ситуация, и основное противоречие, определяющее её. Следует избегать : а) мнимых проблем, т. е. проблем либо не отражающих реальной ситуации, либо давно решённых; б) проблем слишком широкого плана.

Решение социальной проблемы всегда связано с целью исследования.

Цель исследования представляет собой модель ожидаемого конечного результата (решения проблемы). Она (цель) определяет преимущественную ориентацию исследователя в двух направлениях – теоретическом и прикладном. От цели зависит вся логика проведения исследования.

Теоретическое исследование ориентировано или на получение новых теоретических знаний об изучаемом объекте, или на обоснование уже имеющихся.

Прикладное исследование направлено на решение конкретных практических задач совершенствования изучаемого объекта.

Цель исследования достигается посредством решения чётко сформулированных задач, направленных на анализ и решение заявлен-ной проблемы. В этом смысле задачи являются необходимым средством реализации цели исследования: они должны быть адекватными цели.

Объектом исследования может быть всё то, что явно или неявно содержит в себе противоречие и порождает проблему.

Предмет исследования – это наиболее существенные с практической и теоретической точек зрения свойства, отношения, стороны объекта, которые в наиболее полном виде характеризуют исследуемую проблему. Объект может иметь несколько предметов исследования, поскольку в рамках одного объекта может возникнуть несколько проблем. Указание на конкретную проблему – предмет исследования – определяет границы исследования (остальные проблемы в это время останутся вне поля зрения исследователя).

Таким образом, один объект может быть описан по-разному – всё зависит от проблемы и цели исследования. В одной и той же проблемной ситуации, в одном и том же объекте можно выделить разные аспекты, каждый из которых может стать предметом исследования.

Трудность заключается в том, что многие понятия не имеют однозначного толкования и, следовательно, однозначного понимания. Поэтому программа исследования предполагает интерпретацию основных понятий – процедуру истолкования, уточнения смысла понятий, которые будут применяться в ходе исследования.

Одновременно с выбором предмета исследователь формулирует гипотезу о возможном пути решения проблемы.

Гипотеза – это обоснованное предположение о возможных под-ходах к решению проблемы. Она является своеобразным прогнозом ожидаемого решения исследовательской задачи. В результате проверки гипотеза либо опровергается, либо подтверждается. Заметим, что в эмпирических исследованиях проверке (подтверждению) подвергается не сама гипотеза, а её следствия.

Отсутствие гипотезы в программе исследования означает, что научная ценность проводимого исследования будет низкой. Не имея гипотезы, исследователь не сможет адекватно провести интерпретацию полученных в ходе исследования данных, ведь сами по себе отдельные факты (даже очень интересные) не будут представлять большой ценности, если они подтверждают или не опровергают какую-либо гипотезу.

ВОПРОС 4

Методы сбора первичной информации

Методы сбора первичной информации:

- наблюдение;

- анализ документов (в том числе биографический метод);

- эксперимент.

Наблюдение – метод сбора первичной информации путём прямой и непосредственной регистрации исследователем процессов и условий их проведения.

Наблюдение является самым старым методом человеческого познания. Этот метод широко используется во многих сферах социальной практики для изучения реальности. Но не каждое наблюдение может быть использовано в научных целях.

Научное наблюдение следует отличать от обыденного. В широком смысле любое научное знание начинается с наблюдения – непосредственного восприятия живой действительности. В отличие от обыденного научное наблюдение отличается тем, что:

а) оно подчинено ясной исследовательской цели и чётко сформулированным задачам;

б) наблюдение планируется по заранее обдуманной процедуре;

в) все данные наблюдения фиксируются в протоколах или дневниках наблюдения по определённой системе;

г) информация, полученная путём наблюдения, должна поддаваться контролю на обоснованность и устойчивость.

Эксперимент (от лат. experimentum – проба, опыт) – это исследовательская стратегия, в ходе которой осуществляется целенаправленное наблюдение за тем, как ведут себя одни характеристики явления (процесса, ситуации), если последовательно и в определённом порядке из-менять другие характеристики явления (процесса, ситуации).

Эксперимент как специфический метод сбора первичной информации и особый тип исследовательской процедуры считается идеальным научным методом, поскольку предполагает строгий контроль всех условий проведения опыта.

По характеру экспериментальной ситуации различают эксперименты полевые ( естественные ) и лабораторные . Строгий учёт всех условий опыта легче всего осуществить в специально оборудованной лаборатории. Естественный эксперимент более труден для проведения, а его результаты почти всегда оставляют простор для альтернативных интерпретаций. Полевой эксперимент – ведущий метод ориентированных на практику оценочных исследований.

Структура эксперимента:

- объект и предмет исследования как зависимая переменная;

- методы и средства преобразования «предмета в объекте» как независимые переменные;

- технология (методика) использования независимых переменных;

- диагностика и методы диагностики результатов влияния независимых переменных на зависимые переменные.

Следует иметь в виду, что объект и предмет экспериментирования не является объектом всего исследования.

ВОПРОС 5

Формы научного произведения

Научная деятельность, как и любая творческая деятельность, – процесс, с трудом поддающийся формализации. Однако для обретения научной ценности и общественной значимости результаты научной деятельности должны быть определённым образом изложены.

Результаты научного исследования могут быть представлены в различной форме. Форма научного произведения зависит от содержания полученных материалов и их целевой направленности. В определённой степени форма научного произведения зависит от стиля научного изложения, обусловленного особенностями мышления автора. Различают следующие функциональные стили научного изложения : собственно научный, научно-информативный, научно-справочный, учебно-научный и научно-популярный.

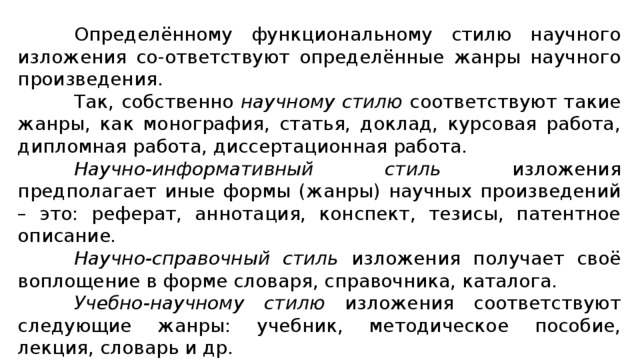

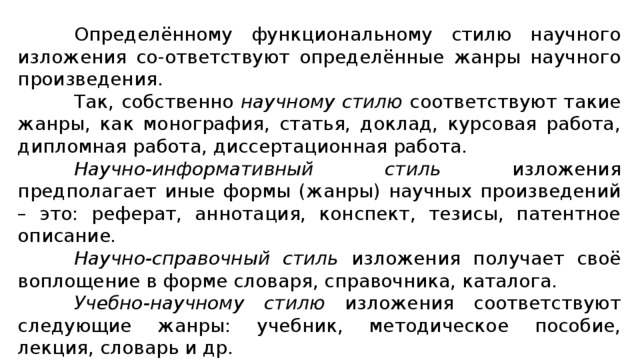

Определённому функциональному стилю научного изложения со-ответствуют определённые жанры научного произведения.

Так, собственно научному стилю соответствуют такие жанры, как монография, статья, доклад, курсовая работа, дипломная работа, диссертационная работа.

Научно-информативный стиль изложения предполагает иные формы (жанры) научных произведений – это: реферат, аннотация, конспект, тезисы, патентное описание .

Научно-справочный стиль изложения получает своё воплощение в форме словаря, справочника, каталога.

Учебно-научному стилю изложения соответствуют следующие жанры: учебник, методическое пособие, лекция, словарь и др.

Очерк, статья, лекция – формы произведений научно-популярного жанра.

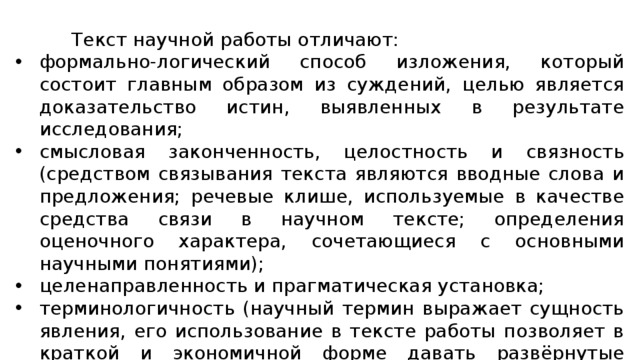

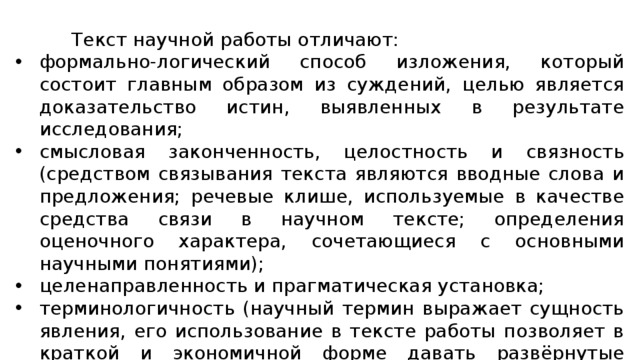

Текст научной работы отличают:

- формально-логический способ изложения, который состоит главным образом из суждений, целью является доказательство истин, выявленных в результате исследования;

- смысловая законченность, целостность и связность (средством связывания текста являются вводные слова и предложения; речевые клише, используемые в качестве средства связи в научном тексте; определения оценочного характера, сочетающиеся с основными научными понятиями);

- целенаправленность и прагматическая установка;

- терминологичность (научный термин выражает сущность явления, его использование в тексте работы позволяет в краткой и экономичной форме давать развёрнутые характеристики и определения научных фактов, понятий, процессов и явлений).

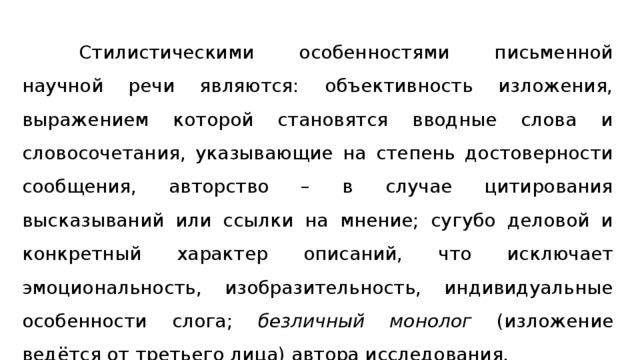

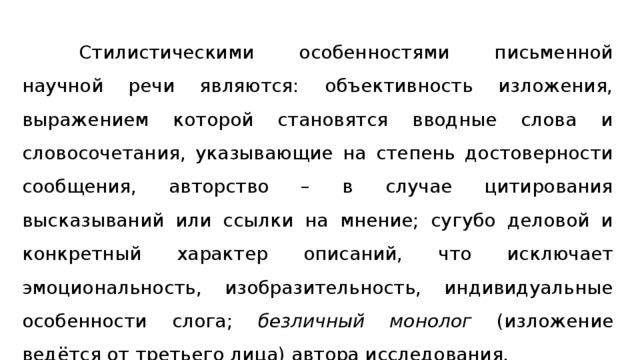

Стилистическими особенностями письменной научной речи являются: объективность изложения, выражением которой становятся вводные слова и словосочетания, указывающие на степень достоверности сообщения, авторство – в случае цитирования высказываний или ссылки на мнение; сугубо деловой и конкретный характер описаний, что исключает эмоциональность, изобразительность, индивидуальные особенности слога; безличный монолог (изложение ведётся от третьего лица) автора исследования.

Остановимся кратко на характеристике некоторых форм научного произведения: доклада на научную тему, тезисов доклада, научного отчёта, научной статьи, брошюры, монографии, диссертации, автореферата и др. Особый статус имеет такой жанр, как эссе. С него и начнём знакомство с характерными особенностями различных форм научных произведений.

Эссе (от фр. Essai – попытка) – это небольшое произведение научного или критического характера, посвящённое какому-либо актуальному вопросу. Содержание и структура эссе определяются автором, который, излагая свой взгляд на рассматриваемую проблему, стремится убедить читателя принять (разделить с ним) его позицию. Произведение в жанре эссе – результат анализа (размышления, рефлексии) автора по определённой теме, представляющей научный интерес. Таким образом, объект эссе – это научный объект. Тематика эссе может иметь междисциплинарный характер. Отсюда уникальность, оригинальность трактовки предмета эссе. Именно тематика эссе сближает его с другими жанра-ми (формами) научной литературы. Однако эссе имеет свободную структуру (в том смысле, что автор сам определяет её) и категориями лица, времени, места и т. д. Эссе балансирует между научностью (по тематике и аналитичности), публицистичностью (по стилю) и художественностью (по структурным особенностям).

Научный доклад – это публичное сообщение, развёрнутое изложение какой-либо темы, чаще всего рассчитанное на специалистов в данной области.

Как правило, научный доклад состоит из следующих частей:

1) краткого введения в виде вводных замечаний и практического значения рассматриваемой темы;

2) основной части, раскрывающей сущность темы и главные её научные положения;

3) выводов и предложений.

В связи с тем, что на изложение доклада или научного сообщения обычно отводят ограниченное время (10, 15, 20, 30 мин.), отдельные части его содержания должны быть хорошо проработаны и соизмеримы.

Тезисы доклада – это положения, кратко излагающие какую-либо идею или основные мысли доклада. Их предоставляют для предварительного ознакомления с основными положениями доклада и для опубликования. Как правило, тезисы излагают в 5–7 пунктах на 1,5–2 страницах машинописного текста.

Научный отчёт – это сообщение, доклад о действиях, проведённых исследователем. Обычно он содержит:

1) краткое изложение плана и программы пройденных этапов научной работы;

2) детальную характеристику применявшихся методов исследования;

3) сущность новых научных результатов;

4) заключение, в котором подводятся итоги исследования и отмечаются вопросы, оставшиеся нерешёнными;

5) выводы и предложения.

К научному отчёту в качестве приложения приводятся материалы, служащие научной аргументацией отчёта (таблицы и пр.). Главное назначение научного отчёта – исчерпывающе осветить выполненную работу после её завершения или за определённый период времени.

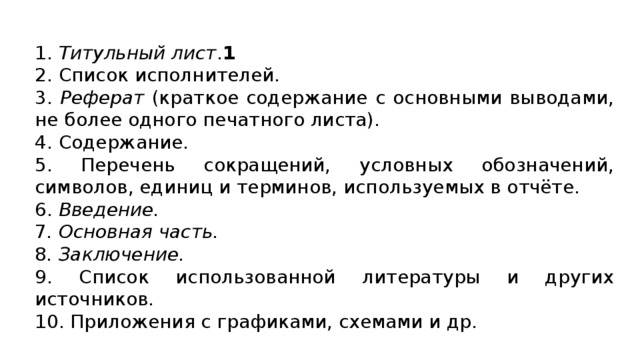

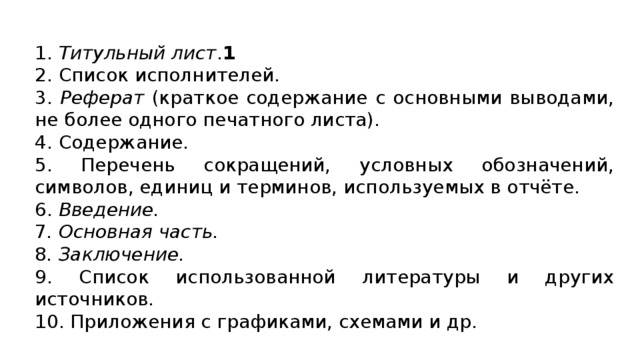

Структурными элементами отчёта о научно-исследовательской работе являются:

1. Титульный лист . 1

2. Список исполнителей.

3. Реферат (краткое содержание с основными выводами, не более одного печатного листа).

4. Содержание.

5. Перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и терминов, используемых в отчёте.

6. Введение.

7 . Основная часть.

8 . Заключение.

9. Список использованной литературы и других источников.

10. Приложения с графиками, схемами и др.

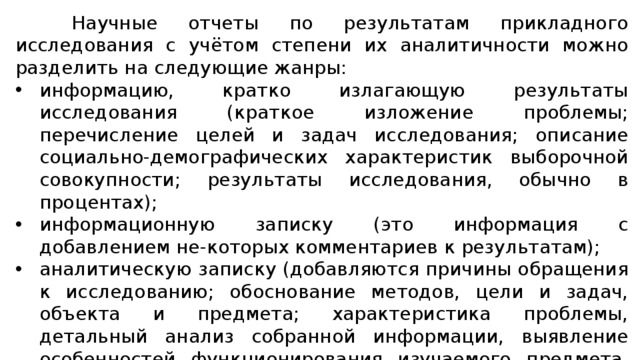

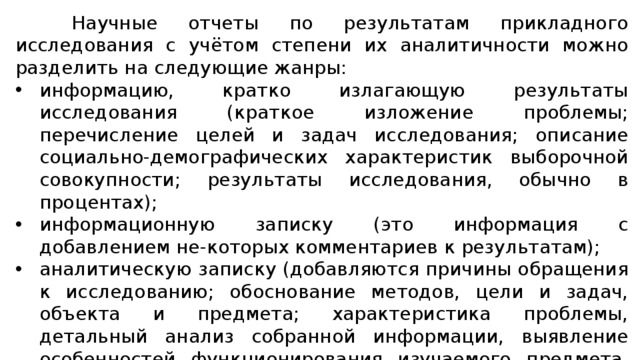

Научные отчеты по результатам прикладного исследования с учётом степени их аналитичности можно разделить на следующие жанры:

- информацию, кратко излагающую результаты исследования (краткое изложение проблемы; перечисление целей и задач исследования; описание социально-демографических характеристик выборочной совокупности; результаты исследования, обычно в процентах);

- информационную записку (это информация с добавлением не-которых комментариев к результатам);

- аналитическую записку (добавляются причины обращения к исследованию; обоснование методов, цели и задач, объекта и предмета; характеристика проблемы, детальный анализ собранной информации, выявление особенностей функционирования изучаемого предмета, обоснование путей решения проблем);

- отчёт (характеристика дана выше).

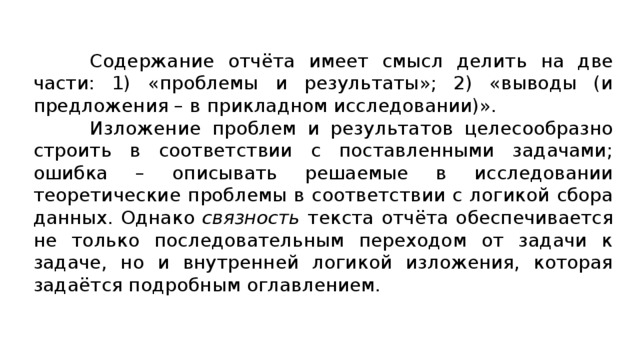

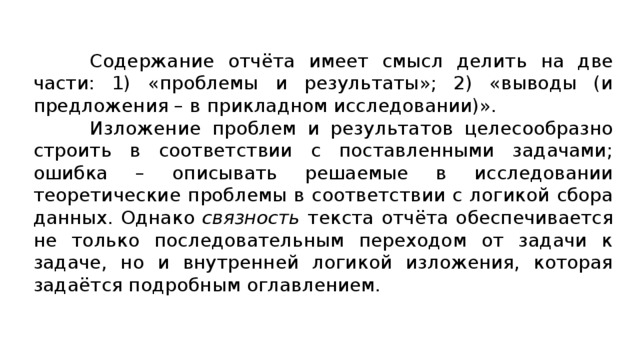

Содержание отчёта имеет смысл делить на две части: 1) «проблемы и результаты»; 2) «выводы (и предложения – в прикладном исследовании)».

Изложение проблем и результатов целесообразно строить в соответствии с поставленными задачами; ошибка – описывать решаемые в исследовании теоретические проблемы в соответствии с логикой сбора данных. Однако связность текста отчёта обеспечивается не только последовательным переходом от задачи к задаче, но и внутренней логикой изложения, которая задаётся подробным оглавлением.

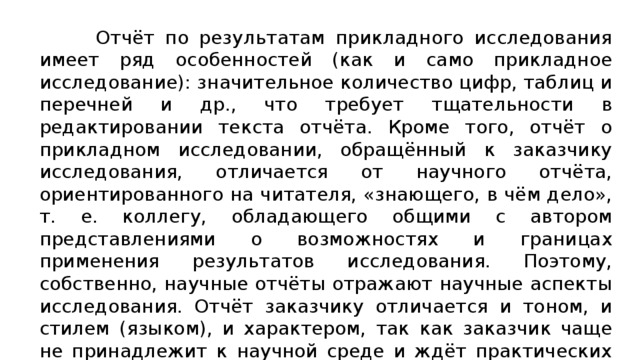

Отчёт по результатам прикладного исследования имеет ряд особенностей (как и само прикладное исследование): значительное количество цифр, таблиц и перечней и др., что требует тщательности в редактировании текста отчёта. Кроме того, отчёт о прикладном исследовании, обращённый к заказчику исследования, отличается от научного отчёта, ориентированного на читателя, «знающего, в чём дело», т. е. коллегу, обладающего общими с автором представлениями о возможностях и границах применения результатов исследования. Поэтому, собственно, научные отчёты отражают научные аспекты исследования. Отчёт заказчику отличается и тоном, и стилем (языком), и характером, так как заказчик чаще не принадлежит к научной среде и ждёт практических советов.

Итоговые документы по результатам анализа данных могут быть представлены не только в форме отчёта, но и в иных формах. Это могут быть научные публикации и публикации в средствах массовой информации . В этом случае предполагается, что научный отчёт предназначается заказчику, научная статья – специалистам, а публикация в прессе – широкой публике.

Научная статья – научное сообщение небольшого объёма (около 8–10 страниц печатного текста с минимальным количеством графического материала), публикуемое в журнале или сборнике трудов, в котором излагаются материалы о состоянии научно-исследовательской работы. Эта форма научного произведения и представления результатов исследования позволяет вовлечь огромный массив эмпирических данных в научный оборот, имеет большое значение для развития теории и практики социальной работы, методики социологических исследований.

Монография (от греч. monos – один, единственный + qrafo – пишу) – научный труд, в котором подробно и всесторонне исследуется и освещается одна проблема, тема или вопрос.

Брошюра – печатное издание небольшого объёма, обычно издаваемое без переплёта.

Диссертация (от лат. dissertation – рассуждение, исследование) – специальная форма научного исследования, которая подготовлена соискателем (диссертантом) для публичной защиты на заседании специализированного Совета определённого высшего учебного заведения или научно-исследовательского учреждения и получения учёной степени.

Диссертация является квалификационной научной работой в определённой области науки, которая имеет внутреннее единство, содержит совокупность научных результатов, научных положений, выдвигаемых диссертантом для публичной защиты, а также она свидетельствует о личном вкладе диссертанта в науку и его качествах как учёного.

Так, диссертация на соискание учёной степени кандидата наук должна быть научной квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний, либо изложены научно обоснованные разработки, обеспечивающие решение важных прикладных задач.

Диссертация на соискание учёной степени доктора наук представляет собой научно-квалификационную работу, в которой на основании выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как новое крупное достижение в развитии соответствующего научного направления.

Параллельно с завершением диссертационной работы соискатель должен написать автореферат.

Автореферат – содержит краткое изложение автором своего научного произведения. В нём даётся обоснование структуры диссертационной работы, излагаются основные идеи и выводы диссертации, показывается вклад автора в проведённое исследование, а также степень новизны и практическая значимость результатов исследования.

Для студента в качестве автореферата выступает предельно сжатое изложение текста курсовой или дипломной работы, представленной к защите ( текст выступления на защите курсовой или дипломной работы). В нём студент проводит самоанализ своей работы: кратко излагает стратегию и тактику исследования (научный аппарат), пути решения поставленной проблемы и полученный результат.

Выпускная квалификационная работа – это выпускная исследовательского характера работа. Выпускная квалификационная работа – это профессиональная проверка, тогда как диссертация – проверка академическая. Диссертация должна быть оригинальна; в диссертации кандидат доказывает, что как учёный он может поспособствовать развитию науки, которой намерен заниматься. Диссертация является оригинальной работой, т. е. в ней следует «открыть» что-то своё, чего другие учёные не говорили. Выпускные квалификационные работы лучших студентов, бывает, не уступают диссертациям. В последствии (при наличии желания и способностей его автора) такие работы переходят в более обширное исследование, т. е. в диссертацию. Однако чаще всего выпускная квалификационная работа представляет собой форму учебного исследования.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ