СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Основы выживания

Учебно-методический материал

Просмотр содержимого документа

«Основы выживания»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«КРАСНОДАРСКИЙ КРАЕВОЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

|

Практические рекомендации по программе обучения «Основ безопасности жизнедеятельности» и «Безопасность жизнедеятельности»

РАЗДЕЛ:

Основы выживания

|

Разработчик:

Стешенко А.Ф.

Хоменко И.П.

2022 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Тема 1. Выживание как составная часть боеспособности и жизнедеятельности военнослужащих в современных условиях……………………………….3-38 стр

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ…………………………..39-40 стр

Тема 1. Выживание как составная часть боеспособности и жизнедеятельности военнослужащих в современных условиях

Занятие №1 Факторы выживания и автономного существования Способы выживания в условиях различных климатических зон и влиянии низких и высоких температур, условий высокогорья на организм.

1. Факторы выживания и автономного существования. Экстремальные условия воинской деятельности, адаптация к ним личного состава, физическая подготовка как одно из средств адаптации к экстремальным условиям воинского труда.

1.1. Аварийные ситуации в природе, меры предупреждения и первоочередные действия;

Знание основ выживания обязательно для каждого человека. Под выживанием следует понимать активные целесообразные действия, направленные на сохранение жизни, здоровья и работоспособности в условиях автономного существования.

Эти действия заключаются в преодолении психологических стрессов, проявлении изобретательности, находчивости, эффективном использовании снаряжения и подручных средств для защиты от неблагоприятного воздействия факторов природной среды и обеспечения потребностей организма в пище и воде.

Возможности человеческого организма, как и всего живого, ограниченны и находятся в весьма узких пределах. Где тот порог, за которым изменения функций органов и систем становятся необратимыми? Каким лимитом времени могут располагать люди, оказавшиеся в тех или иных экстремальных условиях? Как лучше защитить человека от неблагоприятного воздействия многочисленных и разнообразных факторов природной среды?

Важное значение для жизнеспособности человека имеют природная среда, ее физико–географические условия. Активно воздействуя на организм человека, она увеличивает или сокращает сроки автономного существования, способствует или препятствует успеху выживания. Арктика и тропики, горы и пустыни, тайга и океан – каждая из этих природных зон характеризуется своими особенностями климата, рельефа, растительного и животного мира. Они обусловливают специфику жизнедеятельности человека: режим поведения, способы добывания воды и пищи, особенности строительства убежищ, характер заболеваний и меры их предупреждения, возможность передвижения по местности и т. д.

Благоприятный исход автономного существования во многом зависит от психофизиологических качеств человека: воли, решительности, собранности, изобретательности, физической подготовки, выносливости. Основа успеха в борьбе с силами природы – умение человека выживать. Но для этого необходимы определенные теоретические и практические знания.

Вынужденное автономное выживание человека может происходить в случаях:

¦ потери ориентира;

¦ лишения транспортного средства;

¦ потери человека, знающего местность;

¦ стихийного бедствия. Причинами этих случаев могут быть:

¦ стихийные бедствия, неблагоприятные погодные условия;

¦ аварийная ситуация на транспорте (кораблекрушение, авиакатастрофа);

¦ неумение ориентироваться на местности;

¦ невнимательность;

¦ излишняя самоуверенность.

В любом случае человек должен знать факторы выживания в дикой природе.

1.2. Факторы выживания человека в дикой природе

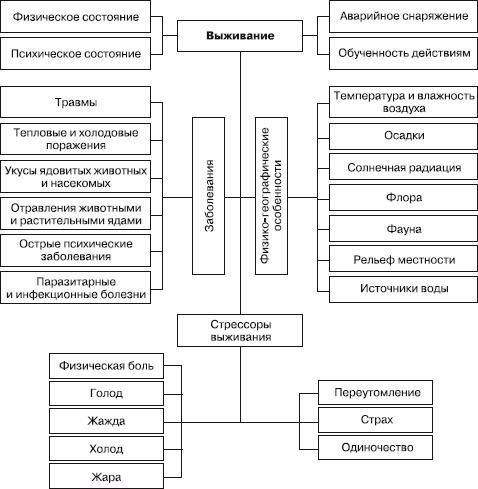

Факторы выживания – это причины объективного и субъективного характера, обусловливающие исход автономного существования (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Факторы выживания

Практика показала, что из общего количества людей, попавших в экстремальную ситуацию, до 75 % испытывают чувство подавленности, до 25 % – невротическую реакцию. Самообладание сохраняют не более 10 %. Постепенно в течение определенного времени люди либо адаптируются, либо их состояние ухудшается.

Какие реакции человека, попавшего в экстремальные условия, – негативные или позитивные – возьмут верх, зависит от следующих факторов.

Физическое состояние человека, то есть отсутствие или наличие у него хронических заболеваний, аллергических реакций, ранений, травм, кровотечений. Важны возраст и пол человека, так как наиболее тяжело автономное выживание переносят люди преклонного возраста и дети дошкольного возраста, а также беременные женщины.

Психологическое состояние человека. К благоприятным психологическим факторам относятся умение самостоятельно принимать решения, независимость и стрессоустойчивость, чувство юмора и способность к импровизации. Важно умение справляться с болью, одиночеством, апатией и чувством бессилия, преодолевать голод, холод и жажду, а также справляться с другими стрессорами выживания.

Обученность действиям в автономных условиях – основополагающий фактор выживания. От степени профессиональной подготовки зависит многое.

Перечислим основные навыки и умения, которыми должен обладать человек, оказавшийся в ситуации автономного выживания в природе:

1) умение рассчитывать необходимый минимальный объем пищи и воды;

2) владение способами добычи и очистки питьевой воды в природе;

3) умение ориентироваться на местности с помощью карты, компаса, GPS–навигаторов, других приборов и без них;

4) навыки оказания первой медицинской помощи;

5) навыки охоты на дикого зверя, рыболовства, отслеживания добычи;

6) умение разводить костер при помощи подручных средств;

7) знания технологии постройки временных укрытий;

8) умение сигнализировать о своем местонахождении при помощи переговорных радиостанций, таблиц, визуальных и жестовых кодовых сигналов.

Под средствами выживания понимается минимум предметов для выживания, обеспечивающих комфортное пребывание человека в дикой природе при любых погодных условиях. Это носимый аварийный запас (НАЗ) с предметами первой необходимости.

Комплектация

1) V спички с серной головкой, предварительно опущенной в воск, – 3 шт.;

2) черкаш (серная полоска, нанесенная сбоку спичечного коробка), пополам – 1 шт.;

3) швейная игла – 1 шт.;

4) рыболовный крючок – 2 шт.;

5) леска и капроновая нить – по 5 м каждой;

6) марганцовка, таблетки активированного угля – 3 конвалюты;

7) таблетки болеутоляющего – 1 конвалюта.

Футляр НАЗа находится в полиэтиленовом пакете с залитыми расплавленным воском краями, который перевязан резинкой.

Применение

¦ Спички и черкаш – средства разведения огня.

¦ Швейная игла с капроновой нитью – для ремонта одежды, укрытий, сумок, рюкзаков, извлечения заноз и удаления клещей.

¦ Рыболовный крючок и леска – средства рыбной ловли.

¦ Таблетки активированного угля и марганцовка для профилактики пищевых отравлений и обеззараживания воды.

Носимый аварийный запас в максимальной комплектации

¦ Аптечка (рекомендуемая комплектация «по минимуму»):

1) анальгин, ацетилсалициловая кислота, нитроглицерин, валидол, уголь активированный, корвалол, сульфацил натрия, раствор аммиака;

2) гипотермический пакет, жгут, стерильный, нестерильный и эластичный бинты, лейкопластырь бактерицидный, салфетки кровоостанавливающие, мирамистин, лейкопластырь, вата.

¦ Обезвоженная сухая пища и витамины.

¦ Запас воды.

¦ Котелок.

¦ Туалетные принадлежности.

¦ Бензиновая и газовая зажигалки, непромокаемые спички.

¦ 2 фонаря с дополнительными батарейками и лампочками.

¦ Прочная длинная веревка.

¦ Топор малый.

¦ Палатка или плащ–палатка.

¦ Дождевики, брезентовый костюм, носки, шляпы, перчатки, высокие сапоги (желательно резиновые).

¦ Свечи, сухое топливо.

¦ Иголки, нитки.

¦ Рыболовные удочки и леска.

Подавляющие факторы выживания человека в дикой природе

Добывание огня

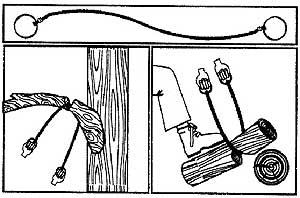

Вполне надежен способ добывания огня при помощи не сложного устройства состоящего из лука, сверла и опоры. Лук изготавливается из метрового ствола молодой березы или орешника толщиной 2 - см и куска веревки или парашютной стропы в качестве тетивы. Для сверла берут 25 - 30-сантиметровую сосновую палочку толщиной в карандаш, заостренную с одного конца. Опорой служит сухое полено дерева твердой породы (береза, дуб и т. п.). Очистив опору от коры, высверливают в ней лунку глубиной 1 -1,5 см и вокруг укладывают трут. Обернув сверло один раз тетивой лука, вставляют его острым концом в лунку.

Затем, надев на левую руку перчатку или положив между ладонью и сверлом прокладку из ткани или древесной коры, прижимают сверло сверху, а правой рукой быстро двигают лук взад-вперед перпендикулярно сверлу. Как только трут затлеет, его следует осторожно раздуть и положить в растопку. Не надо отчаиваться, если первые попытки закончились неудачей. Чтобы достигнуть успеха, надо помнить о трех непременных правилах: трут должен быть очень сухим, действовать как написано выше и, главное, проявить терпение и упорство, всегда помня, что до вас этим способом пользовались многие поколения людей, и не подозревавших о существовании спичек.

Оборудование кострового бивака

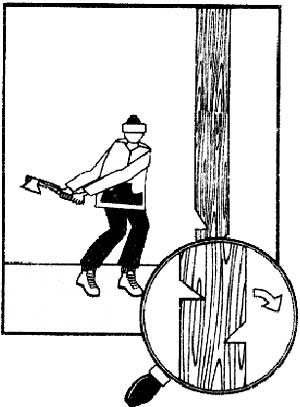

Пила очень желательна при заготовке дров. В экстремальных условиях наиболее удобна «охотничья» пила изготовленная из куска цепной пилы. Такая пила длиной около метра с ручками вмещается в коробку размером 100х70х30мм.

Нож. Наиболее удобным стоит признать «таежный» нож, с лезвием длиной 15-17см; шириной 3-3,5см; толщиной – 0,3см. Он имеет деревянные ножны и удерживается в ножнах за счет конусообразной рукоятки. Крепится нож на бедре правой ноги.

Заготавливая дрова, подпиливайте или подрубайте дерево с двух сторон, при этом вспомогательный подруб, сделанный со стороны, куда предполагается валить дерево, должен быть примерно на ладонь ниже основного. Пилить или рубить дерево вкруговую нерационально и невыгодно, так как положить его в нужную сторону в этом случае будет очень трудно.

Для разведение костра, надо:

Зимой с веток близко расположенных деревьев сбить шапки снега, чтобы они, упав, не загасили костер Летом отгрести с костровища сухую траву, листву, обкопать его ровиком

На влажной почве сделать настил из бревен или камней

Приготовить растопку — сухие обструганные палочки, пучки сухих мелких веток

Приготовить в достаточном количестве топливо

При разведении костров для топлива подойдёт «горючее» в любом состоянии.

Бензин в чистом виде для отопительных целей непригоден и опасен, так как сгорает практически мгновенно, не успевая подсушить растопку.

Но он хорошо и долго горит, если им пропитать песок, насыпанный в яму, выкопанную в грунте. Если тот же песок насыпать в какую-нибудь емкость, а затем пропитать бензином и поджечь — получится примитивный очаг.

Из бензина или керосина, смешанного с мылом и древесными опилками, можно изготовить топливные брикеты, предназначенные для разжигания костров. Такие брикеты при необходимости очень быстро разжигаются и достаточно удобны для переноски. Бензин, пропитавший опилки, почти не испаряется, и поэтому брикеты очень долго сохраняют свои горючие свойства. В сильный дождь их желательно хранить в герметичной упаковке.

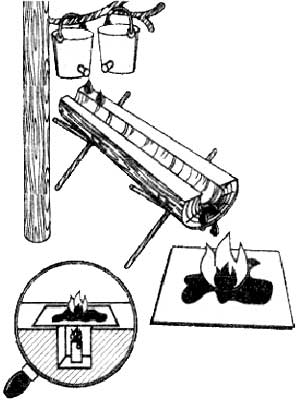

Технические масла можно использовать в качестве топлива в импровизированной печи. Для этого на возвышении устанавливаются или подвешиваются две банки, в которые в пропорции 1:3 заливаются, в одну масло, а в другую вода.

У основания банок пробиваются небольшие отверстия, которые затыкаются пробками (конусообразно обструганными сучками). Масло и вода из разных банок по капле стекают по желобу на металлический лист, в крайнем случае, плоский камень, стоящий на опоре. Под листом (камнем) разводится не большой запальный костер, который разогревает его. Масловодяная смесь, попадая на раскаленный лист, становится высоколетучей и, воспламеняясь, горит жарким пламенем. Дальнейшее поддержание огня дров не требует. Пропорции поступления масла и воды в желоб должны выдерживаться таким образом, чтобы на 2 — 3 капли воды приходилась 1 капля масла. Интенсивность стекания капель регулируется вытягиванием из банок деревянных пробок.

Кроме того, в качестве топлива для костров можно использовать: нефть, антифриз, репелленты, торф, который всегда можно найти на высохших болотах (только надо учитывать, что для горения торфа требуется усиленная вентиляция), уголь, помет животных; сухую траву, связанную в плотные пучки.

В Заполярье, кроме карликовой ивы и прибитого к берегу морскими волнами топляка, в качестве топлива эскимосы всегда использовали жир животных и птиц. В печках и лампах горит животный жир.

Тюлений жир может быть использован для разведения костров. Для этого его разогревают и поджигают с помощью сухого спирта, бензина или свечи. На снегу или льду народы Севера разжигают костры на тюленьей шкуре, уложенной мехом вниз. Фунт жира тюленя (примерно 400 г), имеющий квадратную форму, может гореть в течение нескольких часов, давая яркое, видимое за несколько километров пламя. Густой дым, образующийся при горении жира, не удушлив, правда, имеет дурное свойство проникать сквозь одежду вплоть до самого тела.

Oставшаяся после сгорания тюленьего жира зола съедобна, а обугленные остатки жира издревле заменяли эскимосам жевательную резинку.

Обеззараживание и фильтрование воды

Проще всего организовать водопотребление в таежной и горно-таежной зонах. В тайге источники воды встречаются на каждом шагу. Наиболее безопасна в медицинском отношении, и к тому же приятна на вкус, вода в ключах и родниках. Пробившись сквозь толщу земли, вода очищается от вредных примесей, микроорганизмов. Такую воду можно пить без всякой опаски.

То же самое можно сказать о большинстве проточных водоемов с быстрым течением — ручьях, небольших равнинных и горных речках. Большинство из них подпитывают грунтовые воды или ледники; текут они среди леса и поэтому загрязниться, просто не успевают. И хотя некоторые авторитетные люди рекомендуют дезинфицировать и проточную воду, вряд ли это в аварийной практике выполнимо. Мучимый жаждой человек, скорее всего не станет тратить время на разведение костра и кипячение чистой на вид воды, а просто напьется из любого встретившегося на пути источника.

Но, в жару, после долгого перехода, не следует пить холодную воду сразу и много. Надо в течение нескольких минут остыть, затем прополоскать рот прохладной водой и лишь потом пить. Если этим правилом пренебречь, то можно легко и очень сильно простудиться. На Руси была распространена подобная, характерная для поры сенокоса смерть, когда люди, разгоряченные работой, набрасывались на ледяную ключевую воду, застужались, заболевали и сгорали в считанные дни.

Не рекомендуется также жадно набрасываться на воду, стараясь выпить возможно больше залпом. Иногда бывает достаточно выждать 10 - 15 мин, чтобы напиться гораздо меньшим количеством воды. Пить следует мелкими глотками, не спеша, делая 3 – 5 минутные перерывы. Особенно важно придерживаться данного правила, когда воду приходится переносить на себе.

В отличие от быстротекущих ручьев и речек слабопроточные водоемы (широкие равнинные реки, старицы, заросшие озера, пруды, болота) предложить готовую к употреблению воду не могут. Застойная вода обычно бывает сильно загрязнена и насыщена различными болезнетворными микроорганизмами. Здесь лучше перестраховаться и если и пить ее, то после соответствующей и очень тщательной «санитарной обработки».

Способов дезинфекции воды существует множество. Надежней всего использовать специальные таблетки для обеззараживания воды — пантоцид. Одна таблетка этого препарата обеззараживает 0,5 — 0,75 л воды через 15 — 20 мин после растворения. В какой-то степени заменить их могут:

таблетки гидроперита (пергидроля) — одна таблетка на 1,5 — 2 л воды

марганцовокислого калия — примерно 1 — 2 г на ведро воды, при этом цвет раствора должен быть слабо-розовым;

йод — из расчета 3 — 4 капли пятипроцентной спиртовой настойки на 1 л воды

алюминиевые квасцы — щепотку на ведро воды

в крайнем случае, поможет даже обыкновенная поваренная соль — одна столовая ложка на 1,5 — 2 л воды

Во всех случаях воде надо дать отстояться в течение 15 — 30 мин.

Если названных медицинских средств и фильтров при себе не оказалось, воду следует тщательно прокипятить. Как минимум — 10 мин.

В тайге для большего обеззараживающего эффекта в воду можно добавить 100-200 г (на 10 литров воды) молодых веток ели, сосны, пихты, кедра или можжевельника и кипятить их 10-30 мин. Осевший на дне ведра бурый, плохо растворимый осадок пить нельзя. С той же целью можно использовать кору ивы, вербы, дуба, бука, молодую бересту из расчета 100 — 150 г на 10 литров воды и кипятить 20 — 40 мин или настаивать в теплой воде 6 час.

В тундре и лесотундре в кипящую воду можно добавить 2 — 3 горсти хорошо промытого ягеля. В горах — лишайник (каменный мох), кору лесного или грецкого ореха — 50 г на 10 литров воды с последующим 10 —20-минутным кипячением, траву арники или календулы — 150 — 200 г на 10 л, кипятить 10 — 20 мин.

В степной зоне с той же целью можно использовать траву ковыля, перекати-поля, тысячелистника или полевой фиалки из расчета 200 — 300 г на 10 литров воды с получасовым кипячением. В пустыне — верблюжью колючку или саксаул.

Устранить неприятный запах воды можно с помощью добавления в нее при кипячении древесного угля из костра и последующего отстаивания в течение 30 — 40 мин.

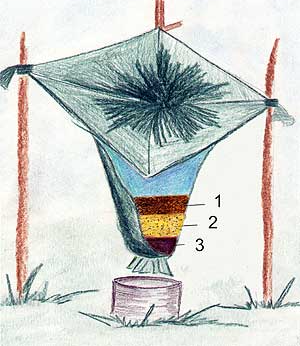

Тканевый фильтр

Фильтр можно соорудить из любой имеющейся в распоряжении ткани и жердей. Для этого жерди устанавливаются треногой, на которой на трех уровнях привязываются три куска ткани. Каждый такой импровизированный фильтр нагружается своим наполнителем.

Например, верхний (1) — травой

средний (2) — песком

нижний (3) — древесным углем, взятым из прогоревшего костра, сложенного из деревьев лиственных пород.

Вода, свободно протекая через все слои, фильтруется и осветляется.

Малоформатный вариант тканевого фильтра представляет собой прикрепленный к жердевому каркасу тканевый тубус, заполненный различными слоями грунта — землей, песком, золой и пр. В качестве тубуса можно использовать рукав рубахи, штанину или свернутое кульком полотнище. Чтобы фильтруемая вода не просачивалась по ткани, ее следует узкой струйкой наливать в углубление, сделанное в центре фильтра.

Простейший фильтр представляет собой пустую консервную банку с двумя-тремя небольшими отверстиями, пробитыми в днище, на две трети заполненную мелким песком. Вода заливается сверху и, пройдя сквозь толщу песка, вытекает в отверстия. Для большей надежности процесс фильтровки лучше повторить многократно. Если вода очень загрязнена, песок в банке следует периодически менять на более чистый.

А если банку заполнить разбитым на мелкие кусочки углем, взятым из прогоревшего костра, то получится более технологичный угольный фильтр! Более чистый уголь получается, если дрова прожечь в какой-нибудь емкости на сильном огне.

Дрова должны быть лиственных пород, так как хвойные породы придают отфильтрованной воде специфический вкус и запах.

И, наконец, самый простой (но это не значит, что самый плохой) фильтр — это земляной насос. Для его устройства не надо ничего — ни ткани, ни палок. Достаточно иметь водоем с подозрительного вида водой и шанцевый инструмент — лопатку, нож или просто заостренную палку. Этим инструментом в 50—100 см от водоема необходимо выкопать глубокую, не менее полуметра, ямку и подождать, пока она заполнится водой. Затем воду осторожно вычерпать, подождать, пока ямка вновь наполнится, и снова вычерпать. И так до тех пор, пока вода не станет чистой и прозрачной.

Но все же лучше перетерпеть жажду до тех пор, пока на пути не встретится родник или другой чистый водоем. При этом для уменьшения чувства жажды можно сосать кисловатый леденец, косточки от плодов или чистый камешек-голыш.

Водой, непригодной для питья, допустимо обтирать лицо, шею, смачивать головной убор. Тем, кто сильно потеет, целесообразно съесть перед выходом 10—15 г соли, запив ее водой до чувства полного насыщения. Это облегчит состояние во время перехода.

Простейший фильтр представляет собой пустую консервную банку с двумя-тремя небольшими отверстиями, пробитыми в днище, на две трети заполненную мелким песком. Вода заливается сверху и, пройдя сквозь толщу песка, вытекает в отверстия. Для большей надежности процесс фильтровки лучше повторить многократно. Если вода очень загрязнена, песок в банке следует периодически менять на более чистый.

А если банку заполнить разбитым на мелкие кусочки углем, взятым из прогоревшего костра, то получится более технологичный угольный фильтр! Более чистый уголь получается, если дрова прожечь в какой-нибудь емкости на сильном огне.

Дрова должны быть лиственных пород, так как хвойные породы придают отфильтрованной воде специфический вкус и запах.

И, наконец, самый простой (но это не значит, что самый плохой) фильтр — это земляной насос. Для его устройства не надо ничего — ни ткани, ни палок. Достаточно иметь водоем с подозрительного вида водой и шанцевый инструмент — лопатку, нож или просто заостренную палку. Этим инструментом в 50—100 см от водоема необходимо выкопать глубокую, не менее полуметра, ямку и подождать, пока она заполнится водой. Затем воду осторожно вычерпать, подождать, пока ямка вновь наполнится, и снова вычерпать. И так до тех пор, пока вода не станет чистой и прозрачной.

Но все же лучше перетерпеть жажду до тех пор, пока на пути не встретится родник или другой чистый водоем. При этом для уменьшения чувства жажды можно сосать кисловатый леденец, косточки от плодов или чистый камешек-голыш.

Водой, непригодной для питья, допустимо обтирать лицо, шею, смачивать головной убор. Тем, кто сильно потеет, целесообразно съесть перед выходом 10—15 г соли, запив ее водой до чувства полного насыщения. Это облегчит состояние во время перехода.

В южных регионах одним только фильтрованием воды лучше не ограничиваться, так как в ней во множестве могут пребывать различные кишечные, печеночные и прочие паразиты и вирусные инфекции, к которым организм европейского человека приспособлен плохо и которые могут вызывать самые серьезные заболевания. В южных и особенно южноазиатских регионах воду необходимо кипятить или перегонять с помощью паровых и полиэтиленовых дистилляторов.

Простейший паровой опреснитель можно сделать из куска полиэтиленовой пленки, емкости и нескольких жердей. Для этого жерди следует установить треножником, подвесить на них емкость и обмотать сверху полиэтиленовой пленкой. При этом в верхней части «кулька» следует оставить отверстие для вытяжки дыма, а нижние концы подвернуть внутрь на 10 — 15 см и слегка задрать вверх, чтобы образовались своеобразные карманы-углубления. Теперь если под емкостью развести костер и довести воду до кипения, то пар будет конденсироваться на пленке и стекать вниз, в образованные подвернутыми краями полиэтилена карманы.

Данный опреснитель в работе довольно капризен, так как сильный огонь норовит расплавить пленку, а слабый не поддерживает на требуемом уровне кипение. Этого недостатка можно избежать, если костер разводить внутри выложенного из камней очага, на который установить емкость. Камни прикроют легкоплавкую пленку от чрезмерного жара и направят его вверх, на дно емкости. И, конечно, в качестве дров лучше использовать дающие меньше искр тонкие дрова лиственных пород деревьев.

Поиск и использование водоисточников

Почти всегда вода скапливается в понижениях рельефа, куда она стекает с ближайших участков. Воды чаще всего поднимаются к поверхности земли на участках почвы, имеющей более рыхлую структуру, чем окружающая их почва. То есть срабатывает своеобразный природный насос, когда более тяжелый и водонепроницаемый грунт давит на водоносные слои, выталкивая воду вверх, по «руслам» более проницаемых почвенных слоев.

Например, на каменистых почвах встретить источники воды вероятнее всего в местах известковых выходов. Из всех каменистых почв известняки в наибольшей степени водопроницаемы, так как пронизаны множеством глубоких трещин, по которым и выдавливаются к поверхности земли грунтовые воды.

Точно так же в сухих каменистых, в том числе известковых, каньонах искать воду следует в местах, где их пересекают более пористые песчаные почвы.

Поняв принцип работы природного насоса, нетрудно догадаться, что наибольшие шансы отыскать источник воды в горной местности будут у людей, ведущих поиск у основания горных плато, хребтов, отдельных скал и каменных гряд. Плато или хребет, налегая своей массой на землю, выдавливают влагу с водоносных горизонтов наверх. Не имея возможности пробиться сквозь монолитную каменную толщу, влага уходит в стороны, пробивая себе путь в более рыхлых окружающих почвах. Именно поэтому большинство родников встречаются у подошв скальных выходов, в тех местах, где каменный монолит входит в соприкосновение с более рыхлыми почвами.

В монолитном мягком грунте источники воды встречаются гораздо чаще, так как при подъеме из недр на пути воды почти нет препятствий. В такой местности легче всего найти родник или другой проточный источник воды на дне долин, в нижней части склонов.

В засушливых районах наиболее вероятна встреча с водой там, где она протекала в зимне-весенний период, в руслах пересохших рек, на дне превратившихся в сухие долины водоемов, в понижениях рельефа.

Вероятность отыскать источник воды или близкие грунтовые воды тем выше, чем более сочную, густую и разросшуюся растительность вы наблюдаете в окружении мелкой, вялой и захиревшей. Если эти растения выглядят лучше, значит, их корни находятся в водоносном слое. Порой в таком месте бывает довольно выкопать небольшую ямку, чтобы она скоро заполнилась водой.

Хорошим индикатором источников воды могут служить птицы, животные, насекомые.

Мошка к вечеру часто собирается и кружит над открытой водой или хотя бы более влажными, чем окружающие, растениями. Туда же, охотясь за ней, подлетают многочисленные пернатые.

Все птицы, питающиеся зерновыми растениями, например зяблики, дикие голуби и прочие, от воды далеко не улетают. О направлении, в котором расположен источник, может сказать характер их полета: прямой и низкий — значит, скорее всего, они летят к воде; неторопливый, ломаный, от дерева к дереву, с частым отдыхом — обычно означает, что птицы возвращаются от воды. В первом случае надо двигаться в сторону полета, во втором — в противоположную. Кружащие над одним местом или распевающие песни птицы тоже могут указать на источник воды.

Чаще всего птицы слетаются к источнику воды ранним утром, в полдень и вечером. В это время за их поведением следует наблюдать особенно внимательно.

Чистоту воды можно проверить старым казацким приемом — плюнуть в воду и посмотреть, как ведет в ней себя слюна. В чистой воде ваша слюна должна быстро рассосаться, в загрязненных источниках она нередко застаивается. Если не уверен, что обнаруженный источник наполнен чистой водой, лучше перестраховаться и сомнительную воду вскипятить.

.4. Виды средств и способы подачи сигналов бедствия

Подавать сигнал не так просто, как может показаться. Ваша сигнализация может остаться незамеченной. Кроме того, неумение правильно подавать сигналы с помощью некоторых видов табельных средств может стоить вам жизни.

Все средства подачи сигналов бедствия делятся на табельные и подручные (вид средств), а также на звуковые, визуальные и радиосигналы (принцип передачи сигнала). Главная их цель – указать ваше точное месторасположение для последующей эвакуации и оказания неотложной помощи в виде сброса с самолета продовольствия, медикаментов, оружия и боеприпасов.

Табельные средства

Радиосигнал бедствия (SOS). Сигнал бедствия SOS (спасите наши души (… – …)) принят Международной конвенцией в Берлине 3 ноября 1906 г., для его беспрепятственного приема каждый час в течение 6 мин (с 15–й по 18–ю и с 45–й по 48–ю) на «частотах бедствия» – 500 и 2182 кГц – замолкают все радиостанции мира; в эфире наступает тишина, для того чтобы каждый, кто оказался в беде, мог беспрепятственно выйти в эфир и подать сигнал бедствия, указав квадрат своего местонахождения, либо дать возможность запеленговать себя. Для подачи данного радиосигнала необходимо иметь аварийный радиопередатчик и знать основы пользования данным прибором и азбуку Морзе.

Визуальные средства сигнализации

Пиротехнические средства сигнализации. К ним относятся:

¦ сигнальные ракеты;

¦ сигнальные шашки;

¦ сигнальные мортирки.

Данные средства сигнализации требуют выполнения определенных правил пользования и хранения:

¦ держите их подальше от себя;

¦ помните, что они могут выстрелить, обращайтесь с этими средствами, как с оружием;

¦ не ремонтируйте их в случае неисправности;

¦ если случилась осечка, не используйте вторично;

¦ всякое пиротехническое средство держите в вытянутой руке, развернув соплом от себя;

¦ находитесь подальше от других людей и от легковоспламеняющихся предметов, храните эти средства в ящиках, которые защищены от ударов и осадков, подавайте сигнал с максимально близкого расстояния и только тогда, когда есть уверенность, что его заметят;

¦ соблюдайте максимальные меры предосторожности.

Сигнальное зеркало. Это отполированная до блеска металлическая пластина с отверстием посередине (5–7 мм), через которое вы можете следить за объектом.

Пущенный вашим зеркалом «солнечный зайчик» обнаруживается даже с самолета, который летит на высоте 2 км на расстоянии 2025 км от вашего местоположения. Зеркало эффективно даже ночью, наверное, это можно назвать «пускать лунных зайчиков».

Подручные средства сигнализации

Отражатели. Для обозначения своего местоположения при отсутствии сигнального зеркала можно использовать косметическое зеркальце, фольгу, лезвие ножа. Чем сильнее отполирована пластина, тем дальше виден световой сигнал.

Разложите на холме куски измятой (это увеличит количество отражающих плоскостей) фольги. Или прикрепите фольгу на дереве или шесте на хорошо просматриваемом пространстве, она будет вращаться и подавать сигналы.

Воздушный змей. Воздушный змей тоже может сослужить вам хорошую службу. Сделайте из тонких дощечек раму, натяните на нее тонкую (желательно цветную) бумагу, привяжите к хвосту змея куски фольги и яркие ленточки.

Сигнальные флаги. Повесьте на высоких деревьях возле своего лагеря сигнальные «флаги» – яркие куски материи. Для того чтобы они были заметны сверху, растягивайте эти «флаги» по земле. Одну сторону материи привяжите к кустам, растущим вблизи водоема, а другую – к кольям, вбитым в дно водоема.

Сигнальный костер. Если у вас нет ни «флагов», ни фольги, ни пиротехники, ни фонарика, вы можете развести огонь, который ничем не хуже остальных средств. Костер, расположенный на открытой местности или высоком холме, виден издалека. В ночи ярко горящий костер виден с расстояния 20 км при наблюдении с неба, 8 км – при наблюдении с земли. А еще лучше, если костров несколько, расстояние между ними в этом случае не должно превышать 20–30 м. Однако, чтобы затея сработала, необходимо вблизи костров поддерживать постоянный небольшой огонь, так вы сможете за короткое время заставить полыхать свою «сигнализацию».

Наземные кодовые сигналы

На открытых участках можно выложить сигналы кодовой таблицы. Самые банальные – HELP и SOS. Размеры одного сигнала должны быть не меньше 3 м. Помните, чем больше сигнал, тем выше вероятность, что его заметят. Смастерить сигнал можно из подручных средств: обломков самолета, спасательных жилетов, одежды, бревен.

Можно сигнал не выложить, а «выкопать». Для этого снимите дерн и углубите траншею. Такие сигналы работают и днем, и ночью (ночью в углублениях можно развести огонь). «Разбросайте» сигналы по периферии, чем их больше, тем лучше.

Жестовая кодовая система общения с пилотами:

¦ «Здесь посадка! Мы нуждаемся в помощи!» – руки вверх, ладони внутрь, ноги вместе.

¦ «Посадка невозможна! Мы не нуждаемся в помощи!» – левая рука вверх, ноги вместе.

¦ «Прямо» – руки подняты, согнуты в локтях, ладони назад. Ноги на ширине плеч. Покачивание предплечьями назад.

¦ «Назад» – руки подняты вперед до уровня плеч. Ладони вперед.

¦ «Стоп! Двигатель остановить» – скрестить руки, быстрота этого действия соответствует степени необходимости остановки.

¦ «Зависнуть!» – руки в стороны, ладони вниз.

¦ «Ниже» – покачивание вниз прямыми руками, ладони вниз.

¦ «Выше» – покачивание вверх прямыми руками, ладони вверх.

¦ «Посадка» – руки скрестить перед собой внизу.

Экстремальные условия в воинской деятельности

Основными видами современной воинской деятельности являются боевая и учебно-боевая деятельность.

Боевая деятельность — это вид воинской деятельности, который осуществляется в условиях боя, войны. Бой для воина — всегда экстремальная ситуация. В нём, как ни в одном виде повседневной деятельности, неизмеримо возрастает значение эмоционально-волевых качеств человека, на основе которых формируются морально-боевые качества воина. В бою цена недостатка силы, ловкости, выносливости, замедленной реакции, ошибки в действиях — жизнь и невыполненная боевая задача.

В основе победы советского народа над фашистской Германией в годы Великой Отечественной войны лежат высокие эмоционально-волевые и морально-боевые качества советских воинов, партизан, подпольщиков.

Учебно-боевая деятельность — вид воинской деятельности, который осуществляется с целью подготовки личного состава к боевым действиям в условиях войны. В мирное время этот вид деятельности является ведущим.

Определяющее воздействие на формирование моральнобоевых качеств воинов оказывают тактическая, огневая, техническая, специальная, физическая, строевая подготовка. Один из принципов боевой подготовки личного состава в мирное время — учить войска тому, что необходимо на войне.

На тактических и тактико-специальных учениях, учениях с боевой стрельбой в обстановке, максимально приближенной к боевой, воины учатся мужественно преодолевать трудности походно-полевой обстановки, действовать в экстремальных условиях, закаляются морально, психологически и физически, овладевают на практике наукой побеждать сильного, технически оснащённого противника. На учениях воины днём и ночью, в любую погоду совершают в заданном темпе длительные марши, форсируют водные преграды, ведут учебно-боевые действия, практически выполняют весь комплекс своих функциональных обязанностей. В ходе учебно-боевой деятельности, таким образом, воины осуществляют идеомоторную тренировку — реально в боевой учёбе всё, и только противник «условный».

Юношей в ходе допризывной подготовки ещё не учат всему, что необходимо в армии, но у них развивают эмоционально-волевые и физические качества, которые в любой деятельности полезны, а в военной — необходимы.

Специфика жизни и быта военнослужащих срочной службы. Для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, специфична не только боевая и учебно-боевая деятельность. Новыми для них становятся жизнь и быт, взаимоотношения с новыми людьми, в воинском коллективе. Для большинства призванных на военную службу солдат период адаптации к новым условиям жизни проходит безболезненно и быстро.

Но некоторые юноши оказываются неспособными преодолеть наступившие трудности. Новые условия жизни и быта кажутся им настолько выходящими за рамки условий их предыдущей жизни, что вызывают у них состояние эмоциональной напряжённости, граничащей со стрессом. Как правило, это молодые люди с нервно-психической неустойчивостью, слабым здоровьем и физическим развитием, воспитанные в «тепличных» условиях и не привычные трудиться, с ярко выраженным эгоизмом.

Для формирования морально-психологической готовности к предстоящей военной службе юноше следует:

чётко сформулировать свои задачи

на период военной службы;

всесторонне готовить себя к военной службе, добросовестно изучать предмет «Допризывная подготовка»;

совершенствовать свою физическую подготовку, всемерно укреплять здоровье;

совершенствовать свои эмоционально-волевые качества.

Охарактеризуйте виды воинской деятельности.

В чём, по вашему мнению, состоят основные трудности военной службы? Готовы ли вы преодолеть эти трудности?

Сформулируйте для себя цель и задачи предстоящей военной службы.

2. Способы выживания в условиях различных климатических зон и влиянии низких и высоких температур, условий высокогорья на организм. Меры профилактики переохлаждения, обморожения, перегрева организма.

ПЕРЕХОД В АРКТИКЕ

Жестокий мороз, пронзительный, сбивающий с ног ветер, слепящая метель, многочисленные препятствия создают немало трудностей в походе, преодоление которых требует напряжения всех сил и большой выносливости.

Затраты сил и энергии во время перехода зависят не только от скорости движения и веса груза, но также от характера местности, ее рельефа, почвы. Например, энергозатраты при переходе на лыжах по ровной гладкой дороге с грузом 15— 35 кг при скорости 3,7 км/ч составляют 6,6 ккал/мин. При увеличении скорости до 6,6 км/ч — 7,9 ккал/мин, а при 10,5 км/ч — 14,35 ккал/мин. Большое влияние на величину энергозатрат будут иметь толщина и прочность снежного покрова. Так, при ходьбе со скоростью 2,4 км/ч с грузом 9 кг по мягкому снегу толщиной 10 см, 20 и 30 см энергозатраты возрастают с 6,2 ккал/мин до 9,3 и 12,4 ккал/мин. С увеличением скорости до 4 км/ч они составляют соответственно 10, 13 и 16 ккал/мин.

При подготовке к переходу особое внимание надо уделить подгонке и защите обуви от увлажнения, так как ноги — самое уязвимое место полярного путешественника. Для утепления обычно используются всевозможные стельки из фетра, войлока, сенной травы и т. п. Весьма эффективно защищают обувь от увлажнения бахилы — мешки или чехлы, сшитые из любой имеющейся ткани. Они надеваются поверх обуви и благодаря воздушной прослойке сохраняют ее поверхность относительно теплой. Поэтому образующийся водяной пар конденсируется на внутренней поверхности бахил, которые превращаются в своеобразный водосборник, непрерывно высушивающий обувь.

Очень важно утеплить голову и лицо, так как через них происходит значительная теплоотдача организма. При температуре минус 4 градуса по Цельсию теплоотдача от головы составляет почти 50 процентов всей теплоотдачи человека в состоянии покоя, а при минус 15 градусов — почти три четверти.

По плотному, ровному снежному насту можно идти со скоростью 5-6 км/ч.

Большую сложность во время переходов представляет ориентирование, поскольку обычный магнитный компас в высоких широтах дает большие отклонения, и ошибка может составлять более 10 градусов.

Немало помех в Арктике создает также рефракция, вызванная разностью температур нижних слоев воздуха и воды. Вследствие этого видимый горизонт понижается или, что бывает чаще, повышается. Признаком появления миража обычно служит волнообразное дрожание горизонта, возникновение в атмосфере легкой мглы.

Арктический туман тоже зачастую невероятно искажает предметы и пейзажи.

Преодоление препятствий на маршруте требует знания определенных правил и приемов. Небольшие трещины можно просто перепрыгивать, сняв с себя весь лишний груз и перебросив его на противоположную сторону; трех-,шестиметровые участки, заполненные снежной кашей, переходят с помощью «снежного моста» из больших глыб и обломков льда. Если путь преграждает высокая гряда торосов, лучше всего попытаться обойти ее или отыскать в радиусе 300-400 м проход.

Но, пожалуй, самым сложным и порой непреодолимым препятствием является открытая вода — разводья и полыньи. Узнать о состоянии ледяного поля по маршруту можно по цвету неба, в котором, словно в гигантском зеркале, отражается поверхность океана.

Об открытой воде всегда предупреждает водяное небо — темные пятна на низких облаках. Нередко испарения воды, сгущаясь в холодном воздухе, образуют над разводьями густой черно-бурый туман, напоминающий дым лесного пожара.

Сплошным ледяным полям соответствует так называемое ледяное небо — характерное белесоватое отсвечивание нижних слоев облаков над льдами, расположенными за границей видимости.

Небольшие разводья можно преодолеть на надувной спасательной лодке или использовать в качестве своеобразного парома отдельно плавающую льдину, отталкиваясь от окружающих льдин палкой или ножом. Но переправа через участки открытой воды — крайняя мера. Их лучше обойти. Можно и подождать образования прочного льда. Процесс льдообразования идет довольно быстро и тем интенсивнее, чем ниже температура воздуха.

Молодой лед отличается от старого более темной окраской и тонким, ровным снежным покровом без застругов и надувов. Участки молодого льда рекомендуется преодолевать по одному, страхуя идущих с помощью веревки. Если лед неожиданно провалился, надо постараться принять горизонтальное положение, а в качестве опоры использовать нож, воткнув его в лед. Этот простой прием не раз спасал жизнь людям. Выбравшись из воды, человек должен, несмотря на холод, немедленно раздеться, выжать одежду и развести, если возможно, костер. Опытные полярники считают, что, как ни страшна перспектива раздевания на морозе, она безопаснее продолжения перехода в мокрой одежде.

Зимние переходы в тундре не менее трудны. Единственным ориентиром, который иногда может помочь в выборе правильного направления, служат искусственные груды камней, сложенные на берегу в качестве опознавательных знаков. Нередко в них находится банка с запиской, из которой можно получить ценную информацию, необходимую для принятия решения и определения дальнейших действий.

Особенно опасен переход во время пурги. Сильный, пронизывающий ветер сбивает с ног, изматывает силы, затрудняет дыхание, человек быстро слабеет. Так, при ветре 25 м/с темп движения снижается с 5 до 0,5-1 км/ч. При первых признаках пурги — усилении ветра и снегопада — следует немедленно прекратить переход и укрыться в снежном убежище до окончания непогоды.

ПЕРЕХОД В ТАЙГЕ

В тайге трудно передвигаться среди завалов и буреломов, в густолесье, заросшем кустарником. Кажущаяся схожесть обстановки — деревьев, складок местности и т. п. — может полностью дезориентировать человека, и он нередко движется по кругу, не подозревая о своей ошибке.

Чтобы выдержать избранное направление, обычно намечают какой-нибудь хорошо заметный ориентир через каждые 100-150 метров маршрута. Это особенно важно, если путь преградит завал или густая заросль кустарника, которые вынуждают отклониться от прямого направления. Попытка идти напролом всегда чревата получением травмы, которая усугубит и без того сложное положение автономного существования. Но особенно трудно совершать переходы в зоне болот. Нелегко отыскать среди зыбучего зеленого пространства безопасную пешеходную тропу.

Особую опасность на болоте представляют так называемые окна — участки прозрачной воды на серо-зеленой поверхности болот. Иногда их размеры достигают десятков метров. Преодолевать болото надо с максимальной осторожностью и обязательно вооружившись длинным прочным шестом. Его держат горизонтально на уровне груди. Провалившись, ни в коем случае нельзя барахтаться. Выбираться надо медленно, опираясь на шест, не делая резких движений, стараясь придать телу горизонтальное положение. Для кратковременного отдыха при переходе через болото можно использовать выходы твердой породы.

Водные преграды, особенно речки с быстрым течением и каменистым дном, преодолевают, не снимая обуви для большей устойчивости. Прежде чем сделать следующий шаг, дно прощупывают шестом. Двигаться надо наискось, боком к течению, чтобы потоком не сбило с ног.

Зимой можно передвигаться по руслам замерзших рек, соблюдая при этом необходимые меры предосторожности. Так, надо помнить, что течение обычно разрушает лед снизу, и он становится особенно тонким под сугробами у обрывистых берегов; что в руслах рек с песчаными отмелями часто образуются натеки, которые, замерзая, превращаются в своеобразные плотины. При этом вода находит выход обычно вдоль берега под сугробами, возле коряг, скал, где течение быстрее.

В холодную погоду натеки парят, напоминая дым человеческого жилья. Но значительно чаще они скрыты под глубоким снегом и их трудно обнаружить. Поэтому все препятствия на речном льду лучше обходить; в местах изгибов рек надо держаться подальше от обрывистого берега, где течение быстрее и лед поэтому тоньше.

Часто после замерзания реки уровень воды убывает настолько быстро, что под тонким льдом образуются карманы, представляющие большую опасность для пешехода. По льду, который кажется недостаточно прочным, а другого пути нет, передвигаются ползком. В весеннее время лед бывает наиболее тонок на участках, заросших осокой, у затопленных кустов.

ПЕРЕХОД В ПУСТЫНЕ

Переход в пустыне в жаркое дневное время крайне изнурителен. Физические нагрузки во время движения ведут к быстрому обезвоживанию. Помимо этого, прямая солнечная радиация создает опасность быстрого перегрева организма, теплового или солнечного удара.

Вот почему дневной переход в пустыне допустим только в крайних обстоятельствах и лишь при условии, когда месторасположение населенного пункта, артезианской скважины или оазиса точно известно, расстояние до них не превышает 10-20 км, а состояние здоровья людей позволяет преодолеть его за три-четыре часа. С собой берут лишь самое необходимое — фляги с водой и сигнальные средства.

Голову, лицо и шею защищают от палящих солнечных лучей накидкой-бурнусом, которую выкраивают из любой имеющейся ткани. Чтобы песок при ходьбе не попадал в обувь, поверх нее надевают чехлы-бахилы из ткани, стянув их чуть выше лодыжек шнурками. Очки-светофильтры хорошо защищают глаза от слепящего света и мелкой песчаной пыли, а при их отсутствии глаза закрывают полосками ткани с узкими прорезями.

При переходах лучше всего придерживаться подножия барханов. Здесь грунт плотнее и ноги не так глубоко вязнут в песке. Однако выдерживать направление при этом значительно труднее. Чтобы не потерять ориентировку, приходится постоянно прибегать к помощи компаса. Если в пределах видимости есть заметный бархан, дерево, камень, можно двигаться, ориентируясь на них.

Нередко в пустыне наблюдается весьма своеобразное явление — мираж. В полуденное время, когда песок раскаляется от солнца, в приземной атмосфере образуются разграниченные слои воздуха с различной плотностью. В результате преломления солнечных лучей на пустынном горизонте вдруг возникают колышущиеся озера с куполами пальм, горные хребты, плавающие в воздухе дюны и даже города. Довольно частый мираж — перевернутое озеро с островами. Миражи возникают не только днем, но и перед восходом солнца, когда воздух насыщен пылью. Картины эти бывают настолько ярки и отчетливы, что иногда вводят в заблуждение даже опытного путника, заставляя изменить маршрут.

Переходы в пустыне в ночное время выполняются в соответствии с общими правилами: с соблюдением равномерного темпа движения, организацией больших и малых привалов и т. д. Особое внимание на привалах должно уделяться ногам: необходимо досуха протирать ступни и промежутки между пальцами, тщательно вытряхивать из обуви песок и мелкие камешки. Во время ночного перехода ориентирование обычно ведут по звездам. Этот способ наиболее прост, надежен, не требует остановок в пути, а безоблачное небо позволяет пользоваться им постоянно.

Грозную опасность представляет песчаная буря — самум. Первый предвестник надвигающейся бури — тишина. Ветер вдруг стихает, и на пустыню опускается томительное затишье. Ни звука, ни шороха, ни дуновения даже самого легкого ветерка. Становится нестерпимо душно, словно в воздухе не хватает кислорода.

Темное, почти неприметное облачко на горизонте быстро растет, застилая небо, превращаясь на глазах в огромную черно-бурую тучу. Скорость ветра достигает 50 м/с и более. Единственное спасение для человека, застигнутого в пустыне песчаной бурей, немедленно лечь с подветренной стороны дерева, скалы, камня, завернуться с головой в любую ткань, закрыв нос и рот платком. Флягу с водой закапывают рядом с собой.

Обычно песчаные бури кратковременны, но могут бушевать непрерывно в течение двух-трех суток. Однако в любом случае продолжать переход не следует, прежде чем ветер окончательно не стихнет.

ПЕРЕХОД В ГОРАХ

Крутые подъемы, обрывистые спуски, узкие извилистые тропы, провалы, едва прикрытые хрупкими снежными мостами, коварные карнизы, уходящие из-под ног галечные осыпи, изборожденные трещинами ледники создают немало трудностей. Их преодоление связано не только с большим физическим напряжением, но порой со значительным риском для здоровья и жизни.

Поэтому переход в горах требует тщательной предварительной подготовки, оценки сил каждого члена группы, качества походного снаряжения. Намеченный маршрут следует оценить с точки зрения возможных природных препятствий и при необходимости скорректировать с целью возможного их уменьшения даже за счет удлинения общей протяженности перехода. Чтобы утомление в походе не наступило преждевременно, необходимо сохранять силы, расходовать их экономно, соизмеряя с трудностями маршрута.

Это зачастую связано со скоростью передвижения. Ее выбирают в зависимости от физического состояния членов группы, особенностей препятствий, высоты местности и, конечно, от крутизны склона. Чем обрывистей участок движения, тем медленнее приходится по нему продвигаться. При относительно небольшом угле наклона местности, не превышающем 15 градусов, можно идти со скоростью 2,6-3,7 км/ч. На склонах с крутизной до 25 градусов не следует передвигаться быстрее чем 1,5-2 км/ч с темпом примерно 60-70 шагов в минуту. На высотах 3000-3500 м рекомендуется передвигаться со скоростью 2-3 км/ч, а на высотах 4000-4500 м снизить ее до 1 км/ч.

Масса переносимого груза оказывает существенное влияние на работоспособность человека. Установлено, что оптимальные ее величины не должны превышать одну треть массы тела, то есть составлять примерно 24-36 кг.

Даже при относительной несложности и небольшой крутизне подъема в горах полезно делать кратковременные десятиминутные привалы каждые 40-45 мин передвижения. Использовать их надо с максимальной эффективностью, расслабив мышцы тела. Если же отдыхать приходится стоя, то центр тяжести тела надо перенести на локти и ягодицы, чтобы дать отдохнуть мышцам ног и спины. При усложнении рельефа или ухудшении самочувствия — появлении сильной одышки, учащении пульса свыше 120 ударов в минуту — следует остановиться на две-три минуты, прийти в себя, отдышаться. При таких кратковременных остановках груз обычно не снимается.

Каждый участок горной местности имеет свои особенности (грунт, покрытие, растительность, крутизна и другое). Имеется множество рекомендаций, облегчающих переход по ним, обеспечивающих безопасность передвижения. Например, крутой склон, поросший травой, по которой скользят ноги, не находя опоры, преодолевают «елочкой» или «серпантином». Снежный склон преодолевают, выбивая, а затем утаптывая ступеньки. Чтобы сберечь силы и не потерять равновесия, вес тела переносят, опираясь на всю ступню.

Чтобы свести до минимума травматизм во время перехода, необходимо строго придерживаться правил безопасности. Например, передвигаясь по гребню возвышенности, стараются держаться чуть ниже наветренной стороны, где снежный покров наиболее плотен, а снежные мосты над трещинами в ледниках преодолевают поодиночке с обязательной страховкой.

Большое значение для успеха перехода имеет качество экипировки, и особенно обуви. Обувь тщательно подгоняется по ноге на два носка или портянку, но пальцы должны двигаться свободно, чтобы не затруднять кровообращение. Промокшую обувь на привале нужно хорошо просушить, но равномерно и постепенно. При быстрой сушке у огня она коробится, трескается, становится грубой, жесткой. Обувь можно сушить не только у открытого огня, но и с помощью нагретого песка, гальки, нагревая их предварительно в костре, но так, чтобы не обжигало руки. Можно просто набить бумагой, соломой, сухой травой или чем-либо иным мягким и сухим — это способствует сушке и препятствует деформации обуви. Следует иметь запас сухих теплых портянок (носков) для замены их в промокшей обуви. В крайнем случае можно надеть сырые сапоги (ботинки) на сухие носки (портянки). При невозможности просушить портянки (носки) надо положить их на ночь в постель (спальный мешок). Во время движения мокрые портянки или носки можно поместить для сушки под верхним слоем одежды. При ночлеге обувь для предохранения от замораживания следует хранить в палатке, спальном мешке, отдельном мешочке. Необходимо регулярно смазывать ее тонким слоем сапожной мази, которую можно заменить несоленым салом, растительным маслом.

Вещи в рюкзаке нужно размещать так, чтобы мягкие вещи лежали на спине, а твердые и тяжелые — сверху. При надевании рюкзака лямки подгоняются по росту так, чтобы нижний его край приходился на уровень крестца.

Успех или неуспех любого перехода зачастую зависит от погоды. Имеются некоторые природные признаки, позволяющие довольно точно предугадать наступление ненастья или погожих дней.

Передвижение по снегу в горах

В этой случае речь пойдет не о страховке на снегу, и не о лавинной опасности. Речь пойдет о куда более простых вещах, но, тем не менее, эта тема почти совсем не затронута в литературе. Эта статья именно о движении, точнее о ходьбе по снежным склонам и снежным полям.

Те, кто много бывает в горах, наверняка видели такую картинку: идет по снегу опытный альпинист, а следом идут новички. И вот, инструктор идет, не проваливаясь, ну или очень редко проваливаясь, а новички проваливаются по пояс на каждом шагу. Может быть, инструктор намного легче или размер обуви у него приближается к лыжам? Да нет. Может быть, играет роль, то, что он идет первым? Да нет, можно поменять их местами, просто тогда инструктору придется уйти с уже проложенной траншеи. Или другой пример: почему-то за опытными альпинистами идется по ступеням легко и удобно, а за каким-нибудь новичком все идут, проваливаясь и с матами. Конечно, и среди опытных альпинистов встречаются люди, которые проваливаются в снег достаточно часто, но это, как правило, или очень массивные люди (может быть просто под неподъемным рюкзаком) или люди, плохо адаптирующиеся к новому и неизвестному. Ведь технику хождения по снегу не преподают ни в одном учебном заведении, да и в альплагерях, лично мне не доводилось присутствовать на таких занятиях. А жаль! Это помогло бы сэкономить очень много сил, времени и нервов у очень многих людей, на очень многих восхождениях и подходах.

Собственно вопрос проваливания в снег встает, конечно, не всегда. Если под Вами плотный фирн или замерзший утром наст - провалиться не получится, даже если очень захочешь. Но вот, когда наст к полудню подтаял и напитался влагой…!

Опять же, если Вы идете по пушистому свежевыпавшему снегу или по полностью раскисшему и превратившемуся в снежную кашу, то не проваливаться сможет только привидение или человек который туда не пойдет. Так что, говорить можно только об одной категории снега, о снеге, покрытом корочкой смерзшегося наста. Кстати, мне кажется, такой снег встречается чаще всего в районах базовых лагерей и на маршрутах с южной или юго-восточной экспозицией. Хотя говорить, что такого снега не бывает где-нибудь под северной стеной Хан-Тенгри, было бы слишком самонадеянно. Все зависит от времени года и от климатических условий.

Сама структура снега под коркой наста бывает очень разной. Это может быть кристаллический снег, состоящий из ледяных шариков. В нем нога совершенно не находит опоры и утрамбовать его бывает проблематично. Это может быть мокрая снежная масса, которая сразу охватывает ногу сапогом и спекается так, что иногда бывает сложно даже извлечь ногу самостоятельно. Это может быть чуть влажный плотный снег, который легко трамбуется и формируется в ступени и так далее. Все это должен видеть и понимать альпинист идущий по снегу и техника прохождения во многом зависит от этого. Но, собственно задача исследования типов снега в этой статье не ставилась. Это скорее материал для солидной диссертации, поэтому ограничимся вышесказанным.

Когда Вы выходите на снег, по его внешнему виду, Вы должны уже предварительно оценить, как необходимо передвигаться. Конечно, если у Вас есть снегоступы, то нет проблем. Но, почему-то, чаще всего снегоступов не бывает, и приходиться каким то образом преодолевать этот снег. Сразу приведу несколько советов:

Всегда используйте дополнительные точки опоры, например лыжные палки или ледоруб.

Избегайте передвижения по самому низкому месту снежной лощины, цирка, мульды. Там снег пропитывается влагой быстрее и соответственно быстрее начнет проваливаться. Лучше передвигаться по склону и лучше по тому, который был позднее освещен солнцем.

Не наступайте на снег рядом с выступающими камнями. Камни прогреваются быстрее и снег возле них подтаивает. Больше того, провалившись в снег рядом с камнем, Вы рискуете получить травму или очень прочно застрять.

Не наступайте на засыпанные снегом кусты и карликовые деревья. Под снегом там могут быть пустоты, да и ногу, запутавшуюся в ветках, бывает трудно освободить.

Если снег уже почти не держит старайтесь передвигаться скользящим шагом.

Не наступайте на подозрительный участок сразу, сначала попробуйте слегка нагрузить его.

Старайтесь не останавливаться на ненадежных участках.

Не вставайте рядом с другим участником, объединенного веса снег может не выдержать.

Всегда сохраняйте дистанцию при движении.

Если Вы услышали под снегом журчание воды, постарайтесь обойти это место.

Если Вы почувствовали, что снег проваливается при опробовании, несколькими последовательными нажатиями попробуйте утрамбовать снег, предварительно продавив его на небольшую глубину.

Не ставьте ногу рядом с глубоким провалом, попробуйте обойти его.

Если обойти провал невозможно, надо, осторожно спустившись в него, постараться максимально благоустроить провал. Обрушая снег со стенок провала, и утрамбовывая его, уменьшите его глубину. Ближе к краям провала организуйте ступеньки для удобства идущих за Вами.

При выходе из провала на наст, постарайтесь опираться на палку.

Если Вы провалились, попробуйте, положив палку или ледоруб на снег и опираясь на него вытащить ногу. Если нога застряла, не пытайтесь раскачиваться или сгибать и разгибать ногу в колене. Этим Вы только утрамбуете снег вокруг ноги. Если Вы оттянете носок, как будто встаете на цыпочки, Вам будет намного проще вытащить ногу. Всегда тяните ногу прямо вверх. Очень много зависит от того, в какой Вы обуви. Если на Вас легко снимающаяся обувь типа сапог или кроссовок, то проще выдернув из них ногу, потом откопать обувь.

Без крайней необходимости не снимайте рюкзак. Надевая рюкзак рядом с провалом, Вы почти неизбежно провалитесь опять.

Если уж провалы неизбежны, снег не держит совсем, то остается только два варианта или ползти или тропить, проминая снег впереди себя.

Не тратьте время на вытряхивание снега и выливание воды. Это можно сделать на твердом месте.

Если где-то видна тень, постарайтесь уйти туда. Возможно там снег еще (или уже) держит.

Рассчитывайте время так, чтобы проходить снежные участки утром или через пару часов после того, как на участок упала тень.

Никогда не используйте ступени, по которым поднимались для спуска, если собираетесь подниматься снова.

Теперь собственно о самой технике ходьбы. По обычной поверхности человек передвигается в соответствии с физикой движения. То есть, он по инерции наклоняется вперед, как бы падает, и, чтобы избежать падения выставляет вперед ногу. При этом нагрузка на опорную поверхность ноги распределяется крайне не равномерно. Вектор нагрузки направленной к опоре перемещается от пятки к носку, то есть нагрузка поочередно прилагается к нескольким точкам под Вашей стопой и достигает максимума, когда Вы уже добавили момента движения, отталкиваясь носком, но еще не перенесли вес тела на другую ногу. Именно в этот момент, как правило, происходит разрушение ступени на склоне. Больше того, если обратить внимание на ступени, проложенные опытным альпинистом, то можно увидеть, что ступени располагаются на таком расстоянии друг от друга, что бы быть максимально удобными для наиболее невысокого участника, размер их соответствует самому большому размеру обуви у участников, поверхность ступени сформирована без наклона внутрь или наружу склона. А если ступени делал неопытный участник, то ступени имеют ярко выраженный наклон внутрь склона именно за счет того, что участник отталкивался носком, перенося на него вес тела. Это неизбежно приведет к деформации ступени и последующем ее разрушении следом идущими участниками. Опытный альпинист всегда постарается поправить такую ступеньку. Надо подтрамбовать ее, сгребая снег сверху и со стороны ступеньки. Кстати, это же относится и к глубоко проваленному следу на ровной поверхности. Просто засыпьте провал снегом, обрушив его с боковых сторон, и утрамбуйте его.

Для того, что бы понять, как же правильно двигаться по снегу, необходимо вспомнить такое простое и полезное упражнение как "пистолетик", то есть приседание на одной ноге. Так вот, правильное движение по снегу очень напоминает это упражнение. Человек сначала ставит впереди себя ногу, сразу на всю стопу (шаг при этом должен быть намного короче обычного), затем переносит на нее вес тела, затем нога выпрямляется (выпрямление ноги происходит за счет тех же мышц, которые участвуют в "пистолетике") и только затем вперед выносится другая нога, ставится всей ступней на снег и все повторяется. Инерционный наклон тела, конечно, присутствует, но уже не играет такой негативной роли, за счет того, что вся стопа уже полностью соприкасается со снегом и вектор нагрузки не перемещается от пятки к носку. То есть, вес тела всегда распределен на всю поверхность стопы и, соответственно, уменьшилось давление на единицу поверхности снега. Как следствие, уменьшился и риск проваливания в снег. Еще более эта техника необходима при подъеме по снежным ступеням, там это еще более похоже на "пистолетик". Просто ставите ногу на всю стопу на следующую ступеньку и выходите на этой ноге. При этом ступенька не только не разрушается, но и еще лучше утаптывается.

Но стоит только, забыть о правильной технике и оттолкнуться носком, как ступенька приобретает наклон внутрь склона и следующий участник может просто разрушить ее.

Конечно, сначала такая техника кажется не совсем удобной и физиологичной, но человек, понявший главные ее принципы, довольно быстро привыкнет к ней и, можете мне поверить, испытает немало приятных и веселых минут, пройдя спокойно рядом с барахтающимися по пояс в снегу новичками (но не забудьте потом научить их!). Кстати, хорошая высотная обувь, типа пластмассовых мыльниц, очень способствует именно такой ходьбе, так как несколько ограничивает подвижность голеностопа.

МЕСТНЫЕ ПРИЗНАКИ ПОГОДЫ

Местными признаками погоды называются такие явления в атмосфере, которые служат предвестниками изменения или сохранения погоды. По местным признакам можно дать прогноз погоды на несколько часов вперед (6-12 часов), иногда на сутки. При составлении прогноза погоды необходимо руководствоваться следующими правилами:

Никогда не составлять прогноз только по одному местному признаку; нужно обязательно сделать несколько разнородных наблюдений и сравнить их.

Если все подмеченные признаки дают согласные предсказания, то прогноз погоды приобретает большую вероятность.

Если различные признаки противоречат друг другу, следует обратить внимание, какие из них выражены ярче и какой прогноз согласуется с наибольшим числом признаков. Обычно в таких случаях погода остается без изменения.

Признаком изменения погоды служит поведение некоторых животных, птиц и растений. Многие из них чувствуют изменение атмосферного давления и влажности воздуха, скопление атмосферного электричества перед грозой. Но такие приметы мы можем считать достоверными, когда совершенно ясны причины поведения животных, птиц и насекомых.

ПРИЗНАКИ УХУДШЕНИЯ ПОГОДЫ

При закате солнца на западе видны полосы перистых облаков, которые кажутся выходящими из одной точки горизонта.

Разные облака двигаются навстречу друг другу. Днем ясно, но к вечеру облака начинают опускаться и утолщаться. На берегу моря или большого озера исчезают бризы. Утренняя заря отличается особенно ярким красным цветом. Роса вечером и ночью не образуется. Около солнца или луны появляются большие цветные круги.

Солнце садится в сплошной слой перистых облаков.

Перистые облака в виде крючков или «кошачьих» хвостов быстро движутся с западной половины неба.

Ветер к вечеру не стихает, а усиливается.

После появления быстро движущихся перистых облаков небо покрывается прозрачным (как вуаль) слоем перисто-слоистых облаков. Они видны в форме кругов около солнца или луны.

На небе одновременно видны облака всех ярусов: кучевые, волнистые, «барашки» и перистые.

Если очень большое кучевое облако переходит в грозовое и в верхней части от него отходят метлы перистых облаков или облако расширяется в виде шатра, то следует ожидать града.

Утром появляются кучевые облака, которые растут и к полудню принимают форму высоких башен или гор.

Когда приближается грозовое облако, по краям которого заметны характерные белые полосы, а за ними разорванные облака пепельного цвета, то следует ожидать града.

Днем душно — сильно «парит». На листьях конского каштана выступают капельки сока — «слезы». С листьев осокоря стекают капли воды.

Крупные цветы белой кувшинки (они располагаются на поверхности воды в довольно глубоких водоемах) в облачную погоду закрываются перед дождем.Перед наступлением дождливой погоды цветочные венчики чистотела заметно поникают.

Дым идет книзу или стелется по земле. С утра цветы одуванчика не раскрываются.

Луна окаймляется маленьким венчиком (гало).

Ласточки и стрижи летают над самой землей.

Низко висящее основание грозовой тучи с разорванными облаками (в виде когтей) при очень высокой вершине говорит о приближении шквала.

Белые цветы сердечника лугового поникают перед наступлением ненастья, а также на ночь.

Цветочки красного лугового клевера свертываются в облачные дни, перед дождем и ночью.

ПРИЗНАКИ УЛУЧШЕНИЯ ПОГОДЫ

После ненастной погоды вечером появляется солнце, при закате нет облаков в западной половине неба.

Дым поднимается вверх.

Кучевые облака движутся в том же направлении, что и ветер у земли.

Ночью тихо и прохладно. В лесу значительно теплее, чем в поле. Луна садится при чистом небе.

Утро ясное. Навстречу солнцу широко раскрываются венчики полевого вьюна.

Вечером появляется радуга, в которой резко выделяется зеленый цвет. Ночью выпадает сильная роса.

Ласточки и стрижи летают высоко над землей.

Утром появляются кучевые облака, которые к вечеру исчезают.

Ветер к вечеру утихает. При закате заря золотистая.

Если цветы растения мокрицы раскрылись к 9 часам утра и в таком положении остаются, по крайней мере, до полудня, то дождь мало вероятен.

ПРИЗНАКИ СОХРАНЕНИЯ ХОРОШЕЙ ПОГОДЫ

На небе видны очень высокие перистые облака причудливых форм, которые кажутся висящими на одном месте.

Зимой — белые венцы большого диаметра вокруг солнца или луны, а также столбы около солнца, или так называемые ложные солнца.

Зимой — днем ясно, а к вечеру при безветрии все небо покрывается туманным слоем низких слоистых облаков.

На берегу моря или большого озера ветер днем дует с воды на сушу, а ночью, наоборот, с суши на воду.

После восхода солнца ветер усиливается, достигает наибольшей силы днем и к вечеру стихает.

В ложбинах, низменных местах вечером и ночью собирается поземный туман, расходящийся после восхода солнца.

К 10 часам утра появляются кучевые облака, количество их постепенно увеличивается к 15— 16 часам, а к вечеру облака исчезают.

После захода солнца при совершенно ясном небе на западе долго видно серебристое сияние без всяких резких границ.

МЕСТНЫЕ ПРИЗНАКИ ДЛЯ ГОРНЫХ РАЙОНОВ

Если ветер дует днем от долин к вершинам гор и перевалам, а ночью в обратном направлении, то это признак хорошей погоды.

Нарушение правильной смены горнодолинных ветров — признак ухудшения погоды.

Ветер, дующий с ледника вниз к долинам, — признак хорошей погоды.

Низкие туманы в долинах ночью и утром, исчезающие после восхода солнца, — признак хорошей погоды.

Подъем облаков вдоль горных хребтов, уплотнение и расширение облачного поля говорят о приближающихся осадках.

Если с подветренной стороны горной вершины появляются сигарообразные или чечевицеобразные облака, то следует ожидать ухудшения погоды.

В дополнение к выше изложенному можно использовать методы определения погоды по народным приметам.

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПИЩЕВОЙ СОСТАВ АЦИОНА?

Это зависит от условий, в которых находится человек. Так, для районов с жарким климатом основу питания должны составлять углеводы, а для районов Крайнего Севера - жиры и белки.

Конечно, при длительном автономном существовании аварийный рацион, как бы он ни был богат и разнообразен, может покрывать лишь некоторую часть потребностей организма в энергии и пищевых веществах. Однако роль его крайне важна, он устраняет у человека страх ожидания голодной смерти, частично восполняет энергозатраты за счет тканевых ресурсов, при этом облегчает переход организма на новый режим.

Человек может обходиться без пищи в течение двух и более недель без ущерба для здоровья с рационом, составляющим всего 550 ккал по своей энергетической ценности. Правда, в первые дни он будет испытывать сильное чувство голода, которое в дальнейшем постепенно уменьшится.

Что можно рекомендовать людям, оказавшимся в экстремальной ситуации с небольшим запасом продовольствия? Прежде всего необходимо учесть все имеющиеся продукты и распределить их на небольшие порции калорийностью примерно 500 ккал. Это нетрудно рассчитать, зная, что 1 грамм жира дает 9,1 ккал, 1 грамм белков -4,1 ккал, 1 грамм углеводов - 4 ккал. В то же время, если есть возможность, надо максимально использовать все, что дает окружающая природа: мясо животных, рыб, пресмыкающихся, крупных насекомых, дикорастущих съедобных растений.

Нередко человек, даже испытавший сильный голод, оказывается от пищи в силу ее непривычности, неприятного внешнего вида или существующих предубеждений. А между тем у некоторых народов такая пища является традиционной. Например, жители многих стран Азии и Африки охотно используют в пищу саранчу. В Бирме большим лакомством считаются жареные и печеные сверчки-кузнечики. Датский полярный исследователь Кнут Рассмуссен упоминает о весьма своеобразном кушанье эскимосов, состоящем "из жирных сырых личинок оленьего овода, повытасканных из шкур только что убитых оленей. Личинки так и кишели на большом лотке, подобно гигантским червям, а на зубах слегка похрустывали".

Помимо саранчовых и кузнечиков, цикад и их личинок, в пищу употребляют и крупных неволосатых гусениц, белых личинок жуков, живущих в почве и древесине, крылатые особи муравьев и термитов, личинки стрекоз и т.д. В пищу можно использовать садовых или виноградных улиток и слизней. Их обваривают кипятком и обжаривают. По вкусу они напоминают грибы. Пригодны в пищу куколки одиночных пчел в стеблях ежевики, малины или бузины, куколки жука-дровосека, которые можно разыскать в пнях, дубовых поленьях, бревнах. Личинки можно есть, предварительно выпотрошив, обрезав задний конец и прополоскав в воде. На дне рек и озер зимой встречаются двустворчатые ракушки-беззубки и перловицы, вполне годные для еды. В стоячей воде водятся улитки с завитой раковиной и прудовки.

Высококалорийными являются куколки муравьев или, как их называют, муравьиные яйца, похожие на белые или желтоватые рисовые зерна, во множестве встречающиеся в муравейниках у самой поверхности. Для сбора добычи вблизи муравейника, на участке, освещенном солнцем, расчищают площадку размером метр на метр и расстилают на ней кусок ткани, завернув края и подложив под низ немного мелких веточек. Затем верхнюю часть муравейника срывают и рассыпают тонким слоем на ткани. Через 20-30 минут муравьи перетаскивают все куколки под завернутые края ткани, спасая их от солнца.

Следует помнить, что все эти насекомые, гусеницы и личинки не только съедобны, но и зачастую достаточно калорийны и содержат необходимые для организма человека питательные вещества и витамины. Так, например, в теле кузнечиков содержится много белков, витаминов группы А и В, а калорийность 100 граммов приготовленной из них пищевой массы равна 225 ккал. Энергетическая ценность 100 граммов пищевой массы из тутового шелкопряда и куколок, содержащая 23,1% углеводов, 14,2% белков, 1,25% жиров составляет 206 ккал. Улитки содержат до 12,2% белков, 0,66% жиров, калорийность их 50,9 ккал. 100 граммов жареных термитов обеспечивает организму 561 ккал.

Богаты протеином, жирами и минеральными веществами саранча, водяные жуки, гладкокожие гусеницы. Есть их можно не только в жареном виде, но и сырыми. Едят главным образом брюшко и грудку, удалив предварительно жесткие хитиновые части (крылья, ножки, голову). Не рекомендуется использовать в пищу волосатых гусениц, взрослых бабочек, жуков, а также земных моллюсков, лишенных раковин.

В пустыне можно охотиться на лягушек, ящериц, черепах, змей. У лягушек в пищу используются задние лапки с хорошо развитыми бедренными и икроножными мышцами. Лапки отрезают у основания и обнажают нежное, приятное на вкус мясо, которое можно жарить, вялить и есть сырым. У ящериц в пищу пригодны мышцы спины и ног. Змей перед употреблением в пищу надо выпотрошить и обезглавить, затем, не снимая шкурки, нарезать мясо небольшими кусками и испечь. У всех змей и ящериц в определенное время года в брюшной полости откладывается запас жира в виде лентообразных и круглых образований, которые можно использовать для жарки пищи.

Меры по профилактике переохлаждений и отморожений

Есть несколько простых правил, которые позволяют избежать переохлаждения и отморожений на сильном морозе:

- Не пить спиртного — алкогольное опьянение (впрочем, как и любое другое) на самом деле вызывает большую потерю тепла, в то же время вызывая иллюзию тепла. Дополнительным фактором является невозможность сконцентрировать внимание на признаках отморожения.

- Не курить на морозе — курение уменьшает периферийную циркуляцию крови, и таким образом делает конечности более уязвимыми.

- Носить свободную одежду — это способствует нормальной циркуляции крови. Одеваться как «капуста» — при этом между слоями одежды всегда есть прослойки воздуха, отлично удерживающие тепло. Верхняя одежда обязательно должна быть непромокаемой. Тесная обувь, отсутствие стельки, сырые грязные носки часто служат основной предпосылкой для появления потертостей и отморожения. Особое внимание уделять обуви необходимо тем, у кого часто потеют ноги. В сапоги нужно положить теплые стельки, а вместо хлопчатобумажных носков надеть шерстяные — они впитывают влагу, оставляя ноги сухими.

- Не выходить на мороз без варежек, шапки и шарфа. Лучший вариант — варежки из влагоотталкивающей и непродуваемой ткани с мехом внутри. Перчатки же из натуральных материалов хоть и удобны, но от мороза не спасают. Щеки и подбородок можно защитить шарфом. В ветреную холодную погоду перед выходом на улицу открытые участки тела смажьте специальным кремом.

- Не носить на морозе металлических (в том числе золотых, серебряных) украшений — колец, серёжек и т. д. Во-первых, металл остывает гораздо быстрее тела до низких температур, вследствие чего возможно «прилипание» к коже с болевыми ощущениями и холодовыми травмами. Во-вторых, кольца на пальцах затрудняют нормальную циркуляцию крови. Вообще на морозе нужно стараться избегать контакта голой кожи с металлом. Пользоваться помощью друга — следить за лицом друга, особенно за ушами, носом и щеками, за любыми заметными изменениями в цвете, а он или она будут следить за вашими.

- Не позволять отмороженному месту снова замерзнуть — это вызовет куда более значительные повреждения кожи.

- Не снимать на морозе обувь с отмороженных конечностей — они распухнут, и вы не сможете снова надеть обувь. Необходимо как можно скорее дойти до теплого помещения. Если замерзли руки — попробовать отогреть их под мышками.

- Вернувшись домой после длительной прогулки по морозу, обязательно убедитесь в отсутствии отморожений конечностей, спины, ушей, носа и т. д. Пущенное на самотек отморожение может привести к гангрене и последующей потере конечности. Как только на прогулке вы почувствовали переохлаждение или замерзание конечностей, необходимо как можно скорее зайти в любое теплое место — магазин, кафе, подъезд — для согревания и осмотра потенциально уязвимых для отморожения мест.

- Если у вас заглохла машина вдали от населенного пункта или в незнакомой для вас местности, лучше оставаться в машине, вызвать помощь по телефону или ждать, пока по дороге пройдет другой автомобиль.

- Прятаться от ветра — вероятность отморожения на ветру значительно выше.

- Не мочить кожу — вода проводит тепло значительно лучше воздуха.

- Не выходите на мороз с влажными волосами после душа. Мокрую одежду и обувь (например, человек упал в воду) необходимо снять, вытереть воду, при возможности надеть сухую и как можно быстрее доставить человека в тепло. В лесу необходимо разжечь костер, раздеться и высушить одежду, в течение этого времени энергично делая физические упражнения и греясь у огня.

- Бывает полезно на длительную прогулку на морозе захватить с собой пару сменных носков, варежек и термос с горячим чаем.

- Перед выходом на мороз надо поесть — может понадобиться энергия.

- Следует учитывать, что у детей теплорегуляция организма еще не полностью настроена, а у пожилых людей и при некоторых болезнях эта функция бывает нарушена. Эти категории более подвержены переохлаждению и отморожениям, и это следует учитывать при планировании прогулки. Отпуская ребенка гулять в мороз на улице, помнить, что ему желательно каждые 15-20 минут возвращаться в тепло и согреваться.

И, наконец, лучший способ выйти из неприятного положения — это в него не попадать. Если вы не любите экстремальные ощущения, в сильный мороз старайтесь не выходить из дому без особой на то необходимости.

. Влияние высокой температуры воздуха на организм. Терморегуляция. Физиологические нарушения и заболевания, связанные с перегреванием организма. Меры профилактики.