СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Особенности формирования универсальных учебных действий у младших школьников с задержкой психического развития

Для того чтобы совместить усвоение знаний, умений, навыков и развитие личности обучающегося с задержкой психического развития (далее - ЗПР) на основе изучения универсальных способов познания и освоения мира через системно - деятельностный подход, необходимо процесс учения понимать не только как усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций обучающегося, но и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного опыта и социальной компетентности. А также запросами общества и участников образовательного процесса и приоритетом развивающего потенциала образования. Ведь развитие личности в системе образования обеспечивается прежде всего через формирование универсальных учебных действий (далее УУД), которые являются инвариантной основой образовательного и воспитательного процесса.

Просмотр содержимого документа

«Особенности формирования универсальных учебных действий у младших школьников с задержкой психического развития»

75

Особенности формирования универсальных учебных действий у младших школьников с задержкой психического развития

Выполнила:

Семёнушкина С.Н.

Москва, 2022 г.

Содержание

Введение…………………………………………………………………..4

Глава 1. Теоретико-методологические аспекты формирования универсальных учебных действий у младших школьников с задержкой психического развития……………………………………………………….....8

. Сущность понятия «универсальные учебные действия»………………..…..8

. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой психического развития…………………………………………………………13

.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья о необходимости формирования универсальных учебных действий у обучающихся с задержкой психического развития………………………..17

. Функции, состав и характеристика универсальных учебных действий обучающихся с задержкой психического развития………………………….23

. Требования Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к разработке и реализации программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся с задержкой психического развития……………………………………………25

. Выводы………………………………………………………………………...27

Глава 2. Система работы по формированию универсальных учебных действий у обучающихся с задержкой психического развития на этапе начального общего образования (из опыта работы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) ……………………………………………….28

2.1. Основные подходы к разработке программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся с задержкой психического развития в условиях образовательной организации, реализующей Адаптированную основную образовательную программу…28

2.2. Особенности реализации программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся с задержкой психического развития в условиях МБОУ «Начальная школа-детский сад «Лучик» г. Реутов Московской области…………………………………………………………..34

2.2.1. Формирование личностных учебных действий………………………34

2.2.2. Формирование коммуникативных учебных действий……………….39

2.2.3. Формирование регулятивных учебных действий…………………….42

2.2.4. Формирование познавательных учебных действий………………….47

2.3. Мониторинг эффективности реализации Программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся с задержкой психического развития в условиях МБОУ «Начальная школа-детский сад «Лучик» ………………………………………………………………………..50

2.4. Выводы…………………………………………………………………….54

Заключение……………………………………………………………...55

Список литературы……………………………………………………..58

ПРИЛОЖЕНИЯ

Введение

Модернизация образования тесно связана с изменением парадигмы образования: от цели усвоения знаний, умений и навыков к цели развития обучающегося с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ).

Актуальность темы. Для того чтобы совместить усвоение знаний, умений, навыков и развитие личности обучающегося с задержкой психического развития (далее - ЗПР) на основе изучения универсальных способов познания и освоения мира через системно - деятельностный подход, необходимо процесс учения понимать не только как усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций обучающегося, но и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного опыта и социальной компетентности. А также запросами общества и участников образовательного процесса и приоритетом развивающего потенциала образования. Ведь развитие личности в системе образования обеспечивается прежде всего через формирование универсальных учебных действий (далее УУД), которые являются инвариантной основой образовательного и воспитательного процесса. Возникает также проблема в необходимости сохранения единства образовательного пространства, осуществления преемственности образования, обеспечения успешной социализации учащихся в будущем. Тем более, если речь идет о вопросах формирования УУД обучающихся ЗПР. Для этих детей характерны следующие особенности: у всех детей наблюдаются недостатки памяти, причем эти недостатки касаются всех видов запоминания и распространяются на запоминание как наглядного, так и словесного материала. Значительное отставание и своеобразие обнаруживается в развитии их мыслительной деятельности, дети не владеют в полной мере интеллектуальными операциями: анализом, синтезом, сравнением, обобщением. У многих детей ЗПР отсутствует положительное отношение к школе, учебная мотивация слабо выражена.

Л.С. Выготский неоднократно подчеркивал, что эти дети (при сохранном интеллекте) не могут самостоятельно организовывать свою деятельность: испытывают трудности в планировании и вычленении ее этапов, они затрудняются в оценке результатов. Отмечается выраженное нарушение внимания, импульсивность, отсутствие заинтересованности в улучшении своих показателей. Особую трудность вызывают задания, которые необходимо выполнить по словесной инструкции. Дети, с одной стороны, испытывают повышенную утомляемость, а с другой – очень раздражительны, склонны к аффективным вспышкам и конфликтам и нередко просто перестают выполнять начатую деятельность[4].

Проблема формирования и развития общеучебных навыков и умений не является узкодидактической или методической. Она носит социально-педагогический характер, ибо от ее решения в стенах школы зависит не только осознанность и прочность знаний, но и развитие и воспитание личности ученика.

«Человек, умеющий учиться, умеет, в сущности, следующее: - соизмеряя свои возможности и условия достижения цели, он не останавливается перед задачей, для решения которой у него нет готовых средств, не казнит себя, не ждет, чтобы его выучили, не объявляет задачу глупой или не интересной, но ищет способы ее решения» [11, с. 9].

Таким образом, анализ сложившейся ситуации позволил выделить следующее противоречие между потребностью общества и государства в личности способной к саморазвитию, и недостаточной разработанностью психолого-педагогических средств формирования универсальных учебных действий у детей младшего школьного возраста в условиях специального коррекционного образовательного учреждения для обучающихся с задержкой психического развития.

Объект исследования – образовательная деятельность обучающихся с задержкой психического развития на этапе начального общего образования.

Предмет исследования – процесс формирования универсальных учебных действий у обучающихся с задержкой психического развития, находящихся в условиях специальной (коррекционной) общеобразовательной школы.

Цель исследования – обобщить опыт работы МБОУ «Начальная школа-детский сад «Лучик» по разработке и реализации программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся с задержкой психического развития.

Задачи исследования:

Раскрыть сущность понятия «универсальные учебные действия».

Охарактеризовать психолого-педагогические условия обучения младших школьников с ЗПР в условиях специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся с задержкой психического развития.

Теоретически обосновать Программу формирования и развития УУД как психолого-педагогическое средство формирования личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных УУД у младших школьников в условиях специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся с задержкой психического развития.

Апробировать программу формирования и развития УУД в условиях специального обучения детей с ЗПР.

Выявить эффективность реализации Программы формирования и развития УУД специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся с задержкой психического развития как психолого-педагогического средства формирования УУД у младших школьников в условиях специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся с задержкой психического развития.

Методы исследования:

анализ научной психолого-педагогической и методической литературы, анализ нормативных документов;

наблюдение за образовательной деятельностью обучающихся ЗПР;

разработка и апробирование в образовательной деятельности программы формирования и развития УУД;

проведение мониторингового исследования по выявлению эффективности реализации Программы формирования и развития УУД в условиях специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся с задержкой психического развития.

База исследования: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа - детский сад «Лучик» для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» города Реутов Московской области.

Практическая значимость работы заключается в том, что анализируются возможности реализации Программы формирования УУД специального коррекционного образовательного учреждения для обучающихся ЗПР в формировании и развитии УУД у детей младшего школьного возраста ЗПР. Выявленные результаты по реализации Программы формирования УУД специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся ЗПР могут найти применение в практике образовательных организаций, реализующих адаптированные основные образовательные программы.

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы.

Глава 1. Теоретико-методологические аспекты формирования универсальных учебных действий у младших школьников с задержкой психического развития в специальной коррекционной школе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

- Сущность понятия «универсальные учебные действия».

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее ФГОС НОО ОВЗ), одной из приоритетных целей современного школьного образования является развитие у обучающихся действий общего характера, основанных на способности самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их осуществления, контролировать и оценивать собственные достижения [26].

Звеном, которое охватывает ФГОС НОО ОВЗ, является начальное общее образование. Именно начальная школа играет исключительно важную роль в общей системе образования. Это звено обеспечивает прочный фундамент в целостном развитии личности ребенка, его социализации, становлении элементарной культуры деятельности и поведения, формировании интеллекта и общей культуры. В начальной школе в рамках ФГОС НОО с ОВЗ учащийся должен освоить предпосылки к участию в образовательном процессе. Другим участником такого процесса является педагог и образовательная система, в целом. Педагогу необходимо создавать условия, в которых возможно развитие интеллектуальных и других способностей школьников, опыта применения знаний в ситуациях (познавательных, социальных, учебных, межкультурных и др.) [1].

Создание таких условий идет одновременно с формированием у учащихся общеучебных действий, являющимися показателями гармоничного развития личности, обеспечивающих широкие возможности учащихся для овладения знаниями, действиями, навыками, компетентностями личности, способностью и готовностью к познанию мира, обучению, сотрудничеству, самообразованию и саморазвитию [3].

Проблемой формирования общеучебных действий в педагогической науке и практике образования занимаются много десятилетий. О необходимости формирования действий самостоятельно приобретать и углублять свои знания писал еще К.Д. Ушинский: «... следует передавать ученику не только те или иные познания, но и развивать в нем желание и способность самостоятельно, без учителя, приобретать новые познания...» [24, с.65-69]. Программа, направленная на формирование общеучебных действий учащихся, была предложена Д.Б.Элькониным и разработана в трудах В.В. Давыдова, В.В. Репкина, Л.Е. Журова, Г.А. Цукермана [10].

Общеучебные действия представляют целостную взаимосвязь внешних и внутренних действий, представленных не только как навык, но и как интегративная способность – умение в новом качестве как компетентность. Общеучебные действия являются совокупным компонентом ключевой образовательной компетенции, которая является целостной, интегративной способностью школьника быть субъектом образовательного процесса. Данная компетенция способствует активному и сознательному управлению своей учебной деятельностью. Специфика общеучебных действий проявляется в том, что они носят общенаучный характер и являются универсальными способами получения и применения знаний[15]. Результатом развития подобных действий учащихся является личность школьника, наделенная такими качествами как самоорганизуемая, самообразованная и саморазвивающаяся – компетентная в сфере образования [23].

В современной педагогической литературе общеучебные действия тесно связаны с универсальными учебными действиями, которые определяются как совокупность способов действия учащегося и связанных с ними навыков учебной работы, обеспечивающих способность к самостоятельному успешному усвоению новых знаний, действий и компетентностей, включая организацию усвоения [2]. В широком значении термин «общеучебные действия» означает умение учиться, это также способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно психологическом значении) этот термин можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и действий, включая организацию этого процесса.

Однако в современной педагогике и психологии понятие «общеучебные действия» тесно связаны с «учебной (учебно-познавательной) компетенцией», «учебной стратегией», «учебным приемом», «учебными действиями», «универсальными учебными действиями». Каждое из них отражает определенную сущность. Учебные действия – это способ организации познавательной деятельности и условие для формирования учебной компетенции, учебная компетенция - способность учащихся непосредственно управлять своей учебной деятельностью, учебная стратегия – процесс достижения поставленной цели, учебный прием – учебные действия учащихся [5]. Другими словами, учащийся через приемы, которые и составляют определенную стратегию, овладевает учебными действиями, которые составляют содержание учебной компетенции.

Следует отметить тот факт, что в российской методике более предпочтительным является термин «универсальные учебные действия», в то время как зарубежные методисты чаще всего используют термин «учебные стратегии».

Термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, то есть это способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения социального опыта. Структура учебной деятельности в общей структуре деятельности [13] представлена тремя основными компонентами: учебная задача, состоящая из учебной цели и наличных условий ее достижения; учебные действия и операции, направленные на решение учебной задачи; действия контроля и оценки степени достижения учебной цели [7]. Учебное действие, по Т.С. Котляровой, представляется как осознанный, целенаправленный, результативно завершенный познавательный акт, конкретный способ преобразования учебного материала в процессе выполнения учебных заданий. Подобное действие имеет самостоятельную цель, подчиненную общей цели, и мотив, который обычно совпадает с мотивом деятельности, что указывает на связь действия с содержанием решаемых учебных задач [10].

В психологической, педагогической и методической литературе наиболее распространен подход к объяснению действия, как категории действия. Так, Н.Д. Левитов под умением понимает «успешное выполнение действия или более сложной деятельности с выбором и применением правильных приемов работы с учетом определенных условий». Давыдов В.В. рассматривает умение как промежуточный этап овладения новыми способами действия, основанного на каком-либо правиле, знании[12, с.154].

Пидкасистый П.И. под умением понимает «знания в действии, владение способом деятельности, способность применять знания». Ломов

Б.Ф. определяет умение, как «действие со знанием дела (знанием того, как выполнить то или иное действие)». Согласно точке зрения А.А. Степанова, «умением называют и самый элементарный уровень выполнения действий, и мастерство человека в данном виде деятельности» [17, с.624].

По мнению Л.Ю. Степашкиной, умение - это способность школьника к владению сложной системой психических и практических действий, необходимых для целесообразной регуляции деятельности по достижению нужного (необходимого) качества, которая характеризуется выполнением действий в соответствующее время и переносом в новые условия, образующаяся на основе, уже имеющихся у субъекта знаний, навыков [23, с.180-187]. В этом прослеживается тесная связь между понятиями «умение» и «действие».

Таким образом, понятия «общеучебные действия» и «универсальные учебные действия» синонимичны, но не «тождественны», поскольку действия носят различный характер, а учебные действия универсальны. Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они:

Надпредметны и метапредметны (А.Г. Асмолов).

Преемственны во всех ступенях образовательного процесса (Е.Н. Ращикулина).

Организуют и регулируют любую деятельность учащегося независимо от ее специально-предметного содержания.

Обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей учащегося.

Способствуют целостности общекультурного, личностного и познавательного развития, саморазвития и самосовершенствования личности (Г.В. Бурменская, А.Г. Асмолов, И.А. Володарская и др.).

1.2.Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой психического развития.

Обучающиеся с задержкой психического развития— это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий [26].

Обучающиеся ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ОВЗ и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут быть органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие факторов, являющихся причиной ЗПР, обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости [16].

Для психической сферы ребенка с ЗПР типичным является сочетание дефицитарных функций с сохранными. Парциальная (частичная) дефицитарность высших психических функций может сопровождаться инфантильными чертами личности и поведения ребенка. При этом в отдельных случаях у ребенка страдает работоспособность, в других случаях – произвольность в организации деятельности, в-третьих – мотивация к различным видам познавательной деятельности. У большинства из них наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: незрелость сложных форм поведения, целенаправленной деятельности на фоне быстрой истощаемости, нарушенной работоспособности, энцефалопатических расстройств [8].

Уровень психического развития обучающегося ЗПР зависит и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного).

Учебная деятельность детей с ЗПР отличается ослабленностью регуляции деятельности во всех звеньях процесса учения: отсутствием достаточно стойкого интереса к предложенному заданию; необдуманностью, импульсивностью и слабой ориентировкой в заданиях, приводящими к многочисленным ошибочным действиям; недостаточной целенаправленностью деятельности; малой активностью, безынициативностью, отсутствием стремления улучшить свои результаты, осмыслить работу в целом, понять причины ошибок.

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективноповеденческой сфер личности.

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников.

Дифференциация образовательных программ начального общего образования обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации обучения по адаптированной основной образовательной программе начального общего образования (вариант 7.2)

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния [19].

Школьники с ЗПР нуждаются в удовлетворении особых образовательных потребностей:

в побуждении познавательной активности как средство формирования устойчивой познавательной мотивации;

в расширении кругозора, формирование разносторонних понятий и представлений об окружающем мире;

в формировании общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость мыслительных процессов);

в совершенствовании предпосылок интеллектуальной деятельности

(внимания, зрительного, слухового, тактильного восприятия, памяти и пр.), в формировании, развитии у детей целенаправленной деятельности, функции программирования и контроля собственной деятельности;

в развитии личностной сферы: развитие и укрепление эмоций, воли, выработка навыков произвольного поведения, волевой регуляции своих действий, самостоятельности и ответственности за собственные поступки;

в развитии и отработке средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), в формировании навыков социально одобряемого поведения, максимальном расширении социальных контактов;

в усилении регулирующей функции слова, формировании способности к речевому обобщению, в частности, в сопровождении речью выполняемых действий;

в сохранении, укреплении соматического и психического здоровья, в поддержании работоспособности, предупреждении истощаемости, психофизических перегрузок, эмоциональных срывов [19].

1.3 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья о необходимости формирования универсальных учебных действий у обучающихся с задержкой психического развития.

ФГОС НОО ОВЗ представляет собой совокупность требований при реализации адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования (далее АООП НОО) [26, п.1.1].

В ФГОС НОО с ОВЗ выделяется четыре основных вида УУД:

‒ личностные универсальные учебные действия (совокупность действий у учащегося по личностному самоопределению, ценностносмысловой ориентации и нравственно-этическому оцениванию);

‒ познавательные УУД (совокупность действий по способам познания окружающего мира, по построению самостоятельного процесса поиска, изучения фактов действительности и по обработке, систематизации, обобщению и использованию полученной информации);

‒регулятивные УУД (совокупность действий общеучебного, логического характера по постановке и решению проблем целеполагания, планирования, корректировки, рефлексии);

‒коммуникативные УУД (совокупность действий по вступлению в диалог, его ведению, окончанию, в различии особенностей общения с различными группами людей) [26].

В основу Стандарта для обучающихся с ОВЗ положены деятельностный и дифференцированный подходы, осуществление которых предполагает:

- признание обучения и воспитания как единого процесса организации познавательной, речевой и предметно-практической деятельности обучающихся ОВЗ, обеспечивающего овладение ими содержанием образования (системой знаний, опытом разнообразной деятельности и эмоционально-личностного отношения к окружающему социальному и природному миру), в качестве основного средства достижения цели образования;

- признание того, что развитие личности обучающихся ОВЗ зависит от характера организации доступной им учебной деятельности;

- развитие личности обучающихся ОВЗ в соответствии с требованиями современного общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации и социальной адаптации; разработку содержания и технологий НОО обучающихся ОВЗ, определяющих пути и способы достижения ими социально желаемого уровня личностного и познавательного развития с учетом их особых образовательных потребностей;

- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, где общекультурное и личностное развитие обучающегося ОВЗ составляет цель и основной результат получения НОО;

- реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего развитие способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями;

- разнообразие организационных форм образовательного процесса и индивидуального развития каждого обучающегося ОВЗ, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности [26, п.1.6].

Содержательный раздел АООП НОО определяет общее содержание НОО обучающихся ОВЗ и включает программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов и программу формирования УУД у обучающихся ЗПР в соответствии с приложением N – 7 [26, п 2.8]..

Программа формирования УУД у обучающихся ОВЗ при получении НОО должна содержать:

описание ценностных ориентиров содержания образования при получении НОО;

связь УУД с содержанием учебных предметов;

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД обучающихся ОВЗ;

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД;

описание преемственности программы формирования УУД при переходе от дошкольного к начальному общему образованию.

Сформированность УУД у обучающихся ЗПР при получении НОО должна быть определена на этапе завершения обучения. [26, п 2.9.4.].

Стандарт устанавливает требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения АООП НОО обучающимися ЗПР, указанных в приложении N 7 к ФГОС НОО ОВЗ[26].

Личностные результаты включают овладение обучающимися компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных средах, сформированность мотивации к обучению и познанию [26, п 4.2.].

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися УУД (познавательные, регулятивные и коммуникативные), которые составляют основу умения учиться, обеспечивают овладение межпредметными знаниями, приобретение опыта познания и осуществление разных видов деятельности [26, п 4.3.].

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой предметной и коррекционно-развивающей области и характеризуют их достижения в усвоении знаний и умений, возможности их применения в практической деятельности [26, п 4.4.].

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой предметной области, характеризуют опыт специфической для предметной области деятельности по получению нового знания, достижения в усвоении знаний и умений, возможности их применения в практической деятельности и жизни. Предметные результаты овладения содержанием коррекционно-развивающей области обеспечивают обучающимся ОВЗ эффективное освоение АООП НОО, коррекцию и профилактику нарушений развития, социализацию и социальную адаптацию.

Стандарт устанавливает дифференцированные требования к результатам освоения АООП НОО в соответствии с особыми образовательными потребностями разных групп обучающихся ОВЗ [26, п 4.5.].

Итоговая оценка качества освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО осуществляется организацией [26, п 4.6.].

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ЗПР АООП НОО должно быть достижение предметных и метапредметных результатов и достижение результатов освоения программы коррекционной работы в соответствии с приложением N - 7 к ФГОС НОО ОВЗ. [26].

О том, что конкретно должны отражать личностные, метапредметные и предметные результаты освоения АООП НОО говорится в п.п. 4.2., 4.3., 4.4. Приложения №7 ФГОС НОО ОВЗ [26].

УУД формируются на основе высших психических функций и мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, абстракция, обобщение), тесно связаны с личностным развитием, самоопределением школьника. Поэтому можно утверждать, что сформированность (или несформированность) УУД является важнейшим индикатором образовательных потребностей учащихся, характеризует возможности их обучения и развития.

УУД, их свойства и качества определяют эффективность образовательного процесса, в частности усвоение знаний, формирование умений, образа мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной.

Развитие УУД обеспечивает формирование психологических новообразований и способностей учащегося, которые в свою очередь определяют условия высокой успешности учебной деятельности и освоения предметных дисциплин.

Универсальные учебные действия – способность субъекта к самосовершенствованию и саморазвитию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта, совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, т. е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универсальных действий [2].

Образовательно-воспитательная программа школы должна быть согласована с программой развития УУД. При отборе и структурировании содержания образования, выборе конкретных методов и форм обучения должны учитываться цели формирования конкретных видов УУД

Формирование УУД создает возможность соотносить учебные предметы с точки зрения приемов познавательной деятельности, общих для осуществления познания этих предметных областей [1].

УУД обеспечивают этапы усвоения учебного и воспитательного содержания, формирование психологических способностей учащегося. Формирование подобных действий в образовательном процессе определяется следующими взаимодополняющими положениями ФГОС НОО с ОВЗ:

Формирование УУД как цель образовательного процесса определяет его содержание и организацию.

Формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных дисциплин.

УУД, их свойства и качества определяют эффективность образовательного процесса, усвоение знаний и действий, формирование образа мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной компетентности [26].

1.4. Функции, состав и характеристика универсальных учебных действий обучающихся с задержкой психического развития.

Разработчиками ФГОС НОО ОВЗ выделяются функции УУД:

Создание условий для гармоничного развития личности, ее самореализации на основе готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью.

Обеспечение возможности субъекту образовательного процесса самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства, способы достижения, контролировать и оценивать процесс, результаты деятельности.

Обеспечение успешного усвоения знаний, действий и навыков, формирование компетентностей в любой предметной области [26].

Интегративный характер способности к саморазвитию позволяет определить совокупность УУД как ключевую компетенцию, обеспечивающую у учащихся «умение учиться». В отличие от общеучебных действий, УУД носят надпредметный и метапредметный характер, что позволяет учащемуся легко ориентироваться не только в учебной, но и в любой жизненной ситуации. Таким образом, развитие личности в системе школьного образования обеспечивается благодаря формированию УУД, которые выступают инвариантной основой образовательного и воспитательного процесса и от качества овладения которыми во многом зависят не только учебные успехи в последующих классах и на последующих ступенях обучения, но и решение практических жизненных задач.

Программа формирования УУД у обучающихся с ЗПР соответствует ФГОС НОО. Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе. Стандарт устанавливает требования к результатам освоения АООП НОО:

Личностные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. Вариант 7.2 строится с учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.

Метапредметные результаты освоения АООП НОО соответствуют (вариант 7.1) ФГОС НОО. Вариант 7.2 строится с учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.

Предметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО является достижение предметных и метапредметных результатов и достижение результатов, освоения программы коррекционной работы[19].

1.5. Требования Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к разработке и реализации программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся с задержкой психического развития.

Программа формирования универсальных учебных действий при получении начального общего образования для обучающихся ЗПР конкретизирует требования ФГОС НОО ОВЗ к личностным и метапредметным результатам освоения АООП НОО для обучающихся ЗПР, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки программ учебных предметов, курсов, дисциплин.

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего образования, развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём как освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универсальных действий.

Программа формирования УУД НОО обучающихся ЗПР:

устанавливает ценностные ориентиры содержания образования при получении начального общего образования для обучающихся с ЗПР;

определяет понятие, функции, состав и характеристики УУД при получении начального общего образования для обучающихся с ЗПР;

выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов;

определяет типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД.

Программа формирования УУД у обучающихся ОВЗ при получении НОО должна содержать:

- описание ценностных ориентиров содержания образования при получении НОО;

- связь УУД с содержанием учебных предметов;

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД обучающихся ОВЗ;

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД;

- описание преемственности программы формирования УУД при переходе от дошкольного к начальному общему образованию.

Сформированность УУД у обучающихся ЗПР при получении НОО должна быть определена на этапе завершения обучения [26, 2.9.4.].

1.6. Выводы

Процессы глобализации, информатизации, ускорение внедрения новых научных открытий, быстрое обновление знаний и появление новых профессий определяют актуальность формирования и развития «универсальных учебных действий», обеспечивающих «умение учиться», способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта, а не освоения учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. В свою очередь Программа формирования УУД направлена на решение актуальной проблемы «бессистемного» формирования «системного» мышления учащихся, преодоления феномена «мозаичного» мышления; на методическое и технологическое обеспечение процесса формирования разумно-рефлексивного мышления школьников.

Переход на ФГОС НОО ОВЗ ставит перед всеми школами актуальную задачу анализа образовательной деятельности на предмет соответствия новым требованиям и корректировки стратегии развития.

Глава 2. Система работы по формированию универсальных учебных действий у обучающихся с задержкой психического развития на этапе начального общего образования (из опыта работы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная школа-детский сад «Лучик» для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Реутов Московской области).

2.1. Основные подходы к разработке программы формирования универсальных учебных действий обучающихся с задержкой психического развития в условиях образовательной организации, реализующей Адаптированную основную образовательную программу.

В МБОУ «Начальная школа-детский сад «Лучик» среди детей ОВЗ – дети ЗПР составляют самую многочисленную группу, состав которой характеризуется выраженной неоднородностью и полиморфизмом. Среди причин возникновения ЗПР у обучающихся МБОУ «Начальная школа-детский сад «Лучик» фигурируют органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, психическая и социальная депривация.

Все обучающиеся МБОУ «Начальная школа-детский сад «Лучик» с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся ЗПР в МБОУ являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речи и мелкой моторики руки, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы.

Уровень психического развития ребенка ЗПР, поступающего в МБОУ «Начальная школа-детский сад «Лучик», зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями в когнитивной и аффективно-поведенческой сфере.

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся ЗПР в МБОУ «Начальная школа-детский сад «Лучик» определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении начального общего образования. Именно поэтому составляются образовательные маршруты, соответствующие возможностям и потребностям обучающихся ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и неспособностью обучающегося к освоению программного материала начальной школы.

Дифференциация образовательных программ начального общего образования обучающихся ЗПР в МБОУ «Начальная школа-детский сад «Лучик» соотносится с дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Разграничение вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы возлагается на территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию г.Реутов. АООП НОО для обучающихся с ЗПР в МБОУ «Начальная школа-детский сад «Лучик» представлен двумя вариантами – вариант 7.1 и вариант 7.2.

ФГОС НОО предусматривает возможность гибкой смены образовательного маршрута, программ и условий получения НОО обучающимися ОВЗ на основе комплексной оценки личностных, метапредметных и предметных результатов освоения АООП НОО, заключения ПМПК г.Реутов и мнения родителей (законных представителей).

АООП НОО МБОУ «Начальная школа-детский сад «Лучик» реализуется с учетом образовательных потребностей групп или отдельных обучающихся ОВЗ на основе специально разработанных учебных планов, в том числе индивидуальных, которые обеспечивают освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося через организацию урочной и внеурочной деятельности.

Программа формирования УУД обучающихся ОВЗ в МБОУ «Начальная школа-детский сад «Лучик» при получении НОО содержит:

описание ценностных ориентиров содержания образования при получении НОО;

связь УУД с содержанием учебных предметов;

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД обучающихся ОВЗ;

задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД;

описание преемственности программы формирования УУД при переходе от дошкольного к начальному общему образованию.

Задачи Программы формирования УУД:

1) обеспечить организационные, информационно-методические, кадровые, материально-технические и управленческие условия для эффективной реализации требований и содержания ФГОС в начальной школе;

2) определить ключевые признаки формирования регулятивных, познавательных, личностных, коммуникативных УУД в условиях единого образовательного пространства;

3) обеспечить единый технологический подход к формированию УУД младших школьников;

4) обеспечить систему оценки сформированности УУД младших школьников;

5) обеспечить достижение предметных, метапредметных, личностных результатов за счёт оптимизации ресурсов единого образовательного пространства МБОУ «Начальная школа-детский сад «Лучик»;

Программа формирования УУД МБОУ имеет трёхуровневую структуру, где на каждом последующем уровне образовательного процесса на принципах учебного сотрудничества участников образовательного процесса и единства знаний и навыков и их применения продолжается развитие УУД.

С

хема № 1. Структура программы формирования УУД

хема № 1. Структура программы формирования УУД

Организация деятельности МБОУ «Начальная школа-детский сад «Лучик» по развитию УУД младших школьников в соответствии с данной структурой (на схеме 1) позволил решить следующие проблемы:

- противоречие между потребностью в развитии системного мышления младших школьников с ЗПР как основы формирования УУД и недостатком эффективных методов и приемов его развития;

- противоречие между требованиями ФГОС НОО обучающихся ОВЗ к формированию УУД младших школьников и недостатком технологий их формирования;

- отсутствие эффективной модели образовательного пространства начальной школы, направленной не только на формировании УУД младших школьников с ЗПР, но и на возможность применения освоенных способов действия в практических ситуациях.

Программа формирования УУД МБОУ «Начальная школа-детский сад «Лучик» у младших школьников ЗПР разработана и реализуется на принципах системно-деятельностного подхода, (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, А.Г. Асмолов). Потребность современного образования заключается в полноценном включении обучающихся во все виды деятельности, благодаря чему они могут раскрыть все свои потенциальные возможности. Реализация этой задачи возможна только в том случае, когда урочная и внеурочная деятельность станут взаимно дополнять друг друга, а не просто компенсировать недостатки одного за счет других. В результате такого взаимодействия создается образовательное пространство, обеспечивающее интеллектуальное, нравственное и творческое развитие личности, формирование потребностей школьников к самообразованию и саморазвитию. Интегрирующим компонентом пространства в данной модели являются УУД. Этапы формирования и развития УУД логически вытекают из психологической структуры учебной деятельности обучающихся, где каждый компонент учебной деятельности требует от ученика определенных УУД.

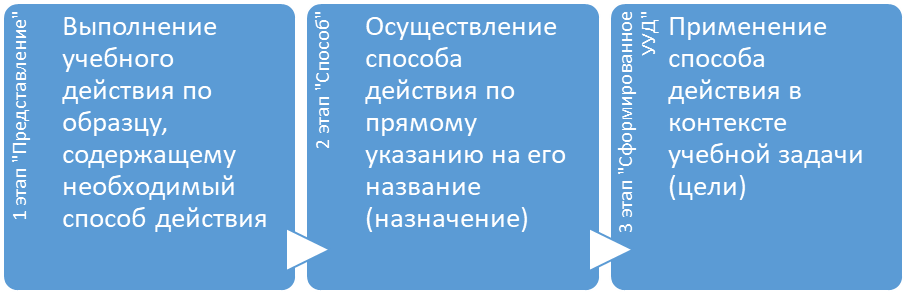

Схема 2. Этапы развития УУД.

Этапы развития УУД представлены на схеме (Схема 2) учитываются учителем в процессе формирования всех без исключения УУД с учетом специфики учебного предмета или вида деятельности. Ключевые признаки сформированности личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД представлены нами в Приложении к данной работе (см. таблицы № 1, 2, 3, 4). План реализации Программы формирования УУД младших школьников предполагает следующие шаги:

Схема 2. План реализации Программы формирования УУД.

2.2. Особенности реализации программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся с задержкой психического развития в условиях МБОУ «Начальная школа-детский сад «Лучик» для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Реутов Московской области.

2.2.1. Формирование личностных учебных действий.

При поступлении в школу личностные УУД определяют индивидуальную готовность к школьному обучению.

Одна из главных задач школьного образования подготовить выпускника к самоопределению, которое осуществляется как личностное самоопределение (какой я есть, каким я хочу стать, каким я должен стать, каким я буду). Это и профессиональное самоопределение, но не только профильное образование, а предпрофильная подготовка: ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием. Все это предполагает и жизненное самоопределение, построение жизненных планов, планов на будущее. Это может быть отдаленное будущее, через 20-40 лет, так и на ближайшее будущее: на завершение своего образования в школе, поступление в учебное заведение, приобретение профессии, построение семейной жизни. Личностное самоопределение - это самопознание, представление о самом себе (знание о том, кто я, какими качествами я обладаю; что для меня приоритетно, что главное; личные качества, черты характера; какие цели я ставлю; представление о своих возможностях; какие мотивы я преследую; свои результаты, наиболее заметные достижения).

Одной из составляющих является развитие самооценки, которая необходима как базовый компонент и должна быть сформирована при поступлении в школу. Иначе школьник оценку взрослого правильно принять не сможет. Оценка его учебных достижений не станет основанием для того, что бы пересмотреть своё отношение к учению. Еще одним направлением в личностном самоопределении является действие, связанное с формированием идентичности личности: о семейной роли, о социальной роли и принятие этих ролей. Осознание этнической принадлежности и культурной идентичности, формирование основ гражданской идентичности: чувства сопричастности к делам страны, гордости за свою Родину, свой народ, историю своей страны. Внутренняя позиция ученика одно из проявлений идентичности, принятие роли ученика, понятие о хорошем и плохом ученике, положительное отношение к школе, к своему новому статусу ученика.

Второй блок связан со смыслами учебной деятельности. Смысл и мотивы учения имеют решающую роль. Проблема в резком снижении школьной мотивации. Уже в 1 классе дети не проявляют активности, инициативы. Задача школы формирование умения ставить цели и определять мотивы для её достижения.

Третий блок – линия нравственного развития личности. Отношения нравственности и морали пронизывают всю нашу жизнь, в том числе и учебную деятельность, отношения с учителями, со сверстниками. Личностные УУД обеспечивают развитие таких качеств личности как способность соотносить свои поступки с общепринятыми этическими и моральными нормами, способность оценивать свое поведения и поступки, понимание основных моральных норм: взаимопомощи, правдивости, честности, ответственности; нравственно – эмоциональной отзывчивости на основе способности к восприятию чувств других людей; установки на здоровый и безопасный образ жизни.

Так, материал литературного чтения формирует следующие личностные УУД:

- смыслообразование через прослеживание «судьбы героя»;

- самоопределение и самопознание на основе сравнения своего «Я» с героями литературных произведений;

- основ гражданской позиции путём знакомства с героическим историческим прошлым России;

На развитие личностных УУД направлены задания: 1) на интерпретацию текста; 2) высказывание своего отношения к прочитанному с аргументацией; 3) анализ характеров и поступков героев; 4) формулирование концептуальной информации текста (В чём мудрость этой сказки? Для чего писатель решил рассказать своим читателям эту историю? Найди слова, где выражена главная мысль рассказа.).

В 1 классе в «Азбуке» [6] есть произведения на развитие гражданственности: «Название русских городов», «Происхождение русских фамилий», «Наше Отечество», работая над стихотворением А.Барто «Я выросла» формируется школьная мотивация, изучая стихотворения А.Барто «Разлука», «Две сестры глядят на братца», Я.Акима «Мой брат Миша», Э.Мошковской «Трудный путь» формируется личностная идентичность - роль брата или сестры, сына или дочери.

Многие тексты учебников по литературному чтению несут духовно-нравственный смысл и, работая с ними, учитель не может пройти мимо нравственной оценки поступков героев.

Одна из целей предмета «Окружающий мир» – научить школьников объяснять своё отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не навязывать «правильное» отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение ребёнка, его нравственные установки и ценности.

- На каких рисунках человек ведёт себя как разумное существо? Где он ведёт себя неразумно? Объясни, почему ты так считаешь. Сформулируй свои собственные правила здорового питания и объясни их смысл.

В учебнике окружающего мира за 4 класс [18].изучение материала об истории России формирует гражданскую идентичность. Все задания, сопровождаемые инструкцией «Сравни свою работу с работами других ребят», взаимопроверка учит уважать и принимать чужое мнение, если оно обосновано, позволяет поднимать самооценку учащихся, формировать у них чувство собственного достоинства, понимание ценности своей и чужой личности.

Для развития личностных УУД возможно использование разных образовательных технологий:

- технология проблемного диалога стимулирует мотивацию учения; повышает познавательный интерес; формирует самостоятельность; формирует убеждения;

- проектная деятельность формирует накопление смыслов, оценок, отношений, поведенческих диспозиций;

- используя ИКТ технологии, ведется формирование адекватной самооценки, осознанности учения и учебной мотивации, адекватного реагирования на трудности, критическое отношение к информации и избирательность её восприятия, уважение к информации о частной жизни и информационным результатам других людей, формируется основа правовой культуры в области использования информации;

- в технологии ситуативного обучения формируется умение демонстрировать свою позицию, нравственную оценку ситуации, принятие чужого мнения, адекватную оценка других, навыки конструктивного взаимодействия;

- технология продуктивного чтения формирует личностные УУД, если анализ текста порождает оценочные суждения;

- технология уровневой дифференциации формирует адекватную самооценку, саморазвитие и самосовершенствование, учебную мотивацию, умение ставить цели.

Формирование личностных УУД происходит на всех этапах образовательно-воспитательного процесса: на уроках, во внеурочной и внеклассной деятельности.

Промежуточные результаты диагностики и контрольные срезы по предметам показывают, что формирование личностных УУД позволяет повысить уровень обученности каждого ребенка. Над формированием личностных УУД у обучающихся ОВЗ работа будет строиться на протяжении всего обучения в школе.

2.2.2. Формирование коммуникативных учебных действий.

Достаточный уровень развития коммуникативных действий обеспечивает младшим школьникам социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.

У младших школьников ЗПР формирование коммуникативных УУД происходит с запозданием. У этих детей необходимо развивать следующие коммуникативные действия:

1) планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, функций участников, способов взаимодействия;

2) постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;

3) разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;

4) управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий;

5) умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.

В МБОУ «Начальная школа – детский сал «Лучик» используются методы развития коммуникативных универсальных учебных действий младших школьников с ЗПР в учебной деятельности:

Беседа - основная форма развития общения, которая часто применяется в начальной школе. В ходе беседы учитель учит ребенка вырабатывать навыки речи в коллективе. Темы бесед подбираются доступные пониманию детей, с учетом их возраста и личного опыта: «Добрые и вежливые слова», «Как вести себя во время разговора». Беседа применяется на любом этапе урока с различными учебными целями: при проверке домашних и самостоятельных работ, объяснении нового материала, закреплении и повторении, подведении итогов учебного занятия, при ответах на вопросы учащихся. Дискуссия - следующий вид развития коммуникативных действий. В процессе дискуссии создается ситуация, побуждающая учащихся к активности, позволяющей выходить за пределы заданного. С помощью дискуссии учащиеся приобретают новые знания, укрепляются в собственном мнении, учатся его отстаивать. Полезны дискуссии и в воспитательном значении. С их помощью исправляются недостатки поведения и общения школьников (вспыльчивость, несдержанность, неуважение к собеседнику).

Самостоятельный поиск учащимися знаний из разных источников также способствует формированию коммуникативных УУД. Обучающиеся не просто решают, обсуждают, а сравнивают, группируют, делают выводы, определяют закономерности, высказывают свое мнение, выступают в роли исследователей. Исследовательская деятельность младших школьников осуществляется как диалоговая, при которой одни участники – исследователи, другие – оппоненты. Это определяет столкновение разных точек зрения, выбор доказательств, заинтересованность в установлении истинных и ложных высказываний.

Групповые формы работы - работа в парах создает наиболее благоприятные условия для включения каждого ученика в активную работу на уроке. При организации работы в парах каждый ученик мыслит, предлагает свое мнение, в парах рождаются споры, обсуждаются разные варианты решения, идет взаимообучение детей в процессе учебной дискуссии, учебного диалога. В первом классе главным становится выработка умения договориться, умения общаться. Знакомимся с правилами общения: при разговоре смотри на собеседника, тихо говори в паре, называй товарища по имени, как соглашаться, как возражать, как помогать, просить о помощи, внимательно слушай ответ, потому что потом будешь исправлять, дополнять, оценивать.

Проектная деятельность - необходимое средство формирования коммуникативных УУД. В процессе проектной деятельности у учащихся формируются коммуникативные действия такие, как развитие навыков работы в группе, формирование культуры публичных выступлений.

Для развития коммуникативных действий у младших школьников с ЗПР используются коммуникативные игры, направленные на развитие устного общения. А также ролевые игры, способствуют формированию умений: принять и исполнить роль; ориентироваться в ролях партнеров; проводить и отстаивать свою точку зрения; склоняться к компромиссу.

Особое место в формировании коммуникативных УУД на уроках отводится театрализации и драматизации как одной из форм групповой деятельности учащихся. Например, инсценируются сказки, басни.

Таким образом, для развития коммуникативных способностей детей в младшем школьном возрасте ЗПР необходимо:

- создать в классе атмосферу взаимной доброжелательности и взаимопомощи, только при этом каждый ребенок сможет чувствовать себя среди сверстников уверенным в себе, сможет спокойно выражать свое мнение, проводить беседы на тему «этикет», «как правильно общаться»;

- стремиться привлечь каждого ребенка в классе к общим делам, участие которых способствует развитию сплоченности класса;

- использовать групповые, парные формы работы на уроке для развития у детей умений вступать в контакт, в диалог;

- использовать в работе с детьми коллективные игры, драматизации, развивающие мышление, творческую активность, использовать на уроках методы беседы, дискуссии, проектной и исследовательской деятельности. Игры для формирования и развития коммуникативных УУД представлены нами в Приложении к данной работе (см. Приложение 2).

2.2.3. Формирование регулятивных учебных действий.

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция.

В МБОУ «Начальная школа – «Лучик» с 1-го класса с обучающимися ведется работа над формированием контрольно-оценочной деятельности – научить учащихся сопоставлять свои действия с заданным образцом. Дети должны научиться обнаруживать совпадение, сходство, различие. Научиться договариваться о выборе образца для сопоставления. Постепенно переходить от очень детального поэлементного сопоставления к менее детальному. Центральное место в деятельности учащихся на этом этапе образования отводится пооперационному контролю.

Что касается действия оценки, то она напрямую связана с действием контроля. Основная функция содержательной оценки в этом случае заключается в том, чтобы определить, с одной стороны, степень освоения учащимися заданного способа действия, с другой стороны, продвижение учащихся относительно уже освоенного уровня способа действия. Эти функции оценки связаны, прежде всего, с прогностической и рефлексивной формами оценки.

В оценочной деятельности в 1-м классе закладывается два вида оценки:

1. Ретроспективная оценка при которой самооценка ученика предшествует учительской оценке. Несовпадение этих оценок становится предметом обсуждения, что порождает, с одной стороны, работу над критериями оценки, с другой стороны, позволяет оформить действия самоконтроля учащихся как особую (специальную) задачу. На этом этапе обучения появляются различные формы фиксации оценки по заданным критериям (линеечки, оценочные листы и т.п.), проводятся специальные учебные занятия по отработке способов контроля и оценки.

Все проверочные работы имеют следующие этапы проведения: выполнение самой работы, выработка критериев, оценка учащимися своей работы по заданным критериям, проверка учителем и его оценка по тем же критериям работ учащихся, соотнесение оценки учителя и оценки учащихся, обнаружение расхождений в оценке.

Необходимо специально отметить, что в первом классе для самооценивания выбираются только такие задания, где существует объективный однозначный критерий оценивания и не выбираются те, где неизбежна субъективность оценки (например, красота, аккуратность выполнения работы);

2. Рефлексивная оценка. Основой рефлексивной самооценки – знания о собственном знании и не знании, о собственных возможностях и ограничениях – являются две способности: способность видеть себя со стороны, не считать свою точку зрения единственно возможной; способность анализировать собственные действия. Создается система заданий, специально направленных на обучение ребенка отделять известное от неизвестного. Таким образом, в ходе первого года обучения вводится еще один важный принцип оценивания – взрослыми и детьми оцениваются только достижения, предъявленные самим ребенком, действует правило «добавлять, а не вычитать». Ребенку дается право самому выбирать ту часть работы, которую он хочет сегодня предъявить учителю (или сверстникам) для оценки. Он сам может назначать критерий оценивания.

В своей работе на данном этапе используем приемы:

- прием «волшебные линеечки» (оценочные шкалы школьников);

- прием «задания – ловушки» на рефлексию усвоенного способа действия;

- прием «сопоставления своих действий и результата с образцом»;

- прием «умные вопросы».

На втором этапе (2 – 4 классы) происходит совершенствование работы учащихся над пооперационным контролем освоения способов деятельности. На данном этапе такой вид контроля уже является для учащихся не целью, а средством решения другой задачи – определения мест, где могут допустить ошибки, поиска возможных причин возникновения ошибок и путей их ликвидации. Учащиеся работают над освоением разных типов заданий, направленных на рефлексию общих способов действия. С помощью подобных заданий во втором классе начинается работа над формированием другого вида контроля – рефлексивного, направленного на анализ основания собственно способа действия.

Действия оценки на этом этапе должно полностью дифференцироваться. Учащиеся должны учиться видеть свою работу как сумму многих умений, каждое их которых имеет свой критерий оценивания. Предметом совместных усилий ребенка и взрослого становится способ осуществления формализованной оценки. Например, из пяти заданий проверочной работы сообща определяется самое легкое и ему приписывается «цена» – 1 балл. О «цене» остальных заданий и отдельных действий по их решению класс договаривается. Вычисляется максимально возможная оценка всей работы, а каждый ученик самостоятельно оценивает свой результат.

Здесь начинается работа над прогностической оценкой. Дети уже начинают задавать себе вопросы типа: «Справлюсь ли я с решением?», выбираются задания для самостоятельной работы на «уровень притязания» – из данного пакета заданий с обозначенной сложностью требуется взять какое-то для решения и т.п.

Во втором классе используем приемы:

- прием «составления задачи по чертежу»;

- прием «обнаружение причин ошибок и способы их устранения»;

- прием «обоснованный отказ от выполнения заданий»

Продолжается работа с портфолио и картой движения по предмету.

Для формирования пооперационного контроля в классах имеются специальные «парные тетради», в которых ученики работают в парах ручками разного цвета, осуществляя каждое действие поочередно. Например, при отработке алгоритма сложения и вычитания многозначных чисел во 2 классе, учащиеся выполняют действия пооперационно, каждый своим цветом.

На заключительном третьем этапе (второе полугодие 4 класса) учащиеся вместе с учителем выходят (на соответствующем уровне заданий) на полный цикл контроля и оценки. Подобная работа на данном этапе обучения может эффективно строиться в рамках разновозрастного сотрудничества четвероклассников с учащимися более младших классов. Со стороны учащихся предметом контроля и оценки могут выступать действия младших школьников (1 – 3 классы), план подготовки к работе с ними, собственные действия учащихся 4 классов по отношению к малышам, знаково-символические средства для решения поставленных задач, собственное продвижение в учебном материале с фиксацией своих трудностей и способов их преодоления. С этой целью на данном этапе школьники начинают работу по созданию «карты знаний» и использованию ее для отслеживания траектории движения класса в учебном материале с фиксацией на ней индивидуальных достижений и трудностей по ходу учебного года. На ведущее место в обучении выходит рефлексивный контроль и рефлексивно-прогностическая оценка в новых, нестандартных ситуациях.

На данном этапе применяем

- прием «составление заданий с ловушками» (определение или видение возможных ошибок или мест, имеющих разные варианты решений и т.п.);

- прием «обоснованный отказ от выполнения заданий» (умение обнаруживать границу своих знаний, обнаруживать задания с недостающими условиями, например, методика «диктант для робота»);

- прием «многоступенчатый выбор» (умение работать со столом «заданий»)

- прием « орфографические или математические софизмы» (умение обнаружить и опровергнуть псевдологичное рассуждение при решении той или иной задачи);

- прием «разноцветные поправки» (умение работать над совершенствованием своего текста (работы), формирует потребность у учащихся к неоднократному возврату за продолжительный отрезок времени);

Таким образом, регулятивные УУД дают учащимся возможность самостоятельно ставить перед собой учебные задачи; планировать учебную деятельность, выбирать соответствующие учебные действия для её реализации, осуществить контроль по ходу выполняемой работы и умение оценить полученные результаты.

2.2.4. Формирование познавательных учебных действий.

Работа по формированию познавательных УУД у младших школьников ЗПР, ведется в МБОУ «Начальная школа-детский сад «Лучик» в ходе урочной деятельности и внеурочной, групповой и индивидуальной коррекционно-педагогической работы.

На основе имеющихся материалов, в МБОУ подобран комплекс занятий, который включает в себя 4 блока и предполагает занятия, направленные на формирование познавательных УУД у младших школьников.

На первом этапе организовывается стимулирование интереса учащихся к изучению конкретной темы посредством ситуативного задания, выявление отсутствующих знаний и умений для его выполнения в контексте изучаемой темы. Результатом этого этапа является самоопределение школьника, основанное на желании осваивать учебный материал, на осознании потребности его изучения и постановки личностно значимой цели деятельности. Для этого используются такие задания как определение количества слов в предложении (модификация методики С.Н. Карпова); задание «Отсутствующая буква»; задание «Определи фигуру» (определение местоположения предмета в строке и в столбце); задание «Назови одним словом»; задание «Конкретизация понятии» (развитие понятийного мышления); задание «Раскрась правильно» (усвоение понятий следует за, находится перед, слева, справа, между, сверху, снизу); задание «Кто точнее срисует?» (развитие памяти и объема внимания); задание «Геометрические фигуры» (отработка понятий “треугольник” и “четырехугольник”),

На втором этапе организовывается освоение содержания логических действий, необходимых для выполнения ситуативного задания. Этот этап имеет содержательные блоки, каждый из которых включает определенный объем учебной информации и является лишь частью содержания всей темы. Количество блоков определяется учителем. Для этого используются такие задания как «Кодирование» (действия анализа и синтеза), «Цветы» (развитие логического мышления и внимания), «Противоположности» (развитие логического мышления), «Кораблики» (развитие логического мышления).

Каждый блок представляет цикл пошагового выполнения учебных заданий по освоению конкретного содержания. Последовательное выполнение учебных заданий создает условия для освоения содержания темы, формирования умений работать с информацией, которые соответствуют познавательным умениям. После успешного выполнения заданий следует переход к освоению следующего содержательного блока. Результатом этого этапа являются приобретенные знания и умения, необходимые для решения ситуативного задания, обозначенного на первом этапе.

На третьем этапе полученный результат соотносится с поставленной целью и проводится самоанализ и самооценка собственной деятельности по выполнению ситуативного задания в рамках изучаемой темы. Результатом является умение анализировать и оценивать успешность своей деятельности. Так, проводимая работа не только обеспечивала условия для формирования познавательных УУД, но и развития информационно-интеллектуальной компетентности младших школьников. Для этого использовались такие задания как «Выбери слово» (развитие логического мышления), «Составь слово» (развитие внимания, процессов анализа и синтеза), «Воспроизведение рассказа» (развитие смысловой памяти), «Что было сначала?» (развитие логического мышления и процессов анализа и синтеза).

На четвертом этапе закрепляется умение учащихся действовать независимо от ситуации и применять полученный опыт в новых условиях, на материале других учебных предметов. Для этого используются такие упражнения, как «Графический диктант» (развитие внимания, самопроизвольности), «Дорисуй фигуру» (развитие логического мышления), «Найди закономерность», «Найди одинаковые предметы» (развитие логического мышления, операций анализа и синтеза), «Кто кем (чем) будет?» (развитие логического мышления),

Методика формирования познавательных УУД у младших школьников предполагает соблюдение определенных условий, а также наличие специально организованных занятий и программы. Предварительные результаты, полученные в рамках наблюдения и выборочной диагностики, позволяют говорить о положительной динамике в формировании познавательных УУД у учащихся ЗПР в МБОУ «Начальная школа – детский сад «Лучик».

Мониторинг эффективности реализации Программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся с задержкой психического развития в условиях МБОУ «Начальная школа-детский сад «Лучик».

Оценка результатов Программы формирования УУД у обучающихся ЗПР в МБОУ «Начальная школа-детский сад «Лучик» осуществляется посредством внутреннего неперсонифицированного мониторинга системы формирования и развития УУД у младших школьников. Проведение этого мониторинга – ближайшая задача нашей школы в текущем учебном году, т.к. ФГОС НОО ОВЗ внедрен в практику работы лишь в 2016-2017 учебном году.

Цель мониторинга: получение информации о состоянии и динамике системы формирования УУД в условиях реализации ФГОС НОО обучающихся ОВЗ для своевременной коррекции образовательного пространства МБОУ «Начальная школа-детский сад «Лучик».

Задачи мониторинга:

оценить достаточность ресурсов образовательного пространства для формирования УУД младших школьников;

оценить психологический комфорт образовательного пространства в условиях реализации ФГОС НОО обучающихся ОВЗ;

определить результативность модели взаимодействия основного и дополнительного образования по формированию УУД младших школьников;

определить приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как достижений, так и психологических проблем ребенка.

Объектами мониторинга являются: 1. Предметные и метапредметные результаты обучения. 2. Психолого-педагогические условия обучения (ППМС-сопровождение, содержание основных и дополнительных образовательных программ; комплексно-целевые проекты в рамках внеклассной деятельности).

3. Ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-технические, информационные).

Субъекты мониторинга. В системе мониторинга результативности формирования УУД младших школьников ЗПР субъектами оценивания являются учитель и обучающиеся.

Методами мониторинговых исследований являются:

анкетирование;

сбор информации;

собеседование;

педагогическое наблюдение;

педагогический анализ;

психологическая диагностика.

Средства мониторинга:

анкеты для родителей и педагогов;

карты наблюдений уроков и внеурочной деятельности;

входящие, промежуточные и итоговые контрольные срезы;

административные контрольные работы и тесты;

компетентностные задания;

социально-диагностические ситуации, в т.ч. психологические игры («Заколдованное сердце»; «Калейдоскоп», «Впереди – 5 класс»);

оценочные карты;

портфолио ученика.

тесты на определение уровня тревожности и мотивации;

Порядок осуществления внутришкольного мониторинга реализации Программы формирования УУД.

| Направление мониторинга | Исследуемый показатель | Объект мониторинга | Вид мониторинга | Периодичность мониторинга |

| Ресурсы образовательного пространства | наличие подготовленных педагогических кадров | Педагоги

| Сбор информации. Карты педагогического анализа | ежегодно

|

| материально-техническая оснащенность образовательного пространства | Материально-техническая среда | сбор информации анкетирование | на начало учебного года | |

| информационная насыщенность образовательного пространства | Библиотечный фонд Электронные ресурсы | сбор информации | в конце каждого учебного года | |

| Психолого-педагогические условия | психологическая комфортность образовательного пространства | Уровень тревожности школьников | Психологическая диагностика | 1 класс 4 класс |

| эффективность здоровьесберегающих технологий | Состояние здоровья школьников | Медицинские осмотры | ежегодно | |

| наличие технологий формирования УУД в образовательных программах | Образовательные программы урочной и внеурочной деятельности | экспертиза | начало учебного года | |

| информатизация начального образования | Вовлеченность педагогов и школьников в информационную среду | Сбор информации | ежегодно | |

| практикоориентированность комплексно-целевых проектов | Комплексно-целевые проекты | экспертиза | Перед началом реализации | |

| учебное сотрудничество в рамках конкурсов, проектов, конференций | Программы конкурсов, конференций | экспертиза | Перед началом реализации | |

| Результаты формирования УУД | личностные | Личностный рост каждого ученика | Наблюдение, социально -диагностические ситуации, портфолио | Два раза в год |

| метапредметные | Уровень сформированности УУД | Карты оценки | Два раза в год | |

| предметные | Качество обученности | Контрольные работы и тесты, компетентностные задания | Два раза в год |

Информация мониторинга может быть использована учителем для того, чтобы:

- обеспечить эмоционально комфортную образовательную среду для каждого ребенка за счет планирования темпа прохождения и уровня сложности программы;

- создать психолого-педагогические предпосылки для развития универсальных учебных действий и, соответственно, выхода на качественные метапредметные и личностные образовательные результаты;

- осуществить коррекцию форм и методов обучения класса в целом с учетом уровня готовности по отдельным блокам умений;

- спланировать индивидуальную педагогическую работу с детьми;

- в случае необходимости получить консультацию по вопросам обучения детей у специалистов.

Сформированность УУД у обучающихся ОВЗ в МБОУ «Начальная школа-детский сад «Лучик» при получении НОО определяется на этапе завершения обучения.

2.4. Выводы.

Приоритетной целью школьного образования стало формирование умения учиться. Учащийся сам должен стать «архитектором и строителем» образовательного процесса, т. е. развивать у учащихся способности самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения. Достижение данной цели становится возможным благодаря формированию системы УДД, которые:

-обеспечивают учащемуся возможность самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, уметь контролировать и оценивать учебную деятельность и ее результаты;