СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Шустова Елена Александровна

Особенности преподавания физической культуры слепым и слабовидящим обучающимся в условиях реализации фгос ооо

Просмотр содержимого документа

«Особенности преподавания физической культуры слепым и слабовидящим обучающимся в условиях реализации фгос ооо»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 62 III-IV ВИДА»

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СЛЕПЫМ И СЛАБОВИДЯЩИМ ОБУЧАЮЩИМСЯ

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ООО

Составитель:

Шустова Е. А.

Учитель физической культуры

Улан-Удэ

2023 г.

Глава 1. Физическая культура как учебный предмет в классах слепых и слабовидящих детей ... 3

Глава 2. Особенности контингента обучающихся. ............................................................................ 7

Глава 3. Особенности изучения отдельных разделов программы по физической культуре в

классах слепых и слабовидящих. ....................................................................................................... 15

Глава 4. Технологии обучения физической культуры. .................................................................... 27

Глава 5. Особенности контроля за степенью достижения планируемых результатов слепыми и

слабовидящими школьниками. ......................................................................................................... .32

Литература ........................................................................................................................................... 41 Приложение 1 ...................................................................................................................................... 42 Приложение 2 .......................................................................................................................................42

Приложение 3 .......................................................................................................................................43

Глава 1.

Физическая культура как учебный предмет в классах

слепых и слабовидящих детей

1.1. Значение и место физической культуры как учебного предмета в образовательном процессе слепых и слабовидящих детей. Понятие об адаптивной физической культуре

В школах для слепых и слабовидящих детей физическая культура является одним из важнейших средств их всестороннего развития, подготовки и приобщения к трудовой деятельности. Этим обусловлено одно из ведущих мест физической культуры как учебного предмета в образовательном процессе, поскольку решает задачи формирования двигательных умений и навыков, укрепления здоровья, всестороннего развития в период обучения. Физическое развитие детей с различными нарушениями зрения особенно важно в школьном возрасте, так как оно влияет на умственную деятельность учащихся. Учитывая, что пик активного физического развития детей приходится на период обучения в школе, следует уделять особое внимание развитию главных двигательных качеств именно в этом возрасте. Физические упражнения способствуют формированию добросовестного отношения к учебе, чувства ответственности, долга, коллективизма, готовности прийти на помощь товарищам, гуманности, честности, воли к победе. В школах, где обучаются слепые и слабовидящие дети, осуществляется не просто физическое воспитание, а адаптивное физическое воспитание, которое является компонентом адаптивной физической культуры.

Адаптивная физическая культура (АФК) – это раздел (вид) физической культуры для лиц с ОВЗ, которая направлена на восстановление и сохранение здоровья у людей со стойкими нарушениями жизнедеятельности. Основной целью АФК является возможное развитие жизнеспособности человека, дающее шанс каждому инвалиду реализовать свой жизненный потенциал в достижении результатов, не только соизмеримый с результатами здоровых людей, но и превышающий их.

Именно своей ориентацией на хронических больных и инвалидов адаптивная физическая культура отличается от одного из разделов (видов) общей физической культуры, который называется "оздоровительно-реабилитационная, или лечебная физическая культура" или "двигательная реабилитация".

1.2. Задачи обучения физической культуре слепых и слабовидящих детей

При реализации программы по физической культуре для слепых и слабовидящих обучающихся вместе с целями и задачами общеобразовательной программы ставится цель: создание условий для выполнения требований государственного стандарта основного общего образования по физической культуре с учетом особых образовательных потребностей, обучающихся с множественными нарушениями зрения.

Достижение поставленной цели предусматривает решение задач, которые можно разделить на две группы. Первая группа - коррекционные, компенсаторные и профилактические задачи. Вторая группа – образовательные, воспитательные, оздоровительно-развивающие задачи.

К специальным (коррекционным, компенсаторным и профилактическим) задачам относятся:

охрана и развитие остаточного зрения;

развитие навыка пространственной ориентировки;

развитие и использование сохранных анализаторов;

развитие зрительного восприятия (цвет, форма, удаление, приближение);

развитие двигательной функции глаза;

укрепление мышечной системы глаза;

коррекция недостатков физического развития обусловленных зрительной депривацией;

коррекция скованности и ограниченности движений;

коррекционно – компенсаторное развитие и совершенствование мышечно - суставного чувства;

активизация функций сердечно – сосудистой системы;

укрепление опорно – двигательного аппарата;

коррекция и совершенствование координационных способностей, согласованности движений;

развитие коммуникативной и познавательной деятельности.

К образовательным, воспитательным и оздоровительно – развивающим задачам относятся:

обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам;

развитие физических качеств: быстроты, силы, ловкости, гибкости, выносливости:

воспитание гармонически развитого учащегося;

воспитание волевых качеств;

укрепление здоровья обучающихся.

1.3. Принципы обучения физической культуре слепых и слабовидящих детей

В основе обучения физической культуре слепых и слабовидящих обучающихся лежат те же принципы, что и в основе обучения физической культуре зрячих детей.

Принцип научности базируется на теории о познаваемости объективного мира и способности человеческого сознания давать правильное его отражение.

Принцип систематичности и последовательности в обучении - один из важнейших дидактических принципов, согласно которому изложение учебного материала должно соответствовать внутренней логике изучаемой науки и вместе с тем отвечать возрастным и индивидуальным психологическим особенностям учащихся. Подчеркивая значение системы знаний, К.Д. Ушинский писал: «Только система, конечно, разумная, выходящая из самой сущности предметов, дает нам полную власть над нашими знаниями».

Принцип связи теории с практикой в обучении требует рационального сочетания теоретических знаний с практическими умениями и навыками, соединения общего образования с трудовой подготовкой и общественно полезной деятельностью

Принцип сознательности в обучении предполагает, что каждый обучающийся АФК будет делать это осознанно, зная цель, задачи и планируемые результаты.

Принцип наглядности - дидактический принцип, согласно которому обучение строится на конкретных образах, непосредственно воспринятых учащимися. Принцип наглядности впервые теоретически обосновал Я.А. Коменский. Он впервые сформулировал «золотое правило», по которому при обучении надо предоставить «видимое -для восприятия зрением, слышимое - слухом, запахи - обонянием, подлежащее вкусу - вкусом, доступное осязанию - путем осязания».

Принцип доступности обучения— дидактический принцип, предполагающий такое построение процесса обучения, при котором учитываются уровень подготовки учащихся, их возрастные и индивидуальные особенности.

Принцип прочности знаний, умений и навыков - дидактический принцип, обозначающий основательность усвоения учебного материала, устойчивое закрепление его в памяти учащихся, свободное воспроизведение и применение на практике.

Принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении позволяет учащимся с разными уровнями готовности к обучению, развития двигательных навыков быть успешными.

Принцип коррекционно-развивающей направленности обучения тифлопедагогика рассматривает в рамках концепции взаимодействия детей с окружающей их средой.

1.4. Структура адаптированной учебной программы по физической культуре, принципы замены и перераспределения учебного материала в связи с особенностями контингента обучающихся и пролонгированными сроками обучения

Программа по предмету «Адаптивная физическая культура» представляет собой методически оформленную конкретизацию требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования к преподаванию предмета «Адаптивная физическая культура» обучающимся с ограниченными возможностями здоровья ГБОУ «СКОШИ № 62 III-IV вида» и раскрывает их реализацию через конкретное предметное содержание.

Программа представляет собой адаптированный к особенностям слабовидящих обучающихся вариант программы по предмету «Физическая культура», изучаемому на уровне основного общего образования. В программе учтены потребности современного российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать ценности физической культуры для самоопределения, саморазвития и самореализации.

Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета «Адаптивная физическая культура» обеспечивает возможности для преодоления слабовидящими обучающимися специфических трудностей, обусловленных слабовидением, интеллектуальными нарушениями, нарушением опорно-двигательного аппарата, задержкой развития.

Адаптированная рабочая программа по предмету «Адаптивная физическая культура» ГБОУ «СКОШИ № 62 III-IV вида» варианты: 3.2 (слепые обучающиеся); 4.2(слабовидящие обучающиеся); 3.3 (слепые обучающиеся с интеллектуальными нарушениями); 4.3(слабовидящие обучающиеся с интеллектуальными нарушениями); 6.2(слабовидящие обучающиеся с НОДА с ЗПР); 6.3(слабовидящие обучающиеся с НОДА с интеллектуальными нарушениями) разработана в соответствии с требованиями:

ФГОС ООО, утвержден приказом Минпросвещения РФ от 31.05.2021 № 287;

Адаптированная основная общеобразовательная программа для слепых и слабовидящих обучающихся ООО ГБОУ «СКОШИ №62 III- IV вида»;

Федеральная рабочая программа по учебному предмету;

Положение о рабочей программе школы.

Авторская программа «Комплексная программа физического воспитания обучающихся 1- 11 классов (В.И. Лях, А.А. Зданевич) -М., Просвещение, 2020 г.;

Материалы методических пособий по физической культуре для слепых и слабовидящих детей авторов Б.В. Сермеева, Л.В. Касаткина, В.Л.Ермакова, Г.А. Якунина.

Преподавание адаптивной физической культуры осуществляется на основе:

В.И.Лях, А.А.Зданевич «Физическое воспитание учащихся 5-7 классов.» Пособие для учителя.

В, И. Ковалько. Поурочные разработки по физической культуре 5-9 класс.

Б, В. Сермеев «Методическое пособие для учителя «Физическое воспитание слабовидящих детей»

Косаткин В.И. Коррекция недостатков физического развития и ориентировки в пространстве слепых детей.

Машковцев А.И. На четырех ногах. // Журнал «Спорт в школе». 2018. – № 9.

Комплексная программа по физической культуре. Авторы: В. И. Лях, А.А. Зданевич.

Физическая культура. 5-7 классы: учебник для общеобразовательных учреждений под редакцией М.Я. Виленского. – М.: Просвещение, 2021.

Физическая культура. 8-9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений под редакцией В.И. Ляха – М.: Просвещение, 2022.

Физическое воспитание учащихся 5- 7 классов. Пособие для учителя, под редакцией В.И. Ляха.

Физическая культура. (для обучающихся с нарушением зрения). 5 - 7 класс. Учебник. Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и др. / Под ред. Виленского М.Я., 2021.

Физическая культура. 8-9 класс. В.И. Лях, 2022.

Маллаев Д.М. Игры для слепых и слабовидящих. – М., 2001;

Ростомашвили, Л.Н. Подвижные игры для слепых и слабовидящих Гл. 2 //Коррекционные подвижные игры и упражнения для детей с нарушениями развитии / под общ. ред. проф. Л.В. Шапковой. – М.: Советский спорт, 2018.

Гребова Л.П. Лечебная физическая культура при нарушениях опорно-двигательного аппарата у детей и подростков: Учеб.пособие для мед. Вузов. –М.: Академия, 2018.

Адаптивная физическая культура в работе с детьми, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата (при заболевании детским церебральным параличом) [Текст]: методическое пособие/под ред.А.А.Потапчук. –СПб.: СПбГАФКим.П.Ф.Лесгафта, 2020. –228 с. -176 с.10

ФГОС обучающихся с ОВЗ: обучение детей и подростков с нарушениями опорно-двигательного аппарата. –Москва, НКЦ –2018.8.

Бгажнокова, И.М. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 0-4 классы. – М.: Просвещение, 2021.

Кульневич, С.В. Нетрадиционные уроки в начальной школе / С.В. Кульневич, Т.П. Лакоценина. – Волгоград: Учитель, 2018.

Шербашина, Л.Д. Наш организм. Учебно-методическое пособие для учителей и учащихся начальных классов / Л.Д. Шербашина, Н.Н. Хасанова. – Майкоп, 2019.

Основной целью изучения учебного предмета «Адаптивная физическая культура» является создание адаптивной двигательной образовательной среды, обеспечивающей слабовидящим обучающимся ГБОУ «СКОШИ № 62 III-IV вида» личностный рост с актуализацией и реализацией ими адаптивно-компенсаторного потенциала в рамках возрастных и индивидуальных возможностей через доступный уровень физической активности;

Достижению обозначенной цели способствуют решаемые задачи: коррекция и ликвидация недостатков физического развития и вторичных нарушений детей с депривацией зрения, достижение планируемых результатов освоения программы, развитие способности ориентироваться с помощью сохранных анализаторов, дозирование физических нагрузок, воспитание морально - волевых качеств, формирование и совершенствование жизненно необходимых естественных двигательных умений и навыков.

Совершенствование системы физического воспитания детей с нарушениями зрения является одной из главных задач в сфере реформ специального образования. Это обусловлено понижением функционального состояния организма и двигательной активности слепых и слабовидящих учащихся.

Обучение слепых и слабовидящих учащихся требует больше времени на изучение предмета. По этой причине в адаптированную учебную программу, рассчитанную на реализацию в пролонгированные сроки, внесены некоторые изменения распределения часов и содержания по разделам, которые существенно облегчают для учителя школы слепых и слабовидящих обучающихся задачу тематического планирования деятельности.

По этой причине в адаптированную учебную программу, рассчитанную на реализацию в пролонгированные сроки, внесены некоторые изменения в распределении часов и в содержании по разделам, которые существенно облегчают для учителя школы слепых и слабовидящих обучающихся задачу тематического планирования деятельности.

Программа по адаптивной физической культуре состоит из следующих разделов:

Знания о физической культуре.

Составление дневника физической культуры.

Способы самостоятельной деятельности.

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность.

Спортивно-оздоровительная деятельность:

Модуль «Легкая атлетика».

Модуль «гимнастика».

Модуль «зимние виды спорта».

Модуль «спортивные игры». Голбол.

Адаптированные спортивные игры с элементами торбола.

Адаптированные спортивные игры с элементами баскетбола.

Адаптированные спортивные игры с элементами футбола (озвученный мяч).

Адаптированные спортивные игры с элементами волейбола.

Адаптированные спортивные игры с элементами бочча.

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность:

Модуль «Базовая физическая подготовка».

Общефизическая подготовка:

Специальная физическая подготовка.

Лыжные гонки.

Адаптированные Спортивные и подвижные игры, эстафеты.

Каждый раздел программы включает: теоретические сведения, материал для развития физических качеств, формирование двигательных умений и навыков и зачётные требования (уровень физической подготовленности). Теоретические сведения сообщаются в процессе изучения на уроке соответствующих двигательных действий. Учитель подбирает наиболее эффективные упражнения с учётом особенностей данного контингента (недостатков физической подготовленности, пола, возраста, характера нагрузки и степени нарушения зрения). Таким образом обеспечивается всестороннее и полноценное развитие слепых и слабовидящих обучающихся, развивая, закрепляя и совершенствуя физические и психофизические способности и, в целом, повышают уровень качества жизни подростков с различными нарушениями зрения.

В программе предусмотрено постоянное повышение требований к физической подготовленности обучающихся, что обеспечивает достаточно высокую работоспособность выпускников школы и позволит им без ущерба для здоровья включиться в общественно полезный труд.

В соответствии с учебным планом (вариант 1 АООП ООО) учебный предмет «Адаптивная физическая культура» изучается с 5 по 9 классы:

Общий объем часов, отведенных на изучение учебной дисциплины «Адаптивная физическая культура» в основной школе составляет 340 часов;

68 часов в год;

2 часа в неделю;

40 минут продолжительность урока.

В соответствии с учебным планом (вариант 2 АООП ООО) учебный предмет «Адаптивная физическая культура» изучается с 5 по 10 классы:

Общий объем часов, отведенных на изучение учебной дисциплины «Адаптивная физическая культура» в основной школе составляет 408 часов;

68 часов в год;

по 2 часа в неделю;

40 минут продолжительность урока.

Глава 2.

Особенности контингента обучающихся

2.1. Особенности развития слепых и слабовидящих школьников, влияющие на успешность обучения физической культуре

В настоящее время особую актуальность приобретает проблема сохранения и укрепления здоровья и физического развития слепых и слабовидящих учащихся. Одним из путей, ведущих к преодолению отклонений в состоянии здоровья обучающихся с различными нарушениями зрения, является целенаправленное комплексное воздействие средствами физического воспитания.

Слепота и нарушения зрения – первичный дефект, снижающий двигательную активность таких детей. Снижение двигательной активности в свою очередь приводит к формированию вторичных нарушений развития и, в частности, к замедлению и отклонениям в развитии двигательной сферы. У таких учащихся встречаются разнообразные нарушения координации движений, равновесия, ориентировки в пространстве, снижение скорости двигательных реакций.

У незрячих школьников период роста и развития формируется по тем же закономерностям, что и у здоровых сверстников. Однако данные показатели у слепых учащихся значительно ниже, чем у зрячих. Чем это вызвано?

Во-первых, при отсутствии зрения в силу особенностей восприятия окружающего мира у них возникает некоторое своеобразие движений. У учащихся отмечаются замедленность в движениях, грубое их искажение, снижение скорости выполняемых действий, фрагментарность, пропуск деталей техники движений, повторение движений с ошибкой, появление пауз при выполнении различных заданий. Кроме того, глубокие нарушения зрения оказывают влияние на несформированность пространственных представлений, поэтому затруднено само восприятие движений, возникает быстрая утомляемость и вследствие этого потеря интереса к выполняемым заданиям. Неправильно сформированные навыки в ходьбе, беге и других движениях создают опасность для большего проявления различных нарушений (плоскостопие, деформация нижних конечностей и т.д.).

Во-вторых, слепые и слабовидящие дети неуверенно чувствуют себя в открытом пространстве, многим из них врачи запрещают значительные физические нагрузки и, как следствие, возникает дефицит движения. В результате снижения двигательной деятельности у слепых и слабовидящих учащихся наблюдаются нарушения костно-мышечного и опорнодвигательного (ОДА) аппаратов, которые проявляются в изменениях в осанке и искривлениях позвоночника: 95-980/0 слепых и слабовидящих обучающихся, как правило, страдают нарушениями и заболеваниями ОДА.

В связи с этим говорят, что слепые и слабовидящие ученики все-таки имеют определённую специфику развития. Это утверждение подтверждают статистические данные, согласно которым до 62% детей даже просто с косоглазием и амблиопией в младшем возрасте имеют отклонения в физическом развитии, к старшему возрасту процент возрастает до 70%.

2.2. Проблемы, возникающие при обучении физической культуре слепых и слабовидящих школьников

Основные проблемы, возникающие при обучении физической культуре детей с нарушениями зрения, связаны с их физическим недоразвитием и со своеобразием их движений.

У большинства учеников с патологией зрения, в особенности у слепых, вызывает сложности самостоятельное передвижение по прямой линии бегом и шагом даже после предварительного изучения дистанции и с использованием звуковых ориентиров, а наиболее значительные трудности возникают при прохождении маршрута с различными поворотами. Обусловлено это тем, что у обучающихся наблюдаются значительные отклонения в стороны при перемещении, медленный темп движения, а также специфическая походка. Например, некоторые учащиеся ходят, широко расставляя ноги (таким детям особенно трудно совершать любые двигательные действия), у них “шаркающий”, “семенящий” шаг, опущенная вниз голова. Зачастую у слепых и слабовидящих школьников нарушены координационные способности: быстрота реакции, статическое и динамическое равновесие, ориентировка в пространстве, ритмичность и координация движений и т.д. Им нелегко находиться в устойчивом положении, трудно поднять ногу или подняться на нужную высоту, нарушена способность к согласованию рук и ног, а также осанка во время ходьбы и при выполнении различных упражнений. Нередко оказываются сложности во время выполнения бега, так как ученики бояться оторвать ноги от земли, отклоняют во время бега туловище назад.

Учитель физической культуры в классе слабовидящих и особенно слепых обучающихся должен при подготовке к уроку предусмотреть несколько важных моментов:

учитывать степень и характер нарушения зрения (тотальная слепота, остаточное зрение, слабовидение, состояние поля зрения, нарушение бинокулярного зрения), уровень предыдущего сенсорного опыта и готовности сохранных анализаторов к восприятию учебного материала, двигательную подготовленность учащихся, умение ориентироваться в простран-

стве;

при подборе методов и приемов обучения, а также физических упражнений учитывать первичный дефект и вторичные нарушения развития каждого обучающегося;

помнить, что запоминание точных и простых движений слабовидящими и слепыми обучающимися требует 8-10 повторений, в то время как у нормально видящих сверстников – 6-8 повторений;

помнить, что у учащихся с патологией зрения утомление наступает быстрее, чем у детей с нормальной остротой зрения, поэтому необходимо чередовать выполнение физических упражнений с отдыхом (упражнения для глаз, упражнения на обучение правильному дыханию, релаксация, сюжетно-ролевые игры и т.д.);

учитывать соответствие физической нагрузки состоянию здоровья и уровню подготовленности обучающихся конкретного класса, помнить о внешних признаках утомления (см. Приложение 1);

учитывать, что эмоциональность занятий, восприятие учебного материала зависит от разнообразия упражнений, от общего тона проведения занятий, в том числе интонаций и тембра самого учителя;

создавать ситуации успеха, вдохновляя обучающихся с различными нарушениями зрения к дальнейшему физическому развитию и совершенствованию, тем самым повышать мотивацию к урокам физической культуры.

Планируя физическую нагрузку, учителю важно иметь следующие сведения о физическом, соматическом и психическом состоянии учащихся:

возраст и пол;

результат медицинского обследования и рекомендации врачей: офтальмолога, ортопеда, хирурга, педиатра, невропатолога;

степень и характер зрительного нарушения (устойчивая и неустойчивая ремиссия); поля зрения (нарушения центрального и периферического зрения, сужение полей зрения); остроты зрения; врожденная или приобретенная патология и пр.;

состояние здоровья обучающегося (перенесенные инфекционные и другие заболевания);

исходный уровень физического развития;

состояние опорно-двигательного аппарата и его нарушения;

наличие сопутствующих заболеваний;

способность учащегося к пространственному ориентированию;

наличие предыдущего сенсорного и двигательного опыта;

состояние и возможности сохранных анализаторов;

способы восприятия учебного материала;

состояние нервной системы (наличие эпилептического синдрома, признаков перевозбуждения, нарушения эмоционально-волевой сферы, гипервозбудимости и пр.).

2.3. Особенности организации пространства для проведения урока физической культуры

Важным условием организации пространства, в котором обучаются слепые и слабовидящие учащиеся, являются безопасность и постоянство предметно-пространственной среды, что предполагает:

безопасное предметное наполнение спортивных залов (свободные проходы к местам занятий, инвентарю, входным дверям, безопасное ограждение выступающих углов, снаряда и другое);

соблюдение необходимого для слабовидящих учащихся светового режима (обеспечение беспрепятственного прохождения в спортивные залы естественного света, в солнечные дни использование затенения помещения с одновременным использованием естественного и искусственного освещения);

устранение факторов, негативно влияющих на состояние зрительных функций слабовидящих учащихся (недостаточность уровня освещенности рабочей зоны, наличие бликов и другое);

использование благоприятной для зрительного восприятия цветовой гаммы окружающих предметов, спортивного инвентаря, наглядных пособий и т. д. При использовании и изготовлении наглядных пособий, используемых в двигательной деятельности детей с нарушением зрения, предусматривают: большие размеры, насыщенность цветов и контрастность предметов. Большое значение имеет определенный фон. Так как слепой или частично зрячий ребенок манипулирует предметом (мяч, обруч, кегля), следит и контролирует зрением его движение, то цветовой фон должен контрастировать с предметом. Инвентарь следует выбирать оранжевого, красного, желтого или зеленого цвета, что являются оптимальным для слабовидящих детей;

наличие осязательных ориентиров для определения местоположения учащихся в спортивных залах. Тактильные разметки на полу по периметру зала для различных построений и упражнений в движении.

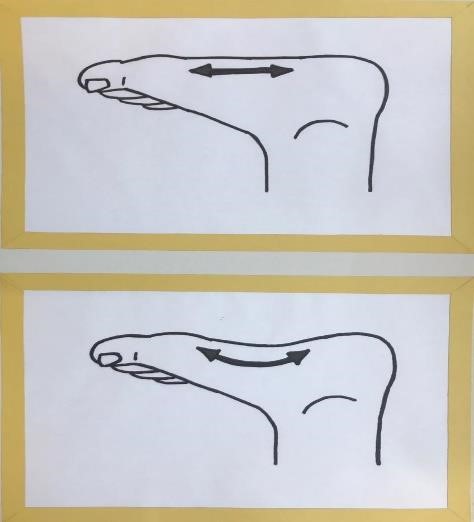

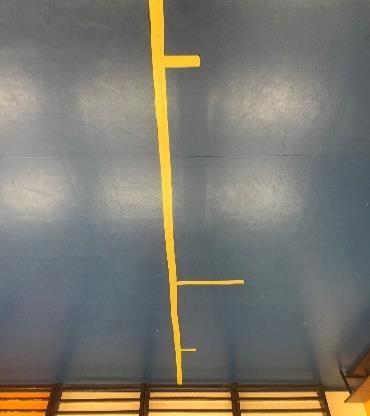

Пространство спортивного зала должно быть организовано особым образом. С помощью специальных разметок (рис. 1-2) слепые и слабовидящие обучающиеся свободнее ориентируются при выполнении заданий: выполняют действия в указанном направлении, определяют место сосредоточения взгляда, место для прыжков.

Рис. 1 Рис. 2

Специальные обозначения на оборудовании (рис. 3) помогают координировать действия руками и глазами, согласовывать движения рук и ног, определять направления при выполнении упражнений и свое положение в пространстве, осуществляя при этом зрительный анализ своих действий и действий сверстников.

Рис. 3 Рис. 4

Целесообразно в залах и помещениях для уроков физкультуры устанавливать зеркальные стенки (рис. 5). Это приспособление дает возможность слабовидящим учащимся и учащимся с остаточным зрением осуществлять зрительный анализ собственных движений, соотносить свои действия с пространством.

Рис. 5

2.4. Требования к инвентарю для проведения уроков физической культуры

На уроках физкультуры со слепыми и слабовидящими школьниками широко используется специальный инвентарь:

озвученные мячи для игры в голбол, футбол, торбол (рис. 6);

звуковые мишени, для метания мяча в цель;

разноцветные «парашюты» для игровой деятельности (рис. 7);

«колокольчики», звуковые браслеты и бубны для ориентировки в пространстве (рис. 8);

шарнирные куклы для создания представлений у учащихся с депривацией зрения о различных статичных положениях, используемых на уроках физической культуры (рис. 9);

волейбольная сетка с яркими желтыми границами для игры в пионербол и волейбол (рис.

10);

тросы для бега (рис. 11);

инвентарь для шоудаун настольного тенниса для слепых (рис. 12) и т.д.

Рис.6 Рис.7

Рис. 8 Рис. 9 Рис. 10

Рис. 11 Рис. 12

Такой инвентарь способствует развитию физических качеств, коррекции недостатков физического развития, повышению интереса к занятиям, создает на уроке благоприятный эмоциональный фон.

2.5. Требования к наглядности на уроках физкультуры

Дидактический материал для проведения уроков физкультуры также должен соответствовать тифлопедагогическим требованиям.

| Слабовидящие учащиеся | Слепые учащиеся |

| Наглядность должна | |

| Представлять собой крупные и четкие | Адекватно передавать форму, размер (по изображения; возможности), пропорции и свойства |

| Содержать меньшее количество деталей | Быть удобной для обследования |

| Изображаемого объекта; чем наглядность для нормально видящих; | Содержать небольшое количество деталей |

| Быть выполнена с использованием небольшого количества ярких контрастных (только существенно важные); цветов, в некоторых случаях в черно-белой | При использовании рельефно-графических пособий и шарнирных кукол для формирования правильных представлений о позе и движении следует: работать с ними в условиях достаточной освещенности, на контрастном фоне, предусматривать для учащихся возможность подойти на расстояние, удобное для восприятия и т.п.; комментировать восприятие (называть цвет, размер, положение в пространстве, форму, взаиморасположение объектов и т.п. |

| Иметь цветовые акценты (для частично гамме, чтобы обучающий эффект был максимальным даже для цветоаномалов - зрячих) | При формировании навыков правильной осанки, для слепых обучающихся - осязательно-рельефные изображения (рис. 15-16). |

| Предъявляться на контрастном фоне: черное на желтом, синее на желтом, черное на белом и т.п. | При профилактике плоскостопия обучающимся демонстрируют изображения правильной стопы, а также ее болезнь (рис. 17). |

| Печататься (карточки, схемы и таблицы) шрифтом без насечек (Arial, Tahoma и т.п.), при выборе кегля с учетом индивидуальных особенностей, в большинстве случаев кегль 14-16 через 1,15-1,5 интервала | Для слепых обучающихся предлагается Азбука движений для формирования зрительных представлений об основных исходных положениях рук, ног, туловища (рис. 18-19). |

| Важнейшие детали по возможности должны быть особо выделены: обведены чёрным контуром, ширина которого не более 5 мм | Осязательно-тактильный альбом-пособие с рельефными изображениями и с Брайлевским текстом используются для ознакомления с некоторыми видами спорта и создания представлений о спортивных площадках, на которых они проходят (рис. 20-23). |

| В целом, изображения должны быть качественными, яркими, контрастными, при этом важнейшие детали по возможности должны быть особо выделены: обведены чёрным контуром, ширина которого не более 5 мм | |

| При формировании навыков правильной осанки, учащиеся знакомятся с плакатами, на которых изображен человек с правильной осанкой и с ее различными нарушениями (рис. 13-14); | |

| При профилактике плоскостопия обучающимся демонстрируют изображения правильной стопы, а также ее болезнь (рис. 17). | |

Рис. 13 Рис. 14

Рис. 15 Рис. 16

Рис. 17

Рис. 22 Рис. 23

Рис. 22 Рис. 23

Глава 3.

Особенности изучения отдельных разделов программы по физической культуре в классах слепых и слабовидящих

3.1. Основные виды уроков физической культуры в классах слепых и слабовидящих

Физическое воспитание слепых и слабовидящих учащихся предусматривает овладение школьниками программным материалом в соответствии с государственным образовательным стандартом. За период обучения в школе ребенок овладевает основными двигательными действиями, теоретическими знаниями. В школьную программу включены следующие разделы: легкая атлетика, гимнастика, лыжная подготовка, спортивные и подвижные игры, которые способствуют гармоничному развитию обучающихся.

По особенностям организации занимающихся и способам руководства ими занятия по физическому воспитанию в классической методике подразделяются на две группы: урочные и внеурочные.

К урочным занятиям, проводимым учителем с постоянным составом занимающихся, относятся уроки физической культуры, проводимые по государственным программам в образовательных учреждениях, где физическая культура является обязательным предметом. Классифицировать такие уроки можно по нескольким категориям.

По признаку основной направленности они могут быть разделены на:

уроки общей физической подготовки (ОФП);

уроки профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП);

спортивно-тренировочные уроки, методико-практические занятия. По признаку решаемых задач на:

уроки освоения нового материала;

уроки закрепления и совершенствования учебного материала;

контрольные уроки;

смешанные (комплексные) уроки.

По признаку вида спорта на:

уроки гимнастики;

уроки легкой атлетики;

уроки лыжной подготовки;

уроки с элементами спортивных игр и т.д.

В настоящее время наше общество стремительно развивается, происходит повсеместная модернизация и развитие информационных технологий, это обязывает человека быстро адаптироваться под ситуацию, находить нестандартные пути решения, проявлять гибкость в налаживании коммуникаций с социальными партнерами. В связи с этим в федеральные государственные стандарты внесли изменения в традиционную классификацию уроков. Их разделяют на:

уроки с образовательно-познавательной направленностью;

уроки с образовательно-обучающей направленностью;

уроки с образовательно-тренировочной направленностью.

Уроки с образовательно-познавательной направленностью характеризуются следующими особенностями:

Предусматривают использование учебников по физической культуре, различных дидактических материалов и методических разработок учителя.

Продолжительность подготовительной части уроков небольшая (до 5—6 мин), в нее включаются как ранее разученные тематические комплексы упражнений (например, для развития гибкости, координации движений, формирования правильной осанки), так и упражнения общеразвивающего характера, содействующие повышению работоспособности, активности процессов внимания, памяти и мышления.

В основной части урока решаются соответственно образовательные, двигательные и коррекционные компоненты. Образовательный компонент включает в себя получение детьми учебных знаний и знакомство со способами физкультурной деятельности.

Продолжительность заключительной части урока зависит от продолжительности основной части, но не превышает 5—7 мин.

Уроки с образовательно-обучающей направленностью имеют следующие особенности: 1. Планирование задач обучения осуществляется в логике поэтапного формирования двигательного навыка: начальное обучение, углубленное разучивание и закрепление, совершенствование.

Планирование освоения физических упражнений согласовывается с задачами обучения, а динамика нагрузки - с закономерностями постепенного нарастания утомления, возникающего в процессе их выполнения.

Планирование развития физических качеств осуществляется после решения задач обучения в определенной последовательности:

1) гибкость, координация движений, быстрота;

2) сила (скоростно-силовые и собственно силовые способности);

3) выносливость (общая и специальная).

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью предусматривают следующее:

Обеспечение постепенного нарастания величины физической нагрузки в течение всей основной части урока.

Планирование относительно продолжительной заключительной части урока (до 7–9 мин).

Использование в качестве основных режимов нагрузки развивающего (пульс до 160 уд./мин) и тренирующего (пульс свыше 160 уд./мин) режимов.

Обеспечение индивидуального (дифференцированного) подбора учебных заданий, которые выполняются учащимися самостоятельно на основе контроля частоты сердечных сокращений и индивидуального состояния ученика (самочувствия).

3.2. Особенности проведения отдельных этапов урока и изучения отдельных разделов программы по физической культуре

Федеральные государственные стандарты на уроках физической культуры выделяют шесть отдельных этапов проведения урока.

Организационный.

Данный этап предусматривает организацию обучающихся с нарушениями зрения для начала урока. В организационный этап входит построение учащихся (всегда предусматривается один ориентир для построения), строевые команды и строевые упражнения (слепые с ориентировкой на осязательные ориентиры и по памяти).

Этап определения темы и целей урока.

Второй этап начинается с установления учащимися темы предстоящего урока и планирование деятельности для достижения поставленной цели. Если урок предусматривает использование какого-либо инвентаря, то учитель выдает инвентарь ученикам для ознакомления (слепые

Этот этап также включает разминку: учащиеся выполняют физические упражнения в движении (слепые - с ориентировкой правой рукой по осязательным ориентирам), упражнения включают в себя ходьбу на носках, руки на пояс; ходьбу в полуприседе, руки за спиной; ходьбу, высоко поднимая бедро, руки на пояс; ходьбу с захлестом голени назад; ходьбу в приседе; ходьбу выпадами с руками в стороны; ходьбу на месте с высоким подъемом бедра и т.д.

Тренировочный.

На третьем этапе учитель предлагает обучающимся подготовить организм к предстоящей деятельности на уроке с помощью общеразвивающих упражнений на все группы мышц. Общеразвивающие упражнения выполняются в следующем порядке:

для мышц шеи;

для мышц рук и плечевого пояса;

для мышц туловища;

для мышц ног;

для мышц всего тела.

Если предметы, которые предполагается использовать на уроке, допустимы для выполнения общеразвивающих упражнений, то упражнения выполняются с инвентарем (теннисный мяч, гимнастическая палка, набивной мяч, скакалка и т.д.). При выполнении упражнений слепые ориентируются по памяти и на пояснения учителя, слабовидящие - с помощью зрительного анализатора и по памяти. Если у ученика возникают трудности при выполнении какого-либо физического упражнения, то в этом случае предусматривается помощь учителя.

Данный этап включает также изучение нового материала (обучение технике двигательного действия, обучение доступным физкультурным знаниям, двигательным умениям и навыкам; способам физической деятельности и умению применять полученные знания в повседневной жизни и т.п.). При изучении нового материала слепые ориентируются с помощью слухового анализатора и кукол на шарнирах, слабовидящие - с помощью зрительного анализатора и кукол на шарнирах.

4. Этап закрепления (совершенствования).

На этапе закрепления или совершенствования обучающиеся с помощью физических упражнений закрепляют пройденный ранее (новый) материал.

Здесь завершается овладение движением в целом, на изучение частей которого было отведено определенное время (цикл). На данный этап отводится гораздо больше времени. Это связанно с более долгим запоминанием изученного движения и необходимостью создания полного образа действия. Цель состоит в том, чтобы обеспечить минимальный уровень овладения двигательным действием, необходимым для использования его в повседневной жизни и (или) для дальнейшего совершенствования в двигательной деятельности.

Поэтому основные задачи заключаются в следующем:

довести процесс освоения всех сторон действия (ориентировочной, собственно исполнительной и контрольной) до уровня превращения двигательного умения в навык;

обеспечить необходимую степень стабильности и вариативности двигательного навыка, надежности и экономичности техники действия;

гарантировать необходимое соответствие между техническими характеристиками движений и уровнем развития двигательных качеств (способностей), добиться в итоге необходимой степени его результативности.

Многократное воспроизведение разученного целостного действия, являясь на этом этапе главным фактором становления и совершенствования двигательного навыка, служит одновременно и фактором развития двигательных качеств (силы, быстроты и т.д.), определяющих его эффективность. Это очень важный фактор для гармоничного развития обучающихся, особенно для тех, кто не имеет остаточного зрения. Одно из решающих условий - повышение степени мобилизации функциональных возможностей организма в процессе выполнения упражнения.

5. Рефлексия.

На уроке по физической культуре для лиц с нарушениями зрения этап рефлексии включает в себя самостоятельное оценивание обучающимися своей работы, своей деятельности на уроке, достижений положительных результатов на уроке. На этом этапе есть ряд особенностей, связанных с образовательными потребностями учащихся. Каждый обучающийся способен самостоятельно оценить, как он работал на уроке, каким было его поведение и т.д. Слабовидящие ученики могут дать характеристику технике движения, используя зрительный анализатор. Но как можно оценить технику выполнения двигательного действия, не видя её? Как это сделать незрячему школьнику? Например: в разделе программы «Легкая атлетика», изучая тему «Прыжок в длину с места», педагог должен объяснить все элементы техники выполнения прыжка, создать представление о двигательном действии у обучающихся, используя наглядные пособия и контактный метод взаимодействия («рука в руку»). После этого проговорить все типичные ошибки, которые бывают при выполнении этого упражнения. Акцент необходимо сделать на звуках, которыми сопровождается выполнение упражнения. Когда обучающиеся знают все вышеперечисленное, они могут самостоятельно ответить вам на вопросы. Например:

правильно ты выполнил отталкивание?

правильно ли вы выполнили приземление?

какие были допущены ошибки?

далеко прыгнул твой одноклассник?

что было выполнено не так?

В разделе программы «Гимнастика» имеются технические элементы, при выполнении которых требуется некоторое время сохранять статическую позу. В этом случае незрячие обучающиеся могут оценить правильность выполнения следующим образом:

с помощью тактильных ощущений и по памяти (в процессе обучения учитель исправляет ошибки в технике выполнения упражнения, при помощи контактного метода делая акцент на мышечные чувства);

с помощью тактильной чувствительности (осязания). Например: «Подойди к своему однокласснику и обследуй его. Какое у него положение рук, ног, туловища и т.д.? Есть ли ошибки в технике выполнения упражнения? И т.д.»

Данный этап также предусматривает оценивание самих обучающихся за работу на уроке. При наличии разногласий в оценке ученика и учителя необходимо разъяснить, какие были погрешности или помарки при выполнении технических действий на уроке.

6. Заключительный этап.

Цель данного этапа урока заключается в приведении организма обучающихся в оптимальное для последующей деятельности состояние, а также создание по возможности установки на предстоящую учебную деятельность.

Для данного этапа урока характерными средствами являются:

варианты ходьбы и других естественных движений, направленные на постепенное снижение напряжения функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем;

упражнения на расслабление и осанку;

гимнастика для глаз;

игры на внимание (например, игра «Запрещенное движение». Педагог выбирает любое движение и говорит, что это движение выполнять нельзя. После чего обучающимся предлагаются другие двигательные действия, которые необходимо выполнять. Все учащиеся выполняют их. С каждым следующим действием скорость выполнения увеличивается. Затем говориться запрещенное двигательное действие. Цель учеников не выполнять запрещенное движение. Например, запрещенное движение руки на пояс. Руки вверх! Руки в стороны! Руки за голову! Руки за спину! Руки на колени! Руки на пояс!);

упражнения с парашютом (например, обучающиеся встают вокруг игрового парашюта, берутся за его ручки и, ориентируясь на сохранные анализаторы, выполняют следующие действия: одновременно поднимают руки вверх и резко опускают вниз; поочередно поднимают и опускают правую и левую руки (имитируя волну); берутся левой или правой рукой за парашют и идут по кругу; перекатывают озвученный мяч по парашюту; одновременно подбрасывают и ловят мяч «фитбол» и т.д).

Заключительный этап предусматривает и организацию выхода из спортивного зала. Слепые учащиеся покидают зал, ориентируясь на тактильные ощущения и по памяти.

Специфика проведения занятий

В работе со слепыми и слабовидящими обучающимися используются все методы обучения, признанные в общей педагогике, однако, учитывая особенности детей с различными нарушениями зрения, есть некоторые различия в приемах их применения, обусловленные состоянием зрительного анализатора, физических возможностей ребенка, запаса знаний и умений, наличия предыдущего зрительного опыта, навыка пространственной ориентировки, умения пользоваться остаточным зрением. В этих условиях ведущее значение приобретают словесные методы обучения. Поскольку слепым обучающимся приходится часто пользоваться слуховым анализатором, широко применяется и звуковой метод. Звуки используются как условные сигналы, заменяющие зрительные представления. Метод наглядности занимает особое место в обучении незрячих и слабовидящих. Используется зрительная, а при отсутствии зрения – осязательная наглядность. Метод показа, или, как его называют, «контактный» метод используют, когда ученик не понимает движения или составил о нем неправильное представление. Управляя действиями обучающегося на расстоянии, посредством определенных команд, используется метод дистанционного управления. Отсутствие ярких зрительных представлений снижает познавательную и двигательную активность слепых и слабовидящих, поэтому возникает необходимость применения метода стимулирования двигательной активности. Необходимо как можно чаще поощрять обучающихся к действиям, давать им почувствовать радость движений, помогать избавляться от комплекса неполноценности, от чувства страха пространства, неуверенности в своих силах.

Итак, в выборе и применении методов и приемов приоритетное положение отводится тому, что наилучшим образом обеспечивает развитие двигательной моторики обучающихся с различными нарушениями зрения. Реализация основных разделов программы в школах, где обучаются лица с различными зрительными патологиями, имеют свои особенности.

В разделе программы «Легкая атлетика» изучаются основные двигательные действия:

бег, прыжки и метания. При реализации данного раздела программы нужно учитывать особенности обучающихся с различными нарушениями зрения.

Бег

Во время обучения бегу на различные дистанции применяются беговые упражнения. Обучающиеся выполняют все эти упражнения, используя тактильные ориентиры. В спортивном зале такими ориентирами служат гимнастические стенки, гимнастические скамейки, окна и подоконники, входные двери. В залах также предусмотрена тактильная разметка и разметка ярких цветов. На открытых площадках для занятий ученики при выполнении упражнений в движении ориентируются на звуковой сигнал, с применением троса для бега (рис. 24) словесные инструкции педагога или пользуются помощью лидера.

Рис. 24

Рис. 24

Метание

Метание – это естественное двигательное действие, которое формируется в процессе развития человека. Обучение метанию (на точность, на дальность и на технику выполнения без учета дальности полёта) происходит с применением озвученной мишени и адаптированного инвентаря, например, теннисный мяч с ярким ориентиром в виде желтой ленты (рис. 25), набивного мяча для метания (рис.26). Такой мяч облегчает слабовидящим обучающимся прослеживать траекторию его полета, в процессе чего происходит улучшение кровоснабжения тканей глаза, повышается сила, эластичность и тонус глазных мышц и глазодвигательных нервов.

Рис. 25 Рис. 26

Для метания мяча в цель применяются мишени с яркими контрастными цветами. При этом звуковой ориентир для учеников подает или педагог (например, стучит по мишени гимнастической палкой), или на самой мишени закрепляется колокольчик, который при попадании мяча в цель начинает звенеть. Чтобы учащийся смог сам оценить успешность выполнения задания, учителю следует обратить внимание на характер звука, издаваемого мячом, так как при попадании на разные поверхности (стена, пол, гимнастическая рейка и сама мишень) мяч звучит по-разному.

Прыжки

Обучающиеся с нарушениями зрения изучают все виды прыжков, которые предусмотрены общеобразовательной программой. Но, даже если слепые и слабовидящие учащиеся не прыгают в высоту так, как это делают нормально видящие школьники, представление о виде прыжка (например, прыжок в высоту способом «перешагивание») нужно сформировать. Для этого, на начальном этапе, рекомендуется предложить обучающимся выполнить три шага по прямой, имитацию толчка, перешагивания через планку (в качестве планки - тактильная полоса на полу) и приземления. Тактильная линия на полу позволит слепым школьникам оценить успешность выполнения задания, так как с помощью осязания учащиеся смогут проверить, приземлились ли они на линию или сумели ее преодолеть и оказались за ней. Далее, обучающемуся можно предложить ускорить темп шагов перед отталкиванием и сделать небольшое выпрыгивание во время фазы толчка (рис. 27). На заключительном этапе целесообразно натянуть резинку с колокольчиками на небольшую высоту (в дальнейшем высоту можно увеличивать в зависимости от индивидуальных способностей и физической подготовленности каждого учащегося), (рис. 28). Звон колокольчиков во время фазы полета и приземления позволит ученикам анализировать качество выполненного прыжка. Все прыжки выполняются с приземлением на мягкий гимнастический мат (рис. 29-30).

Рис. 28 Рис. 29

Рис. 30

Рис. 30

При выполнении прыжка в длину с места необходимо у слепого и слабовидящего обучающегося не только развивать скоростно-силовые качества, но и формировать навык ориентировки в пространстве. Важно, чтобы ученик мог самостоятельно занять исходное положение в определенном месте (перед серединой нижнего края гимнастического мата) и правильно ориентироваться в направлении выполнения прыжка. Например, слепой ученик самостоятельно (либо учитель подводит учащегося), ориентируясь на звуковые сигналы, находит гимнастический мат. Далее, стоя на полу у нижнего края гимнастического мата, с помощью осязания учащийся находит его середину и на звуковой сигнал (либо ориентируясь по памяти) выполняет прыжок в заданном направлении.

По медицинским показаниям многим обучающимся необходимо ограничивать или запрещать (например, при угрозе отслойки сетчатки) выполнение прыжков и прыжковых упражнений.

Гимнастика

Данный раздел программы посвящен освоению основных двигательных действий на гимнастических снарядах, упражнениях в равновесии, а также гимнастических упражнений с элементами акробатики. На первом уроке необходимо, чтобы обучающиеся обследовали все гимнастические снаряды (канат, бревно, перекладина, конь, кольца и т.д.) и создали представление о месте их расположения в спортивном зале. Подход ко всем снарядам должен быть безопасным. При этом учитель должен помнить ряд особенностей обучающихся с различными нарушениями зрения: нечеткость координации движений, уменьшение ловкости, трудности при ориентировке в пространстве, трудности при выполнении упражнений в равновесии. Именно эти качества особенно необходимы при освоении гимнастических упражнений. Поэтому целесообразно, прежде чем обучать упражнениям на высоком бревне, начать с упражнений на гимнастической скамейке (т.к. больше площадь опоры), а потом на бревне, лежащим на полу. В этом случае неоднократное выполнение ходьбы, поворотов, приседаний, упражнений на равновесие на бревне, лежащем на полу или на гимнастической скамейке со страховкой учителя позволяет обучающимся обрести уверенность в себе и побороть чувство страха (рис.31-32).

Рис. 31 Рис. 32

В качестве рекомендаций стоит отметить, что при обучении упражнениям на равновесие у обучающихся с различными нарушениями зрения необходимо прежде всего создать правильное представление о технике выполнения того или иного гимнастического элемента («цапля», «ласточка», «стойка на лопатках» и т.д.). Для этого можно рекомендовать использование шарнирных кукол, которые легко могут обрести любое положение, а слепые обучающиеся и учащиеся с остаточным зрением с помощью осязания смогут представить, к чему им надо стремиться (рис. 33-34). После, с помощью учителя, который выступает в роли «дополнительной опоры», выполнить упражнения для того чтобы слепые и слабовидящие обучающиеся, чувствуя себя более уверенно, смогли на практике воспроизвести сформированное представление о правильном выполнении упражнений на равновесие (рис. 35). Последний шаг - предлагать учащимся самостоятельно выполнять те или иные элементы.

Рис. 33 Рис. 34 Рис. 35

Лыжная подготовка

К моменту обучения в основной школе у слепого и слабовидящего обучающегося должны быть сформированы представления о лыжном инвентаре, он должен уметь самостоятельно надевать лыжные ботинки, вставлять их в крепления и передвигаться на лыжах скользящим способом передвижения (т.е. без лыжных палок).

В основной школе происходит совершенствование лыжной подготовки и обучение новым видам ходов. Это обучение рекомендуется начинать с упражнений, имитирующих технику конкретного хода. Поэтому в начале каждого урока целесообразно проводить не только общеразвивающие упражнения с уже прикрепленными лыжами, но и имитационные упражнения на месте, которые необходимы при изучении лыжных ходов, таких, как одновременные и попеременные способы передвижения, а также бесшажный и коньковый ход (в зависимости от года обучения).

При обучении классическим видам ходьбы рекомендуется использовать углубленную лыжню, которая предупреждает возможность схода обучающегося с дистанции и облегчает ориентировку. А при обучении коньковым ходом надо научить учащихся ориентироваться на звуковой сигнал, например, свисток или «шуршание» лыж впереди идущего «лидера» (рис. 36-37).

Рис. 36 Рис. 37

Адаптированные подвижные и адаптивные спортивные игры

Адаптированные подвижные и адаптивные спортивные игры являются наиболее эффективным средством социальной реабилитации незрячих. Они развивают и укрепляют нравственные и личностные качества, волю, настойчивость, активность, инициативу, воспитывают чувства коллективизма, дружбы и ответственности за каждый поступок. Участие в подвижных и спортивных играх способствует овладению пространством, приобретению свободы в движениях и уверенности в себе, развивает координацию, быстроту, силу, смелость, слух, осязание.

Для организации игровой деятельности необходимо учитывать состояние остроты зрения обучающегося, его предыдущий опыт, особенности осязательно-слухового восприятия, наличие остаточного зрения, уровень физической подготовленности, возрастные и индивидуальные возможности ребёнка, место и время проведения игры.

Выбирая инвентарь для подвижных игр, учитель должен:

для слепых - использовать озвученную атрибутику (озвученный мяч, свисток, бубен, колокольчик, метроном, погремушки и др.);

для слабовидящих - подобрать яркий и красочный инвентарь, учитывая контрастность предметов (как правило, используются жёлтый, зелёный, оранжевый и коричневый цвета).

Большое внимание уделяется выбору и подготовке места, где будет проводиться игра. Необходимо убедиться в безопасности игровой площадки, определить её размеры, установить ограничительные ориентиры (канавки, засыпанные песком чуть выше уровня всей площадки, линия из гравия или травяного покрова, резиновые коврики, шнур, натянутый по периметру площадки, и другие рельефные, осязательные обозначения).

В школах для слепых и слабовидящих детей вполне реально развивать такие популярные спортивные игры, как баскетбол, футбол, пионербол, применяя их отдельные элементы для развития быстроты и ловкости. Важно при этом учитывать рекомендации врача для каждого ученика, чтобы контролировать нагрузки. Кроме того, необходимо помнить, что обучающиеся с различными нарушениями зрения нечетко видят границы сетки, через которую они должны перебросить мяч, и предмет, перемещающийся в пространстве (а значит реакция при ловле мяча у них замедленная). Поэтому играть в пионербол и волейбол желательно при наличии волейбольной сетки с границами ярко-желтого цвета и легкого, практически невесомого силиконового мяча, исключающего вероятность получения травм.

При всей важности таких традиционных спортивных игр рекомендуется больше внимания уделять обучению школьников с различными нарушениями зрения, особенно слепых учащихся, игре в голбол, потому что, как правило, обучающиеся с плохим зрением в затруднительных ситуациях по привычке всецело полагаются на зрение, а этого ресурса оказывается недостаточно. Всё внимание концентрируется на максимальном его использовании, и ученик просто не замечает тех неприятностей, которые могут быть совсем рядом. Игра в голбол заставляет включать дополнительные компенсаторные возможности, например, использовать слух, чтобы он постоянно работал, помогая ориентироваться и избегать опасности. При обучении игры в голбол важно наличие звукового мяча, повязок на глаза (обязательное правило игры, чтобы все игроки были в одинаковых условиях) и тактильной разметки площадки. Если нет возможности сделать полноценную разметку, то наличие хотя бы одной тактильной линии для размещения игроков каждой команды позволит им правильно занять свои места и оставаться на них в процессе игры (рис. 38-42).

Рис. 38 Рис. 39 Рис. 40

Рис. 41 Рис. 42

3.3. Показания и противопоказания к занятиям

Проводя уроки физической культуры, педагог должен использовать индивидуальный и дифференцированной подход к каждому обучающемуся с различными нарушениями зрения, следуя рекомендациям врачей. В зависимости от степени заболевания необходимо ограничить:

прыжки в высоту;

поднятие тяжестей;

игры соревновательного характера;

висы;

бег на скорость, ускорения, соревновательный бег;

прыжки в длину, высоту с приземлением на всю стопу (касаясь пяткой), с высоты;

наклоны назад любые, наклоны назад и вперед до касания руками пола (мостик);

ходьба в мостике вперед, глядя вниз;

резкие повороты туловища с поворотом головы;

элементы натуживания при выполнении статических упражнений (длительное поднимание ног в И. П. лежа на спине или груди);

кувырки вперед и назад;

стойка на лопатках;

эстафеты и игры соревновательного характера; участие в соревнованиях.

Глава 4.

Технологии обучения физической культуры

4.1. Особенности применения современных технологий обучения на уроках физической культуры

Технология – это продуманная во всех деталях модель совместной педагогической деятельности, организации и проведению учебного процесса с обеспечением комфортных условий для учащихся и учителя (В.М. Монахов). Педагогическая технология - это содержательная техника реализации учебного процесса (В.П. Беспалько). Образовательная технология - система, включающая некоторое представление планируемых результатов обучения, средства диагностики текущего состояния обучаемых, набор моделей обучения и критерии выбора оптимальной модели для данных конкретных условий (В. В. Гузеев).

На уроках физической культуры со слепыми и слабовидящими обучающимися используются различные педагогические технологии, обеспечивающие активизацию творческих способностей учащихся.

Здоровьесберегающие технологии.

Информационные технологии.

Личностно-ориентированное обучение.

Технология дифференцированного физкультурного образования

Игровые технологии.

4.2. Здоровьесберегающие технологии

Здоровьесберегающая технология — это организация особых условий обучения ребенка в школе: отсутствие стресса, адекватность требований, адекватность методик обучения и воспитания); рациональная организация учебного процесса (в соответствии с возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и гигиеническими требованиями); соответствие учебной и физической нагрузки возрастным возможностям ребенка; необходимый, достаточный и рационально организованный двигательный режим (В.Д. Сонькин).

На уроках физической культуры с обучающимися, имеющими нарушения зрения, данная технология - это основа основ. Урок физической культуры должен быть комфортным для учащихся, учебная нагрузка не может противоречить нормативно-правовым требованиям, методы обучения должны подбираться так, чтобы сохранить психоэмоциональное и физическое здоровье учеников. С целью поддержания здоровья обучающихся и формирования у них необходимых навыков здорового образа жизни учитель должен выполнять и санитарно-гигиенические требования: проветривание спортивного зала, соблюдение светового режима, к примеру, выключение источника света при выполнении упражнений в положении лежа на спине, для того чтобы не вызывать у школьников с нарушениями зрения дискомфорт.

На уроках физической культуры необходимо выполнять упражнения в комбинации со специальными упражнениями для укрепления мышц глаз, которые оказывают благоприятное воздействие на учеников, имеющих зрительные аномалии. Данные упражнения являются результативными для профилактики нарушений зрения, а также помогают развивать подвижность глаз.

Так как у слепых и слабовидящих обучающихся отмечаются специфические особенности развития двигательной сферы (отсутствие саморегуляции движений, нарушение координации движений, несогласованность действий рук и глаз), то зрительная гимнастика необходима из-за положительного влияния на функциональные свойства зрительного аппарата.

Важным аспектом является также техника безопасности на уроках физической культуры, то есть совокупность специально организованных мероприятий и технических средств по обеспечению безопасности учащихся до, во время и после урока. Слепые и слабовидящие школьники воспринимают окружающее пространство иначе, чем их здоровые сверстники, именно поэтому есть необходимость говорить об особенностях техники безопасности для учащихся с нарушениями зрения на уроках физической культуры:

в начале урока необходимо пройти по залу, вспоминая расположение инвентаря, а также возможные выступы.

инвентарь должен находиться в привычном для учащихся месте, если были какие-то изменения в перестановке, то о них необходимо сообщить учащимся заранее.

следует использовать безопасный инвентарь (силиконовые и резиновые мячи, мягкие модули, пластмассовые обручи и др.).

необходимо использовать специальный инвентарь (звуковые мячи, различные звуковые ориентиры: колокольчик, бубен и др.).

из урока нужно исключить противопоказанные упражнения (резкие наклоны и перемещения тела, поднятие тяжестей, упражнения, с чрезмерным напряжением зрительного анализатора, упражнения в настуживании и вниз головой, кувырки и т.д.).

обязательно давать учащимся возможность самим определить инвентарь, с которым им предстоит работать, а также вспомнить, для чего он необходим, как им пользоваться и др.

Учитель также должен умело пользоваться звуковыми сигналами, не издавая слишком громких и лишних звуков. Источник звукового ориентира целесообразно устанавливать на уровне лица занимающегося, ввиду того, что на этой высоте он наиболее хорошо воспринимается.

Соблюдение техники безопасности на уроках физической культуры со слепыми и слабовидящими обучающимися поможет снизить риск получение травм.

4.3. Информационные технологии

Информационные технологии (ИКТ - информационно-коммуникационные технологии) – это процессы и методы взаимодействия с информацией, которые осуществляются с применением устройств вычислительной техники, а также средств телекоммуникации.

Использование ИКТ позволяет дать учащимся ориентир в условиях переизбытка информации, а также развивать критическое мышление. В наши дни обучающиеся имеют слабую мотивацию к образовательному процессу. Чтобы это исправить, учителю физической культуры рекомендуется показывать учащимся различные презентации, видеофильмы, использовать мультимедийные технологии и др. с целью повышения мотивации к учебному предмету, что в свою очередь ведет к увеличению двигательной активности и развитию познавательной деятельности слепых и слабовидящих школьников.

Поскольку зрительные представления частично зрячих и слабовидящих детей фрагментарны, в образе объекта зачастую отсутствуют многие существенные детали, а значит, сам образ не полон, лишен целостности, а иногда и неадекватен отображаемому объекту, то учитель может использовать презентации и видеоролики на уроках, для того чтобы более подробно и наглядно представить теоретический материал и сделать процесс обучения наиболее эффективным.

Целью презентации может быть:

актуализация знаний;

сопровождение объяснения учителем нового материала;

первичное закрепление знаний;

обобщение и систематизация знаний.

Презентации и видеоролики могут быть использованы при изучении техники выполнения разучиваемых движений, так как с помощью наглядной картинки данное движение возможно разбивать не только на этапы выполнения, но и на более короткие фрагменты, а также формировать у обучающихся правильное представление о технике выполнения двигательных действий. С помощью презентаций и видеороликов можно также доступно объяснить правила спортивных игр, тактические действия игроков, красочно преподнести исторические события, биографии спортсменов.

При создании презентаций к уроку для учащихся с нарушениями зрения учителю следует помнить и учитывать ряд правил и особенностей (см. приложение 2).

При выборе (создании) видеороликов для слепых и слабовидящих обучающихся нужно должное внимание уделять тому, чтобы качество изображения и звука было четким, не было посторонних шумов. Речь должна быть разборчивой, не быстрой, с подробным объяснением тех или иных двигательных действий. Все должно быть понятно и лаконично.

Музыка на уроке физической культуры является необходимым элементом в развитии у слепых и слабовидящих обучающихся чувства ритма и пластики. Можно использовать музыкальные фрагменты в вводной части урока при выполнении разминки и/или в заключительной части, проводя рефлексию. Использование компьютера позволяет выстраивать музыкальные композиции в нужной для данного урока последовательности, планировать хронометраж их проигрывания. Кроме того, использование музыкальных фрагментов на уроках содействует развитию слухового анализатора, музыкально-дидактические игры и упражнения помогают справляться с недостаточностью слухового внимания, развивают дифференцировку звуков, закрепляют умение ориентироваться на слух, что важно для успешной социальной адаптации слепых и слабовидящих школьников.

Умственная деятельность учащихся с нарушениями зрения на уроках физической культуры с использованием информационно-коммуникационных технологий содействует более полному изучению и усвоению теоретического материала, а получение новых и необходимых знаний, двигательных навыков становится многообразнее и занимательнее.

4.4. Технологии личностно-ориентированного обучения

Личностно-ориентированное обучение — это такое обучение, где во главу ставится личность ребенка, ее самобытность, самоценность, субъектный опыт каждого сначала раскрывается, а затем согласовывается с содержанием образования. (Якиманская И.С.).

Технология личностно-ориентированного обучения предполагает развитие личностных (социально-значимых) качеств у учащихся с различными нарушениями зрения посредством учебных предметов. Личностно - ориентированный и дифференцированный подходы важны для обучающихся как с низкими, так и с высокими результатами в области физической культуры.

Низкий уровень развития двигательных качеств часто бывает одной из главных причин неуспеваемости учеников по физической культуре, а учащимся с высоким уровнем неинтересно на уроках, рассчитанных на среднего ученика. С помощью личностно-ориентированных технологий для каждого учащегося можно выстроить индивидуальный маршрут, чтобы ребенок раскрывал свои возможности и способности. Например, подобрать оптимальную дозировку выполнения упражнений, исходя из уровня физической подготовленности учеников, а также степени поражения зрительного анализатора и индивидуальных особенностей слепых и слабовидящих школьников. Это поможет добиться положительной динамики в развитии физических и личностных качеств школьников, стимулировать их интерес к изучению нового и закреплению пройденного материалов, совершенствовать полученные умения и навыки, а также создать благоприятную обстановку на уроке.

Таким образом, предлагаемая технология учитывает психологические и физические особенности учеников, что играет важную роль в гармоничном развитии детей с нарушениями зрения. В результате индивидуализации и реализации личностно ориентированного подхода у обучающихся формируется уверенность в своих силах, самоуважение, а это является фундаментом воспитания морально-волевых, нравственных качеств личности.

4.5. Технология дифференцированного подхода в обучении

Дифференциация (лат.) – разделение, расслоение целого на части, формы, ступени.

Дифференцированное обучение – это форма организации учебного процесса, при которой учитель работает с группой учащихся, составленной с учетом наличия у них каких-либо значимых для учебного процесса общих качеств.

С помощью применения технологии уровневой дифференциации в обучении на уроках физкультуры можно укреплять здоровье и развивать двигательную активность обучающихся. Основные результаты – снижение заболеваемости у школьников, а также повышение интереса к занятиям физическими упражнениями, возможность каждому реализоваться, добиться успеха. Учащиеся могут делиться на группы по следующим параметрам:

уровень физического развития;

динамика изменений физической подготовленности учащегося;

медицинские группы с учетом состояния здоровья;

учащиеся, освобожденные от занятий по состоянию здоровья; спортивная одаренность.

Индивидуально для каждой группы подбирается темп, объем, сложность, методы и приемы работы, формы и способы контроля и мотивации обучения.

Дифференцированный подход к слабовидящим и слепым обучающимся зависит от:

состояния их зрения;

индивидуальных особенностей функционирования зрительной системы учащегося; уровня физической подготовленности;

способов ориентации в познании окружающего мира.

При дифференцированном подходе на уроках физкультуры с интересом будут заниматься не только физически сильные учащиеся, но и более слабые, которые будут стремиться показать лучший для самого себя результат.

4.6. Игровые технологии

По определению, игра - это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением.

Педагогическая игра обладает существенным признаком - четко поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-познавательной направленностью.

Игровая технология является уникальной формой обучения, которая позволяет сделать обычный урок интересным и увлекательным, дает возможность повысить у обучающихся интерес к учебным занятиям, позволяет усвоить большее количество информации, основанной на примерах конкретной деятельности, моделируемой в игре, помогает в процессе игры научиться принимать ответственные решения в сложных ситуациях. Использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого потенциала обучаемых и к более глубокому, осмысленному и быстрому освоению материала.

Правильно подобранная и организованная на уроке физкультуры игра развивает память, внимание, мышление, физические качества, координационные способности и многое другое, что немаловажно для обучающихся с нарушениями зрения. Но необходимо учитывать состояние зрительного анализатора учащихся при проведении игр. Учителю надо четко знать содержание каждой игры, степень ее влияния на функциональное состояние организма учащихся. Требования к отбору игр следующие:

в игре должны развиваться способности правильно оценивать пространственные и временные отношения, умение быстро реагировать на меняющуюся обстановку, хоть для обучающихся с нарушениями зрения - это сложно, но это будет способствовать развитию ориентировки в пространстве, координации движений;

дидактическое и двигательное содержание игры должно соответствовать особенностям программного материала;

игры следует выбирать, исходя из тех умения и навыков, которыми обладают обучающиеся.

При организации и проведении игры необходимо придерживаться следующих правил: простота и доступность правил; четко описание и объяснение слепым и слабовидящим учащимся двигательных действий, которые им предстоит выполнять;

вовлечение в игру каждого обучающегося;

исключение малейшей возможности риска, угрозы здоровью детей;

безопасность используемого инвентаря;

использование озвученной атрибутики (озвученные мячи, свисток, колокольчик, бубен и др.);

подбор яркого и красочного инвентаря с учетом контрастности предметов (рекомендуем использовать желтый, зеленый, красный, оранжевый цвета);

большое внимание месту, где будет проводиться игра (убрать весь лишний инвентарь, установить ограничительные ориентиры);

предварительное ознакомление обучающихся с размерами игровой площадки и со всеми возможными ориентирами (осязательными, слуховыми), предоставление им возможности самостоятельно походить, побегать, обследовать руками все предметы и инвентарь для безбоязненного передвижения по площадке.

Слепые учащиеся воспринимают игру на слух, из-за чего может возникнуть перенапряжение органов слуха и нервной системы, что вызывает общее переутомление, поэтому в игре необходимо уделять должное внимание дозировке физической нагрузки.

При организации и проведении уроков со слепыми и слабовидящими обучающимися противопоказаны все виды игр, сопряженные с опасностью глазного травматизма, а также резкие наклоны, прыжки, упражнения с отягощением, упражнения, связанные с сотрясанием тела и наклонным положением головы.

Глава 5.

Особенности контроля за степенью достижения планируемых результатов слепыми и слабовидящими школьниками

5.1. Категории планируемых результатов для слепых и слабовидящих школьников

ФГОС предусматривает деление планируемых результатов на три категории: личностные, предметные и метапредметные. Планируя результаты образовательного процесса в каждой категории, учитель должен принимать во внимание, что главная цель образовательного процесса детей с нарушениями зрения – освоение курса общеобразовательной школы с учетом особенностей их физического и психического развития, подготовка к интеграции в общество нормально видящих людей. Специфические особенности слепых и слабовидящих обучающихся существенно затрудняют процесс усвоения учебной программы по физической культуре, написанной для общеобразовательных школ, в связи с этим планируемые результаты должны адаптироваться с учетом возможностей данной категории учащихся и могут быть дополнены результатами, окружающими специфику обучения слепых и слабовидящих школьников.

Предметными результатами, отражающими специфику изучения предмета «Физическая культура» слепыми и слабовидящими обучающимися, являются следующие умения:

сформированность у слепых и слабовидящих учащихся жизненно необходимых естественных двигательных навыков и умений;

достижение возможного в данном возрасте уровня развития координации, точности и быстроты движений, функции равновесия, мышечной силы, скоростно-силовых качеств, подвижности в суставах, выносливости;

сформированность специальных знаний в области физической культуры, спорта, в т.ч. знаний различных спортивных дисциплин для слепых и их достижения в этих видах спорта.

Требования к метапредметным результатам освоения предмета включают:

умение использовать сохранные анализаторы в различных видах деятельности (учебнопознавательной, ориентировочной, трудовой);

умение применять обоняние, а также зрительный, осязательный и тактильный способы обследования и восприятия;

владение слепыми и слабовидящими обучающимися навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки;

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия с учетом имеющегося зрительного диагноза в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.

Личностными результатами, отражающими специфику изучения предмета «Физическая культура» слепыми и слабовидящими обучающимися, являются следующие:

воспитание морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), имеющих важное, значение в бытовой и трудовой деятельности;

воспитание устойчивого интереса и привычек к систематическим занятиям физическими упражнениями;

умение сопоставлять и корректировать зрительные впечатления с учетом полученных знаний об особенностях своего зрительного восприятия, на основании сформированных представлений о предметах и явлениях окружающей действительности; способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации;

умение применять в коммуникативной деятельности вербальные и невербальные формы общения.

Программа по физической культуре для обучения слепых и слабовидящих детей предусматривает коррекционную направленность обучения:

преодоление вербализма;

уточнение имеющихся и формирование новых представлений об окружающем мире;

развитие связной устной речи;

развитие мышления, зрительного и слухового восприятия, памяти, внимания;

выработка оптимальных способов познания окружающего мира и общества;

овладение навыками действия в соответствии с алгоритмами;

обучение самостоятельного построения алгоритмов;

использование невербальных способов общения;

развитие умения находить причинно-следственные связи, выделять главное, обобщать, делать выводы;

развитие мелкой моторики, пространственных представлений, зрительно-моторной координации;

формирование умения ориентироваться в малом пространстве;