АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СВЕРДЛОВСКА И СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГУ ДО ЛНР «СВЕРДОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 1»

Методическая разработка

на тему: «Особенности работы концертмейстера в классе скрипки и скрипичного ансамбля в ДШИ»

ВЫПОЛНИЛ: преподаватель высшей категории

Барановская Елена Александровна

СВЕРДЛОВСК, 2018

План.

Введение.

1. Специфические закономерности скрипки.

2. Основные особенности работы концертмейстера.

3. Этапы творческого взаимодействия концертмейстера и педагога.

4. Работа с ансамблем скрипачей.

Заключение.

Введение

Профессия концертмейстера в настоящее время одна из самых распространенных среди пианистов. Хороший концертмейстер должен обладать комплексом профессиональных навыков иметь достаточные музыкальные данные, хорошо владеть роялем, уметь охватить форму произведения, обладать артистизмом, что немаловажно, способностью вдохновенно воплотить замысел автора в концертном выступлении. Ему необходимо быстро осваивать нотный текст, охватывать многострочную вертикаль, а также иметь педагогическое чутье в работе с учащимися. От мастерства и вдохновения концертмейстера-пианиста во многом зависит творческое состояние и успешное выступление юных исполнителей.

Основной особенностью концертмейстера в классе скрипки является раннее приобщение скрипачей к ансамблевому музицированию. Ведь репертуар скрипача от начальных и до выпускных классов в основном строится на работе с концертмейстером. А качественный ансамбль не может состояться, если концертмейстер не знает специфических закономерностей скрипки и понимания исполнительской специфики струнных инструментов.

1. Специфические закономерности скрипки

Скрипка — инструмент с нефиксированным интонационным строем, поэтому помощь рояля здесь необходима. Природа звука фортепиано и скрипки диаметрально противоположна. Рояль имеет ударное начало звука и его последующее неизбежное затухание. Скрипка же имеет мягкую атаку и естественное певучее продолжение, длительную протяженность звучания. Природа звука певучая, напоминает человеческий голос. «Струнное legato  это осуществление мягкого, округлого, непрерывного потока звуков» (Л. Ауэр — российский скрипач, преподаватель Петербургской консерватории). Мы учимся у скрипачей длинному звуку, великолепному legatissimo. Они у нас — точности звуковой атаки, четкости и определенности штриха. Поэтому прикосновение к клавиатуре должно осуществляться без жесткой фиксации кисти и пальцев, а скорее «поглаживанием» клавиши. При исполнении аккордов фиксация пальцев и кисти руки является чуть ли не первой необходимостью. Скрипка — инструмент, звучащий, в основном, в верхнем регистре. Отсюда пианисту нельзя форсировать звучание в этом регистре, т.к. это мешает восприятию скрипичной партии и следует уделить больше внимания среднему и низкому регистру.

это осуществление мягкого, округлого, непрерывного потока звуков» (Л. Ауэр — российский скрипач, преподаватель Петербургской консерватории). Мы учимся у скрипачей длинному звуку, великолепному legatissimo. Они у нас — точности звуковой атаки, четкости и определенности штриха. Поэтому прикосновение к клавиатуре должно осуществляться без жесткой фиксации кисти и пальцев, а скорее «поглаживанием» клавиши. При исполнении аккордов фиксация пальцев и кисти руки является чуть ли не первой необходимостью. Скрипка — инструмент, звучащий, в основном, в верхнем регистре. Отсюда пианисту нельзя форсировать звучание в этом регистре, т.к. это мешает восприятию скрипичной партии и следует уделить больше внимания среднему и низкому регистру.

Разнообразие скрипичных штрихов требует различного сопровождения, основанного на подражании. Поэтому концертмейстер должен владеть звуковой техникой («туше»). Воплощение в своей игре штриховых особенностей звучания скрипки непростая задача для концертмейстера. Концертмейстер должен внимательно слушать партию скрипача, для того чтобы зеркально отразить их звучание на рояле. Струнные штрихи отличаются друг от друга степенью протяженности или краткозвучности, напевности или остроты звучания (И. Лесман).

Со штрихом pizzicato ученик знакомится уже в первом классе. Звуки этого штриха будут неизбежно слабее, чем взятые смычком. Поэтому концертмейстер должен аккомпанировать очень тихо, используя левую педаль.

Одним из основных штрихов у струнных является detache. Исполняется отдельными движениями смычка со сменами направления на каждом звуке. Не имеет специального обозначения в нотах. Обычно на него указывает отсутствие лиг над нотами. Приближен к звучанию поп legato на фортепиано. Звучание этого штриха зависит от того, как берется звук — всем смычком, большей или меньшей частью, медленно или быстро.

Штрихов, обозначающих staccato, несколько: spiccato, martle, sautille. Их называют «прыгающими» штрихами.

Концертмейстер должен знать различия между spiccato, которое играется у колодки, и sautille (то же staccato, но более легкое, в середине смычка). И есть штрих staccato, который предусматривает исполнение большого количества нот на один смычок. В первых двух случая концертмейстер помогает солисту четко держать определенный ритмический пульс, а в последнем — пианист должен уметь «поймать солиста», чтобы быть вместе с ним, так как этот штрих не очень управляем.

Штрих sautille часто начинают осваивать с «Танца» Дженкинсона.

Редко бывает, чтобы учащиеся могли исполнять эту пьесу в быстром темпе. Как правило, движение замедляется к середине, а в репризе темп выравнивается. Должно пройти время, чтобы ученик выработал этот легкий кистевой штрих.

Флажолет — своеобразный высокий звук. Нужно не торопить скрипача, и для баланса звучания сопровождать тише. Существуют СМЫЧКОВЫе и фразировочные лиги. Они могут носить сугубо технический характер и ставиться автором из соображений удобства исполнения. Фразировочные лиги определяют строение музыкальной речи.

Часто на синхронность звучания в ансамбле ученика скрипача и пианиста влияют фактурные трудности:

Двойные ноты играются с задержкой в движении;

Ломанные аккорды. Надо помнить, что аккорды, извлекаемые скрипачом, звучат немного с оттяжкой. Существует даже такое словосочетание в обиходе, как «сломать аккорд». Ведь чтобы охватить аккорд — одновременно все струны, скрипачу приходиться совмещать в своем арсенале несколько движений. Поэтому начало аккорда берется за счет предыдущей доли. Совместное исполнение аккордов также требует особых навыков. Если скрипач раскладывает аккорд, то пианист играет свой аккорд одновременно с верхним звуком аккорда скрипки.

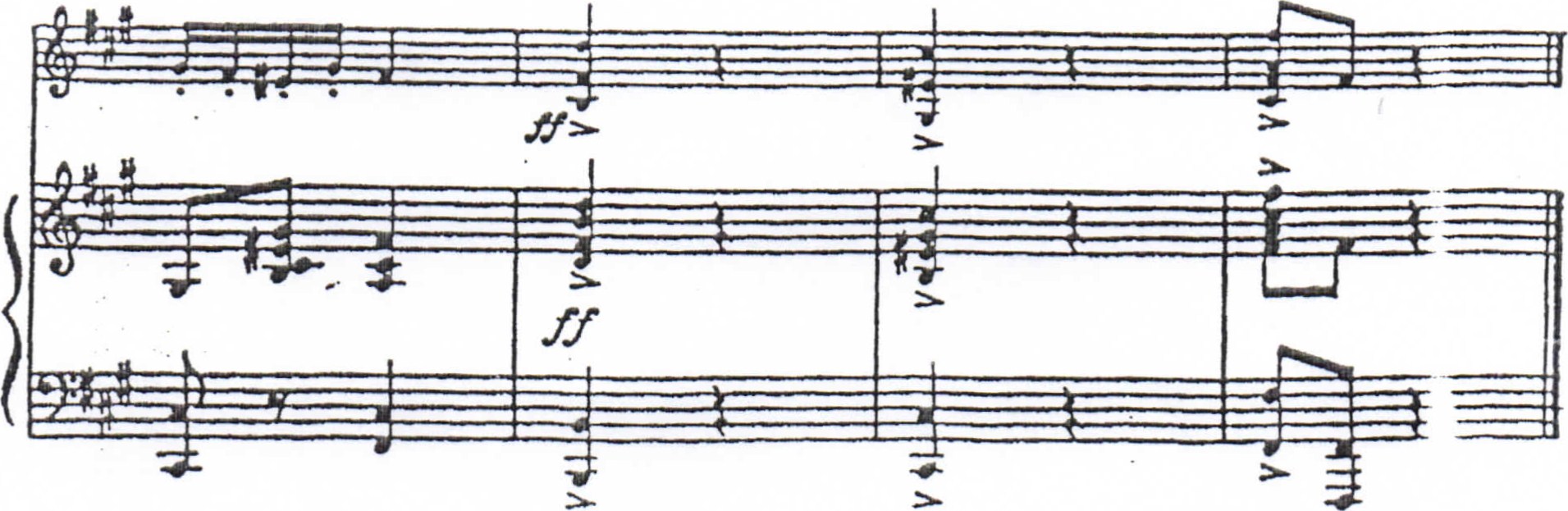

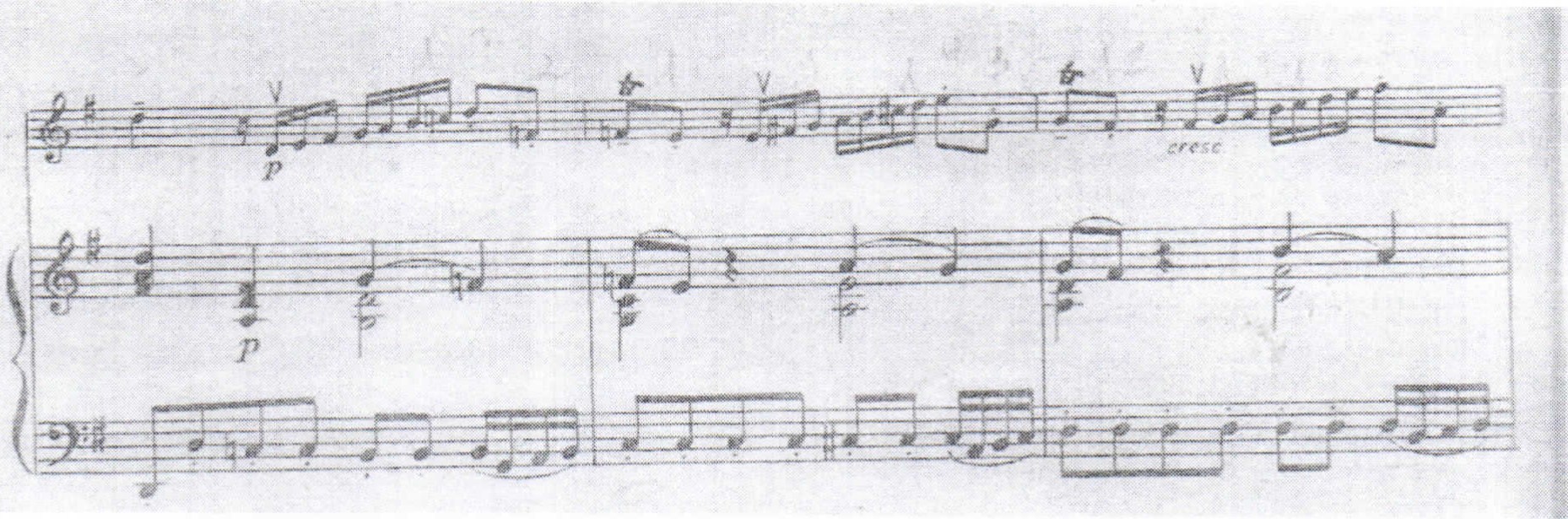

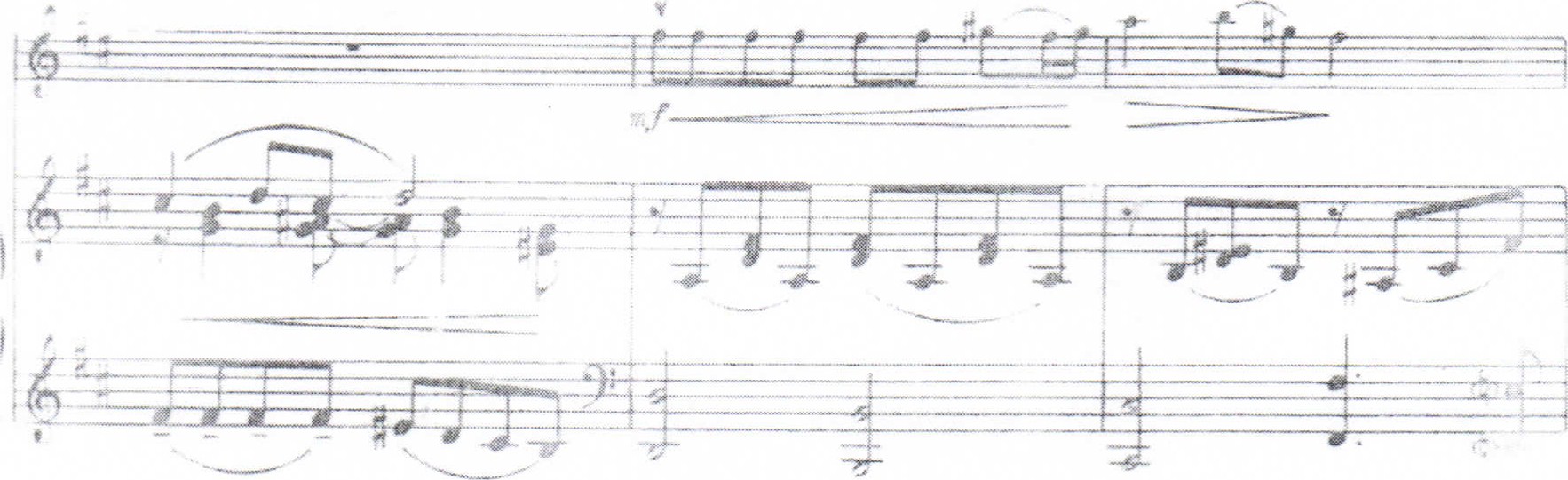

Румынская народная мелодия (обр. А.Гриншпуна).

Если ломаные аккорды чередуются с мелкими нотами, то пианист должен выждать, когда ученик все как следует озвучит в аккорде, существенно замедлив при этом темп. В фигурациях ученик, как ни в чем не бывало, возвратится к нужному темпу. Пианист должен быть к этому готов.

Еще одна трудность — умение вести смычок. Трудности встречаются уже при окончании пьесы кантиленного характера, завершающегося длинной нотой. Смычка, как правило, не хватает. Пианисту лучше не спешить, а скрипке длить последнюю ноту насколько это возможно и остановить смычок у конца, не опуская его, пока не прекратиться звучание  фортепиано.

фортепиано.

К. Сен-Санс. ЛебеДь.

2. Основные особенности работы концертмейстера.

В начальных классах концертмейстер собственными силами обеспечивает обратную двустороннюю связь с малышом, поскольку он не владеет еще музыкальным языком и не ведет за собой. Только тогда, когда скрипач почувствует, что за ним «каменная стена», только тогда начинается его раскрепощение и с годами он начинает вести за собой концертмейстера.

Первый урок с начинающим музыкантом может превратиться в стресс. Какое впечатление сформируется у ребенка зависит от того, с каким эмоциональным настроением был представлен концертмейстер. Если как друг, «первая скорая помощь» на сцене, то это будет началом плодотворного  сотрудничества с обоих сторон.

сотрудничества с обоих сторон.

Одно из важнейших составляющих начального этапа освоения произведения для концертмейстера — помочь ребенку разучить его партию. Поэтому в начале пианисту придется совмещать подыгрывание партии скрипача с партией аккомпанемента. Здесь ему поможет развитое многоплоскостное внимание.

Концертмейстер помогает ученику справиться с непонятным для него ритмом, дублируя на рояле сольную партию. Если ученик при разучивании произведения теряет контроль над интонацией, пианист подыгрывает ему мелодию. Иногда ученик не додерживает или сокращает длинные ноты или паузы. Полезно заполнить их аккордами. Видоизменение фактуры у концертмейстера возможно и даже желательно.

Солист и концертмейстер проходят совместно ряд стадий: неоднократное повторение целого и деталей, остановки в наиболее сложных эпизодах. Совместно делается анализ характера произведения, распределение динамики, оговариваются кульминации, цезуры, ауфтакты. Все это относится к достижению ансамбля с солистом.

На этапе выхода произведения на концертное исполнение концертмейстер обязан продумать все организационные детали, включая тот факт, кто будет переворачивать ноты. Пропущенный во время переворота бас или аккорд, к которому привык ученик в классе, может вызвать неожиданную реакцию — вплоть до остановки исполнения.

Концертмейстер должен приготовиться к игре раньше своего младшего партнера, если они начинают одновременно. Для этого сразу после настройки скрипки надо положить руки на клавиатуру и внимательно следить за учеником. Часто малыш начинает играть сразу. Необходимо научить его кивком головы отмечать начало игры или же пианисту давать ауфтакт. Если есть фортепианное вступление, важно начать в нужном темпе, соблюдая звуковой баланс со скрипачом и соизмеряя свое звучание с техническими возможностями инструмента и физическими возможностями ребенка.

Основное правило ансамблевой игры — умение отрешиться от чувсльа солирования, вовремя уступить и вовремя повести. Во время исполнения (если у концертмейстера партия аккомпанемента), концертмейстер должен неотступно идти за учеником, даже если тот путает текст, спотыкается, не выдерживает паузы; ни в коем случае не подгонять его. Инициатива должна быть у ученика. Если он теряет на короткое время интонацию, можно резким выделением аккомпанемента вернуть его в высотное положение. Если потеря интонации наблюдается на длительном участке — следует по звуку снять всю  фактуру, кроме баса, вплоть до нового эпизода. Если произошла остановка и музыкальная подсказка не помогает, следует спокойно условиться с учеником, с какого эпизода возобновить игру.

фактуру, кроме баса, вплоть до нового эпизода. Если произошла остановка и музыкальная подсказка не помогает, следует спокойно условиться с учеником, с какого эпизода возобновить игру.

3. Этапы творческого взаимодействия концертмейстера и скрипача.

Исполнение партии сопровождения зависит от того, какие именно функции выполняет аккомпаниатор в данном произведении. А отсюда  какую роль играет аккомпанемент и какое положение он занимает: подчиненное, равное или ведущее.

какую роль играет аккомпанемент и какое положение он занимает: подчиненное, равное или ведущее.

Здесь уместно вспомнить о термине «общение», который принадлежит Станиславскому. Он считал умение общаться с партнером обязательным элементом актерского мастерства. Это можно отнести и к работе над камерным ансамблем.

Рассмотрим несколько примеров взаимодействия и общения пианиста и скрипача.

Чтобы достичь взаимопонимания в ансамбле существует очень развитый язык музыкальных символов и тонкая градация выразительных нюансов.

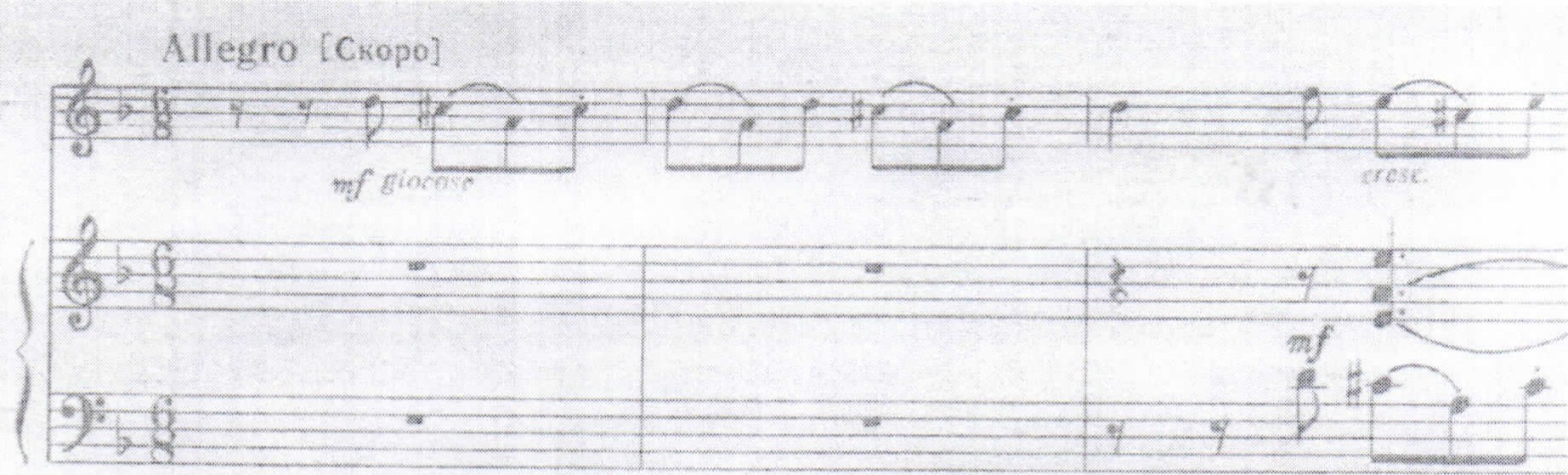

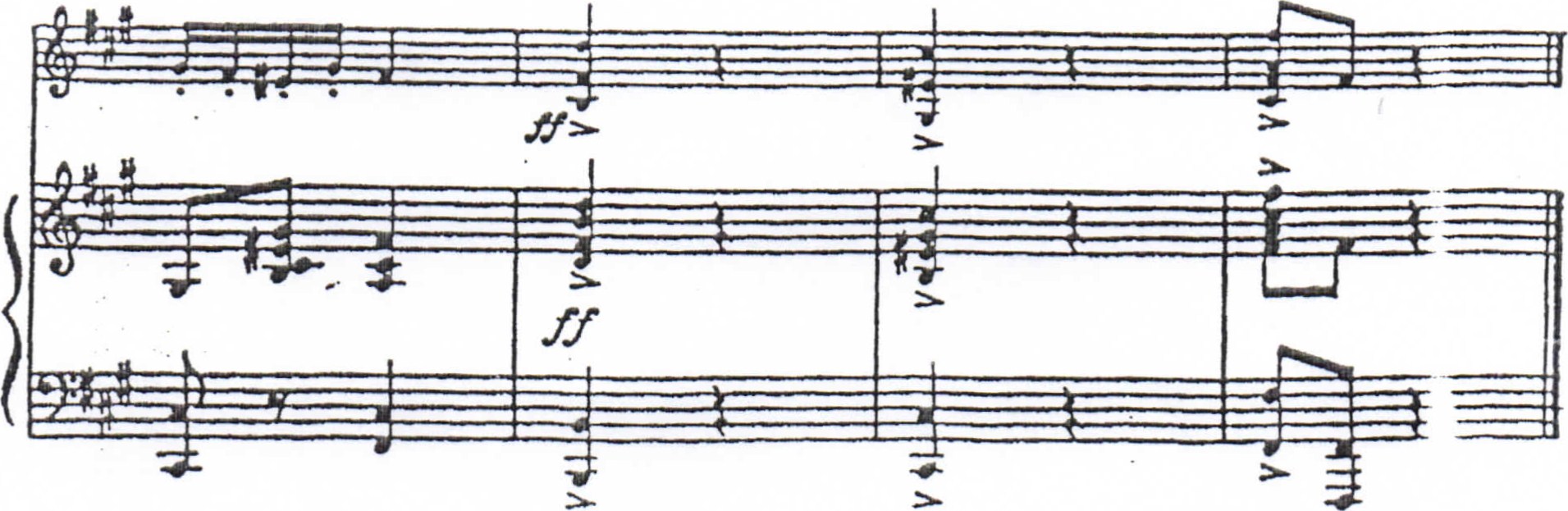

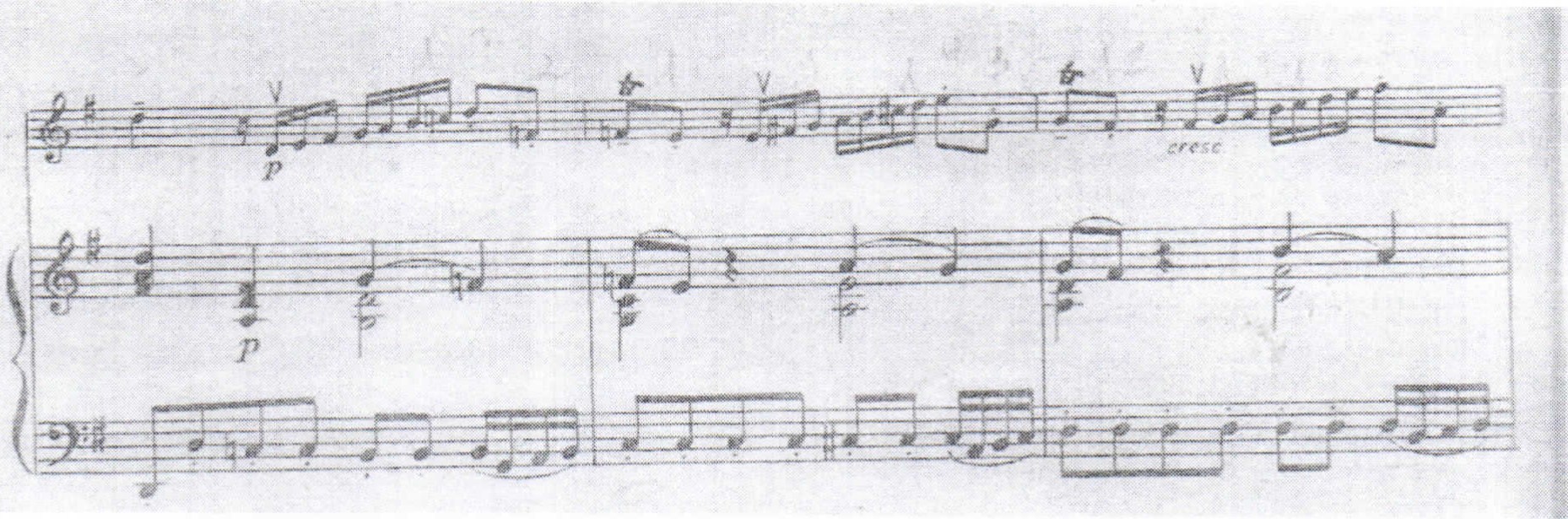

А. Корелли. Жига

Скрипач сыграл свою тему, которая повторяется в партии концертмейстера. Фортепианная имитация мгновенно должна воспроизвести штриховые  особенности и фразировку скрипача. Но если исполнение перестает быль «отражательным», то фортепианное изложение становится активным и волевым, выходя на первый план.

особенности и фразировку скрипача. Но если исполнение перестает быль «отражательным», то фортепианное изложение становится активным и волевым, выходя на первый план.

Другой характер общения: сопоставление двух самостоятельных мелодических линий.

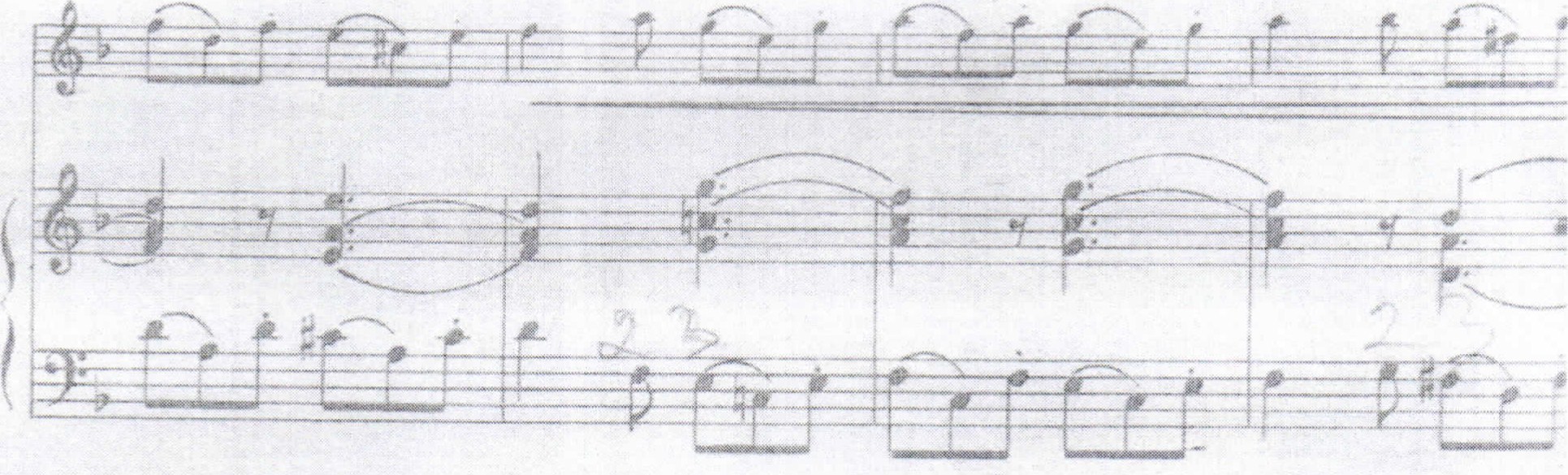

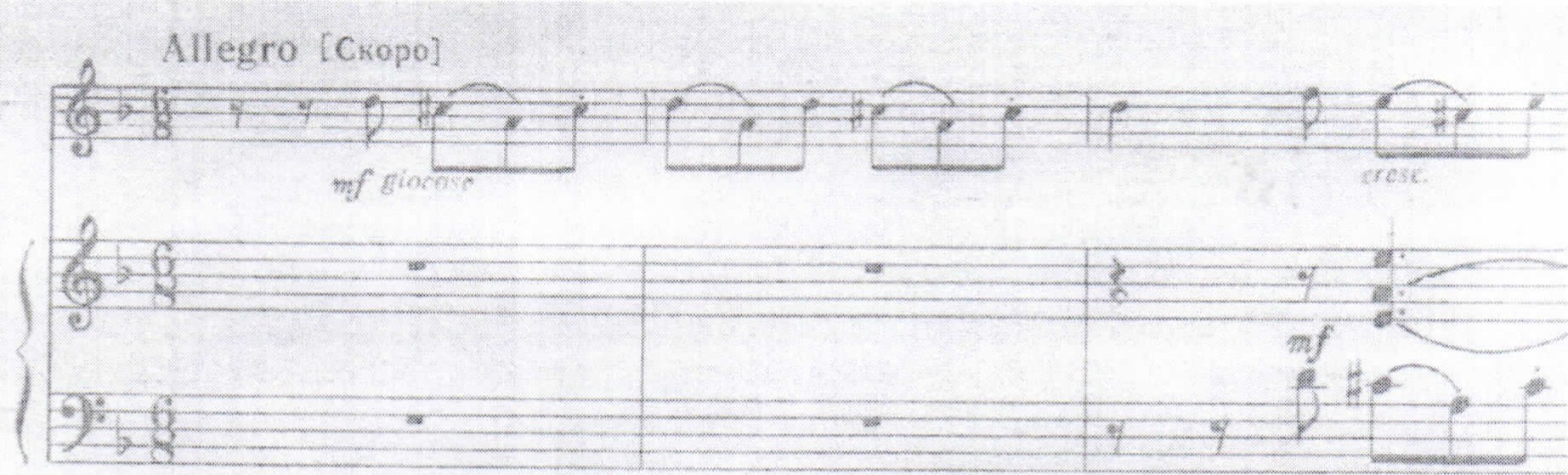

Н. Ниязи. Колыбельная.

В соло фортепианной партии, состоящей из двух тактов, звучат две одинаковые темы, но первая во второй октаве в первом такте, а вторая — в первой октаве во втором такте. Это создает иллюзию разговора двух человек, которая прерывается развернутым, насыщенным по динамике ответом скрипача. Дальше следует опять соло фортепиано, которое вскоре повторяет скрипка, но уже с более требовательной интонацией. В любом случае целостное впечатление от диалога возникает при условии полного общения партнеров.

Нужно точно следовать фразировке солиста. Его исполнительское дыхание, развитие темы на crescendo и diminuendo, выпуклые ritenuto при подходе к кульминации должно идти рука об руку с партией концертмейстера. Кроме того, концертмейстер должен видеть не просто партию солиста, а и представлять ее себе в совершенной неотделимости от своей. Она должна звучать в сознании, как будто он поет ее не вслух, а про себя. От степени слитности внутреннего реального звучания будет зависеть качество ансамбля.

Достигнув взаимопонимания и согласия, начинаем работать над синхронностью звучания.

Эта работа над темпом и ритмом, чтобы совпадение мельчайших длительностей с определенной точностью отмечалось у всех исполнителей. Необходимо уметь держать взятый темп и при необходимости легко переключаться на новый. Также нужно иметь «темповую

Недостаточно развитая память является причиной несовпадения темпов репризы и экспозиции. Многое зависит от опыта концертмейстера, наличия в  нем «дирижерского начала», чтобы не просто подыгрывать солисту, а, являясь полнокровным партнером, вести его иногда за собой, направляя общее движение.

нем «дирижерского начала», чтобы не просто подыгрывать солисту, а, являясь полнокровным партнером, вести его иногда за собой, направляя общее движение.

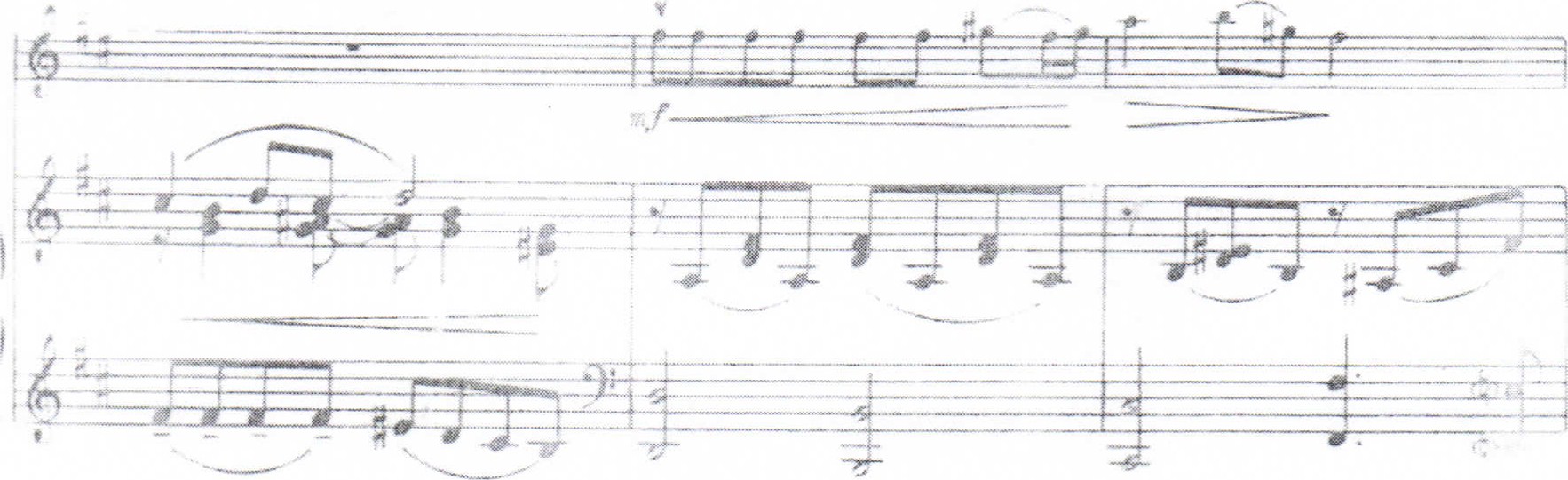

Концертмейстеру необходимо добиться точности и четкости ритмического рисунка. В общей партитуре нужно выделить отдельные характерные фигурации, звучащие в разных голосах; изучить из взаимоотношения и сочетания, выявить так называемую «формулу общего движения». Это последовательное повторение ритмической фигуры в разных партиях, которое, как бы «жонглируется» от скрипача к концертмейстеру и наоборот.

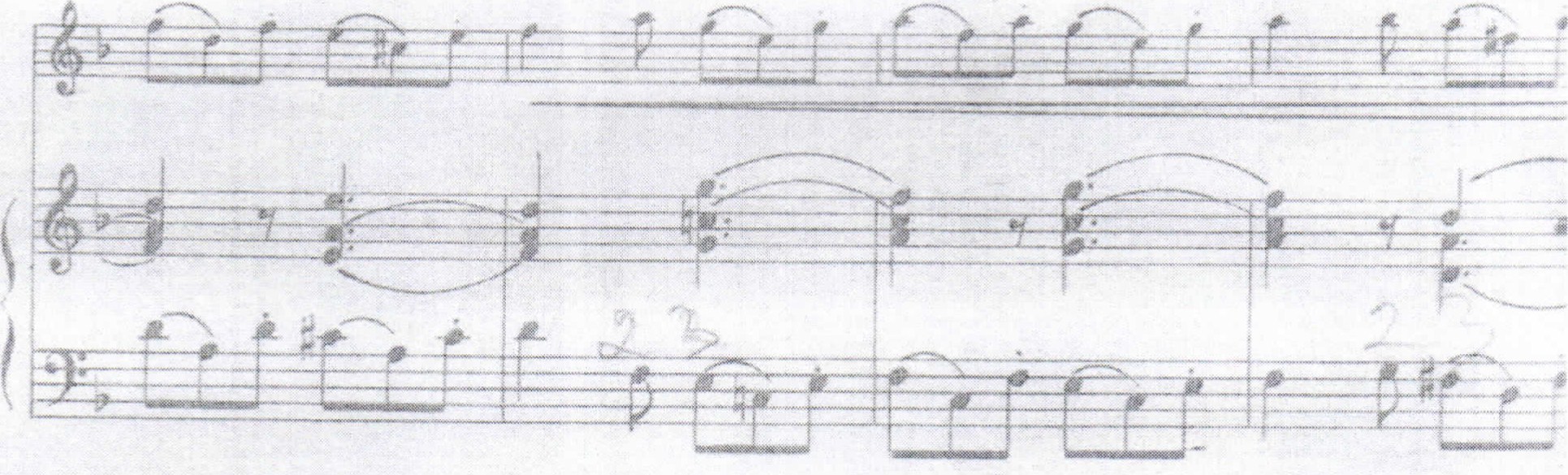

А. Вивальди. Концерт.

Особое внимание в партиях солиста и концертмейстера следует уделить исполнению следующих ритмических элементов:

Синкопа (опора на сильную долю)

Пунктирный ритм (избегать превращения в триоли)

Смена четких ритмических длительностей на триоли (необходимо считать без «И» и чувствовать доли тактов)

Сочетания ритмически неоднородных ритмов

Следующий этап работы — работа над динамикой.

Это одно из самых действенных выразительных средств. Первое, о чем надо помнить концертмейстеру — соблюдение звукового баланса (особенно если есть насыщенное вступление); не забывать о физических возможностях детей, их возрасте и качестве инструмента. Динамика исполнения зависит от того, что играет скрипач и концертмейстер в данный момент. Каждый из них, в зависимости от композиторского замысла, может быть на первом или на втором месте. Многое в динамическом плане зависит от стиля и времени написания произведения. В музыке старинных мастеров Дж. Тартини, Л. Корелли очень важна партия басового голоса. Поэтому необходимо провести ее довольно выпукло.

Итак, технически грамотное ансамблевое исполнение подразумевает синхронность всех партий (единство темпа и ритма партнеров), уравновешенность силы звучания (единство динамики), согласованность (единство приемов, штрихов, фразировки). И чем совершенней отшлифованы все детали совместной интерпретации, тем легче  устанавливается контакт исполнителен со слушателями, тем

устанавливается контакт исполнителен со слушателями, тем  эстетическое сопереживание во время концерта.

эстетическое сопереживание во время концерта.

4. Работа с ансамблем скрипачей.

Ансамбль — это единый организм. Проученная, слаженная игра ансамбля воспринимается слушателем как нечто неразделимое. Мы должны и внешне помогать этой целостности. Хорошо, хотя и не обязательно, если ансамбль будет одет в схожую по стилю и цвету одежду. Также очень важен выход на сцену и уход, выстроенность, одновременный поклон до и после выступления.

В работе с ансамблем скрипачей концертмейстер должен учитывать возраст и разноуровневую подготовку учащихся. Он в состоянии помочь ученикам настроить инструмент в начале занятия, подсказать направление смычка, исправить интонационные и ритмические ошибки, подсказать мелизматику, если потребуется рассказать об эпохе и истории создания данного произведения. В процессе индивидуальной работы концертмейстер с ансамблем может проучить отдельно с каждой группой их партии. Роль концертмейстера в большом коллективе - объединяющая, дирижерская. На пианисте лежит огромная ответственность за темп, движение, агогику, за образ и общую целостность произведения. Отработка совместного начала, при отсутствии вступления, очень важна. Необходимо ориентироваться на первую скрипку. По ее знаку все одновременно поднимают инструменты, а концертмейстер кладет руки на клавиши.

На репетиции к концерту задача педагога и концертмейстера выстроить звуковой баланс в том помещении, где состоится выступление. Качество ансамбля будет зависеть от степени слитности внутреннего реального звучания (это когда концертмейстер должен не просто видеть партию солиста, а и представлять ее себе в совершенной неотделимости от своей).

Сцена — это всегда стресс. Педагоги имеют прямое отношение к тому, будут ли ученики испытывать страх или это будет творческое волнение. Они должны уделять особое внимание работе по приведению нервной системы  учеников в рабочее состояние, исключающее перевозбуждение или полное безразличие. Одной из совместных задач педагога и концертмейстера является достижение ансамблем единого психоэмоционального состояния, позитивного настроя на успешное выступление («Верьте, что вы играете хорошо, и вы будете играть еще лучше», - Ф. Шопен).

учеников в рабочее состояние, исключающее перевозбуждение или полное безразличие. Одной из совместных задач педагога и концертмейстера является достижение ансамблем единого психоэмоционального состояния, позитивного настроя на успешное выступление («Верьте, что вы играете хорошо, и вы будете играть еще лучше», - Ф. Шопен).

В целях выработки стрессоустойчивости можно прибегать к различным приемам: играть перед воображаемой комиссией, родителями. Это поможет наработать сценический опыт. Также полезно снимать исполнение на камеру, а затем анализировать его.

Концертмейстер должен будить творческую фантазию учеников, найти такие слова, ассоциации, образные представления, которые заставят их пережить душой исполняемую музыку. А. Д. Алексеев писал: «Игра безжизненная, не согретая теплотой настоящего чувства не увлекает слушателя».

Заключение

Настоящий ансамбль рождается только тогда, когда сложатся вместе три компонента в работе над музыкальным образом — замысел композитора, личность учеников, личность концертмейстера.

Концертмейстер скрипки и скрипичного ансамбля в современных условиях важная составляющая процесса реализации личностно - ориентированной модели обучения и системного подхода к формированию базовых основ скрипичного исполнительства. Он играет большую роль в приобщении учащихся ДШИ к академической музыке вплоть до профессионализации, музицированию, творческому поиску, причем, как в художественном, так и в технологическом плане.

Список литературы:

Кононенко В.А. «Овладение профессией «Концертмейстер» на современном этапе; проблемы и перспективы» (под ред. Е. Д. Критской, М.С. Красильниковой — М., 2004;

Кононенко В.А. «Как научить понимать музыку (в помощь педагогу дополнительного музыкального образования). Актуальные проблемы художественного образования. (по материалам диссертационных исследований, 2004 г .), - М., 2005;

З. Кубанцева ЕИ. «Концертмейстерство — музыкально — творческая деятельность. Музыка в школе — 2001 - №2.

Кубанцева ЕИ. «Методика работы над фортепианной партией пианиста — концертмейстера. Музыка в школе — 2001 -

Люблинский А.А. «Теория и практика аккомпанемента: Методические основы. Л.; Музыка, 1972.

Шендерович ЕМ. «В концертмейстерском классе: Размышления педагога. М., Музыка, 1996.

Урываева С. «Заметки о работе концертмейстера — пианиста в ДМШ. О мастерстве ансамблиста». Сборник научных трудов. Отв. ред. Т.Воронина. — Л., Издательство ЛОЛГК, 1986.