23

Открытый урок по окружающему миру в 3 классе.

Презентация коллективного проекта.

МБОУ Кичерская СОШ

Учитель начальных классов

Хахалина Т.Г.

Проблема: нет интереса к народной культуре, историческому прошлому Родины

Название проекта: «Старинная русская одежда и быт»

Краткое содержание проекта

1.Ознакомление обучающихся с древнерусским бытом.

2. Изучение особенностей женской и мужской одежды, внешнего оформления и интерьера русской избы.

3. Составление презентации, сбор и выставка старинных памятных вещей, оформление журнала «Мода древнерусской старины», оформление выставки рисунков.

4. Интервью учащегося с жителями поселка.

Содержание, соответствующее Федеральному компоненту Государственного стандарта

Содержательная линия «История Отечества» включена в обязательное содержание курса «Окружающий мир» (3 кл) – как изучение «отдельных, наиболее важных и ярких исторических событий; картин древнерусского быта, труда, традиций людей».

Цели:

Повышение интереса учащихся к истории своей страны.

Формирование коммуникативных навыков.

Актуализация умений работать с информацией разного характера.

Задачи:

Образовательные:

формировать умения обобщать полученную информацию;

научить работать с разными источниками информации;

формировать компетентности: мобильность, коммуникативные, информационные.

Развивающие:

развивать познавательное и творческое мышление учащихся;

продолжить развитие умения слушать и быть услышанным;

активизировать мыслительную деятельность, расширять кругозор учащихся;

развивать умение использовать информативные технологии в процессе обучения.

Воспитательные:

воспитывать у учеников интерес, уважение к родной истории;

воспитывать ответственное отношение к начатому делу;

воспитывать коммуникативные качества учащихся через умение работать в группах.

Будут знать:

Будут уметь:

Работать с информацией (поиск, обобщение, выделение главного, анализ)

Работать с ИКТ.

Представлять информацию.

Вопросы учебной темы:

Что такое быт?

Что такое утварь?

Как устроена изба?

Какая одежда была у древнерусских женщин?

Какая одежда была у древнерусских мужчин?

Чем занимались древнерусские женщины и мужчины?

Чем отличается древнерусский быт от современного?

Этапы работы:

1. Сбор информации из различных источников.

2. Сбор старинных вещей.

3. Интервью с хозяйкой дома, красочно украшенного.

4. Проверка знаний, полученных в ходе выполнения проекта (тестирование, собеседование).

5. Итоги выполнения проекта: (метод – творческий отчет, инструменты – выставка детских работ: рисунки, эскизы, «Журнал мод»).

Используемое оборудование: интерактивная доска.

Демонстрационный материал: мультимедийная презентация, стенд «Рисунки», «Журнал мод старины», «Музей - старинные вещи».

Раздаточный материал:

- детали для аппликации оформления фасада дома;

- тест «Дополни предложение»;

- иллюстрации для игры «Одень куклу»;

Урок – защита проекта «Старинная русская одежда и быт».

1. Организационный момент (1 мин)

- Добрый день, ребята! У вас сегодня хорошее настроение? Надеюсь на очень приятную и интересную работу с вами.

2. Сообщение темы урока

К

Деревня

– 2

- Мы с вами работаем над темой «Человек в разные исторические времена».

Чтобы понять человека, нужно его хорошо знать, съесть с ним «пуд соли», как говорят в народе. О человеке может рассказать его внешность, одежда, выражение лица. А еще - обстановка его дома, вещи, которые его окружают, даже то, как он ест, как он одевается, каков порядок на его рабочем месте. Вот давайте и приоткроем эти странички обыденной жизни наших предков и постараемся больше узнать о том, какие вещи окружали славянина, во что он одевался, из чего он ел и пил, как был устроен его дом.

- Сегодня вы будете главные рассказчики. Каждая группа вела исследовательскую работу по сбору материала по определенной теме.

1 группа - сообщит нам, что они узнали о доме-избе, и утвари.

2 группа - представит нам старинный «Журнал мод».

3. Защита проекта. (Повторение и закрепление пройденного).

К – 3

У

Изба-истоба

читель:

именно об избах мы будем говорить подробнее. Велика вероятность, что слово «изба» - это видоизмененное «истба», «истопка» (бревенчатый сруб с печью). Именно печь превращала холодную клеть, где зимой нельзя было даже скот держать, в теплое жилище. А дальше мы послушаем вас. Сейчас вы расскажете классу, что же еще интересного связано с избой.

1 группа (изба, утварь)

К

Дом внутри

– 4

(1 ученик)

В низенькой светелке, со створчатым окном,

Светится лампадка в сумраке ночном…

Новая светелка чисто прибрана:

В темноте белеет занавесь окна,

Пол отструган гладко, ровен потолок,

Печка развальная встала в уголок.

По стенам – укладка с дедовым добром,

Узкая скамейка, крытая ковром,

Крашеные пяльцы со стулом раздвижным

И кровать резная с пологом цветным…

Л. А. Мей

В стихотворении Льва Александровича Мея описан внутренний мир крестьянского дома – мира, в котором человек прошлого проводил не так уж мало времени, особенно зимой, когда был свободен от сельскохозяйственных работ.

Давным-давно на Руси люди строили (рубили в лапу без гвоздей) себе жилища из брёвен. Такие дома называют избами. И всё-то в избе было сделано из дерева: и пол, и стены, и мебель, и посуда. Как вы думаете почему?

(ответы детей)

К - 5 Да, люди жили среди полей, в окружении лесов. Лес давал человеку кров, кормил, обувал, одевал.

-

Добротный дом

А как вы думаете, что нужно было знать человеку, чтобы построить дом?

(ответы детей)

Да, красивый, прочный, добротный дом построить трудно, строили его не один день. Вы правы, наши предки умели место выбирать – чтобы вода рядом, и чтоб не в низине, а то затопит.

Редко, когда человек сам себе дом ставил – звал родню и всех добрых людей на помощь, чтобы быстрее управиться, чтобы лучшие мастера свои умения показали, чтобы дом краше был, наряднее, милее.

Дерево для дома тоже не вдруг выбирали, ведь у каждой породы - свое предназначение. Заготавливали его зимой, объясняли по-своему: «Спит дерево – ему не больно!» Как по-доброму, красиво объясняли! Как не вспомнить: ВСЕ ВОКРУГ - ЖИВОЕ!

По-другому объяснить – соки не бродят, дольше дом стоит.

Давайте посмотрим на дома, в которых наши предки жили.

(2 ученик)

Изба-богатырица,

Кокошник расписной,

Оконце, как глазница,

Подведено сурьмой.

К - 6

Л

Дом похож на

человека

юди оживляли свой дом. В глазах наших предков он походил на человека. У дома есть:

голова - чердак,

череп - крыша,

тулово – комнаты,

подполье – ноги. Та часть избы, которая выходила на улицу, была

«лицом избы». Поэтому дорогу, у которой стояли избы, и стали называть

улицей (

находилась у «лица» дома).

Дом смотрел на мир окнами-глазами. Через них в избу входил солнечный свет, новости деревенской жизни.

Наличники

Ставни

Конек

Обереги

Причелины

К – 7 Называли их ласково – оконца и украшали наличниками. Почему они называются наличниками? (Находятся на «лице» дома).

Были у окошек и ставенки, ставни – их закрывали на ночь.

Как вы думаете, почему крыша была со скатом (показываю), а не прямая? (Чтобы вода стекала и снег скатывался.)

Доски на крыше тоже украшали резьбой. Часто крышу дома украшал конь (конёк) или другая фигурка. Люди верили, что он охраняет домашний очаг. Люди создавали разные обереги, которыми украшали свое жилище.

Причелины, на челе дома резные украшения. Отверстия в причелинах – уши. Если причелины загнуты вверх – это дом – мужчина, если – вниз опускается резьба, то дом – женщина.

К

Полотенце

- 8 Вот эта резная доска, которая украшает дом, называется «полотенце». Какие узоры на ней? (

Круги, точки, капли.)

К

Русские избы –

самые добрые

– 9 - Как вы думаете, какие люди строили такие красивые дома? (

Добрые, любящие, работящие.) Поэтому русские избы считались самыми добрыми и красивыми.

- И в нашем поселке тоже есть такие умельцы. Посмотрите, как украсили свои дома хозяева.

К

Ткачук

Интервью у Терентьевых

Терентьевы – двор

– 10,

К – 11 К - 12 (видеоклип)

(3 ученик - интервью с хозяевами)

- А это наши эскизы, которые мы предлагаем использовать для украшения дома.

(Стенд - рисунки ребят)

(4 ученик)

К

Печь

- 13 - Давайте войдем в избу.

Самое главное в деревенской избе – это печь. «Она и поилица, и кормилица и телосогревательница». Затрещит мороз на дворе, завоет ветер в трубе, а у печки тепло и уютно. А знаете ли вы, что русская печь существует около четырёх тысяч лет? Русская печь отапливала жильё, в ней готовили пищу, выпекали хлеб, варили квас, сушили продукты и одежду, «перепекали» младенцев, то есть выхаживали. Поддержание огня и приготовление пищи считалось женским занятием. Рачительный крестьянин заботился о том, чтобы печь в доме и грела, и пекла, и жарила, и сушила, и дров не слишком много требовала. Даже мыться крестьяне ухитрялись в печи и парились не хуже, чем в бане, - жар до костей пронимал. Словом, без хорошей печи жизни не было, и дом был не дом. Приходилось идти на большие траты и приглашать печника, который сделал бы все чин - чином. Если печь справная, то и дому стоять века. Не одно поколение в нем вырастет…

Не зря в старину говорили:

«Печь нам – мать родная».

Раньше в старину темными вечерами люди собирались в большой избе около печи, где они пели и работали: пряли, вязали, вышивали, плели лапти и корзины. Такие вечера назывались посиделками.

- Что стоит у печи? (Кочерга, ухват)

А там, за шторкой – лежанка. Тепло и уютно на печи. И простуда не страшна.

(5 ученик)

К

Красный угол

- 14 В каждой избе есть обязательно

красный угол. Это самое важное место в доме, парадное, красиво украшено. В красном углу висят иконы. Здесь же стоит большой деревянный стол, который застилали скатертями.

К

Лавки

– 15 А вдоль стен

лавки. В зажиточных домах лавки сверху застилали суконными или шелковыми

«полавочниками», которые свешивались до самого пола.

К

Стольцы и скамьи

– 16 Кроме лавок делали еще

стольцы и скамьи. Они были длинные и широкие. На одном конце имели возвышение

«приголовник», чтобы можно было с удобством отдыхать после обеда. На них не только сидели во время обеда, но и спали ночью. (Постели у бедных не было.)

К

Рушник

Хлеб - соль

– 17 В красный угол сажали почетных гостей. Всякий гость, входя в избу, у порога первым делом находил глазами передний угол, кланялся образам – иконам, а потом только здоровался с хозяевами дома. Встречает гостей хозяйка дома, в руках полотенце, вышитое по краям,

(это рушник), а на полотенце хлеб да соль.

«Милости просим, гости дорогие. Хлеб да соль», - с поклоном приглашает хозяйка.

Русские люди всегда были гостеприимны. Гостя полагалось напоить и накормить

«Все, что в печи, то на стол мечи»

«Хлеб на стол, так и стол – престол, а хлеба ни куска, так и стол - доска», говорили в старину.

(6 ученик)

Рукомой

К - 18 Руки мыли перед едой из рукомоя, вытирали рушником. (рушник – для рук)

К

Сундуки

Поставцы

Свечи

Половики

– 19 Вещи хранили в

сундуках, рундуках – комодах. Другой мебели в те времена не было. Посуду ставили на

поставцах, полках.

Для освещения употребляли свечи восковые, в домах с малым достатком - сальные; пользовались также сухой лучиной из ели или березы. Свечи вставлялись в «стенные» подсвечники или в «стоячие», которые можно было переставлять, переносить с места на место.

К

Половики

Клети для припасов

– 20 Полы были деревянные. В простых избах их застилали обычно

рогожей, войлоком, домоткаными половицами, а в богатых домах – коврами.

К - 21 Хозяйственные припасы хранились в помещениях – клетях, в различных бочках, кадях, лукошках разной величины.

(7 ученик)

К

чугунок

Тесто месили

-22, 23 Кухонная утварь была примитивна; жарили на

сковородах железных и

медных луженых; тесто замешивали в деревянных

чанах и корытах.

Столовой посудой для жидкой пищи служили мисы деревянные, оловянные или серебряные, а для жаркого - блюда деревянные, глиняные, оловянные, медные или серебряные.

К

Посуда

– 24

Тарелками пользовались редко и еще реже их мыли; вместо тарелок обычно применяли лепешки или ломти хлеба. За неимением салфеток руки обтирали краем скатерти или полотенцем.

Сосуды, в которых приносили питье всякого рода, были разнообразны: ендова, ведро, четвертина, братина и др.

Братина предназначалась для товарищеского угощения, являлась подобием горшка с крышкой; из нее черпали вино ковшами или черпальцами.

Ч

Посуда

бедняков

етвертина формой походила на суповую чашку и в полную свою меру составляла четверть ведра (кварта), но она делалась разных размеров.

К 25 Сосуды, из которых пили гости и хозяева, носили названия: кружки, чаши, кубки, корцы, ковши, чарки.

Круглые и широкие сосуды с рукоятками или скобами назывались «чашами».

В домах знатных и богатых людей драгоценные серебряные и позолоченные сосуды ставились в качестве украшения в поставцы.

Из деревянной посуды, которой пользовался простой народ, известны были чаши, тарелки, ковши, корцы, солоницы.

К

На ярмарку

– 26

Эта посуда делалась по селам и развозилась по городам, по рынкам. Деревянные изделия нередко украшались резьбою весьма затейливою и расписною.

Закрепление знаний. (Практическая работа в группах).

- Отгадайте загадки.

1. Стоит бычище – проклеваны бочища. (Изба)

2. Федот, да Иван глядятся, а не сойдутся. (Потолок и пол)

3. По сеням ходит, а в дом не заходит. (Дверь)

4. Залезла Варвара выше амбара, не ест, не пьет, все на небо глядит. (Труба на крыше)

5. Мать толста, дочь красна, сын – сокол, в небо ушел. (Печь, огонь, дым)

6. Четыре братца под одним шатром стоят. (Стол)

- А сейчас мы посмотрим, какие вы умельцы. Чья команда быстро и правильно украсит фасад дома и подпишет названия резных украшений.

(Раздаю заготовки аппликации, для украшения дома и слова-надписи).

(Взаимопроверка)

Учитель:

- На протяжении многих веков абсолютное большинство населения России составляли крестьяне. Они вели натуральное хозяйство, обеспечивая себя всем необходимым, включая одежду. Самой судьбой своей неотделимый от жизни земли, пахарь был частью родной природы, и костюм его в наибольшей степени отвечал особенностям российского климата.

Одежда наших предков, как крестьян, так и представителей знати представлялась самой разнообразной. В древности князья, дружинники и простые крестьяне мало, чем отличались в нарядах, разве что только достоинством материала и некоторым убранством. С годами различие в одежде между богатыми и бедными стало увеличиваться. К 14-15 векам по внешнему одеянию можно было безошибочно определить, к какой социальной группе относится данный человек.

- Послушаем представителей «Журнала мод» старины.

2 группа (одежда)

1 ученик

К

Рубаха

порты

- 27 Старинная одежда русской знати по своему покрою в общем имела сходство с одеждой людей низшего класса, хотя сильно отличалась по качеству материала и отделке. Тело облегала широкая, не доходившая до колен

рубаха из простого холста или шелка, смотря по достатку хозяина.

Рубаха выпускалась поверх исподнего платья. На ноги надевались короткие порты или штаны.

К

Зипун

- 28 Поверх рубахи и штанов надевался узкий безрукавный

зипун из шелка, тафты или крашенины, с пристегнутым узким маленьким воротником (обнизью). Зипун доходил до колен и служил обычно домашней одеждой.

К

Кафтаны

- 29 Обыкновенным и распространенным видом верхней одежды, надевавшейся на зипун, являлся

кафтан с достигавшими до пят рукавами, которые собирались в складки, так что концы рукавов могли заменять перчатки, а в зимнее время служить муфтой. Спереди кафтана вдоль разреза по обеим его сторонам делались нашивки с завязками для застегивания.

Зимние кафтаны, сделанные на меху, назывались «кожухами».

Для путешествий и верховой езды надевали специальную одежду - чугу. Это был узкий кафтан с рукавами только по локоть и значительно короче обыкновенных кафтанов. Чуга подпоясывалась поясом, за который закладывался нож, а на грудь помещалась дорожная сумка.

К

ферезь

- 30 На зипун надевалась иногда

«ферязь» (ферезь), которая представляла собой верхнюю одежду без ворота, доходившую до лодыжек, с длинными, суживающимися к запястью рукавами; она застегивалась спереди пуговицами или завязками. Зимние ферязи делались на меху, а летние — на простой подкладке.

К

Охабень

Шуба

Тулуп

- 31

К накидной одежде, которая надевалась при выходе из дома, относились

однорядка, охабень, опашень, япанча, шуба и др. Однорядка — широкая долгополая одежда без ворота, с длинными рукавами, с нашивками и пуговицами или завязками, — делалась обычно из сукна и других шерстяных тканей; осенью и в ненастье ее носили и в рукава и внакидку. На однорядку походил охабень, но он имел отложной воротник, спускавшийся на спину, а длинные рукава откидывались назад и под ними имелись прорехи для рук, как и в однорядке.

Самой нарядной одеждой считалась меховая шуба. Ее не только надевали, выходя на мороз, но обычай позволял хозяевам сидеть в шубах даже во время приема гостей. Простые шубы- тулупы делались из овчины или на заячьем меху, выше по качеству были куньи и беличьи; знатные и богатые люди имели шубы на собольем, лисьем, бобровом или горностаевом меху.

2 ученик

К

Пояс

- 32

Пояс-("юсало";"опояска";"кушак")

являлся обязательной частью любого древнерусского костюма: будь то костюм женский, мужской или детский.

Им подвязывали верхнюю, нательную, набедренную одежду, однако главное его назначение - охранение от злых сил: по древним поверьям нечистая сила всегда ходила не подпоясанная. Кроме того, пояс отражал социальный статус его владельца, а также был знаком воинского отличия. Он мог указывать на место воина в княжеской рати, его заслуги, принадлежность к какому-либо роду и, наконец, семейное положение.

На Руси мужчины носили пояса. У богачей пояса были шелковые и плетеные золотом и серебром, бархатные и кожаные. Их украшали драгоценными камнями и жемчугом. При поясе висели капторги (застёжки) и калита (кошелёк). Крестьяне носили кушаки, которые складывались в несколько раз. Они были шерстяными, шелковыми, а иногда переплетались золотом и серебром (ну это уже у зажиточных людей). Концы кушаков всегда свешивались спереди. За кушаками и поясами по азиатскому обычаю висели кинжалы и ножи, а также топоры.

3 ученик

К

Женская

рубаха

- 33 Некоторые женские одежды были сходны с мужскими. Женщины носили длинную

рубаху белого или красного цвета, с длинными рукавами, расшитыми и украшенными запястьями.

Поверх рубахи надевали летник — легкую, доходившую до пят одежду с длинными и очень широкими рукавами («накапками»), которые украшались вышивками и жемчугом.

К

Сарафаны

- 34 Широко распространен был

длинный сарафан с рукавами или же без рукавов; разрез спереди застегивался сверху донизу пуговицами.

К

Душегрея

– 35 На сарафан надевалась

парчевая душегрея - телогрея. С рукавами называлась

епанечка, на лямках – коротенька.

Передник

К - 36 Вышитый передник тоже мог иметь рукава, но чаще надевался на шею или повязывался над грудью.

Ну и в праздник - красивый платок или шаль – золотой плат с узорами. Таков наряд Севера.

К

Понева

– 37 Костюм южных губерний заметно отличался. Это так называемый

«поневный комплекс». Основу его составляла древняя поясная

понева. Делали поневу из шерстяной домотканины синей или черной, в крупную клетку.

К

Верхняя

одежда

- 38 Верхней женской одеждой служил длинный суконный

опашень, имевший сверху донизу длинный ряд пуговиц — оловянных, серебряных или золотых.

Для женских шуб употреблялись различные меха. В 16 веке принято было шить женские шубы белого цвета, но в 17 веке их стали покрывать цветными тканями. Знатные женщины в торжественных случаях надевали на свою одежду приволоку, то есть безрукавную накидку.

Учитель:

- Следует отметить, что в те времена у посадских и у крестьян дорогие одежды были скроены просто и переходили из рода в род. По большей части кроили и шили одежду дома, так как за стыд считалось для хорошего семейства отдавать одежду на сторону.

4 ученик

К

Волосники

Кика –

кичка

- 39

На голове замужние женщины носили «волосники» в виде маленькой шапочки, которая у богатых женщин делалась из золотой или шелковой материи с украшениями на ней.

Снять волосник и «опростоволосить» женщину, согласно понятиям XVI—XVII веков, значило нанести большое бесчестье женщине. Сверх волосника голову покрывали белым платком (убрусом), концы которого, украшенные жемчугом, завязывались под подбородком.

При выходе из дома замужние женщины надевали «кику». (кика –сорока, кика-рогатая, почему рогатая?)

К

Девичьи

головные уборы

– 40

Кокошник служил головным убором и женщинам и девушкам. Он имел вид опахала или веера, прикрепленного к волоснику. Каждая бедная семья не могла иметь дорогой кокошник, поэтому он был один на всю деревню и передавался на свадьбу от одной невесты к другой.

Девицы носили на головах венцы, к которым прикреплялись жемчужные или бисерные подвески (рясы) с драгоценными камнями. Девичий венец всегда оставлял открытыми волосы, что являлось символом девичества. К зиме девушкам из богатых семей шили высокие собольи или бобровые шапки («столбунцы») с шелковым верхом, из-под которого на спину спускались распущенные волосы или коса с вплетенными в нее красными лентами. Девушки из небогатых семей носили повязки, которые суживались сзади и спадали на спину длинными концами.

К

Голвные уборы

украшения

- 41 Женщины и девушки всех слоев населения украшали себя

серьгами. Богатым шейным украшением женщин и девушек было монисто, состоявшее из драгоценных камней, золотых и серебряных бляшек, жемчугов, гранат; в «старину к монисту подвешивался ряд небольших крестиков.

5 ученик

К

Мужские

головные

уборы

- 42 Непременным элементом одежды русского человека была шапка. Она была четырёх родов. Люди зажиточные носили маленькие шапочки, называемые

тафьями, которые прикрывали одну только

маковку-макушку.

Такие шапочки расшивали шелком, золотом и жемчугом. Знатные особы дома носили ермолки и фески. По преданию в ермолке в церковь ходил сам царь Иван Грозный, за что постоянно получал замечания митрополита Филиппа.

Другой вид шапки, остроконечный, назывался колпак. Богачи делали колпаки из атласа, на околышек нанизывали жемчуг.

Третий род шапок был - четырёхугольная низкая шапка с меховым околышком из черной лисицы, соболя или бобра (смотря по деньгам).

Четвертый вид шапок назывался горлатными шапками. Их носили только князья и высшая знать. По шапке можно было определить принадлежность человека к социальному слою. Отсюда пошла и поговорка: "По Сеньке и шапка". Высокие шапки означали знатность породы и положение в обществе. Так что, как бы не одевался посадский человек, купец или крестьянин, он не смел надеть высокой шапки.

Знатные люди считали за благо и достоинство кутать свои головы в несколько шапок, и часто в комнате за нарядными столами сидели в своих шапках и принимали гостей.

(Командир группы)- показывает.

- Мы подготовили «Журнал мод» старинной одежды. Некоторые вещи дошли до наших времен и похожи на современные. Например: передники, сарафаны, шубы.

Проверка знаний

Учитель: (загадки – с физ. движениями)

- Я начну загадку, а вы продолжите хором и покажите движениями.

1. Это часть костюма не мужской кафтан.

Носит красна девица длинный …(сарафан).

2. Ходит девица с косой, с непокрытой головой.

Красоте непокрытой помощник расписной …(кокошник).

3. Ворот вышит, а застежка сбоку подбородка.

Всем наряд известен этот как …(косоворотка).

- Предлагаю задания:

1. Игру – «Одень куклу» (с пояснением) для 1 группы;

2. «Составь предложение» - для другой.

(комментирую результаты)

Учитель:

- Предлагаю отправиться в обувную лавку с нашими исследователями.

6 ученик

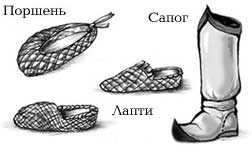

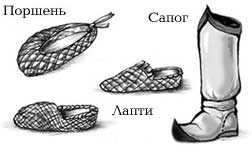

К – 43 Обувь простого народа представляла собой лапти из древесной коры, но с лаптями - обычно холщовые или суконные онучи белого цвета. Лапти носили ещё в языческие времена. Кроме лаптей из коры, носили башмаки из прутьев лозы, тоже плетёные. Некоторые носили подошвы из кожи и подвязывали их ремнями, обмотанными вокруг ноги. Обувь состоятельных людей составляла сапоги, чоботы, башмаки ичетыги. Все они делались из телячьей кожи, а у богатых из персидского и турецкого сафьяна. Сапоги носили до колен и служили вместо штанов для нижней части тела. Сапоги имели подковы с множеством гвоздей, у царей гвозди были серебряные. Чоботами назывались полусапожки с остроконечными носками, поднятыми к верху. Башмаки носили не только мужчины, но и женщины. В старину носили также ичетыги иначе поговицы. Эта обувь заимствована у татар. Это мягкие сафьяновые сапоги. При сапогах и чоботах носили чулки шерстяные или шелковые, а зимой - меховые. Женская обувь была такой же, как и мужская. Посадские жены носили сапоги и чоботы, дворянки ходили в башмаках и чоботах. Бедные крестьянки носили исключительно лапти. Вся обувь, кроме лаптей, была цветная, ярких красок, украшенная узорами и даже жемчугом.

– 43 Обувь простого народа представляла собой лапти из древесной коры, но с лаптями - обычно холщовые или суконные онучи белого цвета. Лапти носили ещё в языческие времена. Кроме лаптей из коры, носили башмаки из прутьев лозы, тоже плетёные. Некоторые носили подошвы из кожи и подвязывали их ремнями, обмотанными вокруг ноги. Обувь состоятельных людей составляла сапоги, чоботы, башмаки ичетыги. Все они делались из телячьей кожи, а у богатых из персидского и турецкого сафьяна. Сапоги носили до колен и служили вместо штанов для нижней части тела. Сапоги имели подковы с множеством гвоздей, у царей гвозди были серебряные. Чоботами назывались полусапожки с остроконечными носками, поднятыми к верху. Башмаки носили не только мужчины, но и женщины. В старину носили также ичетыги иначе поговицы. Эта обувь заимствована у татар. Это мягкие сафьяновые сапоги. При сапогах и чоботах носили чулки шерстяные или шелковые, а зимой - меховые. Женская обувь была такой же, как и мужская. Посадские жены носили сапоги и чоботы, дворянки ходили в башмаках и чоботах. Бедные крестьянки носили исключительно лапти. Вся обувь, кроме лаптей, была цветная, ярких красок, украшенная узорами и даже жемчугом.

Валенки – их еще называли катанки, катанцы, а у нас в Сибири – пимы, носили в суровую зиму.

Учитель: Много создано народом песен о своем быте, о вещах.

Предлагаю спеть песню шуточную «Лапти».

- Я прошу посетить наш «Музей старинных вещей».

(Ребята, которые принесли старинные вещи, рассказывают, чьи они.)

5. Итог урока.

- Вы все славно потрудились, и достойны отличной оценки. Доказали, что много нового узнали, благодаря своим поискам. Где могут пригодиться вам эти знания?

Мы с вами только попытались войти в мир истории. Увидели, насколько это интересно и увлекательно познавать прошлое нашей Родины. Я надеюсь, что предмет истории будет для вас любимым.

Благодарю вас за плодотворную работу. Большое вам спасибо. На прощание давайте подарим друг другу улыбки. И будем стараться быть такими же приветливыми и доброжелательными, как наши предки.

– 43 Обувь простого народа представляла собой лапти из древесной коры, но с лаптями - обычно холщовые или суконные онучи белого цвета. Лапти носили ещё в языческие времена. Кроме лаптей из коры, носили башмаки из прутьев лозы, тоже плетёные. Некоторые носили подошвы из кожи и подвязывали их ремнями, обмотанными вокруг ноги. Обувь состоятельных людей составляла сапоги, чоботы, башмаки ичетыги. Все они делались из телячьей кожи, а у богатых из персидского и турецкого сафьяна. Сапоги носили до колен и служили вместо штанов для нижней части тела. Сапоги имели подковы с множеством гвоздей, у царей гвозди были серебряные. Чоботами назывались полусапожки с остроконечными носками, поднятыми к верху. Башмаки носили не только мужчины, но и женщины. В старину носили также ичетыги иначе поговицы. Эта обувь заимствована у татар. Это мягкие сафьяновые сапоги. При сапогах и чоботах носили чулки шерстяные или шелковые, а зимой - меховые. Женская обувь была такой же, как и мужская. Посадские жены носили сапоги и чоботы, дворянки ходили в башмаках и чоботах. Бедные крестьянки носили исключительно лапти. Вся обувь, кроме лаптей, была цветная, ярких красок, украшенная узорами и даже жемчугом.

– 43 Обувь простого народа представляла собой лапти из древесной коры, но с лаптями - обычно холщовые или суконные онучи белого цвета. Лапти носили ещё в языческие времена. Кроме лаптей из коры, носили башмаки из прутьев лозы, тоже плетёные. Некоторые носили подошвы из кожи и подвязывали их ремнями, обмотанными вокруг ноги. Обувь состоятельных людей составляла сапоги, чоботы, башмаки ичетыги. Все они делались из телячьей кожи, а у богатых из персидского и турецкого сафьяна. Сапоги носили до колен и служили вместо штанов для нижней части тела. Сапоги имели подковы с множеством гвоздей, у царей гвозди были серебряные. Чоботами назывались полусапожки с остроконечными носками, поднятыми к верху. Башмаки носили не только мужчины, но и женщины. В старину носили также ичетыги иначе поговицы. Эта обувь заимствована у татар. Это мягкие сафьяновые сапоги. При сапогах и чоботах носили чулки шерстяные или шелковые, а зимой - меховые. Женская обувь была такой же, как и мужская. Посадские жены носили сапоги и чоботы, дворянки ходили в башмаках и чоботах. Бедные крестьянки носили исключительно лапти. Вся обувь, кроме лаптей, была цветная, ярких красок, украшенная узорами и даже жемчугом.