Педагогика сотрудничества – обучение через диалог и объединение

В современном информационном обществе знания и навыки становятся приоритетными ценностями в жизни человека. Педагогика, как и любая наука, не стоит на месте, постоянно развиваясь и совершенствуясь.

Времена, когда мнение учителя было единственно верным, а ученики не могли открыто высказать свои пожелания относительно изучения того или иного предмета, постепенно уходят в прошлое.

Для создания идеальных условий для освоения нового материала необходимо выбирать такие методы обучения, которые позволили бы каждому из учащихся проявить активность и индивидуальный творческий подход, направленный на еще большее вовлечение в процесс и формирование желания получать новые знания.

Именно такую цель и ставит перед собой педагогика сотрудничества.

1.Что такое педагогика сотрудничества?

Педагогика сотрудничества – это направление в российской педагогике, возникшее в середине 80-х годов 20-го века, представляющее собой систему методов и приемов воспитания и обучения и основанное на принципах диалога, гуманизма и творческого подхода к развитию личности.

А если кратко, педагогика сотрудничества - это учение без принуждения.

Идеи педагогики сотрудничества впервые были выражены педагогом Симоном Львовичем Соловейчиком, ставшим идейным вдохновителем концепции.

Симон Львович предложил педагогам уйти от навязывания собственного мнения к открытому диалогу, в котором учащиеся смогли бы открыто озвучивать собственные взгляды, не боясь осуждения и наказания. Автор методики был уверен, что она сможет объединить педагогов с разными стилями работы и подходами к воспитанию, но преследующих общую цель сделать систему образования более демократичной и гуманной.

Концепцию Соловейчика поддержало большое количество советских педагогов, а в сентябре 1986 года ими были сформулированы «Тезисы педагогики сотрудничества», которые закрепили основные идеи методики и стали ориентиром для представителей всего педагогического сообщества не только страны, но и мира.

2.Принципы педагогики сотрудничества

Для сторонников концепции, основными ее принципами являются взаимодействие, сотрудничество, партнерские отношения, гуманизм, творчество, развитие личности, коллективизм, совместная деятельность, диалог и взаимообогащение.

Обучение без принуждения

Суть метода заключается в том, что он основан не на классическом принципе «делай, как я говорю» и «делай, как я», а на принципе «давай подумаем вместе, как это можно сделать». Именно такой подход позволяет привить учащемуся ответственность и настроить на процесс активного обучения. Итак, предполагается…

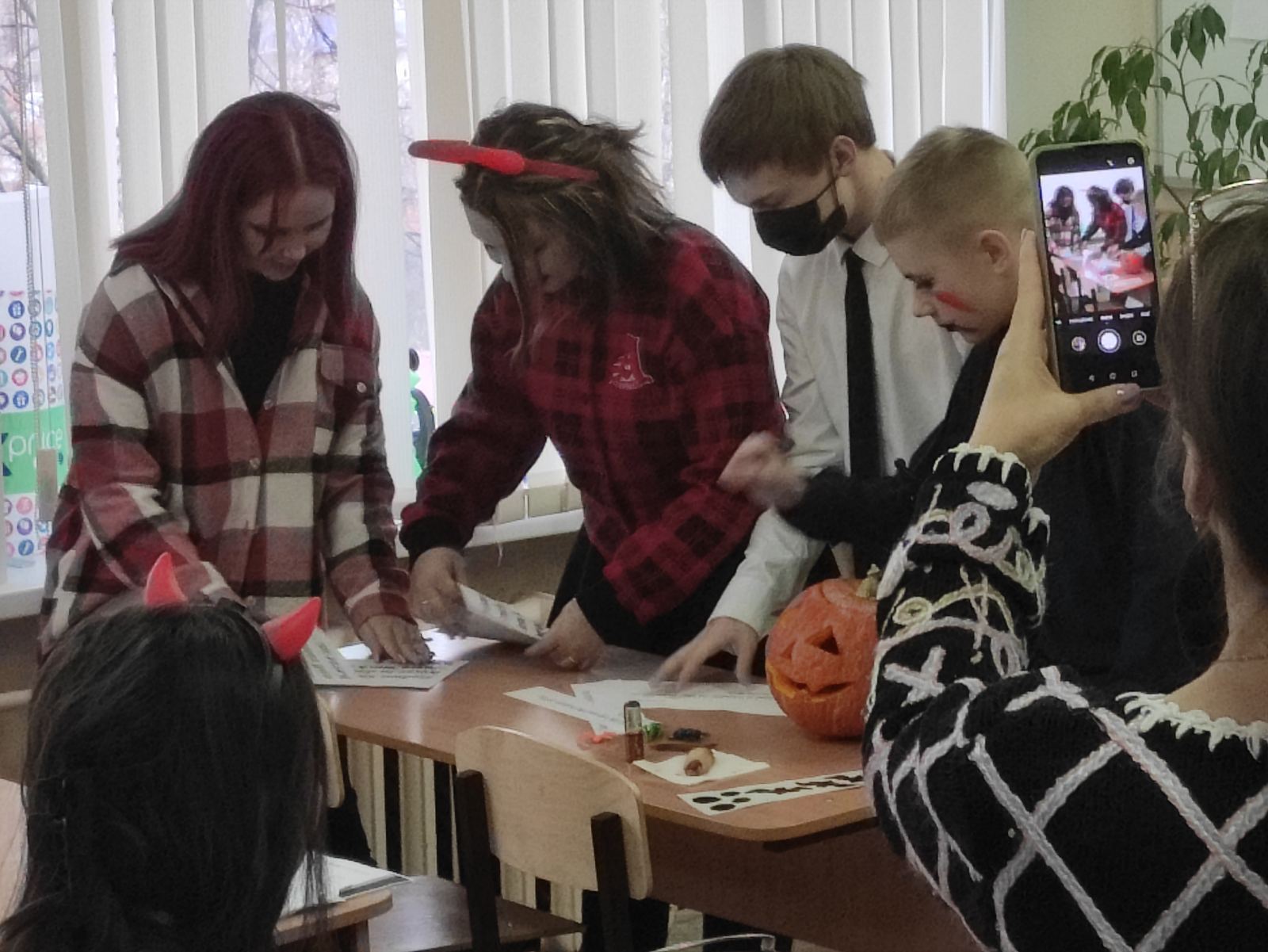

Совместная деятельность учителя и учащегося

В концепции сотрудничества и учитель и ученик выступают субъектами педагогического процесса.

Два субъекта одного процесса должны работать вместе, быть товарищами и партнерами, чтобы сформировать союз более опытного наставника с менее опытным учеником, в котором ни один из них не должен стоять над другим.

В таком случае учащийся может смело высказывать свои самые смелые идеи и чувствовать помощь и поддержку, которые так необходимы при решении сложных вопросов. Совместная работа предполагает…

Свободу выбора

Идея свободного выбора дает возможность развивать индивидуальные качества личности учащегося. Педагогу же необходимо поставить перед учениками сложную цель, указать на ее исключительную сложность и вселить уверенность в то, что цель будет достигнута.

Свобода выбора – самый простой и одновременно самый действенный способ развить творческое мышление. Учащийся может сам поставить перед собой задачу, которую ему интересно решить. Благодаря этому он развивает мышление, расширяет собственные границы и…

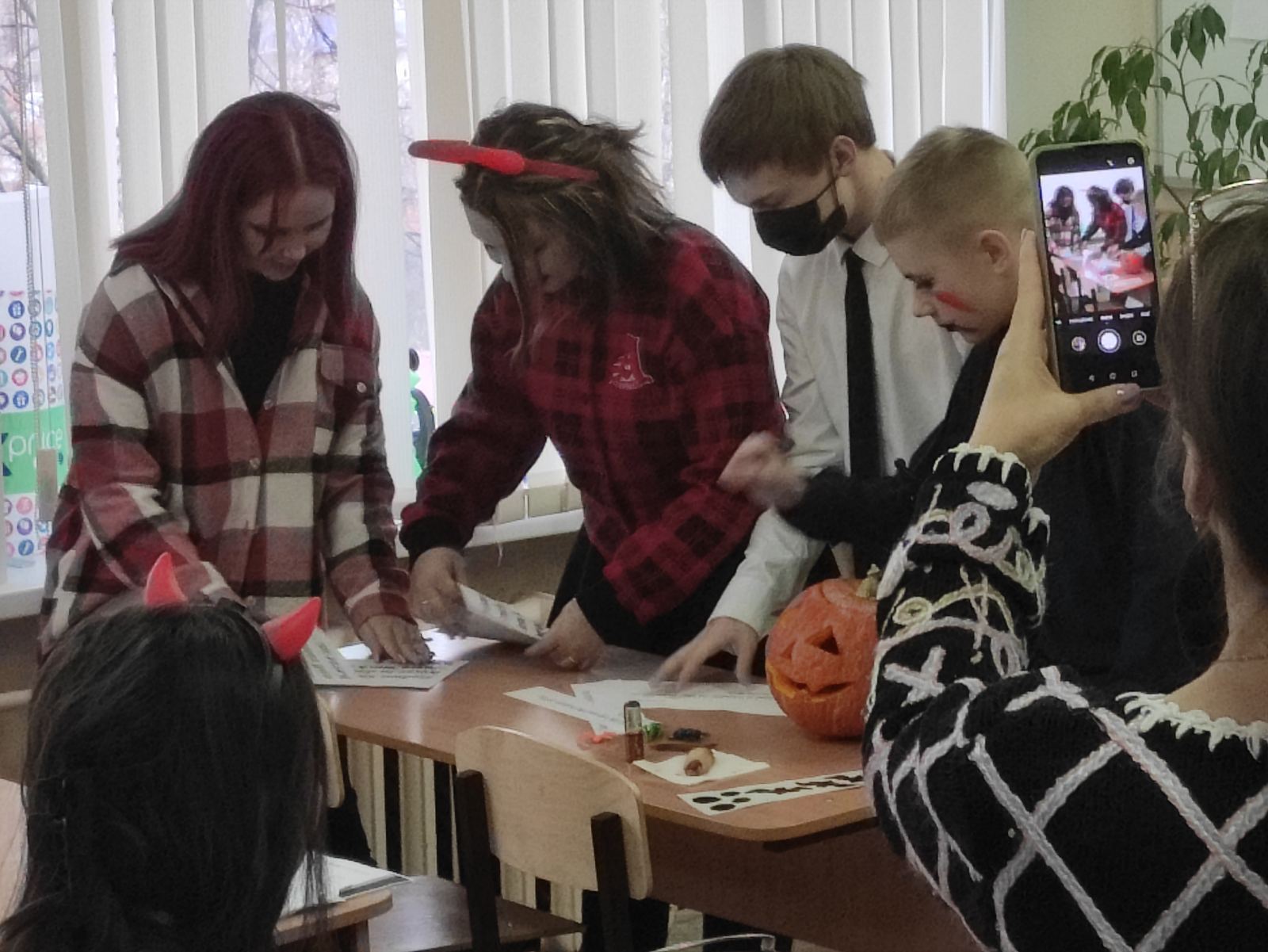

Развивает творческие способности

Педагогика сотрудничества предполагает использование современных и интересных форм и инструментов обучения, таких как игры, дискуссии, мозговые штурмы, командные соревнования, сторителлинг и т.д. Именно они позволяют найти нестандартный подход к решению самых привычных заданий.

Хочется подробнее остановится на такой форме обучения как сторителлинг.

Слово «сторителлинг» происходит от английского «storytelling», что можно перевести как «рассказывание историй». Сторителлинг является эффективнейшим методом донесения информации до аудитории, в котором используются поучительные, трогательные, смешные и другие истории с выдуманными или реальными действующими лицами.

Истории вовсе не должны быть длинными. Это могут быть небольшие жизненные рассказы, метафоры, сказки, анекдоты и даже просто фразы, содержащие информацию и мотивирующие людей к совершению конкретных поступков и действий, достижению конкретных результатов и целей.

Иногда мои ученики спрашивают меня: «Зачем я изучаю английский язык? Я не собираюсь уезжать из страны или работать в крупных международных компаниях.» А кто-то, в шутку, обещает переехать в Москву и пойти работать дворником. И на это у меня есть своя история. Рассказываю о поездке в Москву, где наблюдаю работу девушки- кассира в небольшом ларьке, ей приходится общаться с иностранцами. И такие примеры более убедительны. И на уроках я вижу больше любопытных и заинтересованных глаз.

А чтобы процесс обучения был максимально эффективным и продуктивным, он должен проходить в…

Зоне ближнего развития

Зона ближайшего развития (ЗБР) – это диапазон когнитивных способностей (способностей восприятия), которые индивид может выполнять с помощью, но пока не может выполнять самостоятельно.

Чтобы помочь человеку перейти в зону ближайшего развития, педагогам рекомендуется сосредоточиться на трех важных компонентах, которые помогают процессу обучения:

Наличие кого-то со знаниями и навыками, выходящими за пределы обучаемого (более осведомленный другой) Им может быть не только учитель, но и сверстник и даже дети младшего возраста.

Социальные взаимодействия, которые позволяют ученику практиковать свои навыки. В подростковом возрасте дети чаще обращаются к своим сверстникам за информацией.

Скаффолдинг, или вспомогательные мероприятия, предоставляемые наставником, которые помогают ученику в ЗБР. Скаффолдинг состоит из соответствующей помощи – действий, инструкций, инструментов и ресурсов для выполнения новой задачи или освоении нового навыка. Помощь постепенно уменьшается по мере того, как она становится ненужной. После этого ученик сможет выполнить задание снова самостоятельно.

На своих уроках я подбираю пары «слабый- сильный» ученик. Выполнение задания происходит эффективнее. Сильный ученик, объясняя слабому, усваивает материал на более качественном уровне, и чаще сами объяснения преподаются в более доступной для слабого ученика форме.

Небольшой выход из зоны комфорта позволяет учащемуся освоить навыки, которые до этого были ему незнакомы, а поддержка педагога и других участников процесса позволяют эти навыки тренировать, не испытывая стресса.

И здесь важен…

Индивидуальный подход к каждому

Идея индивидуального подхода заключается в использовании таких приемов, при которых каждый ученик чувствует себя так, будто все внимание учителя направлено исключительно на него.

Учителя и преподаватели, придерживающиеся концепции педагогики сотрудничества, стремятся на своих занятиях сделать ученика соавтором урока, вселить в него уверенность и избавить от чувства страха. Они также учитывают психологические особенности и черты характера конкретного человека, воспринимая его, как личность, а не часть группы, показывая…

Уважительное отношение к учащимся

Еще одним принципом педагогики сотрудничества является диалог учителя с учениками, доброжелательное и внимательное отношение к их высказываниям, поощрение идей и мыслей, даже плохих или неправильных, содействие активности и сотрудничество в поиске решений.

3.Основные положения педагогики сотрудничества:

• свободный выбор (использование педагогом по своему усмотрению учебного времени в целях наилучшего усвоения учебного материала);

• интеллектуальный фон класса (постановка значимых жизненных целей и получение учащимися более широких по сравнению с учебной программой знаний);

• коллективная творческая воспитательная деятельность (коммунарская методика);

• творческое самоуправление учащихся;

• личностный подход к воспитанию;

• сотрудничество учителей (совместное проведение уроков и классных часов);

• сотрудничество с родителями.

4. Плюсы и минусы педагогики сотрудничества.

На первый взгляд может показаться, что педагогика партнерства – это легкая для понимания и воплощения концепция. Однако это далеко не так. Успех ее реализации зависит от работы с обеих сторон: педагога и учащихся

Для большинства педагогов концепция сотрудничества оказалась сложной в применении. Главная сложность заключалась в том, что она предполагала адекватное взаимодействие между двумя сторонами. И далеко не всегда одна из сторон была готова идти навстречу другой.

Так, например, не каждый из учителей мог найти индивидуальный подход к ученику. Далеко не все дети обладали открытым и покладистым характером, а потому не были готовы открыто и деликатно обмениваться мнениями.

Для достижения необходимого результата, преподавателю необходимо применять в своей работе не только привычные методы и инструменты ведения занятий, но и проявлять инициативу, задействуя при этом творческое мышление и навыки коммуникации. Его задача – выстроить процесс обучения так, чтобы каждый его участник был максимально в него вовлечен, не теряя при этом интереса и вдохновения.

Именно поэтому педагогика сотрудничества является достаточно сложной. Однако это не значит, что сделать это не представляется возможным.

Данный подход к обучению выходит за рамки учебных или программных особенностей, поскольку он основан не на конкретных действиях, содержании или форматах обучения. Скорее, он базируется на обучении определенным установкам и практике построения отношений между сверстниками и предметом, который они изучают.

В современном мире, где многие стремятся к конструктивным отношениям, связям и беседам, эти навыки взаимоотношений необходимы как никогда прежде, как в классе, так и за его пределами, чтобы помогать строить и поддерживать взаимодействие между членами группы.

Студенты являются фундаментальной частью этой трансформации, работая в партнерстве с педагогами. В отличие от традиционных, часто иерархических дискуссий об обучении, партнерство требует, чтобы преподаватели и учащиеся работали вместе, чтобы согласовать цели и разделить ответственность за риски и успехи своих усилий.

В их основе лежат ценности уважения, взаимности и ответственности, в которых признается, что партнеры приносят разный опыт и знания. Работа по такому принципу – не «быстрое решение» для вовлечения студентов, а долгосрочный процесс на перспективу. Конечно, образование не ограничивается стенами учебного заведения и должно продолжаться на протяжении всей сознательной жизни человека.

5. Заключение

Образование должно быть мощным и доступным инструментом для личностного роста и продвижения. Превращение образования в более эффективный и качественный процесс должно стать одним из ключевых приоритетов в социальном плане.

Помня об этой цели, педагогическое партнерство превратилось в сильный инструмент обучения, который, как было доказано, способствует повышению успеваемости учащихся и удержанию их интереса к обучению, одновременно обеспечивая ряд других положительных результатов. Педагогика сотрудничества как раз и является таким современным подходом к формированию нового, качественного стиля обучения.