Пьеса «Вишнёвый сад», конфликт в пьесе

ПЛАН:

1) Драматургия Чехова

2) Пьеса «Вишнёвый сад».

1. Драматургия Чехова

А. П. Чехова иногда называют Шекспиром XX в. И это действительно так. Его драматургия, подобно шекспировской, сыграла в истории мировой драмы поворотную роль. Уже при жизни писателя его творчество получило широкое признание в России и за рубежом, а в течение XX в. слава А. П. Чехова (прежде всего как драматурга) стала всемирной. Его пьесы ставили все ведущие режиссёры, о влиянии А. П. Чехова на своё творчество говорили многие писатели и драматурги, по его произведениям снято более 300 кинофильмов, а число постановок чеховских пьес в мире уступает только числу постановок пьес Шекспира. Его драматические произведения, переведённые на множество языков, стали неотъемлемой частью мирового театрального репертуара.

Чехов-драматург формировался в конкретных исторических условиях, его путь к созданию новой драматургии проходил через определённые социальные формации, которые должны были отразиться на характере и тенденциях, на тематике и строе его драм. Ключ к пониманию своеобразия чеховской драматургии и истоков его художественных образов лежит в той исторической эпохе и в той социальной среде, которая выдвинула Чехова и предопределила его сознание.

Для всего драматического пути Чехова характерны две черты:

- стремление выразить в форме драматического произведения большое социальное содержание эпохи, создать на основе критического усвоения окружающей писателя действительности социальную драму,

- и стремление претворить материал своих наблюдений в предельно правдивых образах, в точных реалистических формах искусства.

Чехов создал серию драматических произведений, которые являются правдивыми социально-историческими картинами эпохи реакционного мрака 1880-х гг. и эпохи предреволюционного рассвета 1890-х гг., и Чехов нашёл для этих синтетических картин те художественные приёмы письма, которые сделали их необычайно убеждающими и влиятельными.

Это двустороннее проявление критического реализма Чехова и породило произведения, имеющие огромное познавательное и культурное значение для наших дней.

А. П. Чехов весьма рано стал увлекаться театром. Будучи гимназистом, он участвовал в домашних спектаклях, выступая в собственных импровизациях, часто посещал таганрогский театр, интересуясь наравне с классическим репертуаром переводными французскими мелодрамами и водевилями. Степень влияния театральной формы на раннее литературное творчество Чехова видна из первых его литературных опытов. По свидетельству биографов писателя, первыми его литературными произведениями были водевиль «Недаром курица пела», до нас не дошедший, и драма «Безотцовщина». Однако в силу литературной неопытности начинающего писателя первая большая пьеса Чехова не была им напечатана и не была поставлена на сцене.

Свою драматургическую деятельность Чехов начал с писания юмористических одноактных пьесок-водевилей, или, как их называли в те годы,— шуток, сцен. Эта малая форма драматургических произведений тесно примыкает к обширному циклу мелких рассказов и очерков Чехова того же времени.

В конце 1880-х гг., в пору усилившегося после разгрома народовольцев самодержавно-полицейского режима и вызванного им общественного угнетения, Чехов выступил с пьесой «Иванов», в которой поставил задачей, как он сам определил,— суммировать образ интеллигента, подавленного тяжёлыми условиями политического строя. Пьеса со своими центральными для эпохи темами, будучи поставленной на московской сцене, явилась поводом для необычайно оживлённого и страстного обсуждения её современными критиками. В сезон 1889 г. «Иванов» был поставлен в Петербурге на сцене Александринского театра и имел исключительный успех. исключительный успех.

Успех дебюта Чехова на сцене побудил его к писанию вслед за первой драмой — пьесы «Леший». Новая пьеса ставила иные задачи: на первый план была выдвинута моральная тема, вытекающая из обрисовки общей бытовой картины жизни интеллигентного круга лиц. Нарушение моральной нормы объясняло, по замыслу Чехова, противоречия социальной жизни и все трудности человеческих взаимоотношений.

Основная направленность пьесы — протест против подозрительного отношения к людям, против желания наложить на человека тот или иной ярлык, протест против среды, которая в каждом человеке «ищет народника, психопата, фразёра — всё, что угодно, но только не человека!» В пьесе дана галерея «нудных, эпизодических лиц», ряд «сонных физиономий, скучных, постылых разговоров», показана среда, в которой главный герой Хрущов, по его словам, чувствует, что с каждым днём «становится всё глупее, мелочнее и бездарнее».

«Леший» отразил характерную для жизни разночинной интеллигенции конца 1880-х гг. растерянность перед суровой социальной действительностью, её метанья в поисках какого-то выхода из тисков этой действительности и её неспособность правильно определить основное направление общего потока жизни. Чеховские драмы пронизывает атмосфера всеобщего неблагополучия.

В них нет счастливых людей. У писателя особое ощущение драматизма жизни. Зло в его пьесах как бы измельчается, проникая в будни, растворяясь в повседневности. Возникает ощущение, что в нескладице отношений между людьми в той или иной степени повинен каждый герой в отдельности и все вместе.

Всеобщее неблагополучие усиливается ощущениями всеобщего одиночества. Конфликт приглушён, поэтому нет деления на положительных и отрицательных героев.

Исторические истоки «новой драмы». Драма Чехова выражает общественное пробуждение в период наступления нового столетия и нового общественного подъёма:

- Недовольство существующей жизнью охватывает всю интеллигенцию;

- идёт неуклонное нарастание этого недовольства;

- освободительные порывы становятся достоянием не только отдельных личностей, но и каждого здравомыслящего человека;

- беспокойность становится фактом повседневного существования людей. На этой исторической почве и вырастает чеховская драма.

Особенности поэтики «новой драмы»:

- Нет ключевого события, судьбы героев сливаются в единую судьбу, формируется общее настроение;

- нет главного героя, нет деления на положительных и отрицательных, главных и второстепенных. Каждый ведёт свою партию, а целое, как в хоре без солиста, рождается в созвучии множества равноправных и подголосков (полифонизм);

- новый подход в раскрытии человеческого характера: пафос действия сменяется пафосом раздумья. Герой показан не в борьбе за достижение целей, а в переживании противоречий бытия. Слова героев имеют скрытый душевный подтекст;

- речевая индивидуализация героев стушёвана. Речь их напевна, мелодична, поэтически напряжена, чтобы создать общее настроение драмы;

- события в драмах даны как репетиция, идёт накопление сил, к решительным поединкам герои ещё не готовы;

- каждая пьеса состоит из четырёх актов.

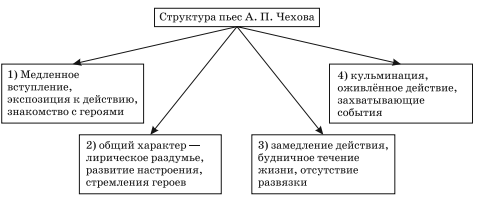

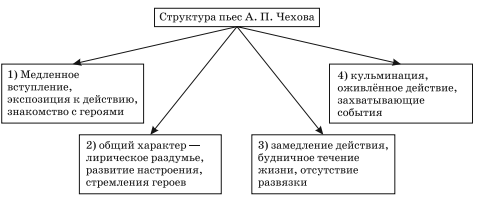

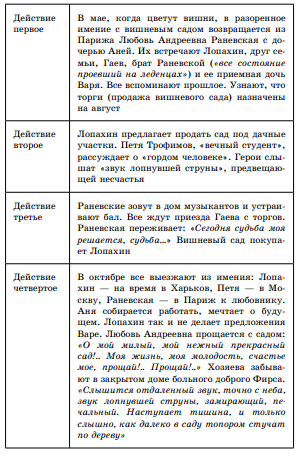

Структура пьес Чехова приведена на рисунке 1.

Все эти особенности «новой драмы» можно увидеть в самых известных пьесах А. П. Чехова «Три сестры», «Чайка», «Дядя Ваня» и «Вишнёвый сад».

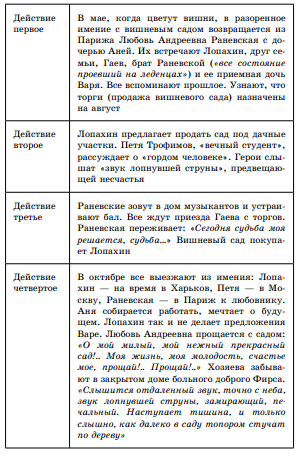

2. Пьеса «Вишнёвый сад»

В 1888 и 1889 гг. Чехов отдыхал в имении Линтварёвых, близ Сум Харьковской губернии, где повидал немало запущенных и умирающих дворянских усадеб. Таким образом, в сознании писателя постепенно вызревал замысел пьесы, где отразились бы многие подробности жизни обитателей старых дворянских гнёзд.

Работа над пьесой «Вишневый сад» требовала от А. П. Чехова больших усилий. «Пишу по четыре строчки в день, и те с нестерпимыми мучениями»,— сообщал он друзьям. Однако, превозмогая болезнь, бытовую неустроенность, А. П. Чехов писал большую пьесу.— «Вишнёвый сад» — удивительное произведение русской литературы. Смертельно больной автор, сознающий близость своего ухода, говорил миру: «Прости…» Это настроение отзывалось в финальных репликах его героев: «…прощай!.. Прощай!». Есть неуловимо уходящее время, в ход которого включены все. И всё происходящее с нами надо принимать мудро и с юмором. Об этом говорит А. П. Чехов в своей прощальной комедии о вечном круговороте жизни…

Какую же «безусловную и честную» правду мог увидеть А. П. Чехов в конце XIX в.?

Стремление к естественности, к жизненной правде побудило А. П. Чехова к созданию пьесы не чисто драматического или комедийного, а весьма сложного жанрового содержания. Драматизм гармонично сочетается с комизмом, а комическое проявляется в органическом сплетении с драматическим. «Вышла у меня не драма, а комедия, местами даже фарс»,— писал сам А. П. Чехов.

В основе пьесы лежит отнюдь не драматическое, а комедийное начало.

Во-первых, положительные образы, какими являются Трофимов и Аня, показываются совсем не драматически, по внутренней своей сущности они оптимистичны.

Во-вторых, владелец вишнёвого сада Гаев изображён тоже преимущественно комически. Комическая основа пьесы отчётливо видна.

В-третьих, в комическо-сатирическом изображении почти всех второстепенных действующих лиц: Епиходова, Шарлоты, Яши, Дуняши.

Однако современники восприняли новую вещь Чехова, как драму. Станиславский писал, что для него «Вишнёвый сад» является не комедией, не фарсом, а в первую очередь трагедией. И он поставил «Вишнёвый сад» именно в таком драматическом ключе.

Говоря об истории создания пьесы, следует подчеркнуть три момента:

- это последняя пьеса писателя, поэтому в ней его самые сокровенные мысли о жизни, о судьбе родины;

- А. П. Чехов настаивал, что это комедия, предупреждал, что роли и Вари, и Лопахина — комические;

- сад для Чехова связан с радостью, красотой, трудом, с будущим, но не с печалью о прошлом. В письме 1889 г. он пишет: «Погода чудесная. Всё поёт, цветёт, блещет красотой. Сад уже совсем зелёный, даже дубы распустились. Стволы яблонь, груш, вишен и слив выкрашены от червей в белую краску, цветут все эти древеса бело, отчего поразительно похожи на невест во время венчания».

Авторская позиция заключена и в ремарках первого действия: утренняя бодрость, свежесть, ожидание солнца — это тяга к будущему.

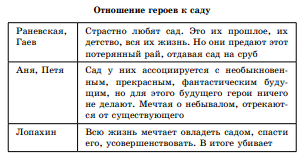

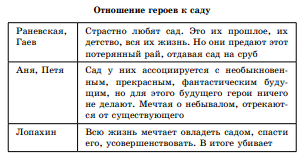

Вишнёвый сад, являющийся одновременно и фоном действия, и действующим лицом, и всеобъемлющим символом, можно рассматривать в трёх основных аспектах: сад — образ и персонаж, сад — время и сад — символическое пространство.

Одушевлённый и одухотворённый (опоэтизирован А. П. Чеховым и идеализирован связанными с ним действующими лицами), сад, вне сомнений,— один из персонажей пьесы. Он занимает своё место в системе образов.

Основное событие пьесы — покупка вишневого сада. Все проблемы, переживания героев строятся именно вокруг этого. Все мысли, воспоминания связаны с ним. Именно вишнёвый сад является центральным образом пьесы.

Даже имена героев пьесы связаны с садом:

- хозяйка сада Раневская Любовь Андреевна – фамилия происходит от сорта маленьких яблок «ранетка»;

- Гаев Леонид Андреевич, брат Раневской – в основе фамилии слово «гай» - что означает «лес». Раневская в девичестве тоже Гаева, а значит вдвойне связана с лесом:

- Лопахин Ермолай Алексеевич – фамилия от слова «лопата»

Чеховское определение жанра пьесы имеет символический подтекст. Слово «комедия» может быть понято в бальзаковском смысле слова: «человеческая комедия». Комедия как панорама жизни.

Обобщённо-символический подтекст заложен в системе образов:

а) представлены все основные сословия, три поколения;

б) герои делятся на людей слова и людей дела, вычленяются в системе образов жертвы и хищники, несчастные и счастливые;

в) все герои так или иначе могут быть названы недотёпами.

- В пьесе есть система символических противопоставлений (мечта — реальность, счастье — беда, прошлое — будущее).

- В речи героев встречаются традиционные символы, слова-эмблемы (Трофимов. «Мы идём неудержимо к яркой звезде»).

- Авторские ремарки порой переводят действие в условный план.

- Сюжетные повороты в пьесе Чехова часто приобретают символический под-текст. (Финал пьесы. Вина за трагическую развязку жизни Фирса возлагается на всех основных героев пьесы).

Конец жизни А. П. Чехова пришёлся на начало нового века, новой эпохи, новых настроений, устремлений и идей. За смертью и умиранием следует рождение нового, разочарованность в жизни сменяется надеждами, ожиданием перемен. Пьеса А. П. Чехова «Вишнёвый сад» отражает именно такую переломную эпоху — время, когда старое уже умерло, а новое ещё не народилось, и вот жизнь на какое-то мгновение остановилась, затихла. Кто знает, быть может, это — затишье перед бурей? Ясно было одно: старая жизнь безвозвратно ушла, на смену ей грядёт иная. Скоро начнётся эпоха действий и перемен. Все герои пьесы предчувствуют наступление новой жизни, но одни ждут её с опаской и неуверенностью, а другие — с верой и надеждой.

Вишнёвый сад — это смысловой и духовный центр пьесы, это единственный устойчивый и неизменный, верный себе живой организм, в котором всё подчинено строгому порядку природы, жизни.

Вырубая сад, топор обрушивается на самое святое, что осталось у чеховских героев, на их единственную опору, на то, что связывало их друг с другом. Для Чехова самым страшным в жизни было потерять эту связь — связь с предками и потомками, с Человечеством, с Истиной.

Кто знает, быть может, прообразом вишнёвого сада послужил Райский Сад, от которого тоже отказался человек, польстившийся на обманчивые обещания и мечты?