СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ Формирование универсальных учебных действий, обучающихся в результате проектно-исследовательской деятельности на уроках географии на примере изучения темы «География Новосибирской области»

Передо мной открылась удивительно богатая, неисчерпаемая по красоте грань педагогического мастерства – умение учить детей думать. Это открытие вдохновляло меня, я переживал необыкновенное счастье творчества”. В.А.Сухомлинский

Универсальные учебные действия - это действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. Саморазвитие и самосовершенствование путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. К видам УУД относятся: коммуникативные, познавательные, регулятивные, личностные.

Зачем формировать эти действия, всем понятно, нас это делать обязывает Федеральный государственный образовательный стандарт и общество требует перемен, чтобы будущий гражданин был способен к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. Для меня это является и личной потребностью сформировать у ребёнка активную гражданскую позицию, самостоятельность в принятии решений и усвоения знаний. Это и потребность ученика сделать что-то самому, проявить себя.

Так возникла проблема: как сформировать универсальные учебные действия?

Актуальность. В век современных педагогических технологий человеку требуется умение развивать собственную функциональную компетентность во всех областях практической деятельности и познания. Становится все более очевидно, что умения и навыки исследовательского и проектного поиска требуются не только в образовании и науке, они необходимы каждому человеку в его повседневной жизни.

В целях создания необходимых условий достижения нового, современного качества образования в «Концепции модернизации российского образования» говорится о необходимости использования деятельностного подхода в обучении. География - один из немногих школьных предметов, где ученик способен самостоятельно добывать информацию, принимать нестандартные решения, находить пути решения локальных, региональных и даже глобальных проблем современного развития цивилизации. Цели и задачи современного образования переключились с простого усвоения знаний на формирование универсальных учебных действий по всем отраслям преподаваемых дисциплин. География, как наука, всегда опиралась на исследовательскую деятельность. В настоящее время все более актуальными являются новые педагогические технологии, ориентированные на личностный подход, разноуровневое обучение, обучение в сотрудничестве, на здоровьесберегающие технологии, формирование творчества, развитие географической компетентности и самостоятельного мышления учащихся. Среди новейших педагогических технологий особое место занимает проектная деятельность, в основе которой лежит развитие познавательных навыков учащихся.

Основой самостоятельной исследовательской деятельности по географии является краеведение. Введение в содержание образования регионального компонента «География Новосибирской области» дало возможность организовать творческую и проектную деятельность обучающихся. В данном проекте исследование тесно связано с прогнозированием и может служить эффективным инструментом развития интеллекта и творческой активности. Дети обучаются проводить самостоятельно наблюдения и измерения, анализировать факты, использовать различные источники информации, проводить сравнение и делать выводы.

При всём этом можно выделить некоторые противоречия:

- Между огромным информационным потоком и выбором учащимися правильных жизненных ориентиров, способности самоорганизации и самоконтроля в современной жизни;

- Между необходимостью обеспечить достаточный уровень образования и снижением интереса к обучению у детей;

- Между большой загруженностью теоретическим материалом по всем школьным предметам и необходимостью развивать самостоятельность в решении практических задач;

- Между возрастающей степенью воздействия человека на природу и необходимостью формирования самостоятельной личности, обладающей гражданской ответственностью за состояние окружающей среды.

Просмотр содержимого документа

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ Формирование универсальных учебных действий, обучающихся в результате проектно-исследовательской деятельности на уроках географии на примере изучения темы «География Новосибирской области»»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 3

Барабинского района Новосибирской области

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

Формирование универсальных учебных действий, обучающихся в результате проектно-исследовательской деятельности на уроках географии на примере изучения темы «География Новосибирской области»

База выполнения проекта:

МБОУ СОШ № 3, параллель 8 классов в количестве 68 человек.

Автор и руководитель проекта:

Сухинина Наталья Михайловна,

учитель географии.

Барабинск - 2015

Передо мной открылась удивительно богатая,

неисчерпаемая по красоте грань педагогического

мастерства – умение учить детей думать.

Это открытие вдохновляло меня, я переживал

необыкновенное счастье творчества”.

В.А.Сухомлинский

Универсальные учебные действия - это действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. Саморазвитие и самосовершенствование путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. К видам УУД относятся: коммуникативные, познавательные, регулятивные, личностные.

Зачем формировать эти действия, всем понятно, нас это делать обязывает Федеральный государственный образовательный стандарт и общество требует перемен, чтобы будущий гражданин был способен к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. Для меня это является и личной потребностью сформировать у ребёнка активную гражданскую позицию, самостоятельность в принятии решений и усвоения знаний. Это и потребность ученика сделать что-то самому, проявить себя.

Так возникла проблема: как сформировать универсальные учебные действия?

Актуальность. В век современных педагогических технологий человеку требуется умение развивать собственную функциональную компетентность во всех областях практической деятельности и познания. Становится все более очевидно, что умения и навыки исследовательского и проектного поиска требуются не только в образовании и науке, они необходимы каждому человеку в его повседневной жизни.

В целях создания необходимых условий достижения нового, современного качества образования в «Концепции модернизации российского образования» говорится о необходимости использования деятельностного подхода в обучении. География - один из немногих школьных предметов, где ученик способен самостоятельно добывать информацию, принимать нестандартные решения, находить пути решения локальных, региональных и даже глобальных проблем современного развития цивилизации. Цели и задачи современного образования переключились с простого усвоения знаний на формирование универсальных учебных действий по всем отраслям преподаваемых дисциплин. География, как наука, всегда опиралась на исследовательскую деятельность. В настоящее время все более актуальными являются новые педагогические технологии, ориентированные на личностный подход, разноуровневое обучение, обучение в сотрудничестве, на здоровьесберегающие технологии, формирование творчества, развитие географической компетентности и самостоятельного мышления учащихся. Среди новейших педагогических технологий особое место занимает проектная деятельность, в основе которой лежит развитие познавательных навыков учащихся.

Основой самостоятельной исследовательской деятельности по географии является краеведение. Введение в содержание образования регионального компонента «География Новосибирской области» дало возможность организовать творческую и проектную деятельность обучающихся. В данном проекте исследование тесно связано с прогнозированием и может служить эффективным инструментом развития интеллекта и творческой активности. Дети обучаются проводить самостоятельно наблюдения и измерения, анализировать факты, использовать различные источники информации, проводить сравнение и делать выводы.

При всём этом можно выделить некоторые противоречия:

Между огромным информационным потоком и выбором учащимися правильных жизненных ориентиров, способности самоорганизации и самоконтроля в современной жизни;

Между необходимостью обеспечить достаточный уровень образования и снижением интереса к обучению у детей;

Между большой загруженностью теоретическим материалом по всем школьным предметам и необходимостью развивать самостоятельность в решении практических задач;

Между возрастающей степенью воздействия человека на природу и необходимостью формирования самостоятельной личности, обладающей гражданской ответственностью за состояние окружающей среды.

Разработанный ещё в первой половине XX века на основе прагматической педагогики Джона Дьюи метод проектов становится особенно актуальным в современном информационном обществе. Метод проектов не новость в мировой педагогике: он начал использоваться в практике обучения значительно раньше выхода в свет известной статьи американского педагога У. Килпатрика «Метод проектов» (1918), в которой он определил это понятие как «от души выполняемый замысел». В России метод проектов был известен ещё в 1905 году. Под руководством С.Т.Шацкого работала группа российских педагогов по внедрению этого метода в образовательную практику. После революции метод проектов применялся в школах по личному распоряжению Н. К. Крупской. В 1931 г. постановлением ЦК ВКП(б)метод проектов был осужден как чуждый советской школе и не использовался вплоть до конца 80-х годов.

Метод проектов широко внедряется в образовательную практику в России благодаря введению ФГОС общего образования (стандартов второго поколения). Теоретическая основа внедрения метода проектов в России разработана в трудах Е. С. Полат . А.В. Леонтович рассматривает исследовательскую деятельность учащихся как образовательную технологию, использующую в качестве главного средства учебное исследование. Именно он вводит понятие «исследовательский проект учащегося», рассматривая его как специфическую форму научной работы учащегося.

Термин «исследовательский метод» был предложен Б.Е. Райковым в 1924 году, под которым он понимал «…метод умозаключения от конкретных фактов, самостоятельно наблюдаемых учащимися или воспроизводимых ими на опыте». В педагогической литературе также используются другие названия этого метода — эвристический, лабораторно–эвристический, опытно–испытательный, метод лабораторных уроков, естественнонаучный, исследовательский принцип (подход), метод эвристического исследования, метод проектов.

Объектом проекта считаю образовательный процесс в параллели 8-х классов МБОУ СОШ № 3.

Предмет - проектно-исследовательская деятельность на уроках географии в 8-х классах при изучении темы «География Новосибирской области», как результат формирование универсальных учебных действий обучающихся.

Основной целью представленного проекта является: формирование УУД обучающихся в результате проектно-исследовательской деятельности на уроках географии в 8-х классах при изучении темы «География Новосибирской области».

Для достижения цели проекта необходимо решить следующие задачи:

изучить методику использования проектно-исследовательской технологий в системе современного российского образования;

выявить возможности использования проектно-исследовательской технологий в целях формирования УУД на уроках географии в 8 классах при изучении темы «География Новосибирской области»;

экспериментально проверить эффективность использования проектно-исследовательской технологий в процессе обучения географии в 8 классах при изучении темы «География Новосибирской области»;

провести анализ, систематизацию и обобщение результатов, полученных в ходе реализации проекта.

Решение поставленных задач направлено на получение результатов, подтверждающих предварительно поставленную гипотезу: способствует ли проектно-исследовательская деятельность, которая используется как современная технология в обучении географии в 8-х классах при изучении темы «География Новосибирской области», формированию УУД обучающихся?

В основе работы над проектом лежат основные принципы:

Интеграция двух курсов «Географии России» и «Географии Новосибирской области», что усиливает комплексные подходы.

Экологизация –способствовать формированию экологического мышления.

Гуманизация – выражена в усилении внимания к личности школьника, к развитию его потенциальных возможностей.

Практическая направленность подержания проекта выражена внимаем к формированию специфических умений и навыков в тесном единстве с системами изучаемых теоретических и эмпирических знаний.

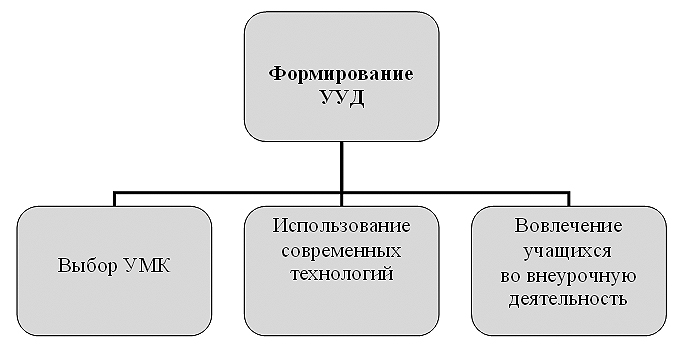

Модель формирования универсальных учебных действий

Последовательный перечень этапов проекта:

| Этапы | Краткое содержание этапа |

| I этап Поисковый 2013 год | Изучение и обобщение опыта решения исследуемой проблемы передовыми учителями и методистами; Анализ научно-методической и психолого-педагогической литературы; |

| II этап Подготовительный 2013-2014 уч. год | Определение этапов и сроков реализации проекта; Разработка тематического планирования курса географии Новосибирской области, составление поурочного планирования с учетом изучения регионального компонента; Разработка методики осуществления проектно-исследовательской деятельности учащихся по различным вопросам физической географии Новосибирской области с учетом регионального компонента; |

| III этап Практический 2014-2015 уч. год | Практическая организация работы по формированию универсальных учебных действий обучающихся 8 классов на уроках географии при изучении темы «География новосибирской области»; Реализация технологии проектно-исследовательской деятельности на уроках географии в 8 классах при изучении темы «География Новосибирской области». |

| IV этап Заключительный 2015 год | Анализ результативности проекта. Обобщение опыта работы на школьном и муниципальном уровне; Размещение проекта в сети ИНТЕРНЕТ.

|

Поэтапный план реализации проекта:

| Первый этап (2013 учебный год) – поисковый | ||||

| Задачи | Мероприятия | Сроки | Ожидаемый результат | Ответственный (ФИО, должность) |

| 1.Изучить методику использования проектно-исследовательской технологий в системе современного российского образования; 2.Познакомиться с практическим применением данной технологии на уроках географии | -сбор необходимого материала и изучение имеющихся источников по выбранной теме исследования, психолого-педагогической, методической литературы, анализ и оценка современного состояния выдвинутой проблемы; -определение темы исследования и понятийного аппарата; проведение констатирующего эксперимента и определение исходного уровня сформированности УУД у обучающихся 8 класса; -определение сроков реализации проекта; -прохождение курсовой подготовки. | Сентябрь-ноябрь 2013 | Изучение литературы по теме, периодические издания и Интернет – ресурсы) Данные проект будет реализован в срок с 2013 по 2015 учебного года

| Сухинина Н.М. учитель географии |

| Второй этап (2013-2014 учебный год) - подготовительный | ||||

| Выявить возможности использования проектно-исследовательской технологий в целях формирования УУД на уроках географии в 8 классах при изучении темы «География Новосибирской области»;

| -разработка тематического планирования курса географии Новосибирской области, составление поурочного планирования с учетом изучения регионального компонента; -разработка методики осуществления проектно-исследовательской деятельности учащихся по различным вопросам физической географии Новосибирской области с учетом регионального компонента; -выбор методик и диагностик отслеживания результатов деятельности учащихся. | Декабрь 2013 – февраль 2014 Март- май 2014 | Работа по проектно-исследовательской технологии (составление рабочих программ по предмету, тематического планирования, поурочного планирования внедрение методик проектно-исследовательской работы в урок) | Сухинина Н.М. учитель географии |

| Третий этап (2014-2015 учебный год) – практический | ||||

| Экспериментально проверить эффективность использования проектно-исследовательской технологий в процессе обучения географии в 8 классах при изучении темы «География Новосибирской области»;

| -практическая организация работы по формированию универсальных учебных действий обучающихся 8 классов на уроках географии при изучении темы «География новосибирской области»; -реализация технологии проектно-исследовательской деятельности на уроках географии в 8 классах при изучении темы «География Новосибирской области». | Сентябрь 2014 –февраль 2015 | Формирование универсальных учебных действий (формирование алгоритма всех самых важных самостоятельных действий, связанных не только с географическими, но и мета предметными познаниями). Воспитание основ умение учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных задач. | Сухинина Н.М. учитель географии |

| Четвертый этап (2015 год) - заключительный | ||||

| Провести анализ, систематизацию и обобщение результатов, полученных в ходе реализации проекта.

| -Анализ результативности проекта. Обобщение опыта работы на школьном и муниципальном уровне; -Размещение проекта в сети ИНТЕРНЕТ.

| Март –май 2015 | Анализ работы по проекту за трёхлетний период; Разработка методический рекомендаций по реализации проекта Получение позитивного отзыва о работе со стороны администрации; Изучение стандартов нового поколения и дальнейшее повышение квалификации; Формирование опорной системы знаний, обеспечивающих возможность для продолжения дальнейшего образования. | Сухинина Н.М. учитель географии |

Планируемые результаты проекта

Метапредметные

Регулятивные

8-й класс

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности.

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель.

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер).

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет).

В ходе представления проекта давать оценку его результатам.

Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха.

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности;

– организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия;

– умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения.

Познавательные

8-й класс

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия:

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала;

– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;

– обобщать понятия.

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата.

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы. Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы.

Коммуникативные

8-й класс

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен).

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его.

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы.

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций

Предметные результаты

8-й класс

1-я линия развития – осознание роли географии в познании окружающего мира:

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы;

- объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного социоприродного развития.

2-я линия развития – освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира:

- определять причины и следствия геоэкологических проблем;

3-я линия развития – использование географических умений:

- анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений;

- прогнозировать изменения: в природе,

- составлять рекомендации по решению географических проблем.

4-я линия развития – использование карт как моделей:

- пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, статистическими и др.;

- определять по картам местоположение географических объектов.

5-я линия развития – понимание смысла собственной действительности:

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию;

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному природопользованию.

Условия реализации проекта

(Характеристика образовательной программы)Учебно-методический комплекс, поддерживающих обучение, представлен в таблице:

| 8 класс | 1.В.П. Дронов, Л.Е Савельева. География. Россия: природа, население, хозяйство. Учебник. М.: Просвещение, 2014 2.Атлас. География: природа, население, хозяйство. 8-9 класс 3.Контурные карты. География: природа, население, хозяйство. 8 класс 4.Кравцов В.М., Донукалова Р.П. География Новосибирской области: Учебное пособие. – 3-е изд., испр. и доп. – Новосибирск: ИНФОЛИО-пресс, 1999. 5.Атлас юного туриста-краеведа Новосибирской области, М.: 1997. | География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сферы». 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ В.П. Дронов, Л.Е. Савельева. - М.: Просвещение, 2011. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа (сост. Савинов Е.С.) –М.: Просвещение, 2011. |

Основанием для выбора послужило наличие разработанных рабочих программ, методических пособий для учителя, учебников, контролирующих материалов.

Учебно-методический комплекс отвечает следующим требованиям:

Соответствует требованиям Государственного образовательного стандарта.

Соответствует эффективному использованию с учетом специфики образовательной программы ОУ.

Соответствует возрастным особенностям обучающихся, их познавательным интересам и возможностям.

Обеспечивает реализацию регионального компонента.

Раскрывает межпредметные связи.

Качество ресурсного обеспечения

персональный компьютер;

телевизор;

доступ к сети Интернет;

медиатека;

электронные учебники.

Кадровое и учебно-методическое обеспечение:

учитель с любой квалификационной категории;

подбор методических и дидактических материалов;

умение работать с программами: Microsoft Office Word, Microsoft Office Power Point, Microsoft Office Publisher, Microsoft Office Excel;

умение работать в сети Интернет и в социальных сетях;

также наличие методического инструментария учителя.

Уровень квалификации педагога:

ФПК и ППРО ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический университет» «Внедрение ФГОС ООО в преподавании предметов естественнонаучного цикла» 2012г, 72ч.

ГБОУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования», «Система работы с обучающимися с повышенным уровнем интеллектуального развития в условиях современного ОУ», 2014г, 72ч;

Методы, используемые при реализации проекта:

I. Теоретический, аналитический (анализ эффективности применения проектно-исследовательской деятельности на уроках географии в целях формирования УУД).

II. Практические:

Диагностический (диагностика учащихся для изучения учебной мотивации, диагностика формирования УУД и практико-образовательной среды);

Наблюдения (целенаправленное наблюдение за восприятием учащимися материала на уроках с использованием проектно-исследовательской технологии).

Методические рекомендации по реализации проекта

Как организуется творческая работа над проектом? Она включает в себя несколько этапов:

Разработка тематического и поурочного планирования темы «География Новосибирской области».

Полевые исследования окрестностей Барабинска на экскурсиях.

Выполнение заданий на уроках по теме «География Новосибирской области».

Самостоятельное изучение краеведческих материалов библиотеки, интернет ресурсов, школьного музея.

Самостоятельная работа обучающихся над проектом под руководством учителя. Проверка, корректировка материалов.

Подведение итогов. Оценивание проекта.

На первом этапе было разработано тематическое планирование раздела «География Новосибирской области» с целью внедрения его в рабочую программу по географии для учащихся 8-х классов. (ПРИЛОЖЕНИЕ № 10\1\1)

Следующий этап – полевые исследования природных комплексов окрестностей Барабинска проводятся на экскурсиях в сентябре-октябре и апреле-мае. Проводятся три экскурсии:

Изучение природных комплексов озера Новочёрновское.

Изучение природных комплексов окрестностей Барабинска.

«Мы живём в лесостепи» - заочная экскурсия по экологическим проблемам нашей местности. (ПРИЛОЖЕНИЕ № 10\1\2)

Целенаправленная работа на экскурсиях по полевым исследованиям даёт учащимся новые знания о природных комплексах, формирует экологическое мышление и необходимые УУД.

Изучение природы основывается на приемах и методах полевых исследований во время экскурсий.

К методам полевых исследований относятся:

Наблюдения: работа с образцами горных пород, изучение геологического обнажения, почв, растений и животных нашей местности.

Работа с измерительными приборами: термометрами, барометрами, гигрометром.

Фиксация полевых исследований (описание, зарисовка, фотографирование).

Работа с определителями, обработка полевых исследований (составление графиков, диаграмм, схем, таблиц, профилей и др.).

Применяя методы полевых исследований, ученики не делают открытий для науки, добывают для себя новые знания о ПК и его компонентах. Посредством этих методов учащиеся не только накапливают фактический материал, но и учатся видеть природу во взаимодействии и противоречиях, объяснять различные природные явления. С каждой новой экскурсией приёмы полевых исследований закрепляются, совершенствуются. На основе методов полевых исследований у школьников развивается практические умения и навыки. Учащиеся учатся анализировать, обобщать, сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи.

Следующим этапом в работе над проектом считаю выполнение заданий краеведческого характера на уроках по курсу «География Новосибирской области». (ПРИЛОЖЕНИЕ № 10\1\3)

Дальнейшая работа по реализации проекта осуществляется учащимися самостоятельно, при изучение краеведческих материалов библиотеки, интернет ресурсов, школьного музея. Самостоятельная работа обучающихся над проектом под руководством учителя. Проверка, корректировка материалов. Чаще всего даю опережающие задания к урокам по литературным источникам и интернет сайтам. Большую ценность и интерес у учащихся вызвала работа с атласами. По атласам учащиеся проводят самостоятельный анализ карт, работают с сопроводительными текстами, отбирая необходимый материал к урокам. Они проводят анализ различных источников, сравнивают карты, выбирают главные факты и описания, на основе этого выполняют практические задания. Работа над проектом проходит в определённой последовательности по плану. План определён традиционной физико-географической характеристикой природного комплекса. В ходе самостоятельной работы проект проверяется учителем в индивидуальном порядке.

В конце учебного года проекты защищаются учащимися на итоговом уроке-конференции. Подводятся итоги, оцениваются проекты. (ПРИЛОЖЕНИЕ № 10\1\4)

Критерии оценки реализации проекта

Считаю, что таким образом работа детей над учебным проектом формирует у них все перечисленные выше УУД. Это смыслообразование, когда ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать. Дети знают, что необходимо своё объяснение, почему я выбрал эту тему, почему она для меня актуальна, чему я научился при работе с проектом. Это и работа в группе, сотрудничество, когда они определяют свою роль в работе над проектом, это и умение ставить проблемы и решать их, это и оценивание не только себя, но и своих одноклассников.

Но есть одна проблема, как проверить сформированность личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных УУД у учащихся при работе с проектом. Поэтому после завершения работы над проектом я провожу анкетирование учащихся на выявление сформированных умений. Спрашиваю у них, чему я научился новому, что уже умел, чему не смог научиться, что было сложного в работе, а что давалось легко? Результаты диагностики и анкетирования отражены в ПРИЛОЖЕНИИ № 10\1\5.

Требования, которым должен соответствовать методический комплекс, направленный на оценку развития УУД:

адекватность методик целям и задачам исследования;

теоретическая обоснованность диагностической направленности методик;

адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их сложности) возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп, учащихся;

валидность и надежность применяемых методик;

профессиональная компетентность лиц, осуществляющих обследование (сбор диагностических данных), обработку и интерпретацию результатов;

этические стандарты деятельности психологов.

Результаты реализованного проекта

Разработка тематического и поурочного планирования по теме «География Новосибирский области» способствующих развитию универсальных учебных действий в 8-х классах. (ПРИЛОЖЕНИЕ № 10\1\1)

Привлечение широкого круга учащихся к проектно- исследовательской деятельности на уроке и во внеурочное время;(ПРИЛОЖЕНИЕ № 10\1\6)

Положительная динамика степени сформированности УУД обучающихся в ходе реализации проекта;(ПРИЛОЖЕНИЕ № 10\1\ 5)

Активное участие школьников в предметных олимпиадах, в школьных, районных и областных конкурсах, форумах, проектах;(ПРИЛОЖЕНИЕ № 10\1\7)

Положительная оценка опыта работы на муниципальном уровне (ПРИЛОЖЕНИЕ № 10\1\8)

Ограничения и риски

Общим риском при применении этого метода может стать увлечение одним методом в ущерб другим. Поэтому предлагается при составлении рабочей программы учитывать все формы и методы обучения, обеспечивающие реализацию общеобразовательной программы.

Проблемы, с которыми я столкнулась при реализации проекта учащимися восьмого класса:

- сложность формирования УУД за короткий образовательный период;

- большинство обучающихся привыкли работать по шаблону, выполнять действия вслед за учителем;

- не умение работать в группе, при выполнении проекта, разрозненность;

-страх и не желание выполнять роль руководителя проекта, так как это накладывает на ребёнка дополнительную ответственность.

Решать эти проблемы старалась в процессе реализации проекта, стимулировала учащихся к использованию различных способов выполнения заданий без боязни ошибиться, получить неправильный ответ; поощряла стремление находить свой способ выполнения проекта. Изначально формировала группы по желанию, что бы не пропал интерес к выполнению заданий. Индивидуально беседовала с детьми, в целях ответственного отношения к деятельности, проявления большего интереса к проекту.

На следующий учебный год планируется запустить подобный учебный проект в 9 классах.

Список используемой литературы:

Атлас Новосибирской области. М.: ГУГК, 1979.

Атлас юного туриста-краеведа Новосибирской области, М:, 1997.

Атлас «Люби и знай свой край». М:, 1997.

География Новосибирской области: Учебное пособие. – 3-е изд., испр. п доп. – Новосибирск: ИНФОЛИО –прес, 1999.

Природа Новосибирской области и её охрана. – Новосибирск: Новосибирское книжное издательство, 1976.

Крылов Г.В., Юдин Б.С. Умей отдыхать и беречь природу. Новосибирск: Новосибирское книжное издательство, 1986.

Герасимова Т.П. О новом подходе к методике обучения географии // География в школе. - 1989.- №3. – с. 87-91

Гурвич Е.М. Исследовательская деятельность учащихся в области геолого-географических наук .-// География в школе.- 2002- №4.- с. 49-50

Душина И.В. Методика преподавание географии / И.В. Душина, Г.А. Понурова. - М.: 1996. - с. 174-176

Емильянов Б.В. Экскурсоведение. - М.: Советский спорт, 2000. - С. 10 — 11

Ланина И. Я, Соломин В.П. Экскурсия в природу по физике и биологии. - Спб., 1998. - С. 24-25

Леонтович А. В. Учебно-исследовательская деятельность школьников как модель педагогической технологии: Опыт учеб. комплекса на базе сред. шк. N 1333 “Донская гимназия” ] // Школ. Технологии.– 1999.– N 1-2.– C. 132-137.

Методика обучения географии в средней школе. Учебные пособия для студентов под. инст по географии / Под ред. .М. Панчешниковой. - М.: Просвещение, 1983. - С. 172-192

Николина Н.В. Метод проектов в географическом образовании // География в школе. - 2002. - №6. - С. 37-43

Образовательные программы. География.

Развитие исследовательской деятельности учащихся. Методический сборник. - М.: Народное образование, 2001. - 272 с.

В.И. Сиротин. Программно-методические материалы. География 6-9 классы. 4-е изд, доп.- М.: Дрофа. 2001.

Фестиваль педагогических идей http://festival.1september.ru

Чернихова Е.Я. Учебные экскурсии по географии.- М.: Просвещение, 1980

Сайт журнала “Исследовательская работа школьника”. -www.issl.dnttm.ru

http://www.educom.ru/ru/works/biblioteka/advices.php,https://ru.wikipedia.org/wiki

Приложение № 2

Экскурсия к озеру Новочёрновское.

Тема: Природные комплексы озера Новочёрновское

Тип урока: урок-экскурсия

Цель: 1. Способствовать формированию умений выявлять взаимосвязи компонентов ПК озера Новочёрновское, характер использования и степень его загрязнения, определить меры по защите озера от загрязнения.

2. Способствовать формированию исследовательских навыков.

3. Способствовать формированию положительного отношения к своей «малой» Родине, формированию экологического мышления.

Оборудование: лопата, термометр, коробка для взятия проб горных пород, карта Барабинского района, гербарные папки, сочки для ловли насекомых, пробирки для взятия проб воды.

Продолжительность: 90мин.Место проведения: берег озера Новочёрновское

План экскурсии:

Подготовительный период:

Повторение материала об озёрах

Изучение дополнительной литературы об озёрах НСО (по группам и индивидуально)

Подготовка и сбор оборудования.

Распределение заданий по группам.

Выполнение заданий на экскурсии.

Отчёт групп о работе. Формулировка выводов.

Домашнее задание (подготовить полевые дневники, изучить дополнительную литературу)

Экскурсия по изучению ПК окрестностей г. Барабинска

Тема: Изучение окрестностей г. Барабинска.

Тип урока: урок –экскурсия

Цель: 1. Выявить ПК нашей местности, определить взаимосвязи между компонентами ПК.

2. Определить меры по рациональному использованию природных комплексов.

3. Воспитание любви к природе, формирование экологического мышления, проектно-исследовательских навыков.

Оборудование: лопаты, термометры, пробирки для взятия проб воды, гербарные папки.

Время проведения: 90 мин.

Место проведения: окрестности г. Барабинска

План экскурсии:

Следование к месту экскурсии. Определение последовательности передвижения школьников от одного природного комплекса к другому: школа озеро Новочёрновское→ болото→ луг→ лес. Правила поведения в природе –беседа по ходу передвижения от школы к другим ПК.

Каковы основные правила разведения костров в природе?

Когда разведение костров запрещено?

Почему нельзя ломать деревья и кустарники?

Почему нельзя шуметь в лесу?

Какова роль муравейников?

Почему запрещён самовольный отлов птиц?

Какое отрицательное воздействие оказывает на природу неубранный мусор, нефтепродукты?

Каковы правила рыбной ловли и охоты в нашей местности?

Каковы правила сбора лекарственных растений?

Как надо собирать ягоды, грибы?

Каковы правила сбора гербарий, коллекций насекомых?

Деление на группы. Объяснение заданий учащимся.

Работа в природных комплексах, изучение их компонентов и взаимосвязи между ними.

Задания геоморфологам и геологам.

Описать рельеф местности в пределах ПК.

Что такое гривы? Как они образуются?

В какую сторону наклонён рельеф?

Как залегают горные породы?

Какие горные породы залегают в пределах ПК? Где они используются?

Собрать коллекцию горных пород.

Задания метеорологам.

Определить тип климата в пределах ПК.

Определить температуру воздуха в момент наблюдения.

Определить характер облачности, относительную влажность воздуха, атмосферное давление, силу и направление ветра.

Задания гидрологам.

Описать озеро Новочёрновское по плану:

Географическое положение.

Площадь озера.

Как оно образовалось?

Сточное озеро или бессточное?

Температура воды в озере в момент наблюдения (измерить температуру воды термометром).

Взять пробы воды.

Определить наличие взвешенных частиц (чистота воды, запах и пр.)

Изучить прибрежную растительность озера. Собрать образцы для гербария.

Живые организмы озера и его прибрежной части.

Какими водами питается озеро?

Каковы ваши предложения по охране природы водоема?

Задания почвоведам.

Взять почвенные пробы.

Описать внешний вид почвы (цвет, структура, наличие растительных остатков).

Определить увлажнение почвы, температуру в момент наблюдения.

Зарисовать почвенный разрез (снять лопатой верхний слой почвы).

Задания ботаникам.

Изучить характер растительности в пределах ПК.

В лесу на площадке 10ˣ10м, подсчитать количество деревьев, кустарников, определить характер травяного покрова.

На лугу и болоте на площади 1м² определить преобладающие деревья, кустарники, травы.

На берегу озера Новочёрновское определить характер травяного покрова.

Взять для гербария веточки деревьев, кустарников трав.

Определить хозяйственное использование территории.

Предложить меры по охране природы на территории данного ПК.

Задания зоологам.

Какие группы млекопитающих обитают в нашей местности?

Назовите обитателей озера Новочёрновское.

Изучите степень освоенности территории ПК грызунами (мыши, кроты, хорьки и др.)

Изучите насекомых в пределах ПК, зарисуйте наиболее интересных представителей.

Как приспособились некоторые животные к условиям ПК?

Какие животные нашей местности охраняются?

На каких птиц и животных разрешена охота, в какие сроки?

Физико-географическое описание профиля.

План описания:

Рельеф, геологическое строение, горные породы.

Климат, характер увлажнения.

Почвы.

Растительный покров.

Животный мир.

Сельскохозяйственные угодья.

Занесение данных в полевые дневники

Домашнее задание. Обработка материалов экскурсии.

Заочная экскурсия по экологическим проблемам нашей местности

Тема: Мы живём в лесостепи.

Цель: 1. Способствовать формированию образа лесостепи по материалам экскурсии

2. Установление взаимосвязей между компонентами природы.

3. Воспитание любви к природе, экологического мышления.

Тип урока: заочная экскурсия, урок-практикум.

Оборудование: рисунки учащихся (животные, растения, экологические плакаты), картины лесостепи, гербарий, карта Новосибирской области и Барабинского района.

Время проведения: 45мин.

Место проведения: кабинет географии.

План урока:

Организационный момент. Вступительная беседа:

В какой природной зоне находится наш город?

Покажите лесостепи на карте России, Новосибирской области, Барабинского района.

Объясните расположение её, как природной зоны от лесов к степям.

Почему зона, в которой мы живём, называется лесостепью?

Нарисуйте мысленно образ лесостепи. Как бы вы её себе представили с закрытыми глазами?

Описание природы лесостепи.

Задание1.

Описать рельеф окрестностей города Барабинска.

Объяснить характер залегания горных пород.

Как используется глина и песок в хозяйственной деятельности человека?

Где извлекают песок и глину для строительных работ?

Как осуществляется рекультивация земель в районах карьеров?

Предложите ваши меры по дальнейшему «залечиванию ран в теле» земли.

Здание 2.

Пользуясь картой атласа стр.12-13 «климат» дайте характеристику климата окрестностей города Барабинска по плану:

Тип климата.

Климатообразующие факторы

Средние температуры января, июля, в градусахС.

Годовое количество и режим осадков.

Коэффициент увлажнения

Господствующие ветры.

Краткая характеристика времён года.

Влияние климата на ПК лесостепи.

Задание 3.

Определить степень увлажнения почв нашей местности

Какое влияние на характер увлажнения почвенных грунтов оказывает озеро Новочёрновское, болота, грунтовые воды?

Какие почвы подстилают лесостепь Барабы?

Каково соотношение почв нашей местности: чернозёмов обыкновенных, лугово-чернозёмных и солонцов?

Как талые и дождевые воды размывают почвы?

Задание4.

На основе карты стр. 14 (атлас «Люби и знай свой край») назовите типичные растения лесостепи.

Из предложенных гербарий растений определите растения лесостепи.

Проверка опережающих заданий. Рассказы о растениях: берёза, осина, шиповник, смородина, шалфей, полынь.

Какие растения нашей местности охраняются?

Задание 5.

На основе карты атласа стр.14 (атлас «Люби и знай свой край») назовите типичных животных лесостепи.

Угадай животных:

Кто гоняясь за жуком,

Бьёт отбойным молотком. (Дятел)

Всех зверей она хитрей,

Шуба рыжая на ней.

Пушистый хвост – её краса,

А зовут её … (Лиса)

Вот загадка и про птицу,

Про красавицу девицу

В белых перьях, с длинной шеей,

Назови её скорее… (Лебедь)

Не барашек и не кот,

Носит шубу круглый год.

Шуба серая - для лета,

Для зимы – другого цвета. (Заяц)

Лесом катится клубок,

У него колючий бок.

Он охотится ночами

За жуками и мышами. (Еж)

Под земёю коридоров,

Переходов целых сто!

Там сидит хозяни в чёрном

Меховом своём пальто. (Крот)

Какие животные подлежат охране?

Экологические проблемы.

Сформулируйте правила поведения в природе.

Почему с 25 января по 25 мая 2002 года запрещён лов рыбы неводами и сетями на озёра и других водоёмах Барабинского района?

Каковы правила охоты на зверей и птиц?

Почему усыхают колки в Барабе и что необходимо сделать, чтобы предотвратить этот процесс?

Предложите меры по охране ПК озера Новочёрновское.

Конкурс экологических плакатов и рисунков.

Подведение итогов урока. Домашнее задание.

Приложение № 3

Задания краеведческого характера на уроках по курсу «География Новосибирской области».

Урок 1. Географическое положение и границы Новосибирской области.

Задания:

Нарисуйте герб Барабинска. Дайте его описание.

Нанесите на контурную карту границы НСО, подпишите соседние обрасти, г. Новосибирск, Барабинск, измерьте расстояние от Барабинска до Москвы, Санкт-Петербурга, Северного Ледовитого океана, Тихого океана и отметьте это на карте.

Определите географическое положение Барабинска на карте России, Новосибирской области, Барабинского района, относительно озера Чаны, отметьте его на карте.

Сделайте выводы о влиянии ГП Барабинска на его природу

Урок 2. Основные черты рельефа Новосибирской области

Задания:

Определите место Барабинска на Западно-Сибирской равнине, Барабинской низменности.

Опишите рельеф Барабинской низменности.

Определите абсолютные и относительные высоты Барабинской низменности в окрестностях Барабинска.

Что такое гривы? Дайте описание их формы, размеров.

Опишите характер межгривных понижений.

Определите место Барабинска на Западно-Сибирской платформе.

Что называется платформой, плитой?

Каково строение Западно-Сибирской платформы?

Определите возраст кристаллического фундамента и осадочного чехла Западно-Сибирской плиты.

Нарисуйте геологический профиль в районе города Барабинска.

Какими горными породами сложен рельеф окрестностей Барабинска.

Каков характер залегания горных пород?

Какая связь существует между рельефом, геологическим строением, геологической историей и характером горных пород в районе Барабинска.

Какие изменения произошли в геологической истории Барабинского района в палеозойской, мезозойской и кайнозойской эпохах?

Почему отложения мезозойского возраста самые мощные?

Как изменилась конфигурация озера Новочёрновское в течение кайнозойской эры?

Какие существуют гипотезы происхождения гривно-лощинного рельефа Барабы?

Какие современные процессы формируют рельеф окрестностей Барабинска?

Как образуются «степные блюдца»?

Приведите примеры проявления водной и ветровой эрозии в рельефе Барабинска.

Каков характер залегания горных пород в районе Барабинска?

Какие полезные ископаемые залегают в окрестностях города.

Как используются глина и песок?

Предложите меры рекультивации земель в карьерах на месте выработки глины и песка вокруг Барабинска.

Урок 3 Климат Новосибирской области

Задания.

Определите, в каком климатическом поясе и области находится Барабинск.

Сформулируйте основные черты климата Барабинска.

Назовите основные климатообразующие факторы окрестностей города.

Определите по климатической карте области средние температуры января, июля, годовое количество осадков, режим их выпадения, господствующие ветры, коэффициент увлажнения. Объясните закономерности их проявления и распределения в районе Барабинска.

С чем связано похолодание и потепление летом и зимой в районе города?

Определите абсолютные показатели январской и июльской температуры на территории Барабинска.

Какие ВМ приходят в Барабинск? Как они влияют на климат? Какая ВМ приносит наибольшее количество осадков в нашу местность?

В какой сезон года выпадает наибольшее количество осадков, с чем это связано?

Охарактеризуйте времена года в нашей местности.

Какие неблагоприятные климатические явления проявляются в нашей местности. Объясните их причины и меры борьбы с ними.

Какое влияние оказывает климат на сельское хозяйство нашей местности.

Как климат влияет на другие компоненты природы?

Постройте график хода температуры в течении года по данным календаря погоды для Барабинска.

Постройте диаграмму годового количества осадков для Барабинска.

Постройте розу ветров для Барабинска

Урок 4.Реки и озёра Новосибирской области.

Задания.

Как образовались озёра Новосибирской области, озеро Новочёрновское?

Описать озеро Новочёрновское по плану.

Как образуются «степные блюдца»?

Определите объекты загрязнения Новочёрновского озера.

Предложите ряд мер по охране озера Новочёрновское. От загрязнения.

Постройте график сезонного изменения уровня воды в озере Новочёрновском. Объясните причины сезонных колебаний.

Какими причинами вызваны колебания воды в озере Новочёрновское.

Определите значение озера Новочёрновское в природе и хозяйственной деятельности человека.

Урок 5. Почвы Новосибирской области

Задания.

По почвенной карте атласа определите типы почв распространённые в районе Барабинска.

Дайте характеристику чернозёмным почвам, лугово-чернозёмным, солонцам.

Предложите меры защиты почв от водной и ветровой эрозии в Барабинске.

Урок 6. Растительность и животный мир Новосибирской области

Задания для первой группы

Определите по карте растительности адреса Новосибирской области характер растительности окрестностей Барабинска.

Какие сообщества растений представлены в районе Барабинска.

Чем объяснить разнообразие растительных сообществ.

Назовите закономерности изменения растительности в Барабинске и объясните их причины.

Назовите деревья, кустарники, травы, произрастающие в окрестностях села.

Сгруппируйте растительные сообщества и растения.

Объяснить на примере Барабинска почему в одних и тех же климатических условиях происходит изменение растительного покрова?

Какие изменения в растительности окрестностей Барабинска произошли под влиянием человека?

Расскажите о некоторых лекарственных растениях в районе Барабинска.

Задания для второй группы

Назовите животных, обитающих а районе Барабинска.

Перечислите наиболее характерные особенности животных лесостепной зоны.

Приведите примеры приспособленности животных к окружающей среде в районе Барабинска.

Опишите наиболее характерных животных нашей местности.

Проведите систематизацию животных по растительным сообществам окрестностей Барабинска.

Почему поголовье некоторых птиц и млекопитающих сокращается?

Назовите мероприятия по охране и восстановлению некоторых видов животных, проводимых в нашей местности.

Задания для третьей группы

Докажите, что в окрестностях Барабинска сформировался ПК лесостепи.

Покажите взаимосвязи между компонентами ПК нашей местности.

Объясните, какое влияние на формирование почв и растительности оказали рельеф, условия стока, уровень грунтовых вод нашей местности.

Назовите изменения, которые произошли в ПК под влиянием деятельности человека в окрестностях Барабинска.

Задания для четвёртой группы

Назовите изменения, которые происходят в ПК нашей местности под влиянием хозяйственной деятельности человека.

Какие природоохранные меры применяют в лугостепях Барабинской зоны.

Установите основные источники загрязнения окружающей среды в нашей местности.

Оцените своё поведение в природе с точки зрения её сохранения и разумного использования.

Предложите проект системы природоохранных мероприятий для природного комплекса окрестностей Барабинска.

Приложение № 4

Информационная карта урока по результатам экскурсии к озеру Новочёрновское (8 класс).

Тема урока: Наше озеро - Новочёрновка!

Тип урока: Мини-конференция (отчёт об экскурсии к озеру Новочёрновское)

Цель: 1. Способствовать формированию умений устанавливать связи в природном комплексе.

2. Способствовать развитию исследовательских навыков, выявлению главного, обобщению и систематизации материала.

3. Воспитание любви к своей малой Родине, стремление изменить и охранять её.

Оборудование: карта России, карта Новосибирской области, карта Барабинского района, фотографии Новочёрновского озера, рисунки, полевые дневники, научно-популярная литература о Барабинске.

Время проведения: 90мин.

Место проведения: кабинет географии.

План урока:

Подготовительный этап

Распределение проектных заданий

Оформление и проверка полевых дневников

Подбор научной информации и литературы об озере

Оформление выставки «Озеро Новочёрновское»

Написать мини-рассказы, стихи, сделать описания озера по опорным словам

-географическое положение,

-происхождение озера,

Рельеф вокруг озера,

Свойства воды,

Обитатели,

Защитим, сохраним,

За что мы благодарны.

Мини-конференция

Учитель: сегодня у нас конференция по итогам экскурсии на озеро Новочерновское. На нашей конференции присутствуют гости… До экскурсии, наверное, каждый из вас побывал на озере и вам казалось, что вы все о нём знаете. А что нового о нашем озере вы узнали на экскурсии? Предоставим слово участникам нашей экспедиции: геологам, гидрологам, ботаникам, зоологам и экологам, экспертам и другим её участникам.

Начальник экспедиции:(Отвечает используя карты) Озеро Новочерновское находится в средней части России, на Юго-западе Западно-Сибирской равнины, в юго-западной части Новосибирской области и Барабинского района, юго-восточной окрестности города Барабинска. Наш город как бы окружает озеро со всех сторон.

Первые упоминания об озерах региона встречаются в путевых заметках землепроходцев – П. С. Палласа (1786 г), войскового казачьего старшины И. И. Иванова (1788 г), полковника П. В. Котарева (1789 г), Ф. Геблера (1829 г). Их исследования в основном носили маршрутно-ознакомительный характер, а сбор материала по общей географии, ботанике, зоологии и лимнологии осуществлялся с позиций статистики. В то время (петровская эпоха), озера привлекали к себе внимание лишь с позиций их использования для соляных промыслов.

В последующее время (конец XIX–начало XX вв) организатором лимнологических исследований впервые выступает Русское географическое общество Изучение озер характеризуемого региона, входящих в состав территории юга Обь-Иртышского бассейна, приобретает систематический характер: лимнологические объекты и процессы исследуются на основе зонального подхода.

Особенно интенсивно озёра Барабы начинают исследоваться после открытия Томского университета. Зимой 1911–1912 гг. департамент земледелия командировал в Барабу (Барабинскую равнину) специалиста по рыболовству А. С. Скорикова со следующим заданием: «…выяснить порядок дальнейшей эксплуатации в рыболовном отношении в озерах Чаны, Тандово, Яркуль, Сартлан, Убинское». А. С. Скориков произвел первое специальное рыбопромысловое исследование Барабинских озер.

Третий этап изучения озер Новосибирской области и юга Западной Сибири соответствует периоду времени с начала ХХ века и до 60-х годов. В этот период изучение озер становится плановым, систематическим и комплексным, исходящим из нужд народного хозяйства региона.

В этот период Т. Г. Поповой впервые проведено изучение зарастания озёрных водоемов (высказываются мысли о зональности зарастания водоемов).

Следующий этап, начавшийся в 60–80-х гг. ХХ в. , является важнейшей вехой в изучении озер нашей области. Отличительная черта четвертого этапа – рассмотрение озер как геосистем.

На современном этапе исследовании (80-е годы ХХ века – начало XXI века) осуществляется комплексно – геоэкологическая оценка состояния озерных систем области в корреляции с изменениями всех природных комплексов региона.

Как показывают результаты современных исследований Новосибирская область является одним из наиболее заозерных регионов как в России, так и на юге Западной Сибири. Данные о Новочерновское озере нигде не упоминаются.

Геолог: образовалось озеро очень давно. Несколько сотен миллионов лет назад. По данным профессора Поползина А. Г. большинство озер юга Западной Сибири образовались в следствии суффозионно-просадочных процессов. Они получили наиболее широкое распространение, встречаются почти в каждом районе Новосибирской области. Образование таких котловин происходит вследствие вымывания подземными водами легкорастворимых частиц солей, цементирующих грунты, с последующим проседанием вышележащих толщ и образованием на поверхности западин, воронок, блюдец. Озёра отличаются небольшой площадью, имеют в плане овально-округлую форму и малые глубины до 1,5–2 м.

Вторая причина образования малых озер - остаточно-реликтовые озёра древнеозёрных равнин. К ним относят – Чаны, Убинское, Сартлан – крупнейшие озёра области, а также многочисленные малые водоемы различной формы в пределах их бассейнов. Расположенные в котловинах тектонического происхождения, они, во влажные эпохи четвертичного периода (4300 л. н. и 2800–1800 л. н.) представляли собой крупные единые водоемы. В последующие регрессивные фазы произошло усыхание пра-озера и их распад на многочисленные мелководные (0,3-1,2 м) водоемы, различающиеся размерами и формой.

По нашему мнению, сюда относится и озеро Новочёрновское, так как находится в непосредственной близости от озера Чаны (1500 м). Мы изучили берега озера, рельеф и характер залегания горных пород вокруг озера, взяли образцы этих пород.

Табл. 1. Результаты морфометрических исследований

| Форма озера | Округлая |

| Максимальная глубина(м) | 1,80 |

| Средняя глубина (м) | 1,20 |

| Максимальная ширина (м) | 401 м |

| Максимальная длина (м) | 2703 м |

| Площадь зеркала(кв м) | 1043903м кв |

Геоморфолог: Ширину и длину озера измеряли зимой, когда замерзло озеро. Глубину измеряли в различных местах, когда катались на плоте. Вода озера чистая, без запаха, прозрачная, даже в некоторых местах заметно дно. Озеро непроточное и пресное.

По данным замеров построили батиметрическую карту:

Рис.1.Батиметрическая карта озера Новочёрновское

Масштаб: в 1 см – 200 м

Температуру воды на поверхности определяли водным термометром. Держали его около 3 минут. Также измеряли температуры воды и воздуха в различные дни. Изменение температуры воздуха влечет собой изменение температуры воды в тот же день, но амплитуда изменения температуры воздуха больше, чем амплитуда изменения температуры воды.

Ботаник и зоолог: Озеро Новочёрновское представляет собой водоем с богатой и разнообразной флорой и фауной. Природа озера прекрасна в любое время года. В самом озере растут камыши и водоросли разных видов, обитают редкие ценные пушные зверьки ондатры, а также дикие лебеди, утки, гагары. Увеличилось количество водоплавающих птиц: чаек и чирков. Весной и осенью озеро является местом отдыха для перелетных птиц. Из земноводных обитают озерные и прудовые лягушки; из типа моллюски – сплюснутая катушка (улитки); из насекомых – стрекозы, ручейники, навозник обыкновенный, черные жужелицы, оса, кузнечики.

Но в связи с климатическими изменениями изменился и видовой состав обитателей озера. Холодная и бесснежная зима 2001-2002 года, когда температура опускалась до -53 градусов, привела к тому, что озеро почти промерзло. От недостатка кислорода все рыбы умерли. Весной 2002года берег озера был буквально усеян погибшей рыбой.

Аномально высокие температуры лета 2010 года иссушили не только леса и поля, но и озера. Жара, засуха, полное отсутствие дождей привело к тому, что озеро почти высохло уровень воды понизилась до 1 м.

Нынешняя многоснежная зима дала нам надежду, что озеро Новочёрновское весной наполнилось водой и восстановило свой видовой состав. В ходе исследования мы много интересного и полезного узнали об озеро Новочёрновском.

Экологи: В момент экскурсии мы видели, что на берегу много стекла, банок, разного мусора. Часть этого мусора выбрасывается волнами весной после таяния снега. Во время экскурсии мы обратили внимание, что вода в озере у берегов очень мутная, так как весной и во время дождей от города в сторону озера стекает много грязи. Мы предлагаем следующие меры по изменению состояния озера:

Нужно прекратить сваливать мусор на берегу озера.

Очистить берега и заросшие участки озера от мусора и зарослей камыша.

Нужно создать «Экологический патруль» и создать ограждение.

После очистки озера использовать берег и прилегающую территорию в целях привлечения туристов

Учитель: те меры, которые вы предлагаете, помогут озеру, но без помощи администрации оздоровить и очистить озеро вряд ли удастся. Нужно принять на уровне районной администрации законы, направленные на охрану и очистку озера.

Итог урока-конференции и выставление оценок.

Отчёт о работе над учебным проектом

"ПРИВЛЕЧЕНИЕ ТУРИСТОВ"

Авторы проекта: Алексеева А, Батракова А, Величко Я, Лапаева А, Колотова Л, Мамека И, Ефремова В, Вострикова Л.

Руководитель проекта: учитель географии Сухинина Наталья Михайловна

Тип проекта: практико-ориентированный, групповой, краткосрочный, внутришкольный

Проблема проекта: В современном мире всё больше и больше появляется замечательных мест, где можно отдохнуть во время каникул со своими друзьями и родителями. Самые знаменитые туристические места в России: Крым, Алтай, Санкт-Петербург, Москва, Байкал…Ежегодно эти места принимают сотни и тысячи туристов не только из России, но и со всего мира. А чем хуже Барабинск? Умеренный климат, живописная местность, множество водоёмов, есть достопримечательности, экологически чистый воздух. Сам город является крупной железнодорожной станцией, который принимает и отправляет сотни пассажиров в разные направления России…Возможно и у нас найдётся местечко для туристов, которые ежегодно проезжают мимо. Так появилась идея проекта.

Идея проекта: определить наиболее перспективное место для привлечения туристов в Барабинске.

Цели проекта: разработать план и вариант размещения на территории Барабинска туристического комплекса.

Задачи проекта:

Собрать информацию об окрестностях Барабинска.

Выбрать наиболее перспективное место для привлечения туристов в окрестностях Барабинска.

Разработать план размещения на территории Барабинска туристического комплекса.

Оформить результаты и выступить с отчётом по проекту

Продолжительность проекта: I полугодие 2014-2015 учебного года

Проектный продукт: план-схема туристического комплекса.

Этапы работы над проектом:

Мы начали свою работу с того, что выбрали тему для исследования. После выбора темы мы уточнили название проекта, определили проблемы, цели и задачи предстоящей работы, выделили вопросы, рассмотрение которых позволило бы достаточно полно раскрыть исследуемую проблему. Совместно с руководителем составили план работы, распределив обязанности, приступили к его реализации.

Прежде всего, мы изучили необходимую литературу и карты окрестностей Барабинска. Определились с выбором места для возможного размещения будущего туристического комплекса. Этим местом оказалось Новочёрновское озеро. Мы руководствовались следующими факторами:

Это водный объект, который заброшен отдыхающими и туристами,

Вокруг озера достаточно места для строительства,

Рядом находится стадион «Локомотив» - излюбленное место спортсменов

Очень близко проходит главная автомобильная дорога, въезд в город от трассы федерального значения «Байкал».

Таким образом, географическое положение будущего туристического комплекса мы оцениваем, как благоприятное.

Следующим этапом было распределение обязанностей. Разделились на несколько групп.

Первая группа занималась выбором названия для туристического комплекса.

Вторая группа составляла перечень объектов, которые могут размещаться на территории туристического комплекса, а так же как они будут называться.

И наконец третья группа разрабатывала план размещения предложенных объектов.

Что же получилось в результате? Название туристического комплекса - «БТК Усадьба Барабушка» было выбрано не случайно, а связано с историей Барабинска. Известно, что Барабой на языке тюркском птицу – сойку величали. Птица эта была священной для древнего людского рода, который ещё за долго до татар в лесостепье между Обью и Иртышом проживал. Так или иначе, только прозвище «Бараба» прилипчивым оказалось. Через все народы прошло, которые в тех местах проживали, и уцелело до сих пор. Оттого на карте физической низменность называется Барабинской. На карте административной город есть – Барабинск. Раньше на его месте деревенька стояла – Барабушка.

В перечень туристического комплекса входят следующие объекты:

Детский оздоровительно - развлекательный комплекс «Сказка»,

Спортивно-оздоровительный комплекс «Движение-жизнь»,

Спа-комплекс «Рай на Земле»,

Кафе- бар «БАР-БОС»,

Сувенирная «Дары Барабы»,

Краеведческий музей «У истоков истории»,

Аптека «Сибирский травник»,

Администраторская,

10 деревянных двухместных домиков,

4 деревянных VIP-домика.

Расположение этих объектов можно посмотреть на плане.

Заключение:

В результате работы над проектом мы получили ожидаемый продукт. План схема проекта «БТК Усадьба Барабушка». Участники проекта получил новые знания, научился самостоятельно работать. Проблема состоит в том, будет ли закончен проект. Заинтересуется ли администрация Барабинска идеями учеников 3 школы?..

Только время сможет показать, действительно ли участники проекта научились выстраивать свою образовательную траекторию, сами определять круг преподавателей, представлять, как будут контролировать свою деятельность, ставить перед собой задачи, само организоваться, работать по индивидуальному плану. А сейчас у нас впереди работа над новыми проектами.