СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Перечень вопросов для подготовки к экзаменам с ответами

Самые распространённые вопросы и ответы на них, основные понятия и теории.

Просмотр содержимого документа

«Перечень вопросов для подготовки к экзаменам с ответами»

1.Предмет аналитической химии, её цели и задачи. Значение аналитической химии в развитии других наук и народном хозяйстве.

Это наука об определении хим. состава в-в и, в нек-рой степени, хим. строения соединений. Аналитическая химия развивает общие теоретич. основы хим. анализа, разрабатывает методы определения компонентов изучаемого образца, решает задачи анализа конкретных объектов.

Осн. цель аналитической химии - обеспечить в зависимости от поставленной задачи точность, высокую чувствительность, экспрессность и (или) избирательность анализа. Разрабатываются методы, позволяющие анализировать микрообъекты (см. Микрохимический анализ), проводить локальный анализ (в точке, на пов-сти и т.д.), анализ без разрушения образца (см. Неразрушающий анализ), на расстоянии от него (дистанционный анализ), непрерывный анализ (напр., в потоке), а также устанавливать, в виде какого хим. соед. и в составе какой фазы существует в образце определяемый компонент (фазовый анализ). Важные тенденции развития аналитической химии-автоматизация анализов, особенно при контроле технол. процессов (см. Автоматизированный анализ), и математизация, в частности широкое использование ЭВМ.

В аналитической химии различают методы разделения, определения (обнаружения) и гибридные, сочетающие методы первых двух групп. Методы определения подразделяют на химические методы анализа (гравиметрич. анализ, титриметрия), физико-химические методы анализа (напр., электрохим., фотометрич., кинетич.), физические методы анализа (спектральные, ядерно-физ. и др.) и биологические методы анализа. Иногда методы определения делят на химические, основанные на хим. р-циях, физические, базирующиеся на физ. явлениях, и биологические, использующие отклик организмов на изменения в окружающей среде.

Практически все методы определения основаны на зависимости к.-л. доступных измерению свойств в-в от их состава. Поэтому важное направление аналитической химии - отыскание и изучение таких зависимостей с целью использования их для решения аналит. задач. При этом почти всегда необходимо найти ур-ние связи между св-вом и составом, разработать способы регистрации св-ва (аналит. сигнала), устранить помехи со стороны др. компонентов, исключить мешающее влияние разл. факторов (напр., флуктуации т-ры). Величину аналит. сигнала переводят в единицы, характеризующие кол-во или концентрацию компонентов. Измеряемыми свойствами могут быть, например, масса, объем, светопоглощение.

Предмет исследования. Важную роль играет развитие теории отбора проб анализируемых материалов; обычно вопросы пробоотбора решаются совместно со специалистами по изучаемым в-вам (напр., с геологами, металловедами). Аналитическая химия разрабатывает способы разложения проб - растворение, сплавление, спекание и т.д., к-рые должны обеспечивать полное "вскрытие" образца и не допускать потерь определяемых компонентов и загрязнений извне. В задачи аналитической химии входит развитие техники таких общих операций анализа, как измерение объемов, фильтрование, прокаливание.

Одна из задач аналитической химии-определение направлений развития аналит. приборостроения, создание новых схем и конструкций приборов (что чаще всего служит завершающей стадией разработки метода анализа), а также синтез новых аналит. реактивов.

Для количеств. анализа очень важны метрологич. характеристики методов и приборов. В связи с этим аналитическая химия изучает проблемы градуировки, изготовления и использования образцов сравнения (в т.ч. стандартных образцов) и др. ср-в обеспечения правильности анализа. Существ. место занимает обработка результатов анализа, в т. ч. с использованием ЭВМ. Для оптимизации условий анализа используют теорию информации, мат. теорию полезности, теорию распознавания образов и др. разделы математики. ЭВМ применяются не только для обработки результатов, но и для управления приборами, учета помех, градуировки, планирования эксперимента; существуют аналит. задачи, решаемые только с помощью ЭВМ, напр. идентификации молекул орг. соединений с использованием теории искусств. интеллекта (см. Автоматизированный анализ).

Практическое значение. Хим. анализ обеспечивает контроль мн. технол. процессов и кач-ва продукции во мн. отраслях пром-сти, играет огромную роль при поиске и разведке полезных ископаемых в горнодобывающей пром-сти (см. Геохимические методы поисков полезных ископаемых). С помощью хим. анализа контролируется чистота окружающей среды (воды и воздуха). Достижения аналитической химии используют в разл. отраслях науки и техники: атомной энергетике, электронике, океанологии, биологии, медицине, криминалистике, археологии, космич. исследованиях.

Велико народнохозяйств. значение хим. анализа. Так, точное определение легирующих добавок в металлургии позволяет экономить ценные металлы. Переход на непрерывный автоматич. анализ в мед. и агрохим. лабораториях дает возможность резко увеличить скорость анализов (крови, мочи, вытяжек из почв и т.д.) и уменьшить численность сотрудников лабораторий.

2.Место аналитической химии в системе наук. Качественный и количественный анализ. Химические, физико-химические и физические методы анализа. Разница между понятиями «метод анализа» и «методика анализа».

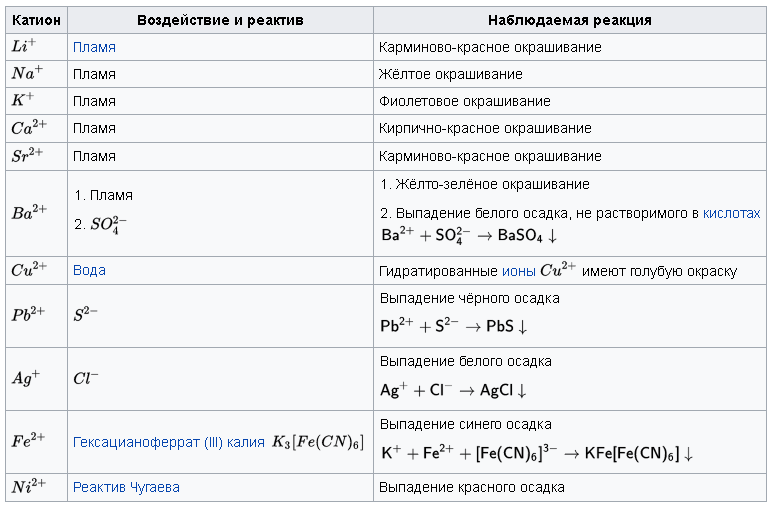

Качественный анализ — совокупность химических, физико-химических и физических методов, применяемых для обнаружения элементов, радикалов и соединений, входящих в состав анализируемого вещества или смеси веществ. В качественном анализе используют легко выполнимые, характерные химические реакции, при которых наблюдается появление или исчезновение окрашивания, выделение или растворение осадка, образование газа и др. Реакции должны быть как можно более селективны и высокочувствительны. Качественный анализ в водных растворах основан на ионных реакциях и позволяет обнаружить катионы или анионы. Основоположником качественного анализа считается Р. Бойль, который ввёл это представление о химических элементах как о неразлагаемых основных частях сложных веществ и систематизировал все известные в его время качественные реакции.

Количественный анализ бывает - гравиметрический ( весовой) - титриметрический (объемный)Гравиметрический. Количественный анализ позволяет установить элементный и молекулярный состав исследуемого объекта или содержание отдельных его компонентов.В зависимости от объекта исследования различают неорганический и органический анализ. В свою очередь их разделяют на элементный анализ, задача которого — установить, в каком количестве содержатся элементы (ионы) в анализируемом объекте, на молекулярный и функциональный анализы, дающие ответ о количественном содер жании радикалов, соединений, а также функциональных групп атомов в анализируемом объекте.

жании радикалов, соединений, а также функциональных групп атомов в анализируемом объекте.

Качественные химические методы анализа (см. качественный анализ) включают использование реакций обнаружения, характерных для неорганических ионов в растворах и для функциональных групп органических соединений. Эти реакции обычно сопровождаются изменением окраски раствора, образованием осадков или выделением газообразных продуктов. В зависимости от количества анализируемого вещества различают макроанализ (1-0,1 г), полумикроанализ (0,1-0,01 г), микроанализ (0,01-0,001 г) и ультрамикрохимический (0,0001 г) анализ (см. микрохимический анализ). К количественным химическим методам анализа (см. количественный анализ) обычно относят "классические" методы: гравиметрию (см. гравиметрический анализ), титриметрию (см. титриметрический анализ) с визуальной индикацией конечной точки титрования, седиментационный анализ и газоволюмометрию. Газоволюмометрия (газовый объёмный анализ) основана на избирательной абсорбции составных частей газовой смеси в сосудах, заполненных тем или иным поглотителем, с последующим измерением уменьшения объёма газа с помощью бюретки. Так, диоксид углерода поглощают раствором гидроксида калия, кислород — раствором пирогаллола, монооксид углерода — аммиачным раствором хлорида меди. Газоволюмометрия относится к экспрессным методам анализа. Она широко используется для определения карбонатов в горных пород и минералах.Химические методы анализа широко используют для анализа руд, горных пород, минералов и других материалов при определении в них компонентов с содержанием от десятых долей до нескольких десятков процента. Химические методы анализа характеризуются высокой точностью (погрешность анализа обычно составляет десятые доли процента). Однако эти методы постепенно вытесняются более экспрессными физико-химическими и физическими (см. Физические методы анализа) методами анализа.

Физико-химический анализ — комплекс методов анализа физико-химических систем путём построения и геометрического анализа диаграмм состояния и диаграмм состав-свойство. Этот метод позволяет обнаружить существование соединений (например, медистого золота CuAu), существование которых невозможно подтвердить другими методами анализа. Первоначально исследования в области физико-химического анализа были сосредоточены на изучении зависимостей температур фазовых переходов от состава. Однако на рубеже XIX—XX веков Н. С. Курнаков показал, что любое физическое свойство системы является функцией состава, а для изучения фазового состояния можно использовать электропроводность, вязкость, поверхностное натяжение, теплоёмкость, коэффициент рефракции, упругость и другие физические свойства[1].В основе теории физико-химического анализа лежат сформулированные Н. С. Курнаковым принципы соответствия и непрерывности. Принцип непрерывности утверждает, что если в системе не образуются новые фазы или не исчезают существующие, то при непрерывном изменении параметров системы свойства отдельных фаз и свойства системы в целом изменяются непрерывно. Принцип соответствия утверждает, что каждому комплексу фаз соответствует определённый геометрический образ на диаграмме состав-свойство.

3. Аналитический сигнал. Требования к методам анализа: правильность, воспроизводимость, селективность, экспрессность.

Аналитический сигнал – это среднее значение результатов измерения физической величины в заключительной стадии анализа, функционально связанное с содержанием (концентрацией) определенного компонента. Сам факт появления ожидаемого аналитического сигнала (например, осадка определенного цвета) является качественной характеристикой. На рисунке 1 приведены некоторые примеры аналитического сигнала:

Аналитический сигнал складывается, как правило, из полезного аналитического сигнала, являющегося функцией концентрации определяемого компонента и аналитического сигнала фона, обусловленного наличием побочных компонентов, входящих в состав исследуемого объекта, или примесей в реактивах, а также «шумами», возникающими при работе аналитических приборов. Обычно сигнал фона учитывают посредством проведения контрольного опыта.

Чувствительность метода определяется тем минимальным количеством вещества, которое можно определять или обнаруживать данным методом.

Избирательность (селективность) метода. Определяющими при выборе методов анализа являются химические свойства образца. При этом принимаются во внимание химические свойства основы образца (матрицы анализируемого объекта), качественный химический состав образца, химические свойства определяемого компонента и сопутствующих примесей. Зная химические свойства образца, выбирают наиболее избирательный метод анализа, т.е. метод, с помощью которого в данных условиях можно определить нужные компоненты без помех со стороны других присутствующих компонентов. Метод называют специфичным, если он позволяет обнаруживать или определять один компонент в сложной смеси.

Точность анализа – собирательная характеристика метода, включающая его правильность и воспроизводимость. Точность часто характеризуют относительной погрешностью (ошибкой) измерений. Требования к точности анализа определяются целью и задачами анализа, природой объекта. Достаточно точны гравиметрический и титриметрические методы, относительная погрешность которых составляет соответственно 0,05 ÷ 0,2 % и 0,1 ÷ 0,5 %. Из физико-химических наиболее точен кулонометрический, позволяющий проводить определение компонентов с относительной погрешностью 10-3 ÷ 10-2 %.

Экспрессность метода. Требование к экспрессности (быстроте проведения анализа) часто выдвигается как одно из основных при выборе метода анализа. Существуют методы, позволяющие очень быстро проводить анализ. Так, методы атомно-эмиссионной спектроскопии с применением квантометров дают возможность определять 15 – 20 элементов за несколько секунд. В методе ионометрии используют ион-селективные электроды, время отклика которых на содержание компонента составляет 30 – 60 секунд.

4. Титриметрический анализ. Общие сведения о титриметрическом анализе. Требования, предъявляемые к реакциям в титриметрическом анализе.

Титриметрический анализ основан на точном измерении количества реактива, израсходованного на реакцию с определяемым веществом. Для рассмотрения материала настоящего раздела потребуются следующие определения.

Титрованный, или стандартный, раствор – раствор, концентрация которого известна с высокой точностью.

Титрование – прибавление титрованного раствора к анализируемому для определения точно эквивалентного количества.

Титрующий раствор часто называют рабочим раствором или титрантом. Например, если кислота титруется щелочью, раствор щелочи называется титрантом.

Момент титрования, когда количество прибавленного титранта химически эквивалентно количеству титруемого вещества, называется точкой эквивалентности (стехиометричности).

В титриметрическом анализе может быть использована не любая химическая реакция. Реакции, применяемые в титриметрии, должны удовлетворять следующим основным требованиям:1)реакция должна протекать количественно, т.е. константа равновесия реакции должна быть достаточно велика;2) реакция должна протекать с большой скоростью;3) реакция не должна осложняться протеканием побочных процессов;4) должен существовать способ определения окончания реакции.Если реакция не удовлетворяет хотя бы одному из этих требований, она не может быть использована в титриметрическом анализе.

Техника проведения титриметрического анализа

Принцип метода станет более понятен после изложения техники его проведения. Итак, пусть Вам принесли раствор щелочи неизвестной концентрации, и Ваша задача – установить его точную концентрацию. Для этого Вам понадобится раствор регента, или титранта – вещества, которое вступает в химическую реакцию со щелочью, причем концентрация титранта должна быть точно известна. Очевидно, что для установления концентрации щелочи в качестве титранта используем раствор кислоты.

1. Отбираем с помощью пипетки точный объем анализируемого раствора – он называется аликвота. Как правило, объем аликвоты составляет 10-25 мл.

2 Переносим аликвоту в колбу для титрования, разбавляем водой и добавляем индикатор.

3.Заполняем бюретку раствором титранта и выполняем тирование – медленное, по каплям, добавление титранта к аликвоте исследуемого раствора.

4.Заканчиваем титрование в момент, когда индикатор изменит свою окраску. Этот момент называется конечной точкой титрования – к.т.т. К.т.т., как правило, совпадает с моментом, когда реакция между определяемым веществом и титрантом закончена, т.е. к аликвоте добавлено точно эквивалентное количество титранта – этот момент называется точкой эквивалентности, т.э. Таким образом т.э. и к.т.т. – это две характеристики одного и того же момента, одна – теоретическая, другая – экспериментальная, зависящая от выбранного индикатора. Поэтому надо правильно выбирать индикатор, с тем, чтобы к.т.т. как можно точнее совпадала с т.э.

5 Измеряют объем титранта, пошедшего на титрование, и вычисляют концентрацию исследуемого раствора.

При классификации по типу реакции, протекающей при титровании, обычно выделяют следующие методы титриметрического анализа.

1 Методы кислотно-основного титрования (ацидиметрия, алкалиметрия) основаны на процессах передачи протона, например,

H+ + OH- → H2O,

CH3COOH + OH- → CH3COO- + H2O.

2 В методах комплексообразования используют реакции образования координационных соединений, например,

Hg2+ + 2Cl- → HgCl2 (меркуриметрия),

Mg2+ + H2Y2- → MgY2- + 2H+ (комплексонометрия)

3 Методы осаждения основаны на реакциях образования малорастворимых соединений:

Ag+ + Cl- → AgCl (аргентометрия),

Hg22+ + 2Cl- → Hg2Cl2 (меркурометрия).

4 Методы окисления-восстановления объединяют многочисленную группу окислительно-восстановительных реакций, например,

MnO4-+5Fe2++8H+ → Mn2++5Fe3++4H2O (перманганатометрия),

2S2O32- + I2 → S4O62- + 2I- (иодометрия).

Характеристика каждого метода включает наиболее существенные его особенности: приготовление и свойства рабочих растворов, виды кривых титрования, погрешности определения, способы индикации точки эквивалентности и практическое применение.

Титриметрический анализ, метод количественного анализа, основанный на измерении объёма раствора с точно известной концентрацией реактива, требующегося для реакции с данным количеством определяемого вещества (см. также Объёмный анализ). В титриметрическом анализе используются реакции осаждения, кислотно-основные, окислительно-восстановительные, комплексообразования и др. Основные требования к применяемым в титриметрическом анализе реакциям — взаимодействие быстрое, в стехиометрических соотношениях, без побочных реакций, искажающих результаты анализа. В титриметрическом анализе существует несколько приёмов.

Прямое титрование состоит в том, что пробу анализируемого вещества титруют стандартным раствором, или титрантом, до точки эквивалентности — момента, когда количество стандартного раствора эквивалентно кол-ву определяемого вещества в соответствии с уравнением химическим для данной реакции. Конец титрования устанавливают визуально по изменению окраски вводимого индикатора либо инструментально (см. Электрохимические методы анализа). Чем более точно определена точка эквивалентности, тем меньше ошибка анализа. Расчёт ведут по формуле:

Р = 0,0001×N × v × Э,

где Р — вес (масса), Э —число грамм-эквивалентов определяемого вещества, N — нормальность, v — объём (в мл) стандартного раствора.

Титрование обратное, или по остатку, применяют, когда определяемое вещество не реагирует со стандартным раствором или реагирует недостаточно быстро. В этом случае к пробе анализируемого вещества прибавляют заведомый избыток стандартного раствора и остаток его после реакции с определяемым веществом титруют др. стандартным раствором.

Титрование по замещению применяют, когда непосредственное определение данного вещества затруднительно (отсутствует подходящий титрант, нет необходимого индикатора и т. д.). В этом случае анализируемое вещество посредством реакции с неопределённым избытком соответствующего реагента переводят в др. соединение, которое титруют стандартным раствором, как это было описано выше. Например, этим методом определяют количество бихромата калия в растворе.

В титриметрическом анализе наряду с водой применяют органические растворители: углеводороды, их галогенопроизводные, спирты, кетоны, кислоты, амины, амиды, нитрилы, что позволяет расширить круг определяемых соединений, поскольку титриметрический анализ можно проводить на основе тех реакций, которые в воде не идут или не дают резких конечных точек титрования, например слабые кислоты (основания) или смеси близких по силе кислот (оснований). Точность определений в неводных растворах обычно выше, так как вследствие небольшого поверхностного натяжения величина капель органических жидкостей меньше, чем водных растворов.

К реакциям, используемым при титриметрическом анализе , предъявляются следующие требования: вещества должны реагировать в строго количественных (стехиометрических) отношениях без побочных реакций, реакции должны протекать быстро и практически до конца; для установления точки эквивалентности необходимо применять достаточно надежные способы, влияние посторонних веществ на ход реакции должно быть исключено. Кроме того, желательно, чтобы при титриметрическом анализе реакции протекали при комнатной температуре.

5. Титриметрический анализ. Точка эквивалентности и конечная точка титрования. Методы обнаружения конечной точки титрования. Источники ошибок в титриметрическом анализе.

Титриметрический анализ (синоним объемный анализ) — метод количественного анализа, основанный на измерении объема или массы реагента, требующегося для реакции с исследуемым веществом, раздел аналитической химии. Титриметрический анализ широко применяется в биохимических, клинических, санитарно-гигиенических и других лабораториях в экспериментальных исследованиях и для клинических анализов. Например, при установлении кислотно-щелочного равновесия, определении кислотности желудочного сока, кислотности и щелочности мочи и др. Титриметрический анализ служит также одним из основных методов химического анализа в контрольно-аналитических аптечных лабораториях.

Количество исследуемого вещества при титриметрическом анализе определяют путем титрования: к точно отмеренному объему раствора исследуемого вещества постепенно приливают раствор другого вещества известной концентрации до тех пор, пока его количество не станет химически эквивалентным количеству исследуемого вещества. Состояние эквивалентности называется точкой эквивалентности титрования. Применяемый для титрования раствор реактива известной концентрации называют титрованным раствором (стандартным раствором, титрантом): точная концентрация титрованного раствора может быть выражена титром (г/мл), нормальностью (экв/л) и др.

К реакциям, используемым при титриметрическом анализе , предъявляются следующие требования: вещества должны реагировать в строго количественных (стехиометрических) отношениях без побочных реакций, реакции должны протекать быстро и практически до конца; для установления точки эквивалентности необходимо применять достаточно надежные способы, влияние посторонних веществ на ход реакции должно быть исключено. Кроме того, желательно, чтобы при титриметрическом анализе реакции протекали при комнатной температуре.

Точку эквивалентности в титриметрическом анализе определяют по изменению окраски титруемого раствора или индикатора, вводимого в начале или в процессе титрования, изменению электропроводности раствора, изменению потенциала электрода, погруженного в титруемый раствор, изменению величины тока, оптической плотности и др.

Одним из широко применяемых способов фиксации точки эквивалентности является индикаторный метод. Индикаторы — вещества, которые дают возможность установить конечную точку титрования (момент резкого изменения окраски титруемого раствора). Наиболее часто индикатор добавляют ко всему титруемому раствору (внутренний индикатор). При работе с внешними индикаторами периодически берут каплю титруемого раствора и смешивают с каплей раствора индикатора или помещают на индикаторную бумагу (что приводит к потерям анализируемого вещества).

Процесс титрования изображают графически в виде кривых титрования, которые позволяют наглядно представить весь ход титрования и выбрать индикатор, наиболее пригодный для получения точных результатов, т.к. кривую титрования можно сопоставить с интервалом изменения окраски индикатора.

Ошибки в титриметрическом анализе могут быть методическими и специфическими, обусловленными особенностями данной реакции. Методические ошибки связаны с особенностями метода титрования и зависят от погрешностей измерительных приборов, калибровки мерной посуды, пипеток, бюреток, неполного отекания жидкостей по стенкам мерной посуды.

Специфические ошибки обусловлены особенностями данной реакции и зависят от константы равновесия реакции и от точности обнаружения точки эквивалентности.

Методы титриметрического анализа в зависимости от реакций, лежащих в их основе, подразделяются на следующие основные группы.

Методы нейтрализации, или кислотно-основного титрования, основаны на реакциях нейтрализации, т. е. на взаимодействии кислот и оснований. Эти методы включают ацидометрию (количественное определение оснований с помощью титрованных растворов кислот), алкалиметрию (определение кислот с помощью титрованных растворов оснований), галометрию (количественное определение солей с помощью оснований или кислот, если они реагируют с солями в стехиометрических соотношениях

Методы осаждения основаны на титровании веществ, образующих в определенной среде нерастворимые соединения, например соли бария, серебра, свинца, цинка, кадмия, ртути (II), меди (III) и др. К этим методам относят аргентометрию (титрование раствором нитрата серебра), меркурометрию (титрование раствором нитрата закисной ртути) и др.

Методы комплексообразования, или комплексометрия (меркуриметрия, фторометрия и др.), основаны на применении реакций, при которых образуются комплексные соединения, например Ag+ + 2CN- Û Ag (CN)2]. Методы комплексообразования тесно связаны с методами осаждения, т.к. многие реакции осаждения сопровождаются комплексообразованием, а образование комплексов — выпадением в осадок малорастворимых соединений.

Методы окисления — восстановления, или оксидиметрия, включают перманганатометрию, хроматометрию (бихроматометрию), йодометрию, броматометрию, цериметрию, ванадометрию и др.

6. Титрование. Первичные стандартные вещества, требования, предъявляемые к ним. Фиксаналы. Вторичные стандарты.

Титрование (титриметрия) — метод количественного анализа, основанный на измерении объема раствора реактива с точно известной концентрацией, прореагировавшего с определенным объемом раствора анализируемого вещества.

Требования к реакции в титриметрии:

1) Вещества, которые вступают в реакцию, должны реагировать в строго определенных количественных соотношениях (количественно).

2) Реакция между определяемым веществом и стандартным раствором титранта должна проходить быстро и практически до конца.

3) Посторонние вещества, которые присутствуют в исследуемой пробе и перешли вместе с определяемым веществом в раствор, не должны мешать титрованию определяемого вещества (специфичность).

4) Т.е. должна фиксироваться тем или иным способом четко и точно.

5) Реакции должны проходить по мере возможности при комнатной t

6) Титрование не должно сопровождаться побочными реакциями, которые искажают результаты анализа.

Первичные стандартные растворы готовят из фиксаналу или по точной навеской.

Фиксаналы (стандарт-титры) - это приготовлены и запаяны в стеклянные ампулы точно взвешенные массы твердых или точно отмеренные объемы жидких веществ, необходимые для приготовления исключительно 1 л раствора определенной концентрации (например, 0,1 н.). Чтобы приготовить раствор из фиксаналу, ампулу тщательно моют и вытирают. В мерную колбу на 1 л вставляют лейку с вложенным в нее бойко таким образом, чтобы длинный конец его вошел в трубку воронки, а краткий (острый) был направлен вверх. Дно вымытой ампулы пробивают острым концом драка в воронке. Вторым бойко пробивают верхнее дно ампулы и сильной струей воды вымывают содержимое ампулы в колбу. Затем полученный раствор тщательно перемешивают и доводят его дистиллированной водой до отметки 1 л.

Не все вещества могут использоваться для приготовления первичных стандартных растворов, а только такие, которые отвечают определенным условиям. Требования к веществ для первичных стандартных растворов

1. Вещества, из которых готовят первичные стандартные растворы, должны иметь состав, который точно соответствует химической формуле.

2. Вещества должны иметь высокую степень очистки (ч.д.а. - чистый для анализа).

3. Вещества должны быть устойчивы при хранении (не разлагаться, не испаряться, не поглощать влагу и газы и т.д.).

4. Желательно, чтобы вещества имели достаточно высокую эквивалентную массу для предотвращения значительной погрешности при взвешивании.

Вторичные стандартные растворы готовят из веществ, которые не соответствуют вышеперечисленным требованиям (например, летучие, гигроскопичны, поглощают газы и т.д.). При приготовлении таких растворов нет нужды брать точную навеску вещества, потому что, при всей тщательности, не можно получить раствор с точной концентрацией. Итак навеску необходимого вещества взвешивают быстро и примерно на технохимических весах, растворяют ее и раствор разбавляют до определенного объема дистиллированной водой. Точную концентрацию вторичного стандартного раствора устанавливают титрованием этого раствора первичным стандартным раствором (или наоборот) до изменения окраски соответствующего индикатора. Процесс определения точной концентрации вторичного стандартного раствора по первичным стандартным раствором называется стандартизацией раствора.

7. Теории кислот и оснований: теория Бренстеда – Лоури. Понятие кислоты, основания, амфолита, сопряжённой кислотно-основной пары с позиций теории Бренстеда – Лоури.

Теории кислот и оснований — совокупность фундаментальных физико-химических представлений, описывающих природу и свойства кислот и оснований. Все они вводят определения кислот и оснований — двух классов веществ, реагирующих между собой. Задача теории — предсказание продуктов реакции между кислотой и основанием и возможности её протекания, для чего используются количественные характеристики силы кислоты и основания. Различия между теориями лежат в определениях кислот и оснований, характеристики их силы и, как следствие — в правилах предсказания продуктов реакции между ними. Все они имеют свою область применимости, каковые области частично пересекаются.

Кислотно-основные взаимодействия чрезвычайно распространены в природе и находят широкое применение в научной и производственной практике. Теоретические представления о кислотах и основаниях имеют важное значение в формировании всех концептуальных систем химии и оказывают разностороннее влияние на развитие многих теоретических концепций во всех основных химических дисциплинах.

На основе современной теории кислот и оснований разработаны такие разделы химических наук, как химия водных и неводных растворов электролитов, рН-метрия в неводных средах, гомо- и гетерогенный кислотно-основный катализ, теория функций кислотности и многие другие.

Протолитическая (протонная) теория кислот и оснований была предложена в 1923 году независимо друг от друга датским учёным Й. Брёнстедом и английским учёным Т. Лаури. В ней понятие о кислотах и основаниях было объединено в единое целое, проявляющееся в кислотно-основном взаимодействии (А — кислота, В — основание):

Согласно этой теории кислотами являются молекулы или ионы, способные быть в данной реакции донорами протонов, а основаниями являются молекулы или ионы, присоединяющие протоны (акцепторы). Кислоты и основания получили общее название протолитов.

Сущностью кислотно-основного взаимодействия является передача протона от кислоты к основанию. При этом кислота, передав протон основанию, сама становится основанием, так как может снова присоединять протон, а основание, образуя протонированную частицу, становится кислотой. Таким образом, в любом кислотно-основном взаимодействии участвуют две пары кислот и оснований, названные Бренстедом сопряженными:

Одно и то же вещество в зависимости от условий взаимодействия может быть как кислотой, так и основанием (амфотерность). Например, вода при взаимодействии с сильными кислотами выступает в роли основания:

а реагируя с аммиаком, в роли кислоты:

По Бренстеду-Лоури, кислоты представляют собой вещества, способные отдавать протон, а основания - вещества, присоединяющие протон. Такой подход известен как бренстедовская кислотность и основность органических соединений или протонная теория кислот и оснований (протолитическая теория): кислота протон + основание.

Процесс отрыва протона и его присоединение другим партнером по взаимодействию проиллюстрируем простейшим примером. Рассмотрим химизм процесса растворения серной кислоты в воде. Серная кислота отдает протон основанию, роль которого выполняет вода, при этом образуются новая кислота (ион гидроксония H3О+) и новое основание (бисульфат-анион ). Последние еще называются соответственно сопряженной кислотой и сопряженным основанием. С переходом протона взаимодействующие соединения поменялись ролями - серная кислота превратилась в сопряженное основание , а вода (основание) - в сопряженную кислоту H3O+ :

При смешении серной и уксусной кислот последняя играет роль основания. Образующаяся протонированная уксусная кислота и бисульфат-анион соответственно являются сопряженными кислотой и основанием:

то есть, по Бренстеду-Лоури, кислотно-основное взаимодействие рассматривается как процесс передачи протона. Приведенные примеры показывают, что не может быть абсолютного деления веществ на кислоты и основания. Такое деление носит относительный характер. Вещества, потенциально способные быть кислотами, становятся таковыми только в присутствии основания, и наоборот.

Несмотря на относительный характер, деление веществ на кислоты и основания существует, и в основу такого деления положены кислотно-основные взаимодействия в воде. То есть вода принята за своеобразный стандарт для оценки кислотно-основных свойств веществ - стандарт нейтральной среды. Если в аналогичных условиях рассматриваемое вещество способно отдавать водород в виде протона легче, чем вода, то его следует отнести к группе кислот. Если вещество по способности присоединять (связывать) протон превосходит воду - это основание (основность выше, чем у воды). Отнесение веществ к кислотам или основаниям не мешает рассматривать их кислотно-основные свойства во всем диапазоне кислотно-основных взаимодействий, то есть кислоту в роли основания и наоборот.

Почему все-таки воде досталась роль своеобразного стандарта в делении веществ на кислоты и основания? Вода - одно из самых распространенных на Земле соединений. Ее кислотно-основные свойства определяют естественный фон (атмосфера, почва, моря и океаны). Вода хорошо растворяет многие полярные и диссоциирующие на ионы вещества. По физическим характеристикам вода хорошо сольватирует как недиссоциированные молекулы, так и свободные ионы. Кроме того, молекулы воды способны к автопротолизу - передаче протона между молекулами одного и того же вещества:

Кислотность соединений количественно оценивается долей ионизированной формы вещества в растворе (воде) или константой равновесия (К ) реакции переноса протона от кислоты к воде как основанию. Так, для уксусной кислоты (вода взята в значительном избытке, и ее концентрация практически не меняется) константа кислотности Ка (где а - начальная буква от англ. acid - кислота) выводится из выражения

Чем больше Ка (соответственно чем выше доля ионизированной формы вещества), тем сильнее кислота. Для уксусной кислоты Ка равна 1,75 " 10- 5. Такими очень малыми величинами неудобно пользоваться, поэтому используют отрицательный логарифм - lg Ка = pКа . Для уксусной кислоты значение рКа = 4,75. Надо иметь в виду, что, чем меньше величина рКа , тем сильнее кислота.

При растворении в воде оснований В вода выполняет роль кислоты. В результате переноса протона от воды к основанию образуются сопряженная кислота HB+ и сопряженное основание OH- :

B + H2O HB+ + HO-.

Константа основности Кb (b - начальная буква от англ. basic - основной) основания В в воде определяется выражением

В рассмотренных примерах кислотно-основных взаимодействий образуются сопряженные кислотно-основные пары. Между силой кислоты и сопряженного с ней основания существует следующая зависимость: чем слабее кислота, тем больше сила сопряженного с ней основания, и наоборот. Так, вода как слабая кислота и слабое основание, теряя или присоединяя протон, превращается в сопряженное сильное основание (ОН-) или сопряженную сильную кислоту (Н3О+). Кислотно-основные равновесия смещены в направлении образования более слабой кислоты и более слабого основания. Поэтому в схеме автопротолиза воды равновесие практически полностью смещено в сторону неионизированной формы. Если расположить кислоты в порядке уменьшения их силы, то сила соответствующих (сопряженных) оснований будет изменяться в обратном порядке:

сила кислот: H2SO4 H3O+ H2O,

HCl

сила оснований:

Cl-

Основность соединений оценивают по величине рКа сопряженных с ними кислот. Чем больше величина рКа сопряженной кислоты, тем больше основность соединения. Для этих же целей можно воспользоваться известной зависимостью: произведение константы кислотности кислоты и константы основности сопряженного с ней основания в любом растворителе равно константе автопротолиза этого растворителя: рКа + рКb = рКавто , тогда рКb = рКавто - рКа . Подставляя известные значения рКНОН = 14, рКа уксусной кислоты равно 4,75, определяем рКb - основность сопряженного основания (ацетат-иона CH3COO-): 14 - 4,75 = 9,25. В табл. 1 приведены рКа для различных типов бренстедовских кислот.

Для удобства оценки кислотности растворов или смесей введено выражение рН (водородный показатель, рН = - lg [H+ ]). Для нейтральной среды (дистиллированная вода) значение рН равно 7. Увеличение значения рН с 7 до 14 характеризует увеличение основности среды. Область рН от 7 до 1 характерна для кислотной среды, и чем меньше значение рН, тем выше кислотность. Количественно кислотность и основность определяются методами аналитической химии. Значение рН можно определить экспресс-методами с помощью специальных индикаторов.

Согласно Бренстеду-Лоури, для того чтобы быть кислотой, соединение должно иметь водород. За редким исключением почти все органические соединения отвечают этому условию. Поэтому все они являются потенциальными бренстедовскими кислотами. А вот сила этих кислот определяется конкретной структурой соединений. Степень кислотности определяется главным образом характером атома, с которым связан водород. Элемент и связанный с ним атом водорода называют кислотным центром. Кислотность соединения будет определяться как характером связи в кислотном центре (элемент-водород) (статический фактор), так и способностью атома удерживать электронную пару после ухода иона водорода (динамический фактор). Способность удерживать электронную пару зависит от различных факторов, в том числе от электроотрицательности атомов и их размера. Таким образом, в периодах таблицы Менделеева кислотность возрастает с увеличением электроотрицательности.

Кислотность: H - CH3

H - SH

В группах кислотность возрастает с увеличением размеров атома.

Кислотность: H - F

H - OH

Проанализировав количественные характеристики (рКа) указанных кислот (табл. 1), убеждаемся в достоверности приведенных рядов. Рост электроотрицательности атома в кислотном центре или его поляризуемости (с увеличением размеров атома) способствует делокализализации отрицательного заряда, образующегося после отрыва водорода в виде протона, что приводит к повышению кислотности.

Наибольшую кислотность иодистоводородной кислоты в ряду галогеноводородных кислот можно связать с высокой поляризуемостью иодид-аниона по сравнению с другими галогенид-ионами, хотя электроотрицательность изменяется в обратном порядке. По природе кислотного центра большинство бренстедовских кислот может быть представлено четырьмя типами: ОН-кислоты (карбоновые кислоты, фенолы, спирты), SH-кислоты (тиолы), NH-кислоты (амины, амиды, имиды), CH-кислоты (углеводороды и их производные).

В соответствии с приведенной выше оценкой роли природы атома в кислотном центре можно было бы ожидать, что кислотность будет снижаться при переходе от SH- к OH-, NH- и CH-кислотам. Если примыкающие к кислотным центрам радикалы одинаковы или близки по природе (например, алкильные группы), то такая закономерность действительно соблюдается. Если с кислотными центрами связаны разные по природе заместители, то однозначную оценку кислотности соединений разных типов сделать трудно. Влияние примыкающего к кислотному центру радикала может стать более существенным, чем природа центрального атома в кислотном центре. Например, нитрометан (СН-кислота) по кислотности находится на уровне тиолов (SH-кислоты) и превосходит ряд ОН- и NH-кислот (см. табл. 1).

Относительную кислотность соединений, в том числе относящихся к кислотам различного типа, можно определить пользуясь известным правилом: более сильные кислоты вытесняют более слабые из их солей. Так, для определения относительной кислотности воды, аммиака и ацетилена (соответственно ОН-, NH- и CH- кислоты) можно использовать тот факт, что ацетилен разрушает амид натрия с образованием ацетиленида, а последний разлагается водой. Таким образом, ацетилен по кислотности находится между водой и аммиаком: H2O HC╞CH NH3 , что согласуется с данными табл. 1. Общим подходом к оценке тех или иных свойств органических веществ является бутлеровский тезис: структура определяет свойства. Структура предопределяет взаимное влияние атомов в молекулах, что в конечном итоге реализуется в конкретных свойствах.

Рассмотрим несколько примеров, как структура (природа радикала у кислотного центра) влияет на кислотность органических соединений. Известно, что в ряду ОН-кислот кислотные свойства убывают в следующем порядке: карбоновые кислоты фенолы спирты. В этом ряду радикалами у кислотных центров соответственно являются ацил с ярко выраженным акцепторным характером, арил, относящийся к акцепторным заместителям, но уступающий ацилам, и алкил, характеризующийся хотя и слабым, но электронодонорным эффектом. Указанные радикалы до разрыва связи О-Н будут различным образом влиять на ее поляризацию: чем выше акцепторность радикала, тем выше полярность связи (статический фактор). Однако более существенное влияние заместителей будет проявляться после разрыва О-Н-связи: чем выше степень делокализации заряда аниона, тем выше его устойчивость (динамический фактор). А чем стабильнее частица (в нашем случае кислородцентрированный анион), тем ниже энергетические барьеры на пути ее образования. В рассматриваемых примерах устойчивость анионов будет уменьшаться в следующем порядке: ацилат-анион феноксид-анион алкоксид-анион:

В первом случае делокализация заряда достигается за счет его распределения между двумя эквивалентными атомами кислорода. В феноксид-анионе делокализация заряда достигается за счет сопряжения электронных пар атома кислорода с p-системой ароматического ядра, в результате чего часть электронной плотности с атома кислорода переносится на ароматическое ядро (отрицательный заряд на атоме кислорода снижается). Высокая степень локализации заряда на атоме кислорода в алкоксид-анионе делает его наименее стабильным и соответственно наиболее трудно образующимся.

Легко понять, что введение в радикал у кислотного центра электроноакцепторных заместителей будет способствовать повышению кислотности всех типов кислот. Особенно резкое повышение кислотности СН-кислот наступает в случае, если введение такого заместителя придает соединению возможность существовать в нескольких таутомерных формах. Сравните кислотность двух СН-кислот: хлороформа и нитрометана (см. табл. 1). Из таблицы видно, что кислотность последнего почти на пять порядков выше. Столь значительная разница в кислотности двух указанных соединений обусловлена тем, что нитрометан может существовать в двух таутомерных формах с общим мезомерным анионом.

Аналогичный подход можно использовать для объяснения подвижности a-водородных атомов в карбонильных соединениях.

Кратко остановимся на влиянии электронных факторов на основность органических соединений. В качестве оснований могут выступать анионы или нейтральные молекулы, содержащие атомы с неподеленными электронными парами. В роли последних чаще всего выступают азот- и кислородсодержащие соединения. Сила оснований будет определяться концентрацией электронной плотности на основных центрах (центрах протонирования). Влияние электронных факторов на основность органических соединений будет прямо противоположным тому, что выше было рассмотрено для кислот: электронодонорные заместители у основных центров будут усиливать основность, акцепторные - ее понижать.

Кроме оснований, понимаемых в рамках широкой трактовки этого термина, существует более узкая трактовка - органические основания. Это органические соединения, используемые на практике в качестве акцепторов протонов. К ним относятся нейтральные основания (третичные амины, амидины) и анионные основания (алкоголяты и амиды щелочных металлов, металлоорганические соединения). В препаративных синтезах эту роль чаще всего выполняют третичные амины - триэтиламин, диметиланилин, пиридин. Используя рассмотренные выше подходы в оценке кислотно-основных свойств органических соединений, можно на качественном уровне дать характеристику любому органическому соединению.

8. Кислотно-основные равновесия в водных растворах, влияние природы растворителя на силу кислот и оснований. Вычисление рН в растворах сильных кислот и сильных оснований.

Всё очень просто: если pH от 0 до 3, то среда сильнокислотная, если от 3 до 6 - то слабокислая, если от 8 до 10 - слабощелочная, 11-14 - сильнощелочная.

9. Кислотно-основное титрование. Вычисление рН в различные моменты титрования. Кривые титрования сильных и слабых кислот и оснований.

Кислотно-основное титрование — титриметрические методы определения концентрации кислот или оснований, основанные на реакции нейтрализации.

Титрование раствором щелочи называется алкалиметрией, а титрование раствором кислоты — ацидиметрией. При количественном определении кислот (алкалиметрия) — рабочим раствором является раствор щелочи NaOH или КОН, при количественном определении щелочи (ацидиметрия) рабочим раствором является раствор сильной кислоты (обычно НСl или H2SO4).

1.2.1. Расчет рН растворов сильных кислот и оснований

В водном растворе сильной кислоты или сильного основания проходят одновременно два процесса: полная диссоциация кислоты (НА) или основания (ВОН) и частичная диссоциация воды:

ВОН ® В+ + OH–

НА ® Н+ +А–,

Н2О Н+ + ОН–.

Концентрация ионов водорода и гидроксила, полученная за счет диссоциации воды, как правило, значительно меньше концентрации этих ионов, образующихся в результате диссоциации кислоты или основания. Поэтому при расчетах можно пренебречь концентрацией водородных и гидроксильных ионов, которые дает вода.

В разбавленных растворах сильных кислот или щелочей концентрация ионов водорода или гидроксила практически равна значению молярной концентрации эквивалента вещества в растворе, т. е.

[H+] = C(fэкв.HA), [OH-] = C(fэкв.BOH). (1)

Показатели концентрации ионов водорода и гидроксила составляют:

pH = –lg C(fэкв.НА), (2)

pOH = –lg C(fэкв.ВОН), (3)

pH = 14 – pOH. (4)

В случае одноосновных сильных кислот и однокислотных оснований численные значения молярной концентрации и молярной концентрации эквивалента совпадают:

С(fэкв.НА) = С(НА).

1.2..2. Расчет рН слабых кислот и оснований

Кислота (НА) и основание (ВОН) диссоциируют по уравнениям:

НА Н+ + А-,

ВОН ОН- + В+, (5)

которым по закону действия масс соответствуют следующие выражения констант диссоциации:

. (6)

Концентрацию водородных и гидроксильных ионов в этих растворах вычисляют, пользуясь уравнениями (6). При этом пренебрегают теми ионами, которые дает вода, так как их количество относительно мало.

Рассмотрим водный раствор слабой кислоты с первоначальной концентрацией СHA. В этом растворе [Н+] = [A-] (см. уравнение 5), концентрация недиссоциированных молекул [HA] = CHA – [H+]. Подставив полученные выражения равновесных концентраций в уравнение константы диссоциации кислоты (6),

Аналогичная формула для вычисления концентрация гидроксильных ионов в растворе слабого основания с первоначальной концентрацией Свон имеет вид:

Уравнениями (7) и (8) пользуются в том случае, когда степень диссоциации слабой кислоты составляет не более 5 %. Но чаще

всего это отношение менее 5 % и поэтому вместо СНА – [H+]

и СВОН –[OH-] берут значения СНА и СВОН и пользуются более простыми уравнениями:

(12)

10. Кислотно-основные индикаторы. Интервал перехода окраски индикаторов. Выбор индикатора для обнаружения конечной точки титрования.

Кислотно-основные индикаторы — органические соединения, способные изменять цвет в растворе при изменении кислотности (pH). Индикаторы широко используют в титровании в аналитической химии и биохимии. Их преимуществом является дешевизна, быстрота и наглядность исследования. Однако из-за субъективности определения цвета и невысокой точности индикаторы pH не всегда удобны; поэтому для точного измерения pH используют pH-метры с цифровой индикацией.

Таблица значений рН перехода наиболее распространённых индикаторов

Приведены распространённые в лабораторной практике кислотно-основные индикаторы в порядке возрастания значений pH[1], вызывающих изменение окраски [2]. Римские цифры в квадратных скобках отвечают номеру перехода окраски (для индикаторов с несколькими точками перехода).

Индикатор

и номер перехода х[3] Цвет более

кислой формы Интервал pH

и номер перехода Цвет более

щелочной формы

Малахитовый зелёный жёлтый 0,1-2,0 [l] сине-зелёный

Метиловый фиолетовый жёлтый 0,13–0,5 [I] зелёный

Крезоловый красный [I] красный 0,2–1,8 [I] жёлтый

Метиловый фиолетовый [II] зелёный 1,0–1,5 [II] синий

Тимоловый синий [I] к красный 1,2–2,8 [I] жёлтый

Тропеолин 00 o красный 1,3–3,2 жёлтый

Метиловый фиолетовый [III] синий 2,0–3,0 [III] фиолетовый

(Ди)метиловый жёлтый o красный 3,0–4,0 жёлтый

Бромфеноловый синий к жёлтый 3,0–4,6 сине-фиолетовый

Конго красный с синий 3,0–5,2 к красный

Метиловый оранжевый o красный 3,1–(4,0)4,4 (оранжево-)жёлтый

Бромкрезоловый зелёный к жёлтый 3,8–5,4 синий

Бромкрезоловый синий жёлтый 3,8–5,4 синий

Лакмоид к красный 4,0–6,4 синий

Метиловый красный o красный 4,2(4,4)–6,2(6,3) жёлтый

Хлорфеноловый красный к жёлтый 5,0–6,6 красный

Лакмус (азолитмин) красный 5,0–8,0 (4,5-8,3) синий

Бромкрезоловый пурпурный к жёлтый 5,2–6,8(6,7) фиолетовый

Бромтимоловый синий к жёлтый 6,0–7,6 синий

Нейтральный красный o красный 6,8–8,0 янтарно-жёлтый

Феноловый красный о жёлтый 6,8–(8,0)8,4 ярко-красный

Крезоловый красный [II] к жёлтый 7,0(7,2)–8,8 [II] тёмно-красный

α-Нафтолфталеин к жёлто-розовый 7,3–8,7 синий

Тимоловый синий [II] к жёлтый 8,0–9,6 [II] синий

Фенолфталеин[4] [I] к бесцветный 8,2–10,0 [I] малиново-красный

Тимолфталеин к бесцветный 9,3(9,4)–10,5(10,6) синий

Ализариновый жёлтый ЖЖ к бледно-лимонно-жёлтый 10,1–12,0 коричнево-жёлтый

Нильский голубой синий 10,1–11,1 красный

Диазофиолетовый жёлтый 10,1–12,0 фиолетовый

Малахитовый зелёный сине-зелёный 11,6-13,6 [ll] бесцветный

Индигокармин синий 11,6–14,0 жёлтый

Epsilon Blue оранжевый 11,6–13,0 тёмно-фиолетовый

Универсальный индикатор

Основная статья: Универсальный индикатор

Универсальная индикаторная бумага

Широко применяются смеси индикаторов, позволяющие определить значение pH растворов в большом диапазоне концентраций (1-10; 0-12). Растворами таких смесей - «универсальных индикаторов» обычно пропитывают полоски «индикаторной бумаги», либо сам индикатор наносится на край специальных полимерных полосок ("визуальные индикаторные тест-полоски")[1], с помощью которых можно быстро (с точностью до единиц рН, или даже десятых долей рН) определить кислотность исследуемых водных растворов. Для более точного определения полученный при нанесении капли раствора цвет индикаторной бумаги немедленно сравнивают с эталонной цветовой шкалой.

Точка эквивалентности в титриметрическом анализе момент титрования, когда число эквивалентов добавляемого титранта эквивалентно или равно числу эквивалентов определяемого вещества в образце. В некоторых случаях наблюдают несколько точек эквивалентности, следующих одна за другой, например, при титровании многоосновных кислот или же при титровании раствора, в котором присутствует несколько определяемых ионов.

На графике кривой титрования присутствует одна или несколько точек перегиба, соответствующих точкам эквивалентности. Точкой окончания титрования (подобна точке эквивалентности, но не то же самое) считают момент, при котором индикатор изменяет свой цвет при колориметрическом титровании.

Правило выбора индикатора — при титровании используется такой индикатор, который изменяет свою окраску около точки эквивалентности, то есть интервал перехода окраски индикатора должен по возможности совпадать со скачком титрования.

Скачок титрования - резкое изменение рН вблизи точки эквивалентности.

11. Ошибки титрования. Первичные стандарты для установления концентрации раствора кислоты.

Индикаторы кислотно-основные — органические вещества, изменяющие характер окраски (двухцветные индикаторы) или ее интенсивность (одноцветные индикаторы) при перемене рН среды.

Примерами двухцветных индикаторов могут служить лакмус — синий в щелочной среде и красный в кислой или метиловый оранжевый — желтый в щелочной и розовый в кислой среде; к одноцветным индикаторам относится фенолфталеин — бесцветный в кислой среде и малиновый в щелочной.

Индикаторы являются слабыми органическими кислотами или слабыми органическими основаниями, окраска недиссоциированных молекул которых отличается от окраски образуемых ими органических ионов. Так, недиссоциированные молекулы слабой кислоты — фенолфталеина — бесцветны, а образуемые ею анионы малинового цвета. При изменении рН среды меняется соотношение между числом недиссоциированных молекул и ионов, вследствие чего изменяется окраска индикатора. Перемена окраски индикатора происходит в свойственном каждому индикатору узком интервале значений рН среды (зона перемены окраски индикатора).

Зона перемены окраски метилового оранжевого находится в области рН=3,0—4,4; при рН4,4—желтый. Постепенное изменение его окраски от розовой до желтой происходит при изменении рН среды от 3,0 до 4,4.

Индикаторы применяются: для определения конца титрования (см.) при определении кислотности желудочного сока, а также содержания кислот и щелочей в различных растворах (см. Нейтрализации метод); для колориметрического определения рН биологических жидкостей; для качественного определения кислотности или щелочности среды. Для всех этих целей индикаторы применяют в виде водных или спиртовых растворов или в виде специальных индикаторных бумажек (полоски фильтровальной бумаги, пропитанные растворами индикаторов).

Результаты любого анализа, в том числе и кислотно-основного титрования, получают с какими-то ошибками, т.е. значение содержания определяемого компонента, найденное при проведении количественного анализа, всегда несколько отличается от его истинного значения. Эти ошибки могут быть как случайными, так и систематическими и иметь различную природу.

А) Ошибки, обусловленные неточностью измерения объема растворов.

Для проведения титрования отбирают аликвотную часть анализируемого раствора, измеряя его объем с помощью бюретки или пипетки. Если раствор отбирают с помощью бюретки, то проводят два измерения, объема раствора в бюретке: до и после отбора раствора. Случайная ошибка каждого такого измерения при использовании обычных лабораторных бюреток составляет примерно ±(0,01 – 0,02)мл. Если объем отобранного раствора равен V, то максимальная случайная относительная ошибка ε измерения объема, взятого для титрования, составит (в процентах):

ε = ±ν ∙ 100%/V, (10)

где ν = 0,02 + 0,02 = 0,04 мл.

Величину ε можно уменьшить, если увеличить объем V отбираемого раствора. Так, если V= 50 мл, то

ε = ±0,04 ∙ 100%/50 = 0,08%

Напротив, при уменьшении объема V отбираемого раствора максимальная относительная ошибка его измерения увеличивается. Если, например, из бюретки отбирают всего V = 2 мл раствора, то

ε = ±0,04 ∙ 100%/2 =2%

и составляет заметную величину.

Поэтому при проведении титрования следует отбирать из бюретки раствор объемом не менее 20 - 30 мл.

При проведении титрования обычно прибавляют одну каплю избыточного титранта, т.е. раствор слегка перетитровывают. Объем одной капли раствора, прибавленного из бюретки, часто составляет около ~ 0,05

мл (хотя так бывает не всегда). В этом случае ошибка, связанная с перерасходом титранта, будет, очевидно, равна

ε1 = 0,05 ∙ 100%/V

и при объеме раствора, затраченного на титрование, равном V = 20 мл,

составит обьём пробы

ε1 = 0,05 ∙ 100%/20 = 0,25%

Суммарная максимальная относительная ошибка измерения объема титранта составит

ε = (0,04 + 0,05)100%/20 = 0,45%

Ошибку измерения объема израсходованного титранта, обусловленную перерасходом одной избыточной капли титранта, можно устранить, вводя поправку на перерасход титранта, т.е. вычитая из общего объема израсходованного титранта объем одной капли раствора.

Ошибки, обусловленные неточностью измерения объема растворов присущи не только кислотно-основному титрованию, но и всем другим титриметрическим методам анализа.

Б) Индикаторные ошибки кислотно-основного титрования.

К систематическим ошибкам кислотно-основного титрования относятся индикаторные ошибки. Они обусловлены несовпадением значений

рН титруемого раствора в ТЭ и рТ индикатора в КТТ. Практически не

возможно подобрать такой индикатор кислотно-основного титрования, значение pТ которого точно совпадало бы со значением рН в ТЭ. Поэтому индикатор меняет свою окраску в КТТ либо до ТЭ, либо после нее. Если изменение окраски индикатора происходит до ТЭ, то раствор недотитрован, в КТТ остается некоторое количество неоттитрованного определяемого вещества. Если же окраска индикатора изменяется после ТЭ, то раствор перетитрован в КТТ имеется некоторое избыточное количество титранта. Обычно стремятся свести индикаторные ошибки к минимуму так, чтобы они, во всяком случае, не превышали бы 0,2%. Это достигается в основном путем выбора соответствующего индикатора.

Иногда индикаторную ошибку титрования рекомендуют называть просто ошибкой титрования формулируют ее следующим образом: это разница в количествах титранта или соответствующая разница в количествах титруемого вещества; величина, найденная в конечной точке минус величина, отвечающая точке эквивалентности.

Такое определение ошибки титрования универсально, т.е. справедливо для всех титриметрических методов, а не только для кислотно-основного титрования.

Индикаторные ошибки кислотно-основного титрования подразделяют на:1) водородную (протонную), 2) гидроксидную, 3) кислотную, 4) основную ( раньше основную ошибку называли щелочной ошибкой).

1) Водородная (протонная) ошибка ХН3О+. Эта ошибка вызвана присутствием избытка ионов водорода в ККТ вследствие либо а) недотитровывания раствора сильной кислоты, либо б) перетитровывания раствора титруемого основания раствором сильной кислоты. В первом случае ошибка отрицательная, во втором – положительная.

±10-рТ [V(a) + V(b)]*100%

ХН3О+ =c(a)V(a)

где Са – концентрация кислоты,

Va , VВ – объемы кислоты и основания.

2) Гидроксидная ошибка ХОН-. Эта ошибка возникает при наличии избытка гидроксид-ионов ОН- в КТТ в следствии либо а) недотитровывания раствора сильного основания кислотой (отрицательная ошибка) либо б) перетитровывания раствора кислоты раствором сильного основания (положительная ошибка):

ХОН- = ± 10-(14 –рТ) 100% (12)

где Сb – концентрация основания,

В)Другие источники ошибок кислотно-основного титрования.

На индикатор, присутствующий в растворе, обладает кислотно-основными свойствами и взаимодействует с титрантом, на что расходуется некоторое количество титранта, Чем больше индикатора введено в раствор, тем больше расходуется титранта на взаимодействие с индикатором. Поэтому следует прибавлять минимальное количество индикатора, обеспечивающее надежную фиксацию КТТ.

Кроме того, при значительном изменении концентрации индикатора несколько меняется и значение рН перехода окраски индикатора, что приводит к появлению концентрационной индикаторной ошибки.

Для учета подобных ошибок проводят контрольный опыт, при котором титруют такой же объем воды, как и объем титруемого анализируемого раствора, содержащий точно такое же количество индикатора, что ианализируемый раствор. Объем титранта, израсходованный в контрольном опыте, вычитают из объема раствора титранта. израсходованного на титрование анализируемого раствора.

В процессе титрования может меняться ионная сила раствора, что влияет на изменение коэффициентов активности и приводит к изменению концентрационных констант равновесия и к смещению рТ индикатора в ту или иную сторону от ТЭ. Вследствие этого возникает солевая ошибка. Правда, обычно солевая ошибка невелика.

12. Возникновение электродного потенциала. Окислительно-восстановительная пара. Математическое выражение окислительно-восстановительного потенциала.

Электро́дный потенциа́л — ЭДС элемента, составленного из данного электрода и стандартного водородного электрода, электродный потенциал которого принят равным нулю. При этом знак электродного потенциала считают положительным, если в таком гальваническом элементе испытуемый электрод является катодом, и отрицательным, если испытуемый электрод является анодом. Необходимо отметить, что иногда электродный потенциал определяют как "разность потенциалов на границе электрод – раствор", т.е. считают его тождественным потенциалу ЭДС, что не вполне правильно (хотя эти величины взаимосвязаны)..

Возникновение электродного потенциала обусловлено переносом заряженных частиц через границу раздела фаз, специфической адсорбцией ионов, а при наличии полярных молекул (в том числе молекул растворителя) — ориентационной адсорбцией их. Величина электродного потенциала в неравновесном состоянии зависит как от природы и состава контактирующих фаз, так и от кинетических закономерностей электродных реакций на границе раздела фаз.

Равновесное значение скачка потенциалов на границе раздела электрод/раствор определяется исключительно особенностями электродной реакции и не зависит от природы электрода и адсорбции на нём поверхностно-активных веществ. Эту абсолютную разность потенциалов между точками, находящимися в двух разных фазах, нельзя измерить экспериментально или рассчитать теоретически.

Окисли́тельно-восстанови́тельные реа́кции, также редокс (англ. redox, от reduction-oxidation — восстановление-окисление) — это встречно-параллельные химические реакции, протекающие с изменением степеней окисления и не более 2-х атомов, входящих в состав реагирующих веществ (или ионов веществ), реализующимся путём перераспределения электронов между атомом-окислителем (акцептором) и атомом-восстановителем (донором).

В процессе окислительно-восстановительной реакции восстановитель отдаёт электроны, то есть окисляется; окислитель присоединяет электроны, то есть восстанавливается. Причём любая окислительно-восстановительная реакция представляет собой единство двух противоположных превращений — окисления и восстановления, происходящих одновременно и без отрыва одного от другого.[2]

Окисление

Окисление — процесс отдачи электронов с увеличением степени окисления.

При окисле́нии вещества в результате отдачи электронов увеличивается его степени окисления. Атомы окисляемого вещества называются донорами электронов, а атомы окислителя — акцепторами электронов.

В некоторых случаях при окислении молекула исходного вещества может стать нестабильной и распасться на более стабильные и более мелкие составные части (см. Свободные радикалы). При этом некоторые из атомов получившихся молекул имеют более высокую степень окисления, чем те же атомы в исходной молекуле.

Окислитель, принимая электроны, приобретает восстановительные свойства, превращаясь в сопряжённый восстановитель:

окислитель +e− ↔ сопряжённый восстановитель.

Восстановление

Восстановле́ние — процесс присоединения электронов атомом вещества, при этом его степень окисления понижается.

При восстановлении атомы или ионы присоединяют электроны. При этом происходит понижение степени окисления элемента. Примеры: восстановление оксидов металлов до свободных металлов при помощи водорода, углерода, других веществ; восстановление органических кислот в альдегиды и спирты; гидрогенизация жиров и др.

Восстановитель, отдавая электроны, приобретает окислительные свойства, превращаясь в сопряжённый окислитель:

восстановитель -e− ↔ сопряжённый окислитель.

Несвязанный, свободный электрон является сильнейшим восстановителем.

Окислительно-восстановительная пара

Окислитель и его восстановленная форма, либо восстановитель и его окисленная форма составляет сопряжённую окислительно-восстановительную пару, а их взаимопревращения являются окислительно-восстановительными полуреакциями.

В любой окислительно-восстановительной реакции принимают участие две сопряжённые окислительно-восстановительные пары, между которыми имеет место конкуренция за электроны, в результате чего протекают две полуреакции: одна связана с присоединением электронов, то есть восстановлением, другая — с отдачей электронов, то есть окислением.

13. Понятие о стандартном и реальном электродном потенциале. Уравнение Нернста. Направление реакций окисления-восстановления.

В электрохимии стандартный электродный потенциал, обозначаемый Eo, E0, или Eθ, является мерой индивидуального потенциала обратимого электрода (в равновесии) в стандартном состоянии, которое осуществляется в растворах при эффективной концентрации в 1 моль/кг и в газах при давлении в 1 атмосферу или 100 кПа (килопаскалей). Объёмы чаще всего взяты при 25 °C. Основой для электрохимической ячейки, такой, как гальваническая ячейка, всегда является окислительно-восстановительная реакция, которая может быть разбита на две полуреакции: окисление на аноде (потеря электрона) и восстановление на катоде (приобретение электрона). Электричество вырабатывается вследствие различия электростатического потенциала двух электродов. Эта разность потенциалов создаётся в результате различий индивидуальных потенциалов двух металлов электродов по отношению к электролиту.

Уравнение Нернста — уравнение, связывающее окислительно-восстановительный потенциал системы с активностями веществ, входящих в электрохимическое уравнение, и стандартными электродными потенциалами окислительно-восстановительных пар. Было выведено немецким физико-химиком Вальтером Нернстом

Нернст изучал поведение электролитов при пропускании электрического тока и открыл закон. Закон устанавливает зависимость между электродвижущей силой (разностью потенциалов) и ионной концентрацией. Уравнение Нернста позволяет предсказать максимальный рабочий потенциал, который может быть получен в результате электрохимического взаимодействия, когда известны давление и температура. Таким образом, этот закон связывает термодинамику с электрохимической теорией в области решения проблем, касающихся сильно разбавленных растворов

Потенциометрические методы основаны на измерении электродвижущих сил (ЭДС):

E=E1-E2

где E - электродвижущая сила (ЭДС);

E1 и E2 - потенциалы электродов исследуемой цепи.

Потенциал электрода E связан с активностью и концентрацией веществ, участвующих в электродном процессе, уравнением Нернста:![]()

где E0 - стандартный потенциал редокс-системы;

R - универсальная газовая постоянная, равная 8,312 Дж/(моль К);

T - абсолютная температура, К;

F - постоянная Фарадея, равная 96485 Кл/моль;

n - число электронов, принимающих участие в электродной реакции;

aox, ared - активности соответственно окисленной и восстановленной форм редокс-системы;

а[ox], а[red] - их молярные концентрации;

Гox, Гred - коэффициенты активности.

E=E0 при aox = ared = 1, причем имеется в виду гипотетический стандартный 1 М раствор, в котором коэффициент активности каждого растворенного вещества равен 1, а чистые вещества находятся в наиболее устойчивом физическом состоянии при данной температуре и нормальном атмосферном давлении.

Подставляя T=298,15 и числовые значения констант в уравнение, получаем для 25 °C

![]()

Однако потенциал отдельного электрода экспериментально определить невозможно. Относительные значения электродного потенциала находят, комбинируя данный электрод со стандартным водородным электродом, который является общепринятым международным стандартом. Потенциал водородного электрода принят равным нулю при всех температурах, поэтому потенциал данного электрода - это, в сущности, ЭДС элемента, состоящего из данного и стандартного водородного электрода.

Конструктивно стандартный водородный электрод представляет собой платинированную платиновую пластинку, омываемую газообразным водородом при давлении 1,013.105 Па (1 атм) и погруженную в раствор кислоты с активностью ионов H+, равной единице. При работе водородного электрода протекает реакция

H2(г) = 2H+ + 2e-

В практической работе вместо хрупкого и нередко капризного водородного электрода применяют специальные, более удобные в работе стабильные электроды сравнения, потенциал которых по отношению к стандартному водородному электроду точно известен.

Уравнение (2) можно переписать

Уравнение Нернста

E = E0' + 0,059/n lg [ox]/[red] (3)

где

Уравнение Нернста

E0' = E0 + 0,059 lg gamma ox/gamma red

Величину E0' называют формальным потенциалом. Как видно, формальный потенциал характеризует систему, в которой концентрации (а не активности) всех участников равны 1,0 моль/л. Формальный потенциал включает в себя коэффициенты активности, т.е. зависит от ионной силы раствора. Если коэффициент активности равен 1, то E0'=E0, т.е. формальный потенциал совпадает со стандартным. Точность такого приближения для многих расчетов оказывается достаточной.

Природа возникновения потенциала различна. Можно выделить следующие три основные классы потенциалов, которые не исчерпывают, конечно, всего многообразия. Это:

Электродные потенциалы.

Редокс-потенциалы.

Мембранные потенциалы.

Хотя по термином "электродный потенциал" нередко имеют в виду любой потенциал, независимо от механизма его возникновения, в более узком понимании - это потенциал непосредственно связанный с материалом электрода. Например, цинковый электрод

Zn2+ + 2e- = Zn![]()

Активность свободного металла принимается равной единице. Электродные потенциалы отличаются от редокс-потенциалов, для которых материал электрода не имеет значения, так как они химически инертны по отношению ко всем веществам в растворе, и от мембранных, для которых разность потенциалов на мембране измеряется с помощью пары других (в принципе, возможно, одинаковых) электродов.

Потенциометрические методы анализа известны с конца прошлого века, когда Нернст вывел (1889) известное уравнение (1), а Беренд сообщил (1883) о первом потенциометрическом титровании. Интенсивное развитие потенциометрии в последние годы связано, главным образом, с появлением разнообразных типов ионоселективных электродов, позволяющих проводить прямые определения концентрации многих ионов в растворе, и успехами в конструировании и массовом выпуске приборов для потенциометрических измерений.

Потенциометрические методы анализа подразделяют на прямую потенциометрию (ионометрию) и потенциометрическое титрование. Методы прямой потенциометрии основаны на прямом применении уравнения Нернста (1) для нахождения активности или концентрации участника электродной реакции по экспериментально измеренной ЭДС цепи или потенциалу соответствующего электрода. При потенциометрическом титровании точку эквивалентности определяют по резкому изменению (скачку) потенциала вблизи точки эквивалентности.

Направление окислительно-восстановительных реакций во многом зависит от среды. [3]

Предвидеть направление окислительно-восстановительной реакции можно с некоторой уверенностью лишь в том случае, если активный окислитель реагирует с активным восстановителем. [4]

Чтобы определить направление окислительно-восстановительной реакции, необходимо рассчитать ДО реакции в условиях ее проведения ( гл. Задача эта довольно сложная, в связи с чем для определения направления процесса пользуются величиной свободной энергии в стандартных условиях. [5]

Чтобы определить направление окислительно-восстановительной реакции, необходимо рассчитать ДО реакции в условиях ее проведения ( см. гл. [6]

При определении направления окислительно-восстановительных реакций пользуются следующим правилом: реакции окисления-восстановления всегда идут в сторону образования более слабых окислителя и восстановителя, но не наоборот. [7]

При определении направления окислительно-восстановительных реакций пользуются следующим правилом: реакции окисления - восстановления всегда идут в сторону образования более слабых окислителя и восстановителя, но не наоборот. [8]

Для определения направления окислительно-восстановительной реакции необходимо найти ЭДС гальванического элемента, образованного из данного окислителя и восстановителя. [9]

При определении направления окислительно-восстановительных реакций пользуются следующим правилом: реакции окисления - восстановления всегда идут в сторону образования более слабых окислителя и восстановителя, но не наоборот. [10]

Большое влияние на направление окислительно-восстановительной реакции могут оказать условия, в которых она протекает. [11]

Очевидно, предвидеть направление окислительно-восстановительной реакции можно, только зная количественную характеристику относительной силы окислителей и восстановителей. Такой характеристикой является величина окислительно-восстановительного потенциала. [12]

На скорость и направление окислительно-восстановительных реакций оказывает влияние ряд факторов: природа реагирующих веществ ( электронное строение), концентрация, температура, катализаторы и среда, в которой протекает реакция. [13]

На скорость и направление окислительно-восстановительных реакций оказывает влияние ряд факторов: природа реагирующих веществ ( электронное строение), их концентрация, температура, катализаторы. [14]

На скорость и направление окислительно-восстановительных реакций оказывает влияние ряд факторов: природа реагирующих веществ ( электронное строение), концентрация, температура, катализаторы и среда, в которой протекает реакция. [15]

14. Электрохимическая ячейка. Индикаторные электроды, электроды сравнения. Равновесные и неравновесные электрохимические системы.

Электролитическая ячейка — электрохимическое устройство, служащее для проведения электрохимических реакций и представляющее собой сосуд с электролитом, в который погружены два электрода.

Устройство

Основными компонентами электролитической ячейки являются электролит и два электрода — катод и анод. При проведении электрохимических работ конструкцию дополняет электрод сравнения, также в составе прибора могут входить и другие вспомогательные электроды, например, индикаторный электрод.

Применение

Электролитические ячейки используются в составе промышленных электролизёров или в качестве самостоятельных приборов для лабораторного изучения электродных процессов, получения или очистке веществ при помощи электролиза. Приборы также могут применяться для физического моделирования.

Электроды сравнения

Для определения электродного потенциала элемента необходимо измерить ЭДС гальванического элемента, составленного из испытуемого электрода и электрода с точно известным потенциалом – электрода сравнения. В качестве примеров рассмотрим водородный, каломельный и хлорсеребряный электроды.

Водородный электрод представляет собой платиновую пластинку, омываемую газообразным водородом, погруженную в раствор, содержащий ионы водорода. Адсорбируемый платиной водород находится в равновесии с газообразным водородом; схематически электрод изображают следующим образом:

Рt, Н2 / Н+

Электрохимическое равновесие на электроде можно рассматривать в следующем виде:

2Н+ + 2е- –– Н2

Потенциал водородного электрода зависит от активности ионов Н+ в растворе и давления водорода; потенциал стандартного водородного электрода (с активностью ионов Н+ 1 моль/л и давлением водорода 101.3 кПа) принят равным нулю. Поэтому для электродного потенциала нестандартного водородного электрода можно записать:![]()

Каломельный электрод. Работа с водородным электродом довольно неудобна, поэтому в качестве электрода сравнения часто используется более простой в обращении каломельный электрод, величина электродного потенциала которого относительно стандартного водородного электрода точно известна и зависит только от температуры. Каломельный электрод состоит из ртутного электрода, помещенного в раствор КСl определенной концентрации и насыщенный каломелью Hg2Сl2:

Нg / Нg2Сl2, КСl

Каломельный электрод обратим относительно анионов хлора и уравнение Нернста для него имеет вид:![]()

Хлорсеребряный электрод. В качестве электрода сравнения используют также другой электрод второго рода – хлорсеребряный, представляющий собой серебряную проволоку, покрытую хлоридом серебра и помещённую в раствор хлорида калия. Хлорсеребряный электрод также обратим относительно анионов хлора:

Аg / АgСl, КСl

Величина потенциала хлорсеребряного электрода зависит от активности ионов хлора; данная зависимость имеет следующий вид:![]()

Чаще всего в качестве электрода сравнения используется насыщенный хлорсеребряный электрод, потенциал которого зависит только от температуры. В отличие от каломельного, он устойчив при повышенных температурах и применим как в водных, так и во многих неводных средах.

Индикаторные электроды.

Электроды, обратимые относительно иона водорода, используются на практике для определения активности этих ионов в растворе (и, следовательно, рН раствора) потенциометрическим методом, основанном на определении потенциала электрода в растворе с неизвестным рН и последующим расчетом рН по уравнению Нернста. В качестве индикаторного электрода может использоваться и водородный электрод, однако работа с ним неудобна и на практике чаще применяются хингидронный и стеклянный электроды.

Хингидронный электрод, относящийся к классу окислительно-восстановительных электродов (см. ниже), представляет собой платиновую проволоку, опущенную в сосуд с исследуемым раствором, в который предварительно помещают избыточное количество хингидрона С6Н4О2·С6Н4(ОН)2 – соединения хинона С6Н4О2 и гидрохинона С6Н4(ОН)2, способных к взаимопревращению в равновесном окислительно-восстановительном процессе, в котором участвуют ионы водорода:

С6Н4О2 + 2Н+ + 2е- –– С6Н4(ОН)2

Хингидронный электрод является т.н. окислительно-восстановительным электродом (см. разд. 3.5.5); зависимость его потенциала от активности ионов водорода имеет следующий вид:![]()