8 класс

Урок № 55. Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных элементов.

Тип урока: урок усвоения новых знаний.

Цель урока: Исследование исторических предпосылок современной классификации химических элементов.

Задачи:

Образовательные:

1. Повторить и закрепить знания учащихся о химических элементах.

Уметь применять знания при составлении формул веществ, уравнений химических реакций, классификации химических веществ.

Уметь составлять генетические ряды металлов и неметаллов.

Развивающие:

1. Развивать умения самообучения при работе с литературными источниками и новейшими компьютерными технологиями (интерактивная доска, сеть интернет, мультимедиа).

Развивать умения сравнивать, сопоставлять.

Развивать положительное отношение к учению и интерес к предмету химии.

Воспитательные: Воспитание аккуратности, ответственности, внимания.

Ход урока

1. Организационный момент.

Приветствие, проверка принадлежностей к уроку, психологический настрой.

2. Мотивация и целеполагание

Вы закончили изучение большой темы: «Основные классы неорганических соединений». Теперь предстоит изучение главной темы «ПЗ и ПСХЭ Д. И Менделеева». Давайте попытаемся перенестись в прошлое и проникнуть в творческую лабораторию ученых.

3. Изучение нового материала.

Попытки классификации химических элементов начались задолго до открытия Д.И.Менделеевым периодического закона. Естествоиспытатели в начале XIX сталкивались с большими трудностями в этом направлении, потому что химических элементов было известно всего 63, а атомные массы были определены для них неточно.

Триады Дёберейнера.

В 1829 году немецкий химик И.В.Дёберейнер заметил, что некоторые сходные по своим свойствам элементы можно объединить по три в группы. Он назвал их триадами.

Сущность данной классификации заключается в следующем: в каждой триаде есть средний элемент, масса атома которого будет равна средней арифметической массе двух крайних элементов.

Например, рассмотрим первую триаду: Li, Na, K.

Их атомные массы соответственно равны 7, 23, 39.

Система классификации И.В.Дёберейнера оказалась несовершенной. Некоторые триады не содержали тех элементов, которые были бы похожи с ними по химическим свойствам.

Так, например, триада, содержащая S, Se, Te , не содержала кислорода O.

Ошибка И.В.Дёберейнера заключалась в том, что он ограничил себя поиском тройственных союзов, т.е. триад.

Но И.В.Дёберейнер был первым из естествоиспытателей, который связал свойства химических элементов с их атомными массами. Все дальнейшие попытки классификации химических элементов основывались на связи масс атомов с их химическими свойствами.

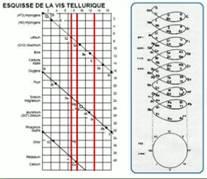

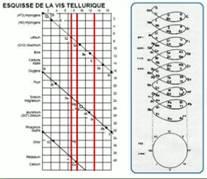

Спираль Шанкурту

В середине XIX века появилось много работ ученых, которые пытались классифицировать химические элементы. Французский геолог и химик А.Э. Шанкуртуа в 1862 году предложил свою классификацию химических элементов.

Рис. 1. Спираль Шанкуртуа

Он расположил все известные к тому времени химические элементы в порядке возрастания их атомных масс, а полученный ряд нанес на поверхность цилиндра, по линии исходя из его основания под углом 45º к плоскости основания, так называемая земная спираль. Рис.1. После развертывания этого цилиндра оказалось, что на вертикальных линиях, параллельных оси цилиндра, находятся химические элементы со сходными химическими свойствами. Так на одну вертикаль попадали Li, Na, K; а также Be, Mg, Ca. Кислород, сера, теллур. Недостатком спирали Шанкуртуа было то, что в вертикальную группу химических элементов попадали не имеющие ничего сходного с ними химические элементы. Так в группу щелочных металлов, попадал марганец. А в группу кислорода и серы, попадал титан.

Октавы Ньюлендса

В 1865 году 18 августа английский ученый Дж.А.Ньюлендс расположил химические элементы в порядке возрастания их атомных масс. В результате он заметил, что каждый восьмой элемент напоминает по свойствам первый элемент. Найденную закономерность, он назвал законом октав по аналогии с семью интервалами музыкальной гаммы.Рис.2.Закон октав он сформулировал следующим образом:

Рис. 2. Октавы Ньюлендса

«Номера аналогичных элементов, как правило, отличаются или на целое число семь или на кратное семи; другими словами члены одной и той же группы соотносятся друг с другом в том же отношении, как и крайние точки одной или больше октав в музыке».

Он расположил элементы по семь в группы. Таким образом, он заметил, что вертикальные ряды, полученные после такого расположения, включают в себя элементы, схожие по своим химическим свойствам. Дж.А. Ньюлендс был первым, кто соотнес атомные массы химических элементов и их химические свойства и присвоил каждому элементу порядковый номер. Но все же в его таблице не было свободных мест. Он ограничил себя семью клетками в каждом периоде ,и некоторые клетки ему пришлось поместить по несколько элементов. Поэтому научный мир отнесся скептически к его открытию.

В 1864 году английский химик У. Одлинг опубликовал таблицу, в которой элементы были размещены, согласно их атомным весам и сходствам химических свойств. Но он не дал никаких комментариев к своей работе, и она не была замечена.

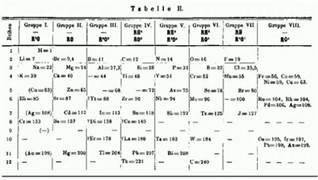

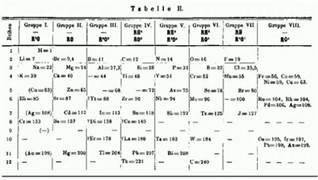

Таблица химических элементов Мейера

Рис. 3. Таблица химических элементов Мейера

В 1870 году появилась первая таблица немецкого химика Ю.Л. Мейера под названием « Природа элемента, как функция их атомного веса». В неё были включены 28 элементов, размещенные в 6 столбцов, согласно их валентности. Ю.Л. Мейер намеренно ограничил число элементов в таблице, чтобы подчеркнуть закономерные изменения атомной массы в рядах сходных элементов. Рис. 3.Сходные элементы располагаются в вертикальных рядах таблицы. Некоторые ячейки Ю.Л. Мейер оставил незаполненными.

Открытие периодического закона Д.И. Менделеевым

В марте 1869 года русский химик Д. И. Менделеев представил русскому химическому обществу сообщение об открытии им периодического закона химических элементов. В том же году вышло первое издание Менделеевского учебника «Основы химии», в котором была приведена его периодическая таблица.

В конце 1870 года Д. И. Менделеев делает доклад русскому химическому обществу под названием «Естественные системы химических элементов и применение её к указанию свойств еще неизвестных элементов». В этом докладе Д. И. Менделеев предсказывает существование трех еще неизвестных элементов: экасилиций, экабор и экаалюминий. Он утверждает, что свойства химических элементов, стоящих в одной группе, будут нечто средним между свойствами элементов, стоящих сверху и снизу данного элемента. Если рассматривать этот элемент в периоде, то он будет обладать средними свойствами элементов, стоящими слева и справа от него.

Рис. 4. Таблица химических элементов Менделеева

В 1871 году в итоговой статье « Периодическая закономерность химических элементов» Д. И. Менделеев дал следующую формулировку периодического закона:

«Свойства элементов, а потому и свойства образуемых ими простых и сложных тел стоят в периодической зависимости от атомного веса».

Тогда же Д. И. Менделеев придал своей таблице вид, ставшим классическим, так называемый короткий вариант. Рис.4.

Первые попытки классификации химических элементов были основаны на резко выраженных противоположных свойствах простых веществ, образованных химическими элементами, - металлов и неметаллов.

Позже было выяснено, что существуют группы родственных по свойствам элементов, которые были названы естественными группами (или семействами). Например, в одну из естественных групп были объединены такие химические элементы, как Li, Na и K, а позже еще и Rb и Cs. Эти химические элементы образуют простые вещества - металлы, которые являются мягкими, пластичными, имеют металлический блеск, очень хорошо проводят тепло и электрический ток. Эти металлы по сравнению со всеми другими металлами отличаются наибольшей химической активностью. Оксиды этих металлов (Li2O, Na2O, K2O, Rb2O, Cs2O) проявляют ярко выраженные основные свойства. Этим оксидам соответствуют растворимые в воде основания - щелочи (LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CsOH). В своих соединениях эти элементы проявляют валентность И. Эти металлы, объединенные в одну естественную группу, получили название щелочных металлов.

В другую естественную группу, близких по свойствам элементов, было включено Cl, Br, I, а позже F. Эти химические элементы образуют простые вещества - неметаллы. При обычных условиях простые вещества фтор и хлор являются газами, бром - жидкость, йод - кристаллическим веществом. Эти неметаллы по сравнению со всеми другими неметаллами отличаются наибольшей химической активностью. При взаимодействии с металлами они образуют соли (NaCl, MgBr2, KI). Эти неметаллы, объединены в одну естественную группу, получили название галогенов, с греческого переводится как «рождающие соли».

Кроме щелочных металлов и галогенов, известная группа инертных элементов, которые в виде простых веществ образуют благородные газы. К этой группе относятся химические элементы He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn. Молекулы их простых веществ являются одноатомными. Все они по обычных условиях являются газами, в небольших количествах содержатся в воздухе. Инертные элементы почти не образуют химических соединений с другими элементами, о чем говорит их название.

Выделение естественных групп сходных по свойствам элементов было важным этапом классификации элементов. Однако это не решало главного задача - создание классификации всех элементов, как сходных, так и непохожих по свойствам. К концу 60-х гг. XIX века было сделано больше 50 попыток классификации химических элементов. Ближе к открытию периодического закона подошел Л. Мейер. Он опубликовал в 1864 году таблицу, в которой разместил 44 из 63 известных элементов в шести группах соответственно к возрастанию атомных масс за их более высокой валентностью за водородом, а в 1868 году опубликовал полудлинную таблицу элементов, в которой впервые указал периоды. Главным недостатком работ Л. Мейера было отсутствие научной основы классификации элементов.

4. Закрепление и обобщение знаний.

Беседа

1. Сколько элементов было известно в 19 веке?

2. Какие ученые занимались классификацией химических элементов.

А сейчас ребята напоследок мы свяжем свой урок с предметом литературы. Пословицы и поговорки на химический лад

Феррумный характер -железный характер

Гладь метал, пока холодно -Куй железо, пока горячо

Не та грязь, что тусклая -Не то золото, что блестит

Много аш два о утекло -Много воды утекло

Слово - аргентум, а молчание - аурум - Слово-серебро, а молчание - золото

5. Рефлексия.

Какие слова или словосочетания были новыми?

Что заинтересовало больше всего?

Чему вы научились?

О чём хотелось бы узнать поподробнее?

Что осталось непонятным?

6. Домашнее задание

§ 49, зад. 3,5.

5