СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Пигулевская И.С. Не мудрствуя лукаво. Крылатые слова и выражения (окончание 3)

Просмотр содержимого документа

«Пигулевская И.С. Не мудрствуя лукаво. Крылатые слова и выражения (окончание 3)»

(окончание 3)

С корабля на бал

Выражение из романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин» (1832). Выражением этим характеризуется неожиданная, резкая перемена положений, обстоятельств.

С красной строки

Как известно, «красной строкой» именуется такая, начало которой сдвинуто немного вправо по отношению ко всем остальным, с нее начинается новая фраза. Это название осталось от переписчиков тех времен, когда еще не было книгопечатания. В старинных рукописях самый текст писали обычно чернилами, а начальные буквы абзацев разукрашивали киноварью (красной краской), а позднее и рисунками, иногда раззолоченными. Эти буквы, а по ним и все первые строки абзацев и глав называли «красными» (то есть красивыми).

С луны свалиться

Происхождение выражения связано с пятнами на Луне, которые людям с известной долей фантазии напоминают человеческое лицо. У Плутарха в числе прочих сочинений было и такое: «О лице, видимом на диске Луны». И если бы этот человек свалился на землю, то все ему, конечно, было бы у нас внове, непонятно, недоступно разумению. Вот поэтому о людях, которые не ведают того, что хорошо известно другим, и говорят, что они «с луны свалились».

С милым рай и в шалаше

Цитата из стихотворения Н.М. Ибрагимова (1778–1818) «Русская песня» («Вечерком красна девица…»).

С молотка пустить

На торгах аукционист выкрикивает первоначальную цену, затем кто‑либо, желающий купить вещь, набавляет небольшую сумму. Если кто‑то оспаривает право купить вещь, то он еще набавляет. И так далее – завязывается аукционная борьба, в которой побеждает наиболее заинтересованный и состоятельный. Продавец, выкрикнув очередную цену, считает до трех и, если желающих перекрыть названную сумму больше нет, ударяет деревянным молотком по столу в знак того, что вещь продана. Отсюда «пустить с молотка» значит: публично с торгов продать любому желающему.

С открытым забралом

Слово «забрало» – заимствование из старославянского языка: древнерусская форма этого слова была «забороло». «Заборолом» в древности называли на Руси прежде всего верхнюю часть крепостной стены, за которой защитники крепости могли укрываться от вражеских стрел и метательных копий. Позднее так стали именовать по аналогии подвижную часть воинского шлема, закрывавшую, в опущенном состоянии, лицо бойца от ударов противника. Это «забрало» после боя, когда опасность миновала, поднимали и вновь опускали, только ожидая нападения или готовясь к схватке. Именно поэтому слова «с открытым забралом (выступать, действовать)» стали означать: честно, открыто, не готовя никакого коварного нападения и не скрывая своих намерений.

С точки зрения вечности

Выражение принадлежит философу Б. Спинозе, утверждавшему в «Этике» (1677), что дух вечен в силу своей способности воспринимать явления с точки зрения вечности. Иногда употребляется в латинской форме: sub specie aeternitatis.

Сады Армиды

В поэме итальянского поэта Торквато Тассо «Освобожденный Иерусалим» (1580) герой поэмы Ринальдо попадает в волшебные сады прекрасной волшебницы Армиды. Отсюда выражение «сады Армиды» получило значение: что‑либо чудесное.

Сады Семирамиды

Семирамида – легендарная ассирийская царица. Греческие историки (Диодор и др.) рассказывают, что ею были построены «висячие сады» в Вавилоне; сады эти древний мир считал одним из «семи чудес света». Отсюда выражение «сады Семирамиды» получило значение: нечто чудесное, великолепное.

Салтычиха

Помещица Д.Н. Салтыкова проявляла чудовищную жестокость к своим крепостным. Жалобам на кровавую садистку, доходившим до Петербурга, долгое время ходу не давали, и безнаказанность влекла за собой все новые жертвы. За каких‑нибудь семь лет Салтычиха – так прозвал ее народ – замучила 139 человек, преимущественно женщин. Наконец, после шестилетнего следствия, над преступницей состоялся суд (1768 год), вынесший ей смертный приговор. Однако императрица Екатерина II всемилостивейше заменила казнь на пожизненное тюремное заключение. В переносном значении – жестокая истязательница, изуверка.

Сардонический смех

Происхождение этого выражения, встречающегося у Гомера («Одиссея»), комментаторы еще в древности связывали с островом Сардиния, объясняя, что оно произошло от произраставшего там ядовитого растения (Sardonia herba); люди, употребившие его в пищу, умирали, причем лица их искажались судорогами, похожими на смех. Выражение употребляется в значении: злобный, желчный, едкий, язвительный смех.

Сбоку припека

Это выражение часто искажают, произнося «сбоку припеку», и оно так же понемногу становится как бы нормой. Припека, или припек, у пекарей – пригоревшие кусочки теста, прилипающие снаружи к разным хлебным изделиям, то есть нечто ненужное, излишнее. Именно в таком значении слова эти вошли и в общий язык и понимаются как все случайное, постороннее, приставшее к чему‑либо извне.

Свинью подложить

В данном случае «свинья» – это построение войска «клином». Треугольный боевой порядок «свинья» считался весьма грозным. Возможно, потому‑то слова «подложить свинью» (кому‑либо) и стали означать: устроить крупную неприятность. Следует сказать, что объяснения эти не могут быть признаны бесспорными. Не исключена возможность, что основанием для них послужило непобедимое отвращение некоторых восточных народов к свиному мясу. Мусульманин, которому подложили свинью за трапезой, то есть угостили обманным способом свининой, приходил в величайший гнев и чуть ли не заболевал. Весьма вероятно, что выражение пошло отсюда.

Святая святых

Выражение употребляется в значении: что‑нибудь сокровенное, тайное, заветное, недоступное для непосвященных. Возникло из Библии, где «святая святых» означает часть иерусалимского храма, куда мог входить только первосвященник однажды в год (Исход, 26, 33–34).

Сдвинуть с мертвой точки

Под «мертвой точкой» механики разумеют такое положение частей машины, при котором она как бы застывает на миг в неподвижности: силы, действующие с противоположных сторон, уравновешиваются. Чтобы не произошло остановки, применяют тяжелые маховые колеса; продолжая вертеться по инерции, они сдвигают механизм с «мертвой точки». В переносном смысле «мертвая точка» – положение застоя, бездеятельности. «Сдвинуть с мертвой точки» – придать чему‑либо подвижность, тронуть с места, преодолеть застой.

Седой как лунь

Лунь – пернатый хищник. Некоторые виды луней окрашены в голубовато‑пепельно‑серые цвета, так что издали в полете кажутся белесыми. Именно с птицей и сравнивают поседевшего, белоголового человека. Кроме того, птица лунь с загнутым клювом и с венцом перьев вокруг щек и подбородка удивительно напоминает убеленного сединами бородатого старца.

Сезам, отворись

Выражение из арабской сказки «Али‑Баба и сорок разбойников», входящей в состав первого перевода на французский язык сборника арабских сказок «Тысяча и одна ночь» (1704–1708). Выражение «Сезам, отворись!» употребляется в значении: ключ для преодоления каких‑либо препятствий, а также как шутливое восклицание при намерении преодолеть какое‑либо препятствие, проникнуть в какую‑либо тайну.

Секрет Полишинеля

Полишинель – это постоянно действующее лицо многих веселых французских пьес, «младший брат» такого же задорного, жизнерадостного героя итальянского театра Пульчинеллы. Подобно русскому Петрушке, английскому Панчу и чешскому Кашпареку, итальянский Пульчинелла и французский Полишинель были еще и куклами, неизменными главными героями кукольных комедий. Полишинель часто смешил публику, сообщая «по секрету всему свету» то, о чем знали все остальные герои пьесы. Отсюда «секрет Полишинеля» – то, что уже давным‑давно всем известно, мнимая тайна.

Семи пядей во лбу

«Пядь», или «четверть», – старинная мера длины, равная расстоянию между растянутыми большим и указательным пальцами, то есть в среднем около восемнадцати сантиметров. Лоб в «семь пядей» высотой поднимался бы над бровями на один метр двадцать шесть сантиметров. Так говорят про очень умного человека, предполагая, что высота лба пропорциональна уму.

Семь чудес света

Семью чудесами света назывались в древности следующие семь сооружений, поражавших современников своею грандиозностью и великолепием: египетские пирамиды; висячие сады Семирамиды в Вавилоне; храм Артемиды в Эфесе; статуя Зевса работы греческого скульптора Фидия; гробница Мавзола, властителя Карий, в Галикарнасе, украшенная барельефами и статуями; колосс родосский – медная статуя у входа в гавань Родоса, более 70 метров вышиной, изображавшая Гелиоса (бога солнца у древних греков); мраморная башня маяка на острове Фаросе около 180 метров вышиной. В образной речи одним из «семи чудес света» называют что‑либо замечательное, великолепное. Отсюда же возникло выражение «восьмое (осьмое) чудо», употребляемое в том же значении и нередко иронически.

Сермяжная правда

Выражение Остапа Бендера, главного героя, романа И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой теленок» (1931), употребляемое им в значении: глубокая народная мудрость (сермяжный – одетый в сермягу, крестьянскую одежду из грубого некрашеного домотканого сукна).

Сжечь корабли

О происхождении этого выражения существуют различные предположения. Возможно, что оно восходит к книге Плутарха «О добродетелях женщин», в которой он, в главе «Троянки», рассказывает, что после падения Трои троянки остановили бегство своих мужей тем, что сожгли корабли, на которых те хотели спастись. Выражение употребляется в значении: сделать решительный шаг, после которого теряется возможность отступить, возвратиться к прежнему.

Сиамские близнецы

Сиам – страна, которая ныне именуется Таиландом. Изредка случается, что близнецы оказываются сросшимися друг с другом. В 1811 году в Сиаме в семье Букеров родилась пара мальчиков, сросшихся между собой в области крестцовой кости. Их прозвали Чанг и Энг. Уже повзрослев, они отказались от разделительной операции, потому что, как объясняют наблюдатели, не желали расстаться. Мысли и желания у них часто возникали одновременно, разговор, который начинал один, нередко продолжал другой. Часть жизни они провели в гастрольных поездках по странам Европы. Долгое время жили в Америке. Когда один из близнецов умер от воспаления легких, другой отверг операцию, которая освободила бы его, и скончался спустя два часа, в возрасте шестидесяти трех лет. Реклама, сопутствующая братьям, сделала их знаменитостями и дала название явлению, которое и поныне в медицинском мире именуют феноменом «сиамских близнецов». В фигуральном употреблении «сиамские близнецы» – неразлучные друзья, живущие общими мыслями и интересами, а также нечто, неразличимо похожее друг на друга, нераздельное.

Сизифов труд. Сизифова работа

Выражение возникло из греческой мифологии. Коринфский царь Сизиф за оскорбление богов был присужден Зевсом к вечной муке в Аиде: он должен был вкатывать на гору огромный камень, который, достигнув вершины, опять скатывался вниз. Впервые выражение «сизифов труд» встречается в элегии римского поэта Проперция (I в. до н. э.). Употребляется в значении: тяжелая, бесконечная и бесплодная работа.

Сильнее кошки зверя нет

Цитата из басни И.А. Крылова «Мышь и Крыса» (1816).

Символ веры

Так называется краткое изложение основных догматов христианской религии. Выражение это употребляется иносказательно в значении: кредо, основные положения какой‑либо теории, политической программы и пр.

Синий чулок

Выражение возникло в Англии в 80‑х гг. XVIII в. и не имело того пренебрежительного значения, которое получило позднее. Первоначально оно обозначало кружок лиц обоего пола, собиравшихся у леди Монтегю (Montagu) для бесед на литературные и научные темы. Потом так стали насмешливо и презрительно называть женщин, всецело поглощенных книжными, учеными интересами.

Синяя борода

Выражение возникло из старофранцузской сказки «Рауль, рыцарь Синяя Борода», впервые напечатанной Ш. Перро в 1697 г. Выражение употребляется в значении: ревнивый муж, зверски обращающийся с женой.

Синяя птица

У некоторых германских народов синяя птица издавна служит символом счастья. «Гоняться за синей птицей» – значит искать счастья. В Европе по‑настоящему синих птиц нет, и поймать такую птицу, по меньшей мере, трудно. Русский народ не знал ни этого образа, ни этого выражения до начала девятисотых годов. В те годы стала известной пьеса «Синяя птица» бельгийского писателя М. Метерлинка. Малыши Тильтиль и Митиль, дети бедняка дровосека, пускаются в путь на поиски «синей птицы», но возвращаются в дом без нее: самым синим из всех птиц оказывается скворец, который жил у них в избушке.

Сказка про белого бычка

Выражение возникло из «докучной» сказочки, которой дразнят детей, докучающих просьбой рассказать им сказку. Употребляется в значении: бесконечное повторение одного и того же.

Скатертью дорога

В представлении русских людей чище, глаже, ровнее хорошей холщовой или тем более «камчатной» (шелковой) скатерти ничего на свете не могло быть. Дороги в старой Руси не отличались ни чистотой, ни гладкостью. Ездить по ним было истинным мучением, и лучшего пожелания, чем дороги, ровной, как скатерть, хозяин не мог сделать уезжающим гостям. Вначале восклицание «скатертью дорога» и понималось как доброе пожелание. Но потом оно приобрело как раз противоположный, иронический смысл. Теперь так говорят, желая показать, что уход или отъезд человека не причинит остающимся ни малейшего огорчения. «Скатертью доро га!» равносильно словам: «Проваливай, без тебя обойдемся».

Скрежет зубовный

Выражение возникло из евангельского описания адских мучений: «там будет плач и скрежет зубов» (Матф., 8, 12). Употребляется в значении: бешеная злоба.

Скупой рыцарь

Заглавие пьесы А.С. Пушкина (1830). Говорится о человеке, подобно пушкинскому Скупому рыцарю, скопившему огромные богатства и наслаждающемуся самим фактом обладания сокровищами.

Слона не приметить

Выражение возникло из басни И.А. Крылова «Любопытный» (1814). Посетитель кунсткамеры разглядел там мелких насекомых, но на вопрос: «А видел ли слона?» – отвечает: «Слона‑то я и не приметил». Выражение «слона не приметить» употребляется в значении: не заметить самого главного, важного.

Слуга двух господ

Заглавие комедии (1749) Карло Гольдони. В других русских переводах – «Слуга двух хозяев». Герой комедии Труфальдино ухитряется для повышения своего заработка одновременно служить двум господам, скрывая это от обоих. Выражение «слуга двух господ» употребляется для характеристики двурушников.

Служить бы рад, прислуживаться тошно

Цитата из комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» (1824), слова Чацкого.

Смертный грех. Семь смертных грехов

Выражения эти восходят к Первому посланию Иоанна (5, 16–17). Смертный грех в религиозных представлениях – грех, который нельзя искупить, он влечет за собой вечную муку в загробной жизни. В схоластической догматике смертных грехов считалось семь. На старинных русских лубочных картинках, изображавших семь смертных грехов, к ним отнесены: зависть, скупость, блуд, объедение, гордость, уныние, гнев. Но, став крылатыми, выражения «смертный грех», «семь смертных грехов» употребляются и фигурально: очень большой порок.

Смешенье языков французского с нижегородским

Слова из комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» (1824). Употребляется в значении: смешивать две несопоставимые вещи; изображать образованность.

Смотри в корень!

Афоризм Козьмы Пруткова (1854).

Со щитом или на щите

Спартанские женщины, как сообщают историки древности, отличались силой воли, смелостью, преданностью родине и сдержанной, лишенной чувствительности речью. Плутарх передает, что одна из них, провожая сына на войну, подала ему щит со словами: «С ним или на нем», то есть вернись победителем или погибни. (В Древней Греции павшего в бою выносили с поля битвы на его щите.) Отсюда и возникло выражение «со щитом или на щите», имеющее значение: оказаться победителем или погибнуть со славой, добиться цели или потерпеть полную неудачу.

Содом и Гоморра

Выражение, означающее распущенность, а также крайний беспорядок, шум, суматоху; возникло из библейского мифа о городах Содоме и Гоморре в древней Палестине, которые за грехи их жителей были разрушены огненным дождем и землетрясением (Бытие, 19, 24–25).

Соль земли

Выражение из Евангелия, слова Иисуса ученикам: «Вы – соль земли» (Матф., 5, 13). Употребляется в значении: наиболее активная, творческая сила народа.

Сор из избы выносить

В прямом значении: крестьяне сор не выносят и не выметают из жилья. «Это, через полуаршинные пороги, хлопотно, да притом сор стало бы разносить ветром и недобрый человек мог по сору… наслать порчу… Сор сметается в кучку… а когда затапливают печь, его сжигают» (В.И. Даль). В переносном значении: «не носи домашних счетов в люди, не сплетничай, не баламуть; семейные дрязги разберутся дома, коли не под одним тулупом, так под одной крышей». Подобные «неразглашательные» правила были и в школе Пифагора, у ряда других древнегреческих мудрецов. О том же поучает и старинная китайская пословица: «Не выноси из дома семейные дела».

Спустя рукава (делать)

В Древней Руси носили верхнюю одежду с непомерно длинными рукавами; незасученные концы их ниспадали до колен, а то и до земли. Естественно, что, не подняв таких рукавов, нечего было и думать о работе. Теперь так говорят о небрежно, с ленцой, кое‑как выполняемой работе.

Сражаться с ветряными мельницами

Выражение возникло после выхода в свет романа М. Сервантеса «Дон Кихот» (1600). Употребляется в значении: бесплодно бороться с воображаемыми препятствиями, как Дон Кихот, принявший ветряные мельницы за великанов.

Срывание всех и всяческих масок

Выражение В.И. Ленина в статье «Лев Толстой как зеркало русской революции» (1908). Выражение это широко применяется для характеристики обличительных тенденций.

Срывать цветы удовольствия

Выражение из комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» (1836), слова Хлестакова: «Я люблю поесть. Ведь на то живешь, чтобы срывать цветы удовольствия». Употребляется в значении: эгоистически, беспечно пользоваться удовольствиями жизни, не думая о своем семейном или общественном долге.

Старая гвардия

Выражение восходит к наименованию отборных частей войск Наполеона. Французская гвардия была в 1807 г. разделена на «старую» и «молодую»; «старая гвардия», в состав которой входили закаленные в боях лучшие солдаты и офицеры, игравшая крупную роль в наполеоновских войнах, была окружена ореолом «непобедимости». Употребляется как характеристика испытанных, опытных деятелей на каком‑либо поприще.

Столбовая дорога

Дороги любого государства делятся на несколько категорий – начиная от государственных шоссе и до малых тропинок. В старой России лишь на самых важных дорожных линиях – большаках, «больших дорогах» – через каждую версту ставились деревянные столбы с отметкой расстояния от ближайших населенных пунктов. Такие дороги и назывались «столбовыми». В переносном смысле «столбовой дорогой» именуется основное, главное направление работы, движения, правильный путь к чему‑либо.

Стоять как вкопанный

При царе Алексее Михайловиче Тишайшем в 1649 году было принято Соборное уложение, одна из статей которого говорила: если жена учинила «мужу своему смертное убийство», то ее «живую окопати в землю… и держати ее в земле… покамест она умрет». Отзвук этого жестокого акта возмездия сохранился в созданных народом образных сравнениях: стоять как вкопанный – застыть на месте; стать неподвижным. Такого рода наказания были у многих народов.

Страха ради иудейска

Выражение из Евангелия, из рассказа об Иосифе Аримафейском, который из страха перед иудеями (по церк. – слав. «страха ради иудейска») скрывал, что он ученик Иисуса (Иоанн, 19, 38). Выражение это употребляется в значении: из страха перед властями или какой‑либо силой.

Ступай с миром

Формула отпущения грехов после исповеди.

Суд Соломона

Выражение это употребляется в значении: суд мудрый и скорый. Основано оно на библейском рассказе о мудрости царя Соломона (Третья книга Царств, 3, 16–28).

Судьба Евгения хранила

Слова из романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Говорится об успешном разрешении трудной ситуации.

Суета сует и всяческая суета

Выражение из Библии (Екклезиаст, 1, 2). Употребляется в значении: мелочные заботы, все ничтожное, бесполезное, не имеющее истинной ценности.

Суровая проза

Выражение из романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин» (1828). Употребляется в значении: повседневность, будничная обстановка, лишенная поэтичности.

Сучок в глазу замечать

Выражение возникло из евангельского текста: «Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?.. Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза, тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего» (Матф., 7, 3–5; Лука, 6, 41). Употребляется в значении: замечать мелкие недостатки кого‑либо, не замечая своих, более крупных.

Сыновья лейтенанта Шмидта

В первых двух главах сатирического романа И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой теленок» (1931) рассказывается о ловких мошенниках, которые извлекают различные выгоды, выдавая себя за сыновей лейтенанта Шмидта, руководителя революционного восстания матросов в Севастополе в 1905 г., расстрелянного по приговору царского суда. Наименование «сыновья лейтенанта Шмидта» применяется к проходимцам подобного типа.

Сфинкс. Сфинксова загадка

В греческой мифологии Сфинкс – чудовище с лицом и грудью женщины, туловищем льва и крыльями птицы, обитавшее на скале около Фив; Сфинкс подстерегала путников и задавала им загадки; не сумевших разгадать их она убивала. Когда же Фиванский царь Эдип разгадал заданные ему загадки, чудовище лишило себя жизни. Отсюда словно «сфинкс» получило значение: что‑либо непонятное, загадочное; «сфинксова загадка» – что‑либо неразрешимое.

Счастливые часов не наблюдают

Цитата из комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» (1824), слова Софьи. Выражение это можно сблизить со словами из драмы «Пикколомини» (1800) Шиллера: «Die Uhr schlagt keinem Gliicklihen» («Счастливому часы не бьют»).

Табель о рангах

Так называется список чинов военного, гражданского и придворного ведомства, установленный законом Петра I (1722), о порядке государственной службы в России. Переносно выражение «табель о рангах» употребляют как сравнительную оценку заслуг или успехов ряда лиц в какой‑либо области.

Тайное стало явным

Выражение восходит к евангельскому тексту: «Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным» (Марк, 4, 22; Лука, 8, 17).

Тайны мадридского двора

Шутливое выражение возникло после появления русского перевода романа немецкого писателя Г. Борна «Тайны мадридского двора» (1870). Употребляется по поводу сенсационного разоблачения какой‑нибудь тайны.

Так проходит слава мира

Выражение из церемонии избрания Папы Римского. Часто употребляется на латыни: sic transit gloria mundi. Употребляется для характеристики ярких, но быстротечных явлений.

Там, на неведомых дорожках

Слова из Вступления к поэме А.С. Пушкина «Руслан и Людмила» (1824–1825). Говорится о запутанных политических вопросах, «белых пятнах» истории, социально‑экономических проблемах и т. д.

Танцевать на вулкане

Выражение возникло из слов французского посла в Неаполе графа Сальванди (1795–1856). Употребляется в значении: жить в беспокойстве, в ожидании каких‑либо бедствий.

Танцевать от печки

Выражение, употребляемое в значении: приступая к какому‑либо делу, разговору, начинать всегда с одного и того же, возвращаться к исходному пункту. Происхождение его объясняет одна из сцен неоконченного романа В.А. Слепцова «Хороший человек» (1871), которым, по‑видимому, оно и популяризировано.

Тартарен из Тараскона

Герой романа Альфонса Доде «Необычайные приключения Тартарена из Тараскона» (1872) – лгун, хвастун и болтун. Имя его стало нарицательным для людей подобного типа.

Тартюф

Герой одноименной комедии Мольера (1669), ханжа и лицемер. Имя его стало нарицательным для людей подобного типа.

Тащить и не пущать

Выражение из рассказа Г. Успенского «Будка» (1868). Стало крылатым в журналистике и до сих пор используется для характеристики тупого самоуправства.

Темна вода во облацех

Выражение, которым характеризуется что‑либо непонятное; возникло из библейского текста (Псал., 17, 12): «И положи тму за кров свой, окрест его селение его, темна вода во облацех воздушных».

Терновый венец

Выражение, означающее страдания, тяжелый, мучительный путь; символ страдания; возникло из евангельского рассказа о колючем, терновом венце, надетом воинами на голову Иисуса перед казнью на кресте (Матф., 27, 29; Марк, 15, 17; Иоанн, 19, 2).

Тертый калач

«Тертый калач» – пшеничный хлеб, хлебец, выпекаемый из крутого калачного теста, которое тщательно, долго трут и мнут. Переносно так называют бывалого человека, который многое повидал на своем веку.

Типун тебе на язык!

Бывают болезненные твердые прыщики на языке человека; кое‑где на Руси их называли «типунами» и считали признаком лживости. Соврал что‑нибудь – и готово: сидит «типун». Из этих наблюдений и суеверий родилась и заклинательная формула: «Типун тебе на язык!» Ее основное значение было: «Ты лжец: пусть у тебя появится типун на языке». Теперь значение этого заклинания несколько изменилось. «Типун тебе на язык!» – ироническое пожелание тому, кто высказал недобрую мысль, предсказал неприятное.

Тихой сапой

В Италии «цаппа» – заступ, лопата для земляной работы. Заимствованное отсюда во французский язык, слово это превратилось во французское «сап» и получило значение «земляные, окопные и подкопные работы», а из него выросло слово «сапер». На Руси в военный язык тоже проник термин «сапа», и появилось выражение «тихая сапа» – работы, которые ведутся с особой осторожностью, без шума, с тем чтобы подобраться к противнику незаметно, в полной тайне. Когда же это выражение распространилось широко и в общем языке, оно получило значение: осторожно, в глубокой тайне и не спеша.

Титаны

В греческой мифологии – дети Урана (неба) и Геи (земли), восставшие против богов‑олимпийцев, за что были низвергнуты в тартар. Переносно титаны – люди, отличающиеся силой, исполинской мощью ума, гении; титанический – огромный, грандиозный.

Толочь воду в ступе

В древности – наказание виновных в монастырях. Постепенно стало обозначать любую бесполезную, пустую работу.

Три кита

Выражение возникло из древних космогонических сказаний. «Земля стоит на осьмидесят китах‑рыбах меньшиих да на трех рыбах большиих» Выражение «три кита» употребляется в значении: три главных основы чего‑либо.

Тридцать сребреников

Выражение, употребляющееся в значении цены предательства, основано на евангельском рассказе (Матф., 26, 15) о тридцати сребрениках, полученных Иудой за то, что он предал Иисуса.

Тришкин кафтан

В басне под таким названием И.А. Крылов вывел портняжку Тришку, который для починки продранного на локтях кафтана обрезал рукава, а затем «Обрезал фалды он и полы, Наставил рукава, и весел Тришка мой, Хоть носит он кафтан такой, Которого длиннее и камзолы». В переносном смысле имеется в виду любая критическая ситуация, когда с устранением одних недостатков неминуемо возникают другие.

Труба архангела

Выражение возникло из Апокалипсиса (8, 2–12), в котором рассказывается об ангелах, грозно трубящих в трубы перед Страшным судом.

Трубка мира

У североамериканских индейцев существовал обычай при заключении мира выкуривать с врагом общую трубку – «трубку мира». Отсюда выражение «трубка мира» стало употребляться как образное определение мира, дружбы; «выкурить трубку мира» – заключить мир, примириться.

Туманный Альбион

Это образное обозначение Англии. Слово «Альбион» (от латинского «альбус» – «белый» или от кельтского корня, означавшего «горы») значит Британия. Что же до определения «туманный», то оно обязано своим существованием прославленным густым морским туманам, постоянно окутывающим низменные части острова Великобритания.

Ты победил, Галилеянин!

Восклицание, приписываемое римскому императору (361–363) Юлиану Отступнику. Лишив христианство (которое он называл «галилейством», так как Христос считался уроженцем Галилеи) положения государственной религии в Римской империи, он пытался восстановить языческий культ. Ряд полемических сочинений против христианства, написанных Юлианом, вызвал ненависть со стороны апологетов христианства, присвоивших ему прозвище «Отступник». Позднее историками христианства (Феодоритом, ок. 390–458, и др.) была создана легенда о том, что Юлиан, смертельно раненный в сражении с персами, воскликнул: «Ты победил, Галилеянин!» В действительности же Юлиан до конца своей жизни был врагом христианства. Восклицание это стало крылатой фразой, выражающей сознание смирения перед истиной, признание себя побежденным, иногда употребляется иронически с заменой слова «галилеянин» именем того, по адресу кого оно направлено.

Тысяча и одна ночь

Название знаменитого сборника арабских сказок, окончательная редакция которого относится к XV–XVI вв. Сборник стал известен в Европе в начале XVIII в. по неполному переводу‑переделке (1704–1708) А. Галлана. Этот французский перевод, в свою очередь, был переведен на многие языки, в том числе и на русский, впервые в 1763–1771 гг. Название сборника стало синонимом чего‑либо необычайного, сказочно великолепного.

Тяжела ты, шапка Мономаха!

Шапка Мономаха – венец, которым венчались на царство московские цари, символ державной власти со времен Древней Руси. Слова эти стали употребляться после появления трагедии А.С. Пушкина «Борис Годунов». Царь произносит их в своем монологе, сетуя на тяготы, тяжелую долю самодержца. Эти же слова характеризуют тяжелое положение, трудности, выпавшие на чью‑либо долю.

Тьма кромешная

В церковнославянском тексте Евангелия (Матф., 22, 13) так называется ад, преисподняя. Выражение это употребляется иносказательно, в значении: полная, беспросветная тьма; невежество, тягостная, мрачная жизнь.

У черта на куличках

Кулички – вариант финского корня, слово «кулиги», «кулижки», давно вошедшее в русскую речь. Так на Севере назывались лесные полянки, лужки, болотца. Здесь, в лесистой части страны, поселенцы все время вырубали в лесу «кулижки» – площадки для распашки и покоса. В старых грамотах постоянно встречается такая формула: «И вся та земля, покуда топор ходил и коса ходила». Земледельцу часто приходилось на свою ниву отправляться в страшную глушь, на самые дальние «кулижки», хуже ближних разработанные, где, по тогдашним суеверным представлениям, в болотах и буреломах водились и лешие, и черти, и всякая лесная нечисть. Так и получили обычные слова свое второе, переносное значение: очень далеко, на краю света, где‑то в дикой глуши.

Укрощение строптивой

Так озаглавлен первый русский перевод (1843) комедии Шекспира «The Taming of the Shrew». Автор перевода H.X. Кетчер. Сюжет пьесы Шекспира: причуды непокорной невесты, а потом жены, перевоспитываемой мужем. Выражение «укрощение строптивой» применяется, когда говорят о перевоспитании трудных характеров, а также по поводу насильственных мероприятий, направленных против протестов в какой‑либо области.

Ума палата

Слово «палата» в старые времена означало большое помещение в каменном здании. Потом слово это стало применяться к различным учреждениям, помещавшимся в таких обширных строениях: Оружейная палата, Грановитая палата… В палатах происходили обычно всевозможные совещания, бояре в них «думали государеву думу». Отсюда и возникло выражение «ума палата», рисовавшее человека, по разуму равного целому собранию мудрецов. В дальнейшем, однако, этот оборот приобрел иронический смысл: сейчас так говорят чаще о глупцах, чем об умных людях.

Умывать руки

Выражение возникло из евангельской легенды. Пилат умыл руки перед толпой, отдав ей Иисуса для казни, и сказал: «Не виновен я в крови праведника сего» (Матф., 27, 24). О ритуальном умывании рук, служившем свидетельством непричастности умывавшего к чему‑либо, рассказывается в Библии (Второзаконие, 21, 6–7). Употребляется в значении: устраняться от ответственности за что‑либо.

Унтер Пришибеев

Герой одноименного рассказа (1885) А.П. Чехова, отставной унтер‑офицер, тип старорежимного самочинного блюстителя порядка, считающего себя вправе во все вмешиваться, всем делать замечания, всё давить своим унтер‑офицерским авторитетом.

Упасть на добрую почву

Выражение из евангельской притчи о сеятеле; когда он сеял, одни семена упали при дороге, и птицы поклевали их; другие упали на каменистую почву и хотя скоро взошли, но скоро и увяли; иные упали в сорные травы, и они заглушили их; иное семя «упало на добрую землю и принесло плод; одно во сто крат, а другое в шестьдесят, иное же в тридцать» (Матф., 13, 3–8).

Уязвимое место

Выражение, возникшее из мифологических рассказов о единственном уязвимом месте на теле героя: пятка Ахиллеса, пятно на спине Зигфрида и пр.; употребляется в значении: слабая сторона человека, дела.

Услужливый дурак опаснее врага

Выражение из басни И.А. Крылова «Пустынник и Медведь» (1808). Говорится обычно об услуге, о которой не просили и которая приводит к неприятностям.

Утраченные иллюзии

Так назван в русском переводе роман Бальзака «Les Illusions perdues» (1839), в котором показана растлевающая власть золота в буржуазном обществе.

Факты – упрямая вещь

Поговорка эта приобрела крылатость после выхода в свет (1749) английского перевода романа французского писателя Лесажа «История Жиль Бласа».

Фемида. Весы Фемиды. Жрецы Фемиды

Фемида – в греческой мифологии (Гесиод, Гомер) богиня правосудия; изображалась держащей в одной руке меч, а в другой весы, с повязкой на глазах, символизирующей беспристрастие, с которым она судит обвиняемых в чем‑либо, как бы взвешивая на весах все доводы обвинения и защиты и карая мечом виновных. Имя ее и выражение «весы Фемиды» стали синонимами правосудия. Выражение «храм (алтарь) Фемиды» употребляется в значении суд, «жрецы Фемиды» – судьи.

Феникс

Феникс – священная птица древних египтян. Египетский миф о ней (Геродот. История) перешел в Грецию, где рассказывался так: через каждые 500 лет Феникс прилетает в Египет, в храм бога солнца Ра, где его сжигают, но он вновь возрождается из пепла и на сороковой день улетает в Индию. По другим сказаниям, Феникс, состарившись, сам себя сжигал на костре и вылетал юным из пепла. Отсюда Феникс стал символом вечного возрождения. «Воскрес, возродился, как Феникс из пепла» – говорится о ком‑или о чем‑либо погибшем, но снова возродившемся. Название этой мифологической птицы употребляется в переносном значении как определение чего‑либо исключительного, необыкновенного.

Фиговый листок

Выражение восходит к библейскому мифу об Адаме и Еве, познавших после грехопадения стыд и опоясавшихся листьями смоковницы (фигового дерева) (Бытие, 3, 7). Распространению выражения способствовало то, что с XVI в. скульпторы применяли фиговый листок при изображении нагого тела. Эта условность, удержавшаяся до конца XVIII в., возникла как уступка церкви, признававшей греховным реалистическое изображение наготы в искусстве. Выражение употребляется значении: лицемерное прикрытие чего‑либо постыдного, непристойного, а также лицемерная маскировка подлинных намерений или истинного положения дела.

Фигаро здесь, Фигаро там

Из оперы «Севильский цирюльник» (1816) Россини, текст Стербини, по комедии Бомарше. Выражение это характеризует расторопных людей, одновременно выполняющих несколько дел, а имя Фигаро употребляется как синоним расторопного слуги, а также искусного парикмахера.

Филиппика

Афинский оратор Демосфен (384–322 гг. до н. э.) разоблачал в своих гневных речах врага афинской демократии Филиппа Македонского. Речи эти получили название филиппик. В память этих замечательных образцов ораторского искусства Марк Туллий Цицерон (106–43 гг. до н. э.) назвал Филиппиками свои знаменитые речи, направленные против римского государственного деятеля Марка Антония. В дальнейшем слово «филиппика» получило значение грозной, обвинительной речи.

Философский камень

Термин, созданный средневековыми алхимиками, означавший особое вещество, которому приписывалась сила превращать серебро и неблагородные металлы в золото; это вещество, на самом деле в природе не существующее, должно было также служить универсальным лекарством, исцеляющим все болезни и омолаживающим старые организмы. Переносно «философский камень» употребляется в значении: начало всех вещей.

Филькина грамота

Автором этого выражения был царь Иван IV, прозванный в народе Грозным за массовые казни и убийства. Для усиления своей власти, что невозможно было без ослабления князей, бояр и духовенства, Иван Грозный ввел опричнину, наводившую ужас на все государство. Не мог примириться с разгулом опричников митрополит Московский Филипп. В своих многочисленных посланиях к царю – грамотах – он стремился убедить Грозного отказаться от проводимой им политики террора, распустить опричнину. Строптивого митрополита Грозный презрительно называл Филькой, а его грамоты – «филькиными грамотами». За смелые обличения Грозного и его опричников митрополит Филипп был заточен в Тверской монастырь, где его задушил Малюта Скуратов. Выражение филькина грамота укоренилось в народе. Вначале так говорили просто о документах, не имеющих юридической силы. А теперь это означает также и «невежественный, безграмотно составленный документ».

Фома неверующий

Выражение возникло из евангельской легенды о том, как один из апостолов, Фома, когда ему рассказали о воскресении распятого Христа, заявил: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю» (Иоанн, 20, 24–29). Так говорят о человеке, которого трудно заставить поверить чему‑нибудь.

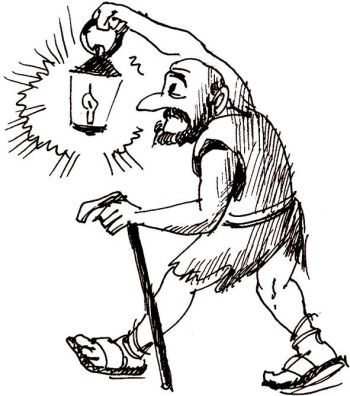

Фонарь Диогена

Греческий писатель III в. н. э. Диоген Лаэртский в 4‑й книге своего сочинения «Жизнь, учение и мнения знаменитых философов» рассказывает, что греческий философ Диоген (IV в. до н. э.) однажды зажег днем фонарь и, расхаживая с ним, говорил: «Я ищу человека». Возникшее отсюда выражение «искать с фонарем Диогена» употребляется в значении: упорно, но тщетно стремиться найти кого‑или что‑либо.

Фортуна. Колесо Фортуны

Фортуна – в римской мифологии богиня слепого случая, счастья и несчастья. Она изображалась с повязкой на глазах, стоящей на шаре или колесе и держащей в одной руке руль, а в другой – рог изобилия. Руль указывал на то, что Фортуна управляет судьбой человека, рог изобилия – на благополучие, изобилие, которое она может подарить, а шар или колесо подчеркивали ее постоянную изменчивость. Имя ее и выражение «колесо Фортуны» употребляется в значении: случай, слепое счастье.

Фурия

В римской мифологии – каждая из трех богинь мщения (в греч. миф. – эриннии). Эсхил, который вывел эринний на сцену, изобразил их отвратительными старухами со змеями вместо волос, с налитыми кровью глазами, с высунутыми языками и оскаленными зубами. Символ мщения, переносно – злобная, разъяренная женщина.

Химера

В греческой мифологии – огнедышащее чудовище, описываемое различно. Гомер в «Илиаде» сообщает, что оно имеет голову льва, туловище козы и хвост дракона. Гесиод в «Теогонии» утверждает, что химера о трех головах (льва, ковы, дракона). Иносказательно химера – нечто нереальное, плод воображения.

Хлеб насущный

Выражение из молитвы, приведенной в Евангелии (Матф., 6, 11): «Хлеб наш насущный даждь нам днесь», то есть хлеб, нужный для существования, дай нам на сей день. Кроме прямого значения, употребляется в смысле: жизненно необходимое.

Хлеба и зрелищ!

Выражение из 7‑й сатиры римского поэта Ювенала. Это был лозунг римской черни при императоре Августе: «Panem et circensesl» (дословно: «Хлеба и цирковых игр!»).

Хлестаков. Хлестаковщина

Герой комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» (1836) – лжец и хвастун. Имя его стало нарицательным; «хлестаковство», «хлестаковщина» – беззастенчивое, хвастливое вранье.

Хлыщ

Это слово‑клеймо было создано писателем И.И. Панаевым в середине XIX века. Оно являло собой букет человеческого тщеславия. В. Даль: хлыщ – это фат, франт, щеголь, повеса. Н. Лесков: франтоватый и легкомысленный молодой человек, фат, щеголь. Н. Островский: задавака и бахвал. В. Кочетов: таких в оперетках представляют. Словарь русского языка: франтоватый, легкомысленный, развязный человек.

Ходить гоголем

Слово «гоголь» означает определенную породу диких уток. Как это характерно для многих птиц из семейства утиных, гоголи на суше выступают важно, вперевалку, с выпяченной грудью и гордо закинутой назад блестящей, черно‑зеленой головкой. Эта их сановитая поступь привела к тому, что слова «ходить гоголем» стали применяться ко всякой напыщенной, преисполненной достоинства походке.

Ход конем

В шахматной игре «сделать ход конем» значит: передвинуть определенную фигуру определенным способом, резко отличным от движения всех остальных. Те передвигаются всегда по прямой; конь ходит по ломаной линии, что осложняет наблюдение за ним, делает его удары труднее предвидимыми, неожиданными, как бы «коварными». Именно эта особенность и дала специальному выражению возможность получить вторичное, переносное значение. Оно оторвалось от шахматного поля и в самых различных областях жизни стало обозначать хитро, может быть, даже с некоторым оттенком коварства задуманный выпад, удар, обходной маневр в какой‑либо борьбе.

Хождение по мукам (мытарствам)

Выражение, которым характеризуются тяжелые, разнообразные жизненные испытания, одно за другим выпавшие на долю кого‑нибудь; восходит к древнему верованию христиан в хождение душ умерших грешников по мукам или по «мытарствам» в продолжение сорока дней, когда бесы подвергают их всяческим истязаниям.

Хорошо смеется тот, кто смеется последним

Выражение это принадлежит французскому писателю Жану Пьеру Флориану (1755–1794), употребившему его в басне «Два крестьянина и туча»: «Rira bien qui rira le dernier» – «Хорошо посмеется тот, кто посмеется последним».

Хоть видит око, да зуб неймет

Цитата из басни И.А. Крылова «Лисица и виноград» (1808). В сборнике Снегирева «Русские народные пословицы» приведена пословица: «Глаз видит, да зуб неймет».

Хранить (беречь), как зеницу ока

Выражение из Библии: «Он нашел его в пустыне безводной, жаждущего от зноя, ограждал его, смотрел за ним, хранил его, как зеницу ока своего» (Второзаконие, 32, 10). «Храни меня, как зеницу ока» (Псал., 16, 8). Зеница (церк. – слав.) – зрачок, глаз.

Царевна Несмеяна

В русской народной сказке царевна Несмеяна – царская дочь, которая «никогда не улыбалась, никогда не смеялась, словно сердце ее ничему не радовалось». Переносно так называют тихоню, скромницу.

Цель оправдывает средства

Этот девиз иезуитов заимствован ими у английского философа Т. Гиббса, который высказал подобную мысль в книге «О гражданине» (1642). Вероятно, еще раньше об этом говорил писатель и политик Н. Макиавелли в сочинении «Государь» (1532).

Цепная реакция

Этот термин введен учеными более полувека назад для обозначения последовательного ряда чередующихся химических реакций. А несколько позже, с зарождением и развитием ядерной физики, появился еще один термин: цепная ядерная реакция. Им стали называть самоподдерживающийся процесс деления атомных ядер. Много лет такое сочетание слов оставалось только на вооружении ученых‑химиков и употреблялось всегда в прямом смысле. Теперь слова «цепная реакция» означают любой процесс, над которым человек потерял власть и контроль, все то, что, раз начавшись, развивается все шире и шире, сильнее и сильнее, как пожар или лавина.

Цербер

В греческой мифологии трехголовый пес, охраняющий вход в подземное царство (Аид). О нем впервые рассказано в «Теогонии» древнегреческого поэта Гесиода; говорит о ней Вергилий («Энеида») и др. Отсюда слово «цербер» (латинск. форма; греч. – Кербер) употребляется переносно в значении: свирепый, бдительный страж, а также – злая собака.

Циклоп

В греческой мифологии циклопы – племя могучих одноглазых великанов. Это они, помощники бога‑кузнеца Гефеста, выковали Зевсу молнии и громовые стрелы в горниле огнедышащей Этны. Циклопы населяют нелюдимый остров, обитают в пещерах, занимаются скотоводством. Эти свирепые существа не прочь при случае полакомиться человечиной. Нарицательно циклопом нарекают человека огромной физической силы, а также человека с одним глазом. Архаичным стал некогда употребительный образ циклопа как строителя и кузнеца. Производное от слова циклоп – циклопический и доныне употребляется в значении: исполинский, огромных размеров.

Цирцея

Цирцея (латинская форма; греч. Кирке) – по Гомеру, коварная волшебница. В «Одиссее» Гомера рассказывается, как с помощью волшебного напитка она превратила спутников Одиссея в свиней. Одиссей, которому Гермес дал магическое растение, победил ее чары, и она предложила ему разделить ее любовь. Заставив Цирцею поклясться в том, что она не замышляет ничего дурного против него и вернет человеческий облик его спутникам, Одиссей согласился на ее предложение. Имя ее стало синонимом опасной красавицы, коварной обольстительницы.

Чего моя нога хочет

Выражение, обозначающее крайнюю степень самодурства, из драмы А.Н. Островского «Грех да беда на кого не живет» (1863).

Чего тебе надобно, старче?

Слова золотой рыбки из произведения А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке» (1833). Так шутливо говорят о каком‑либо желании, какой‑либо потребности, необходимости и т. п.

Человек в футляре

Так называют человека, боящегося всяких новшеств, крутых мер, очень робкого, подобного учителю Беликову, изображенному в рассказе А.П. Чехова «Человек в футляре» (1898).

Человек человеку волк

Выражение из «Ослиной комедии» («Asinaria») древнеримского писателя Плавта (ок. 254–184 гг. до н. э.), часто цитируемое по‑латыни (Homo homini lupus est или lupus est homo homini); употребляется как формула крайнего эгоизма.

Человек человеку – друг, товарищ и брат

Слова из Программы КПСС, принятой XXII съездом Коммунистической партии (1961), один из принципов морального кодекса строителей коммунизма: «гуманные отношения и взаимное уважение между людьми: человек человеку – друг, товарищ и брат».

Человек – это звучит гордо

Выражение из пьесы М. Горького «На дне» (1902), слова Сатина: «Человек! Это – великолепно! Это звучит… гордо! Че‑ло‑век! Надо уважать человека».

Человеческая комедия

Это заглавие многотомного цикла романов Бальзака (1842–1848). Обозначает многообразие отношений между людьми.

Челом бить

Слово «чело» по‑древнерусски значит «лоб». В Древней Руси «челом» бились еще и об пол, падая перед вельможами и царями в земных поклонах. Это называлось «кланяться большим обычаем» и выражало крайнюю степень уважения. Неудивительно, что «бить челом» вскоре стало означать: обращаться к властям с просьбой, ходатайствовать. В письменных просьбах – «челобитных» – так и писали: «А на сем тебе твой холопишко Ивашко челом бьет…».

Числом поболее, ценою подешевле

Фраза из комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» (1824). Так обычно говорят о стремлении получить работников или какие‑либо вещи, не считаясь с их реальной ценностью.

Что в имени тебе моем?

Название стихотворения А.С. Пушкина (1830). Часто шутливо говорится об отсутствии необходимости знать имя кого‑либо.

Что день грядущий мне готовит?

Фраза Ленского из романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Употребляется как выражение тревоги за будущее; о проблемах, которые могут возникнуть в будущем; об ожидании каких‑либо результатов.

Что естественно, то не постыдно

Изречение Эврипида.

Что наша жизнь? Игра!

Слова из либретто оперы П.И. Чайковского «Пиковая дама». Так говорят о случайности успеха, удачи и незначительности роли усилий самого человека при достижении какой‑либо цели; о непредсказуемости каких‑либо событий и т. п.

Что ты ржешь, мой конь ретивый?

Строка из цикла стихотворений А.С. Пушкина «Песни западных славян» (1834). Как шутливый вопрос о причинах чьего‑либо смеха.

Шапками закидаем

В начале русско‑японской войны 1904–1905 годов некоторые российские газеты потешались над японскими войсками, уверяя народ, что русская армия легко одолеет врага. Однако война закончилась поражением России. И тогда слова «шапками закидаем» сделались ироническим определением глупой самонадеянности. А до того это издавна известное на Руси выражение воспринималось совершенно серьезно для обозначения численного превосходства над противником. Сейчас это выражение употребляется для характеристики развязного, самодовольного бахвальства по отношению к противнику, неоправданной бравады.

Шемякин суд

Выражение возникло из старинной русской сатирической повести о Шемякином суде, обличавшей произвол и корыстность феодального суда. Употребляется в значении: неправый, несправедливый суд.

Шехерезада

Сказки, вошедшие в состав арабского сборника «Тысяча и одна ночь», вложены в уста Шехерезады, которая рассказывает их в течение 1001 ночи своему мужу, персидскому царю Шехрияру. Переносно Шехерезада: что‑либо сказочно‑великолепное, необычайное.

Школа злословия

Заглавие комедии (1780) английского драматурга Т. Шеридана. Этим выражением обычно обозначают собрание сплетников.

Шкура неубитого медведя

Эта поговорка стала употребляться в России после перевода басни французского баснописца Лафонтена (1621–1695) «Медведь и два охотника». Первая же встреча самонадеянных и недалеких юнцов с медведем – предметом их охотничьих надежд – окончилась плачевно. Один с трудом убежал от косолапого, а другой лишился чувств, как только медведь к нему подступил. И вот финал басни: «Товарищ у него спросил: Скажи, что на ухо тебе он говорил? – Что по порядку должно Медведя наперед убить. А после этого уж можно И мех продать и пить». Однако еще до того и во Франции, и в Германии существовала поговорка «Не следует продавать шкуру медведя, пока он еще не убит». Так что Лафонтен написал басню, используя народную мудрость своей страны. Сейчас это выражение используется как предостережение, когда кто‑либо строит ни на чем не основанные расчеты.

Эврика

«Эврика!» (греч.) – «Я нашел!» Восклицание, приписываемое величайшему из математиков древности Архимеду Сиракузскому (ок. 287–212 гг. до н. э.).

Эзопов язык

Выражение происходит от имени легендарного греческого баснописца Эзопа, жившего, по преданию, в VI в. до н. э. Эзоп был рабом; так как о многом говорить свободно было для него опасно, он обратился к аллегорической, басенной форме. Выражение «эзопов язык» введено в широкий оборот М.Е. Салтыковым‑Щедриным; так он называл ту особую, «рабью» манеру иносказательного изложения, которую писателям приходилось применять для обхода царской цензуры. Означает язык иносказательный, полный умолчаний, намеков, аллегорий.

Эликсир жизни

Алхимики издавна пытались найти эликсир жизни – напиток, который мог бы сохранить человеку вечную молодость, дать ему бессмертие. В наши дни термин «эликсир жизни» обозначает вообще всякое хорошее и сильно действующее лекарство. Иронически он может обозначать какой‑либо напиток.

Эльдорадо

После открытия Америки в Европе получили распространение рассказы о расположенной в неисследованных областях Южной Америки сказочной стране, изобилующей золотом и сокровищами. Реальным основанием для создания этой легенды послужил религиозный обычай туземного населения нынешней Колумбии, обязывавший его вождя (касика) выезжать в определенные дни к священному озеру Гватавита, где он, осыпав себя золотым песком, совершал жертвоприношение, после чего смывал с себя золото в озере.

Это не Рио‑де‑Жанейро

Фраза героя книг Ильфа и Петрова Остапа Бендера. Символом земного рая стал для Бендера бразильский город Рио‑де‑Жанейро. «Рио‑де‑Жанейро – это хрустальная мечта моего детства», – признавался Бендер Балаганову. «Это не Рио‑де‑Жанейро», – говорил Бендер о том, что приходилось ему не по душе, с чем он сталкивался в действительности. Выражение это нередко применяется в разговоре как синоним невысокой оценки чего‑либо.

Юдоль плача

Выражение из Библии (Псал., 83, 7); употребляется в значении: земная жизнь с ее горестями и страданиями (церк. – слав.: юдоль – долина).

Я помню чудное мгновенье

Первая строка стихотворения А.С. Пушкина «К ***» (1825). Говорится при воспоминании о чем‑либо приятном и давно прошедшем.

Я слышу речь не мальчика, но мужа

Слова из трагедии А.С. Пушкина «Борис Годунов» (1825), сцена «Ночь. Сад. Фонтан». Употребляется в качестве характеристики слов того, кто приобрел жизненный опыт, самостоятельность суждений и поступков. Иронически может быть сказано о выражении крайних взглядов, максимализме в чем‑либо.

Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо

Выражение из комедии римского писателя Теренция (ок. 185–159 гг. до н. э.) «Самоистязатель», которая является переделкой комедии греческого писателя Менандра (ок. 343–291 гг. до н. э.). У Теренция фраза эта имеет иронический характер: говорят два приятеля, один упрекает другого в том, что он вмешивается в чужие дела, передает сплетни, не думая о собственном доме. На это другой возражает: «Я человек…». Смысл этого изречения: на какой бы высокой ступени умственного развития ни стоял человек, он все же остается человеком и, следовательно, носит в себе все слабости человеческой природы. Часто цитируется по‑латыни: «Ногтю sum: humani nihil a me alienum puto».

Яблоко раздора

Выражение это в значении: предмет, причина спора, вражды, впервые употребил римский историк Юстин (II в. н. э.). Основано на греческом мифе. Богиня раздора Эрида покатила между гостями на свадебном пире золотое яблоко с надписью «Прекраснейшей». В числе гостей были богини Гера, Афина и Афродита, которые заспорили о том, кому из них получить яблоко. Спор их разрешил Парис, сын троянского царя Приама, присудив яблоко Афродите. В благодарность Афродита помогла Парису похитить Елену, жену спартанского царя Менелая, из‑за чего произошла Троянская война.

Яго

Действующее лицо трагедии Шекспира «Отелло, венецианский мавр», тип негодяя‑клеветника. Имя его стало нарицательным.

Ярмарка тщеславия

Выражение из книги английского писателя Джона Бэньяна (1628–1688) «Путешествие пилигрима»; пилигрим проходит через город, о котором говорит: «Имя этому городу Тщеславие, и в этом городе находится ярмарка, именуемая ярмаркой тщеславия».

Английский романист Теккерей (1811–1863) взял выражение «ярмарка тщеславия» как заглавие для своего сатирического романа (1848), в котором изобразил нравы буржуазного общества. Выражение это употребляется как характеристика общественной среды, основным стимулом деятельности которой является тщеславие и карьеризм.

Ящик Пандоры

Выражение возникло из поэмы греческого поэта Гесиода «Труды и дни», в которой рассказывается, что некогда люди жили, не зная никаких несчастий, болезней и старости, пока Прометей не похитил у богов огонь; за это разгневанный Зевс прислал на землю красивую женщину – Пандору; она получила от Зевса ларец, в котором были заперты все человеческие несчастья. Подстрекаемая любопытством, Пандора открыла ларец и рассыпала все несчастья. Это выражение употребляется в значении: источник несчастий, великих бедствий.

А Васька слушает да ест. – С. 5

А во лбу звезда горит. – С. 5

А все‑таки она вертится. – С. 5

А вы, друзья, как ни садитесь, Всё в музыканты не годитесь. – С. 6

А король‑то голый! – С. 6

А ларчик просто открывался. – С. 7

А подать сюда Ляпкина‑Тяпкина! – С. 7

А судьи кто? – С. 7

А счастье было так возможно, Так близко! – С. 7

Авгиевы конюшни. – С. 8

Авгуры. Улыбка авгура. – С. 8

Адамова голова. – С. 8

Адамовы веки (времена). – С. 9

Адвокат дьявола. – С. 9

Адмиральский час. – С. 9

Адонис. – С. 10

Ай‑да Пушкин, ай‑да сукин сын! – С. 10

Ай, Моська! знать она сильна, Что лает на слона. – С. 10

Аки тать в нощи. – С. 11

Аккуратность (точность) – вежливость королей. – С. 11

Аллилуйю петь (затянуть). – С. 11

Аллюр три креста. – С. 11

Альма‑матер. – С. 12

Альтер эго. – С. 12

Альфа и омега. – С. 13

Аннибалова клятва. – С. 13

Антей. – С. 13

Антимонию разводить. – С. 14

Аполлон. – С. 14

Апогей славы (достигнуть апогея). – С. 14

Аппетит приходит во время еды. – С. 14

Аптекарский счет. – С. 15

Арабские сказки. – С. 15

Аргус. – С. 15

Аредовы веки. – С. 16

Ареопаг. – С. 16

Аркадия. Аркадская идиллия. – С. 16

Архимедов рычаг. «Дайте мне точку опоры, и я сдвину землю». – С. 17

Аршин проглотить. – С. 17

Ахиллесова пята. – С. 18

Ахинея. – С. 18

Ба! знакомые всё лица. – С. 20

Базаров. Базаровщина. – С. 20

Баклуши бить. – С. 20

Бальзаковский возраст. – С. 21

Басурманин. – С. 21

Башибузук. – С. 21

Башмаки износить. – С. 21

Беден, как Ир. – С. 22

Беден, как Лазарь. – С. 22

Бедлам. – С. 22

Без божества, без вдохновенья. – С. 23

Без дураков. – С. 23

Без руля и без ветрил. – С. 24

Бездна бездну призывает. – С. 24

Безумству храбрых поем мы песню. – С. 24

Бей, но выслушай. – С. 24

Белая ворона. – С. 25

Белены объелась (объелся). – С. 25

Белое пятно. – С. 26

Бесплодная смоковница. – С. 26

Бесшабашный человек. – С. 26

Бирюком жить (сущий бирюк). – С. 27

Битва народов. – С. 27

Бить в набат. – С. 27

Бить отбой. – С. 28

Благими (добрыми) намерениями ад вымощен. – С. 28

Благорастворение воздухов. – С. 28

Блажен, кто смолоду был молод, Блажен, кто вовремя созрел. – С. 29

Блоху подковать. – С. 29

Блудница вавилонская. – С. 29

Блудный сын. – С. 29

Бог из машины. – С. 30

Бог троицу любит. – С. 30

Божественный глагол. – С. 31

Божиею милостию. – С. 31

Бойцы поминают минувшие дни. – С. 31

Болдинская осень. – С. 31

Борзыми щенками брать. – С. 32

Бочка Данаид. – С. 32

Братья разбойники. – С. 33

Бросать камень. – С. 33

Бросить перчатку. – С. 33

Бумага не краснеет. Бумага все терпит. – С. 34

Буриданов осел. – С. 34

Буря в стакане воды. – С. 35

Буря мглою небо кроет. – С. 35

Буцефал. – С. 35

Было дело под Полтавой. – С. 35

Быть или не быть – вот в чем вопрос. – С. 35

Быть по сему. – С. 36

В багрец и в золото одетые леса. – С. 37

В бирюльки играть. – С. 37

В бутылку загнать. – С. 37

В Греции все есть. – С. 38

В долгий ящик отложить. – С. 38

В зените славы. – С. 39

В кильватере идти. – С. 39

В мутной воде рыбку ловить. – С. 40

В некотором царстве, не в нашем государстве. – С. 40

В один день по две радости не живет. – С. 40

В ореоле славы. – С. 40

В поте лица. – С. 41

В три погибели (согнуть). – С. 41

В цейтнот попасть. – С. 42

В чужой монастырь со своим уставом (не суйся). – С. 42

В эмпиреях витать (носиться). – С. 42

Ва‑банк. – С. 43 Вавилон. – С. 43

Вавилонский плач. Вавилонская тоска. Вавилонское пленение. – С. 43

Вавилонское столпотворение. – С. 44

Валаамова ослица. – С. 44

Валтасаров пир. Жить Валтасаром. – С. 45

Вальпургиева ночь. – С. 45

Вандалы. – С. 45 Ванька‑Каин. – С. 46

Вар, возврати мне легионы мои. – С. 46

Варфоломеевская ночь. – С. 46

Варяг. – С. 46

Ваш скорбный труд. – С. 47

Вдохнуть жизнь. – С. 47

Век Астреи. – С. 47

Великий, могучий, правдивый и свободный

русский язык. – С. 47

Венера. – С. 48

Вернемся к нашим баранам. – С. 48

Вернуться к своим пенатам. – С. 48

Весталка. – С. 49

Вечный город. – С. 49

Вечный Жид. – С. 49

Вещая Кассандра. – С. 50

Взявшие меч – мечом погибнут. Кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет. – С. 50

Вкушать от древа познания добра и зла. – С. 50

Власти предержащие. – С. 51

Властитель дум. – С. 51

Вложить персты в язвы. – С. 51

Во главу угла (поставить). – С. 51

Во всю Ивановскую (кричать). – С. 52

Водить за нос. – С. 52

Воды не замутит. – С. 52

Возвращается ветер на круги своя. – С. 53

Воздушные замки. – С. 53

Возлияние (поклонение) Бахусу (Вакху). – С. 54

Волга впадает в Каспийское море. Лошади кушают овес

и сено. – С. 54 Волк в овечьей шкуре. – С. 54

Волынку тянуть (завести). – С. 54

Вопиять гласом велиим. – С. 55

Ворона в павлиньих перьях. – С. 55

Воскрешение (воскресение) Лазаря. – С. 55

Восьмое чудо света. – С. 56

Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. – С. 56

Вперед – без страха и сомненья. – С. 57

Врачу, исцелися сам. – С. 57

Время врачует раны. Время – лучший врач. – С. 57

Времен Очаковских и покоренья Крыма. – С. 57

Время – деньги. – С. 58

Все врут календари. – С. 59

Все гнило в Датском королевстве. – С. 59

Все дороги ведут в Рим. – С. 59

Все потеряно, кроме чести. – С. 59

Все пройдет, как с белых яблонь дым. – С. 59

Все свое ношу с собою. – С. 60

Все смешалось в доме Облонских. – С. 60

Все течет, все изменяется. – С. 60

Всевидящее око. – С. 60

Всемирный потоп. – С. 58

Всему свое время, и время всякой вещи, под небом. – С. 61

Вся жизнь – борьба. – С. 61

Всякой твари по паре. – С. 61

Всякому свое. – С. 61

Втирать очки. – С. 62

Второе дыхание. – С. 62

Вывести на чистую воду. – С. 63

Выпить чашу до дна. – С. 63

Выпьем с горя, где же кружка? – С. 63

Высокой пробы (высшей пробы). – С. 64

Выше леса стоячего. – С. 64

Гадкий утенок. – С. 66

Галопом по Европам. – С. 66

Гамлет. – С. 66

Ганнибал (Аннибал) у ворот. – С. 67

Гарпагон. – С. 67

Гвардия умирает, но не сдается. – С. 67

Гвоздь программы. – С. 67

Где хорошо, там и родина (отечество). – С. 68

Геенна огненная. – С. 68

Гекуба. – С. 68

Геликон. Взлететь на Геликон. – С. 69

Гений чистой красоты. – С. 69

Геркулес. Геркулесов труд, подвиг. Геркулесовы столпы. – С. 69

Герой нашего времени. – С. 70

Герой не моего романа. – С. 70

Герострат. – С. 70 Гидра. – С. 71

Гименей. Узы (цепи) Гименея. – С. 71

Глаголом жги сердца людей. – С. 71

Гладко было на бумаге. – С. 72

Глас вопиющего в пустыне. – С. 72

Глухая тетеря. – С. 73

Гог и Магог. – С. 73

Гол как сокол. – С. 74

Голая (нагая) истина. – С. 73

Голгофа. – С. 76

Голиаф. – С. 74

Голод не тетка. – С. 74

Голод не тщеславен. – С. 75

Гомерический хохот (смех). – С. 75

Гора родила мышь. – С. 75

Гордиев узел. – С. 75

Горе луковое. – С. 76

Горе от ума. – С. 77

Горе побежденным. – С. 77

Государство в государстве. – С. 77

Государство – это я. – С. 78

Грехи молодости. – С. 78

Гулливер и лилипуты. – С. 78

Да был ли мальчик‑то? – С. 79

Да здравствует солнце, да скроется тьма! – С. 79

Да минует меня чаша сия. – С. 79

Да только воз и ныне там. – С. 80

Далеко кулику до Петрова дня. – С. 82

Дама приятная во всех отношениях. – С. 80

Дамоклов меч. – С. 81

Дары данайцев. Троянский конь. – С. 80

Два Аякса. – С. 82

Двадцать два несчастья. – С. 82

Дворянское гнездо. – С. 82

Двуликий Янус. – С. 83

Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой. – С. 83

Дело в шляпе. – С. 84

Дело выгорело. – С. 84

Дело помощи утопающим – дело рук самих

утопающих. – С. 83

Дело табак. – С. 84

Делу время и потехе час. – С. 85

Демьянова уха. – С. 85

Деньги не пахнут. – С. 85

Держать порох сухим. – С. 86

Держи карман (шире). – С. 87

Держиморда. – С. 87

Джентльменское соглашение. – С. 87

Джон Булль. – С. 87

Диана. – С. 88

Дифирамбы петь. – С. 88

До белого каления довести (дойти). – С. 88

До второго пришествия (ждать). – С. 88

До греческих календ. – С. 89

Добру и злу внимая равнодушно. – С. 89

Доктринер. – С. 89

Дом построить на песке. – С. 91

Дон Жуан. – С. 90

Дон Кихот. Рыцарь печального образа. – С. 90

Дорого яичко ко Христову дню. – С. 91

Драконовские законы (меры, наказания). – С. 91

Дрожащая тварь. – С. 92

Дульсинея. – С. 92

Дум высокое стремленье. – С. 92

Душа в пятки ушла. – С. 92

Души прекрасные порывы. – С. 93

Дым после молнии. – С. 93

Ева. – С. 94

Египетская работа. – С. 94

Египетская тьма. – С. 94

Египетские казни. – С. 95

Египетский плен. – С. 95

Его пример другим наука. – С. 95

Елисейские поля. Элизиум. – С. 95

Ерунду нести. – С. 96

Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе. – С. 96

Если хочешь мира, готовься к войне. – С. 97

Есть еще порох в пороховницах. – С. 97

Еще напор – и враг бежит. – С. 97

Железный занавес. – С. 98 Желтая пресса. – С. 98

Жена Цезаря должна быть выше подозрений. – С. 98

Жив курилка. – С. 100

Живая вода. – С. 99

Живой труп. – С. 100

Живота не пожалеть. – С. 100

Жизни мышья беготня. – С. 101

Жребий брошен. – С. 101

За пояс заткнуть. – С. 102

За семью печатями. – С. 102

За тридевять земель. Тридевятое (тридесятое) царство. – С. 103

Заблудшая овца. – С. 103

Задеть за живое. – С. 104

Запретный плод. – С. 104

Зарубить на носу. – С. 105

Зарыть талант в землю. – С. 104

Затрапезный вид. – С. 105

Звезда первой величины. – С. 106

Звезда пленительного счастья. – С. 106

Звездный час. – С. 106

Здоровый дух в здоровом теле. – С. 107

Зелен виноград. – С. 107

Зеленая улица. – С. 107

Златой телец. – С. 108

Злачное место. – С. 108

Злоба дня. – С. 108

Змею (на груди) пригреть. – С. 108

Змий‑искуситель. – С. 109

Знамение времени. – С. 109

Знание – сила. – С. 109

Золотая молодежь. – С. 110

Золотая середина. – С. 110

Золотое руно. Аргонавты. – С. 109

Золотой век. – С. 110

Золотой дождь. – С. 111

Золушка. Сандрильона. – С. 111

Зондировать почву. – С. 112

Зубы заговаривать. – С. 112

Зубы на полку положить. – С. 113

И был глубокий эконом. – С. 114

И грянул бой, Полтавский бой. – С. 114

И дым Отечества нам сладок и приятен. – С. 114

И жизнь, и слезы, и любовь. – С. 114

И жить торопится, и чувствовать спешит. – С. 115

И милость к падшим призывал. – С. 115

И на старуху бывает проруха. – С. 115

И скучно, и грустно, и некому руку подать. – С. 115

И ты, Брут? – С. 115

Иван Непомнящий. – С. 116

Идти в гору. – С. 116

Иду на вы. – С. 117

Иерихонские стены. Труба иерихонская. – С. 117

Из двух зол избрать меньшее. – С. 118

Из искры возгорится пламя. – С. 118

Из любви к искусству. – С. 118

Из мухи делать слона. – С. 118

Из пепла возродиться (восстать). – С. 119

Из‑под земли достать. – С. 119

Избави нас от лукавого. – С. 119

Избиение младенцев. – С. 119

Избушка на курьих ножках. – С. 120

Изгнать из храма. – С. 120

Икар. Полет Икара. – С. 121

Илиада. – С. 121

Имеющий уши слышать да слышит. – С. 122

Имя им легион. – С. 122

Иных уж нет, а те далече. – С. 122

Ирод. – С. 122

Искусство для искусства. – С. 123

Иуда‑предатель. Иудин поцелуй. – С. 123

Ищите женщину. – С. 123

Ищите и обрящете. – С. 124

К вящей славе Господней. – С. 125

К добру и злу постыдно равнодушны. – С. 125

К нему не зарастет народная тропа. – С. 125

К шапочному разбору (прийти). – С. 125

Казанская сирота. – С. 126

Каин. Каинова печать. – С. 126 Как белка в колесе. – С. 127

Как мало прожито, как много пережито. – С. 127

Как мимолетное виденье, как гений чистой красоты. – С. 127

Как от козла молока. – С. 127

Как под каждым ей листком Был готов и стол, и дом. – С. 128

Как с гуся вода. – С. 128

Как сон, как утренний туман. – С. 128

Как хороши, как свежи были розы…. – С. 128

Какое низкое коварство. – С. 129

Калибан. – С. 129

Калиф на час. – С. 129

Камень преткновения. – С. 129

Камни возопиют. – С. 130

Камня на камне не оставить. – С. 130

Канитель тянуть. – С. 130

Капля по капле и камень долбит. – С. 130

Карамазовщина. – С. 131

Карась‑идеалист. – С. 131

Карт бланш. – С. 131

Карточный домик. – С. 132

Карфаген должен быть разрушен. – С. 132

Кассандра. – С. 132

Кастор и Поллукс. – С. 133

Каштаны из огня таскать. – С. 133

Квадратура круга. – С. 133

Квазимодо. – С. 134

Квасной патриотизм. – С. 134

Кесарево кесарю, а божие Богу. – С. 134

Кисейная барышня. – С. 135

Китайская грамота. – С. 135

Ключи счастья. – С. 135

Когда гремит оружие, музы молчат. – С. 135

Козел отпущения (искупления). – С. 136

Кому на Руси жить хорошо. – С. 136

Колосс на глиняных ногах. – С. 136

Корень зла. – С. 135

Король Лир. – С. 137

Косая сажень в плечах. – С. 137

Костей своих не собрать… – С. 137

Кот в мешке. – С. 138

Краеугольный камень. – С. 138

Красной нитью проходит. – С. 138

Крез. – С. 138

Крепкий орешек. – С. 139

Крокодиловы слезы. – С. 139

Круглый стол. – С. 139

Круговая порука. – С. 140

Крылатые слова. – С. 140

Крыса с тонущего корабля. – С. 140

Кто не работает, тот не ест. – С. 141

Кто сеет ветер, пожнет бурю. – С. 141

Куда, куда вы удалились. – С. 141

Купель Силоамская. – С. 141

Курить фимиам. – С. 142

Курский соловей. – С. 142

Лавры Мильтиада. – С. 143

Лазаря петь (тянуть). – С. 143

Лаконизм. Лаконическая краткость. – С. 144

Лебединая песня. – С. 144

Левиафан. – С. 145

Легкость необыкновенная в мыслях. – С. 145

Лезть на рожон. – С. 145

Лета. Кануть в Лету. – С. 145

Летучий голландец. – С. 146

Лови момент. – С. 146

Ловлас (Ловелас). – С. 146

Ложь во спасение. – С. 146

Лопнуть с досады. – С. 147

Лукулловский пир. – С. 147

Луч света в темном царстве. – С. 147

Лучше поздно, чем никогда. – С. 148

Лучшее – враг хорошего. – С. 148

Лыка не вяжет; не лыком шит. – С. 148

Львиная доля. – С. 149

Любви все возрасты покорны. – С. 150

Любви, надежды, тихой славы Недолго нежил нас обман. – С. 150

Мавр сделал свое дело, мавр может уходить. – С. 151

Маленькие трагедии. – С. 151

Мальбрук в поход собрался. – С. 151

Мамай. Мамаево побоище. Как Мамай прошел. – С. 152

Манилов. Маниловщина. – С. 153

Манна небесная. Манной небесной питаться. – С. 153

Марафон. – С. 154

Мария Магдалина (кающаяся Магдалина). – С. 154

Мартышкин труд. – С. 155

Масличная (оливковая) ветвь. – С. 155

Мафусаилов век. – С. 156

Мегера. – С. 156

Медвежий угол. – С. 156

Медвежья услуга. – С. 156

Между молотом и наковальней. – С. 157

Между Сциллой и Харибдой. – С. 157

Мекка. В Мекку идти. – С. 157

Мелкая сошка. – С. 158

Мельмот‑скиталец. – С. 158

Меньшая братия. Меньший брат. – С. 158

Мертвая хватка. – С. 159

Мессия. – С. 159

Место под солнцем. – С. 159

Метать громы и молнии. – С. 159

Мефистофель. – С. 160

Меценат. – С. 160

Мечты, мечты, где ваша сладость. – С. 161

Мещанское счастье. – С. 161

Мидасовы уши. – С. 161

Мимолетное виденье. – С. 162

Минерва. – С. 162

Минорный тон (настроение). – С. 162

Мировая скорбь. – С. 163

Много званых, но мало избранных. – С. 163

Много шума из ничего. – С. 163

Мои университеты. – С. 164

Мокрая курица. – С. 164

Молох. Приносить жертву Молоху. – С. 164

Молочные реки и кисельные берега. – С. 164

Молчание – знак согласия. – С. 165

Монтекки и Капулетти. – С. 165

Море житейское. – С. 165

Морочить голову. – С. 166

Морфей. Объятия Морфея. – С. 166

Муки Тантала. – С. 166

Мутить воду. – С. 167

Мы все учились понемногу Чему‑нибудь и как‑нибудь. – С. 167

Мы ленивы и нелюбопытны. – С. 167

Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее – наша задача. – С. 167

Мюнхаузен. – С. 168

На блюдечке с голубой каемочкой (подать, принести). – С. 169

На деревню дедушке. – С. 169

На земле мир, во человецех благоволение. – С. 170

На козе не подъедешь (к нему). – С. 170

На лбу (лице) написано. – С. 170

На песке строить. – С. 171

На седьмом небе. – С. 171

На стенку лезть. – С. 172

На сон грядущий. – С. 172

На ходу подметки режет. – С. 172

На широкую ногу (жить). – С. 173

Назубок знать. – С. 174

Народ безмолвствует. – С. 174

Нарцисс. – С. 174

Наука побеждать. – С. 175

Наука страсти нежной. – С. 175

Начало конца. – С. 175

Нашего полку прибыло. – С. 176

Наши предки Рим спасли. – С. 176

Не в своей тарелке. – С. 177

Не вливают молодое вино в мехи старые. – С. 177

Не все коту масленица. – С. 177

Не вытанцовывается. – С. 178

Не здешнего (не нашего) прихода. – С. 178

Не знал, чего хотелось: не то конституции, не то севрюжины с хреном. – С. 178

Не иметь где (негде) главу преклонить. – С. 178

Не ко двору. – С. 179

Не мечите бисера перед свиньями. – С. 179

Не мудрствуя лукаво. – С. 179

Не мытьем, так катаньем. – С. 179

Не оспоривай глупца. – С. 180

Не от мира сего. – С. 180

Не по чину берешь! – С. 181

Не сотвори себе кумира. – С. 181

Не судите, да не судимы будете. – С. 181

Не хлебом единым будет жив человек. – С. 181

Небо в алмазах. – С. 181

Недоросль. – С. 182

Нектар и амврозия. – С. 182

Немезида. – С. 182

Непобедимая Армада. – С. 182

Неразменный рубль. – С. 183

Несолоно хлебавши (уйти). – С. 183

Нести свой крест. Тяжелый крест. – С. 184

Несть пророка в отечестве своем. – С. 184

Нет повести печальнее на свете. – С. 184

Ни дна, ни покрышки. – С. 184

Ни зги не видно. – С. 184

Ни пуха, ни пера. – С. 185

Никто не обнимет необъятного. – С. 185

Нить Ариадны. – С. 185

Ничто не ново (не вечно) под луною. – С. 186

Нищие духом. – С. 186

Новое – это хорошо забытое старое. – С. 186

Новый Вавилон. – С. 187

Ноев ковчег. Ковчег спасения. – С. 187

Нос по ветру держать. – С. 188

Ньютоново яблоко. – С. 188

О времена! о нравы! – С. 189

О мертвых или хорошо, или ничего. – С. 189

О чем шумите вы, народные витии? – С. 189

Обетованная земля. – С. 189

Обломов. Обломовщина. – С. 190

Ободрать как липку. – С. 190

Обыкновенная история. – С. 191

Огнем и мечом. – С. 191

Одиссея. – С. 191

Одним миром мазаны. – С. 192

Око за око, зуб за зуб. – С. 192

Оковы тяжкие падут. – С. 192

Олимп. Олимпийцы. Олимпийское блаженство, величие, спокойствие. – С. 192

Орфей. – С. 193

Оставь надежду навсегда. – С. 193

Остались от козлика рожки да ножки. – С. 194

От лукавого. – С. 194

От младых ногтей. – С. 194

От радости в зобу дыханье сперло. – С. 194

От Ромула до наших дней. – С. 195

Отделять овец от козлищ. – С. 195

Отделять плевелы от пшеницы. – С. 195

Отелло. – С. 195

Откуда ты, прекрасное дитя? – С. 196

Отрясти прах от ног своих. – С. 196

Отсюда хоть три года скачи, ни до какого государства не доедешь (не доскачешь). – С. 196

Отцы и дети. – С. 196

Отыскался след Тарасов. – С. 196

Охота к перемене мест. – С. 197

Очертя голову (кинуться, броситься). – С. 197

Пальма первенства. – С. 198

Пальцем в небо (попасть). – С. 198

Панический страх. – С. 199

Панургово стадо. – С. 198

Париж стоит мессы. – С. 199

Парнас. – С. 200

Пегас. – С. 200

Пенаты. – С. 200

Пенелопа. – С. 200

Пепел Клааса стучит в мое сердце. – С. 201

Первая ласточка. – С. 201

Первую скрипку играть. – С. 202

Перейти Рубикон. – С. 202

Перековать мечи на орала. – С. 203

Переоценка ценностей. – С. 203

Перпетуум мобиле. – С. 203

Персона грата. – С. 203

Песнь песней. – С. 204

Петь в унисон. – С. 204

Пир во время чумы. – С. 204

Пиррова победа. – С. 205

Питаться медом и акридами. – С. 205

Платон мне друг, но истина дороже. – С. 205

Плоть от плоти. – С. 206

Плясать под чужую дудку. – С. 206

По когтям узнают льва. – С. 207

По образу и подобию. – С. 207

По ту сторону добра и зла. – С. 207

Победителя не судят. – С. 208

Погибоша, аки обри. – С. 208

Погибшее, но милое созданье. – С. 208

Под орех разделать. – С. 209

Под сапогом (башмаком) быть (находиться, держать). – С. 209

Под своей смоковницей. – С. 209

Под спудом. – С. 210

Под счастливой звездой родиться. – С. 210

Под эгидой. – С. 210

Подливать масло в огонь. – С. 211

Подписано, так с плеч долой. – С. 211

Познай самого себя. – С. 211

Позолотить пилюлю. – С. 211

Покрывало Изиды. – С. 212

Попасть впросак. – С. 212

Попасть в яблочко. – С. 213

Пора, брат, пора. – С. 213

Порочный круг. – С. 214

Посеять зубы дракона. – С. 214

После дождичка в четверг. – С. 215

После меня (нас) – хоть потоп. – С. 215

После ужина горчица. – С. 215

Последний из могикан. – С. 216

Поставить на свое место. – С. 216

Посылать от Понтия к Пилату. – С. 216

Посыпать пеплом главу. – С. 217

Потерпеть фиаско. – С. 217

Пошла писать губерния. – С. 218

Превращение Савла в Павла. – С. 218

Преданья старины глубокой. – С. 218

Предел, его же не прейдеши. – С. 218

Презренный металл. – С. 219

Премудрый пескарь (пискарь). – С. 219

При царе Горохе. – С. 219

Привычка – вторая натура (природа). – С. 219

Привычка свыше нам дана: замена счастию она. – С. 220

Прильпе язык к гортани моей (гортаню моему). – С. 220

Принцесса на горошине. – С. 220

Принять за чистую монету. – С. 221