ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Костромской торгово-экономический колледж»

(ОГБПОУ «КТЭК»)

Региональный этап IX Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России - 2018»

План-конспект урока

«Легкая атлетика»

(для обучающихся с нарушением функции слуха)

Автор: Галафеева Наталья Валерьевна –

преподаватель учебной дисциплины

«Физическая культура»

Кострома, 2018

Аннотация

План-конспект урока является наиболее детализированным описанием занятия, которое необходимо для объективного управления учебно-воспитательным процессом. План-конспект урока представляет собой отражение творческой мысли педагога, направленной на решение актуальной задачи каждого учебного занятия.

Разработанный автором план-конспект урока по легкой атлетике для обучающихся с нарушенными функциями слуха может быть использован преподавателями физической культуры, работающих в условиях инклюзивного образования в системе СПО.

СОДЕРЖАНИЕ

|

|

Аннотация | Стр.

2

|

| 1 | Актуальность проблемы инклюзивного образования | 4

|

| 2 | Психофизические особенности обучающихся с нарушением функции слуха

| 5 |

| 3 | Особенности методической организации урока физической культуры для обучающихся с нарушением функции слуха

| 6

|

| 4 | План-конспект урока «Легкая атлетика» | 9 |

| |

Литература |

20 |

|

| Приложения | 22 |

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В данный момент пока не сложилось единого мнения по вопросу внедрения инклюзивного образования, особенно в системе физического воспитания обучающихся. Многие специалисты не верят в эффективность подобной системы, а некоторые вообще считают её неосуществимой, полагая, что различные особенности обучающихся являются непреодолимым препятствием для ее внедрения. Причём подчёркивается, что различия обучающихся особенно ярко проявляются именно в двигательной сфере, что обычно актуально для уроков физической культуры.

В настоящее время отмечается ярко выраженная тенденция к росту детской и подростковой инвалидности. Более полутора миллионов детей относятся к категории детей с ограниченными возможностями здоровья, в их числе и дети с нарушением слуха. В Российской Федерации только за последнее десятилетие число детей-инвалидов увеличилось более чем в два раза, 6,4% из них с нарушениями слухового анализатора. На учете в сурдологических кабинетах состоят более 150 тысяч на один миллион.

В сфере физической реабилитации инвалидов по-прежнему существует недооценка того обстоятельства, что физкультура и спорт гораздо более важны для человека с ограниченными возможностями, чем для благополучных в этом отношении людей. Активные физкультурно-спортивные занятия, участие в спортивных соревнованиях являются формой так остро необходимого общения, восстанавливают психическое равновесие, снимают ощущение изолированности, возвращают чувство уверенности и уважения к себе, дают возможность вернуться к активной жизни.

Дополнительную актуальность проблеме совместного обучения двигательным действиям, развитию физических способностей и воспитанию личностных свойств обучающих с нарушением слуха и их здоровых сверстников в нашей стране является ее недостаточная изученность.

Среди основных целей и задач государственной политики РФ в области реабилитации и социальной адаптации инвалидов и лиц с ОВЗ средствами физической культуры и спорта стоит создание условий для занятий физической культурой и спортом и формирования потребностей в этих занятиях, реализация задач здоровьесбережения данной группы обучающихся.

Современная Россия стоит в начале пути освоения инклюзивной образовательной среды. Включение в эту среду адаптивной физической культуры также является для нашей профессиональной школы своеобразной педагогической новацией, а потому - делом, требующим осмысления и апробации.

ПСИХОФИЗИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХОВОЙ ФУНКЦИИ

Известно, что поражение функции слухового анализатора приводит к целому ряду вторичных отклонений и, прежде всего, к задержке в речевом развитии. Речь выступает как средство взаимосвязи людей с окружающим миром. Нарушение такой связи приводит к уменьшению объема получаемой информации, что сказывается на развитии всех познавательных процессов, и тем самым влияет в первую очередь на процесс овладения всеми видами двигательных навыков.

Для глухих и слабослышащих обучающихся характерны следующие разнообразные нарушения в двигательной сфере, которые необходимо учитывать при организации работы:

- недостаточно точная координация и неуверенность в движениях;

- относительная замедленность овладения двигательными навыками;

- трудность сохранения статического и динамического равновесия;

- низкий уровень развития ориентировки в пространстве;

- низкий уровень развития силовых качеств (особенно статической и силовой выносливости, а также силы основных мышечных групп – сгибателей и разгибателей);

- замедленная скорость обратной реакции; невыраженное снятие тормозного влияния коры головного мозга.

Увеличение количества инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и необходимость их адаптации в среде здоровых людей привело к появлению такого понятия, как адаптивная физическая культура.

Ее объектом являются люди, которые потеряли жизненно важные функции на длительный промежуток времени или навсегда. Все они остаются членами общества и для дальнейшего выживания им необходима трансформация (так сказать, адаптация или приспособление) к новому образу жизни. Именно этим и занимается адаптивная физкультура.

В условиях инклюзивного образования обучающиеся-инвалиды и лица с ОВЗ становятся студентами, в том числе, профессиональных образовательных организаций СПО. Обучение такой категории лиц по адаптированным образовательным программам становится особо актуальной задачей.

Основной формой организованных занятий обучающихся во всех видах адаптивной физической культуры остается урочная форма.

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УРОКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

С НАРУШЕННЫМИ СЛУХОВЫМИ ФУНКЦИЯМИ

Считается, что адаптивная физкультура по своему действию намного эффективнее медикаментозной терапии. Ведущим направлением адаптивной физической культуры является формирование двигательной активности, как биологического и социального факторов воздействия на организм и личность человека.

Методически верная организация уроков физической культуры в определенной мере решает эту задачу.

Основными правилами организации двигательной активности студентов с нарушенными слуховыми функциями являются:

- постепенно увеличивать нагрузку и усложнять упражнения;

- чередовать различные виды упражнений, применяя принцип рассеянной нагрузки;

- упражнения должны соответствовать возможностям учеников;

- должен быть индивидуальный подход;

- рационально дозировать нагрузку, не допускать переутомления;

- обеспечить профилактику травматизма и страховку.

Работа преподавателя физкультуры должна осуществляться в тесном контакте с врачом.

Произвольное запоминание обучающихся с нарушенным слухом отличается тем, что образы запоминаемых предметов в меньшей степени организованы, чем у слышащих (медленнее запоминаются и быстрее забываются), процесс обучения требует использования дополнительных приемов для повышения эффективности запоминания материала

На физкультурных занятиях с глухими и слабослышащими метод слова должен включать распоряжения, указания, команды, спортивную терминологию и спортивные жесты, которые ребенок может воспринимать как с индивидуальным слуховым аппаратом, так и на слух.

Речевые инструкции должны быть краткими, произноситься в разговорном темпе, содержать необходимую информацию о названии движения, технике его выполнения и т.д. Они предъявляются устно или с помощью письменных табличек.

Использование методов наглядного восприятия в сочетании со словесными способствует более осознанному выполнению комплексов упражнений, повышает интерес к занятиям. В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный материал. Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим количеством наглядного материала (видеоматериалы) или сурдологическим переводом.

Индивидуализация учебной деятельности обучающихся с нарушениями слуха осуществляется на основе учета их индивидуальных особенностей, проявляющихся в их познавательной деятельности, психофизических (в том числе и слуховых) способностях, в умении мобилизовать эмоционально-волевые и интеллектуальные силы, на основе использования дидактических и организационных средств.

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА№2 «ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА» ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕННЫМИ СЛУХОВЫМИ ФУНКЦИЯМИ

Тема урока: Легкая атлетика.

Номер урока: №2

Тип урока по направленности: оздоровительный

Цель урока: обучение техники бега на длинные дистанции.

Задачи урока:

Образовательные:

обучение технике бега на длинные дистанции, бега на выносливость – старт, стартового разгона, бега на дистанции.

Развивающие:

развивать общую выносливость.

развивать двигательные способности за счет освоения разнообразных двигательных действий.

Воспитательные:

воспитывать у обучающихся потребность и умения сознательно применять различные упражнения в целях укрепления своего здоровья;

воспитывать чувство ответственности, самостоятельности.

Методы обучения: фронтальный, групповой, индивидуальный, поточный.

Место проведения: стадион или спортивный зал.

Продолжительность урока: 90 минут

Обеспечение особых условий проведения урока: инструктаж по ТБ с участием переводчика жестового языка (в штате колледжа), предварительный просмотр видеоролика (кабинет с наличием ПК рядом со спортивным залом), адаптированный режим занятия, визуальная демонстрация упражнений преподавателем (возможен повтор), раздаточный дидактический инструктивный материал, контроль преподавателем за соблюдением рациональности дозировки физической нагрузки обучающихся, обеспечение режима отдыха между упражнениями.

Инвентарь: свисток, флажок, секундомер

Оснащение: раздаточный дидактический инструктивный материал, ПК, видеоролик

| Этапы урока | Содержание | Дозировка времени | Организационно-методические указания |

| Вводно подготовительная часть (20мин) | 1.Построение. Приветствие. Рапорт физорга. Проверка ЧСС. Выдать карточки с ходом урока. 2.Сообщение задач урока. 3. Инструктаж по ТБ с участием переводчика жестового языка 4. Строевые приемы на месте - повороты на месте (направо, налево). 5. Ходьба и её разновидности (рассказ, показ) а) ходьба на носках; б) ходьба на пятках; в) ходьба в полуприседе; г) ходьба в приседе; д) прыжки вверх на каждый шаг. 5. Бег и его разновидности: а) бег в медленном темпе; д) ускорение с набеганием. ОРУ (общеразвивающие упражнения). 1.И.п. О.с., руки на пояс. 1-наклон в право; 2 -наклон в лево; 3 - наклон назад; 4 –наклон в перед. 2.И.п., О.с., руки на пояс. 1 –руки вверх; 2 –руки в стороны; 3 –руки перед собой; 4 –И.п. 3.И.п., Шир.с., руки на пояс. 1-3 –прав рука вверх наклон в лево; 4 –И.п.; 5-7 –тоже вправо; 8 –И.п. 4.И.п., тоже. 1 –наклон к правой ноге; 2- наклон согнувшись 3- наклон к правой ноге 4 –И.п.; 5.И.п., О.с., руки на пояс. 1 –присед руки перед собой; 2 –И.п.; 3 –тоже самое; 4 –И.п. 6. И.п., Уз.с., руки на пояс. 8 прыжки на правой; 8 на левой; 8 на двух. 7. Дыхатальные упражнения. И.п. основная стойка 1 – поднимая плечи вверх сделать вдох 2 - опуская плечи вниз выполнить выдох через сложенные трубочкой губы 8.Беговые упражнения: - бег с высоким подниманием бедра; - бег с захлестыванием голени; - приставными шагами левым и правым боком; - спиной вперед; |

2 мин.

2 мин.

1 мин.

2 мин.

3 мин.

10 мин.

6-8 раз

6-8 раз

6-8 раз

6-8 раз

6-8 раз

6-8 раз

6-8 раз

диагональ | Фронтальный метод

Повороты выполнять через левое плечо, на пятке с приставлением другой ноги.

Команда: «Направо!». «Налево в обход шагом марш!».

Групповой метод. Дистанция 2 шага, следит сзади идущий. Следить за осанкой, при ходьбе на носках ноги не сгибать, руки точно в стороны. Дистанция 2 шага. Руки работают вдоль туловища, частота работы ног близка к max

Бег с max усилием.

Проверка ЧСС

Выполнять движения в медленном темпе. Плечи вверх не поднимать.

Следить за осанкой и за правильным выполнением.

Рука должна быть прямая, наклон с полной max. Ноги от пола не отрывать.

Следить за правильным выполнения упражнения. Определять где лево, где право.

Следить за правильным выполнением, держать осанку и координацию.

Координация устойчивости на месте. Следить за осанкой.

Следить за правильным дыханием, за правильной осанкой обучающихся. Выдох, не надувая щёк.

Следить за правильной постановкой стоп при выполнении беговых упражнений. |

| Основная часть 60 мин. | Рассказ и показ о технике бега на длинные дистанции (видеоролик Селуянов. Бег га длинные дистанции) https://youtu.be/ZpfQDVuk0LQ | 10 мин | Бег на длинные дистанции (стайер) условно подразделяется на четыре фазы: начало бега (старт), стартовый разбег, бег на дистанции, финиширование. В беге на длинные дистанции основы техники те же, что и в спринте. С той лишь разнице, что движения здесь делаются в более медленном темпе. Бег на длинные дистанции проводятся по общей дорожке, поэтому нужно уже в самом начале занять в группе бегунов ту позицию, которая позволит развить нужный темп. Чем больше дистанция, тем короче шаг. В соответствии с этим бедро маховой ноги поднимается ниже, опорная фаза длится дольше. А раз так, то бегун имеет возможность расслаблять мышцы, которые в данный момент не работают. Это позволяет экономить силы, сохранять энергию финиша. После окончания бега нужно медленно пройти метров 15-20, опустив руки, и несколько раз глубоко выдохнуть. Через 1-2 мин можно пробежать очень медленно 150-200 м, чтобы восстановить дыхание. При спокойном и длительном беге начинающий спортсмен должен на 2-3 шага делать вдох и на 2-3 выдох. На протяжении всего бега ритм дыхания меняется: со старта бегун дышит глубже и реже, при ускорениях чаще. Дышать необходимо через полуоткрытый рот и нос.

|

|

| 2. Демонстрация техники бега на длинные дистанции. | 5-10 мин. | Сначала показать технику бега сбоку, затем спереди и сзади, используя различную скорость передвижения.  |

|

| 3. Опробование – пробегание на дистанциях 100 - 150 м. по прямой. | 4-6 раз | Поточный метод. Наблюдать за выполнением техники бега и выявить общие ошибки, характерные для всех занимающихся. |

|

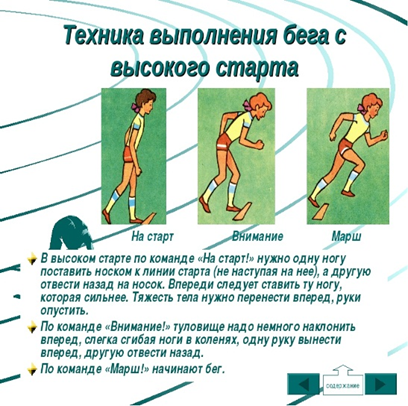

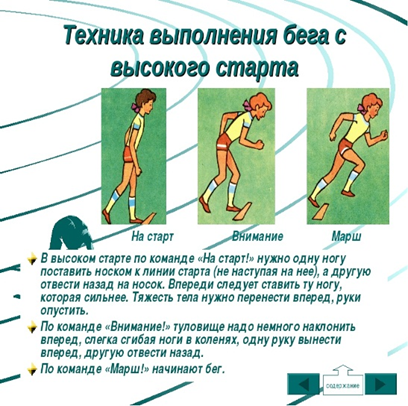

| 4.Изучение стартового положения: «На старт!», «Марш!». | 4-6 повторений | Как правило, стайеры начинают бег с высокого старта. По команде «На старт!» студенты выстраиваются у стартовой линии. Сильнейшую ногу ставят вплотную к линии, другую отставляют на 1.5-2 ступни назад, вес тела равномерно распределяют на обе ноги. Туловище выпрямлено, руки свободно опущены. По команде «Внимание!» бегун сгибает ноги в коленях и наклоняет туловище примерно под углом 45 градусов к дорожке. Сгибая руки в локтях, бегун одну ногу выносит вперед, другую - разноименную стоящей впереди ноге - назад. Вес тела при этом переносится на ногу, стоящую впереди. По команде «Марш!» бегун резко бросается вперед, не разгибая туловища, а через 4-6 шагов выпрямляется и переходит к бегу по дистанции.

Выполнять фронтальным или групповым методом. Контролировать удобство и устойчивость стартовых положений |

|

| 5.Индивидуальное выполнение стартов. | 4-6 раз | Индивидуальный метод. Обращать внимание на технику выполнения стартовых положений, начала бега со старта, бега по дистанции. |

|

Заключительная часть10 мин. | 6.Выбегание с середины виража на прямую, и вбегание с прямой в вираж.

7.Пробегание по виражу.

Построение, упражнения на восстановление дыхания. Проверка ЧСС. Выставление оценок за урок. Домашнее задание . Рефлексия. | 4-6 раз

4-6 раз | Необходимо следить за увеличением длины шагов при выбегании с виража и за увеличением частоты шагов и движений рук при вбегании в вираж.

При выполнении этих пробежек необходимо обратить внимание занимающихся на наклон в сторону поворота и на то, чтобы дальняя от поворота рука работала шире и больше в сторону (как бы поперек). Стопу следует поворачивать носком в сторону поворота, причем нужно больше поворачивать внутрь дальнюю от поворота ногу. При выбегании на прямую после поворота следует обратить внимание на свободный, размашистый бег («свободный ход») при сохранении набранной скорости.

|

Литература

Нормативно правовые источники

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016 г.);

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 4.12.2007 г. №329-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.);

Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

Межведомственный комплексный план мероприятий по обеспечению доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 2016-2018 годы

Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011- 2020 годы

Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 7.08.2009 г. №1101-р;

Стратегия воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р:

СанПиП 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года №189 с изменениями на 24 ноября 2015 года).

ФГОС СПО по специальностям 2013 (с изменениями)

Учебная и методическая литература

Артамонова, Л. Л. Лечебная и адаптивно-оздоровительная физическая культура / Л.Л. Артамонова, О.П. Панфилов, В.В. Борисова. - М.: Владос, 2014. - 400 c.

Артамонова, Л. Л. Лечебная и адаптивно-оздоровительная физическая культура / Л.Л. Артамонова, О.П. Панфилов, В.В. Борисова. - М.: Владос-Пресс, 2010. - 627 c

Петров, П. К. Информационные технологии в физической культуре и спорте. Учебник / П.К. Петров. - М.: Академия, 2014. - 288 c.

Теория и организация адаптивной физической культуры: учебник. В 2т. Т.2: Содержание и методики адаптивной физической культуры и характеристика ее основных видов / Под общей ред. проф. С.П.Евсеева. – М.: Советский спорт, 2005. – 448 с.: ил.

Шапкова Л.В. Опорные концепции методологии адаптивной физической культуры. - М., 2001

Приложение 1

Словарь терминов и понятий

Адаптивная физическая культура – это вид общей физической культуры для лиц с отклонениями в состоянии здоровья.

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеванием, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.

Инклюзивное образование – это такой процесс обучения и воспитания, при котором ВСЕ дети, в независимости от их физических, психических, интеллектуальных и иных особенностей, включены в общую систему образования и обучаются по месту жительства вместе со своими сверстниками без инвалидности в одних и тех же образовательных учреждениях, которые учитывают их особые образовательные потребности и оказывают необходимую специальную поддержку.

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий.

Сурдолог – это клиницист, осуществляющий выявление расстройств, связанных с нарушением слуха, составляющий и подбирающий наиболее эффективную тактику терапии в индивидуальном порядке для каждого пациента. Кроме этого, такой специалист занимается настройкой слуховых аппаратов.

Сурдология — отрасль дефектологии, занимающаяся изучением проблем касательно адаптации и реабилитации людей, имеющих то или иное нарушение слуха, вплоть до его полного отсутствия.

.