СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ по русскому языку. Синтаксис и пунктуация. Всё о сложных предложениях

Теория о сложных предложениях, их виды, связи, пунктуация

Просмотр содержимого документа

«Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ по русскому языку. Синтаксис и пунктуация. Всё о сложных предложениях»

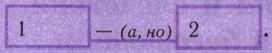

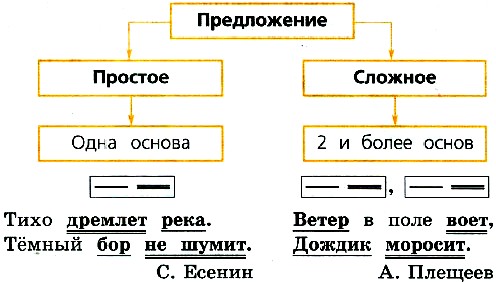

Сложное предложение

| С |

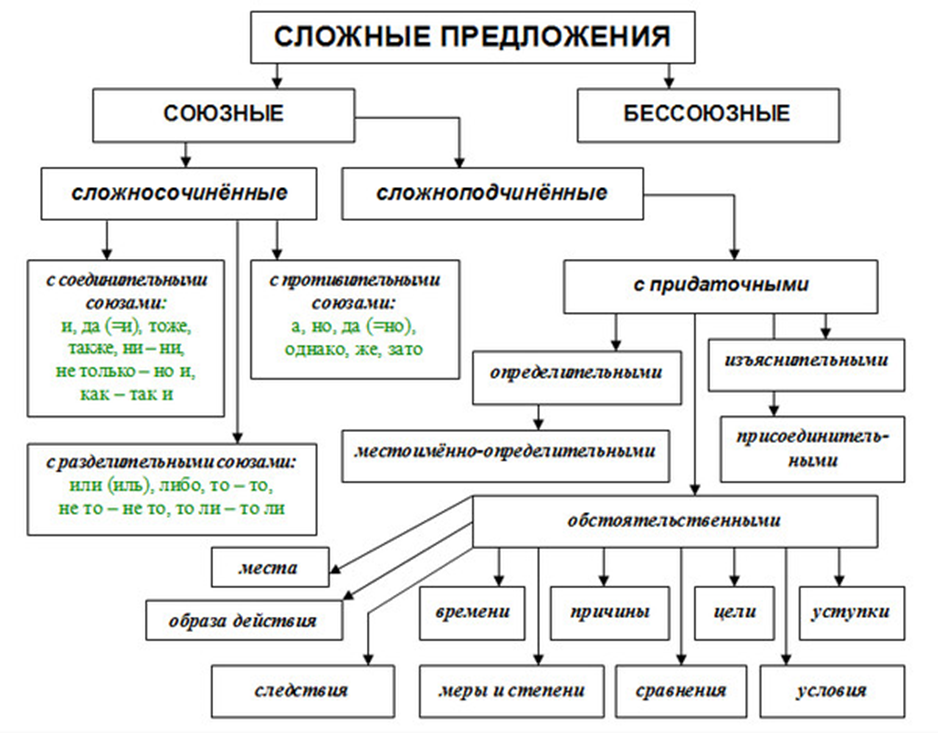

В зависимости от средства связи между частями сложные предложения делятся на союзные и бессоюзные.

зависимости от средства связи между частями сложные предложения делятся на союзные и бессоюзные.

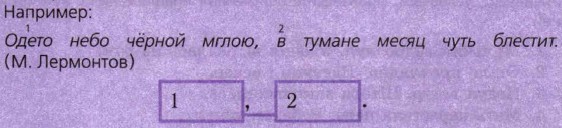

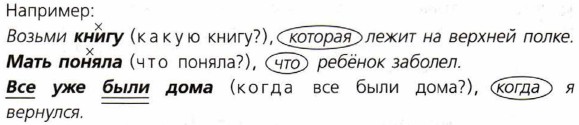

Например:

Известно, что слоны в диковинку у нас. (Союзная связь: с помощью союза что и интонации.)

Все знают: слоны в диковинку у нас. (Бессоюзная связь: с помощью интонации.)

В зависимости от средств связи

союзные сложные предложения делятся на

сложносочинённые сложноподчинённые

Части сложносочинённого предложения соединяются с помощью сочинительных союзов и интонации.

Например: Взошёл молодой месяц, ![]() всё кругом потонуло в фантастическом, колебавшемся свете. (Д. Мамин-Сибиряк)

всё кругом потонуло в фантастическом, колебавшемся свете. (Д. Мамин-Сибиряк)

Части сложноподчинённого предложения соединяются посредством подчинительных союзов или союзных слов (местоимений и наречий) и интонации.

Например: Мне снился сон, ![]() сплю я непробудно. (А. Фет) Мы спугнули несколько пар журавлей,

сплю я непробудно. (А. Фет) Мы спугнули несколько пар журавлей, ![]() с печальным криком полетели дальше. (Д. Мамин-Сибиряк)

с печальным криком полетели дальше. (Д. Мамин-Сибиряк)

Части бессоюзного сложного предложения соединяются посредством интонации.

Например: В столовой на снежной свежей скатерти стоял большой букет ландышей, вся комната была наполнена их запахом. (А. Н. Толстой)

С редства связи не только объединяют части в сложное предложение, но и выражают смысловые отношения между простыми предложениями. Сравните:

редства связи не только объединяют части в сложное предложение, но и выражают смысловые отношения между простыми предложениями. Сравните:

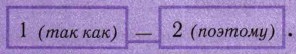

1. Лето было знойное, ![]() ледники в горах начали таять.

ледники в горах начали таять.

2. ![]() лето было знойное, ледники в горах начали таять.

лето было знойное, ледники в горах начали таять.

Общая характеристика

сложного предложения и его видов.

Союзные

Сложносочиненные

Сложноподчиненные:

С придаточными определительными

С придаточными изъяснительными

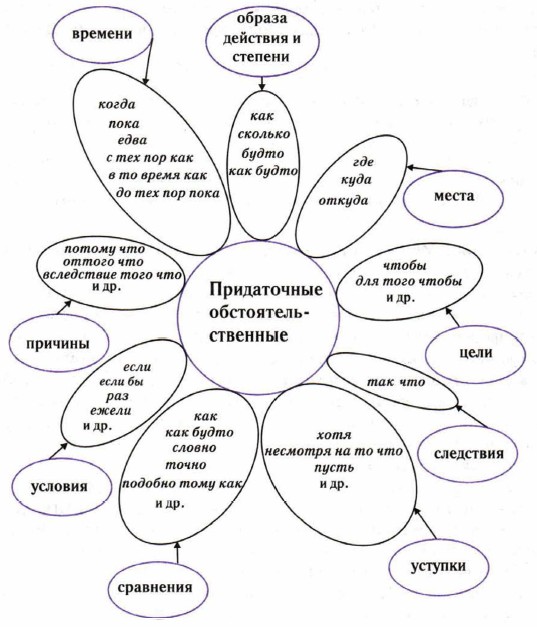

С придаточными обстоятельственными: времени, места, образа действия, меры и степени, причины, цели, сравнительные, условия, уступки, следствия, присоединения

Бессоюзные

Виды синтаксической связи

между простыми предложениями в составе сложного.

| Сочинительная связь | Подчинительная связь | Бессоюзная |

| Слова или предложения равноправны, не зависят друг от друга (между ними нельзя поставить вопрос). Между простыми предложениями составе сложносочинённого: Слух обо мне пройдёт по всей Руси великой, и назовёт меня всяк сущий в ней язык... (Пушкин).

| Слово или предложение подчинено другому слову или предложению, от одного из них (главного) можно поставить вопрос к другому (зависимому). Между простыми предлож. в составе сложноподчинённого. Для меня невозможно счастье (почему?), если я не могу разделить это счастье с другом. | Предложения соединены только при помощи интонации. Еще косою острою в лугах трава не скошена, еще не вся черемуха тебе в окошко брошена. |

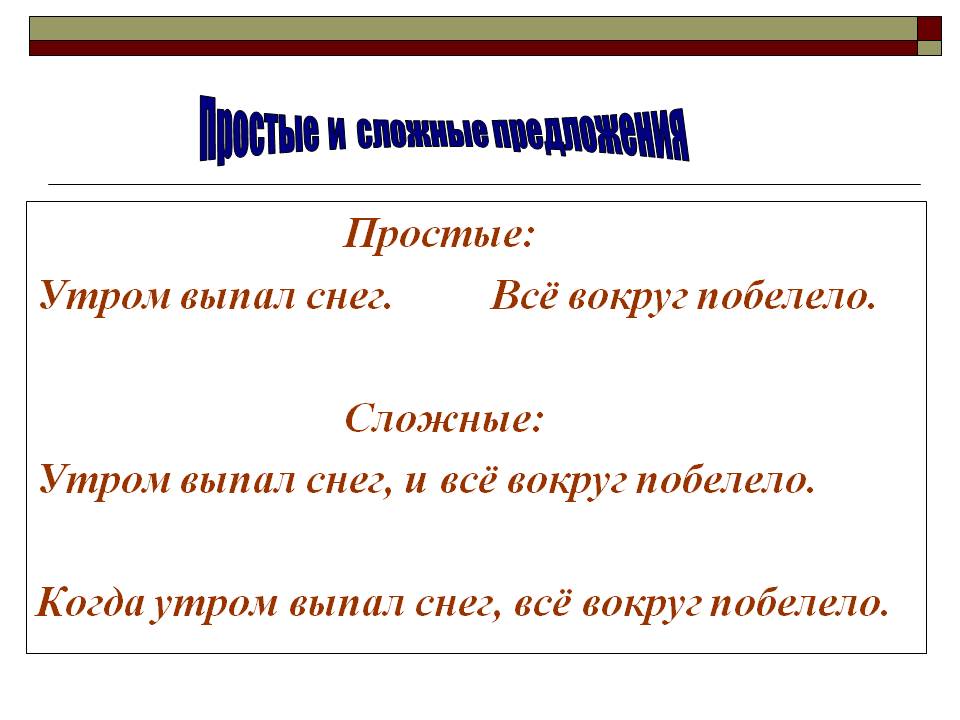

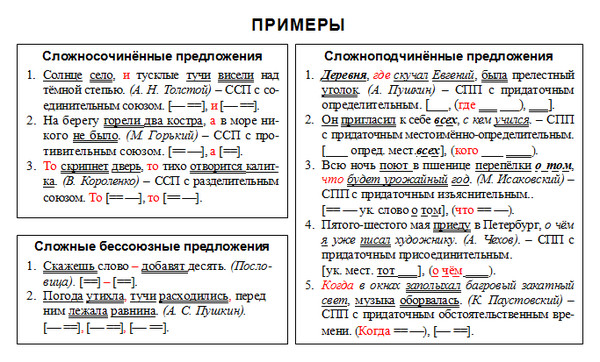

Сложносочиненные предложения — это предложения, в которых простые предложения связываются друг с другом с помощью интонации и сочинительных союзов.

Например: Конечно, он всегда оказывался и самым умным в конце концов но он из самых нижних этажей.

Сложноподчиненные предложения связываются интонацией, подчинительными союзами или союзными словами. Например: Сказки, в которых отразились мечты, чаяния народа, порывы его к небу, к горным вершинам духа, навсегда остались в моей памяти.

Бессоюзные — это предложения, которые связываются только интонацией: И в тех же сказках были указаны пути достижения целей: надо жить честно, справедливо, любить людей.

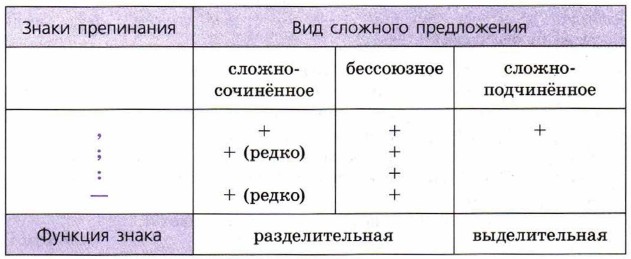

Разделительные и выделительные

знаки препинания

между частями сложного предложения

Знаки препинания в сложном предложении нужны для того, чтобы передать на письме особенности смысловых отношений между частями сложного предложения, особенности его строения и интонацию.

В сложносочинённых и бессоюзных сложных предложениях они разделяют простые предложения, выполняя разделительную функцию, а в сложноподчинённых выделяют зависимую часть (придаточное предложение), выполняя выделительную функцию.

Знаки препинания в сложных предложениях

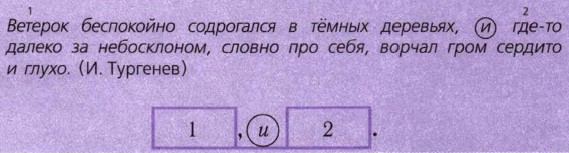

А![]() вторская пунктуация в сложных предложениях - это постановка знаков препинания, не предусмотренных правилами, но допустимая, если автор с их помощью передаёт какой-либо добавочный смысл. Писатель в художественном тексте решает свои изобразительные задачи с помощью авторских знаков. К таким знакам чаще всего относятся в сложных предложениях тире, точка с запятой.

вторская пунктуация в сложных предложениях - это постановка знаков препинания, не предусмотренных правилами, но допустимая, если автор с их помощью передаёт какой-либо добавочный смысл. Писатель в художественном тексте решает свои изобразительные задачи с помощью авторских знаков. К таким знакам чаще всего относятся в сложных предложениях тире, точка с запятой.

Так, К. Паустовский ставит тире в предложении Ловить в коряжистых местах было очень заманчиво - там пряталась крупная и ленивая рыба, хотя по изученным в школе правилам нужно было поставить двоеточие.

Интонация сложного предложения

Л![]() юбое предложение, в том числе и сложное, характеризует интонация конца предложения. Она выражается в понижении голоса к концу предложения.

юбое предложение, в том числе и сложное, характеризует интонация конца предложения. Она выражается в понижении голоса к концу предложения.

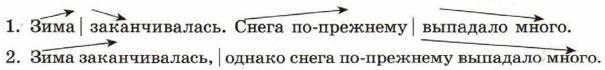

Сравните по интонации

простые предложения и сложное.

Для каждого простого предложения характерно понижение голоса к концу.

Входя в состав сложного предложения, любое простое утрачивает интонацию завершённости, так как становится частью сложного. В сложном предложении интонация завершённости, характерная для конца предложения, реализуется один раз. Это помогает узнавать, когда заканчивается сложное предложение.

Обычно пауза между частями сложного предложения фиксируется. Ей предшествует повышение голоса.

Таким образом, интонация сложного предложения имеет три основных элемента: сначала повышение голоса, затем пауза и постепенное понижение голоса к концу предложения.

Интонация вместе с союзами или без них соединяет отдельные простые предложения в единое целое, поэтому она и является средством связи в сложном предложении.

СЛОЖНОСОЧИНЁННОЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

С![]() ложносочинённое предложение - это такое сложное предложение, в котором два и более простых предложений связаны сочинительными союзами и интонацией.

ложносочинённое предложение - это такое сложное предложение, в котором два и более простых предложений связаны сочинительными союзами и интонацией.

Например:

Сочинительный союз (и, да, но, а, или, либо и др.) располагается между соединяемыми частями, не входит ни в одну из частей.

Например: Байкал по величине - самое большое озеро в мире, ![]() местные жители называют его морем.

местные жители называют его морем.

Есть сочинительные союзы (тоже, также, же), которые занимают необычное место: не между частями сложносочинённого предложения, а внутри второй части.

Например: Товарищи относились к нему неприязненно, солдаты ![]() любили воистину. (А. Куприн)

любили воистину. (А. Куприн)

С очинительные союзы определяют характер синтаксических отношений между простыми предложениями, объединёнными в сложное: они указывают на взаимоотношения участников или взаимозависимость и взаимообусловленность реальных событий.

очинительные союзы определяют характер синтаксических отношений между простыми предложениями, объединёнными в сложное: они указывают на взаимоотношения участников или взаимозависимость и взаимообусловленность реальных событий.

Смысловая связь простых предложений в сложносочинённом предложении определяется теми союзами, которыми они связаны.

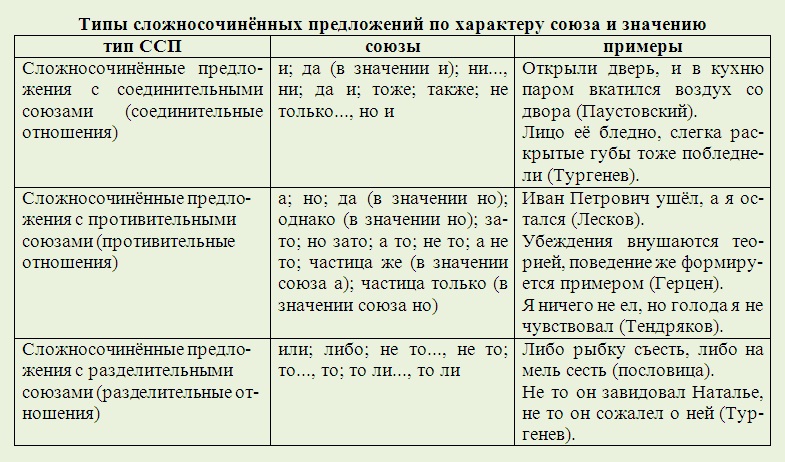

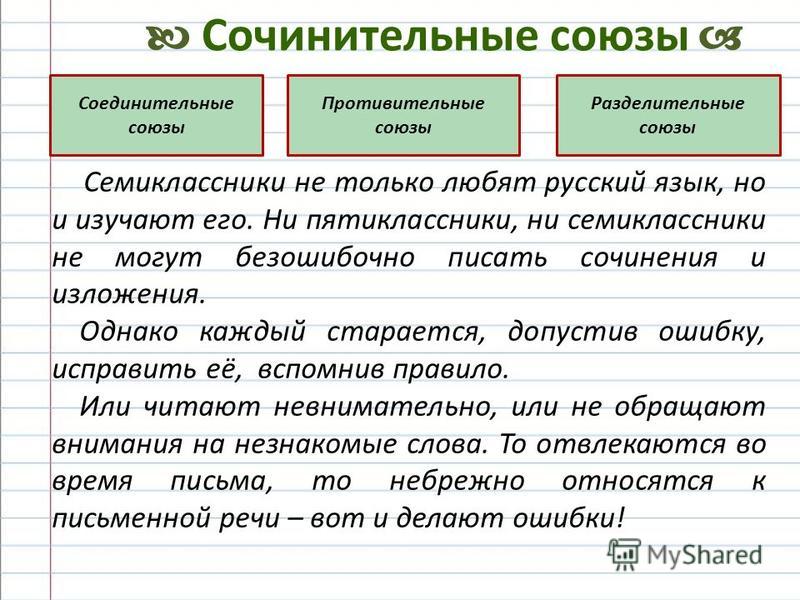

Сочинительные союзы

|

соединительные | и, да (в значении И), ни … ни, как … так и | Служат для выражения соединительных отношений между частями сложносочинённого предложения, в которых сообщается о фактах, явлениях, происходящих одновременно или следующих друг за другом. |

|

противительные | а, но, да (в значении НО), однако, же, зато, а то, не то | Служат для выражения отношений сопоставления или противопоставления между частями сложносочинённого предложения, в которых сообщается о явлениях, второе из которых противопоставляется первому или сопоставляется с ним. |

|

разделительные | или, либо, ли … ли, то … то, не то … не то, то ли … то ли | При их помощи передаются сообщения о событиях, исключающих друг друга, несовместимых в одно и то же время, чередующихся, сменяющих друг друга. |

|

присоединительные | да, да и, тоже, также | Указывают на добавочную информацию, на сходство между частями сложного предложения. |

| пояснительные | то есть, а именно | Второе простое предложение в составе сложного поясняет содержание первого. |

|

градационные | не только … но и, не то чтобы … но | Подчёркивают сходство между информацией, выраженной в обоих простых предложениях в составе сложного. |

Основные группы ССП по значению и союзам.

В зависимости от вида сочинительного союза, который связывает части предложения, все сложносочиненные предложения (ССП) делятся на три основных разряда:

1) ССП с соединительными союзами (и; да в значении и; ни ..., ни; тоже; также; не только ..., но и; как ..., так и);

2) ССП с разделительными союзами (то ..., то; не то ..., не то; или; либо; то ли ..., то ли);

3) ССП с противительными союзами (а, но, да в значении но, однако, зато, но зато, только, же).

Смысловая связь простых предложений, объединенных в сложное, различна. Они могут передавать:

— явления, происходящие одновременно.

Например: И далеко на юге шел бой, и на севере вздрагивала земля от бомбовых ударов, явственно приближавшихся ночью (в таких предложениях изменение последовательности частей предложения не меняет смысла);

— явления, происходящие последовательно.

Например: Дуня села в кибитку подле гусара, слуга вскочил на облучок, ямщик свистнул, и лошади поскакали (в этом случае перестановка предложений невозможна).

I. Сложносочинённое предложение

и

да (=и)

ни – ни

тоже

также

да и

не только …, но и

с соединительными союзами

В сложносочиненных предложениях

с соединительными союзами

могут выражаться:

— временные отношения:

одновременность и

последовательность

Они могут быть усилены

обстоятельствами времени.

Например: Наступило утро, и наш

пароход подошел к Астрахани

(сравните: Когда наступило

утро, наш пароход подошел к Астрахани)

Союзы и, да могут быть как одиночными, так и повторяющимися:

Например: Прозрачный лес один чернеет, и ель сквозь иней зеленеет, и речка подо льдом блестит (А.С. Пушкин) — описываемые явления происходят одновременно, что подчеркнуто использованием в каждой части повторяющихся союзов.

В саду раздавались голоса и был слышен смех — события происходят одновременно.

Я крикнул, и мне ответило эхо — второе явление следует за первым.

— причинно-следственные отношения

Например: Несколько особенно мощно перекрытых блиндажей остались совсем целы, и иззябшие, измученные боем люди, валясь с ног от усталости и желания спать, всеми силами тянулись туда погреться;

Мне нездоровилось, и потому я не стал дожидаться ужина — второе явление является следствием первого, вызвано им, на что указывает конкретизатор — наречие потому.

Причинно-следственные значения могут выявляться из лексического состава простых предложений: Всходило солнышко, и вслед за ним обсыхала роса.

Союзы тоже, также

Рассказчик замер на полуслове, мне тоже послышался странный звук — союзы тоже и также имеют ту особенность, что они стоят не в начале части.

Союзы тоже и также вносят в предложение значение уподобления. Например: И теперь я жил с бабушкой, она тоже перед сном рассказывала мне сказки.

Союзы тоже и также стоят всегда внутри второй части сложносочиненного предложения. Союз тоже, как правило, употребляется в разговорной речи, союз также — в книжной.

Разговорный характер имеет также и союз да в значении и.

Например: Скрывать истину было бесполезно, да Серпилин и не считал себя вправе это делать.

Примеры ССП

Открыли дверь, и в кухню паром вкатился воздух со двора (Паустовский).

Лицо её бледно, слегка раскрытые губы тоже побледнели (Тургенев).

Не только не было никакой рыбки, но и удилище не имело даже лески.

Язык должен быть не только понятный или простонародный, но и язык должен быть хороший (Л. Толстой)

Он шуток не любил, да и её при нём оставляли в покое (Тургенев).

Мы с сестрой плакали, мать также плакала (Аксаков);

Примеры со схемами

Анна не отвечала, и пауза затянулась. […], и […].

Ни солнца мне не виден свет, ни для корней моих простору нет (И. А. Крылов).

Ни [ ], ни [ ]

Не только Колька учится у деда хитростям успешной рыбалки, но и дед учится у внука осваивать компьютер.

[ Не только - = ], [ но и - = ].

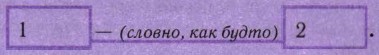

II. Сложносочинённое предложение

но

да (=но)

однако

а

зато

же, только

с противительными союзами

В сложносочиненных предложениях

с противительными союзами

одно явление противопоставляется другому:

Например: Гроза была там, сзади них,

над лесом, а тут сияло солнце.

С помощью союза ОДНАКОпередается

оговорка к ранее сказанному.

Например: Она едва могла принудить

себя улыбнуться и скрыть свое торжество, однако ей удалось довольно скоро принять совершенно равнодушный и даже строгий вид.

Предложения данной группы всегда состоят из двух частей и, обладая общим противительным значением, могут выражать следующие значения:

Ей было около тридцати, однако она казалось совсем молодой девушкой — второе явление противопоставляется первому.

Одни помогали на кухне, а другие накрывали на столы — второе явление не противопоставлено первому, а сопоставлено с ним (замена союза а на но невозможна).

Союзы ЗАТО, НО ЗАТО указывают на возмещение того, о чем говорилось в первом предложении.

Например: Лось ушел, зато рядом раздавался звук, издаваемый каким-то живым и, вероятно, слабым существом;

Много труда предстоит ему, но зато зимой он отдохнет.

В значении противительных союзов употребляются частицы

ЖЕ, ТОЛЬКО

Например: Голова еще болела, сознание же было ясное, отчетливое;

Война ничего не отменила, только все чувства стали острей на войне.

Союз же, как и союзы тоже и также, всегда стоит не в начале второй части предложения, а непосредственно за словом, которое противопоставляется слову первой части.

Например: Все деревья выпустили клейкие листочки, дуб же пока еще стоит без листьев.

Примеры ССП

Товарищи относились к нему неприязненно, солдаты же любили воистину (Куприн).

Утром прошёл дождь, зато сейчас над нами блистало чистое небо (Паустовский).

[ ], зато [ ]

Ты сегодня же должен поговорить с отцом, а то он будет беспокоиться о твоём отъезде (Писемский).

Лодки сразу исчезают во тьме, только долго слышны всплески вёсел и голоса рыбаков (Дубов).

Каждый день дул страшный ветер, а за ночь на снегу образовался твердый, льдистый слой наста (А. Куприн).

Туман лежал белой колыхающейся гладью у его ног, но над ним сияло голубое небо, и шептались душистые зеленые ветви, а золотые лучи солнца звенели ликующим торжеством победы (А. Куприн).

Горячее лицо с тоской искало ветра, да ветра-то не было (И. Тургенев).

Вековые ели и кедры утратили свой белый наряд, зато на земле во многих местах намело большие сугробы (В. Арсеньев).

Лось ушел, зато рядом раздавался звук, издаваемый каким-то живым и, вероятно, слабым существом (Б. Полевой).

Много труда предстоит ему, но зато зимой он отдохнёт (М. Салтыков-Щедрин).

Обе казались спокойны и смелы; однако ж при моем приближении обе потупили голову и закрылись своими изодранными чадрами (А. Пушкин).

Канонада стала слабее, однако трескотня ружей сзади и справа слышалась все чаще и чаще (Лев Толстой).

Голова еще болела, сознание же было ясное, отчётливое (В. Катаев).

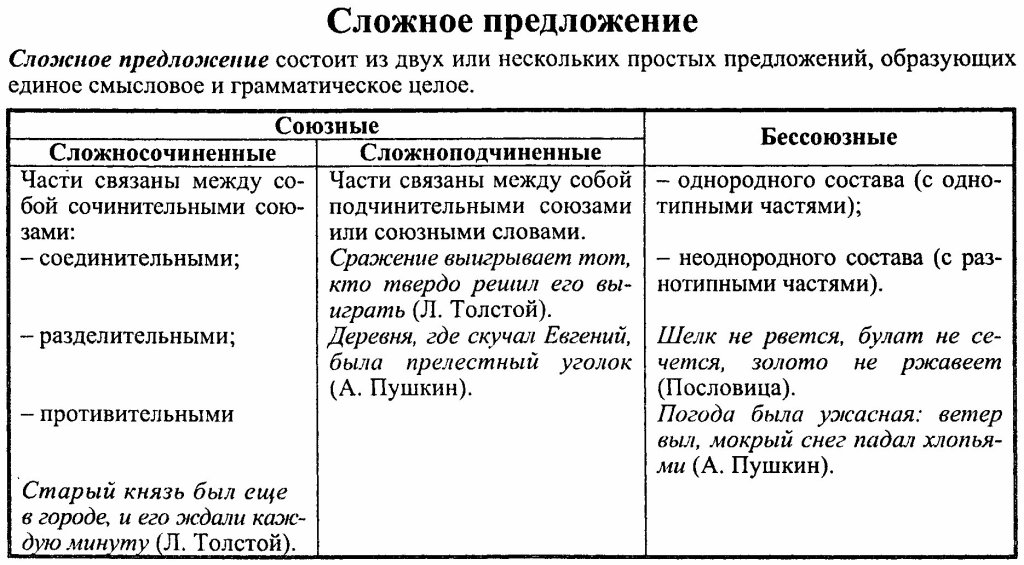

III. Сложносочинённое предложение

или/иль

либо

не то – не то

то ли – то ли

то – то

ли - ли

с разделительными союзами

В сложносочиненных предложениях

с разделительными союзами

указывается на такие явления, которые

не могут происходить одновременно:

они или чередуются, или одно исключает

другое:

Например: В душном воздухе то

раздавались удары кирок о камень,

то заунывно пели колеса тачек;

То моросил дождь, то падали крупные хлопья снега –

союз то — то указывает на чередование явлений.

На Пересыпи не то что-то горело, не то восходила луна — союз не то — не то указывает на взаимоисключение явлений.

Только иногда мелькнет березка или мрачной тенью встанет перед тобой ель — союз или указывает на взаимоисключение явлений.

То ли скрипит калитка, то ли потрескивают половицы — союз то ли — то ли указывает на взаимоисключение явлений.

Разделительные союзы или и либо могут быть одиночными и повторяющимися.

Примеры ССП

В душном воздухе то раздавались удары кирок о камень, то заунывно пели колёса тачек (М. Горький).

Только иногда мелькнет березка или мрачной тенью встанет перед тобою ель (Г. Федосеев).

То скрипнет дверь, то тихо отворится калитка, то сгорбленная фигура плетётся от дома по огородам (В. Короленко).

Не то тучи разойдутся, не то гроза нас всё-таки не обойдёт.

Пусть перебирается в деревню во флигель, или я переберусь отсюда (А. Чехов)

Либо я всё устрою по-прежнему, либо я его на дуэль вызову (А. Чехов)

То ли на него подействовала тишина и одиночество, то ли он просто вдруг взглянул другими глазами на успевшую стать привычной обстановку.

P. S. При более подробном описании типов ССП выделяют еще 3 разновидности ССП:

ССП с присоединительными союзами

ССП с пояснительными союзами

ССП с градационными союзами

Присоединительными являются союзы да и, тоже, также,

помещенные в нашей классификации в группу соединительных союзов.

Пояснительными являются союзы то есть, а именно:

Например: Его выгнали из гимназии, то есть свершилось самое для него неприятное.

Градационные союзы — не только... но и, не то чтобы... но.

Например: Не то чтобы он не доверял своему напарнику, но кое-какие сомнения на его счёт у него оставались.

Мне не то чтобы всё надоело, но и мириться дальше с происходящим я не собиралась.

[…не то чтобы…], но и […].

Сложносочиненное предложение

следует отличать!

от простого предложения с однородными членами,

связанными сочинительными союзами.

| Сложносочиненные предложения | Простые предложения с однородными членами предложения |

|

Свистящим шепотом перекинулись между собой столетние сосны, и сухой иней с мягким шелестом полился с потревоженных ветвей. |

И вдруг еще один жук отвалил от танцевавшего в воздухе роя и, оставляя за собой большой, пышный хвост, пронесся прямо к поляне. |

|

Звезды еще сверкали остро и холодно, но небо на востоке уже стало светлеть. |

Повинуясь этому могучему чувству, он вскочил на ноги, но тут же, застонав, присел на медвежью тушу. |

|

Шумит лес, лицу жарко, а со спины пробирается колючий холод. |

В хорошую погоду лес клубился шапками сосновых вершин, а в непогодь, подернутый серым туманом, напоминал помрачневшую водную гладь. |

|

Для разнообразия мелькнет в бурьяне белый булыжник, или вырастет на мгновение серая каменная баба, или перебежит дорогу суслик, и опять бегут мимо глаз бурьян, холмы, грачи. |

Приходилось стоять, закрыв глаза, прислонившись спиной к стволу дерева, или присаживаться на сугроб и отдыхать, чувствуя биение пульса в венах. |

Знаки препинания

в сложносочиненных предложениях

___________________________________________________________

Простые предложения, входящие в состав сложносочинённых, отделяются друг от друга запятыми:

Прямо к этому саду протянулась долгожданная прокуратором лунная дорога, и первым по ней кинулся бежать остроухий пёс.

(М. Булгаков)

Рассуждаем так: в предложении сочинительный союз И соединяет два простых предложения в составе сложносочинённого (две грамматические основы: «протянулась дорога», «кинулся бежать пёс»), поэтому мы ставим запятую перед союзом И.)

ОТСУТСТВИЕ ЗАПЯТОЙ

перед союзом И

в сложносочинённом предложении

1. Общий второстепенный член предложения.

В ГАВАНИ огни фонарей столпились в разноцветную группу и видны были стволы мачт. (М. Горький)

2.Общая придаточная часть сложноподчинённого предложения.

КОГДА КАШТАНКА ПРОСНУЛАСЬ, было уже светло и с улицы доносился шум, какой бывает только днём. (А.П. Чехов)

3.Общее вводное слово или вводное предложение.

КАК ЭТО ЧАСТО БЫВАЕТ, вспоминается плохое и забывается хорошее.

4.Вопросительные предложения.

Когда состоится заседание кафедры и какова повестка дня?

5.Побудительные предложения.

Пусть кончится зима и наступит весна!

6.Восклицательные предложения.

Как ярко светит солнце и как ласков летний ветерок!

7.Неопределённо-личные предложения.

В соответствии с иерархией чинов видели перед собой почти пустые блюда и дорогими винами их вообще иногда обносили.

(По Ю.М. Лотману)

8.Безличные предложения, имеющие синонимичные сказуемые:

Необходимо внимательно вычитать рукопись и нужно внести все авторские поправки.

9.Назывные предложения:

Мороз и солнце... (А.С. Пушкин.)

П![]() р и м е ч а н и е.

р и м е ч а н и е.

Между частями сложносочинённого предложения иногда ставится тире перед союзом И, если в предложении содержится резкое противопоставление или указывается на быструю смену событий.

Например:

Вот север, тучи нагоняя,

Дохнул, завыл - и вот сама

Идёт волшебница зима.

(А. Пушкин)

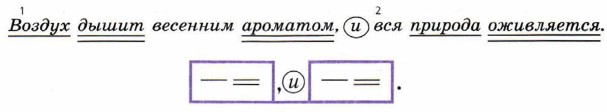

Синтаксический разбор

сложносочинённого предложения

Порядок разбора

1. Вид предложения по цели высказывания, по эмоциональной окрашенности.

2. Простые предложения в составе сложного, их грамматические основы.

3. Тип связи между простыми предложениями в сложном (союзная, бессоюзная).

4. Сочинительные союзы (соединительные, противительные, разделительные), соединяющие простые предложения в сложное.

5. Смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения (перечисление, противопоставление, чередование событий).

Образец разбора

Воздух дышит весенним ароматом, и вся природа оживляется.4

(М. Лермонтов)

Устный разбор

Предложение повествовательное, невосклицательное. Состоит из двух простых предложений. В первом грамматическая основа воздух дышит ароматом, во втором — природа оживляется. Связь между предложениями союзная. Средство связи — соединительный союз и. Смысловые отношения перечислительные. Следовательно, это предложение сложносочинённое.

Письменный разбор

Предложение повествовательное, невосклицательное, сложное, сложносочинённое, смысловые отношения перечисления.

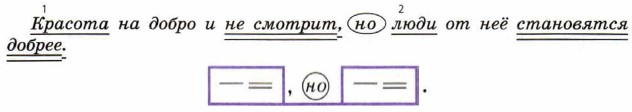

Пунктуационный разбор

сложносочинённого предложения

Порядок разбора

1. Знаки завершения.

2. Знаки разделения между простыми предложениями в сложносочинённом.

Образец разбора

Красота на добро и не смотрит, но люди от неё

становятся добрее.5 (М. Пришвин)

Устный разбор

В конце предложения ставится знак завершения — точка, так как предложение повествовательное, невосклицательное.

Между первым простым предложением (Красота на добро и не смотрит..) и вторым (...люди от неё становятся добрее) перед союзом НО ставится запятая — знак разделения между простыми предложениями в сложносочинённом.

Письменный разбор

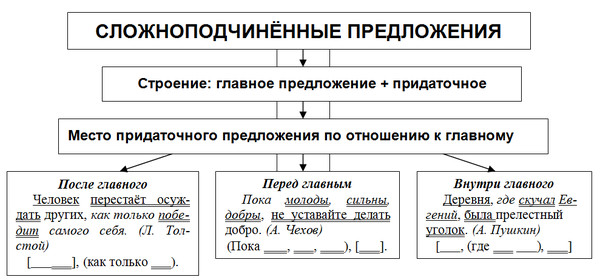

СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

| С это такое сложное предложение, в котором два и более простых предложений объединены на основе подчинительной связи с помощью подчинительных союзов, союзных слов, указательных слов, а также интонации. |

| |

С ложноподчинённое предложение состоит из главного и придаточного предложений.

ложноподчинённое предложение состоит из главного и придаточного предложений.

Главное предложение обозначает ситуацию, которая поясняется или уточняется в придаточном предложении.

Придаточное предложение может сообщать дополнительную информацию о предмете, лице, событии, а также может указывать на причину, условия, цель тех событий и явлений, о которых говорится в главном предложении.

Придаточное предложение может относиться к определённому (опорному) слову или словосочетанию, к грамматической основе главного, а иногда ко всему главному предложению.

Придаточное предложение может относиться к определённому (опорному) слову или словосочетанию, к грамматической основе главного, а иногда ко всему главному предложению.

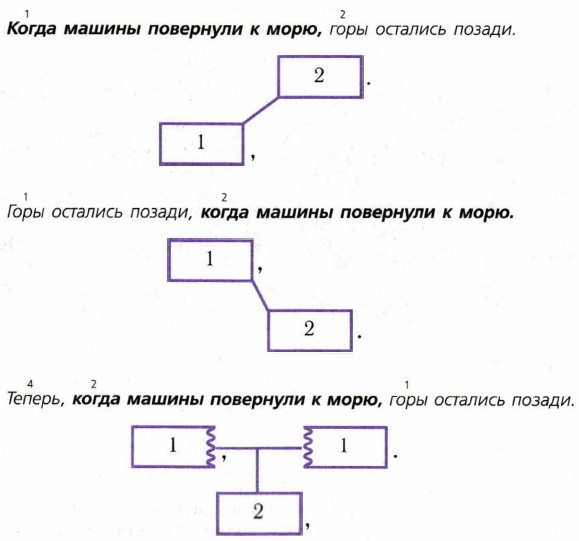

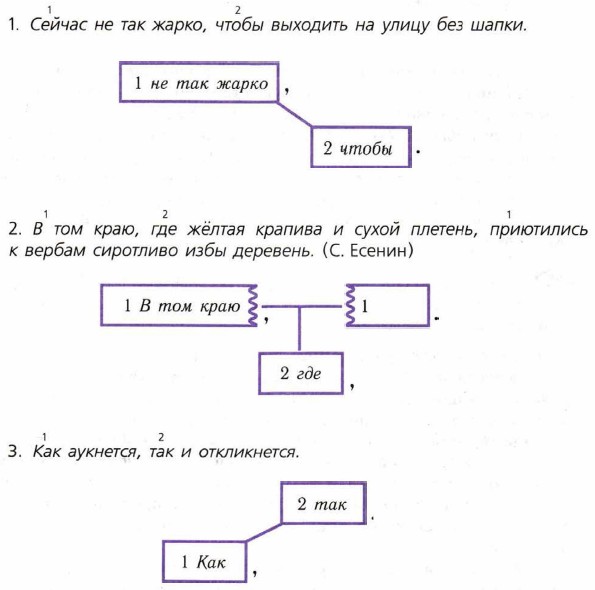

Место придаточного предложения

по отношению к главному.

![]() Придаточное предложение, как правило, может занимать любое положение по отношению к главному: стоять перед главным, после него или в середине главного.

Придаточное предложение, как правило, может занимать любое положение по отношению к главному: стоять перед главным, после него или в середине главного.

Например:

В сложноподчинённых предложениях придаточное предложение выделяется на письме:

В сложноподчинённых предложениях придаточное предложение выделяется на письме:

одной запятой, если находится после или перед главным;

двумя запятыми, если находится внутри главного.

Например:

1. Что такое воля вольная, хорошо определено в русских лирических песнях. (Д. Лихачёв)

2. Казаки сообщили, что видели много звериных следов, и стали проситься на охоту. (В. Арсеньев)

Одни сложноподчинённые предложения имеют строго закреплённый порядок следования главного и придаточного предложений. В них придаточное предложение всегда следует за главным или за тем словом главного, к которому относится.

Одни сложноподчинённые предложения имеют строго закреплённый порядок следования главного и придаточного предложений. В них придаточное предложение всегда следует за главным или за тем словом главного, к которому относится.

Например: Никогда не отказывайся от малого в работе, ибо из малого строится великое. (И. Павлов)

Мы свернули на дорогу, которая вела к реке. Дорога, на которую мы свернули, вела к реке.

В других сложноподчинённых предложениях порядок следования главного и придаточного предложений свободный: придаточное может стоять как после главного, так и перед ним. В таких предложениях порядок следования главного и придаточного зависит от коммуникативной задачи говорящего или пишущего. Обычно наиболее значимое по смыслу простое предложение в составе сложного занимает позицию конца предложения.

Например: Я знаю, что он хороший человек. - Что он хороший человек, я знаю.

В первом сложном предложении наиболее значимым является содержание придаточного, во втором - главного.

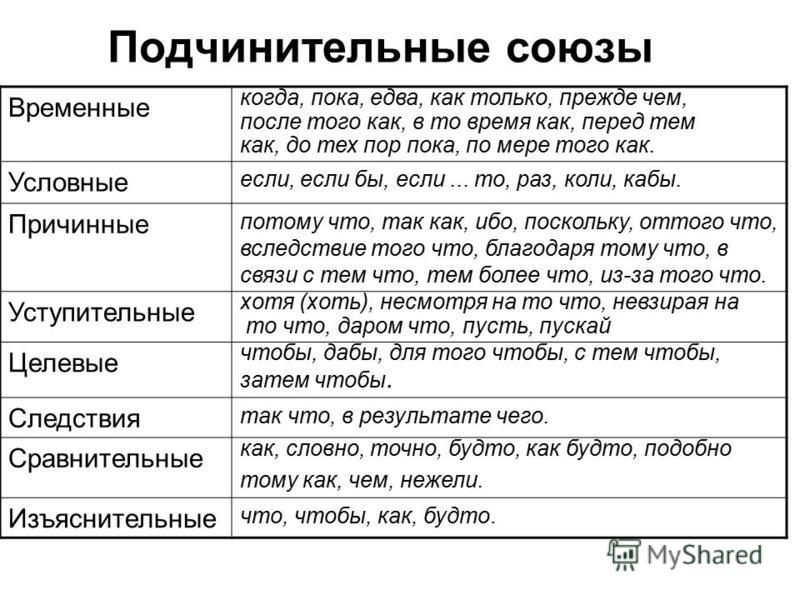

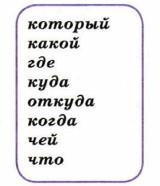

Союзы и союзные слова

в сложноподчинённом предложении

В![]() одних сложноподчинённых предложениях связь между главной и придаточной частями осуществляется с помощью союзов, в других - с помощью союзных слов.

одних сложноподчинённых предложениях связь между главной и придаточной частями осуществляется с помощью союзов, в других - с помощью союзных слов.

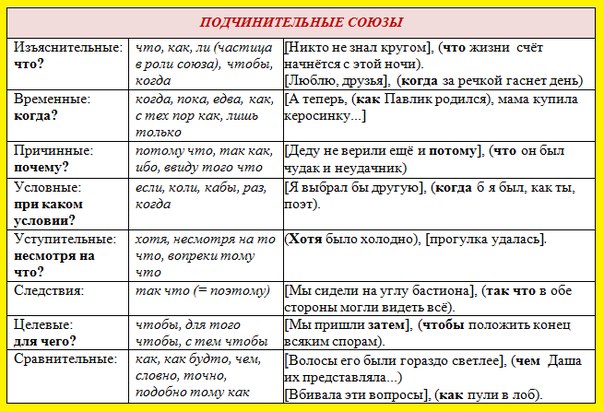

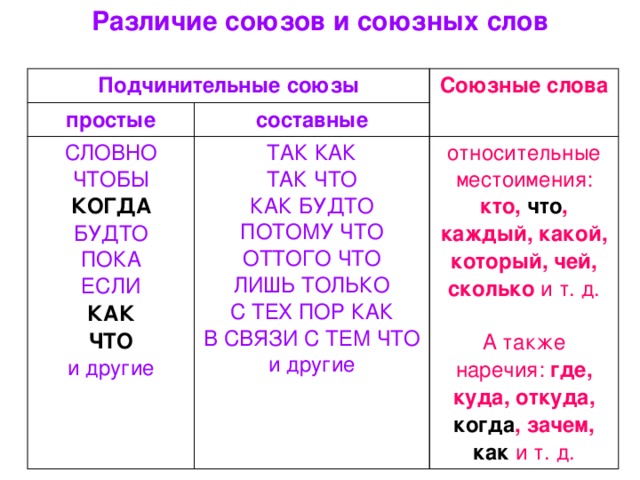

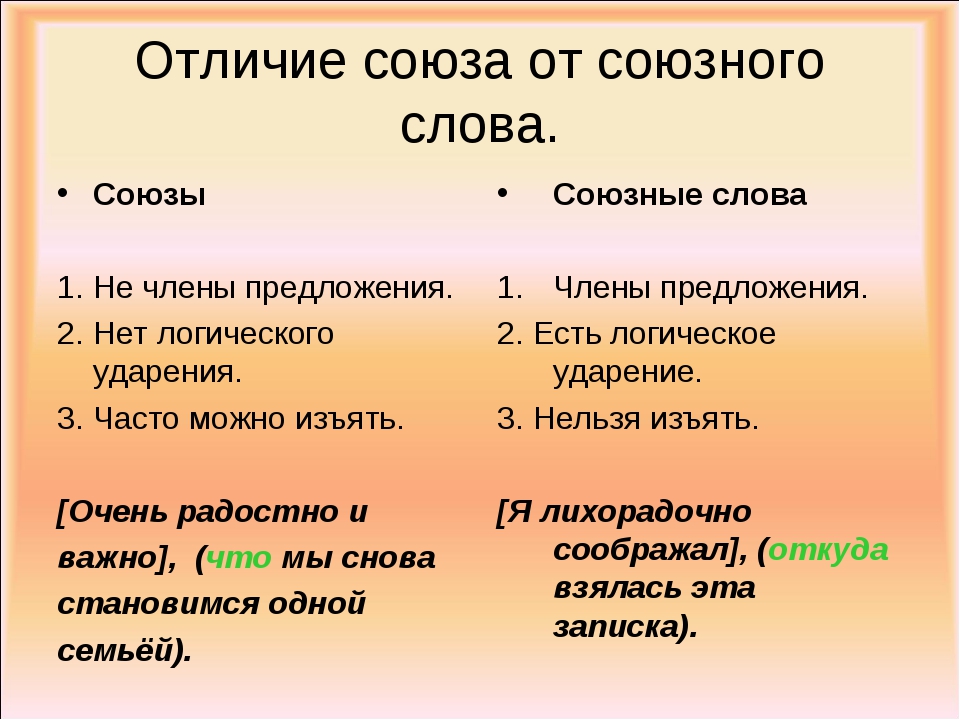

Подчинительные союзы (если, чтобы, что, как, словно, точно, так как, хотя и др.) не являются членами придаточного предложения.

Их функция - быть средством связи между частями сложноподчинённого предложения.

Например: Но грустно думать, ![]() напрасно была нам молодость дана... (А. Пушкин)

напрасно была нам молодость дана... (А. Пушкин)

Союзные слова (что, кто, какой, чей, который, когда, откуда и др.) - это относительные местоимения и наречия, т. е. самостоятельные части речи, использующиеся в функции подчинительных союзов.

В отличие от союзов они не только связывают придаточную часть с главной, но и являются членами придаточного предложения.

Татьяна видит с трепетаньем, ![]() мыслью, замечаньем бывал Онегин поражён... (А. Пушкин)

мыслью, замечаньем бывал Онегин поражён... (А. Пушкин)

С![]() оюзы и союзные слова могут быть омонимами.

оюзы и союзные слова могут быть омонимами.

Например: Мой старший брат решил, что поедет в город завтра (что - союз). - Мой старший брат наконец решил, что ему делать (что - союзное слово).

Такими омонимами могут быть слова что, как, когда и некоторые другие.

Как отличить союзы что, как, когда

и некоторые другие от союзных слов?

1![]() . Подчинительные союзы, как правило, не могут быть выделены логическим ударением. Односложный союз вообще не имеет самостоятельного ударения и сливается при произнесении с идущим за ним словом: Мой старший брат всегда знает, как ему поступить.

. Подчинительные союзы, как правило, не могут быть выделены логическим ударением. Односложный союз вообще не имеет самостоятельного ударения и сливается при произнесении с идущим за ним словом: Мой старший брат всегда знает, как ему поступить.

Союзные слова, как и любой другой член предложения, произносятся с ударением. Обычно они выделяются и логическим ударением: Мой старший брат сам решит, что́ ему делать. Он всегда знает, ка́к ему поступить.

2. Союз чаще всего можно заменить только другим союзом: Когда (если) в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдёт. (И. Крылов)

Союзное слово можно заменить другим союзным словом или тем словом главной части предложения, к которому относится придаточная: Таков же был тот нежный взор, что (который, взор) я любил судьбе в укор. (М. Лермонтов)

3. Иногда союз можно опустить, союзное слово этого не допускает: И словом, слава шла, что Крот - великий зверь на малые дела. (И. Крылов) - И словом, слава шла: Крот - великий зверь на малые дела.

Сквозь цветы, что стоят на окне, пробивается солнце лучами. (И. Суриков)

Связь между главным и придаточным предложениями в сложном предложении осуществляется с помощью простых (что, если, когда, хотя и др.) и составных союзов (так как, так что, потому что и др.).

Связь между главным и придаточным предложениями в сложном предложении осуществляется с помощью простых (что, если, когда, хотя и др.) и составных союзов (так как, так что, потому что и др.).

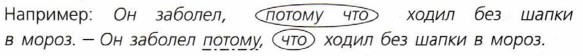

Части некоторых составных союзов находятся в разных частях сложного предложения:

чем..., тем; раз..., то и др.

В этом случае второй компонент составных союзов находится в главном предложении, которое стоит за придаточным.

Например: ![]() изъять из классической литературы милосердие,

изъять из классической литературы милосердие, ![]() она просто перестанет существовать.

она просто перестанет существовать.

Употребление второго компонента составного союза, как правило, не обязательно.

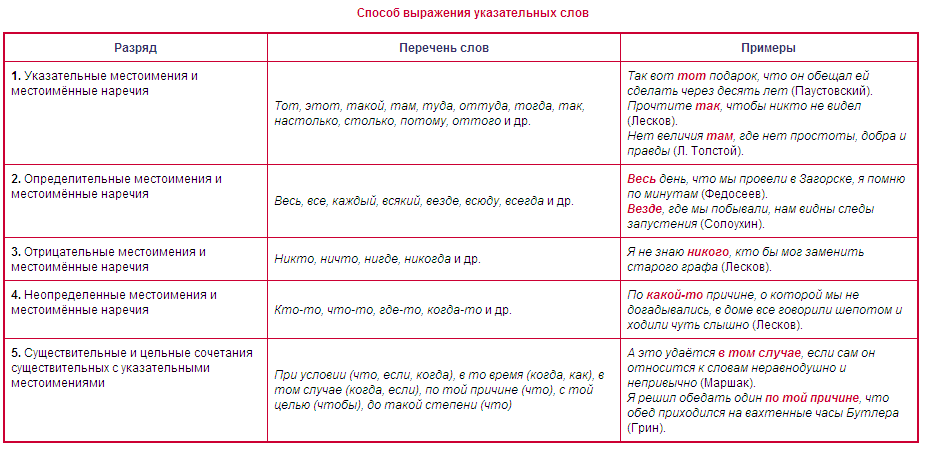

Роль указательных слов

в сложноподчинённом предложении

сложноподчинённом предложении

В![]() главном предложении в составе сложноподчинённого часто используются указательные слова, в качестве которых выступают местоимения тот, таков, этот, все, всё, всякий, каждый, никто, ничто, кто-то, что-то и др. или наречия туда, оттуда, тогда, так, везде, всюду и др.

главном предложении в составе сложноподчинённого часто используются указательные слова, в качестве которых выступают местоимения тот, таков, этот, все, всё, всякий, каждый, никто, ничто, кто-то, что-то и др. или наречия туда, оттуда, тогда, так, везде, всюду и др.

Эти слова указывают на то, что ситуация действительности отражена в главном предложении неполно и что за главным предложением следует придаточное.

Например:

Случается нередко нам и труд и мудрость видеть там, где сто́ит только догадаться за дело просто взяться.

(И. Крылов)

Уж проходят караваны через те скалы́, где носились лишь туманы да цари-орлы. (М. Лермонтов)

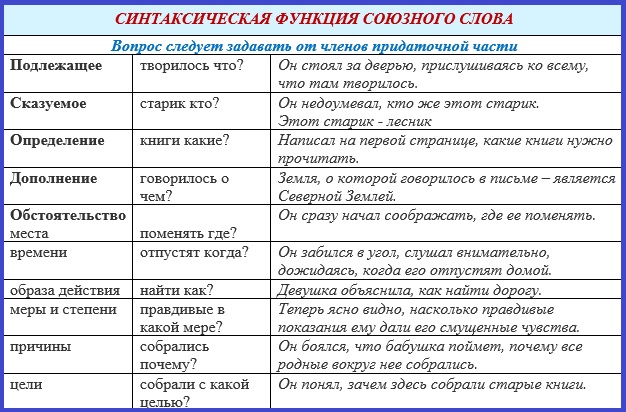

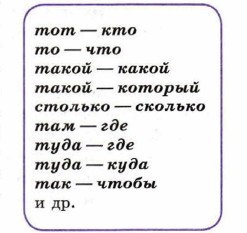

Указательные слова образуют с союзными словами и некоторыми союзами определённые пары:

тот - который, тот - кто, такой - какой, так - чтобы и др.

С![]() троение сложноподчинённых предложений с указательным словом в главном схематически можно изобразить так:

троение сложноподчинённых предложений с указательным словом в главном схематически можно изобразить так:

П одчинительные союзы так как, потому что, после того как, с тех пор как и др. могут расчленяться. Первая часть союза в таком случае остаётся в главном предложении и становится указательным словом. Это зависит от коммуникативной задачи говорящего или пишущего и бывает в тех случаях, когда говорящему или пишущему нужно особо подчеркнуть какое-либо событие, о котором говорится в главной части предложения.

одчинительные союзы так как, потому что, после того как, с тех пор как и др. могут расчленяться. Первая часть союза в таком случае остаётся в главном предложении и становится указательным словом. Это зависит от коммуникативной задачи говорящего или пишущего и бывает в тех случаях, когда говорящему или пишущему нужно особо подчеркнуть какое-либо событие, о котором говорится в главной части предложения.

______________________________________________________

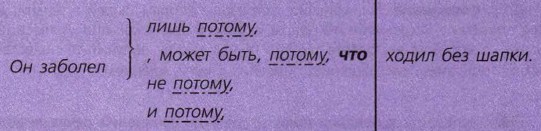

Е![]() сли перед составными союзами употреблены такие слова, как лишь, только, ещё и, прежде всего, именно, очевидно, вероятно, может быть, а также частицы и, не, они всегда расчленяются и перед союзом что ставится запятая.

сли перед составными союзами употреблены такие слова, как лишь, только, ещё и, прежде всего, именно, очевидно, вероятно, может быть, а также частицы и, не, они всегда расчленяются и перед союзом что ставится запятая.

Например:

_______________________________________________________

ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ СЛОЖНОПОДЧИНЁННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

С уществуют три наиболее широкие по значению группы сложноподчинённых предложений с придаточными:

уществуют три наиболее широкие по значению группы сложноподчинённых предложений с придаточными:

а) определительными;

б) изъяснительными;

в) обстоятельственными.

Эти группы сложноподчинённых предложений выделяются по следующим признакам:

- смысловой вопрос, на который отвечает придаточное предложение;

- средства связи придаточного предложения с главным (союзы, союзные слова, указательные слова).

Придаточные определительные

содержат характеристику предмета или явления, названного в главном предложении, и отвечают на вопрос какой? Они относятся к члену главного предложения, который выражен существительным или другим словом в значении существительного. Присоединяются к главному предложению при помощи союзных слов который, куда, когда, что и др.

Например: Утро (какое утро?),

Например: Утро (какое утро?), ![]() начинается этот рассказ, наступило пасмурное, но тёплое. (К. Паустовский)

начинается этот рассказ, наступило пасмурное, но тёплое. (К. Паустовский)

Мы встретили знакомого (какого знакомого?), ![]() давно не виделись.

давно не виделись.

Чтобы выделить определяемое слово в главном предложении, можно употребить указательное слово.

Например: Из того пруда (какого пруда?), ![]() находился на окраине деревни, вытекал ручей.

находился на окраине деревни, вытекал ручей.

В таких предложениях придаточная часть прикрепляется к сочетанию существительного с указательным словом. Указательное слово здесь не является конструктивно обязательным и может быть опущено:

Из пруда, который находился на окраине деревни, вытекал ручей.

Придаточные определительные могут относиться к местоимениям тот, каждый, всякий, все, любой, такой, таков в главном предложении и присоединяться к главному при помощи союзных слов кто, что, какой, каков, который, чей или союзов что, словно, как, как будто. В таких предложениях употребление местоимений в придаточной части обязательно.

Например: Я тот, кого никто не любит. (М. Лермонтов)

Почерк у него был чёткий, красивый, такой, каким пишут очень аккуратные люди.

Каково лето, таково и сено. (Посл.)

Вид у него был такой, как будто его кто-то обидел.

В этих предложениях придаточное конкретизирует, наполняет содержанием значение местоимения в главном предложении, к которому относится. Термин «определительное» по отношению к придаточному используется в данном случае условно, в значении «раскрывающее содержание».

Придаточные изъяснительные относятся к членам главного предложения со значением речи, мысли, чувства или состояния, требующим обязательного распространения, изъяснения.

Чаще всего это глаголы (говорить, сказать, сообщать, думать, понимать, сознавать, почувствовать, услышать, увидеть, решать, жалеть, радоваться, грозить, жаловаться и др.), реже - прилагательные, существительные, слова категории состояния (прав, рад, уверен, счастлив, виноват, жаль, нужно, слух, сообщение, известие и др.).

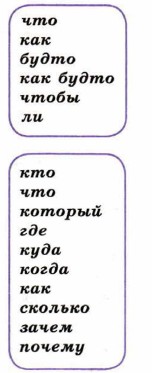

Придаточные изъяснительные отвечают на падежные вопросы и присоединяются к главному предложению при помощи союзов что, чтобы, будто, как, ли (частица в значении союза) и др. или союзных слов где, как, сколько, почему и др.

Например: Сорока сама скажет (что скажет?), ![]() гнездо свила. (Поcл.)

гнездо свила. (Поcл.)

Вдруг мне показалось (что показалось?), ![]() в комнатах слабо и жалобно зазвенела струна. (И. Тургенев)

в комнатах слабо и жалобно зазвенела струна. (И. Тургенев)

Отец потребовал (чего потребовал?), ![]() я ехала с ним.

я ехала с ним.

(А. Н. Толстой)

Не жаль добра, жаль (чего жаль?), ![]() напрасно тратится. (Поcл.)

напрасно тратится. (Поcл.)

Он рассказал (о чём?), ![]() брат привёз подарок;

брат привёз подарок;

Он рассказал (о чём?), ![]() ему привёз брат.

ему привёз брат.

| П

а) придаточные времени и места; б) придаточные причины, следствия, условия, уступки, цели; в) придаточные образа действия, меры, степени, сравнения. I группа |

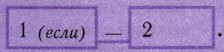

![]() В сложноподчинённом предложении с придаточным времени придаточное предложение указывает на время протекания действия в главном и отвечает на вопросы когда? как долго? с каких пор? до каких пор?

В сложноподчинённом предложении с придаточным времени придаточное предложение указывает на время протекания действия в главном и отвечает на вопросы когда? как долго? с каких пор? до каких пор?

В сложноподчинённом предложении с придаточным места придаточное указывает на место (пространство), где совершается то, о чём говорится в главном предложении. Придаточные места отвечают на вопросы где? куда? откуда?

I![]() I группа

I группа

Сложноподчинённые предложения с придаточными причины, условия, уступки, цели, следствия имеют общее значение обусловленности. Все они содержат не только сообщение о двух взаимосвязанных ситуациях, но и объяснение того, почему, вследствие = чего, при каком условии, вопреки чему, с какой целью происходит или будет происходить то, о чём говорится в главном предложении.

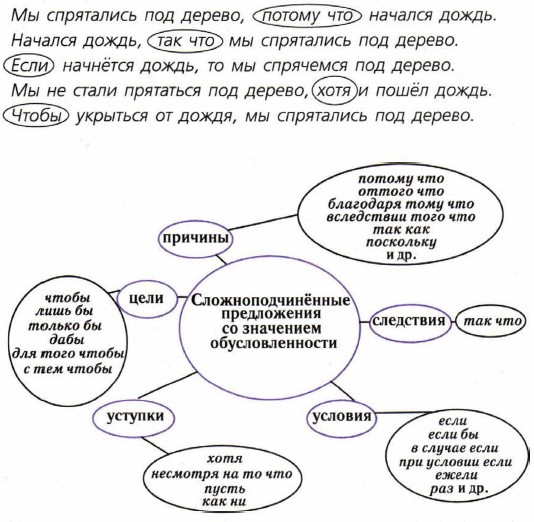

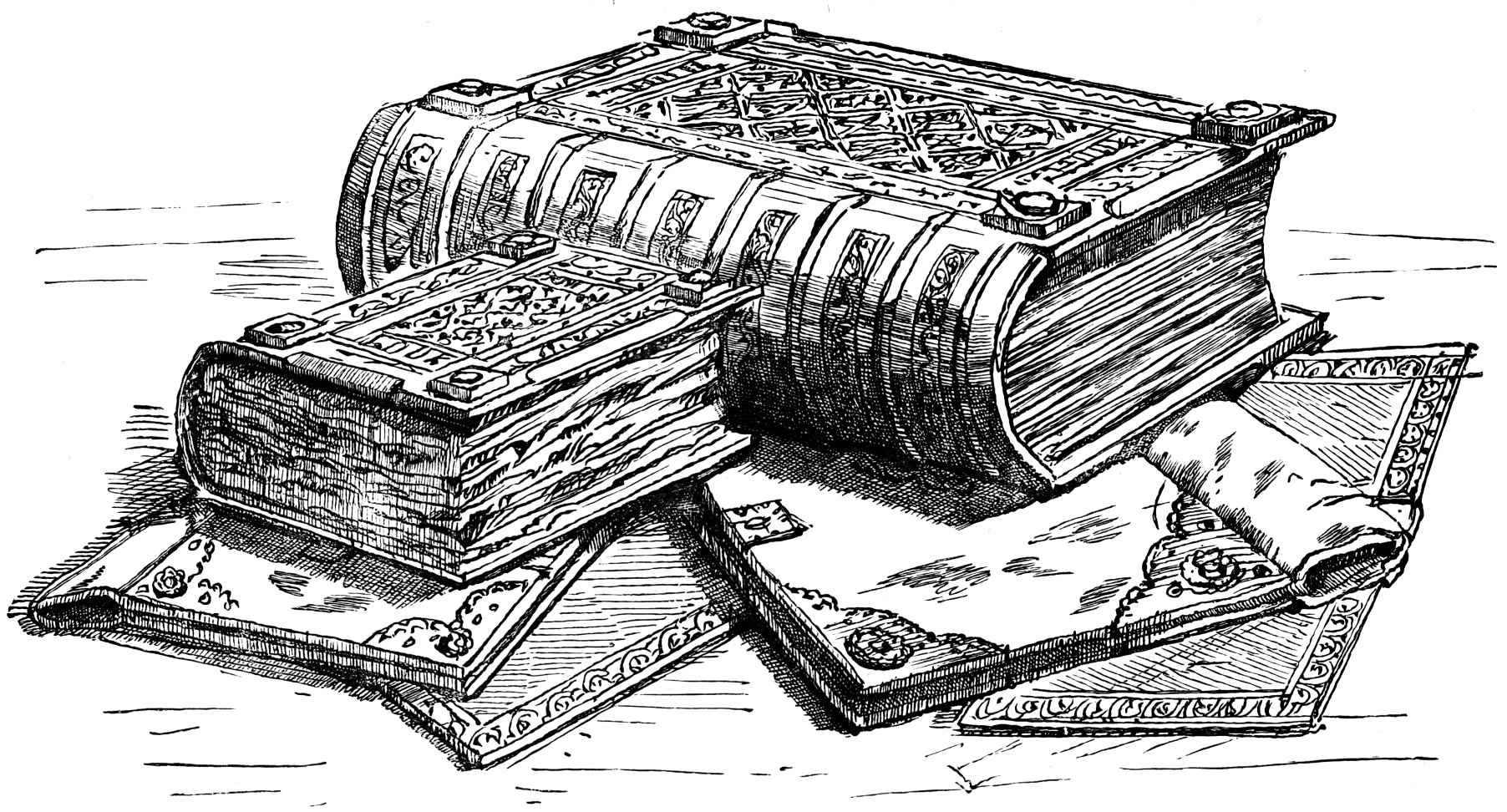

П![]() ридаточные причины содержат указания на причину того, о чём говорится в главном предложении.

ридаточные причины содержат указания на причину того, о чём говорится в главном предложении.

Они отвечают на вопросы почему? отчего? и присоединяются к главному при помощи союзов потому что, оттого что, благодаря тому что, вследствие того что, так как, поскольку и др.

![]()

Придаточные следствия содержат указание на следствие, результат, итог, вытекающие из содержания всего главного предложения, отвечают на вопрос

что произошло вследствие этого?

и присоединяются к главному предложению при помощи союза

так - что.

Например: У заборов росли липы, бросавшие теперь при луне широкую тень, ![]() заборы и ворота на одной стороне совершенно утопали в потёмках. (А. Чехов)

заборы и ворота на одной стороне совершенно утопали в потёмках. (А. Чехов)

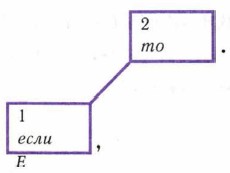

![]() Придаточные условные предложения служат для выражения условия, при котором возможно то, о чём говорится в главном.

Придаточные условные предложения служат для выражения условия, при котором возможно то, о чём говорится в главном.

Придаточное предложение отвечает на вопрос

при каком условии?

и присоединяется к главному предложению союзами если, если бы, при условии если, ежели, раз, коли (коль) и др.

Например: ![]() щи хороши, другой пищи не ищи. (Поcл.)

щи хороши, другой пищи не ищи. (Поcл.)

У![]() ступительные придаточные предложения сообщают об условиях, причинах, вопреки которым, несмотря на которые совершается то, о чём говорится в главном предложении.

ступительные придаточные предложения сообщают об условиях, причинах, вопреки которым, несмотря на которые совершается то, о чём говорится в главном предложении.

Можно поставить вопросы несмотря на что? вопреки чему?

Например: Через полчаса всё в доме успокоилось (несмотря на что?), ![]() спали далеко не все. (В. Короленко)

спали далеко не все. (В. Короленко)

Придаточные уступительные присоединяются к главному предложению с помощью союзов хотя (хоть), несмотря на то что, невзирая на то что, пусть, пускай, даром что, сочетанием местоименных слов как, сколько с частицей ни.

Например: Как ни был Хорь умён, водились и за ним некоторые предрассудки. (И. Тургенев)

![]() В сложноподчинённом предложении с придаточным цели придаточное предложение раскрывает цель того, о чём говорится в главном предложении.

В сложноподчинённом предложении с придаточным цели придаточное предложение раскрывает цель того, о чём говорится в главном предложении.

Например: ![]() выучиться говорить правду людям, надо научиться говорить её самому себе. (Л. Толстой)

выучиться говорить правду людям, надо научиться говорить её самому себе. (Л. Толстой)

Придаточные цели отвечают на вопросы

для чего? с какой целью?

и присоединяются к главной части союзами чтобы, для того чтобы, с тем чтобы, союзом дабы, имеющим книжную стилистическую окраску, а также выступающими в роли союзов частицами только бы, лишь бы.

I![]() II группа

II группа

Придаточные образа действия раскрывают образ, способ действия, о котором говорится в главном предложении, и отвечают на вопросы как? каким образом?

Придаточные меры и степени обозначают меру или степень действия, признака, обозначенного в главном предложении, и отвечают на вопросы как? насколько? до какой степени? сколько?

Придаточные предложения образа действия, меры и степени присоединяются к главному при помощи союзов что, чтобы, как, будто, как будто, словно и союзных слов как, насколько.

В главном предложении, как правило, содержатся указательные слова: местоимения такой (таков), наречия настолько, столько, так.

Указательные слова образуют с союзами пары: так - что, такой - что, до того - что, настолько - что.

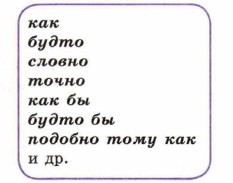

![]() Сравнительное придаточное предложение поясняет обозначенные в главном действия, состояния, предметы, признаки через сопоставление с другими действиями, предметами, признаками. Придаточные сравнительные отвечают на вопрос как?, а в некоторых случаях подобно чему?

Сравнительное придаточное предложение поясняет обозначенные в главном действия, состояния, предметы, признаки через сопоставление с другими действиями, предметами, признаками. Придаточные сравнительные отвечают на вопрос как?, а в некоторых случаях подобно чему?

и присоединяются к главному при помощи союзов

как, подобно тому как, словно, будто, как будто, точно, как если бы.

Например: Восторг его гас, ![]() гаснет свеча от сильного порыва в

гаснет свеча от сильного порыва в![]() етра. (А. Чехов)

етра. (А. Чехов)

Придаточные сравнительные сближаются по значению и средствам связи со сравнительными оборотами.

Сравнительный оборот - член простого предложения - имеет значение приблизительного сходства, образного сравнения. Средством связи сравнительного оборота с остальной частью предложения служат союзы как, будто, как будто, словно, точно, что.

В предложении сравнительный оборот чаще всего является обстоятельством образа действия. Например: Как часто, часто, ![]()

![]() душа тоскует по лесам. (Н. Рубцов)

душа тоскует по лесам. (Н. Рубцов)

СЛОЖНОПОДЧИНЁННЫЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

С НЕСКОЛЬКИМИ ПРИДАТОЧНЫМИ

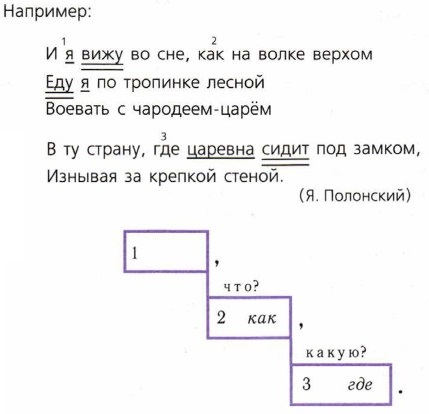

С ложноподчинённые предложения могут содержать два и более придаточных. Такие предложения называются многочленными.

ложноподчинённые предложения могут содержать два и более придаточных. Такие предложения называются многочленными.

В сложноподчинённом предложении с несколькими придаточными возможны два вида подчинительной связи:

— соподчинение;

— последовательное подчинение.

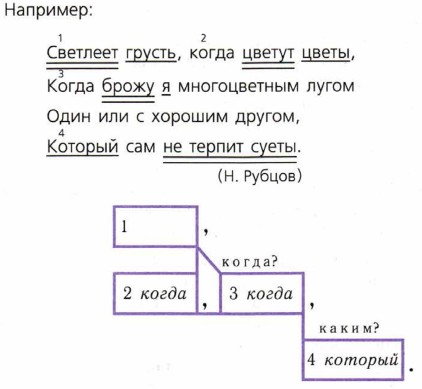

П ри соподчинении придаточные относятся к одному и

ри соподчинении придаточные относятся к одному и

тому же главному предложению. Соподчинение бывает:

Однородным:

если придаточные одного вида относятся к одному и тому же слову в главном или ко всему главному.

Неоднородным:

если к главному предложению относятся придаточные разных видов или если придаточные одного вида присоединяются к разным словам в главном предложении.

При последовательном подчинении придаточные предложения зависят одно от другого.

Многочленные сложноподчинённые предложения могут иметь более сложную структуру, если комбинируются соподчинение и последовательное подчинение.

| П При последовательном подчинении, если союзы что и если, что и когда, так что и хотя и др. окажутся рядом, запятая между ними ставится. Запятая не ставится, если далее идёт вторая часть союза - то, так или тем. Например: 1. Она мечтала вспух о том, как она будет жить в Дубечне и какая это будет интересная жизнь. (А. Чехов) 2. У костра остался проводник, который, пока путешественники охотились, приготовил ужин. 3. Она сказала ему, что если он болен, то надо лечиться. (Л. Толстой) |

Типы подчинения:

| Тип подчинения | Определение | Пример |

| ПоСЛЕДовательное

Что? Когда?

| Первое придаточное подчиняется главному, а остальные последовательно друг за другом | Он знал, что друзья помогут, когда ему будет трудно. |

| Параллельное (Неоднородное)

| Придаточные относятся к разным словам одного и того же главного. | Когда мы пришли, отец показал рыбу, которую он поймал. |

| Однородное подчинение

| Придаточные относятся к одному и тому же слову в главном предложении и отвечают на один и тот же вопрос. | Он знал, что друзья его не бросят, что они помогут.

|

|

| Такое подчинение, при котором одни придаточные последовательно подчиняются друг другу, другие – параллельно, однородно или неоднородно. | В воздухе, куда ни взглянешь, кружатся целые облака снежинок, так что не разберешь, идет ли снег с неба или с земли. |

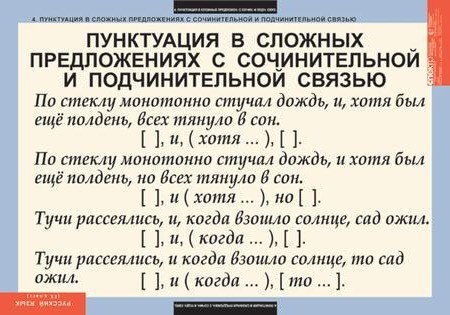

ПУНКТУАЦИЯ НА СТЫКЕ СОЮЗОВ

Стык союзов – это пространство в предложении между двумя союзами:

- между двумя подчинительными союзами;

- между сочинительным и подчинительным союзом.

________________________________________________________

Запятая ставится на стыке двух союзов, если у второго союза нет продолжения в виде слов ТО, НО и др.

Запятая не ставится на стыке двух союзов, если у второго союза есть продолжение в виде слов ТО, НО и др.

Сравните два предложения:

1. Дмитрий Сергеевич Лихачёв писал, что, если у вас будет уважительное отношение к другим и немного находчивости, придёт память на правила хорошего поведения, желание и умение их применить.

2. Дмитрий Сергеевич Лихачёв писал, что если у вас будет уважительное отношение к другим и немного находчивости, то придёт память на правила хорошего поведения, желание и умение их применить.

Пояснение. В этих синтаксических конструкциях имеется стык союзов (рядом расположены два подчинительных союза ЧТО+ЕСЛИ).

В первом предложении у второго союза ЕСЛИ нет продолжения в виде слова ТО, поэтому на стыке союзов мы ставим запятую (ЧТО, ЕСЛИ).

Во втором предложении у союза ЕСЛИ есть продолжение в виде слова ТО (ЕСЛИ...ТО), поэтому на стыке союзов (ЧТО ЕСЛИ) мы не ставим запятой.

Пунктуация перед союзом И в сложном предложении.

Алгоритм выполнения задания:

1. Обозначьте в предложении грамматические основы.

2. Определите границы простых предложений в составе сложной синтаксической конструкции.

3. Посмотрите, как эти предложения связаны между собой.

4. Выясните, присутствует ли в предложении союз И, и в случае его наличия в предложении определите, что он соединяет:

• если союз И соединяет однородные члены, то перед ним не ставится запятая;

• если союз И соединяет простые предложения, то перед ним ставится запятая;

5. Установите, есть ли в сложной синтаксической конструкции стык союзов, и в случае его наличия определите, имеется ли при втором союзе продолжение (через одно простое предложение) в виде слов ТО, НО:

• если у второго союза нет продолжения в виде слов ТО, НО и др., запятая ставится на стыке двух союзов;

• если у второго союза есть продолжение в виде слов ТО, НО и др., запятая не ставится на стыке двух союзов.

6. Найдите границы между главной и придаточной частью и на их месте поставьте запятые.

Существует в русской пунктуации общее правило расстановки знаков препинания в том случае, если придаточное предложение присоединяется к главному сложным подчинительным союзом таким, как благодаря тому что, несмотря на то что, с тем чтобы, в то время как, после того как, ввиду того что и др.

Запятая в таком случае ставится в конце придаточного предложения, союз не разбивается на части знаком препинания, если придаточная часть предшествует главному предложению.

По мере того как он говорил, лицо становилось все сумрачнее.

Ввиду того что за стол садилось двенадцать человек, мать выписала из деревни бабушку.

Однако в зависимости от смысла высказывания, от логического подчеркивания придаточного предложения, наличия в предложении определенных лексических элементов (наличия перед союзом отрицания НЕ, усилительных, ограничительных и других частиц, вводного слова), союз может расчленяться на две части: первая часть входит в состав главного предложения как соотносительное слово, а вторая часть будет выполнять роль союза. Тогда запятая ставится перед второй частью союза (для того, чтобы...).

Сравните:

Для того чтобы успеть к поезду, нам пришлось вызвать такси.

Все это было сказано для того, чтобы привлечь внимание к нуждам студентов.

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ

* запятая не ставится, если придаточное предложение располагается перед главным.

"Для того чтобы в доме было чисто, нужно иногда убираться".

*запятая ставится в следующих случаях:

перед данной конструкцией есть отрицание "не".

"Я растил свою дочь не для того, чтобы она была домохозяйкой".

перед "для того, чтобы" применяется усилительное или ограничительное слово (только, как раз, частично, просто и т.д.).

"Я учил английский только для того, чтобы уехать жить в другую страну".

если перед нашей конструкцией находится вводное слово.

"Возможно, для того, чтобы быть идеальным, таким нужно родиться".

Пунктуация в сложных подчинительных союзах

Синтаксический разбор

сложноподчинённого предложения

Порядок разбора

1. Вид предложения по цели высказывания, по эмоциональной окрашенности.

2. Простые предложения в составе сложного, их грамматические основы.

3. Тип связи между простыми предложениями в сложном (союзная, бессоюзная).

4. Главное и придаточное предложения.

5. Место придаточного предложения по отношению к главному.

6. Особенности строения: к чему относится, чем прикрепляется придаточное предложение.

7. Средства выражения смысловых отношений между простыми предложениями в сложном (интонация, союзы, союзные слова, указательные слова).

8. Вид сложноподчинённого предложения.

Образец разбора

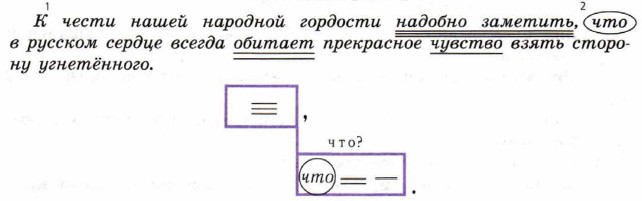

К чести нашей народной гордости надобно заметить, что в русском сердце всегда обитает прекрасное чувство взять сторону угнетённого.4 (Н. Гоголь)

Устный разбор

Предложение повествовательное, невосклицательное. Состоит из двух простых предложений. В первом грамматическая основа надобно заметить, во втором — обитает чувство.

Связь между предложениями союзная, оформлена с помощью подчинительного союза. Следовательно, это предложение сложноподчинённое.

Главное предложение К чести нашей народной гордости надобно заметить... и придаточное предложение ...что в русском сердце всегда обитает прекрасное чувство взять сторону угнетённого.

Придаточное предложение находится после главного и помогает в изъяснении сказуемого главного предложения, от которого к придаточному можно поставить вопрос: надобно заметить (в значении «сказать») что? — что в русском сердце...

Смысловые, изъяснительные отношения между главным и придаточным предложениями выражаются с помощью подчинительного союза что и интонации.

По значению и особенностям строения это предложение сложноподчинённое с придаточным изъяснительным.

Письменный разбор

Предложение повествовательное, невосклицательное, сложное, сложноподчинённое с придаточным изъяснительным.

Пунктуационный разбор

сложноподчинённого предложения

Порядок разбора

1. Знаки завершения.

2. Знаки выделения придаточного предложения (придаточных предложений) в сложноподчинённом предложении.

3. Знаки разделения и выделения в каждом простом предложении в составе сложного.

Образец разбора

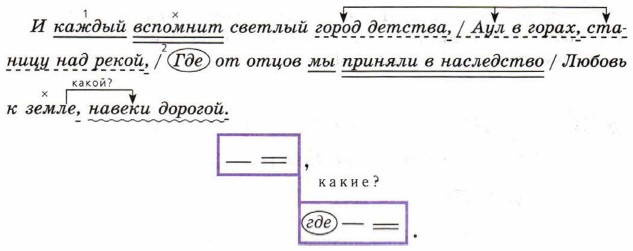

| И каждый вспомнит светлый город детства, |

Устный разбор

В конце предложения ставится знак завершения — точка, так как предложение повествовательное, невосклицательное. Предложение союзное сложное, сложноподчинённое. Главное предложение: И каждый вспомнит светлый город детства, / Аул в горах, станицу над рекой... Придаточное предложение: ...Где от отцов мы приняли в наследство / Любовь к земле, навеки дорогой. Между главным и придаточным предложениями ставится знак выделения — запятая.

В главном предложении между однородными распространёнными дополнениями город детства, аул в горах, станицу над рекой ставятся знаки разделения — запятые, так как они соединены бессоюзной связью. В придаточной части ставится запятая для выделения согласованного распространённого определения навеки дорогой, стоящего после определяемого слова земле.

Письменный разбор

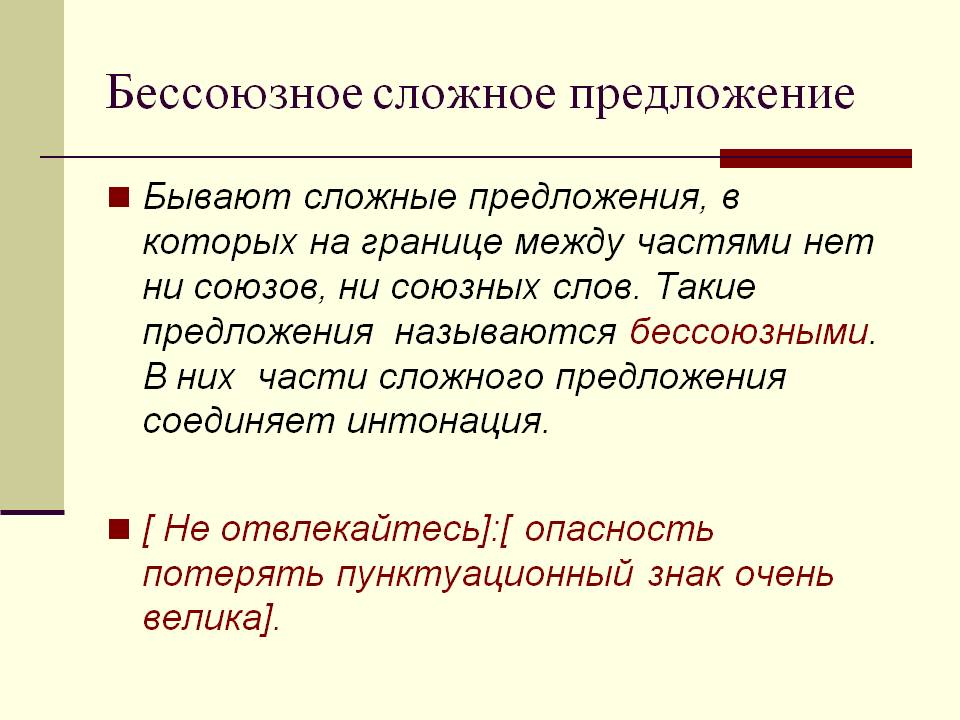

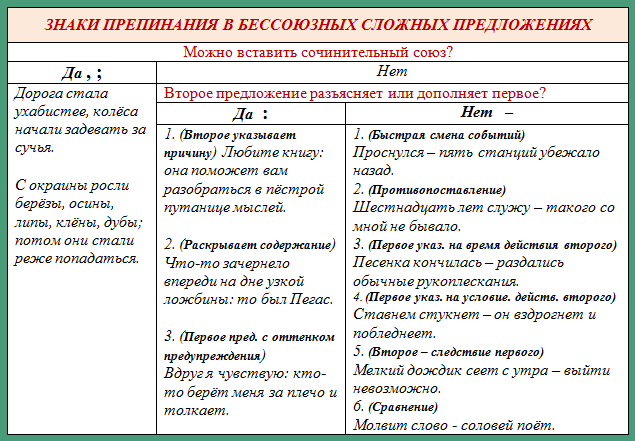

БЕССОЮЗНОЕ

СЛОЖНОЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Бессоюзное сложное предложение - это такое сложное предложение, в котором простые предложения объединены между собой только по смыслу и интонационно (без помощи союзов или союзных слов).

Бессоюзное сложное предложение - это такое сложное предложение, в котором простые предложения объединены между собой только по смыслу и интонационно (без помощи союзов или союзных слов).

_____________________________________________________

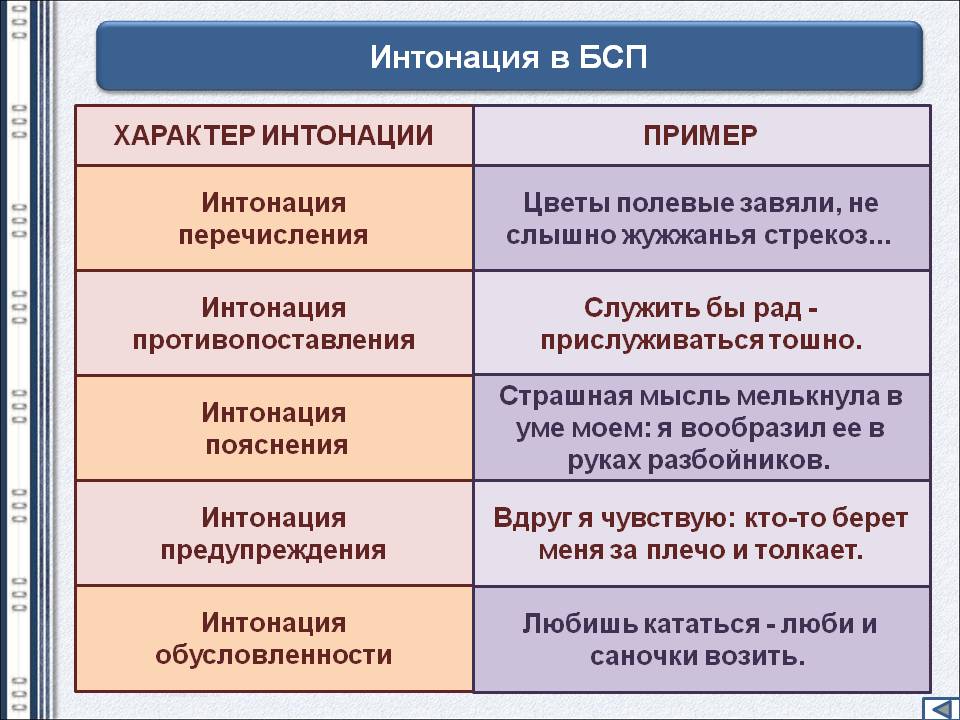

Интонация в бессоюзных сложных предложениях

Б лагодаря союзной связи смысловые отношения между частями сложного предложения явно выражены.

лагодаря союзной связи смысловые отношения между частями сложного предложения явно выражены.

Например, союз если выражает условие, потому что - причину, но - противопоставление и т. д.

При бессоюзной связи смысловые отношения между частями сложного предложения не явно выражены и должны извлекаться адресатом речи из содержания частей с опорой на общие знания слушающего и говорящего.

Например, смысл сложного предложения, состоящего из частей Стало холодно / подул ветер, можно истолковать по-разному.

Если говорящий сообщает об изменении погоды, то он перечисляет эти изменения и предложение произносится с перечислительной интонацией, а на письме между предложениями ставится запятая:

Стало холодно, подул ветер.

Если говорящий указывает на причину, почему стало холодно, то в сложном предложении выражаются причинные отношения и произносится оно с интонацией предупреждения, с неспокойным (предупредительным) понижением голоса перед второй частью сложного предложения, а на письме между предложениями ставится двоеточие:

Стало холодно: подул ветер.

Таким образом, интонация в устной речи и знаки препинания в письменной выражают смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения.

И звестный лингвист А. М. Пешковский считал:

звестный лингвист А. М. Пешковский считал:

«Бессоюзие... по всей вероятности, древне́е и сочинения и подчинения. В древней народной и обиходной речи мы на каждом шагу находим бессоюзие предложений там, где современная чисто литературная речь повелительно требует союзов».

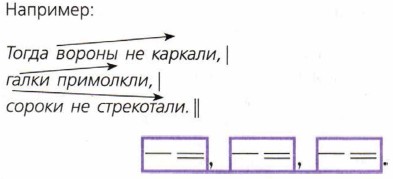

О собенности интонации бессоюзных сложных предложений со значением перечисления:

собенности интонации бессоюзных сложных предложений со значением перечисления:

- их части отделяются друг от друга равными по длительности, но небольшими паузами;

- голос повышается в конце каждой части предложения (интонация незаконченности);

- голос снижается лишь в конце сложного предложения.

О собенности интонации бессоюзных сложных предложений со значением сопоставления:

собенности интонации бессоюзных сложных предложений со значением сопоставления:

- части имеют одинаковые по силе ударения на словах, особенно важных для противопоставления;

- первая часть заканчивается небольшим повышением голоса (интонацией незаконченности и паузой);

- вторая часть - соответствующим понижением.

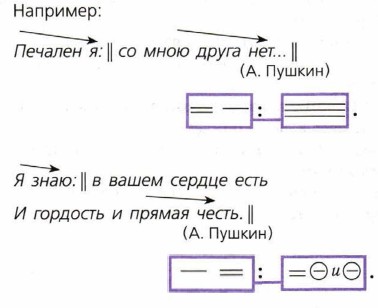

О собенности интонации бессоюзных сложных предложений со значением причины, пояснения:

собенности интонации бессоюзных сложных предложений со значением причины, пояснения:

- первая часть произносится с предупредительным понижением голоса; после неё имеется значительная пауза;

- вторая часть заканчивается обычным понижением голоса.

К онтекст (от лат. contextus - соединение, связь) - фрагмент текста, необходимый и достаточный для определения значения включённой в него единицы. Для понимания смысловых отношений между частями бессоюзного сложного предложения контекст очень важен.

онтекст (от лат. contextus - соединение, связь) - фрагмент текста, необходимый и достаточный для определения значения включённой в него единицы. Для понимания смысловых отношений между частями бессоюзного сложного предложения контекст очень важен.

Вне контекста смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения допускают различное толкование.

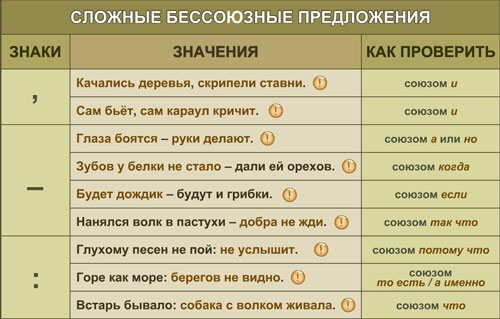

Бессоюзные сложные предложения

со значением перечисления

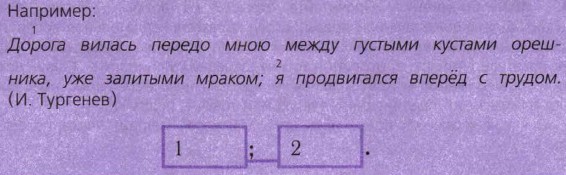

| Между частями бессоюзного сложного предложения со значением перечисления ставится запятая. Точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях ставится, если внутри частей сложного предложения уже имеются запятые или другие знаки препинания. |

| |

П р и м е ч а н и е Иногда точка с запятой ставится и в том случае, когда внутри частей бессоюзного сложного предложения нет знаков препинания, но эти части менее связаны между собой по смыслу, более самостоятельны.

р и м е ч а н и е Иногда точка с запятой ставится и в том случае, когда внутри частей бессоюзного сложного предложения нет знаков препинания, но эти части менее связаны между собой по смыслу, более самостоятельны.

Например: Было семь часов пополудни; князь собирался идти в парк. (Ф. Достоевский)

Образец рассуждения В сложном бессоюзном предложении

Бревно на избах было темно и старо; многие крыши сквозили, как решето две части. Первая: Бревно на избах было темно и старо...; вторая: ...многие крыши сквозили, как решето. Во второй части имеется сравнительный оборот, который выделен запятой. Поэтому между частями бессоюзного сложного предложения ставится точка с запятой.

БСП со значением

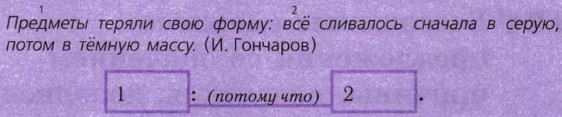

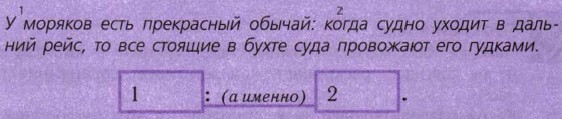

причины, пояснения, дополнения.

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении

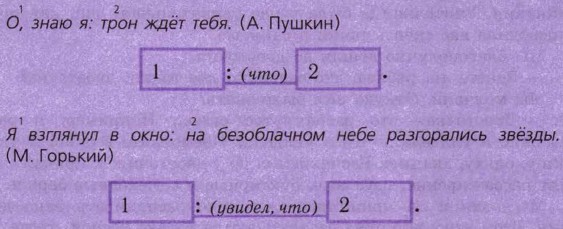

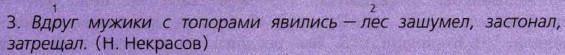

| Д 1. Вторая часть указывает причину того, о чём говорится в первой части (между обеими частями можно поставить союз потому что). 2. Вторая часть разъясняет, раскрывает содержание всей первой части или каких-либо её членов (между обеими частями можно вставить союз а именно). 3. Вторая часть поясняет сказуемое первой части (между обеими частями можно вставить союз что или глаголы увидел, услышал, почувствовал с союзом что).

|

БСП со значением

противопоставления, времени, условия и следствия.

Тире в бессоюзном сложном предложении

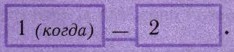

| Т Первая часть указывает на время того, о чём говорится во второй части (перед первой частью можно вставить союз когда). Первая часть обозначает условие того, о чём говорится во второй части (перед первой частью можно вставить союз если). Первая часть указывает на причину того, о чём говорится во второй части (перед первой частью можно вставить союз так как), а вторая часть указывает на следствие того, о чём говорится в первой части (между частями сложного предложения можно вставить слово поэтому). Первая часть по содержанию резко противопоставляется содержанию второй (между частями сложного предложения можно вставить союз а или но). Во второй части содержится сравнение, сопоставление с тем, о чём сказано в первой части (между частями сложного предложения можно вставить союзы словно, как будто). |

П р и м е ч а н и е В некоторых случаях значение первой части можно определить по-разному: и как временное, и как условное. Например: Увидел грача - весну встречай. (Поcл.) (Когда увидел грача, весну встречай или: Если увидел грача, весну встречай.)

р и м е ч а н и е В некоторых случаях значение первой части можно определить по-разному: и как временное, и как условное. Например: Увидел грача - весну встречай. (Поcл.) (Когда увидел грача, весну встречай или: Если увидел грача, весну встречай.)

Я

Синтаксический разбор

бессоюзного сложного предложения

Порядок разбора

1. Вид предложения по цели высказывания, по эмоциональной окрашенности.

2. Простые предложения в составе сложного, их грамматические основы.

3. Тип связи между простыми предложениями в сложном (союзная, бессоюзная). Средства связи простых предложений в сложном.

4. Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения; особенности интонации.

Образец разбора

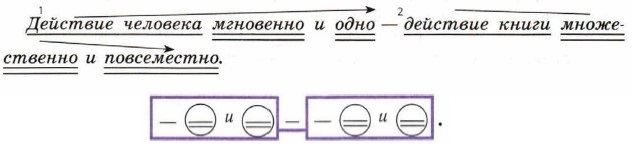

Действие человека мгновенно и одно — действие книги множественно и повсеместно.4 (А. Пушкин)

Устный разбор

Предложение повествовательное, невосклицательное. Состоит из двух простых предложений. В первом грамматическая основа действие человека мгновенно и одно, во втором — действие книги множественно и повсеместно.

Связь между предложениями бессоюзная. Средство связи — интонация. Смысловые отношения сопоставительные. Интонация сопоставления: одинаковые по силе ударения на наиболее важных для противопоставления словах в первой части мгновенно и одно, во второй множественно и повсеместно. Первая часть заканчивается небольшим повышением голоса (интонация незаконченности) и паузой; вторая — соответствующим понижением.

Письменный разбор

Предложение повествовательное, невосклицательное, сложное, бессоюзное, смысловые отношения сопоставительные.

Пунктуационный разбор

сложного бессоюзного предложения

Порядок разбора

1. Знаки завершения.

2. Знаки разделения между простыми предложениями в бессоюзном.

Образец разбора

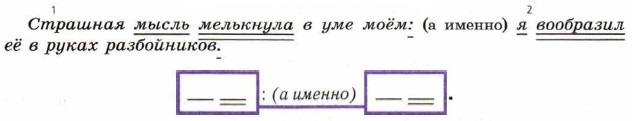

| Страшная мысль мелькнула в уме моём: я вообразил её в руках разбойников.5 (А. Пушкин) |

Устный разбор

В конце предложения ставится знак завершения — точка, так как предложение повествовательное, невосклицательное.

Между частями бессоюзного сложного предложения ставится знак разделения — двоеточие, так как вторая часть разъясняет, раскрывает содержание первой части. Между обеими частями можно вставить союз а именно: Страшная мысль мелькнула в уме моём: (а именно) я вообразил её...

Письменный разбор

СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ

В![]() русском языке широко распространены сложные предложения, в которых сообщается о трёх и более ситуациях. Такие предложения содержат в своём составе три простых предложения и более. Это так называемые многочленные сложные предложения.

русском языке широко распространены сложные предложения, в которых сообщается о трёх и более ситуациях. Такие предложения содержат в своём составе три простых предложения и более. Это так называемые многочленные сложные предложения.

В многочленных сложных предложениях простые предложения могут быть соединены между собой различными видами связи: союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной.

Например, в предложении

Ты меня ждёшь и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю: со мной ничего не случится! (В. Агапов) три части. Первая и вторая части соединены сочинительной связью при помощи соединительного союза И и интонации. Вторая и третья части соединены бессоюзной связью и интонацией.

П![]() ри всём многообразии сочетаний простых предложений в многочленных сложных предложениях комбинация в них видов синтаксической связи следующая:

ри всём многообразии сочетаний простых предложений в многочленных сложных предложениях комбинация в них видов синтаксической связи следующая:

а) сочинительная и подчинительная;

б) сочинительная и бессоюзная;

в) подчинительная и бессоюзная;

г) сочинительная, подчинительная и бессоюзная.

Знаки препинания

в сложных предложениях

с различными видами связи

__________________________________________________

Если в многочленных сложных предложениях рядом окажутся сочинительный и подчинительный союзы, то запятая между союзами ставится.

Например:

С вёсел капали голубые капли, и, когда они падали в море, на месте их падения вспыхивало ненадолго тоже голубое пятнышко. (М. Горький)

Запятая между союзами не ставится в том случае, если после придаточного есть вторая часть составного подчинительного союза — то, так, тем.

Например:

С вёсел капали голубые капли, и когда они падали в море, то на месте их падения вспыхивало ненадолго тоже голубое пятнышко.

________________________________________________

В многочленных сложных предложениях с различными видами связи знаки препинания ставятся по пунктуационным правилам употребления знаков препинания между простыми предложениями в сложном союзном и бессоюзном предложениях.

многочленных сложных предложениях с различными видами связи знаки препинания ставятся по пунктуационным правилам употребления знаков препинания между простыми предложениями в сложном союзном и бессоюзном предложениях.

В многочленных сложных предложениях с сочинительной и подчинительной связью рядом могут быть употреблены сочинительный и подчинительный союзы и когда, и хотя, и как и др.

Пунктуационные правила постановки запятых при сочетании сочинительного и подчинительного союзов те же, что и правила постановки запятых в сложноподчинённом предложении с двумя или несколькими придаточными, когда рядом употреблены подчинительные союзы что если, что когда, так что хотя и др.

Синтаксический и пунктуационный разбор

сложного предложения с различными видами связи

Порядок разбора

1. Вид предложения по цели высказывания, по эмоциональной окрашенности.

2. Простые предложения в составе сложного, их грамматические основы.

3. Средства связи частей сложного предложения. Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного предложения с различными видами связи.

Образец разбора

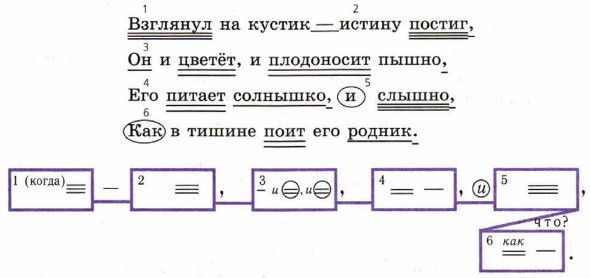

Взглянул на кустик — истину постиг,

Он и цветёт, и плодоносит пышно,

Его питает солнышко, и слышно,

Как в тишине поит его родник.4

(Н. Рубцов)

Устный разбор

Предложение повествовательное, невосклицательное. Состоит из шести простых предложений в составе сложного. В первом предложении грамматическая основа взглянул; во втором — постиг; в третьем — он и цветёт, и плодоносит; в четвёртом — питает солнышко; в пятом — слышно; в шестом — поит родник.

Это многочленное сложное предложение с различными видами связи. Связь между первым и вторым предложениями бессоюзная, средство связи — интонация. Между первым и вторым предложениями ставится знак разделения — тире.

Третье и четвёртое предложения присоединены интонацией перечисления. Между вторым и третьим, третьим и четвёртым предложениями ставятся разделительные запятые.

Пятое предложение объединено с предшествующими союзной связью с помощью союза и, перед которым ставится разделительная запятая. Шестое предложение присоединено подчинительным союзом как; это предложение выделяется запятыми.

Письменный разбор

Предложение повествовательное, невосклицательное, сложное многочленное с различными видами связи: бессоюзной, союзной сочинительной и союзной подчинительной.

[ знал ], ( что помогут), (когда ).

[ знал ], ( что помогут), (когда ). Когда? Какую?

Когда? Какую? (когда) ,[ показал рыбу ], ( которую ).

(когда) ,[ показал рыбу ], ( которую ). Что? Что?

Что? Что?  [ знал ], ( что ), ( что ).

[ знал ], ( что ), ( что ). Комбинированное подчинение

Комбинированное подчинение