СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Подвижные игры как одно из действенных средств разностороннего физического развития младшего школьника.

Тема по самообразованию и обобщение опыта работы в начальной школе.

Просмотр содержимого документа

«Подвижные игры как одно из действенных средств разностороннего физического развития младшего школьника.»

Подвижные игры как одно из действенных средств разностороннего физического развития младшего школьника.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.

Роль игры в развитии школьника.

Педагогические основы применения подвижных игр и игровых упражнений на учебных занятиях по физической культуре.

3. Использование подвижных игр на уроках физической культуры, направленных на развитие физических качеств.

4. Влияние подвижных игр на развитие быстроты у младших школьников.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

ПРИЛОЖЕНИЯ.

«Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка

вливается живительный поток представлений,

понятий об окружающем мире.

Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности»

В.А.Сухомлинский

ВВЕДЕНИЕ

Укрепление здоровья подрастающего поколения, оптимизация процесса формирования здоровой, гармонично развитой личности, мобилизация усилий на преодоление влияния негативных социально-экономических явлений в обществе - важнейшие задачи физического воспитания школьников.

Их значимость возрастает в связи с ухудшением состояния здоровья, ростом проявлений социальной дезадаптации и нервно-психических нарушений в структуре заболеваемости детей и подростков.

По данным Института возрастной физиологии, около 90 % детей и подростков в России имеют отклонения в физическом и психическом здоровье; 30-35 % детей, поступающих в школу, уже имеют хронические заболевания; за годы обучения в школе в 5 раз возрастает число нарушений зрения и осанки, в 4 раза увеличивается количество нарушений психического здоровья, в 3 раза увеличивается число детей с заболеваниями органов пищеварения; до 80 % юношей призывного возраста по медицинским критериям не готовы к службе в Вооруженных Силах.

За последние 10 лет отмечено сокращение числа здоровых детей в 4 -5 раз и ухудшение здоровья школьников на 47%. Из-за плохого состояния здоровья около 1 млн. детей России школьного возраста полностью освобождены от занятий физической культурой.

В начале года, в нашей школе было проведено медицинское обследование детей. Результаты обследования показали, что из 246 учеников 161 имеют отклонения в состоянии здоровья.

Отчет по заболеваемости МОУ «НОШ п. Ягодное»

| Патология | Кол-во заболеваний | Структура (%) |

| Глазные болезни Болезни кожи и п/к клетчатки Заболевания мочеполовой системы Болезни системы кровообращения Заболевания органов пищеварения Болезни костно-мышечной системы Нервная система Заболевания ушей Болезни обмена веществ Аллергические заболевания Органы дыхания Психические болезни и расстройства поведения | 14 19 11 5 12 38 8 1 3 2 27 21 | 8,7 11,8 6,8 3,1 7,5 23,6 5,0 0,6 1,9 1,2 27,6 13 |

| ИТОГО заболеваний | 161 | 100% |

| Группы здоровья | 1 2 3 4 5 | 59 128 60 1 1 |

Поэтому необходимо более полно использовать оздоровительные возможности физического воспитания в целях сохранения и коррекции здоровья школьников в образовательном процессе, повышения уровня их физического развития и физической подготовленности, формирования у них здорового образа жизни путем применения новых форм организации занятий физическими упражнениями, использования современных физкультурно-оздоровительных технологий.

1. Роль игры в развитии младшего школьника.

В.Л.Страковская считает, что «подвижная игра – это средство пополнения ребенком знаний и представлений об окружающем мире, развития мышления, ценных морально-волевых качеств и физических качеств».

В связи с анатомо-физиологическими и психологическими особенностями младшего школьного возраста одной из важнейших мест отводится подвижной игре. Она рассматривается как основное средство и метод физического воспитания. Являясь важным средством физического воспитания, подвижная игра одновременно оказывает оздоровительное воздействие на организм ребенка. Игра является незаменимым средством совершенствования движений; развивая их, способствует формированию быстроты, выносливости, координации движений. Большое количество движений активизирует дыхание, кровообращение и обменные процессы. Это в свою очередь оказывает благотворное влияние на психическую деятельность.

Велика роль подвижной игры и в умственном воспитании ребенка: дети учатся действовать в соответствии с правилами, овладевать пространственной терминологией, осознанно действовать в изменившейся игровой ситуации и познавать окружающий мир. В процессе игры активизируются память, представления, развиваются мышление, воображение. Дети усваивают смысл игры, запоминают правила, учатся действовать в соответствии с избранной ролью, творчески применяют имеющиеся двигательные навыки, учатся анализировать свои действия и действия товарищей. Подвижные игры нередко сопровождаются песнями, стихами, считалками, игровыми зачинами. Такие игры пополняют словарный запас, обогащают речь детей.

Большое значение имеют подвижные игры и для нравственного воспитания. Дети учатся действовать в коллективе, подчиняться общим требованиям. Правила игры дети воспринимают как закон, и сознательное выполнение их формирует волю, развивает самообладание, выдержку, умение контролировать свои поступки, свое поведение. В игре формируется честность, дисциплинированность, справедливость. Подвижная игра учит искренности, товариществу.

В подвижных играх совершенствуется эстетическое восприятие мира. Дети познают красоту движений, их образность, у них развивается чувство ритма. Они овладевают поэтической образной речью.

Подвижная игра готовит ребенка к труду: дети расставляют и убирают инвентарь, совершенствуют свои двигательные навыки, необходимые для будущей трудовой деятельности.

В процессе игры происходит не только упражнение в уже имеющихся навыках, их закрепление и совершенствование, но и формирование новых психических процессов, новых качеств личности ребенка.

Увлекаясь игрой, дети забывают о своих недостатках и слабостях и часто демонстрируют результаты, нередко невозможные в обычной деятельности. Играя, дети стремятся к победе, проявляют смелость, расчетливость, силу, быстроту, ловкость, и другие ценные личностные качества.

Таким образом, подвижная игра – активный метод физического воспитания, незаменимое средство пополнения ребенком знаний и представлений об окружающем мире, развития мышления, ценных морально-волевых и физических качеств.

2. Педагогические основы применения подвижных игр и игровых упражнений на учебных занятиях по физической культуре.

Любая подвижная игра, применяемая в процессе воспитания детей, не должна оказывать отрицательного влияния на их здоровье. Педагогу необходимо, с одной стороны, регулировать нагрузку, получаемую детьми в играх, в зависимости от их здоровья, уровня физической подготовки, возраста, пола и индивидуальных особенностей, с другой стороны, – обеспечивать интерес к занятиям по физической культуре.

Работая с детьми младшего школьного возраста всегда помню, что организм ребенка в этом возрасте не готов к перенесению длительных напряжений. Это связано с тем, что сердце, легкие и сосудистая система у детей отстают в развитии, Продолжается развитие и совершенствование движений; ребенок овладевает все более сложными двигательными актами. В этом возрасте дети легко выполняют движения с участием больших мышечных групп и затрудняются при выполнении точных и мелких движений. Также в развитии мышц наблюдается гетерохронизм: одни мышцы в своем развитии обгоняют другие. Так, глубокие мышцы спины, обеспечивающие позу, отстают с своем развитии. Это создает предпосылки для нарушения осанки детей.

Поэтому большое значение приобретают подвижные игры, вовлекающие в динамическую работу крупные и мелкие мышцы тела; игры, увеличивающие подвижность в суставах. Под воздействием физических упражнений, применяемых в играх, активизируются все виды обмена веществ (углеводный, белковый, жировой и минеральный). Мышечные нагрузки стимулируют работу желез внутренней секреции.

Подвижные игры оказывают положительное влияние на нервную систему учащихся.

На уроках физкультуры учащиеся не всегда с удовольствием выполняют учебные задания, особенно когда они связаны с многократным тренировочным повторением, поэтому включение игры в урок способствует закреплению навыка и формирует интерес к занятиям физической культуры.

Таким образом, при правильной организации занятий, с учетом возрастных особенностей и физической подготовленности учащихся, подвижные игры оказывают благоприятное влияние на рост, развитие и укрепление костно-связочного аппарата, мышечной системы, на формирование правильной осанки у детей и подростков, а также повышают функциональные возможности организма, формирует интерес к занятиям физической культуры.

В связи с этим на уроках физической культуры использую разнообразные подвижные игры, пользуясь следующей классификацией:

Классификация подвижных игр

1. По степени сложности их содержания – от самых простых к более сложным.

2. По возрасту детей (с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей): 6–8, 9–11.

3. С учетом полового признака (игры для мальчиков, для девочек, общие игры).

4. По содержанию (творческие, имитационные, игры сопровождающиеся словами-стихами, речитативом (Приложение 1), сюжетные, игры-забавы, игры-состязания).

5. По видам систем движений, преимущественно входящим в игры (игры с элементами общеразвивающих упражнений, игры с бегом, игры с прыжками в высоту, в длину с места и с разбега, игры с метанием в подвижную и неподвижную цель, игры с броском и ловлей мяча) .

6. Игры, подготавливающие к отдельным видам спорта. Использование подвижных игр с целью закрепления и совершенствования отдельных элементов техники и тактики, воспитания физических качеств, необходимых для того или иного вида спорта (Приложение 2)

7. По направленности на развитие физических качеств и их проявлений (игры, преимущественно влияющие на развитие силы, работоспособности, быстроты, гибкости, ловкости (Приложение 3)), которые чаще всего проявляются в сочетании.

3.Использование подвижных игр на уроках физической культуры, направленных на развитие физических качеств.

Подвижные игры, включающие выполнение каких-либо физических упражнений (бег, удары, прыжки) в ответ на следующие друг за другом сигналы, использую для развития реактивности, резкости (способности быстро напрягать мышцы), быстроты (способности ускорять быстрое суставное движение). Например, в игре «Наступление» игроки обеих команд должны быстро реагировать на свисток учителя, при этом одни убегают, а другие пытаются их осалить.

Для развития быстроты игры, требующие мгновенной ответной реакции на зрительные, звуковые сигналы. Бег на короткие дистанции в кратчайший срок, направленные на опережение соперника. Например, «Бери ленту», «Наперегонки парами», «Бездомный заяц», «Перебежки», а также упражнения, выполняемые с максимальной скоростью.

Для развития ловкости использую игры, содержащие элементы новизны, физические упражнения большой координационной трудности, упражнения на равновесие и точность движений, а также игры, связанные с необходимостью быстро принимать нестандартные двигательные решения в условиях дефицита времени. Например, « Охотники и утки», «Прокати мяч в ворота», «Выше ноги от земли», эстафета может быть организована и для развития ловкости, если усложнить исходное положение играющих перед стартом.

Развивая ловкость у школьников, необходимо помнить, что ловкость – относительно специфическое качество и дети, ловко владеющие мячом, могут не так успешно двигаться в других играх. Это учитываю при организации игры.

В подвижных играх, воспитывающих ловкость, физические упражнения требуют напряженной работы многих физиологических систем, поэтому в таких играх дети могут быстро утомляться, и тогда воздействие игры окажется неэффективным. Поэтому игры, развивающие ловкость, применяю либо в начале занятий, либо после достаточного перерыва для отдыха.

Подвижные игры, направленные на развитие силы, применяю после игр на быстроту и ловкость, подготавливающих дыхательную и сердечно-сосудистую систему школьников к силовым нагрузкам. В качестве примера можно назвать такие игры, как «Перетягивание в парах», «Перетягивание каната», «Бой петухов» и т.п.

Особое значение в физическом воспитании школьников имеет развитие общей выносливости, которая обусловливается функциональными возможностями всего организма, его энергетическим потенциалом и всегда зависит от уровня мотивации, волевых качеств, специальной технической подготовленности ребенка.

По данным возрастной физиологии, динамическая выносливость возрастает с 7 до 14–15 лет в 3–4 раза. В процессе морфологических и функциональных преобразований выносливость достигает «взрослого» уровня значительно позднее быстроты, ловкости и силы.

Особое место в своей работе отвожу народной подвижной игре, что является традиционным средством педагогики. Эти игры доносят до нас колорит обычаев, оригинальность самовыражения народов Севера и Севера Востока. Эти игры основаны на подражательных действиях имитирующих собирательство и охоту, связаны с образами и повадками птиц и животных нашего края. (Описание этих игр в Приложении 4).

Таким образом, при подготовке к уроку подбираю игру в соответствии с задачами уроков физической культуры и интенсивностью двигательных действий. ( Приложение 5: таблица 1, таблица 2)

Правильно организованный игровой двигательный режим, укрепляет здоровье детей. Дает возможность добиться значительного улучшения показателей психофизической подготовленности учащихся.

4.Влияние подвижных игр на развитие быстроты у младших школьников.

Чтобы убедиться, как влияют подвижные игры на развитие физических качеств, я провела эксперимент.

Тест проводился во втором полугодии 2008-2009 уч.г. В эксперименте приняли участие 47 учащихся параллели вторых классов, из которых были сформированы экспериментальная и контрольная группы. Результаты тестирования показателей быстроты до эксперимента у мальчиков и девочек как контрольных, так и экспериментальных групп статистически достоверно не различались.

В экспериментальной группе я использовала на своих уроках подвижные игры на развитие скоростных качеств.

В результате для оценки физического качества быстроты применяла тест спринтерского бега на 30 метров со старта. Тест проводила в коридоре школы, по прямой линии. На дорожке флажками отмечались линия старта и линия финиша. Тестирование проходило в виде соревнований.

По команде «Внимание!» двое детей подходили к линии старта и принимали стартовую позу стоя - «Высокий старт». Я давала команду «Марш!» и включала секундомер. Дети начинали бег на дистанции. Во время пересечения финишной линии секундомер выключала. Время фиксировала сразу после пробежки каждой пары. Результаты проведения бега отражены в таблице 1

Сравнительная таблица результатов констатирующего и контрольного экспериментов,

Таблица 1

| Группа | пол | Количество | Показатели констатирующего эксперимента | Показатели контрольного эксперимента | Разница между констатирующим и контрольным экспериментом |

| ЭГ | м | 14 | 6,8 ± 0,4 | 6,6 ± 0,4 | 0,4 |

|

| д | 15 | 7,0 ± 0,2 | 6,8 ± 0,4 | 0,4 |

|

| общ | 29 |

|

|

|

| КГ | м | 10 | 7,0 ± 0,2 | 6,8 ± 0,2 | 0,2 |

|

| д | 8 | 7,2 ± 0,2 | 7,0 ± 0,2 | 0,2 |

|

| общ | 18 |

|

|

|

Таким образом, мы можем увидеть заметное увеличение показателей в экспериментальной группе, в которой проводились подвижные игры на развитие скоростных качеств.

Разница между показателями констатирующего и контрольного этапа в экспериментальной группе составляет 0,4 секунды, а в контрольной 0,2 секунды. Таким образом, можно сказать, что в экспериментальной группе выявлен более высокий прирост, чем в контрольной группе.

Сравнивая результаты тестов с требованиями программы можно сказать, что ученики как контрольной так экспериментальной группы на более высокий балл на контрольном этапе. Данные об оценивании учащихся за спринтерский бег на 30 м. отражены в таблице 2

Сравнительная таблица уровней развития быстроты учащихся вторых классов экспериментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) группы

Таблица 2

| Программные показатели оценивания тестов | пол | группа | Нормативные баллы | ||||

|

|

|

| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

|

| м |

| 5,7 | 6,3 | 7,0 | 7,6 | 8,1 |

|

| д |

| 6,1 | 6,8 | 7,5 | 8,2 | 8,9 |

| Количество учащихся в зависимости от полученного балла на констатирующем этапе проведения эксперимента |

м |

ЭГ |

- |

4 |

9 |

1 |

- |

|

| м | КГ | - | 1 | 8 | 1 | - |

|

| д | ЭГ | - | 6 | 7 | 2 | - |

|

| д | КГ | - | - | 6 | 2 | - |

| Количество учащихся в зависимости от полученного балла на контрольном этапе проведения эксперимента |

м |

ЭГ |

- |

10 |

3 |

1 |

- |

|

| м | КГ | - | 3 | 7 | - | - |

|

| д | ЭГ | - | 11 | 4 | - | - |

|

| д | КГ | - | 3 | 5 | - | - |

Контрольная группа показала более низкие результаты. 30% мальчиков пробежали на 4 балла и 70% - на 3 балла. Девочки контрольной группы 37,5% - пробежали на 4 балла, 62,5% на - 3 балла.

Сравнивая результаты мальчиков экспериментальной и контрольной групп можно сказать что, ребята экспериментальной группы значительно повысили свой уровень скоростных способностей в отличие от контрольной группы.

Девочки экспериментальной группы значительно повысили уровень своих скоростных способностей. Девочки контрольной группы не значительно повысили свой уровень развития быстроты.

Таким образом, результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о том, что применение подвижных игр на уроках стимулирует развитие физических качеств.

Заключение

Подвижные игры наиболее полно соответствуют природе детства. Там, где подвижная игра, нет места скуке. Организуя подвижную игру, я стараюсь быть активным ее участником, как и ребята. Я на уроке – актер-затейник, капитан, следопыт. Играя, веселясь, дети легче осваивают жизненные навыки – бег, прыжки, метание, лазание, а кроме этого, узнают, что играть надо честно, уметь проигрывать, слабому помочь, а с сильным – потягаться. Я рядом с детьми. Я учу полезному, доброму, честному.

Ребенок должен постоянно ощущать себя счастливым и моя задача помочь ему в этом. Каждый урок должен оставить в душе ребенка только положительные эмоции. Дети должны испытывать ощущение комфорта, защищенности и, безусловно, интерес к уроку.

В каждый урок стараюсь включить подвижную игру, причем содержание игр изменяется, вместе с ростом и развитием учеников.

На мой взгляд, подвижная игра являются важнейшим средством физического развития ребенка. Подвижная игра формирует волю, целеустремленность, укрепляет здоровье, формирует навыки здорового образа жизни, повышает интерес к занятиям физической культуре. 75% детей занимаются в спортивных кружках и секциях, ребята принимают активное участие в спортивных праздниках и соревнованиях.

Систематически организуемые подвижные игры при правильном проведении оказывают положительное влияние на динамику физического развития и совершенствование двигательных способностей учащихся.

В 2008-2009 учебном году 90% учащихся выпускных классов справились с контрольными нормативами.

В целях коррекции планирования уроков мною проведено анкетирование, цель которого выявить отношение детей и родителей к урокам физкультуры и определить правильность применяемых форм и методов на уроке. В анкетировании приняло участие 138 человек, 84 ребенка и 54 – родители.

По результатам анкетирования сделала для себя вывод, что использование игрового метода на уроках физической культуры помогает обеспечить высокий уровень подготовленности учащихся, чтобы «в поистине здоровом теле был здоровый дух».

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Бальсевич В.К. Концепция альтернативных форм организации физического воспитания детей и молодежи / В.К. Бальсевич // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 1996. – № 1.

Бальсевич В.К. Перспективы развития общей теории и технологий спортивной подготовки и физического воспитания (методологический аспект) / В.К. Бальсевич // Теория и практика физической культуры. – 1999. – № 4.

Былеева Л.В., Коротков И.М. Подвижные игры. – М.: ФиС, 2002.

Жуков М.Н. Подвижные игры. – М.: Изд-во: Академия. –

2000. – 160 с.Коротков И.М. Подвижные игры в занятиях спортом. – М.: ФиС, 2001.

Коротков И.М. Подвижные игры в школе. – М.: ФиС, 2001.

Лубышева Л.И. Концепция формирования физической культуры человека: монография / Л.И. Лубышева. – М.: ГЦОЛИФК, 1992. – 120 с.

Лубышева Л.И. Современный ценностный потенциал физической культуры и спорта и пути его освоения обществом и личностью / Л.И. Лубышева // Теория и практика физической культуры. – 1997. – № 6.

Миронова Р.М. Игра в развитии активности детей: кн. для учителя / Миронова Р.М. – Минск: Нар. асвета, 1989. - 176 с.

Самоухина Н. В. “Игры в школе и дома: психотехнические упражнения, и коррекционные программы”. – М.: 1993. – 215 с.

Спиваковская А. С. Игра – это серьезно. – М.: Педагогика, 1981. – 144с.: ил. – (Библиотека для родителей).

Сухомлинский В.А. Духовный мир школьника// Избр. произв. В пяти томах. – Т.1. – К.: Рад. школа, 1979.

Физическое воспитание детей школьного возраста // Под ред. Л.В. Русскова, Л.И. Баканенкова. – М., 1982.

Детские игры – подражание серьезной

деятельности взрослых.

Подражание?

Нет, нечто значительно большее и ценнейшее.

Я. Корчак.

Подвижные игры народов Севера и их роль в формировании

здоровья и развитии личности.

Практика показывает, что внедрение национально-регионального компонента в образовательный процесс повышает его уровень, способствует установлению прочных связей с коренным народом, обогащает духовные и социальные качества детей.

В условиях Севера забота о здоровье детей, их физическом развитии, снижении заболеваемости очень важна. В неблагоприятных климатических условиях снижается двигательная активность, что отрицательно складывается на общем и физическом развитии детей, поэтому надо стремиться к тому, чтобы подвижная игра прочно вошла в их повседневную жизнь. Эта форма деятельности наиболее близка и понятна детям, она вызывает у них яркие эмоциональные переживания.

Народные подвижные игры являются традиционным средством педагогики. Испокон веков в них отражался образ жизни людей, их быт, труд, национальные устои, представления о чести, смелости, мужестве, желании обладать силой, ловкостью, выносливостью, быстротой, красотой движений, творческой выдумкой.

Познакомить детей с играми какого-нибудь народа – лучший способ вызвать интерес и симпатию к данному народу, поскольку игра – естественный спутник жизни ребенка, источник радостных эмоций, обладающий великой воспитательной силой. Именно игра доступным языком передает детям знания о народе любой национальности. Недаром известная шведская писательница Астрид Линдгрен (автор любимых детских сказок о Малыше, Карлсоне и др.) сказала: «Игра – это желание жить». Обучая детей народным подвижным играм северян, мы тем самым помогаем сохранить знания об их жизни, труде, быте, сохранить уникальность народа, а также обогащаем физические навыки детей.

С детьми можно проводить многие игры народов Севера, т.к. они очень просты по содержанию, не требуют сложных атрибутов (это шапочки на голову, веревки, санки, деревянные топорики). Правила таких игр дети хорошо запоминают и усваивают. Разумеется, игры должны быть доступны детям, вызывать у них интерес и радость. Подбирая их, надо учитывать время года, состояние погоды, температуры воздуха.

Игры народов Севера зародились в далеком прошлом в недрах народного быта. Состязания в силе, ловкости, быстроте, меткости издавна распространены у малых народов. Народные подвижные игры являются неотъемлемой частью национальной культуры. Участвуя в них, дети знакомятся с обычаями, своеобразием быта, языка людей коренных национальностей. Подвижные игры влияют на развитие чувств и эмоций, поскольку радость движений усиливается наличием веселых, комических ситуаций, соревновательного настроя и обеспечивает развитие симпатий, интереса к данному народу.

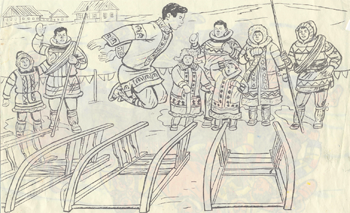

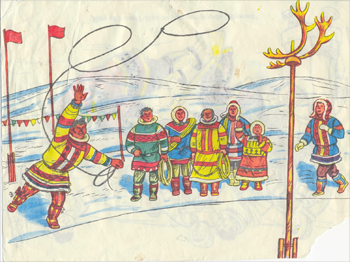

Народные игры Севера передают особенности труда людей (охоты, рыбалки, оленеводства), а также неповторимый колорит народного творчества. Среди игр и развлечений взрослого населения можно выделить национальные виды соревнований, которые сопровождают праздники, связанные с хозяйственной деятельностью. Из них наиболее распространены: гонки на оленьих упряжках, метание тынзея (аркана), пастушьего топора на дальность, прыжки через нарты, перетягивание палки, стрельба из лука, бег на лыжах, бросок камня через реку. Интересны традиционные прыжки через нарты. Несколько нарт устанавливаются параллельно друг другу на расстоянии полуметра. Прыжки совершаются двумя ногами вместе, сначала в одном направлении, затем в другом, кто перепрыгнет больше нарт без отдыха. Для этого надо иметь очень быстрые и крепкие ноги, чтобы по целым дням бегать за оленями в тундре.

Красивое захватывающее зрелище – гонки на оленьих упряжках.

Тынзей мечут на поставленную вертикальную палку, хорей, на головки нарт.

Топор бросают на дальность.

Палку перетягивают сидя, упершись друг в друга ступнями ног.

Все эти виды соревнований – мужские. Дети в своих играх подражают взрослым. Игры мальчиков отражают главным образом различные моменты хозяйственной деятельности (стрельба из лука, метание аркана и т.д.) В качестве игрушек для мальчиков распространенными являются игрушечные изображения оленей, детские луки со стрелами, изготовляемые обычно из прутьев ивняка. Вырабатывая меткость, малыши упражняются в стрельбе по неподвижным и подвижным целям. Для детей часто делают маленькие нарты, в них ребята иногда запрягают собак.

Из других игр и забав можно отметить женские игры – в жмурки, колечко – аналогичные русским играм. Женщины также изредка участвуют в гонках на оленях.

Во всех состязаниях, конечно, важен результат, желание стать победителем. Здесь проявляется мастерство и умение каждого из участников, их умения и навыки, заложенные с детства. Например, начиная с 3-4-летного возраста дети коренных национальностей учатся метать маут (веревочную петлю) на оленьи рога, ухаживать за собаками.

В детских садах наиболее известны такие подвижные игры народов Севера, как:

игры с бегом: «Каюр и собаки», «Ловля оленей», «Здравствуй, догони», «Важенка и оленята», «Волк и олени».

игры с прыжками: «Нарты - сани», «Охота на куропаток».

игры с метанием: «Сюлы» (ледяные палочки), «Отбивка оленей», «Ловкий оленевод», «Охота на волка»

игры на развитие ловкости, выдержки, находчивости, воображения, силы: «Борьба на палке», «Перетягивание палки», «Успей поймать», «Хейро», «Бег в снегоступах», «Полярная сова и евражки»

игры на развитие мелкой моторики: «Вывко» (детская гуделка), «Меткий охотник», «Колечко».

Проведение данных игр способствует оздоровлению детей:

правильному и своевременному развитию костного аппарата, формированию изгибов позвоночника, развитию сводов стопы;

укреплению мышц сердца, развивают его способность приспосабливаться к внезапной изменяющейся нагрузке;

правильному развитию терморегулирующих и защитных функций кожи;

укрепляют дыхательную мускулатуру;

развивают и укрепляют все группы мышц.

Подвижные игры народов Севера играют большую роль в организации двигательной деятельности и укреплении здоровья на прогулке. С их помощью педагог воспитывает у детей положительное отношение к прогулке при низкой температуре и поддерживает у детей бодрое настроение, активность. Они помогают создать у детей положительный настрой, убеждать их не бояться мороза; напоминает о том, что мороз не заберется под шубу к тому, кто умеет бегать, прыгать, кататься на санках.

С детьми возраста можно также проводить вечера развлечений, праздники, связанные с началом и концом полярного лета. В них можно включать игры «Гонки на оленьих упряжках», игра-хоровод «Хейро» (солнце). В хороводе в такт слову «Хейро» дети выполняют простые ритмические движения, характер их зависит от фантазии педагога, умения детей четко, одновременно выполнять показанные им движения, можно включать и другие виды игр, упражнений в ловкости, быстроте, находчивости.

Для эффективного использования подвижных игр народов Севера в целях формирования здоровья и развития личности необходимо самим педагогам:

хорошо изучить их содержание, т.к. глубокие знания и свободное владение обширным игровым репертуаром является необходимым условием внедрения народных игр;

постоянно повышать свой уровень знаний об играх, традициях, жизни северян;

хорошо знать методику педагогического руководства играми, творчески используя игру как эмоционально-образное средство влияния на детей; пробуждать у них интерес, воображение, активность; привлекать внимание детей к их содержанию, следить за точностью выполнения движений;

строго следить за физической нагрузкой, поддерживать и регулировать эмоционально-положительное настроение и доброжелательное отношение играющих; приучать детей ловко и стремительно действовать в создавшейся игровой ситуации, оказывать товарищескую поддержку, добиваться достижения общей цели;

вызывать интерес детей к этим играм путем ознакомления с жизнью, культурой и бытом коренных северян с помощью экскурсий, выставок, бесед; перед проведением игры предварительно рассказать о жизни, или каком-то определенном предмете, обычае северного народа, роли ведущего, пояснить роль других игроков;

создать в группах необходимые условия для организации народных игр с детьми.

Педагогу необходимо помнить, что главная его задача заключается в том, чтобы научить детей играть самостоятельно, активно, а затем регулировать степень внимания, мышечного напряжения, приспосабливаться к условиям окружающей среды, находить выход из критической ситуации, быстро принимать решение и приводить его в исполнение, проявлять инициативу.

Таким образом, северные народные игры в комплексе с другими воспитательными средствами представляют собой начальный этап формирования личности, сочетающей в себе положительные нравственные качества, физическую активность и оказывают огромное влияние на формирование здоровья детей.

Вводя в свои занятия музыку, мы стараемся сделать каждое занятие праздником – «витамином» души, необходимым для нормальной человеческой жизнедеятельности, без которого тускнеет наше настроение, а жизнь становится скучной и неинтересной. Разучивая разнообразные поэтические и музыкальные произведения о севере, дети начинают любить свой край и гордиться им, осваивать образный язык, описывающий суровую красоту заполярья, величие человека, живущего и работающего в нелегких природных условиях.

Пелись песни по всем поводам, которые давала жизнь: радость по поводу удачной охоты, любование природой, оленями в стаде, рассказ о событиях, случившихся за день.

Очень хочется пробудить в детях чувство любви, гордости, уважения к своей Родине. И, прежде всего, нужно добиваться обогащения чувственного, эмоционального опыта, радостного сопереживания различных событий, связанных с историей края, народными традициями.

Опираясь на региональный компонент, мы с детьми поставили такие танцы: «Танец рыбаков», «Танец охотников», «Танец оленей», «Танец под бубен». Ознакомление дошкольников с жизнью народов Крайнего Севера не обходится без знакомства с народными играми (игры-шутки, игры-состязания, игры-прятки, игры с подражанием). Саамские игры очень просты по содержанию, не требуют сложных атрибутов и длительной подготовки. Они связаны с прыжками, метанием, бегом, способствуют упражнению детей в основных видах движения, формированию у них глазомера, быстроты реакции, выносливости, т.е. тех качеств, которые жизненно необходимы коренным народам севера. Это игры: «Талл, талл», «Пастух и олени», «Куропатки и охотники», «Перетягивание на палках», «Меткий стрелок» и другие.

Фольклор способствует воспитанию у подрастающего поколения таких нравственных черт, как товарищество, дружба, взаимопомощь, семейные ценности.

Значение ненецких игр в жизни народов Крайнего Севера

Ненцы – самая крупная из малочисленных народностей Севера , они являются коренным населением трех автономных округов, их традиционная материальная и духовная культура распространена от Кольского полуострова до Енисея. В прошлом это одна из крайне отсталых в культурном отношении народностей. Но ненецкий народ , покоряя тундру, благодаря высокой приспособленности к суровым условиям Севера , на протяжении веков создавал свою материальную и духовную культуру. Он создал уникальные по пригодности к жизни элементы культуры в таких сферах, как: жилище, одежда, транспорт, пища, фольклор.

Существует еще ряд обычаев и традиций, которые сохранились до настоящего времени. С самого рождения родители готовили ребенка к суровым условиям севера, кочевому образу жизни, к тем трудностям, которые ожидали его во взрослой жизни. Едва ребенок начинал ходить, будь-то это мальчик – отец мастерил для него маленькую нарточку или детский аркан; для девочки мать собирала кусочки меха, сукна, прививала навыки будущей хозяйки. Все это сопровождалось игровой деятельностью. Ненецкие игры привлекают к себе особое внимание. Они играют огромную роль в воспитании, способствуют сохранению, соблюдению и почитанию традиций ненецкого народа.

Ненецкий народ испокон веков считал своей основной задачей – воспитание подрастающего поколения физически закаленным, психически стойким, выносливым, сильным, ловким, смелым, терпеливым, умеющим переносить сложные условия Крайнего Севера . В этой форме традиционного воспитания, регламентированной сезонностью, особенностями быта, промыслом и климатогеографической средой проживания, ненецкий народ сумел выработать самобытные физические упражнения, национальные игры.

Ненецкие игры выполняют несколько функций:

1. Воспитательная – проявление личности в игровых моделях жизненных ситуаций. Не случайно эта функция стоит на первое место, так как это одна из главных и ведущих функций, из которой вытекают все последующие.

2. Обучающая – овладение национальными видами спорта; развитие умений и навыков, таких как память, внимание, восприятие информации; развитие навыков владения родным языком.

3. Развивающая – гармоничное развитие личностных качеств; развитие концентрации и жизненных сил, выносливости, сноровки, которые необходимы тундровику.

4. Коммуникативная – установление эмоционального контакта.

5. Развлекательная – отдых в свободное время, создание благоприятной атмосферы, азарт.

Испокон веков военные игрища и национальные праздники аборигенов Севера сопровождались состязаниями в ловкости и силе. Воины соревновались в стрельбе из лука, борьбе, беге, прыжках через ремень, метанием камней ногами. Оленеводы – охотники демонстрировали своё мастерство во владении приёмами и атрибутами своего повседневного труда и быта. Они состязались в прыжках через нарты, метании топора и тынзяна, перетягивание палки - посоха, гонках на оленьих упряжках.

Ненецкие игры имеют практическое значение. В играх развивается ловкость, меткость, быстрота, настойчивость. В своей легенде известный ненецкий писатель Прокопий Явтысый объясняет, откуда пошёл тройной национальный прыжок: «В ту пору волк главным хозяином тундры считался. Он ничего не боялся; ни стрелы быстрой, ни копья-хоря, ни ножа охотничьего. Ехал как - то кочевник по весенней тундре, хорошо ехал, песню пел. Вдруг упряжка резко в сторону рванулась и понеслась. Выпал из нарты пастух. А когда поднялся на ноги, увидел: прямо на него волки бегут. Впереди смерть от волчьих клыков, за спиной река Нерута. Перепрыгнуть невозможно, переплыть не сумеешь: вода студёная и быстрая, а волки рядом. Решил пастух попробовать свою жизнь спасти. Собрал все свои силы и прыгнул сразу двумя ногами на первый в речку камень, а с него на второй, со второго на берег смотрит пастух на волков и сам не верит, что живым остался. С тех пор ненцы и стали учиться прыгать тремя прыжками, отталкиваясь сразу двумя ногами.

Что же касается прыжков через нарты – корни нужно искать в народных празднествах, а точнее в свадебных обрядах. Если на юге женихи, красуясь, перед будущей невестой, соревновались в джигитовке, то парни Севера показывали свою удаль, прыгая через нарты.

Заключение

Велико значение игр особенно у детей. Можно сказать, что игра открывает путь к освоению национальной культуры, таким образом, она воспитывает в подрастающем поколении уважение к своей нации, к традициям своих предков, воспитывает доброжелательное отношение друг к другу, сохраняя правила гостеприимства, взаимовыручки; готовит к тяжелым трудовым условиям, связанным с кочевым образом жизни. В играх наиболее полно проявляются такие особенности народного воспитания как естественность, непрерывность, массовость, комплексность и завершенность. Изучая игры детей Севера, национальные виды спорта, праздники Севера, легенды я узнала много нового, интересного, познавательного и поучительного.

Картины получились необычными, интересными, имеют небольшие материальные затраты. Могут, послужит хорошим подарком на память об этом суровом и удивительном крае.

Сборник игр можно использовать при проведении народных гуляний, праздников. 100% опрошенных моей анкеты на вопрос нужно ли сохранять и развивать национальные игры народов Севера? Ответили да.

Хочется надеяться на сохранение и развитие ненецких национальных игр и сохранить устоявшиеся традиции через игру.

3. Фольклор и фольклористика

Велико значение игр в воспитании детей. Можно сказать, что игра открывает путь к освоению национальной культуры, таким образом, она воспитывает в подрастающем поколении уважение к своей нации, к традициям своих предков, воспитывает доброжелательное отношение друг к другу, сохраняя правила гостеприимства, взаимовыручки; готовит к тяжелым трудовым условиям, связанным с кочевым образом жизни. В играх наиболее полно проявляются такие особенности народного воспитания как естественность, непрерывность, массовость, комплексность и завершенность.

Фольклор — народное творчество, чаще всего именно устное; художественная коллективная творческая деятельность народа, отражающая его жизнь, воззрения, идеалы; создаваемые народом и бытующие в народных массах.

Народное творчество, зародившееся в глубокой древности, — историческая основа всей мировой художественной культуры, источник национальных художественных традиций, выразитель народного самосознания. Некоторые исследователи относят к народному творчеству также все виды непрофессионального искусства (самодеятельное искусство, в том числе народные театры).

Точное определение термина «фольклор» затруднительно, так как эта форма народного творчества не является неизменной и закостенелой. Фольклор постоянно находится в процессе развития и эволюции: Частушки могут исполняться под аккомпанемент современных музыкальных инструментов на современные темы, новые сказки могут быть посвящены современным явлениям, народная музыка может подвергнуться влиянию рок-музыки, а сама современная музыка может включать элементы фольклора.

До сих пор жизнь, обычаи и культура ненцев, представителей коренных северных народов населяющих Ямал, остаётся загадкой, потому что прошлое и настоящее этого малочисленного народа овеяно таким количеством легенд, мифов и противоречивых научных исследований, что можно уверенно сказать: разбираться в них предстоит ещё долго.

Ненцы, проживающие на Ямале, - явление самобытное. Особенности их хозяйствования, бытового обустройства, культурных традиций занимают особое место в истории развития малых народов нашей планеты. Не может не вызывать восхищения и устное народное творчество ненцев, уходящее корнями в глубокую древность.

Фольклорное наследие, сохранившееся до наших времён, поражает своим остроумием и глубокой смысловой нагрузкой. Оно отражает многовековой социально-исторический опыт народа, его меткий ум, а главное с его помощью можно лучше узнать этот народ. Тематика большинства загадок, пословиц и поговорок связана с бытом ненцев, природой, животным и растительным миром. Большое значение фольклорное наследие ненцев имеет для воспитания подрастающего поколения, потому что с помощью загадок, пословиц и примет дети знакомятся с окружающим миром, учатся практической жизни у взрослых.

В необыкновенности ненецкого фольклора и его непохожести на устное народное творчество других народов легко убедиться, познакомившись с ненецкими загадками, пословицами, поговорками и приметами.

Сказки, предания, легенды народов Ямала на протяжении19-20 веков собирали русские, немецкие, финские, венгерские, учёные – фольклористы, а в последние годы этим занялись и учёные – выходцы из северных народов. Записывая сказку или предание, учёный должен бережно относиться к собранному материалу – ведь он не творец произведения и не имеет права изменять что – либо существенное в тексте. Сбором фольклора своих народов занимались писатели Севера первого поколения – И.Г. Истомин, И.А. Юганпелик , Л.В. Лапцуй , В. Неркаги. В настоящее время известными собирателями северного фольклора являются талантливые писатели Севера Роман Ругин, Еремей Айпин, Анна Неркаги.

4. Коллективные игры

Игра - исторически сложившееся общественное явление, самостоятельный вид деятельности, свойственной человеку. Игра может быть средством самопознания, развлечения, отдыха, средством физического и общего социального воспитания, средством спорта. Игры, используемые для физического воспитания, очень разнообразны. Их можно разделить на 2 большие группы: подвижные и спортивные. Спортивные игры - высшая ступень развития подвижных игр. Они отличаются от подвижных едиными правилами, определяющими состав участников, размеры и разметку площадки, продолжительность игры, оборудование и инвентарь и др., что позволяет проводить соревнования различного масштаба. Соревнования по спортивным играм носят характер спортивной борьбы и требуют от участников большого физического напряжения и волевых усилий.

Дети младшего школьного возраста отличаются особой подвижностью и постоянной потребностью к движению. Однако при выборе игр нужно помнить, что организм младших школьников не готов к перенесению длительных напряжений. Их силы быстро истощаются и довольно быстро восстанавливаются. Поэтому игры не должны быть слишком длинными; обязательно нужно делать паузы для отдыха.

Игры детей Крайнего Севера ярко отражают трудовую деятельность взрослых. Игры народов Севера служат практическим задачам, они готовят детей с раннего возраста к освоению традиционных промыслов. В процессе игры дети воспроизводят то, что они видят в окружающей жизни, узнают из разных источников: рассказов родителей и старших товарищей. Дети тундры зорки, внимательны и наблюдательны. Игры народов Севера: бросание маута, перетягивание палки, прыжки через нарты и другие нацелены на расширение кругозора, воспитывают у детей силу, ловкость, смелость, трудолюбие, любовь к родному краю.

Суровые жизненные условия Севера, трудная промысловая деятельность требовали, чтобы уже с шести – семилетнего возраста они активно развивали у детей важнейшие физические качества и воспитывали специфические двигательные навыки. С этого возрастного периода дети не только привлекались к хозяйственной помощи родителям, но и велось специальное обучение и воспитание их как будущих кормильцев семьи. В связи с тем, что охотнику, преследующему зверя, приходилось проходить несколько десятков километров в день, оленеводу, собирающему стадо, пробегать по тундре не меньшее расстояние, следовало развивать необходимые для этого физические качества. Непосредственными средствами такого развития являлись разнообразные народные подвижные игры.

Любой тундровик уже с детства знает, как непросто ловить бегущего оленя. Чтобы точно заарканить за ветвистые рога северного красавца, нужны крепкая рука и точный расчет. Ни то ни другое само по себе не приходит.

Ямб-уда - Длинная рука - так называют тундровики тынзян. Метание тынзяна на дальность - начальный этап тренировки, метание на хорей - завершающий. Хорей устанавливается в центре круга диаметром 15 метров вертикально. Метание производится с любой точки круга. Для детей и подростков радиус круга меньше. Тынзян изготавливается из кожи оленя в сечении не более 6-7 мм, детский - диаметром около 5 мм. На переднем конце тынзян имеет костяшку-сармик- с двумя отверствиями (малым и большим), через которые протянут сам тынзян, образующий петлю. Длина тынзяна не ограничена.

Прыжки через нарты - широко распространенный вид состязаний среди народов Крайнего севера Азии, Европы, Америки. В России данный вид национальных физических упражнений классифицируется как вид спорта. Установлены разрядные нормативы, фиксируется рекорды. Высота спортивных нарт равняется 50см, ширина верхней части - 50см, нижней – 70см.

Прыжки через нарты ставятся на ровной площадке поперек движению, на расстоянии 50см друг от друга – в количестве 10 штук. Участник должен последовательно перепрыгивать через расставленные нарты, отталкиваясь двумя ногами, без остановки. После прыжки через последнюю нарту он прыжком поворачивается лицом к нартам и продолжается перепрыгивать в обратном направлении. Окончательный результат участника определяется по количеству перепрыгнутых нарт в лучшей попытке. Участнику не разрешается задерживаться больше 5 секунд после преодоления последней нарты и разводить ступни на ширину локтей. В момент перепрыгивания нарты колени разводятся, ступни подтягиваются, минимальное движение туловища. Такая техника прыжка экономит силы и напоминает технику бега барьериста.

Очень удобно для перепрыгивания половинки автошин, выкрашенные в разные цвета. Они, прежде всего, хороши тем, что предохраняют детей от травм. Кроме того, такие снаряды, сделанные из больших автошин поставленные попарно, могут заменить настоящие спортивные нарты.

“Бег по медвежьи”

Она проводилась в любое время года. В игре принимали участие только мальчики. Дистанция бега была произвольная и обговаривалась между участниками до начала игры. Перед игрой в начале и в конце дистанции проводились линии старта и финиша. Все участники располагались вдоль стартовой линии, принимая исходное положение: стоя на четвереньках. По команде судьи (голосом) начинался “бег по-медвежьи”, который выполнялся так: оттолкнувшись двумя руками, игроки подтягивали ноги к груди и приземлялись на обе ноги, одновременно выставляя как можно дальше руки. Победителем становился участник, “пробежавший” таким образом к финишу первым.

“Кто быстрее”

Она проводилась в любое время года. Участвовала в ней вся семья, как дети, так и взрослые. Тот, кому во время игры доставалась шейная часть позвоночника оленя, должен был тут же быстро разъединить ее позвонки ножом. Игрок, который первым замечал в руках кого-либо шейную часть, должен был быстро выбежать из дома, припрыгать на одной ноге вокруг него и вернуться обратно. Если обладатель кости не успевал ее к тому времени разделить, то ее в этом случае забирал игрок, который пропрыгал вокруг дома, а игрок, отдавший ему кость, должен был также выбежать из дома и пропрыгать вокруг него и т.д. Игра продолжалась до тех пор, пока кто-то из сидящих за столом не разъединял шейную часть. Он обычно и становился победителем. “Медведь и ягодники”

В игре участвовали мальчики и, девочки. Она обычно проводилась на песчаном берегу реки. Для игры чертили на песке игровую площадку, прямоугольной формы. Ее длина была равна 15 м, ширина 7–10 м. В центре проводили линию, разделяющую площадку на две половины. На одной половине площадки сидел “медведь” – водящий, которого выбирали с помощью считалки в начале игры. Дети – “ягодники” заходили на половину “медведя” и имитировали сбор ягод (собирали камешки). “Медведь” неожиданно вскакивал и старался схватить кого-либо из игроков-“ягодников”, которые старались увернуться от него и убежать за среднюю линию на свою половину площадки. Если ему (водящему) удавалось поймать кого-либо из игроков–“ ягодников”, то этот игрок становился “медведем”- водящим, а водящий становился ягодником. Если же водящему не удавалось поймать никого из игроков, то он снова садился на свое место (на своей половине площадки), а игроки подходили к нему и начинали “собирать ягоды”, и игра продолжалась вновь.

Большое место среди самобытных народных игр занимали игры с метанием различных предметов (мячей, палок, косточек, колец, дисков и т.д.) в цель или на дальность.

“Метание диска”

В этой игре принимали участие только мальчики. Каждый из игроков изготовлял себе палку из черемухи длиной 1 м. 20 см, диаметром 2 см, а также 20 березовых дисков, изготовленных из коры этого дерева. Диаметр дисков 15 см, толщина в средней части 0,5 см и по краям 0,1–0,2 см. Палка с одного конца расщеплялась, и в этот расщеп вставлялся диск.

Игрок брал палку за нерасщепленный конец в правую (левую) руку и после небольшого замаха назад, за счет сильного захлестывающего движения руки с палкой, выбрасывал диск из расщепленного конца палки. Игроки старались перебросить диски через реку. Выигрывал тот, кому удавалось наиболее часто это сделать.

“Игра в мяч”

Играли в нее на ровных площадках возле домов, на лесных полянках в летнее время. В начале игры чертили на земле круг диаметром 20 м, затем по желанию или по договоренности между собой игроки выбирали двух водящих. Все игроки располагались внутри круга, а два водящих ходили за кругом, пряча мяч под одеждой. Мяч изготавливали из оленьей кожи и набивали тряпками. Его диаметр от 10 до 15 см.

Водящие ходили за кругом и старались неожиданным броском попасть в кого-либо из игроков в кругу. Если им удавалось это сделать, то игрок, в которого попали мячом, выходил за круг. Та пара водящих, которая быстрее выбивала всех игроков из круга, и становилась победителем.

Описание игры в мяч в древности имеется в героических преданиях, сказках. Но в них мяч обычно изготовляли из стекла или камня. Игроки в сказочных играх часто метали каменные мячи ногами.

5. Календарные игры

Игровые занятия, праздничные мероприятия позволят педагогам детских садов не только познакомить малышей 4-6 лет с народными традициями и обрядами, но и ввести детей в активную творческую деятельность. Пособие предлагает большое разнообразие народных игр, фольклорного материала, составляющих ту основу, на которой формируется детская духовно-нравственная культура.

“Прятки” (“Канях янтэх”)

Она проводилась зимой на снегу. Участвовали в игре девочки и мальчики. Количество игроков не ограничивалось. Перед игрой участники проделывали под большими сугробами ходы в разных направлениях с выходами наружу и определяли недалеко от этих ходов место водящего, например у дерева, камня и т.д. По желанию или по договоренности, иногда по жребию выбирался водящий, который занимал отведенное ему место, повернувшись спиной к играющим. Все участники игры разбегались и прятались в снеговых ходах. После предупреждающего сигнала голосом водящего, что он идет искать, водящий начинал искать спрятавшихся игроков. Обнаружив кого-либо, водящий осаливал (пятнал, ляпал), и после этого оба, кратчайшим путем, используя любые снежные лабиринты и выходы, старались как можно быстрее добежать до места, где первоначально стоял водящий (дерево, камень и т.д.) и коснуться его рукой. Так игра продолжалась до тех пор, пока водящий не обнаруживал и не осаливал всех игроков. Победителями становились игроки, сумевшие опередить водящего и первыми коснуться рукой предмета, у которого он ранее стоял. Последний проигравший водящему игрок становился новым водящим, и игра продолжалась дальше. Водящему разрешалось осалить сразу несколько игроков.

В другом варианте игры выбирался водящий, который располагался спиной к снеговым ходам у дерева (камня и т.д.), остальные игроки разбегались, прячась в ходах. Водящий по сигналу одного из игроков приступал к поиску спрятавшихся игроков, которые, проявляя находчивость, хитрость и смекалку, старались незаметно для водящего приблизиться по снеговым ходам к дереву (камню), пытаясь опередить друг друга. Игрок, первым успевший коснуться дерева (камня), становился победителем. Игра заканчивалась, когда водящий находил всех игроков. Спрятавшимся игрокам разрешалось вылезать из-под снежных ходов на любом участке площадки для игры. Иногда снежные ходы и выход наружу подходили прямо к месту водящего (дереву, камню), и достаточно было протянуть руку, чтобы коснуться дерева (камня) в тот момент, когда водящий приступал к поиску спрятавшихся игроков.

“Игра с кольцами” (“Кусан юх”)

Играли в эту игру летом в лесу на полянках мальчики и девочки. В игре принимало участие 6–8 человек. Для игры из веток тальника толщиной примерно 1 см изготавливали 5–6 колец диаметром 15 см и палку (кол) длиной 90 см, толщиной 2–3 см, для чего использовали ветки сухостоя. Каждый игрок вбивал себе кол на расстоянии 2–3 м от линии броска. Игроки становились у линии напротив своих кольев, держа в руке все кольца, и старались по одному набросить их на колья. Тот, кто набрасывал на свой кол больше колец, становился победителем и считался самым метким и ловким игроком

Игра с мячом “Пуксэл”.

Играли в нее только мальчики в летнее время на дороге или на поляне. Количество игроков не ограничивалось. Для игры требовался мяч, который сплетали из корней кедра, растущего на болоте (так как его корни более гибкие). Мяч обычно имел диаметр 10–15 см, и у него был небольшой хвостик (15–20 см).

Игроки метали мяч по очереди с одного и того же места (от линии или от палки, камня). Метающий брался рукой за хвостик мяча и с замаха старался бросить его вперед-вверх как можно дальше. Место падения мяча отмечалось палочкой или камешком, и каждый игрок запоминал свою отметку. Тот, у кого мяч пролетал большее расстояние, и становился победителем.

“Салки под снегом”

Проводилась она зимой на снегу. Играли мальчики и девочки. Количество играющих - произвольное. Перед игрой участники делали ходы под снегом в различных направлениях и с выходом на игровую площадку. Площадка была довольно произвольных размеров, ограниченная предметами, расположенными на ней (деревьями, камнями, нартами и т.д.).

По желанию или по договоренности выбирался водящий, задача которого осалить (заляпать) кого-либо из разбежавшихся по снежным ходам игроков. Игроки же, передвигались под снегом в различных направлениях, старались “убежать” от водящего, используя для этого и выходы наружу, на площадку. Игрок, которого поймал (осалил) водящий, также начинал ловить других участников. Игра прекращалась, когда были пойманы все игроки или по желанию всех играющих.

Игрокам разрешалось вылезать наружу из снежных ходов и передвигаться только в обговоренных пределах площадки.

“Метание шишек”

Играли весной и летом около дороги на открытых местах мальчики и девочки. В игре участвовали от двух до пяти человек. Для игры из гибкого прутика черемухи или тальника выстругивали палочку длиной 60–80 см, диаметром 1–2 см, один ее конец заостряли. Игроки собирали шишки и складывали их в кучку у линии броска. Броски делались поочередно. Игрок становился у линии, где находились шишки и палочка, втыкал ее в любую шишку (так, чтобы она при броске могла сорваться с палочки) и старался бросить шишку как можно дальше. Место падения определял (отмечал) судья. Победителем становился тот, кто сумел бросить шишку дальше всех.

6. Использование народных игр в организации и проведении народных праздников

Традиционные игры, куклы, игрушки народов Севера многие десятилетия привлекают внимание исследователей. В играх и игрушках, их семантике, художественном своеобразии и устойчивости изобразительных канонов они ищут ключ к таинствам традиционной культуры. Но вопросы их происхождения не всегда находили ответ. Не случайно ненецкие игры и игрушки привлекают возможностью прикосновения к уже утраченным культурным пластам.

Среди игр и развлечений на открытом воздухе следует отметить национальные виды соревнований, которые сопровождали праздники, связанные с хозяйственной деятельностью (например, завершение оленеводческого цикла осенью), свадьбы и тд.

Из национальных видов соревнований наиболее распространенными были гонки на оленьих упряжках, метание тынзея (аркана), топора, прыжки через нарты, перетягивание палки. Ненцкие традиционные спортивные игры сохраняются и в настоящее время. Устраиваются состязания в масштабов районов, округов, установлены нормативы и т.п. Гонки на оленьих упряжках — красивое, захватывающее зрелище. Отбираются лучшие олени, упряжь украшается ленточками, полосками ровдуги, разноцветного сукна. В зависимости от сезона запрягают четыре-шесть оленей. Состязания проводятся на скорость, однако присутствующие неизменно оценивают красоту бега оленей, их окраску (наиболее красивыми всегда считались белые олени) и т.д.

Тынзей мечут на поставленную вертикально палку, хорей, на головки нарт. Топор бросают на дальность.

Интересны традиционные соревнования по прыжкам через нарты. Несколько нарт (обычно столько, сколько есть свободных пустых нарт) устанавливают параллельно друг другу на расстоянии полуметра. Прыжки совершаются двумя ногами вместе, сначала в одном направлении, затем в обратном, пока хватает сил. Хорошие прыгуны перепрыгивают через 30 и больше нарт без отдыха.

Палку перетягивают сидя, упершись, друг в друга ступнями ног (есть варианты). Все эти виды соревнований — мужские. Женщины изредка участвовали лишь в гонках на оленях.

Самые большие праздники у этих народов также были посвящены оленю. Кроме того, олень был основным жертвенным животным. Большой праздник устраивался после возвращения стада с летних пастбищ, первого массового забоя оленей в августе - сентябре, когда семья обеспечивала себя свежей мясной пищей и запасом шкур на зиму.

Ненцы, чукчи, коряки, живущие на огромном расстоянии друг от друга, наряду с явными различиями, имели много общего в системах жизнеобеспечения. Это было связано с тем, что они проживали в сходных природных условиях тундры. И в настоящее время культура этих народов в значительной степени сохраняет свой неповторимый национальный колорит благодаря тому, что сохраняется их традиционное занятие - оленеводство.

Заключение

Велико значение игр в воспитании ненецких детей.

Можно сказать, что народная игра открывает путь к освоению национальной культуры, таким образом, она воспитывает в подрастающем поколении уважение к своей нации, к традициям своих предков, воспитывает доброжелательное отношение друг к другу, сохраняя правила гостеприимства, взаимовыручки; готовит к тяжелым трудовым условиям, связанным с кочевым образом жизни. В играх наиболее полно проявляются такие особенности народного воспитания как естественность, непрерывность, массовость, комплексность и завершенность.

Народные игры являются элементом национально – регионального компонента, используются в учебно-воспитательной работе в школах Ненецкого Автономного округа. Бесспорно то, что использование таких методов в народной педагогике, как: передача народной мудрости через сказки, песни, поговорки, пословицы, меткое сравнение, образное выражение несет в себе наблюдательность, прививают умение делать собственные выводы. Но именно через игру ребенок стремится к самостоятельному труду, к лучшим национальным традициям: любви к природе, бережному к ней отношению, воспитанию физических и высоких моральных качеств, обычаю взаимопомощи и гостеприимству.