КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ: «МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР»

Корнишиной Н.А.

МБОУ «Кочкуровская СОШ»

Дубенского муниципального района

«Учитель — человек, который может делать трудные вещи легкими»

Ральф Эмерсон

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Тема методического семинара «Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках биологии с использованием технологий деятельностного типа»

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) устанавливают личностные, метапредметные и предметные требования к результатам освоения учащимися основной общеобразовательной программы. Это в полной мере относится ко всем школьным предметам, не исключая биологию. Поэтому учителю необходимо задействовать различные дидактические механизмы, обеспечивающие освоение учащимися обозначенных выше результатов. Одним из таких механизмов, несомненно, является задействование универсальных учебных действий (УУД). Именно с их помощью возникает объективная возможность осмысленно работать с содержанием предметного материала, а также самостоятельно его использовать в учебных ситуациях и повседневной жизни.

Имея большой стаж работы учителем биологии, я в последние годы столкнулась с проблемой снижения у учащихся интереса к предмету. Потоки информации, всевозможные гаджеты и другие факторы сегодня стали сильными отвлекающими обстоятельствами при обучении в школе.

Главным из противоречий дидактически и психологически сложного процесса предметной подготовки является несоответствие традиционных методов и форм обучения новым направлениям развития системы образования, социально-экономическим условиям развития общества. Невозможно добиться успеха в преодолении этого противоречия, без активизации познавательной деятельности и повышения мотивации у учащихся к изучаемому предмету. Я стараюсь, чтобы обучение по биологии было увлеченным, интересным и содержательным. Поэтому, стала разрабатывать проблему «Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках биологии с использованием технологий деятельностного типа». Практика показала, что из множества средств решения обозначенной проблемы к реальным результатам могут приводить технологии обучения, среди которых особое место занимают технология проблемно-диалогового обучения и технология развития критического мышления. Следовательно, актуальность проблемы обусловлена требованиями современного общества к выпускнику общеобразовательной школы в части усвоения содержания школьной биологии для понимания значения жизни как наивысшей ценности, овладения высоким уровнем экологической культуры, свободной ориентировки в биологической части научной картины мира, осмысления роли биологии для сохранения многообразия видов и экосистем, ведения здорового образа жизни. Биология в этом случае выступает единственным и уникальным школьным предметом.

Практическая значимость. Научить учащихся инициативности и самостоятельности в приобретении новых биологических знаний, способов поиска и анализа научной информации; умений преодолевать трудности с помощью специфических и универсальных учебных действий.

Теоретическая база опыта. Труды М. И. Махмутова и В. Т. Кудрявцева по проблемному обучению; И. Я. Лернера, М. К. Скаткина, Г. М. Муртазина, С. В. Суматохина, Е. П. Бруновт, Г. С. Калиновой об активизации учебно-познавательной деятельности учащихся в процессе предметной подготовки. Также были важны работы американских педагогов Дж. Стила, К. Мередита, Ч. Темпла, С. Уолтера, в которых разработана структура технологии развития критического мышления, состоящая из трех стадий – вызова, осмысления содержания учебного материала и рефлексии.

Реализация опыта. В своей работе я использую следующие способы организации проблемного обучения: проблемное изложение, поисковая (эвристическая) беседа, самостоятельная поисковая и исследовательская деятельность учащихся. При проблемном изложении материала я стараюсь управлять познавательным процессом учащихся, ставить вопросы, которые заостряют их внимание на противоречивости изучаемых явлений живой природы и заставляют их задуматься. Прежде чем учащиеся получат ответ на поставленный вопрос, они уже могут давать про себя ответ и сверять его с ходом суждений и выводами, представленными учителем. Проблемное изложение применяется обычно в тех случаях, когда учащиеся не имеют достаточного запаса знаний, чтобы активно участвовать в решении проблемы. Чтобы учащиеся приняли к решению учебную проблему, я использую следующие способы создания проблемных ситуаций. Представлю некоторые варианты методических материалов, конкретизирующих приведенные теоретические рассуждения.

Первый вариант. Демонстрация или сообщение некоторых фактов, которые учащимся неизвестны и требуют для объяснения дополнительной информации. Они побуждают к поиску новых знаний. Например, известно, что любая работа чередуется отдыхом, а сердце работает 24 часа в сутки. Как это возможно? Почему деревья, растущие на открытых пространствах, вступают в пору плодоношения раньше по сравнению с теми, что растут в лесу? Объясните, почему истребление волков может привести к сокращению численности кустарников и подроста деревьев? Развитие насекомых с неполным превращением проще и, как правило, менее длительно, чем развитие с полным превращением. Однако для очень многих видов насекомых характерно именно последнее. Чем это можно объяснить?

В другом случае демонстрируется видеофрагмент «Движение подсолнуха» и ставятся побуждающие вопросы: Что вы увидели? Почему подсолнух движется за солнцем? Каким образом подсолнух «понимает» где солнце? Подвожу к выводу о чувствительности-раздражимости.

Второй вариант. Использование противоречия между имеющимися знаниями и изучаемыми фактами. Сначала выясняются знания учащихся, основанные на жизненных убеждениях, а потом приводятся научные факты. При этом осуществляется поиск ответов на вопросы: 1. Какие приспособления имеются у белого медведя к жизни в Арктике? 2. Почему эти животные тяготеют к жизни среди льдов? Затем утверждается, что на самом деле белый медведь чёрного цвета. После этого начинается бурное обсуждение и поиск ответа на вопрос: Какого цвета на самом деле белый медведь и почему? Учащиеся таким образом привлекаются к работе с дополнительной литературой, ибо только сведений учебника для полного и правильного ответа явно недостаточно. Имеется и другой вариант организации изучения данного материала. Там, где обитают белые медведи всегда холодно, поэтому важен каждый луч солнца, дающий тепло. Почему же шкура медведя белая? Ведь белый цвет отражает солнечные лучи, с темной шерстью, ему было бы намного теплее. Класс включается в работу. И в первом, и втором случае реализуются межпредметные связи с физикой.

Третий вариант. Объяснение фактов на основании известной теории. Нахождение рационального пути решения, когда заданы условия и дается конечная цель.

Задание. У деревьев умеренных широт за год образуется одно годичное кольцо, но у известного растения среднеазиатских пустынь саксаула в некоторые годы образуется три, а то и более колец. У тропических растений они могут вообще отсутствовать. Почему? (7 класс).

Задание. В больницу был доставлен человек, грудная клетка которого была пробита с двух сторон, легкие, при этом, остались не поврежденными. Через некоторое время больной умер от удушья. Почему? (8 класс).

Подобные задания включают учащиеся в диалог (поисковую – эвристическую беседу), необходимый для активного участия в решении учебной проблемы. В сущности – это живой обмен мыслями. С помощью системы целенаправленных вопросов («Почему?», «Откуда это вытекает?», «Как это проверить?», «Что является причиной?») направляется и поддерживается познавательная активность, контролируется ее степень, что особенно важно для учащихся среднего возраста. Отвечая на вопросы учителя, учащиеся вынуждены активно оперировать учебным материалом, осмысливать его, обращаться к анализу, делать выводы, обобщения, выражать свои мысли. Например, в ходе поисковой беседы вместе с учащимися раскрывается сущность понятия паразитизм, колониальный организм. Чем объясняется сходство строения тела человека и млекопитающих?

Четвертый вариант. Одним из способов организации проблемного обучения является постановка исследовательских заданий или решения экспериментальных задач. При изучении в 7 классе птиц дается задание: «Филин – крупная птица, питается живой добычей. В ходе исследовательской работы ответьте на вопросы: 1. Каким образом крупная птица летает без шума? 2. Каким образом филин может охотиться в темноте? 3. Какие ещё приспособления для охоты у него есть?

При выполнении научно-исследовательской работы учащийся развивает свой интеллект с учетом индивидуальных особенностей и склонностей. При этом он осознаёт свою значимость, знакомится с методами научной и творческой работы, развивает любознательность. Исследовательские работы, учащиеся начинают выполнять с седьмого класса, защищают их перед одноклассниками или на школьных конференциях. Лучшие работы представляем на муниципальные и республиканские конкурсы.

Технология развития критического мышления также имеет достаточный потенциал для успешной биологической подготовки учащихся. Она нравится учащимся, так как вовлекает в процесс активного усвоения биологического материала. В основе этой технологии лежит трехфазная структура урока: вызов, осмысление содержания материала, рефлексия. На стадии вызова важно дать возможность свободно высказывать свою точку зрения без боязни ошибиться и быть исправленным учителем, фиксировать все высказывания, сочетать индивидуальную и групповую работу. На стадии осмысления содержания, учащиеся вступают в контакт с новой информацией. Здесь главная задача учителя состоит в том, чтобы поддерживать активность, интерес учащихся в продвижении от «старого» знания к «новому». На стадии рефлексии та информация, которая была новой, становится собственным знанием, побудителем для расширения информационного поля, выработки собственной позиции, оценки. Приведу примеры с разных фаз урока.

На стадии вызова эффективными оказались такие приемы как «Инвентаризация знаний», «Корзина знаний» и др.

Прием «Ассоциации».

В 7 классе при изучении темы «Класс паукообразные». Какие ассоциации возникают при слове паук? (ответы детей – страшный, жертва, паутина, капли росы в паутине, тарантул, муха в паутине). О чем же может пойти речь на уроке?

В 6 классе при изучении темы «Координация и регуляция жизнедеятельности организмов» спрашиваю: кто этот человек и чем он занимается? (На экране фото дирижёра). Ответы детей: дирижер, дирижирует, руководит, регулирует, управляет, указывает, координирует. Эти слова-глаголы непосредственно связаны с темой нашего урока. Кто уже догадался и может назвать тему урока. Дети называют свои версии. В ходе фронтальной беседы формулируем тему урока.

Приём «Мозговой штурм». В 8 класс при изучении темы «Система кровообращения» ставится вопрос: «Каким образом кровь поднимается к сердцу от нижних конечностей?». Каждый высказывает свои мысли и предположения. Всё записывается и не критикуется. Тут важно, чтоб самые несмелые дети высказали своё мнение, а вот самых активных надо немного придерживать.

На стадии осмысления: умное чтение наиболее сложных места параграфа с поиском ключевых слов, «Концептуальная таблица», «Маркировка текста», «Бортовой журнал», «Кластер». В процессе индивидуальной работы учащиеся производят отбор наиболее значимой информации, выражают ее своими словами, самостоятельно выстраивают причинно-следственные связи.

Новизна опыта. 1. На протяжении изучения учебного предмета технология критического мышления и проблемно-диалоговая технология используются не спорадически, а систематически. В их контексте создан банк заданий для учащихся, с помощью которых решается проблема достижения предметных, личностных и метапредметных результатов биологической подготовки учащихся.

2. С позиции технологии критического мышления и проблемно-диалоговой технологии уделяется большое внимание самостоятельному поиску информации учащимися при работе с иллюстрациями учебника.

3. С позиции технологии критического мышления и проблемно-диалоговой технологии разрабатываются и используются на стадиях первичного закрепления и контроля знаний задания на формирование логических учебных действий – анализа, систематизации, установления причинно-следственных связей, приведения под биологическое понятие. Такие задания позволяют разнообразить познавательную деятельность и нравятся детям.

В качестве приложения приведу образец листа формирования логических учебных действий по теме «Координация и регуляция» (6 класс).

Анализ. Установите соответствие:

Условный рефлекс а) лежит в основе дрессировки

Безусловный рефлекс б) врождённый

в) приобретается в результате жизненного опыта

г) передаётся по наследству

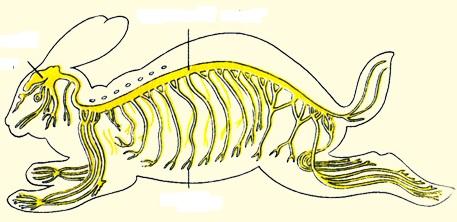

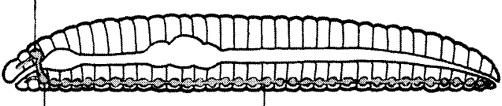

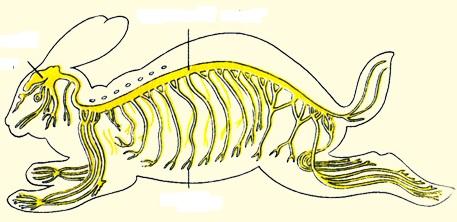

Синтез. Что объединяет эти рисунки.

3. Сравнение. Что общего и чем отличаются нервная система дождевого червя и пчелы.

4. Выведение следствий.

Если в течение некоторого времени сопровождать кормление аквариумных рыбок звоном колокольчика, то вскоре можно…

5. Логическая цепочка. (вставьте пропущенное)

Сетчатая система— _____________________________– трубчатая система

6. Доказательство. Ученик Петя говорит, что рефлекс характерен для всех животных и одноклеточных, и многоклеточных. Ученик Егор утверждает, что не для всех животных. Докажи, кто из учеников прав.

Таким образом применение технологий деятельностного типа позволяет сохранять и активировать познавательную деятельность в средних классах. К 9 классу преобладающим мотивационным фактором становятся планы по выбору дальнейшего пути обучения, выбору профессии. Ежегодно большой процент выпускников выбирает биологию для сдачи в форме ОГЭ и ЕГЭ. Ребята выбирают учебные заведения, в которых биология является одним из профилирующих предметов: медицинские колледжи, Аграрный институт, биофак.

Используемая литература:

Акперова И.А. «Уроки биологии в 6 классе по учено-методическому комплексу Н.И. Сонина «Биология. 6 класс. Живой организм.»--М.: Дрофа, 2005.

Махмутов М. И. Организация проблемного обучения в школе. Книга для учителей. М., «Просвещение», 1977. 240 с.

Муртазин Г.М. «Активные формы и методы обучения биологии. Человек и его здоровье». М.: Просвещение, 1989.