УРОК 27-28

Вопросы для повторения материала:

Знать конспект, основные понятия темы

Проверить работу в рабочей тетради

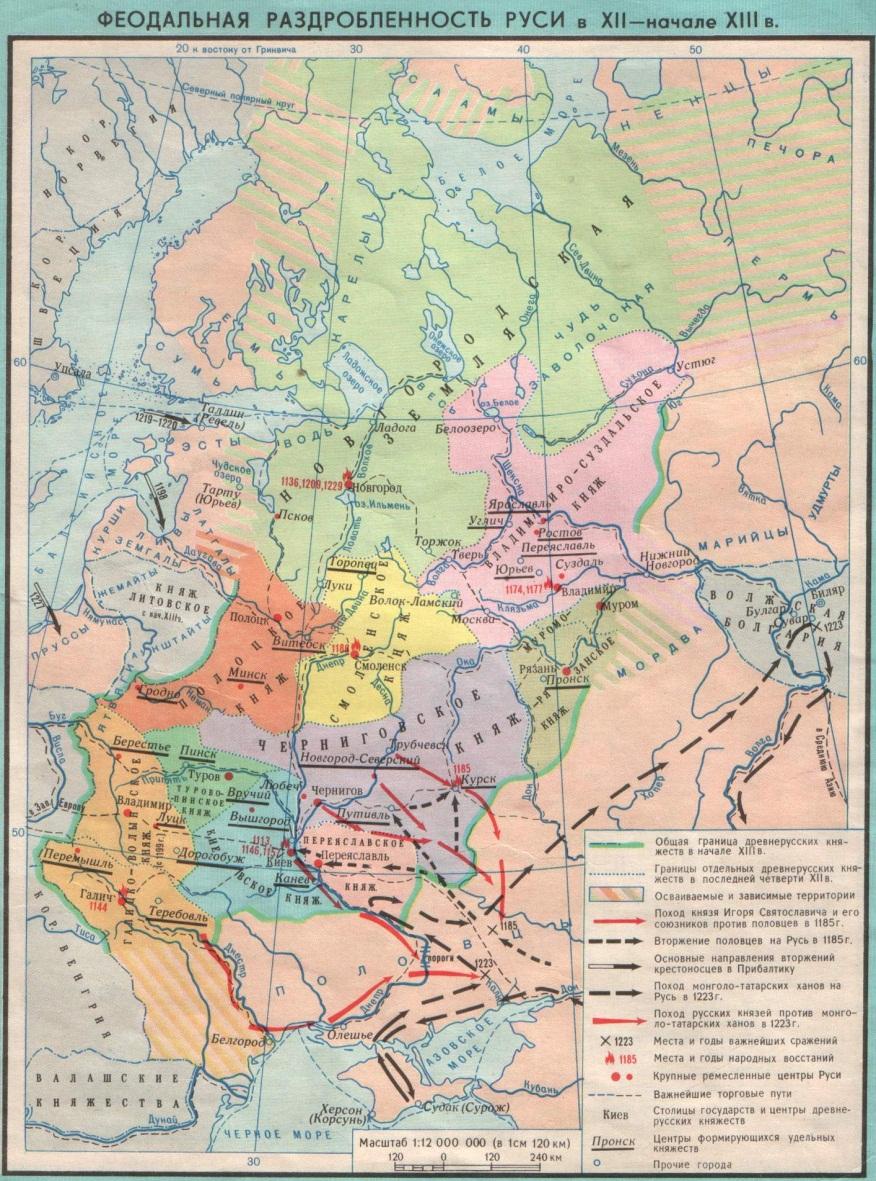

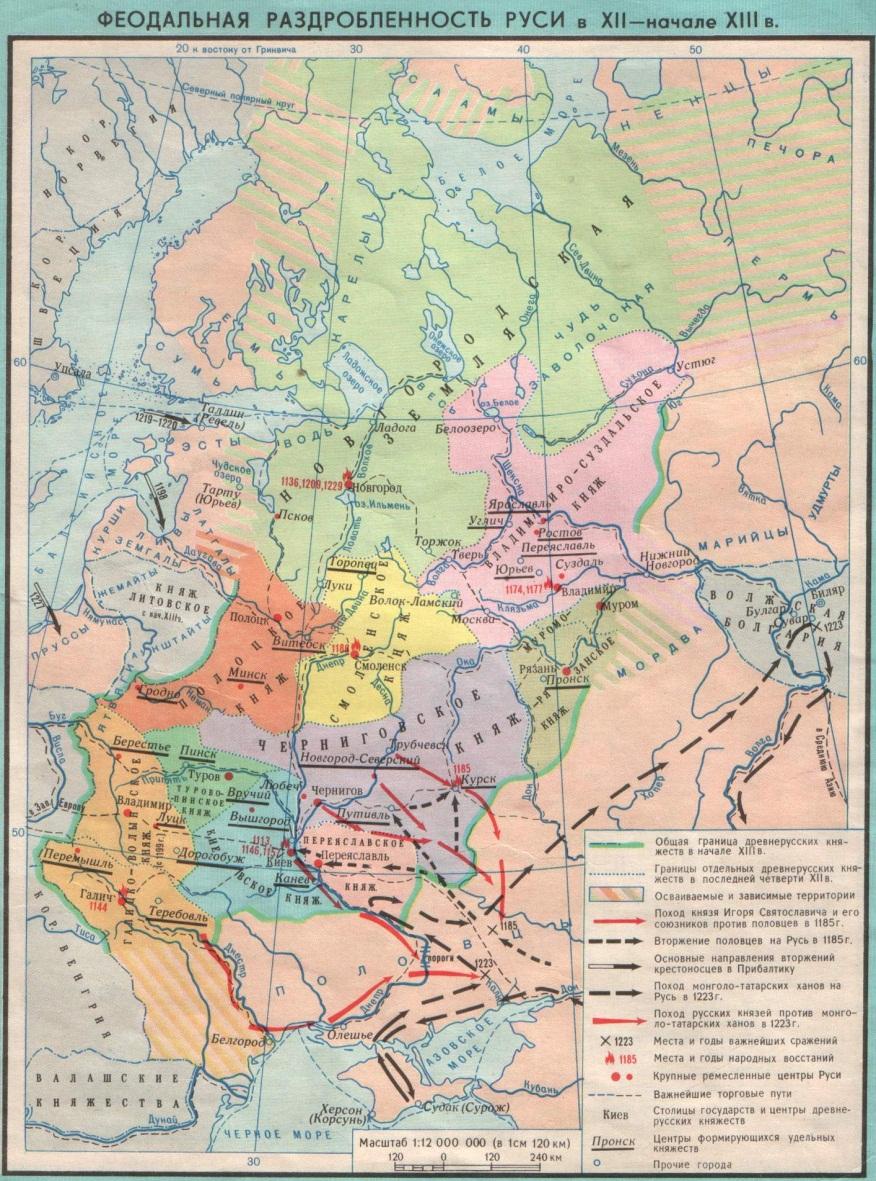

Древняя Русь в период политической раздробленности

Любечский съезд князей

Любечский съезд русских князей состоялся в 1097 году, в городе Любеч на Днепре. Князья, на съезде, сумели договориться о признание прав каждого из князей, принадлежавших к роду Рюриковичей, на свою вотчину. А вот захват чужой земли, принадлежащей брату или родственнику, рассматривался как преступление. Участники Любечского съезда целовали крест, в знак того что будут соблюдать его решения. Князья, бывшие, на любечском съезде договорились, о том, что если кто - то посягнет на чужую землю, то на него ополчатся прочие князья.

На Любческом съезде удалось договориться о совместных действиях по защите русской земли от набегов кочевников. Главным событие Любечского съезда стало провозглашение принципов наследования князьями земель своих отцов. Это решение означало появление нового политического строя на Руси, основой которого стало крупное феодальное землевладение. К сожалению, сразу после Любечского съезда опять начались усобицы. Давид Игоревич, со Святополком ослепили Василька Ростиславича, тем самым начав новую волну усобиц.

Причины феодальной раздробленности

Феодальная раздробленность является закономерным этапом развития любого средневекового государства.

Главной причиной феодальной раздробленности является изменение характера отношений между великим князем и его дружинниками в результате оседания последних на землю. В первые полтора века существования Киевской Руси дружина полностью находилась на содержании у князя. Князь, а также его государственный аппарат, собирали дань и другие поборы. По мере того, как дружинники получали землю и получали от князя право собирать налоги и пошлины самим, они пришли к выводу, что доход от военно-разбойничьей добычи менее надежен, нежели сборы с крестьян и горожан. В XI веке усилился процесс "оседания" дружины на землю. А с первой половины XII века в Киевской Руси преобладающей формой собственности становится вотчина, владелец которой мог распоряжаться ею по своему усмотрению. Доходы бывших дружинников-феодалов больше не зависели от милости князя. Они сами обеспечивали себе существование. С ослаблением экономической зависимости от великого князя ослабевает и политическая зависимость.

Способствовало обособлению княжеств и развитие сельского хозяйства: 40 видов сельского земледельческого и промыслового инвентаря. Паровая (двух- и трехпольная) система севооборота. Крестьянское население часто перемещается на "вольные" (свободные земли). Основная масса крестьян лично свободные, ведут хозяйство на землях князей. Решающую роль в закабалении крестьян играло прямое насилие феодалов. Наряду с этим - использовалось и экономическое закабаление: в основном - продуктовая рента, в меньшей степени - отработки.

Еще одной причиной является развитие ремесла и городов. В середине XIII века по летописям в Киевской Руси насчитывалось свыше 300 городов, в которых имелось почти 60 ремесленных специальностей. Особенно высока была степень специализации в области технологии обработки металлов. В киевской Руси происходит формирование внутреннего рынка, но приоритет все-таки остается за внешним рынком. "Детинцы" - торгово-ремесленные посады из беглых холопов. Основная масса городского населения - меньшие люди, кабальные "наймиты" и деклассированные "убогие люди", челядь, жившая на дворах феодалов. В городах проживает также городская феодальная знать и формируется торгово-ремесленная верхушка. XII - XIII вв. на Руси - это эпоха расцвета вечевых собраний.

На территории Киевской Руси сформировались три наиболее влиятельных государства: Владимиро- Суздальское княжество (Северо-Восточная Русь), Галицко-Волынское княжество (Юго-Западная Русь) и Новгородская земля (Северо-Западная Русь).Как внутри этих княжеств, так и между ними, в течении длительного времени проходили ожесточенные столкновения, разрушительные войны, которые ослабляли силу Руси, приводили к разрушению городов и сел.

Киевское княжество

Первоначально сохраняло свое главенство, по постепенно его теряло, оставаясь только религиозным центром. Князья соперничали в борьбе за Киев, город был объектом постоянных нападений. Киевские князья становились все слабее и слабее. В XII на Киев заявил притязание сильный владимирский князь Андрей Юрьевич Боголюбский . Андрей и не думал сам занимать киевский стол; для него важно было только лишить его значения старшего стола и перенести политический центр на северо-восток, в свою волость. Таким образов Великокняжеский престол при Андрее Боголюбском переезжает во Владимир.

Галицко-Волынское княжество

Галицко-Волынская земля простиралась от Карпат до Причерноморья на юге, до Полоцкой земли на севере. На западе она граничила с Венгрией и Польшей, на востоке - с Киевской землей и половецкой степью. Здесь сложились благоприятные условия для развития земледелия и скотоводства. Высокого уровня достигло ремесло, городов было больше, чем в других русских землях (Галич, Перемышль, Владимир-Волынский, Холм, Берестье и др.).Галицкая земля до середины XII в. делилась на несколько мелких княжеств, которые в 1141 г. были объединены перемышльским князем Владимиром Володаревичем, перенесшим свою столицу в Галич. Высшего расцвета Галицкое княжество достигло при Ярославе Осмомысле (1152-1187 гг.). После его смерти княжество надолго стало ареной борьбы князей и влиятельного боярства.

Волынская земля обособилась от Киева в середине XII в., став "отчиной" потомков киевского великого князя Изяслава Мстиславовича. В отличие от Галицкой земли, на Волыни рано сложился большой княжеский домен - основа сильной княжеской власти.

В 1199 г. волынский князь Роман Мстиславович объединил Волынскую и Галицкую земли, а с занятием им Киева в 1203 г. под его властью оказалась вся Южная и Юго-Западная Русь. Выгодное географическое положение способствовало росту политического значения княжества, его экономическому расцвету. Подъем экономики объяснялся падением международной роли пути "из варяг в греки", оказавшегося под контролем половцев - торговые пути переместились на запад, в Галицкие земли. Со второй половины XIII века княжество стало королевством, после того, как в 1254 г. Даниил Галицкий принял титул «короля Руси» от папы римского Иннокентия IV.

После смерти Романа активно боролся с боярами и его сын Даниил. Во внутриполитическую борьбу княжества по призыву бояр активно вмешивались Венгрия и Польша. Опираясь на торгово-ремесленное население, в 1236 г. удалось сломить основные силы оппозиции. Княжеская власть победила, наметилась тенденция преодоления раздробленности. Но этот процесс был прерван нашествием татаро-монголов. При наследниках Даниила земли Галицко-Волынского княжества вошли в состав Венгрии, Великого княжества Литовского и Польши.

Владимиро-Суздальское княжество

Владимиро-Суздальское княжество занимало территорию в междуречье Оки и Волги, прикрытую лесами от половецких набегов. Сюда массами перемещалось население из южных, граничащих со степью княжеств. В XII - XIII вв. Ростовско-Суздальская земля переживала экономический и политический подъем, выдвинувший ее в ряд сильнейших княжеств Руси. Возникли города Дмитров, Кострома, Тверь, Нижний Новгород, Городец, Галич, Стародуб и др.В 1108 г. Владимир Мономах основал на реке Клязьме город Владимир,впоследствии ставший столицей всей Северо-Восточной Руси. Политическое значение Ростово-Суздальской земли резко возрастает при Юрии Долгоруком(1125-1157 гг.). В 1147 г. в летописи впервые упоминается Москва – небольшой пограничный городок, в котором Юрий встречался со Святославом Новгородским для создания военного союза.

Вот подлинная запись летописи.

"И прислав, говорит летопись, Гюрги (славянское имя Юрия) к Святославу, рече: приди ко мне брате в Москов. Святослав же еха к нему с дитятем своим Олегом в мале дружине, поима с собою Владимира Святославича; Олег же еха наперед к Гюргю и да ему пардус (барса.) И приеха по нем отец его Святослав и тако любезно целовастася в день пяток на Похвалу Святой Богородице и быша весели. На другой же день повел Гюрги устроить обед силен, и створи честь велику им и да Святославу дары многи с любовию и сынови его Олегови и Владимиру Святославичу (Рязанскому), и муж Святославл учреди и тако отпусти."

Немногим ранее Москва принадлежала боярину Степану Кучке и носила имя Кучков.

Название города связано с именем реки Москвы, которая носила это имя задолго до появления поселения. Существует несколько гипотез о происхождении слова «Москва». Согласно первой версии, название происходит из финно-угорской группы языков. Слог -ва означает «вода», «река» или «мокрый», а основа моск- может иметь значение «тёлка, корова». По другой версии, название происходит от финно-угорского, а точнее мерянского, слова маскá, которое означает «медведь», а суффикс –ва – принадлежность к женскому роду. Согласно славянской гипотезе корень моск- означает «вязкий, топкий» или «болото, сырость, влага, жидкость».

Гербом Москвы стал герб Юрия Долгорукого – Георгий Победоносец.

В 1156 г. в Москве князем Андреем Боголюбским был построен деревянный "град" - кремль.

Новгородская земля

Новгородская земля во многом отличалась от описанных выше княжеств. Господствующую роль в Новгороде играло боярство. Форма политического устройства – боярская феодальная республика. В управлении городом огромную роль играло вече - народное собрание свободных жителей города. Исполнительную власть осуществляли посадник и тысяцкий. Князь выполнял функции военоначальника. Вопрос о его назначении решало все то же вече.

Некоторые князья пытались укрепить свою власть, жестоко подавляя попытки отстранить их от влияния на политическую судьбу Новгорода.

Для экономики Новгорода имели определяющее значение три фактора:

1. Выдающаяся роль торговли, особенно внешней - Новгород с севера контролировал путь "из варяг в греки";

2. Крупный удельный вес в экономике ремесленного производства;

3. Обилие земель-колоний, которые были важным источником продуктов промыслового хозяйства.

Последствия феодальной раздробленности

Последствия феодальной раздробленности были далеко неоднозначными. С одной стороны раздробленное государство теряло обороноспособность, затруднялась связь между частями страны. Жизнеспособные земли развивались, слабые земли заглохли или слились с жизнеспособными.

Подавляющее большинство историков досоветского периода вело речь не о феодальной, а о государственной раздробленности. Дооктябрьская историография показывала, что в XII - XIV вв. русские крестьяне были свободными арендаторами частновладельческих земель, а оброк был арендной платой за землю. Класс землевладельцев не был однородным, рамки между его различными категориями постоянно размывались. Сложившаяся структура социальной иерархии сама по себе еще не предполагала раздробления государства.

По оценкам Н. М. Карамзина и С. М. Соловьев, этот период был своего рода смутой, временем «темным, молчаливым», а также «скудным делами славы и богатым ничтожными распрями». Понятие «феодальная раздробленность» представителями «государственной» школы по отношению к Руси не употреблялось. В. О. Ключевский говорил не о раздробленности, а об «удельном строе», называя этот период «удельными веками». Терминология Ключевского подразумевала прежде всего государственную децентрализацию вследствие осуществления принципа наследственного деления земель и власти внутри княжеского рода.

Период раздробления, по Ключевскому, был временем тяжелых испытаний для Руси, но при этом имел и свое историческое значение: «...значение удельных веков не в них самих, а в их последствиях, в том, что из них вышло». Т. е. это время переходное от Руси Киевской к Руси Московской.

С оригинальным объяснением раздробления Киевской державы выступил Л. Н. Гумилев. Согласно его концепции, оно стало результатом спада пассионарной энергии в системе древнерусского этноса. Проявления этого спада он усматривал в ослаблении общественных и внутригосударственных связей вследствие победы узкокорыстных интересов и потребительской психологии, когда государственная организация воспринималась обывателями как обуза, а не как гарант выживания, стабильности и защиты.

Вопросы для закрепления материала:

Работа в рабочей тетради стр. 16

Прочитайте отрывок из рассказа путешественника начала XV в. и укажите название города, о котором идёт речь.

«Этот город независим и имеет общинное правление. Здесь есть епископ, который представляет как бы их начальника…Внутри упомянутого города живёт много больших сеньоров, которых они называют боярами, и там есть такие горожане, которые владеют землёй в 200 лье длины, богаты и могущественны удивительно. И не имеют русские великой Руси других властителей, кроме этих бояр, выбираемых по очереди так, как хочет община…Все сеньоры владеют 40 000 конницы и бесчисленною пехотою».

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

Соотнесите имя исторического деятеля и его характеристику.

| Имя | Характеристика | Ответ |

| А) Андрей Боголюбский | 1. Владимирский великий князь. Ходил походами на волжских булгар и мордву. Имел много детей. | А) –2

Б) –3

В) -1 |

| Б) Юрий Долгорукий | 2. Князь Владимиро-Суздальский, сын дочери половецкого хана. Был женат на дочери первого владельца Москвы Степана Кучки. |

| В) Всеволод Юрьевич | 3. Суздальский князь, шестой сын Владимира Мономаха. Москва при нём была укреплена деревянными стенами и рвом. Ему удалось овладеть киевским великим княжением. |

Домашнее задание: стр. 16, задание № 6

| Вопросы сравнения | Владимиро-Суздальское княжество | Новгородская земля | Галицко-Волынское княжество |

| Природно-климатические условия | Густые, непроходимые леса и пригодные для земледелия земли | Суровые, непригодные для земледелия земли | Плодородные земли и мягкий климат |

| Основные городские центры | Владимир и Суздаль | Великий Новгород | Владимир Волынский и Галич |

| Занятия населения | Земледелие, скотоводство, рыбалка, добыча соли, бортничество | Ремесло и торговля | Земледелие, скотоводство, рыболовство, ремесло |

| Политические особенности | Дробились на уделы | Верховная власть принадлежала Вече | Совет бояр |

УРОК 29-30

Вопросы для повторения материала:

Причины феодальной раздробленности

Последствия феодальной раздробленности

Проверить домашнее задание в рабочей тетради стр. 16, задание № 6

Борьба Руси с иноземными завоевателями

Нашествия с востока. Монголо-татарское иго

В XIII веке вождь одного из монгольских племен Темучин, более известный как Чингисхан (великий правитель), сумел объединить разрозненные племена. В ходе объединений было истреблено родственное монголам племя татар. Однако на Руси всех пришедших с востока людей было принято называть татарами.

Вот как описывают монголов жители стран, повергшихся их нападениям.

«Никого не щадили, наоборот, они убивали женщин и детей, вспарывали животы беременным и убивали неродившихся младенцев… Искры этого бедствия разлетелись, и вред его стал всеобщим, и оно странствовало по областям, как тучи, подгоняемые ветром… Ни одного города татары не щадили: уходя, разрушали»

Из описаний арабского историка

«Народ этот дик и не ведает человеческих законов. Однако он имеет повелителя, за которым следует, которому послушно повинуется и которого почитает и величает богом на земле… Они жилисты, сильны и отважны, и устремляются по знаку своего предводителя на любые рискованные дела. У них широкие лица, косой взгляд; они издают ужасные крики, созвучные их сердцам».

Из описаний императора Священной Римской Империи.

Чингисхан начал завоевательные походы с нападения на Китай и среднюю Азию. Причинами побед монголов можно назвать жесточайшую дисциплину в их войске, которое практически целиком состояло из конницы, внутренние противоречия, существовавшие на захватываемых территориях, а также стремление освоить все передовые технологии, подсмотренные ими у завоеванных народов.

1223 году на реке Калке состоялось первое столкновение русско-половецких войск с монголами. В этой битве русско-половецкие силы потерпели сокрушительное поражение, т.к. князя не были едины, а многие из них так и не вступили в бой.

Походы Батыя.

1227 году Чингисхан умирает, разделив свою территорию между 3 сыновьями и внуком Бату. Бату был сыном старшего сына Чингисхана Джучи, который умер раньше своего отца. Бату вместе с улусом (княжеством) своего отца получил и титул Великого хана. Эта территория получает название Золотая Орда.

Золотая орда

На съезде потомков Чингисхана было принято решение продолжить завоевания и захватить весь мир до последнего моря. Последним морем монголы называли Атлантический океан.

В 1236—1242 Бату возглавил общемонгольский Западный поход, в результате которого были завоёваны западная часть половецкой степи, Волжская Булгария, Русь, побеждены и покорены все страны до Адриатики и Балтики: Польша, Чехия, Венгрия, Хорватия, Далмация, Босния, Сербия, Болгария и пр. Монгольская армия достигла Центральной Европы.

Монгольское войско на лошадях

Армия Батыя встречала ожесточенное сопротивление на Руси. Город Козельск, прозванный монголами «злой город» сопротивлялся» 7 недель. Однако из-за разобщенности русских князей, не желавших выступить общим фронтом, Русь потеряла самостоятельность. Войско Батыя было большим, но не настолько громадным как его описывают летописи. Каждый монгол, помимо того, что сам ехал на коне, вел с собой в поводу еще 2 – 3 коней. Исходя из того, что всем этим коням необходимо было постоянное пропитание, войско не могло быть численно больше 100 – 150 тысяч человек. Но это было профессиональное войско. Русские же города не обладали профессиональным войском вообще. Войска набирались в то время или из холопов, или из городских ополченцев.

1240 году пал Киев, войско монголов двинулось в Западную Европу. Несмотря на заметные успехи монгольского войска в Западной Европе, в 1242 оду монголы все же повернули назад. Что стало причиной этого? Западноевропейские ученые предпочитают говорить от том, что волна монголов разбилась о неприступные стены европейских крепостей. Но у монголов были передовые технологии, заимствованные из Китая., такие как стенобитные и метательные орудия. Скорее всего отступление монголов было связано с борьбой в их тылу, которую развернули русские княжества, а также усталостью войска, которое воевало уже 6 лет.

В низовьях Волги Батый основал свою столицу Сарай-Бату. Сюда в 1243 году Батый вызвал всех русских князей. Русские князья становились – по выражению А.Л. Юрганова - «служебниками» монгольских ханов. Для княжения в своих землях они были вынуждены платить ордынцам дань и получать специальный документ, разрешающий княжить – ярлык на княжение. Так складывается монгольское иго.

Монголо-татарское иго.

Прежде всего, необходимо объяснить значение понятия «иго». «Иго» – устаревшее слово, обозначающее хомут, ярмо. В переносном смысле это тяжелая зависимость, несвобода.

Русско-ордынские отношения были непростыми, но сводить их только к тотальному давлению на Русь было бы заблуждением. Еще С. М. Соловьев четко и однозначно «развел» период опустошений русских земель монголами и последующий за ним период, когда они, живя вдалеке, заботились только о сборе дани. При общей негативной оценке «ига» советский историк А. К. Леонтьев подчеркивал, что Русь сохранила свою государственность, не была прямо включена в состав Золотой Орды. Негативно влияние монголов на русскую историю оценивает А. Л. Юрганов, но и он признает, что хотя «непокорных унизительно наказывали... те князья, которые охотно подчинялись монголам, как правило, находили с ними общий язык и даже более того- роднились, подолгу гостили в Орде».

Н. М. Карамзин считал, что зависимость от монголов способствовала преодолению раздробленности русской земли, созданию единой государственности, подводя русских к мысли о необходимости объединения. Разделяя эту мысль, В. О. Ключевский выделял еще одну сторону власти монгольского хана над русскими князьями - он полагал, что она выступала для Руси в качестве объединительного фактора и что без арбитража Орды «князья разнесли бы Русь в клочья» своими усобицами.

Л. Н. Гумилев категорически отвергал понятие «монголо-татарское иго», называя его мифом. При этом он утверждал, что «...говорить о завоевании России монголами нелепо, потому что монголы в 1249 году ушли из России, и вопрос о взаимоотношениях между Великим монгольским Улусом и Великим княжеством Владимирским ставился уже позже и решен был в княжение Александра Невского, когда он добился выгодного союза с Золотой Ордой».

Попыток свержения ига не предпринималось достаточно долго. Монголы были язычниками, гонений на православную церковь почти не было. Если, конечно, священники не мешали грабительским действиям монголов. Наоборот монголы, считали, что чем большему количеству богов человек приносит дань, тем больше богов ему помогают. Священник же воспринимался как своего рода шаман. Народ серьезно сопротивлялся монголам, когда они захватывали города, отбирали имущество. А когда дань собирали свои же, это воспринималось, как возможность сохранить своих привычных правителей, помочь им. За сбором дани седили специальные монгольские чиновники – баскаки.

И все же этот период во многом отрицательно сказался на жизни нашей страны. Уменьшилась численность населения, увеличились поборы. Было почти уничтожено влияние местных органов управления на политическую жизнь. Монголы умело стравливали князей, не давая им объединиться для оказания всеобщего сопротивления, обеспечивая себе таким образом контроль над страной. Князья же вместо того, чтобы объединиться и выступить единым фронтом, предпочитали устранять своих политических противников, платя Орде дань за право получить престол.

Наиболее тяжелыми были первые оды зависимости от монголов, когда военные походы на Русь совершались часто.

Борьба с Западной агрессией

После захвата Руси монголами, западные соседи решили использовать ее бедственное положение под предлогом приобщения русского народу к католицизму. В начале XIII века на территории Прибалтики сформировались сильные государства, большое влияние получают рыцарские ордена.

Невская битва (15 июля 1240) — сражение на реке Неве между новгородским ополчением под командованием князя Александра Ярославича и шведским отрядом. Александр Ярославич за победу и личную храбрость в бою получил почётное прозвище «Невский».

9 декабря 1237 года римский папа Григорий IX возвестил крестовый поход против язычников-финнов и русских. Папа именем Всевышнего обещал прощение грехов всем участникам похода, а павшим в бою - вечное блаженство. Приготовления продолжались два с лишним года.

Надеясь на многочисленность войска, шведский ярл Бергер, возглавивший крестовый поход, рассчитывал прежде всего напасть на Ладогу и, став здесь твердой ногой, ударить на Новгород. Покорение новгородской земли и обращение русских в латинство было конечной целью похода. Выступление шведских крестоносцев, без сомнения, было согласовано с действиями ливонских рыцарей, когда те в 1240,вопреки обыкновению не зимой, а летом предприняли наступление на Изборск и Псков. В результате летом 1240 года Новгород подвергся нападению с двух направлений: с юго-запада вторглись немецкие рыцари, а с севера – шведы.

В это время в Новгороде правил молодой, 19-летний князь Александр Ярославич…

Высадившись в устье Невы, ярл Бергер направил молодому князю письмо: «Если можешь, сопротивляйся, но я уже здесь и пленю землю твою». 19-летний Александр Ярославич недолго предавался скорби по случаю малочисленности своеи дружины, обратившись к ним: "Братья! Не в силе Бог, а в правде!" Выступив из Новгорода войско, двинулось к Ижоре. Шли вдоль Волхова и Ладоги. Здесь присоединился отряд ладожан, потом примкнули ижоряне. К утру 15 июля всё войско, преодолев 150 км пути, подошло к месту высадки шведов.

Русские конные копейщики обрушились на центр шведского лагеря, а пешая рать ударила во фланг вдоль берега и захватила три корабля. По ходу битвы войско Александра владело инициативой, а сам князь, согласно летописным сведениям, «на лице самого короля оставил след острого копья своего..»

Сражение длилось до наступления вечера; к ночи противники разошлись. Шведы потерпели поражение, и к утру отступили на уцелевшие корабли, и переправились на другой берег. Известно, что русские воины не препятствовали бегству. Потери новгородского войска были незначительными.Они составили двадцать человек, тогда как шведы на оставшихся у них трёх кораблях погрузили тела своих погибших воинов, а остальных оставили на берегу. Сообщения о дальнейших событиях противоречивы. На другом берегу Невы на следующий день местные жители обнаружили много непогребенных тел шведов, хотя указывается, что они затопили два корабля с погибшими, после чего остатки войска отплыли в Швецию.

Одержав победу, русские войска не позволили шведам отрезать Новгород от моря и захватить побережье Невы и Финского залива. Кроме этого был разрушен план совместных действий шведских и немецких рыцарей: теперь, после победы, Новгород не мог быть окружён с двух сторон.

Однако из-за страха перед тем, что после победы роль Александра в ведении дел может возрасти, новгородские бояре стали строить князю всевозможные козни. Александр Невский уехал к отцу, но уже через год новгородские жители снова пригласили князя для продолжения войны с Ливонским орденом, подошедшим к Пскову.

Битва 5 апреля 1242 г . на льду Чудского озера - один из славных эпизодов русской истории. Естественно, она постоянно привлекала внимание исследователей и популяризаторов науки. Но на оценке этого события часто сказывались идеологические тенденции. Описание битвы обросло домыслами и мифами. Утверждают, что в этом сражении с каждой из сторон участвовало от 10 до 17 тысяч человек. Это приравнивает битву к исключительно многолюдным.

Объективности ради следует отметить, что в изучении Ледового побоища достигнуты и позитивные результаты. Они связаны с уточнением места битвы, приведением в систему всех сохранившихся русских и иностранных источников.

Основная достоверная информации о битве 1242 г . содержится в Новгородской Первой летописи Старшего извода. Ее запись современна событию. Летописец сообщил общие данные о войне Новгорода с Ливонским Орденом в 1242 г.

На рассвете 5 апреля 1242 немецкий «клин» устремился на русских и началась битва на льду. Смяв передовой отряд, крестоносцы «прошибошася свиньёю сквозе полк» (через большой полк), считали битву выигранной. Но Александр, ударив по неприятелю сбоку, смешал их ряды и разгромил. Русские войска одержали решительную победу: было убито 400 рыцарей и взято в плен 50, гораздо больше пало на поле сражения кнехтов, а также воинов из чуди и эстов. Разбитые рыцари бежали на запад; русские воины преследовали их по льду озера.

Победа на Чудском оз. имела огромное историческое значение, которое до наших дней пытаются приуменьшить буржуазные немецкие историки. Она остановила продвижение крестоносцев на восток., имевшее своей целью покорение и колонизацию русских земель. Орденские рыцари в 1243 «прислаша (послов) с поклоном» в Новгород, отказавшись от своих завоеваний в русских землях; в этом же году был заключён мирный договор между Новгородом и Ливонским орденом. Под влиянием ледового побоища усилилась борьба против крестоносцев народов Литвы и Поморья. Ледовое побоище занимает также выдающееся место в истории русского военного искусства.

В случае, если бы экспансия крестоносцев удалась, то для Руси это имело бы глобальные последствия. Русь потеряла бы государственность, князья не просто признали бы себя вассалами рыцарей, потеряли бы власть. Русь бы стала частью Ливонского ордена. Конечно, религия тоже была бы потеряна. А вместе с ней все культурное наследие, накопленное с момента крещения Руси.

Вопросы для закрепления материала:

Работа в рабочей тетради стр. 17

Заполните таблицу «Завоевания Чингисхана».

| Дата | Завоёванные территории | Последствия |

| 1215 г | Захват Китая |

|

| 1218 г | Захват Кореи |

|

| 1219 г. | Захват Средней Азии |

|

| 1221- 1222 г.г. | Вторжение в Иран и Закавказье |

|

Соотнесите термины и их определения.

| Термин | Определение | Ответ |

| А) Баскак | 1. Ханская грамота, дававшая право русским князьям властвовать в своих землях. | А) -2 |

| Б) Ярлык | 2. Представитель ордынского хана на Руси. | Б) -1 |

| В) Тумен | 3.Название предводителей древних монгольских аристократических родов . | В) -4 |

| Г) Нойон | 4. Высшая организационно-тактическая единица монголо-татарского войска численностью 10 тыс. воинов. | Г) -3 |

Расставьте события в хронологическом порядке.

А) Битва на Чудском озере ( 1242 г.)

Б) Взятие татарами г. Владимира(1238 г.)

В) Завоевание Чингисханом Средней Азии( 1221г)

Г) Провозглашение Тёмучина Чингисханом(1206 г)

Д) Битва на реке Калка(

А

Б

Д

В

Г

Домашнее задание:

Рабочая тетрадь стр. 17, задание № 4,5,6

. Перечислите причины успешных завоевательных походов монголо-татарской армии. Назовите не менее пяти таких причин.

1.Численное превосходство монголо- татарской армии

2.Хорошая разведка

3.Суровыми мерами поддерживалась железная дисциплина

4.Использовали в управлении опыт и знания китайских ученых

5.Была хорошо организована военная машина, которая была готова к долговременным войнам

6. Не было постоянного пристанища, его не надо было охранять

Сравните действия Даниила Галицкого и Александра Невского. Чья политика, на ваш взгляд, в тех исторических условиях была предпочтительней?

Политика Александра Невского предпочтительнее, так как он стремился на раздражать завоевателей и беспощадно подавлял восстания, нередко вспыхивавшие в русских городах против монгольских сборщиков дани. Основным врагом русских, православных земель он считал тевтонских рыцарей. Князь Даниил Галицкий ввел переговоры с Папой Римским и Тевтонским орденом об организации крестового похода против монголов. И нигде не получил поддержки.

Прочитайте текст.

«А горожане против татар стреляли и камни бросали, варили воду в котлах и лили на татар, а другие стреляли, пустив в дело тюфяки…Взят же был град и огнём попален, а люди иссечены…а иные сгорели; и такое не только в Москве произошло…»

О каком событии идёт речь?

Нашествие Тохтамыша на Москву в 1382 году