Полуостров камчатка

Выполнила : Крылова Дарья.

Ученица 8 «Г» класса.

Географическое положение. Камчатка — полуостров на Дальнем Востоке России. Омывается на западе Охотским морем, на востоке — Тихим океаном и Беринговым морем. Протяженность с северо-северо востока на юго–юго запад 1200 км. Ширина до 450 км. Площадь 472,3 тыс. км2 . Узким (до 100 км) перешейком — Парапольским долом — соединяется с материком. Восточный берег полуострова сильно изрезан, образует крупные заливы (Кроноцкий, Камчатский, Озерной, Карагинский, Корфа) и бухты (Авачинская, Карага, Оссора и др.). Далеко выступают в море скалистые полуострова (Шипунский, Кроноцкий, Камчатский, Озерной).

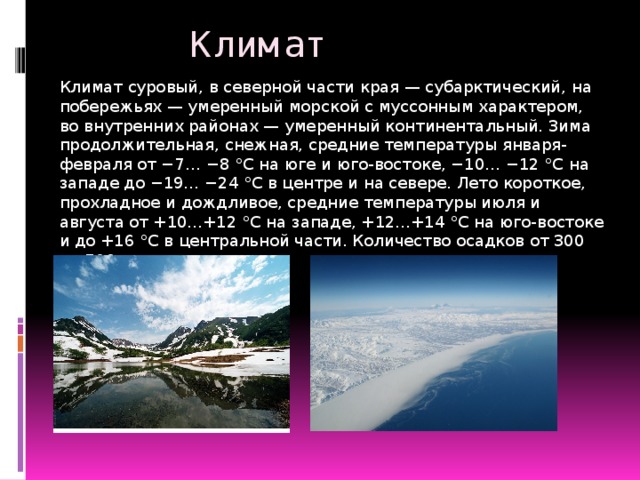

Климат

Климат суровый, в северной части края — субарктический, на побережьях — умеренный морской с муссонным характером, во внутренних районах — умеренный континентальный. Зима продолжительная, снежная, средние температуры января-февраля от −7… −8 °C на юге и юго-востоке, −10… −12 °C на западе до −19… −24 °C в центре и на севере. Лето короткое, прохладное и дождливое, средние температуры июля и августа от +10…+12 °C на западе, +12…+14 °C на юго-востоке и до +16 °C в центральной части. Количество осадков от 300 до 700 мм в год.

Природа

Природа разнообразна: срединные горные хребты с ледниками, прибрежные сопки, хвойные и лиственные леса, обширные пространства лесотундры и тундры, на севере вечная мерзлота. Тысячи рек и озёр, богатых рыбой (кета, горбуша, голец, хариус, форель); десятки разных видов животных (медведь, лось, снежный баран, заяц, песец, соболь и др.), сотни видов лесных и водоплавающих птиц. Много ягод и грибов. В тундре пасутся северные олени.

Природные ресурсы

1.Водные биологические ресурсы — рыба, морепродукты — ресурсы мирового значения

2.Минеральные различных видов и пресные воды

3.Регион обладает богатыми запасами древесины

Руды и россыпи цветных металлов

1.Шанучское медно-никелевое поле до 2,5 млн. т руды (около 5 % никеля) (Быстринский район) — готовится к эксплуатации горнообогатительное предприятие «Шанучское»

2.Олюторское месторождение ртутных руд и долинных россыпей платины в Олюторском районе

3.Халактырское месторождение титано-магнетитовых песков (запасы концентрата — около 6 млн. т (диоксида — до 0,8 млн. т)

Несмотря на незначительные суммарные запасы региона в 450—800 тонн золота, высока концентрация руд от 10 до 25 граммов металла на тонну руды:

1.«Аметистовое» с запасами 102 т

2.«Родниковое» с запасами 40 т

3.«Агинское месторождение» золота с запасами 30 т, действует Агинский горнообогатительный комбинат

4.«Озерновское» и несколько расследуемых золоторудных полей.

Горючие ископаемые и возобновимые энергоресурсы

Горючие ископаемые:

Месторождения Охотской и Притихоокеанской нефтегазоносных провинций:

Западное побережье (Кшукское, Северо-Колпаковское, Средне-Кунжикское и Нижне-Квакчикское месторождения (7,2 млрд. м³)), общие установленные запасы газа — 19,31 млрд. м³ — местного значения, в 2010 проложен газопровод к Петропавловску-Камчатскому

Ведётся разведка шельфовых месторождений, прогнозные ресурсы, оцениваются в размере 1,8 млрд. т нефти и 2,3 трлн. м³ газа.

Крутогоровское месторождение бурого угля местного значения (рентабельные запасы — около 100 млн. т) в Усть-Большерецком районе — предпроектная подготовка к освоению, и несколько месторождений каменных углей в Корякском округе — Хайрюзовское (С2 — 1,377 млн. т) и Лесновское (Р1 — 2,04 млн. т, Р2 — 5,9 млн. т на глуб. 100 м).

Возобновимые энергоресурсы:

Регион обладает значительным гидроэнергопотенциалом:

Пенжинская губа Охотского моря обладает колоссальным потенциалом, оценённым в советское время в рамках проекта Пенжинской ПЭС мощностью в 87 ГВт

Значителен потенциал рек полуострова, реализованный лишь несколькими объектами, в частности — Толмачевскими ГЭС суммарной мощностью 45,2 МВт. Суммарный же потенциал рек оценивается в размере до 20 ГВт рабочей мощности.

Также велик потенциал парогидротерм Камчатки, в том числе и низкотемпературных, способных стабильно обеспечивать теплоэнергией, а суммарно оцениваемый электропотенциал достигает 1 ГВт. Среди основных месторождений:

Мутновское (вырабатывается до 413,6 млн кВт·ч электроэнергии в год на Мутновской и Верхне-Мутновской ГеоЭС)

Паужетское (вырабатывается до 60 млн. кВт·ч электроэнергии в год на Паужетской ГеоЭС)

Высок ветропотенциал побережья, особенно в Усть-Камчатском, Соболевском районах и на м. Лопатка. Действуют две ветроэлектростанции: в селе Никольское на Командорских островах и посёлке Октябрьский.[10]

В 2010 году на Камчатке электроэнергия вырабатывалось на 40% выше необходимого, в одних местах наблюдался её излишек, в других — недостаток.[11]

Заповедники и памятники природы

Более 14,5% территории Камчатского края относится к особо охраняемой. Существует шесть особо охраняемых природных территорий федерального значения (три государственных заповедника, один заказник федерального значения «Южно-Камчатский», две санаторно-курортные местности - «Курорт Паратунка», «Малкинские минеральные воды»); четыре природных парка регионального значения («Налычево», «Быстринский», «Южно-Камчатский», «Ключевской»); 22 заказника регионального значения; 116 памятников природы; четыре особо охраняемые природные территории (ландшафтный природный парк «Голубые озера», Юго-западный тундровый и Соболевский заказники).[8]

Шесть зон, называемых «Вулканы Камчатки», включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО: Кроноцкий биосферный заповедник, кальдера вулкана Узон, Быстринский природный парк, Природный парк Налычево, Южно-Камчатский природный парк, Ключевской природный парк.[9]

[править]

Заповедники:

1.Корякский заповедник, включающий мыс Говена, бухту Лаврова и Парапольский дол (327 тыс. га)

2.Кроноцкий заповедник

3.Командорский заповедник на Командорских островах

История формирования рельефа

Камчатка представляет собой складчатое сооружение, сформированное в альпийскую эпоху складчатости. Распространены геосинклинальные комплексы пород палеозойского, мезозойского и кайнозойского возрастов. Палеозойские породы выходят в ядрах антиклинориев Срединного и Восточного хребтов и представлены метаморфическими сланцами и филлитами. Наиболее широко представлены вулканогенные и песчаносланцевые отложения мелового и палеогенового времени, а также четвертичные базальты, андезиты, реже риолиты и их осадочные (морские и континентальные) аналоги. Из интрузивных пород развиты мелкие гипабиссальные тела гранитоидов, на востоке — гипербазиты. Основная особенность тектонического строения — наличие генетически различных структур двух простираний: северо-восточных, связанных с развитием Курило-Камчатской вулканической дуги, и северо-западных, соответствующих простиранию основных структур Приохотья. Для первой системы характерно развитие надвигов, для второй — крутопадающих нарушений.

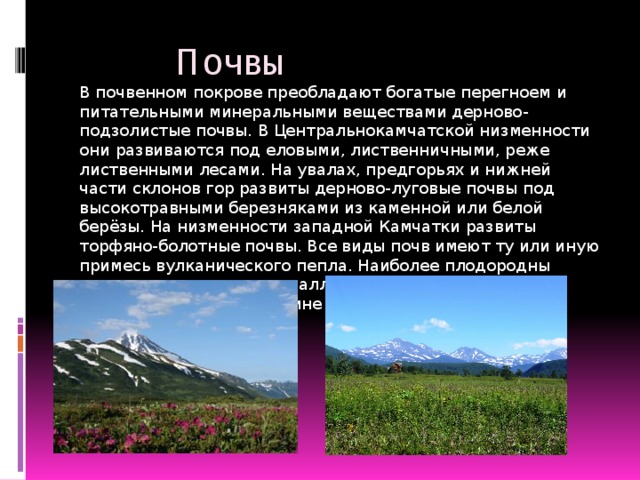

Почвы

В почвенном покрове преобладают богатые перегноем и питательными минеральными веществами дерново-подзолистые почвы. В Центральнокамчатской низменности они развиваются под еловыми, лиственничными, реже лиственными лесами. На увалах, предгорьях и нижней части склонов гор развиты дерново-луговые почвы под высокотравными березняками из каменной или белой берёзы. На низменности западной Камчатки развиты торфяно-болотные почвы. Все виды почв имеют ту или иную примесь вулканического пепла. Наиболее плодородны темноцветные луговые и аллювиальные почвы, распространённые в долине реки Камчатки.

Климат

Камчатский край обладает достаточно разнообразным климатом. Внутренние районы края обладают континентальным климатом, северные – субарктическим, а на побережье преобладает морской муссонный тип климата. Камчатский край характеризуется продолжительной зимой, во время которой температуры могут колебаться от 7-8 градусов со знаком минус, до 19-24 градусов с аналогичным знаком. Летний период не продолжительный, средние температуры лета – 10-16 градусов.

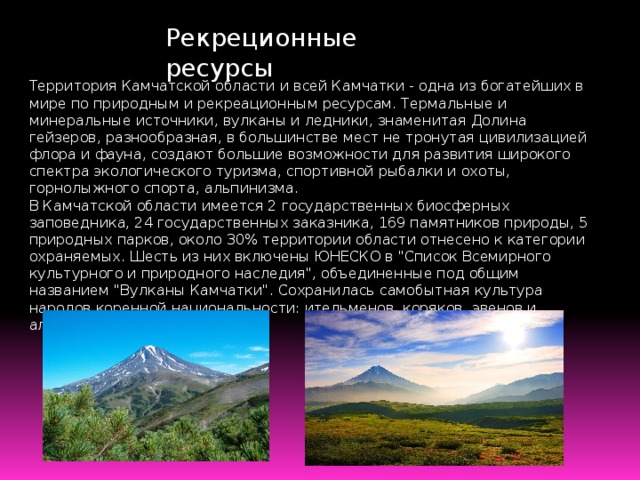

Рекреционные ресурсы

Территория Камчатской области и всей Камчатки - одна из богатейших в мире по природным и рекреационным ресурсам. Термальные и минеральные источники, вулканы и ледники, знаменитая Долина гейзеров, разнообразная, в большинстве мест не тронутая цивилизацией флора и фауна, создают большие возможности для развития широкого спектра экологического туризма, спортивной рыбалки и охоты, горнолыжного спорта, альпинизма.

В Камчатской области имеется 2 государственных биосферных заповедника, 24 государственных заказника, 169 памятников природы, 5 природных парков, около 30% территории области отнесено к категории охраняемых. Шесть из них включены ЮНЕСКО в "Список Всемирного культурного и природного наследия", объединенные под общим названием "Вулканы Камчатки". Сохранилась самобытная культура народов коренной национальности: ительменов, коряков, эвенов и алеутов.

История Камчатки

Камчатка была открыта русскими казаками более 300 лет назад. Первые сведения о полуострове относятся к середине 17 века, когда на берег высадилась экспедиция Семена Дежнева. Моряки экспедиции стали первыми европейцами, зимовавшими на полуострове. Спустя почти пятьдесят лет - в 1697приказчик Владимир Атласов во главе отряда в 120 человек отправился в поход – «для прииску новых землиц» и заложил Верхнекамчатск. Атласов выполнил историческую миссию — присоединил Камчатку к Русскому государству.

В начале 18 века Россия стала морской державой, но Тихий и Северный Ледовитый океаны были еще мало изучены. С целью уточнить северо-восточные границы государства, разыскать неведомые земли, завязать торговлю со странами Востока Петр I в декабре 1724 года издает указ об организации Первой Камчатской экспедиции, которая занялась бы исследованием вод Тихого океана и подтвердила наличие пролива между Азией и

Америкой. Начальником экспедиции был назначен Витус Беринг.

Первая Камчатская экспедиция отправилась к берегам Тихого океана в начале 1725 года. Преодолев огромные трудности и лишения на пути от берегов Невы до Камчатки, ее участники в 1728 году добрались до Нижне-Камчатского острога. Но только Вторая камчатская экспедиция, возглавляемая Витусом Берингом и Алексеем Чириковым на пакетботах «Св. Петр» и «Св. Павел» 6 октября (17 октября) 1740 года зашла в Авачинскую губу. В честь судов экспедиции этот залив был назван Петропавловской гаванью.

Находившийся в составе экспедиции будущий академик Степан Крашенинников в течение четырех лет исследовал полуостров. Из Большерецка, где он обосновался, ученый совершил ряд экспедиций по краю, длившихся по 5–7 месяцев. Он несколько раз пересекал полуостров в различных направлениях, знакомясь с историей и географией этого края. На основе путевых заметок он создал капитальный научный труд «Описание земли Камчатки», значение которого со временем отнюдь не утратилось. Книга эта была читана Пушкиным и, судя по всему, произвела на него немалое впечатление. Александр Сергеевич составил довольно обширные «Заметки при чтении «Описание земли Камчатки» С.П.Крашенинникова» - последний и незаконченный литературный труд поэта.

В 19 веке здесь побывали многие мореплаватели, путешественники и исследователи, продолжившие труды Крашенинникова. В их числе — мореплаватели Крузенштерн, Головнин, Литке, Коцебу, геологи и географы Эрман,

Дитмар, Богданович, историки Сгибнев, Маргаритов, Комаров и многие другие.

Начало административно-территориального преобразования Камчатского края относится к первой половине XVIII в. В 1708-1710 гг. в России Петром I была проведена губернская реформа. Указом от 18.12.1708 года было создано 8 губерний, каждая из которых вобрала в себя уже сложившиеся к этому времени уезды. Весь Северо-Восток Азии, включая Камчатку, находился в составе Якутского уезда, который, в свою очередь, входил в Сибирскую губернию. Несколько раз Камчатка меняла свой административный статус, пока в 2007 году не был создан Камчатский край, объединивший Корякский автономный округ и Камчатскую область.

Спасибо за внимание