СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Пособие "Методические рекомендации по практике ПП 01.02 Пробные уроки и занятия"

Данное пособие адресовано студентам педагогических колледжей, проходящим педагогическую практику в школе. Будет интересно учителям начальных классов, так как содержит методические рекомендации по организации и проведению уроков в начальных классах.

Просмотр содержимого документа

«Пособие "Методические рекомендации по практике ПП 01.02 Пробные уроки и занятия"»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

«ЧЕРНСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Методические рекомендации

по практике

ПП.01.02 Пробные уроки и занятия

2019г

В данной работе содержатся практические рекомендации по подготовке к проведению пробных уроков. Рассмотрены способы постановки цели и задач урока, типы уроков и их структура, методы и приёмы работы на уроке, виды и методы контроля, варианты оформления технологической карты урока, критерии оценки по стандартам WorldSkills.

Составители:

Генералова А. М. - методист, заведующая учебной частью

Грашина Ю.Е. – зав. практикой, преподаватель

Носова И.А. – методист, преподаватель колледжа

Практика «Пробные уроки и занятия» проводится с целью выработки у студентов профессиональных умений и навыков организации и проведения учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях разных видов. Данный вид практики является одним из составляющих основного этапа формирования системы общепедагогических умений студентов. На этом этапе осуществляется практическое овладение деятельностью учителя, классного руководителя (воспитателя), которая состоит из организации познавательной, трудовой, эстетической деятельности детей, а также содействие саморазвитию личности, реализации ее творческого потенциала, создание необходимых и достаточных условий для активизации усилий детей по решению собственных проблем.

Цель практики: формирование у студентов профессиональных умений планирования, организации и анализа уроков и занятий, а также других форм учебной и внеучебной деятельности детей.

Задачи:

Овладение студентами методами, приемами и средствами проведения уроков, внеклассных занятий.

Овладение навыками управления познавательной деятельностью школьников в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями.

Обучение студентов применению на практике знаний, полученных при изучении теоретических дисциплин.

Овладение навыками самоанализа.

Формирование ответственного и творческого отношения к педагогическому труду.

Формы деятельности:

беседы с учителями-предметниками, классным руководителем, социальным педагогом;

знакомство с организацией учебно-воспитательного процесса в классе, с работой учителей и воспитателей (изучение методического фонда класса, школы, ТСО и наглядных пособий, календарно-тематических планов, поурочных планов и конспектов уроков учителей;

планирование учебно-воспитательной работы с классом, группой;

разработка конспектов уроков и сценариев воспитательных дел;

моделирование и проведение пробного урока и внеклассного занятия;

посещение и анализ уроков, внеклассных занятий, классных часов;

работа с методической литературой;

работа с дополнительной литературой;

Характер деятельности: репродуктивно-творческий.

Результат деятельности: проведение 27 пробных уроков и занятий.

ЦИКЛОГРАММА ПРОБНЫХ УРОКОВ И ЗАНЯТИЙ

Количество пробных уроков и внеклассных занятий на каждого студента за весь период обучения по

специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных классах»

| № | Наименование предмета | Всего |

| 1 | Русский язык, чтение | 9 |

| 2 | Математика | 6 |

| 3 | Окружающий мир | 4 |

| 4 | Технология | 2 |

| 5 | Изо | 2 |

| 6 | Музыка | 2 |

| 7 | Физкультура | 2 |

|

| ИТОГО | 27ур |

Требования к уровню подготовки студента, формируемые в ходе данного вида практики

В процессе практики студенты будут иметь представления:

- о многообразии функций учителя;

- о реальных затруднениях, которые возникают у учителя в процессе педагогической деятельности, межличностного общения и взаимодействия с учениками;

- о системе планирования деятельности учителя и классного руководителя;

знать:

- закономерности и принципы обучения и воспитания;

- методы, приемы, средства обучения и воспитания;

- методы, приемы, средства, способы решения педагогических задач;

- методику организации коллективной творческой деятельности (КТД);

уметь:

- планировать образовательно-воспитательную работу ( уроков, внеклассных мероприятий, системы контроля знаний и умений школьников) на основе изучения и анализа образовательных программ, учебных пособий, дидактических материалов, учебно-методической литературы;

- отбирать содержание уроков и внеклассных мероприятий;

- проектировать, планировать педагогический процесс в соответствии с образовательными программами начальной школы;

- осуществлять целостный педагогический процесс по всем учебным предметам начальной школы;

- организовывать методически обоснованный учебный процесс в соответствии с программами начальной школы;

- обеспечивать достижение поставленных целей обучения и воспитания младших школьников;

- пользоваться техническими средствами обучения и компьютерной техникой;

- владеть умениями самообразования и самовоспитания;

- обеспечивать создание гуманистической педагогической среды;

- квалифицированно владеть умениями и приемами, которыми педагог обучает школьников;

- выбирать технологии обучения и воспитания с учетом анализа достигнутых результатов

- работать с методической литературой;

- выбирать наиболее эффективные формы, методы и приемы проведения урока и занятия с учетом особенностей физического и психического развития учащихся;

- определять характер учебной деятельности учащихся, необходимой для решения поставленных задач в ходе урока;

- разрабатывать и изготавливать наглядные пособия, дидактический материал к урокам и внеклассным занятиям;

- строить взаимоотношения с учащимися на основе диалога, сотрудничества;

- проводить диагностику развития личности и коллектива учащихся, сформированности у школьников знаний, умений, навыков по предмету или общеучебных умений и навыков;

- соблюдать при работе с классом (группой) санитарно-гигиенические нормы и требования;

- осуществлять самоанализ и самооценку результатов деятельности, а также анализировать уроки, занятия, классные часы других практикантов.

Поведение практиканта на уроке (рекомендации)

Быть собранным, четко и ясно ставить задачи перед учениками, последовательно вести их к намеченной цели.

Быть доброжелательным, не оскорблять учеников, не возмущаться их незнанием. Помнить, что если большинство класса чего-нибудь не знает или не поняло, ошибку надо искать в способах своего изложения».

Не перебивать ученика, дать ему договорить. Нечеткий ответ может быть следствием неясного вопроса.

Задание и инструктаж к нему должны даваться ясно, кратко с обязательным выяснением, как поняли ученики требование учителя.

Пристально следите за откликом учеников на рассказ, задание, требование учителя. Потеря внимания у детей - сигнал о необходимости изменить тему урока, повторить изложенное или включить в ход урока дополнительный материал.

Помните, что показанием внимания может быть активная поза слушателя, сосредоточенный на учителе взгляд, устойчивая сосредоточенность на задании.

Экономьте время, вовремя начинайте урок и заканчивайте со звонком, не допускайте длинных воспитательных сентенций, "проработок" отдельных учеников.

Предъявленное требование к ученикам должно быть обязательно реализовано. Ни одно требование на уроке не следует только декларировать.

Темп урока должен быть интенсивным, но посильным для усвоения учебного материала большинством учеников.

Стимулируйте вопросы учащихся, поддерживайте их инициативу, одобряйте их осведомленность.

По окончании урока не забудьте обдумать, проанализировать, оценить свои действия, успехи и неудачи учеников (рефлексивный анализ урока).

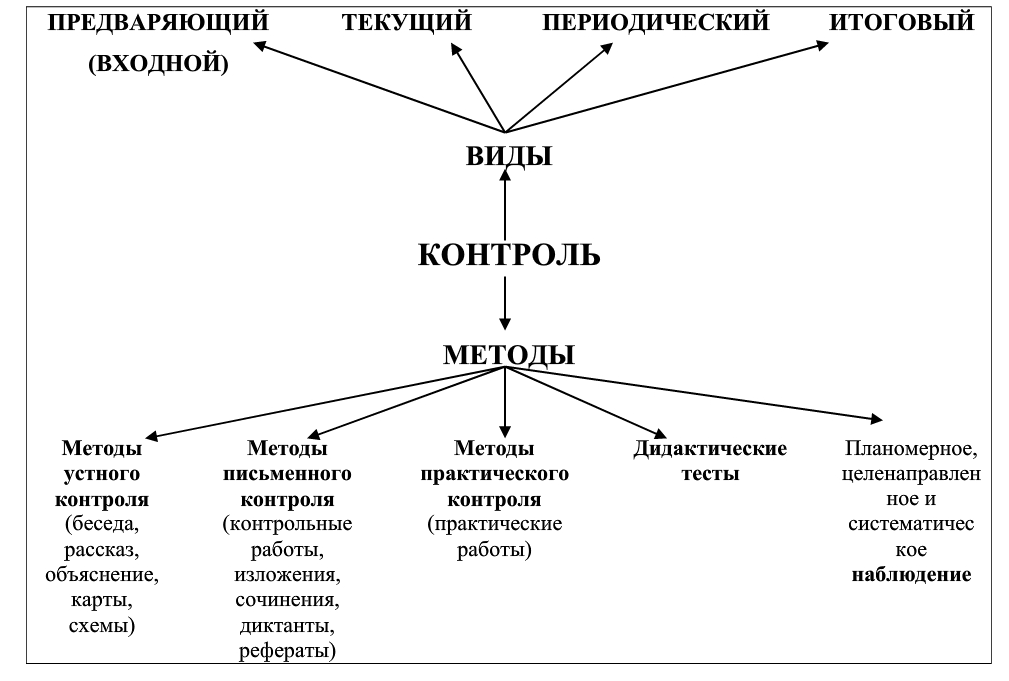

Критерии оценки.

Уроки и занятия практикантов оцениваются по бальной системе. При оценке каждого занятия учитывается весь комплекс знаний, умений, навыков, эрудиция практиканта, уровень его педагогической, речевой, общей культуры. Определяющим критерием является свободное владение методикой и разнообразными формами учебно- воспитательной работы.

Оценка «5» ставится при условии, если:

-урок имеет определенную, последовательно реализованную дидактическую цель, характеризуется логическим, психологическим и организационным единством;

-на уроке сочетаются коллективная и индивидуальная работа учащихся, осуществляется дифференцированный подход;

-на уроке применяется поисковая или частично-поисковая ситуация, которая моделируется с учетом возраста и уровня развития учащихся, применяются разнообразные методы и приемы обучения;

-практикант соблюдает педагогическую этику, обладает грамотной речью, умеет пользоваться ТСО.

Оценка «4» ставится при условии, если:

-урок отвечает основным требованиям, предъявляемым к отличному уроку, но имеет некоторые недостатки, например:

1)студент не проявил необходимого умения в управлении классом;

2)недостаточно стимулировалась и использовалась активность учащихся;

3)в процессе ведения урока допущена несоразмерность.

Оценка «3» ставится при условии, если:

-студент затрудняется самостоятельно провести урок, но основная дидактическая цель и план урока реализуются без существенных изменений;

-на уроке применяются технические средства обучения, но студент не владеет ими достаточно свободно, нарушает требования к применению технических и наглядных средств обучения, не умеет работать с доской;

-на уроке недостаточно сочетается коллективная и индивидуальная работа, студент, работая с одним учеником, оставляет без внимания класс;

-практикант испытывает затруднения при демонстрации опытов, не проявляет методической инициативы в процессе ведения урока и не может выйти за рамки конспекта урока;

-имеют место речевые ошибки, не всегда поправляет учащихся, допускающих ошибки.

Оценка «2» ставится при условии, если:

-практикант допускает ошибки в изложении учебного материала, не достигается намеченная дидактическая цель;

-на уроке не решаются воспитательные задачи;

-студент не умеет управлять классом, поддерживать рабочую атмосферу, дисциплину и порядок;

-практикант допустил фактические и методические ошибки,

отрицательно повлиявшие на ход занятия.

При повторном проведении урока отметка снижается на один балл.

Этапы работы по организации пробных уроков и внеклассных занятий

1 ЭТАП / консультация у учителя/

Студент должен узнать:

1.Количество уроков, отведенных на тему.

2.Место урока в системе уроков по теме: вводный, очередной, обобщающий по теме.

3.Тип урока

4.Что было задано на дом, цель домашнего задания

5.На какие знания (внутрипредметные, межпредметные) можно опереться при изучении нового материала

6.По каким учебным книгам работает учитель, у всех ли детей они есть, используются ли дополнительные тетради, как необходимо организовать работу с ними

7.Особенности класса: уровень обученности, восприятия, активности и организованности детей на уроке

8.Конкретные цели урока

9.Наличие у учителя ТСО, иллюстративного материала

10.Даются ли детям творческие задания, их виды и уровень готовности детей к их выполнению, что рекомендовать детям для домашней работы

Учитель должен:

1.Провести консультацию в соответствии с выше указанными требованиями, предъявляемыми учебным заведением.

2.Обратить внимание студента на УМК, по которому идет обучение в данном классе.

3.Познакомить студентов с тематическим планированием, местом урока и количеством часов на данную тему.

4.Оказать помощь в формулировании целей ( образовательная, развивающая, воспитывающая).

5.Предложить студенту наиболее эффективные приемы, методы, формы обучения с учетом особенностей своего класса.

6.Дать методические указания студенту по отбору материала на определенные этапы урока.

2 ЭТАП / подготовка к первой консультации у методиста/

Студент должен:

1.Соотнести тему пробного урока со стандартом, программой, учебником и дополнительной литературой.

2.Сформулировать цели урока / обучающая, развивающая, воспитывающая/

3.Определить методы, средства и организационные формы обучения.

4.Продумать характер фронтальной, групповой и индивидуальной работы учащихся.

5.Наметить методы контроля за деятельностью учащихся.

6.Подобрать материал к уроку с учетом сформулированных целей, определенных методов, средств обучения и контроля конкретного этапа урока.

7.Составить пробный вариант конспекта урока.

8.Подготовить вопросы, по которым необходима более глубокая консультация методиста.

3 ЭТАП / консультация у методиста/

Студент должен:

1.Предоставить методисту примерный конспект урока с необходимым УМК ( учебник, рабочая тетрадь, дидактический материал и т.д.) по реализуемой теме .

2.Продумать вопросы, возникшие в ходе планирования пробного урока.

3.Наметить план корректировки примерного конспекта пробного урока.

Методист должен:

1.Ознакомиться с предоставленным конспектом урока.

2.Соотнести представленный конспект пробного урока с требованиями государственного образовательного стандарта начальной школы.

3.Ответить на возникшие вопросы у студента в ходе подготовки пробного урока и предложить наиболее эффективный вариант в их решении.

4 ЭТАП / консультация у учителя базовой школы/

Студент должен:

1.Предоставить развернутый конспект пробного урока по предмету.

2.Подготовить дидактический и наглядный материал к пробному уроку.

3. Уточнить время проведения урока.

4.Получить допуск у учителя к проведению соответствующего урока.

Учитель должен:

1.Ознакомиться с предоставленным конспектом, дидактическим и наглядным материалом студента.

2.Оказать помощь в подготовке кабинета и учащихся к пробному уроку студента.

3.Согласовать время проведения урока.

4. Поставить допуск студенту к проведению пробного урока.

5 ЭТАП / консультация у методиста/

Студент должен:

1.Предоставить на проверку развернутый конспект пробного урока, подписанный учителем базовой школы.

2.Иметь в наличии дидактический и наглядный материал к пробному уроку, одобренный учителем базовой школы.

3.Получить допуск к проведению пробного урока у методиста.

Методист должен:

1. Проверить представленный конспект пробного урока студентом.

2. Оценить подготовленный дидактический и наглядный материал.

3.Дать ( по необходимости) методические указания к уроку.

4.Поставить допуск к проведению пробного урока.

6 ЭТАП / проведение и анализ пробного урока/

Студент должен:

1.Провести пробный урок в соответствии с требованиями, предъявляемыми к современному уроку.

2.Дать самоанализ проведенного пробного урока по предмету.

3.Присутствовать в день практики на всех уроках своей группы.

4.Вести записи (фотографии уроков студентов своей группы).

5.Принимать активное участие в анализе пробных уроков своей подгруппы.

Базисный образовательный план первой ступени общего образования

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей:

- развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения;

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь.

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;

- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого объема; овладение основами делового письма (написание записки, адреса, письма).

Предмет «Литературное чтение» в начальной школе с русским (родным) языком обучения ориентирован на реализацию следующих целей:

- формирование читателя-школьника с развитыми нравственными и эстетическими чувствами, способного к

творческой деятельности;

- формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа);

- знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы.

Изучение предмета «Математика» в начальной школе направлено на достижение следующих целей:

- развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения образования;

- освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой культуры;

- воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни.

Цель изучения предмета «Окружающий мир» в начальной школе – осмысление личного опыта общения ребенка сприродой и людьми, понимание своего места в природе и социуме, приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему. Значение предмета «Окружающий мир» состоит в том, что в ходе его изучения учащиеся овладевают основами практикоориентированных знаний и умений, в том числе – методами изучения природы, правилами ухода за растениями и животными, а также за собственным организмом. Этот предмет обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, т.е. основы адекватного поведения в окружающей среде, что составляет основы экологической и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей. Особое место необходимо уделить формированию младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях.

Изучение предметов эстетического цикла направлено на достижение следующих целей:

- развитие способности к эмоционально-ценностному восприятия произведения изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру;

- овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной и музыкальной деятельности;

- воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традиции, героическому прошлому, многонациональной культуре.

Особенностями учебного предмета «Технология» являются:

- практико-ориентированная направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников;

- формирование социально ценных практических умений, опыта преобразовательной деятельности и развитие

творчества - что создает предпосылки для более успешной социализации личности;

- возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики учащихся и для социальной адаптации в целом.

Изучение физической культуры направлено на достижение следующих целей:

- укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и всесторонней физической

подготовленности; развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта двигательной деятельности;

- овладение общеразвивающими и коррегирующими физическими упражнениями, умением их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга;

- воспитание познавательной активности, интересы и инициативы на занятиях физическими упражнениями, культуры общения в учебной и игровой деятельности.

Методические рекомендации по подготовке урока

Оформление технологической карты урока

Технологическая карта урока:

Вариант 1

Дата ___________

Предмет __________

УМК______________

Тип урока:___________________

Оборудование:_____________________________________________________

Цель урока: _______________________________________________________

Задачи урока:

Дидактические: _________________________________________________

Развивающие: ____________________________________________________

Воспитательные:_________________________________________________

| Этап урока: | Образовательная задача этапа урока | Методы и приемы работы | Деятельность учителя | Деятельность обучающихся | Форма организации учебной деятельности(Ф- фронтальная, И-индивидуальная, П-парная, Г-групповая) | Дидактические средства, интерактивное оборудование | Формы контроля, самооценкак, взаимооценка | Планируемые результаты | ||

| Предметные | Метапредметные(П-познавательные, Р-регулятивные, К-коммуникативные)указывать конкретно для этапа | Личностные | ||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Вариант2

Дата ___________

Предмет __________

УМК______________

Тип урока:___________________

Оборудование:_____________________________________________________

Цель урока: _______________________________________________________

Задачи урока:

Дидактические: _________________________________________________

Развивающие: ____________________________________________________

Воспитательные:_________________________________________________

Планируемые результаты:

Предметные:

Пр1…..

Пр2…. И т.д.

Метапредметные:

Познавательные (П1, П2,….)

Регулятивные (Р1,Р2,….)

Коммуникативные(К1, К2, …)

Личностные (Л1, Л2, Л3, …)

| Этап урока: | Образовательная задача этапа урока | Методы и приемы работы | Деятельность учителя | Деятельность обучающихся | Форма организации учебной деятельности(Ф- фронтальная, И-индивидуальная, П-парная, Г-групповая) | Дидактические средства, интерактивное оборудование | Формы контроля, самооценкак, взаимооценка | Планируемые результаты |

|

|

|

|

|

|

|

|

| Например, ПР1, П2, К3, Л4 |

Для выбора грамотных формулировок УУД необходимо обращаться к примерным рабочим программам по предметам.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ : У обучающегося будут сформированы: (см. Примерные рабочие программы)

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Регулятивные: Обучающийся научится: (см. Примерные рабочие программы)

Познавательные: Обучающийся научится: (см. Примерные рабочие программы)

Коммуникативные: Обучающийся научится: (см. Примерные рабочие программы)

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: Обучающийся научится: (см. Примерные рабочие программы)

Критерии оценки, предъявляемые World Skills

| № | Критерии оценки технологической карты урока | баллы |

| 01. | Формулировка цели соответствует теме урока | 0,5 |

| 02. | Задачи соответствуют фрагменту урока | 0,5 |

| 03. | Планируемые личностные результаты соответствуют поставленным задачам | 0,5 |

| 04. | Планируемые метапредметные результаты соответствуют поставленным задачам | 0,5 |

| 05. | Планируемые предметные результаты соответствуют поставленным задачам | 0,5 |

| 06. | Предусмотренные этапы фрагмента урока отражают последовательность /логику/ открытия новых знаний | 0,5 |

| 07. | Предусмотрено не менее 3 форм организации учебной деятельности обучающихся | 0,5 |

| 08. | Предусмотрено применение интерактивного оборудования | 0,5 |

| 09. | Указаны дидактические средства на каждом этапе | 0,5 |

| 10. | Запланированы формы контроля и оценки | 0,5 |

| 11. | Запланированы формы самоконтроля и самооценки | 0,5 |

| 12. | Проектируемая деятельность учителя обеспечивает достижение обучающимися планируемых результатов | 0,5 |

|

| Критерии оценки фрагмента урока | баллы |

| 01. | Соблюдение правил конкурса | 0,5 |

| 02. | Соблюдение СанПиНов и правил безопасности, соответствующих профессии | 0,5 |

| 03. | Учебное содержание соответствует теме | 0,5 |

| 04. | Уровень сложности материала, его объем, соответствие возрастным особенностям детей младшего школьного возраста | 0,5 |

| 05. | Владеет понятийным аппаратом, подбирает фактический и иллюстрационный материал с точки зрения научности | 1 |

| 06. | Фиксирует затруднения в учебном действии | 1 |

| 07. | Вовлекает учащихся в процесс постановки целей и задач учебной деятельности | 0,5 |

| 08. | Вовлекает учащихся в организацию урока | 0,5 |

| 09. | Результаты урока соотнесены с поставленными целями | 0,5 |

| 10. | Организует чередование форм работы | 0,5 |

| 11. | Большинство учащихся демонстрирует усвоение новых знаний, правильно отвечая на вопросы учителя | 0,5 |

| 12. | Большинство учащихся демонстрирует сформированность умений применять усвоенные знания при выполнении учебных заданий на новый учебный материал | 0,5 |

| 13. | Осуществляет оценивание деятельности обучающихся | 0,5 |

| 14. | Организована деятельность детей по самооценке и /или/ взаимооценке | 0,5 |

| 15. | Воспитательный потенциал урока | 0,5 |

| 16. | Эмоциональный комфорт, уважение личного достоинства учащихся | 0,5 |

| 17. | Наличие внутрипредметных и межпредметныех связей | 0,5 |

| 18. | Использует целесообразно и эффективно документ-камеру | 0,5 |

| 19. | Использует целесообразно и эффективно интерактивную доску | 0,5 |

| 20. | Использует целесообразно и эффективно систему интерактивного голосования | 0,5 |

| 21. | Использует целесообразно и эффективно интерактивный стол | 0,5 |

| № |

| баллы |

| J1 | Целеполагание на уроке |

|

| Цель не сформулировал | 0 | |

| Цель сформулировал учитель | 1 | |

| Цель сформулировал учитель совместно с учащимися | 2 | |

| Цель сформулировали учащиеся самостоятельно | 3 | |

| J2 | Мотивация на уроке |

|

| Отсутствует | 0 | |

| Как внешнее побуждение к участию в деятельности | 1 | |

| Как побуждение к участию в деятельности на основе интереса к процессу и результату | 2 | |

| Создана ситуация, вызывающая желание активно участвовать в занятии, ситуация, вызывающая интерес к процессу, результату, стремление к деятельности | 3 | |

| J3 | Демонстрация элементов современных образовательных технологий |

|

| Не использует | 0 | |

| Используется 1 технология | 1 | |

| Используются 2 технологии | 2 | |

| Используются более 2 технологий обоснованно, эффективно | 3 | |

| J4 | Деятельность обучающихся |

|

| Преобладает репродуктивная | 0 | |

| Преобладает вариативно-репродуктивная | 1 | |

| Носит частично-поисковый характер | 2 | |

| Преобладает продуктивная-исследовательская деятельность | 3 | |

| J5 | Включение нового знания в систему имеющихся знаний |

|

|

| Отсутствует | 0 |

|

| Внутрипредметные связи | 1 |

|

| Межпредметные связи | 2 |

|

| Внутрипредметные и межпредметные связи | 3 |

| J6 | Аккуратность |

|

| Отсутствует | 0 | |

| Демонстрирует при подготовке рабочего места учителя и учащихся до начала представления задания | 1 | |

| Демонстрирует на этапе подготовки и завершения представления задания | 2 | |

| Демонстрирует в течение всех этапов подготовки, проведения, завершения представления задания | 3 | |

| J7 | Грамотность речи |

|

|

| Наличие ошибок в устной (выступление) и письменной (на слайдах) речи | 0 |

|

| Отсутствие ошибок в устной (выступление) и письменной (на слайдах) речи | 1 |

|

| Отсутствие ошибок в устной (выступление) и письменной (на слайдах) речи. Речь четкая, эмоционально окрашенная | 2 |

|

| Отсутствие ошибок в устной (выступление) и письменной (на слайдах) речи. Речь четкая, эмоционально окрашенная и образная (использует средства художественной выразительности) | 3 |

ТИПЫ УРОКОВ и ИХ СТРУКТУРА (по системе развивающего обучения)

Тип урока: Урок открытия нового знания

Деятельностная цель: формирование у учащихся умений реализации новых способов действия.

Содержательная цель: расширение понятийной базы за счет включения в нее новых элементов.

Структура урока открытия нового знания

1.Мотивирование (самоопределение) к учебной деятельности (организационный этап 1-2 минуты)

Главная задача этого этапа — создать такие условия, чтобы ученик внутреннее собрался, подготовился и нацелился на «покорение новых вершин». Учитель должен затронуть все три пласта мотивации:

«хочу» — вызываем интерес к уроку, к деятельности;

«надо» — подводим ученика к осознанию важности и необходимости нового знания;

«могу» — определяем тематические рамки познания, демонстрируем, что непосильных и сверхсложных задач не предвидится.

Приемы для этапа мотивации:

Психологический тренинг.

Графический диктант.

"Да-нет".

Эпиграф к уроку.

Цитирование высказываний известных людей, пословиц или поговорок, загадок.

Начало урока с элементами театрализации.

Прием "Фантастическая добавка".

Прием "Оратор".

Отсроченная догадка.

Эмоциональный вход в урок (музыка, аутотренинг).

Интеллектуальная разминка.

Прием "Светофор".

2. Актуализация знаний и фиксирование индивидуального затруднения в пробном учебном действии (4-5 минут).

Основная задача данного этапа заключается в том, чтобы каждый ученик внутренне осознал потребность открытия новых знаний и умений. А пробное действие позволит каждому зафиксировать свои, индивидуальные затруднения.

Упражнения для этого этапа нужно подбирать такие, чтобы ученики могли:

- вспомнить, что они уже умеют и знают по данной теме;

- активизировали мыслительные процессы, которые понадобятся для усвоения нового знания: анализ, сравнение, аналогия, классификация, синтез, обобщение.

- при попытке самостоятельно выполнить предложенное задание, смогли вычленить затруднения и зафиксировать их.

Приемы для этапа актуализации:

Видеосюжет.

Прием "Лови ошибку".

Анализ выполнения домашнего задания.

Лото.

Проблемный вопрос или проблемная ситуация.

Ролевой сюжет.

Отсроченная догадка.

Смена ролей.

Театрализация.

Ряд ассоциаций.

Интеллектуальная разминка.

Мозговой штурм.

Прием "Почини цепочку".

Слепой текст.

"ИДЕАЛ".

Инсёрт.

3. Выявление места и причины затруднения, постановка цели деятельности (4-5 минут).

Главная задача этого этапа: дать возможность ученикам осознать, в чем именно состоит затруднение, каких знаний, умений и навыков им не хватает для решения пробного задания.

Работа на данном этапе строится следующим образом:

1.Ученики анализируют свои попытки выполнить пробное задание, проговаривают вслух: что и как они делали.

2.В ходе анализа каждый фиксирует для себя тот шаг, тот момент в решении, на котором они «споткнулись» — это место затруднения.

3.Завершается этот этап работы тем, что ученики вспоминают, как они решали подобные задачи ранее, и фиксируют, что сейчас этого знания им недостаточно. Важно выделить — какого именно знания или умения не хватает — это причина затруднений.

Приемы:

Таблица ЗХУ.

Мозговой штурм.

Подводящий диалог.

Прием "Яркое пятно".

Группировка.

Домысливание.

Кластер.

Составление алгоритма.

Прием "Птичий базар" – ученики вместе проговаривают новое правило (не хором, но все сразу и вслух).

4. Построение проекта выхода из затруднения (открытие нового знания) (7-8 минут).

Основная задача этого этапа: формулировка главных целей и темы урока, выбор способа разрешения проблемы, выбор метода и средств.

Работа строится так:

1.Ученики проговаривают проблему затруднений и высказывают предположения: какое именно новое знание или новое умение поможет им разрешить затруднение.

2.На основе этих предположений формулируется основная цель урока и ее тема (учитель может подкорректировать тему и цели урока).

3.Выбирается способ, который позволит получить новое знание:

Способ уточнения (если способ можно сконструировать из того, что ученики уже знают)

Способ дополнения — требует введения новых практик и умений.

4.Выбираются средства, с помощью которых будет изучаться новая тема: формулы, уже изученные правила, понятия, алгоритмы, модели и пр.

Приемы:

Деловые игры.

Дерево целей.

Пресс-конференция.

Эксперимент.

Проблемный ряд.

Подводящий диалог.

5. Реализация построенного проекта (4-5 минут).

Главная задача этого этапа: ученики сами создают проект выхода и пробуют применить его на практике. Здесь важно, чтобы выбранное новое действие было способно разрешить не только то затруднение, которое было уже зафиксировано, но решать все задачи подобного типа.

Приемы:

Вопросы к тексту.

Доклад.

Лови ошибку.

Пресс-конференция.

Проблемный диалог.

Фантастическая добавка.

Деловые игры.

Проблемный поиск.

Ромб ассоциаций.

6. Этап первичного закрепления с проговариванием во внешней речи (4-5 минут).

Основная задача этого этапа: учащиеся должны усвоить новый способ действия при решении типовых задач. На данном этапе ученикам предлагается несколько типовых задач по новой теме. Теперь ученики (в парах, в группах) решают задания по новому, выработанному проекту и обязательно проговаривают каждый этап, объясняют и аргументируют свои действия.

Приемы:

Комментирование чтение.

Вопросы к тексту.

Лови ошибку.

Отсроченная догадка.

Синквейн.

Пресс-конференция.

Презентация.

Прием "Снежный ком".

Рассказ-эстафета.

Прием "Удивляй".

Фиш-боун.

Аукцион.

Реклама.

Таблица "? + !".

Прием "Я беру тебя с собой".

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону (образцу) (4-5 минут).

На данном этапе задача учеников - самостоятельно выполнить типовые задания, проверить их по предложенному эталону сначала у себя, затем друг у друга.

Задача учителя — создать ситуацию успеха для каждого ученика.

Приемы:

Щадящий опрос.

Деловые игры.

Прием "Да-нет".

Прием "Реставратор".

Найди соответствие.

Творческие тесты.

Работа на компьютерах.

Мини-проекты или мини-исследования.

Диктанты (фактологический, цифровой, буквенный).

Блиц-контрольные.

8. Включение в систему знаний и повторение (7-8 минут).

Основная задача этого этапа: зафиксировать полученное знание, рассмотреть, как новое знание укладывается в систему ранее изученного, при возможности довести полученный навык до автоматизированности использования и подготовить учеников к дальнейшему погружению в тему.

Приемы:

Кластер.

"Найди ошибку".

Шесть шляп.

"Верю-не верю".

Тестирование.

Различные виды опросов.

Эссе, резюме.

Составление кроссворда.

Контрольная работа или диктант.

Восстанови текст.

Свои примеры.

9. Рефлексия учебной деятельности (итог урока) (2-3 минуты).

Задача этапа: осуществить самооценку учащимися результатов своей учебной деятельности, осознание метода построения и границ применения нового способа действия. На данном этапе ученики соотносят цели, которые они ставили на уроке и результаты своей деятельности.

Приемы:

Таблица "+ - ?".

Свободный микрофон.

Дерево настроения.

Лестница успеха.

Анкетирование.

Цветотехника.

Пантомима.

Цветные поля.

Толстые и тонкие вопросы.

Синквейн.

Прием "Шкатулка".

10. Промежуточный этап, на котором формулируется домашнее задание. В зависимости от подготовленности класса, учитель может предложить два варианта:

- уже готовое домашнее задание с обязательной градацией по степени сложности.

- ученики сами могут сформулировать домашнее задание, выбрать его тип (конструктивное, творческое, исследовательское), уточнить способы решения заданий.

Тип урока: Урок рефлексии

Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирование собственных затруднений в деятельности, выявление их причин, построение и реализация проекта выхода из затруднения и т.д.).

Содержательная цель: закрепление и при необходимости коррекция изученных способов действий – понятий, алгоритмов и т.д.

Отличительной особенностью урока рефлексии является фиксирование и преодоление затруднений в собственных учебных действиях.

Структура урока

1. Этап мотивации (самоопределения) к коррекционной деятельности.

Основная цель этапа: выработка на личностно значимом уровне внутренней готовности к реализации нормативных требований учебной деятельности.

Задачи этапа:

- создать условия для возникновения внутренней потребности включения в деятельность («хочу»);

- актуализировать требования к ученику со стороны коррекционной деятельности («надо»);

- исходя из решенных ранее задач, установить тематические рамки и создать ориентировочную основу коррекционных действий («могу»).

2. Этап актуализации и пробного учебного действия.

Основная цель этапа: подготовка мышления учащихся и осознание ими потребности к выявлению причин затруднений в собственной деятельности.

Задачи этапа:

- организовать повторение и знаковую фиксацию способов действий, запланированных для рефлексивного анализа учащимися, а также определений, алгоритмов, свойств и т.д.;

- активизировать соответствующие мыслительные операции и познавательные процессы (внимание, память и т.д.);

- организовать мотивирование («хочу» - «надо» - «могу») и выполнение учащимися самостоятельной работы № 1 на применение способов действий, запланированных для рефлексивного анализа;

- организовать самопроверку учащимися своих работ по готовому образцу с фиксацией полученных результатов (без исправления ошибок).

3. Этап локализации индивидуальных затруднений.

Основная цель этапа: осознание места и причины собственных затруднений в выполнении изученных способов действий.

Задачи этапа: уточнить у учащихся алгоритм исправления ошибок, который будет использоваться на данном уроке. Далее учащиеся, которые допустили ошибки:

- на основе алгоритма исправления ошибок анализируют свое решение и определяют место ошибок - место затруднения;

- выявляют и фиксируют способы действий (алгоритмы, формулы, правила и т.д.), в которых допущены ошибки, - причину затруднений.

В это время учащиеся, которые не выявили ошибок, также выполняют пошаговую проверку своих решений по алгоритму исправления ошибок для исключения ситуации, когда ответ случайно верный, а решение - нет. Если при проверке они находят ошибку, то дальше присоединяются к первой группе - выявляют место и причину затруднения, а если ошибок нет - получают дополнительное задание творческого уровня и далее работают самостоятельно до этапа самопроверки.

4. Этап целеполагания и построения проекта коррекции выявленных затруднений. Основная цель этапа: постановка целей коррекционной деятельности и на этой основе - выбор способа и средств их реализации.

Задачи этапа:

- сформулировать индивидуальную цель своих будущих коррекционных действий (сами учащиеся сформулировали, какие понятия и способы действий им нужно уточнить и научиться правильно применять);

- выбрать способ (как?) и средства (с помощью чего?) коррекции, то есть установить, какие конкретно изученные понятия, алгоритмы, модели, формулы, способы записи и т.д. им нужно еще раз осмыслить и понять и каким образом они будут это делать (используя эталоны, учебник, анализируя выполнение аналогичных заданий на предыдущих уроках и др.).

5. Этап реализации построенного проекта.

Основная цель этапа: осмысленная коррекция учащимися своих ошибок в самостоятельной работе и формирование умения правильно применять соответствующие способы действий.

Задачи этапа:

- самостоятельно (случай 1) исправить свои ошибки выбранным методом на основе применения выбранных средств, а в случае затруднения (случай 2) - с помощью предложенного эталона для самопроверки;

- в первом случае - соотнести свои результаты исправления ошибок с эталоном для самопроверки;

- далее в обоих случаях выбрать из предложенных или придумать самому задания на те способы действий (правила, алгоритмы и т.д.), в которых были допущены ошибки;

- решить эти задания (часть из них может войти в домашнюю работу).

Учащиеся, не допустившие ошибок в самостоятельной работе, продолжают решать задания творческого уровня или выступают в качестве консультантов.

6. Этап обобщения затруднений во внешней речи.

Основная цель этапа: закрепление способов действий, вызвавших затруднения.

Задачи этапа:

- организовать обсуждение типовых затруднений;

- проговорить формулировки способов действий, которые вызвали затруднения.

Особое внимание здесь следует уделить тем учащимся, у которых возникли затруднения, лучше, чтобы именно они проговорили вслух правильные способы действий.

7. Этап самостоятельной работы с самопроверкой по эталону.

Основная цель этапа: интериоризация способов действий, вызвавших затруднения, самопроверка их усвоения, индивидуальная рефлексия достижения цели и создание (по возможности) ситуации успеха.

Задачи этапа:

- выполнить самостоятельную работу, аналогичную первой, при этом решать только те задания, в которых были допущены ошибки;

- провести самопроверку своих работ по эталону для самопроверки и зафиксировать знаковые результаты;

-зафиксировать преодоление возникшего ранее затруднения.

В это время учащиеся, не допустившие ошибки в контрольной работе, выполняют самопроверку дополнительных заданий творческого уровня по предложенному образцу.

8. Этап включения в систему знаний и повторения.

Основная цель этапа: применение способов действий, вызвавших затруднения, повторение и закрепление ранее изученного и подготовка к изучению следующих разделов курса.

Задачи этапа:

- выполнить задания, в которых рассматриваемые способы действий связываются с ранее изученными и между собой;

- выполнить задания на подготовку к изучению следующих тем.

При отрицательном результате учащиеся повторяют предыдущий этап для другого варианта.

9. Этап рефлексии деятельности на уроке.

Основная цель этапа: осознание учащимися метода преодоления затруднений и самооценка ими результатов своей коррекционной (а в случае, если ошибок не было, самостоятельной)

деятельности.

Задачи этапа:

- уточнить алгоритм исправления ошибок;

- назвать способы действий, вызвавшие затруднения;

- зафиксировать степень соответствия поставленной цели и результатов деятельности;

- оценить собственную деятельность на уроке;

- наметить цели последующей деятельности;

- согласовать домашнее задание.

Тип урока: Урок общеметодологической направленности.

Деятельностная цель: формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания, формирование способности учащихся к новому способу действия, связанному с построением структуры изученных понятий и алгоритмов.

Содержательная цель: построение методов, связывающих изученные понятия в единую систему.

Структура урока общеметодологической направленности

1) этап мотивации

2) этап актуализации и фиксирования индивидуального затруднения в пробном учебном действии

3) этап закрепления с проговариванием во внешней речи

4) этап включения изученного в систему знаний

5) этап рефлексии учебной деятельности на уроке

Уроки общеметодологической направленности призваны, во-первых, формировать у учащихся представления о методах, связывающих изучаемые понятия в единую систему, а во-вторых, о методах организации самой учебной деятельности, направленной на самоизменение и саморазвитие. Так, на данных уроках организуется понимание и построение учащимися норм и методов учебной деятельности, самоконтроля и самооценки, рефлексивной самоорганизации. Эти уроки являются надпредметными и проводятся вне рамок какого-либо предмета на классных часах, внеклассных мероприятиях или других специально отведенных для этого уроках в соответствии со структурой технологии деятельностного метода.

Тип урока: Урок развивающего контроля.

Уроки развивающего контроля имеют следующую структуру:

1) этап мотивации (самоопределения) к контрольно-коррекционной деятельности;

2) этап актуализации и пробного учебного действия;

3) этап локализации индивидульных затруднений;

4) этап построения проекта коррекции выявленных затруднений;

5) этап реализации построенного проекта;

Уроки развивающего контроля проводятся в два этапа:

1) написание учащимися контрольной работы и ее критериальное оценивание;

2) рефлексивный анализ выполненной контрольной работы и коррекция допущенных в работе ошибок.

Эти этапы проводятся на двух уроках, которые разделены временем, необходимым учителю для проверки результатов работы учащихся на первом уроке (это время не должно превышать 1-2 дней).

1 урок (Проведение контрольной работы)

1. Этап мотивации (самоопределения) к контрольно-коррекционной деятельности

Основная цель этапа: выработка на личностно значимом уровне внутренней готовности к реализации нормативных требований учебной деятельности (в данном случае речь идет о норме контрольно-коррекционной деятельности).

Задачи этапа:

- определить основную цель урока и создать условия для возникновения внутренней потребности включения в контрольно-коррекционную деятельность («хочу»);

- актуализировать требования к ученику со стороны конрольно-коррекционной деятельности («надо»);

- исходя из решенных ранее задач, установить тематические рамки и создать ориентировочную основу контрольно-коррекционных действий («могу»);

- установить форму и процедуру контроля;

- предъявить критерий выставления оценки.

2. Этап актуализации и пробного учебного действия

Основная цель этапа: подготовка мышления учащихся и осознание ими потребности в контроле и самоконтроле результата и выявлении причин затруднений в деятельности.

Задачи этапа:

- организовать повторение контролируемых способов действий (норм);

- активизировать мыслительные операции (сравнение, обобщение) и познавательные процессы (внимание, память и т.д.), необходимые для выполнения контрольной работы;

- организовать мотивирование учащихся («хочу» - «надо» - могу») к выполнению контрольной работы на применение способов действий, запланированных для контроля и последующего рефлексивного анализа;

- организовать индивидуальное написание учащимися контрольной работы;

- организовать сопоставление учащимися своих работ по готовому образцу с фиксацией результатов (без исправления ошибок);

- предоставить возможность учащимся провести самооценку своих работ по заранее обоснованному критерию.

II урок (Анализ контрольной работы)

Данный урок соответствует уроку работы над ошибками контрольной работы в традиционной школе и проводится после проверки ее учителем.

3. Этап локализации индивидуальных затруднений

Основная цель этапа: выработка на личностно значимом уровне внутренней готовности к коррекционной работе, а также выявление места и причины собственных затруднений в выполнении контрольной работы.

Задачи этапа:

- организовать мотивирование учащихся к коррекционной деятельности («хочу» - «надо» - «могу») и формулировку ими основ ной цели урока;

- воспроизвести контролируемые способы действий (нормы);

- проанализировать правильность самопроверки учащимися своих работ и при необходимости - согласовать собственные оценки с оценкой учителя.

Далее учащиеся, которые допустили ошибки:

- уточняют алгоритм исправления ошибок (алгоритм строится на предыдущих уроках на основе рефлексивного метода);

- на основе алгоритма исправления ошибок анализируют свое решение и определяют место ошибок - место затруднений;

- выявляют и фиксируют способы действий (алгоритмы формулы, правила и т.д.), в которых допущены ошибки, - причину затруднений.

Учащиеся, не допустившие ошибок, на этом этапе сравнивают свое решение с эталоном и выполняют задания творческого уровня. Также они могут выступать в качестве консультантов Сравнение с эталоном необходимо для соотнесения своего решения с используемыми способами действий. Это способствуем формированию речи, логического мышления, умению критериально обосновывать свою точку зрения.

4. Этап построения проекта коррекции выявленных затруднений

Основная цель этапа: постановка целей коррекционной деятельности и на этой основе - выбор способа и средств их реализации.

Задачи этапа:

- сформулировать индивидуальную цель своих будущих коррекционных действий (то есть сформулировать, какие понятия и способы действий нужно уточнить и научиться правильно применять);

- выбрать способ (как?) и средства (с помощью чего?) коррекции.

5. Этап реализации построенного проекта (см. ранее)

6. Этап обобщения затруднений во внешней речи (см.ранее)

7. Этап самостоятельной работы с самопроверкой по эталону (см.ранее)

8. Этап решения заданий творческого уровня

Основная цель этапа: применение способов действий, вызвавших затруднения, повторение и закрепление ранее изученного, подготовка к изучению следующих разделов курса.

Задачи этапа:

- выполнить задания, в которых рассматриваемые способы действий связываются с ранее изученными и между собой;

- выполнить задания на подготовку к изучению следующие тем.

При отрицательном результате учащиеся повторяют предыдущий этап.

9. Этап рефлексии контрольно-коррекционной деятельности

Основная цель этапа: самооценка результатов контрольно-коррекционной деятельности, осознание метода преодоления затруднений в деятельности и механизма контрольно-коррекционной деятельности.

Задачи этапа:

- проговаривают механизм деятельности по контролю;

- анализируют, где и почему были допущены ошибки, способы их исправления;

- называют способы действий, вызвавшие затруднение;

-фиксируют степень соответствия поставленной цели контрольно-коррекционной деятельности и ее результатов;

- оценивают полученные результаты собственной деятельности;

- при необходимости определяются задания для самоподготовки (домашнее задание с элементами выбора, творчества);

- намечают цели последующей деятельности.

Постановка целей урока

В ФГОС выделяют две цели для уроков такого типа:

Содержательная цель: расширить понятийную базу за счет включения новых элементов. Это значит, что за урок ученик узнает какие-то новые термины, новые правила, откроет для себя новый пласт науки.

Деятельностная цель: научить детей применять новые способы действия. Это значит, что уяснив новые термины и правила, ученик должен уже на этом уроке попытаться реализовать эти знания, применить их на практике, испытать новое действие.

Цель урока должна быть выражена отглагольным существительным

(имя существительное, образованное непосредственно от глагола). Примеры: хождение (от ходить),формирование (от формировать). Именно так прописывают её в технологической карте(конспекте).

В настоящее время в результате развития технологического подхода к обучению происходит пересмотр способов постановки целей. Способ постановки целей, который предлагает педагогическая технология, отличается повышенной инструментальностью. Он состоит в том, что цель обучения (цель урока) формулируются через результаты обучения, выраженные в действиях учащихся (что он будет знать, уметь и т.д.). К цели предъявляются следующие требования:

- цель должна быть конкретна;

- четко ориентирует на усвоение фактов, понятий и т. д.;

- цели конкретизируется в задачах, все задачи объясняются учащимся

Цель обучения предполагает формирование у учащихся новых понятий и способов действий, системы научных знаний и т. п. Например, ее можно конкретизировать следующим образом:

- обеспечение усвоения учащимися закона, признаков, свойств, особенностей ...;

- обобщение и систематизация знаний о ...

- отработка навыков (указать каких);

- устранение пробелов в знаниях;

- усвоение учащимися понятий (каких?).

-выявление и закрепление знаний по теме …

-обучение навыкам чтения …

-изучение принципа действия и устройства …

-расширение знаний о …

- умение применять знания в условиях…

-изучение последовательности действий …

-знакомство с порядком выполнения действий …

-установление уровня знаний по теме... И т.п

Постановка задач урока

Задачи - это шаги по достижению поставленной цели. Задачи урока нужно формулировать так, чтобы было видно, посредством чего достигались поставленные цели урока.

1.Дидактические (познавательные, образовательные, практические, когнитивные – это всё названия одних и тех же предметных задач)задачи:

- обеспечить в ходе урока усвоение (повторение, закрепление) следующих основных понятий, законов и теорий, научных фактов (перечислить каких);

-выявить и осмыслить причины..., сущность..., значение...

-способствовать…

-создавать условия…

-организовать ситуацию, требующую от учащихся…

-содействовать…

- продолжить формирование (закрепить) следующие специальные умения по данному предмету (перечислить)

- восполнить следующие типичные пробелы в знаниях, общеучебных и специальных навыках и умениях учащихся данного класса (перечислить);

- обеспечить контроль знаний и умений по теме…

- подвести учащихся к пониманию сущности изучаемого материала.

2. Развивающие задачи:

Вариант 1

-способствовать развитию умений учащихся обобщать полученные знания, проводить анализ, синтез, сравнения, делать необходимые выводы …

-обеспечить условия для развития умений устанавливать причинно-следственные связи между …

-создать ситуации, способствующие развитию умений анализировать и различать …

-создать условия для развития умений и навыков работы с источниками учебной и научно-технической информации, выделять главное и характерное …

-содействовать развитию умений применять полученные знания в нестандартных (типовых) условиях

-обеспечить /создать условия для развития умений грамотно, четко и точно выражать свои мысли …

-способствовать развитию волевых качеств учащихся при …

-способствовать развитию умений творческого подхода к решению практических задач …

-способствовать развитию технологического (абстрактного, логического, творческого) мышления …

-обеспечить /создать условия для овладения учащимися алгоритмом решения проблемных и исследовательских задач

Вариант 2

создать условия для:

развития мышления (учить анализировать, выделять главное, сравнивать, строить

аналогии обобщать и систематизировать, доказывать и опровергать, объяснять и определять понятия, ставить и решать проблемы);

развития элементов творческой деятельности (интуиции, пространственного воображения, смекалки);

развития мировоззрения;

развития навыков устной и письменной речи;

развития памяти;

развития критического мышления, групповой самоорганизации, умения вести диалог;

развития эстетических представлений и художественного вкуса;

развития логического мышления (на основе усвоения учащимися причинно- следственных связей, сравнительного анализа),

развития у обучающихся исследовательской культуры (развитие умений использовать научные методы познаний (наблюдение, гипотеза, эксперимент);

развития у обучающихся умений формулировать проблемы, предлагать пути их решения;

развития у обучающихся коммуникативной культуры (умения общаться, монологическую и диалогическую речь);

развития у обучающихся рефлексивной деятельности

развития способности четко формулировать свои мысли;

3. Воспитательные задачи:

-создать условия, обеспечивающие воспитание интереса к будущей профессии …

-обеспечить условия по формированию сознательной дисциплины и норм поведения учащихся …

-способствовать воспитанию бережливости и экономии …

-обеспечить условия для воспитания положительного интереса к изучаемому предмету …

-организовать ситуации, акцентирующие формирование сознательной дисциплины при работе …

-создать на уроке условия, обеспечивающие воспитание аккуратности и внимательности при выполнении работ с применением …

-способствовать воспитанию бережного отношения к окружающей природе …

-обеспечить высокую творческую активность при выполнении …

-создать условия, обеспечивающие воспитание стремления соблюдать правила безопасного ведения работ …

-создать условия, обеспечивающие формирование у учеников навыков самоконтроля …

-способствовать овладению необходимыми навыками самостоятельной учебной деятельности …

Цель урока + задачи урока = достижение образовательных результатов:

Личностных –принятие новых ценностей, нравственных норм.

Метапредметных – освоение способов деятельности, навыков самоорганизации.

Предметных- приобретение знаний и умений по данному предмету.

| Основные категории учебных задач | Характеристика | Ключевые слова для постановки задач |

| Дидактическая | Формирование программных знаний и умений на уровне знания, понимания, применения. | Повторить, дать определение, познакомить, описать, объяснить, демонстрировать, использовать, проконтролировать, обеспечить, закрепить, перечислить, |

| Развивающая | Формирование общеучебных и специальных умений; совершенствование мыслительных операций; развитие эмоциональной сферы, монологической речи учащихся, вопросно-ответной формы, диалога, коммуникативной культуры; осуществление самоконтроля и самооценки. | Обеспечить развитие, способствовать формированию умений, |

| Воспитательная | Формирование эмоционально-личностного отношения к явлениям окружающего мира, формирование интересов и склонностей, переживание тех или иных чувств. воспитанию положительного отношения к знаниям, к процессу учения; формирование идей, взглядов, убеждений, качеств личности, оценки, самооценки и самостоятельности; приобретение опыта адекватного поведения в любом обществе. | Обеспечить, содействовать формированию, стимулировать, |

Приемы вовлечения учащихся в постановку целей

Преподаватель может назвать тему урока и предложить учащимся сформулировать цель с помощью приемов целеполагания. Легко заметить, что практически все приемы целеполагания строятся на диалоге, поэтому очень важно грамотно сформулировать вопросы, учить детей не только отвечать на них, но и придумывать свои.

Цель необходимо записать на доске. Затем она обсуждается, при этом выясняется, что цель может быть не одна. Теперь необходимо поставить задачи (это можно сделать через действия которые будут выполняться: читать учебник, сделать конспект, слушать доклад, составить таблицу, выписать значения слов и так далее). Задачи также записываются на доске. В конце урока необходимо вернуться к этой записи и предложить учащимся не только проанализировать, что им удалось сделать на уроке, но и увидеть, достигли ли они цели, а в зависимости от этого – формулируется домашнее задание.

Обязательными условиями использования перечисленных приемов является:

– учет уровня знаний и опыта детей,

– доступность, т.е. разрешимая степень трудности,

– толерантность, необходимость выслушивания всех мнений правильных и неправильных, но обязательно обоснованных,

– вся работа должна быть направлена на активную мыслительную деятельность.

Тема-вопрос

Тема урока формулируется в виде вопроса. Учащимся необходимо построить план действий, чтобы ответить на поставленный вопрос. Дети выдвигают множество мнений, чем больше мнений, чем лучше развито умение слушать друг друга и поддерживать идеи других, тем интереснее и быстрее проходит работа. Руководить процессом отбора может сам учитель при субъект-субъектных отношениях, или выбранный ученик, а учитель в этом случае может лишь высказывать свое мнение и направлять деятельность.

Работа над понятием

Учащимся предлагаю для зрительного восприятия название темы урока и прошу объяснить значение каждого слова или отыскать в "Толковом словаре". Например, тема урока " Спряжение глаголов". Далее, от значения слова определяем цель урока. Аналогичное можно сделать через подбор родственных слов или через поиск в сложном слове словосоставляющих основ. Например, темы уроков "Словосочетание", "Прямоугольник".

Подводящий диалог

На этапе актуализации учебного материала ведется беседа, направленная на обобщение, конкретизацию, логику рассуждения. Диалог подводит к тому, о чем дети не могут рассказать в силу некомпетентности или недостаточно полного обоснования своих действий. Тем самым возникает ситуация, для которой необходимы дополнительные исследования или действия. Ставится цель.

Домысливание

Предлагается тема урока и слова "помощники":

Повторим

Изучим

Узнаем

Проверим

С помощью слов "помощников" дети формулируют цели урока.

Проблемная ситуация (по М.И.Махмутову).

Создаётся ситуация противоречия между известным и неизвестным. Последовательность применения данного приема такова:

1.Самостоятельное решение

2.Коллективная проверка результатов

3.Выявление причин разногласий результатов или затруднений выполнения

4.Постановка цели урока.

Проблема предыдущего урока

В конце урока детям предлагается задание, в ходе которого должны возникнуть трудности с выполнением, из-за недостаточности знаний или недостаточностью времени, что подразумевает продолжение работы на следующем уроке. Таким образом, тему урока можно сформулировать накануне, а на следующем уроке лишь восстановить в памяти и обосновать.

«На запоминание и воспроизведение»:

Удивляй! Хорошо известно, что ничто так не привлекает внимание и не стимулирует работу, как удивительное. Всегда можно найти такой угол зрения, при котором даже обыденное становится удивительным. Это могут быть факты из биографии писателей, художников , композиторов.

«На понимание и синтез»:

Фантастическая добавка. Учитель дополняет реальную ситуацию фантастикой. На уроках фантастическая добавка актуальна в таких заданиях: написать письмо персонажу любого произведения, сочинить письмо одного литературного или музыкального героя к другому и т. д.

«На понимание и применение»:

Лови ошибку!

Этот прием позволяет учителю проверить знание деталей темы и терминов, а ребенку осознать важность внимания.

| Этапы учебного занятия | Образовательные задачи | УУД, формируемые на данном этапе |

| Этап мотивации (самоопределения) к учебной деятельности. | Организовать актуализацию требований к учащимся со стороны учебной деятельности. Создать условия для возникновения внутренней потребности, включения в учебную деятельность. | 1) Регулятивные: - волевая саморегуляция; 2) Личностные: - смыслообразование (Я должен посмотреть…) 3) Коммуникативные: - планирование учебного сотрудничества с преподавателем и со сверстниками. |

| Этап актуализации и фиксирования индивидуального затруднения в пробном действии.

| Организовать актуализацию изученных способов действий, достаточных для построения новых знаний. Зафиксировать актуализированные способы действия в речи (повторение правил). Зафиксировать актуальные способы действия в знаках (эталоны, схемы, опора по правилам). Организовать обобщение актуализир. способов действий. Мотивировать учащихся к учебному действию. | 1) Познавательные: - общеучебные умения структурировать знания, контроль и оценка процесса и результатов деятельности. 2) Логические: - анализ, сравнение, синтез. 3) Регулятивные: - контроль и оценка прогнозирования (при анализе учебного действия). |

| Этап выявления места и причины затруднения | Организовать выполнение учащимися учебного действия. Зафиксировать учебные затруднения (групповое или индивидуальное) | |

| Этап построения проекта выхода из затруднения | Организовать построение проекта изучения нового знания: 1. Учащиеся ставят цель проекта (что является целью - тема). 2. Учащиеся определяют средства (алгоритмы, модели, справочники, Интернет...) 3. Учащиеся формулируют шаги, которые необходимо сделать для реализации поставленной цели. | 1) Регулятивные: - целеполагание как постановка учебной задачи, - планирование, - прогнозирование. 2) Познавательные: - умение структурировать знания, постановка и формулировка проблемы, умение осознанно и произвольно строить речевые высказывания. 3) Общеучебные: Моделирование, выбор наиболее эффективных способов решения задач. |

| Реализация построенного проекта и закрепление изученных способов действий.

| Организовать фиксацию нового способа действия в речи. Организовать фиксацию нового действия в знаках. | 1) Коммуникативные: Планирование учебного сотрудничества 2) Познавательные: - поиск и выделение необходимой информации - смысловое чтение - построение логической цепи рассуждения |

| Этап первичного закрепления с проговариванием во внешней речи.

| Обсуждение возможности применения нового способа действий для решения всех заданий данного типа. Организовать усвоение учащимися нового способа действий во внешней речи ( в парах или группах, фронтально) | |

| Этап самостоятельной работы с самопроверкой по эталону | Организовать самостоятельное выполнение учащимися типовых заданий по новому способу действия. Организовать сопоставление работы с эталоном для самопроверки. По результатам выполнения самостоятельной работы организовать рефлексию деятельности по применению нового способа деятельности. | 1) Регулятивные: - контроль и коррекция в форме сравнения способа действия и его результата с заданным эталоном. 2) Познавательные: -умение осознанно и произвольно строить высказывания. |

| Этап включения в систему знаний и повторения | Организовать выявление типов заданий, где используется новый способ действия. Организовать повторение учебного содержания необходимого для обеспечения содержательной непрерывности. Организовать фиксацию нового содержания изученного на уроке. Организовать фиксацию неразрешенных затруднений на уроке как направлений будущей учебной деятельности. Организовать обсуждение и запись домашнего задания. | 1) Регулятивные: прогнозирование |

| 1) Познавательные: - умение структурировать знания - оценка процессов и результатов деятельности 2) Регулятивные: - волевая саморегуляция - осознание того, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению | ||

| Рефлексия | Организовать рефлексию учащихся по поводу своего психоэмоционального состояния, мотивации, своей деятельности, взаимодействия с преподавателем и одногруппниками. | 1) Коммуникативные: - умение выражать свои мысли - оценивание качества своей и общей учебной деятельности |

Формулировки деятельности преподавателя и обучающихся

| Деятельность преподавателя/учителя | Деятельность обучающихся |

| Проверяет готовность обучающихся к уроку. Озвучивает тему и цель урока. Уточняет понимание учащимися поставленных целей урока. Выдвигает проблему. Создает эмоциональный настрой на… Формулирует задание… Напоминает обучающимся, как… Предлагает индивидуальные задания. Проводит параллель с ранее изученным материалом. Обеспечивает мотивацию выполнения… Контролирует выполнение работы. Осуществляет: индивидуальный контроль; выборочный контроль. Побуждает к высказыванию своего мнения. Отмечает степень вовлеченности учащихся Диктует. Дает: комментарий к домашнему заданию; задание на поиск в тексте особенностей... Организует: взаимопроверку; коллективную проверку; беседу по уточнению и конкретизации первичных знаний; оценочные высказывания обучающихся; обсуждение способов решения; поисковую работу обучающихся (постановка цели и план действий); самостоятельную работу с учебником; беседу, связывая результаты урока с его целями. Подводит обучающихся к выводу о… Наводящими вопросами помогает выявить причинно-следственные связи в… Обеспечивает положительную реакцию учащихся на творчество одногруппников. Акцентирует внимание на конечных результатах учебной деятельности обучающихся на уроке | По очереди комментируют… Записывают слова, предложения. Приводят примеры. Пишут под диктовку. Проговаривают по цепочке. Работают с научным текстом… Составляют схемы Отвечают на вопросы преподавателя. Выполняют задания по карточкам. Озвучивают понятие… Выявляют закономерность… Анализируют… Определяют причины… Формулируют выводы наблюдений. Объясняют свой выбор. Высказывают свои предположения в паре. Сравнивают… Читают план описания… Подчеркивают характеристики… Находят в тексте понятие, информацию. Работают с учебником. Составляют опорные конспекты. Слушают доклад, делятся впечатлениями о… Высказывают свое мнение. Осуществляют: самооценку; самопроверку; взаимопроверку; предварительную оценку. Формулируют конечный результат своей работы на уроке. Называют основные позиции нового материала и как они их усвоили (что получилось, что не получилось и почему) Делят (звуки, слова ит.д.) на группы. Выполняют упражнение в тетради. Обосновывают выбор написания… Выделяют (находят, подчеркивают, комментируют) орфограммы. На слух определяют слова с изучаемой орфограммой. Составляют схемы слов (предложений). Проводят морфемный анализ слов. Называют правило, на которое опирались при выполнении задания. Читают и запоминают правило, проговаривают его друг другу вслух. Слушают стихотворение и определяют… |

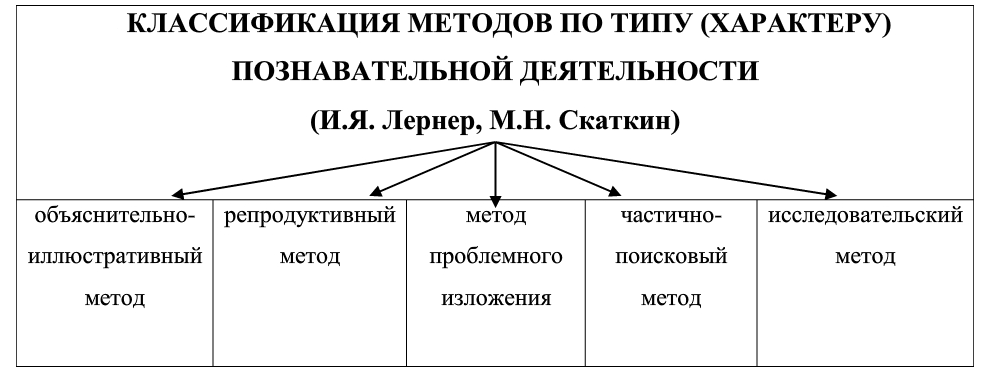

Методы и приёмы работы на уроке.

ПРИЕМЫ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОБЪЯСНИТЕЛЬНО-ИЛЛЮСТРАТИВНОМУ МЕТОДУ ОБУЧЕНИЯ

интонационное выделение учителем логически важных моментов изложения;

повторное, более краткое предъявление учащимся готового знания;

подробное резюмирование учителем каждого отдельного законченного этапа изложения;

сопровождение обобщенных выводов учителя приведением конкретных примеров;

демонстрация учащимся натуральных объектов, схем, графиков с целью иллюстрирования отдельных выводов;

предъявление учащимся готового плана в ходе изложения;

предъявление учащимся переформулированных вопросов, текстов заданий, облегчающих понимание их смысла; намек-подсказка, содержащая готовую информацию.

инструктаж учащихся (по составлению таблиц, схем, по работе с текстом учебника и т.п. );

ПРИЕМЫ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ РЕПРОДУКТИВНОМУ МЕТОДУ ОБУЧЕНИЯ

задание учащимся на индивидуальное речевое проговаривание известных правил, определений при необходимости использования их в процессе решения задач;

задание учащимся на проговаривание “про себя” используемых правил, определений в процессе решения задач;

задание на составление кратких пояснений к ходу решения задач;

задание учащимся на воспроизведение наизусть (правила, закона и т.д.);

задание учащимся на заполнение схем, таблиц вслед за учителем;

задание учащимся на раскодирование алгоритма;

организация усвоения учащимися стандартных способов действия с помощью ситуации выбора;

задание учащимся на описание какого-либо объекта по образцу;

задание учащимся на приведение собственных примеров, очевидно подтверждающих правило, свойство и т.д.;

наводящие вопросы учащимся, побуждающие к актуализации знаний и способов действия.

ПРИЕМЫ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ МЕТОДУ ПРОБЛЕМНОГО ИЗЛОЖЕНИЯ

контрдоводы учителя предполагаемому оппоненту в процессе изложения;

предъявление учащимся преднамеренно нарушенной логики изложения, доказательства и анализ учителем полученных при этом результатов;

раскрытие учителем причин и характера неудач, встречавшихся на пути решения проблем;

обсуждение учителем возможных последствий, сделанных из неверных предположений;

членение излагаемого учителем материала на развивающиеся смысловые моменты;

фиксирование внимания учащихся на последовательности противоречий, возникающих в ходе решения задач;

интригующее описание учителем излагаемого объекта с последующей постановкой вопроса;

установка учителя на мысленное решение учениками логического задания, выдвинутого в ходе изложения;

риторические вопросы учителя в ходе изложения; предъявление учащимся конфликтного примера.

ПРИЕМЫ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЧАСТИЧНО-ПОИСКОВОМУ МЕТОДУ ОБУЧЕНИЯ

включение учащихся в аргументацию выдвинутой учителем гипотезы;

задание учащимся на поиск скрытых узловых звеньев рассуждения, предложенного учителем;

задание учащимся на решение нескольких подзадач, выделенных из трудной исходной, после чего учащиеся возвращаются к исходной задаче;

наводящие вопросы учащимся, помогающие выбору правильных путей решения задачи, одновременно указывающие на различные подходы к ней;

задание учащимся на поиск ошибок в рассуждениях, требующее оригинальной мысли;

организация конкретных наблюдений ученика, побуждающих к формулированию проблемы;

задание учащимся на обобщение фактов, изложенных учителем в специальной последовательности;

показ способа действия с частичным раскрытием его внутренних связей с учеником;

задание учащимся на выдвижение очередного шага рассуждения в логике, заданной учителем;

демонстрация объекта, явления, побуждающая к вычленению сущности;

выделение цветом части чертежа, схемы, записи, ориентирующее учащихся на выдвижение проблемы.

ПРИЕМЫ, АДЕКВАТНЫЕ ИИСЛЕДОВАТЕЛЬСКОМУ МЕТОДУ ОБУЧЕНИЯ

задание учащимся на самостоятельное составление нестандартных задач;

задание учащимся с несформулированным вопросом;

задание с избыточными данными;

задание учащимся на самостоятельные обобщения на основе собственных практических наблюдений;

задание учащимся на сущностное описание какого-либо объекта без использования инструкций;

задание учащимся на отыскание границ применяемости полученных результатов;

задание учащимся на определение степени достоверности полученных результатов;

задание учащимся на вычисление механизма протекания явления;

задание учащимся “на мгновенную догадку”, “на соображение”.

(По Высоцкой С.И.)

Приемы мотивации и целеполагания

| Выдвижение предположений по теме урока и прогнозирование ее содержания: | Задавание вопросов как результат осознания неполноты знаний: |

Приемы работы с текстом

| Чтение с пометками на полях книги и в рабочей тетради: | Организация информации с помощью схем: | Организация и осмысление информации с помощью таблиц: |

Приемы организации рефлексии

| Устные формы рефлексии: | Письменные формы рефлексии (создание рефлексивного текста): | Графические формы рефлексии: |

Приёмы самооценивания:

Прием оценивания «Ладошки» Этот прием рекомендуется использовать с первых дней обучения ребенка в школе. С помощью карандаша ученики на ладошке показывают свою оценку. Очень хорошо – карандаш у кончиков пальцев. Испытывает затруднения – на уровне большого пальца. Нужна помощь – карандаш внизу ладошки. Прием подходит для оценивания устных ответов учащихся.

Методика оценивания устных ответов Эта методика является эффективной для оценивания устных ответов первоклассников. Оценивание проводится по памятке: 1. громко – тихо; 2. с запинками – без запинок; 3. выразительно – нет; 4. понравилось? Эта опора учит давать оценку своему товарищу или самооценку.

Прием «Волшебная линеечка». С помощью «линеечек» предельно лаконично оценивается все то, что подлежит оцениванию в терминах «больше – меньше».

«Волшебная линеечка» - это отрезок, разделенный на высокий, средний или нижний уровни, который может быть расположен горизонтально или вертикально. Крайняя правая или верхняя точка – это высший уровень, который достигается, если задание выполнено максимально приближенно к образцу. «Линеечка» может содержать несколько шкал: правильность, аккуратность, красота, пропуск букв и т.п. На полях тетради ученик рисует «линеечку» и ставит на ней крестик на том уровне, которого, по его мнению, он достиг. При проверке тетрадей учитель ставит крестик красного цвета в то место, где, по его мнению, он должен находиться. На начальном этапе желательно задавать только один критерий.

Прием «Оценочные таблицы»

Со временем «Волшебные линеечки» могут быть преобразованы в «Оценочные таблицы». Это связано с тем, что с каждым днем, с каждой новой темой ученики приобретают все новые и новые умения. С ними растет и количество критериев. Для удобства крестики заменяются знаками « + – ». При этом ребенок может оценить свою работу после того, как в ней исправлены ошибки, до учительской проверки и оценить предстоящую работу. Этот прием позволяет детям с самого начала оценивать свою работу дифференцированно.

Прием «Субъективные линеечки»

Этот прием хорошо подходит для формирования оценочных умений во внеурочной деятельности. Ученик может оценить собственные усилия при самостоятельной подготовке выступления, доклада, проекта и т. д.: «Мне было легко/трудно». Также этот прием позволяет оценить выступление или работу своего товарища: «Мне было интересно/скучно» «Мне понравилось/ не понравилось»

Прием «Оценка – шкала»

Каждая работа оценивается по критериям, которые вырабатывают сами ученики, при этом они определяют количество баллов за каждое задание. Например, ученики определили следующие критерии и баллы: Наклон - 2 балла. Соединения – 2 балла. Правильность – 3 балла. Перенос – 2 балла. Грамматическое задание – 3 балла. Подсчитывается максимальное количество баллов, которое можно получить, работа сравнивается с эталоном и самостоятельно оценивается. Этот прием можно использовать с учащимися любого возраста.

Прием «Своя валюта»