СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Лекционный материал по теме: "Поведение и психика"

Просмотр содержимого документа

«Лекционный материал по теме: "Поведение и психика"»

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова»

ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК И МАТЕМАТИКИ

Кафедра химии и геоэкологии

Направление 05.03.06 Экология и природопользование

Профиль «Природопользование»

ПОВЕДЕНИЕ И ПСИХИКА

|

|

| Студентка Кузьменко Яна Владимировна, группа ПР-31

Проверила Ахпашева И.Б. КПН, доцент

|

Абакан, 2023

1. Общие представления о поведении и психике человека 3

1.1. Потребности организма и поведение человека 3

1.2. Роль И.М. Сеченова и И.П. Павлова в создании учения о высшей нервной деятельности 7

2. Врожденные и приобретенные формы поведения 9

2.1. Инстинкты 9

2.2. Запечатление (импритинг) 12

2.3. Условно-рефлекторные связи 13

2.4. Рассудочная деятельность 15

3. Закономерности работы головного мозга 17

3.1. Многоуровневая организация работы головного мозга. Открытие И.М. Сеченовым центрального торможения 17

3.2. Виды торможения 19

3.3. Явление доминанты 20

4. Биологические ритмы. Сон и его значение 21

4.1. Фазы сна 21

4.2. Сновидения 24

4.3. Гигиена сна 25

5. Особенности высшей нервной деятельности человека. Познавательные процессы 25

5.1. Речь и сознание 26

5.2. Познавательные процессы 27

6. Воля и эмоции. Внимание 29

6.1. Воля 29

6.2. Эмоции 31

6.3. Внимание 32

7. Психологические особенности личности 34

7.1. Темперамент 34

7.2. Характер 36

- Общие представления о поведении и психике человека

- Потребности организма и поведение человека

У всех биологических видов, в том числе у человека, есть потребности. Они возникают, когда появляется недостаток чего-либо для нормального поддержания жизни и развития. Потребность в чём-то порождает внутреннее состояние, которое побуждает человека совершить определенные действия. Эти действия направлены на достижение цели, а именно на удовлетворение возникших потребностей. Таким образом, сложный комплекс действий или движений, нацеленный на удовлетворение потребностей, называется поведением.

Поведение человека обусловлено двумя сторонами: побудительной и регуляционной (рис.1).

Рис.1. Поведение человека

Поведение не возникает само по себе, а является ответной реакцией человека на возникшее желание человека. Это значит, что возникшая потребность является причиной того или иного поведения человека. Например, такие жизненно важные потребности, как голод или жажда заставляют человека совершать ряд действий для удовлетворения этих потребностей, т. е. съесть еду или выпить стакан воды.

Важно понимать, что поведение представляет собой сложный комплекс реакций живого организма на воздействие внешней среды. Необходимо подчеркнуть, что для живых существ в зависимости от уровня их психического развития характерно поведение различной сложности. Самое сложное поведение наблюдается у человека, который в отличие от животных обладает не только способностью реагировать на изменения внешней среды, но и способностью формировать мотивированное (осознанное) и целенаправленное поведение. Возможность осуществления столь сложного поведения обусловлена наличием у человека сознания.

По сути, именно психика опосредует поведение человека, что обуславливает их связь.

Психика человека – внутренний мир, являющийся отражением внешнего мира через органы чувств. Мозг человека является регулятором психики. Человек может узнавать предмет, оценивать его. Человеческий мозг способен обрабатывать информацию о внешнем мире, о состоянии самого организма. При этом для каждого человека информация о всех внешних и внутренних изменениях может восприниматься по-разному.

Только человек обладает высшей формой психической и нервной деятельности, т. е. сознанием и теми процессами, которые происходят в высших отделах центральной нервной системы.

Человек разумный (Homo sapiens) является одним из видов царства Животные. Для него характерны биологические потребности, свойственные всем животным, — в пище, воде, отдыхе, безопасности и др. Однако поведение людей имеет ряд важных отличительных особенностей. Важнейшую роль в современном человеческом обществе играют социальные факторы. В связи с этим можно сказать, что человек является биосоциальным существом, и его поведение определяется не только биологическими потребностями, но и социальными мотивами.

Согласно теории американского психолога А. Маслоу, потребности, побуждающие людей совершать те или иные действия, можно распределить иерархически от более важных для выживания к менее важным. Иерархия потребностей человека часто изображается в форме пирамиды, изображенной на рисунке 2:

Рис.2. Пирамида потребностей человека по А. Маслоу

В основании пирамиды находится уровень физиологических потребностей и для того, чтобы возникли потребности более высокого уровня, человек сначала должен удовлетворить физиологические. Вместе с тем, по мнению ученого, для перехода на следующий уровень каждая из потребностей предыдущего не обязательно должна быть удовлетворена полностью — достаточно частичного насыщения.

Все виды потребностей человека можно условно разделить на три группы:

Биологические потребности – это базовые потребности человека. К ним относятся потребности в кислороде, воде, пище, терморегуляции;

Социальные потребности - регулирующие взаимоотношение в социуме. К ним относятся следующие: объединение людей в группы, потребность в уважении, желание руководить людьми, объединёнными в группу;

Духовные потребности - побуждающие людей к получению новых знаний, делиться полученным опытом, заниматься творчеством, общаться. Люди, имеющие интеллектуальные, эстетические и творческие потребности, занимаются научным трудом, реализуют себя в сфере искусства. Удовлетворение этих потребностей двигает общество вперёд, позволяет ему духовно развиваться.

Потребности не обладают постоянством. Они могут заменять друг друга, и, в итоге одна из них может стать доминирующей. Доминирующая потребность – это такая потребность, которая преобладает и оказывает наибольшее влияние на поведение и выбор людей.

Потребности представляют тот фундамент, на котором строится все поведение и вся психическая деятельность человека.

Виды поведения можно условно разделить по следующим критериям:

по происхождению: врожденное (инстинктивное и выученное в первые часы жизни), приобретенное, в том числе заученное (развившееся в результате научения) и творческое (созданное самостоятельно);

по назначению: игровое, трудовое, учебное, исследовательское, родительское и т.д.;

по количественному числу участников: индивидуальное и социальное, у которого множество разновидностей (например, правильное и ошибочное, конфликтное и синтонное, доминантное и подчиненное, практическое и символическое);

по соответствию существующим социальным нормам: социально приемлемое (осознанное, конформное, стереотипное) и социально неприемлемое или асоциальное (девиантное, делинквентное и аддиктивное), а также их разновидности в зависимости от затронутых социальных норм (к примеру, правомерное и неправомерное, нравственное и безнравственное);

по соответствию дисциплинарным требованиям: дисциплинированное и недисциплинированное;

по последствиям: результативное и нерезультативное;

по соответствию эмоциональному состоянию: активное и пассивное, спокойное, агрессивное, несмелое, решительное и т.д.;

по степени осознанности: импульсивное и волевое;

по характеру обусловленности: внешне обусловленное (ситуативное) и внутренне обусловленное;

по отношению к здоровью и последствиям для него: нормальное и патологическое, саногенное и патогенное.

- Роль И.М. Сеченова и И.П. Павлова в создании учения о высшей нервной деятельности

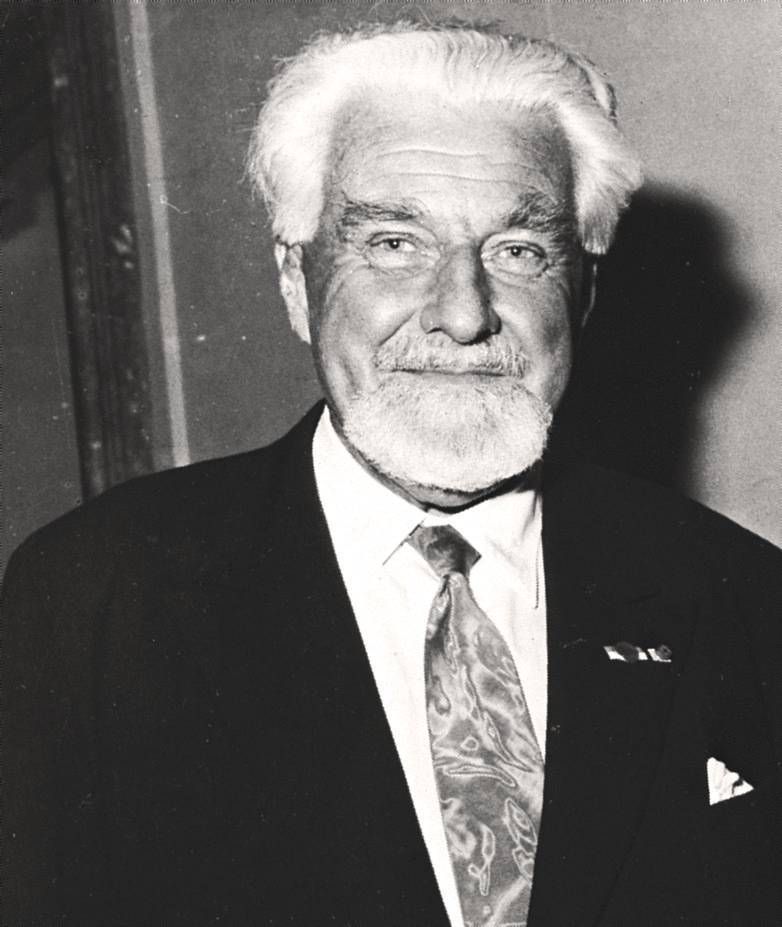

Особый вклад в изучение нервной деятельности человека и процессов психики внёс академик И. П. Павлов и И.М. Сеченов.

Б

А

Рис.1. Фотографии А - И.П. Павлова;

Б - И.М. Сеченова

Иван Михайлович Сеченов и Иван Петрович Павлов являются основоположниками теории о высшей нервной деятельности человека. В научной работе «Рефлексы головного мозга», изданной в 1863 году, И.М. Сеченов доказал, что психическая деятельность человека осуществляется благодаря рефлексам нервной системы. Кроме этого, были проведены исследования, благодаря которым удалось доказать, что именно головной мозг может усиливать или ослаблять рефлексы спинного мозга. Это значит, что высшие отделы нервной системы контролируют работу низших.

По мнению И.М. Сеченова, рефлексы головного мозга включают три звена. Первое, начальное, звено – это возбуждение в органах чувств, вызываемое внешними воздействиями. Второе, центральное, звено – процессы возбуждения и торможения, протекающие в мозге. На их основе возникают психические явления (ощущения, представления, чувства и т.д.). Третье, конечное, звено – движения и действия человека, т.е. его поведение. Все эти звенья взаимосвязаны и обусловлены.

Продолжателем идей И.М. Сеченова стал другой гений отечественной науки – Иван Петрович Павлов (1849–1936). И.П. Павлов проводил исследования работы высшей нервной деятельности, физиологии поведения. Он написал научный труд о рефлексах. Именно Павлов ввёл такие понятия, как условные и безусловные рефлексы.

Изучая слюноотделение у собак, И.П. Павлов пришел к гениальному по своей простоте выводу о том, что высшая нервная (психическая) деятельность мозга заключается в установлении новых связей между раздражителями и реакциями, т.е. в образовании новых рефлексов (рис. 3). В этих нервных связях мозга отражаются реальные отношения между событиями окружающей действительности.

Таким образом, безусловные рефлексы – это наследуемые, неизменные реакции организма на определённые воздействия внешней или внутренней среды, независимо от условий возникновения и протекания реакций. Основные типы безусловных рефлексов: пищевые, защитные, ориентировочные, половые.

Условные рефлексы - это индивидуальная реакция, приобретенная в течение жизни путем научения (в отличие от безусловного (врожденного) рефлекса). Вырабатывается при определенных жизненных условиях.

Рис. 3. Эксперимент И.П. Павлова

- Врожденные и приобретенные формы поведения

Напомним, что поведение — сложный комплекс физиологических и психических процессов, направленных на удовлетворение имеющихся у организма потребностей, и проявляющихся в целенаправленной деятельности.

Поведение можно подразделить на два типа: врожденное и приобретенное. Однако большинство поведенческих реакций человека содержат элементы того и другого типа.

Врожденные формы поведения — формы поведения, которые генетически запрограммированы, и в течение жизни практически не изменяются. К таким формам поведения можно отнести безусловные рефлексы и инстинкты.

Человек как представитель живой природы имеет ряд потребностей: в пище, воде, оптимальной температуре, также он обладает инстинктами самосохранения и продолжения рода. Восполнение этих потребностей и реализация инстинктов — врождённый механизм.

Врожденные рефлексы можно разделить на четыре группы (рис. 4):

Рис. 4. Врожденные формы рефлексов

На основание врожденных форм поведения появляются приобретенные. Приобретенные формы поведения — формы поведения, которые формируются как результат индивидуального опыта живого организма. Они могут со временем модифицироваться при изменении условий окружающей среды. К таким формам поведения можно отнести условные рефлексы и рассудочную деятельность.

Инстинкт представляет собой наиболее развитую форму врождённого поведения животных, возникающую в ответ на внешние и внутренние раздражители и направленную на удовлетворение основных биологических потребностей.

Инстинкты (лат. “побуждение”) — усложнённая форма врождённого поведения: это цепочка связанных между собой рефлекторных действий. Инстинкты взаимосвязаны с внутренними, а иногда и изменяющимися с возрастом потребностями. Инстинкт возникает в ответ на определенные изменения окружающей среды и имеет большое значение для выживания организма.

Инстинкт отличаются от простых безусловных рефлексов степенью сложности. Это целая цепочка последовательно связанных друг с другом рефлекторных актов. Примерами инстинктов у животных являются постройка птицами гнезд, плотины бобрами и др.

Б

А

Рис. 5. Отличие инстинктов от безусловных рефлексов

А – безусловный (коленный рефлекс);

Б – инстинкт (социальной принадлежности)

У новорождённого ребенка лёгкие еще не функционируют. Когда связь с организмом матери прерывается, в крови ребенка начинается накапливаться углекислый газ. Он гуморально воздействует на дыхательный центр продолговатого мозга и вызывает инстинктивный вдох. Ребенок начинает самостоятельно дышать. О проявлении дыхания говорит первый крик ребенка. Появилась цепочка врождённых рефлексов: рождение — СО2 — вдох — крик.

У представителей животного мира, рождающих детей в воде, эта цепочка немного другая: рождение — уход под воду — накопление СО2 — всплытие на поверхность водоёма — вдох. Если такому детенышу, например, новорождённому бегемоту, помешать всплыть, то он погибнет, так как вдох осуществляется только после всплытия, иначе он вдохнет воду.

В отличие от простых безусловных рефлексов, инстинкты часто регулируются внутренними стимулами: голодом, жаждой, болью и др. Они "запускают" поисковую и другие виды деятельности и направлены на удовлетворение возникающих потребностей.

Существует четыре основных вида инстинктов (рис. 6):

Рис. 6. Виды инстинктов

Данные виды инстинктов направленны на выживание особи, неудовлетворение потребности ведет к гибели особи, реализация потребности не требует участия другой особи

В первые моменты жизни (дни, месяцы, годы) происходит период, когда в мозгу запечатлелась обстановка, окружающая ребенка или детеныша животного. Без особых усилий ребенок учится разговаривать в ясельном возрасте, но с трудом изучает иностранный язык в школьное время. Благодаря запечатлению, или импринтингу, запоминаются родители, возможно отличить особей одного вида от особей другого вида, а также овладеть речью.

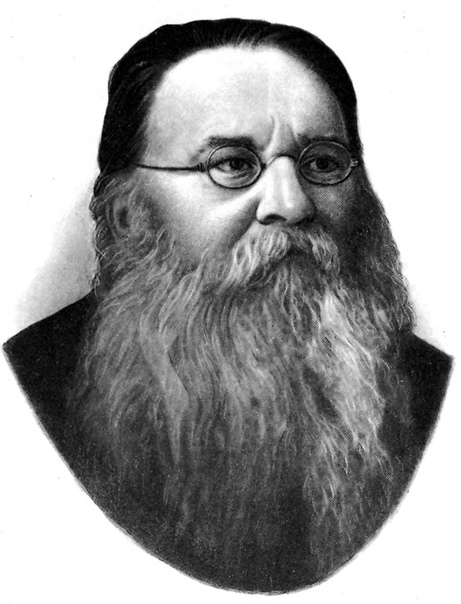

Запечатление — это врождённая способность к запоминанию всего того, что детеныш может увидеть или услышать вокруг себя в определённый период своей жизни. Открыл это явление лауреат Нобелевской премии Конрад Лоренц (рис. 7).

Рис. 7. Портрет Конрада Лоренца (1903-1989 гг.)

Он выполнил следующий эксперимент. Через несколько часов после того, как в инкубаторе вывелись утята, учёный представлял им разные предметы и птенцы неукоснительно следовали за ними, как за матерью-уткой. Это были спичечные коробки, ботинки, а также сам исследователь (рис. 8). Они шли по пятам Лоренца и вели себя так, будто он их мать. Позднее, повстречав свою настоящую мать, не обращали на нее никакого внимания и даже возвращались под защиту экспериментатора.

Рис. 8. Эксперимент Конрад Лоренца с утятами

Условные рефлексы — это самая простая форма приобретённой программы поведения. При виде вкусной еды у человека начинает выделяться слюна задолго до того, как начинается приём пищи. Вид пищи становится сигналом предстоящей еды.

Условный рефлекс — это реакция на сигнал, извещающий о появлении значимого события. Он формируется при многочисленном сочетании безразличного раздражителя и жизненно необходимого, и второй выступает подкреплением первому. Если сигнал не подкрепляется, то становится ложным, условный рефлекс затормаживается (условное торможение). Постоянное не подкрепление преобразует положительный условный рефлекс в отрицательный — тормозной.

Так, выдрессированная служебная собака не возьмет корм от постороннего человека, потому что данное действие систематически не подкреплялось. Благодаря условному торможению проявляется разделение истинных сигналов и схожих на них.

Систему условно-рефлекторных связей, сформировавшихся в головном мозге путём многочисленного повторения одних и тех же действий в одной и той же последовательности, называют динамическим стереотипом. Эта система формируется в течение жизни, но она не вечна, так как может быть изменена, перестроена или даже отвергнута.

Если рассмотреть то, как учат детей письму, можно заметить следующее. Вначале учитель показывает, как пишется и называется та или иная буква, таким образом вырабатывая соответствующие условные рефлексы на звук. Далее, соединив буквы, получаются слоги — простейшие цепочки условных рефлексов из двух-трех звеньев. В дальнейшем цепочки усложняются, и теперь возможно записывать и читать целые фразы.

Подкрепление образуется только после успешного окончания всей цепочки входящих в него действий. Не прочитав все буквы слова, читатель не поймет его значения. Но опытный читатель по первым буквам может угадать слово, а по некоторым словам – и смысл текста: по первым сигналам восстанавливается вся цепочка в целом. Это тоже одно из свойств динамического стереотипа.

Динамические стереотипы лежат в основе навыков и привычек, в том числе трудовых и спортивных, и, к сожалению, отрицательных (грызть ногти). Поэтому формирование их полезно знать и не огорчаться после первых неудач — они закономерны.

В течение жизни накапливается множество условно-рефлекторных связей. Они помогают переработать полученную информацию и на основе прошлого опыта найти совершенно новые способы достижения желаемых результатов.

В отличие от условных рефлексов и динамического стереотипа, рассудочная деятельность не проявляет найденные ранее связи между явлениями, а предсказывает возможность возникновения новых. Если при условном рефлексе временная связь формируется путём многократного сочетания сигнального и значимого событий, то при рассудочной деятельности эта связь образуется спонтанно (лат. “самопроизвольно”) и позднее проверяется фактами.

Разницу между условным рефлексом и рассудочной деятельностью возможно рассмотреть при эксперименте. Разница между ними станет понятной, если сравнить поведение двух обезьян-шимпанзе, Рафаэл и Лады (рис. 9). Опыты с ними были поставлены одинаковые. На середину пруда отбуксировали два плота, связанных узкой перемычкой. На одном из плотов поставили бачок с водой, обезьяна была на другом, где находилась кормушка с бананом, достать который мешал огонь, и кружка. Рафаэль воспроизвел выработанную ранее цепь условных рефлексов. По перемычке он прошел на второй плот, набрал из бачка в кружку воду, перешел на плот, где была приманка, залил огонь и получил желаемое лакомство. В данном случае была типичная цепь условных рефлексов. Проявился обычный динамический стереотип. Когда же опыт был повторен с Ладой, она не стала переходить на другой плот, а просто зачерпнула воду из пруда и залила огонь, хотя никто ее этому не учил.

Не секрет, что у человека рассудочная деятельность развита сильнее. Как любое мышление, она предполагает обобщение прошлого опыта, нахождение устойчивых связей между предметами и явлениями, поскольку только эти умственные действия обеспечивают верные прогнозы.

Таким образом, рассудочная деятельность (элементарное мышление) — способность улавливать закономерности, связывающие предметы и явления окружающей среды, а также использовать знание этих закономерностей в новых условиях. Это высшая форма приспособления к условиям среды (характерна некоторым видам врановых, хищникам, приматам, китообразным). Благодаря ей организм не только приспосабливается к быстро меняющимся условиям среды, но может предвидеть эти изменения и учитывать их в своем поведении.

Рассудочная деятельность характерна для животных с наиболее развитой нервной системой и рассматривается учеными как элементарное

Рис. 9. Эксперимент с обезьяной Рафаэлем

Рассудочная деятельность – это начало Мышления, т.к. в ее основе лежит обобщение прошлого опыта. Так же, она отличается от обучения тем, что животное, столкнувшись с новой для себя ситуацией, с первой попытки строит адекватную модель поведения.

- Закономерности работы головного мозга

- Многоуровневая организация работы головного мозга. Открытие И.М. Сеченовым центрального торможения

Для нейронов нервной системы свойственны два антагонистично направленных явления, связанные с возбуждением и торможением. Возбуждение активизирует орган, а торможение, наоборот, приостанавливает или прекращает деятельность. В результате этих процессов координируется деятельность органов. Такая регуляция является многоступенчатой.

Человеческий мозг является одной из самых сложных и загадочных структур во вселенной. Он содержит около 80 миллиардов нейронов, которые взаимодействуют друг с другом, создавая сложные сети и обрабатывая огромное количество информации. Впервые изучал данную тему философ, хирург и медик греческого происхождения Гален (рис. 10).

Рис. 10. Портрет Галена (129-216 гг.)

Он установил связь между головным и спинным мозгом и органами посредством нервов (рис. 11). А также установил, что при перерезании нерва возникает паралич органа.

Рис. 11. Головной и спинной мозг

А-головной мозг;

Б-спинной мозг

Нервным центром называется функциональное объединение нейронов, обеспечивающее осуществление какого-либо рефлекса или регуляцию какой-либо определенной функции.

Развитие этого исследования продолжил И. М. Сеченов. Его труд назывался «Рефлексы головного мозга», издан в 1863 году. По его исследовательским трудам возможно изучить действия низших центров под контролем высших. Они могут замедлить большинство безусловных рефлексов (центральное торможение) или активизировать их. Таким образом, именно центры коры больших полушарий передают замедляющие сигналы в спинной мозг, и человек отдергивает руку при сдаче крови для анализа.

Идеи Сеченова продолжил И. П. Павлов. Он стал основоположником работ, связанных с высшей нервной деятельностью человека (ВНД).

ВНД – деятельность, обеспечивающая нормальные сложные отношения с окружающей средой. К ВНД относятся изученные ранее условные и безусловные рефлексы.

- Виды торможения

Развив работы И. М. Сеченова, И. П. Павлов доказал, что присутствуют явления условного и безусловного торможения.

Безусловное торможение (врожденное торможение) - торможение условного рефлекса, возникающее под действием безусловных рефлексов, которые реагируют на раздражители, находящиеся вне рефлекторной дуги тормозного процесса (например, ориентировочного рефлекса, посторонних запахов, звуков и других отвлекающих раздражителей).

Условным торможением (приобретенное торможением) называют такую форму торможения условного рефлекса, возникающую при неподкреплении условных раздражителей безусловными. При этом если условный сигнал будет оставлен без подкрепления, то в будущем условный рефлекс утихнет, а при длительном не подкреплении может преобразоваться в отрицательную (тормозную) условную связь. Этот механизм помог людям и животным научиться разделять схожие раздражители.

Формирование тормозных условных рефлексов образуется и в ходе воспитания детей. Наличие плача и бурной реакции у детей при закапывании капель в нос, введении уколов и проведении иных процедур взрослыми не поощряются. Эти реакции регулярно не подкрепляются и поэтому замедляются.

Родительский контроль становится самоконтролем, и ребёнок уже самостоятельно, без уговоров, пытается держаться уверенно. Формируется воля, которая, с одной стороны, направлена на прохождение трудностей, а с другой — на подавление ненужных реакций, а именно бурных эмоций.

- Явление доминанты

Поведение напрямую зависит от потребностей. Если потребность переходит в сильное желание и подчиняет все остальные, формируется состояние доминанты.

Явление доминанты - возникновение в головном мозге мощного временного очага возбуждения, вызываемого какой-то насущной потребностью (рис. 12).

Рис. 12. Механизм возникновения явления доминанты

Это явление было исследовано российским ученым-физиологом академиком А.А. Ухтомским (1875-1942 гг.) (рис. 13).

Рис. 13. Портрет А.А. Ухтомского

В доминанте образуется условно-рефлекторная связь сигнального раздражителя и безусловного подкрепления. Явление доминанты у человека возможно при любых потребностях, как биологических, так и социальных. За счёт доминанты человек полностью погружается в действие и не реагирует, когда к нему обращаются. При этом всё внимание сфокусировано на том, чем он занимается и легко образуется условный рефлекс (условно-рефлекторные связи) между сигнальным раздражителем и безусловным подкреплением (удовлетворение потребности).

Это явление можно проследить при рассматривании двойственных изображений на рисунке 14.

Рис. 14. Двойственные изображения

А – карниз и лестница;

Б – профиль человека и фигура нищенки;

В- крест из радиальных полосок и крест;

Г – заяц и утка;

Д – два профиля и ваза;

Е – молодая и старая женщины\

- Биологические ритмы. Сон и его значение

- Фазы сна

Живые организмы, в том числе и человек, реагируют на все природные явления и циклы: на смену погоды, время года, время суток. Люди, как и многие животные, ведут активную жизнь днём, а ночью, с заходом солнца, отдыхают. Сон – важная часть жизни человека. В это время происходит восстановление как физических, так и психологических сил.

Биологические ритмы представляют собой периодически повторяющиеся изменения интенсивности и характера биологических процессов и явлений. Они в той или иной форме присущи всем живым организмам и отмечаются на всех уровнях организации: от внутриклеточных процессов до биосферных. Биологические ритмы наследственно закреплены и являются следствием естественного отбора и адаптации организмов. Существует несколько видов ритмов (рис. 15):

Рис. 15. Виды ритмов

Примерами биологических ритмов являются: ритмичность в делении клеток, синтезе ДНК и РНК, секреции гормонов, суточное движение листьев и лепестков в сторону Солнца, осенние листопады, сезонное одревеснение зимующих побегов, сезонные миграции птиц и млекопитающих и т.д.

Сон и биоритмы — два тесно связанных понятия, которые играют важную роль в нашем ежедневном режиме и общем самочувствии. Учёные давно определили, что во время сна восстанавливается ритмическая работа нейронов, которая нарушается днём из-за излишней активности человека. Благодаря изобретению электроэнцефалографа учёным также удалось установить, что существует две фазы сна, связанные с биотоками мозга, периодически сменяющие друг друга:

медленная фаза сна;

быстрая фаза сна.

Медленная фаза сна характеризуется следующими проявлениями (рис. 16):

редкими волнами большой амплитуды;

медленным биением сердца;

понижением обмена веществ;

неподвижностью глазных яблок.

Во время более глубокой быстрой фазы сна всё меняется, некоторые показатели выходят на уровень показателей бодрствования (рис.16). Наблюдаются такие показатели:

частые колебания небольшой амплитуды;

усиление работы сердца;

движение глазных яблок под веками;

сжимание и разжимание рук;

частая смена позы.

Рис. 16. Фазы сна человека

Значение сна:

Очищение Ц.Н.С. от метаболитов, накопившихся в процессе бодрствования.

Удаление накопившейся за день ненужной информации и подготовка к приёму новой.

Переход информации кратковременной памяти в долговременную. Он происходит во время медленного сна. Поэтому заучивание материала перед сном способствует запоминанию и лучшему воспроизведению запомненного. Особенно улучшается запоминание логически несвязанного материала.

Эмоциональная перестройка. Во время быстрого сна происходит снижение возбудимости очагов мотивационного возбуждения, которые возникли в результате неудовлетворённой потребности.

- Сновидения

Все люди видят сны, но не все запоминают их и не могут о них рассказать. Это связано с тем, что работа головного мозга полностью не прекращается. В это время он перерабатывает и упорядочивает ту информацию, которую получил за день. Учёным удалось установить взаимосвязь сновидений с психологическим и физическим здоровьем человека:

сны здорового человека чаще носят успокоительный характер;

сны человека больного или находящегося в состоянии стресса мрачные.

Сновидения – это то спонтанное явление во время сна, представляемые нами изображения исходят из нашего мозга. Сновидения происходят, в основном, в фазе быстрого сна, когда активность мозга высока и напоминает бодрствование.

Наука, изучающая сон, называется сомнологией, а сновидения — онейрологией. Сновидения считаются связанными с фазой быстрого движения глаз (БДГ), которая возникает примерно каждые 1,5—2 часа сна, и её продолжительность постепенно удлиняется. Она характеризуется быстрым движением глаз, стимуляцией варолиева моста, учащённым дыханием и пульсом, и временным расслаблением скелетных мышц тела.

- Гигиена сна

Потребность во сне так же естественна, как голод и жажда. Если люди ложатся спать в одно и тоже время, а ритуал отхода ко сну всегда повторяется, то у человека вырабатывается условно-рефлекторная реакция и она быстро засыпает. Нарушение режима сна и бодрствования, отсутствие физического утомления, ночная работа, вечерние развлечения могут привести к расстройству сна или бессоннице.

Бессонница - расстройство, связанное с трудностями засыпания или поддержания сна, это дефицит качества и количества сна, необходимых для нормальной дневной деятельности. Чтобы справиться с этим явлением, необходимо соблюдать гигиену сна.

Чтобы справиться с отклонениями, нужно выполнять рекомендации:

гулять перед сном;

употреблять на ужин только лёгкую, легкоусвояемую пищу и ужинать за 1-1.5 часа до сна;

проводить все необходимые гигиенические процедуры прямо перед сном;

приводить в порядок постель (она должна быть удобной);

проветривать помещение (сон в помещении, в котором есть приток свежего воздуха, всегда крепче и спокойнее, чем в душной комнате).

Соблюдение гигиены сна обеспечивает быстрое засыпание, полноценный отдых и легкое пробуждение.

- Особенности высшей нервной деятельности человека. Познавательные процессы

- Речь и сознание

Наука о закономерностях работы головного мозга, влияющих на поведение животных и человека, называется физиологией высшей нервной деятельности. Безусловные рефлексы и инстинкты обеспечивают приспособление организма к стабильным условиям среды. Условные рефлексы и рассудочная деятельность приспосабливает организм к постоянно меняющимся событиям, но они не определяют основное поведение человека: многие инстинктивные побуждения часто не осознаются человеком и составляют его подсознание.

Подсознание - то область разума, в которой проходят процессы, недоступные для осознания, которые оно не контролирует.

Человек разумный не контролирует работу своих лёгких или сердца. В тоже время, мы легко можем заставить грудную клетку изменить объём или после нескольких приседаний усилить частоту сердечных сокращений. Но для этого нам сначала нужно об этом подумать, а затем исполнить. То есть совершить это сознательно. Но и после приседаний, когда мы перестанем думать о работе сердца – оно продолжит сокращаться. Значит все наши процессы жизнедеятельности происходят под контролем ещё одного уровня: сознательным.

Сознание - это высший уровень психического отражения действительности и саморегуляции, проявляющийся способностью личности отдавать себе ясный от чет об окружающем, о настоящем и прошлом времени, принимать решения и в соответствии с ситуацией управлять своим поведением.

Главными отличиями человека от других животных является наличие:

сознательных действий;

речи;

трудовой деятельности.

В головном мозге каждого человека имеются речевые центры. Но на каком языке заговорит человек, зависит не от головного мозга, а от окружающей его языковой среды: на каком языке его научат говорить, таким он и будет пользоваться.

Речь - то вид деятельности человека, реализация мышления на основе использования средств языка.

Речь возникла в процессе трудовой деятельности. Она позволила людям координировать действия и распределять обязанности. Она также серьёзно повлияла на формирование сознания человека и познавательные процессы. Параллельно с развитием внешней речи у каждого человека формируется и внутренняя речь. Она позволяет мысленно представить, что мы собираемся сделать, отобрать наилучший вариант. Осуществить выбор, следовательно, действовать сознательно. Именно это осознанные действия, обдуманные человеком, а не условные и безусловные рефлексы определяют его поведение.

Познавательные процессы также связаны с речь. Она позволяет понять происходящее и сохранить в памяти пережитые человеком события.

- Познавательные процессы

Сознание формируется познавательными процессами. Все они взаимосвязаны и позволяют человеку обработать, сохранить и в дальнейшем использовать полученную информацию. Выделяют: ощущения, восприятия, представления, память, воображение, мышление, все они являются часть. познавательных процессов.

Познавательные процессы – это психические процессы, которые обеспечивают получение, хранение и воспроизведение информации и знаний из окружающей среды.

Существуют разные классификации познавательных процессов, чаще всего их выделяют восемь:

Память: это сохранение в сознании прошлого опыта, делающее его с помощью речи легко воспроизводимым в любой момент и возможным для повторного использования. Различают три основных процесса памяти: запоминание, сохранение и воспроизведение. В психологии познавательных процессов память обеспечивает целостность личности. Различают долговременную и краткосрочную память, механическую и логическую. Механическая работает тогда, когда каждый факт заучивают отдельно, логическая – когда между фактами находят систему связей, которая позволяет последовательно извлекать нужную информацию, связывая её с уже известной.

Внимание: это избирательное направление восприятия на что-либо. При этом внимание не считается отдельным познавательным процессом, а, скорее, свойством остальных.

Восприятие: чувственное познание предметов окружающего мира, субъективно представляющееся прямым, непосредственным. Очень тесно связано с ощущениями, при помощи которых информация поступает мозг и является материалом для переработки, оценки и интерпретации восприятием.

Мышление: это возможность получить определенные знания о явлениях, которые нельзя воспринять при помощи остальных познавательных процессов. Может быть словесно-логическим, наглядно-предпринимательским, практическим, наглядно-образным.

Воображение: способность человека к спонтанному возникновению или преднамеренному построению в сознании образов, представлений, идей объектов. Является основой наглядно-образного мышления.

Речь: процесс общения, который проявляется при помощи языка. Человек способен воспринимать и принимать языковые конструкции, создавать и воспроизводить свои мысли при помощи языка.

Представление: умение отражать в сознании качество различных объектов. Существуют речевые, фонетические, слуховые, интонационные, музыкальные и зрительные представления.

Ощущения: способность человека чувствовать конкретные явления и предметы вокруг него. Наше сознание, можно сказать, существует лишь благодаря им. Есть вкусовые, зрительные, обонятельные, слуховые и осязательные ощущения (впрочем, некоторые ученые считают, что это лишь основные, существует же еще и дополнительные). Информация, полученная при помощи ощущений (т.е. органов чувств) передается в мозг и в дело вступает восприятие.

- Воля и эмоции. Внимание

- Воля

Под термином «воля» понимается способность человека или даже животного производить действия, основанные на его собственном внутреннем решении, а не на одних только внешних стимулах. Благодаря воле человек получает возможность выбирать тот путь для достижения поставленной им цели, который он сочтёт нужным, невзирая на трудности, которые встречаются на этом пути.

Волевое действие предпринимается сознательно, а его выполнение зависит только от желания самого человека. Если он захочет, то будет продолжать реализовывать волевое действие вне зависимости от последствий. Волевое действие выполняет побудительную и тормозную функции. Побудительная функция заставляет преодолевать трудности, препятствующие достижению поставленной цели. Тормозная функция удерживает от необдуманных и ошибочных действий.

Сдержанность является таким же проявлением воли, как и решимость. Волевое действие завершается оценкой совершённых поступков и устранением допущенных ошибок.

Волевой акт начинается с определения и постановки цели. Наилучшей можно назвать ситуацию, когда цель диктуется чувством долга и одновременно с этим совпадает с желанием получить удовольствие от предстоящих действий, направленных на достижение этой цели. В таком случае человек действует без малейших сомнений или угрызений совести. Он окрылён, испытывает вдохновение. Самые лучшие достижения искусства, науки, спорта совершаются как раз в таком состоянии духа. Но в жизни гораздо чаще встречаются ситуации, когда между исполнением желания и чувством долга возникает определённый конфликт (например, хочется пойти в кино, но нужно готовиться к экзаменам). В этом случае человек сталкивается с борьбой побуждений, борьбой мотивов. Необходимо сделать трудный выбор: пойти против чувства долга и исполнить желание, либо отказаться от желаемого ради чувства долга. Такая борьба может происходить в душе человека на протяжении часов, дней и даже лет, в зависимости от важности цели и силе противоречий.

Но когда все конфликты преодолены, и цель наконец-то поставлена чётко, встаёт новая сложная задача: каким именно способом нужно достигать поставленную цель. В сознании человека начинают анализироваться последовательности действий, которые необходимо выполнить. В итоге человек выбирает тот вариант, который ему кажется наиболее подходящим.

После этого наступает фаза активных действий. Это завершающая стадия, но ещё не конечная, так как сознание продолжает контролировать каждый элемент деятельности, направленной на достижение цели. Если возникает необходимость, в эту деятельность вносятся поправки.

Человеческую способность анализировать ситуации и принимать решения на основе сделанных выводов называют находчивостью. Она имеет неразрывную связь с волевыми характеристиками человека.

Каждый человек сталкивается с тем, что другие люди стараются заставить его делать то, что они хотят. Но человек с сильной волей способен проанализировать ситуацию, принять собственное решение и сделать то, что он считает нужным, несмотря ни на какие препятствия. Те люди, у которых воля слабая, предпочитают сразу сдаться и делать то, что велят другие, даже если это приносит явный вред. Это явление называется внушаемостью.

Есть и другая крайность — человек не просто игнорирует советы других, а нарочно делает все наперекор. Это противоположность внушаемости — негативизм. Люди, подверженные внушаемости и негативизму, не проводят анализа ситуации и собственных поступков, но действуют под влиянием эмоций.

Эмоции — это один из основных психических процессов, отражающий окружающую человека действительность. Термин происходит от латинского слова «emoveo», что означает «волную, потрясаю». В головном мозге и человека, и животных имеются особые области (центры) возбуждение которых воспринимается человеком как удовольствие или неудовольствие. Эти центры позволяют на бессознательном уровне проводить анализ поступающих в мозг сигналов. Те сигналы, которые возбуждают центр удовольствия, оцениваются как полезные.

Виды проявления эмоций приведены на рисунке 17:

Рис. 17. Виды проявления эмоций

Эмоциональные состояния можно разделить на три вида: нейтральное, положительное, отрицательное. Каждое состояние вызывает изменение содержания гормонов в организме. Так, при испуге вырабатывается повышенное количество адреналина; при готовности к бою — норадреналина.

В зависимости от отношения к действиям эмоции подразделяются на стенические и астенические. Стенические повышают решимость и работоспособность; астенические, наоборот, тормозят их, мешают действовать.

Эмоциональное состояние имеет несколько проявлений:

настроение — хорошее или плохое;

страсть — слияние воли и эмоции;

вдохновение — максимальное выражение страсти;

стресс — напряжённое состояние организма;

аффект — неконтролируемая вспышка эмоций, когда человек не может отвечать за свои действия.

Находясь в состоянии аффекта, человек способен на страшные поступки вплоть до убийства.

Под эмоциональным отношением понимаются чувства, которые человек испытывает к тому, что его окружает. К ним относятся любовь, зависть, ревность, благодарность. В отличие от эмоционального состояния, эмоциональное отношение направлено на конкретный объект. При этом чувства могут иметь сложный, смешанный характер. Смешиваться могут даже диаметрально противоположные чувства, например, любовь с ненавистью.

Чувства редко бывают постоянными. Они появляются, развиваются, гаснут, исчезают вовсе. Также они могут меняться: то, что раньше нравилось, может не просто разонравиться, но вызывать отвращение. Особенной недолговечностью отличаются пылкие чувства. Мозг просто не может находиться долго в состоянии сильного возбуждения.

Внимание — это точная направленность сознания на определённый объект или конкретную деятельность. Когда человек сосредотачивает своё внимание на чём-либо, его взгляд становится напряжённым, движения собранными, слух обостряется. Напряжённое внимание прекрасно передано на картине Рембрандта «Урок анатомии доктора Тульпа» (рис. 18). Каждая поза персонажей демонстрирует предельное внимание.

Рис. 18. Картина «Урок анатомии доктора Тульпа»

Внимание человека может сосредотачиваться как на внешних объектах, так и на течении собственных мыслей. В этом случае взгляд становится расфокусированным, человек не замечает того, что происходит рядом с ним. Дыхание становится медленным, возможны даже непроизвольные задержки вдоха и выдоха. Внимание может быть произвольным и непроизвольным. Произвольное внимание возникает при выполнении действий, который человек сознательно решил произвести. Эти действия не всегда бывают интересны. Например, ученик решил выучить материал, который ему не очень нравится. Он максимально напрягает внимание, чтобы побыстрее покончить с неинтересным для него делом.

Непроизвольное внимание появляется само собой, вне зависимости от желания человека. Такой тип внимания приковывает к себе любой сильный внезапный раздражитель: звук, вспышка света, необычный запах, внезапное появление или исчезновение какого-либо предмета. Как правило, непроизвольное внимание продолжается недолгое время. Затем это внимание либо становится произвольным (человек выясняет, что именно привлекло его внимание), либо рассеивается и исчезает, когда человек утрачивает интерес к раздражителю.

Если человек плохо концентрирует свое внимание, его называют рассеянным. У такого человека произвольное внимание является слабым. Оно длится недолго, человек постоянно отвлекается. Но рассеянность может иметь и совершенно противоположную причину. Если человек слишком сосредотачивает внимание на собственных мыслях, он тоже становится рассеянным, так как не обращает внимания на то, что происходит вокруг него.

- Психологические особенности личности

- Темперамент

Люди рождаются неодинаковыми прежде всего потому, что обладают разными типами нервной системы, или типами темперамента (рис. 19). В зависимости от выносливости и силы основных нервных процессов возбуждения и торможения И.П. Павлов разделил всех людей на тех, у которых нервная система сильная, и на тех, у кого она слабая и чувствительная.

Темперамент-это свойство личности, характеризующее динамику протекания психических процессов и деятельности.

Слово темперамент ввел в оборот древнегреческий врач Гиппократ (У - IУ вв. до н.э.). Он понимал под ним свойство, определяющее индивидуальные различия людей и зависящее от пропорций 4-х жидкостей в теле: крови (по лат "сангве"), лимфы (по гречески "флегма"), желчи (по гречески "холе") и черной желчи (по гречески "мелана холе"). Преобладание одной из жидкостей соответствовало определенному темпераменту. Название типов темперамента сохранились до наших дней (сангвиник, флегматик, холерик, меланхолик). В то же время следует учитывать, что образование темпераментов в современной психологии объясняют совершенно по-другому. Доказано, что в основе каждого типа темперамента находятся особенности нервной системы человека, свойства этой нервной системы.

Рис. 19. Виды темперамента

А – холерик; Б -флегматик;

В – меланхолик; Г - сангвиник

Экспериментально были выделены следующие свойства нервной системы человека:

сила, проявляющаяся в выносливости, работоспособности нервной системы и определенным образом характеризующая процессы возбуждения и торможения (поэтому выделяют сильный и слабый типы нервной системы);

уравновешенность, характеризующая оптимальное соотношение процессов возбуждения и торможения;

подвижность, заключающаяся в характеристике скорости движения нервных процессов по коре головного мозга.

Психофизиолог И.П. Павлов показал, что каждому типу темперамента соответствует свое сочетание свойств нервной системы:

флегматик - сильный, уравновешенный, инертный тип нервной системы;

сангвиник - сильный, уравновешенный, подвижный тип нервной системы;

холерик - сильный, неуравновешенный, подвижный тип нервной системы;

меланхолик - слабый тип нервной системы.

- Характер

Характер - это свойство личности, выражающееся в ее отношениях к окружающему миру, к обществу, к деятельности, к самому себе, к другим людям, к вещам и предметам. Характер включает в себя устойчивые черты личности, которые с содержательной стороны описывают ее поведение и деятельность. Поэтому в психологии часто под характером понимают совокупность индивидуально-своеобразных черт, которые проявляются в типичных для данной личности способах деятельности, обнаруживаются в этих типичных обстоятельствах и выражают отношения личности к этим обстоятельствам. Отношения человека и характерологические черты формируются в течение жизни и поэтому характер, является приобретенным личностным образованием. Этот процесс зависит от определенных биологических особенностей личности: пола, темперамента, генетического состава. Индивидуальный психотип формируется также на основе воспитания, зависит от развития личности.

Иными словами, характер – совокупность устойчивых индивидуальных особенностей личности, складывающаяся и проявляющаяся в деятельности и общении, обусловливая типичные для нее способы поведения.

Основные его черты закладываются еще в младенчестве, когда ребенок начинает ощущать доверие или недоверие к окружающему миру. В связи с чем именно в этот период малышу важны любовь, забота, развитие, удовлетворение всех его жизненно необходимых потребностей.

По мере взросления дети все активнее познают окружающий мир через проводников – своих родителей, которые пользуются у них безоговорочным и непререкаемым авторитетом. Именно от родителей зависит то, какой характер будет у ребенка в будущем. Некоторые черты формируются у детей благодаря подражанию, другие – в результате развития и планомерного обучения.

Начиная примерно с 3 лет, дети попадают в социум, в котором присутствуют сверстники и другие взрослые. С новыми людьми необходимо взаимодействовать, налаживать контакт. Под влиянием социума формируются дополнительные черты характера, такие как коммуникабельность, сострадание, забота, доброта, щедрость и т. п.

В школьный период жизни для ребенка важно то, как оценивают его взрослые. Он начинает понимать, как нужно поступать, а какое его поведение недопустимо. В это время родители уже не оказывают большого влияния на характер ребенка, который все активнее социализируется. Он вовлечен в разные виды деятельности, в процессе которой у него развиваются такие качества, как инициативность, ответственность, пунктуальность, трудолюбие.

Кроме того, в подростковом возрасте формируется морально-этическая позиция, волевые качества личности. Ребенок, достигший совершеннолетия, имеет уже индивидуальный характер, который в последствии корректируется.

К основным факторам, оказывающим влияние на формирование и развитие характера, относятся:

воспитание в семье;

общепринятые культурные ценности, правила и устои в обществе;

личный пример людей, которых ребенок особенно любит, ценит и уважает;

общественное мнение;

саморазвитие.

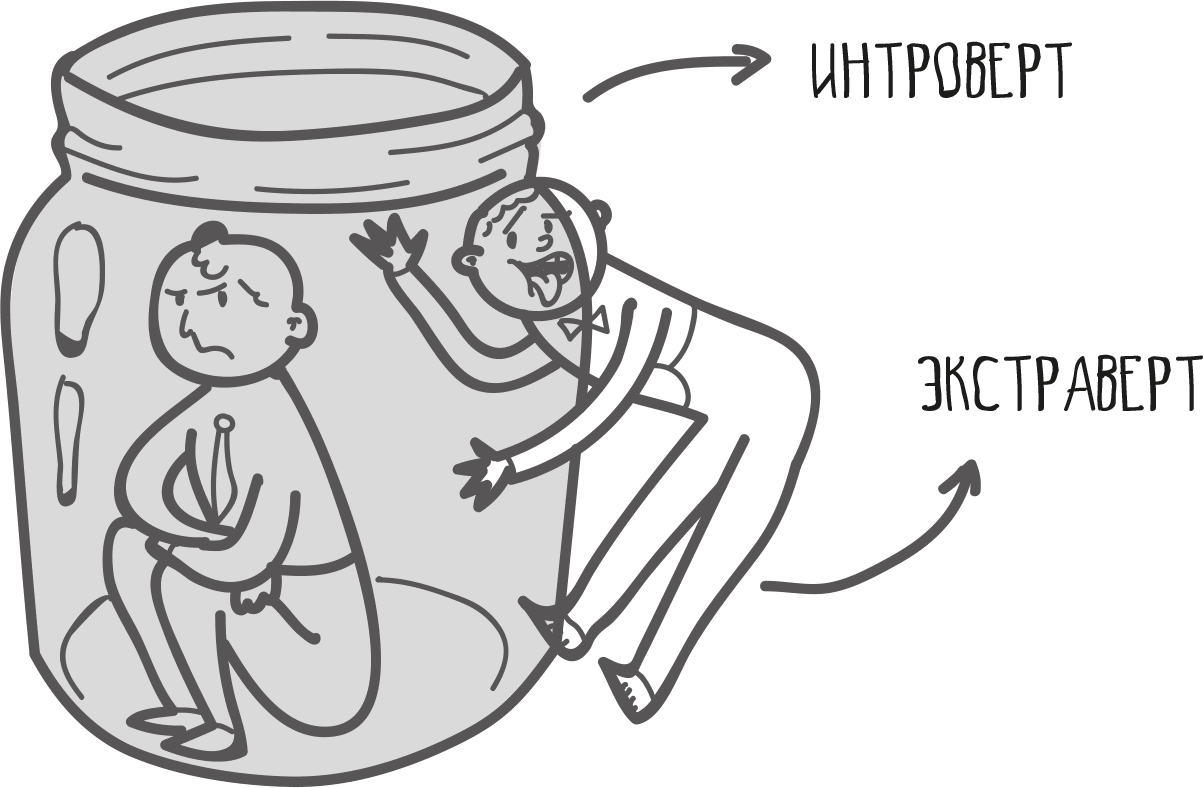

Если человек сам по себе общительный, он как бы повернут к другим людям, живет интересами других людей, нередко забывая о собственных неудобствах и нуждах, то этот человек относится к экстравертам. Такие люди имеют много друзей, быстро приспосабливаются к обстановке, легко входят в любой коллектив и нередко становятся лидерами (рис. 20).

Если же человек ориентирован на свой внутренний мир, он замкнут, не склонен к общению и часто подвергает себя самоанализу, имеет затруднения в социальной адаптации, социально пассивен, но достаточно настойчив в делах, которые имеют для них личностный смысл, то такой человек относится к интровертам (рис. 20).

Рис. 20. Изображение интроверта и экстраверта