Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Дубровская №1 средняя общеобразовательная школа

имени генерал-майора Никитина И. С.

ПОЗНАВАТЕЛЬНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ

«  ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА В ДОУ»

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА В ДОУ»

Разработчики:

старший воспитатель Бобкова А. А.

логопед Бабошина О. Г.

рп. Дубровка 2020 год

ТИП ПРОЕКТА: практико-ориентируемый, творческий

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА: воспитатели, родители воспитанников

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: июнь-июль

АКТУАЛЬНОСТЬ

Одним из важных положений ФГОС ДО является создание развивающей предметно-пространственной среды, которая должна представлять собой систему условий социализации и коммуникации детей.

Главным компонентом такой среды является предметно-пространственное обустройство детского сада, позволяющие реализовать все образовательные области, через создание эколого-развивающего комплекса на территории ДОУ.

Каждый год в летне-оздоровительный период встает проблема благоустройства территории и максимальное использование ее во время прогулок, т.к. большую часть времени дети находятся на свежем воздухе. Поэтому на территории дошкольного учреждения в целях экологического образования создана экологическая тропа, которая выполняет познавательную, развивающую и оздоровительную функцию.

Экологическая тропа – специально оборудованная в образовательных и воспитательных целях природная территория; маршрут, проходящий через различные природные объекты, имеющие эстетическую, природоохранную ценность, на котором дошкольники получают информацию о них.

Экологическая тропа включает в себя ряд самых разнообразных объектов растительного и животного мира, видовые ландшафтные композиции, малые архитектурные формы.

Большое значение для экологического воспитания дошкольников имеет показ конкретных фактов взаимодействия человека с природой, прежде всего знакомство на местном материале с разнообразной деятельностью взрослых в природе, многогранной практической работой по охране природы.

Учитывая вышесказанное, педагогами и специалистами ДОУ было принято решение создать на территории дошкольного учреждения экологическую тропу.

ЦЕЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТРОПЫ:

Формирование системы экологических знаний и представлений.

Развитие эстетических и нравственных чувств (умение видеть и почувствовать красоту природы, восхититься ею, желания сохранить ее).

Участие детей в посильной для них деятельности по уходу за растениями и животными, по охране и защите природы.

ЗАДАЧИ:

Расширять представления о растениях, насекомых, животных, птицах.

Развивать познавательный интерес.

Формировать первоначальные представления о явлениях природы, суточных и сезонных изменениях.

Формировать чувства близости к природе, заботы и бережного отношение к ней.

Определять стадии роста садовых, лесных и полевых культур и роли человека в их выращивании.

Дать представление о том, что растения – живые, очень хрупкие существа.

Формировать умение передавать свои впечатления от общения с природой в рисунках, рассказах и творческих работах.

Включать родителей в процесс экологического воспитания детей.

НАЗНАЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТРОПЫ:

Использовать прогулки для общения детей с природой ближайшего окружения, расширения кругозора и оздоровления детей на свежем воздухе.

Познакомить с разными объектами живой и неживой природы и показать взаимосвязь природы с окружающим миром.

Способствовать развитию экологической воспитанности дошкольников: вызывать чувство близости к природе, сопереживание ко всему живому, заботу и бережное отношение к природе.

Использовать прогулки по экологической тропе для развития наблюдательности, познавательной и творческой активности дошкольников посредством проведения игр, исследований, наблюдений, театрализованных занятий и других видов деятельности.

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:

Создание экологической тропы с разнообразными видовыми станциями.

Создание атрибутов к видовым станциям.

У детей проявится ярко выраженный интерес к объектам и явлениям природы.

Дети будут различать живую природу (растения, грибы, животные, человек) и неживую природу (воздух, почва, вода).

Ребята узнают особенности природы родного края.

Ребята будут бережно относиться к природе, будут стремиться к правильному поведению по отношению к миру природы.

Дети овладеют навыками экологически безопасного поведения в природе.

У ребят сформируется стремление к исследованию объектов природы, они научатся делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи.

ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТРОПЫ

I этап: Подготовительный

- обследование территории дошкольного учреждения и выделение наиболее интересных мест;

- составление карты-схемы тропы с нанесением маршрута всех ее объектов;

- составление паспорта «Экологической тропы»;

- подготовить литературу по экологическому развитию детей;

-составление проекта экологической тропы на территории учреждения.

II этап: Практический

- создание на участке видовых станций из имеющихся материалов;

- составление паспорта по своей видовой станции и рекомендаций по использованию объектов тропинки для работы с детьми разных возрастных групп (Приложение №1);

- создание красочного указателя для своей видовой станции;

- разработка методических рекомендаций по использованию видовых станций (Приложение №2);

- создание дополнительного материала по теме своей видовой станции (Приложение №3).

III этап: Заключительный

Создание экологической тропы, с различными видовыми станциями, каждая из которых имеет свою цель, методические рекомендации по ее использованию.

Приложение №1

ПАСПОРТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТРОПЫ

МБОУ Дубровская №1 СОШ им. генерал-майора Никитина И. С.

дошкольная группа

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТРОПЫ

Вид тропы: экологическая

Местонахождения: рп. Дубровка, ул. Ленина, д.53, территория дошкольного учреждения

Год закладки: 2020

Режим пользования: познавательные экскурсии, наблюдения, исследования, игры в разные времена года

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ МАРШРУТА:

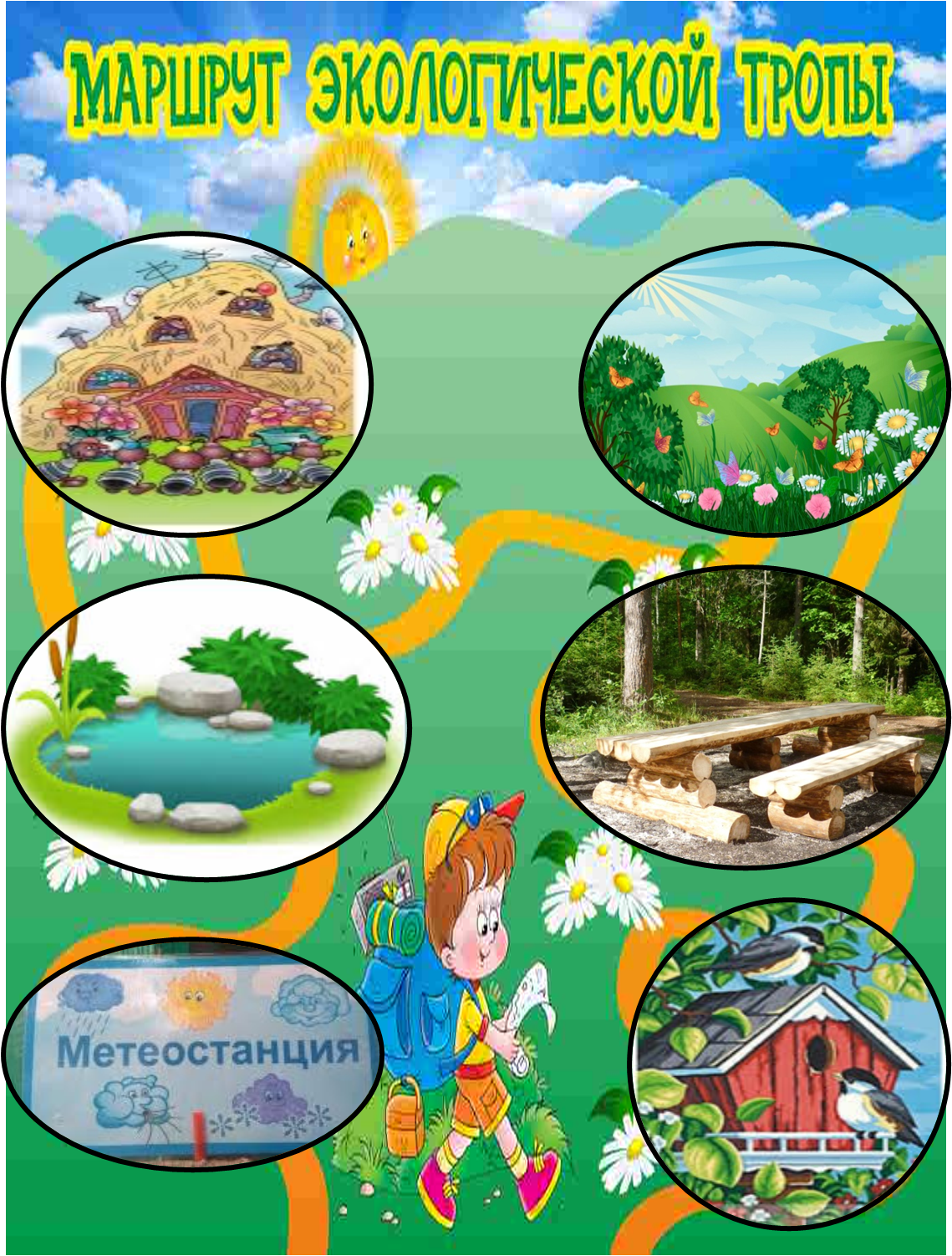

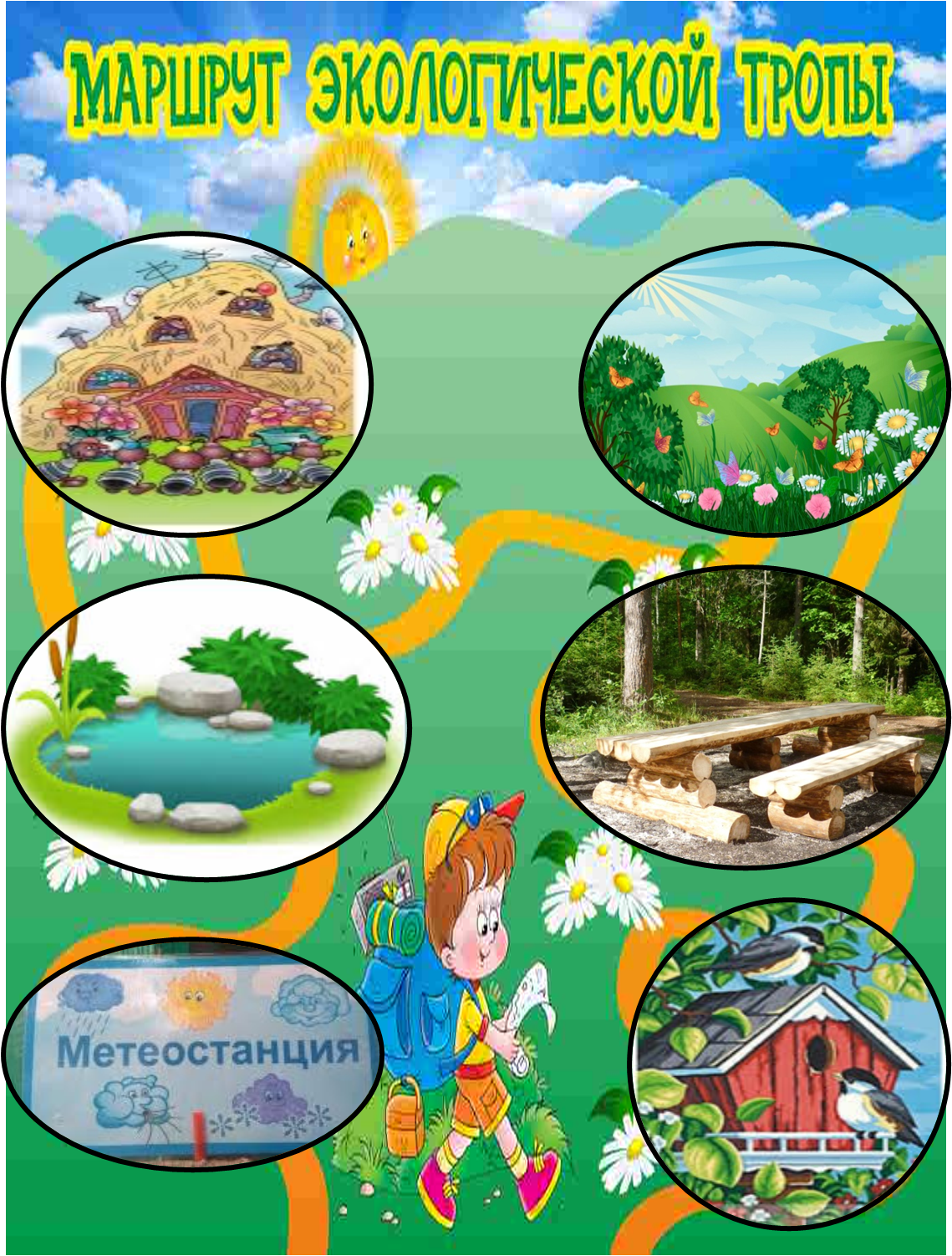

н ачало маршрута от стенда «Маленькие чудеса большой природы», затем движение по территории детского сада, «Метеостанция», «Пруд», «Паутина, муравейник», «Лесная опушка», «Место отдыха», «Птичья гостиная»

ачало маршрута от стенда «Маленькие чудеса большой природы», затем движение по территории детского сада, «Метеостанция», «Пруд», «Паутина, муравейник», «Лесная опушка», «Место отдыха», «Птичья гостиная»

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ НА МАРШРУТЕ

«Стенд »

Педагог обращает внимание детей на стенд.

Зачитывает приглашение детям.

Вместе с педагогом дети рассматривают

схему тропы, для определения

последовательности маршрута.

Правила поведения в природе.

Дети знакомятся с правилами поведения в природе при помощи плакатов на стенде, рассматривают иллюстрации, делятся своим жизненным опытом. Педагог обращает внимание детей на то, что во время путешествия по тропе тоже необходимо соблюдать правила:

- Не мешать жить обитателям тропы – проходить без лишнего шума.

- Запрещается срывать растения, вытаптывать траву, ломать ветки, ловить насекомых, бросать мусор.

- С тропы нельзя выносить сувениры природы: красивые камни, интересные коряги и т.п.

- С тропы можно «выносить» только знания, впечатления и хорошее настроение!

1. «Метеостанция» - площадка для организации наблюдений и изучения явлений природы (осадки, направление ветра, температура воздуха).

Метеостанция включает в себя флюгер,

указывающий направления ветра, вертушку,

п оказывающую силу ветра,

оказывающую силу ветра,

осадкометр (посуда для сбора осадков,

расположенная на стенде),

солнечные часы, термометры,

расположенные в тени и

на солнечном участке,

столик для занятий (дети иногда

зарисовывают свои наблюдения),

фигурку ежика с колючками в виде шишек.

Дети изучают и наблюдают явления природы (осадки, направление ветра), пользуются простыми приборами, помогающими определять погоду, Дети имеют возможность наблюдать интересные явления: в сырую погоду шишки у ежика на спинке закрываются, в жаркую, сухую открываются

Педагог знакомит детей с приборами для наблюдения за погодой, обращает внимание на интересные факты, помогает сделать выводы о взаимосвязи живой и неживой природы, предлагает сделать отметки в календаре погоды.

2 . «Пруд» - искусственный водоем с обитателями дает возможность организации сюжетно-ролевых игр, познавательной и исследовательской деятельности.

. «Пруд» - искусственный водоем с обитателями дает возможность организации сюжетно-ролевых игр, познавательной и исследовательской деятельности.

Дети рассматривают искусственный водоем

с водными растениями, насекомыми,

живущими в воде, фигурки лягушек,

рыбки, аиста, уток, наблюдают за изменениями

живых объектов природы,

отгадывают загадки, связанные с прудом

и его обитателями.

Педагог, используя иллюстративный материал, беседует с детьми об обитателях пруда (растения, животные, насекомые).

3 . «Паутина, муравейник» - зона экологического познания жизни насекомых (муравьев, пауков).

. «Паутина, муравейник» - зона экологического познания жизни насекомых (муравьев, пауков).

Дети рассматривают муравейник

из хвои и веточек, паутину,

фигурки муравьев и пуков,

рассматривают схему муравейника.

Педагог предлагает отгадать загадки

про пауков, муравьев и муравейник, рассказывает детям об устройстве муравейника и паутины, интересные факты из жизни этих насекомых, знакомит с пословицами, поговорками, народными приметами, связанными с муравьями, пауками, читает стихи и сказки.

4. «Лесная опушка» - зона для экологического познания дикой природы (знакомство с растениями, деревьями, животными, насекомыми)

Д ети рассматривают луговые

ети рассматривают луговые

и лесные цветы (ландыш, ветреница,

колокольчик, ромашка, василек и др.),

наблюдают за изменениями в их росте

и развитии, любуются красотой цветов

и наслаждаются их ароматом.

Дети рассматривают и наблюдают за

деревьями, травами и кустарниками,

сравнивают их, отыскивают различных

насекомых в траве, на грибочках.

Педагог беседует с детьми о цветах луга и леса, их особенностях, помогает выделить их общие признаки и различия, загадывает загадки, читает стихи об этих растениях, грибах.

5 . «Место отдыха» - зона отдыха с созданными атрибутами уединения для восстановления психологического комфорта;

. «Место отдыха» - зона отдыха с созданными атрибутами уединения для восстановления психологического комфорта;

Объект включает разные породы деревьев

смешанного леса (рябина, сосна, ель,

осина и др.), полянку с пеньком, столиком,

скамейкой и бревнами, с обитающими

под ним насекомыми (муравьи, червяки и др.)

Дети отдыхают, сидя на скамейке, бревнах и вдыхая лесной воздух, собирают природный материал для поделок (листья, шишки и т.д.)

Педагог беседует с детьми об обитателях леса (растениях, животных, насекомых), загадывает загадки о них. Закрепляет знания детей о правилах поведения в лесу с помощью экологических знаков, организует словесные и подвижные игры. («Угадай дерево», «Я знаю пять названий животных/ насекомых леса», «Раз, два, три – к дереву беги», «Кто быстрей займет пенек» и т.д.)

6 . «Птичья гостиная» - зона наблюдения и заботы о прилетающих птицах.

. «Птичья гостиная» - зона наблюдения и заботы о прилетающих птицах.

Дети наблюдают за птицами, прилетающими

к кормушке, поилке, скворечнику в разное

время года, слушают их пение, отгадывают

загадки о зимующих и перелетных птицах,

узнают их на картинках.

Педагог обращает внимание детей на

объекты «птичьей гостиной» - скворечник,

кормушки, поилки, фигурки птиц, беседует

с детьми о птицах, их особенностях, о том,

чем они питаются, какую пользу приносят природе,

о том, как человек может помочь птицам; предлагает насыпать корм, наполнить водой поилки, помогает сформулировать детям правила поведения в «птичьей гостиной».

В конце маршрута педагог с детьми возвращаются к стенду, где педагог спрашивает детей о том, где они побывали, что нового узнали, благодарит за соблюдение правил поведения на тропинке, доброе и заботливое отношение к природе и «награждает» ребят различными призами (конфеты, медали «Мы друзья природы», картинки для раскрашивания, книжки –малышки и др.)

Результаты:

- На территории дошкольного учреждения создана экологическая тропинка. Это "экологическое пространство" позволяет проводить с дошкольниками разнообразную эколого-педагогическую работу.

- У детей дошкольного возраста:

появился ярко выраженный интерес к объектам и явлениям природы

повысился уровень экологических знаний, познавательной и речевой активности,

узнали особенности природы родного края,

овладели навыками экологически безопасного поведения в природе.

сформировалось стремление к исследованию объектов природы, они научились делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи.

Вывод

Таким образом, создание эколого-развивающей среды в детском саду - это непрерывный педагогический процесс, который включает в себя организацию групповых пространств, наблюдения в природе, экскурсии по экологической тропинке. Это позволяет, не покидая территории детского сада, познакомить детей с родной природой, научить бережно к ней относиться, учить ценить её красоту.

Приложение №2

Методические рекомендации по использованию

видовых станций «Экологической тропы»

Я сорвал цветок - и он увял.

Я поймал мотылька -и он умер у меня на ладони

И тогда я понял, что прикоснуться к красоте

можно только сердцем.

П. Гвездослав

Экологическая тропа - это специальный образовательный маршрут в природных условиях, где есть экологически значимые природные объекты.

На маршруте происходит знакомство детей с естественными объектами, многообразием растений и животных, связями, которые имеются между ними. В настоящее время остро стоит проблема экологического образования. Экологическое просвещение является одним из выходов из экологического кризиса, так как оно подразумевает гармонизацию экологического мышления и отказ от потребительского отношения к природе.

Экологическая тропа помогает в привитии экологической культуры детям. Особенность процесса экологического воспитания на тропе природы состоит в том, что он строится на основе непринуждѐнного усвоения информации и норм поведения непосредственно в природном окружении.

Экологическая тропа - маршрут, проходящий через различные природные объекты, имеющие эстетическую, природоохранную ценность, на котором дети получают информацию об этих объектах. Это одна из форм воспитания экологического мышления и мировоззрения.

Экологическая тропинка позволяет более продуктивно использовать обычные прогулки с детьми для общения с природой и одновременно для их оздоровления на свежем воздухе. Частота посещения всех точек тропинки зависит от возраста детей и ваших целей. В разное время можно посещать разные точки, даже одну точку за прогулку. Одни и те же объекты изучаются много раз, особенно в разные сезоны года. При ознакомительной прогулке можно посетить разные точки, если же преследуется конкретная цель, (например, при помощи луп исследовать пень), то можно ограничиться одним объектом. На тропинке проводятся наблюдения, игры, театрализованные занятия, экскурсии. Очень важно помнить об интегрированном подходе: наблюдения за объектами организует эколог или воспитатель, свои впечатления об увиденном дети выражают на занятиях музыкой, изобразительной, театрализованной деятельностью, в подвижных играх. Объекты экологической тропинки дают большие возможности для сенсорного развития ребенка, для проведения систематических исследований, экологических праздников, игр, инсценировок с участием «хозяина тропинки», эмоционального развития детей, в частности, формирования чувства близости к природе и сопереживания всему живому.

Основными задачами, при работе с детьми дошкольного возраста являются - уточнение, систематизация и углубление знаний детей о растениях, животных и природных явлениях, о состоянии окружающей среды, формировании знаний о жизненных проявлениях всего живого (питание, рост, развитие), развитие интереса к миру природы; воспитание гуманного отношения ко всему живому, чувство милосердия; путем систематического, целенаправленного общения дошкольников с окружающей средой, закладывать основы экологической культуры личности.

Знания, которые дети получают на тропе, помогают расширять и углублять знания, полученные на занятиях. Главное же состоит в том, что дети овладевают умениями применять на практике разные знания в комплексе, постигая неразрывное единство природой среды и человека. Можно выделить следующие функции экологической тропы:

познавательная,

оздоровительная,

развивающая, ознакомительная.

В каждой возрастной группе работа на экологической тропе предусматривает определенное содержание и методические приемы. Учитывая особенности возраста, а также специфику этой развивающей среды, при организации работы на экологической тропе можно использовать разнообразные формы: экскурсии, занятия-опыты, решение экологических ситуативных задач, занятия - наблюдения, экологические игры, конкурсы, праздники. Экологическая тропа - это средство нравственного, эстетического, трудового воспитания. Привлекая внимание детей к изменениям, происходящим в природе в разные временные отрезки, важно научить детей не только любоваться увиденным, но и наблюдать, понимать некоторые явления природы, заботиться о ней, охранять и преумножать ее богатства.

Заключение. Во время путешествия по экологической тропе: дети играют, наблюдают, учатся не просто смотреть, но и видеть то, что их окружает, рассказывать о своих впечатлениях, ориентироваться во времени и пространстве, главное — появляется чувство прекрасного. Воспитывается любовь к природе, желание беречь её и сохранять!

Приложение №3

Дополнительный материал

по теме каждой видовой станции «Экологической тропы»

2. «Пруд»

Посидите немного на берегу лесного озерка, и вас, несомненно, восхитит огромное разнообразие и изобилие обитающих здесь насекомых. Спокойная поверхность воды напоминает туго натянутую прозрачную пленку, на ее отливающем серебром просторе многочисленные насекомые прыгают, кружат и скользят, словно и нет никакой гравитации. В пригоршне пронизанного корнями ила, взятого у края воды, вы обнаружите несколько странных созданий — это личинки насекомых, которые более знакомы нам в окрыленной, взрослой форме. Воздух наполнен металлическим блеском разных стрекоз, кружевными крыльями поденок, танцующими роями комаров-звонцов. Именно это обилие насекомых помогает прокормиться другим обитателям озера рыбам, тритонам и лягушкам.

Стрекоза:

У самого берега заросшего водоёма, среди тростника, камышей и хвощей быстро снуют в погоне за более мелкими насекомыми стрекозы. Эти существа имеют вытянутое тело, голову с большими сложными глазами, каждый из которых состоит из более чем 30000 отдельных линз, и две пары прозрачных, вытянутых крыльев. Стрекозы - дневные хищные насекомые. Известно более 3 тыс. видов. Свои личинки стрекозы откладывают в воду. Личинки этих насекомых - страшные подводные хищники, нападающие даже на маленьких рыбок. Через 1-3 года личинки превратятся во взрослых стрекоз, способных жить на суше.

У самого берега заросшего водоёма, среди тростника, камышей и хвощей быстро снуют в погоне за более мелкими насекомыми стрекозы. Эти существа имеют вытянутое тело, голову с большими сложными глазами, каждый из которых состоит из более чем 30000 отдельных линз, и две пары прозрачных, вытянутых крыльев. Стрекозы - дневные хищные насекомые. Известно более 3 тыс. видов. Свои личинки стрекозы откладывают в воду. Личинки этих насекомых - страшные подводные хищники, нападающие даже на маленьких рыбок. Через 1-3 года личинки превратятся во взрослых стрекоз, способных жить на суше.

Водомерка:

Водомерка - клоп, название которого отражает его образ жизни. Эти насекомые живут на прудах, озерах и тихих реках. Существуют также и морские водомерки. Эти клопы перемешаются по поверхности воды и не тонут благодаря жировой пленке, которая покрывает их лапы. На брюшке также имеется слой жира. Кроме того, воде свойственно поверхностное натяжение, и во многом благодаря этому водомерки удерживаются на ее поверхности. Лапы этого насекомого равномерно распределяют вес по поверхности воды, которая удерживает легкую водомерку своей плотностью.

Водомерка - клоп, название которого отражает его образ жизни. Эти насекомые живут на прудах, озерах и тихих реках. Существуют также и морские водомерки. Эти клопы перемешаются по поверхности воды и не тонут благодаря жировой пленке, которая покрывает их лапы. На брюшке также имеется слой жира. Кроме того, воде свойственно поверхностное натяжение, и во многом благодаря этому водомерки удерживаются на ее поверхности. Лапы этого насекомого равномерно распределяют вес по поверхности воды, которая удерживает легкую водомерку своей плотностью.

Лягушка:

Лягушки — семейство бесхвостых земноводных. Лягушка запечатлела в себе самый длительный в истории жизни на суше опыт борьбы за существование. Это привело к универсальности ее анатомии и физиологии, обеспечив уникальную приспособленность к жизни в пограничной зоне. Как и миллионы лет назад, свою жизнь лягушка начинает в воде. Из икринки, отложенной в воду, развивается головастик. Пока что он мало отличается от мальков рыб. Но вот начинается серия превращений, состоящая примерно из тридцати переходных стадий, что и помогает лягушке приспособится к жизни на суше, и головастик превращается из «рыбы» в наземное животное.

Лягушки — семейство бесхвостых земноводных. Лягушка запечатлела в себе самый длительный в истории жизни на суше опыт борьбы за существование. Это привело к универсальности ее анатомии и физиологии, обеспечив уникальную приспособленность к жизни в пограничной зоне. Как и миллионы лет назад, свою жизнь лягушка начинает в воде. Из икринки, отложенной в воду, развивается головастик. Пока что он мало отличается от мальков рыб. Но вот начинается серия превращений, состоящая примерно из тридцати переходных стадий, что и помогает лягушке приспособится к жизни на суше, и головастик превращается из «рыбы» в наземное животное.

Жук-плавунец:

Ж ук – плавунец – это большой водный жук. Он имеет плоское и овальной формы тело. Спинка — темно – зеленого цвета. В длину тело жука достигает 3 см., хотя встречаются виды, у которых некоторые особи достигают 4,5 см. Всего в мире известно более 4000 видов. Жуки – плавунцы обитают в водоемах со стоячей водой. Они предпочитают глубокие места с заросшей растительностью богатые животным населением, которое служит им достаточным запасом пищи. Плавунец — отличный подводный пловец. Обладая отличными лапками – веслами, жук превосходно и быстро плавает и по скорости не уступает некоторым рыбам. Чтобы удержаться на дне, жуку требуется уцепиться за какое – либо растение или подводный предмет. Для этого насекомое использует передние конечности, которые снабжены на конце острыми крючками. К гладкой поверхности жуки прикрепляются благодаря тарелкообразным расширениям, находящимся на передней паре лап.

ук – плавунец – это большой водный жук. Он имеет плоское и овальной формы тело. Спинка — темно – зеленого цвета. В длину тело жука достигает 3 см., хотя встречаются виды, у которых некоторые особи достигают 4,5 см. Всего в мире известно более 4000 видов. Жуки – плавунцы обитают в водоемах со стоячей водой. Они предпочитают глубокие места с заросшей растительностью богатые животным населением, которое служит им достаточным запасом пищи. Плавунец — отличный подводный пловец. Обладая отличными лапками – веслами, жук превосходно и быстро плавает и по скорости не уступает некоторым рыбам. Чтобы удержаться на дне, жуку требуется уцепиться за какое – либо растение или подводный предмет. Для этого насекомое использует передние конечности, которые снабжены на конце острыми крючками. К гладкой поверхности жуки прикрепляются благодаря тарелкообразным расширениям, находящимся на передней паре лап.

Иногда можно встретить плавунца на суше или на дороге неподалеку от водоема. Это объясняется тем, что у жука есть развитые крылья, которые помогают ему временами улетать от места постоянного обитания.

У литка:

литка:

В прудах, озерах и тихих заводях рек на водных растениях всегда можно найти крупную улитку - обыкновенного прудовика. Тело прудовика заключено в спирально закрученную в 4-5 оборотов раковину, имеющую острую вершину и большое отверстие - устье. Раковина состоит из извести, покрытой слоем зеленовато-коричневого рогоподобного вещества. Она служит защитой мягкому телу прудовика. В теле прудовика можно различить три основные части: туловище, голову и ногу, но резких границ между ними нет. Через устье из раковины могут высовываться только голова, нога и передняя часть туловища. Нога мускулистая и занимает всю брюшную сторону тела. Моллюсков, имеющих такие ноги, как у прудовика, называют брюхоногими. Скользя подошвой ноги по подводным предметам или подвесившись снизу к поверхностной пленке воды, прудовик плавно движется вперед. Питаются прудовики листьями и стеблями водных растений.

3. «Паутина, муравейник»

Лесные защитники - Муравьи

К онечно же, каждый человек, побывавший в лесу, сталкивался с муравьиными домиками, сооруженными из веточек и опавшей хвои. А знаете ли вы, что в этих домах существуют свои строгие правила общежития и у всех жителей есть свои обязанности? Уклад жизни семьи муравьев сходен у большинства видов. Один раз в году, с наступлением теплого времени, в гнезде-муравейнике появляются крылатые самцы и самки муравьев, которые разлетаются в так называемый "брачный лет". Самцы вскоре погибают, а самки сбрасывают крылья и становятся царицами – основателями нового гнезда. Найдя подходящее для муравейника место – в земле, под камнями, в старых пнях, под корой гниющих деревьев, самка откладывает первую порцию яиц. Вылупившихся личинок она кормит своей слюной. Личинки превращаются в куколок, а из куколок получаются первые рабочие особи, и начинается жизнь нового муравейника. Самок-цариц в муравейнике бывает одна или несколько, они живут до 15 лет и все время откладывают яйца. Рабочие муравьи, самая многочисленная часть семьи, живут меньше – несколько лет. Все рабочие муравьи образуют отдельные группы – касты. У каждой касты свои обязанности – одни ухаживают за самками и молодыми муравьями, другие строят и ремонтируют муравейник, третьи чистят его, четвертые защищают муравейник от врагов, пятые – снабжают всех обитателей пищей.

онечно же, каждый человек, побывавший в лесу, сталкивался с муравьиными домиками, сооруженными из веточек и опавшей хвои. А знаете ли вы, что в этих домах существуют свои строгие правила общежития и у всех жителей есть свои обязанности? Уклад жизни семьи муравьев сходен у большинства видов. Один раз в году, с наступлением теплого времени, в гнезде-муравейнике появляются крылатые самцы и самки муравьев, которые разлетаются в так называемый "брачный лет". Самцы вскоре погибают, а самки сбрасывают крылья и становятся царицами – основателями нового гнезда. Найдя подходящее для муравейника место – в земле, под камнями, в старых пнях, под корой гниющих деревьев, самка откладывает первую порцию яиц. Вылупившихся личинок она кормит своей слюной. Личинки превращаются в куколок, а из куколок получаются первые рабочие особи, и начинается жизнь нового муравейника. Самок-цариц в муравейнике бывает одна или несколько, они живут до 15 лет и все время откладывают яйца. Рабочие муравьи, самая многочисленная часть семьи, живут меньше – несколько лет. Все рабочие муравьи образуют отдельные группы – касты. У каждой касты свои обязанности – одни ухаживают за самками и молодыми муравьями, другие строят и ремонтируют муравейник, третьи чистят его, четвертые защищают муравейник от врагов, пятые – снабжают всех обитателей пищей.

П аук – это не насекомое, ведь у насекомых 6 ног, а у паука – 8. В отличии от насекомых у него нет усиков – антенн. Голова и грудь слились вместе. У паука 8 глаз, все они расположены на голове парно. Благодаря этому паук, не поворачивая головы, может видеть всё, что происходит вокруг. На брюшке у пауков есть паутинные бугорки (железы) с несколькими отверстиями. Из них выделяется жидкость, которая на воздухе твердеет и превращается в нить.

аук – это не насекомое, ведь у насекомых 6 ног, а у паука – 8. В отличии от насекомых у него нет усиков – антенн. Голова и грудь слились вместе. У паука 8 глаз, все они расположены на голове парно. Благодаря этому паук, не поворачивая головы, может видеть всё, что происходит вокруг. На брюшке у пауков есть паутинные бугорки (железы) с несколькими отверстиями. Из них выделяется жидкость, которая на воздухе твердеет и превращается в нить.

Некоторые виды пауков ткут из неё «пелёнки» для откладываемых яиц. А когда паучки выводятся, паутина становится гнездом.

Иногда нить служит лестницей для спуска и подъёма. Или самолётиком – ветер подхватит паутину с паучком и переносит в другое место.

Но главное – из нити паук плетёт сеть – ловушку для насекомых.

Паутина может показаться брошенной. Паука в ней нет, но это не так, на самом деле он притаился и ждёт, когда в сеть попадётся добыча. Пауки обладают совершенной маскирующей окраской. О том, что в сеть кто – то попал, паук узнаёт по дрожанию сигнальной нити, которая тянется от середины паутины к месту засады. Выбраться из сети не удаётся никому, так как нити смазаны клейким веществом.

Стихотворение: «Диво дивное – паук –

Восемь ног и восемь рук.

Если надо наутёк –

Выручают восемь ног.

Сеть сплести за кругом круг –

Выручают восемь рук.

Если злится на кого – то,

Словно все кругом враги,

Спину горбит, смотрит люто,

Значит, встал не с той ноги» С. Я. Маршак.

4. «Лесная опушка»

ЦВЕТЫ

Одуванчик:

Одуванчик:

Одуванчик — растение с ветвистым, стержневым корнем толщиной около 2 см и длиной около 60 см, в верхней части переходящим в короткое многоглавое корневище.

Листья голые, перисто-надрезанные или цельные, собранные в прикорневую розетку.

Все части растения содержат густой белый млечный сок.

Цветёт одуванчик в мае, плодоносит семянками с белым хохолком — с июня.

Есть один такой цветок, не вплетешь его в венок

Золотой и молодой за неделю стал седой,

А денечка через два облысела голова

На него подуй слегка:

Был цветок - и нет цветка.

(Одуванчик)

Ромашка

Ромашка аптечная — это однолетнее травянистое растение, 15—30 см высотой. Корень стержневой, тонкий. Все растение имеет сильный аромат. Стебель травы прямостоячий, густоветвистый. Листья ромашки очередные, сидячие. Соцветия — корзинки. Краевые цветки ромашки язычковые белые, внутренние — трубчатые желтые. Листочки — обертки зеленые, по краям белопленчатые, тупые. Цветет растение ромашка с мая по сентябрь. Плоды — семянки без хохолка.

Ромашка аптечная — это однолетнее травянистое растение, 15—30 см высотой. Корень стержневой, тонкий. Все растение имеет сильный аромат. Стебель травы прямостоячий, густоветвистый. Листья ромашки очередные, сидячие. Соцветия — корзинки. Краевые цветки ромашки язычковые белые, внутренние — трубчатые желтые. Листочки — обертки зеленые, по краям белопленчатые, тупые. Цветет растение ромашка с мая по сентябрь. Плоды — семянки без хохолка.

На травинке солнца глаз

Светит каждому из нас

Но совсем не горячи

Клевер:

Клевер - ценнейшее кормовое растение. Домашних животных нужно кормить, а клевер даёт много зелёной массы, что очень важно в условиях непродолжительного, часто прохладного и дождливого лета. В Европе его начали специально выращивать с XIV в. Теперь выращивают 12-15 видов кормового клевера, многие из которых в диком виде уже неизвестны. Это самое ценное кормовое растение. Красная головка клевера - соцветие из многочисленных, любопытно устроенных цветков. Верхний лепесток более крупный, два вытянуты вперёд и внизу ещё два сросшихся между собой лепестка, в которых находится 10 тычинок и пестик. В цветках много нектара и вокруг них всегда кружат пчёлы. К концу лета созревают бобы с одним или двумя мелкими жёлтыми или фиолетовыми семенами.

Клевер - ценнейшее кормовое растение. Домашних животных нужно кормить, а клевер даёт много зелёной массы, что очень важно в условиях непродолжительного, часто прохладного и дождливого лета. В Европе его начали специально выращивать с XIV в. Теперь выращивают 12-15 видов кормового клевера, многие из которых в диком виде уже неизвестны. Это самое ценное кормовое растение. Красная головка клевера - соцветие из многочисленных, любопытно устроенных цветков. Верхний лепесток более крупный, два вытянуты вперёд и внизу ещё два сросшихся между собой лепестка, в которых находится 10 тычинок и пестик. В цветках много нектара и вокруг них всегда кружат пчёлы. К концу лета созревают бобы с одним или двумя мелкими жёлтыми или фиолетовыми семенами.

Клевер полезен и человеку. Высушенные, измельченные цветочные головки - хорошая заправка для супа. Молодые стебли и листья можно добавлять в овощные салаты. Ведь в соцветиях и листьях содержится много полезных веществ: эфирное и жирное масла, витамины группы С, В, Е, каротин, смолистые вещества.

Клевер - лекарственное растение. В народной медицине цветки и листья клевера настаивают и пьют как потогонное, мочегонное, антисептическое средство, как укрепляющее средство после долгой болезни и малокровии, при заболеваниях лёгких, бронхитах и астме. Ожоги, нарывы и боли в суставах также лечат отваром клевера.

РАСТЕНИЯ ЛЕСНОЙ ЗОНЫ

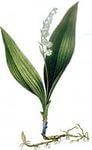

Л андыш:

андыш:

Многолетнее травянистое растение с подземными горизонтальными и вертикальными корневищами.

Листья, их два (реже один или три), крупные на длинных черешках, продолговато-эллиптические или ланцетные, заостренные, длиной до 20 см, жилкование листьев дуговидное. Цветонос боковой, безлистный, трехгранный.

Соцветие одностороннее, простое с 3-11 (иногда с 20) цветками. Нижние цветки ландыша распускаются раньше верхних.. Цветки не имеют нектарников и привлекают насекомых опылителей сильным ароматом и пыльцой. Ландыши опыляются пчелами и шмелями, при отсутствии насекомых опылителей возможно самоопыление.

Цветение начинается в конце мая - начале июня, длительность цветения 15-20 дней. Впервые растение зацветает на седьмой год. Плоды созревают в конце августа – начале сентября. Плод оранжевая ягода, с двумя – восьмью семенами. Активно размножается вегетативно – путём разрастания корневищ. Семена распространяются птицами.

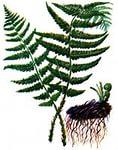

Папоротник:

П апоротники одни из древнейших растений на земле. В настоящее время насчитывается около 300 родов и более 10 000 видов. Ныне живущие папоротники распространены на всех континентах, встречаются в самых разнообразных экологических условиях, в пустынях, лесах, болотах, озерах.

апоротники одни из древнейших растений на земле. В настоящее время насчитывается около 300 родов и более 10 000 видов. Ныне живущие папоротники распространены на всех континентах, встречаются в самых разнообразных экологических условиях, в пустынях, лесах, болотах, озерах.

По своим размерам папоротники варьируют от 25м в высоту, (тропические древовидные формы) до совсем крошечных, размером в несколько миллиметров. У большинства видов папоротников листья совмещают две функции – фотосинтеза и спороношения.

Размножение папоротников осуществляется в основном за счет спор. Для их прорастания необходима влага, положительная температура и определенная кислотность почвы, интенсивность и количество света специфические для каждого вида. Кроме того у папоротников весьма широко распространено вегетативное размножение, чаще всего с помощью выводковых почек.

НАСЕКОМЫЕ

Божья коровка:

Мы знаем божью коровку как маленького красного жучка с чёрными точками. На самом деле это насекомое имеет очень разнообразную окраску. На первый взгляд эти жучки кажутся мирными, но большинство из них активные и прожорливые хищники. Они уничтожают массу различных вредителей сада и поля - тлей, червецов, щитовок, мелких личинок и куколок. За день этот хищник истребляет от 50 до 270 тлей, чем приносит огромную пользу хозяйству человека. Сама же божья коровка несъедобна для большинства птиц и животных.

Мы знаем божью коровку как маленького красного жучка с чёрными точками. На самом деле это насекомое имеет очень разнообразную окраску. На первый взгляд эти жучки кажутся мирными, но большинство из них активные и прожорливые хищники. Они уничтожают массу различных вредителей сада и поля - тлей, червецов, щитовок, мелких личинок и куколок. За день этот хищник истребляет от 50 до 270 тлей, чем приносит огромную пользу хозяйству человека. Сама же божья коровка несъедобна для большинства птиц и животных.

Бабочка:

На луговых просторах разнотравья, в степи и на полях в период цветения различных растений всегда можно увидеть множество бабочек. Они ласкают взор человека, являясь украшением природы. Известно 140 000 видов этих прекрасных созданий. Как по цвету, так и по величине бабочки бывают очень разнообразны. Размах крыльев бабочки птицекрыл королевы Александры составляет 28 см, а размах крыльев африканской бабочки "синий карлик" - всего 1,4 см. Их крылья покрыты микроскопическими разноцветными чешуйками, похожими на блестящую пыль, которые помогают бабочкам летать. Эти насекомые питаются сладким нектаром цветов и тем самым способствуют опылению растений.

На луговых просторах разнотравья, в степи и на полях в период цветения различных растений всегда можно увидеть множество бабочек. Они ласкают взор человека, являясь украшением природы. Известно 140 000 видов этих прекрасных созданий. Как по цвету, так и по величине бабочки бывают очень разнообразны. Размах крыльев бабочки птицекрыл королевы Александры составляет 28 см, а размах крыльев африканской бабочки "синий карлик" - всего 1,4 см. Их крылья покрыты микроскопическими разноцветными чешуйками, похожими на блестящую пыль, которые помогают бабочкам летать. Эти насекомые питаются сладким нектаром цветов и тем самым способствуют опылению растений.

Пчела:

Пчела - это “великая труженица”. Часто её можно увидеть на лугах и в садах. Она живёт в семье. Пчелиная семья включает до 80 тыс. пчёл, основную часть которой составляют рабочие пчёлы. В семье обязательно есть одна самка матка, способная откладывать яйца, и несколько сотен самцов - трутней. Рабочие пчёлы строят из воска соты, в которых содержат личинок. Весной, летом и осенью пчёлы усиленно запасают мёд. Мёд, прополис, пчелиный яд и другие продукты пчелиной семьи имеют большое значение в жизни человека.

Пчела - это “великая труженица”. Часто её можно увидеть на лугах и в садах. Она живёт в семье. Пчелиная семья включает до 80 тыс. пчёл, основную часть которой составляют рабочие пчёлы. В семье обязательно есть одна самка матка, способная откладывать яйца, и несколько сотен самцов - трутней. Рабочие пчёлы строят из воска соты, в которых содержат личинок. Весной, летом и осенью пчёлы усиленно запасают мёд. Мёд, прополис, пчелиный яд и другие продукты пчелиной семьи имеют большое значение в жизни человека.

О са:

са:

Оса относится к отряду перепончатокрылые, распространена почти повсеместно, за исключением Антарктиды. У этого насекомого полосатое брюшко и пара прозрачных крыльев. Оса - хищное насекомое. Она выкармливает своих личинок белковой пищей - мухами, пчёлами, пресмыкающимися и млекопитающими. Сама же питается нектаром цветов и спелыми сочными плодами. Нередко нам приходится отгонять этих навязчивых насекомых от варенья, компотов, фруктов, а также дынь, арбузов и ягод.

К омар:

омар:

Комары – маленькие кровососущие насекомые, принадлежащие к семейству комариных.

Комары имеют тонкие тело длиной 3—15 мм, длинные ноги и узкие прозрачные крылья. Окрас жёлтый, коричневый или серый. Крылья чешуйчатые. Брюшко состоит Грудная клетка шире брюшка. Лапки на конце имеют пару коготков. Ротовой аппарат у комаров относится к колюще-сосущему типу. У самок хоботок длинный и состоит из колющих щетинок, у самцов же — без них.Ротовой аппарат находится в трубочковидной нижней губе, в которой находятся несколько челюстей (нижние челюсти и верхние). Ими комар и прорезает отверстие в коже, погружает его до уровня кровеносных капилляров и по этой трубочке осуществляет засасывание крови. Комары - неотъемлемый элемент природных сообществ. Велико количество животных и птиц, для которых комары являются пропитанием. Также, комары, как и многие другие насекомые, личинки которых активно развиваются в водной среде, являются одной из основных причин неистощаемости почв.

Сверчок:

Сверчок - это обитатель Южной и Средней Европы, Северной Африки и Западной Азии.

Держится, как правило, вблизи человеческого жилья, а в более холодных странах живет только в домах, где есть постоянное отопление. Это ночное насекомое питается растительными и животными остатками. Приятно услышать его удивительное "пение" среди зимних морозов, и сразу становится теплее на душе.

Жук:

Ж уки – самый обширный отряд насекомых. Небольшое тело жука разделяется на три части – голову, туловище и члены. На голове два усика или щупальца; ими жук ощупывает предметы, к которым прикасается. Каждая ножка состоит из пяти члеников. Сверху, на спине у жука два жёстких крыла, а под ними находятся два других – тонких, нежных и больших. При полёте жук производит своими крыльями знакомое нам жужжание, хотя голоса он не имеет.

М уха:

Комнатные мухи нам всем хорошо знакомы: они надоедают нам всё лето и только зимою оставляют нас в покое. Её глаза состоят из множества крошечных глазок, которые смотрят во все стороны. Изо рта у мухи высовывается хоботок, которым она всасывает жидкость. Тело мухи усеяно бесчисленными волосками. Потомство у неё велико: из одной мухи в год может разродиться несколько миллионов мух. Беда была бы человеку от этих насекомых, если бы зимние холода не убивали личинки и куколки, если бы птицы не ловили бы их в воздухе, а пауки не ловили бы их в свои сети.

5. «Место отдыха»

Деревья - цветковые и голосеменные растения с многолетними одревесневающими стеблями и корнями; жизненная форма растений. В отличие от кустарников, почти все одноствольные деревья ветвятся и образуют крону. В открытых местообитаниях деревья формируют раскидистую крону, ствол короткий и толстый. В лесу, в сомкнутом древостое ствол тоньше, прямее, более высокий, крона узкая, расположена высоко. Среди деревьев есть вечнозелёные и листопадные.

Объекты для наблюдений: береза, клен, карагач, ясень, тополь.

Береза

Большинство видов берёз - деревья высотой 30-45 м, с обхватом ствола до 120—150 см, некоторые виды — кустарники от крупных до мелких, вплоть до стелющихся, едва приподнимающихся над землёй.

В давние времена, когда еще не было бумаги, умельцы особым образом выделывали верхний слой березовой коры — бересту, чтобы на ней можно было писать. Древесина дерева и сегодня служит для изготовления мебели, листья и почки используются в лекарственных целях, березовый сок не только вкусен, но и полезен, а из гибких тонких веток получаются отличные веники для бани.

Зелена, а не луг, Стоит Аленка, платок зеленый

Бела, а не снег, Тонкий стан, белый сарафан.

Кудрява, а без волос (Береза) (Береза)

Рябина

Рябина — великолепное украшение лесов. Это изящное деревце, сказочно красиво в любое время года. Ранней весной рябина надевает наряд из нежно-зеленых кружевных листочков, а в конце весны, в мае, зацветает пышными белыми гроздьями.

Летoм рябина дарит нам прохладу, защищая от жаркого солнца.

А в осенние дни это деревце становится волшебно красивым. Солнышко, прощаясь с рябинкой до весны, дарит ей свои самые красивые краски. Словно сказочная принцесса в кружевном желтом сарафане с ярко-красными сережками-гроздьями красуется рябина. Но это убранство недолговечно. Холодный безжалостный ветер вскоре сорвет чудесный наряд, и только красные гроздья ягод будут таить нежные воспоминания о лете и тепле. Затем наступает зима, и белый искристый снег украсит ветви. Полезные и вкусные рябиновые ягоды будут спасать пернатых от голода долгой морозной зимой.

Я смотрю в свое окно, Много ягодок – огней.

Вижу дерево одно. И подарит для Марины

Будет осенью на ней Бусы красная ...(Рябина)

Гроздья красные висят, Птички скушать их хотят. (Рябина)

Е ль

Ель получила своё название в Древнем Риме и переводится как “смола”. В дикой природе это стройное красивейшее растение распространено довольно широко. Растёт ель в хвойных лесах и по горным лесистым склонам.

Ель - это вечнозелёное хвойное дерево высотой более 50 м. У неё тёмно-серая кора и густая узко- или широко-конусовидная крона с жёсткой колючей хвоей. Шишки свисающие, продолговатые и растут на концах верхних ветвей. Корневая система ели поверхностная, Ель - дерево долгожитель. Живёт она от 300 до 500 лет. Ель - любимое растение городских аллей, парков и скверов.

Ее в лесу найдешь,

Пойдем гулять и встретим.

Стоит колючая, как еж,

Зимою в платье летнем.(Ель)

С осна:

Дерево сосна является одной из ценнейших пород хвойных в нашей стране. Достигая 35-40 м в высоту, относится к деревьям первой величины. Окружность ствола достигает 1 м. Покрыт он красновато-бурой, с бороздками, отслаивающейся корой. У основания ствола кора намного толще той, которая расположена вверху. Такая «задумка» природы несет в себе защитную функцию, защищая дерево от перегрева и низового пожара. Пока дерево молодое, крона имеет конусовидную форму. С возрастом она круглеет, становится более шире, а в старости приобретает плоскую или зонтиковидную форму.

Сосновая хвоя имеет сизо-зеленый цвет. Она достаточно плотная, часто торчащая, изогнутая, собранная в пучки по 2 иголки. Длина 4-7 см. Живет хвоя 3 года. Осенью, чаще в сентябре, часть хвои опадает. Перед этим хвоинки приобретают желтый цвет, от чего крона выглядит пестрой.

Шишки расположены одиночно или по 2-3 штуки на опущенных вниз ножках. Незрелая шишка имеет коническую форму и темно-зеленый цвет.. Созревают сосновые шишки на второй год. Созревшие шишки становятся коричневого или бурого цвета.

Ветви и ствол сосны пронизан смоляными ходами, которые наполнены смолой, обычно называемую «живицей». «Живица» имеет большое значение для растения: заживляет нанесенные раны, отпугивает вредителей. Воздух в сосновом бору («смолистый») богат озоном и не содержит микробов. Сосновые леса издавна славятся благоприятными для человека свойствами.

В медицине широко применяются почки, которые необходимо успеть собрать ранней весной, пока они не распустились. Почки содержат эфирные масла, смолы, крахмал, дубильные и горькие вещества. Сосновая хвоя содержит в большом количестве каротин и витамин С.

6. «Птичья гостиная»

Дети наблюдают за птицами, прилетающими к кормушке, скворечнику в разное время года, слушают их пение, отгадывают загадки о зимующих и перелетных птицах, узнают их на картинках.

ПТИЦЫ

П тицы - класс позвоночных животных. Передние конечности превратились в крылья, большинство приспособлено к полету. Тело покрыто перьями, температура тела постоянная, обмен веществ очень интенсивный. Размножаются, откладывая яйца.

Объекты для наблюдений: голуби, сороки, вороны, воробьи, синички, снегири.

Голуби:

Голуби живут по всему земному шару, кроме полярных и антарктических районов. Особенно много их в Австралии и на Малайском архипелаге. Науке известно свыше 300 видов диких голубей. Впервые человек одомашнил голубя ещё пять тысяч лет назад. С тех пор эти птицы неразлучны с человеком.

Подбирает он проворно

Кинутые ему зерна

И гнездится на карнизе

Наш любимый ...(голубь сизый)

С ороки:

У сороки есть прозвище - белобока. По бокам перышки у неё белые, а голова, крылья и хвост чёрные, как у ворона. Очень красив у сороки хвост - длинный, прямой, будто стрела. Перья на нём не просто чёрные, а с красивым зеленоватым отливом.

Сороку невозможно спутать ни с одной другой птицей. В природе сороку можно безошибочно определить по голосу с типичным звучанием "ча, ча, ча". Всем известна, её привычка красть и прятать блестящие предметы. Сорока обычно селится в открытом месте с множеством деревьев и кустов. Она избегает густого леса.

Все стрекочет и вертится,

Ей на месте не сидится,

Длиннохвоста, белобока

Вороватая ...(Сорока)

Вороны:

П редпочтение отдает городам, населенным пунктам. Всеядна. Эти сообразительные птицы пpeкрасно приспособились к соседству человека. В последние годы они, например, научились систематически проверять вывешенные зимой за окно сумки с продуктами. Умеют поднимать крыши скворечников, если они не прикручены проволокой.

Окраской - сероватая,

Повадкой - вороватая,

Крикунья хрипловатая –

Известная персона. Кто она? (Ворона)

Воробьи:

В сем известны эти дерзкие, смелые и умные птички, благополучно живущие даже в шумных, многолюдных городах. Приближение весны мы привыкли отмечать по поведению воробьёв. Стоит поярче засветить и пригревать солнцу, как на крышах и возле оттаявших луж, на деревьях городских бульваров начинают громко чирикать весёлые воробьи. Они радуются солнцу, приходу весны. Сколько задора в их громком чириканье!

Буян-мальчишка

В сером армячишк

По дворам шныряет,

Крохи собирает. (Воробей)

Синицы:

Х орошо заметная, подвижная птица величиной с воробья (масса тела 15-21 г). Голова, горло, подхвостье черные. Щеки и пятно на затылке белые. Грудь и брюшко ярко-желтые с черной продольной полосой и 'галстуком', более широкими у самцов. Хвост и крылья серо-голубые, спина зеленая. У самок 'галстук' доходит только до брюшка. Распространена в лесной зоне России от западных границ до тихоокеанского побережья и на Кавказе. Обитательница лиственных и смешанных лесов, садов и парков. Ведет оседлый и кочующий образ жизни. Питается в основном насекомыми.

Небольшая пестрая птица

Не боится зимой простудиться,

Угощенье наше ей снится. Прилетает к нам часто ... (Синица)

Снегирь:

В нешний вид. Птица чуть крупнее воробья, очень плотного сложения, голубовато-серая сверху с черными шапочкой, подбородком, крыльями и хвостом, белыми надхвостьем и полосой на крыле. Молодые птицы без черной шапочки. Полоса на крыле чисто-белая; щеки и грудь у самцов красные, у самок и молодых птиц — буровато-серые. Голос — мягкое протяжное “дню” или “фью-фью”; песня трескучая, с флейтовыми и свистовыми звуками. Местообитания. Живет в лесах (избегает только чистые сосняки) с густым подлеском, в садах и парках. Летом снегирь обитает как в густых лесах, так и в редколесьях на краях гарей и вырубок, но держится очень скрытно и редко попадается на глаза. Зато зимой не заметить разноцветную стайку снегирей просто невозможно. Питание. Питается преимущественно семенами, почками и ягодами. Кормясь ягодами, выедает из них семена, а мякоть плодов выбрасывает.

Алый низ и черный хвост,

Воробья побольше рост,

Толстый клюв раздался вширь – До чего красив ...(Снегирь)

КУКУШКА

П аразитизм кукушки, выражающийся в подбрасывании этой птицей яиц и даже вылупившихся птенцов в чужие гнезда — одна из неразгаданных тайн природы. Интересно, что у кукушат, уже через несколько часов после рождения в чужом гнезде проявляется так называемый рефлекс «выбрасывания». Будучи еще слепым, птенец, растопырив голые крылышки, подлезает под яйцо или птенца законной хозяйки гнезда и, уложив его в ложбинку у себя на спине, выбрасывает прочь. Другой любопытной особенностью кукушечьей породы является почти полное отсутствие «голоса» у самки кукушки. Немногие, наверное, знают, что кукование в наших лесах, к которому мы так привыкли— дело самца кукушки. Самка же может только издавать не очень слышное «кли-кли-кли».

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА В ДОУ»

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА В ДОУ» ачало маршрута от стенда «Маленькие чудеса большой природы», затем движение по территории детского сада, «Метеостанция», «Пруд», «Паутина, муравейник», «Лесная опушка», «Место отдыха», «Птичья гостиная»

ачало маршрута от стенда «Маленькие чудеса большой природы», затем движение по территории детского сада, «Метеостанция», «Пруд», «Паутина, муравейник», «Лесная опушка», «Место отдыха», «Птичья гостиная» оказывающую силу ветра,

оказывающую силу ветра,  . «Пруд» - искусственный водоем с обитателями дает возможность организации сюжетно-ролевых игр, познавательной и исследовательской деятельности.

. «Пруд» - искусственный водоем с обитателями дает возможность организации сюжетно-ролевых игр, познавательной и исследовательской деятельности. . «Паутина, муравейник» - зона экологического познания жизни насекомых (муравьев, пауков).

. «Паутина, муравейник» - зона экологического познания жизни насекомых (муравьев, пауков). ети рассматривают луговые

ети рассматривают луговые  . «Место отдыха» - зона отдыха с созданными атрибутами уединения для восстановления психологического комфорта;

. «Место отдыха» - зона отдыха с созданными атрибутами уединения для восстановления психологического комфорта; . «Птичья гостиная» - зона наблюдения и заботы о прилетающих птицах.

. «Птичья гостиная» - зона наблюдения и заботы о прилетающих птицах. У самого берега заросшего водоёма, среди тростника, камышей и хвощей быстро снуют в погоне за более мелкими насекомыми стрекозы. Эти существа имеют вытянутое тело, голову с большими сложными глазами, каждый из которых состоит из более чем 30000 отдельных линз, и две пары прозрачных, вытянутых крыльев. Стрекозы - дневные хищные насекомые. Известно более 3 тыс. видов. Свои личинки стрекозы откладывают в воду. Личинки этих насекомых - страшные подводные хищники, нападающие даже на маленьких рыбок. Через 1-3 года личинки превратятся во взрослых стрекоз, способных жить на суше.

У самого берега заросшего водоёма, среди тростника, камышей и хвощей быстро снуют в погоне за более мелкими насекомыми стрекозы. Эти существа имеют вытянутое тело, голову с большими сложными глазами, каждый из которых состоит из более чем 30000 отдельных линз, и две пары прозрачных, вытянутых крыльев. Стрекозы - дневные хищные насекомые. Известно более 3 тыс. видов. Свои личинки стрекозы откладывают в воду. Личинки этих насекомых - страшные подводные хищники, нападающие даже на маленьких рыбок. Через 1-3 года личинки превратятся во взрослых стрекоз, способных жить на суше.  Водомерка - клоп, название которого отражает его образ жизни. Эти насекомые живут на прудах, озерах и тихих реках. Существуют также и морские водомерки. Эти клопы перемешаются по поверхности воды и не тонут благодаря жировой пленке, которая покрывает их лапы. На брюшке также имеется слой жира. Кроме того, воде свойственно поверхностное натяжение, и во многом благодаря этому водомерки удерживаются на ее поверхности. Лапы этого насекомого равномерно распределяют вес по поверхности воды, которая удерживает легкую водомерку своей плотностью.

Водомерка - клоп, название которого отражает его образ жизни. Эти насекомые живут на прудах, озерах и тихих реках. Существуют также и морские водомерки. Эти клопы перемешаются по поверхности воды и не тонут благодаря жировой пленке, которая покрывает их лапы. На брюшке также имеется слой жира. Кроме того, воде свойственно поверхностное натяжение, и во многом благодаря этому водомерки удерживаются на ее поверхности. Лапы этого насекомого равномерно распределяют вес по поверхности воды, которая удерживает легкую водомерку своей плотностью. Лягушки — семейство бесхвостых земноводных. Лягушка запечатлела в себе самый длительный в истории жизни на суше опыт борьбы за существование. Это привело к универсальности ее анатомии и физиологии, обеспечив уникальную приспособленность к жизни в пограничной зоне. Как и миллионы лет назад, свою жизнь лягушка начинает в воде. Из икринки, отложенной в воду, развивается головастик. Пока что он мало отличается от мальков рыб. Но вот начинается серия превращений, состоящая примерно из тридцати переходных стадий, что и помогает лягушке приспособится к жизни на суше, и головастик превращается из «рыбы» в наземное животное.

Лягушки — семейство бесхвостых земноводных. Лягушка запечатлела в себе самый длительный в истории жизни на суше опыт борьбы за существование. Это привело к универсальности ее анатомии и физиологии, обеспечив уникальную приспособленность к жизни в пограничной зоне. Как и миллионы лет назад, свою жизнь лягушка начинает в воде. Из икринки, отложенной в воду, развивается головастик. Пока что он мало отличается от мальков рыб. Но вот начинается серия превращений, состоящая примерно из тридцати переходных стадий, что и помогает лягушке приспособится к жизни на суше, и головастик превращается из «рыбы» в наземное животное. ук – плавунец – это большой водный жук. Он имеет плоское и овальной формы тело. Спинка — темно – зеленого цвета. В длину тело жука достигает 3 см., хотя встречаются виды, у которых некоторые особи достигают 4,5 см. Всего в мире известно более 4000 видов. Жуки – плавунцы обитают в водоемах со стоячей водой. Они предпочитают глубокие места с заросшей растительностью богатые животным населением, которое служит им достаточным запасом пищи. Плавунец — отличный подводный пловец. Обладая отличными лапками – веслами, жук превосходно и быстро плавает и по скорости не уступает некоторым рыбам. Чтобы удержаться на дне, жуку требуется уцепиться за какое – либо растение или подводный предмет. Для этого насекомое использует передние конечности, которые снабжены на конце острыми крючками. К гладкой поверхности жуки прикрепляются благодаря тарелкообразным расширениям, находящимся на передней паре лап.

ук – плавунец – это большой водный жук. Он имеет плоское и овальной формы тело. Спинка — темно – зеленого цвета. В длину тело жука достигает 3 см., хотя встречаются виды, у которых некоторые особи достигают 4,5 см. Всего в мире известно более 4000 видов. Жуки – плавунцы обитают в водоемах со стоячей водой. Они предпочитают глубокие места с заросшей растительностью богатые животным населением, которое служит им достаточным запасом пищи. Плавунец — отличный подводный пловец. Обладая отличными лапками – веслами, жук превосходно и быстро плавает и по скорости не уступает некоторым рыбам. Чтобы удержаться на дне, жуку требуется уцепиться за какое – либо растение или подводный предмет. Для этого насекомое использует передние конечности, которые снабжены на конце острыми крючками. К гладкой поверхности жуки прикрепляются благодаря тарелкообразным расширениям, находящимся на передней паре лап. литка:

литка: онечно же, каждый человек, побывавший в лесу, сталкивался с муравьиными домиками, сооруженными из веточек и опавшей хвои. А знаете ли вы, что в этих домах существуют свои строгие правила общежития и у всех жителей есть свои обязанности? Уклад жизни семьи муравьев сходен у большинства видов. Один раз в году, с наступлением теплого времени, в гнезде-муравейнике появляются крылатые самцы и самки муравьев, которые разлетаются в так называемый "брачный лет". Самцы вскоре погибают, а самки сбрасывают крылья и становятся царицами – основателями нового гнезда. Найдя подходящее для муравейника место – в земле, под камнями, в старых пнях, под корой гниющих деревьев, самка откладывает первую порцию яиц. Вылупившихся личинок она кормит своей слюной. Личинки превращаются в куколок, а из куколок получаются первые рабочие особи, и начинается жизнь нового муравейника. Самок-цариц в муравейнике бывает одна или несколько, они живут до 15 лет и все время откладывают яйца. Рабочие муравьи, самая многочисленная часть семьи, живут меньше – несколько лет. Все рабочие муравьи образуют отдельные группы – касты. У каждой касты свои обязанности – одни ухаживают за самками и молодыми муравьями, другие строят и ремонтируют муравейник, третьи чистят его, четвертые защищают муравейник от врагов, пятые – снабжают всех обитателей пищей.

онечно же, каждый человек, побывавший в лесу, сталкивался с муравьиными домиками, сооруженными из веточек и опавшей хвои. А знаете ли вы, что в этих домах существуют свои строгие правила общежития и у всех жителей есть свои обязанности? Уклад жизни семьи муравьев сходен у большинства видов. Один раз в году, с наступлением теплого времени, в гнезде-муравейнике появляются крылатые самцы и самки муравьев, которые разлетаются в так называемый "брачный лет". Самцы вскоре погибают, а самки сбрасывают крылья и становятся царицами – основателями нового гнезда. Найдя подходящее для муравейника место – в земле, под камнями, в старых пнях, под корой гниющих деревьев, самка откладывает первую порцию яиц. Вылупившихся личинок она кормит своей слюной. Личинки превращаются в куколок, а из куколок получаются первые рабочие особи, и начинается жизнь нового муравейника. Самок-цариц в муравейнике бывает одна или несколько, они живут до 15 лет и все время откладывают яйца. Рабочие муравьи, самая многочисленная часть семьи, живут меньше – несколько лет. Все рабочие муравьи образуют отдельные группы – касты. У каждой касты свои обязанности – одни ухаживают за самками и молодыми муравьями, другие строят и ремонтируют муравейник, третьи чистят его, четвертые защищают муравейник от врагов, пятые – снабжают всех обитателей пищей. аук – это не насекомое, ведь у насекомых 6 ног, а у паука – 8. В отличии от насекомых у него нет усиков – антенн. Голова и грудь слились вместе. У паука 8 глаз, все они расположены на голове парно. Благодаря этому паук, не поворачивая головы, может видеть всё, что происходит вокруг. На брюшке у пауков есть паутинные бугорки (железы) с несколькими отверстиями. Из них выделяется жидкость, которая на воздухе твердеет и превращается в нить.

аук – это не насекомое, ведь у насекомых 6 ног, а у паука – 8. В отличии от насекомых у него нет усиков – антенн. Голова и грудь слились вместе. У паука 8 глаз, все они расположены на голове парно. Благодаря этому паук, не поворачивая головы, может видеть всё, что происходит вокруг. На брюшке у пауков есть паутинные бугорки (железы) с несколькими отверстиями. Из них выделяется жидкость, которая на воздухе твердеет и превращается в нить. Одуванчик:

Одуванчик: Ромашка аптечная — это однолетнее травянистое растение, 15—30 см высотой. Корень стержневой, тонкий. Все растение имеет сильный аромат. Стебель травы прямостоячий, густоветвистый. Листья ромашки очередные, сидячие. Соцветия — корзинки. Краевые цветки ромашки язычковые белые, внутренние — трубчатые желтые. Листочки — обертки зеленые, по краям белопленчатые, тупые. Цветет растение ромашка с мая по сентябрь. Плоды — семянки без хохолка.

Ромашка аптечная — это однолетнее травянистое растение, 15—30 см высотой. Корень стержневой, тонкий. Все растение имеет сильный аромат. Стебель травы прямостоячий, густоветвистый. Листья ромашки очередные, сидячие. Соцветия — корзинки. Краевые цветки ромашки язычковые белые, внутренние — трубчатые желтые. Листочки — обертки зеленые, по краям белопленчатые, тупые. Цветет растение ромашка с мая по сентябрь. Плоды — семянки без хохолка. Клевер - ценнейшее кормовое растение. Домашних животных нужно кормить, а клевер даёт много зелёной массы, что очень важно в условиях непродолжительного, часто прохладного и дождливого лета. В Европе его начали специально выращивать с XIV в. Теперь выращивают 12-15 видов кормового клевера, многие из которых в диком виде уже неизвестны. Это самое ценное кормовое растение. Красная головка клевера - соцветие из многочисленных, любопытно устроенных цветков. Верхний лепесток более крупный, два вытянуты вперёд и внизу ещё два сросшихся между собой лепестка, в которых находится 10 тычинок и пестик. В цветках много нектара и вокруг них всегда кружат пчёлы. К концу лета созревают бобы с одним или двумя мелкими жёлтыми или фиолетовыми семенами.

Клевер - ценнейшее кормовое растение. Домашних животных нужно кормить, а клевер даёт много зелёной массы, что очень важно в условиях непродолжительного, часто прохладного и дождливого лета. В Европе его начали специально выращивать с XIV в. Теперь выращивают 12-15 видов кормового клевера, многие из которых в диком виде уже неизвестны. Это самое ценное кормовое растение. Красная головка клевера - соцветие из многочисленных, любопытно устроенных цветков. Верхний лепесток более крупный, два вытянуты вперёд и внизу ещё два сросшихся между собой лепестка, в которых находится 10 тычинок и пестик. В цветках много нектара и вокруг них всегда кружат пчёлы. К концу лета созревают бобы с одним или двумя мелкими жёлтыми или фиолетовыми семенами. андыш:

андыш: апоротники одни из древнейших растений на земле. В настоящее время насчитывается около 300 родов и более 10 000 видов. Ныне живущие папоротники распространены на всех континентах, встречаются в самых разнообразных экологических условиях, в пустынях, лесах, болотах, озерах.

апоротники одни из древнейших растений на земле. В настоящее время насчитывается около 300 родов и более 10 000 видов. Ныне живущие папоротники распространены на всех континентах, встречаются в самых разнообразных экологических условиях, в пустынях, лесах, болотах, озерах. Мы знаем божью коровку как маленького красного жучка с чёрными точками. На самом деле это насекомое имеет очень разнообразную окраску. На первый взгляд эти жучки кажутся мирными, но большинство из них активные и прожорливые хищники. Они уничтожают массу различных вредителей сада и поля - тлей, червецов, щитовок, мелких личинок и куколок. За день этот хищник истребляет от 50 до 270 тлей, чем приносит огромную пользу хозяйству человека. Сама же божья коровка несъедобна для большинства птиц и животных.

Мы знаем божью коровку как маленького красного жучка с чёрными точками. На самом деле это насекомое имеет очень разнообразную окраску. На первый взгляд эти жучки кажутся мирными, но большинство из них активные и прожорливые хищники. Они уничтожают массу различных вредителей сада и поля - тлей, червецов, щитовок, мелких личинок и куколок. За день этот хищник истребляет от 50 до 270 тлей, чем приносит огромную пользу хозяйству человека. Сама же божья коровка несъедобна для большинства птиц и животных.  На луговых просторах разнотравья, в степи и на полях в период цветения различных растений всегда можно увидеть множество бабочек. Они ласкают взор человека, являясь украшением природы. Известно 140 000 видов этих прекрасных созданий. Как по цвету, так и по величине бабочки бывают очень разнообразны. Размах крыльев бабочки птицекрыл королевы Александры составляет 28 см, а размах крыльев африканской бабочки "синий карлик" - всего 1,4 см. Их крылья покрыты микроскопическими разноцветными чешуйками, похожими на блестящую пыль, которые помогают бабочкам летать. Эти насекомые питаются сладким нектаром цветов и тем самым способствуют опылению растений.

На луговых просторах разнотравья, в степи и на полях в период цветения различных растений всегда можно увидеть множество бабочек. Они ласкают взор человека, являясь украшением природы. Известно 140 000 видов этих прекрасных созданий. Как по цвету, так и по величине бабочки бывают очень разнообразны. Размах крыльев бабочки птицекрыл королевы Александры составляет 28 см, а размах крыльев африканской бабочки "синий карлик" - всего 1,4 см. Их крылья покрыты микроскопическими разноцветными чешуйками, похожими на блестящую пыль, которые помогают бабочкам летать. Эти насекомые питаются сладким нектаром цветов и тем самым способствуют опылению растений.  Пчела - это “великая труженица”. Часто её можно увидеть на лугах и в садах. Она живёт в семье. Пчелиная семья включает до 80 тыс. пчёл, основную часть которой составляют рабочие пчёлы. В семье обязательно есть одна самка матка, способная откладывать яйца, и несколько сотен самцов - трутней. Рабочие пчёлы строят из воска соты, в которых содержат личинок. Весной, летом и осенью пчёлы усиленно запасают мёд. Мёд, прополис, пчелиный яд и другие продукты пчелиной семьи имеют большое значение в жизни человека.

Пчела - это “великая труженица”. Часто её можно увидеть на лугах и в садах. Она живёт в семье. Пчелиная семья включает до 80 тыс. пчёл, основную часть которой составляют рабочие пчёлы. В семье обязательно есть одна самка матка, способная откладывать яйца, и несколько сотен самцов - трутней. Рабочие пчёлы строят из воска соты, в которых содержат личинок. Весной, летом и осенью пчёлы усиленно запасают мёд. Мёд, прополис, пчелиный яд и другие продукты пчелиной семьи имеют большое значение в жизни человека. са:

са: омар:

омар: